Événements marquants de l'histoire des personnes noires et de leurs communautés au Canada

Depuis 1996, la campagne annuelle du Mois de l’histoire des Noirs du gouvernement du Canada encourage la population canadienne à en apprendre davantage sur l’histoire des personnes noires au Canada. Vous trouverez ci-dessous les faits marquants qui ont contribué à l’histoire des personnes noires et leurs communautés au Canada, ainsi que les impacts qu’ils ont eu dans toutes les sphères de la société bien avant que le pays dans lequel nous vivons soit le Canada.

1600

La première personne d'origine africaine aujourd'hui reconnue comme étant la première personne à être arrivée sur le territoire qui deviendra plus tard le Canada, est arrivée il y a plus de 400 ans. En 1604, Mathieu Da Costa arrive avec les explorateurs français Pierre Du Gua De Monts et Samuel de Champlain. M. Da Costa, un interprète multilingue qui parlait le français, l’anglais, le néerlandais, le portugais et le pidgin basque, a servi de lien précieux entre le peuple Mik’maq et les Européens.

En 1628, Olivier LeJeune est répertorié comme le premier Africain asservi à avoir vécu au Canada (c'est-à-dire en Nouvelle-France). Si le nom de naissance d’Olivier LeJeune n’est pas connu, c’est parce que ce dernier a été amené d’Afrique dès sa jeune enfance et qu’il a dû adopter le nom de famille du prêtre qui l’a acheté.

En mai 1689, à la suite de plaintes sur les pénuries de main-d’œuvre en Nouvelle-France, le roi de France Louis XIV autorise les colons à asservir les Pawnee, les Autochtones américains ainsi que les Africains.

1700

Entre 1749 et 1782, la plupart des personnes d’origine africaine amenées en Nouvelle-Écosse sont asservies par des colons anglais ou américains. En 1750, environ 400 Noirs asservis et 17 Noirs libres vivent à Halifax, en Nouvelle-Écosse. En 1760, pendant la guerre de Sept Ans entre la Grande-Bretagne et la France, les articles de capitulation qui cèdent la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne permettent que les personnes noires et les Pawnee demeurent esclaves. Même si le système d’esclavage prend de l’expansion pendant cette période, en 1767, 104 personnes noires libres vivaient en Nouvelle-Écosse (qui comprenait alors le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard d’aujourd’hui).

Au cours de la guerre de l’Indépendance américaine (1775-1783), les Britanniques offrent la liberté aux Africains asservis d’Amérique qui se rangent de leur côté pendant la guerre. Un grand nombre saisissent cette occasion pour regagner leur liberté. Par la suite, 10 % des loyalistes de l’Empire-Uni qui arrivent dans les Maritimes sont issus de la communauté noire. Ainsi, ce sont des loyalistes noirs qui fondent des colonies partout en Nouvelle-Écosse. La plus importante était à Birchtown, près de Shelburne, et d’autres se trouvaient à Brindley (Brinley) Town (près de Digby), Preston (comté de Guysborough), Southville (comté de Digby), Birchtown (région de Princedale–Virginia East–Graywood, comté d’Annapolis) et Old Tracadie Road (comté de Guysborough). Les loyalistes noirs sont victimes de discrimination et reçoivent des parcelles de terre considérablement plus petites, se voyant octroyer moins de vivres que les autres et ils doivent travailler pour de faibles salaires. En 1790, en raison des conditions auxquelles ils sont confrontés, environ 1 200 loyalistes noirs acceptent l’offre de la Sierra Leone Company (une organisation antiesclavagiste britannique) de se réinstaller en Sierra Leone, sur la côte atlantique de l’Afrique de l’Ouest.

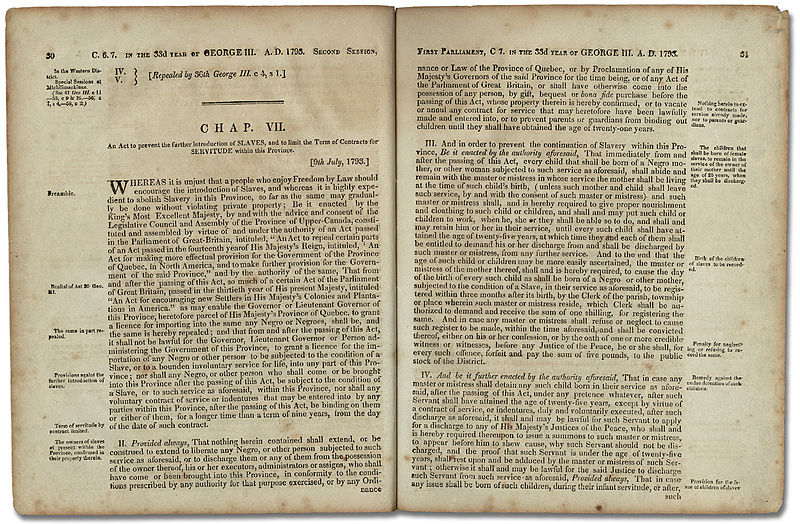

En 1793, le mouvement antiesclavagiste est encouragé par les actions de Chloé Cooley, une Africaine asservie du Haut-Canada (aujourd’hui l’Ontario) qui résiste à une tentative de trafic pour être vendue aux États-Unis. John Graves Simcoe, lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, qui appuie l’abolition de l’esclavage avant même de venir au Canada, entend parler de l’affaire Cooley. C’est lui qui est à l’origine de la Loi coloniale pour prévenir l’introduction d’autres esclaves et pour limiter la durée des contrats de servitude. Cette loi libérait les esclaves ayant servi pendant 25 ans et plus et interdisait d’amener des esclaves au Haut-Canada. En plus de l’introduction de cette Loi dans le Haut-Canada, les décisions des tribunaux en Nouvelle-Écosse dans les années 1790 ont grandement contribué à un déclin de l’esclavage des Africains au Canada. En somme, ces décisions ont fait du Canada une destination pour les personnes noires en quête de liberté et ont constitué une base importante pour le mouvement abolitionniste.

1800

Au cours des années 1800, un certain nombre de communautés noires historiques s'établissent ici et là au Canada. Certaines viennent à cause de la guerre. Entre 1800 et 1865, environ 30 000 Noirs arrivent au Canada par le « chemin de fer clandestin », un réseau de routes secrètes et de refuges sécuritaires utilisés par les Africains asservis pour s’échapper vers les États américains libres et vers le Canada. Leur fuite est appuyée par les abolitionnistes et leurs alliés.

En 1807, la loi sur l'abolition de la traite des esclaves dans l'Empire britannique reçoit la sanction royale et devient effective dans tout l'Empire britannique.

Pendant la guerre de 1812, de nombreux Canadiens noirs et leurs communautés se rangent du côté de l’Empire britannique. Le « Coloured Corps », composé d’hommes noirs asservis et libres, est inauguré dans le Haut-Canada (l’Ontario) et participe à la bataille de Queenston Heights. En 1815, les anciens combattants noirs de la guerre de 1812 reçoivent des concessions de terres dans le canton d’Oro, mais une grande partie des terres ne sont pas adaptées à l’agriculture et plusieurs d’entre eux constatent qu’ils doivent se chercher un emploi ailleurs. D’autres collectivités installées à Amherstburg, Chatham, London, Woolwich et Windsor, Owen Sound et Toronto, connaissent également une croissance pendant cette période.

Les communautés noires de la Nouvelle-Écosse sont aussi revitalisées pendant et après la guerre de 1812. À la suite d’une offre de la Grande-Bretagne aux populations qui désertent les Américains, quelque 2 400 personnes noires de Géorgie et de la région de Chesapeake, aux États-Unis, servent dans l’armée britannique ou soutiennent l’effort de guerre. Après la guerre, les « réfugiés noirs » s'installent à Preston, Hammonds Plains, Beechville (« Refugee Hill »), Five Mile Plains, Beaverbank, Prospect Road, Halifax, Dartmouth et ailleurs. En date de 1834, les « réfugiés noirs » créent des communautés avec des églises baptistes africaines ainsi que des sociétés telles que l’African Friendly Society et l’African Abolition Society.

En 1833, la Loi sur l’abolition de l’esclavage dans l’Empire britannique permet d'abolir l’esclavage dans la plupart des colonies britanniques, y compris le Canada.

Au début des années 1850, 2 importants journaux abolitionnistes sont fondés au Canada pour appuyer le mouvement mondial antiesclavagiste :

- The Voice of the Fugitive, fondé en 1851 par Mary et Henry Bibb à Windsor, en Ontario, publiait à propos du « chemin de fer clandestin »; et

- The Provincial Freeman, fondé par Mary Ann et Isaac Shadd en 1853, publié à Toronto et plus tard à Chatham, a fait de Mary Ann Shadd la première femme noire en Amérique du Nord à posséder et publier un journal.

En 1858, près de 800 Noirs libres fuient l’oppression raciale de San Francisco pour l’île de Vancouver où le gouverneur James Douglas les invite à s’installer. Malgré la forte discrimination dont ils font l’objet, ces pionniers marquent la vie politique, religieuse et économique de la colonie. Près de 400 familles noires californiennes déménagent à Victoria ou sur l’île Saltspring avant le début de la ruée vers l’or.

En 1879, un nombre important de communautés noires commencent à immigrer en Alberta depuis l’Oklahoma, car elles n’ont pas réussi à trouver l’égalité en dépit de leur expertise en tant qu’agriculteurs, et sont de plus en plus alarmés par une série de lynchages perpétrée par le Ku Klux Klan. Au Canada, cependant, ils font face à des manoeuvres visant à empêcher l’immigration des personnes noires.

À l’aube du 20e siècle, de nombreuses communautés noires fondées au Canada avant et juste après la Confédération initient des organisations et institutions qui contribuent à mettre en valeur le caractère unique de leur identité canadienne. Cela a ouvert la voie, au cours des années 1900, au développement de nouvelles communautés et organisations à travers le Canada à mesure que les politiques d’immigration discriminatoires à l’égard des personnes d’origine africaine et antillaise, entre autres, sont abolies ou réformées.

1900

Au cours de la première moitié du 20e siècle, de nombreux Canadiens noirs ont résisté à la pratique de la ségrégation, contribuant à l’apparition d’une protection officielle contre les restrictions racistes en matière d’éducation, d’emploi et de logement dans les années 1950 et 1960, lorsque certaines provinces ont adopté des lois imposant des pratiques d’emploi équitables et ont créé des déclarations des droits et les premières commissions des droits de la personne.

En 1946, la femme d’affaire de Halifax Viola Desmond confronte le racisme auquel les Afro-Néo-Écossais font face en prenant un siège dans la section réservée aux Blancs du cinéma Roseland. Son activisme a ouvert la voie au mouvement des droits civiques au Canada. En 2018, Viola Desmond est devenue la première personne noire et la première femme canadienne à figurer sur un billet de banque canadien circulant régulièrement, lorsqu’elle figurait sur le billet de 10 $.

En 1958, Willie O'Ree, né à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, a franchi la barrière de la couleur dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en jouant pour les Bruins de Boston. Il est largement reconnu pour avoir été le premier joueur noir de la Ligue nationale de hockey et célébré pour son rôle dans la promotion de la diversité dans le hockey.

En 1968, Lincoln Alexander est devenu le premier député noir à la Chambre des communes. Plus tard, il a également été lieutenant-gouverneur de l'Ontario de 1985 à 1991, devenant ainsi la première personne noire à occuper un poste vice-royal au Canada. Le gouvernement du Canada a annoncé en 2023 que Lincoln Alexander figurerait en bonne place sur le billet de 20 dollars.

2000

Le premier quart du 21e siècle a vu l’émergence de mouvements sociaux modernes et de l’activisme noir utilisant les médias sociaux et incluant davantage d’identités intersectionnelles dans la lutte pour la justice raciale au Canada. De plus, les deux dernières décennies ont connu plus de célébration de l’histoire, la résilience, et la présence des personnes noires au Canada.

Michaëlle Jean, militante sociale, journaliste et documentariste, a été gouverneure générale du Canada de 2005 à 2010. Sa nomination a été historique, puisqu'elle a été la première personne noire à occuper ce poste au Canada.

En février 2008, le sénateur Donald Oliver, le premier homme noir nommé au Sénat, a présenté la motion visant à reconnaître les contributions de la population noire et à faire de février le Mois de l'histoire des Noirs.

En 2015, les Nations unies ont proclamé la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine (2015-2024). En proclamant cette Décennie, la communauté internationale distingue les personnes d'ascendance africaine comme groupe dont les droits humains doivent être promus et protégés. Environ 200 millions de personnes se considérant d’ascendance africaine vivent en Amérique. Des millions d’autres vivent dans diverses régions du monde, et ce, en dehors du continent africain. Le 7 février 2024, le Premier ministre a annoncé une prolongation, jusqu'en 2028, des efforts du gouvernement fédéral. Les Nations unies ont proclamé une deuxième Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine le 17 décembre 2024, afin de renouveler l'appel à la reconnaissance, à la justice et au développement des personnes d'ascendance africaine.

Alors que le mouvement Black Lives Matter (BLM) a commencé comme un mot-clic à la suite de la fusillade qui a coûté la vie à l’adolescent non armé Trayvon Martin ainsi que l’affaire judiciaire qui s’en est suivi en 2013, il est rapidement devenu une déclaration de ralliement pour protester contre le racisme envers les Noirs et la violence policière auxquels sont confrontés les personnes noires. Cinq chapitres canadiens du BLM ont vu le jour entre 2014 et 2020. Le mouvement Black Lives Matter a pris une ampleur significative en 2020, suite à la mort de George Floyd aux États-Unis. Dans le cadre de l'une des mobilisations les plus vastes, les plus étendues et les plus diversifiées de citoyens Canadiens ordinaires, des personnes de tout le pays ont participé à des protestations et à des manifestations, appelant à un changement systémique. Ces manifestations ont permis de changer le discours sur le racisme envers les Noirs au Canada.

Le 24 mars 2021, la Chambre des communes a voté à l’unanimité pour que le 1er août soit officiellement désigné Jour de l’émancipation. Ce jour-là, en 1834, la Slavery Abolition Act de 1833 (Loi sur l’abolition de l’esclavage) est entrée en vigueur partout dans l’Empire britannique. Le 1er août de chaque année, les Canadiens sont invités à mener une réflexion, à se conscientiser et à s’engager dans la lutte continue contre le racisme et la discrimination à l’égard des communautés noires et des peuples autochtones.

Le 3 octobre 2023, les membres de la Chambre des communes ont élu l'honorable Greg Fergus au poste de 38e président de la Chambre des communes.

M. Fergus est au service de la population de Hull-Aylmer au Parlement depuis octobre 2015. Au moment de son élection à la présidence, il était secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor et du ministre de la Santé.

Il a cofondé et coprésidé le Caucus des parlementaires noirs pendant six ans.

Ces événements du 21e siècle reflètent les efforts continus pour reconnaître, préserver et célébrer les diverses contributions des Canadiens noirs au tissu de la nation. Le Mois de l'histoire des Noirs continue de jouer un rôle crucial en favorisant la prise de conscience et la compréhension de ce riche héritage.

Au cours des derniers siècles, les personnes d’origine africaine et antillaise façonnent leur propre identité au Canada tout en apportant d’importantes contributions à la société canadienne. Nous vous invitons à profiter de l’occasion offerte par le Mois de l’histoire des Noirs pour en apprendre davantage sur ces récits et témoignages et pour trouver des façons de les intégrer à l’identité canadienne tout au long de l’année.