Changements environnementaux dans la région de Kitikmeot (Ouest du Nunavut) et dans la région d’Ulukhaktok (Est des Territoires du Nord-Ouest)

Table des matières

- Résumé

- Auteurs et contributeurs

- Information sur la citation

- Introduction

- Pourquoi les conditions météorologiques et le climat changent-ils si rapidement?

- Comment les changements climatiques touchent-ils à la glace de mer, au pergélisol, à la neige, aux lacs et aux rivières dans la région de Kitikmeot?

- Sur quoi devraient porter la recherche et la surveillance?

- Orientations futures : vers un rapprochement des différentes manières de savoir

- Remerciements

- Références

Télécharger le rapport

Inuktitut

Inuinnaqtun

Savoir polaire Canada

Pour toutes demandes concernant les médias, contactez:

communications@polar-polaire.gc.ca

Résumé

De nombreux impacts sont observés partout dans le Nord canadien en raison de l’évolution des conditions environnementales. En prenant comme référence la zone entourant la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, la région de Kitikmeot, au Nunavut, et Ulukhaktok, dans les Territoires du NordOuest, voici quelques exemples qui nous montrent que l’environnement change. L’augmentation de la chaleur dans l’atmosphère causée par la pollution humaine entraîne un réchauffement de l’Arctique plus rapide que partout ailleurs sur Terre, et des phénomènes météorologiques plus fréquents et plus intenses se produisent dans tout le Nord. On s’attend à des conditions météorologiques plus imprévisibles, à des feux de toundra, à des vents violents et à des temps orageux, ce qui aura des répercussions importantes sur les communautés nordiques. La température de l’air contrôle tous les aspects de la vie dans l’Arctique, y compris les animaux et les plantes qui peuvent y survivre, le moment où les rivières et les océans gèlent et se libèrent des glaces, et l’épaisseur de la glace de mer et du pergélisol. Les communautés de l’Arctique canadien sont celles qui se réchauffent le plus en hiver. Les changements de précipitations ont une incidence sur les caribous et les bœufs musqués, car ils doivent briser la glace pour atteindre leur nourriture. La saison de neige est plus courte. Le pergélisol se réchauffe et dégèle. Les plantes de l’Arctique évoluent de manière complexe. Dans certaines zones, les changements climatiques entraînent une croissance plus importante des plantes, les arbustes deviennent plus denses et les graminées sont plus présentes. La limite des arbres finira par se déplacer vers le nord. L’eau des océans change en raison de l’augmentation de la quantité d’eau douce et des sédiments provenant de la fonte, ce qui a des effets sur la vie des océans, des espèces microscopiques aux poissons, en passant par les mammifères marins. L’élévation du niveau de la mer à l’échelle mondiale sera moins importante dans l’Arctique canadien que dans les îles de faible altitude situées ailleurs dans le monde. La glace de mer arctique est en train de fondre, ce qui touche à la sécurité des déplacements sur la glace.

Il y a encore beaucoup à apprendre sur les effets des changements climatiques sur l’environnement de l’Arctique canadien. Des indicateurs clés tels que la pluie, la température, l’évolution de la végétation et bien d’autres encore peuvent être observés, mesurés et surveillés. Ils nous renseignent sur l’environnement et son évolution dans le temps. Une surveillance accrue, tant locale que régionale, est nécessaire dans ces domaines. La surveillance fournira des informations permettant d’améliorer notre compréhension des indicateurs clés, afin que nous puissions donner des réponses plus complètes aux questions concernant les préoccupations régionales. Les spécialistes des sciences naturelles doivent travailler avec les détenteurs du savoir autochtone pour mieux comprendre ces indicateurs clés.

Afin de mieux comprendre les effets environnementaux des changements climatiques et d’établir des liens entre le savoir autochtone et la science, le Groupe de travail a dressé la liste suivante de six occasions émergentes :

- Établir des partenariats de recherche avec des communautés nordiques qui se concentrent sur les besoins en recherche communautaire et incluent l’échange et la coproduction des connaissances pour tous les aspects de la recherche sur les changements environnementaux dans la région.

- Élaborer une nouvelle série d’indicateurs de l’environnement avec des détenteurs de droits autochtones. Il s’agirait notamment d’indicateurs élaborés par des détenteurs du savoir autochtone et des scientifiques qui seraient inclus dans la conception de la recherche. Les indicateurs pourraient être adaptés aux besoins régionaux et locaux.

- Mettre en place des initiatives de surveillance communautaire avec un soutien à long terme qui renforce les capacités de la communauté et permet la collecte d’observations cohérentes, continues et de haute qualité des principaux indicateurs de l’environnement.

- Créer des occasions pour les jeunes Inuits de participer à des programmes de surveillance et d’utiliser des outils de recherche et des ressources éducatives pour élaborer leurs propres projets dirigés par des jeunes. 44

- Élaborer des modèles pour prédire comment les changements climatiques auront des incidences sur chaque communauté, afin de les aider à s’y adapter.

- Concevoir des outils pour l’échange bidirectionnel d’informations qui sont accessibles au public et simples à utiliser.

Description : Sommaire de Les changements environnementaux – neige, glace, précipitation - les impacts thermiques

Une infographie illustre les répercussions simplifiées de l'augmentation de la température sur l'environnement.

Dans le coin supérieur gauche de l'infographie, le texte indique « Les changements climatiques ont des répercussions complexes et interconnectées sur les écosystèmes terrestres, d'eau douce et océaniques ». En dessous se trouve une image représentant le ciel avec un soleil brillant. Au centre du ciel se trouve une image d'un thermomètre avec une flèche à côté qui représente l'augmentation de la température. À partir de l'image de nuages dans le ciel, la pluie tombe sur le troupeau de caribous migrateurs qui se trouve en dessous. Le texte indique « Plus d'épisodes de pluie sur neige ». Une flèche partant de l'image d'un thermomètre vers une image de nuage suggère que l'augmentation de la pluie est causée par une hausse générale des températures.

Sur la droite, la flèche partant de l'image du soleil pointe vers le bas et se réfléchit à partir de la surface des images de la toundra et de la glace pour remonter vers le haut. Le texte indique « Zones sans neige absorbant plus de chaleur ».

Sous l'image du ciel se trouvent des images représentant la toundra, le floe et l'océan. Sur la toundra au centre de l'image se trouvent des représentations de maisons, de personnes, de motoneiges et de supports de pêche, qui symbolisent un village inuit. Les textes de l'image de la toundra indiquent « Plus de dégel du pergélisol » et « Plus de glissements de terrain dans les zones à forte pente ». Plusieurs flèches, représentant la dispersion des rayons solaires et la température qui augmente, pointent dans toutes les directions. À partir de l'image d'un esker, une rivière coule en direction de l'océan. Les textes à proximité indiquent « Plus de pénétration de sédiments dans les cours d'eau » et « Modification de la cadence et du volume d'écoulement d'une rivière ». Une série de flèches partant de l'image d'une toundra recouverte de neige et pointant en bas vers l'océan symbolise le débit d'eau provenant de la neige qui fond. Des flèches qui partent de l'image d'un thermomètre pointent en bas vers des images de plantes sur la toundra. Elles sont accompagnées des textes « Plus grande croissance des plantes possible » et « Fonte hâtive de la neige ». Des fissures sur la glace sont illustrées sur l'image du floe et le texte indique « Plus de perte de glace de mer ». Une flèche pointe de l'image de la glace vers l'image de l'océan et le texte indique « Plus d'eau douce restant à la surface de l'océan ». Une flèche provenant de ce texte pointe vers un autre texte qui indique « Moins d'éléments nutritifs provenant des eaux plus profondes ». Directement sous les images des rivières qui s'écoulent dans l'océan, l'océan semble boueux et le texte indique « Plus de sédiments provenant de l'érosion ». Des flèches pointant dans la direction opposée de l'image du thermomètre et de l'image de l'océan suggèrent l'interconnectivité entre la hausse des températures et la « Libération du méthane provenant des sédiments sous-marins », la « Modification des courants océaniques » et l'« Augmentation de l'acidité de l'eau de surface ». Des images de poissons et d'un navire de recherche apparaissent dans l'océan. En dessous se trouvent quatre zones de texte qui expliquent les répercussions environnementales de la hausse des températures.

Eaux douces – Un ruissellement accru change le débit de la rivière et réduit la qualité de l'eau. Les épisodes de pluie sur neige font en sorte qu'il est plus difficile pour les animaux de trouver de la nourriture ou de rester au chaud.

Terres – Les températures plus chaudes et les périodes plus longues sans neige déstabilisent le pergélisol et prolongent la saison de croissance des plantes.

Océan et glace de mer – Les changements dans la qualité de l'eau et la façon dont les eaux se mélangent ont une incidence sur la vie océanique qui compose la base du réseau alimentaire marin. La perte de glace de mer a également une incidence sur le brassage des eaux océaniques en plus de la perte d'habitat.

Rétroaction des changements climatiques – Le réchauffement des sols, la réduction de la couverture neigeuse et la modification des courants océaniques peuvent avoir un effet de rétroaction et entraîner un réchauffement encore plus important.

Description : Sommaire de les changements environnementaux – neige, glace, précipitation - les méthodes de surveillance

Une infographie illustre les méthodes simplifiées de surveillance environnementale. Dans le coin supérieur gauche, le texte indique « Un grand nombre de personnes surveillent le milieu arctique du Canada au moyen de nombreux outils, tant sur terre qu'en mer ». En dessous se trouve l'image d'un aéronef accompagné du texte « aéronef », et à côté se trouvent le texte « stations météorologiques » avec une image qui représente une station météorologique ainsi qu'une image d'un satellite et d'un drone accompagnée du texte « satellites et UAV ». En dessous se trouve une image de la toundra avec un caribou, des rivières et des eskers couverts de neige.

À gauche se trouve une silhouette humaine à côté d'un équipement de forage qui représente le prélèvement d'échantillons du pergélisol. Le texte indique « stations de surveillance du pergélisol ». À droite se trouve une image de maisons inuites avec des supports de séchage pour le poisson, un chien, un motoneigiste et des aînés qui enseignent aux enfants. L'image symbolise la transmission du savoir entre les générations dans un village inuit traditionnel. À droite sur le floe se trouve une image de silhouettes humaines représentant des chercheurs et un guide inuits avec des motoneiges, le tout représentant la recherche et la surveillance de la glace. Le texte indique « équipes au sol sur la glace de mer ».

Au centre de la toundra, un chasseur et un jeune inuits se tiennent à côté de la carcasse d'un caribou. Le texte indique « échantillons provenant de chasseurs ». À droite des chasseurs se trouvent des images de fleurs qui poussent sur la toundra et de silhouettes humaines représentant des chercheurs qui inspectent les fleurs. Le texte à côté d'eux indique « sites de surveillance des plantes ». En dessous, deux silhouettes humaines pêchent dans la rivière et l'océan à l'aide d'un harpon et d'une canne à pêche. Une image d'un bateau à la surface de l'océan se trouve sous l'image de la toundra. Le bateau tire un filet de pêche avec des poissons qui s'emmêlent dans le filet et d'autres poissons qui nagent à côté. Le texte à côté du bateau indique « bateaux de pêche communautaires ». À droite se trouvent une image d'un capteur sur le plancher océanique qui émet un signal et une image d'un navire de recherche de la Garde côtière canadienne. Le texte en dessous indique « instruments sous-marins sur le plancher océanique » et « navires de recherche ». Sous les images se trouvent quatre zones de texte qui se lisent comme suit :

Satellites : Les satellites fournissent des images et des données couvrant de grandes zones, à intervalles réguliers, qui permettent de montrer les changements dans le paysage.

Terres et eaux douces : La surveillance des terres et des eaux douces permet de mesurer les parties vivantes (plantes et animaux) et non vivantes du paysage.

Océan et glace de mer : La surveillance de l'océan consiste généralement à utiliser des instruments ou à recueillir des échantillons d'eau.

Modèles et rapports : Les données de surveillance nous aident à comprendre les changements observés et à prévoir ce qui pourrait se produire dans l'avenir, ce qui soutient la prise de décision.

Auteurs et contributeurs

- Donald McLennan* Arctic Research Foundation

- Kristina Brown* Pêches et Océans Canada

- Randall Scharien Université de Victoria

- Brent Else Université de Calgary

- Katherine Wilson Université Memorial de Terre-Neuve

- Elyn Humphreys Université Carleton

- Philip Marsh Université Wilfrid-Laurier

- Jennifer Ullulaq** Gjoa Haven, Nunavut

- Brian Park and Tyra Cockney-Goose** Inuvik, Inuvialuit

- Gary Aipellie and Nysana Qillaq** Clyde River, Nunavut

* Auteurs correspondants

** Détenteurs du savoir autochtone

Information sur la citation

McLennan, D., Brown, K., Scharien, R., Else, B., Wilson, K., Humphreys, E., Marsh, P., Ullulaq, J., Park, B., Cockney-Goose, T., Aipellie, G. et Qillaq, N., 2022. Changements environnementaux dans la région de Kitikmeot (Ouest du Nunavut) et dans la région d’Ulukhaktok (Est des Territoires du Nord-Ouest) Savoir polaire : Rapport Aqhaliat, volume 4, Savoir polaire Canada, p. 8–33. DOI: 10.35298/pkc.2021.01.fra

Introduction

Dans cet article, nous répondons à trois questions sur les changements climatiques que les habitants de la région de Kitikmeot (Nunavut) et d’Ulukhaktok (Territoires du Nord-Ouest) ont posées lors d’un atelier à la Station de recherche dans l’ExtrêmeArctique canadien en mars 2020. 1

- Pourquoi les conditions météorologiques changent-elles si rapidement? Il fait très froid, mais l’océan est plus chaud, et la glace se brise plus vite – il y a aussi plus de végétation même si l’hiver est plus froid. Pourquoi cela se produit-il?

- Quels sont les principaux impacts des changements climatiques sur la glace de mer, le pergélisol, la neige, les lacs et les rivières de la région de Kitikmeot?

- Sur quels domaines la recherche et la surveillance devraient-elles porter pour se préparer à l’évolution des conditions environnementales?

Comme les Inuits dépendent de la terre et de la glace pour se nourrir et maintenir leur culture, les participants à l’atelier souhaitent une meilleure compréhension des changements climatiques afin que les communautés puissent développer des moyens d’adaptation. Pour les besoins du présent document, nous utiliserons les termes et les définitions du gouvernement du Nunavut pour les conditions météorologiques, le climat et les changements climatiques tels que présentés au tableau 1. 2

Tableau 1 Termes et définitions du gouvernement du Nunavut pour les conditions météorologiques, le climat et les changements climatiques.

| Français | Inuktitut | Inuinnaqtun | Définition |

|---|---|---|---|

| conditions météorologiques | sila | hila | « Les conditions à court terme (en heures ou jours) de l’air et du ciel au-dessus d’une région. Elles sont décrites par la température, les nuages, les vents et les précipitations ou les chutes de neige » (GN et NTI, 2005, p. 135). |

| climat | silaup qanuinnirigajuktanga | hilaup ilitquhia | « [L]es conditions habituelles de température, de pluie ou de neige et de vent d’une région pendant un très grand nombre de saisons » (GN et NTI, 2005, p. 39). |

| changements climatiques | silaup asijjiqpallianinga | hilaup aalannguqtirninga | « Une différence entre les températures mondiales habituelles et extrêmes qui n’est pas seulement un cycle court, mais dure pendant des décennies » (GN et NTI, 2005, p. 35). |

Pourquoi les conditions météorologiques et le climat changent-ils si rapidement?

Les changements climatiques sont causés par les humains qui polluent l’atmosphère. 3 Entre 1971 et 2019, l’Arctique s’est réchauffé plus de trois fois plus vite que le reste de la planète, voir la figure 1; AMAP. 4 Cela a perturbé les régimes météorologiques mondiaux habituels. De l’air très chaud a commencé à pénétrer dans l’Arctique et de l’air très froid se déplace parfois jusque dans la partie sud des États-Unis. 5 La glace et la neige reflètent la chaleur du soleil tandis que l’eau libre et la terre l’absorbent. Avec moins de glace de mer, il y a plus d’océan libre de glace pour absorber la chaleur. En outre, une saison de neige plus courte signifie que la terre absorbe davantage de chaleur. Cette rétroaction de la chaleur de la surface de la Terre vers l’atmosphère accélère le réchauffement. Par conséquent, l’Arctique subit les effets directs du réchauffement plus que tout autre endroit sur Terre. Nous commençons tout juste à comprendre comment ce réchauffement a un impact sur les communautés et les écosystèmes de l’Arctique.

Figure 1 : Évolution de la température annuelle moyenne de 1971 à 2019. 9 Les zones de la planète qui se sont le plus réchauffées sont indiquées en rouge.

L’augmentation de la chaleur dans l’atmosphère provoque des phénomènes météorologiques extrêmes dans le monde entier, notamment des vagues de chaleur inhabituelles, des sécheresses, des ouragans et des incendies de forêt plus fréquents et plus chauds. 6 Ces phénomènes sont moins fréquents dans l’Arctique que dans le Sud, mais les récentes vagues de chaleur en Sibérie, la multiplication des incendies dans la toundra et l’augmentation de la force des vents et des tempêtes montrent que les phénomènes météorologiques extrêmes dans l’Arctique sont en augmentation. 7 Compte tenu de la lenteur de nos progrès en matière de réduction de la pollution atmosphérique, on peut s’attendre à ce que le climat arctique continue à se réchauffer 8 et que les phénomènes météorologiques arctiques extrêmes deviennent probablement plus fréquents et plus intenses, ce qui aura des répercussions importantes sur les communautés nordique.

Encadré no 1 sur le savoir autochtone : Changements météorologiques observés dans tout le Nunavut (Gjoa Haven, Inuvik et Clyde River)

Discussions tirées de l’atelier sur le savoir autochtone, le 7 juillet 2021

Les peuples autochtones et les habitants du Nord constatent que les conditions météorologiques changent dans l’Arctique. À Inuvik, la glace de mer a changé et les conditions météorologiques sont moins prévisibles. À Gjoa Haven, on observe une augmentation de la quantité de nuages, des changements dans les précipitations et des différences dans la durée de la fonte des neiges. De plus, des différences d’épaisseur de la glace de mer ont été observées, alors que l’année dernière, la glace a été exceptionnellement épaisse et est restée plus longtemps. À Clyde River, les conditions météorologiques sont plus douces, ce qui entraîne une formation de la glace plus tardive que celle observée au cours des décennies précédentes, une saison de débâcle plus longue et une fonte des neiges plus précoce. La glace et la pluie ont changé. Il y a moins de neige qu’il y a vingt ans, et moins de blizzards, de vents froids du Nord et de températures froides en général. De plus, Clyde River avait l’habitude de connaître des blizzards qui duraient une à deux semaines et maintenant les blizzards ne durent qu’une ou deux journées, et la direction du vent vient moins régulièrement du Nord.

Comment les changements climatiques touchent-ils à la glace de mer, au pergélisol, à la neige, aux lacs et aux rivières dans la région de Kitikmeot?

La température est pour les écosystèmes arctiques le facteur le plus important.

La température de l’air contrôle tous les aspects des écosystèmes arctiques, y compris la vitesse à laquelle les plantes se développent, les types de plantes et d’animaux qui peuvent survivre, le moment où la glace des lacs, des rivières et des océans prend et se rompt, la profondeur et la saison de la glace de mer, et la profondeur du dégel du sol. Avec la hausse des températures, les plantes se développent plus rapidement, les arbustes sont plus abondants, de nouveaux types d’animaux apparaissent, les lacs et les rivières fondent plus tôt, la glace de mer prend et le dégel du sol est plus profond (comme le montre l'infographie sur les impacts du changement climatique).

Encadré no 2 sur le savoir autochtone : Impacts des conditions changeantes dans tout le Nunavut (Gjoa Haven, Inuvik et Clyde River)

Discussions tirées de l’atelier sur le savoir autochtone, le 7 juillet 2021

Au cours des deux dernières années à Gjoa Haven, la végétation est plus riche et plus luxuriante qu’auparavant, peut-être parce que la glace et la neige fondent si lentement. Au printemps 2021, les caribous, les bœufs musqués et les autres animaux sauvages sont plus nombreux à se déplacer sur la glace près de Gjoa Haven plutôt que du côté ouest de l’île King William. Cette abondance pourrait être due au fait que la glace dans la région cette année était plus épaisse et est restée plus longtemps.

Dans la région d’Inuvialuit, les changements du pergélisol et les conditions du sol qui en découlent créent plus d’espace viable pour une végétation plus importante, ce qui entraîne une propagation croissante des plantes à feuilles ou à feuilles caduques, notamment le long du fleuve Mackenzie. Cela semble également entraîner des changements dans la productivité des plantes, comme les baies qui sont variables d’une année à l’autre. Dans la région d’Inuvialuit, des membres des communautés s’inquiètent de se rendre à leurs cabanes parce qu’ils ne sont pas certains des conditions de déplacement, en raison de conditions météorologiques moins prévisibles. Par le passé, il y avait une période prévisible de l’année pendant laquelle les gens pouvaient sortir, mais cela a changé. Les conditions de sol humide et la fonte ou l’affaissement du pergélisol ont un impact sur les déplacements et les cabanes. On craint également que le ruissellement des eaux provenant du pergélisol n’ait une incidence sur les réseaux d’eau douce. En outre, dans cette région, la hausse du niveau de la mer et l’érosion côtière ont également un impact sur les communautés.

À Clyde River, les mêmes inquiétudes ont été exprimées quant à l’impact des conditions météorologiques sur les itinéraires de déplacement. Ainsi, les anciens itinéraires de déplacement empruntés par nos ancêtres, qui étaient cartographiés, ne sont plus utilisés en raison de l’évolution des conditions dans de nombreuses régions. Les chasseurs et les campeurs doivent faire attention à trouver de nouveaux itinéraires de déplacement, car les cartes des itinéraires ne sont plus utilisables. Les voies sont trop bourbeuses.

Les communautés de l’Arctique canadien se réchauffent – surtout en hiver

L’Arctique canadien se réchauffe, et certaines zones se réchauffent plus que d’autres (Figure 2). La majeure partie du réchauffement se produit en hiver : décembre au Nunavik, et novembre dans la région d’Inuvialuit. Les étés ne se réchauffent que légèrement dans tout l’Inuit Nunangat.

Figure 2 : Évolution des températures dans les communautés nordiques de 1980 à 2020 pour toutes les communautés Inuites du Nunangat et par région : 1 = Nunatsiavut, 2 = Nunavik, 3 = Nunavut, et 4 = Inuvialuit. (Source : Lawrence Mudryk, ECCC).* Les sections en rouge foncé indiquent un plus grand réchauffement.

* Pour chaque communauté, les données indiquées correspondent à la cellule de grille de réanalyse ERA5 la plus proche. Une tendance linéaire est ajustée pour chaque série chronologique spécifique à une communauté entre 1980 et 2020, et l’ampleur de la tendance sur 40 ans qui en résulte est utilisée comme le changement de température moyen qui se serait produit localement depuis 1980. (Analyse et graphique par Lawrence Mudryk, ECCC)

Les changements de précipitations ont une incidence sur le caribou et le bœuf musqué

Les précipitations dans l’Arctique ont légèrement augmenté. 10 Il pleut sur les terres enneigées plus souvent qu’avant. La pluie sur la neige cause des difficultés aux caribous et aux bœufs musqués, car ils doivent briser la glace pour atteindre leur nourriture. Des groupes de ces animaux ont été retrouvés morts à cause de cela. 11, 12 Lorsque la pluie tombe sur la neige, celle-ci n’isole pas aussi bien le sol. Cela stresse les petits mammifères car il fait plus froid sous la neige, là où ils vivent en hiver. 13

La saison de neige est écourtée

La neige a évolué de différentes manières dans tout l’Arctique. Dans l’ensemble, la période pendant laquelle la neige est au sol est écourtée. 14 Cela s’explique par le fait que la neige fond plus tôt au printemps. Les températures printanières plus douces allongent la saison de développement des plantes, qui peuvent ainsi croître davantage.

Le pergélisol se réchauffe et dégèle

Le pergélisol consiste en un mélange de sol et de roche qui reste gelé pendant deux années consécutives ou plus. 15 Il y a du pergélisol dans la majeure partie de l’Arctique. Il existe depuis des milliers d’années et sa profondeur atteint des centaines de mètres à certains endroits. Les températures du pergélisol augmentent à mesure que l’air se réchauffe. 16 La profondeur du sol qui dégèle chaque année (la couche active) augmente, 17 et une partie du pergélisol est en train de dégeler.

Sur des pentes abruptes, le dégel du pergélisol provoque des glissements de terrain. Ceux-ci peuvent être mineurs ou très importants. Ils bloquent temporairement les cours d’eau et provoquent l’écoulement de boue dans ceux-ci. 18 Cela stoppe les déplacements des poissons, dégrade l’habitat des poissons et la qualité de l’eau à proximité du glissement, et touche les lacs et les zones côtières en aval.

Les plantes arctiques évoluent de manière complexe

Des recherches montrent que le réchauffement climatique entraîne une croissance accrue de certaines plantes de l’Arctique. 19 Dans les zones méridionales de l’Arctique, les arbustes tels que les saules et les aulnes poussent plus rapidement et deviennent plus denses. 20 Les carex et les graminées se développent également davantage dans tout l’Arctique. 21 Pour le moment, les nouvelles espèces végétales ne se déplacent pas vers le nord, à l’exception d’un mouvement limité d’arbres proches de la limite des arbres. À terme, la hausse des températures mondiales entraînera le déplacement d’arbres et autres plantes de la forêt boréale vers le nord, dans l’Arctique.

Le débit des lacs et des rivières change

L’évolution des précipitations et de la fonte des neiges modifie le niveau des lacs, le moment de la débâcle des rivières et la quantité d’eau qu’elles charrient. Les observateurs de l’Arctique ont remarqué des changements dans les conditions de déplacement sur la glace des rivières et des lacs en hiver. Les routes de glace ont des saisons écourtées, ce qui touche les communautés et les entreprises du secteur industriel. Le débit des rivières atteint son maximum plus tôt au printemps et les débits à la fin de l’été et en hiver ont augmenté. 22 Le réchauffement et l’approfondissement de la couche de sol qui dégèle au printemps modifient également les matières que les rivières charrient vers l’océan, notamment le carbone et les nutriments. Cela a un impact sur les réseaux alimentaires des rivières et des océans. Cela peut également avoir une incidence sur l’habitat des poissons en augmentant la température de l’eau, en diminuant la quantité d’oxygène dans l’eau et en modifiant leur approvisionnement en nourriture. Les rivières pour lesquelles on dispose d’enregistrements à long terme du débit ont montré de légères augmentations (rivières Anderson, Burnside et Ellice), de légères diminutions (rivières Coppermine, Tree et Back) ou aucun changement (Freshwater Creek) du débit annuel au cours des 50 dernières années, avec une tendance générale à l’augmentation du débit au printemps et à l’automne, et à la diminution du débit en été. 23

L’eau des océans change, ce qui a des impacts sur la vie océanique

Les effets des changements climatiques sur la terre et dans l’atmosphère ont une incidence sur l’océan. Dans l’océan, les eaux de différentes profondeurs se mélangent. Ce mélange fait remonter des nutriments des eaux profondes et augmente la productivité. Les rivières et la fonte de la glace de mer apportent désormais davantage d’eau douce dans l’océan, et cette eau douce supplémentaire empêche l’eau de l’océan de se mélanger. La fonte du pergélisol et l’augmentation des tempêtes ajoutent des sédiments aux eaux côtières et réduisent la quantité de lumière. Cela rend la vie plus difficile pour les plantes microscopiques à la base du réseau alimentaire et a un impact sur les poissons et les mammifères marins. Les eaux de surface de l’Arctique sont devenues plus acides au cours de la dernière décennie. 24 Cela pourrait avoir des conséquences importantes pour de nombreux types d’espèces marines, notamment pour l’alimentation des petits poissons. 25

L’élévation du niveau de la mer à l’échelle mondiale sera moins importante dans l’Arctique canadien

Alors que l’élévation du niveau de la mer, causée en partie par la fonte des glaciers, menace les zones côtières et les îles de faible altitude ailleurs dans le monde, ce ne sera pas un problème important dans la majeure partie de l’Arctique canadien. En effet, le niveau de la mer ne s’élève pas uniformément dans le monde et, dans l’Arctique canadien, les terres continuent de s’élever après avoir été écrasées sous le poids d’énormes glaciers au cours de la dernière période glaciaire.

La glace de mer arctique fond, ce qui nuit à la sécurité des déplacements sur glace

La superficie de la glace de mer arctique au Canada est en déclin depuis 1968. 14 C’est le nord de la mer du Labrador et le détroit d’Hudson qui ont perdu le plus de glace. Partout, il y a moins de glace pluriannuelle, c’est-à-dire une glace épaisse qui a duré au moins deux ans. 14 La glace de mer de première année à proximité de la plupart des communautés côtières de l’Arctique se forme plus tard en automne et fond plus tôt au printemps. 27 La glace de mer qui se forme plus tard en automne est généralement plus rugueuse et plus difficile à parcourir car elle a été perturbée par des vents forts. 28 Les marées et les courants influent également sur l’épaisseur de la glace de mer, créant de l’eau libre visible ou de la glace fine invisible cachée par la neige. 29

Les changements dans l’Arctique ont des répercussions sur le reste de la planète

Les chercheurs commencent à comprendre comment les changements dans l’Arctique ont des répercussions sur l’ensemble de la planète. Moins de glace de mer et de neige signifie que la terre et l’océan absorbent plus de chaleur. Cela rend non seulement l’Arctique plus chaud en été, mais envoie également des rafales d’air arctique froid loin au sud en hiver. Les changements dans les sols arctiques peuvent également jouer un rôle. Le carbone s’accumule normalement dans les sols arctiques car les étés sont trop froids pour que les bactéries du sol puissent le décomposer. Avec la hausse des températures du sol, les bactéries du sol décomposent cette réserve de carbone du sol. Cela produit des gaz à effet de serre qui s’ajoutent à l’atmosphère de la Terre, provoquant probablement un réchauffement supplémentaire. 26, 30 Toutefois, ce processus est complexe et peut être contrebalancé par la croissance accrue des plantes. Les chercheurs ne savent pas encore dans quelle mesure cette décomposition accrue du carbone du sol contribuera au réchauffement de l’atmosphère. 31 Enfin, les grandes quantités d’eau douce qui se déversent dans les océans de l’Arctique pourraient avoir une incidence sur les grands courants océaniques comme le Gulf Stream, qui réchauffe une grande partie de l’Europe du Nord. 32 Ce qui est clair, c’est que « ce qui se passe dans l’Arctique ne reste pas dans l’Arctique ».

Sur quoi devraient porter la recherche et la surveillance?

Pour surveiller les changements dans les océans, les terres, les conditions météorologiques et la glace de mer, les chercheurs doivent répéter les mêmes mesures et observations au fil du temps et rechercher les changements. Il existe de nombreuses méthodes et outils pour enregistrer et rendre compte des changements environnementaux, y compris les observations et les mesures communautaires. Cela peut aller du forage de trous pour mesurer l’épaisseur de la glace de mer à l’observation des changements dans la glace de mer à partir de satellites (comme le montre l’infographie sur la surveillance de l’Arctique canadien). Dans cette section, nous passons en revue les méthodes de surveillance utilisées dans le Nord canadien. Nous examinons également les lacunes dans nos connaissances et suggérons des moyens de travailler ensemble pour les combler.

Surveillance de l’océan

La surveillance des océans dans l’Arctique canadien nécessite l’utilisation d’instruments pour mesurer et collecter des échantillons d’eau. Les chercheurs peuvent le faire à partir de grands navires, comme les brise-glaces de la Garde côtière canadienne, ou de plus petits navires, comme le navire de recherche Martin Bergmann à Cambridge Bay, et même de bateaux de pêche communautaires. Certains instruments, comme des bouées, peuvent être laissés dans l’océan pour enregistrer des données sur de plus longues périodes. Les bouées sont ancrées au fond de la mer et souvent laissées pendant un an ou plus pour mesurer la température, les courants et la salinité (la quantité de sel dans l’eau). Les plus grandes bouées doivent être déployées à partir de navires équipés de grues, mais les instruments plus petits peuvent être déployés en toute sécurité à partir de petits navires, comme le montre la figure 3b. Ocean Networks Canada a commencé à déployer dans l’Arctique des instruments qui envoient des données directement sur Internet. Leur observatoire sous-marin communautaire à Cambridge Bay en est un bon exemple, comme le montre la figure 3c.

La glace de mer est également une excellente plateforme pour prendre des mesures de l’océan. De petits instruments descendus par un trou dans la glace mesurent la température et la salinité de l’océan, comme le montre la figure 3d. Les chercheurs peuvent également prélever des échantillons d’eau à travers la glace. Le programme de surveillance des océans des Rangers canadiens a formé des membres de communautés de l’Arctique occidental à effectuer de telles mesures. La Société des Eiders de l’Arctique gère un programme similaire qui collecte des échantillons l’hiver à Sanikiluaq et dans d’autres communautés de la baie d’Hudson et de la baie James.

Figure 3 : Activités de surveillance du milieu marin arctique.

- Le brise-glace de recherche NGCC Amundsen (a, en haut à gauch), crédit photo : B. Else;

- le navire de recherche communautaire Martin Bergmann (b, en haut à droite), crédit photo : B. Else;

- l’observatoire sous-marin d’Ocean Networks Canada (c, en bas à gauche), crédit photo : ONC;

- un membre du programme de surveillance des océans des Rangers canadiens (d, en bas à droite), crédit photo : D. McLennan

Surveillance sur le terrain

La mesure des facteurs environnementaux qui ont une incidence directe sur les plantes et les animaux est importante pour observer les changements sur la terre, ainsi que dans les lacs et les rivières. Il peut s’agir de la température de l’air, de la vitesse et de la direction du vent, ainsi que de la quantité de pluie et de neige. Dans l’Inuit Nunangat, des organismes gouvernementaux tels qu’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) mesurent ces facteurs météorologiques à l’aide d’instruments météorologiques situés près des aéroports locaux (voir la figure 4a). Le pergélisol et la durée de la saison de croissance doivent également être mesurés. Ressources naturelles Canada (RNCan) soutient un réseau de stations de surveillance du pergélisol dans tout l’Arctique. L’Expérience internationale sur la toundra (ITEX) surveille les plantes dans tout le nord circumpolaire depuis de nombreuses années, en comparant la croissance de plantes dans des mini-serres qui imitent le réchauffement climatique à celle de plantes à l’extérieur des serres (Figure 4b).

Environnement et Changement climatique Canada surveille également la chimie (les substances présentes dans l’eau) des principales rivières de l’Arctique et la quantité d’eau qu’elles rejettent dans l’océan. La mesure du débit permet de mettre en évidence les effets des changements du moment de la fonte des neiges, des quantités de pluie et de neige, de l’érosion du sol due à la fonte du pergélisol et de la température des cours d’eau. Le débit et la température de l’eau des rivières et des cours d’eau sont très importants pour les espèces de poissons comme l’omble qui migrent vers les océans en été.

Seul un petit nombre de lacs arctiques fait l’objet d’une surveillance. Sur l’île Victoria, des chercheurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières étudient la température et la chimie lacustres et la façon dont elles ont une incidence sur les plantes et les animaux des lacs. Les chercheurs espèrent apprendre si les changements dans les organismes minuscules (phytoplancton) des lacs ont des répercussions sur la valeur nutritionnelle de la truite grise qui est une source de nourriture importante pour les habitants de Cambridge Bay.

Figure 4:

- (a, à gauche) Instruments météorologiques à l’aéroport d’Ulukhaktok;

- (b, à droite) mini-serres ITEX qui suivent les changements de la végétation de la toundra.

Surveiller la terre et l'océan d’en haut

Les satellites jouent un rôle important dans la surveillance de l’immense zone de l’Arctique canadien. Certains surveillent la terre et la glace de mer. Des satellites optiques utilisent la lumière du soleil pour fournir des images en couleur similaires à une photographie numérique. Des satellites radar utilisent des ondes radio pour produire des images en noir et blanc qui montrent la rugosité de la surface de la terre. Ils fonctionnent bien dans l’obscurité et de mauvaises conditions météorologiques et peuvent être utilisés toute l’année dans l’Arctique. Habituellement, une image par satellite couvre une zone de plusieurs centaines de kilomètres de large et peut montrer des éléments de quelques mètres de taille. Les chercheurs utilisent ces images pour établir des cartes du type de couverture terrestre (eau, roche nue, végétation), du type de glace de mer, de la température de surface de l’océan et de la quantité de végétation dans une zone (verdure de la toundra). Les satellites peuvent enregistrer des changements à long terme, comme la diminution de la glace de mer arctique. Les satellites ne montrent pas toujours les conditions locales de glace pour les déplacements sur la glace de mer. Les conditions de glace locales peuvent varier en fonction des baies abritées, de la banquise, des conditions météorologiques (vent, chutes de neige), des courants et des marées, et de l’emplacement. Des satellites peuvent montrer la rugosité de la glace de mer et les polynies, 33, 34 mais les communautés ne peuvent pas accéder gratuitement à ces informations.

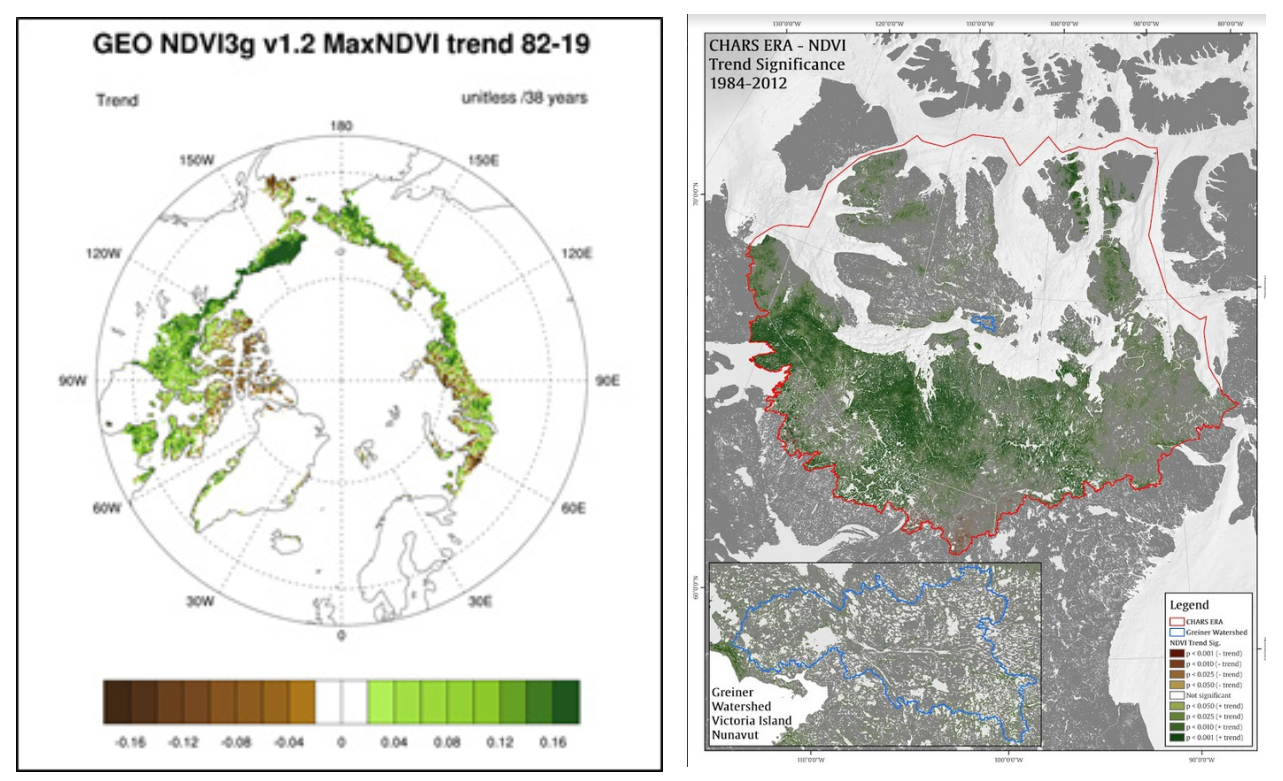

Des satellites optiques montrent que la terre « verdit », ce qui signifie que les plantes de la toundra – en particulier les arbustes – poussent davantage. 19 La figure 5a montre le verdissement autour de la région circumpolaire, et la figure 5b montre le verdissement dans la région de Kitikmeot au Nunavut. Dans les deux cas, le verdissement est généralisé, mais le taux de changement n’est pas le même partout. Cela suggère que toutes les zones ne se réchauffent pas à la même vitesse. Le verdissement autour de Bathurst Inlet et de Kugluktuk pourrait être causé par la disparition plus précoce de la glace de mer. 35

La surveillance par avion, hélicoptère et drone est utile pour étudier des zones plus restreintes, telles qu’un bassin versant, un lac ou une baie. Ce sont les drones qui fournissent le plus de détails : ils peuvent par exemple montrer des fissures individuelles dans la glace de mer.

Figure 5:

- (a, panneau de gauche) : « verdissement » de la toundra tel que mesuré par des satellites pour l’ensemble de la zone circumpolaire 36 et

- (b, à droite) dans la région de Kitikmeot. Projection par SIG par Blair Kennedy, ECCC-CROC, à partir de données par satellite Landsat (30 m) de la NASA. 37

Observations environnementales par des Autochtones

Depuis des millénaires, les peuples autochtones observent les changements environnementaux dans l’Arctique et s’y adaptent, transmettant leur savoir d’une génération à l’autre au moyen d’histoires et de récits oraux. Les Inuits détiennent les seules archives climatiques environnementales à long terme et cohérentes pour l’Arctique canadien. L’Inuit Qaujimajatuqangit n’est pas enregistré dans une base de données. Il réside dans la mémoire collective des détenteurs du savoir inuit, qui transmettent leur savoir-faire oralement. C’est une source d’histoire du climat qui peut fournir une base de référence pour évaluer les changements et combler les lacunes de la surveillance de l’Arctique.

Les Inuits de Mittimatalik (Pond Inlet), au Nunavut, ont créé des cartes de déplacement sur glace de mer qui indiquent les zones dangereuses et sûres pour l’hiver, le début du printemps et la fin du printemps. 38 Ces cartes sont utilisées comme base de référence pour la glace de mer, avec les données par satellites et les cartes des glaces, pour montrer où et quand la glace de mer change. Ceci est très utile pour planifier les déplacements sur la glace de mer.

Certaines observations inuites sur les changements dans les milieux arctiques sont disponibles sous forme écrite. En voici des exemples : Voices from the Bay, qui provient de la région de la baie d’Hudson; 39 Thunder on the Tundra, qui traite des changements touchant à la harde de caribous de Bathurst; 40 et The Earth is Faster Now, qui présente les connaissances de tout le Nord circumpolaire. 41 Grâce au programme d’inventaire des ressources côtières des Programmes des Pêches et de la Chasse au phoque du gouvernement du Nunavut, les chasseurs inuits de toutes les communautés du Nunavut transmettent leur savoir de l’environnement, des plantes et des animaux. Les observations environnementales peuvent désormais être saisies directement dans des bases de données en direct grâce à des outils en ligne tels que SIKU, qui fonctionne dans l’Inuit Nunangat, ELOKA en Alaska et dans l’Ouest de l’Arctique et, toujours en Alaska, le programme printanier Sea Ice for Walrus. La surveillance communautaire offre de nombreux avantages; il faut davantage de réseaux de surveillance communautaire dans l’Arctique canadien. 42

Encadré no 3 sur le savoir autochtone : Participation communautaire à la recherche et à la surveillance dans tout le Nunavut (Gjoa Haven, Inuvik et Clyde River)

Discussions tirées de l’atelier sur le savoir autochtone, le 7 juillet 2021

À l’heure actuelle, les projets de recherche et de surveillance touchant au climat sont menés par une combinaison de chercheurs venant de l’extérieur et par des personnes locales et autochtones. Cette recherche menée par la communauté est considérée comme une bonne chose, mais il est important d’être conscient que certaines communautés peuvent se lasser de la recherche.

L’un des principaux moyens pour faire participer les communautés nordiques à des travaux de recherche et de surveillance consiste à leur rendre compte de l’analyse des recherches. Les chercheurs doivent comprendre les préoccupations de la communauté et les points de vue sur le temps, le lieu et l’échelle lorsqu’ils font des prévisions. Parfois, lorsque cela n’est pas fait, il y a un décalage entre les attentes des membres des communautés et les résultats des recherches. Une grande partie de la recherche est de haut niveau et n’est pas liée aux priorités locales.

S’il est courant que les rapports de recherche et les présentations des résultats soient remis aux communautés, il serait bon que l’information soit présentée de manière plus accessible. Ainsi, les informations peuvent être présentées sous forme d’affiches, de vidéos ou de graphiques, ce qui est utile pour les personnes qui utilisent Internet, des téléphones cellulaires ou les médias sociaux. La diffusion des informations à la radio est une bonne chose pour les générations plus âgées. Les informations devraient également être données aux jeunes générations et transmises aux écoles. Les jeunes veulent participer et les informations diffusées auprès des écoles ou dans le cadre de leur programme d’études peuvent inciter la communauté à participer davantage.

Il est reconnu que la participation des communautés à la recherche peut aller au-delà de leur savoir autochtone. Les membres des communautés souhaitent participer à la science des projets, utiliser la technologie et les appareils et être partenaires dans la recherche. Il a été suggéré que des membres de communautés pourraient utiliser la technologie, comme des drones télécommandés ou des capteurs pour vérifier l’épaisseur de la glace de mer. La technologie pourrait également être utilisée pour voir les données. Ainsi, des sites Web comme celui de SmartICE, qui présentent des informations provenant de capteurs collectant des données sur les terrains de chasse locaux, et qui présentent des informations en anglais ou en inuktitut, sont utiles.

Où se trouvent les lacunes dans nos connaissances?

Nous avons encore beaucoup à apprendre sur les effets des changements climatiques sur les environnements de l’Ouest du Nunavut et de l’Est des Territoires du Nord-Ouest. Les indicateurs clés peuvent être observés, mesurés et surveillés. Ils nous renseignent sur l’environnement et son évolution au fil du temps. À titre d’exemple, l’épaisseur de la glace de mer peut nous indiquer si les conditions météorologiques de l’hiver dernier ont été « normales » ou différentes de celles des années précédentes. Le tableau 2 présente certains des indicateurs clés que nous pouvons surveiller pour suivre et comprendre les changements climatiques et il montre certaines des préoccupations régionales qui peuvent être liées à chaque indicateur clé. Le tableau 2 montre également où se trouvent les lacunes dans nos connaissances. Une surveillance accrue, tant locale que régionale, est nécessaire dans ces domaines. La surveillance fournira des informations permettant d’améliorer notre compréhension des indicateurs clés, afin que nous puissions donner des réponses plus complètes aux questions concernant les préoccupations régionales. Les spécialistes des sciences naturelles doivent travailler avec les détenteurs de savoir autochtone pour mieux comprendre ces indicateurs clés.

Tableau 2 Indicateurs clés des changements environnementaux dans l’Ouest du Nunavut et l’Est des Territoires du Nord-Ouest.

| Indicateur clé | Préoccupation régionale | Exemple de lacunes en matière de surveillance et d’observation | Exemple d’activités de surveillance potentielles |

|---|---|---|---|

| Température (atmosphère) | Moins de glace de mer signifie plus de réchauffement de la terre, ce qui a une incidence sur la migration des ombles et les conditions météorologiques et climatiques locales/régionales | La surveillance de la température est souvent limitée aux aéroports communautaires (ECCC) | Installer des capteurs de température autour des communautés pour surveiller et comprendre les changements dans l’environnement |

| Précipitations (pluie) | Augmentation des épisodes de pluie sur la neige ce qui impacte le pâturage des caribous et les changements dans la quantité de pluie pendant la saison de croissance | La surveillance de la neige et de la pluie est souvent limitée aux aéroports communautaires (ECCC) | Installer des capteurs autour des communautés pour mesurer la pluie et la neige afin de détecter les épisodes de pluie sur la neige et d’enregistrer les changements dans l’humidité du sol |

| Couverture de neige | Les changements dans l’enneigement ont un impact sur les caribous, les bœufs musqués et les petits mammifères, ainsi que sur la durabilité à long terme de l’approvisionnement en eau potable | La surveillance de la neige est souvent limitée aux aéroports communautaires (ECCC) et à l’imagerie satellite, qui est difficile à utiliser à une échelle communautaire | Financer davantage de programmes élaborés conjointement et dirigés par les communautés, qui mesurent l’épaisseur de la neige et utilisent le savoir inuit et les observations scientifiques des animaux de la toundra |

| Pergélisol (température du sol) | Les éboulements et les glissements de terrain ont un impact sur l’habitat des poissons et l’effondrement du sol endommage les infrastructures | La surveillance du pergélisol par les gouvernements fédéraux et territoriaux est rare dans tout l’Arctique canadien | Établir des sites de surveillance du pergélisol dans les communautés, en liaison avec des réseaux régionaux et nationaux |

| Changement de la végétation | La végétation change et cela a un impact sur les sources de nourriture importantes pour les personnes et les animaux | La surveillance terrestre se limite à des domaines spécifiques à la recherche universitaire | Mettre en place une surveillance à long terme de la végétation près des communautés pour suivre les changements dans les cycles et la croissance des plantes |

| Débit des rivières | Les changements de débit des rivières ont un impact sur les habitats des poissons et les écosystèmes proches du littoral | Il n'y a pas assez d'information sur le débit des rivières de l'Arctique canadien; il en faut plus pour que nous puissions comprendre comment les changements dans le débit de la rivière auront un impact sur la faune et l'environnement | Mesure de routine du débit et de la chimie des rivières dans toute la région, couvrant différents types de bassins de drainage |

| Nutriments dans les rivières | L’augmentation du ruissellement des terres vers les rivières a un impact sur l’écosystème océanique côtier et l’habitat des poissons | On ne dispose pas de suffisamment d’informations sur la chimie de l’eau dans tout l’Arctique canadien pour comprendre les changements à long terme | Mesure de routine du débit et de la chimie des rivières dans tout l’Arctique, couvrant différents types de bassins de drainage |

| Glace de lac et écosystèmes | Les changements ont une incidence sur la sécurité des déplacements (incertitude quant aux conditions pendant le gel et la fonte), les écosystèmes lacustres et la salubrité de l’eau potable | La surveillance des lacs est principalement axée sur les grands lacs (c.-à-d., le Grand lac des Esclaves) | Mettre en place une surveillance des lacs près des communautés et préoccupants |

| Température de l’océan | Le réchauffement des eaux côtières a un impact sur le réseau alimentaire marin | Il n’y a pas assez d’enregistrements à long terme pour comprendre et prévoir les changements dans les eaux océaniques de l’Arctique canadien | Mettre en place des capteurs sur bouées ancrées dans l’océan pour surveiller en permanence les eaux profondes et les eaux de surface pendant les saisons sans glace |

| Chimie de l’océan | L’augmentation de l’acidité de l’océan a un impact sur le réseau alimentaire marin | Mettre en place un système d’observation communautaire dans la région côtière du littoral pour mesurer les paramètres chimiques entre les rivières et l’océan | |

| Glace de mer | Les changements ont une incidence sur la sécurité des déplacements en raison de l’incertitude quant aux conditions pendant le gel et la fonte | Pas assez d'observations de glace de mer pour certaines zones et périodes ; les images satellites sont parfois difficiles à comprendre et difficiles d'accès | Traduire les données des satellites et des cartes des glaces en observations de la glace de mer pertinentes à l’échelle locale et établir des programmes d’observation dirigés par les communautés pour surveiller l’épaisseur et la rugosité de la glace de mer le long des principales routes |

Orientations futures : vers un rapprochement des différentes manières de savoir

Comment combler les lacunes de nos connaissances scientifiques pour répondre aux préoccupations des communautés et aux changements futurs dans la région de Kitikmeot, à Ulukhaktok et dans tout l’Arctique canadien? De quels nouveaux outils et méthodes avons-nous besoin, en particulier dans les communautés? Quels sont les meilleurs moyens pour les scientifiques et les détenteurs de savoir autochtone de travailler ensemble? 43 En tant que groupe de chercheurs en environnement travaillant dans tout l’Arctique canadien, notre groupe de travail a dressé la liste suivante de six possibilités émergentes. Elles nous permettront de recueillir les observations dont nous avons besoin pour mieux comprendre les effets des changements climatiques dans cette région. Elles établiront des liens entre le savoir autochtone et la science.

- Développer des partenariats de recherche avec des communautés nordiques qui se concentrent sur des besoins en recherche communautaire, et qui incluent la diffusion et la coproduction des connaissances pour tous les aspects de la recherche sur les changements environnementaux dans la région.

- Élaborer une nouvelle série d’indicateurs environnementaux avec des détenteurs de droits autochtones. Il s’agirait notamment d’indicateurs élaborés par des détenteurs de savoir autochtone et des scientifiques et qui seraient inclus dans la conception de la recherche. Les indicateurs pourraient être adaptés aux besoins régionaux et locaux.

- Mettre en place des initiatives de surveillance communautaire avec un soutien à long terme qui renforce les capacités de la communauté et permet la collecte d’observations cohérentes, continues et de grande qualité des principaux indicateurs environnementaux.

- Créer des occasions pour les jeunes Inuits de participer à des programmes de surveillance et d’utiliser des outils de recherche et des ressources éducatives pour élaborer leurs propres projets dirigés par des jeunes. 44

- Élaborer des modèles qui prédisent comment les changements climatiques auront une incidence sur chaque communauté, afin de les aider à s’adapter.

- Développer des outils pour favoriser un échange bidirectionnel d’informations accessibles au public et simples à utiliser.

Remerciements

Participants, Savoir polaire Canada. Atelier régional sur la planification et l’échange de connaissances. Jeter les bases des relations futures. Atelier des 10 et 11 mars 2020, Atelier en mars 2020 :

- Matilde Tomaselli (POLAIRE)

- Jennifer Sokol (POLAIRE)

- Jennifer Fresque-Baxter (gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Environnement et Ressources naturelles)

- Environment and Natural Resources)

- Ellie Adjun (POLAIRE)

- Kate Broadley (Fuse Consulting)

- Janine Angohiatok (représentante des jeunes, Cambridge Bay)

- Bobby Anavilok (vice-président, Kugluktuk Angonaitit Association)

- Joseph Haluksit (président, Olokhaktomiut Hunters and Trappers Committee)

- George Angohiatok (vice-président, OCT d’Ekaluktutiak)

- Willie Aglukkaq (représentant, OCT de Gjoa Haven)

- Joe Ashevak (président, OCT de Spence Bay)

- Canute Krejunark (représentant, OCT de Kugaaruk)

- Ema Qaqqutaq (Kitikmeot Regional Wildlife Board)

- Nick Amautinuar (interprète)

- Jason Etuangat (représentant des jeunes, Pangnirtung)

- François Carrier (POLAIRE)

- Rafal Stolarz (POLAIRE)

- Kevin Methuen (gouvernement du Nunavut, ministère de l’Environnement)

- Elisabeth Jansen-Hadlari (animatrice, Hadlari Consulting),

- Brent Else (Université de Calgary)

- Stephanie Taptuna (Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions)

- Lynda Orman (POLAIRE)

- Ann Balasubramaniam (POLAIRE)

Absents ou manquants en raison des conditions météorologiques :

- Pamela Hakongak Gross (mairesse, Cambridge Bay)

- Malik Awan (gouvernement du Nunavut, ministère de l’Environnement)

- Bert Dean (Nunavut Tunngavik Incorporated)

- Donald McLennan (POLAIRE)

Autres participants au groupe de travail sur l’environnement du projet d’évaluation collaborative de Savoir polaire Canada, atelier sur l’établissement de la portée, 6 et 7 mai 2021 :

- Richard Dewey, Ocean Networks Canada, et Alexandre Langlois, Université de Sherbrooke. Richard Dewey, Ocean Networks Canada et Alexandre Langlois, Université de Sherbrooke.

- La facilitatrice de l'atelier d'échange de savoir autochtone,Madeleine Redfern, Ajungi Arctic Consulting. Création des infographiques par Kate Broadley de Fuse Consulting.

- Le travail d'édition de John Bennett de Savoir polaire Canada.

- Les facilitatrices du projet, Samantha McBeth and Ann Balasubramaniam, de Savoir polaire Canada.

- Laura Bowley et l'équipe de Neolé.

References

- Savoir polaire Canada. Atelier régional sur la planification et l’échange de connaissances – Jeter les bases d’une relation empreinte de respect, 10 et 11 mars 2020, à Cambridge Bay, Nunavut, 2021, pp. ii et 14. Disponible sur : https://doi.org/10.35298/pkc.2021.RPKSW.fr. https://www.canada.ca/content/dam/polar-polaire/documents/publications/knowledge-sharing-forum/knowledge-sharing-forum-fr-web.pdf.

- GN et NTI. 2005. Terminology on Climate Change. Government of Nunavut, Department of Culture, Language, Elders and Youth and Nunavut Tunngavik Incorporated. ISBN 1-55325-082-6. Disponible sur : https://climatechangenunavut.ca/sites/default/files/terminolgy_on_climate_change.pdf. [en anglais seulement]

- Fyfe, J., Gillett, N. et Zwiers, F. 2013. Overestimated global warming over the past 20 years. Nature Clim Change,3:767-769. Disponible sur : https://doi.org/10.1038/nclimate1972. [en anglais seulement]

- AMAP. 2021. Arctic Climate Change Update: Key trends and impacts summary for policy makers. Disponible sur : https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/2621. [en anglais seulement]

- Coumou, D., Di Capua, G., Vavrus, S., Wang, L. et Wang, S. 2018. The influence of Arctic amplification on mid-latitude summer circulation. Nature Communications. 9:2959. doi: 10.1038/s41467-018-05256-8. [en anglais seulement]

- Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Pirani, A., Connors, S.L., Péan, C., Berger, S., Caud, N., Chen, Y., Goldfarb, L., Gomis, M.I., Huang, M., Leitzell, K., Lonnoy, E., Matthews, J.B.R., Maycock, T.K., Waterfield, T., Yelekçi, O., Yu, R. et Zhou, B. (eds.). Dans la presse. IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. [en anglais seulement]

- Meredith, M., Sommerkorn, M., Cassotta, S., Derksen, C., Ekaykin, A., Hollowed, A., Kofinas, G., Mackintosh, A., Melbourne-Thomas, J., Muelbert, M.M.C., Ottersen, G., Pritchard, H. et Schuur, E.A.G. 2019. Polar Regions In: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama, N.M. Weyer (eds.). [en anglais seulement]

- Overland, J., Dunlea, E., Box, J.E., Corell, R., Forsius, M., Kattsov, V., Skovgård Olsen, M., Pawlak, J., Reiersen, L.-O., et Wang, M. 2019. The urgency of Arctic change, Polar Science. Vol. 21, pp. 6-13. ISSN 1873-9652. Disponible sur : https://doi.org/10.1016/j.polar.2018.11.008. [en anglais seulement]

- GISTEMP Team. 2021. GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP), version 4. NASA Goddard Institute for Space Studies. https://data.giss.nasa.gov/gistemp/. [en anglais seulement]

- Vincent, L. A., X. Zhang R. D. Brown, Y. Feng, E. Mekis, E. J. Milewska, H. Wan, et X. L. Wang. Observed Trends in Canada’s Climate and Influence of Low-Frequency Variability Modes. Climate. 2015 28: 4545–4560. [en anglais seulement]

- Grenfell, T.C. et Putkonen, J. A method for the detection of the severe rain-on-snow event on Banks Island, October 2003, using passive microwave remote sensing. Water Resouces Research. 2008 44(W03425), https://doi.org/10.1029/2007WR005929. [en anglais seulement]

- Langlois, A., Johnson, C.-A., Montpetit, B., Royer, A., BlukaczRichards, E.A., Neave, E., et coll. 2017. Detection of rain-on-snow (ROS) events and ice layer formation using passive microwave radiometry: A context for Peary caribou habitat in the Canadian Arctic. Remote Sensing of Environment,189:84-95. [en anglais seulement]

- Callaghan, T.V., Johansson, M., Brown, R.D., Groisman, P.Y., Labba, N., Radionov, V. et coll. 2011. Multiple Effects of Changes in Arctic Snow Cover. AMBIO, 40:32-45. [en anglais seulement]

- Derksen, C., Burgess, D., Duguay, C., Howell, S., Mudryk, L., Smith, S., Thackeray, C. et Kirchmeier-Young, M. 2019. Changes in snow, ice, and permafrost across Canada; Chapter 5 in Canada’s Changing Climate Report, (ed.) E. Bush et D.S. Lemmen; Government of Canada, Ottawa, Ontario, pp. 194-260. [en anglais seulement]

- Vincent, W.F., Lemay, M. et Allard, M. 2017. Arctic permafrost landscapes in transition: towards an integrated Earth system approach. Arctic Science. 3(2):39-64. Disponible sur : https://doi.org/10.1139/as-2016-0027. [en anglais seulement]

- Romanovsky, V.E., Smith, S.L. et Christiansen, H.H. 2010. Permafrost Thermal State in the Polar Northern Hemisphere during theInternational Polar Year 2007–2009: A Synthesis. Permafrost and Periglac. Process. 2010 21: 106-116. doi: 10.1002/ppp.689. [en anglais seulement]

- AMAP. 2017. Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA) 2017. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway. Xiv:269. [en anglais seulement]

- Chin, K.S., Lento, J., Culp, J.M., Lacelle, D. et Kokelj, S.V. 2016. Permafrost thaw and intense thermokarst activity decreases abundance of stream benthic macroinvertebrates. Global Change Biology. Disponible sur : https://doi.org/10.1111/gcb.13225. [en anglais seulement]

- Myers-Smith, I.H., Grabowski, M.M., Thomas, H.J.D., Angers-Blondin, S., Daskalova, G.N., Bjorkman, A.D., Cunliffe, A.M., Assmann, J.J., Boyle, J., McLeod, E., McLeod, S., Joe, R., Lennie, P., Arey, D., Gordon, R. et Eckert, C. 2019. Eighteen years of ecological monitoring reveals multiple lines of evidence for tundra vegetation change. Ecological Monographs, 89(2):e01351.10.1002/ecm.1351. [en anglais seulement]

- Myers-Smith, I.H., et coll. 2011. Environ. Res. Lett., 6(04):15. [en anglais seulement]

- Gauthier, G., Berteaux, D. Bety, J., Tarroux, A., Therrien, J.F., MacKinnon, L., Legagneux, P. et Cadieux, M.C. 2010. The tundra food web of Bylot Island in a changing climate and the role of exchanges between ecosystems. Ecoscience,18(3):233-235. [en anglais seulement]

- Holmes, R.M. et coll. 2018. River Discharge (in Arctic Report Card 2018). Disponible sur : https://www.arctic.noaa.gov/Report-Card. [en anglais seulement]

- Dery et coll., 2016. Recent trends and variability in river discharge across northern Canada. Hydrol. Earth Syst. Sci., 20:4801-4818. [en anglais seulement]

- Steiner, N. et coll. 2015. Observed trends and climate projections affecting marine ecosystems in the Canadian Arctic, Environ. Rev., 23:191-239. http://dx.doi.org/10.1139/er-2014-0066. [en anglais seulement]

- Steiner, N.S., et coll. 2019. Impacts of the Changing OceanSea Ice System on the Key Forage Fish Arctic Cod (Boreogadus Saida) and Subsistence Fisheries in the Western Canadian Arctic—Evaluating Linked Climate, Ecosystem and Economic (CEE) Models, Front. Mar. Sci. Disponible sur : https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00179. [en anglais seulement]

- Najafi, M., Zwiers, F. et Gillett, N. 2015. Attribution of Arctic temperature change to greenhouse-gas and aerosol influences. Nature Clim Change, 5:246-249. Disponible sur : https://doi.org/10.1038/nclimate2524. [en anglais seulement]

- Stroeve, J.C., Markus, T., Boisvert, L., Miller, J. et Barrett, A. 2014. Changes in Arctic melt season and implications for sea ice loss, Geophys. Res. Lett., 41:1216-1225. doi:10.1002/2013GL058951. [en anglais seulement]

- Segal, R., Scharien, R.K., Duerden, F. et Tam, C.L. 2020a. “The best of both worlds” – Connecting remote sensing and Arctic communities for safe sea ice travel, Arctic. 73(4):461-484. doi: 10.14430/arctic71896. [en anglais seulement]

- Melling, H., Haas, C. et Brossier, E. 2015. Invisible polynyas: Modulation of fast ice thickness by ocean heat flux on the Canadian polar shelf, J. Geophys. Res. Oceans, 120 :777-795. doi:10.1002/2014JC010404. [en anglais seulement]

- Schuur, E.A.G., McGuire, A.D., Schädel, C., Grosse, G., Harden, J.W., Hayes, D.J., et coll. 2015. Climate change and the permafrost carbon feedback. Nature, 520(7546):171-179. https://doi.org/10.1038/nature14338. [en anglais seulement]

- Wieder, W.R., Sulman, B.N., Hartman, M.D., Koven, C.D. et Bradford, M.A. 2019. Arctic soil governs whether climate change drives global losses or gains in soil carbon. Geophysical Research Letters. 46, 486-495. Disponible sur : https://doi.org/10.1029/2019GL085543. [en anglais seulement]

- Holliday, N.P., Bersch, M., Berx, B., Chafik, L., Cunningham, S., Florindo-López, C., Hátún, H., et coll., 2020. Ocean circulation causes the largest freshening event for 120 years in eastern subpolar North Atlantic. Disponible sur : https://doi.org/10.1038/s41467-020-14474-y. [en anglais seulement]

- Murashkin, D., Spreen, G., Huntemann, M. et Dierking, W. 2018. Method for detection of leads from Sentinel-1 SAR images. Annals of Glaciology, 59(76pt2):124-136. doi:10.1017/aog.2018.6. [en anglais seulement]

- Segal, R., Scharien, R., Cafarella, S. et Tedstone, A. 2020b. Characterizing winter landfast sea-ice surface roughness in the Canadian Arctic Archipelago using Sentinel-1 synthetic aperture radar and the Multi-angle Imaging SpectroRadiometer. Annals of Glaciology, 61(83):284-298. doi:10.1017/aog.2020.48. [en anglais seulement]

- Fauchald, P., Park, T., Tommervik, H., Myeni, R. et Hausner, V.H. 2017. Arctic greening from warming promotes declines in caribou populations. Science Advances, 3: e1601365. [en anglais seulement]

- Frost, G.V., et coll. 2020.Tundra Greenness. NOAA Arctic Report Card 2020. Disponible sur : https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/27903. [en anglais seulement]

- Ju, J. et Masek, J.G. 2018. ABoVE: NDVI Trends across Alaska and Canada from Landsat, 1984-2012. ORNL DAAC, Oak Ridge, Tennessee, USA. Disponible sur : https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/1576. [en anglais seulement]

- Wilson, K.J., Arreak, A., Sikumiut Committee, Bell, T. et Ljubicic, G.J. 2021. The Mittimatalik Siku Asijjipallianinga (Sea Ice Climate Atlas): How Inuit Knowledge, Earth Observations, and Sea Ice Charts Can Fill IPCC Climate Knowledge Gaps. Front. Clim., 3:715105. doi:10.3389/fclim.2021.715105. [en anglais seulement]

- MacDonald, M., Arragutainaq, L. et Novalinga, Z. 1997. Voices From the Bay: Traditional Ecological Knowledge of Inuit and Cree in the Hudson Bay Bioregion, Canadian Arctic Resources Committee, and the Environmental Committee of Municipality of Sanikiluaq, p. 100. Disponible sur : https://arcticeider.com/product/voices-from-the-bay-traditional-ecological-knowledge-of-inuit-and-cree-in-the-hudson-bay-bioregion/. [en anglais seulement]

- Thorpe, N., Hakongak, N., Eyegetok, S. and the Kitikmeot Elders. 2011. Thunder on the Tundra: Inuit Qaujimajatuqangit of the Bathurst Caribou, Vancouver, Tuktu and Nogak Project, p. 208. [en anglais seulement]

- Krupnik, I. et J. Dyanna (eds.). 2002. The Earth is Faster Now: Indigenous Observations of Arctic Environmental Change. Fairbanks, Alaska: Arctic Research Consortium of the United States. pp. 384. ISBN 0-9720449-0-6. [en anglais seulement]

- Johnson, N., Alessa, L., Behe, C., Danielsen, F., Gearheard, S., Gofman-Wallingford, V., Kliskey, A., Krümmel, E.M., Lynch, A., Mustonen, T., Pulsifer, P. et Svoboda, M. 2020. The Contributions of Community-Based Monitoring and Traditional Knowledge to Arctic Observing Networks: Reflections on the State of the Field. 2015 ARCTIC, Vol. 68, Suppl. 1. Disponible sur : http://dx.doi.org/10.14430/arctic4447. [en anglais seulement]

- Wong C., Ballegooyen, K., Ignace, L., Johnson, M.J.(G.) et Swanson, H. 2020. Towards reconciliation: 10 Calls to Action to natural scientists working in Canada. FACETS 2020, 5: 769-783. doi:10.1139/facets-2020-0005. [en anglais seulement]

- Pedersen, C., et coll. 2020. ScIQ: An invitation and recommendations to combine science and Inuit Qaujimajatuqangit for meaningful engagement of Inuit communities in research, Arctic Science 2020 ,6: 326-339. http://dx.doi.org/10.1139/as-2020-0015. [en anglais seulement]

Détails de la page

- Date de modification :