La Campagne Menée par la Russie de 1994 à 1996 en Tchétchénie : Façonnage Inadéquat de l’Espace de Bataille

par Major Norman L. Cooling - Le 15 Février 2022

temps de lecture : 53 min contenu de la Gazette du Corps des Marines

« La permission de traduire ce texte en français a été accordée par la Marine Corps Gazette. Texte reproduit avec l’autorisation de la Marine Corps Gazette. Les droits d’auteur demeurent la propriété de la Marine Corps Gazette. »

« ... les Russes auraient pu reprendre la ville. Il leur aurait alors fallu six mois pour ce faire et détruire la ville au complet à nouveau. Ils auraient même pu la prendre en l’espace d’un mois, mais en agissant de la sorte, ils auraient perdu de dix à quinze mille hommes. »

— Shamil Basayev Chef de la guérilla tchétchène

Légende

Grozny

Vers la fin de 1994, le gouvernement Eltsine, irrité par le fait qu’il n’arrivait pas à réprimer le mouvement pour l’indépendance de la Tchétchénie par le biais d’efforts politiques déployés secrètement, mobilisa des forces militaires afin de restaurer l’autorité de la Fédération de Russie dans l’ensemble de la région. Au départ, les Russes estimaient que cette mesure serait un peu plus qu’une simple démonstration dans la capitale de Grozny, et qu’elle allait rapidement conduire à la capitulation du gouvernement « rebelle ». Cette « démonstration de force » évolua rapidement et finit par être seulement la première phase d’une série d’opérations déployées par les forces interarmées (terre et air) visant à éliminer le mouvement séparatiste tchétchène. Elle devint ainsi une campagne militaire de grande envergure qui se solda ultimement par un échec. Les commandants russes auraient pu éviter cet échec s’ils avaient pris le temps de « façonner » correctement l’espace de bataille dans leur théâtre d’opérations. Au lieu de cela, ils ont préféré croire dur comme fer à de fausses assertions issues du niveau stratégique et ont par la suite déployé un effort de renseignement orienté vers le théâtre qui s’est avéré inadéquat. Cette négligence à l’égard des besoins en renseignement a eu pour effet de nuire à toutes les autres fonctions de combat au niveau opérationnel. En revanche, les rebelles tchétchènes ont tiré grandement profit de la connaissance qu’ils avaient de la région, de l’expérience acquise dans l’ancienne armée soviétique et d’une robuste stratégie d’opérations d’information visant à exploiter l’incompétence des Russes dans les domaines du combat urbain et de l’exécution opérationnelle.

Survol historique et culturel

Les Tchétchènes ont un clair souvenir collectif de l’oppression russe dont ils ont été victimes par le passé et n’ont jamais accepté de bon cœur le règne des Russes. Ces souvenirs se perpétuent depuis longtemps et revêtent un caractère personnel : la plupart des Tchétchènes connaissent le nom de leurs ancêtres de la sixième à la septième génération qui les ont précédés. À partir du moment où la Tchétchénie a été annexée de force à l’empire russe au début du 19e siècle, le peuple a toujours cherché à tirer profit des moments de faiblesse des Russes afin de recouvrer leur autonomie. Lors de la Révolution bolchevique, les Tchétchènes apportèrent d’abord leur appui aux forces de Lénine avant de déclarer leur indépendance et d’instaurer un régime démocratique que l’Armée rouge aura mis trois ans à renverser. De la même façon, durant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux Tchétchènes appuyèrent la campagne anticommuniste d’Hitler et soutinrent l’effort militaire nazi dans le Caucase. Staline, alors trahi, les punit en mettant en œuvre un programme de déportation massive forcée, dans le cadre duquel il déporta pratiquement tout le peuple tchétchène pour l’exiler en l’Asie centrale en 1944. C’est seulement 13 ans après cet évènement et après la mort de Staline que Nikita Khrouchtchev donna enfin la permission aux Tchétchènes de rentrer chez eux. Cette permission s’inscrivait alors dans les réformes des politiques sur les nationalités qui avaient été entreprises.

Pour les Russes comme pour les Occidentaux, il est difficile de comprendre la culture et la société tchétchènes. La société tchétchène n’est pas fondée sur la primauté du droit, mais plutôt sur un ancien code qui a cours entre les tribus, aussi connues sous le nom de tieps. Ce code est un système dictant des adats, c’est-à-dire des coutumes non écrites basées sur l’honneur et sur la loi du talion, advenant le cas où il y a déshonneur. Les tieps (on en compte plus de 150 en Tchétchénie) correspondent à un lien familial élargi qui rattache ses membres à la terre de leurs ancêtres. Le tiep accorde une grande importance au respect des aînés en raison de leur sagesse et à la reconnaissance des jeunes pour leur bravoure et leurs prouesses au combat. Au-delà de cette différence sociale, il existe une distinction encore plus importante entre les Tchétchènes des montagnes et les Tchétchènes des plaines. Le peuple des montagnes a tendance à chercher des solutions violentes pour remédier aux problèmes, tandis que celui des plaines est porté à chercher les compromis, à l’instar de leurs proches cousins, les Ingouches. Bien que les Tchétchènes soient musulmans, la plupart ne sont pas des extrémistes fondamentalistes. L’islam n’a été introduit dans la culture tchétchène que lors du siècle dernier. Le tiep et les adats sont des concepts nettement plus ancrés dans leur mosaïque culturelle que la religion. Au lieu d’exploiter les vulnérabilités éventuelles attribuables à la diversité des tieps, les Russes ont toujours ignoré ce phénomène culturel et ont plutôt choisi de prendre des mesures qui ont eu pour effet de rassembler les tieps qui ont fait de l’armée russe leur ennemi commun.

Légende

La République de Tchétchénie

Positionnement stratégique

Alors qu’Eltsine et Gorbatchev manœuvraient pour avoir le contrôle politique d’après guerre froide, les Tchétchènes, animés d’une conviction nationaliste, virent de nouveau une occasion d’obtenir leur indépendance. Seulement deux jours après le coup d’État réalisé en août 1991 en Union soviétique, un parlement intérimaire tchétchène invita le général Djokhar Doudaïev des Forces aériennes soviétiques à devenir le nouveau président de la « République ». Après avoir été élu au suffrage populaire, Doudaïev déclara officiellement l’indépendance de la Tchétchénie. Cette déclaration d’indépendance avait tellement pris Moscou par surprise qu’elle ne réussit pas à asseoir de nouveau l’autorité russe dans l’immédiat sur le territoire.

Doudaïev organisa précipitamment une force militaire professionnelle de petite taille, profitant du fait que la plupart des Tchétchènes avaient servi dans les forces armées soviétiques. Il fournit à la force militaire des armes modernes qu’il avait volées dans les dépôts d’approvisionnement et de matériel de guerre russes non protégés et d’autres qu’il s’était procurés auprès de marchands d’armes sur le marché noir. Toutefois, Doudaïev se trouvait à être davantage une victime qu’un bénéficiaire du marché noir. Il s’évertuait à empêcher le marché noir de saisir les actifs industriels de la Tchétchénie afin d’être en mesure de défendre la souveraineté de la nouvelle république et d’offrir une qualité de vie acceptable à ses citoyens. Il n’arrivait malheureusement pas à le faire et était en train de perdre rapidement l’appui du public quand les Russes décidèrent d’intervenir. Paradoxalement, l’invasion russe a probablement sauvé le gouvernement Doudaïev d’une débandade interne.

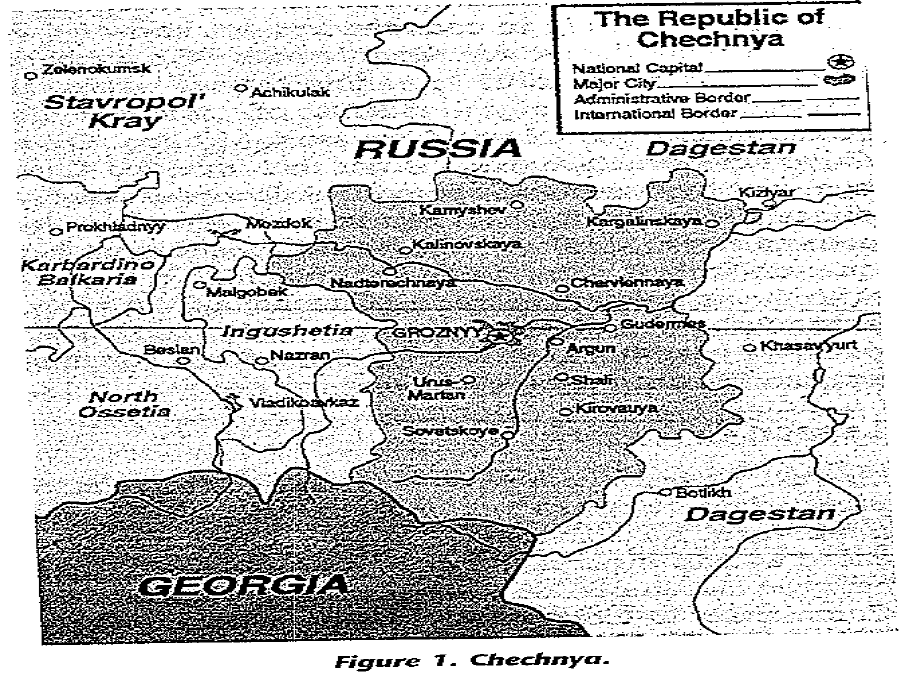

Pour Moscou, la Tchétchénie revêt un intérêt géostratégique, autant pour des raisons de sécurité que pour des raisons d’économie. (voir la figure 1.) La paranoïa des invasions étrangères qu’entretenait avec raison la Russie depuis toujours et son désir de s’entourer d’« États tampons » témoignaient de son désir de subordonner le Caucase qui l’avait toujours tenaillée. De plus, en tant que province semi indépendante, la Tchétchénie s’était avérée être une brèche vulnérable de la frontière russe dont pouvaient profiter les États islamiques fondamentalistes. Moscou était également préoccupée par l’effet de contagion éventuel que l’indépendance tchétchène pourrait avoir sur les autres Russes d’ethnies diverses. Plus précisément, si la Tchétchénie avait le droit de s’affranchir, cela signifiait que d’autres républiques minoritaires pouvaient également faire des tentatives en ce sens. En outre, la subordination de la Tchétchénie à la Russie était essentielle si Moscou désirait garder la mainmise sur les lignes d’approvisionnement en pétrole en provenance de la mer Caspienne et de la mer Noire. La Tchétchénie elle-même était une source considérable de pétrole brut pour la Fédération. Enfin, comme la Tchétchénie avait tenté de se séparer, elle était devenue un terreau idéal pour le marché noir et avait ainsi affaibli une économie russe fragile qui peinait à mettre en œuvre des réformes basées sur le marché libre.

Par conséquent, Eltsine avait commencé à soutenir les groupes d’opposition tchétchènes dans le cadre d’un effort clandestin visant à faire tomber Doudaïev. Malheureusement, Eltsine avait l’habitude d’offrir son appui aux chefs des groupes d’opposition (il avait par ailleurs offert son appui à l’ancien chef du parti communiste de la région) qui étaient le moins susceptibles d’obtenir la faveur du public. Ils considéraient que les quelque Tchétchènes qui auraient pu avoir la capacité d’arracher le pouvoir à Doudaïev représentaient un trop grand danger. Le soutien qu’apporta la Russie à l’opposition, d’abord sur le plan financier en avril 1994, puis qui prit rapidement des proportions de plus en plus grandes pour se traduire par un approvisionnement en armement, conduisit à une tentative de coup d’État qui échoua à la fin du mois de novembre de cette année là. Lorsque la presse dévoila au grand jour que les chars et les équipages russes avaient directement appuyé la tentative, le gouvernement Eltsine se trouva dans une position extrêmement embarrassante.

Légende

Axes d’attaque russes.

Avec les élections présidentielles de juin 1996 approchant à grands pas et Eltsine qui était en retard dans les intentions de vote, les ministères russes rattachés au « pouvoir » l’exhortèrent à déployer directement les forces russes dans le but de résoudre rapidement le conflit. Suprêmement convaincu de l’efficacité des tactiques d’intimidation à l’ancienne, qui dataient de bien avant l’instauration de l’ancienne politique soviétique sur les nationalités, le ministre de la Défense russe, le Gén Pavel Grachev, se vanta qu’un seul régiment de parachutistes pouvait conquérir la Tchétchénie en l’espace de deux heures. Son optimisme était fondé sur le « renseignement » qu’il avait obtenu de la part de chefs de partis d’opposition tchétchènes, qui estimaient que l’appui du public dont jouissait Doudaïev s’évanouirait rapidement au lendemain d’un engagement militaire direct des Russes. La principale erreur commise par Grachev, une erreur qui dominera la planification opérationnelle des Russes, vient du fait qu’une évaluation basée exclusivement sur une seule appréciation du renseignement stratégique motivée par des raisons politiques et guidée par des intérêts personnels a été réalisée.

Évaluation du plan de campagne des Russes

Malgré les problèmes persistants qui existaient en Tchétchénie depuis longtemps, les forces armées russes avaient très peu de planification opérationnelle en vue d’une intervention dans la région. Faisant fi de cette omission, le Gén Grachev donna l’ordre aux forces militaires d’envahir la région dans deux semaines, ce qui laissait peu de temps. Plusieurs des meilleurs officiers militaires russes s’opposèrent catégoriquement à l’invasion. Ils disaient craindre que les décideurs politiques russes sous-estimaient la détermination des Tchétchènes, tout en surestiment l’état actuel et la qualité de leurs propres forces sous-financées depuis de longues années.

En raison des plaintes qu’on entendait au sein de l’établissement militaire, le Gén Grachev prit la décision d’endosser le commandement opérationnel du théâtre. Il considérait que les objectifs stratégiques de la Russie devaient consister à préserver son intégrité territoriale et à ramener l’ordre constitutionnel en Tchétchénie. Ces objectifs obligeaient la Russie à réprimer les revendications indépendantistes des Tchéchènes et à imposer un contrôle politique, économique et militaire (du moins, temporairement) à la région. Des assertions erronées reposant sur l’évaluation du renseignement stratégique ont amené le Gén Grachev et son état-major à déterminer, à tort, que le leadership rebelle était le centre de gravité stratégique des Tchétchènes, c’est-à-dire la source principale de leur force et de leur puissance. En fait, le nationalisme ethnique, qui était le véritable centre de gravité, était un concept bien plus profondément ancré que le leadership rebelle en soi. En outre, les Russes considéraient que la sécurité personnelle de Doudaïev constituait une faiblesse importante au niveau opérationnel. Ils croyaient qu’en délogeant Doudaïev du pouvoir, tâche qu’ils jugeaient somme toute assez facile, ils pourraient réprimer immédiatement le mouvement séparatiste tchétchène. En suivant ce raisonnement et en le poussant encore plus loin, ils en vinrent à la conclusion que Grozny, le siège du gouvernement de Doudaïev et la principale plaque tournante du transport et de l’industrie dans la région, constituait un point décisif. C’est ainsi que Grozny devint le premier objectif opérationnel.

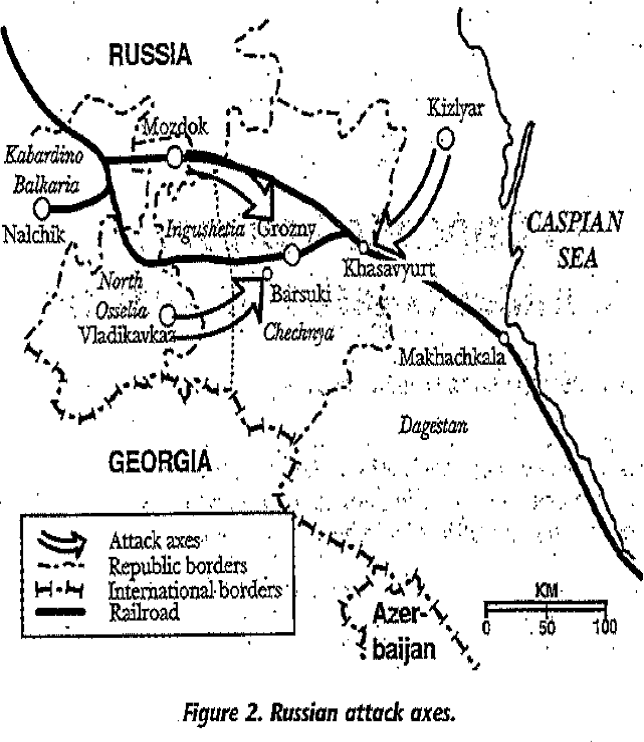

Le plan de campagne original prévoyait la réalisation d’une seule opération divisée en quatre phases. La phase I constituait une période d’organisation qui devait s’étaler du 28 novembre au 6 décembre 1994, durant laquelle il était prévu que Grachev dirige la création de quatre forces opérationnelles composées de forces issues du ministère de la Défense et du ministère des Affaires internes. Pendant la phase II, qui devait se dérouler du 7 au 9 décembre, ces forces opérationnelles devaient converger le long des trois axes suivants : depuis Vladikavkaz à l’ouest, depuis Mozdok au nord-ouest et depuis Kizliar à l’est. (voir la figure 2.) Ces forces opérationnelles devaient d’abord faire, en se trouvant à une bonne distance, une manœuvre d’encerclement pour entourer la province, puis se déplacer pour finalement encercler Grozny. En même temps, les forces aériennes russes devaient détruire les nouvelles forces aériennes de Doudaïev et isoler la zone d’opérations afin d’empêcher le transport par voie aérienne d’autres mercenaires, armes et munitions dans la province des rebelles. Les Russes savaient que les conditions météorologiques rigoureuses de décembre gêneraient l’appui aérien rapproché, mais considéraient qu’un tel appui ne serait probablement même pas nécessaire.

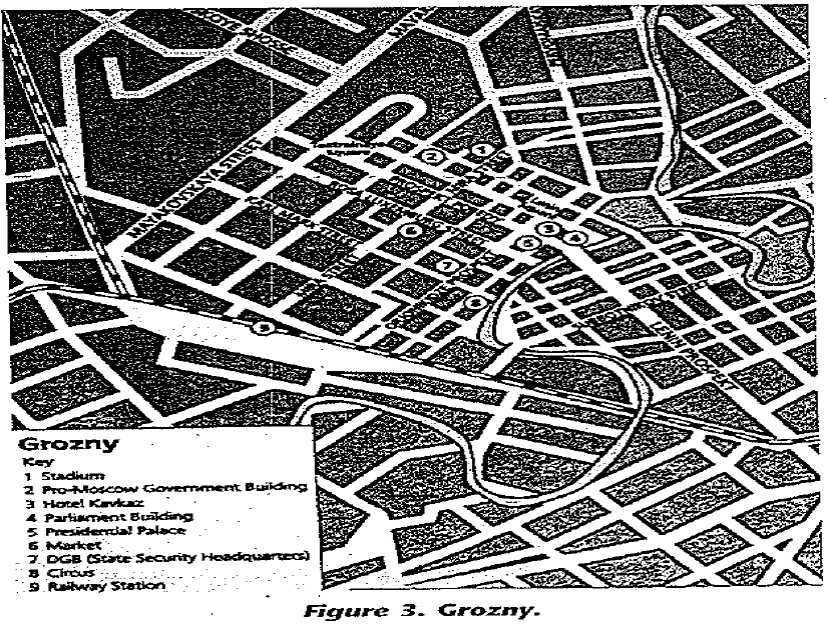

Lors de la phase III qui devait se dérouler du 10 au 13 décembre, les unités du Service de contre ingérence fédéral devaient effectuer une jonction avec les forces du ministère de la Défense et du ministère des Affaires internes au niveau d’une ligne de démarcation se trouvant le long de la rivière Sounja et continuer à déployer des efforts pour atteindre les objectifs principaux au sein de Grozny. Parmi ces objectifs, citons le Palais présidentiel et différents édifices du gouvernement et de radiodiffusion publique (voir la figure 3.). Enfin, lors de la phase IV, les forces opérationnelles devaient disposer de cinq à dix jours pour stabiliser la situation avant que les forces opérationnelles du ministère des Affaires internes composées de troupes postées à l’intérieur du pays (troupes étant distinctes des forces opérationnelles qui devaient se déplacer le long des axes) ne viennent assurer le maintien de la paix et de l’ordre dans la ville. Étant donné que les Russes s’attendaient à rencontrer peu de résistance active, voire pas du tout, ils n’ont pas cru qu’il serait nécessaire de « s’emparer » de la ville. Ils n’avaient pas non plus préparé de plans pour des opérations subséquentes qui auraient pu être conduites à l’extérieur de Grozny. En fait, ils considéraient cette opération comme une copie de celles qui avaient été conduites à Prague, en 1968, et à Moscou, en 1991, où la simple présence des chars avait eu pour effet d’intimider l’adversaire d’une façon telle qu’il avait été contraint de capituler.

Évaluation du plan de campagne des Tchétchènes

C’est typique des tactiques datant de plusieurs siècles employées par le peuple des montagnes... une frappe, puis un retrait, et on recommence... On épuisait ainsi l’ennemi jusqu’à ce qu’il meure de peur et d’effroi.

Il existe un débat sur la question à savoir si les Tchétchènes avaient élaboré, ou non, un plan de campagne officiel lors du déclenchement des hostilités avec les Russes. Il serait difficile de croire qu’ils n’auraient même pas eu au moins un plan de défense général compte tenu des antécédents en matière de leadership militaire de Doudaïev et de son chef d’état-major, Aslan Maskhadov. Les Tchétchènes réalisèrent que le centre de gravité opérationnel des Russes s’avérait être les forces militaires de ces derniers. Le gouvernement tchéchène, dont de nombreux membres étaient également d’anciens soldats soviétiques, savait que le financement, l’instruction et l’organisation de cette armée russe de conscrits laissaient à désirer depuis la fin de la guerre froide et qu’elle peinait à se restructurer. Ils virent là l’occasion de miner la supériorité doctrinale et technologique des Russes en forçant ces derniers à livrer le combat à l’intérieur de la « jungle urbaine ». Ainsi, les forces classiques se verraient obligées de composer à la fois la guérilla et la masse du peuple non combattant.

Pour les Tchétchènes, il était évident que le manque d’expérience et de spécialisation en milieu urbain de l’armée russe, en plus du fait que son organisation et son instruction laissaient à désirer depuis peu, constituaient des faiblesses importantes. Alors qu’ils venaient de réaliser qu’ils ne pourraient pas défaire totalement l’armée russe, ils se rendirent compte qu’ils n’auraient pas à le faire. Il leur suffisait de faire en sorte que les citoyens russes décident de ne plus consentir au recours à la force militaire en discréditant le gouvernement Eltsine et en leur présentant la guerre comme étant un moyen trop coûteux. Ainsi, lors de la campagne tchétchène, on chercha principalement à défaire de façon asymétrique l’armée russe, dont les technologies étaient beaucoup plus évoluées, en employant des tactiques de guérilla urbaine.

Légende

Grozny

Le système de défense planifié des Tchétchènes tirait sa force de l’armée tchétchène. Malgré sa petite taille, cette dernière était bien organisée. Pratiquement tous les hommes tchétchènes de la région en âge d’aller au combat, qui formaient des milices plus ou moins organisées au sein de leurs tieps, contribuaient à renforcer la défense. Les chefs des tieps pouvaient ainsi faire appel à la discipline à laquelle se pliaient naturellement leurs cellules sociales. Les milices « défilaient au son des canons » depuis leur village dès le déclenchement de l’invasion russe. La défense, au sein de laquelle s’opéraient des changements, constituait une défense mobile définie par trois cercles concentriques. Le Palais présidentiel se trouvait au centre de Grozny et des positions de défense. Les Tchétchènes s’organisaient de façon à ce que de petites équipes se trouvent derrière les forces russes dans le but de les gêner dans leur progression au sein de l’étalement urbain de la ville d’une superficie de 100 miles carrés (259 kilomètres carrés). L’armée russe prévoyait livrer le combat en adoptant un style classique et linéaire, mais la défense tchétchène l’a contrainte à prendre part à une bataille non linéaire et non contiguë. Les rebelles employèrent également des tactiques « de proximité » afin de rendre nulle l’efficacité des systèmes d’armes à tir indirect. En outre, ils tirèrent profit de la présence des 490 000 non-combattants dans la ville, dont la plupart étaient d’origine russe, puisque la plupart des Tchétchènes d’origine ethnique avaient déjà quitté la ville pour rester auprès de leurs parents à la campagne. Si les Russes devaient contraindre les Tchétchènes à abandonner la ville, ces derniers avaient prévu se déplacer vers de plus petites villes de la Tchétchénie avant d’employer des tactiques de guérilla rurale traditionnelles d’un bout à l’autre de la campagne. Finalement, les Tchétchènes ont canalisé leurs efforts de façon à « remporter la guerre de l’information ». Ils ne ménagèrent pas leurs efforts pour tenter d’influencer l’opinion internationale et d’ôter à la Russie l’envie de se battre.

Exécution de la campagne

Le plan des Russes échoua à compter du moment où leurs forces franchirent la ligne de départ le 11 décembre. Le jour suivant, la population locale du Caucase, qui exprimait de la compassion devant la situation difficile que vivaient les Tchétchènes, organisa des manifestations de masse qui eurent pour effet de bloquer les forces opérationnelles qui avançaient le long des axes de Vladikavkaz et Kizliar. De la même façon, alors que la force opérationnelle septentrionale (Mozdok), dont le commandement était assuré par le Gén Anatoly Kvashnin, avait presque atteint Grozny le 13 décembre, elle tomba dans une embuscade. Par conséquent, il lui aura fallu une semaine complète de plus pour se rendre jusqu’aux abords de la ville, qu’elle atteignit le 20 décembre. Néanmoins, autour de la veille du jour de l’An, les forces aériennes russes avaient détruit les quelque aéronefs et pistes d’atterrissage des Tchétchènes et 38 000 soldats de l’armée encerclaient Grozny. Plus tôt ce matin-là, les Russes lancèrent un assaut sur la ville en déployant 6 000 troupes. L’objectif principal de la 131e Brigade de « Maïkop » consistait à s’emparer de la gare ferroviaire. Bien qu’il était prévu qu’une offensive concertée soit lancée par les trois forces opérationnelles dans le but d’atteindre cet objectif, ce sont seulement les forces de Kvashnin qui entrèrent dans la ville.

Les efforts du renseignement déployés par les Russes aux niveaux tactique et opérationnel n’indiquèrent pas que l’armée tchétchène se mobilisait rapidement le 11 décembre ni qu’elle comptait de plus en plus de membres grâce aux milices des tieps. Par conséquent, les 6 000 troupes russes se précipitèrent et firent face à environ 15 000 guérilleros urbains. Plutôt que d’afficher un ratio de combat de 6:1, ratio confirmé traditionnellement et associé aux attaques urbaines, ils prirent part à la bataille selon un ratio de 1:2,5. Les troupes russes avaient reçu l’ordre d’entrer dans la ville sans ouvrir le feu. Les ordres qu’ils avaient reçus étaient imprécis et on ne leur demanda pas d’atteindre des objectifs particuliers une fois qu’ils seraient parvenus à occuper les points sensibles. Les Tchétchènes attendirent jusqu’à ce que les colonnes blindées se trouvent au fin fond des confins de l’étalement urbain avant de tendre leur embuscade caractérisée par une pluie de raids éclair impliquant des tirs de grenades propulsées par fusée (RPG). En l’espace de 72 heures, la brigade de Maïkop avait subi un nombre de pertes correspondant à environ 80 pour 100, tandis que 20 de leurs 26 chars et 102 de leurs 120 véhicules blindés avaient été détruits. Le 81e Régiment de fusiliers motorisé fut également pris dans l’embuscade alors qu’il entrait dans la ville en provenance de l’aéroport septentrional. Les troupes russes, dont le moral était à son plus bas, ne pensaient plus que les rebelles allaient capituler rapidement. Au cours des 20 jours et nuits suivants, les Russes tirèrent près de 4 000 projectiles d’artillerie par heure dans la ville alors qu’ils peinaient à emporter leurs troupes restantes, à restructurer l’armée et à se remettre en selle pour lancer un assaut prémédité.

Le Gén Grachev mandata le Gén Lev Rokhlin pour assurer le commandement sur les lieux. Rokhlin se montra impitoyable alors qu’il livrait le combat de quartier en quartier pour défendre la ville. Les rebelles tchétchènes firent un usage très judicieux des tireurs d’élite et des grenades propulsées par fusée. Alors que le nombre de pertes subies par les Russes grimpait, les commandants opérationnels de ces derniers se souciaient de moins en moins des pertes civiles et des dommages matériels causés, ce qui a fait en sorte que les Russes se sont mis à dos la population. La « défense à découvert » des Tchétchènes fut brillamment orchestrée. Maskhadov assura le commandement de la résistance tchétchène depuis le Palais présidentiel situé au centre-ville. Il aura fallu aux Russes jusqu’au 20 janvier pour prendre le Palais, non sans difficultés. Le jour suivant, les forces opérationnelles de l’Ouest et du Nord parmi lesquelles se trouvait désormais une partie des forces opérationnelles de l’Est, se rencontrèrent finalement au centre de Grozny. Le 26 janvier, ces forces cédèrent officiellement le contrôle de la ville au ministère des Affaires internes, alors qu’on entrait dans la phase de l’opération consacrée au « maintien de la paix ». Toutefois, le nettoyage, qui représentait encore un mois de travail, devait être effectué avant que les forces russes ne puissent bloquer les voies de communication menant vers la ville. Elles déclarèrent que la ville était sûre le 26 février.

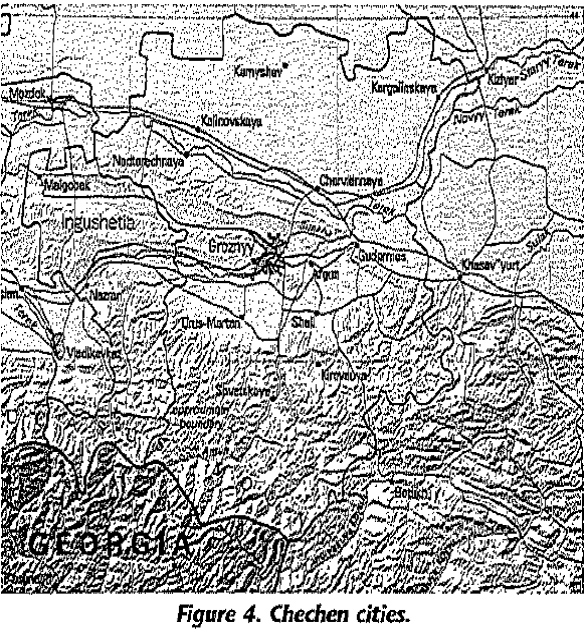

Les rebelles tchétchènes démontrèrent qu’une autre assertion des Russes était erronée lorsque Doudaïev et Maskhadov déplacèrent avec succès leurs postes de commandement « clandestinement » au lieu de capituler à la suite de la chute de Grozny. Le renseignement russe ne parvenait pas à trouver Doudaïev malgré le fait que des efforts concertés étaient déployés suivant l’opinion que Doudaïev représentait un élément extrêmement vulnérable. Les chefs séparatistes furent relogés dans différentes maisons tchétchènes situées dans de plus petites villes et à la campagne. Par la suite, ils ordonnèrent à leurs forces de préparer des opérations de guérilla urbaine semblables dans les villes d’Argoun, de Chali, de Goudermes, de Samashki et de Novogroznensky (voir la figure 4). Pendant ce temps, les dirigeants politiques firent pression sur les forces du ministère de la Défense pour qu’ils produisent des résultats dans l’immédiat. Peu enclines à prendre le risque qu’il y ait des victimes militaires, les forces russes se préoccupèrent très peu de la vie des civils et des dommages collatéraux causés, alors qu’ils réduisaient la population de chacune de ces villes les unes après les autres avant de s’en emparer. Souvent, alors que les Russes se déplaçaient pour encercler la ville, des petites équipes de combattants tchétchènes tendaient une embuscade à leurs colonnes. Une fois qu’ils parvenaient à encercler la ville, l’aviation et l’artillerie russes se mettaient à la bombarder jusqu’à ce que la riposte cesse. Les Russes entraient alors dans la ville au moment où les Tchétchènes repartaient en déploiement vers une autre ville où le cycle recommençait. Néanmoins, vers le mois de mai 1995, les forces russes avaient affermi leur contrôle au sein des plus importantes zones urbaines se trouvant dans la province.

Légende

Villes tchétchènes.

En guise de représailles, les rebelles commencèrent à lancer des attaques ciblant des objectifs en Russie. En juin 1995, ils lancèrent un raid sur la ville russe de Boudionnovsk, puis un autre sur Kizliar en janvier 1996. Ces deux raids impliquaient la prise d’un grand nombre d’otages et étaient associés à des interventions de sauvetage brutales et bâclées menées par les forces de sécurité spéciales russes. Les deux raids conduisirent également à des appels au cessez-le-feu qui permirent aux Tchétchènes de se réorganiser et de se réarmer plus rapidement. Ces raids tchétchènes montrèrent au peuple russe (qui était parfaitement informé grâce à sa nouvelle presse libre) que leur armée n’était pas en contrôle de la situation même si ses politiciens prétendaient le contraire. Les résultats obtenus rappelaient étrangement ce qui s’était passé en Amérique après l’offensive du Têt qui avait été menée en 1968. Alors que la population avait découvert que son gouvernement ne disait pas tout à fait la vérité à propos du nombre de civils et de soldats qui avaient perdu la vie, Doudaïev remporta une victoire importante sur le plan de la propagande tandis que le public n’appuyait désormais plus la campagne militaire d’Eltsine.

L’assertion russe voulant que l’élimination de Doudaïev permette de réprimer le mouvement rebelle s’est également révélée fausse. Plutôt que de cesser après que les Russes furent parvenus à tuer Doudaïev en interceptant sa transmission satellite du 24 avril 1996, le mouvement rebelle tchétchène prit de l’ampleur. La veille des élections présidentielles russes et en raison du fait que la population en avait assez de la situation en Tchétchénie, Eltsine négocia une entente temporaire dans la région et la présenta comme étant une victoire russe. Malheureusement, la paix ne dura pas longtemps puisque les Russes recommencèrent à lancer des assauts sur les villages presque aussitôt après la réélection triomphale d’Eltsine. En guise de représailles, les rebelles tchétchènes s’infiltrèrent dans la ville de Grozny le long des trois axes et lancèrent un assaut à l’aube du 6 août 1996. Les Tchétchènes avaient procédé à une reconnaissance détaillée des garnisons russes et des postes lors de la trêve. Ils se servirent des renseignements recueillis alors qu’ils assiégeaient toutes les positions russes (regroupant 12 000 soldats russes) et parvinrent à prendre la ville en un seul jour. Les Russes tentèrent plusieurs fois de faire une percée vers le centre de la ville, mais leurs tentatives se soldèrent par des échecs et entraînèrent de lourdes pertes.

La reprise de Grozny par les Tchétchènes conduisit à un règlement entre les belligérants à Khassaviourt, dans la province du Daghestan. Ce règlement permit de conférer un caractère légitime au gouvernement tchétchène rebelle, donna lieu à un cessez-le-feu dans le but de faciliter les négociations portant sur le statut de la Tchétchénie à long terme, fit en sorte que les Russes cessèrent d’appuyer les partis de l’opposition et permit entre-temps d’apporter un soutien financier à une administration conjointe au sein de laquelle les forces russes et tchétchènes collaboraient de près. L’accord de Khassaviourt suscita de vives protestations dans l’ensemble de la Russie lorsque les Russes se rendirent compte que leur gouvernement avait sacrifié des vies et gaspillé du matériel pour aucune raison. Selon des sources russes, l’armée russe avait perdu près de 18 pour 100 de l’ensemble de sa force constituée de véhicules blindés lors de la campagne. Environ 6 000 soldats russes avaient été tués, et au mois d’avril 1997, 1 231 hommes étaient toujours portés disparus. Entre 2 000 et 3 000 rebelles tchétchènes avaient péri et 1 300 étaient portés disparus. Pire encore, on estimait que 80 000 civils avaient été tués et que 240 000 autres avaient été blessés pendant le mois de septembre 1996.

Évaluation au niveau opérationnel

La campagne russe en Tchétchénie fut un échec opérationnel. L’armée russe faisait preuve à la fois de brutalité et d’incompétence lorsqu’il s’agissait de mener des opérations en zone urbaine. La performance de l’armée faisait en sorte qu’il était beaucoup plus difficile pour le Kremlin de faire cesser les hostilités régionales dans le Caucase septentrional pour instaurer une paix basée sur la force et sur les pouvoirs centralisés de Moscou. Au niveau opérationnel, le Gén Grachev n’avait pas préparé adéquatement le théâtre avant de déployer les forces au niveau tactique. Grachev ne parvint pas à isoler la zone d’opérations et à déterminer les conditions nécessaires au succès tactique. Son excès de confiance envers la capacité militaire russe, associé à sa faible estime des capacités tchétchènes, l’a poussé à se fier beaucoup trop à une appréciation du renseignement stratégique qui présentait des failles. Étant donné sa position, Grachev entreprit ainsi une campagne sans avoir recueilli suffisamment de données du renseignement au niveau opérationnel. Ce manque eut des répercussions négatives sur tous les autres domaines fonctionnels de l’art opérationnel.

Commandement et contrôle

Étant donné qu’aucune unité de commandement n’existait entre le ministère de la Défense, le ministère des Affaires internes et les forces du service de contre ingérence fédéral, les efforts déployés brillaient par une absence d’uniformité. Une profonde méfiance et la médisance politique caractérisaient les relations entre les commandants opérationnels, à la fois au sein des services gouvernementaux russes participant à la campagne, y compris les forces du ministère de la Défense, et entre ces derniers. Le gouvernement Eltsine ne s’appliqua pas à mettre en place un quartier général interarmées ou interinstitutions afin de coordonner leurs efforts et de faciliter le partage de l’information. En outre, les informations connues au sujet de l’ennemi et de l’espace de bataille ne furent pas partagées entre les différents organismes gouvernementaux.

Au sein du ministère de la Défense, la plupart des dirigeants avaient un avis différent quant à la façon dont la campagne devait être menée. Plusieurs estimaient que l’invasion de la Tchétchénie était anticonstitutionnelle et n’apportèrent jamais inconditionnellement leur appui au profit de l’effort. Ces opinions ont probablement contribué grandement à ce que les Gén Petruk et Stakov ne parviennent pas à apporter leur appui au mouvement de Kvashnin à Grozny le premier jour. Bien que Grachev assumait les fonctions de commandant du théâtre d’opérations, il demeura à Moscou et ne mit jamais en place une unité de commandement dans le théâtre. Le résultat a ainsi été le suivant :

Les unités de la force terrestre éprouvaient une méfiance à l’égard des troupes postées à l’intérieur du pays, les forces aériennes n’avaient cure d’apporter leur appui à ceux qui livraient le combat sur le terrain et des conflits ouverts opposaient les soldats volontaires et conscrits.

Le commandement militaire russe était également caractérisé par un manque de continuité, puisque le haut commandement avait subi au moins huit changements importants entre décembre 1995 et août 1996 seulement. Souvent, un trop grand nombre de hauts dirigeants exerçaient des fonctions opérationnelles. Certaines sources indiquent que jusqu’à 100 officiers généraux pouvaient se trouver dans le théâtre en même temps. Une piètre unité de commande, associée à des systèmes de communications inefficaces en milieu urbain, contribua considérablement au conflit fratricide des Russes. Les forces du ministère de la Défense eurent beaucoup de mal à se servir des aéronefs en guise de relais de communications pour l’observation directe surtout en raison du plafond bas, caractéristique des conditions météorologiques hivernales. Après que les unités tactiques furent entrées dans la zone urbaine encombrée de gratte ciel, les commandants tactiques supérieurs perdirent le fil de la situation simplement parce qu’ils ne pouvaient pas communiquer. La nature non linéaire de la bataille et le terrain urbain empêchèrent l’armée russe de livrer une seule bataille à l’issue définitive. Au lieu de cela, les batailles à Grozny et dans les zones urbaines situées en périphérie se caractérisèrent plutôt par des petits échanges de coups intenses et non coordonnés.

En revanche, le système de commandement et de contrôle tchétchène s’est révélé fort efficace. Il semble que Maskhadov ait exercé uniquement un commandement au niveau opérationnel tchétchène, tandis que Doudaïev s’était surtout concentré sur la prise de décisions stratégiques. Réagissant sensiblement de la même façon que lors des précédentes attaques des Russes, d’autres chefs tchétchènes influents déployèrent volontairement des efforts allant dans le même sens que l’orientation de Maskhadov. Ils agirent ainsi malgré le fait que ces chefs représentaient tous différents tieps dont les points de vue différaient considérablement. Conscients de la probabilité que les Russes écoutent secrètement les transmissions radio, les Tchétchènes s’en remirent exclusivement à des messagers. Étant donné que la présence de lignes intérieures dans la ville constituait un avantage pour les Tchétchènes, ils purent se permettre ce luxe.

Renseignement

Les Tchétchènes prouvèrent à maintes reprises que les assertions stratégiques des Russes étaient fausses et que les informations que ces derniers avaient au sujet de l’espace de bataille et de leur adversaire étaient erronées. La raison de cet échec est évidente. Le Gén Grachev, qui exerçait le rôle de commandant opérationnel supérieur, n’a pas pris le temps de remettre en cause l’assertion stratégique voulant que les Tchétchènes n’opposent pas une forte résistance pour éliminer Doudaïev. S’il avait pris le temps de s’informer un tant soit peu sur la culture tchétchène, il aurait appris que le peuple était susceptible de se défendre. Le fait que le Gén Grachev était également un ministre influent et donc un membre de l’« autorité nationale de commandement » russe aggrava les choses. En résumé, le Gén Grachev et plusieurs de ses commandants du théâtre d’opérations ne parvinrent pas à orienter correctement les efforts de leur système du renseignement. Ce système ne permit donc pas aux forces russes d’obtenir les informations dont ils avaient besoin pour triompher. L’état major du Gén Grachev s’appuya sur son appréciation stratégique pour procéder à la planification opérationnelle et la traduisit directement en actions tactiques sans même tenter de définir l’espace de bataille au niveau opérationnel. Dans les rares cas où un effort du renseignement limité sur le théâtre avait permis de découvrir que les Tchétchènes s’affairaient à des préparations, le Gén Grachev et les commandants russes qui ont suivi ne voulaient pas l’admettre.

Le Gén Grachev et ses commandants successeurs dans le théâtre d’opérations n’ont tout simplement pas posé les bonnes questions à leur état major. Ils exclurent complètement le recours à l’« analyse tactique graphique (ATG) ». S’ils avaient utilisé ce moyen, ils auraient probablement fait preuve de plus de respect envers les Tchétchènes alors qu’ils cherchaient à tirer profit des différences existant entre les tieps tchétchènes en menant une guerre de l’information de façon concertée. Comme ce ne fut pas le cas, ils ne parvinrent pas à définir les exigences en matière de renseignement au sujet de la force et de la disposition des forces dont elles jouissaient à Grozny et partout dans la province. Il semble que le Gén Grachev se soit limité presque exclusivement aux itinéraires de la force opérationnelle convergeant vers Grozny pour définir ses « besoins prioritaires en renseignement » au début. Les Russes ne parvinrent pas à se prévaloir de leurs ressources en matière de renseignement, ressources qui auraient dû être amplement adéquates, pour correctement cerner les capacités, intentions et dispositions de la menace. Connaître ce type d’informations revêt un caractère particulièrement essentiel lorsqu’il est question d’affronter un adversaire en régions urbaines. Alors que les forces russes étaient considérablement limitées par une décision peu réaliste qui avait été prise au niveau stratégique relativement au choix du moment où le mouvement vers Grozny (deux semaines) devait être effectué, on ne peut faire autrement que de considérer le fait qu’elles n’aient pas réussi à déployer un effort de renseignement opérationnel comme étant pratiquement une négligence criminelle.

Les Russes ont carrément sous exploité leurs nombreux moyens de collecte du renseignement. Dès le début, ils ont pratiquement fait fi de leur principale ressource en matière de collecte du renseignement en régions urbaines, c’est-à-dire leurs ressources du renseignement humain. Plutôt que de cultiver des relations et de se doter d’un réseau du renseignement humain utile avant et pendant le temps des hostilités, les Russes, en raison de leur arrogance, se sont mis à dos les populations de plusieurs villes et villages. Au début, la majorité de la population tchétchène semblait être disposée à prendre des arrangements avec le nouveau gouvernement russe quant à leur statut. Plusieurs citoyens avaient été déçus par Doudaïev et auraient probablement appuyé les efforts avisés de l’opposition. Au lieu d’entretenir ce désillusionnement, les Russes employèrent des tactiques, comme des bombardements en tapis et des attaques d’artillerie groupées, qui persuadèrent les Tchétchènes que l’armée russe constituait leur principal ennemi. Les Russes ont également fait une mauvaise utilisation de leur source potentielle du renseignement humain en négligeant d’établir des contacts avec des dizaines de milliers de Russes d’origine ethnique qui vivaient à Grozny. Au lieu de cela, les Russes, avec leurs tirs à l’aveuglette, se sont également mis à dos les « Russo-Tchétchènes » de la région. Le personnel du renseignement russe aurait pu tirer davantage parti de ces citoyens pour obtenir des informations sur les forces tchétchènes. Ils auraient également pu être poussés à renverser le gouvernement séparatiste, puisque déjà, le régime instauré par Doudaïev avait été particulièrement mal accueilli par eux avant l’invasion. Finalement, les Russes ont également fait un mauvais usage de leurs unités de reconnaissance sur le terrain (une autre ressource servant à recueillir des renseignements humains) tout au long de la campagne. Ils utilisèrent souvent les forces de Spetsnaz en guise de troupes d’assaut et de forces classiques au lieu de s’en servir pour recueillir des renseignements. C’est seulement après les interventions de sauvetage ratées menées à Boudionnovsk et Kizliar, et lorsqu’ils constatèrent que le nombre de pertes continuait de grimper, qu’ils décidèrent de revoir leur approche et demandèrent à ces forces de s’infiltrer dans des zones clés dans le but de découvrir les dispositions des Tchétchènes et leurs intentions.

Pour ce qui est du renseignement par imagerie, l’accès par satellite était considérablement limité parce que les Russes avaient désactivé leurs satellites bien avant la campagne afin d’économiser. Une sous-utilisation de la reconnaissance aérienne, lorsqu’il était possible d’en conduire une, était également faite, et ce, même lorsque les conditions météorologiques étaient favorables. Les commandants tactiques et opérationnels ont donc mené des batailles en utilisant des cartes et des photographies aériennes désuètes. Lorsque le service de cartographie de l’armée russe eut fini de préparer des cartes mises à jour basées sur des photographies aériennes, la campagne avait déjà échoué. Bien que c’est en Tchétchénie que les Russes utilisèrent des véhicules aériens sans pilote (UAV) pour la première fois, ils s’en servirent surtout au niveau tactique. Les forces aéroportées russes avaient recours plus souvent aux UAV puisqu’elles préféraient ne pas mettre en péril leurs unités de reconnaissance. Au niveau opérationnel, les UAV auraient pu servir à assurer le suivi des mouvements à l’intérieur et à l’extérieur des zones urbaines afin d’évaluer le degré d’isolement des différentes zones urbaines d’objectifs par rapport au soutien externe. En fait, en raison d’une recherche du renseignement aérien mal effectuée, il fut beaucoup plus difficile pour les Russes d’isoler Grozny et d’autres zones urbaines.

Même si les Tchétchènes se servaient souvent du réseau de téléphonie et du réseau cellulaire pour communiquer, il semble que les Russes aient commencé à déployer un effort de renseignement d’origine électromagnétique considérable pour intercepter ces communications bien après la première bataille qui avait eu lieu à Grozny. Bien que les Russes avaient déterminé que Doudaïev était un élément extrêmement vulnérable dès le début, leurs ressources employées à la recherche des renseignements ne parvinrent pas à savoir où il se trouvait pendant plusieurs mois. S’il est vrai que Doudaïev constituait réellement une faiblesse importante pour les Tchétchènes, il ne fait aucun doute qu’il n’en était plus une lorsque les Russes se mirent à écouter secrètement et activement les communications cellulaires entre les Tchétchènes et qu’ils parvinrent à l’éliminer. Pendant ce temps, les tirs agressifs des Russes avaient eu pour effet de rassembler les Tchétchènes de telle sorte qu’ils adhéraient maintenant à pratiquement toutes les intentions de n’importe quel leader orientées vers la défaite de l’armée russe.

Ce n’est pas évident de procéder à l’évaluation des étapes d’exploitation, de production et de diffusion de l’effort de renseignement de la Russie puisqu’une planification et une recherche mal effectuées signifiaient que très peu d’informations brutes pouvaient être exploitées, analysées et transformées en produits à base de renseignements utiles. Seulement certains des produits issus du niveau opérationnel, autant de nature descriptive qu’estimative, se présentaient sous une forme utilisable. En raison des grandes lacunes du renseignement par imagerie, les forces opérationnelles et tactiques russes utilisèrent des plans de villes dont l’échelle correspondait à 1:100 000, alors qu’il leur aurait fallu des cartes avec une échelle de 1:10 000 ou plus. En outre, aucun produit à base de renseignements ne présentait une analyse démographique de Grozny ou du théâtre d’opérations. Puisque la majorité de la population russe de Grozny vivait dans le centre de la ville où les combats les plus violents étaient livrés, le nombre de victimes parmi les non-combattants russes d’origine ethnique était élevé. Si elle avait pris le temps d’analyser la réalité démographique, l’armée russe aurait pu éviter cette situation.

L’armée disposait de peu de données du renseignement exploitables puisque les commandants opérationnels n’avaient pas l’impression que c’était nécessaire. Dans les rares cas où le Gén Grachev avait vraiment reçu des informations indiquant qu’il était possible que les Tchétchènes opposent une vive résistance, il ne fit que les ignorer. Ultérieurement, le Gén Rokhlin et les autres ne tinrent pas compte de la même façon des informations qui portaient sur les effets néfastes qu’avaient leurs actions sur les non-combattants. Les commandants tactiques et opérationnels russes indiquèrent que leurs problèmes étaient attribuables à de mauvaises décisions prises sur le plan stratégique, alors qu’ils ne prenaient même pas de mesures appropriées dans leurs propres zones de responsabilité.

Les Russes avaient aussi mal conduit leur effort de contre ingérence. Des agents tchétchènes, parmi lesquels se trouvaient des nationalistes ukrainiens qui avaient été recrutés, s’étaient fait passer par des employés de la Croix-Rouge et d’autres secouristes afin de s’infiltrer dans les positions russes et avaient ainsi recueilli des renseignements au sujet des potentiels et des emplacements des unités. Les Russes prirent des mesures de sécurité opérationnelle de manière négligente. En raison des effets qu’avait l’environnement urbain sur leurs communications radio FM (modulation de fréquence), ils communiquaient normalement en utilisant des réseaux non sécurisés. De nombreux soldats conscrits russes mal disciplinés vendirent intentionnellement des informations aux Tchétchènes.

À la différence du service de renseignement russe, Doudaïev et Maskhadov, du côté des Tchétchènes, semblent avoir déployé un effort de renseignement qui porta ses fruits. Contrairement au Gén Grachev, les leaders rebelles posèrent les bonnes questions en ce qui avait trait aux opérations et utilisèrent leurs ressources en matière de renseignement en conséquence. Puisqu’ils avaient compris que pour conserver l’indépendance de la Tchétchénie, ils devaient gagner la guerre de l’information, les leaders rebelles se dotèrent d’un système de renseignements qui leur permettrait d’atteindre cet objectif. Les Tchétchènes tirèrent le meilleur parti des ressources en matière de renseignement dont ils disposaient, c’est-à-dire les gens et les sources ouvertes. En outre, en plus de ces ressources, ils utilisèrent du matériel d’interception « standard ». Les Tchétchènes synchronisèrent les activités de leurs ressources de renseignement humain avec leurs efforts déployés dans le cadre de la guerre de l’information. Ils placèrent régulièrement l’armée russe devant un dilemme : devait-elle perdre des hommes ou devait-elle sacrifier la vie des civils parmi la population des villes et des villages de la Tchétchénie? Pendant que les Russes étaient en train de se mettre à dos les civils, les Tchétchènes, eux, gagnaient leur faveur. C’est ainsi que ces derniers déclenchèrent une propagande dans le cadre de leurs opérations d’information tout en s’affairant à la création d’un réseau de renseignements humains qui permettait de recueillir des renseignements au sujet des dispositions et des intentions des Russes. Le réseau de renseignements humains des Tchétchènes se développa bien au-delà des limites de leur territoire. Les gens bienveillants du Caucase fournissaient souvent des renseignements au sujet des mouvements des troupes russes, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur du théâtre d’opérations. De plus, certains pensent que Doudaïev avait accès à des sources au sein même du Kremlin.

Les Tchétchènes ont également recueilli avec succès des renseignements auprès de sources ouvertes tout en surveillant en permanence l’importance qu’accordaient les médias russes à leurs opérations. Alors que tout indiquait que la détermination populaire russe semblait être en train de s’affermir, ils frappèrent les forces russes et démontrèrent ainsi que les déclarations publiques faites par Eltsine étaient beaucoup trop optimistes, voire carrément mensongères. Que ce soit grâce à des renseignements recueillis auprès de sources ouvertes ou de sources humaines, ou grâce à des renseignements recueillis auprès de ces deux sources, les Tchétchènes détinrent les adresses et les numéros de téléphone des officiers militaires russes et se servirent de ces informations pour menacer leur famille, méthode qui s’inscrivait dans leur campagne d’opérations psychologiques.

Les étapes d’exploitation, de production et de diffusion du cycle du renseignement tchétchène furent assez efficaces étant donné que les informations obtenues se traduisirent par l’acquisition d’une connaissance utile et juste de l’espace de bataille en temps utile. Pour favoriser cette rapidité d’exécution, Doudaïev et Maskhadov semblent s’être appuyés sur un réseau de renseignements, au sein duquel il fallait passer par plusieurs étapes pour se rendre à eux depuis les « ressources de recherche ». Qui plus est, ils se servirent des renseignements pour orienter leurs futures actions, pour garder l’avantage et pour déconcerter les forces russes.

Bien qu’il ne fut pas remarquable, l’effort de contre ingérence des Tchétchènes s’est montré efficace pour deux raisons. D’abord, l’effort de recherche qu’avaient déployé les Russes était si pitoyable qu’il ne représentait qu’une toute petite menace. À titre d’exemple, les Tchétchènes utilisèrent des liaisons de télécommunications non sécurisées pendant presque toute la durée de la campagne et n’en ont que très peu subi les contrecoups. Ensuite, le mouvement séparatiste faisait confiance à très peu de personnes en dehors de la garde rapprochée de Doudaïev. Les renseignements relatifs aux opérations à venir n’étaient diffusés qu’aux personnes qui avaient vraiment besoin d’en prendre connaissance. En plus des efforts de contre-ingérence qu’ils avaient déployés, les Tchétchènes s’en remirent à de simples mesures de sécurité sur le plan opérationnel. Par exemple, le déplacement continuel de leurs postes de commandement à la suite de la perte de Grozny était l’une d’entre elles.

Manœuvre

Dès le début, le manque de renseignements chez les Russes mina considérablement leur capacité à orchestrer efficacement une manœuvre opérationnelle. Étant donné que le Gén Grachev avait supposé que les Tchétchènes n’opposeraient pas une vive résistance à Grozny, il déploya d’abord les forces blindées dans la ville sans toutefois envoyer une infanterie débarquée adéquate. À la suite de la première défaite des Russes, les commandants russes eurent du mal à se réorganiser pour résoudre un conflit urbain par la force. En raison de leur nature rigide et classique, la structure de forces des commandants russes et l’instruction qu’ils avaient reçue ont rendu cette tâche difficile et ont eu pour effet d’alourdir le bilan. De la même façon, les troupes du ministère des Affaires internes avaient reçu une instruction de piètre qualité, étaient mal organisées et mal outillées pour mener des opérations de combat urbain à grande échelle.

Mais ce qu’il importe de retenir avant tout, c’est que les Russes ne sont pas parvenus à isoler le théâtre d’opérations. Ainsi, les groupes de guérilleros se déplacèrent deux fois vers d’autres régions de la Russie pour mener des opérations terroristes qui avaient d’énormes implications stratégiques. En outre, le réapprovisionnement en matériel de guerre et en armement des rebelles à Grozny et aux abords de la ville se faisait de façon continuelle. Pas plus tard qu’au mois de mars 1996, le ministère de l’Intérieur russe se plaignait toujours du fait que les maigres efforts de reconnaissance et de renseignement déployés par l’armée russe avaient encore permis aux forces tchétchènes de s’infiltrer sans crier gare dans Grozny et d’ainsi compromettre ses efforts allant dans le sens du maintien de la paix.

Les Tchétchènes exécutèrent des manœuvres tactiques et opérationnelles qui cadraient avec la stratégie de guerre révolutionnaire maoïste. L’aspect déterminant de cette approche asymétrique était le fait qu’ils dépendaient grandement des zones urbaines pour rendre « les règles du jeu équitables ». Les Tchétchènes avaient compris que le recours à des positions défensives basées sur des centres de résistance en milieu urbain permettrait aux Russes de déployer leur puissance de feu. Ainsi, ils adoptèrent plutôt des positions de défense en zone mobile. Lorsqu’ils furent finalement contraints d’abandonner Grozny, ils prirent la fuite les uns après les autres pour se réfugier dans de plus petites villes, puis dans des villages. Ils étendirent ainsi la guerre à pratiquement chaque foyer tchétchène. Ils menèrent des raids qui furent très médiatisés et rentables. Étant donné qu’ils connaissaient bien la doctrine de l’Armée de terre de la Russie et la « façon dont les Russes faisaient la guerre », les chefs tchétchènes comptèrent sur Grachev et sur ses généraux pour qu’ils aient recours aux tirs dans une large mesure et qu’ils négligent la manœuvre.

Tirs

Les tirs des Russes, autant au niveau opérationnel qu’au niveau tactique, nuisaient manifestement à l’atteinte de leurs objectifs. Après la démonstration de force que les Russes avaient faite à Grozny et qui s’était retournée contre eux, ces derniers ne réagissaient alors plus de façon réfléchie devant la résistance tchétchène. Les forces russes se souciaient peu des pertes qu’ils infligeaient chez les non-combattants, en déclenchant des tirs meurtriers au hasard en direction de tous les résidents, sans égard à leur origine ethnique ni à leur allégeance. En utilisant une grande quantité d’explosifs et de munitions pour atteindre des objectifs tactiques dont l’importance était plutôt négligeable, les Russes sauvèrent la vie de soldats, mais se mirent également à dos la population tchétchène qui était en grande partie neutre et transformèrent ainsi plusieurs hommes appartenant à ce peuple en combattants actifs. La guerre de Tchétchénie, qui aurait dû représenter un effort limité, se transformait de plus en plus en une guerre totale alors que le nombre de pertes humaines grimpait. En raison surtout d’un manque de renseignements utiles, la désignation d’objectif était devenue un jeu de devinettes. À Grozny, les forces aériennes russes bombardèrent malencontreusement des secteurs résidentiels au lieu des centres de communication et du Palais présidentiel. Un manque de renseignements sur les objectifs tchétchènes, des conditions météorologiques défavorables et la nature encombrée de l’infrastructure urbaine ont tous contribué à empêcher les Russes d’avoir recours à des armes de précision. Dans les cas où les conditions et les renseignements détenus au sujet des objectifs permettaient l’utilisation d’armes de précision, les Russes décidèrent de garder ces ressources advenant le déclenchement d’une « véritable guerre ». Au lieu d’utiliser ces armes, ils effectuèrent dans une large mesure des bombardements de saturation en se servant de munitions à chute libre.

Les leaders russes ne tinrent pas vraiment compte des avantages que pouvait présenter le déclenchement de tirs opérationnels non meurtriers en milieu urbain. Les opérations d’information des Russes, qui auraient dû être associées aux premiers tirs qui auraient servi à définir le théâtre, furent mal planifiées et mal menées. Puisqu’elle ne disposait d’aucun groupe des affaires civiles, l’armée russe s’en remettra presque exclusivement aux forces du ministère de l’Intérieur lorsqu’elle entra à Grozny. L’armée et les forces du ministère de l’Intérieur ne s’étaient pas entraînées ensemble. De même, en raison du peu de temps dont ils disposaient pour se préparer en vue de l’assaut initial sur Grozny, les Russes ne cherchèrent pas à élaborer un plan de déception efficace. Alors que les Tchétchènes gagnaient la faveur des médias de masse (autant les médias russes qu’étrangers), l’armée russe, elle, méprisait les reporters. Sergueï Stepachine, le directeur du service de contre-ingérence russe, déclara la chose suivante :

Nous avons entrepris l’opération en Tchétchénie en n’ayant aucunement préparé l’opinion publique à cela... Je voudrais aussi aborder le fait que l’exclusion des journalistes qui travaillent parmi nos troupes constitue une aberration, puisque les journalistes étaient ses invités [de Doudaïev].

Bien que les Russes menèrent certaines opérations psychologiques préventives, principalement en faisant du brouillage intentionnel et en ayant recours à d’autres méthodes associées à la guerre électronique, elles furent inefficaces, en règle générale.

À l’inverse, encore une fois, les Tchétchènes firent une très bonne utilisation des tirs opérationnels. Ils déclenchèrent des tirs non meurtriers, dans le cadre de leurs opérations d’information et de leurs opérations psychologiques, pour amplifier et multiplier les effets de leurs tirs tactiques meurtriers. Les Tchétchènes menèrent des opérations de désinformation, d’intimidation, de provocation et de déception contre les Russes et leur propre peuple. Ils pratiquèrent massivement la désinformation afin de définir la couverture médiatique du conflit qui était faite à l’échelle internationale. À quelques reprises, ils parvinrent à combiner les info-attaques avec les attaques de guerre électronique. À titre d’exemple, les rebelles eurent souvent recours à des méthodes de brouillage intentionnel pour limiter l’influence que pouvaient avoir les médias de masse russes sur leur république, alors que Doudaïev brouillait les émissions de télévision russes avec ses messages qui parvenaient de plates-formes de télévision mobiles.

Afin d’intimider les Russes, les rebelles tirèrent sur les non-combattants, profanèrent les corps des soldats ennemis et menacèrent de commettre des actes de terrorisme nucléaire. Ils orchestrèrent des opérations qui furent très médiatisées, comme les raids de Boudionnovsk et de Kizliar, pour mettre les forces russes dans l’embarras et pour refroidir l’ardeur du peuple russe. Le Gén Kvashnin indiqua la chose suivante en ce qui avait trait à la façon dont ils menaient leurs opérations :

En envoyant des messages radio qui tourmentaient les officiers, puisqu’ils étaient adressés à leur nom, leur indiquaient où leur femme et leurs enfants se trouvaient et ce qui leur arriverait advenant une attaque

Les opérations psychologiques des Tchétchènes eurent pour effet de miner le moral des forces russes. Les militants tchétchènes incitèrent des non-combattants à s’opposer aux forces russes. Ils soudoyèrent, par exemple, des personnes pour qu’elles rallient des gens dans le but de tirer en direction des soldats russes depuis des bâtiments qui étaient principalement habités par des Russes d’origine ethnique. Ils trompèrent les Russes avec de faux messages radio, en portant des uniformes russes et en se faisant passer pour des non-combattants ou des employés de la Croix-Rouge. Selon certains rapports, ils auraient revêtu des uniformes russes et commis eux-mêmes des actes contre les civils afin de discréditer davantage l’armée russe. Les opérations d’information tchétchènes firent en sorte que le peuple russe et son armée cessèrent d’apporter massivement leur appui à la guerre.

Logistique

Étant donné que le manque de renseignements amena les Russes à penser que l’opération à Grozny serait rapide et déterminante, ils n’ont pas pensé à organiser une logistique adéquate dans le cas où un conflit urbain se prolongerait. Plus important encore, l’armée russe s’est montrée incapable d’assurer la logistique dans la section antérieure du théâtre. Même si le soutien logistique qu’ils apportèrent était vraisemblablement approprié à la conduite d’opérations classiques, les forces du ministère des Affaires internes ne pouvaient pas assurer un ravitaillement approprié vers la ville puisque leurs camions n’auraient pas pu résister au combat urbain. Les Russes avaient terriblement besoin d’un approvisionnement en matériel blindé et d’un véhicule d’évacuation. Les conditions hivernales eurent pour effet de rendre encore plus crucial le besoin en matériel et rendirent l’acheminement de ce dernier encore plus compliqué. Les troupes russes manquaient d’éléments essentiels à la survie, comme de l’eau potable, des gants et des bottes pour l’hiver et de la nourriture. Les soldats recevaient une conserve de viande par jour et étaient tellement affamés qu’un officier indiqua que certains s’étaient rabattus à tuer et à manger des chiens errants. La désorganisation du soutien logistique amena les soldats russes à boire de l’eau contaminée, ce qui entraîna une épidémie d’hépatite virale et de diarrhée chronique. Qui plus est, les Russes ne s’attendaient pas à ce que 250 000 réfugiés non combattants soient issus de cette campagne. En fait, les commandants opérationnels russes supposèrent, après réflexion, que si la violence s’intensifiait à Grozny, les non-combattants quitteraient la ville. Paradoxalement, ceux qui quittèrent vraiment la ville étaient principalement des Tchétchènes d’origine ethnique. Les Russes d’origine ethnique se trouvèrent alors dans une situation où ils n’avaient plus nulle part où aller.

Alors qu’ils ne disposaient que de deux semaines pour se préparer, les logisticiens eurent du mal à constituer une force mixte provenant des quatre coins de la Russie. Il fallait qu’ils coordonnent les ressources aériennes et ferroviaires pour qu’elles appuient un plan opérationnel compliqué d’un point de vue logistique et qui devait être mis en œuvre sur trois différents axes. Devant des taux de perte et de maladie exceptionnellement élevés caractéristiques des guerres urbaines, les Russes ne parvinrent jamais à reprendre du poil de la bête en raison de leur planification logistique initiale désastreuse pour le milieu urbain et de l’inefficacité de leurs moyens d’exécution tactique. À l’inverse, les Tchétchènes tirèrent profit de l’avantage du « terrain » qu’ils avaient ainsi que de l’incapacité des Russes à les isoler de leur soutien local. Même dans les villes qui avaient été « sécurisées », les rebelles tchétchènes parvenaient à recevoir un appui, à obtenir de la nourriture et à se réapprovisionner.

Protection des forces

Comme plusieurs puissances militaires classiques, les Russes mirent fortement à contribution leur avantage incontestable en matière de puissance de feu pour assurer la protection des forces. Cette façon d’agir ne leur aura toutefois servi qu’à se mettre le peuple à dos et ainsi pourvoir en renforts leur ennemi. L’incapacité de l’armée russe à assurer la logistique alors que la guerre s’intensifiait l’a amenée à perdre des centaines de soldats des causes d’une affection ou d’une maladie. De plus, étant donné qu’elle n’était pas parvenue à isoler les Tchétchènes et à boucler la région, les rebelles furent en mesure de lancer des raids sur Boudionnovsk et Kizliar qui entraînèrent le décret d’un cessez-le-feu et qui facilitèrent leur rééquipement et leur réorganisation. Pendant cet ordre de cessez-le-feu, les mauvaises mesures de sécurité opérationnelle que prirent les Russes permirent aux Tchétchènes de recueillir des renseignements au sujet des dispositions de la force russe à Grozny, ce qui fit en sorte que les rebelles réussirent à reprendre la ville avec un succès retentissant. Les Russes auraient pu veiller davantage à la protection de leur force s’ils avaient déployé de véritables efforts pour recueillir leurs propres informations au sujet des intentions, des capacités et des dispositions des Tchétchènes et s’ils avaient exécuté des manœuvres et déclenché des tirs de manière à définir l’espace de bataille.

Conclusion et leçons retenues

La campagne militaire russe de 1994 à 1996 a été un échec opérationnel à tous les points de vue. Les Russes ont échoué pour deux raisons principales. D’abord, « les chefs politiques n’ont accordé que très peu de temps aux commandants pour qu’ils façonnent le théâtre, bien qu’il n’y avait aucune raison de se presser sur le plan militaire ». Ensuite, le Gén Grachev et les autres commandants du niveau opérationnel ont accepté d’emblée une évaluation stratégique beaucoup trop optimiste, en négligeant de se servir correctement de leurs ressources de recherche pour recueillir des renseignements qui leur auraient été utiles au sein de leur théâtre. Malgré la contrainte de temps de deux semaines, le Gén Grachev aurait pu en apprendre suffisamment sur le théâtre pour comprendre qu’une « démonstration de force » ne serait pas suffisante pour réprimer le mouvement séparatiste. Si le service de renseignement opérationnel russe avait procédé à une appréciation adéquate des préparations des Tchétchènes et de la façon dont ces derniers étaient susceptibles de réagir devant une invasion, le Gén Grachev aurait pu utiliser ces renseignements pour convaincre Eltsine de retarder suffisamment l’opération pour qu’il se prépare adéquatement en vue d’opérations de combat. Si des renseignements solides avaient été recueillis, les tirs et les manœuvres opérationnels, s’ils avaient été mieux adaptés, auraient pu contribuer davantage (ou auraient au moins dû contribuer) à ce que le mouvement séparatiste de Doudaïev perde l’appui du public.

Comme la majorité des batailles pendant la campagne russe ont été livrées dans les villes de la Tchétchénie, la présente étude de cas met en lumière certaines leçons essentielles au sujet de la guerre urbaine qui peuvent être tirées. L’expérience vécue par les Russes dans le cadre des assauts menés contre les rebelles tchétchènes vient cimenter plusieurs des leçons retenues par les Américains à Hué et à Mogadiscio. (Voir la Marine Corps Gazette [MCG] de juillet 2001 et de septembre 2001.) Au nombre de celles-ci, mentionnons le fait que les opérations russes ont permis de démontrer quelles pouvaient être les conséquences d’un volume insuffisant de renseignements humains au moment où l’armée mène des opérations dans la ville, l’importance que revêtent les manœuvres pour isoler la zone urbaine, l’utilité éventuelle d’une guerre de l’information et le fardeau logistique accru typiquement associé aux combats urbains. Voici encore quelques leçons supplémentaires qui peuvent être tirées de la guerre de Tchétchénie :

- Le commandant opérationnel doit tirer profit de toutes ses ressources en matière de reconnaissance et de renseignement pour cerner les caractéristiques culturelles, les intentions, les capacités et les dispositions de l’ennemi ainsi que pour définir l’espace de bataille urbain en conséquence, avant d’envoyer des forces au niveau tactique et au moment de les déployer. Avant d’entrer dans la ville, le commandant opérationnel doit ordonner à son état-major du renseignement de procéder à une analyse tactique graphique culturelle complète en portant surtout son attention sur les capacités, les intentions et les actions probables de l’adversaire et sur les différents groupes qui composent le peuple de non-combattants. Cette analyse tactique graphique doit tendre à cerner les vulnérabilités importantes de l’ennemi et à définir les moyens pouvant servir à séparer l’adversaire de la population non combattante. Parmi les produits à base de renseignements destinés aux zones urbaines, on devrait trouver des représentations visuelles des données démographiques de la ville comme il pourrait s’avérer nécessaire que les actions des unités tactiques, y compris leurs règles d’engagement, soient modulées en fonction des aspects politiques et culturels de la population locale.

- Les affaires civiles et les services policiers revêtent un caractère encore plus important en milieu urbain. Le commandant doit assurer une coordination étroite entre les unités exerçant ces fonctions et celles qui mènent des assauts militaires classiques et des missions de sécurité. Il se peut qu’un quartier général de force interarmées, de force de coalition ou de force interinstitutions doive être mis sur pied pour permettre cette coordination. L’unité et la continuité du commandement revêtent une importance capitale.

- La nature non linéaire des guérillas urbaines et le terrain sur lequel le combat a lieu contrecarrent les tentatives entreprises par les forces classiques dans le but de livrer une « seule bataille ». Il faut prévoir des moyens de communication particuliers et superflus pour avoir le contrôle sur les éléments tactiques très dispersés et permettre les communications latérales entre ces derniers.

- La reconnaissance par satellite et la reconnaissance aérienne, méthodes dans le cadre desquelles on emploie des véhicules aériens sans pilote, sont des méthodes de recherche du renseignement utiles au sein de zones bâties et sont particulièrement intéressantes lorsqu’il est question de préparer des cartes détaillées dont l’échelle est appropriée lorsque des combats ont lieu en milieu urbain. De la même façon, les communications satellites et cellulaires peuvent considérablement renforcer la capacité d’une force à commander, à contrôler et à communiquer à l’intérieur des villes.

- Les commandants opérationnels doivent accorder une importance considérable à leur effort de contre-ingérence lorsqu’ils mènent des opérations au sein de zones bâties. L’infrastructure des villes et la population de non-combattants offrent une bonne protection contre les activités d’espionnage et de terrorisme de l’ennemi.

- Avant de déployer des forces tactiques pour qu’elles prennent part au combat urbain, le commandant opérationnel doit veiller à ce qu’elles soient spécialement entraînées et équipées pour répondre aux exigences particulières qu’imposent l’infrastructure et la population de la ville.

- Le déclenchement de tirs meurtriers à l’aveuglette envers la population non combattante va à l’encontre du but cherché dans le cadre d’un combat urbain. Ces tirs ne servent qu’à remettre en cause le caractère légitime des actions des forces et à faire en sorte que les insurgés aient davantage de matériel pour se soulever.

- Les commandants militaires opérationnels qui effectuent des missions en faveur de la création de sociétés démocratiques et libres doivent mener des opérations qui peuvent résister à l’examen du public. Afin de veiller à ce que la population du pays ne soit pas victime de désinformation, le commandant doit orchestrer une campagne média agressive.

- Les villes dont les infrastructures de service ont été détruites dans le cadre d’un combat urbain représentent un terrain fertile pour le développement des maladies et il peut ainsi être plus difficile d’assurer la protection des forces sur le plan sanitaire. La planification logistique doit intégrer des mesures préventives et correctives sur le plan médical contre l’hépatite virale, la diarrhée chronique et d’autres maladies du genre.

Corps des Marines des États-Unis (USMC)

- Le Maj Cooling est un officier d’infanterie qui sert présentement dans le Corps des Marines en tant qu’adjoint spécial au Commandant suprême des Forces alliées en Europe, à Mons, en Belgique.

- Il est possible d’obtenir des exemplaires composés de cet article, incluant les notes en bas de page, en communiquant avec les bureaux de rédaction de la Marine Corps Gazette.

contenu actuel

| Previewf | 1 | Article | 4 | 5 |

|---|