Cahier de transition du ministre Terry Duguid, mars 2025

Agence d’évaluation d’impact du Canada

Sur cette page

- 1. Responsabilités ministérielles

- 2. AEIC –Renseignements ministériels

- 3. Législation et réglementation : Vues d’ensemble et types d’évaluations

- 4. Mise en œuvre : Opérations et mobilisation

- 5. Décisions à venir en matière d’évaluation

- 6. Prévisions de projets

- 7. Activité liée aux Litiges

1. Responsabilités ministérielles

Il est plus important que jamais d’attirer des investissements dans de grands projets qui contribuent à la sécurité énergétique, à l’accès aux marchés d’exportation et à la création d’emplois. Le contexte réglementaire est un élément de la situation. Il est impératif de veiller à ce que le processus d’évaluation d’impact et les régimes d’autorisation fédéraux soient mis en œuvre de manière à permettre cet investissement – en assumant les responsabilités du gouvernement fédéral en matière de protection de l’environnement et des droits des populations autochtones de la manière la plus efficace possible.

La Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) prévoit la tenue d’évaluations visant à déterminer les répercussions environnementales, sociales et économiques des grands projets susceptibles d’avoir des effets significatifs dans des domaines relevant de la compétence fédérale (p. ex., pipelines, mines ou terminaux maritimes désignés dans le règlement) et l’atténuation des effets négatifs qui relèvent de la compétence fédérale. L’évaluation d’impact est conçue comme un outil de planification de projets – pour déterminer à l’avance les effets négatifs potentiels, par l’entremise d’un processus ouvert, et traiter ces effets par la conception des projets et des mesures d’atténuation. En moyenne, huit grands projets par an atteignent le seuil d’entrée dans le système fédéral d’évaluation d’impact.

Les évaluations sont réalisées par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) et prévoient une mobilisation importante du public et des peuples autochtones. Les évaluations peuvent être renvoyées à une commission d’examen indépendante, ou le processus peut être substitué à une autre instance.

a. Loi sur l’évaluation d’impact

La LEI définit le mandat et les principes suivants pour la réalisation des évaluations d’impact :

- favoriser la durabilité, c’est-à-dire protéger l’environnement et contribuer au bien-être social et économique des Canadiens d’une manière qui profite aux générations actuelles et futures;

- garantir le respect des droits des peuples autochtones;

- promouvoir la coopération entre les instances et avec les peuples autochtones du Canada;

- fournir un processus d’évaluation prévisible et efficace qui améliore la compétitivité du Canada et encourage les investissements.

L’AEIC est responsable de l’administration quotidienne de la LEI, de la conduite des évaluations, ainsi que de la formulation de conseils et de recommandations au ministre de l’Environnement et du Changement climatique (le ministre), qui dispose de divers pouvoirs en vertu de la LEI pendant la tenue des évaluations et après celles-ci, y compris :

- désigner un projet proposé pour faire l’objet d’une évaluation qui n’est pas déjà désignée par la réglementation comme devant faire l’objet d’une évaluation;

- ce pouvoir est utilisé dans des circonstances exceptionnelles et a été délégué au président de l’AEIC, conformément aux pouvoirs de délégation prévus par la LEI, afin d’améliorer l’efficacité;

- renvoyer les évaluations d’impact à une commission d’examen indépendante formée d’experts;

- approuver la substitution d’un processus provincial ou d’une autre instance pour remplacer un processus fédéral d’évaluation d’impact;

- prendre une décision à l’issue du processus d’évaluation d’impact, y compris :

- déterminer si les effets négatifs relevant de la compétence fédérale sont d’intérêt public;

- renvoyer la décision au gouverneur en conseil;

- émettre une déclaration de décision comprenant toutes les conditions exécutoires visant à atténuer les effets dans les limites de la compétence fédérale.

Le ministre a également le pouvoir de prendre certains règlements en vertu de la LEI, de recommander au GEC d’adopter certains règlements et d’assumer la responsabilité générale de la politique de la LEI.

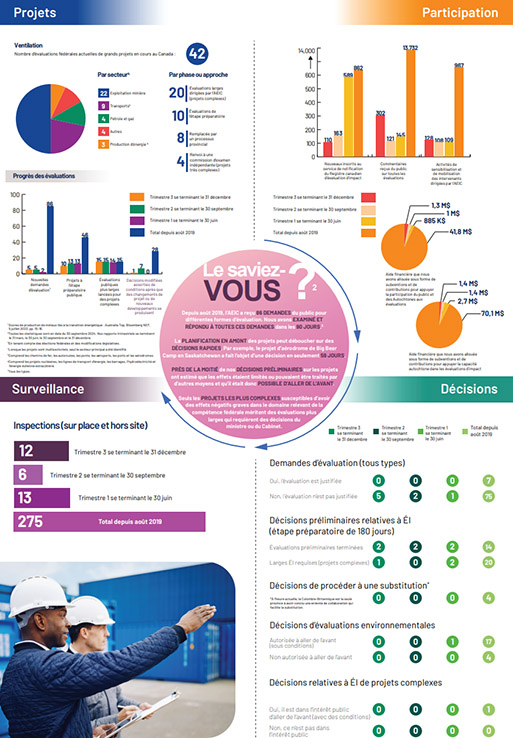

Au total, 41 projets sont entrés dans le processus depuis l’entrée en vigueur de la LEI en 2019 et 16 d’entre eux (40 %) ont franchi en entier le processus avec prise de décision rapide, souvent dans une période de six mois. À l’heure actuelle, 25 projets désignés font l’objet d’une évaluation en vertu de la LEI (voir la section 6a pour plus d’informations sur ces projets).

b. Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, 2012 (LCEE 2012)

Les évaluations en cours qui ont débuté en vertu de l’ancienne loi (LCEE 2012) continuent d’être assujetties à cette loi. Le ministre doit déterminer si le projet est susceptible d’entraîner d’importants effets environnementaux négatifs. Dans l’affirmative, le ministre renvoie au gouverneur en conseil la décision finale à savoir si ces effets environnementaux négatifs sont « justifiables dans les circonstances ». Les déterminations de l’importance par le ministre en vertu de la LCEE 2012 sont limitées aux effets environnementaux; toutefois, des facteurs supplémentaires peuvent être pris en compte par le gouverneur en conseil.

À la suite de la décision du ministre (lorsqu’il n’y a aucun effet négatif important) ou de la décision du gouverneur en conseil (lorsqu’il y a des effets importants), le ministre doit émettre une déclaration de décision afin d’informer le promoteur du projet de la décision finale. La déclaration de décision comprendra des conditions appropriées et exécutoires pour traiter les effets du projet relevant de la compétence fédérale.

À l’heure actuelle, 15 projets désignés font l’objet d’une évaluation en vertu de la LCEE 2012, dont cinq évaluations de projets de substitution avec la Colombie-Britannique (voir la section 6b pour plus d’informations sur ces projets).

2. AEIC – Renseignements ministériels

a. Mandat

L’AEIC a pour mandat de réaliser des études d’impact conformément à la loi, de coordonner les consultations avec les groupes autochtones et de promouvoir l’harmonisation des évaluations avec les autres paliers de gouvernement. Les évaluations environnementales et les évaluations d’impact sont des outils de planification qui facilitent le développement de projets responsables dans la mesure où ils :

- font la promotion d’une conception du projet qui atténue les effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale;

- facilitent la participation des Autochtones, du public et des intervenants en fournissant un forum pour la détermination et la gestion des problèmes;

- veillent à ce que des mesures appropriées soient définies et mises en œuvre pour que le gouvernement fédéral puisse s’acquitter de sa responsabilité d’atténuer les effets négatifs des projets désignés;

- éclairent et coordonnent la délivrance des permis fédéraux.

Découvrez l’Agence d’évaluation d’impact du Canada

Découvrez l’Agence d’évaluation d’impact du Canada

En réalisant des évaluations d’impact, l’AEIC prend en compte les impacts positifs et négatifs sur l’environnement, l’économie, la société et la santé des projets potentiels comme les mines, les routes et les barrages. En outre, l’AEIC :

- garantit que les mesures d’atténuation sont appliquées et fonctionnent comme prévu;

- coordonne les permis fédéraux pour certains projets afin de réduire les doubles emplois et les délais globaux, de sorte que les projets puissent être complétés plus rapidement;

- tient un registre public et des tableaux de bord pour assurer la transparence et la responsabilité des étapes et des délais des processus d’évaluation et d’autorisation;

- dirige les consultations de la Couronne et sert de point de contact unique pour la consultation des peuples autochtones et leur mobilisation;

- offre des possibilités et du financement visant à soutenir la mobilisation des peuples autochtones dans le cadre des évaluations d’impact et pour soutenir la participation du public;

- travaille avec les provinces sur les évaluations d’impact afin de les administrer de manière coopérative et de réduire les doubles emplois;

- fait la promotion de l’efficacité des pratiques d’évaluation d’impact au Canada par la recherche, l’orientation et la discussion continue avec les provinces, les intervenants et les peuples autochtones;

- collabore avec une série d’instances et d’organisations internationales afin d’échanger les meilleures pratiques en matière d’évaluation d’impact et de veiller à ce que les obligations internationales du Canada soient respectées.

L’AEIC collabore avec d’autres organismes, comme la Régie de l’énergie du Canada, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, l’Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et d’autres ministères et organismes fédéraux pour mener à bien les évaluations (p. ex., Environnement et changement climatique Canada, Pêches et Océans, Santé Canada, Transports Canada). L’AEIC travaille également en collaboration avec les provinces et les territoires, les instances autochtones, les organisations environnementales et l’industrie.

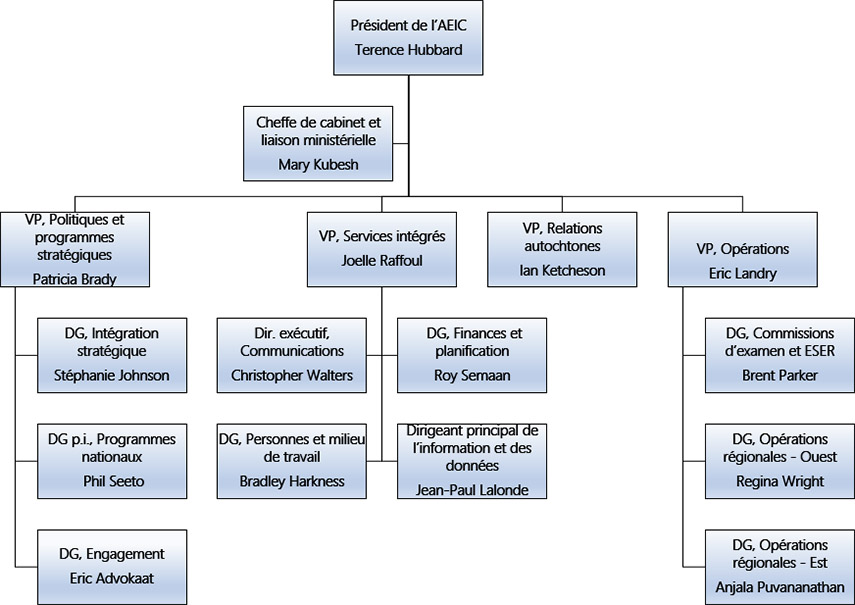

b. Structure organisationnelle

Structure organisationnelle - Version texte

Dans cet organigramme, le président de l’AEIC, Terence Hubbard, se trouve au sommet, secondé par la cheffe de cabinet et liaison ministérielle, Mary Kubesh. Sous le président se trouvent quatre cases où sont nommés les vice-présidents, et sous chaque vice-président se trouvent des cases où sont nommés les membres de leurs équipes de direction. Ces derniers sont énumérés ci-dessous :

- Dans la première case, la vice-présidente, Politiques et programmes stratégiques, Patricia Brady. Sous cette vice-présidente se trouvent :

- la directrice générale, Intégration stratégique, Stéphanie Johnson;

- le directeur général par intérim, Programmes nationaux, Phil Seeto; et

- le directeur général, Engagement, Eric Advokaat.

- Dans la seconde case, la vice-présidente, Services intégrés, Joelle Raffoul. Sous cette vice-présidente se trouvent :

- le directeur exécutif, Communications, Christopher Walters;

- le directeur général par intérim, Finances et planification et ADPF, Roy Semaan;

- le directeur général, Personnes et milieu de travail, Bradley Harkness; et

- le dirigeant principal de l’information et des données, Jean-Paul Lalonde.

- Dans la troisième case, le vice-président, Relations avec les autochtones, Ian Ketcheson. Il n’y a pas d’autres personnes répertoriées sous ce v.-p.

- Dans la quatrième case, le vice-président, Opérations, Eric Landry. Sous ce vice-président se trouvent :

- le directeur général, Commissions d’examen et Évaluations régionales et stratégiques, Brent Parker;

- la directrice générale, Opérations régionales – Ouest, Regina Wright; et

- la directrice générale, Opérations régionales – Est, Anjala Puvananathan.

c. Biographies des membres de la haute direction

Terence Hubbard

Président, Agence d’évaluation d’impact du Canada

Terence Hubbard a été nommé président de l’AEIC le 28 novembre 2021. À ce titre, il est chargé de diriger toutes les évaluations des grands projets dans le cadre de la LEI, en coopération avec d’autres organismes réglementaires du gouvernement du Canada, les provinces et territoires et les groupes autochtones.

Avant de se joindre à l’AEIC en 2018, Terence était directeur général de la Direction des ressources pétrolières à Ressources naturelles Canada. À ce titre, il était responsable de la politique pétrolière et gazière du Canada, notamment en supervisant l’élaboration et la mise en œuvre de la sécurité des pipelines et des régimes de réglementation du pétrole et du gaz en mer. Il a également été le représentant du Canada au conseil d’administration de l’Agence internationale de l’énergie.

Il est diplômé de l’Université de la Saskatchewan où il a obtenu un baccalauréat et une maîtrise des arts en économie. Il vit actuellement à Ottawa.

Joelle Raffoul

Vice-présidente, Services intégrés et dirigeante principale des finances

Joelle Raffoul est une dirigeante chevronnée de la fonction publique qui occupe actuellement le poste de vice-présidente des Services intégrés et de dirigeante principale des finances de l’AEIC depuis janvier 2023. Avec une carrière de près de vingt ans dans le secteur public, Joelle a constamment démontré son dévouement envers l’excellence organisationnelle et la promotion d’un environnement de travail inclusif.

Avant de rejoindre l’AEIC en 2020 en tant que responsable des ressources humaines, Joelle était directrice des Opérations de ressources humaines à Infrastructure Canada. Elle a occupé plusieurs postes de direction depuis qu’elle a rejoint la fonction publique et a principalement acquis son expérience au sein de Service correctionnel Canada, de Patrimoine canadien, de Sécurité publique, d’Innovation, Science et Développement économique Canada, et d’Infrastructure Canada.

Joelle est titulaire d’un baccalauréat en commerce avec spécialisation en gestion des ressources humaines de l’Université d’Ottawa. Résolue à poursuivre son perfectionnement professionnel, elle suit actuellement des études en vue d’obtenir l’agrément canadien en finances publiques auprès du Chartered Institute of Public Finance & Accountancy.

Patricia Brady

Vice-présidente, Secteur des politiques et programmes stratégiques

Patricia Brady a été nommée vice-présidente du Secteur des politiques et programmes stratégiques en janvier 2021.

Avant de rejoindre l’Agence, Patricia a occupé divers postes de direction à Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), dont, dernièrement, celui de directrice générale des politiques de télécommunications et d’Internet.

De 2015 à 2019, Patricia était directrice générale de l’examen des investissements, et elle a dirigé les examens économiques et de sécurité nationale des investissements étrangers en vertu de la Loi sur Investissement Canada. À titre de directrice générale, de 2009 à 2015, Patricia était responsable de la politique ministérielle et des politiques sur la propriété intellectuelle, l’insolvabilité et la concurrence, et elle a dirigé des examens législatifs et des initiatives majeures en matière de législation et de réglementation. Elle s’est jointe à ISDE après un passage au Bureau de la concurrence Canada, où elle a occupé des postes liés à l’application de la loi et aux politiques.

Avant de rejoindre la fonction publique, Patricia a pratiqué le droit dans le groupe d’entreprises d’un grand cabinet d’avocats canadien, où elle s’est concentrée sur les questions de réglementation fédérale. Patricia est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université Queen’s et d’un diplôme en droit de l’Université d’Ottawa. Elle a été admise au barreau de l’Ontario.

Éric Landry

Vice-président, Secteur des Opérations

Éric Landry est vice-président des Opérations. Il est responsable de la supervision des évaluations d’impact de projets désignés. Il s’est joint à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada en mars 2021, à titre de directeur général des opérations régionales, au secteur des Opérations.

Avant de se joindre à l’AEIC, Éric était directeur général des programmes à la Direction générale de la gestion des urgences et des programmes de Sécurité publique Canada (SPC), où il était responsable d’une série de programmes qui appuyaient le mandat du ministère en matière de sécurité publique, y compris la gestion nationale des urgences, la prévention du crime et les services de police des Premières Nations. Auparavant, il a travaillé à SPC à titre de directeur général, Modernisation du Centre des opérations du gouvernement.

De 2014 à 2018, Éric a été directeur général d’Infrastructure Canada, où il était responsable de la mise en œuvre d’une série de programmes de financement des infrastructures publiques. Auparavant, il était directeur général du Bureau de gestion des grands projets à Ressources naturelles Canada, où il était responsable de la coordination pangouvernementale de l’examen des grands projets de pipelines, y compris des consultations avec les Autochtones, de la supervision de la participation du gouvernement fédéral aux processus des commissions d’examen et de la gestion des activités fédérales connexes. Au début de sa carrière, Éric a travaillé à Ressources naturelles Canada sur la politique énergétique, aux questions relatives au pétrole et au gaz extracôtiers et aux changements climatiques, ainsi qu’au Bureau du Conseil privé, où il a travaillé sur des questions fédérales-provinciales et des questions autochtones.

Éric est titulaire d’un baccalauréat ès sciences, d’une maîtrise en administration des affaires et d’une maîtrise en économie de l’Université de Moncton, au Nouveau Brunswick.

Ian Ketcheson

Vice-président, Secteur des relations autochtones

Ian Ketcheson a été nommé vice-président du Secteur des relations autochtones en novembre 2022. Il est responsable de l’établissement et du maintien des relations et des partenariats avec les populations autochtones.

Avant cette nomination, Ian a occupé le poste de directeur général des Consultations de la Couronne à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, où il a supervisé les activités de consultation de l’Agence auprès des groupes autochtones, veillant à ce que la Couronne respecte ses obligations tout en favorisant le partenariat et la réconciliation avec les partenaires autochtones.

Ian travaille dans le domaine des relations Couronne-Autochtones depuis près de 15 ans. Avant de se joindre à l’AEIC, il a fait partie de l’équipe de Ressources naturelles Canada qui a entrepris des consultations sur le projet d’agrandissement du réseau Transmountain. De 2015 à 2018, il a été directeur au Secrétariat de la réconciliation à Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord (RCAAN), et il était responsable de l’avancement des relations du Canada avec les organisations nationales et régionales des Premières Nations et des Métis. Il a dirigé les négociations fructueuses de l’Accord Canada-Nation métisse en 2017, ainsi que le protocole d’entente entre l’Assemblée des Premières Nations et le Canada en 2018. Auparavant, il a occupé pendant plus d’une décennie un certain nombre de postes au sein des ministères fédéraux responsables des Affaires autochtones.

Ian est titulaire d’un diplôme en sciences politiques de l’Université d’Ottawa et est diplômé de l’École des relations internationales Norman Paterson de l’Université Carleton. Il vit à Ottawa avec sa famille.

d. Aperçu financier

Le financement total (autorisations) de l’AEIC pour l’exercice 2025-2026 est de 115,4 millions de dollars, répartis comme suit :

- 19,9 millions de dollars en financement permanent;

- 95,5 millions de dollars de financement temporaire dans le cadre d’un programme de financement sur six ans au titre de la déclaration économique d’automne 2022 pour mettre en œuvre la LEI.

Ce montant, tel qu’indiqué dans le budget principal des dépenses déposé pour l’exercice 2025-2026, comprend :

- 84,2 millions de dollars pour les dépenses de fonctionnement – crédit 1;

- 21,0 millions de dollars pour les subventions et les contributions – crédit 5;

- 10,2 millions de dollars pour les autorisations législatives (ou les programmes d’avantages sociaux).

Équivalents temps plein (ETP)

- L’AEIC prévoit pour 2025-2026 600 ETP financés à l’administration centrale à Ottawa et dans ses six bureaux régionaux (Vancouver, Edmonton, Toronto, Québec, Halifax et un bureau satellite à St. John’s).

L’énoncé économique de l’automne 2022 a fourni à l’AEIC :

- 527,3 millions de dollars sur six ans, à partir de 2022-2023, pour la mise en œuvre de la Loi sur l’évaluation d’impact (y compris 100,7 millions de dollars réservés aux programmes de subventions et de contributions);

- Ce financement temporaire prévu dans l’EEA 2022 représente environ 80 % du financement annuel de l’Agence;

- Le financement temporaire de l’Agence se termine le 31 mars 2028. L’Agence devra donc renouveler son profil de financement avant 2028.

Dépenses en 2023-2024 :

- Les dépenses pour 2023-2024 s’élevaient à 97,5 millions de dollars sur les 107,3 millions de dollars d’autorisations disponibles.

Mise en œuvre horizontale et financement

En 2022, le gouvernement du Canada a alloué environ 1,2 milliard de dollars sur six ans à treize ministères et organismes, à compter de 2022-2023, pour mettre l’accent sur les processus d’évaluation d’impact à l’appui des objectifs suivants :

- les processus d’évaluation d’impact du Canada respectent les droits et la culture des peuples autochtones, et l’engagement du Canada à travailler en partenariat avec eux;

- les processus d’évaluation d’impact du Canada favorisent la durabilité sociale, économique et environnementale;

- les intervenants et les groupes autochtones ont confiance dans la transparence et la certitude des processus d’évaluation d’impact du Canada.

Le financement de l’AEIC pour cette initiative horizontale a été réparti entre les trois thèmes suivants : Évaluation d’impact; partenariat/réconciliation avec les peuples autochtones; effets cumulatifs, science ouverte et données probantes.

Le tableau 1 présente une ventilation du financement fédéral alloué à chacune des treize organismes pour les trois thèmes et les services internes.

Organisme |

A : Évaluation d’impact |

B : Partenariats / réconciliation avec les peuples autochtones |

C : Effets cumulatifs, science ouverte et données probantes |

Services internes |

Total |

|---|---|---|---|---|---|

AEIC |

278 946 587 $ |

92 278 333 $ |

47 970 650 $ |

92 467 881 $ |

511 663 451 $ |

ECCC |

49 831 236 $ |

- |

116 866 807 $ |

16 398 811 $ |

183 096 854 $ |

PC |

14 365 167 $ |

6 049 824 $ |

- |

1 995 289 $ |

22 410 280 $ |

RCAANC |

- |

11 160 000 $ |

- |

1 690 000 $ |

12 850 000 $ |

MPO |

45 456 099 $ |

19 105 410 $ |

12 994 201 $ |

14 343 835 $ |

91 899 545 $ |

SC |

45 132 041 $ |

1 330 365 $ |

2 071 395 $ |

3 542 924 $ |

52 076 725 $ |

ASPC |

1 427 403 $ |

- |

- |

175 319 $ |

1 602 722 $ |

SAC |

20 069 176 $ |

14 332 944 $ |

22 394 860 $ |

4 842 003 $ |

61 638 983 $ |

RNCan |

50 947 907 $ |

- |

61 043 930 $ |

9 897 242 $ |

121 888 079 $ |

REC |

- |

70 789 346 $ |

30 323 757 $ |

2 829 446 $ |

103 942 549 $ |

CCSN |

- |

33 160 000 $ |

- |

2 450 000 $ |

35 610 000 $ |

TC |

27 410 000 $ |

10 570 000 $ |

1 550 000 $ |

3 700 000 $ |

43 230 000 $ |

FEGC |

2 850 000 $ |

- |

- |

390 000 $ |

3 240 000 $ |

Total |

536 435 616 $ |

258 776 222 $ |

295 215 600 $ |

154 722 750 $ |

1 245 150 188 $ |

Remarque : Les valeurs présentées dans ce tableau tiennent compte des chiffres révisés lors de l’exercice de Réorientation des dépenses publiques du budget 2023. |

|||||

3. Législation et réglementation : Vues d’ensemble et types d’évaluations

a. Contexte

La LEI, le Règlement sur les activités concrètes (connu sous l’appellation de Liste des projets) et le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais sont entrés en vigueur le 28 août 2019, remplaçant la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, 2012 (LCEE 2012).

L’introduction de la LEI a fait suite à une révision législative de la LCEE 2012 qui a débuté en 2017. Entre autres changements, la LEI a ajouté une étape préparatoire au processus, élargi la portée de l’évaluation pour inclure la prise en compte des facteurs sociaux et économiques en plus des effets sur l’environnement, et consolidé les évaluations précédemment menées uniquement par les organismes de réglementation du cycle de vie (la Régie de l’énergie du Canada, la Commission canadienne de sûreté nucléaire et les offices des hydrocarbures extracôtiers) de sorte qu’elles sont maintenant menées avec l’AEIC dans le cadre d’un processus intégré qui soutient également les décisions d’autorisation de ces organismes en même temps. Les délais d’évaluation ont été raccourcis et la possibilité d’interrompre les délais a été limitée.

En octobre 2023, la Cour suprême du Canada (CSC) a rendu une décision, en réponse à une question de renvoi initialement soumise à la Cour d’appel de l’Alberta par l’Alberta, selon laquelle la LEI était partiellement inconstitutionnelle parce qu’elle empiétait sur les compétences provinciales. En particulier, la CSC a constaté que les dispositions relatives à la prise de décision devaient mettre l’accent sur les effets relevant de la compétence fédérale et que la définition des effets relevant de la compétence fédérale devait être restreinte. La LEI a été modifiée en 2024 afin d’amender les dispositions relatives à la prise de décision (décision de désignation, décision d’examen préalable et décision finale à la fin de l’évaluation) de sorte que les décisions soient fondées sur les effets relevant de la compétence fédérale (plutôt que sur des activités ou des projets de grande envergure relevant de la compétence provinciale) et que la définition des « effets relevant de la compétence fédérale » corresponde clairement aux domaines de compétence fédérale en vertu de la Constitution (c.-à-d. les espèces de poissons et les espèces aquatiques en péril, les impacts sur les droits autochtones et les peuples autochtones, les oiseaux migrateurs, la pollution marine transfrontalière et les effets sur les terres domaniales). Les modifications ont également renforcé la flexibilité et les possibilités d’accroître l’efficacité et de s’appuyer sur les provinces et de coopérer avec elles.

b. Projets soumis à l’évaluation

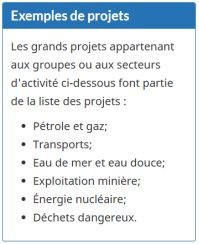

Projets soumis à l’évaluation - Version texte

Exemples de projets

Les grands project appartenant aux groupes ou aux secteurs d'activité ci-dessous font partie de la liste des projets :

- Pétrole et gaz;

- Transports;

- Eau de mer et eau douce;

- Exploitation minière;

- Énergie nucléaire;

- Déchets dangereux.

- Les projets soumis à l’évaluation, appelés « projets désignés », sont décrits dans le Règlement sur les activités concrètes (Liste des projets). Depuis 2019, environ huit projets par an sont entrés dans le processus de la LEI, bien que tous ne nécessitent pas une évaluation d’impact complète après l’étape préparatoire et ont donc achevé le processus dans un délai de six mois.

- Accent sur les grands projets – ceux qui sont les plus susceptibles d’avoir des effets négatifs importants dans les secteurs relevant de la compétence fédérale.

- Les projets doivent atteindre ou dépasser les seuils établis pour le type de projet.

- Le ministre a le pouvoir discrétionnaire de désigner une activité concrète pour évaluation si elle ne figure pas déjà sur la liste des projets, lorsque l’exercice de cette activité concrète peut entraîner des effets négatifs potentiels relevant d’un domaine de compétence fédérale.

- Ce pouvoir est utilisé dans des circonstances exceptionnelles et est actuellement délégué au président de l’AEIC, conformément aux pouvoirs de délégation prévus par la LEI, afin d’améliorer l’efficacité.

- Les demandes de désignation peuvent être présentées par n’importe qui, et une réponse est requise dans un délai de 90 jours.

Les promoteurs n’ont pas le droit de poursuivre les projets désignés, sauf si :

- l’AEIC détermine qu’une évaluation n’est pas nécessaire;

- le promoteur se conforme aux conditions dans une déclaration de décision à la suite d’une évaluation;

- les activités sont autorisées par l’AEIC dans le cadre de la préparation d’une évaluation conformément à l’autorité prévue à l’alinéa 7(3)c) de la LEI pour effectuer des travaux préliminaires.

c. Projets réalisés sur des terres domaniales et dans d’autres pays que le Canada

Pour les projets réalisés sur des terres domaniales et dans d’autres pays que le Canada, les autorités responsables (ministères et organismes fédéraux, autorités portuaires et autorités aéroportuaires) doivent déterminer si un projet est « susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement » avant de prendre des mesures ou une décision qui permettraient au projet d’aller de l’avant.

L’AEIC soutient les autorités dans la mise en œuvre de leurs obligations en vertu de la LEI, mais elle ne participe pas à la prise de décision par les autorités responsables. Les autorités doivent afficher les avis d’intention et de détermination sur le Registre canadien d’évaluation d’impact. Les autorités réalisent environ 1 000 déterminations des effets environnementaux par an, et plus de 4 700 déterminations ont été publiées à ce jour.

d. Initiatives réglementaires

Règlement sur les activités concrètes (Liste des projets)

La Liste des projets est un règlement du gouverneur en conseil qui est entré en vigueur avec la LEI en 2019. Elle détermine les activités concrètes qui constituent les « projets désignés » assujettis à la LEI.

La LEI exige que l’AEIC examine la Liste des projets dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur des règlements (c.-à-d. d’ici août 2024). Par conséquent, une mobilisation du public à l’égard d’un document de discussion visant à contribuer à l’examen a été entrepris à l’été/automne 2024. Le niveau d’intérêt a été élevé, avec plus de 117 soumissions reçues. Les avis étaient partagés : les organisations non gouvernementales de défense de l’environnement et les groupes autochtones souhaitaient généralement que davantage de projets fassent l’objet d’une évaluation fédérale, tandis que l’industrie et les provinces souhaitaient généralement qu’il y en ait moins.

L’examen visait à s’assurer que la Liste des projets répond toujours à l’objectif, à savoir concentrer les évaluations sur les grands projets qui sont les plus susceptibles d’entraîner des effets négatifs importants dans les domaines de compétence fédérale et concentrer les ressources là où l’évaluation fédérale des incidences apporte une valeur ajoutée par rapport à d’autres processus réglementaires. L’examen visait également à harmoniser la Liste des projets avec les modifications apportées à la LEI en 2024, en réponse à la décision de la Cour suprême du Canada du 13 octobre 2023.

Toute modification réglementaire propre à la Liste des projets devra suivre le processus d’élaboration des règlements du gouverneur en conseil, y compris la publication de l’ébauche de règlement dans la partie I de la Gazette du Canada, afin de recueillir d’autres commentaires du public.

Décret désignant certaines catégories de projets exemptés (arrêté d’exemption ministériel concernant les dispositions relatives aux terres domaniales)

Pour les projets réalisés sur des terres domaniales et dans d’autres pays que le Canada qui ne figurent pas sur la Liste des projets, les autorités responsables doivent procéder à une détermination des effets sur l’environnement (voir section 3e. ci-dessous). Toutefois, la LEI permet au ministre de désigner, par arrêté, des catégories de projets sur les terres domaniales qui, s’ils sont réalisés, n’auront que des effets négatifs négligeables sur l’environnement. Les projets qui remplissent les conditions de l’arrêté d’exclusion ministérielle sont exemptés de l’obligation de déterminer les effets sur l’environnement.

Un arrêté ministériel d’exclusion modifié qui abroge et remplace une version de 2019 de l’arrêté a été enregistré le 28 février 2025 (date d’entrée en vigueur) et publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 12 mars 2025, à la suite d’une mobilisation importante des autorités fédérales et d’une période de consultation publique sur les projets de modification dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l’été/automne 2024. L’arrêté actualisé exclut des catégories supplémentaires de projets non désignés sur des terres domaniales et dans d’autres pays que le Canada qui n’auraient que des effets négatifs négligeables sur l’environnement et apporte de légères modifications aux catégories existantes.

Dans l’ensemble, l’intérêt du public et de l’industrie a été faible, les groupes industriels exprimant leur soutien, mais cherchant également à obtenir des exemptions générales plus larges. Les groupes autochtones et certaines ONGE ont manifesté un intérêt moyen, partageant les mêmes préoccupations quant au risque d’effets environnementaux et d’effets cumulatifs, et souhaitant obtenir davantage d’informations sur la manière dont les nouvelles exclusions ont été établies. Les autorités fédérales chargées des terres se sont montrées très favorables, notamment Services aux Autochtones Canada, la Défense nationale et Pêches et Océans Canada, qui sont responsables d’une grande partie des projets sur les terres domaniales.

Règlement sur l’entente de co-administration des évaluations d’impact avec les Autochtones

La LEI prévoit des accords ministériels en vertu desquels les organes directeurs autochtones peuvent exercer certaines attributions en rapport avec les évaluations d’impact. Des règlements sont nécessaires pour que des ententes de coadministration puissent être conclus. De telles ententes représentent un des nombreux outils qui permettent au gouvernement du Canada de travailler en partenariat avec les peuples autochtones tout au long du processus fédéral d’évaluation d’impact.

Ces ententes à long terme apporteraient à toutes les parties une certitude quant au rôle décisionnel des Autochtones lors des futures évaluations d’impact des projets sur les terres précisées dans les ententes. Dans le cadre de ces ententes, négociées avec le ministre, les corps dirigeants ou de gestion conjointe autochtones, exerceraient certains pouvoirs, attributions et fonctions en vertu de la LEI, en ce qui concerne les évaluations d’impact fédérales sur les terres précisées. Elles seraient utilisées dans des circonstances précises, car les chevauchements territoriaux entre les groupes autochtones en limiteraient l’utilisation.

Avant de conclure ces ententes, il faut d’abord mettre en place un règlement. Une période de mobilisation nationale de 90 jours sur le Document de travail sur les ententes de coadministration des évaluations d’impact avec les Autochtones a eu lieu à l’été/automne 2024. Au cours de la période de consultation, l’AEIC a rencontré et/ou reçu des contributions de 44 groupes et organisations autochtones, de 14 intervenants de l’industrie et de l’environnement, de sept provinces/territoires, ainsi que de particuliers.

D’une manière générale, les participants autochtones et les groupes de défense de l’environnement ont manifesté un vif intérêt pour l’accélération de la mise en œuvre des règlements. Toutefois, certains groupes ont également estimé que la coadministration, telle qu’elle est présentée dans le document de discussion, devrait aller plus loin pour correspondre à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Les participants de l’industrie sont favorables à une plus grande clarté des rôles décisionnels, mais ils craignent que les accords n’introduisent une complexité supplémentaire, ne retardent le calendrier des projets et ne réduisent la prévisibilité des processus. L’AEIC a rencontré des partenaires clés pour discuter de leurs soumissions.

e. Évaluations régionales et stratégiques

Les évaluations régionales sont utilisées pour évaluer les effets positifs et négatifs de multiples activités concrètes existantes et futures dans une région géographique donnée, y compris les effets cumulatifs. Les évaluations stratégiques examinent les politiques, plans ou programmes existants ou proposés par le gouvernement du Canada qui sont pertinents pour l’évaluation d’impact.

Ces types d’évaluations nous permettent de mieux comprendre les impacts potentiels du développement et d’établir des mesures d’atténuation standard pour certains types de projets. Ils permettent aux prochaines évaluations de projets de se concentrer sur ce qui est unique et différent afin d’accélérer ces processus et de garantir que le temps, l’énergie et les ressources sont consacrés à l’atténuation appropriée des principaux problèmes et risques.

Évaluations régionales

En vertu de la LEI, le ministre peut créer un comité ou autoriser l’AEIC à procéder à une évaluation régionale des effets des activités concrètes existantes ou futures menées dans une région. L’objectif principal des évaluations régionales est d’améliorer l’efficacité et l’efficience des futurs processus et décisions d’évaluation d’impact au niveau fédéral.

L’un des objectifs de la LEI est d’encourager l’évaluation des effets cumulatifs des activités concrètes dans une région. Les évaluations régionales permettent au gouvernement du Canada, ainsi qu’à d’autres instances, d’aller au-delà de la portée des évaluations d’impact propres à un projet pour comprendre le contexte régional dans lequel le développement a lieu (ou peut avoir lieu), et d’envisager la gestion des effets, en particulier des effets cumulatifs, d’un point de vue régional.

Les évaluations régionales analysent les effets positifs et négatifs des multiples activités concrètes existantes et futures dans une région géographique précise. Les effets pris en compte sont les effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques, les effets cumulatifs et les effets sur les populations autochtones et leurs droits. Bien que les évaluations régionales ne se limitent pas aux effets relevant de la compétence fédérale, les actions recommandées à la suite des évaluations régionales mettent l’accent sur les domaines relevant de la compétence fédérale.

Évaluations stratégiques

Le ministre peut créer un comité ou autoriser l’AEIC à réaliser des évaluations stratégiques de toute politique, de tout plan ou de tout programme du gouvernement du Canada, ou de toute question pertinente pour la réalisation d’évaluations d’impact.

Évaluations régionales et stratégiques complétées

Les évaluations régionales et stratégiques suivantes ont été réalisées à ce jour :

- Évaluation régionale du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador. Résultat : des règlements établissant des conditions standard pour les projets qui, s’ils sont respectés, les exemptent de l’obligation d’évaluation.

- Évaluation régionale du développement de l’énergie éolienne en mer à Terre-Neuve-et-Labrador

- Évaluation régionale pour le développement de projets d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière en Nouvelle-Écosse

- Évaluation stratégique des changements climatiques

Les évaluations suivantes sont en cours de réalisation (voir la section 6c. pour plus amples renseignements) :

- Évaluation régionale dans la région du Cercle de feu

- Évaluation régionale de la région du fleuve Saint-Laurent

f. LCEE 2012

La LEI comprend des dispositions transitoires qui permettent à toute évaluation environnementale commencée en vertu de la LCEE 2012 de se poursuivre en vertu de cette dernière comme si elle n’avait pas été abrogée. La LCEE 2012 vise à déterminer si les projets sont susceptibles d’avoir des incidences négatives importantes sur l’environnement dans les domaines relevant de la compétence fédérale.

La participation des Autochtones dans le cadre de la LCEE 2012 est motivée par l’obligation légale de la Couronne de consulter, en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Comme pour la LEI, les évaluations peuvent être coordonnées avec une autre instance ou s’y substituer. Cinq évaluations de projets substituées au titre de la LCEE 2012 sont en cours avec la Colombie-Britannique.

4. Mise en œuvre : Opérations et mobilisation

a. Processus d’évaluation et prise de décision dans le cadre de la LEI

Le processus d’évaluation d’impact est constitué des cinq étapes principales décrites ci-dessous. Au cours de la dernière année, l’AEIC a amélioré les pratiques de mise en œuvre à chaque étape du processus, faisant les choses différemment, afin que les évaluations soient plus prévisibles et plus rapides (voir les sections 4.b. et 4.c.).

Il existe deux types d’évaluations d’impact : les évaluations menées par l’AEIC et les évaluations menées par une commission d’examen. Pour les évaluations menées par l’AEIC, cette dernière dirige l’évaluation, y compris la collaboration avec les autres instances, la mobilisation du public et la consultation des groupes autochtones, et elle prépare un rapport au ministre. Pour les évaluations menées par une commission d’examen, un groupe d’experts indépendants dirige l’évaluation et la mobilisation, et elle présente un rapport au ministre.

Avant le début du processus d’évaluation d’impact, l’AEIC offre de revoir les ébauches de la description initiale du projet du promoteur au fur et à mesure qu’elle est élaborée, afin de s’assurer qu’elle répond aux exigences et se concentre sur les questions clés pour assurer une étape préparatoire efficace et réalisée en temps opportun.

1) Étape préparatoire

L’étape préparatoire commence par la remise, par le promoteur, de la description initiale du projet. Ce document est examiné par l’AEIC et les autorités fédérales, et il fait l’objet d’une consultation auprès du public et des groupes autochtones. À l’issue de cette étape, qui peut durer jusqu’à six mois, l’AEIC détermine si une évaluation d’impact complète est nécessaire, après avoir examiné la probabilité d’effets négatifs importants relevant d’un domaine de compétence fédérale et si d’autres processus fédéraux ou provinciaux pourraient gérer et atténuer ces effets. Environ 40 % des projets réalisés depuis 2019 ont reçu une décision anticipée à ce stade, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une évaluation d’impact exhaustive. Si une évaluation est nécessaire, l’AEIC détermine la portée de l’évaluation et en informe le promoteur et lui fournit les détails quant aux renseignements et aux études qui seront nécessaires.

2) Étude d’impact

Des exigences claires sont fournies au promoteur en ce qui concerne les informations et les études nécessaires à l’élaboration d’une étude d’impact. L’étude d’impact est un document technique détaillé dont l’objectif est de déterminer et d’évaluer les impacts du projet, les mesures proposées pour atténuer ces effets et les éventuels programmes de suivi. L’étude d’impact s’appuie sur des données scientifiques fiables et sur les connaissances des populations autochtones.

3) Évaluation d’impact

L’évaluation porte sur les répercussions potentielles des projets proposés sur l’environnement, la santé, la société et l’économie, y compris les avantages, et tient compte des informations recueillies au cours de l’étape de l’étude d’impact. Les répercussions potentielles sur les droits des Autochtones et les droits issus de traités sont également évaluées et font l’objet d’une consultation. L’AEIC ou la commission d’examen utilise les informations pour élaborer un rapport d’évaluation d’impact.

4) Prise de décision

Au terme de l’évaluation d’impact, le ministre ou le gouverneur en conseil doit déterminer si les effets négatifs d’un projet relevant de la compétence fédérale (p. ex., les changements liés au poisson et à son habitat, aux espèces aquatiques, aux oiseaux migrateurs, à la culture autochtone, à l’utilisation des terres par les peuples autochtones, aux conditions sanitaires, sociales ou économiques, ou les changements dans l’environnement sur les terres domaniales), ainsi que les effets négatifs directs ou indirects, sont dans l’intérêt public. Cette décision est fondée sur les résultats des consultations de la Couronne et le rapport d’évaluation d’impact fourni au ministre – soit par l’AEIC, une autre instance dans le cas d’une évaluation substituée ou menée par une commission d’examen.

Si le ministre ou le gouverneur en conseil détermine que les effets négatifs d’un projet relevant de la compétence fédérale sont dans l’intérêt public, il doit établir des conditions pour le promoteur au moyen d’une déclaration de décision. Les déclarations de décisions justifient la décision, assurant la transparence et la responsabilité.

Pour déterminer si les effets sont d’intérêt public, il incombe de tenir compte :

- de la contribution du projet à la durabilité;

- des répercussions sur les groupes autochtones et des répercussions négatives sur les droits de ces derniers;

- de la mesure dans laquelle les effets du projet nuisent ou contribuent aux obligations environnementales du Canada et à ses engagements en matière de lutte contre les changements climatiques.

5) Étape postérieure à la décision

L’AEIC s’emploie à vérifier la conformité avec les déclarations de décision et à corriger les cas de non-conformité.

b. Coordination des permis

Tous les projets désignés dans le cadre de la LEI font l’objet d’une coordination des permis au cours de leur évaluation d’impact. Les projets qui font l’objet d’une décision positive dans le cadre de la LCEE 2012 peuvent également bénéficier d’une coordination des permis.

Les services de coordination de la délivrance de permis assurent :

- l’élaboration d’un plan détaillé de délivrance des permis fédéraux, assorti d’exigences et de calendriers précis;

- la transparence et la responsabilisation à l’égard des exigences et calendriers grâce à des rapports publics sur l’état d’avancement de la délivrance de permis dans le Registre canadien d’évaluation d’impact;

- un point de contact au sein de l’AEIC et un soutien centralisé au Bureau de la croissance propre du Bureau du Conseil privé relativement à la délivrance des permis;

- la supervision par le Conseil d’action des sous-ministres en matière d’efficacité réglementaire pour assurer un traitement proactif de tout problème lié à la délivrance des permis fédéraux.

Grâce à la coordination des permis, la mine de palladium de Marathon a obtenu tous les permis fédéraux en l’espace de 15 mois et tous les projets relevant du système d’EI disposent désormais de plans de permis détaillés et d’engagements transparents quant au calendrier.

L’AEIC propose également une aide à la coordination des autorisations fédérales pour les projets qui ne sont pas désignés dans le cadre de la LEI, mais pour lesquels plusieurs autorisations fédérales sont nécessaires avant le début des travaux et qui répondent à au moins deux des critères suivants :

- ils sont d’une importance économique considérable pour le Canada ou la région dans laquelle leurs activités auront lieu;

- ils contribuent de manière significative aux objectifs du gouvernement du Canada en matière d’environnement et de lutte contre les changements climatiques;

- ils emploient une technologie inédite au Canada ou misent sur une délivrance de permis très complexe;

- ils font progresser la réconciliation économique;

- ils se situent dans une zone prioritaire fédérale ou provinciale.

Les promoteurs dont les projets répondent à ces critères sont invités à soumettre une déclaration d’intérêt par l’intermédiaire du Portail de coordination de la délivrance de permis pour les projets de croissance propre.

Cette initiative de coordination de la délivrance de permis est menée par le Bureau de la croissance propre au sein du Bureau du Conseil privé, avec la collaboration de l’AEIC.

c. Efforts d’efficacité

Outre la coordination des permis et les nouveaux délais plus courts, des travaux sont en cours pour mettre en œuvre d’autres améliorations de l’efficacité à toutes les étapes du processus d’évaluation d’impact, car il est plus important que jamais d’attirer des investissements dans de grands projets qui contribuent à la sécurité énergétique, à l’accès aux marchés d’exportation et à la création d’emplois. La Directive du Cabinet sur l’efficacité de la réglementation et de la délivrance des permis pour les projets de croissance propre de 2024 demande aux entités fédérales (ministères, organismes et régulateurs) de mener à bien les évaluations et les processus d’autorisation fédérale pour les projets désignés dans le cadre de la LEI dans un délai de cinq ans, les processus d’autorisation fédérale pour les projets non désignés dans un délai de deux ans, et les examens intégrés de trois ans pour les projets nucléaires. Voici quelques exemples d’initiatives visant à créer un processus plus prévisible et plus rapide afin d’obtenir des résultats globaux meilleurs et plus rapides :

Étape préparatoire :

- S’engager de manière proactive auprès des promoteurs, des communautés autochtones et d’autres parties avant une éventuelle étape préparatoire pour naviguer dans le processus d’évaluation, résoudre les problèmes et assurer la qualité des soumissions, ce qui permet de réduire les délais et les coûts.

- Concentrer le sommaire des questions de l’étape préparatoire sur les informations nécessaires à la prise de décision, aider les promoteurs à établir des relations positives avec les participants et intégrer les perspectives des communautés autochtones afin de minimiser les risques juridiques et d’établir une plus grande certitude à l’égard du projet.

Étape de l’étude d’impact :

- Travailler en étroite collaboration avec les promoteurs pendant l’étape de l’étude d’impact afin de clarifier les exigences et d’examiner les versions provisoires des documents afin de s’assurer que l’étude d’impact finale ne présente aucune lacune, ce qui permet au promoteur de gagner du temps.

- Pour atteindre les objectifs de la Directive du Cabinet sur l’efficacité de la réglementation et de la délivrance des permis pour les projets de croissance propre, l’AEIC demande également aux autorités fédérales d’examiner l’étude d’impact des promoteurs sous l’angle des exigences possibles en matière de permis. Les organismes de réglementation sont désormais également invités à établir les données et informations nécessaires pour déterminer si un permis fédéral est requis pour le projet, ou les informations supplémentaires nécessaires pour faire cette détermination. Cette approche permet au promoteur de gagner du temps en clarifiant les exigences en matière d’information pour l’obtention d’un permis au cours de l’étape de l’étude d’impact plutôt qu’après l’achèvement d’une évaluation d’impact.

Étape de l’évaluation d’impact :

- Déterminer la portée de l’évaluation afin de mettre l’accent sur les questions clés (p. ex., les questions qui n’ont pas été abordées par les processus provinciaux).

- Préparer une étape de prise de décision harmonieuse en s’assurant que les mesures ou conditions choisies pour être incluses dans la déclaration de décision sont raisonnables et appropriées compte tenu de l’intention du promoteur à l’égard du projet.

Étape de prise de décision :

- La normalisation des mesures/conditions d’atténuation, qui peut remplacer les études de base coûteuses et fastidieuses.

Divers :

- Les évaluations régionales et stratégiques permettent aux prochaines évaluations de projets de mettre l’accent sur ce qui est unique et différent afin d’accélérer l’examen et de garantir que le temps, l’énergie et les ressources sont consacrés à l’atténuation appropriée des principaux problèmes et risques.

- Renforcer la coopération avec d’autres instances afin de réduire la duplication des évaluations, en appliquant le principe « un projet, une évaluation » (voir la sous-section 4.c).

- Utiliser l’intelligence artificielle pour aider le personnel à analyser rapidement les informations, à déterminer les questions clés, à simplifier les processus et à rendre le processus d’évaluation d’impact plus efficace.

L’AEIC fait les choses différemment et déterminera et mettra en œuvre des réformes supplémentaires pour soutenir un processus qui facilite l’investissement et le développement par le principe « un projet, une évaluation ».

d. Collaboration avec les instances

L’environnement est un domaine de responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en vertu de la Loi constitutionnelle du Canada, ce qui est confirmé par la Cour suprême du Canada dans sa décision d’octobre 2023 sur le renvoi de la LEI. La décision souligne la nécessité pour les gouvernements fédéral et provinciaux de travailler ensemble à la réalisation d’évaluations d’impact dans l’esprit du fédéralisme coopératif.

La LEI modifiée garantit que les évaluations fédérales sont axées sur la prévention des effets négatifs susceptibles d’être causés par les grands projets dans les domaines relevant de la compétence fédérale.

Chaque province a son propre régime d’évaluation, ce qui fait que certains projets proposés doivent être évalués à la fois par les gouvernements fédéral et provincial. Lorsqu’une évaluation provinciale est menée en parallèle avec une évaluation fédérale, l’AEIC s’engage à collaborer plus étroitement avec les provinces, à s’appuyer sur elles et à s’en remettre à elles dans la mesure du possible, afin de parvenir au principe « un projet, une évaluation » et d’étudier comment nous pouvons aller plus loin pour rationaliser et coordonner les évaluations et intégrer les exigences en matière d’autorisation.

L’un des moyens de coopération entre le gouvernement fédéral et les provinces ou territoires est la conclusion d’accords de coopération. Les accords de coopération décrivent l’approche qui sera utilisée lorsqu’une évaluation de projet est requise par plus d’une instance. Les accords de coopération profitent aux deux paliers de gouvernement :

- assurer la transparence, la prévisibilité et la certitude quant à la manière dont l’AEIC et une province travailleront ensemble sur les évaluations, en s’engageant à atteindre l’objectif « un projet, une évaluation » tout en répondant aux exigences de chaque instance;

- une plus grande souplesse en matière de coopération (p. ex., une substitution plus facile du processus provincial au processus fédéral ou des évaluations conjointes avec une plus grande déférence pour le processus provincial);

- démontrer un engagement commun à améliorer l’efficacité et à réduire les doubles emplois, signalant que les deux paliers de gouvernement travaillent ensemble pour soutenir un développement responsable;

- répondre aux préoccupations et aux demandes des intervenants à l’égard d’une coopération fédérale-provinciale améliorée.

Le Canada et la Colombie-Britannique ont conclu un accord de coopération en vertu de la LEI et de la loi sur l’évaluation environnementale de la Colombie-Britannique. Ainsi, les évaluations fédérales peuvent être substituées par le processus provincial de la Colombie-Britannique, ce qui permet d’éviter les doubles emplois et d’atteindre l’objectif « un projet, une évaluation ». L’AEIC continue de mobiliser et d’inviter d’autres provinces à développer des accords de coopération et à mettre en œuvre des approches visant à éviter les doubles emplois et les chevauchements.

Les processus d’évaluation dans les territoires et dans une partie du nord du Québec et du Labrador sont administrés par des régimes qui ont été établis par des accords de revendications territoriales protégés par la Constitution. L’application de la législation fédérale varie dans chacun des régimes.

e. Mobilisation et consultation des Autochtones

L’AEIC agit en tant que coordonnatrice des consultations de la Couronne tout au long du processus d’évaluation d’impact pour les projets désignés par la LEI et dirige les consultations du gouvernement du Canada avec les peuples autochtones afin de répondre aux exigences statutaires de la LEI, et elle veille au devoir de consulter de la Couronne en vertu de la common law et du droit civil, ainsi qu’aux obligations découlant des dispositions des traités modernes et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de même qu’à l’engagement du gouvernement du Canada de faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. La LEI :

- donne la capacité de créer des règlements qui permettent de partager les pouvoirs d’évaluation du gouvernement fédéral;

- coordonne, par l’entremise de l’AEIC, les activités de mobilisation et de consultation pour toutes les évaluations fédérales;

- doit tenir compte des évaluations menées par les Autochtones, ainsi que du savoir, des droits et de la culture des Autochtones;

- doit tenir compte des impacts négatifs sur les droits dans les décisions clés;

- respecte les droits des peuples autochtones.

En mettant en œuvre la LEI, l’AEIC s’efforce de consolider la participation des Autochtones et de faire progresser la réconciliation. L’AEIC y parvient de plusieurs manières :

- Elle met en place des partenariats nouveaux et novateurs avec les peuples autochtones en collaborant à l’évaluation des impacts des projets et à l’élaboration de politiques et d’orientations.

- Elle utilise un modèle de consultation des peuples autochtones qui met l’accent sur la collaboration et la recherche de consensus;

- Elle publie des orientations à l’intention des promoteurs sur la mobilisation rapide des peuples autochtones dans le cadre de la LEI, qui vise à améliorer l’efficacité et la prévisibilité de la réglementation en aidant les promoteurs à établir des relations solides avec les peuples autochtones et à aborder les questions dès le début du processus d’EI.

- Elle fournit des fonds pour soutenir la participation des Autochtones aux évaluations de projets et pour renforcer les capacités.

De plus :

- L’AEIC négocie avec les groupes autochtones les dispositions relatives aux évaluations d’impact qui s’appliquent aux traités modernes, aux accords d’autonomie gouvernementale et aux accords portant sur des projets précis, et assure la surveillance de la mise en œuvre de ces accords, conformément à la politique collaborative de mise en œuvre des traités modernes du Canada.

- L’AEIC agit à titre de coordonnatrice par intérim des consultations de la Couronne pour les projets non désignés.

Comme l’exige la LEI, un comité consultatif autochtone, composé de membres des Premières Nations, d’Inuits et de Métis de partout au Canada, a été créé en 2019. Le comité fournit à l’AEIC des informations et des conseils d’experts pour l’élaboration de politiques et d’orientations clés afin de s’assurer que les droits, les intérêts et les perspectives uniques des peuples autochtones sont reconnus, affirmés et mis en œuvre dans les évaluations environnementales et les évaluations d’impact.

f. Mobilisation du public

La LEI exige que le public ait des possibilités significatives de participer à l’ensemble du processus d’évaluation. L’AEIC met en œuvre une approche de participation du public pour les évaluations d’impact des projets désignés, les évaluations régionales et les évaluations stratégiques qui sont inclusives et répondent aux besoins de la communauté. Le public a la possibilité de participer et de donner son avis à différentes étapes du processus d’évaluation et sur les documents clés relatifs aux évaluations. L’AEIC propose également des formations sur l’évaluation d’impact adaptées à différents publics, tels que les groupes autochtones, les promoteurs, les autorités fédérales et les membres du public.

Registre canadien d’évaluation d’impact

L’AEIC tient à jour le Registre canadien d’évaluation d’impact (le Registre) en ligne, qui fournit des informations sur l’évaluation de l’impact des projets proposés, des projets installés sur les terres domaniales et à l’extérieur du Canada, des évaluations régionales et stratégiques, des évaluations en vertu de la LCEE 2012 et des permis et autorisations fédéraux. Le Registre offre aux utilisateurs une plateforme de participation en ligne leur permettant de s’exprimer plus facilement sur les projets qui les concernent. Tous les documents et les commentaires du public concernant un projet sont publiés dans le Registre, y compris les informations soumises par les promoteurs du projet, les commentaires du public, des intervenants et des groupes autochtones, ainsi que les avis des autorités fédérales expertes.

Programmes d’aide financière

L’AEIC administre 21,4 millions de dollars en subventions et contributions, répartis en quatre programmes d’aide financière qui soutiennent la participation significative du public et la consultation des Autochtones :

- Programme d’aide financière aux participants : ce programme fournit une aide financière à des étapes clés du processus d’évaluation aux particuliers, aux organisations à but non lucratif et aux communautés et organisations autochtones afin de soutenir leur participation aux évaluations d’impact liées à des projets, aux évaluations régionales et aux évaluations stratégiques.

- Programme de dialogue politique : soutient une mobilisation efficace dans l’élaboration de politiques, d’orientations, de réglementations et de législations relatives à l’évaluation d’impact.

- Programme de soutien des capacités autochtones : appuie le développement des capacités autochtones locales et régionales afin de participer de manière significative aux évaluations d’impact propres aux projets, aux évaluations régionales, aux évaluations stratégiques et aux activités de contrôle et de suivi, ou à les entreprendre.

- Financement de la recherche sur les évaluations : soutient une recherche nouvelle et novatrice qui fait progresser la pratique de l’évaluation d’impact, notamment les évaluations régionales et stratégiques.

L’AEIC fournit également un financement annuel à la province de Québec dans le cadre de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois pour soutenir le Comité consultatif pour l’environnement de la Baie-James et le Comité consultatif de l’environnement Kativik.

g. Conseil consultatif

La LEI prévoit que le ministre crée un conseil consultatif chargé de fournir des avis et des recommandations sur les questions liées à la mise en œuvre des régimes d’évaluation d’impact, d’évaluation régionale et d’évaluation stratégique. Plus précisément, les avis fournis au ministre par le Conseil portent sur la gouvernance du régime et l’efficacité des processus établis en vertu de la Loi et mis en œuvre par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada. Le Conseil donne également des avis sur la question de savoir si le Canada atteint la transparence et la prévisibilité pour les promoteurs et le public, aide à identifier les problèmes tôt et crée des gains d’efficience afin de mieux appuyer la prise de décisions dans l’intérêt du public.

Le conseil consultatif du ministre est composé de 12 membres, tout au plus, y compris le président. Le président de l’AEIC est un membre d’office supplémentaire, sans droit de vote.

Les membres ont des expériences variées afin de garantir des points de vue larges et inclusifs qui tiennent compte des perspectives régionales, de la diversité des expériences et de la représentation des sexes. Ces membres ont de l’expérience auprès de divers groupes engagés dans le régime d’évaluation d’impact, notamment l’industrie, les organisations environnementales et le milieu universitaire. En outre, selon la LEI, le Conseil doit être composé d’au moins une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone représentant les intérêts des Premières Nations, d’une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone représentant les intérêts des Inuits et d’une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone représentant les intérêts des Métis. Le Conseil est tenu de fournir son avis dans un rapport semestriel qui est présenté au Parlement.

h. Obligations et engagements internationaux

Les activités internationales de l’AEIC visent à garantir que le Canada respecte ses obligations internationales en matière d’évaluation d’impact, qu’il se tient au courant des nouvelles questions, tendances et meilleures pratiques internationales en matière d’évaluation d’impact et qu’il les influence, et que tout nouvel engagement multilatéral ou bilatéral est compatible avec les priorités nationales du Canada.

Le Canada fait partie de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (convention d’Espoo). En vertu de la convention d’Espoo, le Canada a l’obligation d’évaluer les impacts transfrontaliers potentiels de certaines activités dès le début de la planification et de permettre au public et aux autorités des pays concernés de participer au processus d’évaluation des impacts.

L’AEIC est responsable de la mise en œuvre et de l’application par le Canada de la convention d’Espoo et conseille les autres ministères fédéraux et les commissions d’évaluation des incidences dans les territoires (commissions nordiques) en ce qui concerne l’applicabilité de la convention d’Espoo aux projets au Canada susceptibles d’avoir des incidences transfrontalières. L’AEIC examine également les informations reçues d’autres pays concernant des projets susceptibles d’avoir des incidences transfrontalières au Canada et coordonne, le cas échéant, la réponse et la participation du Canada à leurs processus d’évaluation environnementale. L’AEIC représente également le Canada en tant que membre du Comité de mise en œuvre de la Convention d’Espoo pour la période 2024-2029.

Le Canada fait également partie à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM). L’AEIC travaille en étroite collaboration avec Affaires mondiales Canada et d’autres ministères afin de garantir le respect des obligations de la CNUDM en matière d’évaluation environnementale et de surveillance des activités susceptibles de provoquer des changements néfastes pour le milieu marin. L’AEIC s’acquitte de cette tâche en fournissant des conseils et en participant à la négociation des accords d’application de la CNUDM, notamment le code minier de l’Autorité internationale des fonds marins pour l’exploitation commerciale des minéraux des grands fonds marins et le récent traité sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la compétence nationale (traité BBNJ).

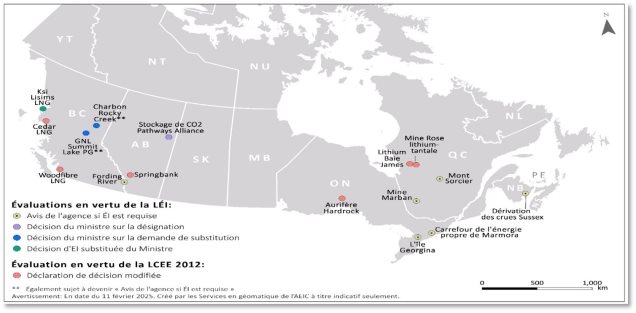

5. Décisions à venir en matière d’évaluation

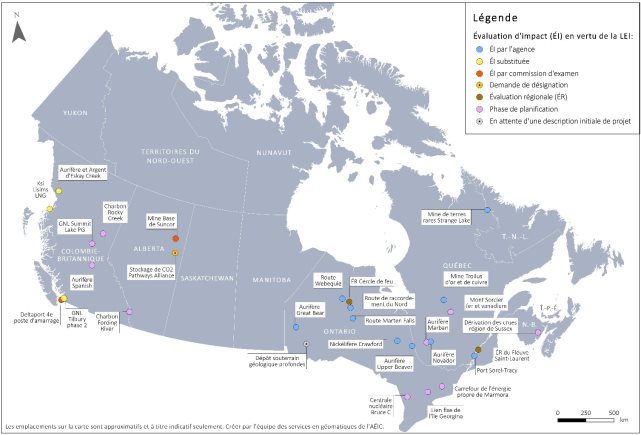

Un certain nombre de décisions doivent être prises par le ministre en vertu de la LCEE 2012 ou de la LEI d’ici septembre 2025. Une carte des emplacements des projets et des dates de décision prévues (sous réserve de modifications) est présentée ci-dessous.

Figure 1 - Version texte

Carte du Canada décrivant les projets d’évaluation en cours en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE (2012)) ou Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) avec une décision ministérielle prévue avant ou au plus tard en septembre 2025 (à compter du 11 février 2025).

Les projets en vertu de la LCEE (2012) avec leur emplacement et type de décision inclus les suivants.

- Projet de gaz naturel liquéfié Cedar (Colombie-Britannique, Modification à la déclaration de décision)

- Projet de gaz naturel liquéfié Woodfibre (Colombie-Britannique, Modification à la déclaration de décision)

- Projet de réservoir hors cours d'eau de Springbank (Alberta, Modification à la déclaration de décision)

- Mine Greenstone (acslnd Mine d'Or Hardrock) (Ontario, Modification à la déclaration de décision)

- Mine de lithium Baie James (Québec, Modification à la déclaration de décision)

- Mine Rose lithium – tantale (Québec, Modification à la déclaration de décision)

Les projets en vertu de la LEI avec leur emplacement et type de décision inclus les suivants.

- Projet GNL Ksi Lisims - Installations de liquéfaction du gaz naturel et de terminal portuaire (Colombie-Britannique, Décision ministérielle relative à l’évaluation d’impact substitué)

- Projet de charbon métallurgique Rocky Creek (Colombie-Britannique, Décision ministérielle relative à la demande de substitution et susceptible de devenir une décision que l’agence détermine si une évaluation d'impact est nécessaire)

- Projet de GNL Summit Lake PG (Colombie-Britannique, Décision ministérielle relative à la demande de substitution et susceptible de devenir une décision que l’agence détermine si une évaluation d'impact est nécessaire)

- Projet d'extension de Fording River (Colombie-Britannique, Agence détermine si une évaluation d'impact est nécessaire)

- Projet de captage de dioxyde de carbone Pathways Alliance (Alberta, Décision ministérielle relative à la demande de désignation)

- Projet de lien fixe de l'île Georgina (Ontario, Agence détermine si une évaluation d'impact est nécessaire)

- Projet du carrefour de l’énergie propre de Marmora (Ontario, Agence détermine si une évaluation d'impact est nécessaire)

- Marathon Gold (Québec, Agence détermine si une évaluation d'impact est nécessaire)

- Projet Mont Sorcier (Québec, Agence détermine si une évaluation d'impact est nécessaire)

- Projet de dérivation des crues dans la région de Sussex (Nouveau-Brunswick, Agence détermine si une évaluation d'impact est nécessaire)

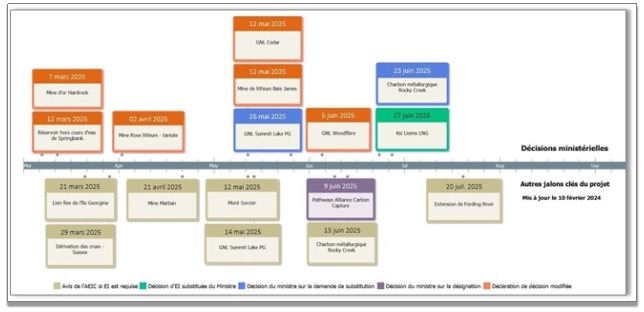

Figure 2 - Version texte

Calendrier décrivant les décisions ministérielles anticipées pour les projets en vertu de la LCEE (2012) ou la LEI. (Notez que la décision ministérielle relative à la demande de désignation est déléguée au président de l’AEIC.)

Les décisions ministérielles notées dans le calendrier incluent les projets suivants.

- 7 mars 2025 – Modification à la déclaration de décision pour la mine d’or Hardrock

- 12 mars 2025 – Modification à la déclaration de décision pour le projet de réservoir hors cours d'eau de Springbank

- 2 avril 2025 – Modification à la déclaration de décision pour la mine Rose lithium – tantale

- 12 mai 2025 – Modification à la déclaration de décision pour le projet GNL Cedar

- 12 mai 2025 – Modification à la déclaration de décision pour la mine de lithium Baie James

- 26 mai 2025 – Décision ministérielle relative à la demande de substitution pour GNL Summit Lake

- 5 juin 2025 – Modification à la déclaration de décision pour le GNL Woodfibre

- 23 juin 2025 – Décision ministérielle relative à la demande de substitution pour le projet de charbon métallurgique Rocky Creek

- 27 juin 2025 – Décision ministérielle relative à l’évaluation d’impact substitué pour le projet GNL Ksi Lisims

Autres jalons clés des projets identifié dans le calendrier :

- 21 mars 2025 – Agence détermine si une évaluation d'impact est nécessaire pour le projet de lien fixe de l'île Georgina

- 29 mars 2025 – Agence détermine si une évaluation d'impact est nécessaire pour le projet de dérivation des crues dans la région de Sussex

- 21 avril 2025 – Agence détermine si une évaluation d'impact est nécessaire pour le projet minier aurifère Marban

- 12 mai 2025 – Agence détermine si une évaluation d'impact est nécessaire pour le projet Mont Sorcier

- 14 mai 2025 – Agence détermine si une évaluation d'impact est nécessaire pour le projet GNL Summit Lake

- 9 juin 2025 – Décision ministérielle relative à la demande de désignation pour le projet de captage de dioxyde de carbone Pathways Alliance

- 13 juin 2025 – Agence détermine si une évaluation d'impact est nécessaire pour le projet de charbon métallurgique Rocky Creek

- 20 juin 2025 – Agence détermine si une évaluation d'impact est nécessaire pour le projet d'extension de Fording River

6. Prévisions de projets

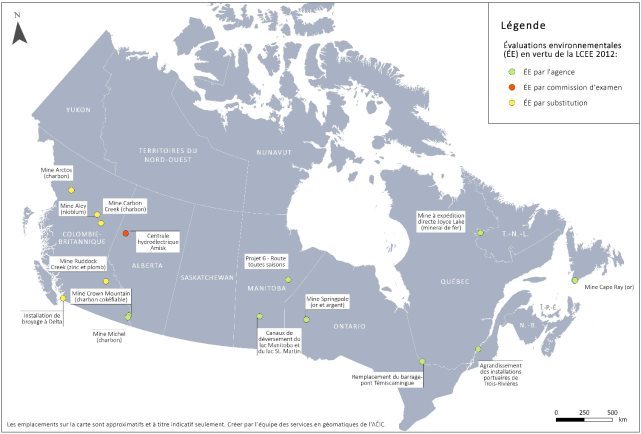

Actuellement, 25 projets font l’objet d’une évaluation au titre de la LEI et 15 au titre de la LCEE 2012. Ces projets sont présentés sur les cartes ci-dessous :

a. Évaluations en vertu de la LEI

Évaluations en vertu de la LEI - Version texte

Carte du Canada décrivant les projets d’évaluation en cours en vertu de la LEI (à compter de février 2025). La liste suivante inclut les noms, les emplacements et la phase de l’évaluation pour chaque projet.

- Projet revitalisation de Eskay Creek (Colombie-Britannique, évaluation d’impact substitué)

- Projet GNL Ksi Lisims (Colombie-Britannique, évaluation d’impact substitué)

- Projet de charbon métallurgique Rocky Creek (Colombie-Britannique, phase de planification)

- Projet GNL Summit Lake (Colombie-Britannique, phase de planification)

- Projet aurifère Spanish Mountain (Colombie-Britannique, phase de planification)

- Projet d'agrandissement de Deltaport - quatrième poste d'amarrage (Colombie-Britannique, évaluation d’impact par une commission)

- Projet d'extension de Fording River (Colombie-Britannique, phase de planification)

- Projet d'agrandissement de la mine Base de Suncor (Alberta, évaluation d’impact par une commission)

- Projet de captage de dioxyde de carbone Pathways Alliance (Alberta, demande de désignation)

- Projet de route d'approvisionnement Webequie (Ontario, évaluation d’impact par l’Agence)

- Évaluation régionale du Cercle de feu (Ontario, évaluation régionale)

- Projet de la route de raccordement du Nord (Ontario, évaluation d’impact par l’Agence)

- Route d’accès à la collectivité de Marten Falls (Ontario, évaluation d’impact par l’Agence)

- Projet aurifère Great Bear (Ontario, évaluation d’impact par l’Agence)

- Projet nickélifère Crawford (Ontario, évaluation d’impact par l’Agence)

- Projet de stockage de déchets radioactifs à faible et moyenne activité dans des couches géologiques (Ontario, en attente de la description initiale de projet)

- Projet Aurifère Upper Beaver (Ontario, évaluation d’impact par l’Agence)

- Projet de centrale nucléaire Bruce C (Ontario, évaluation d’impact par l’Agence)

- Projet de lien fixe de l'île Georgina (Ontario, phase de planification)

- Projet du carrefour de l’énergie propre de Marmora (Ontario, phase de planification)

- Projet minier Troilus (Québec, évaluation d’impact par l’Agence)

- Projet Mont Sorcier (Québec, phase de planification)

- Projet minier aurifère Marban (Québec, phase de planification)

- Projet minier aurifère Novador (Québec, évaluation d’impact par l’Agence)

- Projet de terminal portuaire Sorel-Tracy (Québec, évaluation d’impact par l’Agence)

- Évaluation régionale de la région du fleuve Saint-Laurent (Québec, évaluation régionale)

- Projet minier de terres rares Strange Lake (Québec, évaluation d’impact par l’Agence)

- Projet de dérivation des crues dans la région de Sussex (Nouveau Brunswick, phase de planification)

b. Évaluations en vertu de la LCEE 2012

Évaluations en vertu de la LCEE 2012 - Version texte

Carte du Canada décrivant les projets d’évaluation en cours en vertu de la LCEE (2012) (à compter de février 2025. La liste suivante inclut les noms, les emplacements et la phase de l’évaluation pour chaque projet.

- Arctos Anthracite (Colombie-Britannique, évaluation environnementale substitué)

- Projet de Mine Aley (Colombie-Britannique, évaluation environnementale substitué)

- Projet de mine de charbon métallurgique Carbon Creek (Colombie-Britannique, évaluation environnementale substitué)

- Projet minier Ruddock Creek (Colombie-Britannique, évaluation environnementale substitué)

- Projet de charbon cokéfiable Crown Mountain (Colombie-Britannique, évaluation environnementale par l’Agence)

- Projet d'installation de broyage à Delta (Colombie-Britannique, évaluation environnementale substitué)

- Projet de charbon Michel (Colombie-Britannique, évaluation environnementale par l’Agence)

- Projet hydroélectrique Amisk (Alberta, évaluation environnementale par commission)

- Projet 6 – Route toute saison reliant la Nation Crie de Manto Sipi, la Nation Crie de Bunibonibee et la Première Nation de God's Lake (Manitoba, évaluation environnementale par l’Agence)

- Projet de Canaux de Déversement du lac Manitoba et du lac St. Martin (Manitoba, évaluation environnementale par l’Agence)

- Projet aurifère Springpole (Ontario, évaluation environnementale par l’Agence)

- Remplacement du barrage-pont du Québec du complexe des barrages Témiscamingue (Québec, évaluation environnementale par l’Agence)

- Agrandissement du Port de Trois-Rivières (Québec, évaluation environnementale par l’Agence)

- Projet de minerai de fer à expédition directe Joyce Lake (Terre-Neuve-et-Labrador, évaluation environnementale par l’Agence)

- Projet de mine d'or Cape Ray (Terre-Neuve-et-Labrador, évaluation environnementale par l’Agence)

c. Évaluations régionales et stratégiques en cours

L’AEIC a deux évaluations régionales en cours, décrites ci-dessous, et n’a pas d’évaluation stratégique en cours.

Évaluation régionale dans la région du Cercle de feu

Date de début : 20 janvier 2025

Date d’achèvement prévue : 20 juillet 2028

Objectif : Fournir des informations sur les priorités essentielles pour les Premières Nations partenaires et le gouvernement du Canada, dans la zone d’évaluation, et fournir une analyse des effets positifs et négatifs potentiels, y compris les effets cumulatifs et interactifs dus aux activités de développement anticipées dans l’ensemble de la zone d’évaluation. De plus, l’évaluation régionale établira et fournira des recommandations sur la manière dont les effets potentiels, cumulatifs et autres, peuvent être gérés au mieux afin d’éviter les conséquences négatives et de consolider les effets positifs, et sur la manière dont les étapes de suivi nécessaires seraient déterminées et lancées (en précisant par quel organisme de gouvernance elles le seraient). L’évaluation régionale produira de l’information qui sera utile pour rationaliser les évaluations de projets subséquentes et appuyer des décisions de projet plus efficaces et plus opportunes.

Évaluation régionale de la zone du fleuve Saint-Laurent

Date de début : Actuellement à l’étape préparatoire

Date d’achèvement prévue : À déterminer