Évaluation du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants

Formats substituts

Évaluation du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants [PDF - 2.9 Mo]

Les formats en gros caractères, braille, MP3 (audio), texte électronique, et DAISY sont disponibles sur demande en commandant en ligne ou en composant le 1 800 O-Canada (1-800-622-6232). Si vous utilisez un téléscripteur (ATS), composez le 1-800-926-9105.

Liste des tableaux

- Tableau 1. Renseignements sur les dépenses annuelles réelles et prévues du volet 1 du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants

- Tableau 2. Renseignements sur les dépenses annuelles réelles et prévues du volet 2 du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants

- Tableau 3. Nombre et proportion de participants uniques par province, de 2012 à 2021

- Tableau 4. Proportion de participants au programme Passeport pour ma réussite par sous-population et par région, de 2012 à 2021

- Tableau 5. Nombre de projets et de recherches réalisés dans le cadre du Fonds d’innovation en 2020 2021

Liste des graphiques

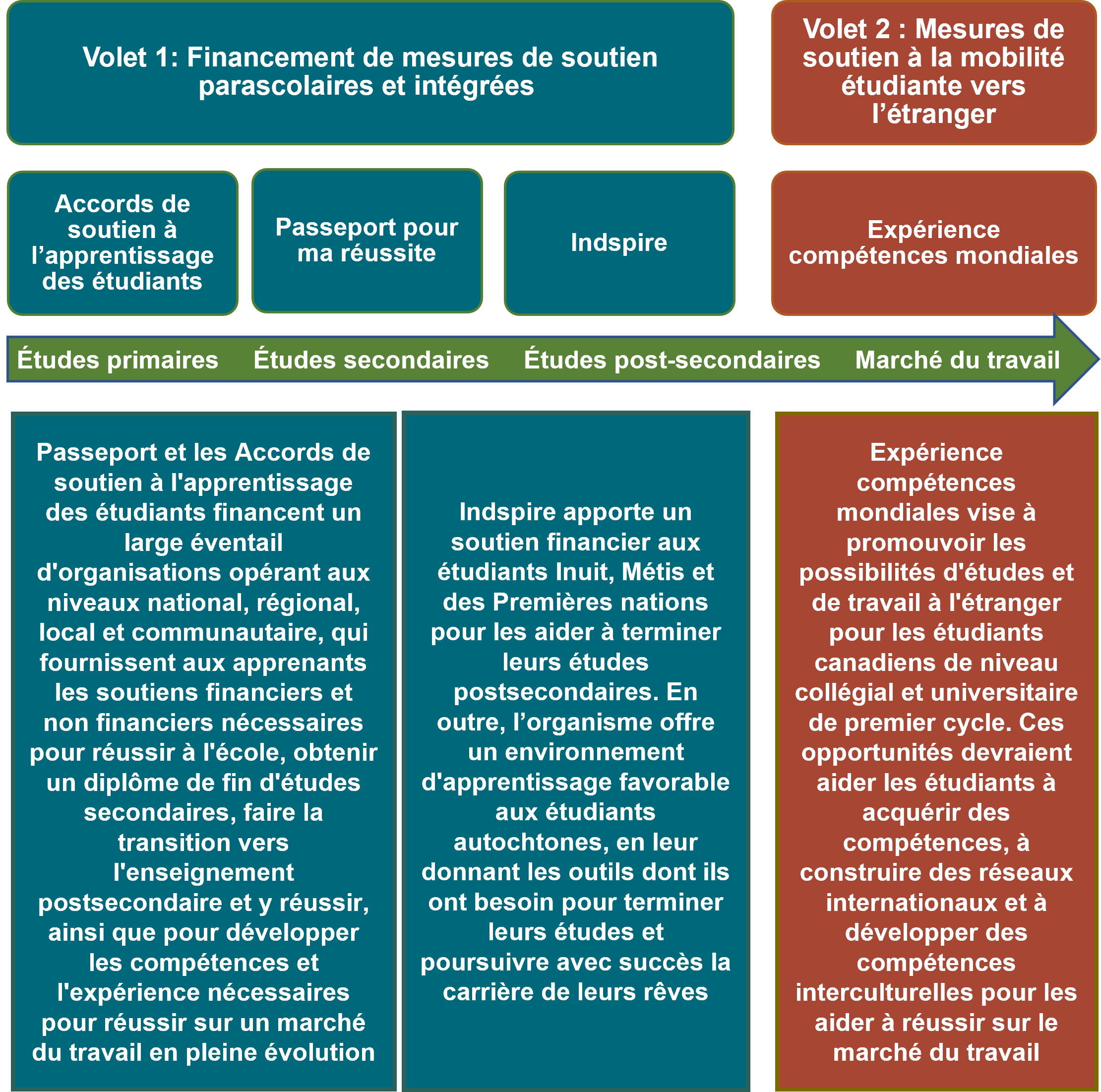

- Graphique 1 : Structure du Programme-cadre de soutien à l’apprentissage des étudiants

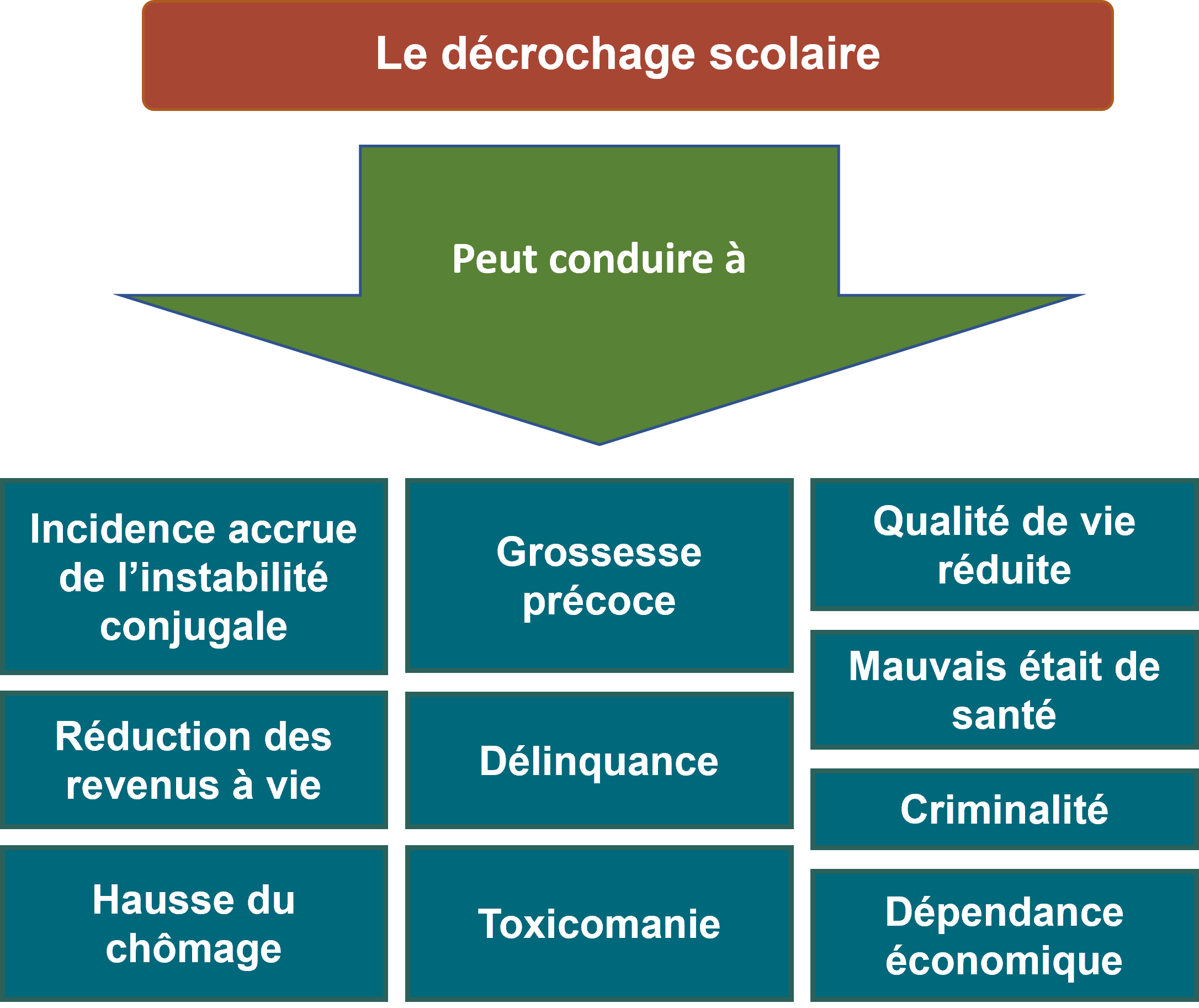

- Graphique 2 : Répercussions possibles de l’absence de diplôme d’études secondaires

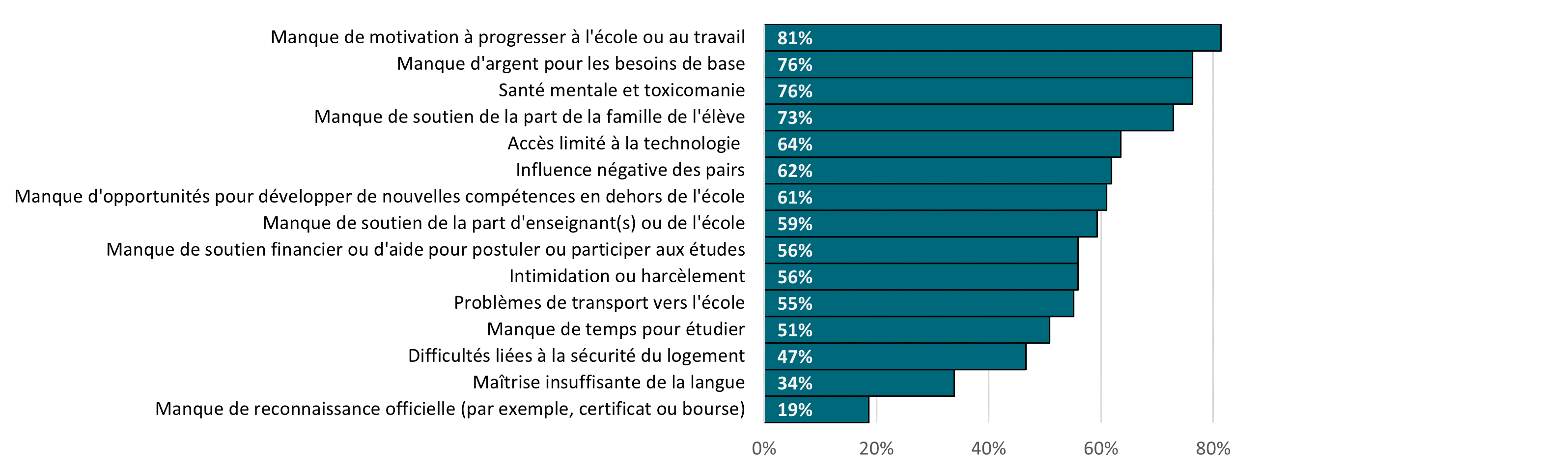

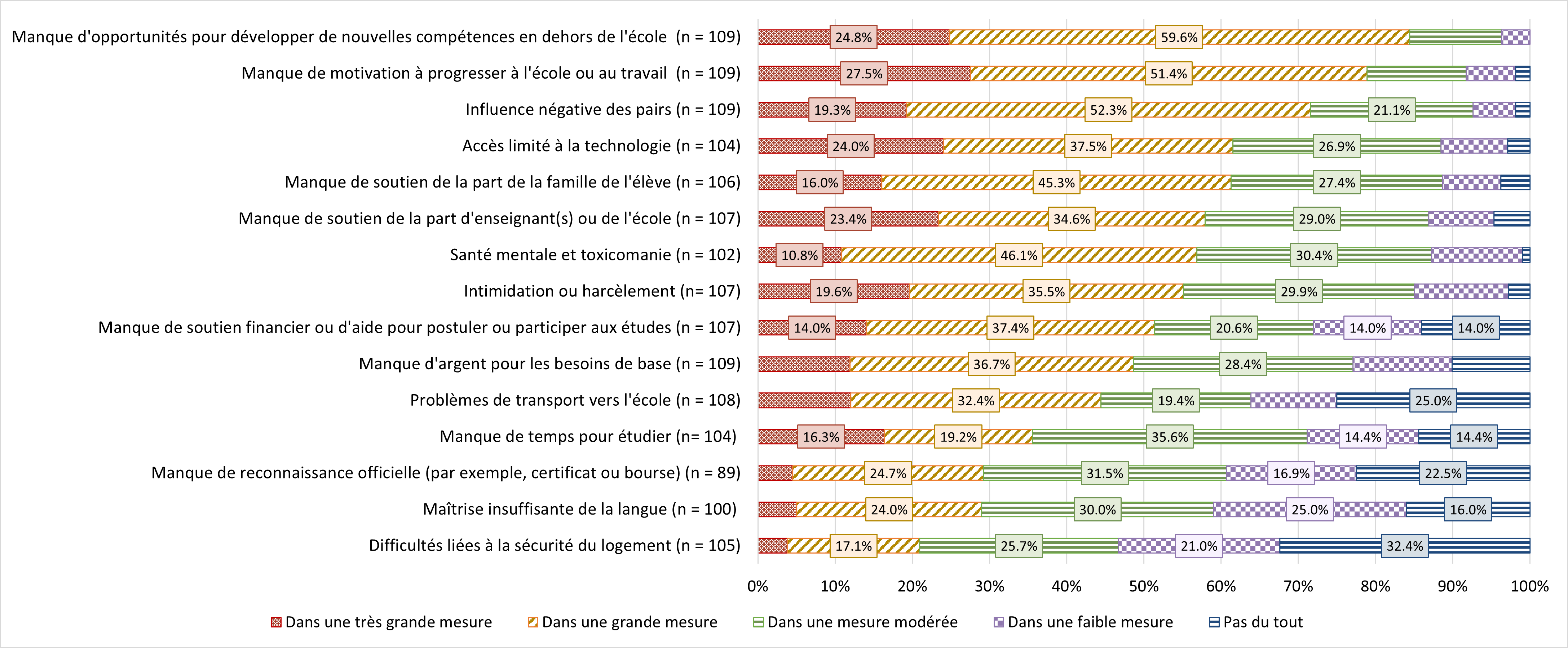

- Graphique 3 : Principaux obstacles auxquels les jeunes sont confrontés entravant la poursuite de leurs objectifs scolaires

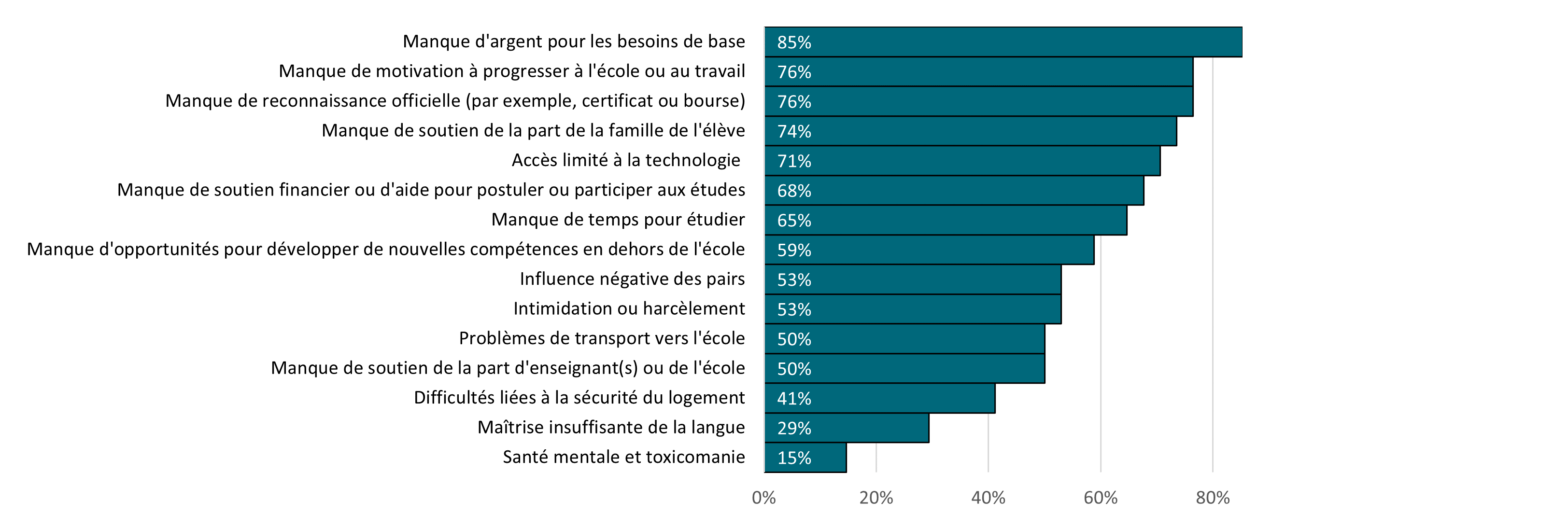

- Graphique 4 : Les principaux défis auxquels sont confrontés les étudiants issus de ménages à faible revenu dans le cadre de votre projet visant à les aider à atteindre leurs objectifs scolaires

- Graphique 5 : Proportion de la population âgée de 25 à 64 ans titulaire d’un certificat ou d’un diplôme postsecondaire, selon le statut autochtone

- Graphique 6 : Proportion de personnes handicapées âgées de 25 à 64 ans titulaires d’un certificat ou d’un diplôme postsecondaire, selon gravité (en 2017)

- Graphique 7 : Proportion de la population âgée de 25 à 64 ans ayant un certificat ou un diplôme postsecondaire, selon le statut d’immigration, en 2021

- Graphique 8 : Proportion de personnes âgées de 25 à 64 ans ayant un certificat ou un diplôme postsecondaire, selon l’origine ethnique, en 2021

- Graphique 9 : Proportion de membres de minorités visibles et de personnes n’appartenant pas à une minorité visible, âgés de 25 à 64 ans, titulaires d’un certificat ou d’un diplôme postsecondaire, selon le statut d’immigrant, en 2021

- Graphique 10 : Proportion d’étudiants âgés de 25 à 64 ans ayant obtenu un certificat ou un diplôme postsecondaire entre 2015 et 2018, selon leur identité de genre

- Graphique 11 : Mesure dans laquelle le(s) projet(s) du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants aide(nt) les étudiants à surmonter diverses difficultés

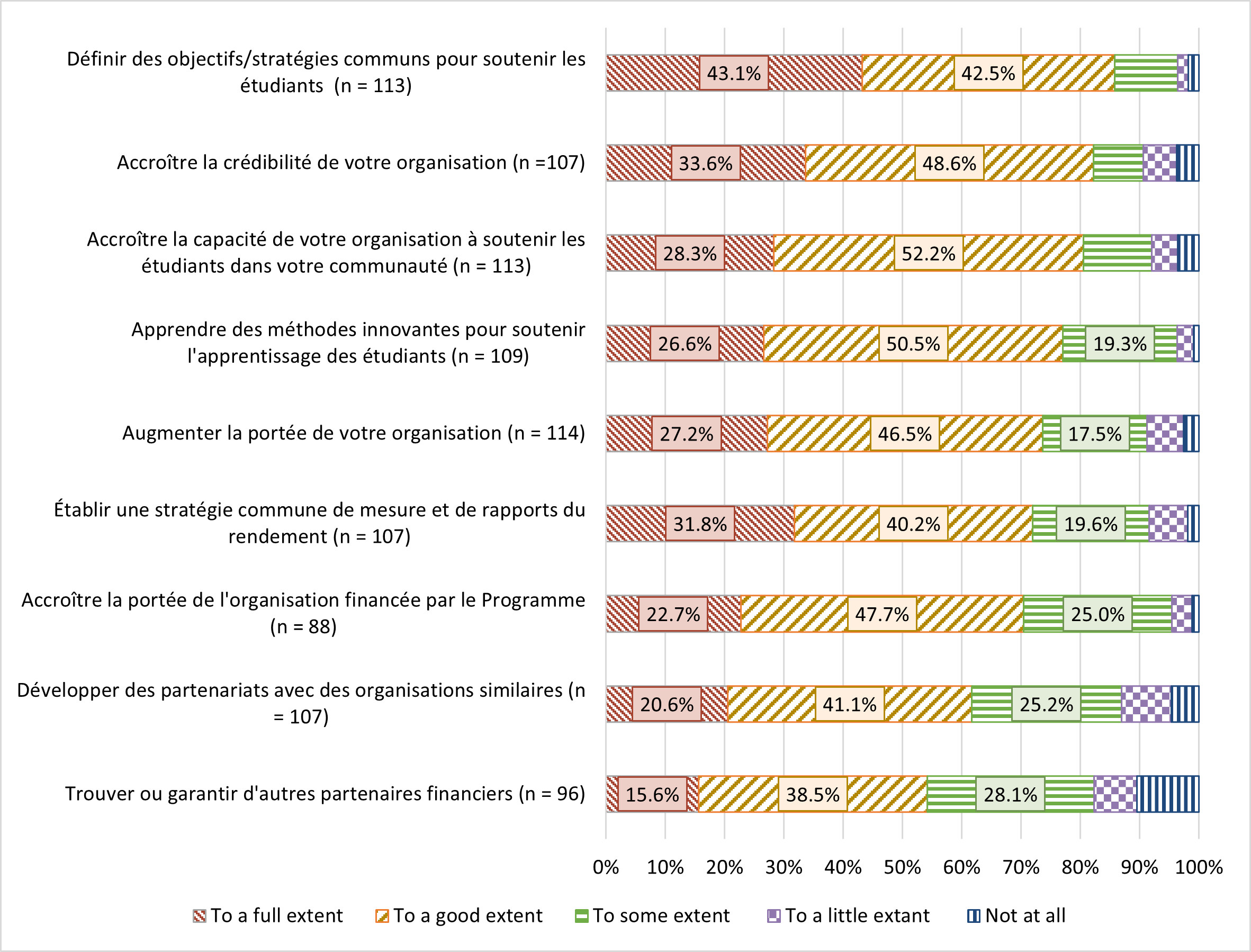

- Graphique 12 : Avantages des partenariats avec les organisations financées par le Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants

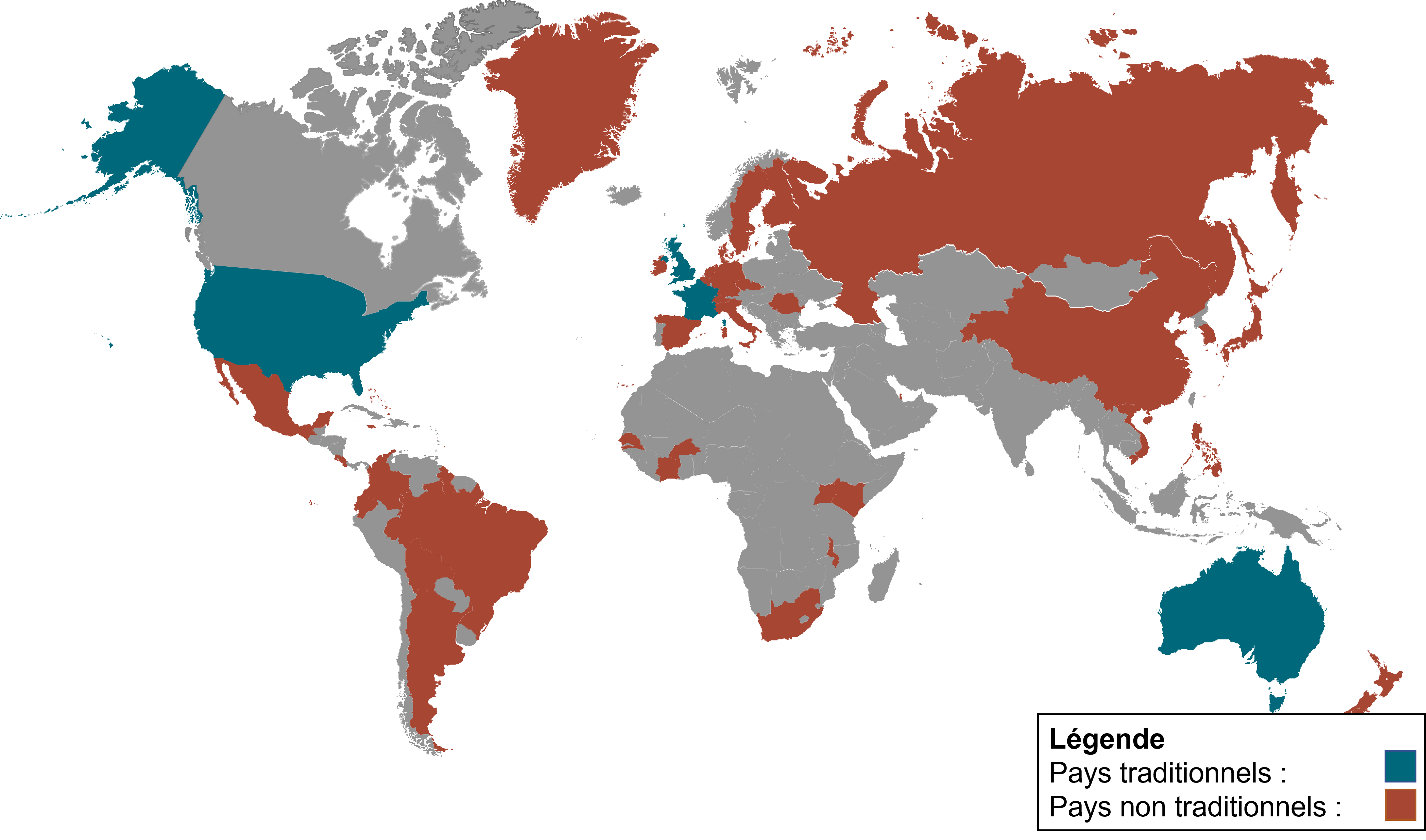

- Graphique 13 : Pays dans lesquels les établissements postsecondaires canadiens ont établi des partenariats dans le cadre du programme Expérience compétences mondiales

Liste des acronymes

- EDSC

- Emploi et Développement social Canada

- PSAE ou “Le Programme”

- Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants

- OCDE

- Organisation de coopération et de développement économiques

Sommaire

Le Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants (ci-après dénommé « le Programme ») finance un large éventail d’organisations au service des jeunes. Ces organisations offrent des mesures de soutien à l’apprentissage adaptées, financières et non financières. Deux grands volets de financement soutiennent les apprenants à risque d’abandonner les études :

Le volet 1 - Financement de mesures de soutien parascolaires et intégrées – soutient les organisations au service des jeunes. Ces organisations aident les étudiants mal desservis à réussir à l’école, à obtenir leur diplôme d’études secondaires et à faire la transition vers l’enseignement postsecondaire et le marché du travail. Elles offrent des mesures de soutien parascolaires, intégrées et adaptées, notamment le tutorat, le mentorat ou l’encadrement, le soutien en matière de santé mentale, de toxicomanie et de bien-être, l’accès aux technologies de littératie numérique et d’apprentissage, le perfectionnement professionnel et perfectionnement de compétences de base et d’autres mesures intégrées pour aider la famille de l’étudiant à accéder plus facilement aux services visant à satisfaire les besoins fondamentaux.

Le volet 1 est composé de 3 composantes principales :

- Passeport pour ma réussite;

- Indspire;

- les accords dans le cadre du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants.

Le volet 2 – Mesures de soutien à la mobilité étudiante vers l’étranger - soutient 2 associations nationales d’établissements d’enseignement postsecondaire. Ces associations collaborent avec les établissements d’enseignement postsecondaire pour offrir aux étudiants la possibilité d’étudier et de travailler à l’étranger.

Bien que la Direction d’évaluation évalue ce programme-cadre pour la première fois, elle s’appuie sur l’« évaluation de Passeport pour ma réussite » (EDSC, 2019). Les conclusions de cette évaluation portent sur la période allant de l’exercices 2019 à 2020 à l’exercice 2021 à 2022. Au cours de cette période, le Programme a accordé des subventions et contributions s’élevant à 150,1 millions de dollars pour le volet 1 et 18,2 millions de dollars pour le volet 2.

Principales constatations concernant le volet 1 – Mesures de soutien parascolaires et intégrées

Le Canada a un taux élevé de réussite au niveau postsecondaire par rapport à d’autres pays développés. Cependant, certaines communautés au Canada se heurtent à des obstacles supplémentaires, sont mal desservies ou sont sous-représentées dans l’enseignement postsecondaire. Cette situation a de nombreuses conséquences pour les étudiants de ces communautés et pour le Canada.

Passeport pour ma réussite : Entre avril 2019 et mars 2022, le programme Passeport pour ma réussite a aidé entre 6 209 et 6 512 étudiants par an.

Passeport pour ma réussite a eu un effet positif sur l’obtention du diplôme d’études secondaires et sur l’inscription dans un programme d’enseignement postsecondaire. Il a également eu un effet positif sur la préparation à l’emploi et les résultats sur le marché du travail. En fait, le taux d’obtention de diplôme d’études secondaires est en moyenne 22,2 % plus élevé pour les participants des sites de l’Ontario et 37,6 % plus élevé pour les participants du Québec comparativement aux non-participants. De plus, de 2019 à 2021, entre 68 % et 74 % des participants au programme Passeport pour ma réussite sont passés aux études ou à la formation postsecondaires, selon les sites.

Indspire a octroyé 12 839 bourses d’études au cours des exercices 2020 à 2021 et 2021 à 2022. Cela représente un total d’environ 43 millions de dollars versés aux jeunes des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Les participants à Indspire ont un taux d’obtention du diplôme postsecondaire plus élevé que les autres étudiants autochtones.

Les trois-quarts (75 %) des bénéficiaires de bourses octroyées par Indspire ont terminé leurs études postsecondaires dans le temps prévu et 88,4 % ont obtenu leur diplôme dans les 4 ans suivant la date prévue.

Accords dans le cadre du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants :

De l’exercice 2019 à 2020 à l’exercice 2021 à 2022, environ 34 648 étudiants ont bénéficié d’un soutien parascolaire et intégré dans le cadre des accords du programme Droit au but. Au cours de la même période, 16 505 étudiants ont bénéficié d’un soutien similaire dans le cadre des mesures d’urgence relatives à la COVID‑19.

Compte tenu du caractère récent des projets évalués, les données disponibles sont limitées sur le profil démographique des participants aux projets (contrairement au programme Passeport pour ma réussite et Indspire). En effet, au cours de la période d’évaluation, les données sur les résultats des projets étaient limitées parce que la plupart des projets étaient encore en cours (notamment les accords du programme Droit au but et les mesures d’urgence relatives à la COVID 19). Étant donné que la plupart des projets menés dans le cadre des accords du Programme sont relativement récents, il est trop tôt pour examiner les résultats obtenus chez les jeunes, compte tenu des preuves disponibles.

Les organisations financées déterminent et diffusent des pratiques innovantes pour soutenir les étudiants mal desservis. Elles développent aussi des partenariats et des réseaux avec d’autres organisations au service des jeunes. Ces petites organisations ont accès à des mesures de soutien financières et non financières pour aider plus efficacement les étudiants mal desservis.

Les nouveaux accords, financés dans le cadre de l’appel de propositions de 2021, fournissent moins de prévisibilité pour les prestataires de services en raison du financement à court terme. Les accords de 1 an, combinés à des retards quant aux décisions de financement et à l’attribution des fonds, ont rendu difficile la mise en œuvre de mesures de soutien adaptées pour lutter contre les obstacles systémiques.

Principales constatations concernant le volet 2 – Mesures de soutien à la mobilité étudiante vers l’étranger

Les étudiants qui souhaitent participer à des possibilités à l’étranger en retirent des avantages. Cela profite également au Canada. Pourtant, les étudiants se heurtent à des obstacles financiers et non financiers qui les empêchent d’étudier et de travailler à l’étranger. Certains étudiants sont confrontés à davantage d’obstacles, en particulier ceux-ci :

- les étudiants qui souhaitent étudier ou travailler dans des pays non traditionnels (par exemple des pays autres que les États‑Unis, le Royaume‑Uni, l’Australie et la France);

- les étudiants sous-représentés (par exemple les étudiants issus de familles à faible revenu, les étudiants autochtones et les étudiants handicapés).

Les établissements d’enseignement postsecondaire financés ont contribué à l’élaboration de leçons apprises et de pratiques prometteuses. Il s’agit notamment de recherches sur l’atténuation des obstacles et sur les mesures de soutien intégrées permettant aux étudiants de participer à des possibilités à l’étranger.

En 2020‑2021, environ 13 600 étudiants canadiens ont directement tiré profit de ces activités. En outre, les projets financés ont permis de développer des partenariats avec des établissements d’enseignement postsecondaire dans près de 50 pays.

Recommandations

- Continuer à recueillir des données pour comprendre les caractéristiques, les défis et les pratiques prometteuses et tenir compte des besoins émergents et de mieux soutenir les étudiants mal desservis ou sous-représentés dans l’enseignement postsecondaire.

- Examiner des possibilités d’améliorer la durabilité des projets au-delà du financement du Programme en favorisant le développement de partenariats et en renforçant le rôle du Programme dans l’élaboration et la diffusion de leçons apprises et de pratiques prometteuses auprès de toutes les organisations au service de la jeunesse.

- Continuer à améliorer et à renforcer la stratégie de collecte de données afin d’optimiser les résultats et de soutenir la prise de décision, y compris en explorant les moyens d’optimiser l’impact du Programme.

Réponse et plan d’action de la direction

Réponse globale de la direction

La direction accepte les recommandations formulées dans l’évaluation du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants et utilisera les constatations pour orienter le travail en cours et la recommandation stratégique sur l’avenir du Programme après 2025. Le Programme est relativement nouveau, il est donc important de noter que, au moment de l’évaluation, certains travaux étaient en cours pour traiter bon nombre d’aspects qui ont été relevés dans le rapport d’évaluation. Par exemple, renforcer et uniformiser la collecte de données auprès des bénéficiaires du financement, aider les responsables du Programme à mieux comprendre les obstacles auxquels les étudiants se heurtent et élaborer un cadre de mesure de l’incidence du Programme.

Les objectifs de l’évaluation formative étaient d’examiner la pertinence et la conception du Programme ainsi que l’efficacité de ce dernier au chapitre de l’atteinte des objectifs et résultats escomptés entre avril 2019 et mars 2022. L’évaluation du Programme au cours de cette période s’est avérée difficile, car, comme indiqué précédemment, le Programme était nouveau et les diverses initiatives financées se trouvaient à différents stades de mise en œuvre. En outre, bien qu’il y ait eu une injection importante de nouveaux fonds sur une courte période pour un projet pilote du Programme, d’importants problèmes de mise en œuvre ont entraîné la signature d’accords au-delà de la période visée par l’évaluation. La prolongation de 2 ans du projet pilote annoncé dans l’énoncé économique de l’automne 2022 a permis au Ministère de se concentrer sur un grand nombre d’éléments essentiels répertoriés dans l’évaluation, à savoir la diffusion des connaissances et la collecte de données. On a accordé moins d’importance à ces activités, car il fallait se pencher en priorité sur le renouvellement du Programme en raison de la brièveté des cycles de financement.

Cette évaluation s’appuie sur l’évaluation du programme Passeport pour ma réussite de 2019, mais il s’agit de la première évaluation du Programme-cadre. Dans l’ensemble, s’assurer que les étudiants disposent des mesures de soutien dont ils ont besoin dans le cadre de leurs études afin de favoriser leur réussite future est une priorité pour le Programme. Comme on le mentionne dans l’évaluation, même si le Canada a un taux de réussite élevé en matière d’études postsecondaires par rapport à d’autres pays similaires, certains étudiants ont encore besoin d’un soutien supplémentaire dans le système scolaire ou en dehors de celui-ci pour réussir. Compte tenu des conséquences négatives pour les personnes et pour la société dans son ensemble associées à l’abandon scolaire, le Programme est essentiel, car il offre un soutien adapté en dehors du système scolaire et tout au long du parcours d’apprentissage de l’étudiant. Grâce au financement du Programme, diverses organisations nationales ou régionales ou locales ont été bien placées pour offrir un soutien aux étudiants ou aux organisations éducatives et continuent de l’être.

Recommandation numéro 1

Continuer à recueillir des données pour comprendre les caractéristiques, les défis et les pratiques prometteuses et tenir compte des besoins émergents et de mieux soutenir les étudiants mal desservis ou sous-représentés dans l’enseignement postsecondaire.

Réponse

La direction accepte cette recommandation. Des efforts considérables étaient déjà en cours pendant la période d’évaluation et à la suite de celle-ci, afin de garantir que les interventions du Programme aident le plus efficacement possible les jeunes qui ont les besoins les plus importants.

Plan d’action de la direction

Discuter avec des experts de premier plan des obstacles à la réussite scolaire des groupes ciblés et utiliser les constatations des sources de données existantes pour orienter la conception et la mise en œuvre des programmes. À compléter par l’été 2023 et en continu.

Mettre en œuvre un plan d’action de la stratégie d’impact pour la mise en place de mesures à court, moyen et long terme, sur la base des recommandations d’un cabinet d’experts. À compléter par l’automne 2023.

Évaluer l’impact d’Expérience compétences mondiales sur l’acquisition de compétences de base au moyen d’une évaluation externe du programme et de recherches. Poursuivre la collecte de données et d’éléments probants pour soutenir la mise en œuvre d’Expérience compétences mondiales. À compléter par l’automne 2023 et en continu.

Réviser le profil d’information sur le rendement pour tenir compte des changements récents apportés au programme-cadre (c’est-à-dire 2 volets) et délimiter les résultats associés et la mesure de l’impact. À compléter par l’automne 2023.

Recommandation numéro 2

Examiner des possibilités d’améliorer la durabilité des projets au-delà du financement du Programme en favorisant le développement de partenariats et en renforçant le rôle du Programme dans l’élaboration et la diffusion de leçons apprises et de pratiques prometteuses auprès de toutes les organisations au service de la jeunesse.

Réponse

La direction accepte cette recommandation. Le Programme examine de nouvelles stratégies afin de prendre appui sur les pratiques prometteuses mises en œuvre à ce jour et d’accroître la capacité des organisations au service des jeunes à mieux cibler les étudiants en quête d’équité en leur apportant un soutien global et efficace.

Plan d’action de la direction

Le Programme préparera une stratégie de mobilisation renforcée pour établir des partenariats plus solides avec les organisations financées et améliorera les processus du Programme pour ce qui est de la collecte et de la diffusion des éléments probants, y compris les leçons apprises découlant des projets financés. À compléter par l’automne 2023.

Accroître la visibilité du Programme en augmentant la participation de la direction à la mise en œuvre des projets financés, par des visites sur le terrain et la participation à des événements clés organisés par les bénéficiaires du financement. En continu.

Recommandation numéro 3

Continuer à améliorer et à renforcer la stratégie de collecte de données afin d’optimiser les résultats et de soutenir une meilleure prise de décision, y compris en explorant les moyens d’optimiser l’impact du Programme.

Réponse

La direction accepte cette recommandation. Au cours de la période d’évaluation, le Programme menait déjà des efforts pour renforcer la capacité du programme à produire des résultats et un impact et continue de le faire depuis. Le Programme continuera à explorer de nouvelles méthodes de collecte de données dans le respect des objectifs stratégiques, des principes de protection des renseignements personnels et des limites juridictionnelles.

Plan d’action de la direction

Normaliser la collecte de données auprès des organisations financées et mettre en place une structure de rapport modernisée, en se concentrant sur l’examen des résultats propres à chaque projet. À compléter par l’été 2023 et en continu.

Lancer un projet pilote d’enquête auprès des étudiants bénéficiant d’un soutien dans le cadre de projets financés par le Programme, afin de mieux comprendre l’impact du Programme. En continu.

Poursuivre avec les secteurs d’activité compris dans le Plan d’action de la stratégie d’impact (sensibilisation internationale des pays pairs, exploitation des données administratives d’EDSC). En continu.

1. Introduction

Ce rapport présente les constatations de l’évaluation formative du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants (ci-après « le Programme »), qui est un programme-cadre de subventions et de contributions. Il vise à aider les étudiants mal desservis à terminer leurs études secondaires, à faire la transition vers les études postsecondaires et à les réussir. Il s’appuie sur les mesures de soutien de base offertes par Passeport pour ma réussite Canada. EDSC a déjà évaluée cette entente en 2019.

Les objectifs de cette évaluation sont d’examiner la pertinence et la conception du Programme ainsi que l’efficacité de ce dernier au chapitre de l’atteinte des objectifs et résultats escomptés. L’évaluation couvre la période allant de l’exercice 2019 à 2020 à l’exercice 2021 à 2022. La Direction de l’évaluation a effectué l’évaluation conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la Politique sur les résultats. La Direction de l’évaluation a défini la portée de l’évaluation, les questions et les sources de données en consultation avec la Direction générale de l’apprentissage et la Direction générale des opérations de programmes d’EDSC.

2. Contexte

2.1 Objectifs du programme

Le Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants finance un large éventail d’organisations au service des jeunes pour fournir une gamme de mesures ciblées en matière d’apprentissage, non financières et financières. Deux volets de financement principaux appuient les étudiants qui risquent d’abandonner les étudesNotes de bas de page 1.

Description textuelle – Graphique 1

Le Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants est composé de 2 volets. Il comprend tout d’abord le volet 1 : Financement de mesures de soutien parascolaires et intégrées. Ce volet comprend les accords suivants :

- accord dans le cadre de Passeport pour ma réussite Canada (ou « Passeport »);

- accord dans le cadre d’Indspire;

- accords dans le cadre du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants (y compris les accords établis pour le programme Droit au but).

Les accords de Passeport et Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants financent un large éventail d’organisations opérant aux niveaux national, régional, local et local et fournissant aux apprenants les soutiens financiers et non financiers nécessaires pour réussir à l’école, obtenir un diplôme d’études secondaires, faire la transition vers l’enseignement postsecondaire et y réussir, ainsi que pour acquérir les compétences et l’expérience nécessaires pour réussir sur un marché du travail en pleine évolution.

Indspire apporte un soutien financier aux étudiants Inuit, Métis et des Premières nations de tout le Canada pour les aider à terminer leurs études postsecondaires. En outre, il offre un environnement d’apprentissage favorable aux étudiants autochtones, en leur donnant les outils dont ils ont besoin pour terminer leurs études et poursuivre avec succès la carrière de leurs rêves.

Le volet 2 - Mesures de soutien à la mobilité étudiante vers l’étranger (que l’on appelle également Expérience compétences mondiales) – vise à promouvoir les possibilités d’études et de travail à l’étranger pour les étudiants canadiens de niveau collégial et universitaire de premier cycle. Ces opportunités devraient aider les étudiants à acquérir des compétences, à construire des réseaux internationaux et à développer des compétences interculturelles pour les aider à réussir sur le marché du travail.

Le volet 1 – Mesures de soutien parascolaires et intégrées – fournit un financement aux organisations au service des jeunes. Ces organisations proposent diverses mesures parascolaires et intégrées pour aider les étudiants mal desservisNotes de bas de page 2 à réussir à l’école et à obtenir leur diplôme d’études secondaires. L’objectif du Programme est d’aider les étudiants à faire la transition vers l’enseignement postsecondaire et le marché du travail. Ce volet est composé de 3 éléments principaux, à savoir :

- accord dans le cadre de Passeport pour ma réussite Canada (ou « Passeport »);

- accord dans le cadre d’Indspire;

- accords dans le cadre du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants (y compris les accords établis pour le programme Droit au but).

Le volet 2 - Mesures de soutien à la mobilité étudiante vers l’étranger (que l’on appelle également Expérience compétences mondiales) – octroie des fonds à Universités Canada et à Collèges et instituts Canada. Ces 2 organisations collaborent avec les établissements d’enseignement postsecondaire canadiens pour offrir aux étudiants la possibilité d’étudier et de travailler à l’étranger. Ce volet est destiné aux étudiants sous-représentésNotes de bas de page 3 et à ceux qui cherchent à étudier ou à travailler dans des pays non traditionnelsNotes de bas de page 4.

En outre, le Programme favorise la collaboration avec des partenaires et des intervenants, y compris des organisations spécialisées, pour rechercher, tester et mettre en œuvre des solutions innovantes. L’objectif est de mesurer les effets directs des diverses initiatives financées. Par conséquent, le Programme cherche à générer des leçons apprises et des pratiques prometteuses à utiliser pour améliorer ses programmes.

2.2 Ressources du programme

À partir d’avril 2019 jusqu’à mars 2024, le budget total réel et prévu du Programme s’élève à 341,1 millions de dollars (se référer aux tableaux 1 et 2 pour les dépenses propres au Programme).

| Composantes du Programme | 2019 à 2020 (réelles) | 2020 à 2021 (réelles) | 2021 à 2022 (réelles) | 2022 à 2023 (prévues) | 2023 à 2024 (prévues) | Total |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Passeport pour ma réussite Canada | $9,5 | $9,5 | $9,5 | $9,5 | $9,5 | $4,5 |

| Indspire | $3 | $11,8 | $11,8 | $16,8 | $11,8 | $55,2 |

| Droit au but | $7 | $11 | $12 | $10 | $10 | $50 |

| Fonds d’urgence relatif à la COVID 19 | $0 | $15 | $0 | $0 | $0 | $15 |

| Autres annonces du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants | $0 | $0 | $50 | $48 | $10 | $98 |

| Accords dans le cadre du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants (total de Droit au but, du fonds d’urgence relatif à la COVID 19 et des autres annonces du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants) | $7 | $26 | $62 | $58 | $20 | 173$ |

- Source : Données administratives du programme.

- Notes: Indspire a également reçu 8 817 000 dollars de la part de Services aux Autochtones Canada au cours de l’exercice 2019 2020) avant que tous les financements du gouvernement du Canada accordés à Indspire ne soient consolidés sous l’égide d’EDSC. Dans le cadre de Droit au but, le programme a reporté 3 millions de dollars de l’exercice 2019 à 2020 à l’exercice 2020 à 2021, et 2 millions de dollars de l’exercice 2020 à 2021 à l’exercice 2021 à 2022. Dans le cadre d’autres annonces concernant le Programme, le budget 2021 a prévu des fonds pour mener une expansion pilote du programme sur 2 ans. Ces fonds soutiendront les organisations parascolaires nationales et locales qui œuvrent pour que les enfants et les jeunes vulnérables puissent obtenir leur diplôme d’études secondaires et ne soient pas encore plus marginalisés à cause de la pandémie. En outre, en septembre 2022, la déclaration économique d’automne a annoncé le financement d’une prolongation de 2 ans du programme à des niveaux réduits. Cela représentait un financement de 10 millions de dollars en 2023 et 2024 et de 20 millions de dollars en 2024 et 2025. L’énoncé économique d’automne prévoyait le renouvellement du financement de Passeport et d’Indspire pendant 1 an, aux niveaux existants (9,5 millions de dollars et 8 millions de dollars en 2023 et 2024, respectivement).

| Composantes du Programme | 2019 à 2020 (réelles) | 2020 à 2021 (réelles) | 2021 à 2022 (réelles) | 2022 à 2023 (prévues) | 2023 à 2024 (prévues) | Total |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Expérience compétences mondiales | 3 $ | 6,2 $ | 9 $ | 16,2 $ | 31 $ | 65,4 $ |

- Source: Données administratives du programme

2.3 Volets du programme

Volet 1 : Mesures de soutien parascolaires et intégrées

Passeport pour ma réussite Canada

Depuis 2010, le Ministère fournit un financement, principalement au moyen d’une subvention publique à Passeport pour ma réussite Canada ou « Passeport ». Cette organisation caritative à but non lucratif aide les étudiants à terminer leurs études secondaires et à faire la transition vers à l’enseignement postsecondaire, la formation ou le marché du travail.

Passeport pour ma réussite s’associe à des organisations d’accueil locales (comme des organismes de santé, des centres de ressources communautaires, des organisations au service des jeunes et des organisations autochtones) dans les communautés. Les organisations partenaires mettent ensuite en œuvre le programme Passeport pour ma réussite. Ce dernier s’adresse aux jeunes issus de populations historiquement mal desservies en matière d’enseignement postsecondaire, par exemple :

- jeunes autochtones;

- jeunes nouveaux arrivants;

- jeunes issus de familles à faible revenu;

- jeunes issus de familles dont les membres n’ont pas fait d’études postsecondaires.

Passeport pour ma réussite se pose en complément du système scolaire public en travaillant en étroite collaboration avec des partenaires communautaires et des bénévoles. Ce partenariat offre aux jeunes qui risquent d’abandonner leurs études une variété de mesures de soutien pour des activités parascolaires. Ces mesures d’aide visent à réduire les taux d’abandon scolaire et à lever les obstacles systémiques à l’éducation. En voici quelques-uns :

- mentorat individuel;

- soutien scolaire;

- soutien social;

- soutien financier.

Une fois qu’il a établi un site de projet, le programme Passeport pour ma réussite travaille avec l’organisation hôte pour recueillir des données sur les participants et rendre compte des mesures assurant le progrès. Il organise également des activités d’échange de connaissances et d’apprentissages entre communautés afin de transmettre des pratiques et des idées prometteuses et de soutenir les activités de financement locales.

Indspire

Depuis le début des années 1990, le gouvernement du Canada finance Indspire, une organisation caritative enregistrée nationale dirigée par des Autochtones. Au cours de l’exercice 2019 2020, le financement a passé de Services aux Autochtones Canada à EDSC. Ce financement vise à soutenir les étudiants autochtones qui ne reçoivent pas d’aide financière pour l’enseignement postsecondaire par l’entremise d’autres programmes gouvernementaux. Indspire aide les étudiants autochtones principalement en leur octroyant un soutien financier pour leur permettre de faire des études postsecondaires. Indspire consacre la majeure partie de son financement au programme Bâtir un avenir meilleur. Ce programme offre des bourses d’études aux étudiants autochtones. Le financement obtenu dans le cadre de ce volet appuie également d’autres initiatives d’Indspire, comme le mentorat et le perfectionnement professionnel.

Autres accords liés au Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants

Dans le cadre du volet 1, le Programme a regroupé d’autres accords sous les accords de contribution du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants, notamment :

- les accords liés au programme Droit au but;

- les accords liés au Fonds d’urgence relatif à la COVID 19;

- de nouveaux accords de projet dans le cadre de la dernière (accords de contribution du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants).

Accords liés au programme Droit au but : Droit au but s’appuie sur des résultats positifs et sur la relation qu’EDSC a développée avec Passeport pour ma réussite Canada. EDSC a mis en œuvre les accords liés au programme Droit au but en 2019 dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse. Cependant, le Ministère l’a transféré au Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants. Ce volet fournit un financement sous forme de contributions aux organisations au service des jeunes pour qu’elles puissent offrir des mesures de soutien parascolaires complètes. Le programme Droit au but s’adresse aux jeunes confrontés à des obstacles à l’apprentissage, à la réussite scolaire et à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires et aide ces jeunes à faire la transition vers l’enseignement postsecondaire ou le marché du travail.

Le financement du programme Droit au but sert essentiellement à mener à bien 3 grands objectifs :

- collaborer avec des organisations dont les résultats et le potentiel de croissance sont avérés, afin d’améliorer et éventuellement d’élargir les programmes existants;

- introduire un modèle d’impact collectif. Ce modèle s’appuiera sur l’expertise et les points forts des organisations du secteur. Encourager la collaboration sur des initiatives communes dans plusieurs communautés;

- soutenir l’innovation et tester des solutions proposées par les jeunes qui peuvent être rapidement prototypées et évaluées et, en cas de succès, servir de base à des projets potentiels qui pourront ensuite être développés à plus grande échelle.

Fonds d’urgence relatif à la COVID 19 : En avril 2020, le plan d’intervention d’urgence relatif à la COVID 19 du gouvernement canadien comprenait des mesures spécifiques. Ce plan visait à atténuer les répercussions disproportionnées de la pandémie de COVID 19 sur les jeunes et les étudiants à risque. Il comprend notamment un financement annuel de 15 millions de dollars dans le cadre du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants. L’objectif était de permettre aux organisations au service des jeunes :

- d’offrir leurs mesures d’aide en ligne;

- combler le fossé numérique;

- d’augmenter les ressources essentielles pour les étudiants qui ont besoin de soutien (par exemple, distribution de diverses technologies, accès à l’Internet à large bande).

S’inspirant du plan d’intervention d’urgence relatif à la COVID 19 du gouvernement du Canada, le budget 2021 a élargi le Programme pour une période de 2 ans. Il visait à financer un large éventail d’organisations au service des jeunes. Il s’agissait notamment d’assurer la continuité des initiatives en réponse à la COVID 19 et de permettre de nouveaux investissements pour joindre les jeunes au sein des populations et des communautés mal desservies.

Accords liés au Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants : Le budget 2021 prévoit également un financement de 118,4 millions de dollars sur 2 ans (de l’exercice 2021 à 2022 à l’exercice 2022 2023). Ce financement permettra de procéder à une expansion pilote des investissements fédéraux dans les programmes parascolaires. Il permettra aussi d’élargir les mesures de soutien à l’apprentissage et les mesures de soutien intégrées pour les jeunes dans le cadre du programme-cadre du Programme.

L’expansion pilote du Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants était assortie d’un profil de financement de 2 ans seulement. Ainsi, EDSC a adopté une stratégie à 2 volets pour mettre en œuvre le projet pilote en temps opportun :

- le renouvellement ou la modification de certains accords en vigueur avec les bénéficiaires du programme Droit au but et du fonds d’urgence relatifs à la COVID 19;

- le lancement d’un appel de propositions par processus concurrentiel (EDSC a approuvé 34 nouveaux projets).

En août 2021, le Programme a lancé un appel de propositions. L’objectif était de financer des organisations avec de nouveaux projets pour un montant pouvant atteindre 8,5 millions de dollars par an. La durée maximale d’un projet était de 59 semaines. à l’instar de Passeport pour ma réussite Canada et des accords liés au programme Droit au but, cet appel de propositions visait à financer des mesures de soutien souples et inclusives qu’offrent les organisations financées. Le but est d’aider les étudiants mal desservis à rester à l’école, à obtenir leur diplôme dans le temps prévu ou à poursuivre des études postsecondaires. Les mesures de soutien directes aux étudiants se rapportent à au moins un des 4 thèmes clés suivants :

- persévérance et préparation aux études;

- mentorat complet et bien-être mental;

- développement des aspirations scolaires et de la résilience;

- accroissement de la connectivité.

Volet 2 : Mesures de soutien à la mobilité étudiante vers l’étranger

Expérience compétences mondiales

Le gouvernement du Canada a lancé une nouvelle stratégie en matière d’éducation internationale en août 2019, une initiative horizontale dirigée par Affaires mondiales Canada. Cette stratégie prévoyait d’investir dans un nouveau projet pilote de mobilité étudiante vers l’étranger (maintenant appelé Expérience compétences mondiales). Ce projet pilote vise à donner les moyens aux étudiants du premier cycle d’universités et de collèges canadiens d’acquérir les compétences recherchées grâce à des programmes d’étude et de travail à l’étranger. En particulier, le programme Expérience compétences mondiales vise à atteindre les objectifs suivants :

- accroître la participation des étudiants mal desservisNotes de bas de page 3 aux possibilités d’études ou de travail à l’étranger (50 % du financement);

- diversifier les pays de destination où les étudiants canadiens vont étudier ou travailler à l’étrangerNotes de bas de page 4 (40 % du financement);

- mettre à l’essai des approches innovantes pour réduire les obstacles aux études ou au travail à l’étranger (jusqu’à 10 % du financement).

Fonds d’innovation – Expérience compétences mondiales

En raison des restrictions de voyage imposées en raison de la COVID 19, la mise en œuvre du Programme s’est faite par étapes. On a commencé par la mise en œuvre du Fonds d’innovation. Ce Fonds a soutenu les établissements d’enseignement postsecondaire dans les activités suivantes :

- tester des approches innovantes, y compris des possibilités de mobilité virtuelle;

- mener des recherches sur la réduction des obstacles, la gestion des risques;

- mettre à l’essai de mesures de soutien intégrées.

Ces activités ont permis aux établissements postsecondaires de mettre à l’essai de nouveaux outils et de nouvelles approches. Elles ont également permis d’adapter les programmes de mobilité à la situation liée à la COVID 19 et de jeter les bases du lancement du programme completNotes de bas de page 5.

3. Contexte de l’évaluation

3.1 évaluation de programme précédente

Bien que ce programme-cadre soit évalué pour la première fois, cette étude s’appuie sur l’« évaluation du programme Passeport pour ma réussite Canada » (EDSC, 2019). L’objectif de cette évaluation était d’examiner le degré de pertinence du programme et la réalisation de ses résultats. L’évaluation a également mesuré l’impact différentiel que le programme a eu sur ses étudiants admissibles. L’évaluation a révélé ce qui suit :

- les programmes de Passeport pour ma réussite Canada répondent à un besoin manifeste en aidant les jeunes défavorisés à:

- terminer leurs études;

- faire la transition vers un avenir prospère;

- atteindre leur potentiel.

- les programmes offerts dans le cadre de Passeport pour ma réussite ont contribué à une hausse du nombre d’inscriptions dans les établissements d’enseignement postsecondaire parmi les participants. Par exemple, le taux d’obtention du diplôme d’études secondaires est de 10 à 19 % plus élevé pour les participants au programme Passeport pour ma réussite que pour les groupes de comparaison composés de non-participants;

- l’adaptation des programmes offerts par le site de Winnipeg, dont 72 % des étudiants du programme Passeport pour ma réussite sont autochtones, a eu un effet positif sur les jeunes Autochtones;

- la participation au programme Passeport pour ma réussite a été positivement liée aux taux d’obtention du diplôme d’études secondaires, à l’inscription à un programme d’études postsecondaires et au rendement scolaire;

- le Programme a eu une incidence positive sur les résultats sur le marché du travail des participants admissibles. Par exemple, une étude de Lavecchia et coll. (2018) a mis en correspondance les dossiers scolaires et les données relatives à l’impôt sur le revenu. L’étude a ainsi pu évaluer les résultats en matière d’emploi des jeunes dans l’aire de recrutement du programme Passeport pour ma réussite pour le site de Regent Park. L’étude a révélé que la participation au programme Passeport pour ma réussite a augmenté le revenu des adultes de 19 % et l’emploi de 14 %. Elle a également permis de réduire de plus de 30 % le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale par rapport à un groupe contrôleNotes de bas de page 6 (Lavecchia et coll., 2018).

En outre, une analyse coûts-avantages a conclu que le bénéfice net individuel pour les étudiants participants s’élevait à près de 5 500 dollars sur 25 ans. Le bénéfice social net total pour la société d’un étudiant admissible participant au programme Passeport pour ma réussite sur 25 ans était de 7 490 dollars par rapport à un étudiant non admissible. Cela représente un taux de rendement social total de 50,1 % sur 25 ans, soit un taux de croissance annuel moyen de 1,6 %.

3.2 évaluation du programme de 2022

Cette évaluation s’appuie sur l’évaluation de 2019 du programme Passeport pour ma réussite et sur l’augmentation du financement depuis sa publication. Elle comprend des constatations tirées de plusieurs sources de données afin d’évaluer l’impact du programme entre l’exercice 2019 à 2020 et l’exercice 2021 à 2022Notes de bas de page 7. En outre, elle examine les récentes modifications apportées au processus de demande (dans l’appel de propositions de 2021).

Cette évaluation s’appuie sur 5 sources principales de données :

- analyse documentaire et revue de la littératureNotes de bas de page 8;

- entrevues avec des informateurs clés internes et des fonctionnaires du gouvernement du Canada;

- entrevues avec des informateurs clés externes au sein d’organisations bénéficiaires établies (dans le cadre des accords liés à Passeport pour ma réussite Canada, à Indspire, à Droit au but et à Expérience compétences mondiales);

- entrevues avec des informateurs clés externes au sein d’organisations sollicitées par le Programme dans le cadre de l’appel de propositions de 2021;

- sondage auprès :

- de représentants d’organisations au service des jeunes (volet 1);

- d’établissements d’enseignement postsecondaire (volet 2) qui ont conclu un partenariat avec un signataire de l’accord relatif au Programme de soutien à l’apprentissage des étudiants.

Le sondage porte sur les fonctionnaires impliqués dans la fourniture d’un soutien direct aux étudiants, la gestion et la coordination du projet, la publicité du projet ou l’évaluation ou la conduite des activités de recherche.

Un rapport méthodologique détaillé est accessible à l’annexe C.

Les principales limites de cette évaluation sont l’absence de participation directe des étudiants (utilisateurs finaux) qui ont pris part aux projets. En outre, le Programme dispose de peu de données sur les résultats des participants pour les projets moins avancés et pour les projets affectés par la pandémie de COVID 19.

En outre, l’évaluation actuelle n’a pas pu inclure une analyse des répercussions. Toutefois, le Programme collabore avec Passeport pour ma réussite Canada, des chercheurs et Statistique Canada afin d’étudier l’impact de Passeport pour ma réussite sur la santé et la criminalité. Lors de la réalisation de la présente évaluation, ces recherches étaient toujours en cours.

De plus, pour le volet 2, cette évaluation ne comprend pas de renseignements sur le rendement permettant d’évaluer l’impact des possibilités de travail et d’études à l’étranger. Cette évaluation ne présente que les résultats des projets financés dans le cadre du Fonds d’innovation.

4. Volet 1 – Pertinence du Programme

Il est nécessaire d’apporter un soutien personnalisé et au cas par cas à chacun des groupes d’étudiants sous-représentés et mal desservis. Cela est particulièrement vrai dans la mesure où chaque groupe d’étudiants est confronté à des défis uniques. Les organisations au service des jeunes financées par le Programme fournissent des mesures de soutien intégrées, souples et au cas par cas pour atténuer ces difficultés (consulter la section 5).

4.1 Besoin continu du programme

Selon Statistique Canada, en 2019, le taux d’obtention du diplôme d’études secondaires (84,3 %) était supérieur à la moyenne de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (80,3 %) (Statistique Canada, 2022d).

Bien que le Canada soit en avance sur de nombreux autres pays en termes de niveau d’éducation postsecondaire, des sous-populations d’étudiants sont confrontées à des obstacles particuliers en matière d’éducation.

Selon une récente fiche d’information de Statistique Canada (2022e), les taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires varient en fonction du genre, des provinces et des territoires. Une plus grande proportion de jeunes femmes (87 %) que de jeunes hommes (81 %) ont terminé leurs études secondaires dans le temps prévu. Statistique Canada a observé cette tendance dans toutes les provinces et tous les territoires. Statistique Canada note que les comparaisons des taux d’obtention de diplômes d’études secondaires entre les provinces et les territoires nécessitent une interprétation nuancée. Les parcours académiques, les notes de passage, les matières requises et les groupes d’étudiants pris en compte peuvent différer d’une province ou d’un territoire à l’autre. Pourtant, les taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires au cours de l’exercice 2019 2020 varient entre 94 % à Terre Neuve et Labrador et 79 % au Québec. Les taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires sont plus faibles dans les territoires (par exemple, 46 % au cours de l’exercice de 2019 à 2020 dans les Territoires du Nord-Ouest).

La littérature attire aussi l’attention sur d’autres facteurs d’intersectionnalité affectant la capacité des étudiants à obtenir leur diplôme de fin d’études secondaires (sans toutefois s’y limiter) :

- étudiants issus de ménages à faible revenu;

- étudiants autochtones;

- étudiants en situation de handicap;

- étudiants racisés;

- immigrants (y compris les nouveaux arrivants et les immigrants établis);

- étudiants qui s’identifient comme 2SLGBTQI+;

- étudiants qui ont déjà été en situation d’itinérance ou qui le sont ou qui sont à risque de l’être;

- étudiants pris en charge ou qui ne le sont plus en raison de leur âge.

Comme l’indique l’évaluation 2019 du programme Passeport pour ma réussite, l’abandon des études secondaires a de nombreuses conséquences pour les personnes et pour le Canada (consulter le graphique 2).

- Source: Emploi et Développement social Canada (2019), évaluation de Passeport pour ma réussite.

Description textuelle – Graphique 2

L’abandon des études secondaires peut entraîner une augmentation de l’instabilité matrimoniale, une diminution des revenus de toute une vie et une augmentation du chômage. Il peut également conduire à des grossesses précoces, à la délinquance et à la toxicomanie. En outre, l’abandon des études secondaires peut entraîner une diminution de la qualité de vie, une mauvaise santé, la criminalité et la dépendance économique.

Selon les représentants des organisations au service des jeunes financées, plus des trois quarts des répondants (81 %) ont mentionné le manque de motivation personnelle comme l’un des principaux obstacles empêchant les jeunes d’atteindre leurs objectifs en matière de résultats scolaires.

Les deuxièmes et troisièmes obstacles les plus fréquemment cités sont les suivants :

- le manque d’argent pour les besoins de base;

- les problèmes de santé mentale et de toxicomanie (consulter le graphique 3).

Ces résultats reflètent les principaux obstacles relevés par Statistique Canada (2002) dans le cadre de l’Enquête auprès des jeunes en transition.

- Source: Sondage auprès des représentants d’organisations au service des jeunes (118 répondants).

Description textuelle – Graphique 3

| Défis | Pourcentage |

|---|---|

| Manque de motivation à progresser à l’école ou au travail | 81% |

| Manque d’argent pour les besoins de base | 76% |

| Santé mentale et toxicomanie | 76% |

| Manque de soutien de la part de la famille de l’élève | 73% |

| Accès limité à la technologie | 64% |

| Influence négative des pairs | 62% |

| Manque d’opportunités pour développer de nouvelles compétences en dehors de l’école | 61% |

| Manque de soutien de la part d’enseignant(s) ou de l’école | 59% |

| Manque de soutien financier ou d’aide pour postuler ou participer aux études | 56% |

| Intimidation ou harcèlement | 56% |

| Problèmes de transport vers l’école | 55% |

| Manque de temps pour étudier | 51% |

| Difficultés liées à la sécurité du logement | 47% |

| Maîtrise insuffisante de la langue | 34% |

| Manque de reconnaissance officielle (par exemple, certificat ou bourse) | 19% |

| Autre(s) | 8% |

| Ne sais pas | 1% |

| Total | 100% |

Pour les étudiants à faible revenu, le manque d’argent pour les besoins de base comme la nourriture, le logement et le linge est l’obstacle le plus fréquemment mentionné. En fait, 85 % des fournisseurs de services interrogés ont indiqué qu’il s’agissait de l’un des principaux obstacles à surmonter. Le manque de reconnaissance officielle, le manque de motivation personnelle et le manque de soutien de la part de la famille de l’étudiant étaient les éléments cités ensuite (consulter le graphique 4).

- Source: Sondage auprès des représentants d’organisations au service de la jeunesse (34 répondants).

Description textuelle – Graphique 4

| Défis | Pourcentage |

|---|---|

| Manque d'argent pour les besoins de base | 85% |

| Manque de motivation à progresser à l'école ou au travail | 76% |

| Manque de reconnaissance officielle (par exemple, certificat ou bourse) | 76% |

| Manque de soutien de la part de la famille de l'élève | 74% |

| Accès limité à la technologie | 71% |

| Manque de soutien financier ou d'aide pour postuler ou participer aux études | 68% |

| Manque de temps pour étudier | 65% |

| Manque d'opportunités pour développer de nouvelles compétences en dehors de l'école | 59% |

| Influence négative des pairs | 53% |

| Intimidation ou harcèlement | 53% |

| Problèmes de transport vers l'école | 50% |

| Manque de soutien de la part d'enseignant(s) ou de l'école | 50% |

| Difficultés liées à la sécurité du logement | 41% |

| Maîtrise insuffisante de la langue | 29% |

| Santé mentale et toxicomanie | 15% |

| Total | 100% |

4.2. Participation des étudiants autochtones aux études postsecondaires au Canada

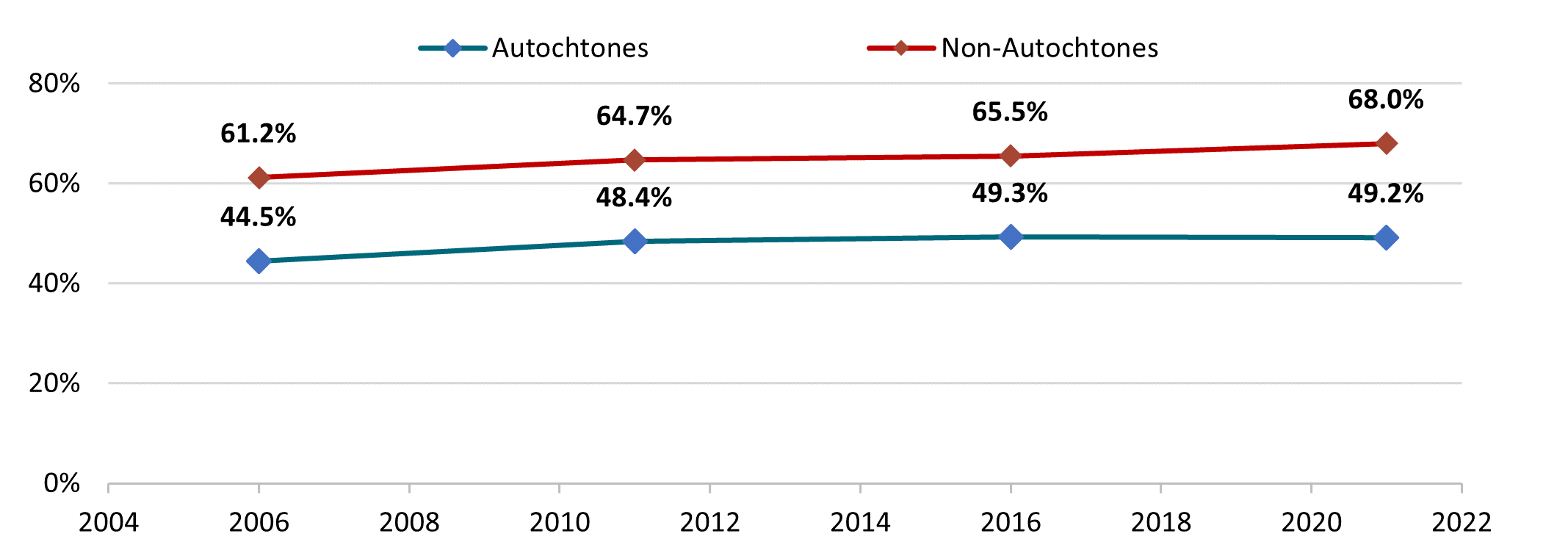

Selon les données du recensement canadien (consulter le graphique 5), le taux de réussite au niveau postsecondaire est toujours plus faible chez les populations autochtones que chez les populations non-autochtones. L’écart est toujours resté supérieur à 16 points de pourcentage et s’est creusé pour atteindre plus de 18 points de pourcentage en 2021.

En outre, le taux d’obtention d’un diplôme d’études postsecondaires varie également selon les divers groupes autochtones. Selon le recensement de 2021, plus de la moitié (56,3 %) des Métis âgés de 25 à 64 ans détenaient un diplôme d’études postsecondaires. Pour les populations des Premières Nations, moins de la moitié en détenait un, (45,3 %), et pour les populations inuites environ un tiers (33,6 %) en détenait un (Statistique Canada, 2022).

- Sources: Statistique Canada (2006, 2011, 2016, 2022b).

Description textuelle – Graphique 5

| Année de recensement | Pourcentage d'autochtones | Pourcentage de non-autochtones |

|---|---|---|

| 2006 | 44,5% | 61,2% |

| 2011 | 48,4% | 64,7% |

| 2016 | 49,3% | 65,5% |

| 2021 | 49,2% | 68,0% |

Par conséquent, même si le taux de réussite au niveau postsecondaire s’est considérablement amélioré, l’écart entre les populations autochtones et non-autochtones demeure. En outre, selon le recensement de 2021, les Autochtones âgés de 15 à 19 ans avaient un taux de fréquentation scolaire de 78,4 % en moyenne. Cette proportion est inférieure à celle des étudiants non-autochtones (87 %). Statistique Canada (2022b) note que le fait de fréquenter l’école peut laisser présager un taux de réussite au niveau postsecondaire moins élevé à l’avenir.

D’après l’analyse documentaire Notes de bas de page 8, le sondage mené auprès des représentants des organisations au service des jeunes et les entrevues avec des représentants des organisations financées, les étudiants autochtones sont confrontés à des obstacles uniques, notamment ceux mentionnés ci-après.

Discrimination institutionnelle et systémique et traumatisme intergénérationnel

Les politiques coloniales d’assimilation (p. ex. les pensionnats) ont suscité la méfiance des peuples autochtones à l’égard des établissements d’enseignement (Indspire 2021b). Les résultats de ces politiques ont une incidence négative sur les résultats scolaires des jeunes Autochtones. En outre, les informateurs clés reconnaissent que les étudiants autochtones ont souvent fait l’objet de discriminations dans le système éducatif et sur le marché du travail. Cela a un impact négatif sur la qualité de vie et la réussite, ainsi que sur la confiance en soi, la santé mentale et le bien-être (Goss Gilroy, 2021).

Manque de représentation de la culture autochtone dans les programmes d’études et les établissements

Au Canada, les systèmes scolaires privilégient les approches éducatives euro centriques et occidentales, tandis que le contenu autochtone est souvent facultatif (Indspire, 2021a). Cette discrimination systématique se traduit par un manque de représentation du contenu autochtone dans les programmes d’études. Par conséquent, le système éducatif renforce les idéaux et les faux récits de la suprématie des modes d’apprentissage coloniaux (Indspire, 2021b).

Manque de représentation au sein du personnel de l’école

De nombreux employeurs et conseils scolaires n’ont pas encore mis en place de politiques et de pratiques d’embauche tenant compte de la culture autochtone (Indspire, 2021b). Les informateurs clés ont également noté un manque de représentation autochtone dans le système éducatif ainsi que de modèles autochtones.

Obstacles financiers

Les jeunes Autochtones sont confrontés à des obstacles financiers considérables qui les empêchent d’atteindre leurs objectifs en matière d’éducation. Les contraintes financières ont des répercussions directes et indirectes sur les éléments suivants :

- la satisfaction des besoins fondamentaux, par exemple une alimentation suffisante et l’accès à un logement;

- l’accès à un espace de travail, à l’Internet ou à un ordinateur;

- la conciliation entre le travail, l’école et les obligations liées à la famille ou aux amis.

Accès aux services et à la technologie

Selon l’endroit où se trouve leur communauté, les jeunes peuvent éprouver des difficultés à accéder aux services parascolaires. En effet, en raison de l’éloignement et de l’accès limité à l’Internet dans leur communauté, certains apprenants autochtones n’ont qu’un accès limité aux mesures de soutien à l’apprentissage en personne ou en ligne. Cela peut obliger les jeunes Autochtones à quitter leur communauté avant ou après l’obtention de leur diplôme d’études secondaires. Le fait de s’éloigner de leur communauté peut entraîner la perte du soutien de la famille et de la communauté (Indspire 2021a).

Étudiants de première génération

Les étudiants autochtones sont plus susceptibles d’être les premiers de leur famille à terminer un programme d’enseignement postsecondaire. Les étudiants de la première génération sont désavantagés par rapport aux étudiants qui ne sont pas de la première génération en raison du caractère limité de divers éléments, notamment les suivants :

- connaissances parentales;

- accès aux ressources financières;

- implication des parents.

Pratiques prometteuses pour soutenir les étudiants autochtones

- Promotion de la culture autochtone dans les activités liées à l’éducation, tant pour les étudiants autochtones que pour les étudiants non-autochtones. Il peut s’agir, par exemple, de la langue, de l’histoire, des connaissances traditionnelles, de l’intégration des connaissances des aînés.

- Aide financière pour payer les frais supplémentaires liés aux études en dehors de la communauté (par exemple, le transport, le logement, la nourriture).

- Renforcement de la représentation autochtone au sein des organisations au service des jeunes afin de mieux faire connaître les obstacles propres aux Autochtones et de fournir des modèles aux étudiants autochtones.

- Offre de programmes de mentorat avec un membre de la communauté qui peut faire part de son témoignage positif et de sa réussite en tant qu’Autochtone et qui peut promouvoir la culture autochtone.

- Développement de partenariats entre les organisations au service des jeunes, les communautés et les familles afin de mieux aider les jeunes Autochtones à surmonter les obstacles propres à leur communauté et à promouvoir la participation à l’enseignement postsecondaire.

4.3. Participation des étudiants handicapés à l’enseignement postsecondaire au Canada

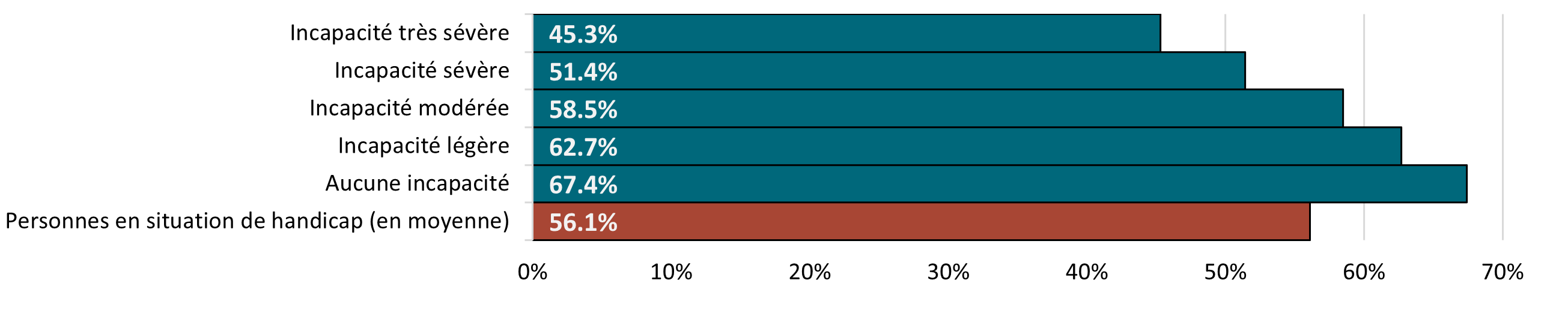

Selon l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017, 56 % des personnes handicapées âgées de 25 à 64 ans avaient suivi une forme d’enseignement postsecondaire. à titre de comparaison, cette proportion est de 67 % pour les personnes non handicapées. Plus de 540 000 jeunes âgés de 15 à 24 ans (13 %) avaient 1 ou plusieurs handicaps, selon l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017. Chez les jeunes, le type de handicap le plus courant est celui lié à la santé mentale (8 %), suivi par les troubles d’apprentissage (6 %) et les troubles liés à la douleur (4 %) (Statistique Canada, 2017).

En outre, la gravité de l’invalidité a un effet négatif sur le taux d’achèvement d’études postsecondaires. Comme le montre le graphique 6, 45 % des personnes âgées de 25 à 64 ans ayant une invalidité très grave ont obtenu un diplôme d’études postsecondaires. à titre de comparaison, cette proportion est de 63 % pour les personnes souffrant d’une invalidité légèreNotes de bas de page 9.

- Source: Statistique Canada (2017) Enquête canadienne sur le handicap.

Description textuelle – Graphique 6

| Sévérité du handicap | Taux de diplomation |

|---|---|

| Aucune incapacité | 67,4% |

| Incapacité légère | 62,7% |

| Incapacité modérée | 58,5% |

| Incapacité sévère | 51,4% |

| Incapacité très sévère | 45,3% |

| Personnes en situation de handicap (en moyenne) (Important) | 56,1% |

L’analyse documentaire Notes de bas de page 8, les sondages menés auprès d’organisations au service des jeunes et les entrevues avec des représentants d’organisations financées ont révélé que les étudiants handicapés se heurtent à des obstacles particuliers, énumérés ci-après.

Obstacles financiers

Les étudiants handicapés doivent assumer des dépenses supplémentaires comparativement aux autres étudiants, notamment en ce qui concerne les évaluations psychopédagogiques, les aménagements accessibles, l’équipement médical, les dépenses et les technologies d’assistance. Toutefois, l’aide financière accordée aux étudiants handicapés de niveau postsecondaire n’est pas la même d’une province ou d’un territoire à l’autre.

En outre, l’accès à l’aide financière est souvent conditionnel, lié aux critères du programme et propre aux coûts qu’il couvre. En conséquence, les étudiants handicapés doivent passer par les étapes suivantes :

- déterminer les aménagements nécessaires;

- communiquer la décision aux enseignants;

- veiller à ce que leurs droits soient respectés.

Certains étudiants se sentent mal à l’aise lorsqu’il s’agit de divulguer les mesures d’adaptation dont ils ont besoin pour poursuivre leurs études. Ils signalent également qu’ils se heurtent à de la résistance ou à des désaccords concernant les mesures d’adaptation qu’ils ont cernées. Cette situation conduit certains étudiants à ne pas divulguer leurs besoins en matière de mesures d’adaptation et à plutôt essayer de naviguer dans un environnement éducatif beaucoup plus difficile sans aide.

Accessibilité des infrastructures

L’existence de barrières physiques constitue un autre obstacle pour les étudiants à l’obtention de résultats en matière d’éducation. Il s’agit, par exemple, de toilettes accessibles, d’escaliers sans rampe, d’évacuations d’urgence, d’emplacements d’aires de stationnement). L’accessibilité aux technologies de l’information et des communications peut également poser problème.

Manque de soutien de la part des organisations au service des jeunes et manque de sensibilisation de la part de certains membres du personnel

Les étudiants handicapés doivent s’engager dans un processus visant à :

- cerner les mesures d’adaptation potentielles;

- communiquer la décision aux enseignants;

- s’assurer que le personnel au service des jeunes respecte leurs droits.

Certains étudiants disent se sentir mal à l’aise lorsqu’il s’agit de divulguer leurs besoins en matière de mesures d’adaptation à leurs professeurs. Ils signalent se heurter à de la résistance ou à des désaccords concernant les mesures d’adaptation qu’ils ont déterminées et craignent d’être victimes de discrimination.

Discrimination et stigmatisation systémiques

En moyenne, les étudiants handicapés qui terminent leurs études postsecondaires ont des salaires moins élevés. Par conséquent, il est peu probable qu’ils atteignent la parité de revenus avec leurs pairs non handicapés. Cette discrimination systémique à l’encontre des personnes handicapées a un effet négatif sur leur motivation à obtenir un diplôme d’études postsecondaires.

Certains étudiants se sentent mal à l’aise lorsqu’il s’agit de divulguer les mesures d’adaptation dont ils ont besoin pour poursuivre leurs études. Ils signalent également se heurter à une résistance à la mise en œuvre des mesures d’adaptation ou à un désaccord concernant les mesures d’adaptation qu’ils ont déterminées. De ce fait, certains étudiants ne divulguent pas leurs besoins en matière de mesure d’adaptation et essayent plutôt de naviguer dans un environnement éducatif beaucoup plus difficile sans aide.

Pratiques prometteuses pour aider les étudiants handicapés

- Fournir un soutien en fonction du type d’invalidité et mieux équiper le personnel pour qu’il puisse prendre en charge une grande variété d’invalidités.

- Améliorer l’accès à l’aide financière.

- Offrir un tutorat.

- Offrir des interventions communautaires précoces et des programmes de transition entre l’école secondaire et les secteurs postsecondaires et entre l’enseignement postsecondaire et le marché du travail.

4.4. Participation des étudiants immigrés, racisés ou nouveaux arrivants à l’enseignement postsecondaire

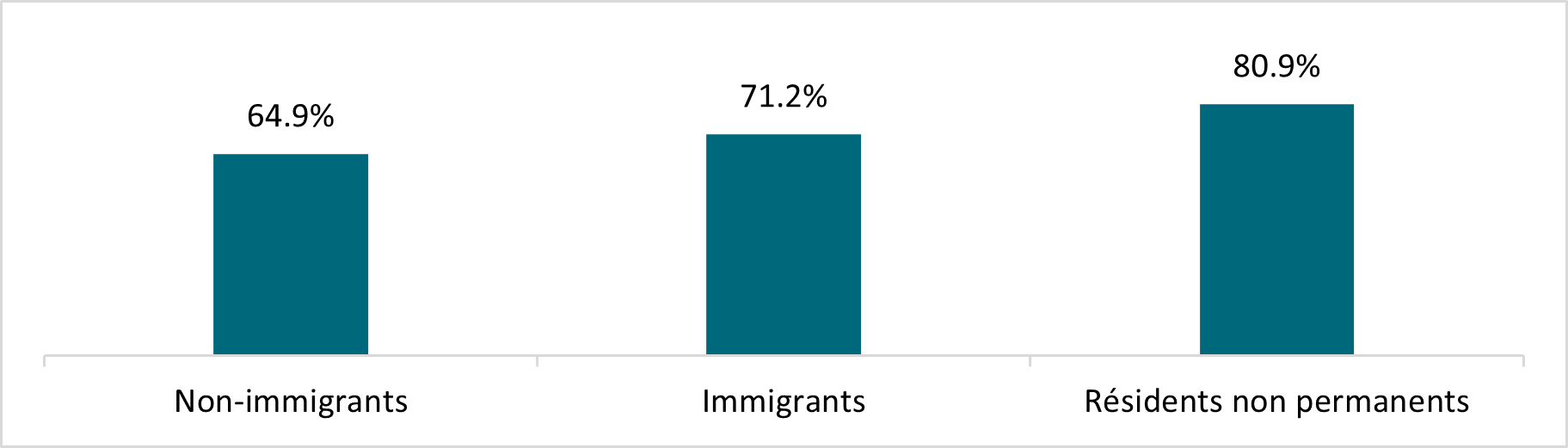

Selon le recensement de 2021 (consulter le graphique 7), un pourcentage plus élevé d’immigrants et de résidents non permanents âgés de 25 à 64 ans sont titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires comparativement aux non-immigrants. L’une des principales raisons est que le Canada exploite les talents des immigrants très instruits pour répondre aux besoins du marché du travail. Il s’agit d’un critère de sélection important pour l’immigration. Comme le note Statistique Canada (2022a), ce critère a un effet positif sur la proportion globale de Canadiens ayant suivi une forme quelconque d’enseignement postsecondaire.

- Source: Statistique Canada, Recensement de la population, 2022b.

Description textuelle – Graphique 7

| Statutd'immigration | Pourcentage d'individus ayant un certificat ou un diplôme postsecondaire |

|---|---|

| Non-immigrant | 64,9% |

| Immigrant | 71,2% |

| Résidents non permanents | 80,9% |

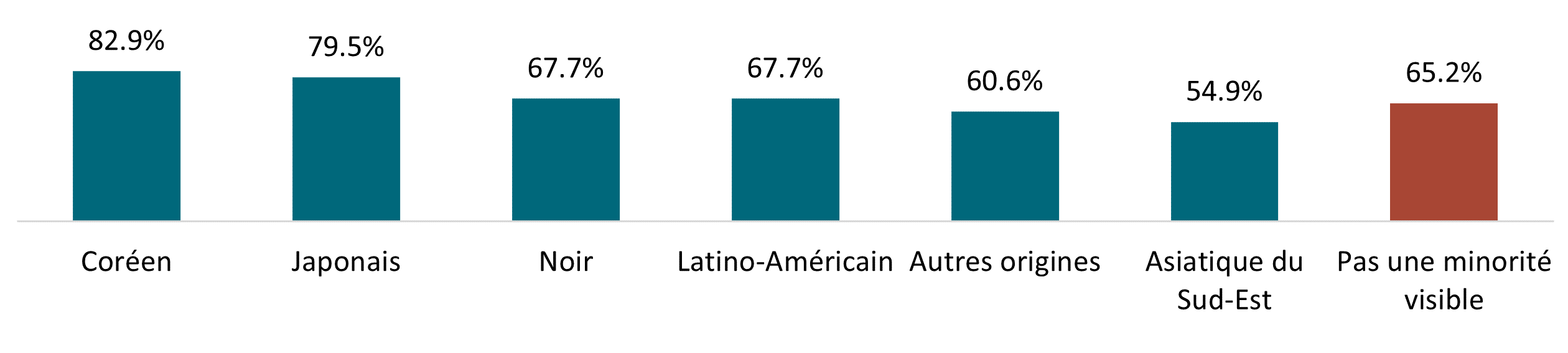

De plus, selon le recensement de 2021, plus de la moitié (72,2 %) des membres de minorités visibles âgés de 25 à 64 ans avaient un diplôme d’études postsecondaires. En comparaison, 65,2 % de la population n’appartenant pas à une minorité visible en avait un (consulter le graphique 8). Toutefois, cette situation s’explique par l’origine ethnique et le statut de la génération d’immigration. Comme le montre le graphique ci-dessous, le taux de réussite au niveau postsecondaire du groupe des Asiatiques du Sud-Est s’élève à 54,9 %. Ce taux est inférieur au taux de réussite des personnes n’appartenant pas à une minorité visible (consulter le graphique 8).

- Source: Statistique Canada (2022b), Recensement de la population de 2021.

Description textuelle – Graphique 8

| Origine ethnique | Pourcentage d’individus ayant un certificat ou un diplôme postsecondaire |

|---|---|

| Coréen | 82,9% |

| Japonais | 79,5% |

| Noir | 67,7% |

| Latino-Américain | 67,7% |

| Autres origines | 60,6% |

| Asiatique du Sud-Est | 54,9% |

| Pas une minorité visible (Important) | 65,2% |

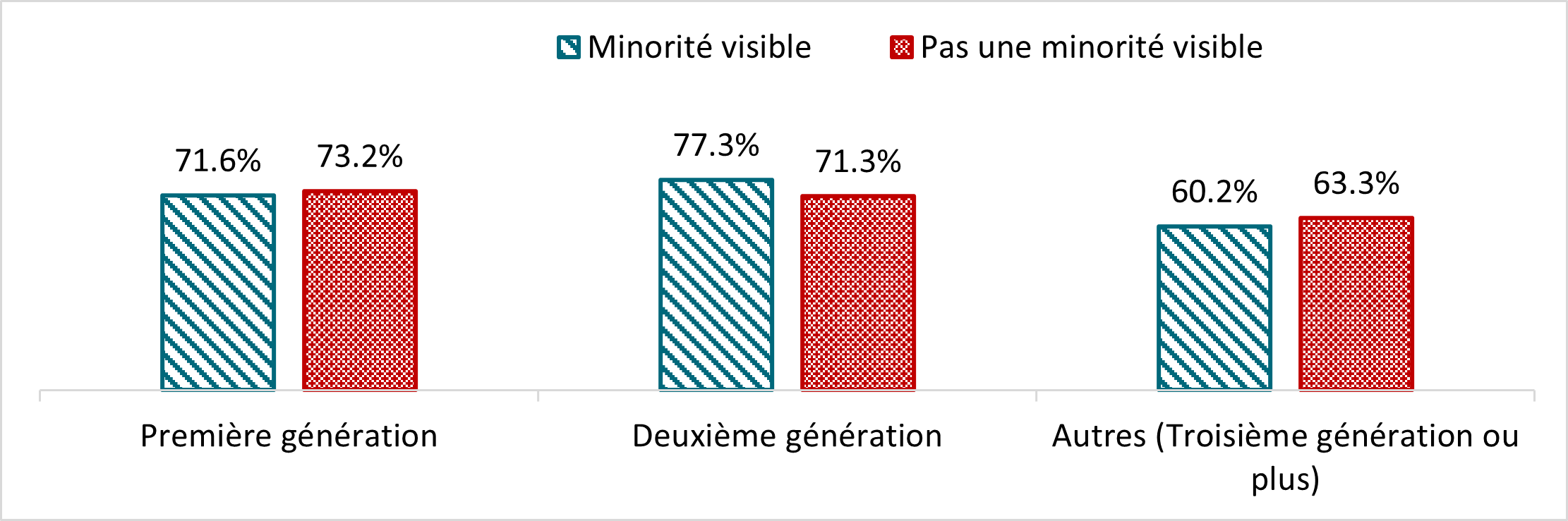

En outre, le statut de la génération d’immigration influe considérablement sur l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme postsecondaire au sein de diverses populations de minorités visibles. Parmi les minorités visibles, environ 71,6 % des immigrants de première génération et 77,3 % des immigrants de deuxième génération ont suivi une formation postsecondaire. En comparaison, ce taux s’élève à 60,2 % pour les autres, y compris la troisième génération ou plus (consulter le graphique 9).

- Source: Statistique Canada (2022b) Recensement de la population 2021.

Description textuelle – Graphique 9

| Statut d’immigrant | Pourcentage de membres de minorité visible ayant un certificat ou un diplôme postsecondaire | Pourcentage de personne n’appartenant pas à une minorité visible ayant un certificat ou un diplôme postsecondaire |

|---|---|---|

| Première génération | 71,6% | 73,2% |

| Deuxième génération | 77,3% | 71,3% |

| Autres (Troisième génération ou plus) | 60,2% | 63,3% |

Par rapport à d’autres populations, il y a une plus grande différence dans le taux de réussite au niveau postsecondaire entre les immigrants et les immigrants de troisième génération ou plus. Dans la population noire, plus des deux tiers (68,6 %) des immigrants de première génération sont titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires. En comparaison, moins de la moitié (49,8 %) des immigrants de troisième génération (ou plus) ont un diplôme d’études postsecondaires. De même, les Latino-Américains de première génération sont plus nombreux à avoir un diplôme d’études postsecondaires (67,7 %) que ceux de troisième génération (ou plus) (45,6 %).

L’analyse documentaire Notes de bas de page 8, le sondage et les informateurs clés ont révélé que les étudiants issus des minorités visibles, les nouveaux arrivants et les immigrants de deuxième génération sont confrontés à des obstacles particuliers qui les empêchent de réaliser leurs aspirations académiques.

Absence de reconnaissance des diplômes

Les immigrants qui ont obtenu un diplôme postsecondaire à l’étranger sont surqualifiés pour leur emploi. Selon certains informateurs clés, cette situation accroît le sentiment d’inégalité et diminue la motivation des étudiants à poursuivre leurs études. Parmi les immigrants ayant étudié à l’étranger, le taux de surqualification est globalement de 25,8 %. Cette proportion est de 28,3 % pour la catégorie « Femmes+ » et de 23,1 % pour la catégorie « Hommes+ ». Ce taux est nettement plus élevé que le taux de surqualification des personnes nées au Canada, qui est de 10,6 % dans l’ensemble. Ce taux s’élève à 9,8 % pour la catégorie « Femmes+ » et à 11,7 % pour la catégorie « Hommes+ » (2022a).

Soutien limité des parents en raison de la méconnaissance des programmes d’enseignement

Les parents nouvellement arrivés et les parents immigrés de deuxième génération sont plus susceptibles d’avoir une connaissance limitée du programme d’enseignement et des services offerts à leurs enfants.

Obstacles culturels

Les étudiants nouvellement arrivés, qui ont quitté leur communauté, peuvent subir un choc culturel à leur arrivée au Canada. Cette situation entraîne de l’anxiété ou se traduit par un manque de compétences sociales dans un environnement nouveau ou inconnu.

Discrimination systémique

Les inégalités raciales en matière d’éducation et les inégalités sociales croissantes ont un effet négatif sur la réussite scolaire. Par inégalités raciales, on entend, entre autres, les préjugés raciaux, les stéréotypes et la discrimination, les obstacles linguistiques, les questions d’appartenance et de liens culturels et l’aliénation.

Pratiques prometteuses pour aider les étudiants racisés et les étudiants immigrés

- Sensibiliser davantage les fonctionnaires gouvernementaux et les organisations au service des jeunes aux questions raciales et les doter d’outils d’analyse pour lutter contre le racisme.

- Consigner les leçons apprises et les pratiques prometteuses afin de mieux comprendre les obstacles à la réussite scolaire des étudiants noirs.

- Soutenir les organisations qui : s’emploient à casser le continuum « de l’école à la prison », se concentrent sur les domaines des science, technologie, ingénierie et mathématiques, fournissent des services d’immigration, se penchent sur la sécurité alimentaire, aident les étudiants et familles à accéder aux ressources communautaires et offrent de l’aide à la transition vers l’enseignement postsecondaire et de l’aide au maintien dans le système scolaire et offrent un soutien juridique pour les jeunes dans le système de justice pénale.

4.5. Participation des personnes 2SLGBTQI+ à l’enseignement postsecondaire au Canada

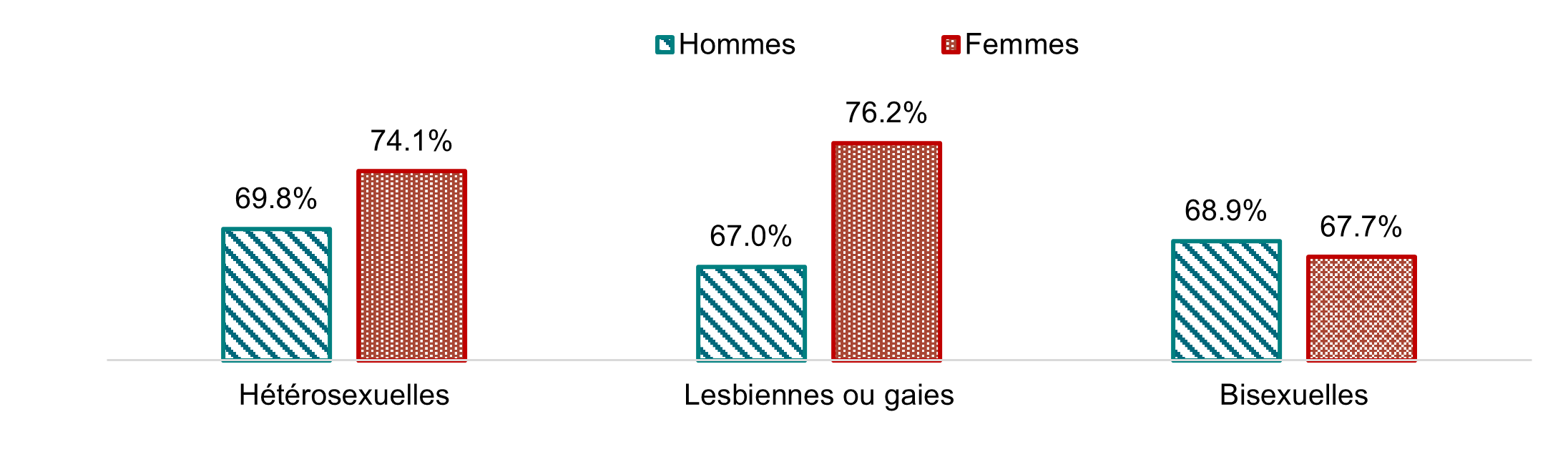

Selon Statistique Canada (2021b), 76,2 % des lesbiennes canadiennes âgées de 25 à 64 ans ont fait des études postsecondaires, un pourcentage similaire à celui des femmes hétérosexuelles, soit 74,1 %. Ce taux est plus élevé que celui de la :

- population gaie (67,0 %);

- population masculine hétérosexuelle (69,8 %);

- population masculine bisexuelle (68,9 %);

- population féminine bisexuelle (67,7 %).

- Source: Statistique Canada (2022c) Participation aux études et niveau de scolarité des personnes lesbiennes, gaies et bisexuelles au Canada.

Description textuelle – Graphique 10

| Orientation sexuelle | Hommes+ | Femmes+ |

|---|---|---|

| Hétérosexuelles | 69,8% | 74,1% |

| Lesbiennes ou gaies | 67,0% | 76,2% |

| Bisexuelles | 68,9% | 67,7% |

En 2018, selon Statistique Canada (2021b), le Canada comptait environ 1 million de personnes 2SLGBTQI+. Cette population représentait 4 % de la population totale âgée de 15 ans et plus. La population 2SLGBTQI+ est relativement jeune. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentaient 30 % de la population 2SLGBTQI+, contre 14 % de la population non 2SLGBTQI+.

D’après l’analyse documentaireNotes de bas de page 8, les étudiants 2SLGBTQI+ sont confrontés à des obstacles particuliers entravant la poursuite de leurs objectifs académiques.

Discrimination, harcèlement et intimidation

Les étudiants s’identifiant comme étant 2SLGBTQI+ sont plus susceptibles d’être confrontés à la discrimination en milieu scolaire que les jeunes hétérosexuels cisgenres. En effet, 10,8 % des étudiants de niveau postsecondaire 2SLGBTQI+ ont déclaré avoir été victimes de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle au cours des 12 derniers mois, selon Statistique Canada (2021b).

Pratiques prometteuses pour soutenir les étudiants 2SLGBTQI+

- Fournir des espaces et des services positifs (y compris dans le cadre des mesures de soutien périscolaires).

- Fournir des services de santé mentale.

- Aider le personnel des organisations au service des jeunes à élaborer un programme d’études incluant toutes les orientations sexuelles, identités de genre et expressions de genre (OSIGEG).

- élaborer une campagne pour sensibiliser le personnel scolaire et les administrateurs.

- Proposer des initiatives en matière de logement destinées aux étudiants 2SLGBTQI+.

4.6. Répercussions de la COVID 19 sur les étudiants mal desservis

Les représentants des organisations au service des jeunes interrogés dans le cadre de la présente évaluationNotes de bas de page 10 ont indiqué que la pandémie avait eu des répercussions importantes et durables sur les étudiants. Par exemple, plus des trois quarts (83 %) sont d’accord ou tout à fait d’accord pour dire que la pandémie a aggravé les problèmes auxquels étaient déjà confrontées les populations mal desservies. Selon le sondage, 88 % des personnes ayant reconnu que la COVID 19 avait exacerbé les difficultés des étudiants marginalisés estiment que ces problèmes pourraient persister et affecter les étudiants à l’avenir. Les défis liés à la COVID 19 mentionnés par les informateurs clés et les représentants interrogés des organisations au service des jeunes, mais également relevés dans le cadre de l’analyse documentaire Notes de bas de page 8 sont les suivants.

Perturbation des services d’apprentissage à l’école et après l’école

En raison de la fermeture des écoles, de nombreux étudiants n’ont pas eu accès aux services d’apprentissage qui leur étaient normalement proposés.

Accès limité aux technologies d’apprentissage à distance

L’utilisation accrue de diverses technologies dans l’éducation a nui à la capacité de certains étudiants à participer à l’apprentissage à distance et à diverses mesures de soutien aux activités périscolaires.

Soutien limité des parents

Certains enfants ont reçu moins de soutien de la part de leurs parents pour plusieurs raisons :

- la situation professionnelle des parents;

- le niveau d’éducation des parents.

Le niveau de soutien reçu par les jeunes peut également dépendre des besoins ou d’une invalidité des frères et sœurs. Par exemple, les parents qui ont un enfant handicapé ont déclaré avoir moins de temps pour fournir de l’aide à leurs autres enfants.

Perturbation de l’assiduité scolaire et abandon scolaire des jeunes

En raison du passage soudain à l’apprentissage à distance, certains étudiants se sont sentis dépassés par l’enseignement en ligne. Par conséquent, les jalons et les résultats scolaires ont été perturbés (par exemple, l’accumulation de crédits, les notes avant l’obtention du diplôme et la demande d’inscription dans un établissement d’enseignement postsecondaire). En outre, de nombreux jeunes âgés de 15 à 29 ans se sont désintéressés de leurs études et de leur travail au cours des premiers mois de la pandémie. (Statistique Canada, 2021a, 2022f).

Santé mentale

La COVID 19 a eu des répercussions négatives sur la santé mentale des jeunes, notamment pour les raisons suivantes :

- isolement;

- absence d’interactions en personne;

- annulation d’activités parascolaires.

En outre, des informateurs clés ont signalé que des événements survenus pendant la pandémie ont eu des répercussions sur certaines sous-populations d’étudiants, par exemple :

- le mouvement Black Lives Matter;

- la découverte de sépultures d’enfants autochtones;

- d’autres événements stressants propres à certaines populations.

Ces événements stressants, combinés à la COVID 19, ont créé des besoins supplémentaires en matière de soutien émotionnel et psychologique.

Obstacles financiers

La situation financière des familles de certains étudiants s’est détériorée en raison de la perte d’emploi et de l’augmentation des prix des produits de première nécessité, comme l’ont indiqué des informateurs clés et les fonctionnaires interrogés. Certains étudiants ont dû chercher un emploi au lieu de poursuivre leurs études. Cette situation s’explique par le fait qu’ils étaient confrontés à des problèmes d’accès à la nourriture, de stabilité du logement et de sécurité du revenu (Goss Gilroy, 2021).

5. Volet 1 – Conception et exécution du programme

5.1. La souplesse des accords de financement et des programmes permet d’obtenir des résultats ciblés pour les étudiants confrontés à divers obstacles

Les paramètres du Programme pour le volet 1 permettent aux organisations financées de cerner les besoins de la population qu’elles desservent. En outre, elles peuvent apporter un soutien au cas par cas à chaque groupe d’étudiants. Les accords de financement sont souples et permettent aux organisations financées de fournir un soutien adapté à tous les types d’étudiants mal desservis.

Les informateurs clés, tant internes qu’externes, ont signalé que la conception du programme était souple. Ils ont également dit que cela permettait aux organisations financées de fournir divers types de soutien adaptés aux besoins individuels des étudiants. Par conséquent, les paramètres du Programme permettent de soutenir divers types d’étudiants considérés comme étant mal desservis ou sous-représentés.

Parmi les 14 organisations financées par le programmeNotes de bas de page 11, les organisations ont ciblé les étudiants suivants :

- étudiants autochtones (12 organisations);

- étudiants issus de ménages à faible revenu (9 organisations);

- étudiants Noirs et racialisés (8 organisations);

- étudiants vivant dans des régions rurales, éloignées ou nordiques (7 organisations);

- étudiants qui se déclarent handicapés (7 organisations);

- étudiants s’identifiant comme étant bispirituels, lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, queers et en questionnement (2SLGBTQI+) (5 organisations);

- étudiants des communautés de langue officielle en situation minoritaire (3 organisations);

- étudiants nouvellement arrivés au Canada depuis moins de 5 ans (3 organisations);

- étudiants en situation d’itinérance ou à risque d’itinérance (2 organisations);

- étudiants qui sont ou qui seraient les premiers d’une famille à étudier dans un établissement d’enseignement postsecondaire (2 organisations).

De l’exercice 2019 à 2020 à l’exercice 2021 à 2022, aucun projet n’a ciblé les étudiants pris en charge ou qui ne le sont plus en raison de leur âgeNotes de bas de page 12. En outre, le Programme n’a pas recueilli de données sur le nombre de projets ciblant spécifiquement les réfugiés ou les immigrants (depuis plus de 5 ans).

La souplesse des accords permet également aux organisations financées d’offrir aux étudiants diverses mesures de soutien parascolaires et intégrées. D’après l’analyse documentaire, les organisations financées par le Programme s’inspirent de l’ensemble des pratiques prometteuses mentionnées à la section 4.

Parmi les 14 organisations financées (à l’exclusion d’Expérience compétences mondiales et des organisations financées dans le cadre de l’appel de propositions de 2021) :