Évaluation du programme Nouveaux Horizons pour les aînés

De : Emploi et Développement social Canada

Sur cette page

- Liste des abréviations

- Liste des figures

- Sommaire

- Introduction

- Contexte du programme

- Principales constatations

- Conclusions et observations

- Annexe A : Questions d’évaluation

- Annexe B : Mise en correspondance des questions

- Annexe C : Résultats du programme Nouveaux Horizons pour les aînés

- Annexe D : Sources (rapports techniques)

- Annexe E : Limites et défis

- Annexe F : Contexte du programme

- Annexe G : Évaluation précédente

- Annexe H : La capacité organisationnelle comme condition pour recevoir du financement dans le cadre du programme

- Annexe I : Définition de la capacité organisationnelle

- Annexe J : La capacité organisationnelle : un processus, une réalisation ou les deux

- Annexe K : Les obstacles à l’inclusion sociale

Formats substituts

Les formats en gros caractères, braille, MP3 (audio), texte électronique, et DAISY sont disponibles sur demande en commandant en ligne ou en composant le 1 800 O-Canada (1-800-622-6232). Si vous utilisez un téléscripteur (ATS), composez le 1-800-926-9105.

Liste des abréviations

- PNHA

- Programme Nouveaux Horizons pour les aînés

- EDSC

- Emploi et Développement social Canada

Liste des figures

- Figure 1 : La manière dont les projets communautaires ont influé sur le bien-être des aînés

- Figure 2 : Avantages pour les aînés de participer à des initiatives d’impact collectif, selon les organismes bénéficiaires de financement pancanadien interrogés

- Figure 3 : La manière dont les projets ont aidé les aînés à s’impliquer plus activement au sein de leur collectivité

- Figure 4 : Types d’activités de projet signalées par les organismes bénéficiaires de financement communautaire interrogés

- Figure 5 : Activités entreprises par les organismes et les partenaires dans le cadre du plan d’impact collectif

- Figure 6 : Raisons pour lesquelles les bénévoles issus des collectivités ont continué à faire du bénévolat

- Figure 7 : La manière dont les aînés ont tiré avantage de leur participation à un projet intergénérationnel

- Figure 8 : La manière dont les aînés ont tiré avantage de leur participation à des projets intergénérationnels

- Figure 9 : Pourcentage de personnes bénéficiant du programme selon l’âge, de l’exercice 2015 à 2016 à l’exercice 2018 à 2019

- Figure 10 : La manière dont la collectivité a bénéficié de l’implication accrue des aînés dans les projets

- Figure 11 : La manière dont les collectivités ont bénéficié, au cours des 3 dernières années, de la participation accrue des aînés aux projets de l’initiative d’impact collectif

- Figure 12 : Les types de changements observés dans la collectivité en ce qui concerne les programmes destinés aux aînés et l’inclusion sociale après le début des projets d’impact collectif

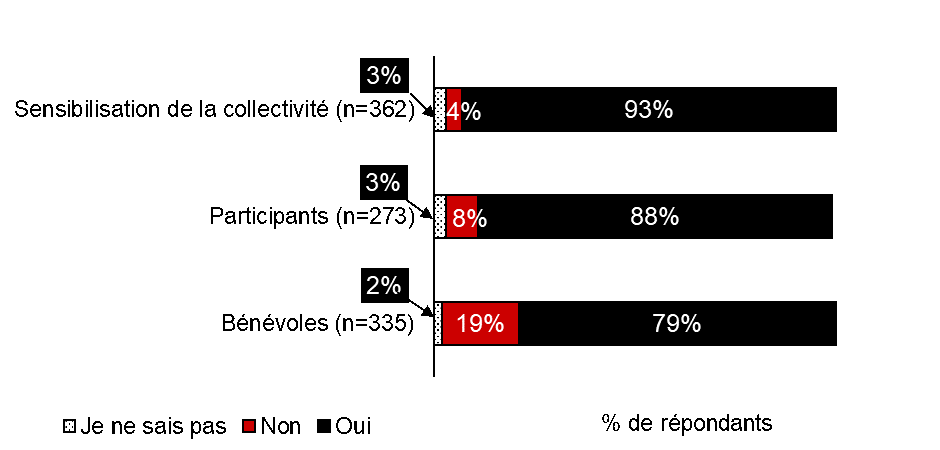

- Figure 13 : Les partenaires d’initiatives d’impact collectif ont aidé à augmenter le nombre de participants et de bénévoles et à sensibiliser la collectivité au projet

- Figure 14 : Ce que la mise en œuvre du projet a permis d’apprendre quant à la gestion d’un organisme

- Figure 15 : La manière dont les répondants ont appris des autres organismes dans le cadre des initiatives d’impact collectif

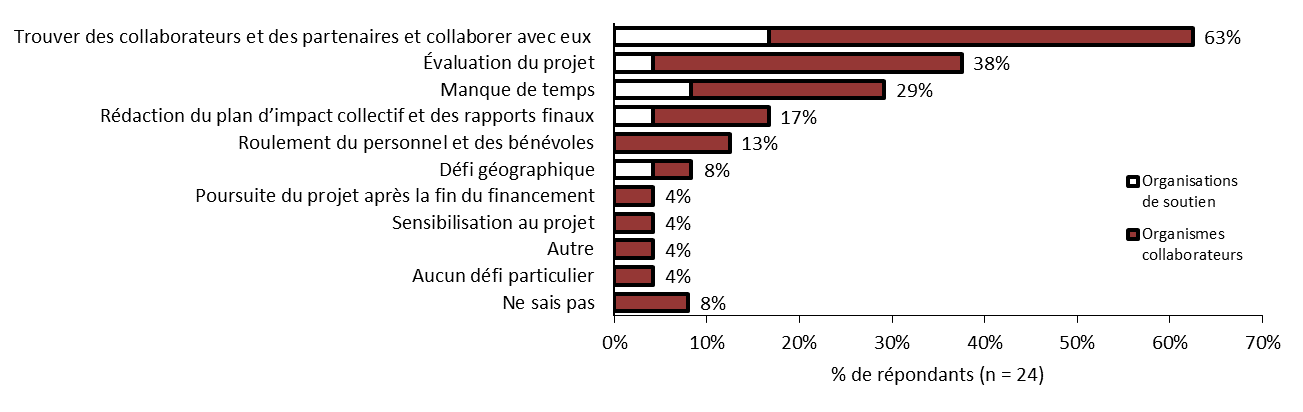

- Figure 16 : Défis liés à la mise en œuvre du plan d’impact collectif

- Figure 17 : La manière dont l’organisme a amélioré son administration au cours des 3 dernières années

- Figure 18 : La manière dont les aînés ont tiré avantage de leur participation aux projets dans le cadre des initiatives d’impact collectif

- Figure 19 : La manière dont les organismes bénéficiaires d’un financement pancanadien mesurent les résultats des projets d’impact collectif

- Figure 20 : Conseils à autrui relativement à la manière de mettre en œuvre un projet d’impact collectif réussi

- Figure 21 : La manière dont le Ministère aurait pu améliorer la communication de ses attentes concernant la démarche de l’impact collectif et sa mise en œuvre

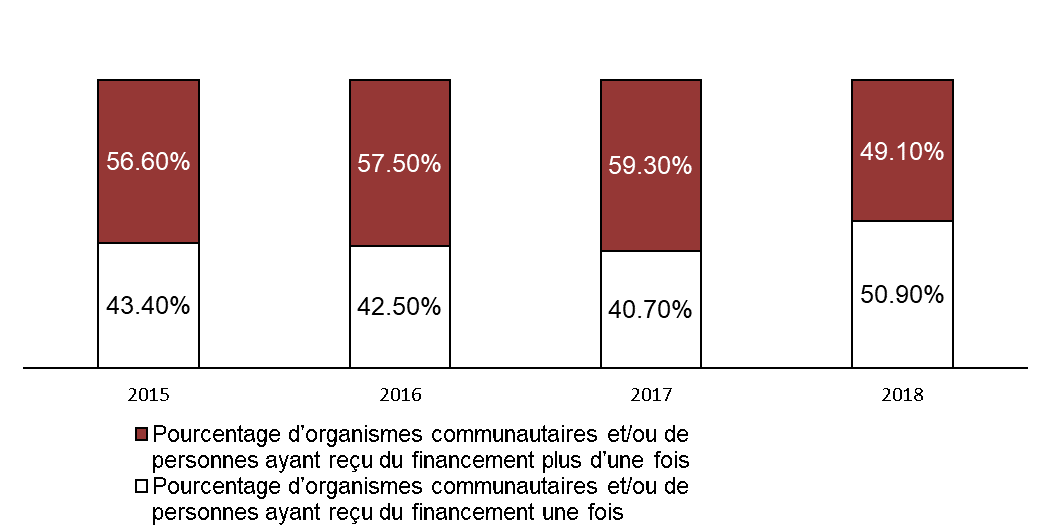

- Figure 22 : Pourcentage d’organismes communautaires ou de personnes ayant reçu du financement une fois et plus d’une fois entre les exercices 2015 à 2016 et 2018 à 2019

- Figure 23 : Proportion des démarches signalées pour promouvoir le bénévolat, évaluée en moyenne au cours des exercices 2015 à 2016 à 2018 à 2019 (volet communautaire)

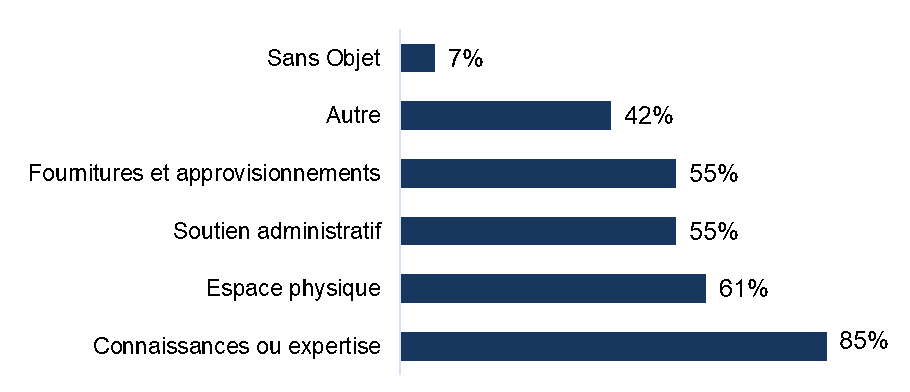

- Figure 24 : Pourcentage moyen des types de contributions en nature fournies par les partenaires entre les exercices 2015 à 2016 et 2018 à 2019

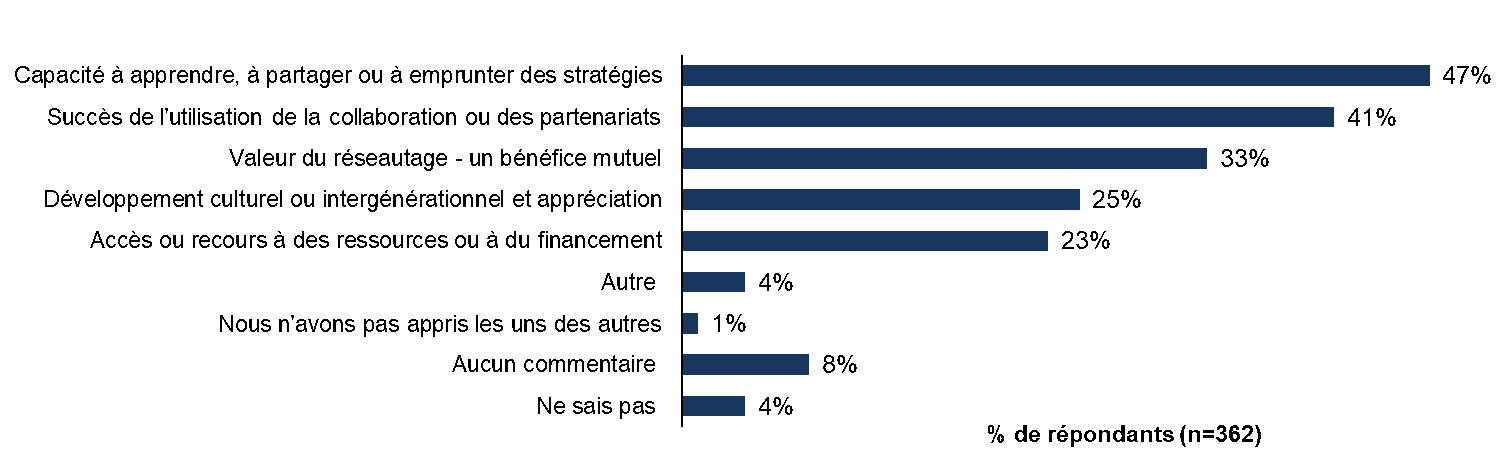

- Figure 25 : Ce que les organismes partenaires ont appris les uns des autres

- Figure 26 : Des organismes se sont exprimés sur la question de savoir si leurs partenaires les avaient aidés à gagner des participants et des bénévoles et à sensibiliser la collectivité

- Figure 27 : Défis liés à la mise en œuvre du plan d’impact collectif

- Figure 28 : Activités entreprises dans le cadre du projet

- Figure 29 : Activités entreprises par les organismes et les partenaires dans le cadre du plan d’impact collectif

Sommaire

Le programme Nouveaux horizons pour les aînés accorde en moyenne 48,9 millions de dollars chaque année en subventions et contributions. Les projets financés visent à renforcer l’autonomie des aînés dans leur collectivité et à améliorer leur bien-être.

Le programme comporte 2 volets de financement :

- le volet de financement communautaire accorde aux organisations jusqu’à 25 000 $ par projet et par an;

- le volet de financement pancanadien dans le cadre de l’appel de propositions pour l’exercice de 2015 à 2016 portait sur les initiatives d’impact collectif. Il a accordé un financement allant jusqu’à 750 000 $ pour une durée maximale de 3 ans. Les initiatives d’impact collectif sont soumises par des groupes d’organismes qui travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs.

L’évaluation porte sur les exercices de 2015 à 2016 jusqu'à 2018 à 2019. Elle est conforme à la Loi sur la gestion des finances publiques qui exige que le programme soit soumis à une évaluation tous les 5 ans. L’évaluation s’est fondée sur diverses constatations issues de 5 sources.

Constatation principale 1

Dans l’ensemble, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés est avantageux pour les aînés et les collectivités où les projets sont mis en œuvre. Cela englobe une influence positive sur le bien-être, l’implication dans le bénévolat et la perception positive de l’impact des projets sur les collectivités.

Plusieurs sources de données indiquent que les projets ont une influence positive sur le bien-être des aînés. Tous les organismes financés interrogés dans le cadre de l’évaluation ont déclaré que leurs projets avaient accru la participation des aînés dans leur collectivité. Cependant, tous les organismes n’ont pas été en mesure de quantifier cette augmentation. Les organismes ont également indiqué que les projets aidaient les aînés à nouer des liens avec d’autres personnes et à se sentir utiles.

Les organismes ont également indiqué que les projets aidaient les aînés à nouer des liens avec d’autres personnes et à se sentir utiles.

Dans le cas des projets pancanadiens, les organismes ont noté qu’ils sont plus informés des ressources des collectivités.

La pandémie de la COVID-19 a mis fin à la collecte de données auprès des aînés portant sur leur expérience du programme.

De plus, la petite quantité de données provenant des collectivités a rendu impossible la mesure des répercussions directes des projets sur les collectivités avoisinantes. Les données obtenues auprès des sources secondaires et des organismes bénéficiaires de financement laissent entendre que les collectivités ont bénéficié de la participation des aînés aux projets financés. Cela s’est manifesté de diverses façons, par exemple :

- la transmission des connaissances et le partage des compétences des aînés avec la collectivité, y compris avec les jeunes générations;

- les aînés ont un sentiment d’appartenance à la collectivité et se sentent plus valorisés.

Constatation principale 2

Le programme a contribué à certains aspectsNote de bas de page 1 de l’accroissement de la capacité des organismes financés à soutenir les initiatives en faveur des aînés dans leur collectivité. Toutefois, un examen de la définition de la capacité et des indicateurs connexes, par souci de clarté, permettrait d’améliorer la mesurabilité du résultat escompté.

L’évaluation a permis de constater que les fonds alloués par le programme ont pu accroître la capacité des organismes à soutenir les initiatives en faveur des aînés dans leur collectivité. Elle indique que les projets ont contribué à certains aspects du renforcement de la capacité des organismes de diverses manières, notamment :

- le recrutement de bénévoles supplémentaires;

- l’amélioration des infrastructures matérielles;

- la constitution de réseaux et de partenariats pour appuyer les activités communautaires.

Comme la définition de la capacité est large, l’équipe d’évaluation a été confrontée à des défis. En effet, il a été difficile de déterminer dans quelle mesure le programme a contribué à accroître la capacité des organismes financés à soutenir les initiatives en faveur des aînés dans leur collectivité.

Les éléments probants liés à l’accroissement de la capacité comprennent ce qui suit :

- recruter des bénévoles;

- créer des partenariats;

- favoriser la participation des aînés;

- investir dans les infrastructures matérielles.

Remarque: Le nouveau profil de l’information sur le rendement contient des renseignements sur le programme.

Constatation principale 3

L'approche de l’impact collectif s’est révélée prometteuse pour lutter contre l’isolement social. Toutefois, favoriser l’établissement de partenariats étroits, ce qui s’avère nécessaire pour mettre pleinement en œuvre le modèle, demande plus de temps.

Cette démarche a encouragé les organismes à coordonner leurs efforts et à travailler ensemble pour contribuer à résoudre un problème de grande ampleur touchant les aînés (l’isolement social). Elle a également permis aux organismes d’apprendre de nouvelles façons de faire et d’atteindre de nouveaux publics d’aînés. Le volet pancanadien du programme a introduit la démarche de l’impact collectif en 2015. L’incidence et la durabilité de cette démarche ne peuvent être pleinement mesurées si tôt après sa mise en œuvre. Malgré cela, tous les organismes interrogés s’accordent à dire que cette démarche les a aidés de plusieurs façons, notamment les suivants :

- mieux faire connaître leurs projets dans la collectivité;

- augmenter le nombre de participants et de bénévoles;

- aider à résoudre efficacement les problèmes complexes des collectivités (92 % des organismes bénéficiaires de financement pancanadien interrogés).

Les organismes ont toutefois fait état de quelques difficultés, telles que les suivantes :

- le peu de temps disponible pour comprendre la démarche de l’impact collectif;

- le manque de communication précise du Ministère aux organismes relativement à ses attentes;

- la collaboration incertaine entre les organismes dans le cadre des initiatives d’impact collectif;

- les différents niveaux de connaissance et d’expérience en matière d’évaluation, de collecte de données et d’établissement de rapports.

Constatation principale 4

Des éléments probants indiquent que le processus utilisé pour évaluer les demandes de financement communautaire aurait gagné à être mieux encadré, plus détaillé et plus clair.

Les conclusions du bilan documentaire montrent que les termes utilisés pour évaluer les propositions peuvent avoir des significations différentes pour les agents de programmes de Service Canada. De plus, les échelles de notation (telles que faible, moyen, exceptionnel) n’ont pas de définitions claires et manquent d’indicateurs. Cela signifie que les agents de Service Canada ont fait appel à leur jugement et à leur expérience antérieure pour évaluer le bien-fondé des propositions de demande de financement. Bien que l’appel à propositions de 2020 n’ait pas eu lieu pendant la période d’évaluation, les problèmes mentionnés ci-dessus ont été abordés. Pour ce faire, on a passé en revue les directives opérationnelles du programme afin de soutenir l’évaluation par les bureaux régionaux.

Les éléments probants provenant de quelques entrevues auprès d’informateurs clés ont mis en évidence certaines difficultés à obtenir les données historiques nécessaires pour évaluer les demandes soumises. Cela est attribuable à des problèmes tels que le classement des documents des projets dans le système commun pour les subventions et contributions.

Introduction

Ce rapport d’évaluation présente les principales constatations et observations concernant les 2 volets de financement du programme Nouveaux Horizons pour les aînés : les projets communautaires et les projets pancanadiens. L’évaluation couvre les activités du programme sur une période de 4 ans, soit des exercices de 2015 à 2016 et de 2018 à 2019. L’évaluation satisfait aux conditions énoncées dans la Loi sur la gestion des finances publiques et la Politique sur les résultats.

Le présent rapport répond aux 6 questions d’évaluation réparties en 3 thèmes principaux :

- les bénéfices du programme pour les aînés et les collectivités;

- la capacité organisationnelle et les obstacles qui entravent l’inclusion sociale;

- une approche innovante pour un impact plus large.

L’annexe A énumère les questions d’évaluation. L’annexe B montre comment les questions d’évaluation s'inscrivent dans chacun des 3 thèmes. L’annexe C présente le modèle logique du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

L’évaluation s’est appuyée sur 5 sources différentes. Les groupes consultés comprennent des représentants du Ministère et des représentants d’organismes qui ont été financés par l’intermédiaire des 2 volets du programme. L’annexe D présente de plus amples renseignements sur les sources utilisées.

En raison des restrictions liées à la COVID-19, l’évaluation n’a pas permis de recueillir de renseignements directement auprès des aînés au sujet leurs expériences. Par conséquent, l’évaluation s’est appuyée sur les sources suivantes :

- le point de vue des organismes financés;

- les sources documentaires;

- des informateurs clés pour les données sur les aînés et les collectivités.

De plus amples renseignements sur les limites de l’évaluation figurent à l'annexe E.

Contexte du programme

Lancé en 2004, ce programme fédéral de subventions et de contributions soutient des projets qui renforcent l’autonomie et le bien-être des aînés, ainsi que la vitalité des collectivités. Il encourage les aînés à transmettre leurs connaissances, leurs compétences et leurs expériences à d’autres personnes de la collectivité. Le financement du programme soutient 2 volets : les projets communautaires et les projets pancanadiens.

Un budget annuel de 32 millions de dollars

La conception des projets communautaires reconnaît les collectivités comme le point central de la prestation du programme. Les projets financés sont généralement basés sur le bénévolat, soutenus par les collectivités et inspirés ou dirigés par des aînés. Les projets admissibles peuvent bénéficier d’un financement pouvant aller jusqu’à 25 000 $ par projet pour une durée maximale de 1 an.

Un budget annuel de 9 millions de dollars

Pour l’appel à propositions de l’exercice 2015 à 2016, le financement pancanadien appuie des projets pluriannuels qui utilisent des approches collaboratives pour répondre aux enjeux qui touchent les aînés. Ce modèle d’impact collectif a recours à une démarche axée sur la collaboration de multiples partenaires. Il réunit un groupe d’organismes de différents secteurs qui travaillent de concert et qui s’engagent dans un plan d’action commun. L’objectif est de produire des changements significatifs dans leur collectivité. Ces projets, financés pendant un maximum de 3 ans, ont bénéficié d’un soutien financier pouvant atteindre 750 000 $.

Remarque : Les organisations de soutien dirigent la mise en œuvre des projets pancanadiens. Les organisations de soutien et les organismes collaborateurs forment ensemble l’initiative d’impact collectif.

Les annexes B et C contiennent de plus amples renseignements sur les résultats du programme.

Principales constatations

Le programme profite aux aînés et aux collectivités

Constatation principale 1

Dans l’ensemble, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés est avantageux pour les aînés et les collectivités où les projets sont mis en œuvre. Cela comprend une influence positive sur le bien-être, l’implication dans le bénévolat et la perception positive de l’impact des projets sur les collectivités.

Selon les bénéficiaires de financement, les projets communautaires et pancanadiens ont eu une influence positive sur le bien-être des aînés

Parmi les résultats provenant de 4 sources d’éléments probants, il y a un consensus selon lequel les projets des 2 volets de financement ont favorablement influencé le bien-être des aînés.

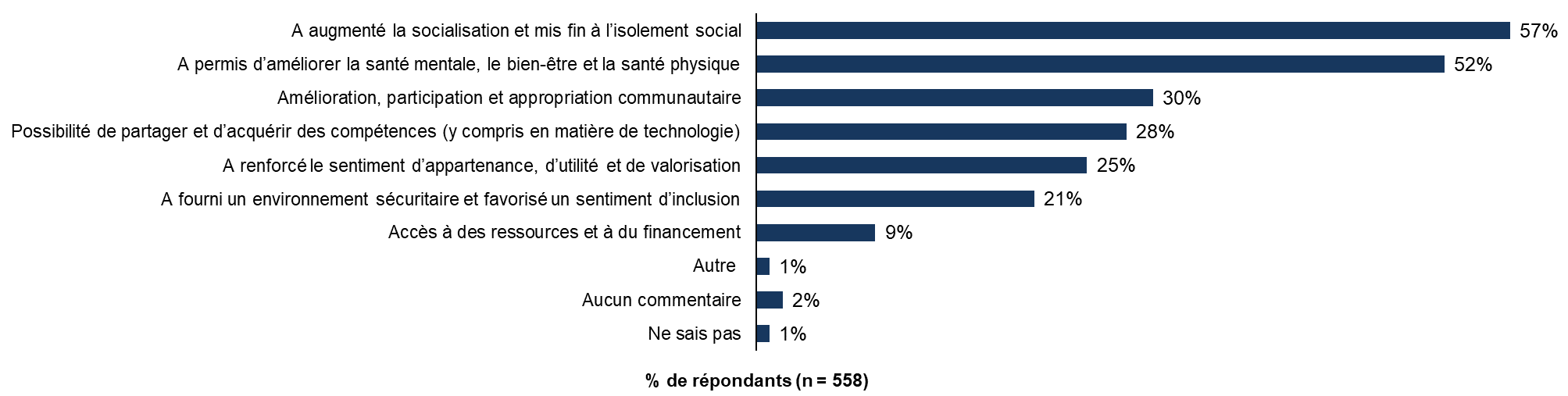

En effet, 57 % des organismes communautaires financés ont estimé que les projets ont permis d’accroître la socialisation des aînés ou de mettre fin à leur isolement social.

La figure 1 présente d’autres avantages dont ont fait part les bénéficiaires de financement.

Figure 1 – Version textuelle

| Avantages des projets communautaires pour les aînés | Pourcentage |

|---|---|

| A augmenté la socialisation et mis fin à l’isolement social | 57 % |

| A permis d’améliorer la santé mentale, le bien-être et la santé physique | 52 % |

| Amélioration, participation et appropriation communautaire | 30 % |

| Possibilité de partager et d’acquérir des compétences (y compris en matière de technologie) | 28 % |

| A renforcé le sentiment d’appartenance, d’utilité et de valorisation | 25 % |

| A fourni un environnement sécuritaire et favorisé un sentiment d’inclusion | 21 % |

| Accès à des ressources et à du financement | 9 % |

| Autre | 1 % |

| Aucun commentaire | 2 % |

| Ne sais pas | 1 % |

- Source : Sondage d’évaluation du PNHA (2020), 558 répondants bénéficiaires d’un financement communautaire.

Dans le cadre du sondage, on a demandé aux organismes bénéficiaires de financement communautaire qui bénéficieraient d’une participation aux projets :

- ainsi, 76 % des organismes ont estimé que les aînés bénéficieraient des projets;

- suivi par la collectivité et les jeunes (39 %);

- les personnes handicapées (30 %).

Remarque : Les participants aînés n’ont pas été consultés directement dans le cadre de cette évaluation.

Près de la moitié des organismes bénéficiaires de financement pancanadien interrogés ont déclaré que les projets :

- ont créé des liens sociaux et avec la collectivité chez les aînés (48 %);

- ont réduit les obstacles à l’inclusion (43 %);

- ont offert des possibilités de soutien et d’apprentissage (39 %).

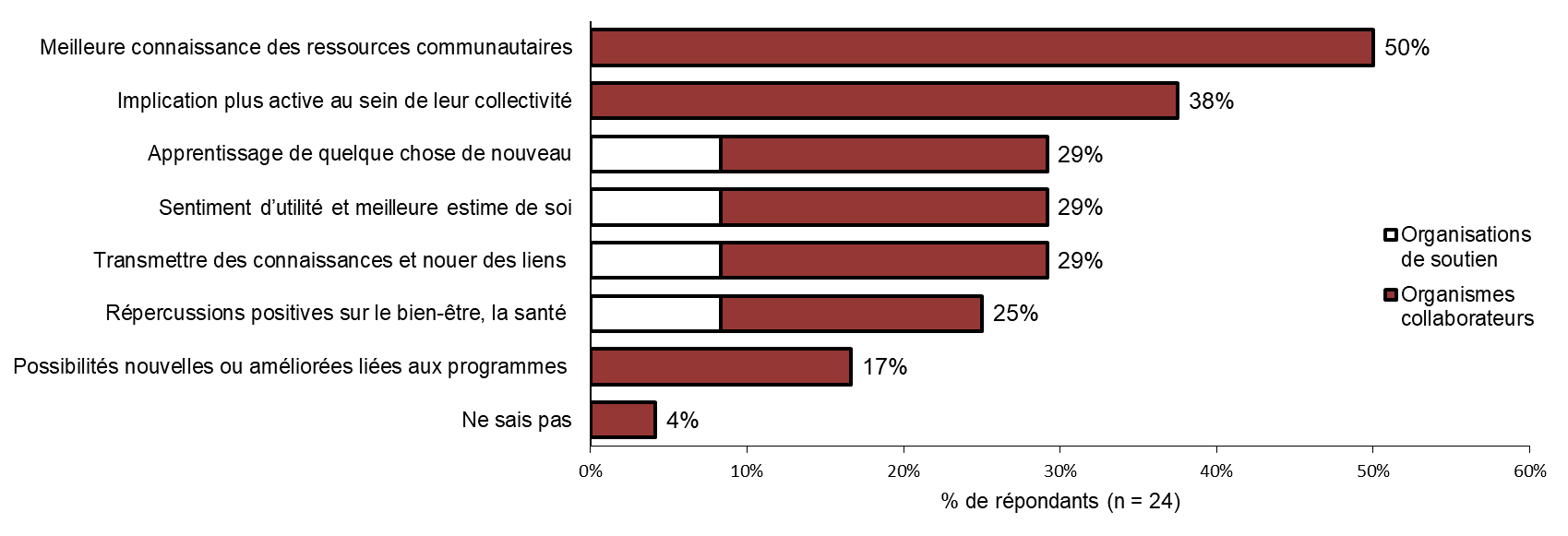

Les résultats des entrevues et du sondage auprès des organismes bénéficiaires de financement pancanadien ont également montré que les projets d’impact collectif ont eu une influence positive sur le bien-être des aînés participants. Selon eux, les aînés ont bénéficié de ce qui suit :

- avoir une meilleure connaissance des ressources communautaires (50 %);

- s’impliquer plus activement au sein de leur collectivité (38 %);

- apprendre quelque chose de nouveau (29 %).

La figure 2 présente les autres avantages qui découlent de la participation aux projets d’impacts collectifs.

Figure 2 – Version textuelle

| Avantages pour les aînés de participer à des initiatives d’impact collectif | Organisations de soutien | Organismes collaborateurs | Organisations de soutien et organismes collaborateurs |

|---|---|---|---|

| Meilleure connaissance des ressources communautaires | 0 % | 50 % | 50 % |

| Implication plus active au sein de leur collectivité | 0 % | 38 % | 38 % |

| Apprentissage de quelque chose de nouveau | 8 % | 21 % | 29 % |

| Sentiment d’utilité et meilleure estime de soi | 8 % | 21 % | 29 % |

| Transmettre des connaissances et nouer des liens | 8 % | 21 % | 29 % |

| Répercussions positives sur le bien-être, la santé | 8 % | 17 % | 25 % |

| Possibilités nouvelles ou améliorées liées aux programmes | 0 % | 17 % | 17 % |

| Ne sais pas | 0 % | 4 % | 4 % |

- Source : Sondage d’évaluation du PNHA (2020), 24 répondants bénéficiaires de financement pancanadien.

L’implication est une étape importante pour accroître la participation des aînés dans leur collectivité. Les sections suivantes explorent cet aspect, ainsi que ses effets.

Les projets communautaires et pancanadiens incitent les aînés à participer et à s’impliquer dans des projets communautaires

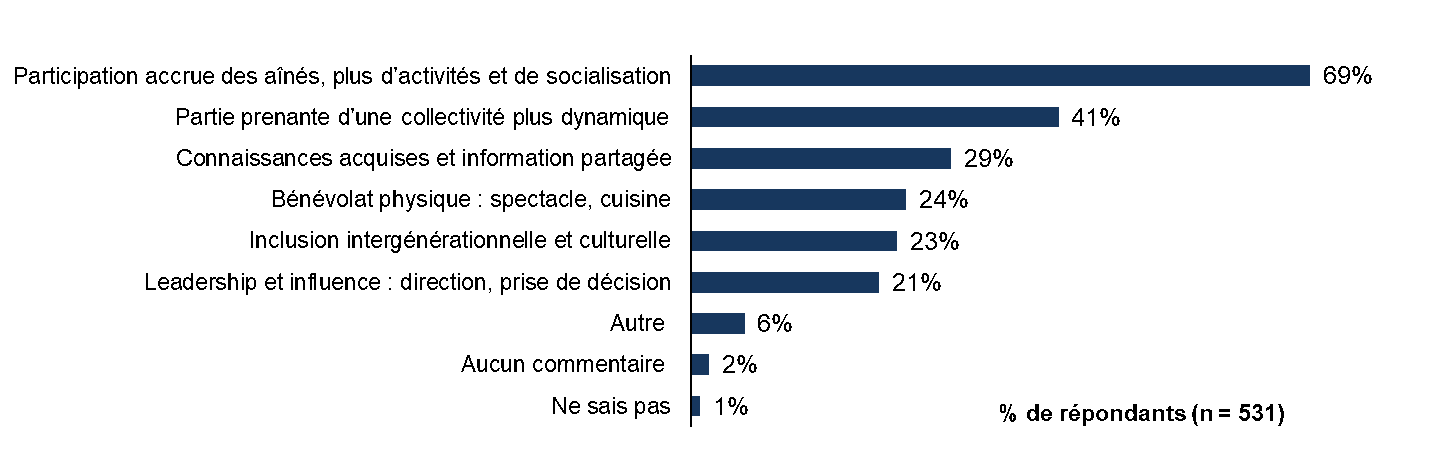

91 % des organismes communautaires interrogés ont estimé que les projets ont aidé les aînés à s’impliquer plus activement au sein de leur collectivité. Ils ont indiqué que les observations suivantes avaient influencé leur réflexion :

- plus d’aînés participent à la vie de la collectivité (69 %);

- les aînés sont des parties prenantes d’une collectivité plus dynamique (41 %);

- les aînés acquièrent des connaissances et transmettent de l’information (29 %).

La figure 3 présente d’autres réponses déclarées.

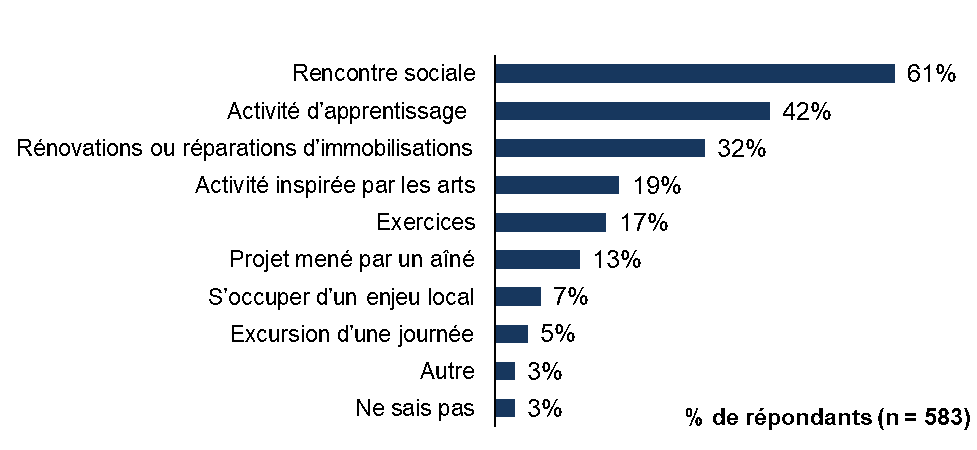

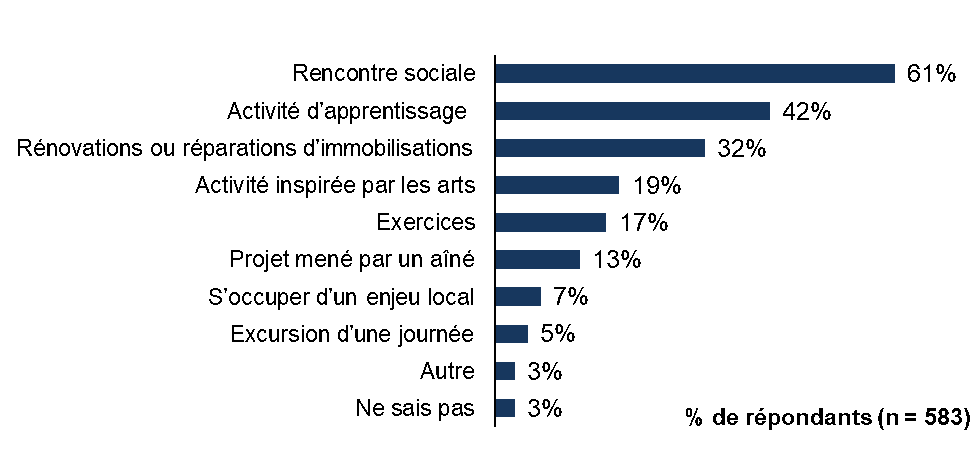

Parmi les types d’activités dont les organismes communautaires ont fait état, mentionnons les suivantes :

- rencontres sociales (61 %);

- activités d’apprentissage (42 %);

- rénovations et réparations d’immobilisations (32 %).

La figure 4 présente d’autres réponses déclarées.

Figure 3 – Version textuelle

| La manière dont les projets ont aidé les aînés à s’impliquer plus activement au sein de leur collectivité | Pourcentage |

|---|---|

| Participation accrue des aînés, plus d’activités et de socialisation | 69 % |

| Partie prenante d’une collectivité plus dynamique | 41 % |

| Connaissances acquises et information partagée | 29 % |

| Bénévolat physique : spectacle, cuisine | 24 % |

| Inclusion intergénérationnelle et culturelle | 23 % |

| Leadership et influence : direction, prise de décision | 21 % |

| Autre | 6 % |

| Aucun commentaire | 2 % |

| Ne sais pas | 1 % |

- Source : Sondage d’évaluation du PNHA (2020), 531 répondants bénéficiaires d’un financement communautaire. La question du sondage était la suivante : « Les projets du PNHA ont-ils aidé les aînés à s’impliquer plus activement dans leur collectivité et si oui, comment? ».

Figure 4 – Version textuelle

| Types d’activités de projet signalées par les organismes bénéficiaires de financement communautaire interrogés | Pourcentage |

|---|---|

| Rencontre sociale | 61 % |

| Activité d’apprentissage | 42 % |

| Rénovations ou réparations d’immobilisations | 32 % |

| Activité inspirée par les arts | 19 % |

| Exercices | 17 % |

| Projet mené par un aîné | 13 % |

| S’occuper d’un enjeu local | 7 % |

| Excursion d’une journée | 5 % |

| Autre | 3 % |

| Ne sais pas | 3 % |

- Source : Sondage d’évaluation du PNHA (2020), 583 répondants bénéficiaires d’un financement communautaire.

Les éléments probants indiquent une augmentation de l’implication des aînés. Cette situation découle d’une augmentation du nombre de participants et de bénévoles qui ont pris part aux projets d’impact collectif. Lorsque les organismes bénéficiaires d’un financement pancanadien ont été interrogés :

- 83 % ont convenu que leurs activités d’impact collectif ont conjointement aidé les aînés à s’impliquer plus activement au sein de leur collectivité. Le nombre de répondants était de 20;

- tous étaient d’accord pour dire qu’ils ont vu une augmentation du nombre de participants liés à leurs projets d’impact collectif. Le nombre de répondants était de 24.

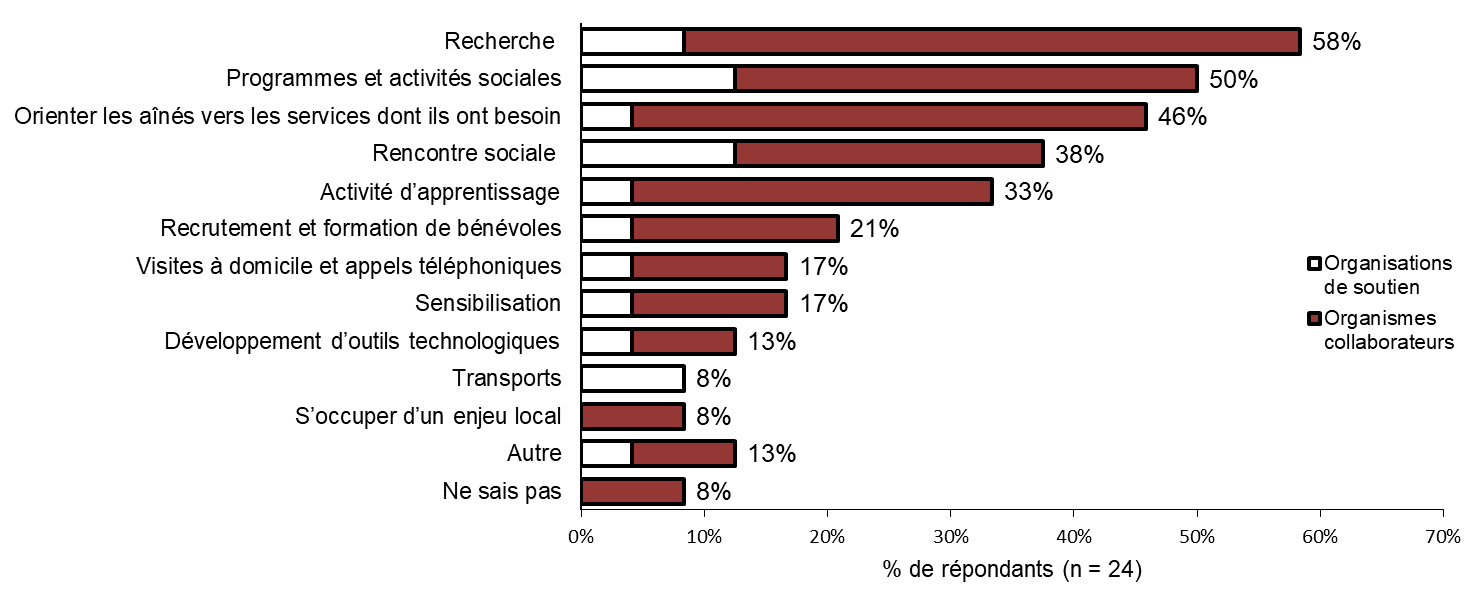

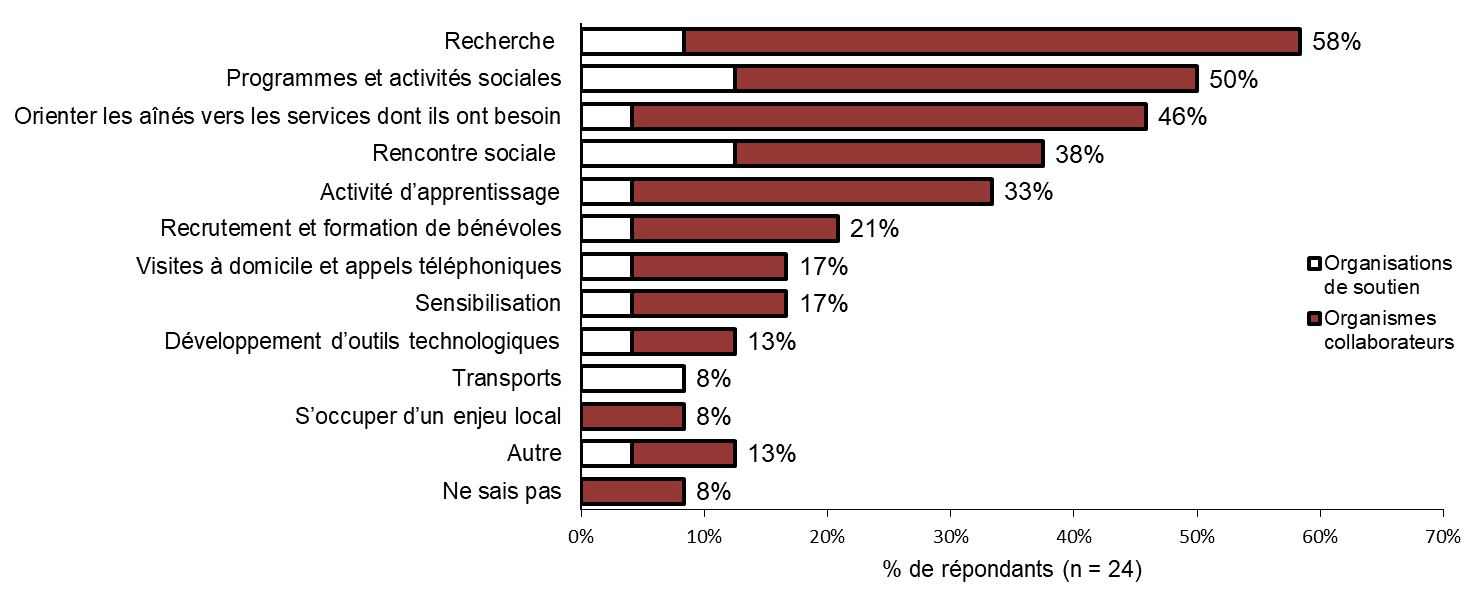

Le sondage mené auprès des organismes pancanadiens a révélé les activités entreprises par les organismes dans le cadre du plan d’impact collectif. Ces activités sont les suivantes :

- recherche (58 %);

- programmes et activités sociales (50 %);

- orienter les aînés vers les services dont ils ont besoin (46 %);

- rencontres sociales (38 %);

- activités d’apprentissage (33 %).

Figure 5 – Version textuelle

| Activités entreprises par les organismes et les partenaires dans le cadre du plan d’impact collectif | Organisations de soutien | Organismes collaborateurs | Organisations de soutien et organismes collaborateurs |

|---|---|---|---|

| Recherche | 8 % | 50 % | 58 % |

| Programmes et activités sociales | 13 % | 38 % | 50 % |

| Orienter les aînés vers les services dont ils ont besoin | 4 % | 42 % | 46 % |

| Rencontre sociale | 13 % | 25 % | 38 % |

| Activité d’apprentissage | 4 % | 29 % | 33 % |

| Recrutement et formation de bénévoles | 4 % | 17 % | 21 % |

| Visites à domicile et appels téléphoniques | 4 % | 13 % | 17 % |

| Sensibilisation | 4 % | 13 % | 17 % |

| Développement d’outils technologiques | 4 % | 8 % | 13 % |

| Transports | 8 % | 0 % | 8 % |

| S’occuper d’un enjeu local | 0 % | 8 % | 8 % |

| Autre | 4 % | 8 % | 13 % |

| Ne sais pas | 0% | 8 % | 8 % |

- Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison des arrondissements.

- Source : Sondage d’évaluation du PNHA (2020), 24 répondants bénéficiaires de financement pancanadien.

Le bilan documentaire montre que, bien que l’ensemble des organismes pancanadiens aient signalé une participation accrue des aînés, les initiatives d’impact collectif n’ont pas toutes fourni des données quantitatives.

De même, le manque de données communautaires a créé une incertitude quant à la mesure dans laquelle les projets pancanadiens ont contribué à l’implication en dehors des projets.

Il est donc difficile de savoir si le modèle d’impact collectif a permis d’obtenir des résultats à l’échelle de la population.

Des projets communautaires et pancanadiens incitent les aînés à faire du bénévolat

Le programme offre une chance aux bénévoles de s’impliquer. Dans une large mesure, les projets parviennent également à les attirer. Toutefois, le roulement des bénévoles est élevé et les organismes ont souvent du mal à les garder.

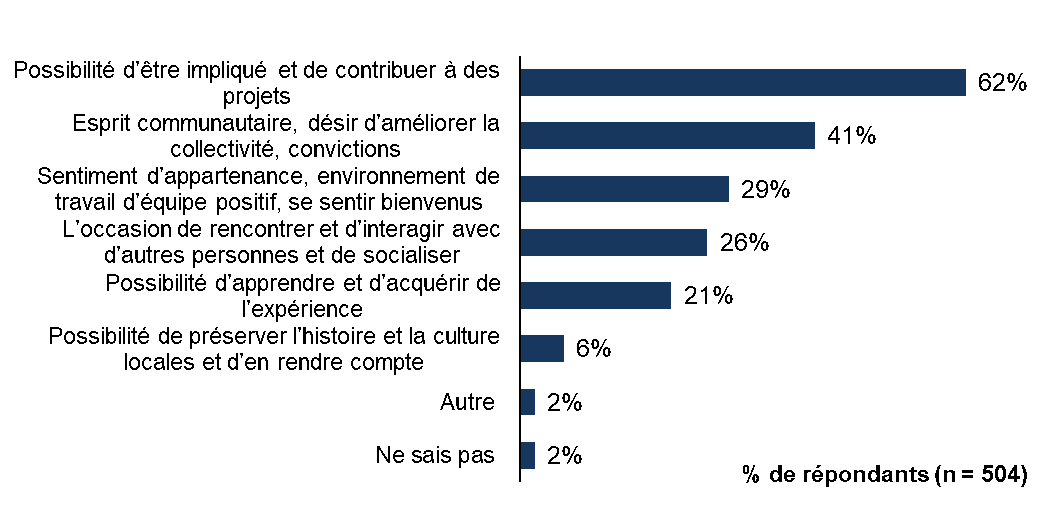

Les représentants des organismes communautaires ont indiqué pourquoi ils font du bénévolat :

- parce que les projets impliquent des aînés et qu’ils contribuent aux projets (62 %);

- parce qu’il y a un désir d’améliorer la collectivité ou de contribuer à l’esprit communautaire (41 %);

- parce qu’ils ont ressenti un sentiment d’appartenance (29 %);

- parce que les projets offraient l’occasion de rencontrer d’autres personnes et d’interagir et de socialiser avec elles (26 %).

La figure 6 présente d’autres réponses déclarées.

Les organismes pancanadiens ont déclaré avoir réussi à maintenir leur nombre de bénévoles.

Plus de la moitié des organismes pancanadiens ont laissé entendre dans le cadre du sondage que les bénévoles continuaient à faire du bénévolat parce qu’ils se sentaient valorisés et importants.

Figure 6 – Version textuelle

| Raisons pour lesquelles les bénévoles issus des collectivités ont continué à faire du bénévolat | Pourcentage |

|---|---|

| Possibilité d’être impliqué et de contribuer à des projets | 62 % |

| Esprit communautaire, désir d’améliorer la collectivité, convictions | 41 % |

| Sentiment d’appartenance, environnement de travail d’équipe positif, se sentir bienvenus | 29 % |

| L’occasion de rencontrer et d’interagir avec d’autres personnes et de socialiser | 26 % |

| Possibilité d’apprendre et d’acquérir de l’expérience | 21 % |

| Possibilité de préserver l’histoire et la culture locales et d’en rendre compte | 6 % |

| Autre | 2 % |

| Ne sais pas | 2 % |

- Source : Sondage d’évaluation du PNHA (2020), 504 répondants bénéficiaires d’un financement communautaire.

L’annexe H contient de plus amples renseignements sur les résultats concernant le bénévolat et le programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

Les projets communautaires et pancanadiens permettent aux aînés de partager leurs connaissances et leurs expériences

Voici quelques exemples d’aînés qui partagent leurs connaissances :

- des aînés participant à un cercle de tricot et enseignent aux autres de nouvelles techniques;

- des aînés animant des cours de conditionnement physique destinés aux aînés;

- des aînés qui mènent des projets et partagent leurs compétences organisationnelles;

- des aînés qui ont tiré des avantages de leur participation à des projets communautaires intergénérationnels.

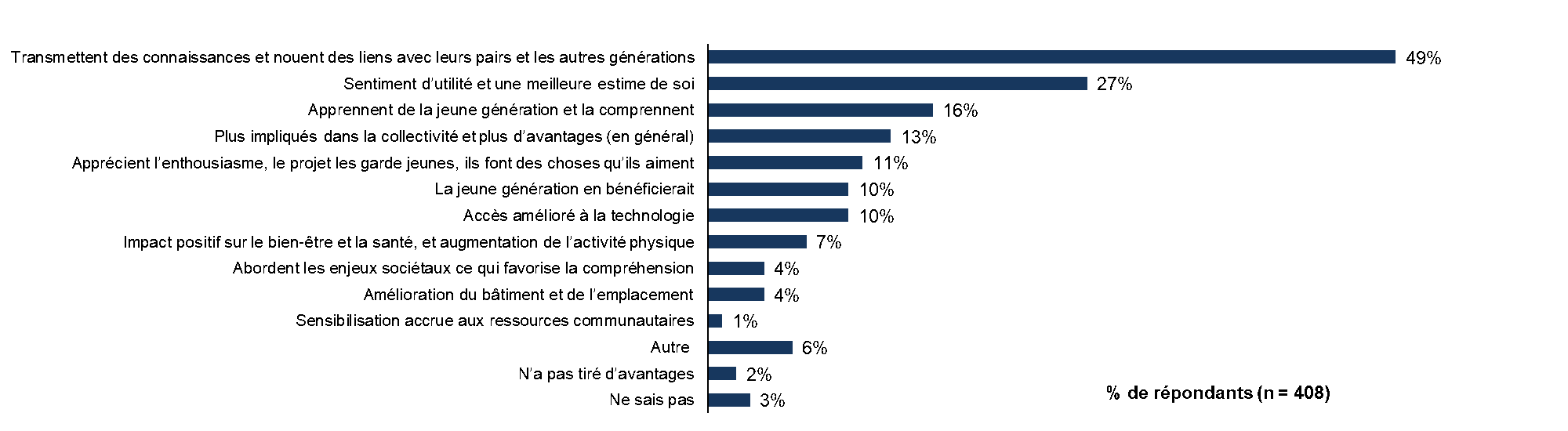

Les organismes ont estimé que les projets étaient bénéfiques pour les aînés pour les raisons suivantes :

- ils leur permettent de transmettre des connaissances et de nouer des liens avec leurs pairs et les autres générations (49 %);

- ils leur donnent un sentiment d’utilité et augmentent leur estime de soi (27 %).

Figure 7 – Version textuelle

| La manière dont les aînés ont tiré avantage de leur participation à un projet intergénérationnel | Pourcentage |

|---|---|

| Transmettent des connaissances et nouent des liens avec leurs pairs et les autres générations | 49 % |

| Sentiment d’utilité et une meilleure estime de soi | 27 % |

| Apprennent de la jeune génération et la comprennent | 16 % |

| Plus impliqués dans la collectivité et plus d’avantages (en général) | 13 % |

| Apprécient l’enthousiasme, le projet les garde jeunes, ils font des choses qu’ils aiment | 11 % |

| La jeune génération en bénéficierait | 10 % |

| Accès amélioré à la technologie | 10 % |

| Impact positif sur le bien-être et la santé, et augmentation de l’activité physique | 7 % |

| Abordent les enjeux sociétaux ce qui favorise la compréhension | 4 % |

| Amélioration du bâtiment et de l’emplacement | 4 % |

| Sensibilisation accrue aux ressources communautaires | 1 % |

| Autre | 6 % |

| N’a pas tiré d’avantages | 2 % |

| Ne sais pas | 3 % |

- Source : Sondage d’évaluation du PNHA (2020), 408 répondants bénéficiaires d’un financement communautaire.

Ainsi, 70 % des répondants bénéficiaires d’un financement communautaire interrogés ont indiqué que leurs projets comportaient une composante intergénérationnelle.

Voici des exemples de projets intergénérationnels :

- des programmes qui impliquent des activités conjointes avec des aînés et des jeunes, ce qui permet l’échange de connaissances;

- des projets axés sur les connaissances et les compétences des aînés, dans le cadre desquels les aînés prodiguent des enseignements sur leurs passe-temps ou leurs sujets d’intérêt. Voici quelques exemples de ces projets :

- la narration de récits;

- le jardinage;

- l’histoire de la collectivité;

- les pratiques culturelles;

- les langues.

Les organismes n’ont pas conçu les initiatives d’impact collectif avec une directive ou une intention explicite de tirer parti des connaissances et des compétences des aînés. Malgré cela, de nombreuses sources montrent que les organismes ont sollicité l’avis et la contribution des aînés en ce qui a trait à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation. Ainsi, la conception des projets a été, dans une large mesure, le résultat du recours aux connaissances et aux compétences des aînés.

Le fait que les aînés aient joué un rôle actif de direction et de consultation dans la gestion du projet leur a permis de transférer leurs connaissances et leurs compétences plus largement dans l’organisme.

Le programme a incité certains aînés à mieux prendre soin de leur santé. Cela les a aidés à devenir plus productifs et à améliorer leur qualité de vie. Un participant a décrit comment il s’est rendu compte qu’ils n’étaient pas seuls à faire face à des limites et à quel point ils se sentaient confiants et compétents.

Les projets pancanadiens intergénérationnels profitent aux aînés

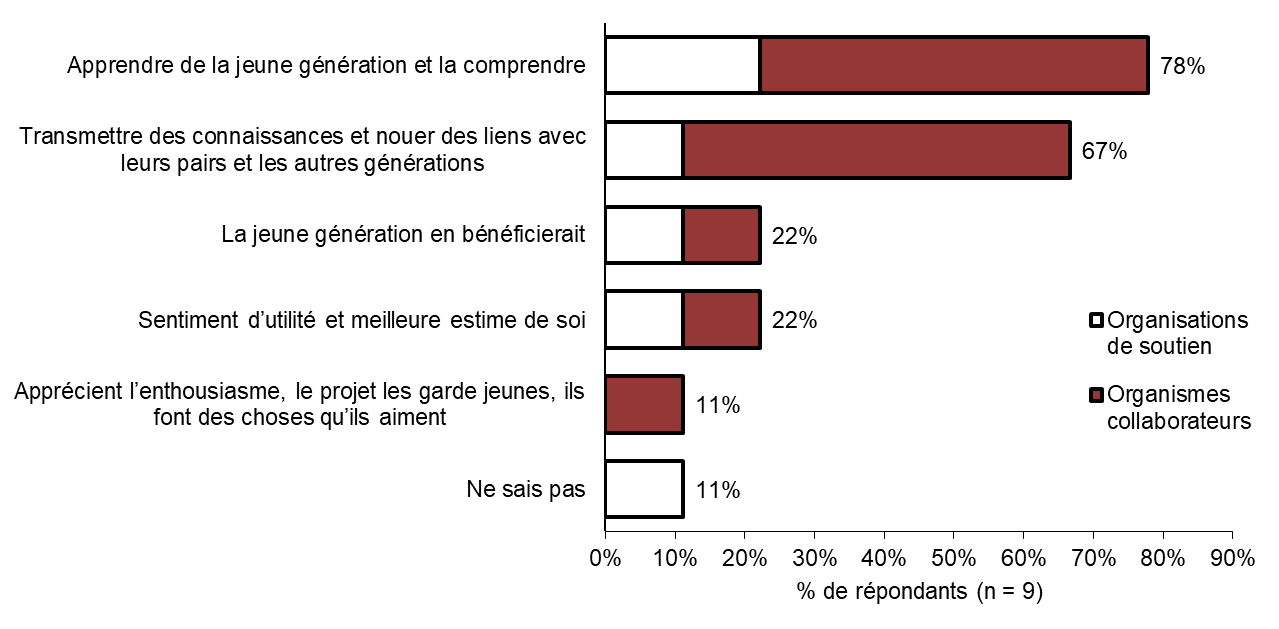

Un peu plus d’un tiers (38 %) des projets pancanadiens ont intégré des membres d’autres générations dans leur projet.

Le fait d’intégrer d’autres générations dans les projets a aidé les aînés. En effet, ils ont pu transmettre leurs connaissances et partager leurs compétences, mais aussi apprendre des jeunes générations.

Ainsi, 78 % des répondants bénéficiaires d’un financement pancanadien étaient d’avis qu’il est profitable aux aînés de participer à des projets intergénérationnels. Ils peuvent apprendre des jeunes générations et les comprendre, ainsi que partager des connaissances et nouer des liens avec d’autres générations (67 %).

Figure 8 – Version textuelle

| La manière dont les aînés ont tiré avantage de leur participation à des projets intergénérationnels | Organisations de soutien | Organismes collaborateurs | Organisations de soutien et organismes collaborateurs |

|---|---|---|---|

| Apprendre de la jeune génération et la comprendre | 22 % | 56 % | 78 % |

| Transmettre des connaissances et nouer des liens avec leurs pairs et les autres générations | 11 % | 56 % | 67 % |

| La jeune génération en bénéficierait | 11 % | 11 % | 22 % |

| Sentiment d’utilité et meilleure estime de soi | 11 % | 11 % | 22 % |

| Apprécient l’enthousiasme, le projet les garde jeunes, ils font des choses qu’ils aiment | 0 % | 11 % | 11 % |

| Ne sais pas | 11 % | 0 % | 11 % |

- Source : Sondage d’évaluation du PNHA (2020), 9 répondants bénéficiaires de financement pancanadien.

Les projets communautaires profitent aux membres des collectivités d’autres générations

Les projets communautaires ont engendré des avantages pour les membres des collectivités d’autres générations.

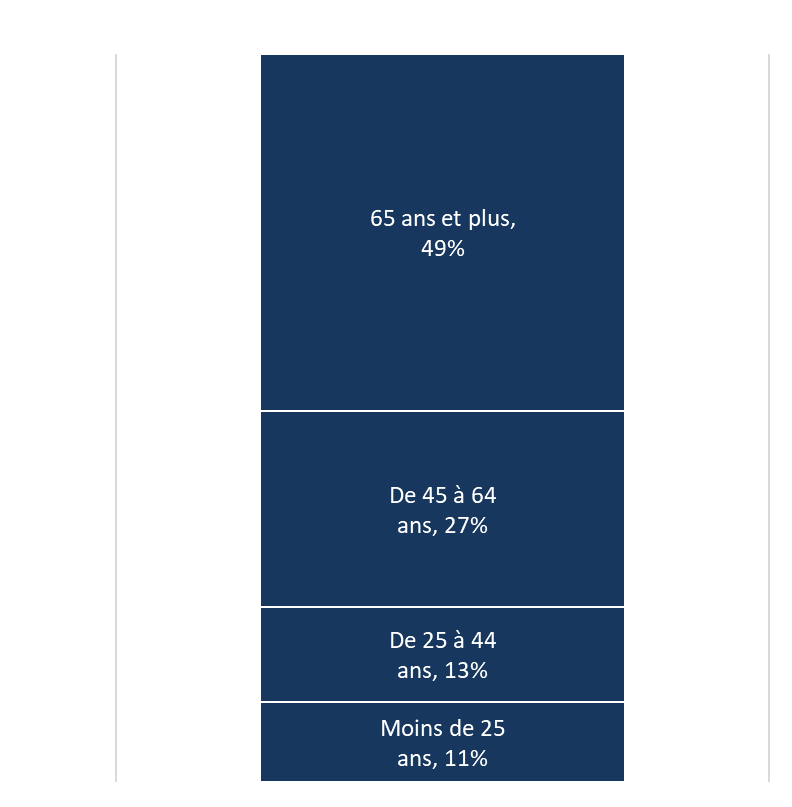

La figure 9 montre la répartition selon l’âge des membres des collectivités qui bénéficient des projets du programme.

Figure 9 – Version textuelle

| Âge | Pourcentage de personnes bénéficiant du programme |

|---|---|

| 65 ans et plus | 49 % |

| De 45 à 64 ans | 27 % |

| De 25 à 44 ans | 13 % |

| Moins de 25 ans | 11 % |

- Source : Rapport technique sur le bilan documentaire de l’évaluation du PNHA (2020).

Un aîné travaillant avec des Néo-Canadiens a décrit l’impact positif que le programme a eu sur les nouveaux immigrants âgés. Il les a aidés à s’adapter à leur nouvel environnement, à se faire de nouveaux amis et à commencer à avoir le sentiment que le Canada est leur patrie.

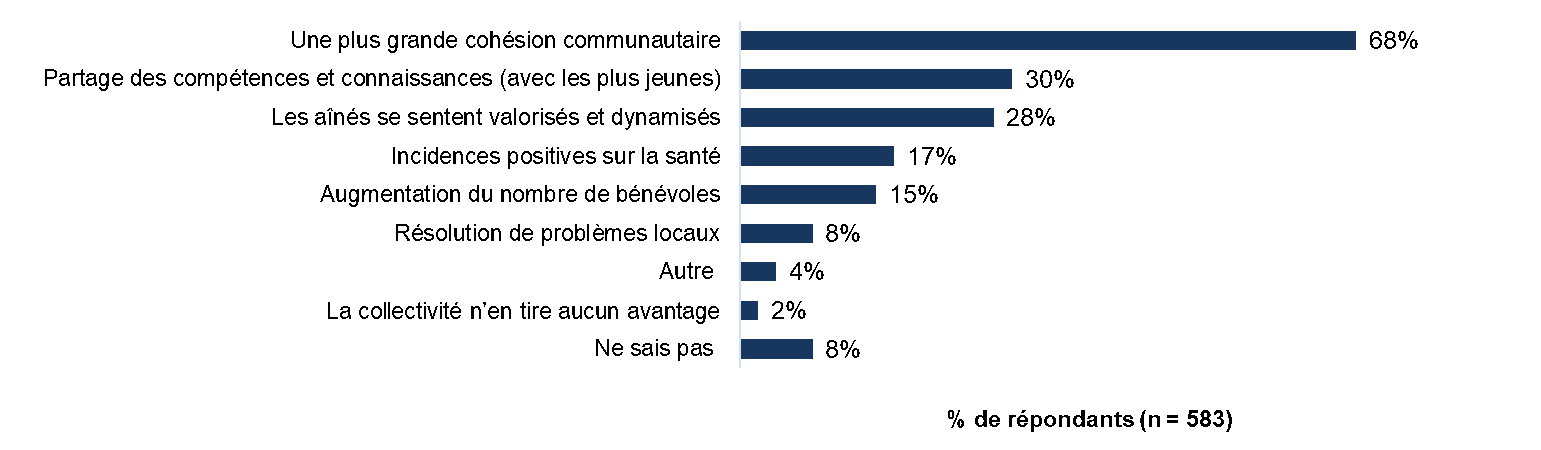

Les organismes bénéficiaires de financement communautaire et pancanadien étaient d’avis que leurs projets profitent aux collectivités

Les organismes communautaires ont estimé que la collectivité a bénéficié d’une participation accrue des aînés pour les raisons suivantes :

- il y a eu un sentiment d’une plus grande cohésion communautaire (68 %);

- les aînés pouvaient partager leurs compétences et leurs connaissances (avec des personnes plus jeunes) (30 %);

- il y avait une augmentation du sentiment de valorisation et de dynamisme chez les aînés (28 %);

- ils ont observé une amélioration des effets sur la santé (17 %).

Figure 10 – Version textuelle

| La manière dont la collectivité a bénéficié de l’implication accrue des aînés dans les projets | Pourcentage |

|---|---|

| Une plus grande cohésion communautaire | 68 % |

| Partage des compétences et connaissances (avec les plus jeunes) | 30 % |

| Les aînés se sentent valorisés et dynamisés | 28 % |

| Incidences positives sur la santé | 17 % |

| Augmentation du nombre de bénévoles | 15 % |

| Résolution de problèmes locaux | 8 % |

| Autre | 4 % |

| La collectivité n’en tire aucun avantage | 2 % |

| Ne sais pas | 8 % |

- Source : Sondage d’évaluation du PNHA (2020), 583 répondants bénéficiaires d’un financement communautaire. La question du sondage était la suivante : « Comment le projet a-t-il aidé les aînés à s’impliquer davantage au sein de leur collectivité ? ».

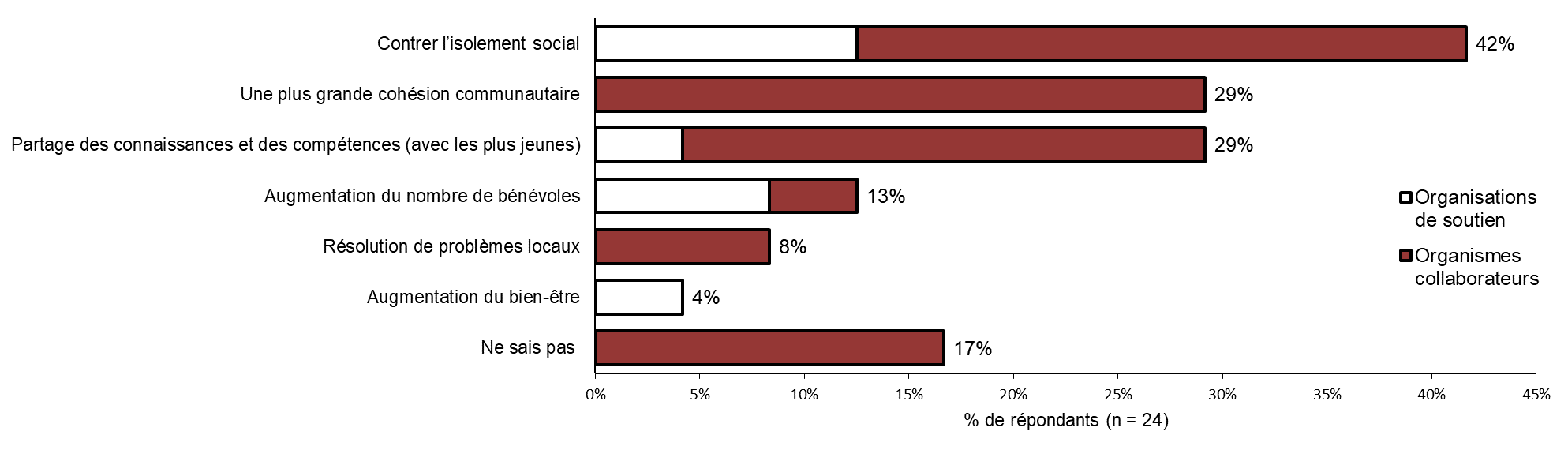

Ainsi, 96 % des répondants bénéficiaires de financement pancanadien interrogés ont estimé que le programme Nouveaux Horizons pour les aînés satisfaisait à un besoin communautaire. Le nombre de répondants était de 23.

Ils ont également estimé que la collectivité a bénéficié des projets de l’initiative d’impact collectif. Ils étaient de cet avis pour les raisons suivantes :

- les projets contraient l’isolement social (42 %);

- les projets favorisaient une plus grande cohésion communautaire (29 %);

- les projets ont permis aux aînés de partager leurs connaissances et leurs compétences avec les jeunes (29 %).

La cohésion communautaire renvoie à l’idée que les membres de la collectivité s’unissent pour créer une meilleure collectivité pour tous.

Figure 11 – Version textuelle

| La manière dont les collectivités ont bénéficié, au cours des trois dernières années, de la participation accrue des aînés aux projets de l’initiative d’impact collectif | Organisations de soutien | Organismes collaborateurs | Organisations de soutien et organismes collaborateurs |

|---|---|---|---|

| Contrer l’isolement social | 13 % | 29 % | 42 % |

| Une plus grande cohésion communautaire | 0 % | 29 % | 29 % |

| Partage des connaissances et des compétences (avec les plus jeunes) | 4 % | 25 % | 29 % |

| Augmentation du nombre de bénévoles | 8 % | 4 % | 13 % |

| Résolution de problèmes locaux | 0 % | 8 % | 8 % |

| Augmentation du bien-être | 4 % | 0 % | 4 % |

| Ne sais pas | 0 % | 17 % | 17 % |

- Remarque : Les collectivités n’ont pas été consultées directement dans le cadre de cette évaluation.

- Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison des arrondissements.

- Source : Sondage d’évaluation du PNHA (2020), 24 répondants bénéficiaires de financement pancanadien.

Les organismes bénéficiaires d’un financement pancanadien ont constaté que les collectivités répondent aux besoins et aux intérêts des aînés

Les informateurs clés et les répondants au sondage/ ont indiqué que les activités de l’initiative d’impact collectif ont aidé les collectivités à obtenir une plus grande participation des aînés.

Ainsi, 75 % des organismes interrogés ont convenu qu’ils avaient constaté des changements dans leur collectivité. Ces changements étaient liés aux programmes destinés aux aînés et à l’inclusion sociale après le début des projets d’impact collectif. Les organismes ont surtout constaté les changements suivants :

- la création de nouveaux programmes et de nouvelles collaborations qui tiennent compte des intérêts des aînés (46 %);

- plus de possibilités offertes aux aînés (33 %);

- davantage d’espaces désignés pour les aînés créés par les collectivités (13 %);

- plus d’occasions de s’impliquer (8 %); ce qui leur permet d’apprendre à se connaître les uns les autres (8 %).

Figure 12 – Version textuelle

| Les types de changements observés dans la collectivité en ce qui concerne les programmes destinés aux aînés et l’inclusion sociale après le début des projets d’impact collectif | Organisations de soutien | Organismes collaborateurs | Organisations de soutien et organismes collaborateurs |

|---|---|---|---|

| Contrer l’isolement social | 13 % | 29 % | 42 % |

| Une plus grande cohésion communautaire | 0 % | 29 % | 29 % |

| Partage des connaissances et des compétences (avec les plus jeunes) | 4 % | 25 % | 29 % |

| Augmentation du nombre de bénévoles | 8 % | 4 % | 13 % |

| Résolution de problèmes locaux | 0 % | 8 % | 8 % |

| Augmentation du bien-être | 4 % | 0 % | 4 % |

| Ne sais pas | 0 % | 17 % | 17 % |

- Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison des arrondissements.

- Source : Sondage d’évaluation du PNHA (2020), 24 répondants bénéficiaires de financement pancanadien.

Principales constatations : la capacité organisationnelle et les obstacles qui entravent l’inclusion sociale

Constatation principale 2

Le programme a contribué à certains aspectsNote de bas de page 2 de l’accroissement de la capacité des organismes financés à soutenir les initiatives en faveur des aînés dans leur collectivité. Toutefois, une révision de la définition de la capacité et des indicateurs connexes, dans un souci de clarté, permettrait d’améliorer la mesurabilité du résultat escompté.

Le programme a recueilli des données sur les idées des organismes financées concernant la capacité organisationnelle.

Par exemple, les organismes financés ont rempli des rapports finaux comportant des questions qui évaluaient la capacité, comme la question suivante :

Comment votre projet a-t-il aidé votre organisme à accroître sa capacité à soutenir les initiatives en faveur des aînés dans votre collectivité?

Les catégories de réponse comprenaient les questions suivantes :

- il a permis de fournir ou d’améliorer les infrastructures matérielles qui soutiennent la prestation de programmes ou de services;

- il a permis de recruter davantage de bénévoles pour soutenir les activités de la collectivité;

- il a permis de constituer des partenariats et des réseaux pour appuyer les activités communautaires;

- il a permis d’accroître la capacité de l’organisme à offrir des activités ou des programmes destinés aux aînés.

Les responsables du programme ont signalé que le financement attribué par le programme a permis d’augmenter la capacité des organismes à soutenir les initiatives en faveur des aînés dans leur collectivité. Les organismes ont fait état d’aspects qui ont pu contribuer au renforcement de leur capacité de diverses façons. Il s’agit notamment des aspects suivants :

- le recrutement de bénévoles supplémentaires;

- l’amélioration des infrastructures matérielles;

- la constitution de réseaux et de partenariats pour appuyer les activités communautaires.

Les responsables du programme interrogés ont également indiqué que le financement du programme permet aux organismes d’accroître leur capacité à appuyer des initiatives communautaires. Comme la définition de la capacité est large, il a été difficile pour l’équipe d’évaluation de mesurer les progrès réalisés en vue d’atteindre le résultat escompté, soit de déterminer la mesure dans laquelle le programme a contribué à accroître la capacité des organismes financés à soutenir les initiatives en faveur des aînés dans leur collectivité.

Un aîné a signalé que le programme a fourni des fonds à sa collectivité depuis 2007, ce qui lui a permis d’organiser des projets auxquels participent de nombreux aînés locaux. L’un de leurs projets leur a permis de créer des scénarios en images détaillant des scènes qui revêtent une importance historique pour la collectivité.

Les données sur le programme recueillies auprès des organismes financés peuvent donner un aperçu de certains aspects de la capacité organisationnelle. Cependant, la définition de la capacité utilisée par le programme est vague. Par conséquent, l’évaluation des progrès réalisés en vue de l’atteinte de ce résultat a nécessité des efforts supplémentaires de la part de l’équipe d’évaluation.

Cette dernière a tenté de déterminer ce que la capacité pourrait signifier afin d’évaluer les progrès liés aux résultats pertinents et aux questions d’évaluation. Consultez l’annexe I pour obtenir de plus amples renseignements et prendre connaissance des indicateurs proposés.

Tout au long de l’évaluation, un certain nombre de points ont été soulevés concernant la conception et la mise en œuvre du programme. Ces points ont des effets sur la capacité organisationnelle et sa mesure. L’annexe J contient de plus amples renseignements sur les observations des évaluateurs.

Les évaluateurs ont relevé les obstacles à l’inclusion sociale des aînés et ont évalué si les bénéficiaires financés les surmontent. Pour en savoir plus, consultez l’annexe K.

Principales constatations : une approche innovante pour un impact plus large

Constatation principale 3

La démarche de l’impact collectif s’est révélée prometteuse pour lutter contre l’isolement social. Toutefois, favoriser l’établissement de partenariats étroits, ce qui est nécessaire pour mettre pleinement en œuvre le modèle, demande plus de temps.

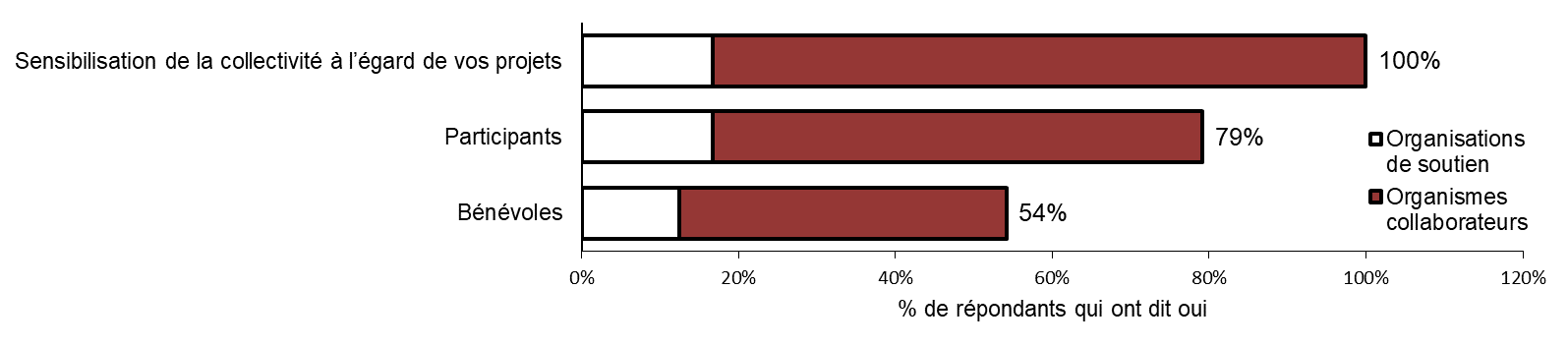

Les organismes bénéficiaires de financement pancanadien estiment avoir augmenté la visibilité et fait prendre conscience des problèmes concernant l’inclusion sociale des aînés

Tout au long de la mise en œuvre des projets d’impact collectif, les informateurs clés ont décrit leurs efforts de sensibilisation à l’égard des problèmes. Ils ont reconnu que les partenariats ont facilité l’accroissement de la sensibilisation aux projets. Tous ont indiqué une augmentation du nombre de participants ou de bénévoles tout au long du cycle de vie des projets. Le sondage auprès des organismes bénéficiaires de financement pancanadien a révélé ce qui suit :

- l’ensemble des organismes ont estimé que les partenaires de l’initiative d’impact collectif ont contribué à sensibiliser la collectivité à l’égard du projet;

- 92 % ont estimé que la démarche de l’impact collectif est une approche efficace pour résoudre des problèmes complexes des collectivités. Le nombre de répondants était de 22;

- les partenaires d’initiatives de l’impact collectif ont également aidé les organismes à augmenter le nombre de participants (79 %) et de bénévoles (54 %).

Figure 13 – Version textuelle

| Les partenaires d’initiatives d’impact collectif ont aidé à augmenter le nombre de participants et de bénévoles et à sensibiliser la collectivité au projet | Organisations de soutien | Organismes collaborateurs | Organisations de soutien et organismes collaborateurs |

|---|---|---|---|

| Sensibilisation de la collectivité à l’égard de vos projets | 17 % | 83 % | 100 % |

| Participants | 17% | 63 % | 79 % |

| Bénévoles | 13 % | 42 % | 54 % |

- Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison des arrondissements.

- Source : Sondage d’évaluation du PNHA (2020), 24 répondants bénéficiaires de financement pancanadien.

En l’absence d’une mesure concrète de la visibilité et de la sensibilisation à ces problèmes, cet indicateur est basé sur les perceptions des informateurs clés qui ont été interrogés et des répondants au sondage.

Les aînés ont participé à la conception et à la mise en œuvre des projets, comme le prévoit le programme

Des aînés ont été impliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets à différents stades.

Souvent, les organismes se tournent vers les aînés dans le cadre d’un groupe de travail ou d’un comité.

Les projets ont permis d’introduire de nouveaux programmes et de créer des réseaux

Ainsi, 75 % des organismes pancanadiens pensent que la communauté a connu des changements en matière de programmes pour les aînés et l’inclusion sociale après le début des projets. Ils ont décrit ce qu’ils avaient observé dans la collectivité :

- l’établissement de nouveaux programmes ou de nouvelles collaborations;

- la création d’un plus grand nombre d’activités ou de possibilités pour les aînés;

- la création d’espaces désignés pour les aînés;

- plus de possibilités pour les aînés de créer des réseaux et d’avoir des relations sociales.

Les organismes pancanadiens ont indiqué avoir forgé et renforcé les partenariats et la collaboration

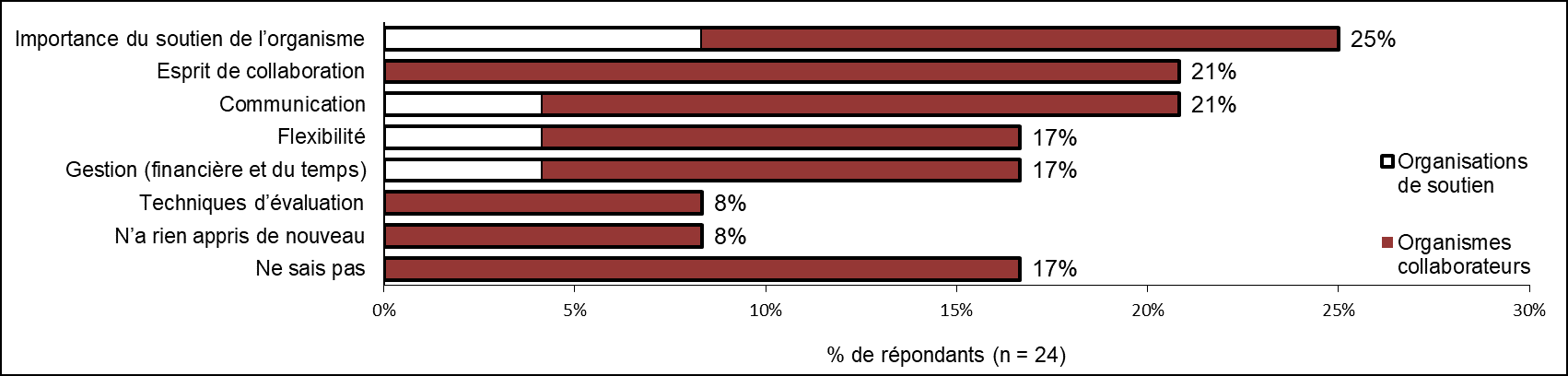

Les entrevues avec les informateurs clés et le sondage ont permis de constater que les organismes pancanadiens ont beaucoup appris tout au long du processus. En effet, un quart des organismes ont indiqué avoir appris l’importance du soutien de l’organisme tout au long de leurs projets.

Figure 14 – Version textuelle

| Ce que la mise en œuvre du projet a permis d’apprendre quant à la gestion d’un organisme | Organisations de soutien | Organismes collaborateurs | Organisations de soutien et organismes collaborateurs |

|---|---|---|---|

| Importance du soutien de l’organisme | 8 % | 17 % | 25 % |

| Esprit de collaboration | 0 % | 21 % | 21 % |

| Communication | 4 % | 17 % | 21 % |

| Flexibilité | 4 % | 13 % | 17 % |

| Gestion (financière et du temps) | 4 % | 13 % | 17 % |

| Techniques d’évaluation | 0 % | 8 % | 8 % |

| N’a rien appris de nouveau | 0 % | 8 % | 8 % |

| Ne sais pas | 0 % | 17 % | 17 % |

- Source : Sondage d’évaluation du PNHA (2020), 24 répondants bénéficiaires de financement pancanadien.

Les dirigeants des organismes ont également appris des autres organismes dans le cadre des initiatives d’impact collectif.

Figure 15 – Version textuelle

| La manière dont les répondants ont appris des autres organismes dans le cadre des initiatives d’impact collectif | Organisations de soutien | Organismes collaborateurs | Organisations de soutien et organismes collaborateurs |

|---|---|---|---|

| Travail d’équipe et coordination | 13,04 % | 60,87 % | 74 % |

| Échange de renseignements | 8,70 % | 56,52 % | 65 % |

| Comprendre les besoins des aînés et y répondre | 8,70 % | 26,09 % | 35 % |

- Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison des arrondissements.

- Source : Sondage d’évaluation du PNHA (2020), 23 répondants bénéficiaires de financement pancanadien.

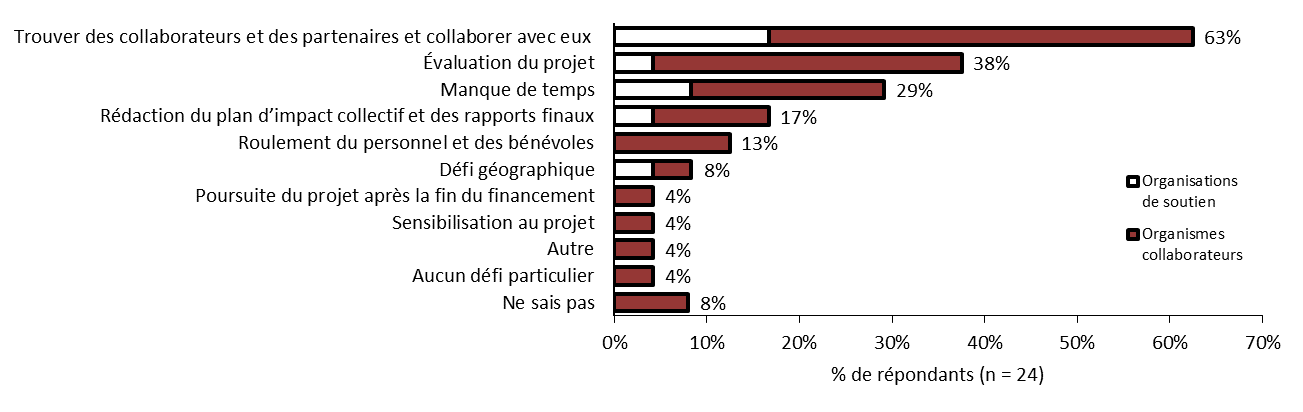

La collaboration pancanadienne comporte sa part de défis, mais avec le temps, les organismes ont appris à les relever

Le défi le plus souvent cité par les organismes pancanadiens dans le cadre des entrevues avec les informateurs clés était de collaborer avec des partenaires ou d’en trouver. Le sondage a permis de le confirmer : 63 % ont dit que la collaboration avec des partenaires ou la recherche de partenaires constituait un défi.

Figure 16 – Version textuelle

| Défis liés à la mise en œuvre du plan d’impact collectif | Organisations de soutien | Organismes collaborateurs | Organisations de soutien et organismes collaborateurs |

|---|---|---|---|

| Trouver des collaborateurs et des partenaires et collaborer avec eux | 17 % | 46 % | 63 % |

| Évaluation du projet | 4 % | 33 % | 38 % |

| Manque de temps | 8 % | 21 % | 29 % |

| Rédaction du plan d’impact collectif et des rapports finaux | 4 % | 13 % | 17 % |

| Roulement du personnel et des bénévoles | 0 % | 13 % | 13 % |

| Défi géographique | 4 % | 4 % | 8 % |

| Poursuite du projet après la fin du financement | 0 % | 4 % | 4 % |

| Sensibilisation au projet | 0 % | 4 % | 4 % |

| Autre | 0 % | 4 % | 4 % |

| Aucun défi particulier | 0 % | 4 % | 4 % |

| Ne sais pas | 0 % | 8 % | 8 % |

- Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison des arrondissements.

- Source : Sondage d’évaluation du PNHA (2020), 24 répondants bénéficiaires de financement pancanadien.

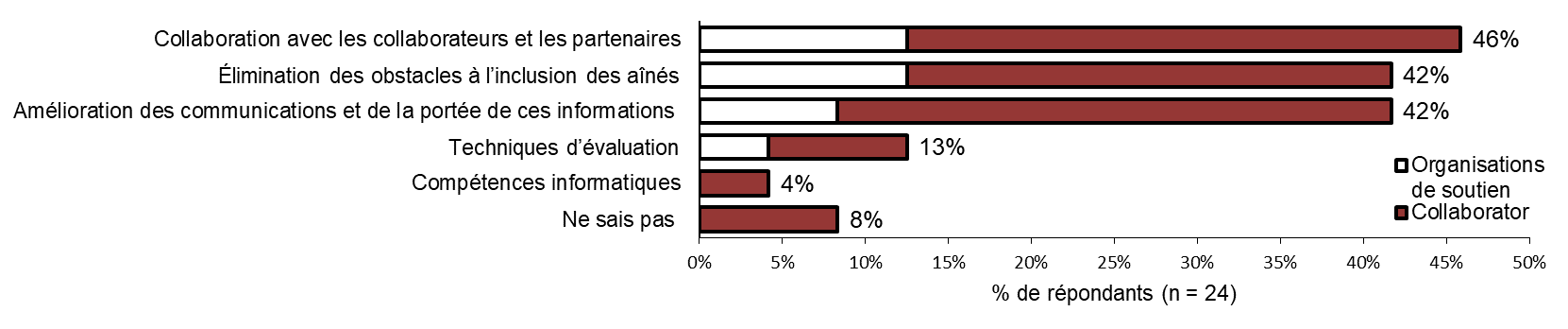

Les organismes ont également décrit comment ils ont appris à faire ce qui suit :

- collaborer avec leurs partenaires (46 %);

- éliminer les obstacles à l’inclusion des aînés (42 %);

- améliorer leurs communications et leur rayonnement (42 %).

Figure 17 – Version textuelle

| La manière dont l’organisme a amélioré son administration au cours des trois dernières années | Organisations de soutien | Organismes collaborateurs | Organisations de soutien et organismes collaborateurs |

|---|---|---|---|

| Collaboration avec les collaborateurs et les partenaires | 13 % | 33 % | 46 % |

| Élimination des obstacles à l’inclusion des aînés | 13 % | 29 % | 42 % |

| Amélioration des communications et de la portée de ces informations | 8 % | 33 % | 42 % |

| Techniques d’évaluation | 4 % | 8 % | 13 % |

| Compétences informatiques | 0 % | 4 % | 4 % |

| Ne sais pas | 0 % | 8 % | 8 % |

- Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison des arrondissements.

- Source : Sondage d’évaluation du PNHA (2020), 24 répondants bénéficiaires de financement pancanadien.

Les organismes bénéficiaires de financement pancanadien ont expliqué comment ils ont pu étendre leurs programmes et leurs services après la fin du financement

Les organismes interrogés ont expliqué que, bien qu’ils n’aient pas réussi à obtenir un financement dans le cadre du nouvel appel d’énoncés de projets 2018, il reste des legs, notamment :

- les connaissances qu’ils ont acquises tout au long de leurs projets et qui sont applicables à d’autres projets ou circonstances;

- l’adaptation de certaines activités entamées au cours de leur projet en différentes activités ou en activités destinées à différents groupes d’aînés;

- les premières discussions sur la création d’une table des bailleurs de fonds. L’objectif de cette initiative est de réunir l’organisme communautaire sans but lucratif et les bailleurs de fonds. Leurs activités viseraient à mieux coordonner et harmoniser leurs capacités et leurs fonds.

Grâce à ces initiatives, le travail effectué dans le cadre des projets pancanadiens d’impact collectif continuera de faciliter l’inclusion sociale des aînés. Dans le cadre du sondage effectué auprès des organismes pancanadiens :

- 88 % ont estimé que certaines activités se poursuivraient après la fin du financement. Le nombre de répondants était de 21;

- 54 % ont déclaré qu’ils continueraient à recueillir des données après la fin de leur projet. Le nombre de répondants était de 13.

Les projets pancanadiens laissent des legs durables

Les organismes interrogés ont déclaré que leur participation aux projets d’impact collectif leur a permis de tirer des leçons. Ils ont décrit l’importance de la coopération et de la transparence dans l’établissement de partenariats efficaces.

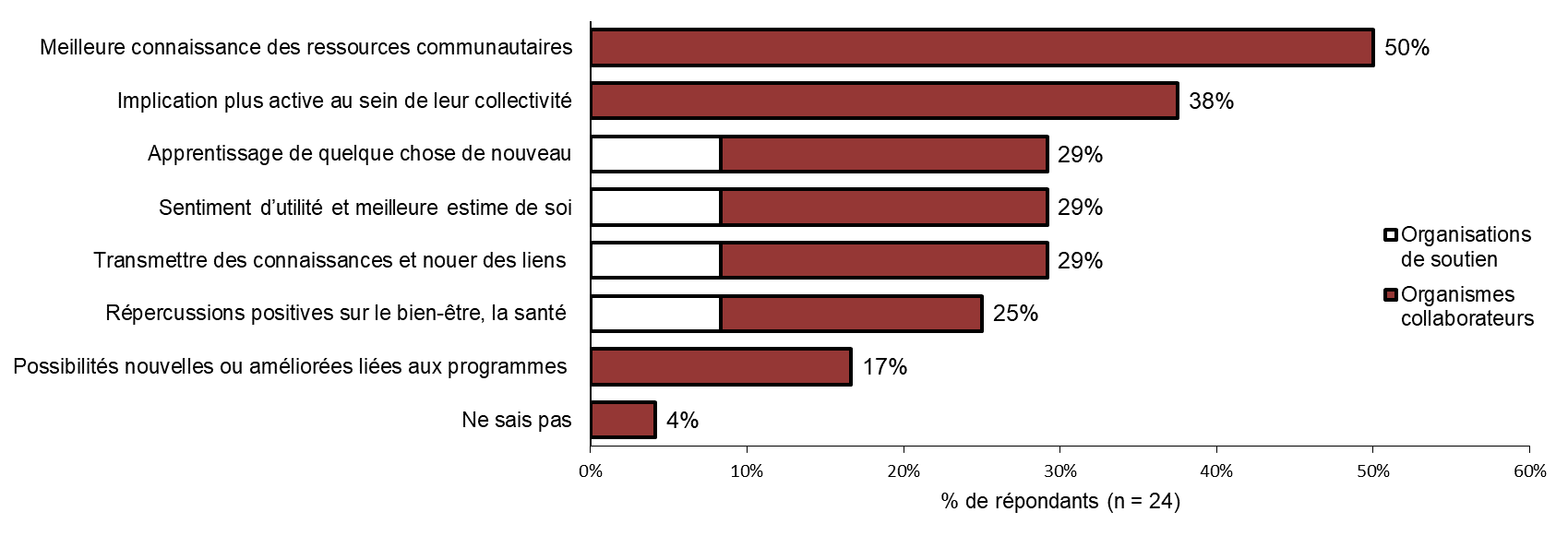

Lors du sondage, les organismes ont décrit comment les aînés ont bénéficié de leur participation à des projets financés dans le cadre d’une initiative d’impact collectif :

- la moitié des organismes ont estimé avoir une meilleure connaissance des ressources communautaires (50 %);

- les aînés s’impliquent plus activement au sein de leur collectivité (38 %);

- à peu près un tiers des organismes ont estimé que les aînés ont tiré avantage de l’apprentissage de quelque chose de nouveau.

Figure 18 – Version textuelle

| La manière dont les aînés ont tiré avantage de leur participation aux projets dans le cadre des initiatives d’impact collectif | Organisations de soutien | Organismes collaborateurs | Organisations de soutien et organismes collaborateurs |

|---|---|---|---|

| Meilleure connaissance des ressources communautaires | 0 % | 50 % | 50 % |

| Implication plus active au sein de leur collectivité | 0 % | 38 % | 38 % |

| Apprentissage de quelque chose de nouveau | 8 % | 21 % | 29 % |

| Sentiment d’utilité et meilleure estime de soi | 8 % | 21 % | 29 % |

| Transmettre des connaissances et nouer des liens | 8 % | 21 % | 29 % |

| Répercussions positives sur le bien-être et la santé | 8 % | 17 % | 25 % |

| Possibilités nouvelles ou améliorées liées aux programmes | 0 % | 17 % | 17 % |

| Ne sais pas | 0 % | 4 % | 4 % |

- Sondage d’évaluation du PNHA (2020), 24 répondants bénéficiaires de financement pancanadien.

Il apparaît clairement que les organismes poursuivront certaines activités après la fin du financement d’EDSC. Toutefois, il est peu probable que les activités se poursuivent sous la forme originale de leur mise en œuvre dans le cadre de l’initiative d’impact collectif. Les informateurs clés ont précisé que sans financement supplémentaire, ils devraient adapter leur projet. C’est-à-dire adapter les activités originales ou les ressources mises au point (par exemple, les modules de formation) à d’autres fins. Les organismes ont indiqué que le financement et le manque de temps étaient les principaux défis qu’ils devaient relever pour continuer après la fin du financement.

Il existe des éléments probants de la collecte et de l’utilisation de données sur le rendement et l’évaluation

Des éléments probants indiquent que les organismes pancanadiens ont appris à mesurer les résultats. Dans une certaine mesure, d’autres données indiquent également qu’ils peuvent continuer à recueillir des données pour suivre les progrès après la fin du projet.

Les organismes savent que l’évaluation et la collecte de données sont importantes, mais ils ne sont pas tous en mesure d’évaluer eux-mêmes leurs propres projets. En dehors de ce projet, les organismes ont souligné qu’ils sont désavantagés en raison du financement et du manque de temps et de capacité. Par conséquent, ils ne pensaient pas pouvoir surveiller leurs activités aussi bien qu'ils l'ont fait pendant ce projet.

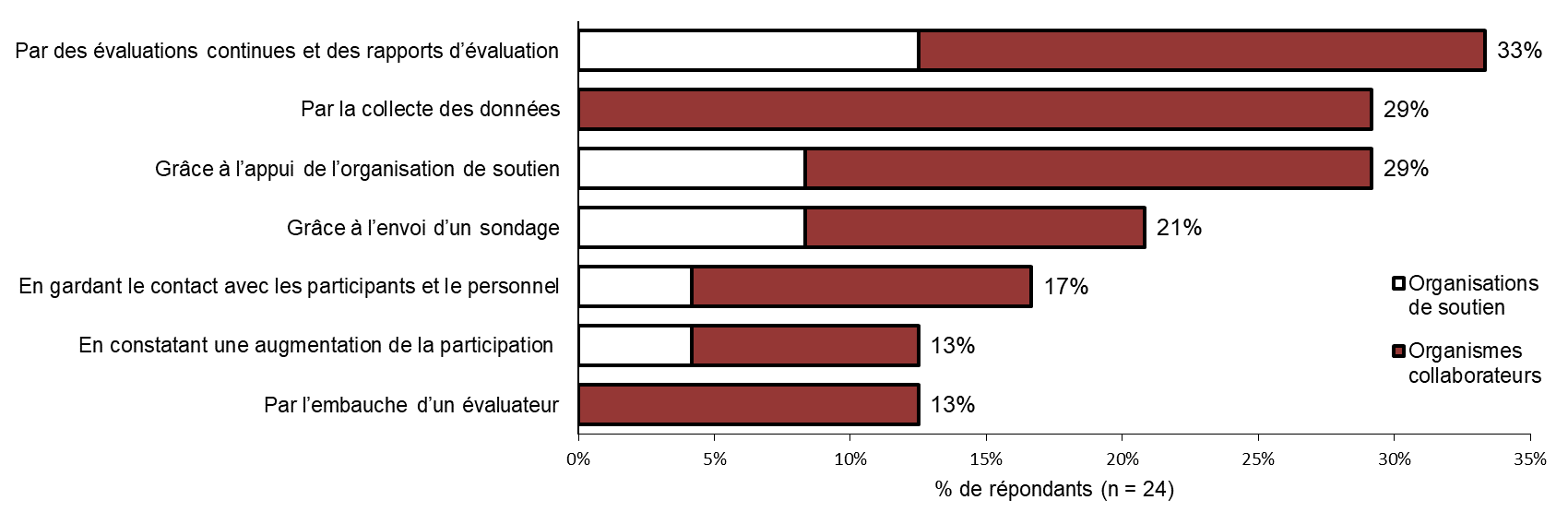

Les organismes ont mesuré les résultats de leur projet d’impact collectif et ont suivi les progrès réalisés.

Figure 19 – Version textuelle

| La manière dont les organismes bénéficiaires d’un financement pancanadien mesurent les résultats des projets d’impact collectif | Organisations de soutien | Organismes collaborateurs | Organisations de soutien et organismes collaborateurs |

|---|---|---|---|

| Par des évaluations continues et des rapports d’évaluation | 13 % | 21 % | 33 % |

| Par la collecte des données | 0 % | 29 % | 29 % |

| Grâce à l’appui de l’organisation de soutien | 8 % | 2 % | 29 % |

| Grâce à l’envoi d’un sondage | 8 % | 1 3% | 21 % |

| En gardant le contact avec les participants et le personnel | 4 % | 13 % | 17 % |

| En constatant une augmentation de la participation | 4 % | 8 % | 13 % |

| Par l’embauche d’un évaluateur | 0 % | 13 % | 13 % |

- Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison des arrondissements.

- Source : Sondage d’évaluation du PNHA (2020), 24 répondants bénéficiaires de financement pancanadien.

On en sait davantage sur les facteurs qui peuvent contribuer au succès du modèle d’impact collectif, bien que les impacts sur la population soient difficiles à mesurer

L’introduction de l'approche de l’impact collectif dans le milieu des organismes communautaires à but non lucratif aurait pu être améliorée en accordant plus de temps, car :

- ils avaient besoin de temps pour se renseigner sur la démarche;

- ils avaient besoin de temps pour comprendre les rôles et responsabilités.

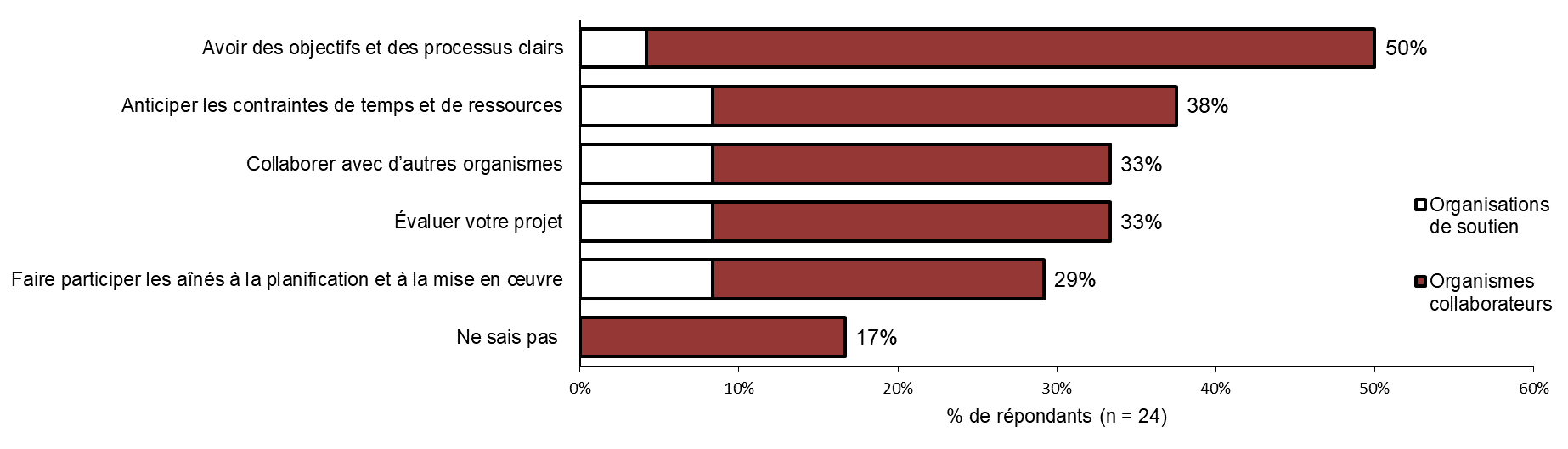

En rétrospective, on constate que les répondants au sondage ont donné des conseils à autrui sur la manière de mettre en œuvre un projet d’impact collectif réussi. Selon eux, la mise en œuvre est facilitée par ce qui suit :

- avoir des objectifs et des processus clairs (50 %);

- anticiper les contraintes de temps et de ressources (38 %);

- collaborer étroitement avec d’autres organismes (33 %).

Ces résultats sont compatibles avec ceux obtenus dans le cadre des entrevues avec les informateurs clés.

Figure 20 – Version textuelle

| Conseils à autrui relativement à la manière de mettre en œuvre un projet d’impact collectif réussi | Organisations de soutien | Organismes collaborateurs | Organisations de soutien et organismes collaborateurs |

|---|---|---|---|

| Avoir des objectifs et des processus clairs | 4 % | 46 % | 50 % |

| Anticiper les contraintes de temps et de ressources | 8 % | 29 % | 38 % |

| Collaborer avec d’autres organismes | 8 % | 25 % | 33 % |

| Évaluer votre projet | 8 % | 25 % | 33 % |

| Faire participer les aînés à la planification et à la mise en œuvre | 8 % | 21 % | 29 % |

| Ne sais pas | 0 % | 17 % | 17 % |

- Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison des arrondissements.

- Source : Sondage d’évaluation du PNHA (2020), 24 répondants bénéficiaires de financement pancanadien.

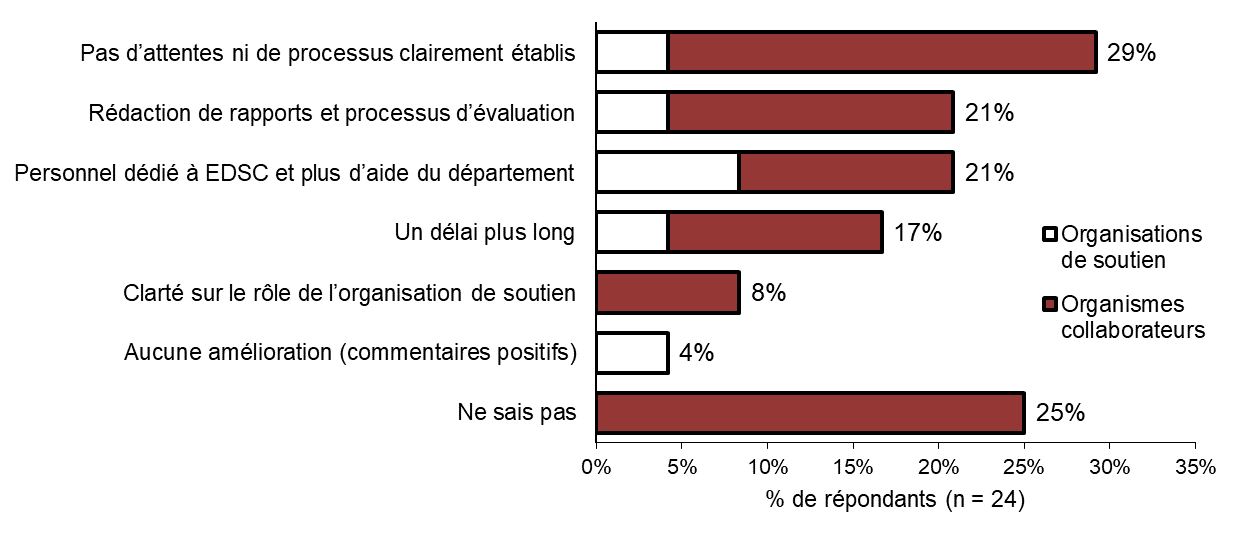

La communication entre le Ministère et les organismes bénéficiaires de financement pancanadien pourrait être améliorée

Les données recueillies ont fait état d’un désir d’améliorer la communication entre le Ministère et les organismes pancanadiens.

Plus précisément, les améliorations à apporter à la mise en œuvre de l’impact collectif sont les suivantes :

- communiquer clairement les attentes relatives à la démarche et au processus;

- fournir de plus amples renseignements sur la rédaction de rapports et le processus d’évaluation;

- réduire le taux de roulement du Ministère pour soutenir les organismes.

Figure 21 – Version textuelle

| La manière dont le Ministère aurait pu améliorer la communication de ses attentes concernant la démarche de l’impact collectif et sa mise en œuvre | Organisations de soutien | Organismes collaborateurs | Backbone and collaborator |

|---|---|---|---|

| Pas d’attentes ni de processus clairement établis | 4 % | 25 % | 29 % |

| Rédaction de rapports et processus d’évaluation | 4 % | 17 % | 21 % |

| Personnel dédié à EDSC et plus d’aide du département | 8 % | 13 % | 21 % |

| Un délai plus long | 4 % | 13 % | 17 % |

| Clarté sur le rôle de l’organisation de soutien | 0 % | 8 % | 8 % |

| Aucune amélioration (commentaires positifs) | 4 % | 0 % | 4 % |

| Ne sais pas | 0 % | 25 % | 25 % |

- Source : Sondage d’évaluation du PNHA (2020), 24 répondants bénéficiaires de financement pancanadien.

Le Ministère a travaillé en collaboration avec une organisation experte, Innoweave, pour soutenir la conception et la mise en œuvre de l'approche de l’impact collectif. Les entrevues avec les informateurs clés et les résultats du sondage présentent des constatations contradictoires concernant la participation d’Innoweave aux initiatives d’impact collectif. Cela donne à penser qu’Innoweave a été un avantage dans certaines circonstances, mais pas autant dans d’autres.

- Ainsi, 83 % des répondants étaient satisfaits du soutien qu’ils ont reçu du Ministère. Le nombre de répondants était de 20.

- Tandis que 54 % des répondants étaient satisfaits du soutien qu’ils ont reçu d’Innoweave. Le nombre de répondants était de 13.

Principales constatations : améliorations du processus d’évaluation des propositions

Constatation principale 4

Des éléments probants indiquent que le processus utilisé pour évaluer les demandes de financement communautaire aurait gagné à être mieux encadré, plus détaillé et plus clair.

Chaque année, des milliers de demandeurs envoient des propositions à EDSC pour les subventions communautaires du programme. Les agents d’exécution de programmes de Service Canada dans les régions ainsi que les comités régionaux examinent ces propositions.

Le guide d’évaluation et de sélection, ainsi que les grilles d’évaluation, comporte des sections où l’examinateur doit noter les demandes. En l’absence de directives claires sur certains aspects de l’évaluation, les évaluateurs se fient parfois à leur expérience et à leur connaissance des organismes.

Les grilles d’évaluation fournissent une liste de raisons pour lesquelles une demande de financement se fait rejeter. Ces grilles d’évaluation manquent toutefois de définitions claires des termes. Les examinateurs bénéficieraient d’avoir à leur disposition des définitions claires afin de limiter les incohérences qui pourraient survenir dans leur processus d’évaluation. Les évaluateurs pourraient interpréter les échelles de notation (telles que faible, moyen, exceptionnel) différemment.

Service Canada a mis en place un processus d’assurance de la qualité pour examiner la cohérence de son évaluation et de ses recommandations de financement afin de répondre à la préoccupation concernant les incohérences entre les bureaux régionaux. Bien que l’appel de propositions de 2020 n’ait pas eu lieu pendant la période d’évaluation, les problèmes mentionnés ci-dessus ont été réglés en révisant les directives opérationnelles du programme à l’appui des évaluations des bureaux régionaux.

Des définitions plus claires et de meilleurs indicateurs aideraient les agents d’exécution de programmes. Ils les aideraient à ne pas se fier principalement à leur jugement et à leur expérience antérieure pour évaluer le bien-fondé d’une proposition de demande de financement.

Remarque : Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés est un programme axé sur la collectivité et fondé sur la participation locale et régionale. Le rôle des comités régionaux est d’examiner les propositions de projets communautaires et de fournir une perspective régionale au Ministère. Ils jouent davantage un rôle consultatif auprès de Service Canada en donnant un aperçu de l’évaluation des projets plutôt qu’en les réévaluant.

Les grilles d’évaluationNote de bas de page 3 comprennent les raisons suivantes pour lesquelles les projets proposés dans les demandes de financement n’ont pas été retenus :

- faible bénéfice pour les aînés ou la collectivité;

- faiblesse en ce qui a trait à la participation de la collectivité et au bénévolat;

- faiblesse en ce qui a trait au soutien de la collectivité;

- faiblesse en ce qui a trait à la réalisation des objectifs du programme;

- faiblesse en ce qui a trait aux partenariats;

- faiblesse en ce qui a trait à l’implication des aînés;

- faiblesse en ce qui a trait à l’optimisation des ressources;

- faiblesse en ce qui a trait à la capacité organisationnelle

- faiblesse en ce qui a trait à la faisabilité du projet;

- faibles antécédents en matière de financement du PNHA ou d’EDSC;

- les activités ou le coût du projet ne sont pas conformes aux modalités du programme.

Conclusions et observations

Dans le cadre de l’évaluation, une approche thématique a été utilisée pour répondre aux 6 questions d’évaluation. Ce format était idéal, car de nombreuses questions se chevauchaient et se concentraient sur 3 thèmes clés :

- les avantages pour les aînés et les collectivités;

- la capacité des organismes à faire face aux obstacles à l’inclusion sociale;

- la nouvelle démarche de l’impact collectif pour les projets pancanadiens.

Ces thèmes ont permis de tirer une conclusion principale et trois observations pour améliorer le développement du programme à l’avenir.

Conclusion principale : Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés est avantageux pour les aînés et les collectivités où les projets sont mis en œuvre

Le programme profite aux aînés et à leurs collectivités par le biais de la socialisation, de l’apprentissage et du partage des compétences, ainsi que du mentorat entre les aînés et avec les jeunes générations. Le programme favorise le bien-être des aînés en leur permettant de s’impliquer dans les projets financés et de faire du bénévolat à leur égard. Cela permet aux aînés de continuer à contribuer à leur collectivité. Les organismes bénéficiaires de financement ont indiqué que le bénévolat donnait aux aînés un sentiment d’appartenance, en plus d’autres avantages. Les projets ont permis aux aînés participants et bénévoles d’acquérir des connaissances et d’être sensibilisés aux ressources qui leur sont offertes dans leur collectivité, ainsi qu’aux possibilités d’engagement et d’apprentissage. Les bénéficiaires de financement ont indiqué que les collectivités tirent avantage des projets qui visent à contrer l’isolement social grâce à ce qui suit :

- une meilleure cohésion communautaire;

- les connaissances et les compétences partagées par les aînés, notamment dans le cadre du mentorat.

Première observation

Au cours de la période de référence, les organismes bénéficiaires d’un financement semblent avoir contribué au renforcement de leur capacité de différentes façons, incluant :

- le recrutement de bénévoles supplémentaires;

- l’amélioration des infrastructures matérielles;

- la constitution de réseaux et de partenariats pour appuyer les activités communautaires.

Comme la définition de la capacité est vaste, l’équipe d’évaluation a été confrontée à des défis. En effet, il a été difficile d’évaluer la mesure dans laquelle le programme a contribué à accroître la capacité des organismes financés à soutenir les initiatives en faveur des aînés dans leur collectivité.

Un examen du profil d’information du programme permettrait de mieux comprendre les résultats obtenus. Il permettrait d’apporter des améliorations aux éléments suivants :

- la définition de certains résultats escomptés;

- les indicateurs de rendement connexes;

- l’explication claire de la contribution des activités du projet de chaque volet de financement aux résultats du programme.

Deuxième observation

Certains éléments indiquent qu’il est difficile d’obtenir les informations historiques nécessaires pour évaluer les demandes soumises. Ceci est dû au classement des documents des projets dans le système commun pour les subventions et contributions.

Certains éléments portent à croire que les agents d’exécution de programmes de Service Canada pourraient interpréter différemment les termes utilisés pour évaluer les propositions de demande de financement. Les agents de programmes doivent se fier à leur jugement et à leur expérience antérieure pour évaluer le bien-fondé d’une proposition de demande de financement. Cela s’explique par le fait qu’ils ont constaté ce qui suit :

- des échelles de notation qui n’étaient pas clairement définies;

- une absence d’indicateurs clairs.

Les responsables du programme indiquent que les comités régionaux évaluent également chaque proposition de projet à l’aide de la même méthode. Cela permet de renforcer la cohérence du processus d’évaluation.

L’amélioration des directives liées au processus d’évaluation des propositions de demande de financement (guide d’évaluation et outils de notation) permettrait de faire ce qui suit :

- renforcer l’exécution du volet communautaire du programme;

- renforcer davantage la cohérence du processus d’évaluation.

Troisième observation

La démarche de l’impact collectif du volet pancanadien dépend de la réussite des partenariats et des relations des organismes, qui prennent du temps à s’établir.

La démarche de l’impact collectif s’est révélée prometteuse pour lutter contre l’isolement social. Elle a fait l’objet de commentaires positifs quant à ses chances de succès à l’avenir. Les organismes participants ont déclaré que l’instauration d’un climat de confiance et l’apprentissage de la collaboration étaient importants pour la mise en œuvre de leurs projets et le soutien aux aînés et à leurs collectivités.

Malgré l’importance et l’utilité des partenariats, certaines initiatives d’impact collectif ont eu du mal à établir le climat de confiance et la collaboration nécessaires entre elles. Favoriser les partenariats et un esprit de collaboration était un élément indispensable du modèle. Il a fallu plus de temps et d’efforts pour voir les projets atteindre leur plein potentiel.

Annexe A : Questions d’évaluation

- Dans quelle mesure le programme a-t-il amélioré la capacité des organismes à éliminer les obstacles à l’inclusion sociale auxquels sont confrontés les aînés ?

- Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à une augmentation de la participation et de l’implication des aînés dans leur collectivité ?

- Dans quelle mesure la démarche de l’impact collectif du volet pancanadien a-t-elle été conçue et mise en œuvre efficacement ?

- Dans quelle mesure les projets d’impact collectif ont-ils permis d’obtenir des résultats préliminaires qui pourraient conduire à des changements systémiques et à l’échelle de la population ?

- Dans quelle mesure la démarche de l’impact collectif du programme favorise-t-elle l’adoption de démarches durables pour faciliter l’inclusion sociale des aînés ?

-

(a) De quelle façon et dans quelle mesure les aînés participant aux projets financés bénéficient-ils d’une participation sociale et d’une implication accrues dans leur collectivité ?

(b) De quelle façon et dans quelle mesure les collectivités bénéficient-elles de la participation et de l’implication accrues des aînés ?

Annexe B : Mise en correspondance des questions

Cette annexe présente les questions d’évaluation qui sont prises en compte dans chacun des 3 thèmes.

Thème 1 : Répercussions des projets du PNHA sur les aînés et les collectivités

- Question d’évaluation 2 : Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à une augmentation de la participation et de l’implication des aînés dans leur collectivité ?

- Question d’évaluation 6 (a) : De quelle façon et dans quelle mesure les aînés participant aux projets financés bénéficient-ils d’une participation sociale et d’une implication accrues dans leur collectivité ?

- Question d’évaluation 6 (b) : De quelle façon et dans quelle mesure les collectivités bénéficient-elles de la participation et de l’implication accrues des aînés ?

Thème 2 : La manière dont le financement du programme a contribué à la capacité organisationnelle des organismes à exécuter le programme

- Questions d’évaluation 1 : Dans quelle mesure le programme a-t-il amélioré la capacité des organismes à éliminer les obstacles à l’inclusion sociale auxquels sont confrontés les aînés ?

Thème 3 : L’application du modèle d’impact collectif par le volet pancanadien du programme et le compte rendu des résultats préliminaires

- Question d’évaluation 3 : Dans quelle mesure la démarche de l’impact collectif du volet pancanadien a-t-elle été conçue et mise en œuvre efficacement ?

- Question d’évaluation 4 : Dans quelle mesure les projets d’impact collectif ont-ils permis d’obtenir des résultats préliminaires qui pourraient conduire à des changements systémiques et à l’échelle de la population ?

- Question d’évaluation 5 : Dans quelle mesure la démarche de l’impact collectif du programme favorise-t-elle l’adoption de démarches durables pour faciliter l’inclusion sociale des aînés ?

Ce tableau décrit quelle question d’évaluation aborde quel résultat du programme et sous quel volet. Pour des raisons d’accessibilité, le tableau a été simplifié. Consultez la version PDF pour consulter le tableau complet.

Volet communautaire et volet pancanadien

Questions d’évaluation 1 : Dans quelle mesure le programme a-t-il amélioré la capacité des organismes à éliminer les obstacles à l’inclusion sociale auxquels sont confrontés les aînés ?

- Résultat immédiat 3 : Les organisations bénéficiaires ont la capacité de soutenir les initiatives des aînés dans leur collectivité.

- Résultat immédiat 4 : Les organismes bénéficiaires reconnaissent et éliminent les obstacles à l’inclusion sociale auxquels sont confrontés les aînés.

Volet communautaire et volet pancanadien

Question d’évaluation 2 : Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à une augmentation de la participation et de l’implication des aînés dans leur collectivité ?

- Résultat immédiat 1 : Les organismes bénéficiaires élaborent des approches leur permettant de mobiliser et de conserver des bénévoles.

- Résultat immédiat 2 : Les aînés participants transmettent leurs connaissances et partagent leur expérience avec leurs pairs et les autres générations.

Volet pancanadien

Question d’évaluation 3 : Dans quelle mesure la démarche de l’impact collectif du volet pancanadien a-t-elle été conçue et mise en œuvre efficacement ?

Question d’évaluation 4 : Dans quelle mesure les projets d’impact collectif ont-ils permis d’obtenir des résultats préliminaires qui pourraient conduire à des changements systémiques et à l’échelle de la population ?

- Résultat immédiat 3 : Les organisations bénéficiaires ont la capacité de soutenir les initiatives des aînés dans leur collectivité.

Question d’évaluation 5 : Dans quelle mesure la démarche de l’impact collectif du programme favorise-t-elle l’adoption de démarches durables pour faciliter l’inclusion sociale des aînés ?

Volet communautaire et volet pancanadien

Question d’évaluation 6 :

- de quelle façon et dans quelle mesure les aînés participant aux projets financés bénéficient-ils d’une participation sociale et d’une implication accrues dans leur collectivité ?

- de quelle façon et dans quelle mesure les collectivités bénéficient-elles de la participation et de l’implication accrues des aînés ?

- Résultat immédiat 1 : Les organismes bénéficiaires élaborent des approches leur permettant de mobiliser et de conserver des bénévoles.

- Résultat immédiat 2 : Les aînés participants transmettent leurs connaissances et partagent leur expérience avec leurs pairs et les autres générations.

Annexe C : Résultats du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Les résultats stratégiques ministériels d’EDSC sont les suivants : sécurité du revenu, accès aux possibilités et mieux-être des personnes, des familles et des collectivités.

Résultat ultime

Les individus, les familles et les collectivités profitent mutuellement de la participation des aînés.

Résultat intermédiaire

- Les collectivités sont en mesure de résoudre les problèmes locaux en mobilisant les aînés.

- Les aînés participent et contribuent à la vie communautaire.

Résultats immédiats

- Les organismes bénéficiaires élaborent des approches leur permettant de mobiliser et de conserver des bénévoles.

- Les aînés participants transmettent leurs connaissances et partagent leur expérience avec leurs pairs et les autres générations.

- Les organismes bénéficiaires aident les initiatives en faveur des aînés dans leur collectivité.

- Les organismes bénéficiaires sont conscients des obstacles à l’inclusion sociale que les aînésNote de bas de page 4 doivent surmonter et s’emploient à les éliminer.

L’équipe d’évaluation fait remarquer que la période de référence de l’évaluation (de l’exercice 2015 à 2016 à l’exercice 2018 à 2019) ne correspond pas aux dates des mises à jour du modèle logique (2012 et 2017).

Les résultats des modèles logiques de 2012 et de 2017 sont très similaires. Toutefois, l’équipe d’évaluation a consulté la documentation approuvée et utilisé la version la plus récente, soit celle de 2017.