Programme de recherche sur les entreprises sociales d’insertion par le travail (ESIT) – Synthèse – 2017 à 2022

Sur cette page

- Contexte

- 1. Lutte contre l'itinérance : étude quasi expérimentale

- 2. Projet sur les ESIT pour la formation des jeunes à risque

- 3. Projet d'entreprises sociales d'insertion par le travail en Colombie‑Britannique

- 4. Essais sur le terrain et évaluation des programmes offerts par les ESIT dans le comté de Simcoe-Nord

- 5. Incidences des ESIT : une étude des résultats axée sur les ESIT dans le secteur de la santé mentale

- 6. Projet de recherche sur l'efficacité des entreprises sociales d'insertion par le travail (CRISES)

- Conclusion

- Bibliographie

- Annexe

Contexte

Les entreprises sociales d'insertion par le travail (ESIT) viennent en aide aux personnes vulnérables qui tentent d'intégrer le marché du travail. Elles offrent aux clients de l'expérience de travail et de la formation en milieu de travail. Il existe deux grands types d'ESIT : celles qui forment les personnes afin de les préparer à travailler dans d'autres entreprises (modèle transitoire) et celles qui proposent un emploi à long terme en leur sein même (modèle d'emploi permanent). Les ESIT permettent d'offrir toute une gamme de formations et d'autres soutiens, notamment sous la forme de services sociaux.

À la suite des travaux préliminaires amorcés en 2014, Emploi et Développement social Canada (EDSC) a lancé le programme de recherche sur les ESIT (2017 à 2022). L'objectif du programme consistait à acquérir une compréhension plus complète de l'efficacité des ESIT dans la promotion de l'intégration sociale des membres de groupes vulnérables et de leur intégration dans le marché du travail. Les travaux de recherche traditionnels au sujet des ESIT ont principalement pris la forme d'études de cas. Le programme de recherche longitudinale visait plutôt à rendre compte des résultats à long terme.

EDSC a financé ce programme de recherche sur les ESIT dans le cadre du Plan de dépenses de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi pour les projets pancanadiens. Le programme comprend six projets de recherche, dont quatre en Ontario, un au Québec et un en Colombie‑Britannique. Les organisations participantes concentrent leurs efforts sur des groupes à risque différents. Les lieux où les organisations sont actives, les formations qu'elles offrent et les soutiens qu'elles proposent varient aussi.

Le programme de recherche a été guidé par les questions ci-dessous.

- Les ESIT sont-elles efficaces pour promouvoir l'intégration sociale des personnes vulnérables et leur intégration dans le marché du travail?

- Quels modèles d'ESIT et quels types de formations fonctionnent le mieux?

- À quel point le succès des interventions varie‑t‑il en fonction des circonstances et des bénéficiaires?

- Quel en est le rendement des investissements pour le gouvernement?

Cette synthèse compile les constatations tirées des rapports finaux des six projets. La synthèse souligne les leçons importantes qui ont été tirées et les domaines qui pourraient faire l'objet de futures recherches.

Les résultats de chaque rapport sont présentés dans des sections distinctes dans les pages suivantes. Ces sections sont suivies de parties qui exposent certaines considérations supplémentaires, puis d'une conclusion finale à la fin du rapport.

Impact de la COVID-19 : La pandémie a considérablement affecté la collecte des données pour la plupart des rapports. Les restrictions liées à la pandémie ont obligé les équipes de recherche à ajuster les méthodes de collecte et ont retardé la collecte des données pour certains rapports. Les méthodes de collecte virtuelles et à distance ont rendu la rétention des participants plus difficile à maintenir, particulièrement lorsque les répondants avaient oublié l'étude. La pandémie a également influencé la disponibilité de l'emploi et les risques liés au travail, ce qui a eu un impact sur les résultats en matière d'emploi. Les restrictions et le confinement ont entravé la capacité des programmes et la viabilité de certaines opérations, ce qui a affecté les trajectoires d'emploi de certains participants. En dépit des effets de la pandémie sur la collecte de données, la rétention et l'emploi, certaines études (comme les rapports du RCDÉC et du BC CfEE) ont révélé des signes de résilience pendant la pandémie de COVID-19. Ces études ont démontré comment les programmes d'ESIT peuvent améliorer la résilience et l'adaptabilité de l'emploi pour faire face aux défis créés par la pandémie. Dans ces cas, un plus grand nombre de participants aux programmes d'ESIT ont pu surmonter les défis imposés par la pandémie, ce qui démontre l'impact positif que l'intervention des programmes d'ESIT peut avoir en période d'incertitude. Finalement, bien que la COVID-19 ait affecté la collecte des données, elle a également fourni une opportunité unique d'observer comment les ESIT soutiennent leurs clients pendant les périodes d'instabilité.

1. Lutte contre l'itinérance : étude quasi expérimentale

(Original title: Alleviating Homelessness: Quasi-experimental Study)

Le Réseau canadien de développement économique communautaire (RCDÉC) et la Société de recherche sociale appliquée (SRSA) ont réalisé cette étude afin d'évaluer les résultats socioéconomiques longitudinaux des interventions dans le cadre du programme d'ESIT chez les personnes de la Région du Grand Toronto (RGT) qui sont sans abri ou qui sont à risque de le devenir.

L'étude a comparé une cohorte qui a bénéficié d'une intervention des ESIT et un autre groupe qui a reçu le soutien d'organismes communautaires. Des détails sur la méthodologie, la stratégie d'échantillonnage, les caractéristiques des participants à l'étude et les partenaires du programme sur les ESIT sont présentés dans l'annexe de cette synthèse. Voici les principales constatations de l'étude.

1.1 - Résilience en emploi et amélioration de la satisfaction

Les membres du groupe de participants aux ESIT et du groupe témoin avaient des taux de chômage comparables au départ. Au moment de l'enquête finale, plus de la moitié des participants aux ESIT ont déclaré être en emploi (36,7 % à temps plein et 14,3 % à temps partiel), comparativement aux deux cinquièmes, dans le cas du groupe témoin (17 % à temps plein et 22,6 % à temps partiel).

À la troisième année, les membres du groupe témoin ont déclaré être constamment au chômage dans une plus grande proportion que les membres du groupe de participants aux ESIT (51 %, comparativement à 30 %), ce qui montre que les participants aux ESIT sont devenus plus résilients en emploi. De plus, parmi ceux qui avaient perdu un emploi, 18 % des participants aux ESIT avaient réintégré le marché du travail au moment de l'enquête finale. Cette proportion est trois fois supérieure à celle constatée au sein du groupe témoin. La moitié des répondants des deux groupes étaient « d'accord » ou « tout à fait d'accord » avec l'énoncé affirmant que leur participation les avait aidés à reprendre pied après des moments difficiles.

Avant de participer à l'étude, la répondante no 2 bénéficiait de l'aide sociale, et le fait qu'elle n'avait pas d'emploi lui causait de l'anxiété. Elle a fait part de son expérience en matière d'emploi :

« Dans mon programme [au sein de l'ESIT], j'ai pu obtenir ma certification Smart Serve, car cela faisait partie du programme… Juste avant de devoir quitter cet emploi, j'ai réussi à obtenir un emploi dans [un bel hôtel]. C'était bien, parce qu'ils ont vu le programme de formation [de l'ESIT], et ils étaient vraiment ravis de le trouver dans mon curriculum vitæ (CV). » [traduction]

La pandémie de COVID-19 a rendu difficile le maintien de son emploi. La répondante no 2 était également devenue mère célibataire, et elle se concentrait sur les soins à apporter à son enfant. Elle a décrit en quoi elle espérait que son expérience au sein de son ESIT pourrait l'aider à réintégrer le marché du travail :

« Je dois bientôt commencer à chercher du travail et envoyer ma fille à la garderie. J'espère retourner dans l'hôtellerie, parce que j'ai aimé ça… [le programme sur les ESIT] m'a donné plus de confiance pour aller sur le marché du travail. Avant le programme, je n'avais pas confiance en moi. La formation m'a aidé à me faire valoir et à avoir davantage confiance en moi. » [traduction]

Après avoir quitté le programme, les participants aux ESIT ont déclaré être très satisfaits de leur formation (4 sur 5) et de leur expérience professionnelle au sein de leur ESIT (4,4 sur 5). Les participants aux ESIT désignent les améliorations au chapitre de leur estime de soi, de leur capacité à faire face aux situations difficiles et de leur satisfaction à l'égard de la vie comme les trois principaux aspects de leur vie que leur expérience au sein de leur ESIT a changés. La majorité des répondants sont « d'accord » ou « tout à fait d'accord » avec l'énoncé qui affirme que leur expérience les a aidés à s'adapter au changement. Les constatations tirées des entretiens indiquent que les niveaux élevés de satisfaction et de résilience chez les ESIT participantes et leurs clients pourraient être attribuables aux facteurs suivants :

- les relations que les participants au programme sur les ESIT ont nouées avec le personnel de l'ESIT et les autres employés; et

- la formation pratique ou l'emploi rémunéré dans un environnement sûr et favorable.

1.2 - Soutien à la santé et au bien-être grâce à une approche axée sur les participants

Les obstacles liés aux problèmes de santé mentale, aux dépendances et aux traumatismes sont des facteurs qui augmentent le chômage chez les personnes qui ont vécu le sans-abrisme. Dans le cadre de l'enquête triennale, plus d'un tiers des membres du groupe témoin ont fait état d'obstacles dus à des problèmes de santé (handicaps, blessures ou maladies), soit plus du double que la proportion constatée chez les participants au programme sur les ESIT.

La dépendance à l'égard des prestations versées dans le cadre du programme Ontario au travail ou du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) comme une source de revenu a diminué d'environ 8 % chez les membres du groupe de participants au programme sur les ESIT, entre le suivi après deux ans et le suivi après trois ans. Les participants au programme sur les ESIT ont également déclaré recourir aux prestations versées dans le cadre du programme Ontario au travail ou du POSPH pour moitié moins que les membres du groupe témoin, lors du suivi après trois ans. Cela pourrait être révélateur de la nature des emplois au sein des ESIT, qui sont généralement assortis de mesures de soutien aux employés confrontés à des obstacles en milieu de travail. Par exemple, l'ESIT partenaire Building Up utilise une approche axée sur les participants. Dans le cadre de cette approche, les participants ont accès à des mesures globales de soutien qui les aident à surmonter leurs obstacles à l'emploi particuliers, en plus des services standards de création d'un réseau d'emploi et de formation pour l'acquisition de compétences. Un autre partenaire, Gateway Linens, propose des programmes individualisés (mesures de soutien personnalisées basées sur le dépistage des problèmes de santé mentale et des antécédents de dépendances). D'autres partenaires, comme DC Cleaning, Hawthorne Food & Drink et Social Coffee Bean, mettent également les membres en contact avec des services qui offrent des mesures globales de soutien. Les résultats des entretiens suggèrent qu'un environnement qui favorise la santé et le bien-être des membres contribue aux résultats obtenus par les participants au programme sur les ESIT.

Cependant, une proportion notable des membres des deux groupes a continué de faire état de problèmes de santé physique et mentale lors du suivi après trois ans (après avoir commencé à se remettre de la pandémie). Au moment du suivi après trois ans, 8,7 % des participants au programme sur les ESIT ont déclaré avoir des problèmes de toxicomanie. Cette proportion correspond à la moitié de celle qui a été constatée au sein du groupe témoin. Cela suggère que la population cible est confrontée à toute une série d'obstacles persistants.

1.3 - Logement

L'insécurité en matière de logement représentait un problème majeur pendant la pandémie de COVID‑19. La connaissance du niveau de stabilité de la situation de logement des membres de la population cible revêt un intérêt particulier pour cette étude. Entre le suivi après deux ans et celui réalisé après trois ans, les difficultés au chapitre du logement en raison de la COVID-19 étaient légèrement plus prononcées pour les membres du groupe témoin (16,98 %) que pour les participants au programme sur les ESIT (10,20 %).

Au moment du suivi après trois ans, 37,74 % des membres du groupe témoin ont déclaré que la pandémie de COVID‑19 avait eu des répercussions sur leur filet de soutiens sociaux et communautaires. En cela, ils étaient proportionnellement deux fois plus nombreux que les participants au programme sur les ESIT. Alors qu'au départ, les membres du groupe de participants au programme sur les ESIT ont déclaré dans une proportion similaire que la pandémie avait eu une incidence sur leur filet de soutiens sociaux, ils ont ensuite vécu des améliorations plus notables.

À la fin de l'étude, les trois quarts des sujets de la recherche n'ont signalé aucun changement dans leur situation de logement au cours des douze derniers mois, et il n'y avait pas de différences significatives entre les membres du groupe de participants au programme sur les ESIT et ceux du groupe témoin. Certains indices de situations de logement précaires persistent néanmoins. Au moment de leur admission, un tiers des participants au programme sur les ESIT se disaient « toujours » inquiets, et près de la moitié se disaient « parfois » inquiets au sujet de leur situation de logement actuelle. Seulement un cinquième des participants n'étaient « jamais » inquiets. Au moment du suivi après trois ans, moins d'un dixième des participants au programme sur les ESIT se disaient « toujours » inquiets, environ un tiers se disaient « parfois » inquiets et plus de la moitié disaient n'être « jamais » inquiets au sujet de leur situation de logement. Le coût du logement était la principale préoccupation au sein des deux groupes (20,4 % des membres du groupe de participants au programme sur les ESIT et 34 % des membres du groupe témoin). La recherche montre que, bien que les membres du groupe de participants au programme sur les ESIT continuent de rencontrer des difficultés liées au logement, ils ont globalement une vision plus positive de leur situation de logement actuelle.

2. Projet sur les ESIT pour la formation des jeunes à risque

(Original title: The WISE Project for Training At-Risk Youth)

Cette étude s'est concentrée sur les résultats socioéconomiques des programmes d'ESIT, et on y a mis l'accent sur la question de l'insertion professionnelle des jeunes à risque en Ontario. Le projet visait également à déterminer si les interventions des ESIT produisent de meilleurs résultats que les programmes conventionnels de formation des jeunes financés par le gouvernement qui offrent des programmes de formation en classe (rédaction de curriculum vitae (CV), recherche d'emploi et techniques d'entretien d'embauche, etc.). L'échantillon de l'étude était composé de jeunes de 17 à 35 ans sélectionnés dans quatre ESIT et quatre organismes à but non lucratif qui n'étaient pas des entreprises sociales (« OBNL non‑ES »), dans lesquelles on offrait des programmes de formation en classe.

Des détails sur la méthodologie, la stratégie d'échantillonnage, les caractéristiques des participants à l'étude et les partenaires du programme sur les ESIT sont présentés en annexe. Voici les principales constatations de l'étude.

2.1 - Développement global des compétences et réduction des obstacles à l'emploi

L'étude a révélé que les programmes d'insertion professionnelle facilitent le développement de compétences en matière de recherche d'emploi et l'acquisition de compétences en milieu de travail chez les membres des deux groupes. Cela réduit les obstacles à l'insertion professionnelle des participants. Lorsqu'on leur a demandé de décrire les compétences concrètes qu'ils avaient acquises pendant leur participation au programme, la majorité des participants aux entretiens (22 sur 32) ont mentionné que les compétences en matière de préparation de curriculum vitae (CV) et les techniques d'entretien d'embauche leur avaient été utiles.

Au moment de l'enquête finale, les membres des deux groupes avaient amélioré leurs compétences et signalaient moins d'obstacles à l'emploi liés au manque de formation, de connaissances ou d'expérience. En outre, les membres des deux groupes ont déclaré que la nature sociale des programmes d'insertion professionnelle leur avait apporté des bénéfices sur le plan professionnel et sur le plan de la santé mentale. Les obstacles liés au manque de contacts sociaux ont nettement diminué dans les deux groupes, entre le moment de l'enquête de base et celui du suivi après trois ans, ce qui atteste de cette retombée bénéfique.

2.2 - Disparités en matière d'emploi entre les participants en ES et hors ES

Quarante-cinq pour cent (45 %) des membres de la cohorte de participants au programme sur les ESIT étaient en emploi six mois après avoir participé au programme et, à la fin de la première année, le taux d'emploi total était passé à 58 %, ce qui atteste des premiers impacts positifs des activités de formation et de placement des ESIT. Cependant, les gains réalisés ont été perdus en partie à cause de la pandémie. Huit des quinze participants en ES rencontrés lors des entretiens ont déclaré avoir perdu leur emploi ou avoir changé d'emploi pendant la pandémie. Cela est dû en grande partie à une diminution du taux d'occupation d'un emploi à temps partiel entre la première et la deuxième année. À la troisième année, le pourcentage de participants hors ES qui occupaient un emploi (56 %) était sensiblement plus élevé que celui des participants en ES (45 %).

Les participants en ES ont fait état d'une amélioration de leur bien-être financier (2,25 au départ, comparativement à 2,43 à la troisième année)Note de bas de page 1, malgré une diminution significative par rapport aux résultats pour la deuxième année post-pandémique (2,67). Le fait de recevoir des prestations gouvernementales d'urgence, comme le programme de Prestation canadienne d'urgence (PCU), pourrait expliquer cette augmentation à la deuxième année. Aussi, la fin de ces prestations pourrait avoir causé la baisse constatée à la troisième année. En comparaison, le bien-être financier des participants hors ES a généralement continué d'augmenter, ce qui témoigne de l'exclusion du marché du travail plus persistante et de la plus grande précarité chez les participants en ES. Il n'est pas surprenant que les mesures liées à la pandémie de COVID‑19 aient eu des répercussions sur les membres du groupe de participants en ES qui dépendaient d'un emploi précaire à temps partiel.

2.3 - Améliorations par rapport aux résultats des mesures de la précarité consignés au départ

Au départ, par rapport aux membres du groupe de participants hors ES, les membres du groupe de participants en ES étaient proportionnellement plus nombreux à être moins scolarisés, à avoir recours aux banques alimentaires au moins occasionnellement, à rencontrer des obstacles à l'emploi en raison de problèmes de santé mentale et à avoir peur de perdre les aides financières du gouvernement.

Bien que les membres des deux groupes aient vécu des changements positifs dans les aspects où ils sont vulnérables, on a constaté des diminutions plus considérables des indicateurs de précarité (comme le recours aux banques alimentaires et la précarité du logement) chez les participants en ES. Par exemple, le pourcentage des participants en ES qui ont déclaré avoir recours occasionnellement aux banques alimentaires est passé de la moitié au départ à un peu plus d'un quart lors du suivi après trois ans. Les indicateurs de sécurité du logement se sont également améliorés. La proportion de participants en ES ayant déclaré qu'ils dormaient chez d'autres personnes ou dans un refuge, ou qu'ils logeaient ailleurs (ailleurs que dans leur famille) sans payer de loyer était plus de quatre fois inférieure qu'au moment de l'enquête de base, alors que cette proportion atteignait 16,7 %.

2.4 - Obstacles à l'emploi liés à l'état de santé et déclin dans certains aspects du bien-être

L'étude a révélé les répercussions positives des programmes ESIT en ce qui concerne l'élimination des obstacles à l'emploi liés aux problèmes de santé mentale. Lors des entretiens, certains participants ont indiqué que l'apprentissage de compétences essentielles en matière de recherche d'emploi et l'acquisition de compétences professionnelles leur avaient permis de réduire l'anxiété liée à leur vie professionnelle et personnelle. Par exemple, deux membres du groupe de participants en ES ont déclaré que l'apprentissage des techniques d'entretien d'embauche avait réduit leur anxiété face au processus de recherche d'emploi. Ceci a été corroboré par les données de l'enquête quantitative, qui montrent qu'entre l'enquête de base et le suivi après trois ans, les membres du groupe de participants en ES ont rapporté une diminution de 18 % de leur anxiété au cours des entretiens, comparativement à une diminution de 14 % chez les membres du groupe de participants hors ES. En outre, les participants aux entretiens (participants en ES et hors ES) ont fait état des effets bénéfiques, sur le plan professionnel et sur le plan de la santé mentale, des occasions de socialisation et de réseautage avec des personnes se trouvant dans des situations similaires.

D'autre part, les données quantitatives montrent une légère augmentation de la proportion de participants ayant rencontré des obstacles à l'emploi liés à l'état de santé et au bien-être. Par exemple, les participants en ES et hors ES ont fait état d'une légère augmentation (d'environ un ou deux points de pourcentage) des obstacles à l'emploi liés à des problèmes de santé mentale, entre l'enquête de base et le suivi après trois ans. Ces obstacles ont probablement été exacerbés par la pandémie de COVID‑19. De plus, la proportion de participants en ES ayant mentionné la crainte de perdre les aides sociales comme un obstacle était quatre fois plus élevée que celle constatée dans la cohorte hors ES, malgré une baisse d'un tiers au cours de l'étude.

Les membres des deux groupes ont également fait état d'un déclin général dans différents aspects de leur bien-être, comme le bien-être personnel, les relations familiales et communautaires et l'accès aux services, au fil du temps. En ce qui concerne l'amélioration de l'accès aux ESIT et aux services d'emploi, les membres des deux groupes ont suggéré au cours des entretiens que les organisations fassent davantage de suivi après le programme, qu'elles fassent davantage de sensibilisation, qu'elles invitent davantage de conférenciers externes, qu'elles enseignent l'entrepreneuriat et qu'elles proposent le retour aux études comme option.

3. Projet d'entreprises sociales d'insertion par le travail en Colombie‑Britannique

(Original title: BC Work Integration Social Enterprises Project)

Le BC Centre for Employment Excellence (BC CfEE) (Centre d'excellence en matière d'emploi de la Colombie-Britannique), une division de la Société de recherche sociale appliquée (SRSA), a réalisé cette étude pour évaluer les répercussions longitudinales des ESIT en activité en Colombie‑Britannique. Des facteurs de vulnérabilité précis (par exemple, la ruralité ou l'identité autochtone) qui sont prévalents dans les espaces géographiques étudiés (Abbotsford et Hazelton) ont été au centre de l’étude.

Des détails sur la méthodologie, la stratégie d'échantillonnage, les caractéristiques des participants à l'étude et les partenaires du programme sur les ESIT sont présentés en annexe. Voici les principales constatations de l'étude.

3.1 - Résilience et capacité d'adaptation

Dans l'ensemble, la plupart des répondants considéraient que leur expérience en ESIT avait joué un rôle dans leur résilience et leur capacité d'adaptation aux défis, et un certain nombre de répondants ont déclaré que l'ESIT les avait aidés à développer d'autres compétences sociales et de vie importantes, qui ont contribué à leur qualité de vie. Les constatations indiquent que les ESIT s'avèrent un moyen efficace de soutenir l'intégration sociale et l'intégration professionnelle des personnes confrontées à des obstacles à l'emploi, tout en proposant des biens ou des services sur le marché.

La majorité des participants (61,4 %) déclaraient être sans emploi au début de l'étude. Parmi ce groupe de participants sans emploi, un quart était au chômage depuis plus d'un an et plus d'un cinquième n'avait jamais été en emploi avant l'étude. Au début de l'étude, la plupart des participants faisaient état d'obstacles à l'emploi, comme le manque de formation ou d'expérience professionnelle (44,4 %), le manque de compétences techniques à jour (20 %), le manque d'expérience canadienne ou l'absence de reconnaissance de titres de compétences étrangers (8,9 %) ou des environnements de travail peu adaptés à leurs besoins particuliers (13,3 %).

Au moment du suivi après un an, la proportion de participants employés à temps plein avait presque doublé par rapport au niveau de base de 20,5 %. Elle était cependant revenue aux niveaux de base, au moment des suivis après deux et trois ans. Cela s'explique en partie par une évolution vers l'emploi à temps partiel (1 an : 16,7 %, 2 ans : 47,6 % et 3 ans : 31,8 %), qui a peut-être été causée par la pandémie de COVID‑19.

Au moment de l'enquête finale, lorsqu'on leur a demandé les impacts que la pandémie avait eus sur leur emploi actuel, plus de la moitié des participants n'ont signalé aucun changement. Toutefois, près d'un dixième des participants ont vu leurs horaires réduits, ont perdu leur emploi ou sont demeurés sans emploi. Près d'un cinquième des répondants ont déclaré avoir perdu leur emploi et avoir été réembauchés depuis. Les hausses de l'emploi découlant des interventions initiales des ESIT ont persisté jusqu'au moment de l'enquête finale, puisque la plupart des participants étaient demeurés en emploi.

Au cours des entretiens, quelques participants ont fait part d'incidences de leur expérience en ESIT sur leur trajectoire professionnelle. Voici quelques exemples.

« Après avoir obtenu [un emploi] chez [nom de l'ESIT], j'ai travaillé chez [une autre entreprise]. Cela m'a permis d'améliorer et de consolider ma situation sur le plan financier et professionnel. » [traduction]

« J'ai appris des compétences de vie et je me suis fait des amis. » [traduction]

« Les nombreux triomphes et échecs m'ont permis de réaliser que tout est en constante évolution et qu'il est plus facile de "suivre le courant" que de lutter contre les changements sur lesquels je n'ai aucun contrôle. » [traduction]

Pendant l'enquête administrée dans l'année trois lorsqu'on leur a demandé si leur expérience en ESIT avait eu une incidence sur leur situation d'emploi, près de la moitié des participants ont déclaré avoir acquis de l'expérience professionnelle ou obtenu de la formation. Près d'un cinquième des participants ont indiqué qu'ils s'étaient retrouvés sans emploi, mais que leur expérience en ESIT les avait aidés à trouver un emploi.

Entre le moment du suivi après deux ans et celui du suivi après trois ans, le nombre de participants qui signalaient des conséquences négatives de la pandémie sur leurs filets de soutien social ou communautaire a diminué, passant de la moitié des participants à 13,6 % d'entre eux.

Les constatations suggèrent que les compétences générales et spécialisées acquises dans le cadre du programme sur les ESIT ont eu des répercussions sur la résilience des participants et sur leur capacité de s'adapter aux défis qu'ils ont dû relever au cours des deux premières années de la pandémie de COVID‑19. Par exemple, la plupart des participants avaient commencé à rétablir leur situation d'emploi et d'autres aspects de leur vie, mais environ un cinquième des participants demeuraient aux prises avec des incertitudes et rencontraient des difficultés à planifier leur carrière à long terme au-delà de la pandémie. Au moment du suivi après trois ans, les trois quarts des participants étaient « d'accord » ou « tout à fait d'accord » pour dire que leur expérience en ESIT les avait aidés à se rétablir rapidement après des moments difficiles. En outre, près de sept participants sur dix étaient « tout à fait d'accord » ou « d'accord » pour dire que le programme sur les ESIT les avait aidés à s'adapter au changement.

3.2 - Insécurité persistante chez certains participants

Malgré ces indicateurs positifs, les chercheurs ont décelé des résultats négatifs dans un sous-groupe de participants, sous des aspects touchant notamment leur situation de logement, leur situation financière, leur niveau de stress et leurs perspectives d'emploi à long terme. Ces tendances suggèrent qu'il est important de prêter attention à ce sous-groupe, qui pourrait bénéficier d'un soutien complémentaire après sa participation au programme sur les ESIT.

Au départ, un tiers des participants avaient déclaré que leur situation de logement était précaire (15,6 % dormaient chez d'autres personnes et 4,4 % étaient en logement de transition). Les considérations liées à la précarité du logement étaient une source d'inquiétude : environ la moitié des participants ont indiqué qu'ils s'inquiétaient « parfois » pour leur situation de logement et un dixième ont indiqué qu'ils s'inquiétaient « toujours » pour leur situation de logement. Malgré la diminution des niveaux d'inquiétude concernant leur situation de logement au moment du suivi après trois ans, des signes de précarité ont persisté au sein d'un sous-groupe de participants, notamment la crainte d'une expulsion, des inquiétudes face à l'augmentation du coût du logement et l'incapacité à trouver un meilleur endroit où vivre.

Au moment du suivi après trois ans, près d'un tiers des participants ont déclaré qu'ils étaient à l'aise ou optimistes quant à l'avenir de leur situation financière, et plus d'un cinquième des participants ont déclaré qu'ils aimeraient obtenir plus de revenus, mais qu'ils parvenaient à s'en sortir. Toutefois, près d'un cinquième des répondants continuaient de déclarer que leur situation financière compromettait leur bien-être. Près d'un dixième des participants avaient eu un peu de mal à payer leurs factures; et un vingtième à trouver difficile de payer leurs factures (4,5 %) ou à ne pas avoir été en mesure de payer leurs factures (4,5 %). Un cinquième des participants ont également indiqué qu'ils étaient en mesure de payer leurs factures, mais que s'ils le faisaient, il ne leur resterait rien jusqu'à leur prochain chèque de paie.

Ce résultat est remarquable, si l'on considère le nombre de répondants qui dépendaient en partie des aides gouvernementales au moment du suivi après trois ans. Lorsqu'on leur a demandé de décrire leurs sources de revenus, plus de la moitié des participants ont déclaré recevoir des aides gouvernementalesNote de bas de page 2. Un peu plus de la moitié des participants ont déclaré recevoir un salaire de leur ESIT ou d'un autre employeur.

3.3 - Défis relevés au cours de la recherche

Les efforts pour intégrer les participants en emploi après les interventions sont compliqués, à Hazelton, par les possibilités d'emploi limitées au sein de cette petite collectivité.

À Abbotsford, les ESIT sont aux prises avec l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre causée par les pénuries de main-d'œuvre dans un marché concurrentiel.

On a également remarqué que chacune des ESIT partenaires a subi un certain roulement au sein de son personnel-cadre pendant la période couverte par l'étude.

La mobilisation des organisations dirigées par des Autochtones a été incertaine pendant la période de l'étude. Cela s'explique en partie par les changements de leadership et de priorités au sein de ces organisations.

Le maintien des liens avec les petites ESIT, dont les dirigeants avaient parfois peu de temps et de capacités pour contribuer à la recherche, a également représenté un défi.

Un autre facteur relevé lors des entretiens finaux est l'importance de planifier les activités et de demeurer à l'affût des conditions du marché local, de la concurrence et des innovations, afin que les ESIT puissent conserver leur part de marché et leur avantage concurrentiel. Plusieurs ESIT partenaires ont fait état des difficultés qu'elles éprouvent pour obtenir du financement pour réaliser les investissements en capital ou les investissements en technologies nécessaires pour suivre le rythme de l'innovation et de l'automatisation croissante au sein de leur marché. On a discuté de la possibilité de recourir au Fonds de finance sociale (à l'état de projet) pour le financement de tels investissements, mais il a été impossible de déterminer avec clarté si les partenaires seraient en mesure de se prévaloir de cette option.

Recommandation : Mettre en place un processus qui permet aux participants de se sentir investis, dès le départ, dans leur contribution aux résultats de l'étude. Comme il devient plus difficile de joindre les participants après l'intervention dans le cadre du programme sur les ESIT, une solution pourrait consister à faire comprendre aux participants, avant l'intervention, que leur participation est indépendante de leur rôle dans l'ESIT. L'étude a également mis en relief la difficulté à mobiliser les participants sur une base régulière par l'entremise du personnel de l'ESIT ou de l'équipe de recherche. Les chercheurs recommandent de communiquer plus fréquemment avec les participants et de prévoir des incitations supplémentaires pour accroître la motivation de ces derniers. Une autre solution pourrait être d'approcher les participants par l'entremise d'autres services de soutien ou de réseaux de personnes aux expériences similaires (par exemple, des groupes de promotion de l'autonomie sociale).

Les membres de la communauté d'apprentissage (Learning Community) ont participé à des discussions visant le partage des idées et des modèles du programme sur les ESIT. En 2021, la mission a été élargie de manière à intégrer la Learning Community au BC Social Enterprise Network, un réseau provincial d'ESIT en Colombie-Britannique qui était à demeurer en place après l'étude.

Lors des entretiens finaux, les partenaires du programme sur les ESIT ont fait état des avantages des discussions trimestrielles, de la Learning Community et des ateliers nationaux sur les ESIT organisés par EDSC. Cela a mis en évidence les avantages des échanges d'idées avec d'autres partenaires, de l'apprentissage des approches et des difficultés d'autres ESIT et des activités de remue-méninges pour trouver des solutions aux difficultés rencontrées. Les partenaires ont fait part de leur souhait de rester en contact par l'entremise du BC Social Enterprise Network et ont déclaré que ce réseau constituait une bonne plateforme pour apprendre des approches leur permettant d'assurer leur croissance tout en s'adaptant à l'évolution des réalités du marché.

4. Essais sur le terrain et évaluation des programmes offerts par les ESIT dans le comté de Simcoe-Nord

(Original title: Field Trials and Evaluation of WISE Programming in North Simcoe)

La recherche a été réalisée par la Société de recherche sociale appliquée (SRSA) en partenariat avec le Karma Project. L'étude a permis d'évaluer les effets à long terme des interventions des ESIT sur les jeunes à risque de comté de North Simcoe, en ce qui concerne leurs résultats sur le marché du travail et leur inclusion sociale.

Le Karma Project, une petite entreprise sociale rurale axée sur la collectivité locale, fonctionne selon une approche qui lie la sécurité alimentaire, l'éducation et la formation à l'emploi. Le Karma Project s'appuie sur des interventions uniques dans le cadre du programme sur les ESIT : on y utilise la nourriture pour approcher les jeunes à risque de la collectivité qui sont sans emploi ou qui risquent de décrocher de l'école secondaire et pour leur apporter un soutien. Mis sur pied par le Karma Project, Social Enterprise Education (SEED) est un programme innovant d'entrepreneuriat social basé sur l'alimentation. On enseigne aux jeunes le cycle de l'alimentation et on leur permet d'acquérir des compétences en alimentation grâce à des ateliers.

Des détails supplémentaires sur la méthodologie, la stratégie d'échantillonnage, les caractéristiques des participants à l'étude et les partenaires du programme sur les ESIT sont présentés dans l'annexe de cette synthèse.

Les chercheurs ont créé un outil de calcul du rendement social du capital investi (RSCI). Cet outil analytique complémentaire a permis d'estimer la valeur économique des résultats du programme SEED au cours de la dernière année du projet (avril 2021 à mars 2022). L'outil de calcul du RSCI s'est appuyé sur des approximations financières pour mesurer la valeur économique des activités et des résultats sociaux et non économiques. L'équipe a généré des approximations pour estimer les coûts différentiels des mesures de soutien à l'insertion par le travail (recrutement, formation, aides à l'emploi, mentorat, etc.) et la valeur financière du travail non rémunéréNote de bas de page 3. L'outil a permis de déterminer que le programme SEED a fourni un rendement du capital investi de 1,89 $ pour chaque dollar de financement.

RSCI – formule et résultats

4.1 - Résultats positifs sur le marché du travail, malgré la demande pour des emplois de niveaux supérieurs

Au moment du suivi après deux ans, plus d'un tiers des participants ont déclaré être en emploi. La majorité de ces derniers ont déclaré occuper un emploi à temps plein. Comparativement aux résultats de l'enquête de la première année, on constate une évolution chez les participants en emploi, qui sont passés d'emplois à temps partiel (71,4 %, contre 38 %) à des emplois à temps plein (28,6 %, contre 63 %).

Les effets des interventions des ESIT sur l'emploi qui sont le plus souvent mentionnés sont : l'acquisition d'une expérience de travail ou l'obtention d'une formation (77,3 %), l'obtention de certifications (68,2 %) et le soutien du personnel ou des collègues de l'ESIT dans toute autre situation difficile (63,6 %).

Les participants vivent dans des collectivités qui offrent peu de possibilités d'emploi. La moitié des participants ont déclaré que les possibilités d'emploi limitées dans leur collectivité locale ou leur région constituaient pour eux un obstacle à l'emploi. Les deux cinquièmes des répondants ont déclaré ne pas avoir la formation ou l'expérience nécessaires pour décrocher les emplois qu'ils convoitaient, et près d'un tiers des participants ont déclaré ne pas avoir d'expérience pertinente comme un obstacle à l'emploi. Le programme SEED tient compte de ces réalités locales. Les participants au groupe de discussion ont décrit comment le programme SEED leur a permis d'acquérir une expérience pertinente pour les industries locales (industrie agroalimentaire et tourisme) qui sont de grands pourvoyeurs d'emplois dans les régions de Simcoe et de Muskoka.

Au moment du suivi après deux ans, tous les participants ont déclaré qu'ils étaient à la recherche d'un emploi à long terme ou d'un meilleur emploi, indiquant au passage aux chercheurs qu'ils n'occupaient pas les emplois qu'ils envisageaient pour leur carrière à long terme. Cependant, lorsqu'on les a interrogés au sujet de leur plan de carrière, la moitié des répondants ont déclaré qu'ils avaient un plan pour leur carrière et près d'un tiers des participants ont déclaré avoir une stratégie pour atteindre leurs objectifs de carrière. Près des quatre cinquièmes des répondants avaient une confiance « modérée » à « élevée » à l'égard de leur capacité à trouver des informations sur les carrières et à choisir une carrière correspondant à leurs capacités. Cependant, aucun participant n'a déclaré avoir une confiance « totale ».

4.2 - Programme SEED : sécurité alimentaire et inclusion sociale

Au cours des entretiens, les intervenants du Karma Project ont décrit comment la participation au programme SEED aide à atténuer les problèmes de sécurité alimentaire en améliorant les connaissances des participants sur la saine alimentation et la préparation des aliments, ainsi qu'en faisant de la sensibilisation au sujet des problèmes liés à l'alimentation à l'échelle locale. En utilisant l'Échelle de mesure de l'insécurité alimentaire vécue (FIES) des Nations unies, l'équipe de recherche a déterminé qu'une partie considérable des participants continuaient à éprouver des problèmes de sécurité alimentaire, au moment du suivi après deux ans. Bien que le nombre de répondants confrontés à des problèmes d'insécurité alimentaire ait nettement diminué entre l'enquête réalisée au moment de l'admission et le suivi après deux ans (38,7 %, comparativement à 28,4 %), une partie des participants ont continué à montrer des signes d'insécurité alimentaire (par exemple, ne pas manger pendant toute une journée, sauter un repas et manger moins ou ne pas être en mesure de manger des aliments sains et nutritifs) en raison d'un manque d'argent ou de ressources pour acheter de la nourriture.

Les participants au groupe de discussion ont indiqué que le programme SEED les a aidés à renforcer leurs liens avec la communauté, à étendre leur réseau social et à renforcer leur confiance en eux. La moitié des répondants ont déclaré que, grâce à leur expérience au sein du programme SEED, ils avaient élargi leur réseau d'amis et de connaissances et entretenaient davantage de relations qui leur permettaient d'obtenir du soutien.

L'une des personnes participantes a décrit ainsi l'aspect communautaire du programme sur les ESIT :

« Le sens de la communauté est probablement l'une des choses les plus importantes, surtout à Midland. Je vis ici depuis un certain temps. J'avais toujours considéré que c'était simplement un endroit où je vivais. Je n'avais aucun lien avec la collectivité… Erin m'a assurément montré qu'il y a ici beaucoup de personnes pleines de bonne volonté qui se soucient de la collectivité, et c'est plutôt agréable d'en faire partie. Surtout, grâce aux partenariats qu'elle a créés avec les écoles du canton et à d'autres initiatives du genre, nous sommes en mesure d'aider les personnes les moins privilégiées et les moins fortunées en leur fournissant des aliments qu'elles n'auraient pas été en mesure de se procurer ou qu'elles n'auraient pas eu le temps de préparer. Oui, ça fait vraiment du bien de pouvoir faire quelque chose qui n'est pas seulement pour moi. » [traduction]

Incidences sur la collectivité : Au cours des entretiens, les intervenants ont décrit le rôle essentiel des participants dans la diffusion des objectifs du Karma Project au sein de leurs propres collectivités locales, dans la mesure où il est difficile d'échanger l'information entre de petites collectivités isolées. L'étendue de la région desservie par le Karma Project ajoute à cette difficulté. Tout en diffusant les objectifs du Karma Project, les participants nouent des relations et créent des réseaux communautaires dans leur région.

Les intervenants dans le Karma Project ont également souligné les avantages économiques du programme SEED pour la collectivité, au-delà des jeunes participants. Par exemple, les entreprises du Karma Project (Affordable Market, RX Food program et Good Food Box) achètent leurs aliments auprès de producteurs, de fournisseurs et de détaillants locaux dans la mesure du possible. Le Karma Project crée également des liens entre les entreprises locales, en établissant des objectifs collectifs et en organisant des événements communautaires.

4.3 - Amélioration du bien-être malgré la persistance des problèmes de santé mentale

Tous les participants ont fait état d'un certain niveau de stress quotidien, au moment du suivi après deux ans. Six dixièmes des répondants ont déclaré être « un peu » stressés, plus de deux dixièmes ont déclaré être « assez » stressés et plus d'un dixième des répondants ont déclaré être « extrêmement » stressés. En outre, la moitié des répondants ont indiqué que la pandémie de COVID‑19 avait eu des répercussions sur leur santé physique ou mentale. En réponse à ce problème, le programme SEED propose des ateliers axés sur le bien-être, comme des séances de yoga et de méditation.

Des améliorations ont néanmoins été constatées au chapitre du bien-être et de la santé mentale. Plus de quatre cinquièmes des participants ont déclaré qu'ils étaient mieux à même d'affronter les situations difficiles grâce à leur expérience au sein de leur ESIT, au moment du suivi après deux ans. Plus de la moitié des participants ont signalé une amélioration de leur satisfaction dans la vie et de leur santé physique ou mentale. Un tiers des répondants ont également indiqué que leur estime de soi avait augmenté.

4.4 - Autres considérations

Les consignes sanitaires imposées dans la foulée de la pandémie de COVID‑19 ont entraîné une réduction considérable des capacités du Karma Project. Cependant, même à capacités réduites, le programme SEED a continué de soutenir les jeunes, en ligne et en présentiel. Par ailleurs, le Karma Project a adapté et étendu ses activités pour répondre à la croissance des besoins alimentaires locaux causée par la pandémie. À ce chapitre, Karma Project a obtenu une subvention de 40 000 $ dans le cadre du Fonds d'accès à la bonne nourriture des Centres communautaires d'alimentation du Canada, un fonds créé en soutien aux programmes alimentaires d'urgence. Ainsi, malgré les difficultés engendrées par la pandémie, le Karma Project et le programme SEED ont montré leur capacité à s'adapter aux besoins des participants et aux besoins alimentaires de la communauté.

L'équipe de recherche a remarqué que les entreprises sociales rurales comme le Karma Project ont plus de difficulté que les entreprises sociales urbaines à embaucher des travailleurs et à servir leurs clients, en raison des coûts par habitant plus élevés.

Le programme SEED repose sur un petit nombre d'employés et de bénévoles. Cependant, le financement obtenu par l'entremise du Fonds pour le développement des compétences du gouvernement de l'Ontario a permis au Karma Project d'embaucher des personnes ayant terminé leur participation au programme SEED. Ces personnes ont été chargées de faire du mentorat et de diriger les activités dans les jardins, les cuisines et les marchés. Les intervenants ont révélé qu'une augmentation des revenus (par exemple, grâce à l'obtention d'un financement) permettrait au Karma Project d'offrir un salaire décent aux travailleurs (qui sont actuellement bénévoles ou qui reçoivent des paiement honoraires).

Les intervenants ont expliqué que la dépendance de l'organisme à l'égard du financement peut limiter sa capacité à planifier de manière à assurer la durabilité des projets actuels, à saisir les futures occasions et à gérer les projets à l'avenir. Les chercheurs ont souligné qu'il faut que les organismes de financement reconnaissent la valeur des structures et des objectifs particuliers au contexte des entreprises sociales rurales. Ils ont souligné les avantages potentiels de l'outil de calcul du RSCI pour l'expression de cette valeur.

5. Incidences des ESIT : une étude des résultats axée sur les ESIT dans le secteur de la santé mentale

(Original title: WISE Impact: An Outcome Study Focused on WISE in the Mental Health Sector)

Cette étude porte sur les répercussions sociales, économiques et sanitaires du programme d'ESIT dans le secteur de la santé mentale en Ontario. Les chercheurs ont comparé l'évolution des indicateurs socioéconomiques chez les participants qui sont restés en emploi à long terme (quatre ans ou plus) et à court terme (trois ans ou moins) au sein de leur ESIT et chez ceux qui ont quitté le programme pour aller occuper un emploi ailleurs, afin de déterminer les caractéristiques des ESIT qui améliorent les résultats sociaux des participants et leurs résultats en matière d'emploi. Les participants ont été recrutés dans des ESIT partenaires qui servent les personnes confrontées à des obstacles comme une dépendance ou un handicap et qui ont souffert (ou souffrent) de maladies mentales ou de problèmes de santé mentale.

Des détails sur la méthodologie, la stratégie d'échantillonnage, les caractéristiques des participants à l'étude et les partenaires du programme sur les ESIT sont présentés en annexe. Voici les principales constatations de l'étude.

5.1 - Incidences positives de l'ESIT au chapitre du soutien aux employés qui souffrent d'une maladie mentale grave et persistante (MMGP)

La majorité des participants ont signalé plus d'un problème de santé mentale. Près d'un dixième des participants qui ont accédé à un emploi dans la collectivité ont reçu un diagnostic de trouble psychotique (par exemple, trouble bipolaire ou schizophrénie). Cette proportion est plus de quatre fois moins élevée que celle constatée chez les participants qui sont demeurés au sein d'une ESIT ou qui étaient sans emploi. Cependant, près des trois quarts des répondants en emploi dans le monde communautaire ont souffert d'anxiété et de dépression, comparativement aux deux cinquièmes des participants en ESIT et à la moitié de la cohorte des participants sans emploi.

Au moment du troisième suivi, près de la moitié des participants qui ont pris part à l'entretien étaient employés par une ESIT partenaire; en comparaison, un peu plus d'un dixième de ces participants occupaient un emploi dans le monde communautaire. Les travailleurs en ESIT avaient tendance à travailler moins d'heures (moyenne de 15 heures par semaine) que ceux occupant un emploi dans la collectivité (moyenne de 35 heures par semaine). Le souhait d'obtenir des revenus plus élevés était un motif répandu chez les participants qui avaient quitté leur ESIT pour aller occuper un emploi dans la collectivité. On note qu'il y a souvent peu de possibilités d'avancement au sein des ESIT, bien que des intervenants aient soumis quelques exemples de travailleurs qui ont été promus à des rôles de supervision ou d'administration.

Parmi les vingt-six participants aux entretiens qui étaient sans emploi au moment du troisième suivi (soit le tiers des participants aux entretiens), dix participants ont déclaré que des facteurs liés à la pandémie de COVID‑19 avaient eu des incidences sur leur emploi. Un autre tiers de ceux qui étaient au chômage (n=9) au moment du troisième suivi ne travaillaient pas, en raison d'une maladie mentale grave (MMG) ou d'une dépendance qui réduisait leur capacité à conserver un emploi stable. Les participants appartenant à ce groupe ont déclaré qu'ils aimaient les programmes d'ESIT qui leur permettaient de prendre des congés et de revenir lorsqu'ils étaient en meilleure santé.

Les résultats des entretiens montrent que certains participants considéraient leur ESIT comme une source permanente d'emploi et de soutien, tandis que d'autres la considéraient comme un endroit où se rassembler, renforcer leur confiance et se préparer à retourner dans le marché du travail concurrentiel. En comparaison avec les emplois dans la collectivité, certains participants considéraient le programme sur les ESIT comme une expérience unique et positive. Ils invoquaient plusieurs raisons de continuer à s'y engager, notamment : les avantages des réseaux de soutien composés du personnel de direction et des collègues, la flexibilité des heures et des mesures du rendement, ainsi que d'autres formes de soutien (par exemple, les aides pour combler leurs besoins de base, les avances de fonds et les services d'aiguillage pour l'obtention de soins de santé). Un autre avantage est la possibilité d'une réembauche après une période de maladie ou l'échec d'un emploi dans la collectivité. Les répondants qui ont pris part aux entretiens ont fait état d'une culture organisationnelle positive au sein de leur ESIT : les gens y sont traités plus équitablement qu'ailleurs et ils sont valorisés pour leurs contributions plutôt que d'être jugés sur la base de leurs points faibles. Dans l'environnement sans stigmatisation des ESIT, où l’on favorise une culture d'ouverture et d'acceptation, les participants sont moins nerveux à l'idée de divulguer leurs maladies mentales ou leurs handicaps et d'en discuter. Les répondants occupant un emploi à long terme au sein d'une ESIT ont décrit l'environnement stable et accueillant de leur ESIT dans le cadre des entretiens.

Mario est un jeune homme qui a reçu un diagnostic de schizophrénie et qui consomme des substances. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Mario a eu du mal à se maintenir en emploi. Il a occupé un certain nombre de postes non qualifiés dans le commerce de détail et la restauration rapide. Il a été orienté vers une ESIT où il a travaillé pendant trois ans, jusqu'à la pandémie de COVID-19. Il a décrit son ESIT comme : « un lieu de travail sûr pour les gens qui ont ce genre de problèmes. En réalité, personne n'est là pour juger les autres. Les gens se soutiennent tous les uns les autres. Donc, en comparaison, ils n'ont pas vraiment de préjugés. C'est un environnement de travail vraiment sain. » [traduction] Mario a affirmé être prêt à réintégrer son ESIT si on lui proposait des heures.

Julie, qui vit avec des troubles bipolaires, a travaillé dans une ESIT pendant huit ans. Invitée à décrire son expérience au sein de l'ESIT, elle a déclaré : « Je pense que le meilleur côté, c'était simplement, au départ, d'avoir un travail. Vous savez… Être une employée, être attendue quelque part et avoir des heures de travail à effectuer. Et, bien sûr, recevoir un chèque de paie. » [traduction]

Les chercheurs ont déterminé que l'un des avantages d'un emploi durable au sein d'une ESIT est l'obtention d'un revenu mensuel plus élevé que celui constaté chez les personnes qui étaient sans emploi à la fin de l'étude. Au départ, les participants au programme sur les ESIT avaient un revenu légèrement supérieur au seuil de la pauvreté en Ontario en 2017 (17 758 $). Ils gagnaient en moyenne 855 $ par mois grâce à leur emploi en ESIT. Toutes sources confondues, leur revenu total s'établissait à 1 673 $ par mois. Au moment du troisième suivi, les participants gagnaient en moyenne 997 $/mois grâce à leur emploi en ESIT. Toutes sources confondues, leur revenu total s'établissait à 1 774 $ par mois (21 288 $ par année). Les répondants occupant un emploi dans la collectivité ont déclaré obtenir des revenus de 2 210 $ par mois (26 250 $ par année). Les deux groupes se situaient sous le seuil de la pauvreté en Ontario en 2021 (26 426 $). Les participants sans emploi avaient un revenu moyen beaucoup plus faible (1 332,46 $), ce qui montre que les autres sources de revenus ne permettaient pas de compenser la perte d'emploi.

5.2 - Stabilité dans les domaines du bien-être et de la santé malgré des changements minimes chez les participants au programme sur les ESIT

Selon les chercheurs, un autre avantage important d'un emploi à long terme au sein d'une ESIT est la stabilité de l'accès à plusieurs mesures liées au bien-être.

Par exemple, au moment du troisième suivi, les valeurs moyennes associées au fonctionnement physique et au bien-être émotionnel des participants en ESIT étaient restées stables et étaient considérablement plus élevées que celles liées aux participants qui étaient sans emploi ou qui occupaient un emploi dans la collectivité.

Deuxièmement, les participants qui avaient conservé un emploi en ESIT à « temps 1 » (T1) sont ceux qui déclaraient le plus haut degré moyen de satisfaction à l'égard de la vie (4,87) Note de bas de page 4 au début de l'étude. Ces employés en ESIT continuaient d'avoir la plus grande satisfaction dans la vie à la fin de l'étude, bien que la différence entre les cohortes des employés ESIT (4,75), des personnes sans emploi (4,25) et des personnes occupant un emploi dans la collectivité (3,95) était moins significative au cours du T3 qu'au cours du T1.

Troisièmement, en utilisant l'échelle ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test)Note de bas de page 5 pour mesurer le risque de consommation de substances, les chercheurs ont constaté que les employés en ESIT avaient les scores les plus bas pour toutes les mesures (sauf le tabagisme) au départ et au troisième suivi. Ceux qui étaient sans emploi à la fin de l'étude étaient aussi ceux qui avaient le risque de consommation de substances le plus élevé au début de l'étude. Les participants qui occupaient un emploi dans la collectivité ont eu tendance à augmenter leur cote de risque tout au long de l'étude pour toutes les substances sauf le tabac. À la fin de l'étude, ils avaient ainsi atteint les cotes de risque les plus élevées pour toutes les substances sauf le tabac. Cependant, dans la majorité des cas, les moyennes observées au sein des différents groupes se situaient dans la fourchette de risque faible, à l'exception de la moyenne observée chez les participants occupant un emploi dans la collectivité au moment du troisième suivi : ces derniers avaient, en moyenne, des cotes de risque modéréesNote de bas de page 6 pour le cannabis (7,18), la cocaïne (5,09) et les sédatifs (4,09).

5.3 - Incidences de la récupération des aides gouvernementales sur le comportement des participants

De nombreux participants dépendaient des aides gouvernementales pour une part importante de leur revenu. La moitié des participants utilisaient le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH), près d'un vingtième recouraient au programme Ontario au travail et près d'un dixième recevaient la prestation d'invalidité du Régime de pensions du Canada (PPIRPC).

Au cours des entretiens, tant les travailleurs que les superviseurs ont souligné que les exigences et les restrictions du POSPH interféraient avec l'emploi en ESIT. Les répondants de ces deux groupes ont expliqué que la récupération, par le POSPH, de 50 % des gains au-delà de 200 $ par mois,Note de bas de page 7 a influencé les choix des travailleurs en ce qui concerne le nombre d'heures travaillées. Cette situation a placé certains d'entre eux dans des situations financières précaires. Si certains ont choisi de travailler le plus possible (en raison des avantages liés à la santé mentale, à l'acquisition d'expérience, etc.), d'autres se sont assurés de ne pas dépasser le plafond de 200 $ ou ont choisi de contribuer à leur ESIT sur une base bénévole. Ce genre de planification est devenu un élément important pour l'établissement des horaires de travail. Cette situation entraînait du stress chez les travailleurs, car le revenu supplémentaire gagné un mois donné était déduit du paiement du POSPH du mois suivant, alors que la période couverte par ce paiement n'était pas toujours prévisible. De même, les variations de revenus ont eu des effets imprévisibles sur le loyer des personnes vivant dans des logements subventionnés.

Certains répondants ont également souligné que le POSPH est basé sur l'hypothèse que les handicaps sont chroniques et permanents. En cela, le programme échoue à tenir compte du caractère épisodique de certains handicaps, comme ceux qui sont associés aux problèmes de santé mentale. De nombreux travailleurs ont évité d'augmenter leurs heures de travail, de peur de déclencher des alarmes, de voir leur dossier soumis à un examen et d'être jugés inadmissibles au POSPH. Les participants craignaient notamment de perdre la stabilité à long terme des prestations s'ils retournaient à des situations aussi précaires.

5.4 - Autres considérations et recommandations

Les chercheurs ont fait état d'une possible limite. Ainsi, il se pourrait que les données sur les résultats soient biaisées en faveur de ceux qui sont demeurés à l'emploi de leur ESIT, puisqu'il est plus facile de suivre cette cohorte, avec l'aide de l'entreprise. Cela met en évidence un problème lié à la façon dont les résultats du programme sur les ESIT sont mesurés : étant donné que ceux qui partent peuvent être difficiles à retracer, on obtient un groupe non documenté de participants vulnérables qui ont quitté leur ESIT et continuent à faire face à des obstacles persistants.

À trois exceptions près, l'administrateur qui a procédé à l'entretien de clôture n'était pas le même qu'au départ. Cette situation est attribuable à des changements intervenus au sein de la direction, sauf dans un cas isolé. Cela met en évidence les transitions organisationnelles qui peuvent se produire au sein des ESIT et la résilience des partenaires face aux changements organisationnels.

Il serait possible de bonifier les avantages des interventions des ESIT en révisant les programmes de soutien aux personnes handicapées de manière à tenir compte des problèmes de santé épisodiques, ainsi qu'en fournissant davantage de soutien financier aux ESIT afin qu'elles puissent étendre leurs activités et offrir aux employés des salaires plus élevés, de plus nombreuses possibilités d'avancement et des mesures de soutien plus intensives.

Des ESIT ont indiqué qu'une solution au défi que représente l'embauche de travailleurs aux capacités de travail limitées consiste à leur proposer un nombre limité d'heures et de quarts de travail, afin de s'assurer de la présence de travailleurs productifs et du maintien de la qualité des produits ou des services.

6. Projet de recherche sur l'efficacité des entreprises sociales d'insertion par le travail (CRISES)Note de bas de page 8

Cette étude, qui a été menée par le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), a permis d'évaluer les impacts socioéconomiques longitudinaux des programmes québécois d'ESIT au sein du Collectif des entreprises d'insertion du Québec (CEIQ). Elle avait pour objectif de mesurer la situation financière, le bien-être et les capacités sociales et professionnelles des personnes qui avaient terminé leur participation à un programme de six mois du CEIQ. De plus, l'étude visait à évaluer les interventions et les modèles uniques utilisés par les ESIT du Québec.

Les détails concernant les partenaires du programme sur les ESIT, la méthodologie et la stratégie d'échantillonnage sont présentés dans l'annexe de cette synthèse.

Les chercheurs ont constaté que l'échantillon de participants comportait des proportions plus élevées de jeunes, d'immigrants et de personnes ayant commencé, mais pas terminé des études secondaires, par rapport à l'ensemble de la population du QuébecNote de bas de page 9. Avant le début de l'étude, 41 % des participants avaient commencé des études secondaires, mais ne les avaient pas terminées, contre seulement 17 % pour l'ensemble de la population québécoise. Aussi, les participants étaient généralement jeunes : 3 % des sujets avaient moins de 18 ans et 73 % avaient entre 18 et 35 ans avant le commencement de l'étude. Près d'un tiers des participants (n=30) avaient immigré au Canada entre 1990 et 2019. Les chercheurs ont constaté que la population des participants au programme d'ESIT était généralement diversifiée. Ils ont néanmoins indiqué que le modèle pourrait être plus inclusif, si on intégrait davantage de participants âgés de 16 à 18 ans et si on acceptait les décrocheurs de moins de 16 ans.

Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils avaient choisi de participer au programme, près de la moitié des répondants ont cité l'aide proposée pour trouver un emploi ou retourner en emploi, près d'un tiers des répondants ont mentionné la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences et un cinquième des répondants ont indiqué qu'ils souhaitaient gagner plus d'argent.

Pour être admissibles au programme sur les ESIT, les participants devaient être sans emploi. Au T1, seulement trois dixièmes des participants étaient sans emploi. Ce chiffre est descendu à environ deux dixièmes au T6Note de bas de page 10. Au T1, un peu plus de la moitié des participants avaient trouvé un emploi et, au T6, la plupart des participants étaient en emploi (65 %) ou partageaient leur temps entre l'emploi et les études (5 %). Au T6, un cinquième des participants en emploi travaillaient à temps partiel et quatre cinquièmes travaillaient à temps plein. Tout au long de la période étudiée, plus de la moitié des participants travaillaient dans un secteur différent de celui lié à leur programme sur les ESIT. En moyenne, la plupart des participants en emploi gagnaient plus que le salaire minimum. Un tiers des répondants gagnaient plus de 20 $ par heure et près de la moitié des répondants gagnaient entre 15 $ et 20 $ par heureNote de bas de page 11. Entre le T3 et le T6, plus de la moitié des participants ont déclaré que le climat de travail au sein de leur ESIT était « bon », et près de trois dixièmes des participants l'ont qualifié de « très bon ».

Les participants ont été interrogés sur leur niveau de satisfaction à l'égard du parcours d'insertion, un an et demi (T3) après avoir terminé le programme de formation. En moyenne, du T3 au T6, la majorité des participants étaient « satisfaits » (39 %) ou « très satisfaits » (27 %) de leur intégration. Néanmoins, un dixième des participants se disaient « insatisfaits » (8 %) ou « très insatisfaits » (2 %).

6.1 - Améliorations générales liées à la situation financière, au bien-être et aux aptitudes professionnelles et sociales

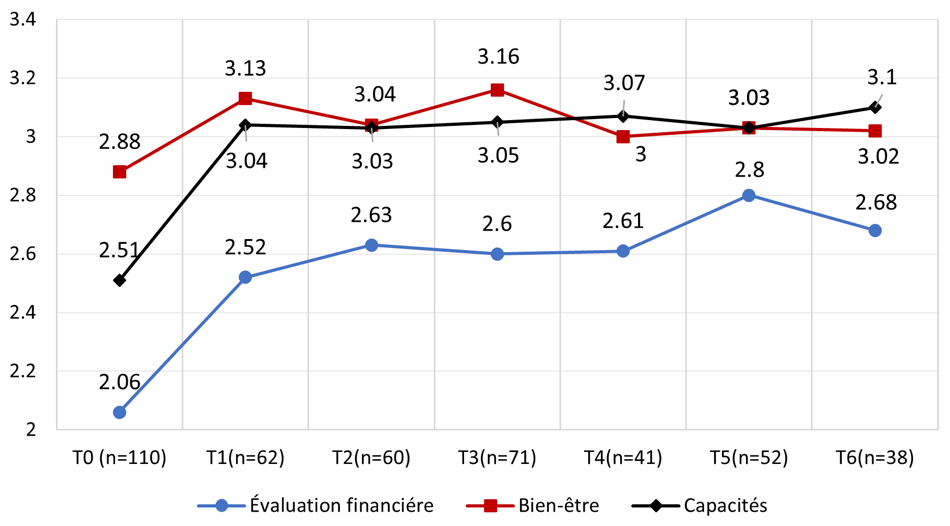

Dans le cadre de cette étude, on a mesuré les données relatives à trois dimensions de la qualité de vie sur une échelle de 0 (minimum) à 4 (maximum)Note de bas de page 12. On a constaté des améliorations notables au chapitre de la situation financière des participants et de leurs compétences professionnelles ou sociales, après qu'ils ont terminé le programme sur les ESIT. Dans une moindre mesure, on a également constaté dans un premier temps des améliorations au chapitre du niveau de bien-être. Cependant, ce niveau a baissé au cours du T4, et cette baisse a persisté.

Version textuelle - Figure 1

| Temps | Situation financière | Bien-être | Habiletés professionnelles et sociales |

|---|---|---|---|

| T0 (n=110) | 2.06 | 2.88 | 2.51 |

| T1 (n=62) | 2.52 | 3.13 | 3.04 |

| T2 (n=60) | 2.63 | 3.04 | 3.03 |

| T3 (n=71) | 2.6 | 3.16 | 3.05 |

| T4 (n=41) | 2.61 | 3 | 3.07 |

| T5 (n=52) | 2.8 | 3.03 | 3.03 |

| T6 (n=38) | 2.68 | 3.02 | 3.1 |

Cette situation est confirmée par la constatation qu'au T6, la majorité des participants ont déclaré que leurs situations financière et personnelle s'étaient « un peu » ou « fortement » améliorées. Cependant, près d'un cinquième des participants ont déclaré que leur situation financière s'était « un peu » ou « fortement » dégradée.

En outre, la plupart des répondants ont déclaré que leurs compétences professionnelles s'étaient « fortement améliorées » ou « un peu améliorées » au cours du programme. Puisque ces résultats positifs ont persisté, l'équipe de recherche a noté la perception de maintien des compétences professionnelles. Au T3, près de la moitié des participants ont déclaré utiliser les savoirs professionnels acquis en ESIT. Cette proportion a baissé à un peu moins d'un tiers au T6. Entre un cinquième (T3) et un tiers (T6) des participants ont déclaré utiliser les savoir-être (compétences personnelles) acquis en ESIT.

Au cours de l'étude, en moyenne, près des trois quarts des répondants ont indiqué que leurs relations personnelles étaient restées « à peu près les mêmes ». Cependant, une petite partie (moins d'un dixième) des répondants ont indiqué que leurs relations personnelles s'étaient « un peu dégradées » ou « fortement dégradées ».

L'étude montre également une légère amélioration de l'autonomie en matière de logement. On a ainsi constaté une hausse de 7 % de la proportion de « personnes occupant en solo un logement ou en situation de co-location », ainsi qu'une hausse de 6 % de la proportion de « personnes louant seules un logement ». Trois répondants ont indiqué qu'ils étaient devenus propriétaires grâce au programme sur les ESIT.

Sur la base des résultats, les chercheurs ont observé une amélioration globale de la situation financière, des capacités sociales et professionnelles et du bien-être général des participants. Pour l'équipe de recherche, cela signifie que le programme sur les ESIT a été positif et bénéfique pour la plupart des participants. Cependant, les chercheurs indiquent que les situations vécues par les participants varient et que certains ont été aux prises avec des situations difficiles après avoir terminé le programme.

6.2 - Les voies de l'intégration socioéconomique

L'observation d'un éventail d'expériences variées (positives, mitigées ou négatives) révèle la présence de profils distincts parmi les participants. Cela a mené l'équipe de recherche à effectuer une analyse des « profils latents » à l'aide du logiciel Mplus. Les chercheurs ont ainsi réparti les participants selon leur appartenance à des profilsNote de bas de page 13. L'analyse a montré que le modèle à trois profils était le plus approprié. Le tableau ci-dessous décrit chaque profil.

| Numéro de profil | Définition | Caractéristiques |

|---|---|---|

| Profil 1 (intégration non consolidée) | Les personnes appartenant au profil 1 auraient pu s'intégrer au marché du travail; cependant, l'accès limité aux composantes du programme sur les ESIT nécessite le déploiement d'efforts individuels supplémentaires et une plus longue attente pour parvenir à une situation stable dans le marché du travail. Pour les personnes appartenant au profil 1, le programme d'insertion par le travail a été globalement positif, mais pas forcément suffisant. |

Scores de qualité de vie (QDV)Note de bas de page 14 inférieurs à la moyenne de l'étude. Au T4, près de la moitié des personnes appartenant au profil 1 avaient un emploi (à temps partiel, pour la majorité d'entre eux). Au T3, près de la moitié (46 %) des personnes appartenant à ce profil étaient aux études. Ces personnes font plus fréquemment état de certaines formes de vulnérabilité que les personnes appartenant au profil 2, comme le fait d'être célibataire, d'avoir une moins bonne santé physique et mentale perçue, ou d'avoir été sans emploi pendant une période excédant plusieurs semaines avant de commencer leur participation au programme sur les ESIT. |

| Profil 2 (intégration consolidée) | Les réalisations atteintes pendant leur participation au programme ont permis aux personnes du profil 2 de profiter des composantes du programme d'insertion par le travail qui favorisent l'entrée sur le marché du travail, ce qui leur a permis de parvenir à une intégration complète dans le marché du travail. | Scores de QDV supérieurs à la moyenne pour trois indicateurs mesurés (situation financière, bien-être et compétences professionnelles et sociales). Au T4, 65 % des personnes appartenant au profil 2 étaient en emploi (tous à temps plein). Les personnes du profil 2 avaient préalablement confiance en elles en ce qui concerne la qualité de leurs compétences professionnelles. Les personnes du profil 2 étaient plus susceptibles d'être nées à l'extérieur du Canada et d'avoir une bonne santé physique et mentale. Elles étaient également moins susceptibles d'avoir été sans emploi plusieurs semaines avant de commencer le programme sur les ESIT. |

| Profil 3 | Les participants qui ont abandonné le processus d'intégration avant la fin du programme pour diverses raisons. | S.O. |

Sur la base des caractéristiques des profils, l'équipe de recherche a conclu que l'état de santé et l'éloignement du marché du travail peuvent jouer un rôle dans la réussite de l'intégration.

Les chercheurs proposent de tenir compte des caractéristiques du profil pour offrir différents parcours d'insertion en fonction des besoins individuels (par exemple, combler les lacunes en matière de compétences sociales, culturelles, techniques et professionnelles). L'individualisation des parcours de formation et de la durée des programmes pourrait faire en sorte que certaines personnes demeurent plus longtemps au sein du programme (tout en profitant d'une transition vers d'autres soutiens communautaires) et que d'autres s'intègrent plus rapidement (pendant que l'on crée un filet de sécurité pour suivre la réussite de l'intégration). L'existence de ces profils indique aux chercheurs que toutes les personnes ne possèdent pas les caractéristiques requises pour s'intégrer avec succès dans le marché du travail en s'appuyant seulement sur les soutiens offerts par les ESIT. Étant donné que certaines parties de la population cible ont besoin d'un soutien supplémentaire que les ESIT n'offrent pas toujours, il est important que les ESIT s'adaptent pour proposer une variété de formations en matière d'employabilité et de développement des compétences afin de soutenir adéquatement les personnes en formation qui rencontrent plus de difficultés dans leur intégration professionnelle.

Le processus de consolidation peut s'étaler dans le temps; ainsi, une partie considérable des personnes appartenant au profil 1 sont passées au profil consolidé à un temps subséquent. Bien que ce processus soit généralement révélateur des effets positifs des interventions des ESIT, un cinquième des personnes appartenant au profil 2 (intégration consolidée) continuaient de présenter des formes de vulnérabilité au cours du T6. Les chercheurs ont conclu que les personnes appartenant à ce groupe pourraient avoir besoin de soutien supplémentaire pour achever la consolidation de leur parcours d'insertion.

6.3 - Autres considérations et recommandations

Les recommandations des chercheurs tendent à se classer en deux catégories : des changements progressifs aux modèles existants et des innovations radicales reposant sur l'exploration de nouvelles approches.

Dans le cadre de l'évaluation de l'évolution de la situation socioéconomique au Québec (annexe 3 du rapport du CRISES) et de la façon dont les ESIT se sont adaptées aux changements du marché du travail (annexe 2 du même rapport), les chercheurs ont souligné que l'économie québécoise a récemment connu une croissance relativement forte et qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec. Malgré la demande de main-d'œuvre, l'équipe a constaté que les exigences des employeurs (en ce qui concerne par exemple les compétences sociales ou professionnelles) sont de plus en plus élevées pour tous les types d'emplois. Les chercheurs suggèrent que les ESIT adaptent les programmes qu'elles offrent pour tenir compte des nouveaux besoins des employeurs.

L'équipe de recherche constate que la polarisation des emplois s'accélère, parallèlement à une augmentation de la demande pour les emplois fortement qualifiés. Cependant, après avoir quitté le programme sur les ESIT, les participants ont tendance à se retrouver dans des emplois généralement peu ou pas qualifiés sur le plan des compétences sociales et professionnelles exigées. Les chercheurs estiment qu'on devrait adapter les parcours en ESIT de manière à y transmettre les compétences sociales et professionnelles demandées. Cela ne suffirait pas à doter les participants des solides compétences exigées pour les emplois fortement qualifiés. Cependant, cela permettrait à ceux qui ont réussi leur intégration d'effectuer un retour aux études ou de suivre un programme de formation qualifiant afin d'atteindre ces hauts niveaux de compétence.

Les chercheurs ont discuté le besoin pour des projets de recherche et développement (R et D)Note de bas de page 15 sur une base régulière à l'avenir pour soutenir les processus non linéaires d'innovation des ESIT. Ils ont souligné le rôle que les gouvernements fédéral et provincial peuvent jouer pour soutenir ces activités de recherche.

L'équipe de recherche a formulé des suggestions concernant les trois étapes des interventions des ESIT. En commençant par le recrutement, l'équipe suggère aux ESIT d'adapter leurs outils de recrutement pour tenir compte des trois profils latents qui ont été établis dans le cadre de l'étude, de manière à parvenir à un recrutement ciblé. L'équipe note que le profil des personnes recrutées par les ESIT a changé au Québec en raison d'une augmentation du nombre de personnes dites « sans chèque » parmi les personnes recrutées. Ces dernières sont en situation d'exclusion face aux programmes sociaux (aucun revenu d'emploi et aucun revenu provenant des programmes d'assurance-emploi ou d'aide à l'emploi). Selon les chercheurs, cette situation montre qu'il est important de revoir les approches et les stratégies de recrutement. Ils proposent l'adoption d'une approche plus ciblée, qui reposerait sur l'aiguillage à travers des réseaux locaux formés par les ESIT, les établissements d'enseignement, les organismes communautaires et les sociétés privées. Des ententes conclues avec ces organisations inciteraient ces dernières à aiguiller des personnes vers les ESIT. Les chercheurs croient que ces réseaux pourraient aussi paver la voie à la mise en place d'un dispositif de mutualisation du recrutement.

Les réseaux des ESIT pourraient également favoriser la création d'outils communs aux organisations, ainsi que la mutualisation des meilleures pratiques, outils et stratégies de recrutement.

En ce qui concerne la formation, l'équipe propose que tenir compte des caractéristiques des personnes de chacun des trois profils faciliterait une intégration réussie. Tout d'abord, ils proposent de personnaliser les parcours d'insertion, dans une approche qui permettrait de moduler les plans personnalisés en fonction des compétences sociales, culturelles, techniques ou professionnelles à acquérir. En second lieu, ils proposent qu'on offre des parcours adaptés à durée variable. Par exemple, ces parcours pourraient être moins intensifs au début. On pourrait aussi instaurer une période de probation, afin d'évaluer si les soutiens offerts répondent aux besoins des participants. Les programmes pourraient aussi donner la possibilité de participer à de courts stages ou de poursuivre simultanément une formation ou des études.

Enfin, l'équipe recommande que le processus de suivi inclue les participants qui ont terminé de façon prématurée leur parcours d'insertion. Le premier type de suivi concernerait les participants qui ont quitté le programme parce qu'il s'avère trop difficile pour elles; le suivi pourrait viser à réintégrer les personnes de ce groupe lorsqu'elles sont prêtes. Pour les personnes qui trouvaient le programme pas enrichissant, des options de rechange pourraient être proposées.