Combattons ensemble la pauvreté

La vie dans la pauvreté au Canada et l’aide offerte par le gouvernement fédéral

Sur cette page

- Nous remercions nos partenaires

- Résumé du projet

- Chapitre 1 : Introduction

- Chapitre 2 : Démarche de recherché

- Chapitre 3 : Aperçu des communautés

- Chapitre 4 : Nécessité des programmes de réduction de la pauvreté

- 4.1 Quelle est l’ampleur du problème de la pauvreté?

- 4.2 Pourquoi les gens peinent-ils à se sortir de la pauvreté?

- 4.3 Quelles sont les personnes les plus vulnérables?

- 4.4 Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les personnes vivant dans la pauvreté?

- 4.5 Comment les gens ont-ils tenté de surmonter ces obstacles?

- Chapitre 5 : Incidence des programmes fédéraux de réduction de la pauvreté

- 5.1 Les personnes auxquelles s’adressent les programmes les connaissent-elles et en bénéficient-elles?

- 5.2 Les personnes auxquelles s’adressent les programmes les trouvent-elles utiles?

- 5.3 Les gens sont-ils d’avis que les programmes fédéraux de réduction de la pauvreté entraînent un changement positif?

- Chapitre 6 : Approches et pratiques prometteuses

- Chapitre 7 : Possibilités d’amélioration

- Chapitre 8 : Conclusions

- Annexe 1 : Méthode de recherche

Formats substituts

Les formats en gros caractères, braille, MP3 (audio), texte électronique, et DAISY sont disponibles sur demande en commandant en ligne ou en composant le 1 800 O-Canada (1-800-622-6232). Si vous utilisez un téléscripteur (ATS), composez le 1-800-926-9105.

Nous remercions nos partenaires

Nous aimerions remercier les différents partenaires qui ont contribué à ce projet :

Saint John – Living SJ, ONE Change, YMCA, Association for Community Living, Armée du Salut et Human Development Council.

Regent Park – Yonge Street Mission, Christian Resource Centre (CRC), Central Neighbourhood House, Toronto Council Fire Native Cultural Centre, Dixon Hall, Regent Park Community Health Centre, Fred Victor, Centre for Social Innovation, Artscape et Université Ryerson.

Winnipeg – United Way Winnipeg, Ma Mawi Wi Chi Itata Centre, Centre for Aboriginal Human Resource Development, Resource Assistance for Youth, Manitoba League of Persons with Disabilities, Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba Inc., Age & Opportunity, SEED Winnipeg Inc., Armée du Salut – Winnipeg Booth Centre, Armée du Salut – Heritage Park Temple et Université du Manitoba.

Tisdale – Partners to End Poverty, Northeast Newcomer Services, Newsask Community Futures, Armée du Salut North East Circuit, KidsFirst, North East Outreach and Support Services, Tisdale Housing Authority et Université de la Saskatchewan.

Trois-Rivières – COMSEP, Les Artisans de la Paix, Point de Rue, Moisson-Mauricie/Centre-du-Québec, Centre d’amitié autochtone La Tuque - Point de services pour les Autochtones à Trois-Rivières et l’Université du Québec.

Yellowknife – YWCA Transitional Housing Facility, NWT Disabilities Council - Safe Harbour Day Centre, The Tree of Peace Friendship Centre, Yellowknife Seniors’ Society, Centre for Northern Families, SideDoor Resource Centre 4 YOUth, Armée du Salut et Aurora College.

Comité consultatif national – Sherri Torjman, Caledon Institute of Social Policy; Sheila Regehr, Réseau canadien pour le revenu garanti; Robert Brym, Université de Toronto et Robert Andersen, Université Western.

EKOS Research Associates Inc. a mené les enquêtes communautaires.

KIMBO Design a pris en charge le volet de conception graphique du présent rapport.

Le projet Combattons ensemble la pauvreté est financé par le gouvernement du Canada.

Les opinions et les interprétations présentées dans le présent rapport sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.

Résumé du projet

En quoi consiste le projet Combattons ensemble la pauvreté?

Ce projet offre une occasion unique d’entendre directement des témoignages de Canadiens sur ce que représente le fait de vivre dans la pauvreté au Canada. C’est l’un des nombreux moyens employés par le gouvernement du Canada pour sensibiliser le public aux difficultés rencontrées par les personnes vivant dans la pauvreté, à la façon dont les programmes fédéraux les aident, et où sont les plus grands besoins en matière de soutien.

Le gouvernement a lancé les échanges avec la publication du document de discussion Vers une stratégie de réduction de la pauvreté. Le 2 septembre 2016, l’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, a procédé au lancement officiel du projet Combattons ensemble la pauvreté. Ference & Company Consulting Ltd. a dirigé le processus de mobilisation.

Quels sont les principaux messages transmis par les Canadiens?

- La pauvreté existe au Canada et elle est en grande partie dissimulée. Presque cinq millions de Canadiens – ou un sur sept – vivent dans la pauvreté selon la mesure de faible revenu après impôt. La pauvreté est souvent cachée et l’ampleur du problème peut varier en fonction du coût de la vie et de la concentration de pauvreté dans un quartier donné.

- De nombreux Canadiens ne peuvent subvenir à leurs besoins fondamentaux et se heurtent à d’importants obstacles à l’emploi, ce qui est éprouvant mentalement et psychologiquement. Les personnes vivant dans la pauvreté se heurtent à des obstacles à l’emploi tels que des difficultés personnelles, des problèmes de santé, des incapacités, des problèmes de santé mentale et de dépendance, la rareté des bons emplois, un manque d’instruction et de formation, la discrimination, un casier judiciaire et des obstacles structurels et historiques comme ceux que rencontrent les Autochtones. Les personnes vivant dans la pauvreté ne peuvent subvenir à leurs besoins fondamentaux tels qu’une alimentation saine, un logement adéquat, l’achat de médicaments, les soins dentaires et le transport. Par conséquent, elles se sentent anxieuses, frustrées et abandonnées.

- La pauvreté touche certains groupes plus durement. Au sein des six communautés, nous avons appris que les parents seuls, les gens aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de dépendance, les personnes âgées et les Autochtones sont les plus vulnérables. Les jeunes, les nouveaux arrivants, les membres des minorités visibles, les personnes seules âgées de 45 à 64 ans et les travailleurs à faible revenu sont également à risque.

- Les Canadiens vivant dans la pauvreté sont résilients, mais ils ont besoin d’un soutien additionnel pour apporter des changements importants dans leurs vies. Les personnes ayant vécu ou vivant toujours dans la pauvreté ont affirmé avoir tenté de surmonter leurs problèmes en occupant plusieurs emplois, en retournant sur les bancs d’école, en cherchant de l’aide auprès d’organismes communautaires, en gardant une attitude positive, en travaillant sur elles-mêmes, en établissant des budgets et en demandant l’aide d’amis et de membres de la famille. Pour bon nombre d’entre eux, ces efforts n’ont cependant pas été suffisants pour provoquer des changements importants.

- L’Allocation canadienne pour enfants et le Supplément de revenu garanti ont une incidence majeure. L’Allocation canadienne pour enfants aide de nombreux parents disposant d’un faible revenu à nourrir leurs enfants. Le Supplément de revenu garanti a beaucoup contribué à faire reculer la pauvreté chez les personnes âgées au Canada. La subsistance de nombreuses personnes dans cette catégorie dépend de ce programme.

- Le gouvernement fédéral offre d’autres programmes importants qui pourraient apporter de l’aide, mais très peu de gens en connaissent l’existence. Le Bon d’études canadien, destiné à aider les parents à épargner pour les études postsecondaires de leurs enfants, ne profite pas suffisamment aux parents dans le besoin. La Prestation fiscale pour le revenu de travail, qui fournit un revenu additionnel aux salariés canadiens à faible revenu, demeure peu connue. Il y a également un manque de connaissances au sujet des programmes offerts aux Autochtones, particulièrement aux personnes âgées.

- Beaucoup de gens n’ont pas accès au soutien dont ils ont besoin en raison de la nature et du mode de prestation de certains programmes. La plupart des demandeurs se voient refuser l’accès aux Prestations d’invalidité de Régime de pensions du Canada, car ils ne correspondent pas à la définition d’une personne souffrant d’une « incapacité grave et prolongée ». Un grand nombre de travailleurs à faible revenu ne peuvent profiter de la Prestation fiscale pour le revenu de travail parce que le seuil de faible revenu est trop bas. Une multitude de personnes à risque de sombrer dans le sans-abrisme ne peuvent profiter de la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance puisqu’elle s’adresse aux personnes souffrant chroniquement d’une telle situation.

- Les Canadiens ont unanimement affirmé qu’il faut accroître le soutien offert dans différents domaines, et que ce soutien doit provenir des différents paliers de gouvernement, afin d’aider les gens à se sortir de la pauvreté. Il est nécessaire d’offrir un meilleur soutien pour aider les Canadiens vivant dans la pauvreté à avoir accès à des emplois à temps plein et à un revenu suffisant, à des logements abordables, à des programmes communautaires, à des mesures adaptées à la culture et aux antécédents des Autochtones, ainsi qu’à des prestations de revenu suffisantes pour apporter de véritables changements dans leur vie.

Les gens ont-ils espoir que la situation s’améliorera?

Les sentiments lors des consultations variaient entre la frustration, le doute, la gratitude et l’espoir. Les gens se sentent frustrés, car la situation ne s’améliore pas, peu importe leur niveau d’effort pour se sortir de la pauvreté. La plupart des gens désirent s’autonomiser en retournant aux études, en obtenant un emploi plus payant ou leur offrant plus d’heures, et en subvenant aux besoins de leurs enfants; toutefois, bon nombre d’entre eux n’ont pas accès à ces possibilités. Ils veulent se faire respecter. Ils veulent avoir la chance de montrer ce qu’ils ont à offrir. À Winnipeg, une personne ayant un handicap a déclaré avoir passé d’innombrables heures à postuler des emplois et à envoyer des curriculum vitæ, sans succès. Une mère monoparentale à Tisdale a affirmé travailler les soirs et les fins de semaine à titre de serveuse, mais ne pas cumuler suffisamment d’heures pour être admissible aux soins subventionnés aux enfants. Un sans-abri à Yellowknife a parlé de la possibilité de mettre sur pied une banque d’emploi pour offrir ses services aux personnes qui en ont besoin.

Pour certains, la frustration s’est transformée en scepticisme, en colère et en tristesse. Des jeunes ayant à peine atteint l’âge adulte sont déjà blasés et méfiants à l’égard du système qui est supposé travailler en leur faveur. Certaines personnes sont furieuses en raison des mauvais traitements et de la discrimination que leur ont fait subir des fournisseurs de services et des employeurs potentiels pour des motifs de race, d’âge, de statut social, de lieu de résidence ou de handicap. Pour obtenir de l’aide, les gens doivent parfois répéter leur histoire à maintes reprises et prouver qu’ils méritent cette aide. Cette situation est intrusive en plus d’être démoralisante. D’autres sont attristés par leur impression que les choses ne feront que s’empirer. La mère d’un garçon handicapé s’est plainte d’être au bout du rouleau, car elle a récemment reçu un diagnostic de cancer et craint pour l’avenir de son fils après son décès. Une dame âgée de Saint John s’est dite angoissée à l’idée de demander à sa fille adulte de l’aider, alors que, à titre de mère, elle devrait assurer le rôle de soutien.

Malgré ces frustrations, il régnait chez les gens un profond sentiment de gratitude envers les organisations, les membres de la communauté et les programmes du gouvernement fédéral qui les ont aidés. Dans la foulée des discussions, les participants étaient véritablement reconnaissants du fait que quelqu’un les écoutait enfin, et ils avaient espoir que leurs messages feraient leur chemin jusqu’aux décideurs politiques concernés. De nombreux organismes communautaires se sont montrés optimistes et disposés à collaborer avec le gouvernement fédéral et avec d’autres partenaires pour tabler sur les réussites et faire la différence.

Chapitre 1 : Introduction

Contexte

En 2015, près de cinq millions de Canadiens, ou une personne sur sept, vivaient dans la pauvreté selon la mesure de faible revenu après impôtNote de bas de page 1. Le taux de pauvreté au Canada est l’un des plus élevés parmi les pays richesNote de bas de page 2.

Selon une récente étude, le Canada arrivait au troisième rang pour le taux de pauvreté parmi 17 pays comparables. Les inégalités de revenu et les écarts de richesse entre les familles s’accentuent. En 2008, l’alimentation, le logement et l’habillement représentaient environ la moitié de toutes les dépenses pour les ménages les plus pauvres, alors que ces mêmes dépenses correspondaient à moins du tiers des revenus totaux pour les ménages les plus richesNote de bas de page 3. À l’opposé, le Canada s’en tire plutôt bien pour ce qui est de certains indicateurs sociaux et économiques importants : l’espérance de vie, le niveau de scolarité et le revenu par habitant y sont élevésNote de bas de page 4. Le taux de chômage au Canada a également chuté de 8,7 % à 6,9 % entre juillet 2009 et juillet 2016Note de bas de page 5. Dans ce cas, pourquoi y a-t-il toujours autant de Canadiens qui vivent dans la pauvreté?

Objectif du projet

L’objectif du projet Combattons ensemble la pauvreté était de savoir ce que représente le fait de vivre dans la pauvreté au Canada. On a recueilli les commentaires de centaines de Canadiens vivant dans la pauvreté, de nombreuses organisations travaillant avec eux et de milliers d’autres citoyens concernés pour savoir quels sont les obstacles auxquels se heurtent les gens vivant dans la pauvreté, comment les programmes du gouvernement fédéral les aident et où se situent les plus grands besoins en matière de soutien. Les résultats de ce projet et d’autres activités de mobilisation contribueront à l’élaboration d’une stratégie canadienne de réduction de la pauvreté globale. Ference & Company Consulting Ltd. a dirigé le processus de mobilisation.

Le projet repose sur des études de cas menées dans six communautés des quatre coins du Canada : Saint John, Trois-Rivières, Regent Park (Toronto), Winnipeg, Yellowknife et Tisdale. Les renseignements ont été recueillis au moyen de sondages auprès du public, de groupes de discussion et d’entrevues individuelles avec des gens ayant expérimenté la pauvreté, ainsi que par l’entremise de consultations auprès d’organismes communautaires et autochtones voués à la réduction de la pauvreté. Des partenaires des communautés locales, des experts et des organisations gouvernementales municipales, provinciales et fédérales ont contribué à chaque étape du processus.

Structure du rapport

Le présent rapport est structuré de la façon suivante :

- Le chapitre 2 décrit la démarche de recherche;

- Le chapitre 3 présente un aperçu des six communautés ayant fait l’objet des études de cas;

- Le chapitre 4 aborde le besoin de programmes de réduction de la pauvreté au sein des communautés;

- Le chapitre 5 porte sur l’incidence des programmes fédéraux de réduction de la pauvreté;

- Le chapitre 6 décrit des approches et des pratiques prometteuses dans les communautés;

- Le chapitre 7 résume les principales suggestions faites par les participants pour améliorer les programmes du gouvernement fédéral et indique où se situent les plus grands besoins;

- Le chapitre 8 présente les principales conclusions découlant du projet.

Chapitre 2 : Démarche de recherche

Objet de l’étude

Des renseignements et des commentaires ont été recueillis concernant quatre éléments :

- 1) la nécessité des programmes de réduction de la pauvreté;

- 2) l’incidence des programmes fédéraux de réduction de la pauvreté;

- 3) l’interaction entre le gouvernement fédéral et les autres programmes;

- 4) les possibilités d’amélioration.

L’étude a porté sur six programmes fédéraux. Ces programmes ont été choisis en raison des différents groupes qu’ils ciblent et du fait qu’ils visent la réduction et la prévention de la pauvreté; de plus, certains d’entre eux ont récemment été améliorés :

- L’Allocation canadienne pour enfants, qui offre un montant mensuel à la plupart des parents. Les allocations pour les enfants ont été bonifiées grâce au lancement de l’Allocation canadienne pour enfants en juillet 2016. Elle fournit jusqu’à 6 400 $ par année pour chaque enfant de moins de 6 ans et 5 400 $ par année pour chaque enfant de 6 à 17 ans, selon le revenu.

- Le Bon d’études canadien, une subvention qui aide les familles à revenu faible ou modeste à épargner de façon anticipée pour les études postsecondaires de leurs enfants. De récents changements ont amélioré l’accès à cette subvention pour les familles à faible revenu.

- Le Supplément de revenu garanti, qui offre des montants mensuels aux personnes âgées à faible revenu. En juillet 2016, le Supplément de revenu garanti pour les personnes âgées seules à faible revenu a été augmenté de 947 $ par année.

- Les Prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, qui correspondent à des paiements mensuels pour les personnes ayant dûment contribué au Régime de pensions du Canada et qui ne sont pas en état d’occuper un emploi, quel qu’il soit, en raison d’une incapacité grave et prolongée.

- La Prestation fiscale pour le revenu de travail, un crédit d’impôt remboursable visant à alléger le fardeau fiscal des travailleurs canadiens à faible revenu admissibles.

- La Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance, un programme communautaire visant à prévenir et à contrer l’itinérance en offrant un soutien direct et du financement aux communautés et aux organisations qui combattent ce problème partout au Canada.

Sources d’information

Dans les six communautés visées par l’étude, des Canadiens ont fait part de leurs expériences et de leurs opinions par différents moyens :

- Sondages en ligne et par téléphone auprès de 4 944 membres du public dans les six communautés; environ le tiers de ces personnes touchent un faible revenu selon la mesure de faible revenu après impôt.

- Groupes de discussion et sondages en personne auprès de 867 personnes ayant vécu en situation de pauvreté, notamment des Autochtones, des personnes ayant un handicap, des nouveaux arrivants, des personnes âgées, des parents seuls, des personnes seules âgées entre 45 et 64 ans, des jeunes, des membres des minorités visibles et des personnes sans-abri ou vivant dans des logements de transition.

- Des consultations auprès de 130 organisations vouées à la réduction de la pauvreté, notamment les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux, municipaux et autochtones, des organisations communautaires et autochtones, des experts locaux et d’autres intervenants de la communauté.

Les partenaires ont participé à toutes les étapes du projet. Notamment, on a fait appel à l’aide de 43 organismes communautaires locaux pour la visite des communautés, on a retenu les services de 10 experts à l’échelle locale et nationale pour obtenir des conseils sur la démarche et les résultats, et on a recueilli les commentaires des organisations gouvernementales et communautaires et d’autres experts pour la préparation des visites. On a mis sur pied un comité consultatif national sur la réduction de la pauvreté, qui regroupe d’éminents spécialistes en matière de pauvreté et de politique sociale, dont Sherri Torjman du Caledon Institute of Social Policy, Sheila Regehr du Réseau canadien pour le revenu garanti, Robert Brym de l’Université de Toronto et Robert Andersen de l’Université Western.

Une description plus approfondie de la démarche de recherche figure à l’annexe 1.

Chapitre 3 : Aperçu des communautés

Le Canada est un pays diversifié constitué d’un grand nombre de communautés présentant des différences sur les plans historique, économique et ethnique. On a sélectionné les six communautés visées par l’étude afin de représenter la diversité des communautés du Canada et de comprendre les similitudes et les différences entre diverses situations de pauvreté dans différents contextes. Cette section propose un aperçu des six communautés visées par l’étude.

| Saint John | Regent Park (Toronto) | Winnipeg | Tisdale | Trois-Rivières | Yellowknife | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Population | 67 575 | 10 007 | 705 244 | 4 148 | 134 413 | 19 569 |

| Revenu médian des ménages après impôt | 43 125 $ | 30 794 $ | 50 537 $ | 41 717 $ | 41 161 $ | 104 701 $ |

| Personnes disposant d’un faible revenu après impôt | 1 sur 5 | 1 sur 2 | 1 sur 6 | 1 sur 7 | 1 sur 5 | 1 sur 10 |

Sources des données démographiques : Saint John, Winnipeg, Trois-Rivières et Yellowknife : recensement de 2016; Regent Park : recensement de 2011; Tisdale : gouvernement de la Saskatchewan, rapport de 2014 sur la population couverte par l’assurance-maladie. Source des données sur les revenus : Enquête auprès des ménages de 2011.

Saint John, Nouveau-Brunswick – Saint John est la deuxième ville en importance au Nouveau-Brunswick et la troisième dans les Maritimes. Elle est située sur la côte sud de la province. De 1989 à 2003, le nombre d’emplois dans le secteur manufacturier a diminué de 26 % à Saint John, ce qui représente la plus importante baisse du genre au CanadaNote de bas de page 6. Plus récemment, la ville a privilégié l’essor de nouveaux secteurs comme le tourisme, les technologies de l’information et des communications, l’énergie et les services. Le secteur des services représente aujourd’hui plus des trois quarts des emplois de la ville.

Regent Park (Toronto), Ontario – Regent Park est un quartier du centre-ville de Toronto construit à la fin des années 1940 comme projet de logement social. Les trois quarts des résidants de Regent Park appartiennent à une minorité visible, et près de la moitié d’entre eux parlent une langue autre qu’une langue officielle à la maisonNote de bas de page 7. Depuis 2003, la Ville de Toronto travaille à un projet de revitalisation du quartier. Ce projet vise à transformer Regent Park en quartier à revenus mixtes et à vocations multiples.

Winnipeg, Manitoba – Winnipeg est la capitale et la plus grande ville du Manitoba. Un résidant de Winnipeg sur 10 se dit Autochtone, soit davantage que dans toute autre grande ville du CanadaNote de bas de page 8. Une population d’immigrants assez importante y habite également. Winnipeg est un important carrefour économique et centre régional pour la province. Elle est dotée de l’une des économies les plus diversifiées du pays. Parmi les principaux secteurs d’activité figurent le commerce, le secteur manufacturier, l’éducation et la santé.

Tisdale, Saskatchewan – Tisdale est reconnue comme étant le « carrefour du Nord-Ouest » de la Saskatchewan en raison de son emplacement central. La ville compte environ 4 150 habitants et fournit des services à une agglomération d’environ 27 300 personnesNote de bas de page 9. Les industries les plus importantes sont l’agriculture et la fabrication de pointe pour le secteur agricole. La vente au détail, les commerces, les services gouvernementaux, l’éducation, les événements sportifs, les marchés et les concerts attirent des gens de tout le Nord-Ouest de la provinceNote de bas de page 10.

Trois-Rivières, Québec – Trois-Rivières est une ville de la région de la Mauricie, au Québec. Elle est située à l’endroit où la rivière Saint-Maurice se jette dans le fleuve Saint-Laurent, environ à mi-chemin entre Québec et Montréal. On y parle majoritairement français. De la fin des années 1920 jusqu’aux années 1960, Trois-Rivières était reconnue comme la capitale mondiale de l’industrie des pâtes et papiers. Cinq usines y ont déjà été exploitées simultanément. Cependant, au cours des années 1980 et 1990, la ville a connu un déclin industriel et il n’y reste que trois usines en exploitation aujourd’huiNote de bas de page 11.

Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest – Yellowknife est la capitale et la plus grande ville des Territoires du Nord-Ouest. Elle est située sur la rive nord du Grand lac des Esclaves à environ 400 kilomètres au sud du cercle polaire. Environ le quart des habitants de la ville se disent AutochtonesNote de bas de page 12. La ville est le carrefour territorial des activités gouvernementales, minières, industrielles et relatives au transport, aux communications, à l’éducation, au tourisme, à la santé et au commerce. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est le plus important employeur de la villeNote de bas de page 13.

Chapitre 4 : Nécessité des programmes de réduction de la pauvreté

4.1 Quelle est l’ampleur du problème de la pauvreté?

La pauvreté au Canada est un problème majeur qui est souvent invisible.

La majorité des communautés visées par l’étude présentent un taux de pauvreté supérieur à la moyenne nationale. Selon la mesure de faible revenu après impôt, les taux de pauvreté sont supérieurs à la moyenne nationale – une personne sur sept vivant dans la pauvreté – à Regent Park (une personne sur deux), à Saint John (une personne sur cinq), à Trois-Rivières (une personne sur cinq) et à Winnipeg (une personne sur six). Tisdale (une personne sur sept) présente un taux égal à la moyenne nationale, et Yellowknife (une personne sur dix) présente un taux plus faible, mais le coût de la vie y est plus élevéNote de bas de page 14.

Différents facteurs peuvent influencer l’ampleur et la visibilité du problème. On retrouve une forte concentration de pauvreté dans certains quartiers de Saint John. Par exemple, le taux de pauvreté infantile à Crescent Valley est de 77 % contre 31 % pour l’ensemble de Saint JohnNote de bas de page 15. Regent Park présente un taux de pauvreté élevé, car le quartier est en grande partie constitué de logements sociaux pour personnes à faible revenu. À Yellowknife, à Tisdale et à Winnipeg, le coût de la vie fait en sorte qu’il est plus difficile pour les personnes à faible revenu de subvenir à leurs besoins fondamentaux comme le logement et la nourriture. L’insécurité alimentaire modérée ou grave est presque deux fois et demie plus répandue à Yellowknife que dans l’ensemble du CanadaNote de bas de page 16. À Tisdale, la pauvreté est en grande partie cachée, car un grand nombre de sans-abri logent temporairement chez des amis ou de la famille.

Les gens ont formulé différentes opinions concernant l’ampleur du problème de pauvreté dans leur communauté, en fonction de son caractère apparent et de leurs expériences personnelles. Plus de la moitié des personnes interrogées à Saint John, à Regent Park et à Winnipeg sont d’avis que la pauvreté constitue un problème important ou très important au sein de leur communauté. Environ la moitié des personnes sondées à Yellowknife estiment que la pauvreté est un problème important ou très important dans leur communauté. Un peu moins de la moitié des répondants de Trois-Rivières et moins du tiers des personnes interrogées à Tisdale sont d’avis que la pauvreté est un problème important ou très important dans leur communauté. Les personnes à faible revenu (surtout celles qui ont un handicap, les personnes seules âgées entre 45 et 64 ans, les Autochtones, les parents et les sans-abri) avaient plus tendance que les autres à considérer la pauvreté comme un problème grave.

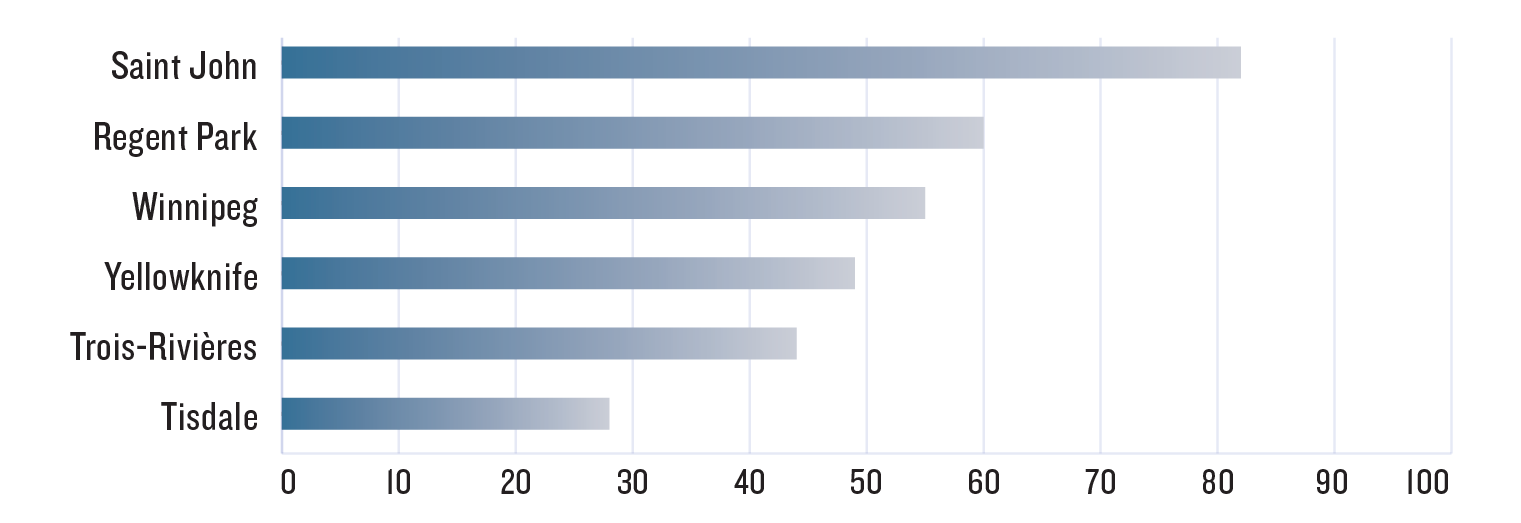

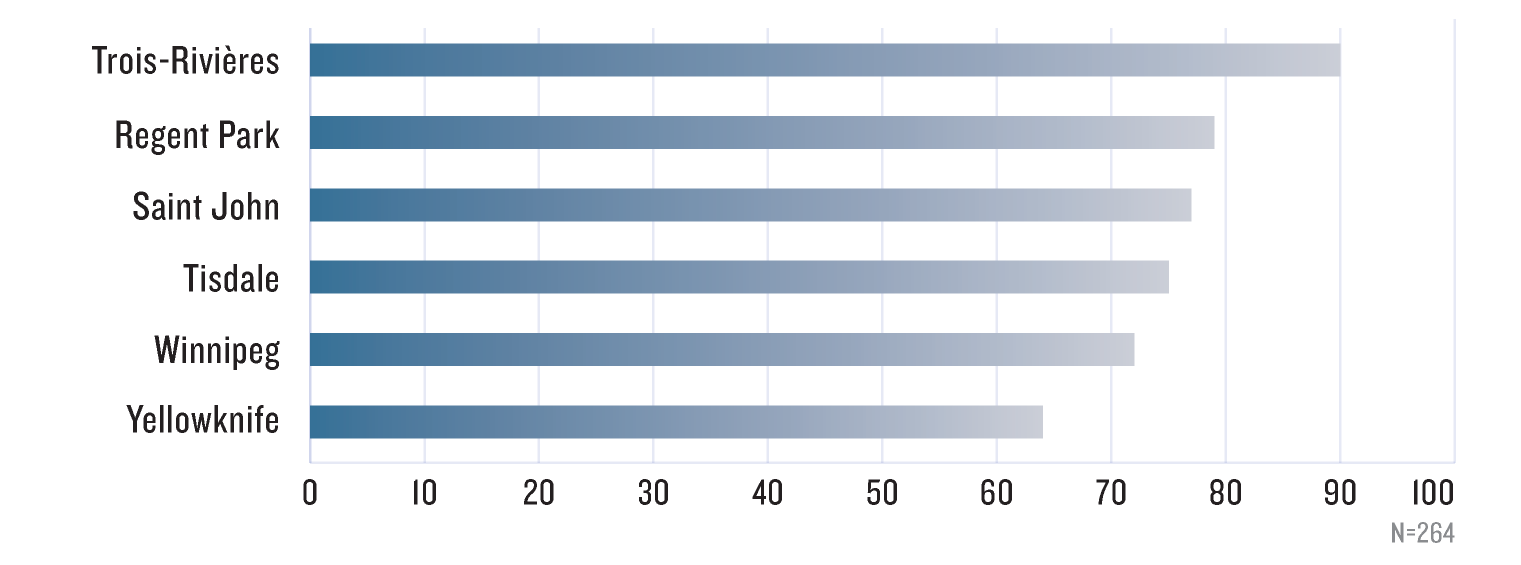

Pourcentage de personnes étant d’avis que la pauvreté constitue un problème important ou très important au sein de leur communauté

Description de l'image 1 :

Graphique 1 : Pourcentage de personnes étant d’avis que la pauvreté constitue un problème important ou très important au sein de leur communauté.

Saint John : 82 %

Regent Park : 60 %

Winnipeg : 55 %

Yellowknife : 49 %

Trois-Rivières : 44 %

Tisdale : 28 %

Les habitants de Saint John, de Winnipeg et de Yellowknife sont d’avis que la pauvreté gagne du terrain, alors que ceux de Regent Park et de Trois-Rivières ont tendance à croire que la situation n’a pas véritablement changé depuis cinq ans.

4.2 Pourquoi les gens peinent-ils à se sortir de la pauvreté?

Les Canadiens vivant dans la pauvreté se heurtent à divers obstacles d’ordre personnel, financier et historique, qui les empêchent d’accéder à des emplois convenables et aux services et programmes dont ils ont besoin; il leur est donc presque impossible de briser le cycle de la pauvreté.

Les Canadiens et les organisations qui travaillent auprès des personnes vivant dans la pauvreté ont fait état des causes suivantes pour expliquer la pauvreté dans leur communauté :

- Obstacles à l’emploi, notamment :

- Obstacles personnels, problèmes de santé, handicaps et autres difficultés telles que les problèmes de santé mentale et de dépendance. Il est difficile de décrocher et de conserver un emploi en présence de tels obstacles. Certaines personnes handicapées ne sont pas aptes au travail et doivent compter sur l’aide sociale provinciale ou territoriale et d’autres prestations de revenu.

- Rareté des bons emplois (temps plein, salaire décent). Les possibilités d’emploi sont limitées au sein des petites localités comme Tisdale. Dans les agglomérations urbaines comme Regent Park, la concurrence est plus forte et la plupart des emplois relèvent du secteur des services et sont peu rémunérés. Ces emplois sont réputés être précaires, car les heures et le salaire des travailleurs ne sont pas suffisants pour couvrir leurs frais de subsistance et, dans la plupart des cas, ces emplois n’offrent pas de couverture médicale complémentaire ni d’assurances dentaires.

- Manque de formation nécessaire pour obtenir un bon emploi. À Saint John et à Trois-Rivières, beaucoup de gens ont perdu leur emploi au cours des 30 dernières années et ont eu de la difficulté à trouver un autre travail en raison de leur faible niveau de scolarité ou d’alphabétisation. Il n’y a aucune université à Yellowknife, et il est coûteux de se déplacer dans une autre ville pour fréquenter une université. Les nouveaux arrivants peuvent avoir de la difficulté à trouver un emploi parce que leurs compétences ne sont pas reconnues ou en raison de la barrière linguistique.

- Discrimination. Certaines personnes, particulièrement les Autochtones, les personnes handicapées et les nouveaux arrivants sont victimes de discrimination pendant le processus d’embauche. Certaines subissent également de la discrimination dans l’accès aux soins de santé, à l’aide à l’emploi et à d’autres services.

- Casier judiciaire. Les jeunes et les Autochtones sont plus susceptibles d’avoir des démêlés avec le système de justice pénale, ce qui complique leur accès à l’emploi. Les nouveaux arrivants en bas âge sont particulièrement vulnérables puisque des erreurs sur le plan du classement scolaire peuvent survenir et qu’ils peuvent éprouver des difficultés à s’ajuster à leur nouvel environnement.

« Le filet de sécurité sociale est très fragile. Les gens n’ont pas de marge de manœuvre. Certaines familles tombent subitement dans la pauvreté et doivent avoir recours aux banques alimentaires en raison de la perte d’un emploi bien rémunéré. Ils passent rapidement de la classe moyenne à une situation de pauvreté. »

– Participant à une consultation, Trois-Rivières - Difficulté à épargner et à planifier en raison de ressources limitées. Les personnes à faible revenu sont à peine capables de subvenir à leurs besoins élémentaires, et encore moins d’épargner. Beaucoup de gens doivent faire appel aux banques alimentaires pour arrondir les fins de mois. À Yellowknife, les prêteurs sur salaire qui appliquent des taux d’intérêt élevés contribuent à l’endettement des particuliers.

- Accès à des logements abordables. À Tisdale et à Yellowknife, les gens habitent des résidences surpeuplées et logent temporairement chez des amis ou des proches, car ils n’ont pas les moyens d’avoir leur propre logement. On observe à Winnipeg et à Regent Park un nombre insuffisant de logements abordables en raison de la forte demande et du manque de soutien des gouvernements provincial et fédéral relativement aux logements sociaux; il y a par conséquent de longues listes d’attente. À Tisdale, les conditions d’admissibilité compliquent l’accès aux logements sociaux pour certaines personnes âgées et certaines familles.

- Incapacité d’accéder à certains services tels que :

- Services de transport. L’accès restreint à des moyens de transport adéquats et abordables a été mentionné par les participants des six communautés. Les habitants de Tisdale doivent se rendre à Saskatoon pour obtenir certains services de santé spécialisés, et le service d’autobus reliant les localités rurales aux grandes agglomérations urbaines comme Saskatoon a récemment été interrompu.

- Services d’éducation et de santé. Le manque de services d’éducation et de santé dans les collectivités autochtones environnantes peut accentuer la demande dans les agglomérations urbaines comme Winnipeg et Yellowknife. Trois-Rivières, Regent Park et Winnipeg sont aux prises avec de tels engorgements de leurs points de service en raison d’une hausse de l’immigration en provenance d’autres pays et d’autres régions du Canada.

- Difficulté à sortir du cycle de la pauvreté. Les avantages offerts par les programmes peuvent faire en sorte qu’il soit plus difficile de sortir du cycle de la pauvreté. Pour avoir droit à certains avantages, les demandeurs doivent prouver qu’ils vivent dans la pauvreté. Certaines personnes trouvent difficile de sortir du cycle de la pauvreté, car cela a des répercussions sur leur estime personnelle et leurs attentes quant à leurs perspectives d’avenir. Les enfants vivant dans des foyers d’accueil sont particulièrement vulnérables à ce cycle.

- Surmonter les obstacles structurels et historiques. Les Autochtones se heurtent à des obstacles structurels et historiques comme la Loi sur les Indiens, leur exclusion de l’économie et les traumatismes intergénérationnels associés aux pensionnats. Ces obstacles ont entraîné une diminution des niveaux de bien-être, de scolarité et d’emploi au sein des peuples autochtones. L’éloignement des Autochtones de leur culture et de leurs terres ancestrales contribue également au problème de pauvreté en accroissant leur dépendance au soutien extérieur. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux manquent de coordination sur le plan de la prestation de services aux Autochtones, ce qui accentue les obstacles et les problèmes auxquels ceux-ci doivent faire face.

« De nombreux facteurs nous empêchent d’être en santé et sur un pied d’égalité avec les autres Canadiens. Toute stratégie nationale de réduction de la pauvreté relevant de la Commission de vérité et réconciliation doit tenir compte de ces vérités et ne pas les contourner. »

– Autochtone ayant participé à une consultation, Winnipeg

4.3 Quelles sont les personnes les plus vulnérables?

La pauvreté touche davantage certains groupes, notamment les parents seuls, les personnes ayant des problèmes de santé mentale ou de dépendance, les personnes handicapées, les personnes âgées et les Autochtones.

Les Canadiens de toutes les communautés ont mentionné que les groupes suivants étaient les plus vulnérables à la pauvreté :

- Parents seuls. Les familles monoparentales, particulièrement les mères seules, sont plus vulnérables, car elles disposent d’un seul revenu et peuvent avoir de la difficulté à trouver des services de garde abordables. Dans les six communautés, les parents seuls ont été désignés comme étant un groupe vulnérable. À Saint John et à Winnipeg, 60 % des familles monoparentales vivent dans la pauvreté Note de bas de page17, Note de bas de page 18.

- Personnes ayant des problèmes de santé mentale ou de dépendance. Les problèmes de santé mentale et de dépendance font en sorte qu’il est difficile de trouver ou de conserver un emploi, ce qui peut mener à la pauvreté et au sans-abrisme. Dans les six communautés, les personnes ayant des problèmes de santé mentale et de dépendance ont été désignées comme étant l’un des groupes les plus vulnérables à la pauvreté. Les personnes atteintes de troubles de santé mentale sont deux fois plus susceptibles de vivre dans la pauvreté que le reste de la populationNote de bas de page 19.

- Personnes ayant un handicap. Les personnes handicapées sont plus à risque d’être touchées par la pauvreté, car leur handicap peut les empêcher d’occuper un emploi. Près de la moitié des Manitobains handicapés en âge de travailler sont sans emploi ou ne cherchent pas activement du travailNote de bas de page 20. De plus, ces personnes peuvent subir de la discrimination au moment de l’embauche et elles doivent assumer des coûts supplémentaires associés au transport et à l’équipement. Dans quatre des six communautés, les personnes handicapées ont été désignées comme étant l’un des groupes les plus vulnérables.

- Personnes âgées. Les personnes âgées, particulièrement celles qui vivent seules, sont plus vulnérables à la pauvreté, car elles n’ont parfois pas suffisamment d’épargne pour leur retraite. Il arrive aussi qu’elles doivent assumer des dépenses additionnelles, par exemple pour des médicaments ou l’entretien de leur domicile. À Saint John, à Trois-Rivières et à Tisdale, les personnes âgées ont été désignées comme étant un groupe vulnérable. À Tisdale, 18 % des personnes âgées touchent un faible revenu, ce qui est plus élevé que la moyenne canadienne, qui est de 13 %Note de bas de page 21.

- Autochtones. Les Autochtones, groupe comprenant les Premières Nations, les Métis et les Inuit, demeurent défavorisés par rapport aux autres Canadiens : leurs statistiques sont inférieures sur le plan de l’instruction, de l’emploi et du revenuNote de bas de page 22. À Yellowknife, à Winnipeg et à Tisdale, ils ont été désignés comme étant un groupe particulièrement vulnérable. Par exemple, 91 % des personnes sans-abri à Yellowknife se définissent comme étant Autochtones, alors que les Autochtones ne forment qu’un quart de la population totaleNote de bas de page 23.

Les participants ont souligné que d’autres groupes sont aussi vulnérables dans certaines communautés :

- Jeunes. Les jeunes sont vulnérables à la pauvreté en raison de leur manque d’expérience; ils peuvent aussi avoir de lourdes dettes à la suite de leurs études collégiales ou universitaires, ou être aux prises avec des problèmes personnels, par exemple la violence familiale, une enfance en famille d’accueil ou des démêlés avec le système de justice pénale. À Saint John, à Winnipeg, à Regent Park et à Yellowknife, les jeunes ont été désignés comme étant un groupe vulnérable. Environ la moitié des habitants de Winnipeg disposant d’un faible revenu sont âgés de moins de 29 ansNote de bas de page 24.

- Nouveaux arrivants. Certaines personnes qui s’établissent au Canada se heurtent à des obstacles comme la méconnaissance des langues officielles et l’incapacité de faire reconnaître leur formation ou leurs compétences. Les immigrants sans papiers sont particulièrement vulnérables, car ils n’ont pas accès à l’aide sociale et à l’assurance maladie. Les réfugiés peuvent aussi avoir de la difficulté en raison de traumatismes associés à la violence dont ils ont été témoins dans leurs pays d’origine. À Regent Park et à Winnipeg, les nouveaux arrivants ont été désignés comme étant vulnérables à la pauvreté.

- Membres des minorités visibles. Les membres des minorités visibles doivent faire face à des obstacles associés à des niveaux de scolarité plus faibles, à des démêlés avec le système de justice pénale et à la discrimination, ce qui peut compliquer l’accès à de bons emplois et à des services appropriés. Par conséquent, les personnes appartenant à des minorités visibles peuvent être contraintes d’occuper des emplois précaires et peu rémunérés n’offrant pas de couverture médicale complémentaire ou d’assurances dentaires. Les minorités visibles comptent pour 75 % de la population de Regent ParkNote de bas de page 25.

- Travailleurs à faible revenu. Les personnes occupant des emplois peu rémunérés sont majoritairement des jeunes, des personnes seules, des personnes handicapées et des personnes ne possédant pas de diplôme d’études secondaires. À Saint John, les travailleurs occupant des emplois peu rémunérés ont été désignés comme étant un groupe vulnérable. En 2003, la moitié de la population du Nouveau-Brunswick en âge de travailler présentait un niveau d’alphabétisation de 3 ou moinsNote de bas de page 26.

- Personnes seules âgées de 45 à 64 ans. Les adultes seuls et relativement âgés sont aussi vulnérables à la pauvreté en raison de possibles obstacles personnels, de handicaps ou d’autres difficultés, comme un faible niveau de scolarité, qui les empêchent de trouver du travail. De plus, ils ne sont pas admissibles à de nombreuses formes de soutien auxquelles ont accès d’autres groupes. Les participants de Trois-Rivières, de Winnipeg et de Saint John ont désigné ce groupe comme étant vulnérable à la pauvreté. En 2011, 23 % des personnes vivant seules à Trois-Rivières ont déclaré consacrer plus de la moitié de leur revenu au paiement du loyerNote de bas de page 27.

4.4 Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les personnes vivant dans la pauvreté?

Un grand nombre de Canadiens n’ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins essentiels, comme une alimentation saine et un logement adéquat, et peinent à trouver un emploi convenable. Ces difficultés ont des répercussions sur le plan émotionnel et peuvent engendrer d’autres problèmes tels que la toxicomanie et la violence, ce qui contribue à perpétuer le cycle de la pauvreté.

Les Canadiens vivant ou ayant vécu dans la pauvreté ont, pour la majorité, fait état des difficultés suivantes :

- Incapacité de subvenir à leurs besoins essentiels, notamment :

- Alimentation saine. Le coût de la vie varie géographiquement, mais les participants des six communautés ont mentionné qu’ils avaient de la difficulté à s’offrir des aliments sains comme des fruits et des légumes frais.

- Logement. Les participants des six communautés ont déclaré avoir de la difficulté à payer leur loyer ainsi que d’autres frais d’habitation comme le chauffage, les services et l’entretien. Il existe de longues listes d’attente pour l’accès aux logements sociaux à Winnipeg et à Regent Park. La condition des logements est également problématique lorsque les gens doivent faire face à des problèmes de puces de lit, de coquerelles, de moisissure et de sécurité.

- Transport. Les participants de toutes les communautés ont affirmé que les frais de transport constituaient une difficulté. Les gens ont de la difficulté à payer pour les laissez-passer mensuels dans les agglomérations urbaines comme Regent Park et Winnipeg. À Tisdale, les gens doivent marcher ou prendre un taxi, car il n’y a pas de service d’autobus régulier.

- Médicaments, soins dentaires et autres services de santé. Dans plusieurs communautés, les gens ont déclaré ne pas avoir les moyens d’acheter des médicaments, d’aller chez le dentiste, de s’offrir des lunettes et de payer pour des soins de santé mentale. Les personnes ne disposant pas d’une couverture médicale complémentaire doivent payer elles-mêmes pour ces soins coûteux.

- Obstacles au travail. Dans certaines communautés, il n’y a pas suffisamment de bons emplois (temps plein, bonne rémunération). De plus, certains travailleurs ne sont pas qualifiés pour les emplois offerts, éprouvent de la difficulté à faire reconnaître leurs compétences ou trouvent que les programmes de formation coûtent trop cher. Certaines personnes ont aussi de la difficulté à trouver du travail en raison de problèmes personnels, de problèmes de santé, de discrimination à l’embauche (particulièrement à l’endroit des Autochtones, des nouveaux arrivants, des personnes handicapées et des travailleurs d’un certain âge) ou parce qu’elles ont un casier judiciaire.

- Difficulté d’accès aux services. Les membres de certaines communautés trouvent difficile d’accéder à des services de santé physique et mentale en raison des longues listes d’attente. Les résidants de Tisdale et de Yellowknife doivent se rendre dans d’autres villes pour avoir accès à ces services. Il arrive que certaines personnes hésitent à demander de l’aide de peur que leurs prestations d’assurance sociale provinciale ou territoriale soient diminuées ou que leurs enfants leur soient retirés par les services à l’enfance et à la famille.

- Sentiments d’anxiété, de frustration ou d’abandon. Les membres de chacune des communautés ont fait mention de la détresse émotionnelle associée à la vie dans la pauvreté. Le fait de ne pas avoir suffisamment d’argent pour subvenir à ses besoins élémentaires peut entraîner de l’anxiété, de la honte, de l’isolement, de la dépression ainsi que de la frustration et d’autres problèmes comme la toxicomanie, l’alcoolisme et la violence. Les Autochtones qui ont abandonné leur communauté rurale et leur famille pour s’installer dans les grandes villes peuvent se sentir particulièrement seuls et déconnectés de leur mode de vie traditionnel.

« C’est plus difficile si vous travaillez. Lorsque vous tentez de vous en sortir en occupant un emploi, votre loyer de logement communautaire est augmenté et vos prestations d’aide sociale diminuent. Ça prend un pas de géant pour y arriver. »

– Parent seul, Regent Park

Même si les personnes vivant dans la pauvreté ont fait part d’expériences similaires d’une communauté à l’autre, certains groupes ont mentionné plus fréquemment certaines difficultés particulières :

Parents seuls

- Doivent choisir entre des besoins essentiels comme la nourriture et des besoins non essentiels comme les activités pour enfants

- Ne peuvent se permettre une alimentation saine et doivent compter sur les banques alimentaires

- Doivent composer avec une offre limitée et des coûts élevés pour les services de garde

- Éprouvent de la difficulté à briser le cycle de la pauvreté (plus ils travaillent, moins ils reçoivent d’aide; il est difficile de concilier travail, école et soin des enfants)

- Se méfient des services gouvernementaux, et parfois même les craignent (crainte qu’on leur retire leurs enfants)

- Se sentent honteux, frustrés et coincés

« S’occuper des enfants avec des ressources financières limitées est difficile, car vous devez constamment vous assurer de ne pas manquer de nourriture et vous devez trouver l’argent nécessaire pour acheter des vêtements et d’autres objets dont ils ont besoin. Trouver l’argent nécessaire est difficile à moins que les articles ne soient gratuits ou très abordables. »

– Stacey Hasselman, participante PhotoVoice de Saint John

Personnes âgées

- Ne sont pas en mesure de payer des médicaments, des soins dentaires et d’autres frais de soins de santé

- N’ont pas les moyens d’entretenir un domicile (taxes, réparations, nettoyage)

- Éprouvent des problèmes liés au transport et à l’accessibilité (mauvais état des trottoirs, service d’autobus limité, coût élevé des courses de taxi pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux)

- Ont de la difficulté à faire face à l’augmentation du coût de la vie avec un revenu limité

- S’exposent à des coûts additionnels et à des risques de mauvais traitements en s’occupant de leurs petits-enfants et d’autres membres de la famille

- Se sentent honteuses, inutiles et socialement isolées (par exemple, la famille a quitté la ville et elles manquent d’argent pour les loisirs)

« J’habite un logement pour personnes à faible revenu à Tisdale. Je souffre de maladie pulmonaire obstructive chronique et d’emphysème; ma capacité à marcher est donc très limitée. J’ai pris nos rues et nos trottoirs en photo : ils ont vraiment besoin d’être réparés. Je possède un triporteur, mais quiconque a besoin d’un déambulateur, d’un fauteuil roulant ou d’un triporteur aura de la difficulté à circuler. »

– Edith, participante PhotoVoice de Tisdale

Personnes handicapées

- Ne sont pas en mesure de payer des médicaments, des soins dentaires et d’autres frais de soins de santé

- Vivent dans des logements en piètre état (puces de lit, moisissure, vermine)

- Ont des problèmes de transport et d’accessibilité (nécessité de se déplacer pour rencontrer des spécialistes)

- Éprouvent des problèmes personnels, des problèmes de santé, des difficultés liées à leur handicap et d’autres, qui les empêchent de travailler

- Subissent de la discrimination de la part d’employeurs potentiels

- Touchent un revenu limité de l’assistance sociale (incapacité d’épargner pour faire face aux imprévus)

- Ont de la difficulté à obtenir des prestations et du soutien au revenu (doivent obtenir l’approbation du médecin et risquent d’être maltraitées par les services sociaux)

- Vivent des problèmes affectifs et personnels (perte de la garde d’un enfant ou nécessité de s’occuper d’un enfant malgré leur handicap)

« Nous devons raconter notre histoire encore et toujours. Tous les six mois, je dois déclarer si je reçois toujours des soins à domicile, si mon état s’est empiré ou amélioré et si je prends des médicaments. Ils veulent tout savoir. »

– Personne ayant un handicap, Winnipeg

Personnes seules

- Ont de la difficulté à trouver un bon emploi (occupent des emplois occasionnels et précaires avec un nombre d’heures limité et sans avantages sociaux)

- Doivent composer avec un revenu limité provenant de l’assurance sociale et ne peuvent subvenir à leurs besoins fondamentaux

- Éprouvent des problèmes personnels, des problèmes de santé, des difficultés liées à un handicap et d’autres, qui les empêchent de travailler (par exemple, problèmes de santé mentale et de dépendance ou casier judiciaire)

- Ont de la difficulté à obtenir des prestations et du soutien au revenu (ne sont pas admissibles à la plupart des programmes)

- Se sentent jugées ou maltraitées lorsqu’elles tentent d’accéder à des services

« Se loger est la principale priorité, ensuite vous devez vous nourrir. L’accès aux banques alimentaires a été limité à une fois par mois et les aliments que vous recevez ne sont pas vraiment sains : hot-dogs, Kraft Dinner, pâtes en conserve. »

– Personne seule âgée de 45 à 64 ans, Saint John

Autochtones

- Peinent à trouver de bons emplois (occupent des emplois occasionnels avec un nombre d’heures limité et sans avantages sociaux)

- Éprouvent des problèmes personnels, des problèmes de santé, des difficultés liées à un handicap et d’autres, qui les empêchent de travailler (traumatismes associés aux pensionnats, problèmes de santé mentale et de dépendance ou casier judiciaire)

- Sont victimes de discrimination et de racisme de la part d’employeurs potentiels, de fournisseurs de services et de propriétaires de logements

- Ont de la difficulté à briser le cycle de la pauvreté (plus ils travaillent, moins ils reçoivent d’aide; il est difficile de concilier travail, école et soin des enfants)

- Peinent à s’adapter à la vie urbaine lorsqu’ils sont issus d’une réserve (choc culturel, barrière linguistique et manque de services d’établissement)

- Sont d’avis que les règlements des logements sociaux ne favorisent pas l’unité familiale

- Se sentent piégés, seuls et déprimés

« Toute personne qui reste avec moi pour plus de deux semaines doit être inscrite à mon bail. Nous, les Autochtones, avons cohabité pendant des centaines d’années. S’ils mettent tout le monde dehors, ils feront exploser la population de sans-abri. Les gens dans cette position sont complètement ignorants. Ils manquent de compétences interpersonnelles. »

– Autochtone, Yellowknife

Jeunes

- Peinent à trouver de bons emplois (par exemple : occupent des emplois occasionnels avec un nombre d’heures limité et sans avantages sociaux)

- N’ont pas l’expérience de travail, la scolarité ou la formation requises pour décrocher de bons emplois

- Ne peuvent se permettre de quitter le domicile familial

- Ont de la difficulté à briser le cycle de la pauvreté (par exemple : difficulté à concilier école et travail)

- Éprouvent des problèmes personnels, des problèmes de santé, des difficultés liées à un handicap et d’autres, qui les empêchent de travailler (problèmes de santé mentale, enfance en famille d’accueil ou manque de soutien affectif et d’encadrement)

« Mes dettes me stressent autant que mon manque d’instruction. Je veux me scolariser afin d’avoir un avenir décent, pour moi-même et pour mes enfants. Aucun d’entre nous ne souhaite vivre ici... Mais nous avons tous la même difficulté à rompre le cycle. »

– Jeune, Regent Park

Nouveaux arrivants

- Peinent à trouver de bons emplois (occupent des emplois occasionnels avec un nombre d’heures limité et sans avantages sociaux)

- Ont des difficultés qui les empêchent de travailler (par exemple : compétences non reconnues, barrière linguistique, manque de relations pour trouver du travail et expérience limitée au Canada)

- Sont victimes de discrimination et de racisme de la part d’employeurs potentiels et de propriétaires de logements

- Doivent assumer des coûts additionnels (rembourser le voyage jusqu’au Canada à titre de réfugié)

- Doivent composer avec de longs délais d’attente pour l’obtention du statut de résident permanent et ne sont pas admissibles aux avantages comme l’assistance sociale ou l’assurance maladie

- Les services d’établissement sont insuffisants dans certaines communautés (par exemple : à Yellowknife et à Trois-Rivières)

- Vivent de l’anxiété et des traumatismes (par exemple, membres de la famille assassinés)

« J’ai une formation professionnelle, de l’expérience et des compétences, mais on ne m’accepte pas, car je porte le hidjab. C’est ce qu’on appelle un obstacle. »

– Nouvelle arrivante, Trois-Rivières

Membres des minorités visibles

- Peinent à trouver de bons emplois (par exemple : occupent des emplois occasionnels avec un nombre d’heures limité et sans avantages sociaux)

- Ne sont pas en mesure de payer des médicaments, des soins dentaires et d’autres frais de soins de santé

- Sont victimes de discrimination et de racisme de la part d’employeurs potentiels de fournisseurs de services et de propriétaires de logements

- Ont de la difficulté à briser le cycle de la pauvreté (difficulté à concilier les études et le soin des enfants)

« On demande à être entendus de manière équitable. Parfois, on s’adresse aux gens et ils nous traitent comme des moins que rien. Ils s’en fichent. Dans la façon dont ils s’adressent à nous, ils nous manquent de respect; parce qu’on vit dans des logements sociaux de Toronto ou parce qu’on reçoit de l’assistance sociale, on n’a pas la même valeur que les autres... À mon avis, nous ne devons pas accepter ça. Nous sommes tous des êtres humains. »

– Fatuma, Regent Park

4.5 Comment les gens ont-ils tenté de surmonter ces obstacles?

Les Canadiens vivant dans la pauvreté sont résilients, mais ils ont besoin d’un soutien additionnel pour apporter des changements importants dans leur vie.

Quand on a demandé aux gens vivant actuellement ou ayant déjà vécu dans la pauvreté de quelle manière ils tentaient de surmonter ces obstacles, ils nous ont souvent mentionné qu’ils faisaient des sacrifices et des compromis. En voici quelques exemples : occuper plusieurs emplois pour payer pour les services de garde, ramasser des bouteilles le long de l’autoroute pour générer un revenu supplémentaire et demander à leurs enfants adultes de les aider à payer les dépenses mensuelles, même s’ils ont honte de le faire. Dans la plupart des cas, les gens ont affirmé avoir tenté de surmonter leurs difficultés en prenant les mesures suivantes :

- Trouver un emploi, c’est-à-dire trouver un meilleur emploi ou un emploi plus payant ou offrant plus d’heures, occuper plusieurs emplois simultanément ou lancer leur propre entreprise comme la vente d’artisanat ou de meubles remis à neuf.

- Retourner aux études, notamment pour terminer leurs études secondaires, suivre une formation professionnelle ou améliorer leurs compétences langagières afin de pouvoir décrocher un meilleur emploi.

- Obtenir de l’aide auprès des organismes communautaires, entre autres les banques alimentaires, les logements de transition, les logements sociaux, les centres communautaires et les autres organismes communautaires.

- Adopter une attitude positive et travailler sur soi; c’est-à-dire faire preuve de détermination et travailler dur pour atteindre ses buts, qu’il s’agisse de trouver du travail ou de surmonter des obstacles à l’emploi, par exemple en recevant des soins de santé mentale ou en traitant une dépendance.

- Établir un budget et prioriser ses dépenses, c’est-à-dire en vivant selon ses moyens et en réduisant les coûts, lorsque c’est possible (réduire le chauffage, courir les aubaines et limiter les sorties).

- Aller chercher de l’aide auprès de la famille et des amis, notamment un soutien financier, un endroit où rester et un soutien affectif. Dans certains cas, un changement dans la situation conjugale d’une personne peut l’aider à surmonter ses difficultés; il peut s’agir de mettre fin à une relation toxique ou de former un nouveau couple et ainsi de partager les coûts.

« Je retourne suivre de la formation au centre pour Autochtones pour tenter de décrocher mon diplôme d’études secondaires et trouver une carrière me permettant de faire autre chose que du ménage. »

– Personne seule âgée de 45 à 64 ans, Winnipeg

« Pour faire une différence dans la vie de tous les jours, il faut travailler sur soi, sur son estime de soi et rester sobre. »

– Autochtone, Tisdale

Chapitre 5 : Incidence des programmes fédéraux de réduction de la pauvreté

5.1 Les personnes auxquelles s’adressent les programmes les connaissent-elles et en bénéficient-elles?

5.1.1 Connaissance des programmes

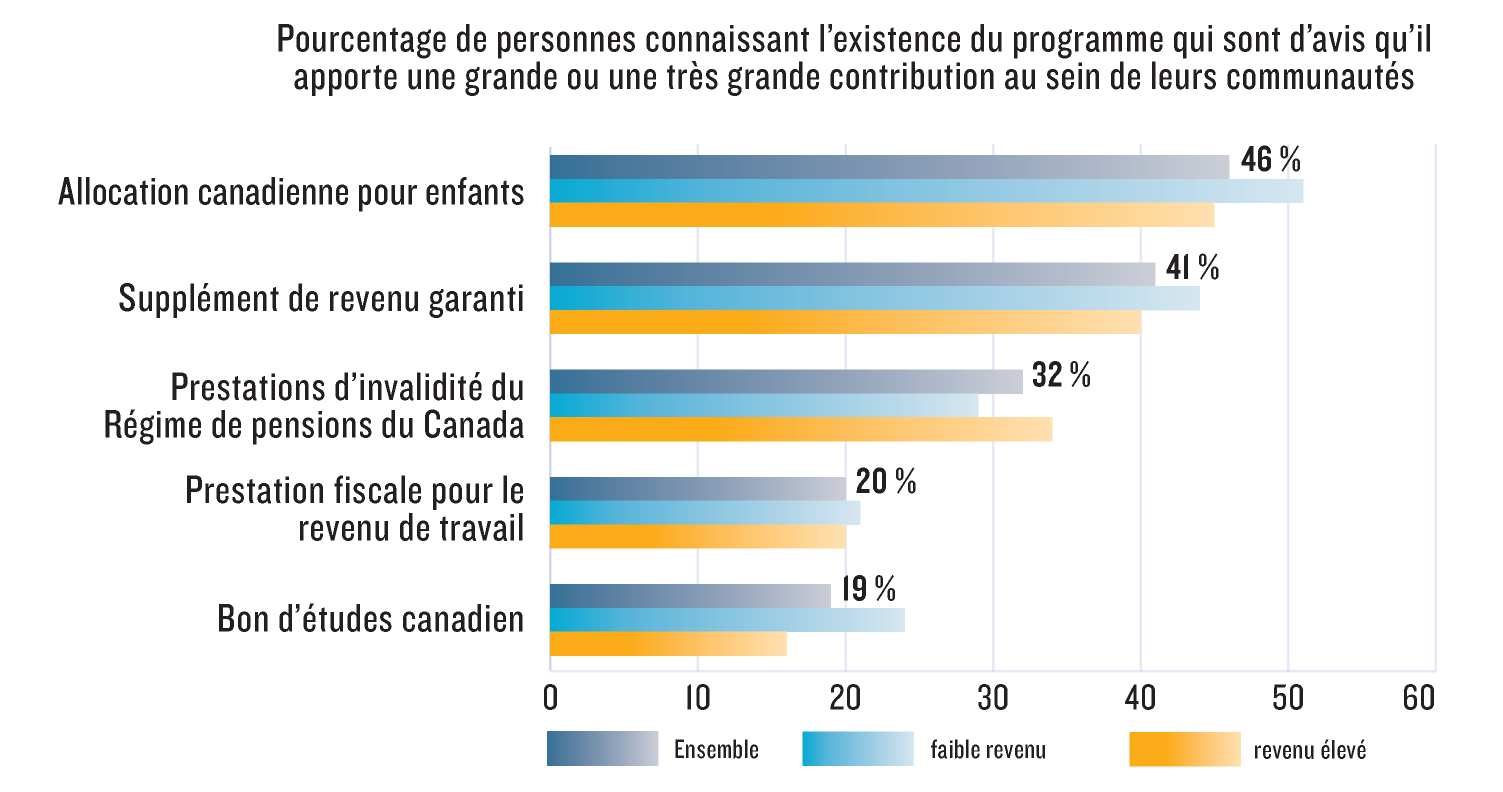

Certains programmes fédéraux de réduction de la pauvreté sont très connus, alors que d’autres ne sont pas très utiles parce que bon nombre de gens ignorent leur existence.

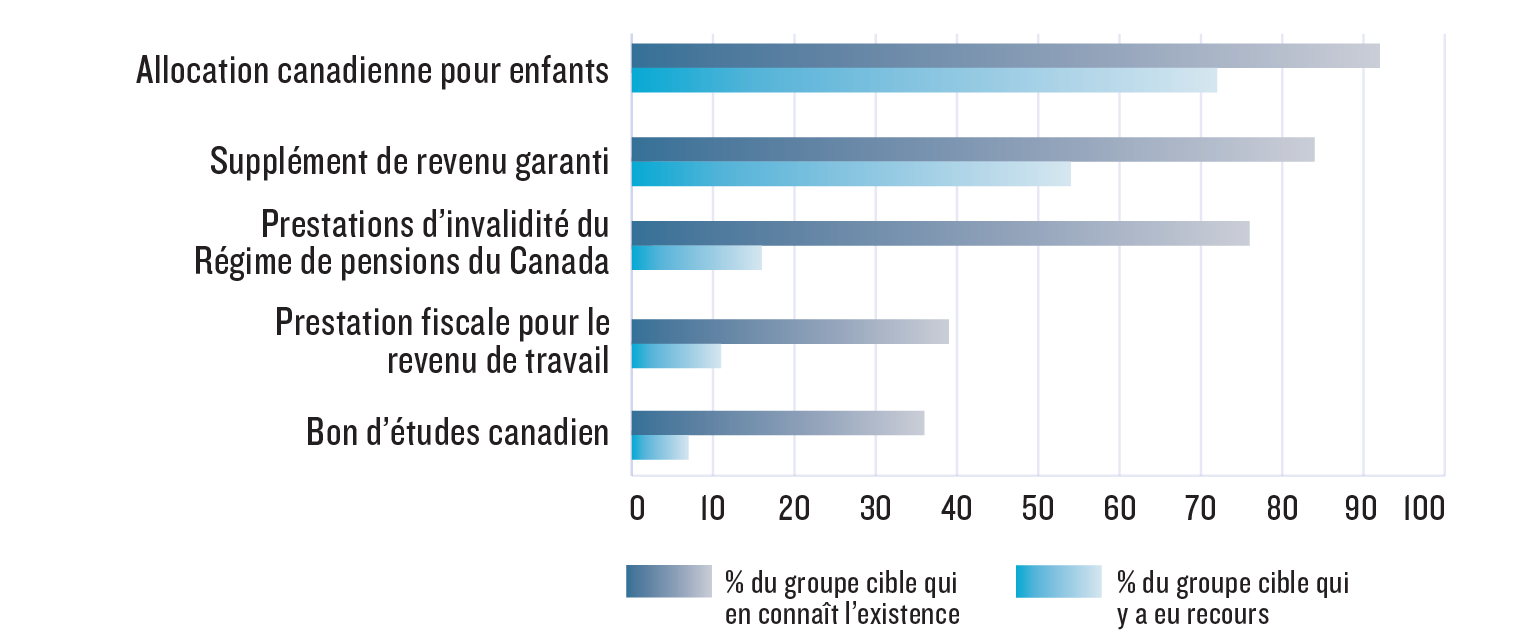

Les parents ont presque tous entendu parler de l’Allocation canadienne pour enfants, la majorité des personnes âgées connaissent le Supplément de revenu garanti, et la plupart des personnes handicapées connaissent les prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Plus précisément, 92 % des parents interrogés au sein des six communautés connaissaient l’Allocation canadienne pour enfants, 84 % des personnes âgées à faible revenu avaient entendu parler du Supplément de revenu garanti, et 76 % des personnes handicapées en âge de travailler connaissaient l’existence des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

Cependant, peu de gens connaissent le Bon d’études canadien et la Prestation fiscale pour le revenu de travail. Seulement environ le tiers des parents interrogés dans chaque communauté connaissaient le Bon d’études canadien. Seulement 39 % des personnes disposant d’un faible revenu avaient entendu parler de la Prestation fiscale pour le revenu de travail.

Les gens ayant des revenus supérieurs étaient plus susceptibles de connaître l’existence de ces programmes que ceux disposant d’un faible revenu, exception faite de la Prestation fiscale pour le revenu de travail.

Description de l'image 2 :

Graphique 2 : Connaissance et utilisation des programmes.

| Programme du gouvernement du Canada | Pourcentage de personnes qui sont au courant du programme dans les groupes cibles (%) | Pourcentage de personnes qui recourent au programme dans les groupes cibles (%) |

|---|---|---|

| Allocation canadienne pour enfants | 92 | 72 |

| Supplément de revenu garanti | 84 | 54 |

| Prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada | 76 | 16 |

| Prestation fiscale pour le revenu de travail | 39 | 11 |

| Bon d’études canadien | 36 | 7 |

« Comment une personne sans-abri, surtout dans une petite localité, peut-elle consulter le site Web du gouvernement et s’informer des services offerts maintenant que tout est en ligne? La situation est frustrante pour la plupart des gens, alors imaginez ce que ça peut être pour une personne vivant dans la rue. »

– Autochtone ayant participé à une consultation, Yellowknife

On a observé des similitudes et des différences entre les communautés en ce qui concerne la connaissance des programmes :

- Les parents des six communautés connaissaient bien l’existence de l’Allocation canadienne pour enfants

- Certains programmes étaient un peu moins connus à Tisdale qu’ailleurs (Bon d’études canadien et prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada)

- Le Supplément de revenu garanti était moins connu parmi les personnes âgées à faible revenu de Regent Park, possiblement en raison de la forte proportion d’immigrants dans cette communauté

5.1.2 Utilisation des programmes

Les Canadiens à faible revenu ne peuvent bénéficier de certains programmes parce que le processus de demande est intimidant et que les conditions d’admissibilité sont trop strictes.

La plupart des gens auxquels s’adressent l’Allocation canadienne pour enfants et le Supplément de revenu garanti et qui en connaissent l’existence ont eu recours à ces programmes. Dans l’ensemble des communautés, 72 % des parents interrogés touchent l’Allocation canadienne pour enfants, soit près de la totalité des personnes connaissant l’existence du programme. Un peu plus de la moitié des personnes âgées à faible revenu interrogées reçoivent le Supplément de revenu garanti, soit près des deux tiers des participants ayant entendu parler du programme.

Très peu de gens profitent du Bon d’études canadien et de la Prestation fiscale pour le revenu de travail. En outre, peu de gens reçoivent les prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, même si ce programme est assez connu.

On a observé des similitudes et des différences entre les communautés en ce qui concerne le recours aux programmes :

- Partout, le Bon d’études canadien était peu utilisé

- L’Allocation canadienne pour enfants, les prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada et le Supplément de revenu garanti comptaient un peu moins de bénéficiaires à Yellowknife

- C’est à Trois-Rivières que l’Allocation canadienne pour enfants était la plus utilisée

Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi les gens n’utilisent pas les programmes. Voici les principales raisons :

- Ils ne connaissent pas l’existence des programmes (certaines personnes n’ont pas accès à Internet, les Autochtones dans le Nord du pays peuvent se heurter à la barrière linguistique)

- Ils trouvent le processus de demande compliqué (en raison d’un faible niveau d’alphabétisation ou de problèmes de santé mentale)

- Ils ne sont pas à l’aise de se rendre aux points de service du gouvernement pour demander de l’aide

- Ils ne sont pas admissibles à recevoir un soutien (les critères d’admissibilité des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada et la Prestation fiscale pour le revenu de travail sont très stricts)

5.2 Les personnes auxquelles s’adressent les programmes les trouvent-elles utiles?

5.2.1 Allocation canadienne pour enfants

L’Allocation canadienne pour enfants aide grandement les parents à faible revenu à se procurer des biens essentiels pour leurs enfants, comme la nourriture et les vêtements.

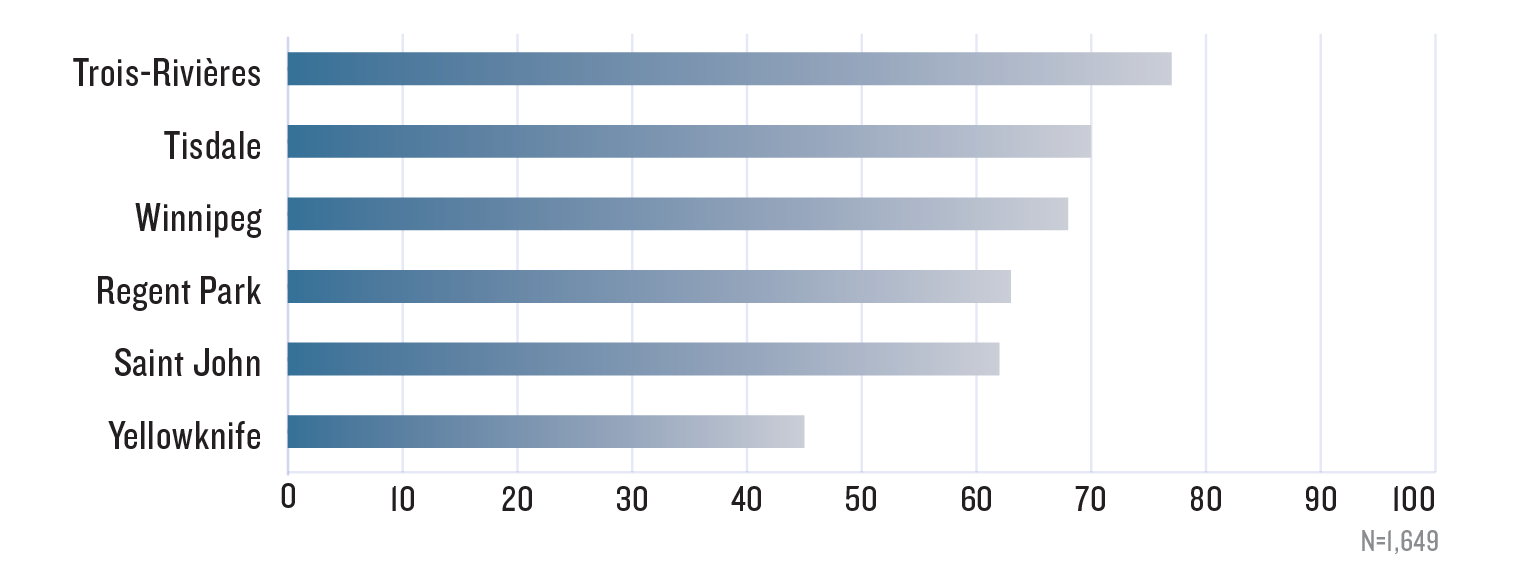

Au sein des six communautés visées par l’étude, entre 45 % et 77 % des parents interrogés étaient d’avis que l’Allocation canadienne pour enfants leur était utile ou très utile.

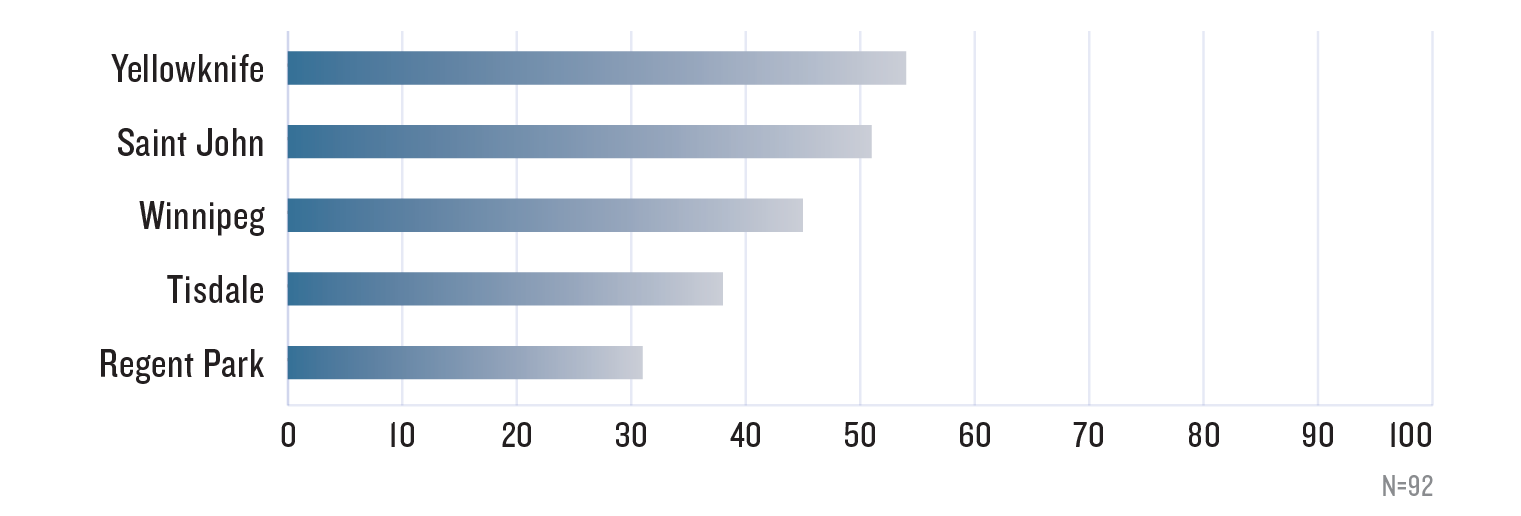

Description de l'image 3 :

Graphique 3 : Pourcentage des parents étant d’avis que l’Allocation canadienne pour enfants était utile ou très utile.

Trois-Rivières : 77 %

Tisdale : 70 %

Winnipeg : 68 %

Regent Park : 63 %

Saint John : 62 %

Yellowknife : 45 %

Quels sont les points positifs?

- Le programme aide à payer les biens essentiels. Dans les six communautés, les parents ont affirmé que l’Allocation canadienne pour enfants contribue à financer les biens essentiels destinés à leurs enfants, comme la nourriture, les vêtements et les couches, ainsi qu’à couvrir d’autres coûts comme l’éducation, les activités parascolaires et les services de garde.

- Le financement est utile et facile d’accès. Dans environ la moitié des communautés, les parents ont déclaré que le financement répond à leurs besoins essentiels et est facile à obtenir. Certains parents ont affirmé que l’augmentation du montant en 2016 les a aidés.

- Le programme aide les parents qui en ont le plus besoin. Il apporte une aide importante aux parents à faible revenu dans la plupart des communautés. Les participants aux consultations à Winnipeg ont mentionné que les prestations contribuent à diminuer le niveau de pauvreté des familles éprouvant le plus de difficultés.

« L’Allocation canadienne pour enfants est essentielle pour nourrir mes enfants. »

– Personne handicapée, Trois-Rivières

Quels sont les points à améliorer?

- Le montant n’est pas suffisant pour certains parents. Le montant est trop modeste pour certains parents vivant dans les communautés où le coût de la vie est élevé, comme Regent Park et Yellowknife. Pour certains parents, il ne suffit pas à couvrir certaines dépenses comme les services de garde et le coût des médicaments.

- Les montants sont ajustés à la baisse si les prestataires travaillent davantage. Des parents de quelques communautés se sont dits frustrés du fait que les prestations sont réduites si leur revenu de travail augmente. Se sortir de la pauvreté demande un effort mental et psychologique et ces réductions perturbent ce processus délicat.

- Le montant n’est pas versé à un moment opportun. Des parents de quelques communautés ont mentionné que la date du paiement, le 20 de chaque mois, ne leur convient pas, étant donné que l’assistance sociale est versée à la fin du mois. Il est difficile de planifier les dépenses et les besoins alimentaires pendant tout ce temps avec un budget limité.

- La limite d’âge est trop stricte. Des parents de deux communautés ont mentionné que l’âge limite de 18 ans est problématique puisque, à cet âge, la plupart des jeunes vivent toujours à la maison et sont toujours aux études.

- Des membres de certaines communautés croient que ce programme est peu compatible avec les autres programmes. Des parents de Regent Park et de Yellowknife ont affirmé qu’ils avaient vu diminuer leurs prestations d’assistance sociale et leur allocation alimentaire provinciale ou territoriale à la suite de l’arrivée de l’Allocation canadienne pour enfants. Cependant, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont nié qu’ils avaient réduit les prestations d’aide.

- Les personnes qui ne produisent pas de déclaration de revenus ou qui n’ont pas officiellement la garde de leurs enfants ne sont pas admissibles. Des participants aux consultations dans deux communautés ont mentionné que les personnes qui ne produisent pas de déclaration de revenus ou qui n’ont pas officiellement la garde de leurs enfants (par exemple, grands-parents s’occupant de leurs petits-enfants) ne sont pas admissibles.

« Vivre de chèque en chèque est difficile. Les prestations d’aide sociale sont versées à la fin de chaque mois et, le 1er, tout s’envole dans le loyer. Par la suite, on doit attendre jusqu’au 20 pour recevoir l’Allocation aux enfants. C’est un long moment sans ressources. »

– Parent seul, Saint John

« Lorsque j’aurai mon enfant, je ne sais pas si on m’en retirera la garde. Pourquoi faire des plans? Pourquoi faire une demande? »

– Jeune femme enceinte, Winnipeg

5.2.2 Bon d’études canadien

Les familles en ayant le plus besoin ne profitent pas du Bon d’études canadien.

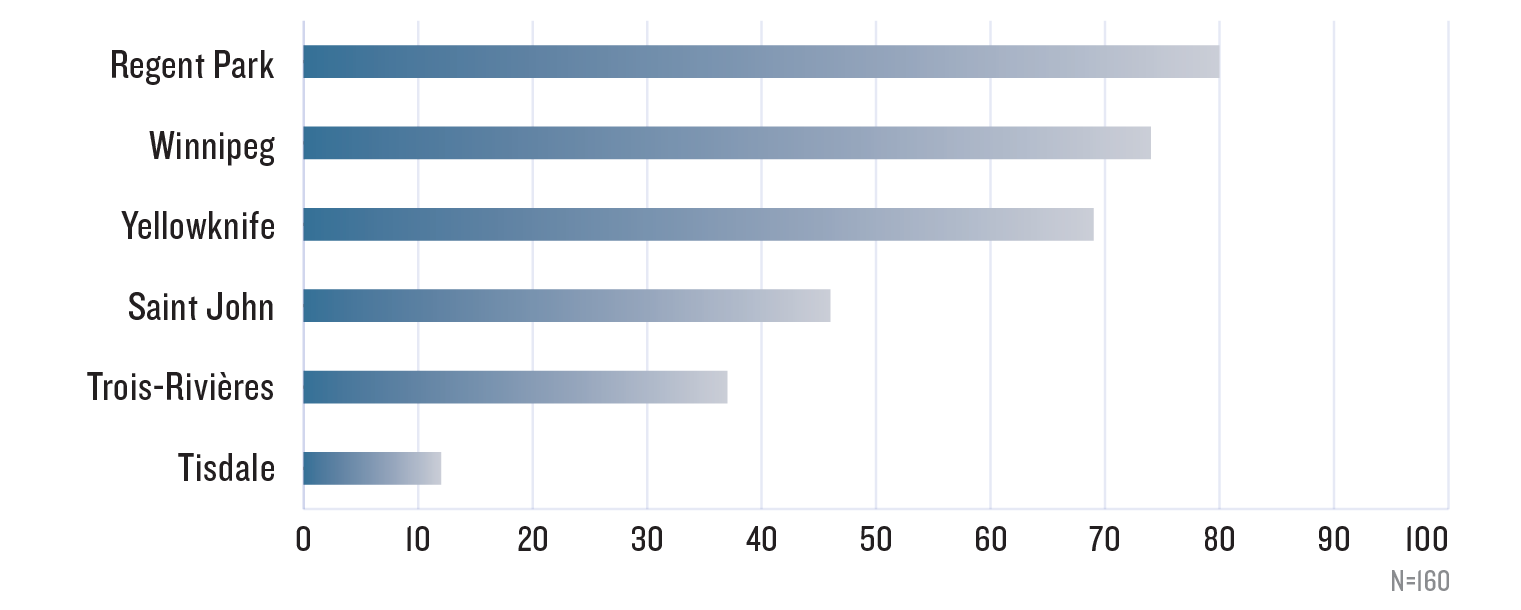

Dans les six communautés visées par l’étude, entre 12 % et 80 % des parents interrogés étaient d’avis que le Bon d’études canadien leur était utile ou très utile.

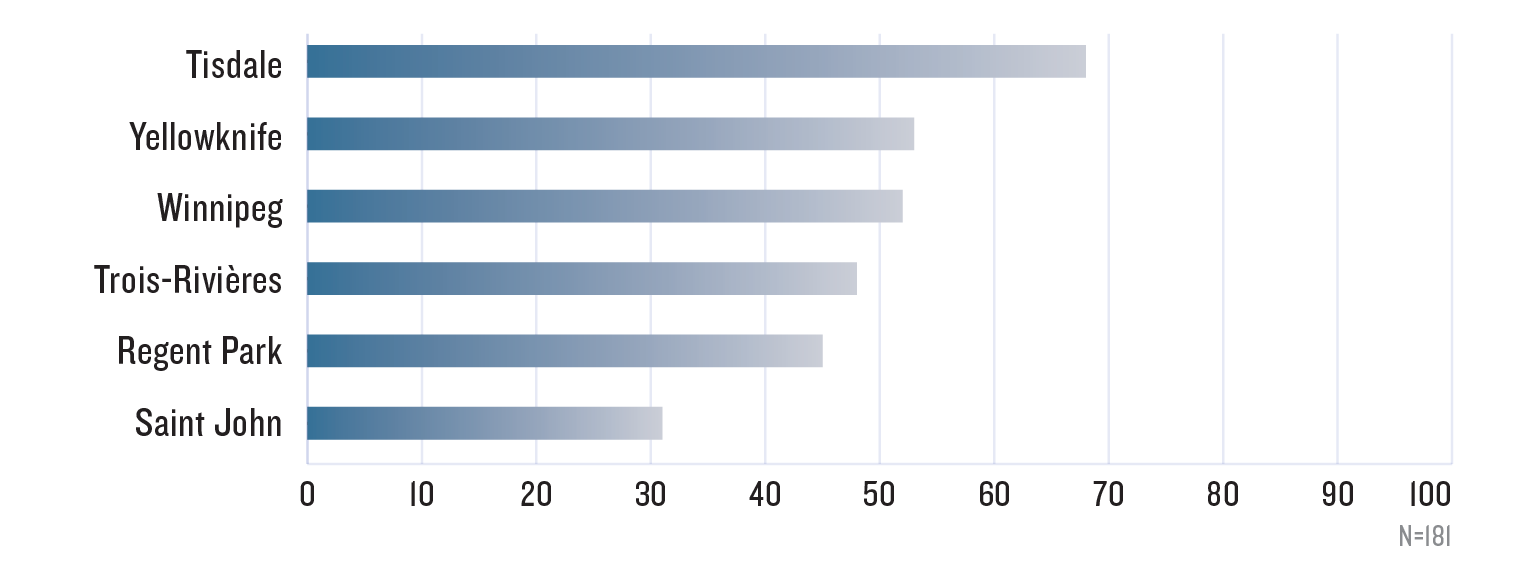

Description de l'image 4 :

Graphique 4 : Pourcentage des parents étant d’avis que Bon d’études canadien était utile ou très utile.

Regent Park : 80 %

Winnipeg : 74 %

Yellowknife : 69 %

Saint John : 46 %

Trois-Rivières : 37 %

Tisdale : 12 %

Quels sont les points positifs?

- Il s’agit d’une subvention flexible. Dans deux communautés, les parents et les participants aux consultations ont mentionné que le Bon d’études canadien est utile, car il peut être utilisé de différentes façons pour des études postsecondaires par des gens ayant jusqu’à 31 ans.

- Il est compatible avec les autres programmes. Dans presque toutes les communautés, les parents et les participants aux consultations ont affirmé que ce programme est compatible avec d’autres, comme les programmes communautaires de sensibilisation et d’aide pour la production des déclarations de revenus et l’obtention de documents d’identité. De plus, ce programme est compatible avec l’Allocation canadienne pour enfants, puisque certains parents utilisent une partie de cette prestation pour contribuer au Bon d’études canadien dans le régime enregistré d’épargne-études de leur enfant. Le Bon d’études canadien complète d’autres mesures de soutien provinciales et territoriales postsecondaires puisqu’il comporte moins de restrictions quant à la façon d’utiliser les fonds.

« J’ai reçu une lettre du gouvernement du Canada m’informant que ma fille de 11 ans était admissible au Bon d’études canadien. Je me suis rendu à la banque et on m’a aidé à ouvrir un compte et à y déposer le montant que j’avais reçu. Le gouvernement du Québec m’a aussi donné de l’argent. »

– Personne handicapée, Trois-Rivières

Quels sont les points à améliorer?

- Le programme est peu connu. Le Bon d’études canadien était peu connu et peu utilisé au sein des six communautés, en particulier chez les Autochtones et les nouveaux arrivants et dans les petites communautés comme Tisdale. Lors des séances de consultation de Tisdale, aucun fournisseur de services communautaires ni aucun représentant du gouvernement municipal ou provincial n’avaient entendu parler du Bon d’études canadien.

- Il n’est pas utilisé par les gens qui en ont le plus besoin. Les personnes à revenu élevé étaient plus susceptibles de connaître l’existence du Bon d’études canadien. Environ 70 % des parents interrogés qui bénéficient du Bon d’études canadien ont affirmé qu’ils auraient probablement été en mesure de payer les études collégiales ou universitaires de leur enfant sans celui-ci.

- Le processus de demande est complexe et intimidant. Dans quelques communautés, les parents et les participants aux consultations ont mentionné que le formulaire de demande est complexe et qu’il peut être intimidant pour les personnes ayant un faible niveau d’alphabétisation.

- Les personnes qui ne produisent pas de déclaration de revenus ou ne possèdent pas les pièces d’identité demandées ne sont pas admissibles. Dans trois communautés, les parents et les participants aux consultations ont mentionné que les personnes qui ne produisent pas de déclaration de revenus ou qui n’ont pas les pièces d’identité demandées (certificat de naissance ou numéro d’assurance sociale) ne sont pas admissibles.

- Les parents sont davantage axés sur la survie que sur l’épargne. Dans quatre communautés, les parents ont mentionné qu’épargner pour l’avenir n’était pas une priorité, car ils ne sont même pas en mesure de subvenir à leurs besoins actuels. Certains parents peuvent s’abstenir de faire une demande parce qu’ils croient que des études universitaires ou collégiales sont hors de leur portée. Le montant du financement peut ne pas être suffisant dans le cas d’enfants qui doivent quitter leur communauté pour fréquenter une université.

« Les parents sont uniquement en mesure de subvenir à leurs besoins immédiats. J’ai grandi à Regent Park et j’ai été élevé par une mère monoparentale. Nous avions besoin d’argent immédiatement pour faire l’épicerie. Ma mère n’a jamais eu un salaire suffisant pour épargner pour des études. Elle a eu son premier enfant à 18 ans. Nous n’avons fait que survivre. »

– Jeune, Regent Park

5.2.3 Supplément de revenu garanti

Le Supplément de revenu garanti contribue grandement à la survie des personnes âgées à faible revenu.

Dans les six communautés visées par l’étude, entre 64 % et 90 % des personnes âgées interrogées étaient d’avis que le Supplément de revenu garanti leur était utile ou très utile.

Description de l'image 5 :

Graphique 5 : Pourcentage des personnes âgées à faible revenu qui estiment que le Supplément de revenu garanti est utile ou très utile.

Trois-Rivières : 90 %

Regent Park : 79 %

Saint John : 77 %

Tisdale : 75 %

Winnipeg : 72 %

Yellowknife : 64 %

Quels sont les points positifs?

- Ce programme aide les personnes âgées à faible revenu à survivre et à subvenir à la majorité de leurs besoins essentiels. Dans chacune des six communautés, des personnes âgées ont déclaré dépendre de cette prestation pour survivre et pour subvenir à leurs besoins essentiels comme le logement, la nourriture et d’autres.

- Il est compatible avec certains programmes. Les personnes âgées de la plupart des communautés ont affirmé que le Supplément de revenu garanti complète d’autres mesures de soutien, comme le logement subventionné et l’aide aux retraités (par exemple, Régime de pensions du Canada, Régime de revenu des aînés de la Saskatchewan).

- Il fait la différence pour les personnes âgées qui en ont le plus besoin. Dans la plupart des communautés, les participants aux consultations ont fait observer que le Supplément de revenu garanti a entraîné une réduction du nombre de personnes âgées vivant dans la pauvreté.

« Sans ce programme [Supplément de revenu garanti], je me serais retrouvé sans-abri. Cette source de revenus est essentielle pour moi. »

– Personne âgée, Trois-Rivières

Quels sont les points à améliorer?

- À elle seule, la prestation est insuffisante. Les personnes âgées de la plupart des communautés sont d’avis que la prestation est insuffisante, puisqu’elle ne leur permet pas de subvenir à tous leurs besoins essentiels sans le soutien additionnel de membres de la famille, le recours à un logement subventionné ou d’autres revenus de pension.

- Le montant ne suffit pas à couvrir certaines dépenses. Des personnes âgées de quelques communautés ont affirmé que le montant ne suffit pas à couvrir certaines dépenses comme les médicaments, les soins dentaires et les soins de la vue. Certaines personnes âgées doivent assumer des frais supplémentaires, car ils s’occupent d’autres adultes de la famille ou de leurs petits-enfants.

- Certaines personnes âgées ignorent son existence. Le niveau de connaissance du programme est plus faible parmi les personnes âgées de certaines communautés, particulièrement chez les aînés autochtones de Yellowknife. Certaines personnes âgées ignorent qu’elles doivent présenter une demande pour recevoir cette forme de soutien et peuvent se sentir intimidées par le processus de demande.

- Il ne constitue pas un bon complément à d’autres formes de soutien du revenu pour certaines communautés. Certaines personnes âgées de Yellowknife ont affirmé que le programme s’agence mal à la subvention territoriale pour les frais de carburant puisque cette subvention est comptabilisée dans le revenu et peut les rendre inadmissibles au Supplément de revenu garanti.

- Les nouveaux arrivants aînés n’y sont pas admissibles. Les personnes âgées arrivées au Canada depuis moins de 10 ans ne sont pas admissibles au programme. Elles doivent donc s’en remettre à l’aide sociale et au soutien de leurs proches.

« Je vis toujours sous le seuil de la pauvreté. Je n’ai pas les moyens de m’offrir des soins dentaires et des soins de la vue. Les coûts sont élevés et ils ne sont couverts par aucun programme. »

- Personne âgée, Regent Park

5.2.4 Prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada

La plupart des demandeurs ayant une invalidité se voient refuser l’accès aux prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, car leur invalidité ne correspond pas à la définition d’une personne souffrant d’une « incapacité grave et prolongée ».

Au sein des six communautés ayant participé à l’étude de cas, entre 31 % et 54 % des personnes interrogées ayant une invalidité étaient d’avis que les prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada leur étaient utiles ou très utiles.

Description de l'image 6 :

Graphique 6 : Pourcentage de personnes ayant une invalidité qui étaient d’avis que les prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada étaient utiles ou très utiles.

Yellowknife : 54 %

Saint John : 51 %

Winnipeg : 45 %

Tisdale : 38 %

Regent Park : 31 %

Quels sont les points positifs?

Le Programme de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada aide certaines personnes qui ont une invalidité et qui ne sont plus en mesure de travailler pour subvenir à leurs besoins essentiels. Des membres de la plupart des communautés ont affirmé utiliser les prestations pour payer la nourriture, le loyer, les services et pour couvrir d’autres dépenses (par exemple, vêtements, câblodistribution et animaux de compagnie).

- Il aide véritablement les gens ayant besoin de soutien. Dans la moitié des communautés, des gens ont affirmé que le Programme constitue un soutien essentiel sans lequel ils ne seraient pas en mesure de subvenir à leurs besoins de base.

« Quand j’ai reçu l’appel, je me suis trouvé très chanceux. J’ai un bon niveau de scolarité et j’ai expliqué clairement ma situation. Mon conseiller en emploi m’a dit “Wow, je ne croyais pas qu’on pouvait obtenir une réponse positive du premier coup”. »

– Personne handicapée, Winnipeg

Quels sont les points à améliorer?