La boucle OODA et le demi battement

Le 16 novembre 2023 - Nouvelles de la Défense

« Selon la science militaire, il faut, pour remporter la victoire au cours d’une bataille, connaître les rythmes des adversaires et se servir des rythmes auxquels ils ne s’attendent pas. »

– Miyamoto Musashi

Que veut-on dire par « entrer dans la boucle d’observation, d’orientation, de décision et d’action (OODA) » d’un adversaire?

Par : le lieutenant colonel Alastair Luft, Direction conjointe de la recherche et de l’analyse au Centre de guerre interarmées du Canada

Pour une génération d’officiers occidentaux, la réponse consiste à appliquer un cadre de décision et d’exécution plus vite que l’adversaire, à s’orienter en fonction des situations et à passer à l’action avant que l’adversaire ne puisse s’adapter. C’est une théorie impérieuse, mais si le combattant le plus rapide l’emportait toujours, bien des combats historiques auraient sans doute eu des issues différentes. La rapidité, composante décisive dans le Plan de Schlieffen, n’a pas pu en compenser le manque de souplesse. De même, l’empressement du général MacArthur à faire entrer le Corps expéditionnaire et la Huitième Armée en Corée du Nord a fait intervenir la Chine dans la guerre de Corée, ce qui a entraîné plusieurs défaites en novembre et décembre 1950.

Le fait est que la rapidité n’est qu’une composante d’un combat. Quand l’accent est mis sur un processus décisionnel accéléré, une autre composante tout aussi importante est négligée : le choix du bon moment. En fait, la rapidité est une dimension du temps, et un moment mal choisi a privé Napoléon de la victoire à Borodino et celle du général Lee à Gettysburg. Certes, la rapidité est importante à n’en pas douter, mais l’interruption de la boucle OODA d’un adversaire nécessite que l’on agisse au bon moment aussi bien que rapidement.

Qu’est-ce que la boucle OODA?

Le colonel John Boyd (USAF) a mis à profit ses expériences vécues pendant la guerre de Corée pour élaborer un modèle de rétroaction itératif connu aujourd’hui comme étant la boucle OODA. Depuis lors, celle ci est devenue un des cadres décisionnels les plus populaires dans les forces armées occidentales professionnelles et ailleurs. Des entreprises telles que Dell et Scotts Miracle Gro ont adopté des processus s’apparentant à la boucle OODA de Boyd, qui a été étudiée dans le contexte de divers sports pour améliorer la rapidité des athlètes au jeu.

La boucle OODA de Boyd est souvent décrite comme étant un simple cycle à quatre stades. Le cycle commence par une observation, qui amène le participant à s’orienter en fonction des options possibles, puis à décider d’un plan d’action et, enfin, à agir pour donner suite à la décision prise. Les résultats sont ensuite observés, et le cycle se répète. Dans la présente version, la réussite réside entièrement dans le franchissement de la boucle OODA plus vite que l’adversaire.

La boucle OODA complète de Boyd, présentée dans un exposé intitulé « The Essence of Winning and Losing » [L’essence de la victoire et de la défaite], était plus détaillée. Dans le présent modèle, la boucle s’apparente à un cycle moins linéaire et à un processus cybernétique plus continu et comportant de multiples mécanismes de rétroaction intégrés. L’observation ne compte pas qu’un stade : c’est plutôt une prise de conscience évolutive fondée sur les circonstances en mutation constante et sur des renseignements imparfaits. De même, l’orientation ne cesse jamais et elle évolue constamment à la lumière des nouvelles données. Même les stades « décision » et « action » du cycle ne sont pas isolés; ils sont plutôt reliés au sein de l’ensemble de la boucle de rétroaction. Les actions peuvent avoir lieu simultanément ou de façon séquentielle.

Détail de la boucle OODA

Une façon clé d’appliquer la boucle OODA détaillée de Boyd consiste à l’envisager dans l’optique de la méthode scientifique. Dans cette perspective, les décisions sont des hypothèses, et les actions correspondent aux manières dont une hypothèse choisie est mise à l’essai. Ensuite, les actions engendrent des renseignements qui donnent lui à d’autres observations et analyses. Si ces renseignements sont imparfaits, ou si l’orientation en fonction des connaissances ainsi acquises est déficiente, un traitement plus rapide risque alors d’accélérer tout simplement la prise d’une mauvaise décision ou le recours à une action maladroite.

En d’autres mots, il se peut que la rapidité n’améliore pas les choses. Comme dans le cas d’un danseur qui perd son équilibre, la solution risque de ne pas résider dans l’accélération, mais plutôt dans la pause, le rétablissement et la reprise de la cadence. La même consigne s’applique à la boucle OODA. Pour bien l’employer, le participant doit comprendre le grand concept du rythme et ce qu’est le choix du bon moment.

Cadence, rapidité et choix du bon moment

L’OTAN définit actuellement la cadence comme étant « le taux d’action militaire par rapport à l’ennemi ». La cadence est donc fonction de deux éléments : le taux d’action militaire, ou la vitesse, et le rythme de cette action relativement à un ennemi, ou le facteur temps.

Une description plus large et plus perspicace pourrait correspondre à la définition du mot « cadence » donnée par Bruce Lee : « Ce petit fragment de temps qui est le plus propice à l’exécution d’actions efficaces. » [traduction] Selon cette définition, les combattants dont les interventions sont fructueuses règlent leur vitesse de manière que leurs actions coïncident avec celles de leur adversaire, l’objectif étant d’agir « au moment psychologique et physique exact où l’adversaire affiche une faiblesse » [traduction]. Le rythme qui s’ensuit, ou les structures du temps où les actions sont exécutées, permettent d’examiner le combat en recourant à la notion des temps (ou des battements).

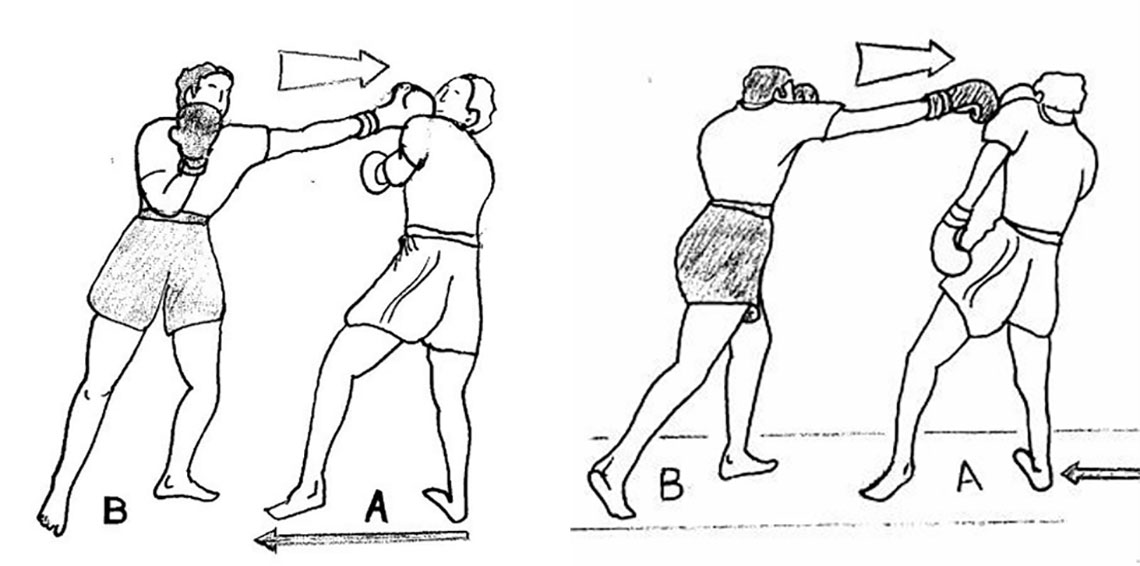

Les battements sont courants dans le domaine des arts, par exemple dans la déclamation ponctuée des poèmes ou la signature rythmique d’une œuvre musicale. Dans cette perspective, un battement (ou un temps) représente une action ou un moment de changement. Les battements sont présents de même dans les combats, par exemple dans la combinaison un-deux d’un boxeur, où le battement « un » est un coup droit donné avec le bras dominant, tandis que le battement « deux » est le coup donné en par l’autre bras. Cet agencement de coups de poing peut être rendu plus compliqué par l’ajout de troisième, quatrième, cinquième et sixième mouvements représentant des crochets et des uppercuts des deux côtés, mais, quel que soit leur nombre, les coups correspondent aux battements exploités face à l’adversaire, compte tenu de son rythme.

Légende

Croquis illustrant un coup droit et un coup en croisé, une combinaison un-deux (Wikimedia)

Le temps qui s’écoule entre les battements est ce qui rend ce concept utile. Ce temps est appelé demi battement. Si nous le comptions à haute voix, nous dirions « un-et-deux-et-trois-et-quatre ». Dans la combinaison un deux, le demi battement est le moment qui suit celui où le premier coup droit a fait mouche, mais qui précède celui où le coup en croisé est porté. Ce très court fragment de temps, ce demi battement, est celui où un combattant est vulnérable et risque de voir son rythme perturbé parce qu’il se trouve entre deux actions. En d’autres mots, c’est le moment où un combattant risque le plus de voir son cycle décision action interrompu.