Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2017: Design et méthodes

Télécharger la version PDF, 2074 Ko

Promouvoir et protéger la santé des canadiens grâce au leadership, aux partenariats, à l'innovation et aux interventions en matière de santé publique, Agence de la santé publique du Canada.

Préserver l'efficacité des antimicrobiens utilisés chez les humains et les animaux, Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens.

Also available in English under the title:

Canadian Integrated Program for Antimicrobial Resistance Surveillance (CIPARS) 2017: Design and Methods

Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec :

Dolly Kambo

Adjointe exécutive

Agence de la Santé Publique du Canada

370 Speedvale Avenue Ouest, Guelph, ON N1H 7M7

Téléphone : 519-826-2174

Télécopieur : 519-826-2255

Courriel : phac.cipars-picra.aspc@canada.ca

On peut obtenir, sur demande, la présente publication en formats de substitution.

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de la Santé, 2020

Date de publication : décembre 2020

La présente publication peut être reproduite sans autorisation pour usage personnel ou interne seulement, dans la mesure où la source est indiquée en entier.

Cat. : HP2-4/2017F-3-1-PDF

ISBN : 978-0-660-36794-1

Pub. : 200318

Citation suggérée :

Gouvernement du Canada. Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA) 2017 : Design et méthodes. Agence de la santé publique du Canada, Guelph (Ontario), 2020.

Table des matières

- Nouveautés du PICRA en 2017

- Design et méthodes

- Utilisation des antimicrobiens

- Résistance aux antimicrobiens

- Surveillance chez les humains

- Surveillance de la viande vendue au détail

- Surveillance à l'abattoir

- Surveillance à la ferme

- Surveillance des isolats cliniques animaux

- Aliments et ingrédients des aliments pour animaux

- Méthodes d'isolement des bactéries

- Méthodes de sérotypage et de lysotypage

- Méthodologies des tests de sensibilité aux antimicrobiens

- Valeurs seuils de la sensibilité aux antimicrobiens

- Analyse des données

- Classification des antimicrobiens

- Annexe

Nouveautés du PICRA en 2017

Utilisation des antimicrobiens chez les animaux

- En 2017, Pêches et Océans Canada a fourni les données sur les quantités d'antimicrobiens utilisés en aquaculture chez les poissons de mer et d'eau douce.

Résistance aux antimicrobiens

- En 2017, nous avons effectué, dans le cadre de la vente au détail, un échantillonnage en Ontario et dans les Prairies pour une partie de l'année seulement et aucun échantillonnage n'a été effectué dans la région de l'Atlantique.

- Le prélèvement d'échantillons de dindon haché vendu au détail, pour la détection de Campylobacter spp., a été interrompu de façon définitive en 2017.

- En 2017, les échantillons de 2017 communs à FoodNet et au PICRA ont été séquencés à l'aide de la plateforme MiSeq d'IlluminaMD; le sérotype prédictif a été déterminé en utilisant SISTR (Salmonella in silico Typing Resource).

- Pour 2017, les isolats de Salmonella de sérotype Enteritidis, Heidelberg et Typhimurium ont été soumis à un test de lysotypage s'ils étaient envoyés avant le 28 septembre 2017; tous les isolats soumis après cette date n'ont pas été lysotypés.

Design et méthodes

Utilisation des antimicrobiens

Les activités de surveillance de l'utilisation d'antimicrobiens chez les humains réalisées par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) sont présentées dans la mise à jour de 2018 du Système canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (SCSRA)Note de bas de page 1. Une sélection de certaines données provenant de IQVIA (anciennement connu sous le nom de QuintilesIMS) et présentées dans le rapport de 2017 du SCSRA ont été ajoutées dans les résultats intégrés de ce rapport (entente verbale avec le SCSRA).

Quantités d'antimicrobiens distribués pour la vente aux fins d'utilisation chez les animaux

Les données sur les ingrédients actifs distribués pour la vente ont été regroupées et transmises à l'Agence de la santé publique du Canada par l'Institut canadien de la santé animale (ICSA) à titre d'estimation des antimicrobiens utilisés chez les animaux. L'ICSA est une association commerciale qui représente les fabricants et distributeurs de médicaments destinés aux animaux de compagnie, aux animaux utilisés dans les sports et aux animaux destinés à l'alimentation (y compris les poissons) au Canada. Selon cette association, les ventes de ses membres représentent approximativement 95 % de toutes les ventes de produits pharmaceutiques vétérinaires homologués au CanadaNote de bas de page 2. L'ICSA coordonne la collecte électronique de données provenant de ses membres. La collecte et l'analyse des données sont effectuées par une tierce partie, Impact Vet. Les données de l'ICSA comprennent des renseignements provenant de 17 fabricants de produits antimicrobiens destinés à l'utilisation chez les animaux au Canada et de 4 grossistes ou distributeurs importants. Les données de l'ICSA relatives à la distribution des antimicrobiens utilisés chez les animaux offrent un contexte qui permet d'interpréter d'autres données sur l'utilisation des antimicrobiens chez les animaux qui sont recueillies dans le cadre de la surveillance à la ferme ou la recherche. Elles constituent également un moyen d'estimer les variations temporelles globales associées à l'utilisation d'antimicrobiens chez les animaux.

Le nombre de kilogrammes d'ingrédients actifs est déclaré au PICRA à l'échelle du fabricant d'aliments et de la clinique vétérinaire dans la chaîne de distribution. Les fabricants ont attribué l'utilisation d'antimicrobiens aux animaux d'élevage (y compris les chevaux) ou aux animaux de compagnie selon les allégations figurant sur l'étiquette, et dans le cas où l'étiquette indiquait les deux types d'animaux, le fabricant a attribué (estimé) son utilisation aux animaux de compagnie ou aux animaux d'élevage.

Ces données ne représentent pas l'utilisation réelle d'antimicrobiens pour une année donnée, mais le volume d'antimicrobiens distribués par les fabricants et les grossistes. Les quantités distribuées devraient correspondre approximativement aux quantités utilisées, en particulier lorsque les données incluses couvrent plus d'une année. Toutefois, lorsqu'il s'agit de données couvrant une seule année, les volumes distribués peuvent varier par rapport aux quantités réellement utilisées en raison de l'intervalle de temps entre la distribution des médicaments et leur utilisation réelle, ainsi qu'en raison de la constitution de stocks d'antimicrobiens à différentes étapes du système de distribution. Les données des ventes ne représentent pas non plus les pertes de médicaments en raison de leur péremption.

Les données n'incluent pas les antimicrobiens importés pour usage personnel en vertu de la disposition pour approvisionnement personnel de la Loi sur les aliments et drogues du gouvernement fédéral et de son Règlement. Elles n'incluent pas non plus les ingrédients pharmaceutiques actifs importés en vrac et préparés par un pharmacien ou un vétérinaire accrédité. Les derniers renseignements provenant d'une étude Ipsos/Impact Vet, menée pour l'ICSA, indiquent que les occasions manquées d'obtenir des données en raison de l'importation pour usage personnel et de l'importation d'ingrédients pharmaceutiques actifs sont estimées à 13 % du total des ventes de produits de santé animale (communication personnelle, Jean Szkotnicki). Les données de l'ICSA ne comprennent pas les ordonnances d'antimicrobiens à usage humain exécutées par les pharmaciens pour des animaux de compagnie. Par conséquent, les données de l'ICSA sous-estiment le volume réel d'antimicrobiens utilisés chez les animaux au Canada. De plus, les données de l'ICSA ne représentent pas ce qui se produit après l'achat des médicaments; par conséquent, ces données ne fournissent pas de renseignements sur les pratiques réelles d'utilisation des antimicrobiens, comme le dosage, la durée d'utilisation, la justification de l'utilisation, les renseignements détaillés propres à un médicament ou l'utilisation en dérogation des directives de l'étiquette.

Les données de l'ICSA comprennent des médicaments vendus directement aux pharmaciens qui se spécialisent dans les médicaments destinés aux animaux d'élevage. Elles n'incluent pas les agents antimicrobiens que les vétérinaires transmettent aux pharmacies et qui sont ensuite utilisés par les pharmacies. Cette dernière distribution se reflète dans les données à l'échelle des cliniques vétérinaires.

L'ICSA fournit ces renseignements regroupés en catégories, et certains antimicrobiens ne sont pas déclarés de façon indépendante. Il s'agit d'une « règle de 3 par entreprise » établie par l'ICSA pour se conformer à la réglementation anticoncurrentielle de l'Union européenne et des États-Unis. Dans certains cas, l'ICSA ajoute une « règle de 90 % » afin de ne pas contrevenir aux règlements des États-Unis. Ces règles comptables peuvent entraîner des modifications de la catégorisation d'antimicrobiens précis au cours du temps. Pour l'année 2017, les antimicrobiens sont catégorisés selon le tableau 1.

| Classe d'antimicrobiens | Ingrédient |

|---|---|

| Aminoglycosides | Amikacine, apramycine, dihydrostreptomycine, sulfate de framycétine, gentamicine, néomycine, spectinomycine, streptomycine |

| β-Lactames/pénicillines | Amoxicilline, ampicilline, acide clavulanique, cloxicilline, pénicilline |

| Céphalosporines | céfadroxil, céfalexine, céphapirine, céfazoline, céfovecin, céfoxitine, cefpodoxime, ceftiofur |

| Fluoroquinolones | Ciprofloxacine, danofloxacine, enrofloxacine, marbofloxacine, orbifloxacine, pradofloxacine |

| Anticoccidiens de synthèse et arsénicaux | Amprolium, clopidol, décoquinate, diclazuril, halofugione, narasin, pyriméthamine, robénidine, toltrazuril |

| Anticoccidiens ionophores | Lasalocide, maduramicine, monensin, salinomycine |

| Lincosamides | Clindamycine, lincomycine, pirlimycine |

| Macrolides | Érythromycine, gamithromycine, tildipirosine, tilmicosine, tulathromycine, tylosine |

| Autres antimicrobiens | Avilamycine, bacitracine, bambermycine, chloramphénicol, gluconate de chlorhexidine, florfénicol, acide fusidique, novobiocine, polymixine B, tiamuline, virginiamycine |

| Tétracyclines | Chlortétracycline, doxycycline, minocycline, oxytétracycline, tétracycline |

| Triméthoprime et sulfamides | Sulfadiazine, sulfadoxine, sulfamérazine, sulfaméthazine, sulfaméthoxazole, sulfaquinoxaline, sulfathiazole, triméthoprime |

Figures temporelles et tableaux de données pour les tests d'analyse statistique

Puisque les données de l'ICSA représentent des informations de recensement, aucune évaluation n'a été effectuée à l'égard des différences statistiques entre les années (c.-à-d. que les données de l'ICSA ne sont pas des données qui proviennent d'échantillons). Toute différence observée entre les résultats devrait refléter une différence réelle quant aux quantités d'antimicrobiens distribués pour la vente par les sociétés membres.

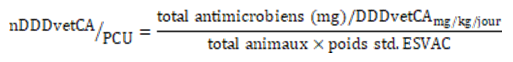

« Population correction unit »

Les variations de la quantité globale d'antimicrobiens distribués au cours du temps peuvent refléter différentes situations : une évolution réelle des pratiques d'utilisation, une évolution du nombre ou du type d'animaux dans la population (qui nécessitent des antimicrobiens), une évolution de la prévalence des maladies qui nécessitent l'utilisation d'antimicrobiens, ou une évolution des types d'antimicrobiens administrés. Afin d'ajuster les données des ventes en fonction de l'évolution des populations animales au cours du temps, on a appliqué un dénominateur qui représente le nombre d'animaux et leurs poids (biomasse animale). Ce dénominateur est fondé sur la méthodologie actuellement utilisée par le réseau de Surveillance européenne de la consommation d'antibiotiques à usage vétérinaire (ESVAC)Note de bas de page 3.

L'ESVAC ajuste les données des ventes au moyen d'une unité corrigée de la population (PCU) qui est un indicateur de la biomasse animale susceptible de recevoir un traitement par des antimicrobiens. Il s'agit d'une mesure technique seulement, où 1 PCU = 1 kg de différentes catégories d'animaux vivants et abattus. La méthodologie de l'ESVAC a été utilisée le plus possible, mais les renseignements sur la population recueillis par Statistique Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada présentent une structure légèrement différente de celle des données auxquelles l'ESVAC a accès (Eurostat et TRACES). Par conséquent, les comparaisons directes des PCU ou des mg/PCU avec les données des pays qui participent à l'ESVAC doivent être établies avec prudence.

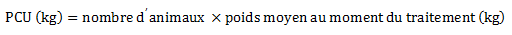

Le PCU est calculé en multipliant le nombre d'animaux vivants et abattus de chaque espèce et de chaque stade de production par le poids théorique (normalisé) au moment le plus probable du traitementNote de bas de page 4,Note de bas de page 5.

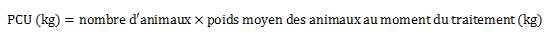

Équation 1 Formule pour le calcul du PCU

Équation 1a. Formule pour le calcul du PCU

Équation 1a - Équivalent textuel

Le PCU (en kilogramme) est calculé en multipliant le nombre d'animaux par le poids moyen des animaux au moment du traitement (en kilogramme)

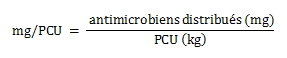

Équation 1b. Formule pour le calcul du PCU

Équation 1b - Équivalent textuel

Les milligrammes par « Population correction unit » (PCU) est calculée en divisant la quantité d'antimicrobiens distribuée (en mg) par la valeur du PCU (en kilogramme)

Les données du dénominateur national à propos du nombre d'animaux vivants et abattus ont été obtenues des sites Web de Statistique Canada, d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, de Pêches et Océans Canada, de l'Institut canadien de la santé animale et de Canada Équestre (anciennement nommé Canada Hippique). Il convient de noter que certains sites Web mettent à jour périodiquement leurs données historiques; par conséquent, les données sont considérées comme les plus exactes possible à la date où elles sont consultées.

À l'automne 2013, le PICRA a rencontré des personnes volontaires affiliées à des groupes de production animale, à l'industrie pharmaceutique et certains représentants des gouvernements provinciaux de l'agriculture pour discuter sur les poids moyens canadiens au moment du traitement. Au moyen des données du PICRA qui étaient disponibles et des commentaires recueillis par ces participants (avis du comité d'experts), nous avons déterminé conjointement les poids moyens canadiens au moment du traitement. Cette démarche repose sur le principe que les animaux canadiens, dans le cas de certaines espèces animales ou certains stades de production, pourraient être plus lourds ou plus légers que les animaux européens.

En 2017, sur la base d'une consultation avec un expert de l'industrie, le PICRA a modifié le poids des porcs exportés par le Canada (destinés à l'alimentation) pour le calcul du PCUCANADA. Le PICRA a également appliqué le poids de 1 kg pour la volaille importée et exportée pour le calcul du PCUESVAC, mais a utilisé les catégories de poids canadiennes déclarées pour déterminer le PCUCANADA.

Inclusions et exclusions détaillées pour le dénominateur du PCU

Conformément à la méthodologie de l'ESVAC, les animaux exportés ont été ajoutés au PCU, tandis que les animaux importés en ont été soustraits, selon l'hypothèse de l'ESVAC que les animaux sont traités dans leur pays d'origine. Cependant, il a été noté que dans le contexte canadien, cette situation varierait en fonction du stade de production dans lequel se trouvent les animaux qui traversent la frontière.

Aux fins de calcul du PCU, les espèces d'animaux d'élevage dont les populations sont les plus importantes ont été incluses, à l'aide des mêmes catégories d'élevage que l'ESVAC (pour la plupart, en fonction de la disponibilité des données), à l'exception notable de l'inclusion supplémentaire des vaches de boucherie (qui ne sont pas incluses par l'ESVAC).

Les espèces actuellement exclues des calculs du PCU comprennent les gibiers (p. ex. orignal), les animaux de compagnie de « poche » (p. ex. hamsters, cochons d'Inde, oiseaux de compagnie), les reptiles et les amphibiens.

Pour certains stades de production, les données d'importation et d'exportation pour les volailles sont incluses dans une structure différente avant et après 2009, selon les données accessibles de Statistique Canada. Les importations et les exportations de volailles pour certaines catégories de poids ont été ajoutées, alors qu'elles ne sont pas incluses dans la méthodologie de l'ESVAC.

Stratification provinciale du numérateur et du dénominateur

Il est possible que des antimicrobiens soient redistribués dans d'autres provinces après leur distribution dans les cliniques vétérinaires (en particulier la redistribution d'aliments médicamentés : par exemple, des renseignements invérifiables indiquent que le Nouveau-Brunswick dispose d'une industrie négligeable quant à ses meuneries et qu'il achète généralement ses aliments médicamentés au Québec). Par conséquent, il faut être prudent lorsqu'on interprète les quantités d'antimicrobiens distribués pour la vente au sein de chaque province. Les calculs provinciaux/régionaux du PCU doivent faire l'objet d'une discussion plus poussée.

Discussion globale des forces et des limites

Les données de l'ICSA fournissent une mesure approximative des antimicrobiens distribués pour la vente et destinés à toutes les espèces animales, y compris ceux qui ne font pas l'objet de la Surveillance à la ferme du PICRA (avec les réserves appropriées concernant les importations pour usage personnel et les importations d'ingrédients pharmaceutiques actifs). Actuellement, la mesure du PCU ne tient pas compte de la durée de vie de l'animal, qui peut influencer l'interprétation des quantités d'antimicrobiens administrés aux animaux. De plus, l'utilisation d'un poids standard statique peut ne pas refléter un changement de la production dans l'industrie influant sur les poids moyens des animaux traités et attribuable à des conditions météorologiques, au commerce ou à d'autres raisons. Les mesures de l'utilisation d'antimicrobiens déclarées selon de grandes catégories et selon un dénominateur, le PCU, ne tiennent pas compte de la quantité de médicament nécessaire pour atteindre un succès thérapeutique. Ceci pourrait affecter l'interprétation des tendances. Par exemple, une diminution de la valeur des mg/PCU pourrait refléter un changement d'utilisation au profit d'un médicament ayant une plus petite dose quotidienne, plutôt qu'une diminution de l'exposition réelle des animaux aux antimicrobiens. Les données de l'ICSA doivent être interprétées comme une mesure décrivant l'utilisation d'antimicrobiens chez les animaux. Une extrême prudence est de mise lorsqu'on procède à des inférences en vue de toute utilisation chez une espèce animale précise.

Au cours des dernières années, plusieurs progrès ont été réalisés à l'égard du raffinement de ces données. En effet, depuis 2011, les données sont stratifiées par province; depuis 2012, elles sont stratifiées par animaux de compagnie/animaux d'élevage; et, depuis 2013, elles sont stratifiées par voie d'administration.

Quantités d'antimicrobiens distribués pour la vente aux fins d'utilisation dans les cultures

L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada recueille les données sur les ventes canadiennes annuelles auprès de tous les fabricants de pesticides. L'ARLA a gracieusement fourni au PICRA les renseignements sur les ventes d'antimicrobiens homologués aux fins d'utilisation comme pesticides sur les cultures. Ces données représentent les antimicrobiens ayant été administrés pour les raisons suivantes : brûlure bactérienne sur les fruits à pépins (pommes, poires, coings), les framboises, les mûres et les baies de Saskatoon; flétrissement des bourgeons et chancre bactérien sur les cerises; chancre de la tige et tache bactérienne sur les légumes-fruits en serre ou en champ (poivrons, tomates et aubergine); et bactériose du noyer sur les noix de Grenoble. Dans le but de protéger les renseignements commerciaux confidentiels, les données sont présentées uniquement en combinaison avec les données pour les humains et les animaux.

Quantités d'antimicrobiens utilisés en aquaculture chez les poissons de mer et d'eau douce

Pêches et Océans Canada (MPO) exige des exploitants de l'industrie d'aquaculture qu'ils signalent leur utilisation de médicaments, y compris les antimicrobiens (comme l'autorise la Loi sur les Aliments et drogues) et les pesticides (enregistrés en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires) en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires encadrée par l'autorité du Règlement sur les activités d'aquaculture autorisées en vertu de la Loi sur les pêches. Dans un rapport annuel, les exploitants aquacoles sont tenus de déclarer la quantité de médicaments et de pesticides utilisés tout au long de l'année à chaque endroit (c.-à-d. site agricole). À partir de ces données, le nombre d'ordonnances et la fréquence des périodes de traitement sont calculés, en plus des mesures prises pour éviter la nécessité d'une telle utilisation. Ces données couvrent toutes les installations aquacoles de poissons d'eau douce et de mer au Canada. Vous trouverez de plus amples renseignements sur l'utilisation d'antimicrobiens et d'autres produits par l'industrie aquacole au Canada sur le site Web du MPO sur l'aquacultureNote de bas de page 6.

Surveillance à la ferme

Questionnaire pour les fermes d'élevage

Poulets de chair

Dans la composante Surveillance à la ferme des poulets de chair du Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (PICRA), les données sur les fermes sentinelles étaient recueillies par l'intermédiaire de questions posées par le vétérinaire en médecine aviaire (ou le personnel technique désigné) au producteur (ou au personnel agricole désigné). Les questionnaires permettaient de recueillir des renseignements liés aux couvoirs et aux fermes d'élevage de poulets de chair. Le vétérinaire a demandé au producteur les reçus de livraison des poussins qui renferment les renseignements nécessaires pour remplir la portion du questionnaire qui concerne les couvoirs, comme les renseignements sur le troupeau reproducteur, y compris l'origine (c.-à-d. la province d'origine ou d'importation), l'intervalle d'âge du troupeau reproducteur, si le couvoir a acheté les poussins sous forme d'œufs d'incubation ou de poussins, les antimicrobiens utilisés et les voies d'administration, le dosage, les raisons principales (traitement, prévention, troupeau reproducteur à haut risque, demande du producteur), les raisons secondaires ou selon la maladie diagnostiquée (infection à E. coli aviaire pathogène, Enterococcus cecorum, Salmonella spp., Staphylococcus spp., infections clostridiales précoces et d'autres maladies) ainsi que tous les vaccins administrés in ovo ou à l'éclosion. Le vétérinaire ou un membre du personnel désigné a confirmé les renseignements en appelant les couvoirs.

On a complété à la portion du questionnaire qui concerne les fermes à l'aide des reçus de livraison des aliments (moulée), des dossiers de la ferme, des ordonnances ou de questions posées au producteur. On a également obtenu les renseignements démographiques de la ferme (p. ex. période contingentaire, âge et estimation du poids des oiseaux au moment de la visite, capacité de la ferme, du poulailler et de l'étage), ainsi que les renseignements en matière de biosécurité et de santé animale (p. ex. vaccins administrés à la ferme).

On a questionné le producteur ou le membre du personnel agricole désigné à propos de l'utilisation d'antimicrobiens administrés par les aliments et l'eau. Des données ont été recueillies à propos de chaque type d'aliment servi au troupeau, y compris les aliments médicamentés et non médicamentés (les moulées non médicamentées ne comprenaient pas d'antimicrobiens), le nombre total de jours au cours desquelles chaque type d'aliment était servie et l'âge des troupeaux au début et à la fin de chaque ration. D'autres renseignements ont été recueillis à propos des aliments contenant des antimicrobiens tels que le ou les ingrédients actifs, leur concentration dans les aliments et les raisons principales de cette utilisation d'antimicrobiens (stimulation de la croissance, prévention ou traitement de maladies). Les raisons secondaires d'utilisation d'antimicrobiens ou selon la maladie diagnostiquée ont été recueillies lorsque la raison principale de l'utilisation était le traitement ou la prévention de maladies. La liste des raisons secondaires comprenait les maladies les plus fréquemment diagnostiquées chez les poulets de chair : omphalite, septicémie, maladies musculosquelettiques, maladies respiratoires, entérite nécrotique, coccidiose et d'autres maladies (p. ex. toute étiologie non bactérienne, comme les étiologies virales et métaboliques).

Les données recueillies sur l'exposition aux antimicrobiens par l'eau comprenaient les ingrédients actifs dans les médicaments utilisés, le dosage (g ou mL/L d'eau de consommation), l'âge au début et à la fin de chaque médication administrée par l'eau, la proportion de troupeaux exposés et les raisons de l'utilisation. Les raisons principales et secondaires pour la prévention et le traitement pour l'administration d'antimicrobiens par l'eau étaient semblables à celles décrites pour l'administration d'antimicrobiens par les aliments. On a également demandé au producteur s'il avait reçu une ordonnance d'un vétérinaire si le médicament utilisé dans l'eau était un achat en vente libre.

Selon les éléments exigés par la Norme nationale de biosécurité pour les fermes avicolesNote de bas de page 7, des questions pertinentes ont été posées à propos du niveau de biosécurité. Des questions sur la gestion de l'accès, la gestion de la santé animale et la gestion opérationnelle ont été incluses. On a également recueilli des données sur l'état de santé du troupeau (p. ex. diagnostic des maladies bactériennes et virales les plus courantes) et l'administration de vaccins depuis le placement des poussins.

Porcs en croissance-finition

Dans la composante Surveillance à la ferme des porcs en croissance-finition du PICRA, les données sur les fermes sentinelles étaient recueillies par l'intermédiaire de questions posées par le vétérinaire en médecine porcine (ou le personnel technique désigné) au producteur (ou au personnel agricole désigné). Les questionnaires incluaient des sections demandant de l'information sur l'utilisation d'antimicrobiens, les caractéristiques démographiques des troupeaux et la santé des animaux.

Les questions portant sur le nombre de porcs dans la population à l'étude différaient selon le système de gestion : en rotation ou en tout plein-tout vide. La gestion en tout plein-tout vide est un système de production dans lequel les porcs arrivent dans la porcherie et en sortent, en lots distincts. En évitant de mélanger les lots, on espère réduire les risques de propagation des maladies. Habituellement, les installations sont entièrement nettoyées et désinfectées entre chaque lot. Cette méthode d'élevage se fait généralement par salle ou par bâtiment. Dans le système de gestion en rotation, des animaux sont continuellement enlevés et ajoutés du système de production.

Le questionnaire sur l'utilisation d'antimicrobiens était conçu pour recueillir des données sur les troupeaux de porcs en croissance-finition. Aucune donnée individuelle sur les porcs n'a été recueillie. Six parcs de porcs représentatifs de cette population ont été sélectionnés et des échantillons de matière fécale y ont été prélevés à des fins d'isolement bactérien et pour faire l'objet de tests de sensibilité aux antimicrobiens. Par conséquent, dans le cas des troupeaux en tout plein-tout vide, la population à l'étude comprenait tous les porcs qui sont arrivés dans la porcherie et en sont sortis et qui faisaient partie du même groupe que les porcs échantillonnés. La population à l'étude dans les troupeaux en rotation concernait les porcs qui sont entrés dans l'unité de croissance-finition avec les porcs échantillonnés.

Des questions ont également été posées aux propriétaires et aux gérants des troupeaux sur leur utilisation d'antimicrobiens ajoutés aux aliments, à l'eau ou administrés par injection. Les renseignements recueillis sur chaque type d'aliment administré au cours de la période de croissance-finition comprenaient la présence d'antimicrobiens dans les aliments (moulée médicamentée) ou l'absence d'antimicrobiens (moulée non médicamentée), le nombre moyen de semaines au cours desquelles chaque ration était servie et les poids des porcs au début et à la fin de cette période. D'autres renseignements ont été recueillis à propos des rations contenant des antimicrobiens : les ingrédients antimicrobiens actifs, la concentration des ingrédients actifs dans la moulée et les raisons principales de cette utilisation d'antimicrobiens (une parmi la stimulation de la croissance, la prévention et le traitement de maladies). Si la justification principale d'utilisation d'antimicrobiens était la prévention et le traitement de maladies, les répondants pouvaient choisir l'une des raisons secondaires suivantes de l'utilisation d'antimicrobiens dans les aliments : maladie respiratoire, maladie entérique, boiterie ou autres maladies. On a également noté la proportion de porcs ayant reçu chaque aliment.

Les données recueillies sur l'exposition aux antimicrobiens par l'eau ou des injections comprenaient les ingrédients actifs dans les médicaments utilisés, les raisons de l'utilisation et la proportion de porcs exposés. Les raisons principales d'utilisation d'antimicrobiens dans l'eau comprenaient la prévention et le traitement de maladie, ainsi que les raisons secondaires connexes d'utilisation suivantes : maladie respiratoire, maladie entérique, boiterie ou autres maladies. Seules les raisons de traitement de maladie ont été recueillies pour l'utilisation d'antimicrobiens administrés par injection. Le nombre de porcs exposés à l'utilisation d'antimicrobiens dans l'eau ou par injection a été recueilli sous forme de données de catégorisation parmi les intervalles suivants : 1 à 25 %, 26 à 50 %, 51 à 75 % ou de 76 à 100 % des porcs. Aucune donnée sur l'utilisation d'antimicrobiens n'a été recueillie pour les stades de production antérieurs au stade de croissance-finition.

Aucune donnée sur l'utilisation d'antimicrobiens n'a été recueillie pour les stades de production antérieurs au stade de croissance-finition. Toutes les données relatives à l'utilisation d'antimicrobiens chez les porcs pesant moins de 15 kg (33 lb) ont été exclues, puisqu'à ce poids, car il est inférieur au standard de l'industrie des porcs en croissance-finition.

Dindons

Dans la composante Surveillance à la ferme des dindons du PICRA, les données sur les fermes sentinelles étaient recueillies par l'intermédiaire de questions posées par le vétérinaire en médecine aviaire (ou le personnel technique désigné) au producteur (ou au personnel agricole désigné). Des données ont été recueillies sur le marché visé pour les oiseaux échantillonnés. Les marchés potentiels étaient les suivants : dindons de chair âgés entre 64 et 71 jours et pesant en moyenne 5,5 kg, dindons femelles légères âgées entre 76 et 83 jours et pesant en moyenne 7,2 kg, dindons femelles lourdes âgées entre 99 et 106 jours et pesant en moyenne 9,4 kg, dindons mâles légers âgés entre 97 et 104 jours et pesant en moyenne 12,2 kg et dindons mâles lourds âgés entre 109 et 116 jours et pesant en moyenne 15,1 kg.

Des renseignements concernant l'utilisation de médicaments au couvoir ont été obtenus à l'aide des reçus de livraison des dindonneaux ou en appelant les couvoirs (s'ils étaient d'origine canadienne). Les données recueillies comprenaient des renseignements sur le troupeau reproducteur, y compris l'origine (p. ex., la province d'origine ou d'importation), l'intervalle d'âge du troupeau reproducteur, si le couvoir a acheté les dindonneaux sous forme d'œufs d'incubation ou de dindonneaux, les antimicrobiens utilisés et les voies d'administration et le dosage. De plus, la raison principale de l'utilisation d'antimicrobiens, telle que le traitement, la prévention, le risque élevé associé au troupeau reproducteur source ou la demande du producteur, a été fournie. La bactérie ou la maladie ciblée a aussi été mentionnée : E. coli, Salmonella spp., Staphylococcus spp. ou autres.

La portion du questionnaire qui concerne l'utilisation d'antimicrobiens à la ferme a été remplie à l'aide des reçus de livraison des aliments, des dossiers de la ferme, des ordonnances ou de questions posées au producteur. Des renseignements démographiques ont été recueillis au sujet de la ferme, de l'âge et du poids estimé des oiseaux au moment de la visite, de la capacité de la ferme, du poulailler et de l'étage, ainsi que des renseignements en matière de biosécurité et de santé animale (c.-à-d., les vaccins administrés à la ferme).

Le producteur ou le membre du personnel agricole désigné a été questionné sur l'UAM par les aliments et l'eau. Des données ont été recueillies à propos de chaque type d'aliment servi au troupeau. Ces données indiquaient si l'aliment contenait ou non des antimicrobiens (aliment médicamenté et non médicamenté), le nombre total de jours au cours desquels chaque type d'aliment était servi et l'âge des troupeaux au début et à la fin de chaque ration. D'autres renseignements ont été recueillis à propos des aliments contenant des antimicrobiens tels que le ou les ingrédients actifs, leur concentration dans les aliments et les raisons principales de cette utilisation d'antimicrobiens (stimulation de la croissance, prévention ou traitement de maladies). Les raisons secondaires d'utilisation d'antimicrobiens ont été mentionnées lorsque la raison principale de l'utilisation était la prévention ou le traitement de maladies. La liste des raisons secondaires comprenait les maladies les plus fréquemment diagnostiquées chez les dindons : omphalite, septicémie, maladies musculosquelettiques, maladies respiratoires, maladies entériques, coccidiose et d'autres maladies (p. ex. toute étiologie non bactérienne, comme les étiologies virales et métaboliques).

Les données recueillies sur l'exposition aux antimicrobiens par l'eau comprenaient les ingrédients actifs dans le ou les médicament(s) utilisé(s), le dosage (g ou ml/L d'eau de consommation), l'âge au début et à la fin de chaque médication administrée par l'eau, la proportion du troupeau exposé et la ou les raison(s) de l'utilisation. Les raisons principales et secondaires pour la prévention et le traitement pour l'administration d'antimicrobiens par l'eau étaient semblables à celles décrites pour l'administration d'antimicrobiens par les aliments. On a également demandé au producteur s'il avait reçu une ordonnance d'un vétérinaire ou si le médicament utilisé dans l'eau était un achat en vente libre.

Selon les éléments exigés par la Norme nationale de biosécurité pour les fermes avicolesNote de bas de page 8des questions pertinentes ont été posées à propos du niveau de biosécurité. Des questions sur la gestion de l'accès, la gestion de la santé animale et la gestion opérationnelle ont été incluses. On a également recueilli des données sur l'état de santé du troupeau (c.-à-d., le diagnostic des maladies bactériennes et virales les plus courantes) et l'administration de vaccins depuis le placement des dindonneaux.

Analyse des donnéesNote de bas de page 9

Les données ont été saisies dans une base de données PostGreSQL et des statistiques descriptives en ont été tirées au moyen d'un logiciel offert sur le marchéNote de bas de page 10.

Poulets de chair

Les expositions aux antimicrobiens de l'éclosion à la fin de la croissance ou au stade d'échantillonnage de fin de production (plus grand que ou égal à 30 jours) ont été résumées pour chaque troupeau. Par exposition, on entend toute utilisation déclarée d'un ingrédient actif par une voie d'administration donnée. Les données sont déclarées sous forme d'exposition à un ingrédient actif par une voie d'administration donnée, ainsi que par exposition à un ingrédient actif par toute voie d'administration. Ces expositions sont résumées par classe d'antimicrobiens.

Consommation d'aliments

Les estimations relatives à la consommation d'aliments reposaient sur une régression simple et un calcul intégral. Les estimations de consommation d'aliments provenant des standards de performance les plus récents (souches Ross et Cobb) et des objectifs de performance définis par les entreprises spécialisées dans la nutritionNote de bas de page 11,Note de bas de page 12,Note de bas de page 13,Note de bas de page 14,Note de bas de page 15 ont été enregistrées dans MicrosoftMC Excel. À partir de ces données, la consommation cumulative d'aliments a été calculée en utilisant la moyenne des normes relatives à l'alimentation des animaux pour les 2 souches les plus communes de poulets de chair ainsi que les standards définis par les entreprises spécialisées dans la nutrition (c.-à-d., qui ne sont pas propres à la souche) pour les poulets de chair dès leur éclosion (c.-à-d., mâles et femelles combinés). Cela a permis de créer une courbe pour la consommation d'aliments en gramme par oiseau par jour.

Le questionnaire sur les poulets de chair indiquait l'âge des oiseaux correspondant au début et à la fin de chaque ration. Étant donné que le dernier jour d'une ration était le premier jour de l'autre, un algorithme a été utilisé pour empêcher le chevauchement des jours pour chaque ration suivante. À l'aide de la courbe de consommation d'aliments, des paramètres de régression ont été calculés dans MicrosoftMC Excel. Une valeur minimale R au carré de plus de 0,99 était nécessaire pour être considérée comme un bon ajustement de la ligne de régression. Afin d'obtenir la ligne de régression la mieux ajustée, la courbe d'alimentation des poulets de chair a été divisée en 3 segments. Au segment 1, ou à la première ligne de régression, les estimations ont permis de calculer la consommation d'aliments lorsque l'âge des oiseaux au début ou à la fin de la ration était inférieur ou égal à 21 jours (c.-à-d., qui correspond à la couvaison et à la période d'engraissement précoce) (tableau 2). Les estimations de la deuxième ligne de régression (segment 2) ont été utilisées lorsque l'âge des oiseaux au début ou à la fin de la ration était supérieur ou égal à 35 jours (c.-à-d., qui correspond à la phase de finition ou à la période d'engraissement prolongée chez les poulets de chair) (tableau 2). La consommation d'aliments pour toutes les autres tranches d'âge était basée sur la représentation de la troisième ligne de régression (c.-à-d., la période d'engraissement) (tableau 2).

Les calculs de consommation d'aliments ont ensuite été réalisés en fonction des coefficients de régression calculés et présentés dans le tableau 2. Pour chaque ration, les coefficients de régression appropriés (basé sur l'âge des oiseaux au début et à la fin) et le nombre de jours au cours desquels la ration leur a été servie (tel qu'il est indiqué dans l'enquête) ont été introduits dans les formules de l'aire sous la courbe (tableau 2). Deux intégrales ont été calculées pour chacune des rations. L'intégrale inférieure « t » correspond au début de la ration et l'intégrale supérieure « t » à la fin de la ration. La différence entre l'intégrale supérieure et inférieure donne l'estimation de la consommation d'aliments en gramme par oiseau pour cette ration. La consommation d'aliments a été convertie de grammes en tonnes et multipliée par le nombre d'oiseaux à risque (c.-à-d., le nombre total d'oiseaux moins la moitié des mortalités) afin de fournir une estimation du nombre total de tonnes servies pour chaque ration. Le nombre d'oiseaux déclarés était le nombre total d'oiseaux livrés au bâtiment avicole concerné (poulailler ou étage) y compris la marge de tolérance de 2 % fournie par le couvoir. Cette valeur a ensuite été utilisée pour calculer les grammes d'antimicrobiens consommés par ration et intégrée à l'analyse quantitative.

| Segment de la courbe de consommation de moulée | Âge des oiseaux en jours | Coefficients de régression calculés | R2 | Calcul de l'aire sous la courbe et de la consommation de moulée | |||

| β0 | β1 | β2 | β3 | ||||

| 1 | ≤ 21 | 14,096 | 1,2095 | 0,228 | -0,003 | 0,99 | β0t+ β1t2/2+ β2t3/3+ β3t4/4 |

| 2 | ≥ 35 | -13,06 | 4,8777 | 0,085 | -0,0017 | 0,99 | β0t+ β1t2/2+ β2t3/3+ β3t4/4 |

| 3 | Tous les autres âges | -27,935 | 8,827 | -0,069 | -5,00E-05 | 0,99 | β0t+ β1t2/2+ β2t3/3+ β3t4/4 |

Consommation d'eau

Les estimations relatives à la consommation d'eau reposaient sur une régression simple et un calcul intégral. Elles ont été saisies dans Microsoft™ Excel. Les estimations ont été calculées à l'aide d'un graphique représentant la consommation d'eau quotidienneNote de bas de page 16, ce qui a permis de créer une courbe pour la consommation en litres par oiseau par jour.

Le questionnaire sur les poulets de chair indiquait l'âge des oiseaux correspondant au début et à la fin de chaque traitement par l'eau. Un algorithme a été utilisé pour empêcher tout chevauchement possible de l'âge en jours pour les traitements consécutifs par l'eau utilisant différents antimicrobiens au sein d'un même troupeau. À l'aide de la courbe de consommation d'eau, des paramètres de régression ont été calculés dans Microsoft™ Excel. Une valeur minimale R au carré supérieure à 0,99 était nécessaire pour être considérée comme un bon ajustement de la courbe de régression. Afin d'obtenir les valeurs de régression les mieux ajustées, la courbe de consommation d'eau a été divisée en 3 segments. Lorsque l'âge des oiseaux au début et à la fin du traitement par l'eau était inférieur ou égal à 21 jours, la consommation d'eau était calculée en fonction de la ligne de régression correspondant au premier segment de la courbe (tableau 3). Lorsque l'âge des oiseaux au début ou à la fin du traitement par l'eau était inférieur ou égal à 38 jours, la consommation d'eau était calculée en fonction de la ligne de régression correspondant au deuxième segment de la courbe (tableau 3). Pour toutes les autres tranches d'âge, la consommation d'eau a été calculée d'après la ligne de régression correspondant au troisième segment de la courbe. À partir des coefficients de régression, la consommation d'eau pouvait ensuite être calculée à l'aide du calcul intégral et de la formule de l'aire sous la courbe telle qu'elle a été décrite plus haut pour la consommation d'aliments des poulets de chair (tableau 3).

| Segment de la courbe de consommation d'eau | Âge des oiseaux en jours | Coefficients de régression calculés | R2 | Calcul de l'aire sous la courbe et de la consommation d'eau | |||

| β0 | β1 | β2 | β3 | ||||

| 1 | ≤ 21 | 0,0322 | 8,00E-05 | 0,0005 | -7,00E-06 | 0,99 | β0t+ β1t2/2+ β2t3/3+ β3t4/4 |

| 2 | ≥ 38 | 0,0335 | -0,0003 | 0,0005 | -7,00E-06 | 0,99 | β0t+ β1t2/2+ β2t3/3+ β3t4/4 |

| 3 | Tous les autres âges | -0,4475 | 0,0417 | -0,0007 | 4,00E-06 | 0,99 | β0t+ β1t2/2+ β2t3/3+ β3t4/4 |

Quantité d'antimicrobiens utilisés chez les poulets de chair

D'après les calculs propres aux espèces ci-dessus, les milligrammes d'ingrédient actif ont été obtenus pour chaque voie d'administration, déclarés par voie et l'ensemble de toutes les voies. Pour l'équation 2 à l'équation 4, le nombre total d'animaux correspond à la population du troupeau ou de l'élevage de départ moins la moitié du nombre des mortalités.

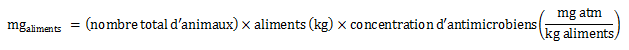

Équation 2. Estimation de la quantité totale de milligrammes administrés dans les aliments (poulets de chair, porcs et dindons)

Atm = antimicrobiens.

Équation 2 - Équivalent textuel

La quantité totale des milligrammes dans les aliments est calculée en multipliant le nombre total d'animaux par la quantité d'aliment consommés (en kilogramme) et par la concentration d'antimicrobiens (les milligrammes d'ingrédient actif divisés par les kilogrammes d'aliments).

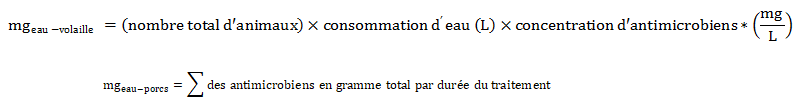

Équation 3. Estimation du total en milligrammes dans l'eau (poulets de chair, porcs et dindons)

Concentration d'antimicrobiens* = taux d'inclusion indiqué sur l'étiquette x la concentration de l'antimicrobien.

Équation 3 - Équivalent textuel

La quantité totale des milligrammes dans l'eau des volailles est calculée en multipliant le nombre total d'animaux par la quantité d'eau consommée (en litre) et par la concentration d'antimicrobiens* (en milligramme par litre).

La quantité totale des milligrammes dans l'eau des porcs est calculée en additionnant la quantité totale d'antimicrobiens en gramme administrés pendant la durée du traitement.

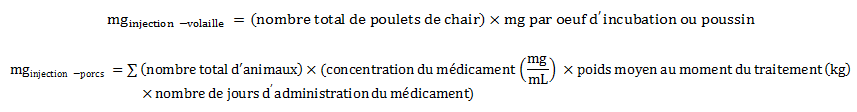

Équation 4. Estimation de la quantité totale de milligrammes administrés par injection in ovo ou sous‐cutanée au couvoir (poulets de chair, porcs et dindons)

Le nombre total d'animaux se rapporte à la population du troupeau de départ moins la moitié du taux de mortalité signalé au moment de l'échantillonnage, multiplié par la proportion de porcs exposés.

Équation 4 - Équivalent textuel

La quantité totale des milligrammes par injection des volailles est calculée en multipliant le nombre total de poulets de chair par la quantité de milligrammes injectés et par oeuf d'incubation ou par poussin.

La quantité totale des milligrammes par injection des porcs est calculée en additionnant les résultats obtenus par la multiplication du nombre total d'animaux par le résultat de la multiplication de la concentration du médicament (en milligramme par millilitre) par le poids moyen au moment du traitement (en kilogramme) et par le nombre de jours durant lesquels le médicament a été administré.

En fonction de la quantité d'aliments ou d'eau consommée et de la quantité administrée par injection (pour les poulets de chair et les dindons uniquement) qui provenait des calculs ci-dessus, les mesures ou indicateurs d'utilisation d'antimicrobiens suivants ont été présentés :

Milligrammes d'ingrédient actif/population correction unit (mg/PCU): Le nombre total de milligrammes (les injections, les aliments et l'eau combinés pour les poulets de chair et les dindons, et les aliments uniquement pour les porcs) pour chaque antimicrobien/classe et globalement, ajusté pour la population animale (1 cycle d'engraissement) et le poids.

- Étape 1 population correction unit (PCU) ou biomasse (Équation 5): Le PCU a été calculée en multipliant le nombre total d'animaux déclarés dans le questionnaire (correspondant à un cycle d'engraissement; population moins la moitié des animaux morts) par le poids théorique (standardisé) au moment le plus probable du traitement (le poids standard de l'ESVAC de 1 kg pour les poulets de chair, de 6,5 kg pour les dindons et de 65 kg pour les porcs a été utilisé).

- Étape 2 mg/PCU (Équation 6): L'estimation des mg/PCU pour chaque ingrédient actif de l'antimicrobien, compilé ensuite par classe et globalement afin de générer une estimation propre à une année donnée par espèce.

Équation 5. Formule pour le calcul du PCU

Équation 5 - Équivalent textuel

Le PCU (en kilogramme) est calculé en multipliant le nombre d'animaux par le poids moyen au moment du traitement (en kilogramme).

Équation 6. Formule pour le calcul du mg/PCU

Équation 6 - Équivalent textuel

La mesure des milligrammes par « Population correction unit » (PCU) est calculée en divisant la quantité d'antimicrobiens administrée dans les aliments, dans l'eau et par injection (en mg) par le PCU (population totale multipliée par le poids standard en kilogramme).

Doses définies journalières canadiennes (Defined Daily Doses) selon les doses canadiennes (DDDvetCA) : Les doses journalières moyennes canadiennes de chaque antimicrobien ont été, à quelques exceptions près, attribuées selon une méthodologie semblable à celle des DDDvet de l'ESVACNote de bas de page 17.

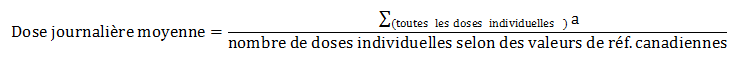

- Étape 1 Dose journalière moyenne (équation 7): La dose journalière moyenne a été déterminée comme suit : un DDDvetCA a été attribué à chaque antimicrobien en obtenant toutes les doses approuvées pour les poulets, les porcs et les dindons (aux fins de prévention et de traitement) selon 2 références canadiennesNote de bas de page 18,Note de bas de page 19 ou l'avis d'expert, en l'absence de produit étiqueté (utilisation des médicaments en dérogation des directives de l'étiquette, UMDDE)Note de bas de page 20. La somme de l'ensemble des doses a ensuite été divisée par le nombre total de doses uniques.

- Étape 2 DDDvetCA (équation 8) : Puisque la dose étiquetée (taux d'inclusion) variait selon la forme pharmaceutique (p. ex., g/tonne de produits administrés par les aliments, g/L d'eau pour les produits administrés par l'eau potable, mg/poussin ou œufs d'incubation pour les produits injectables), les valeurs ont été standardisées en mgmédicament/kganimal/jour selon l'approche de l'ESVAC. Comme dans la méthodologie de l'ESVACNote de bas de page 21, un DDDvetCA a été établi pour chaque composant antimicrobien des produits composés. Chez les poulets de chair et les dindons, cela s'applique aux médicaments en association suivants : lincomycine-spectinomycine et triméthoprime-sulfadiazine. Les valeurs pour les porcs et les poulets sont résumées dans le tableau A. 3 et le tableau A. 4. Veuillez noter que l'élaboration des valeurs de mesure est un processus itératif et, par conséquent, les valeurs peuvent changer (p. ex., nouveau produit sur le marché, changements apportés aux étiquettes des produits ou aux allégations approuvées, amélioration des mesures).

Équation 7. Calcul de la dose journalière moyenne

Réf. = référence.

- Équation 7 note a

-

Toutes les doses individuelles indiquées pour le traitement et la prévention et la stimulation de la croissance étaient utilisées pour le calcul de la dose journalière moyenne d'un antimicrobien; un antimicrobien peut avoir plus d'une dose unique par format ou indication du produit.

Équation 7 - Équivalent textuel

La dose journalière moyenne est calculée en additionnant toutes les doses individuelle puis divisées par le nombre de doses individuelles selon des valeurs de référence canadiennes

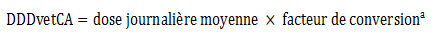

Équation 8. Standardisation de la dose journalière moyenne pour obtenir le DDDvetCA en mg de médicament par kilogramme de poids corporel (animal) par jour

- Équation 8 note a

-

Un facteur de conversion est utilisé pour standardiser l'unité du DDDvetCA en mgmédicament/kganimal/jour comme dans l'approche de l'ESVAC; veuillez consulter les tableaux A. 3 et A. 4 pour les facteurs de conversion propres aux poulets de chair et dindons et aux porcs en croissance-finition, respectivement.

Équation 8 - Équivalent textuel

Le DDDvetCA a été calculé en multipliant la dose journalière moyenne par le facteur de conversion.

Le nDDDvetCA (équation 9): Chaque ingrédient actif de l'antimicrobien et l'ensemble de tous les ingrédients actifs des antimicrobiens (total annuel) font l'objet d'ajustements en fonction de diverses unités techniques de mesure propres à l'espèce (p. ex., la population, le poids, les jours à risque) telles qu'elles sont décrites à l'équation 9 et l'équation 10. Comme pour les mg/PCU, ces indicateurs sont également utilisés pour les comparaisons au fil du temps entre les classes d'antimicrobiens et entre les espèces.

Équation 9. Calcul du nombre de doses journalières en utilisant les standards canadiens (nDDDvetCA)

- Équation 9 note a

-

Il s'agit du numérateur, la combinaison des milligrammes consommés par les aliments par l'eau et administrés par injection.

Équation 9 - Équivalent textuel

Le nDDDvetCA a été calculé en divisant le total des milligrammesa par le DDDvetCA standard en milligrammes par kilogramme par jour.

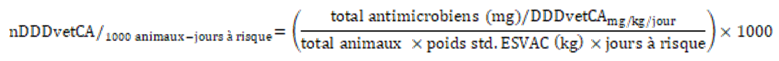

Nombre de doses journalière définies canadiennes (nDDDvetCA)/1 000 animaux-jours à risque (équation 10) : Également connu sous le nom d'incidence du traitementNote de bas de page 22,Note de bas de page 23,Note de bas de page 24,Note de bas de page 25. Cet indicateur a été calculé en divisant la valeur du nDDDvetCA (équation 9) par la valeur du dénominateur (population du troupeau ou de l'élevage moins la moitié du nombre d'animaux morts multiplié par le poids standard de l'ESVAC et le nombre moyen de jours pour un cycle de production pour les troupeaux ou élevages surveillés). Le nombre de jours à risque est propre à une année donnée (p. ex., 2017 : 34 jours pour les poulets de chair, 114 jours pour les porcs en croissance-finition, 90 jours pour les dindons). La dernière étape consistait à multiplier les valeurs par 1 000. Veuillez noter que l'équation 10 diffère légèrement du Rapport annuel du PICRA de 2016; le calcul ci-dessous a été modifié pour refléter les étapes séquentielles menant à l'indicateur final d'utilisation d'antimicrobien et correspondre à la méthodologie décrite dans la littérature.

Équation 10. Formule pour le nombre de DDDvetCA/1000 animaux-jours à risque

Std. = standard.

Équation 10 - Équivalent textuel

Le nDDDvetCA par 1000 animaux-jours à risque est calculé en divisant la quantité d'antimicrobiens (en milligrammes) par DDDvetCA (en milligrammes par kilogramme par jour) par la valeur obtenue en multipliant le nombre total d'animaux par le poids standard ESVAC (en kilogrammes) et le nombre de jours à risque. Le résultat de cette division est ensuite multiplié par 1 000.

Nombre de doses journalières canadiennes/population correction unit (nDDDvetCA/PCU) (Équation 11) : Cette valeur de mesure a ajusté le nDDDvetCA à la biomasse propre à l'espèce (voir l'étape 2 de l'équation 8) en fonction d'une méthode décrite ailleursNote de bas de page 26.

Équation 11. Formule pour le nombre de DDDvetCA/PCU

Std. = standard.

Équation 11 - Équivalent textuel

Le nDDDvetCA par le Population correction unit (PCU) est calculé en divisant la quantité d'antimicrobiens (en milligrammes) par DDDvetCA (en milligrammes par kilogramme par jour) par la valeur obtenue en multipliant le nombre total d'animaux par le poids standard ESVAC (en kilogrammes).

Porcs en croissance-finition

L'exposition aux antimicrobiens a été résumée pour chacun des troupeaux. Par exposition, on entend toute utilisation déclarée d'un ingrédient actif par une voie d'administration donnée en 2017. Les données ont été déclarées sous forme d'exposition à un ingrédient actif par une voie d'administration donnée, ainsi que d'exposition à un ingrédient actif par toute voie d'administration. Ces expositions sont résumées par classe d'antimicrobiens. Il est important de noter que les expositions aux antimicrobiens par la moulée touchent généralement un plus grand nombre de porcs pendant une plus longue durée d'utilisation que les expositions aux antimicrobiens par l'eau. Les antimicrobiens injectables sont généralement administrés de façon individuelle à un nombre de porcs limitéNote de bas de page 27.

Consommation d'aliments

Des données quantitatives sur l'utilisation d'antimicrobiens (dose et durée) ont été recueillies pour les antimicrobiens ajoutés aux aliments, mais pas pour ceux ajoutés à l'eau et administrés par injection. La quantité d'antimicrobiens consommés par la moulée a été estimée en multipliant la concentration d'antimicrobiens dans une ration donnée par la somme de tonnes consommées au cours de la période d'exposition. Les estimations de consommation de moulée sont fondées sur des équations de régression simple et le calcul intégral. Des graphiques de la consommation de moulée par jour ont été créés avec le logiciel MicrosoftMC Excel, à l'aide des tableaux du Conseil national de recherches (Nutrient Requirements of Swine : Onzième édition révisée, National Academy of Sciences, 2012) pour les porcs en croissance-finition. Trois graphiques ont été créés pour illustrer le rendement faible (dépôts de protéines par kg de moulée consommée 15 % plus faibles que ceux d'un porc moyen), moyen (porc moyen décrit par le Conseil national de recherches) et élevé (dépôts de protéines 15 % plus élevés que ceux d'un porc moyen). Le plus faible poids de départ observé pour toutes les rations indiquées dans un questionnaire a été choisi et le jour correspondant a été déterminé dans le tableau de consommation de moulée. Le nombre de jours où la ration a été servie a ensuite été ajouté au jour de départ pour obtenir le jour de fin de cette ration. Pour chaque ration successive, le nombre de jours pendant lesquels la ration a été servie a été ajouté au jour de fin de la ration précédente. Lorsque le jour de fin d'alimentation déclaré se situait à l'extérieur du tableau du Conseil national de recherches, les données étaient extrapolées jusqu'à un maximum de 50 jours supplémentaires.

Les paramètres de régression pour chaque niveau de performance du porc ont été calculés dans MicrosoftMC Excel à l'aide de la courbe de consommation d'aliments (tableau 4). Une valeur minimale R au carré supérieure à 0,99 était nécessaire pour être considérée comme un bon ajustement de la courbe de régression. À partir des coefficients de régression, la consommation d'aliments pouvait ensuite être calculée à l'aide du calcul intégral et de la formule de l'aire sous la courbe fournie dans le tableau 4, comparable à celle décrite ci-dessus pour la consommation d'aliments des poulets de chair. Toutefois, pour les porcs, 3 lignes de régression (performances basse, moyenne et haute) ont été créées par ration. Deux intégrales ont été calculées à l'aide de la formule du tableau 4. L'intégrale inférieure, « t » correspond à l'âge du porc au début de la ration et l'intégrale supérieure « t » correspond à l'âge du porc à la fin de la ration. La différence entre l'intégrale supérieure et inférieure donne l'estimation de la consommation d'aliments en kilogrammes par porc pour cette ration. Pour chaque troupeau de porcs en croissance-finition, un gain moyen quotidien (GMQ) a été calculé en fonction des données fournies dans le questionnaire; les poids au début et à la fin ainsi que le nombre de jours pendant lesquels les porcs étaient au stade de production croissance-finition. En utilisant les seuils générés par le partitionnement en tiers des données sur le GMQ présentées dans le questionnaire, les exploitations ont été classées selon la performance des porcs, c'est-à-dire : basse, moyenne ou haute. Les troupeaux à haute performance ont été définis comme des troupeaux dont le GMQ était supérieur à 0,8734, les troupeaux à moyenne performance ont eu un GMQ qui se situait entre 0,8734 et 0,8045 et les troupeaux à basse performance ont eu un GMQ inférieur à 0,8045. D'après ce classement, la ligne de régression et l'intégrale appropriées ont été appliquées pour calculer la consommation d'aliments. La consommation d'aliments a été convertie de grammes en tonnes et multipliée par le nombre de porcs à risque afin de fournir une estimation du nombre total de tonnes servies pour chaque ration. Cette valeur a ensuite été utilisée pour calculer les grammes d'antimicrobiens consommés par ration et intégrée aux analyses quantitatives.

| Performance des porcs | Coefficients de régression calculés | R2 | Calcul de l'aire sous la courbe et de la consommation de moulée | ||

|---|---|---|---|---|---|

| β0 | β1 | β2 | |||

| Basse | 0,901 | 0,0243 | -7,00E-05 | 0,99 | β0t+ β1t2/2+ β2t3/3 |

| Moyenne | 0,8974 | 0,0267 | -9,00E-05 | 0,99 | β0t+ β1t2/2+ β2t3/3 |

| Haute | 0,8945 | 0,0291 | -0,0001 | 0,99 | β0t+ β1t2/2+ β2t3/3 |

Consommation d'eau

La quantité totale de grammes d'ingrédient actif administré pour chaque course de traitement dans l'eau était disponible dans le questionnaire relatif aux porcs en croissance-finition. En obtenant le nombre total de grammes administrés par traitement, il n'était pas nécessaire de calculer la consommation d'eau pour la proportion et la taille des porcs exposés. Pour chaque troupeau, la quantité totale d'UAM dans l'eau a été obtenue en faisant la somme des grammes de l'ingrédient actif, de la classe d'antimicrobiens ou, aux fins d'analyse, de tout antimicrobien utilisé.

Injection

En ce qui a trait l'UAM par injection, la concentration du produit en mg/mL, le nombre de jours de traitement, le poids moyen des porcs au moment du traitement et la proportion de porcs exposés étaient disponibles dans le questionnaire relatif aux porcs en croissance-finition. À partir de ces paramètres, le total en mg d'antimicrobien peut être calculé pour la ferme. Pour chaque troupeau, l'UAM totale par injection a été obtenue en faisant la somme des milligrammes de l'ingrédient actif, de la classe d'antimicrobiens ou, aux fins d'analyse, de tout antimicrobien utilisé.

Quantité d'antimicrobiens utilisée chez les porcs en croissance-finition

Veuillez consulter la section « Quantité d'antimicrobiens utilisée chez les poulets de chair » (voir ci-dessus) pour connaître la quantité d'antimicrobiens utilisée dans les calculs relatifs aux porcs en croissance-finition.

Dindons

Les expositions aux antimicrobiens de l'éclosion à la fin de la croissance ou à l'étape d'échantillonnage en fin de production (environ une semaine avant l'abattage) ont été résumées pour chacun des troupeaux. Par exposition, on entend toute utilisation déclarée d'un ingrédient actif par une voie d'administration donnée. Les données ont été déclarées sous forme d'exposition à un ingrédient actif par une voie d'administration donnée, ainsi que d'exposition à un ingrédient actif par toute voie d'administration. Ces expositions sont résumées par classe d'antimicrobiens.

Consommation d'aliments

Les estimations relatives à la consommation d'aliments reposaient sur une régression simple et un calcul intégral. Les estimations de consommation d'aliments provenant des références les plus récentes dont les normes de performance pour les dindons Aviagen (Nicolas)Note de bas de page 28 et hybridesNote de bas de page 29 ont été enregistrées dans MicrosoftMC Excel. À partir de ces données, la consommation cumulative de moulée a été calculée en utilisant la moyenne des normes relatives à l'alimentation des animaux pour les 2 souches les plus communes de dindons de chair ainsi que les normes définies par les entreprises spécialisées dans la nutrition (c.-à-d., qui ne sont pas propres à la souche) pour les dindons de chair à la naissance. Les calculs de régression ont été effectués pour les dindons de chair, les dindons reproducteurs mâles et les dindons reproducteurs femelles.

La consommation d'aliments a été calculée par ration en utilisant la même méthodologie que celle décrite pour la consommation d'aliments des poulets de chair. Des coefficients de régression distincts ont été calculés pour les dindons de chair, les dindons reproducteurs mâles et les dindons reproducteurs femelles et appliqués de manière appropriée en fonction du choix du marché ciblé qui avait été indiqué dans l'enquête au moment de la saisie des données. Les coefficients de la ligne de régression et les formules de l'aire sous la courbe sont présentés dans le tableau 5.

| Type d'oiseau | Coefficients de régression calculés | R2 | Calcul de l'aire sous la courbe et de la consommation de moulée | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| β0 | β1 | β2 | β3 | |||

| Dindons de chair | -0,1085 | 0,1782 | 0,008 | -0,0003 | 0,99 | β0t+ β1t2/2+ β2t3/3+ β3t4/4 |

| Dindons mâles (reproducteurs) | -0,0545 | 0,1398 | 0,016 | -0,0005 | 0,99 | β0t+ β1t2/2+ β2t3/3+ β3t4/4 |

| Dindons femelles (reproducteurs) | -0,1424 | 0,2016 | 0,002 | -0,0002 | 0,99 | β0t+ β1t2/2+ β2t3/3+ β3t4/4 |

Consommation d'eau

Les estimations relatives à la consommation d'eau reposaient sur une régression simple et un calcul intégral. Les estimations de consommation d'eau provenant des référencesNote de bas de page 30 les plus récentes ont été enregistrées dans MicrosoftMC Excel, ce qui a permis de créer un graphique représentant la consommation d'eau quotidienne et une courbe de consommation en litres par oiseau par jour.

La consommation d'eau a été calculée par durée de traitement en utilisant la même méthodologie que celle décrite pour la consommation d'eau des poulets de chair. Des lignes de régressions distinctes ont été calculées pour les oiseaux âgés de 13 semaines ou moins et pour ceux âgés de plus de 13 semaines afin d'obtenir la courbe la mieux ajustée. Les coefficients de la ligne de régression et les formules de l'aire sous la courbe sont présentés dans le tableau 6.

| Segment de la courbe de consommation d'eau | Âge des oiseaux en semaines | Coefficients de régression calculés | R2 | Calcul de l'aire sous la courbe et de la consommation d'eau | ||

| β0 | β1 | β2 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ≤ 13 | -0,0131 | 0,0487 | 0,0019 | 0,99 | β0t+ β1t2/2+ β2t3/3 |

| 2 | > 13 | 0,8922 | 0,0018 | 0,0002 | 0,99 | β0t+ β1t2/2+ β2t3/3 |

Quantité d'antimicrobiens utilisée chez les dindons

Veuillez consulter la section « Quantité d'antimicrobiens utilisée chez les poulets de chair » (voir ci-dessus) pour connaître la quantité d'antimicrobiens utilisée dans les calculs relatifs aux dindons.

Résistance aux antimicrobiens

Surveillance chez les humains

Objectif(s)

La composante sur la Surveillance des isolats cliniques humains du PICRA a pour objectif de fournir une démarche représentative et dont les méthodes sont uniformisées en vue d'effectuer le suivi des variations temporelles de la prévalence de la résistance aux antimicrobiens parmi les isolats humains de Salmonella.

Design de la surveillance

Au Canada, les laboratoires cliniques hospitaliers et privés effectuent la mise en culture des isolats humains de Salmonella. Bien que les cas de maladies à déclaration obligatoire doivent être rapportés, dans le cadre du Système national des maladies à déclaration obligatoire (SNMDO), l'acheminement des isolats de Salmonella au laboratoire de référence provincial est facultatif et de nature passive. Un pourcentage élevé (84 % en 2001)Note de bas de page 31 des isolats de Salmonella est acheminé aux laboratoires provinciaux de santé publique (LPSP), mais ce pourcentage peut varier selon les laboratoires. Le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, qui n'ont pas de laboratoires équivalents aux LPSP, expédiaient leurs isolats à l'un des LPSP.

Avant 2002, les laboratoires provinciaux de santé publique acheminaient les isolats de Salmonella au Programme des maladies entériques du Laboratoire national de microbiologie (LNM)@Winnipeg de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) à Winnipeg, au Manitoba, pour des tests de confirmation et de caractérisation des sous-types. Une lettre d'accord, en vertu de laquelle les provinces s'engageaient à acheminer tous leurs isolats de Salmonella (ou un sous‐groupe donné) au LNM@Winnipeg, a été signée en 2002 entre les LPSP et l'ASPC. C'est cet accord qui a officiellement lancé le programme de surveillance.

Afin d'assurer la validité statistique du programme d'échantillonnage, tous les isolats humains de Salmonella (liés ou non à une éclosion) reçus de manière passive de la part des laboratoires provinciaux de santé publique de la Saskatchewan, du Manitoba, du Nouveau- Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ont été envoyés au Laboratoire national de microbiologie. Dans les provinces plus densément peuplées (Colombie-Britannique, Alberta, Ontario et Québec), les laboratoires provinciaux de santé publique envoyaient uniquement les isolats reçus entre le 1er et le 15e jour de chaque mois. Tous les isolats humains de S. Newport et de S. Typhi ont cependant été acheminés au Laboratoire national de microbiologie en raison des craintes de multirésistance dans le premier cas et de l'importance clinique de la bactérie dans le second cas.

On a également demandé aux laboratoires provinciaux de santé publique de chaque province de fournir des données précises sur chaque isolat envoyé, à savoir le nom du sérotype, la date de prélèvement, lieu d'origine de la détection, l'âge du patient, son sexe et sa province de résidence.

Surveillance de la viande vendue au détail

Objectif(s)

La composante Surveillance de la viande vendue au détail du PICRA a pour objectif de fournir des données sur la prévalence de la résistance aux antimicrobiens. Elle vise aussi à effectuer le suivi des variations temporelles de certaines bactéries observées dans la viande crue à l'échelle d'une province ou d'une région.

Design de la surveillance

La composante Surveillance de la viande vendue au détail fournit une mesure de l'exposition humaine à des bactéries résistantes aux antimicrobiens qui résulte de la consommation de viande insuffisamment cuite. L'échantillonnage de la viande vendue au détail représente un maillon logique de la surveillance de la résistance antimicrobienne puisqu'il s'agit de l'étape finale de la production animale. Grâce à la collecte et à l'analyse d'échantillons de viande, la composante de surveillance de la viande vendue au détail permet en outre de mesurer l'exposition humaine aux bactéries résistantes aux antimicrobiens, associée à la consommation de produits à base de viande proposés à la vente aux consommateurs canadiens. L'objet de la surveillance peut être modifié au besoin (p. ex., pour évaluer différents types d'aliments, de bactéries ou de zones géographiques) et la surveillance peut servir de plate-forme de recherche sur des questions précises liées à la résistance aux antimicrobiens dans le secteur agroalimentaire.

En 2017, l'objet de la Surveillance de la viande vendue au détail était l'isolat bactérien cultivé provenant d'une des denrées d'intérêt. Ces denrées étaient des produits de viande crue couramment consommés au Canada provenant de 3 espèces animales ayant fait l'objet d'échantillonnages dans le cadre de la composante Surveillance à l'abattoir de même que de la viande de dindon dont l'échantillonnage a commencé en 2012. Il s'agissait de la viande de poulet (cuisses ou ailes de poulet [avec la peau]), de dindon (viande hachée), de porc (côtelettes) et de bœuf (viande hachée).

Dans le cas du bœuf haché, nous avons procédé au prélèvement systématique d'échantillons de viande extra-maigre, maigre, mi‐maigre et ordinaire pour assurer une bonne représentation de l'hétérogénéité du bœuf haché en fonction de son origine (bœuf produit au pays ou bœuf importé, bovins de boucherie ou vaches laitières de réforme). Les coupes de viande (cuisses ou ailes avec la peau, dindon haché, côtelettes de porc et bœuf) ont été choisies en fonction de la prévalence élevée des espèces bactériennes cibles dans ces denrées et de leur faible coût d'achatNote de bas de page 32 ainsi que de leur facilité de comparaison avec d'autres programmes internationaux de surveillance des produits vendus au détail.

Dans la viande de poulet, les bactéries d'intérêt étaient Campylobacter, Salmonella et E. coli générique et dans le cas de la viande hachée de dindon, les bactéries d'intérêt étaient Salmonella et E. coli générique. La détection de Campylobacter à partir de dindon haché a été interrompue au milieu de l'année 2016 en raison de la faible prévalence observée; l'échantillonnage a donc cessé en 2017. Dans la viande de porc, des isolats de Salmonella et d'E. coli ont été mis en culture, mais seuls les isolats d'E. coli ont été soumis à des tests de sensibilité aux antimicrobiens, pour la surveillance de routine et les rapports annuels. L'isolement de Salmonella a été effectué pour les échantillons de viande de porc, mais surtout en vue d'obtenir une estimation de la prévalence de la bactérie dans ce type de viande pour d'autres programmes de l'Agence de la santé publique du Canada. Étant donné que la prévalence de Salmonella dans la viande de porc est faible, les résultats des tests de sensibilité aux antimicrobiens ne sont pas présentés sur une base annuelle, mais sont regroupés sur une période pluriannuelle aux fins de précision. Dans le cas de la viande de porc, l'isolement de Campylobacter n'a pas été effectué en raison de la faible prévalence observée au cours des premières phases de la Surveillance de la viande vendue au détail. Dans le cas du bœuf, seuls les isolats d'E. coli ont été mis en culture puis soumis à des tests de sensibilité aux antimicrobiens, compte tenu de la faible prévalence de Campylobacter et de Salmonella dans ce type de viande, au détail, observée au cours des premières phases du programme. Pour ce qui est de la viande de dindon, des bactéries Campylobacter, Salmonella et E. coli ont été isolées dans des échantillons de viande vendue au détail.

Méthodes d'échantillonnage

De manière générale, le protocole d'échantillonnage a été conçu pour évaluer la résistance aux antimicrobiens de certaines bactéries qui contaminent la viande vendue au détail et auxquelles les consommateurs canadiens pourraient donc être exposés. En 2017, des échantillons de viande vendue au détail ont été prélevés chaque semaine dans des régions (c.-à-d. des divisions de recensement définies par Statistique Canada) choisies selon un processus de sélection aléatoire et pondérées selon le poids démographique de la région dans chacune des provinces participantes.

En 2017, des échantillons de viande vendue au détail ont ainsi été prélevés en Colombie-Britannique, dans les Prairies (une région regroupant les provinces de la Saskatchewan, de l'Alberta et du ManitobaNote de bas de page 33), en Ontario et au Québec. Contrairement aux années antérieures (2013 et 2014), aucune donnée n'a été présentée au cours des dernières années (2015, 2016 et 2017) pour la région de l'Atlantique (une région comprenant le Nouveau‐Brunswick, la Nouvelle‐Écosse, l'Île‐du‐Prince‐Édouard et Terre-Neuve-et-LabradorNote de bas de page 34), étant donné que les activités d'échantillonnage des aliments vendus au détail dans cette région ont été suspendues en raison de contraintes budgétaires. De plus, en raison de la disponibilité limitée des techniciens effectuant l'échantillonnage, il a uniquement été possible de recueillir des données d'échantillonnage correspondant à une année partielle pour les produits vendus au détail pour l'Ontario en 2017. De ce fait, la cible d'échantillonnage et les objectifs en matière d'identification des isolats subséquents pour cette province n'ont pas été atteints. Par conséquent, toutes les données présentées pour la vente au détail en Ontario en 2017 doivent être interprétées avec prudence.

Les données de Statistique Canada ont été utilisées pour établir les strates. Des quartiles (ou tierciles) de la population totale de la province ont été créés à partir d'une liste des divisions de recensement par province, classifiées en ordre croissant de population. En général, entre 15 et 18 divisions de recensement par province/région ont ensuite été choisies par sélection stratifiée aléatoire et pondérées selon la population de chacune des strates. Le nombre de journées d'échantillonnage attribuées à chacune des strates a également été pondéré selon le poids démographique et le résultat est résumé ci-dessous :

Colombie-Britannique

- Strate 1 : 10 divisions choisies avec 1 journée d'échantillonnage par division et par an

- Strate 2 : 4 divisions choisies avec 3 journées d'échantillonnage par division et par an

- Strate 3 : 1 division choisie avec 20 journées d'échantillonnage par an

Prairies (Alberta seulement en 2017)

- Strate 1 : 9 divisions choisies avec 2 journées d'échantillonnage par division et par an

- Strate 2 : 5 divisions choisies avec 3 journées d'échantillonnage par division et par an

- Strate 3 : 2 divisions choisies avec 5 journées d'échantillonnage par division et par an

- Strate 4 : 1 division choisie avec 7 journées d'échantillonnage par an

Ontario et Québec

- Strate 1 : 10 divisions choisies avec 2 journées d'échantillonnage par division et par an

- Strate 2 : 4 divisions choisies avec 5 journées d'échantillonnage par division et par an

- Strate 3 : 2 divisions choisies avec 10 journées d'échantillonnage par division et par an

- Strate 4 : 1 division choisie avec 20 journées d'échantillonnage par an

De manière générale, en OntarioNote de bas de page 35 et au Québec, ceux qui s'occupaient des échantillonnages ont effectué des prélèvements chaque semaine, tandis qu'en Colombie‐Britannique et dans la région des Prairies, les prélèvements ont été effectués aux 2 semaines. L'échantillonnage a été moins fréquent en Colombie-Britannique et dans la région des Prairies en raison des contraintes budgétaires, de la capacité limitée des laboratoires et afin d'éviter le suréchantillonnage dans certains points de vente au détail. Les échantillons ont été prélevés le lundi ou le mardi et ont été acheminés au laboratoire au plus tard le mercredi. Les échantillons provenant de l'extérieur du Québec (à l'exception des échantillons provenant de la région de l'Atlantique) ont été envoyés au même laboratoire par messagerie, dans les 24 heures.

Dans la plupart des cas pour chaque province, les échantillons ont été prélevés dans 2 divisions de recensement chaque semaine d'échantillonnage. Dans chaque division de recensement, 4 magasins ont été choisis avant la journée d'échantillonnage en fonction de leur catégorie. En général, 3 magasins d'alimentation à succursales multiples et 1 épicerie indépendante ou 1 boucherie étaient choisis pour l'échantillonnage. Une exception a été cependant apportée au protocole. Ainsi, dans les divisions urbaines densément peuplées, comme Toronto et Montréal, on a prélevé des échantillons dans 2 magasins d'alimentation à succursales multiples et 2 épiceries indépendantes ou boucheries, afin de refléter les habitudes présumées d'approvisionnement de ces sous-populations. De manière générale, dans chaque type de magasin, on a tenté de prélever 1 échantillon de chaque type de viande étudiée, pour un total de 15 échantillons de viande (4 de poulet, 4 de dindon, 4 de porc et 3 de bœuf) par division et par journée d'échantillonnageNote de bas de page 36. Dans la mesure du possible, un magasin d'alimentation donné n'était échantillonné qu'une fois par année d'échantillonnage. Dans certains cas, nous n'avons pas pu prélever le nombre d'échantillons voulu, en raison de la disponibilité réduite de certains types de viande, de l'heure de fermeture de certains magasins, etc.