Processus océanographiques : températures et glace de mer

Nom de l’indicateur : Températures des eaux peu profondes

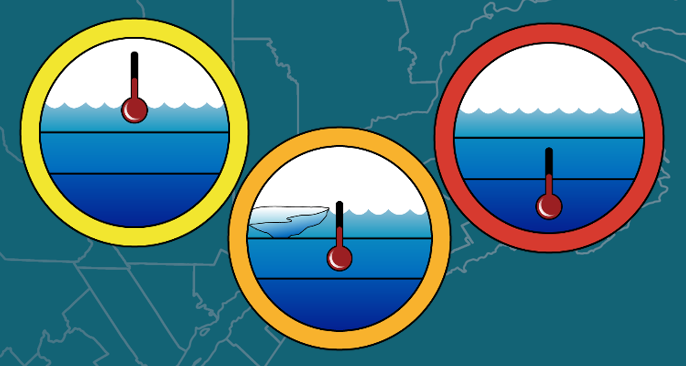

État : intermédiaire en 2018–2024

Tendance : Détérioration

Nom de l’indicateur : Glace de mer et température de la couche intermédiaire froide

État : intermédiaire-mauvais en 2018–2024

Tendance : Détérioration

Nom de l’indicateur : Température des eaux profondes

État : Mauvais en 2018–2024

Tendance : Détérioration depuis 2008-2012

Rédaction : Peter S. Galbraith

Direction des sciences pélagiques et écosystémiques – Institut Maurice-Lamontagne, Pêches et Océans Canada

Renseignements sur les droits d’auteur

No de cat. : En78-1/2025F-PDF

ISBN : 978-0-660-78465-6

Cette publication peut être reproduite sans autorisation pour un usage personnel ou interne, à condition que la source soit dûment citée. Toutefois, la reproduction de cette publication, en tout ou en partie, à des fins de redistribution nécessite l'autorisation écrite préalable de l'Agence de l'eau du Canada en contactant :

Agence de l'eau du Canada

510-234 rue Donald

Winnipeg, Manitoba

R3C 1M8

Canada

Courriel: water-eau@cwa-aec.gc.ca

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le Président de l’Agence de l’eau du Canada et la ministre responsable de l’Agence de l’eau du Canada, 2025.

Also available in English

Faits saillants

L’indice relatif aux températures des eaux peu profondes dans le golfe du Saint-Laurent reflétait un état intermédiaire en moyenne pour la période 2018-2024. L’indice des températures associées à la couche intermédiaire froide et aux conditions de glace de mer hivernales reflétait un état intermédiaire-mauvais. L’indice des températures des eaux profondes reflétait un état mauvais pour chacune des années de la période 2018-2024, associé à des records centenaires de température à 250 et 300 m battus en 2015 et 2016, et battus encore presque chaque année jusqu’en 2022.

Problématique

Le Programme de monitorage de la zone atlantique (PMZA) vise à détecter, suivre et comprendre les changements de productivité et d’état du milieu marin afin de soutenir la gestion durable des activités et des ressources. Des mesures de différentes variables océanographiques sont obtenues lors de grands relevés effectués quatre fois par année.

Dans le golfe du Saint-Laurent, la colonne d’eau se compose de trois couches distinctes en été : la couche de surface, la couche intermédiaire froide (CIF) et la couche profonde. C’est généralement entre le début et la mi-août que les températures à la surface atteignent leurs valeurs maximales. Elles se refroidissent ensuite peu à peu et le mélange causé par le vent pendant l’automne produit progressivement une couche de mélange plus profonde et plus froide, qui finit par englober la CIF. Pendant l’hiver, la couche de surface s’épaissit et atteint une profondeur moyenne de 75 m, mais peut dépasser 150 m à certains endroits. Au printemps, le réchauffement de la surface, les eaux de la fonte de la glace de mer et le ruissellement continental produisent une couche de surface de salinité plus basse et de température plus élevée. Sous cette couche de surface, les eaux froides de l’hiver précédent sont partiellement isolées de l’atmosphère et forment la CIF estivale. Cette couche persistera jusqu’à l’hiver suivant, se réchauffant et devenant plus profonde graduellement pendant l’été, puis plus rapidement en automne, avec l’intensification du mélange vertical. Sous ces deux couches se trouve la couche profonde, qui n’est pas atteinte par le refroidissement hivernal. Cette couche entre dans le golfe à partir de l’océan au niveau du talus continental. Nous caractérisons ici les températures associées à ces trois couches dans l’ensemble du golfe du Saint-Laurent, ainsi que l’état saisonnier maximal du couvert de glace.

Territoire à l’étude

Dans le cadre du PMZA, une sonde est déployée sur toute la colonne d’eau et permet de mesurer la température et la salinité en fonction de la profondeur lors de quatre relevés effectués annuellement, qui couvrent le golfe du Saint-Laurent. De plus, les mesures par télédétection fournissent des informations sur la température de surface de l’eau et la couverture de glace sur l’ensemble du golfe (Figure 1).

Figure 1 : Carte du golfe du Saint-Laurent couvert par le programme de monitorage de la zone atlantique

Description de la Figure 1

Carte du golfe du Saint-Laurent présentant les transects (lignes noires) couverts par le programme de monitorage de la zone atlantique ainsi que la position des deux stations fixes (points rouges).

- La carte illustre la région du golfe du Saint-Laurent, située à l’est de la province de Québec et bordée par le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, et Terre-Neuve.

- Deux stations fixes sont identifiées par des cercles rouges :

- RIKI, située près de Rimouski, au sud de la rive nord du fleuve Saint-Laurent.

- VAS, localisée au sud du golfe, entre les Îles-de-la-Madeleine et la côte nord du Nouveau-Brunswick.

- Plusieurs transects (ou lignes de suivi) sont représentés en noir et répartis dans différentes zones du golfe :

- TESL (près de RIKI)

- TSI (au nord-ouest de la Gaspésie)

- TASO (au nord des Îles-de-la-Madeleine)

- TBB (au sud de la côte ouest de Terre-Neuve)

- TCEN (dans la partie centrale du golfe)

- TDC (près de la côte ouest de Terre-Neuve)

- TIDM (au sud des Îles-de-la-Madeleine, en lien avec la station VAS)

- Une carte en médaillon dans le coin supérieur gauche montre l’emplacement général de la zone d’étude dans le contexte plus large du Canada atlantique.

- Les noms des provinces et territoires sont indiqués en français et en anglais (ex. : NOUVELLE-ÉCOSSE / NOVA SCOTIA).

- Les principales localités côtières telles que Rimouski, Gaspé, Sept-Îles, Tadoussac, et Mingan sont identifiées pour aider à localiser les transects.

- Le Golfe du Saint-Laurent est étiqueté au centre de la carte en bleu (Golfe du Saint-Laurent / Gulf St. Lawrence).

- Un encadré rouge délimite la zone couverte par le programme de monitorage.

- Cette carte met en évidence les efforts de suivi océanographique effectués dans le cadre du programme de monitorage de la zone atlantique, destiné à observer les conditions environnementales et océanographiques de cette vaste région maritime.

Mesures clés

Températures des eaux peu profondes

- Anomalies de température de surface en août et de la moyenne de mai à novembre par rapport aux valeurs historiques, selon les données satellitaires.

- Anomalies de la phénologie saisonnière, caractérisée par la date où le seuil de température de 12 °C est atteint en moyenne sur l’étendue du golfe du Saint-Laurent, selon les données satellitaires, en croissance au printemps et en décroissance à l’automne.

Températures de la couche intermédiaire et glace de mer

- Volume maximal saisonnier de glace de mer dans le golfe du Saint-Laurent, déterminé à partir de cartes des glaces du Service canadien des glaces d’Environnement et Changement climatique Canada en attribuant une épaisseur à chaque stade de développement de la glace.

- Superficie du fond du plateau madelinien occupée par des eaux dont la température est inférieure à 1 °C en septembre.

- Température moyenne sur le fond du plateau madelinien en septembre.

- Moyenne de la température minimale de la couche intermédiaire froide du golfe du Saint-Laurent, en août (nord du golfe) et en septembre (plateau madelinien).

Températures des eaux profondes

- Température moyenne du golfe du Saint-Laurent à 150 m, 200 m, 250 m et 300 m.

Afin de suivre les indicateurs océanographiques du Saint-Laurent, les mesures clés énumérées ci-haut ont été comparées avec les valeurs obtenues pour la période de référence 1981-2010 et des indices reflétant un écart par rapport à ces conditions normales ont été construits.

Premièrement, une valeur d’anomalie annuelle est calculée pour chaque indicateur. Celle-ci correspond à la différence entre la valeur de la mesure clé pour l’année en question et la moyenne de cette mesure clé au cours de la période de référence. Cette différence est ensuite normalisée en la divisant par l’écart-type de la variation de ce paramètre pour la période de référence. Une valeur d’anomalie négative (ou positive) signifie que la valeur de la mesure clé pour l’année en question est inférieure (ou supérieure) à la moyenne de la période de référence. Pour la température ou les conditions de glace, la direction du changement (positif ou négatif) ne peut être interprétée comme étant bonne ou mauvaise. En contrepartie, en supposant qu’on souhaite préserver l’écosystème tel qu’il était selon les données historiques, tout changement important (positif ou négatif) par rapport à l’état historique peut être associé à un état « mauvais ». À l’inverse, l’absence de changement marqué (à l’intérieur d’un demi-écart-type) peut être associée à un état « bon ». Ainsi, la valeur absolue de la somme des anomalies normalisées des indices a permis de qualifier l’état de chaque caractéristique mesurée.

État et tendances

Températures des eaux peu profondes

L’indice relatif aux températures des eaux peu profondes reflétait un état intermédiaire en moyenne pour la période 2018-2024 (Figure 2). L’état a été mauvais en 2021 et en 2024 durant cette période. Durant ces deux années, aucune mesure clé ne reflétait un état « bon ». La température de surface moyenne de mai à novembre était à un record élevé de série en 2024.

Cet indice est variable au fil des années, mais la tendance à long terme est à la détérioration en raison du réchauffement climatique.

Températures de la couche intermédiaire et glace de mer

L’indice des températures associées à la couche intermédiaire froide et aux conditions de glace de mer hivernales reflétait un état intermédiaire-mauvais en moyenne durant 2018-2024. L’état a atteint son pire niveau (établissant un record) en 2021.

Cet indice est également variable au fil des années, mais la tendance à long terme est à la détérioration en raison du réchauffement climatique.

Températures des eaux profondes

Les eaux profondes du golfe sont constituées d’un mélange entre des eaux chaudes du Gulf Stream et des eaux froides du courant du Labrador qui entrent dans le golfe par le chenal Laurentien à partir du talus continental, situé au sud du détroit de Cabot. Un changement dans la proportion de ce mélange est la principale cause des changements de température des eaux profondes. Les températures des eaux profondes ont augmenté dans l’ensemble du golfe entre 2009 et 2022, avec une advection d’eaux chaudes vers l’intérieur à partir du détroit de Cabot.

L’indice des températures des eaux profondes reflétait un état mauvais pour chacune des années de la période 2018-2024, associé à des records centenaires de température à 300 et 250 m battus en 2015 et en 2016, et battus encore presque chaque année jusqu’en 2022. Les températures moyennes à toutes les profondeurs de 150 à 300 m ont atteint un niveau record en 2022.

Description de la Figure 2

Indicateurs des trois mesures clés : températures des eaux peu profondes, températures de la couche intermédiaire et glace de mer hivernale, et températures des eaux profondes. Les variables indiquées entre parenthèses sont inversées pour qu’une anomalie positive corresponde à une anomalie chaude (réchauffement hâtif, moins de glace de mer, moins de superficie sur le fond du plateau madelinien occupée par des eaux froides).

Anomalies de températures peu profondes (graphique du haut)

- L’axe vertical représente la somme des anomalies.

- L’axe horizontal couvre la période de 1971 à 2023.

- Quatre types de données sont illustrés par des barres empilées de couleurs différentes :

- Rouge vif : Température de surface en août.

- Orange : Température de surface, moyenne de mai à novembre.

- Rouge foncé : SST, moment du début de l’été.

- Brun foncé : SST, moment de la fin de l’été.

- Une ligne blanche avec des points marque la somme totale annuelle des anomalies.

- Les anomalies oscillent dans différentes zones colorées d’arrière-plan (vert, jaune, orange, rouge).

Anomalies de températures intermédiaires et glace (graphique du milieu)

- L’axe vertical représente la somme des anomalies.

- L’axe horizontal couvre la même période (1971–2023).

- Cinq types de données représentées par des barres de différentes teintes :

- Bleu foncé : Glace, volume maximal (variable inversée).

- Bleu moyen : Superficie du plateau madelinien avec T < 1°C en septembre (variable inversée).

- Turquoise : CIF, température minimale en août.

- Vert clair : Température au fond, plateau madelinien, >30 m, septembre.

- Une ligne blanche avec des points suit la somme totale annuelle des anomalies.

- Arrière-plan avec les mêmes zones colorées (vert à rouge) que les autres graphiques.

Anomalies de températures profondes (graphique du bas)

- L’axe vertical indique également la somme des anomalies.

- L’axe horizontal s’étend de 1971 à 2023.

- Quatre profondeurs représentées par des couleurs différentes :

- Rouge : Température moyenne à 150 m.

- Orange : Température moyenne à 200 m.

- Brun : Température moyenne à 250 m.

- Brun foncé : Température moyenne à 300 m.

- Les barres sont empilées verticalement pour chaque année.

- Une ligne blanche avec des points illustre la somme annuelle des anomalies.

- Le fond présente les mêmes bandes de couleurs allant du vert au rouge.

Perspectives

La température des eaux peu profondes est corrélée avec la température de l’air. La température moyenne de l’air d’avril à novembre au-dessus du golfe du Saint-Laurent a augmenté à un taux moyen de 1,3 °C sur 100 ans depuis 150 ans. La température de la couche intermédiaire estivale et la quantité maximale de glace de mer hivernale sont corrélées avec la température de l’air en hiver. Celle-ci a augmenté près de deux fois plus rapidement que celle d’avril à novembre. Bien que ces deux indicateurs soient variables d’une année à l’autre, leurs tendances seront à la détérioration en raison du réchauffement climatique.

La variabilité de la température des eaux profondes est attribuée au changement des proportions d’eaux chaudes du Gulf Stream et d’eaux froides du courant du Labrador dans les eaux qui entrent dans le chenal Laurentien au talus continental. Or, la température des eaux à 300 m dans ce secteur était sous la normale en 2024 pour la première fois depuis 2008. Un répit devrait donc se faire sentir dans les cinq prochaines années pour cet indicateur.

Pour en savoir plus

GALBRAITH, P.S., CHASSÉ, J., SHAW, J.-L., LEFAIVRE, D. et BOURASSA, M.-N. 2025. Physical Oceanographic Conditions in the Gulf of St. Lawrence during 2024. Can. Tech. Rep. Hydrogr. Ocean Sci. 397: v + 95 p.

Programme Suivi de l’état du Saint-Laurent

Cinq partenaires gouvernementaux – Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada, Parcs Canada, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec – et Stratégies Saint-Laurent, un organisme non gouvernemental actif auprès des collectivités riveraines, mettent en commun leur expertise et leurs efforts pour rendre compte à la population de l’état et de l’évolution à long terme du Saint-Laurent.

Pour obtenir plus d’information sur le programme Suivi de l’état du Saint- Laurent, veuillez consulter notre site Internet : https://www.planstlaurent.qc.ca/developper-les-connaissances/suivi-de-letat-du-saint-laurent

Remerciements

Ce suivi est rendu possible grâce à l'engagement dévoué des employés participant au programme de monitorage de la zone atlantique de Pêches et Océans Canada.