Point d’inflexion 2025

Modernisation de l’Armée canadienne

Défendre le Canada au pays et à l’étranger

Auteur : Équipe de la modernisation de l’Armée

BPR : CEM Strat AC

Date d’entrée en vigueur : Le 15 août 2025

Table des matières

- Introduction

- Les arguments en faveur du changement

- L’Armée dont nous disposons

- L’Armée dont nous avons besoin

- Le cadre de modernisation de l’Armée canadienne

- Dépendances stratégiques

- Hypothèses

- Ressources en matière de capacités

- Domaines d’investissement supplémentaires essentiels

- Risques internes

- En conclusion

- Annexe A - État d’avancement des projets prioritaires de l’Armée canadienne

- Annexe B – Références

- Annexe C - Acronymes et abréviations

Introduction

L’Armée canadienne se trouve à un point d’inflexion : l’Armée dont nous disposons n’est pas celle dont nous avons besoin.

Un changement générationnel se profile à l’horizon dans la façon dont tous les éléments de l’Armée canadienne (AC) seront structurés, équipés, entraînés, soutenus et intégrés afin de mettre sur pied des forces terrestres modernes pouvant être employées au Canada et partout dans le monde en situation de rivalité, de crise ou de conflit : il s’agit du Point d’inflexion 2025. Le présent document est un programme de changement qui consolide les gains récents en matière de modernisation et définit les étapes qui permettront de mettre sur pied une composante terrestre prête, résiliente, pertinente et létale de la force interarmées. L’ampleur de cet effort de modernisation est considérable, et les échéanciers sont ambitieux, mais ils doivent l’être.

L’AC se modernise rapidement afin d’être prête à détecter, à dissuader, à contrer et à vaincre les menaces croissantes qui pèsent sur le Canada et ses intérêts nationaux. Notre force est actuellement à la limite de ses capacités. Expressément conçue pour participer à des missions dans le cadre de « guerres de participation »Note de bas de page 1 au cours des dernières décennies, elle est devenue une armée en mesure d’assurer une présence dans un contexte de rivalité, mais qui est mise à rude épreuve en cas de crise et qui n’est pas préparée à affronter des conflits en raison d’un manque lié aux éléments habilitants essentiels, au maintien en puissance, à la profondeur et à la précision.

Dans un contexte mondial de plus en plus instable et imprévisible sur le plan de la sécurité, l’AC doit être prête à mener des opérations de combat majeures (OCM) en tant que composante de base de sa posture stratégique. Les OCM sont des opérations militaires de grande envergure et de haute intensité qui mobilisent des forces interarmes et interarmées engagées dans des combats soutenus contre des adversaires de force équivalente ou presque équivalente, dans le but d’atteindre des objectifs stratégiques ou opérationnels décisifs. Bien que le Canada contribue depuis longtemps à des missions de soutien de la paix et de renforcement des capacités, les conflits mondiaux récents ont mis en évidence la pertinence durable de la guerre conventionnelle à grande échelle. La préparation aux OCM permet non seulement de dissuader les adversaires potentiels, mais aussi de réagir rapidement aux crises. Une armée structurée, entraînée et équipée en vue des OCM est essentielle pour protéger les intérêts du Canada et contribuer de manière significative à la sécurité mondiale.

S’appuyant sur les directives antérieures et récentes du gouvernement du Canada (GC) et du ministère de la Défense nationale/des Forces armées canadiennes (MDN/FAC) ainsi que sur les efforts de modernisationNote de bas de page 2 antérieurs de l’AC2, le Point d’inflexion 2025 est la première étape du processus qui permettra à l’Armée de mettre en œuvre son approche continue de la modernisation en vue de disposer d’une force prête et préparée aux OCM. Peu après, un Ordre de modernisation de l’Armée canadienne (OMAC) définira les lignes d’effort, les objectifs, les effets et les tâches de haut niveau nécessaires pour atteindre les objectifs de la stratégie. Pour compléter le cycle, des directives principales de mise en œuvre définiront les tâches particulières ainsi que les ressources, les obligations de rendre compte, les responsabilités et les pouvoirs associés à l’exécution des changements qui seront mis en application dans l’ensemble de l’Armée au cours des prochaines années. Cette stratégie et les documents connexes seront mis à jour à intervalles réguliers afin de garantir que l’Armée s’adapte aux changements de l’environnement, exploite les possibilités d’accélération et s’harmonise avec l’évolution des concepts des FAC et des Alliés à divers stades de développement.

L’AC doit agir maintenant, non seulement pour s’adapter à un environnement en constante évolution, mais aussi pour le façonner. En tant que composante principale des FAC, l’Armée est notre première ligne d’intervention au pays et à l’étranger. Elle est la plus dispersée, la plus visible et la plus centrée sur les personnes, car malgré tous ses systèmes avancés, la guerre reste avant tout profondément humaine. Le courage, le leadership, la cohésion et l’esprit guerrier ne peuvent être sous-traités ou automatisés.

Les arguments en faveur du changement

Les efforts de modernisation de l’Armée reposent sur une compréhension approfondie de l’évolution du paysage de sécurité mondiale et sur une évaluation franche des capacités actuelles. Le monde est en pleine transformation, et les manifestations de celle-ci sont dangereuses, rapides et irréversibles. Nous vivons actuellement une période de bouleversements stratégiques. L’ordre international fondé sur des règles subit la pression de régimes autoritaires prêts à recourir à la force. L’instabilité liée aux changements climatiques redessine la carte de l’insécurité. Les technologies émergentes (dans les domaines de l’autonomie, de la cybernétique, de la quantique, de l’espace et de l’intelligence artificielle [IA]) convergent pour redéfinir la nature de la guerre.

Cette situation exige un changement fondamental dans la manière dont nous nous préparons à nos opérations et les menons. La menace croissante de conflits entre les grandes puissances et la réapparition d’une rivalité persistante entre États comme tendance dominante obligent l’AC à se préparer aux OCM.

Le Canada est confronté au risque le plus important d’être impliqué dans un conflit international majeur depuis la fin de la guerre froide. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a ravivé l’urgence d’une guerre à grande échelle, tandis que l’instabilité persistante dans des régions telles que le Moyen-Orient continue de poser des défis directs et indirects à la sécurité et à la prospérité du Canada. Dans ce contexte mondial en évolution, l’AC doit se préparer à la possibilité d’un conflit de haute intensité à court ou à moyen terme. Il faut donc concentrer nos efforts pour réduire les dépendances stratégiques et développer des capacités souveraines qui permettront à l’Armée de détecter, de dissuader et de contrer les menaces dans l’ensemble du spectre des conflits.

L’Arctique est au cœur de la défense et de la souveraineté du Canada. C’est aussi une région d’intérêt géopolitique croissant et de vulnérabilité accrue. Un nombre croissant d’acteurs étatiques renforcent leur présence dans la région, se disputant l’accès à des routes commerciales émergentes et à des ressources naturelles inexploitées, pendant qu’ils développent parallèlement leurs capacités militaires dans l’Arctique. Ces éléments constituent un défi direct pour la souveraineté et la sécurité nationale du Canada. Afin de protéger notre territoire nordique et nos intérêts stratégiques dans leur ensemble, l’AC doit moderniser et maintenir une présence crédible, adaptable et persistante dans l’Arctique. Elle doit ainsi être en mesure de dissuader toute agression, de soutenir ses partenaires interorganisationnels et d’intervenir efficacement en cas de menaces émergentes.Note de bas de page 3

L’AC doit être en mesure de planifier et de mener des opérations dans l’Arctique en disposant de soldats entraînés et équipés pour assurer leur mobilité, leur survivabilité, leur létalité et leur persévérance. L’AC doit être prête, en priorité, à intervenir n’importe où au Canada, même dans les régions les plus éloignées, aussi longtemps que nécessaire, afin d’accomplir les tâches qui lui sont assignées, d’affirmer la souveraineté et de protéger les intérêts nationaux.Note de bas de page 4

La capacité de combat de l’AC est actuellement insuffisante pour les OCM. La structure des forces de combat de l’AC évolue depuis des éléments tactiques fondamentaux vers des formations d’une importance et d’une complexité accrues; chacune ayant une taille, des capacités et des limites distinctes. Au niveau le plus élémentaire, l’équipe de combat est une force de la taille d’une sous-unité d’environ 180 soldats. Elle comprend idéalement des éléments d’infanterie mécanisée et de chars, qui sont essentiels pour acquérir les compétences de base en matière de combat. Cependant, ces petits éléments sont insuffisants pour les rôles de combat de grande valeur (RCGV)Note de bas de page 5 en raison de leurs limites inhérentes sur le plan de la masse, de la puissance de feu, de la protection, de la manœuvre et de l’intégration de tous les domaines dans l’environnement opérationnel contemporain.

Sur cette base, le groupement tactique (GT) est une unité adaptée à la tâche, combinant des organisations de combat, d’appui tactique et de soutien logistique du combat (SLC), renforcée par des spécialistes d’autres éléments, conçue pour fournir des fonctions de combat essentielles, notamment la puissance de feu, la mobilité, la protection, le maintien en puissance et le commandement et le contrôle pour des objectifs précis. Les GT comptent environ 1 000 membres du personnel et, malgré leur utilité, ils ne sont plus suffisants pour les RCGV, car ils n’ont pas l’envergure nécessaire pour l’intégration moderne de tous les domaines et les effets concentrés. C’est le niveau pour lequel l’AC dispose actuellement de ressources et qu’elle est capable de mettre en service de manière indépendante.

La brigade (Bde) est la formation de combat principale dans l’espace de combat contemporain. Composée généralement d’environ 5 000 soldats, la Bde est organisée en un maximum de huit unités principales, comprenant des éléments d’artillerie, de blindés, d’infanterie, du génie, des transmissions et du SLC. Cet échelon est considéré comme « le niveau le plus bas de quartier général qui peut intégrer et synchroniser les effets interarmées dans des opérations multi-domaines »Note de bas de page 6 et constitue le niveau principal auquel l’AC doit être capable de combattre. Bien que certaines capacités émergentes aient récemment été mises sur pied pour le commandement et le contrôle (C2) et l’habilitation de la Bde, l’AC n’est actuellement pas en mesure d’assurer le déploiement et le maintien en puissance d’une Bde indépendante pleinement opérationnelle pendant une période prolongée.

Pour maintenir en puissance un combat de Bde dans le cadre d’une OCM, il faut pouvoir compter sur la profondeur, la portée, la protection et la puissance de feu d’une division (Div). La Div est généralement une formation autonome de grande envergure, comptant environ 15 000 soldats, capable de mener des opérations interarmes indépendantes ou semi-indépendantes pendant de longues périodes et sur de vastes zones d’opérations.

À mesure que la demande en capacités militaires modernes augmente, l’AC ne peut plus compter sur ses alliés pour fournir des éléments habilitants essentiels tels que la défense antiaérienne basée au sol (GBAD), l’artillerie automotrice, les capteurs à longue portée, les tirs de précision et le maintien en puissance à grande échelle. Ces capacités décisives au niveau des Bde et des Div sont déployées en quantité limitée par nos alliés en raison de leur coût et de leur complexité, mais elles restent indispensables aux opérations contemporaines.

Le rythme des menaces modernes confère un avantage aux forces armées qui sont déployées rapidement, à la bonne échelle et avec les capacités adéquates. L’AC ne peut pas se permettre d’attendre le déclenchement d’un conflit armé pour commencer à renforcer et à développer ses capacités de combat modernes. Elle doit se préparer aux OCM au niveau de la Div, où l’ensemble des capacités tactiques modernes sont le mieux organisées et synchronisées.Note de bas de page 7

L’Armée dont nous disposons

La structure actuelle de l’Armée est organisée autour de frontières régionales statiques, avec quatre organisations de quartier général de Div responsables de l’ensemble des fonctions dans leurs zones respectives, et un commandement de l’instruction. Ce modèle, bien qu’efficace pour gérer les responsabilités et les tâches administratives, engendre des inefficacités, brouille les responsabilités et limite la souplesse opérationnelle, ce qui pose des défis importants à la capacité de l’AC à mettre sur pied des forces pour des opérations nationales, expéditionnaires et de contingence.

L’Armée de 2025 est confrontée à des défis critiques dans l’ensemble du système PEIMP (personnel, équipement, instruction et maintien en puissance). Les décennies consacrées à l’optimisation des opérations de contre-insurrection et de soutien de la paix ont entraîné des écarts dans les capacités interarmes lourdes, les tirs à longue portée et le maintien en puissance. Les bataillons d’infanterie restent en sous-effectif; les régiments d’artillerie sont dépassés et dépendent de systèmes remorqués vieillissants; notre dernier régiment blindé ne dispose que d’un seul escadron de chars en état de service et vieillissants; les membres du génie manquent d’équipements essentiels pour franchir les obstacles et ouvrir des brèches; et les forces armées disposent de quantités très limitées de multiplicateurs de force essentiels tels que les missiles guidés antichars (ATGM), les munitions rôdeuses, les drones et les capacités de lutte contre les drones. L’étendue du commandement, la dispersion géographique des forces et les stocks de maintien en puissance ne sont pas optimisés pour les opérations.

La Réserve de l’Armée canadienne (Rés AC) mène ses opérations en grande partie selon des systèmes et des conditions de service parallèles qui, au mieux, limitent leur intégration effective et, au pire, créent un fossé avec leurs homologues de la Force régulière (F rég). Les tentatives visant à concevoir une Rés AC capable d’intervenir aux niveaux tactique, opérationnel et stratégique signifient qu’elle n’est optimisée pour aucun de ces trois niveaux. La disponibilité opérationnelle de la Rés AC est difficile à quantifier et fluctue en fonction des missions et des saisons, ce qui rend difficile la prise de décisions prévisibles en matière de mise sur pied de la force. Malgré les nombreux modèles de mise sur pied de la force qui ont été mis à l’essai au cours des dernières décennies, il existe des exemples d’inefficacité de la F rég et de la Rés AC, où l’une ou l’autre des parties n’a pas vu ses attentes pleinement satisfaites. De plus, le manque d’investissement au cours des décennies précédentes a entraîné une atrophie des capacités de la Rés AC, ce qui oblige les unités à s’entraîner et à mener leurs opérations au moyen d’un équipement minimal.

L’Armée peine à faire preuve d’agilité dans la projection de ses forces, ce qui limite sa capacité à déployer rapidement des formations adaptables et adaptées aux besoins opérationnels particuliers. L’absence de stocks prépositionnés, de moyens de transport aérien stratégique et relative au théâtre, ainsi que de voies de mobilisation de réserves adaptables, limite encore davantage la réactivité en cas de crise. Les programmes d’instruction, bien qu’efficaces pour le perfectionnement individuel des soldats, ne sont pas entièrement harmonisés aux exigences des opérations multi-domaines, ce qui entraîne des lacunes dans les domaines de la guerre électronique (GE)/du renseignement d’origine électromagnétique/de la cyberintégration et du commandement et contrôle interarmées dans tous les domaines. Nous dépendons de cours et d’exercices offerts à l’étranger pour une grande partie de notre instruction d’échelon supérieure, et pour de nombreux soldats, une attaque d’équipe de combat effectuant du tir réel constitue le point culminant de leur instruction collective.

Enfin, les inefficacités structurelles nuisent à l’efficacité opérationnelle. La combinaison actuelle de forces légères, moyennes et lourdes ne permet pas de différencier clairement les rôles, ce qui entraîne des redondances dans certains domaines et des lacunes dans d’autres. La résilience logistique est une autre source de préoccupation, car les modèles de maintien en puissance existants reposent sur des livraisons juste à temps et des solutions contractuelles qui pourraient ne pas être viables dans le cadre d’un conflit prolongé et intense. Sans réformes délibérées de la structure des forces, de l’approvisionnement d’équipements et de la planification du maintien en puissance, l’Armée risque de ne pas être en mesure de remplir ses obligations nationales et expéditionnaires.

L’Armée dont nous avons besoin

L’AC doit être prête à diriger ou à permettre des opérations dans l’ensemble du spectre, en intégrant de manière transparente le domaine des forces terrestres à tous les autres domaines; elle doit être capable d’effectuer efficacement la transition de la rivalité à la crise, puis au conflit, et de mener des opérations de manière cohésive avec les forces interarmées, alliées et partenaires, ainsi qu’avec d’autres ministères et des partenaires du GC au pays.

Pour passer d’un modèle de « guerre de participation » à une organisation adaptable qui excelle dans les RCGV10Note de bas de page 8, les Bde de la Force régulière de l’AC doivent se concentrer sans relâche sur la mise sur pied de systèmes de combat modernes et l’acquisition de compétences au niveau de la Div. Cette entreprise exige la mise sur pied de forces compétentes qui ont la capacité de mener des opérations tant nationales qu’expéditionnaires. Elle prévoit également la centralisation des fonctions institutionnelles liées au soutien et à l’instruction afin de créer la capacité de changement et la concentration des ressources nécessaires.

Pour atteindre l’adaptabilité et la persistance requises en vue d’OCM, il convient de mettre l’accent sur la disponibilité opérationnelle et la mobilisation. Les Bde doivent être capables de mener des combats de haute intensité, soutenues par une chaîne d’approvisionnement de défense réactive et appuyées par un cadre de mobilisation robuste de la Rés AC.

L’AC doit renforcer sa capacité à maintenir en puissance une Div en contact, ce qui nécessite une revitalisation du maintien en puissance à cette échelle, un examen et une optimisation de l’ensemble du système d’échelons, ainsi qu’une révision des tactiques de SLC pour le champ de bataille moderne. L’AC doit assumer un rôle d’une importance accrue dans la mise en place de son soutien opérationnel. Le maintien en puissance doit devenir davantage automatisé et autonome. Les commandants doivent pouvoir tirer parti des avancées technologiques qui réduisent la dépendance à des processus obsolètes, inefficaces et facilement détectables, qui favorisent la modélisation prédictive de la demande et qui assurent le maintien en puissance à l’échelle requise par les OCM.

L’AC doit également développer l’autonomie de la Rés AC en matière d’instruction, d’opérations et de maintien en puissance afin d’atteindre la capacité nécessaire pour soutenir les efforts de modernisation. Compte tenu de la difficulté de satisfaire aux normes universelles de compétence, il faudra adopter une approche davantage personnalisée et imaginative à l’égard de l’instruction et du maintien en puissance de la Réserve. Des exigences particulières pourraient nécessiter des tactiques, une instruction, de l’équipement et même de nouvelles professions uniques pour permettre à la Rés AC de remplir son mandat.

Les capteurs de l’AC doivent être mis en réseau afin de faciliter la fusion des renseignements, leur analyse et leur diffusion rapide, ce qui permettra une prise de décision en temps réel et améliorera la létalité. Pour ce faire, il est nécessaire de disposer de capacités de détection et de frappe reliées de manière optimale, ainsi que d’autorités d’engagement réactives. Des processus de ciblage fondés sur l’IA doivent être mis au point et utilisés, et les systèmes de conduite de tir de l’AC doivent pouvoir être pleinement intégrés aux forces interarmées et alliées.

L’interopérabilité des systèmes de commandement, de contrôle, d’informatique, de communications, de cyberespace, de renseignement, de surveillance, de reconnaissance et de ciblage (C5ISRT) avec les alliés, les forces interarmées et l’ensemble des éléments gouvernementaux doit être assurée. Les formations de l’AC doivent être interopérables avec l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et d’autres coalitions potentielles, tant au niveau de la Bde que de la Div, afin de garantir une communication fluide et des effets de réseau. Cette interopérabilité doit s’étendre aux autres ministères et aux partenaires du GC afin de permettre la réussite des opérations de défense du Canada.

L’AC doit être capable de se protéger pendant toutes les phases opérationnelles. Les systèmes GBAD amélioreront la survivabilité et renforceront la létalité. En outre, une approche intégrée et multicouche est nécessaire pour contrer les menaces liées aux véhicules sans équipage (UxV). Des capacités électroniques combinées de détection et d’attaque, associées à des capacités intégrées de cyber-renseignement et de renseignement d’origine électromagnétique, doivent protéger les communications et les capacités de détection de l’AC, et en même temps, empêcher les adversaires d’en faire autant. La cyberassurance de la mission au sein des Bde permettra de défendre les réseaux et les systèmes de contrôle, tandis que de solides capacités offensives et défensives en matière de GE masqueront les manœuvres amies et empêcheront les communications et le ciblage des adversaires.

Les conflits modernes évoluent rapidement, avec l’émergence de nouvelles technologies et tactiques, ce qui rend indispensable que la doctrine soit fondée sur les observations actuelles du champ de bataille afin de garantir sa pertinence et son efficacité. Une approche descendante permettra une mise en œuvre et une expérimentation rapide, ce qui garantira ainsi que l’Armée s’adaptera rapidement. Une doctrine harmonisée sur les objectifs stratégiques et les besoins opérationnels actuels favorisera une vision unifiée au sein de l’Armée, ce qui améliorera la coordination et l’efficacité des opérations. Un processus centralisé, réactif et solide d’expérimentation et de leçons retenues éclairera l’élaboration de la doctrine et garantira que nos tactiques sont adaptées aux menaces et aux défis modernes.

Enfin, l’AC doit subir une évolution culturelle importante afin de satisfaire aux exigences d’un futur environnement opérationnel complexe et changeant rapidement, caractérisé par une rivalité intense et la menace de conflits majeurs :

- Un état d’esprit adaptable et innovant : L’AC doit apprendre plus rapidement et promouvoir activement l’initiative en acceptant le risque lié à l’expérimentation et en récompensant l’innovation.

- Une orientation opérationnelle : L’AC doit donner la priorité à la capacité de projeter, d’employer et de maintenir en puissance la puissance terrestre à l’appui d’opérations dans tous les domaines. Elle doit se concentrer sur la disponibilité opérationnelle, mettre l’accent sur une planification stratégique agile et sur les effets intégrés, ce qui signifie que les processus, les structures et les institutions existent principalement pour permettre les opérations terrestres.

- Excellence numérique et exploitation des données : L’AC doit exploiter les données et adopter une culture numérique qui tire parti des nouvelles technologies. La réussite opérationnelle exige une adaptation qui va au-delà des simples systèmes pour inclure une culture guidée par les dirigeants.

- Intégration d’Une Armée : L’AC doit adopter pleinement le concept d’Une Armée, dans lequel la Force régulière, la Réserve de l’Armée, les Rangers canadiens et les employés civils de l’Équipe de la Défense travaillent ensemble de manière harmonieuse.

- Une culture du conditionnement physique, de la résilience et de la discipline : L’AC doit renforcer une culture qui valorise le conditionnement physique, la résilience et la discipline afin de préparer les soldats aux OCM et d’encourager leur disponibilité opérationnelle.

- Ouverture au changement : La culture doit lutter activement contre la résistance au changement; les dirigeants et les soldats doivent s’engager à faire progresser les initiatives de modernisation essentielles pour l’avenir.

Le cadre de modernisation de l’Armée canadienne

Le cadre de modernisation jette les bases d’une transformation continue de la façon dont les membres de l’Armée vivent, s’entraînent, mènent leurs opérations, combattent et se mobilisent. Les paragraphes qui suivent présentent un modèle définissant les buts, les moyens et les méthodes qui permettront à l’Armée de mettre en place une force modernisée.

Buts

L’objectif de la modernisation de l’AC est de fournir les forces nécessaires pour combattre et remporter la victoire dans des situations de rivalité, de crise et de conflit. Les buts fondés sur les conditions qui suivent, harmonisés avec les investissements prévus en matière d’équipement, définissent la réussite en fonction de périodes de modernisation thématiques qui se chevauchent et qui mettent l’accent sur le développement, l’intégration et la mise sur pied des forces terrestres. Tout au long de ce processus, l’Armée continuera de rechercher des possibilités d’accélération et ne perdra jamais de vue la nécessité d’être prête à tout moment à mener des combats de haute intensité.Note de bas de page 9

Forces de combat améliorées – Actuellement : Dans le cadre des initiatives de modernisation en cours, l’AC intensifie l’intégration des capacités des forces de combat améliorées. Nous devons être plus difficiles à détecter, à cibler et à détruire, tant physiquement que dans le spectre électromagnétique, et plus létaux grâce à la répartition de capacités de détection et de frappe perturbatrices au-delà de la portée optique. Des réseaux avancés, la gestion des signatures, des systèmes de protection actifs et passifs, des tactiques de dispersion, des capacités de combat rapproché robustes et des cycles d’adaptation accélérés, à un rythme soutenu, sont des aspects essentiels pour atteindre ce but. Les forces légères déployables à l’échelle mondiale renforceront la capacité à se projeter et à mener rapidement des opérations dans des environnements contestés. Les Bde disposeront de la protection, de la puissance de feu et de la logistique nécessaires pour survivre et s’imposer dans le cadre d’OCM. La présence, la connaissance et l’efficacité dans l’Arctique seront assurées, et l’AC maintiendra sa disponibilité opérationnelle pour protéger les Canadiens et les Canadiennes grâce à la mise en œuvre de structures de forces optimisées prêtes à intervenir en cas de menaces et d’urgences nationales.

Létalité à distance – Émergence : L’AC déploiera un cycle supérieur de détection, de compréhension, de décision et d’actionNote de bas de page 10 qui assurera la létalité à distance. Ce but sera atteint grâce à l’intégration de tirs de précision à longue portée, d’une reconnaissance en profondeur, de réseaux de ciblage multi-domaines et de systèmes de déniNote de bas de page 11 d’accès et d’interdiction de zone adaptés à l’Arctique. Nous fournirons un complexe de détection/frappe à longue portée efficace qui permettra à nos forces de perturber et de détruire les formations ennemies avant qu’elles ne se trouvent à distance de frappe. La capacité de contester et d’interdire l’accès à des terrains clés dans l’Arctique et de protéger les infrastructures nationales essentielles est un aspect fondamental de ce but.

Persistance à grande échelle – Durabilité : L’AC renforce sa profondeur, son endurance et sa masse afin de maintenir en puissance des opérations prolongées au niveau de la Div, ce qui permettra d’assurer la persistance à grande échelle. Pour ce faire, un changement mental et physique sera nécessaire dans le cadre duquel les membres de l’AC devront sortir de leur « zone de confort » liée aux équipes de combat et aux tactiques de GT pour acquérir des compétences nécessaires pour combattre en tant que membres d’une Bde au sein d’une structure de Div canadienne et alliée. Nous passerons d’une disponibilité opérationnelle ponctuelle à une mise sur pied de la force persistante et adaptable, ce qui garantira une posture d’OCM et la logistique nécessaire pour maintenir en puissance le combat. Une Div de combat compétente permet à l’AC de mener des opérations décisives, tandis qu’une profondeur stratégique, soutenue par des échelons crédibles, fournit les réserves et la résilience nécessaires pour absorber l’attrition, régénérer la puissance de combat, soutenir les opérations et maintenir l’élan opérationnel.

Méthodes

La modernisation de l’AC ne se limite pas à l’acquisition de nouvelles capacités : nous devons également structurer, équiper, former et soutenir nos forces de manière à leur procurer un avantage opérationnel. Les méthodes suivantes définissent la manière dont nous allons utiliser nos moyens pour créer une force capable de combattre et de remporter la victoire dans des situations de rivalité, de crise et de conflit.

Changement de priorité : La guerre moderne exige des membres d’une armée qu’ils réfléchissent, agissent et s’adaptent plus rapidement que leurs adversaires, qu’ils mènent leurs opérations au pays ou à l’étranger. Pour maintenir la supériorité opérationnelle, nous devons intégrer des renseignements en temps réel, des capacités de guerre électronique élargies, des réseaux de capteurs multicouches et un soutien décisionnel multi-domaines à tous les niveaux de commandement. Cette intégration doit se faire sans heurt dans l’ensemble des opérations nationales, où l’agilité et la réactivité sont essentielles, et dans les missions expéditionnaires, où l’interopérabilité et l’adaptabilité sont indispensables.

Nous devons combler l’écart de létalité entre nos forces actuelles et celles de nos adversaires potentiels. Pour y arriver, nous devrons notamment accélérer l’intégration du nouvel équipement, faire évoluer les tactiques et favoriser une culture d’adaptation continue. L’amélioration de la condition physique, de la résilience mentale et de l’état de préparation des soldats à mener des opérations dans divers environnements, des centres urbains et des régions nordiques éloignées aux théâtres d’opérations internationaux complexes, sont des priorités dans le cadre de ces réformes. Seule cette transformation exhaustive nous permettra d’assurer le succès de la mission et de protéger les intérêts nationaux dans tous les domaines.

La disponibilité opérationnelle doit être mesurée à notre capacité à déployer et à maintenir en puissance des forces létales dans les délais pertinents. Des voies de mobilisation permettant d’augmenter rapidement la Rés AC doivent être conçues, mises à l’épreuve et perfectionnées. Ces mesures dissuaderont les adversaires potentiels de nous défier directement et rassureront nos Alliés quant à notre détermination.

Réorganisation : Aucune armée ne peut à la fois tout faire et être partout; une telle approche mène inévitablement à une disponibilité opérationnelle réduite de l’ensemble du système PEIMP et compromet l’efficacité opérationnelle. L’AC doit être conçue et évaluée en fonction de principes axés sur les missions avant tout et sur les effets.

Afin d’atteindre le niveau d’indépendance, de persistance et de profondeur nécessaire aux OCM, l’AC doit produire des Bde capables de mener des opérations dans un contexte de Div.Note de bas de page 12 Pour développer cette capacité, l’AC regroupera ses unités de F rég en une seule structure de Div et continuera à développer les soldats, les unités et les fonctions nécessaires à ce niveau de conflit.

Parallèlement, l’AC doit maintenir des forces à haut niveau de préparation afin de remplir les missions émergentes, d’intervenir en cas d’imprévus et de renforcer les opérations. Les forces légères seront centralisées afin d’assurer une disponibilité opérationnelle rapide en cas de crise; les quartiers généraux seront restructurés afin d’accroître la souplesse du commandement, et les forces de la Rés AC redynamisées seront harmonisées avec les extrants opérationnels auxquels elles sont le mieux adaptées.

Une deuxième Div axée sur le Canada, qui regroupe la Rés AC et les Rangers canadiens et qui est dotée d’un cadre de dirigeants à temps plein, maintiendra la disponibilité opérationnelle pour appuyer les opérations nationales de contingence, de présence, de connaissance du domaine et de sécurité, tout en mettant sur pied des forces de renfort tactique et de renfort opérationnel destinées aux opérations expéditionnaires. Cette formation servira également de cadre à la mobilisation, conformément à l’expansion prévue de la Première réserve et de la Réserve supplémentaire. Dans le cadre d’OCM, cette formation servira également de cadre à la mobilisation, conformément à l’expansion prévue de la Première réserve et de la Réserve supplémentaire.

Changement dans l’équipement : La guerre en Ukraine et d’autres conflits récents ont montré que la réussite exige la capacité de s’adapter rapidement et de poursuivre le combat durablement. L’AC optimisera ses processus de gestion des capacités, remettra à niveau les plateformes usées et renforcera sa capacité de maintien en puissance afin de garantir qu’elle dispose de la puissance de combat, de la résilience et de l’endurance nécessaires pour combattre et remporter la victoire.

Nous utiliserons un modèle de modernisation continue qui garantit une létalité à grande échelle et une rapidité d’exécution en temps opportun. Nous tirerons parti des occasions qui se présenteront pour mettre à profit nos capacités nationales de pointe grâce à des partenariats avec l’industrie afin d’appuyer la réalisation de la supériorité technologique.

Intégration technologique pour un avantage décisionnel : Afin de protéger la souveraineté du Canada, de maintenir une interopérabilité sans faille avec les alliés et les partenaires et de garder une longueur d’avance sur les menaces en constante évolution, l’AC doit accélérer sa transformation numérique. Pour ce faire, elle doit évoluer vers une organisation axée sur les données, capable de traiter, d’intégrer et d’exploiter de vastes volumes d’informations numérisées provenant de diverses sources. Pour obtenir un avantage en matière d’information, il faut disposer de réseaux persistants et résilients qui relient les soldats, les capteurs, les plateformes et les commandants, ce qui permet un C2 sans faille grâce à des technologies de pointe comme l’informatique en nuage.

La clé de cette transformation réside dans l’intégration des technologies émergentes, notamment l’IA, l’apprentissage automatique, la robotique, les systèmes autonomes et sans équipage. Ces capacités soutiendront un large éventail de fonctions, allant de l’analyse du renseignement et de la modélisation prédictive au ciblage et à l’exécution opérationnelle.

L’intégration soutiendra les opérations dans l’ensemble de l’espace de combat, qui passera d’une chaîne de destruction linéaire et mono-domaine à un réseau de destruction dynamique et multi- domaines. À terme, l’intégration technologique accélérera le cycle décision-action, améliorera l’efficacité opérationnelle et procurera un avantage militaire décisif.

Moyens

L’Armée a besoin des bonnes personnes, du bon équipement, d’une instruction adéquate, d’un maintien en puissance et de structures efficaces pour réussir. Le fait de traiter ces aspects de manière isolée a limité l’ampleur des efforts de modernisation précédents.

Développer une force létale prête, résiliente et pertinente. Nous devons exploiter la capacité simplifiée de recrutement de notre F rég et de notre Rés AC afin d’intégrer plus rapidement les soldats formés dans les unités des forces de campagne. Une fois dans les forces de campagne, nous devons leur offrir des carrières attrayantes, motivantes et stimulantes, avec une instruction exigeante et pertinente, et les équiper au moyen de la technologie de leur génération.

Investir dans les capacités de nouvelle génération. Les conflits modernes se caractérisent par la supériorité technologique, la rapidité d’adaptation, la sécurité des réseaux d’information et l’équilibre entre la puissance de feu concentrée et la précision létale. Nous donnerons la priorité aux investissements dans les éléments habilitants essentiels à la mobilité, à la survivabilité et au maintien en puissance, tout en nous intéressant aux technologies émergentes dans le champ de bataille, telles que les UxV, les systèmes autonomes, les outils modernisés d’aide à la décision, les systèmes de contre-frappe de précision, les systèmes modernes de tir indirect, les systèmes de frappe de précision à longue portée (FPLP) et l’intégration interarmées, afin de garantir que nos forces restent pertinentes, létales et capables de survivre au combat. Cet effort sera étroitement harmonisé à la Stratégie industrielle de défense du Canada afin d’accélérer la livraison, de renforcer la capacité de production nationale en matière de défense et de veiller à ce que le secteur de la défense du Canada puisse soutenir la modernisation et le maintien d’une force de combat terrestre crédible.

Capacité accrue de maintien en puissance. Les guerres sont gagnées par les armées qui peuvent poursuivre le combat. L’AC doit se concentrer sur plus que de simples produits à grande échelle; elle doit façonner le maintien en puissance opérationnel, y compris la capacité à projeter des forces, à fournir un soutien en matière de services de santé à l’échelle appropriée, à reconstituer rapidement les capacités, à s’adapter à des demandes de soutien fluctuantes, à combattre dans des environnements contestés et à permettre à la force de remporter la victoire. L’AC doit développer la capacité de maintien en puissance nécessaire à une Div en contact. Pour ce faire, il faut une revitalisation du maintien en puissance à cette échelle, un examen et une optimisation de l’ensemble du système d’échelons ainsi qu’une révision des tactiques de SLC.

Force structurée en vue d’un combat dans l’ensemble du spectre. Une approche unique ne fonctionne pas pour l’ensemble du spectre des tâches auxquelles l’Armée est confrontée. Notre Armée symétrique a entraîné des difficultés pour adapter notre structure de forces à bon nombre des missions qui nous sont assignées. De même, le débat entre forces lourdes et forces légères n’est pas binaire, car l’Armée doit être prête à mener des opérations dans l’ensemble du spectre des conflits. L’AC mettra en place une structure de Div ciblée, déployant des forces légères, moyennes et lourdes afin de garantir notre agilité pour intervenir rapidement en cas de crises, notre endurance pour mener des opérations prolongées et notre puissance de feu pour affronter des adversaires de force équivalente. Ce concept de force offrira agilité et adaptabilité pour tous nos engagements, surtout en matière de défense du Canada ou de soutien à nos alliés et à nos partenaires à l’échelle de l’Europe et de la région indopacifique.

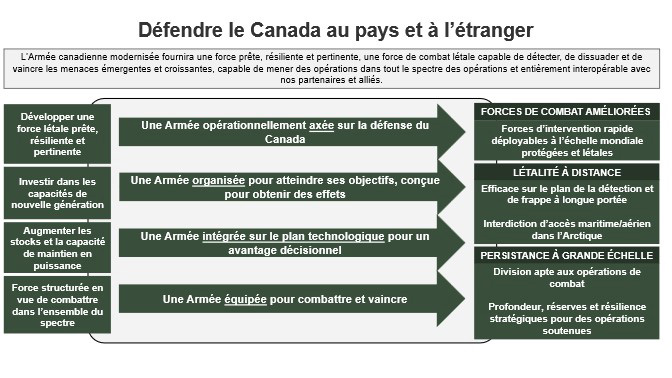

Figure 1. Le cadre de la stratégie de modernisation de l’Armée canadienne - Version textuelle

L’image graphique est une représentation visuelle qui cherche à définir stratégiquement la problématique, l’action requise et l’état final souhaité dans le cadre du processus de modernisation de l’Armée canadienne.

Le titre indique :

« Défendre le Canada au pays et à l’étranger »

Sous le titre, le chapeau indique :

« L’Armée canadienne modernisée fournira une force prête, résiliente et pertinente, une force de combat létale capable de détecter, de dissuader et de vaincre les menaces émergentes et croissantes, capable de mener des opérations dans tout le spectre des opérations, et entièrement interopérable avec nos partenaires et alliés. »

Sous le chapeau à gauche se trouvent quatre encadrés qui listent les objectifs à atteindre. On peut y lire de haut en bas :

- Développer une force létale prête, résiliente et pertinente

- Investir dans les capacités de nouvelle génération

- Augmenter les stocks et la capacité de maintien en puissance

- Force structurée en vue de combattre dans l’ensemble du spectre

- Forces de combat améliorées :

- Forces d’intervention rapide déployables à l’échelle mondiale

- Brigades protégées et létales

- Létalité à distance :

- Efficace sur le plan de la détection et la frappe à longue portée

- Interdiction d’accès maritime/aérienne dans l’Arctique

- Persistance à grande échelle :

- Division apte aux opérations de combat

- Profondeur stratégique, réserves et résilience pour des opérations soutenues

Au centre du graphique, quatre flèches vont des objectifs à gauche aux caractéristiques à droite, énumérant quatre résultats clés :

- Une Armée opérationnellement axée sur la défense du Canada

- Une Armée organisée pour atteindre ses objectifs, conçue pour obtenir des effets

- Une Armée intégrée sur le plan technologique pour un avantage décisionnel

- Une Armée équipée pour combattre et vaincre

Dépendances stratégiques

La modernisation de l’Armée s’inscrit dans le cadre plus large de l’orientation stratégique, de la capacité institutionnelle et des processus fonctionnels des FAC et du MDN, dont elle dépend. Le rythme et l’ampleur de cette modernisation dépendent de facteurs qui échappent en grande partie au contrôle direct de l’AC, notamment :

- Les initiatives du Commandement du personnel militaire en matière de gestion, de recrutement et de maintien en poste du personnel.

- La capacité et l’efficacité des processus centralisés d’approvisionnement et de gestion du cycle de vie du MDN et des FAC.

- La nécessité d’intégrer les capacités des systèmes interarmées de maintien en puissance, de logistique et de services de santé des FAC, compte tenu du besoin urgent de renforcer ces fonctions.Note de bas de page 13

- Les investissements dans les infrastructures et leur entretien dans l’ensemble du MDN, proportionnellement à la croissance.

- La nécessité d’une interopérabilité et d’une intégration sans faille dans tous les domaines des FAC pour assurer l’efficacité des opérations interarmées.

- La capacité institutionnelle globale, au sein et en dehors du secteur de la défense, d’acquérir, de soutenir, de gérer et d’employer de nouvelles capacités.

Hypothèses

Le Point d’inflexion 2025 repose sur plusieurs hypothèses clés :

- Des investissements supplémentaires relatifs à de grands projets d’immobilisations seront réalisés afin de combler le plus rapidement possible l’écart en matière de létalité grâce à l’accélération des projets et à l’acquisition de plateformes et de capacités supplémentaires qui seront identifiées au cours des prochaines années.

- Le financement en matière d’approvisionnement national (AN) de l’AC sera suffisant pour permettre la réalisation des objectifs liés au maintien en puissance et à l’état de fonctionnement de l’équipement et sera stabilisé afin d’assurer la croissance de la demande réalisable avec les partenaires de l’industrie.

- Le Plan de recrutement stratégique (PRS) continuera d’être respecté, grâce à une augmentation des effectifs de 8 500 militaires supplémentaires ou plus dans la Force régulière et de 8 500 militaires supplémentaires ou plus dans la Rés AC d’ici 2040. La nouvelle structure de l’AC devra être en mesure d’accueillir jusqu’à 10 000 militaires supplémentaires après 2040 afin d’atteindre les objectifs du processus de planification de défense de l’OTAN. Les nouvelles capacités ou la mobilisation nationale nécessiteront une expansion plus importante.

- La croissance ciblée pour le personnel supplémentaire de la Force régulière et de la Réserve d’ici 2040 sera accompagnée d’un financement proportionnel à la croissance et à la modernisation des infrastructures.

- Les déploiements de l’Op LENTUS se poursuivront et pourraient augmenter en fréquence en raison des urgences liées aux changements climatiques.

Ressources en matière de capacités

L’AC entreprend actuellement son plus vaste programme de modernisation de son équipement depuis 20 ans, dans le cadre duquel 49 grands projets d’immobilisations sont en cours. Ces projets sont conformes aux priorités de l’Armée en matière d’investissements dans les capacités, comme on les indique à l’annexe A.

Transformation numérique. La modernisation du système intégré de commandement et de contrôle englobe une suite de matériels et de logiciels basés sur des normes d’interopérabilité qui permettent le C2 et augmentent considérablement la létalité, la prise de décision et la connectivité au niveau tactique. Cette modernisation comprend la transformation numérique de l’AC en matière de capacités de décision/d’action de combat et est essentielle pour permettre un cycle rapide de détection, de compréhension, de décision et d’action.

Défense aérienne basée au sol. Des investissements dans des capacités de défense aérienne tactique réparties entre trois batteries de capacités destinées à la défense continentale et expéditionnaire et à la dissuasion. Ces capacités sont essentielles pour assurer la protection de nos Bde de combat grâce à des systèmes de défense aérienne à très courte portée (VSHORAD) et de défense aérienne à courte portée (SHORAD).

Modernisation des tirs indirects. Une refonte complète des capacités de tirs indirects, puisque nos capacités existantes arrivent en fin de vie. Cet investissement permettra de disposer d’une combinaison adéquate de systèmes d’artillerie automoteurs, de mortiers, de véhicules de soutien, de munitions et d’infrastructures pour assurer le fonctionnement et le soutien des Bde mécanisées.

Frappe de précision à longue portée (terre) [FPLP(T)]. Un système d’artillerie de roquettes à longue portée augmentera la létalité des forces déployées et la défense continentale. Ce système fournira des plateformes dotées des infrastructures, des munitions et du soutien nécessaires. Il constituera la clé de voûte des tirs en profondeur de la division, renforcera la crédibilité de nos engagements envers l’OTAN et nous permettra de mener des opérations d’interdiction de zone dans l’Arctique ou dans la région indopacifique.

Amélioration de la mobilité au pays et dans l’Arctique (AMPA). Visant à revitaliser les capacités des FAC dans un climat rigoureux et sur un terrain impitoyable, le projet AMPA fournira une plateforme moyenne pour la neige et les terrains complexes exigeant une capacité amphibie qui renouvellera notre accès aux environnements les plus difficiles du Canada et notre capacité à y mener des opérations. Ce projet prévoit la livraison d’un maximum de 170 plateformes aux FAC. Il transformera notre mobilité tactique dans l’Arctique et permettra la projection de la force, la mobilité et la survivabilité dans des régions inhospitalières.

Modernisation de l’habillement et de l’équipement opérationnels des soldats (MHEOS). Une gamme intégrée de vêtements, de systèmes de chargement et d’EPI de combat opérationnels et modernisés, axée sur l’amélioration des performances et du confort des soldats, le projet de MHEOS améliorera la coupe, la forme et la fonctionnalité des vêtements et équipements opérationnels afin de mieux satisfaire aux besoins opérationnels des membres des FAC. Ce projet comprend la livraison d’armes légères et de systèmes de vision nocturne de nouvelle génération afin d’équiper correctement nos soldats pour les environnements opérationnels futurs.

Domaines d’investissement supplémentaires essentiels

D’ici 2040, grâce à des projets de modernisation clés, l’AC sera considérablement améliorée, et sa létalité, sa résistance, son interopérabilité et ses capacités numériques seront accrues.

- Des UxV dotés de capacités multi-domaines, notamment le tir direct, la surveillance, la GE, les cyberopérations et le relais de communications. L’amélioration de l’acquisition d’objectif pour le tir indirect et les systèmes de protection avancés amélioreront la létalité et la survivabilité.

- La capacité de tir direct lourd de nouvelle génération, qui comprend le remplacement des chars par des véhicules d’ouverture de brèche durant l’assaut, de pontage et de récupération intégrés, pourrait fournir une plateforme moderne et polyvalente.

- Une létalité améliorée au-delà de la portée optique (BLOS), englobant une distribution beaucoup plus large des essaims de munitions rôdeuses et des ATGM à plus longue portée associés à des UxV à tous les échelons de combat, fournira une puissance de feu plus précise à des niveaux inférieurs, ce qui réduira la probabilité d’engagements directs entre forces, limitera notre exposition aux capacités de frappe de l’adversaire, réduira le risque de dévoiler nos capacités de tir indirect et augmentera la manœuvrabilité sur le champ de bataille.

- Le remplacement des véhicules blindés légers (VBL) permettra de disposer d’un parc commun moyen destiné aux combats d’infanterie, au génie et à l’observation des tirs d’artillerie, tandis que la capacité de tir direct moyen de la cavalerie de nouvelle génération, qui comprend le replacement des Coyote CBRC, des VBTP et des VBL 6, fusionnera la détection et la frappe dans les combats de reconnaissance en profondeur. Ces parcs seront de plus en plus souvent sans équipage et/ou, en option, avec équipage.

- La modernisation des capacités du génie sera axée sur les méthodes avancées de mobilité et de contre-mobilité, avec des systèmes de plus en plus autonomes ou à équipage optionnel. Ces capacités comprennent les ponts, les systèmes d’ouverture de brèches mécaniques et explosifs, les systèmes de fermeture de brèches dispersables et la modernisation des mines antichars.

- Les systèmes du soldat de nouvelle génération équiperont chaque soldat de dispositifs avancés de protection, de chargement, de vision nocturne, d’armes légères et de capteurs. Ces équipements seront progressivement complétés par des capacités de réalité augmentée qui permettront d’améliorer le C2 et d’offrir un soutien technique à distance aux techniciens de maintenance et aux techniciens médicaux. Ces équipements seront progressivement complétés par des capacités de réalité augmentée qui permettront d’améliorer le C2 et d’offrir un soutien technique à distance aux techniciens de maintenance et aux techniciens médicaux.

Risques internes

L’AC est confrontée à plusieurs risques internes qui pourraient entraver la progression de la modernisation. Ces risques concernent le système de disponibilité opérationnelle des forces et comprennent la stabilité financière, les progrès technologiques et la culture.

Un risque interne important réside dans l’état actuel de la disponibilité opérationnelle de l’AC, aggravé par l’insuffisance des stocks de pièces de rechange et de munitions ainsi que par les difficultés liées à sa capacité d’instruction pour surmonter l’attrition et atteindre les objectifs de croissance. La nécessité de gérer des opérations simultanées et des besoins accrus de manière soutenue exerce une pression considérable sur le personnel, ce qui pourrait entraîner une augmentation de l’attrition et détourner l’attention de la création d’une capacité de combat au niveau de la Div. Une restructuration de l’Armée visant à consolider la séparation fonctionnelle entre la mise sur pied et l’emploi des forces expéditionnaires et continentales ainsi que la centralisation des fonctions institutionnelles et d’instruction constitue un moyen d’accroître l’efficacité et de réduire ce risque.

Le recours à des équipements vieillissants et insuffisants, auxquels les soldats ne font pas toujours confiance au cours des déploiements, présente un risque opérationnel considérable. La longueur des délais d’approvisionnement et la lenteur des projets contribuent souvent à creuser l’écart entre l’obsolescence des systèmes actuels et l’introduction de nouveaux systèmes, ce qui a conduit par le passé à recourir à des besoins opérationnels urgents à titre de mesure provisoire. Le nombre souvent insuffisant de systèmes achetés aggrave encore les pénuries d’équipements. Il est nécessaire d’accélérer la livraison des équipements et de prévoir des options pour des systèmes supplémentaires, de doter de ressources adéquates l’AN, de procéder à la rationalisation des parcs et de planifier rigoureusement les dessaisissements.

L’AC est vulnérable aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale et connaît des pénuries importantes dans des domaines essentiels tels que les munitions, les pièces de rechange et les contrats de service. La capacité de maintien en puissance des opérations tant au niveau national qu’à l’étranger sans dépendre de manière importante des services sous contrat reste un défi. Le renforcement des capacités de soutien intégré, des capacités et des stocks logistiques peut atténuer cette préoccupation.

L’infrastructure actuelle de l’AC est confrontée à de nombreux défis et limite les emplacements où l’AC mène ses activités de mise sur pied et de maintien en puissance des forces et la manière dont elle le fait, en particulier dans nos champs de tir et secteurs d’entraînement. Elle limite également la manière dont l’AC mène ses opérations nationales et soutient ses opérations expéditionnaires pour défendre le Canada ainsi que nos objectifs nationaux.

Les contraintes financières constituent un risque interne important. L’AC est confrontée à une pénurie endémique liée à l’AN, estimée à environ 50 % des besoins évalués au cours de la dernière décennie. De plus, l’allocation actuelle des fonds destinés à l’AN est largement consacrée à la modernisation numérique et au parc de VBL, ce qui laisse une marge de manœuvre limitée. Bien que le financement de l’AN ait considérablement augmenté depuis juin 2025, des niveaux de financement stables sont nécessaires d’une année à l’autre afin d’atténuer ce risque systématique et de faire croître la demande réalisable en collaboration avec l’industrie au fil du temps.

L’AC a pris du retard sur ses alliés sur le plan technologique et doit agir rapidement pour rester dans la course dans des domaines essentiels tels que l’IA et les capacités cybernétiques/de renseignement d’origine électromagnétique/de GE. L’AC poursuit ses efforts d’intégration technologique et de systèmes, ce qui nécessitera des soldats possédant des compétences techniques et la capacité de mettre à niveau ou de mettre en œuvre de nouveaux systèmes au rythme des menaces et des progrès réalisés par les alliés. La Stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle offre des possibilités à cet égard; le perfectionnement de l’IA est un atout national qui peut être exploité pour créer un avantage opérationnel réel.

Enfin, les facteurs organisationnels et institutionnels présentent des risques. Les compromis en matière de capacités et les décisions structurelles doivent être dépourvus de fondements culturels et symboliques, sans quoi nous risquons de compromettre les efforts de modernisation. Ils doivent également s’appuyer sur une compréhension approfondie et impartiale des facteurs de causalité de l’érosion de la disponibilité opérationnelle de l’AC. Les affiliations des régiments, des corps et des branches, ainsi que les loyautés qui y sont associées, ne doivent pas constituer des obstacles à la modernisation de l’Armée.

En conclusion

L’AC se modernise pour défendre le Canada, sa population et sa souveraineté. Le Point d’inflexion 2025 ouvre la voie à la mise en place d’une force terrestre létale, prête, résiliente et pertinente, capable de détecter, de dissuader et de vaincre les menaces qui pèsent sur le Canada, en particulier en Amérique du Nord et dans ses approches, ainsi que dans les régions de l’Arctique, de l’Euro-Atlantique et de l’Indopacifique. Elle décrit un cadre de modernisation qui jette les bases, définit l’environnement stratégique, cible les lacunes de notre force actuelle, décrit la force et les dépendances stratégiques futures, fournit des hypothèses clés, énumère les priorités en matière de ressources et consolide les risques et les mesures d’atténuation. Pour nous moderniser, nous devons changer notre état d’esprit, préciser nos objectifs et agir avec un sentiment d’urgence.

L’Armée canadienne modernisée défendra le Canada, tant au pays qu’à l’étranger. Le point d’inflexion est maintenant.

M.C. Wright

Lieutenant-général

Le commandant de l’Armée canadienne

Annexes :

- Annexe A - État d’avancement des projets prioritaires de l’Armée canadienne

- Annexe B – Références

- Annexe C - Acronymes et abréviations

Annexe A - État d’avancement des projets prioritaires de l’Armée canadienne

| Titre du projet | Phase du projet | État du financement | Estimation des coûts | Champ d’application des politiques |

|---|---|---|---|---|

| Transformation numérique | Analyse des options et définition | Sous-financé | Plus de 10 milliards | Protection, Sécurité, Engagement (PSE), Initiative 42 |

| Défense aérienne basée au sol | Définition | Financé | Plus d’un milliard | PSE, Initiative 34 |

| Modernisation des tirs indirects | Analyse des options | Sous-financé | Plus de 5 milliards | PSE NNFEL Explorer |

| Frappe de précision à longue portée (terre) | Analyse des options | Financé | Plus de 2,5 milliards | NNFEL |

| Amélioration de la mobilité au pays et dans l’Arctique | Analyse des options | Sous-financé | Plus de 200 millions | PSE Initiative 43 |

Annexe B – Références

- Guide de planification du commandant de l’Armée canadienne pour la modernisation de l’AC, novembre 2024

- Protection, Sécurité, Engagement, 2017

- Notre Nord, fort et libre : Une vision renouvelée pour la défense du Canada, avril 2024

- Directive de la CEMD et la SM sur la livraison des forces militaires prêtes, résilientes et pertinentes, mars 2025

- Concept d’emploi de la force pandomaine, octobre 2023

- Commandement et contrôle pan-domaine (C2PD) Document de conception, décembre 2024

- CAF Concept of the Future Force 2.0, Mar 25 (en anglais seulement)

- La Stratégie de modernisation de l’Armée canadienne, décembre 2020

- Doctrine cadre de l’Armée canadienne, Concept 2040, mai 2025

- NATO Capability Targets 2025 – Canada – V2 (Level 2) (en anglais seulement)

- Stratégie numérique de l’Armée canadienne, juin 2022

- Plan de campagne numérique des Forces armées canadiennes, 10 juin 2022

- Threat Assessment – Analyse nationale et internationale des menaces et vulnérabilités du Canada dans l’Arctique, novembre 2024

- Stratégie de données du Ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, mai 2021

- Directive du CEMD/SM 002 pour la reconstitution des FAC, octobre 2024

- Future Fighting Concept (Level 2) - Draft, 2024 (en anglais seulement)

- B-GL-321-003/FP-002, Tactiques de la brigade, 20 janvier 2017

- Stratégie de modernisation du maintien en puissance opérationnel, février 2023

- Stratégie de modernisation des services de santé, mai 2024

- Plan de campagne de modernisation de la logistique interarmées, juillet 2024

- Acquérir la capacité à temps plein par le service à temps partiel : Une nouvelle vision pour la Force de réserve, 2023

- Army Modernization Team Wargame: Post Event Report, May 2025 (en anglais seulement)

Annexe C - Acronymes et abréviations

- AC

- Armée canadienne

- AN

- Approvisionnement national

- ATGM

- Missile guidé antichar

- Bde

- Brigade

- BLOS

- Au-delà de la portée optique

- C2

- Commandement et contrôle

- C5ISRT

- Commandement, Contrôle, Informatique, Communications, Cyberespace, Renseignement, Surveillance, Reconnaissance et Ciblage

- CBRC

- Corps blindé royal canadien

- CEFP

- Concept d’emploi de la force pandomaine

- CEM Strat

- Chef d’état-major – Stratégie (Quartier général de l’AC)

- CEMD

- Chef d’état-major de la défense

- Div

- Division

- F rég

- Force régulière

- FAC

- Forces armées canadiennes

- FPLP(T)

- Frappe de précision à longue portée (terre)

- GBAD

- Défense aérienne basée au sol

- GC

- Gouvernement du Canada

- GE

- Guerre électronique

- GT

- Groupement tactique

- IA

- Intelligence artificielle

- MDN

- Ministère de la Défense nationale

- MHEOS

- Modernisation de l’habillement et de l’équipement opérationnels des soldats

- NNFEL

- Notre Nord, fort et libre

- OCM

- Opération de combat majeure

- OMAC

- Ordre de modernisation de l’Armée canadienne

- OTAN

- Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

- PEIMP

- Personnel, Équipement, Instruction et Maintien en puissance

- PRS

- Plan de recrutement stratégique

- RCGV

- Rôles de combat de grande valeur

- Rés AC

- Réserve de l’Armée canadienne

- SHORAD

- Défense aérienne à courte portée

- SM

- Sous-ministre

- UxV

- Véhicule sans équipage (le « x » est un espace réservé représentant différents domaines ou types de plateformes). Variantes courantes : UAV – Véhicule aérien sans équipage; UGV – Véhicule terrestre sans équipage; USV – Véhicule de surface sans équipage; et UUV – Véhicule sous-marin sans équipage

- VBL

- Véhicule blindé léger

- VBTP

- Véhicule blindé tactique de patrouille

- VSHORAD

- Défense aérienne à très courte portée