Évaluation du Programme de politique internationale

Voir la version imprimable : (PDF – 2,74 Mo)

Préparé par Goss Gilroy Inc.

Pour Diversification de l’économie de l’Ouest Canada

janvier 2022

Nicole LaBosssiere

Goss Gilroy Inc.

Conseillers en gestion

401, av. Empire

St. John’s (T.-N.-L.)

A1E 1W6

Courriel : nicole.labossiere@ggi.ca

Table des matières

- Sigles et acronymes

- Sommaire

- I. Introduction

- Contexte

- Méthodologie

- Restrictions

- Modèle logique

- Matrice du cadre d’évaluation

- II. Constatations

- 1. Efficacité

- i. Rapports et publications

- ii. Diffusion de la recherche par le biais des médias, des conférences, des colloques et de la diffusion directe

- iii. Partenariats et collaborations entrepris

- iv. Séances de formation et participation à des événements internationaux

- Résultats immédiats

- Élément facilitateur et obstacle : durée de l’Accord de contribution

- Élément facilitateur : exigences en matière de financement de contrepartie et partenariats

- Élément facilitateur : prise de risques

- Élément facilitateur : salaires payés par l’accord

- Équité, diversité et inclusion

- Durabilité après la fin du financement de DEO

- 2. Efficacité, conception et réalisation

- Décaissements et fonds de contrepartie

- Utilisation des fonds avant la fin du projet

- Obstacles : chute des prix du pétrole, pandémie de COVID-19

- Éléments facilitateurs : la disponibilité de fonds déjà engagés a facilité la contrepartie

- Gouvernance du PPI

- Financial Oversight

- 3. Incidence

- 1. Efficacité

- III. Conclusions, leçons apprises et considérations futures

- Éléments à prendre en considération pour les projets futurs

- Annexe A : Questions et cadre d’évaluation

- Annexe B : Mini-études de cas

- Annexe C : Liste des événements financés par le PPI

- Notes de bas de page

Sigles et acronymes

- ÉDI

Équité, diversité et inclusion

- ERGP

Programme de gouvernance des ressources extractives

- ACS+

Analyse comparative entre les sexes plus

- GGI

Goss Gilroy Inc.

- PPI

Programme de politique internationale (le projet financé par DEO)

- PIC

Politique internationale et commerce (un secteur de recherche de l’ÉPP)

- ÉPP

École de politiques publiques (de l’Université de Calgary)

- DEO

Diversification de l’économie de l’Ouest Canada

Sommaire

Contexte

Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (DEO) a confié à Goss Gilroy Inc. (GGI) d’entreprendre une évaluation finale de l’impact du Programme de politique internationale (PPI). Le PPI est un projet décennal, qui s’étend de 2012 à 2022, entrepris par l’École de politique publique (ÉPP) de l’Université de Calgary. DEO a contribué au financement du PPI à hauteur de 15 millions de dollars, et l’ÉPP était chargée d’obtenir un financement équivalent, pour un projet d’une valeur totale de 30 millions de dollars.

Le PPI est un projet de recherche qui s’articule autour de quatre domaines d’intérêt : l’économie internationale, la gouvernance des ressources extractives, la sécurité de l’État, des ressources et des relations, et la diversification des marchés. Les activités du projet comprenaient la conduite de recherches dans ces domaines, le développement de partenariats et la diffusion de la recherche afin d’informer et de susciter des changements dans les politiques, tant à l’échelon national qu’international. Cette évaluation finale de l’impact examine l’efficacité et l’efficience du PPI au cours de ses dix années d’existence, ainsi que l’incidence de ses recherches.

Constatations : Efficacité

Dans quelle mesure le PPI a-t-il atteint les extrants attendus?

Grâce au financement du PPI, l’École a entrepris un certain nombre d’activités et produit des extrants dans chacun des quatre domaines d’intérêt de l’accord (c’est-à-dire l’économie internationale, le programme de gouvernance des ressources extractives, la sécurité de l’État, des ressources et des relations, et la diversification des marchés internationaux).

Le PPI a dépassé les objectifs fixés pour trois des quatre indicateurs définis dans son Accord de contribution et est en passe d’atteindre l’objectif pour le quatrième. Ces indicateurs sont les suivants :

- le nombre d’analyses économiques fondées sur des données probantes créées ou financées par DEO :

- objectif 200 : 190 analyses réalisées à la fin du mois de décembre 2020;

- le nombre de références des porte-parole et des médias aux recherches financées par DEO :

- objectif 800 : 2 046 références obtenues à la fin de 2020;

- le nombre de partenariats industriels créés :

- objectif 120 : 127 partenariats créés à la fin de 2020;

- le nombre de projets favorisant la participation à de grands événements internationaux :

- objectif 80 : 229 projets lancés à la fin de 2020.

Grâce au PPI, l’ÉPP a publié des articles évalués par des pairs, ainsi que des documents de recherche et de politique sur son site Web. Les résultats de la recherche ont été communiqués par distribution directe aux principaux décideurs et parties intéressées, ainsi que par les médias. Les conférences, colloques et autres événements ont été des domaines d’activité importants pour le PPI. Au total, l’ÉPP rapporte que 215 événements ont mobilisé 1 147 intervenants (sans compter les chiffres de 2012, qui n’ont pas été comptabilisés) et 12 478 participants. Les événements vont des petits-déjeuners ouverts au public sur des sujets liés à la politique internationale, aux ateliers et conférences avec des intervenants en politique de tout le pays, en passant par des conférences et initiatives récurrentes à plus long terme, notamment la conférence annuelle « Shoulder to Shoulder » avec le Goodenough College au Royaume-Uni, la Conférence germano-canadienne annuelle, le North American Process impliquant des intervenants américains et mexicains, et l’École internationale d’été sur la géopolitique des ressources naturelles du Québec et de l’Alberta.

Dans quelle mesure le PPI a-t-il atteint ses résultats immédiats?

Les résultats immédiats attendus du PPI comprennent l’augmentation des connaissances fondées sur des données probantes des intervenants, l’influence sur les politiques et les pratiques et le renforcement des capacités des intervenants dans les domaines de la formation. Des exemples de la manière dont ces résultats ont été atteints ont été recensés dans les « mini-études de cas » mentionnées dans l’annexe du présent rapport. Par exemple :

- Le Programme de gouvernance des ressources extractives (ERGP) visait améliorer la capacité de gouvernance extractive d’autres juridictions par le biais de formations, d’élaboration de politiques et de recherches fondées sur les meilleures pratiques et l’expertise canadiennes. Il a permis d’accroître les capacités de développement des secteurs des ressources dans de nombreux pays.

- L’ÉPP est devenue responsable de la programmation au Canada de la Conférence germano-canadienne annuelle Atlantik-Brücke. La conférence a notamment permis aux décideurs de haut niveau, aux chercheurs et aux médias de faire part de leurs points de vue et de créer des partenariats et des relations durables entre les deux pays.

- L’École d’été internationale sur la géopolitique des ressources naturelles est une formation d’une semaine de niveau supérieur qui se tient chaque année depuis 2014 et qui est dirigée conjointement par l’ÉPP de l’Université de Calgary et l’École supérieure d’études internationales (ESEI) de l’Université Laval à Québec. Ses résultats ont notamment permis aux participants, dont des étudiants, des chercheurs et des représentants de l’industrie, de mieux comprendre une variété de points de vue sur les questions énergétiques. En outre, elle a favorisé une collaboration accrue entre les intervenants de l’Alberta et du Québec.

- Depuis 2013, l’initiative North American Process a réuni chaque année des universitaires du Canada, des États-Unis et du Mexique, et a pu de plus en plus se développer et attirer des experts de l’industrie et du gouvernement. Ses résultats ont notamment donné lieu à une collaboration entre le Canada, les États-Unis et le Mexique sur des questions économiques clés.

- En 2016, l’ÉPP s’est associée à la Fondation Asie-Pacifique (FAP) du Canada pour créer une base de données numérique appelée Investment Monitor, qui permet de visualiser et d’analyser les données sur les investissements directs bilatéraux entre l’Asie et le Canada. Grâce à cet outil, ces données sont devenues accessibles au public dans un format facilement compréhensible et interactif. Il a permis d’accroître l’engagement des gouvernements fédéral et provinciaux à l’égard des données et, par conséquent, d’améliorer la prise de décisions fondées sur des données probantes par les utilisateurs de ces données.

Constatations : Efficacité, conception et exécution

Les ressources allouées au PPI ont-elles été utilisées de manière efficace et économique?

Selon l’Accord de contribution original, DEO devait payer 55 % des coûts totaux du projet pour la plupart des catégories de coûts (équipement, salaires, déplacements, études et analyses, et sensibilisation) et 0 % des autres coûts du projet (rachats de temps de coûts directs). Au total, DEO devrait payer 50 % de tous les coûts du projet (c’est-à-dire 50 % d’un montant maximal de 30 millions de dollars). Toutefois, l’accord prévoyait que la contribution de DEO serait proportionnellement plus élevée au cours des premières années du projet, au moment de la mise en place du PPI et du début du processus d’acquisition des fonds de contrepartie.

L’ÉPP a réussi à satisfaire aux exigences de l’Accord de contribution en obtenant un financement de contrepartie et, pour le dernier exercice, soit celui de 2020-2021, les coûts cumulatifs payés par DEO représentent environ 51 % de l’ensemble des coûts du projet. La contribution cumulative de DEO aux coûts totaux du projet est restée en deçà des pourcentages maximaux fixés pour les différentes étapes du projet.

Dans quelle mesure le financement de DEO pour le PPI sera-t-il entièrement utilisé à la fin du projet?

Dans l’ensemble, on ne s’attend pas à ce que les 15 millions de dollars soient dépensés d’ici la fin du projet en mars 2022. On estime qu’environ 12 millions de dollars des fonds de DEO seront déboursés et versés en contrepartie d’ici la fin du projet.

Parmi les obstacles à l’utilisation de tous les fonds du projet, on compte la chute des prix du pétrole, qui a commencé en novembre 2014. Auparavant, une grande partie des fonds de contrepartie pour le PPI provenait de sources du secteur privé, comme les sociétés pétrolières de l’Alberta. Après la chute, il a fallu du temps pour obtenir d’autres sources de financement. L’ÉPP rapporte que le processus d’obtention de fonds de contrepartie a été extrêmement difficile pendant au moins un an après l’effondrement du prix du pétrole.

La pandémie de COVID-19 a également constitué un obstacle au décaissement des fonds au cours des deux derniers exercices financiers du projet. Les personnes interrogées ont indiqué que des conférences, des voyages et des activités prévues ont été annulés ou tenus en ligne. Le coût de la tenue des vidéoconférences n’étant pas considérable, les dépenses ont été moindres.

Dans quelle mesure la conception, la structure et l’approche de la mise en œuvre du PPI ont-elles été efficaces?

Le directeur de l’ÉPP et son directeur académique assurent un rôle de supervision du financement du PPI. Les demandes d’utilisation de ce financement doivent être approuvées par le directeur académique, qui examine si l’initiative proposée est conforme aux conditions de l’Accord de contribution de DEO. Au départ, un Conseil consultatif du Programme de politique internationale a été créé pour fournir des conseils sur l’orientation stratégique et les priorités de recherche du programme; cependant, il ne s’est pas réuni souvent et a été supprimé. Aujourd’hui, il n’existe pas d’organe de gouvernance spécifiquement formé pour superviser le financement du PPI. Toutefois, les autres organes directeurs de l’École fournissent des directives applicables au financement du PPI. L’École dispose d’un comité consultatif, composé de représentants du secteur privé qui fournissent des conseils concernant son orientation stratégique, et en 2017, un conseil scientifique composé de professeurs d’université externes a été mis sur pied afin de fournir des conseils stratégiques et une rétroaction sur les activités de recherche de l’École.

Dans l’ensemble, l’approche de la gouvernance du financement du PPI a évolué au cours du projet. Si certaines personnes interrogées ont indiqué que l’approche actuelle est efficace, elle n’a été mise en place que tardivement dans le projet et ne concerne pas uniquement le financement du PPI.

L’École de politique publique emploie un analyste financier principal, comptable général agréé, qui prépare les rapports financiers pour DEO. Les finances de l’ÉPP sont examinées et vérifiées en interne au sein de l’Université de Calgary.

Incidence

Dans quelle mesure les activités du PPI ont-elles contribué à des changements en matière d’attitudes, de procédures et de politiques?

Il est difficile de déterminer dans quelle mesure le PPI a eu une incidence à plus long terme, en contribuant à des changements en matière d’attitudes, de procédures et de politiques. Par nature, les incidences à long terme sont toujours plus difficiles à mesurer que les extrants et les résultats à court terme. Plus le temps passe, plus l’influence des variables intervenantes est importante, et plus il est difficile d’attribuer l’incidence à l’activité initiale du projet. En outre, étant donné qu’aucun indicateur de résultats à moyen ou long terme n’a été élaboré au début du projet, le suivi et le rapport sur ces derniers n’ont pas été entrepris au même titre que pour les extrants. Les personnes interrogées ont été invitées à s’exprimer sur les incidences, et la plupart d’entre elles ont répondu qu’il était difficile de les mesurer. Certaines personnes interrogées ont indiqué que leur objectif n’était pas nécessairement de peser sur la politique elle-même, mais d’influencer ou de « cadrer » le débat politique sur diverses questions.

Cependant, les raisons suivantes indiquent que le PPI a eu une incidence :

- Le travail de l’École dans le cadre du PPI a été très axé sur la sensibilisation. Elle s’est adressée à des publics multiples par le biais d’événements, d’activités et de partenariats, plutôt qu’uniquement à des universitaires.

- Ses initiatives se sont poursuivies pendant plusieurs années, notamment la Conférence germano-canadienne annuelle Atlantik-Brücke, l’École d’été Alberta-Québec, le North American Process avec le Mexique et les États-Unis, et la conférence « Shoulder to Shoulder » avec le Royaume-Uni.

- Ces initiatives ont également signifié que de nombreux partenariats formés par l’ÉPP ont également duré un certain nombre d’années.

Dans l’ensemble, bien qu’il ne soit pas possible de les quantifier ou de les mesurer spécifiquement, il semble que les activités du PPI aient eu une certaine incidence sur les politiques, sur l’augmentation des connaissances fondées sur des données probantes et du renforcement des capacités des intervenants, sur la création de partenariats et sur l’« amélioration de la compréhension des enjeux, des défis, des possibilités et des priorités économiques de l’Ouest canadien ».

Conclusions et leçons apprises

Dans l’ensemble, le PPI a réussi à entreprendre des activités et à produire des extrants qui reflètent l’intention et l’objectif initiaux du projet. Il a mis l’accent sur la sensibilisation d’un public varié, et ce, de manière innovante. Grâce au PPI, l’ÉPP a formé et favorisé un certain nombre de partenariats durables.

Leçon : Excellence en matière de sensibilisation

La variété des événements de sensibilisation ciblant et impliquant différents publics (des séances « Policy and a Pint » aux colloques annuels du North American Process) fournit d’excellents modèles de diffusion des connaissances et d’engagement avec les intervenants.

Leçon : Durée de l’accord

Si la durée de 10 ans de l’Accord de contribution a facilité l’établissement de relations et d’initiatives à plus long terme, s’appuyant sur les précédentes, la durée de l’accord a également été un inconvénient dans la mesure où il n’a pas pu refléter formellement l’évolution des priorités et des questions (comme l’ÉDI). Ces observations impliquent que la longueur idéale des projets doit être déterminée en équilibrant les avantages et les inconvénients.

Éléments à prendre en considération pour les projets futurs

Éléments à prendre en considération : Ajout de la planification relative à l’équité, à la diversité et à l’inclusion (ÉDI)

Tout projet futur de ce type bénéficierait de l’élaboration d’une stratégie et d’indicateurs d’ÉDI ou d’analyse comparative entre les sexes Plus (ACS+) pour l’établissement de rapports.

Éléments à prendre en considération : Indicateurs de résultats

Les indicateurs utilisés pour le PPI étaient principalement axés sur la réalisation des extrants. Pour les projets futurs, il pourrait être utile de définir également quelques indicateurs axés sur les résultats.

Éléments à prendre en considération : Gouvernance du projet

Pour la programmation future, la mise en place d’une structure de gouvernance formelle spécifique au « projet » lui-même, dès le début du projet, pourrait apporter une plus grande cohérence et une supervision transparente.

I. Introduction

Contexte

Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (DEO) a confié à Goss Gilroy Inc. (GGI) d’entreprendre une évaluation finale de l’impact du Programme de politique internationale (PPI). Le PPI est un projet décennal, qui s’étend de 2012 à 2022, entrepris par l’École de politique publique (ÉPP) de l’Université de Calgary. DEO a contribué au financement du PPI à hauteur de 15 millions de dollars, et l’ÉPP a été chargée d’obtenir un financement équivalent, pour un projet d’une valeur totale de 30 millions de dollars.

Le PPI est un projet de recherche qui s’articule autour de quatre domaines d’intérêt : l’économie internationale, la gouvernance des ressources extractives, la sécurité de l’État, des ressources et des relations, et la diversification des marchés. Les activités du projet comprennent la conduite de recherches dans ces domaines, le développement de partenariats et la diffusion de la recherche afin d’informer et de susciter des changements dans les politiques, tant à l’échelon national qu’international. Cette évaluation finale de l’impact examine l’efficacité et l’efficience du PPI au cours de ses dix années d’existence, ainsi que l’incidence de ses recherches.

Le financement du PPI a été initialement approuvé par une présentation au Conseil du Trésor en 2012. Un Accord de contribution a été signé entre DEO et l’Université de Calgary, qui stipule que :

« Le bénéficiaire élaborera et mettra en œuvre un Programme de politique internationale (PPI) à l’École de politiques publiques (ÉPP) de l’Université de Calgary. Sous la direction d’experts en la matière de renommée internationale, le PPI utilisera une approche multidisciplinaire pour établir une perspective globale, engager les intervenants, recenser et analyser les problèmes, et diffuser les résultats dans quatre domaines d’intérêt : (a) économie internationale, (b) gouvernance des ressources, (c) sécurité de l’État, des ressources et des relations, et (d) diversification asiatique [élargi par la suite à la diversification des marchés en général]. Le PPI travaillera en collaboration avec d’autres universités, des groupes de réflexion et les secteurs public et privé afin de peser sur le discours et la pratique des politiques publiques au Canada et à l’étranger. Ces travaux aideront le Canada à diversifier son économie, ses marchés et ses relations commerciales, à acquérir et à commercialiser son expertise en matière de gouvernance internationale dans le domaine des industries extractives et à fournir des analyses essentielles sur les questions d’économie et de sécurité mondiales. »

Méthodologie

Les méthodes utilisées pour réaliser l’évaluation sont les suivantes :

- un examen des documents et des données fournis par DEO et l’ÉPP :

- des entrevues avec des informateurs clés et des intervenants du PPI. Au total, 32 personnes ont été interrogées, dont :

- 17 membres actuels ou anciens du personnel de l’ÉPP (professeurs et personnel opérationnel, y compris les anciens étudiants diplômés de l’ÉPP);

- 12 partenaires externes;

- 3 employés de DEO (dans les domaines de responsabilité de la gestion de projet, de la mesure du rendement et de l’audit).

- des mini-études de cas d’initiatives du PPI, élaborées sur la base des entrevues et de l’examen des documents.

Restrictions

Accent mis sur l’évaluation

Compte tenu de la durée de 10 ans du projet PPI et de la grande variété de ses activités, cette évaluation n’a examiné qu’une sélection de toutes les activités entreprises. L’évaluation a pris en considération une vue d’ensemble du projet, plutôt qu’un examen détaillé des activités et des résultats à un degré plus restreint. (Par exemple, le contenu des formations ou les réactions des participants aux événements n’ont pas été examinés.)

Terminologie

L’ÉPP est structurée en quatre « secteurs de recherche » : Politique internationale et commerce (PIC) (qui s’appelait à l’origine Programme de politique internationale ou PPI); Politique sociale et santé; Politique fiscale et économique; et Politique énergétique et environnementale. En outre, l’École gère un programme de maîtrise en politique publique, ainsi que le Programme de gouvernance des ressources extractives (ERGP, qui est financé en partie par l’accord de DEO et constitue l’une des études de cas de cette évaluation).

Selon les informateurs clés, le financement du projet de DEO a été utilisé pour aider à établir le secteur de recherche de PIC de l’École qui a principalement utilisé les fonds pour financer diverses initiatives. Cependant, le financement du projet de DEO n’est pas utilisé pour toutes les activités menées par le secteur PIC, mais uniquement pour celles qui correspondent aux spécifications de l’Accord de contribution. Le financement de DEO a également été utilisé pour certaines activités dans les autres « secteurs de recherche » de l’École qui correspondent aux spécifications de l’accord. Le personnel de l’École a tendance à utiliser la terminologie du « financement de DEO » lorsqu’il parle de l’argent du projet financé par DEO, et ne l’appelle pas le PPI.

Les différentes terminologies utilisées par les intervenants ont créé une certaine confusion lors de la mise en œuvre de l’évaluation, notamment lors des entrevues. Pour clarifier l’utilisation de la terminologie dans ce rapport :

- « PIC » fait référence à « Politique internationale et commerce », qui est l’un des quatre secteurs de recherche de l’École;

- « PPI » fait référence au « Programme de politique internationale », qui est le projet financé par DEO.

Ces deux termes ne sont pas équivalents. Le financement du PPI est utilisé pour réaliser une partie du travail de PIC.

Étant donné que le financement du PPI sous-tend de nombreuses activités, mais pas toutes, de PIC, ainsi que de certaines autres composantes de l’École (comme l’ERGP), il est parfois difficile de dissocier les résultats du PPI de ceux de l’École en général.

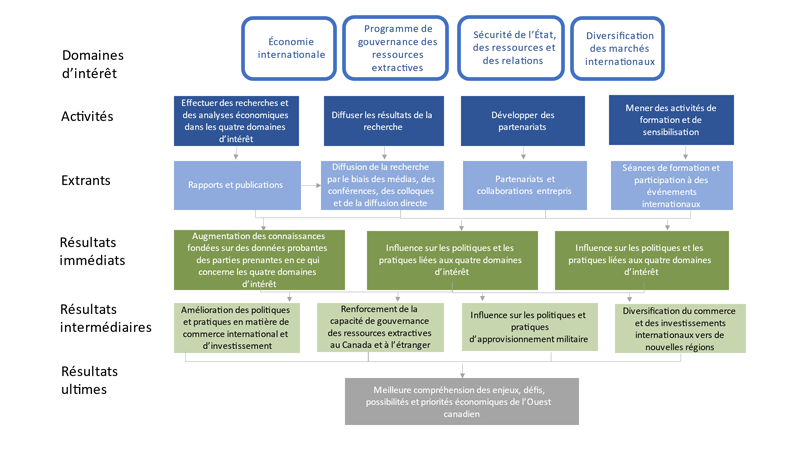

Modèle logique

Sur la base de la documentation du projet (en grande partie issue des phases de planification et d’approbation du projet), le modèle logique suivant a été élaboré par l’équipe d’évaluation afin de décrire les principales activités du projet et les résultats attendus. À cette phase du projet, les quatre thèmes de ses activités étaient déjà définis, mais la nature spécifique des activités a évolué avec la mise en œuvre du projet. En général, les activités relèvent des domaines décrits dans le modèle logique, à savoir la recherche et l’analyse, la diffusion de la recherche, le développement de partenariats et la formation et la sensibilisation.

Les extrants sont le résultat direct de ces activités : rapports et publications élaborés, recherches diffusées par le biais de conférences et de colloques, collaborations et partenariats entrepris, et séances de formation tenues.

Les résultats immédiats sont les changements qui devraient découler de ces activités et extrants, dans un court laps de temps, et qui sont largement attribuables au projet. Les résultats immédiats attendus comprennent l’augmentation des connaissances fondées sur des données probantes des intervenants, l’influence sur les politiques et les pratiques et le renforcement des capacités des intervenants dans les domaines de la formation.

Les résultats intermédiaires sont les changements attendus à mi-parcours auxquels le projet est censé contribuer, ainsi que les influences sur le résultat ultime à long terme. En tant que concept, les résultats à moyen et long terme sont moins directement attribuables à une unique intervention (c’est-à-dire le projet), puisque d’autres facteurs d’intervention jouent un rôle dans le temps. Par exemple, le projet devrait contribuer à « l’amélioration des politiques et des pratiques en matière de commerce et d’investissement international », mais bien sûr, il existe de nombreux autres facteurs externes qui influencent la réalisation de ce résultat au fil du temps, tels que les changements de gouvernements aux échelons national et international, les négociations commerciales, les événements imprévus tels que la pandémie de COVID-19, et d’autres facteurs.

Matrice du cadre d’évaluation

Sur la base de ce modèle logique, une matrice du cadre d’évaluation a été élaborée. Elle est présentée dans l’annexe A. Ce cadre présente les questions d’évaluation, ainsi que les indicateurs permettant de les mesurer, et les méthodes applicables à chaque question.

Version textuelle : Modèle logique

Domaines d’intérêt : Économie internationale, Programme de gouvernance des ressources extractives, Sécurité de l’État, des ressources et des relations, Diversification des marchés internationaux

Activités

- Effectuer des recherches et des analyses économiques dans les quatre domaines d’intérêt

- Diffuser les résultats de la recherche

- Développer des partenariats

- Mener des activités de formation et de sensibilisation

Résultats

- Rapports et publications

- Diffusion de la recherche par le biais des médias, des conférences, des colloques et de la diffusion directe

- Partenariats et collaborations entrepris

- Séances de formation et participation à des événements internationaux

Résultats immédiats

- Augmentation des connaissances fondées sur des données probantes des parties prenantes en ce qui concerne les quatre domaines d’intérêt

- Influence sur les politiques et les pratiques liées aux quatre domaines d’intérêt

- Renforcement des capacités des acteurs nationaux et internationaux dans le domaine de la formation

Résultats intermédiaires

- Amélioration des politiques et pratiques en matière de commerce international et d’investissement

- Renforcement de la capacité de gouvernance des ressources extractives au Canada et à l’étranger

- Influence sur les politiques et pratiques d’approvisionnement militaire

- Diversification du commerce et des investissements internationaux vers de nouvelles régions

Résultats finaux

- Meilleure compréhension des enjeux, défis, possibilités et priorités économiques de l’Ouest canadien

II. Constatations

Cette section présente les résultats de cette évaluation, après avoir rassemblé l’examen des documents et des données, les entrevues et les mini-études de cas.

Les résultats sont organisés par question d’évaluation (dans les encadrés).Note de bas de page 1

1. Efficacité

La première question d’évaluation dans la catégorie de l’efficacité est la suivante :

Q 1.1 Dans quelle mesure le PPI a-t-il atteint les extrants attendus et les résultats immédiats?

Les extrants attendus comprennent :

- Rapports et publications

- Diffusion de la recherche par le biais des médias, des conférences, des colloques et de la diffusion directe

- Partenariats et collaborations entrepris

- Séances de formation et participation à des événements internationaux

- Y a-t-il eu des résultats inattendus?

Grâce au financement du PPI, l’École a entrepris un certain nombre d’activités et produit des extrants dans chacun des quatre domaines d’intérêt de l’accord (c’est-à-dire l’économie internationale, le programme de gouvernance des ressources extractives, la sécurité de l’État, des ressources et des relations, et la diversification des marchés internationaux).

i. Rapports et publications

Le financement du PPI a également été utilisé pour soutenir l’élaboration de documents de recherche et de politique. Les personnes interrogées ont indiqué qu’il existe une publication de recherche interne à la SPP, une revue universitaire évaluée par les pairs, la School of Public Policy Papers (SPPP), qui a permis de publier des articles plus rapidement que dans les revues traditionnelles, ce qui contribue à maintenir la pertinence des articles. Elle est accessible à l’adresse suivante : https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/sppp/index.

Ces articles, ainsi que d’autres documents, sont également publiés et accessibles sur le site Web de l’ÉPP.

L’un des indicateurs de rendement énoncés dans l’Accord de contribution pour le PPI est « le nombre d’analyses économiques fondées sur des données probantes créées ou financées par DEO ». L’objectif fixé à cet égard était de 200, et à la fin de décembre 2020, l’ÉPP a déclaré en avoir réalisé 190. Par conséquent, cet objectif est en bonne voie d’être atteint.

ii. Diffusion de la recherche par le biais des médias, des conférences, des colloques et de la diffusion directe

Diffusion directe : Les rapports et publications susmentionnés sont diffusés par le biais du compte Twitter de l’ÉPP et de sa liste de diffusion. Cette liste de diffusion comprend les principaux décideurs politiques, les membres du gouvernement et les délégués commerciaux, par exemple.

Médias : L’un des indicateurs inclus dans l’accord initial et sur lequel l’ÉPP a été tenu de faire rapport périodiquement était « le nombre de références des porte-parole et des médias aux recherches financées par DEO ». L’objectif fixé à cet égard était de 800. À la fin de l’année 2020, l’ÉPP a déclaré avoir dépassé ce chiffre, à savoir 2 046.

L’ÉPP a utilisé un service automatisé de suivi des actualités intitulé Meltwater pour recueillir des statistiques sur les citations médiatiques de ses recherches. Il s’agit notamment d’histoires ou d’articles dans la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne qui font référence aux recherches de l’École. En outre, ils suivent le nombre de téléchargements des articles du SSRN (Social Science Research Network), ainsi que le nombre de pages consultées et de téléchargements uniques de l’article sur le site Web de l’ÉPP.

Il s’agit d’une preuve de la diffusion plus large de la recherche financée par le PPI, au-delà des extrants de recherche initiaux, contribuant probablement à la réalisation de certains résultats immédiats, tels que « l’augmentation des connaissances fondées sur des preuves des intervenants ».

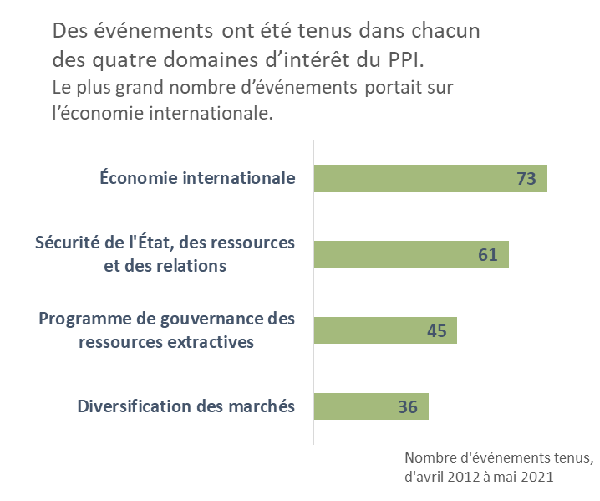

Conférences et colloques : La tenue d’une variété d’événements différents, y compris des conférences et des colloques, a été l’un des principaux domaines d’activité du PPI.

Une liste des événements que le PPI a financés depuis ses débuts en 2012, y compris les intervenants, les organisations partenaires et la participation, est incluse dans l’annexe C. Au total, l’ÉPP rapporte que 215 événements ont mobilisé 1 147 intervenants (sans compter les chiffres de 2012, qui n’ont pas été comptabilisés) et 12 478 participants.

Comme le montre le graphique ci-dessous, la majorité des événements financés par le PPI concernait le domaine de l’économie internationale, puis celui de la sécurité de l’État, des ressources et des relations, et enfin l’ERGP et la diversification des marchés. Cinquante-sept de ces événements (27 %) ont eu lieu ailleurs qu’à Calgary, notamment à Ottawa et à Vancouver. Dans le cas de l’ERGP, les événements se sont déroulés dans des lieux internationaux. Toutefois, depuis le printemps 2020, tous les événements sont tenus en ligne en raison de la pandémie de COVID-19.

Version textuelle : Nombre d’événements tenus, d’avril 2012 à mai 2021

- 73 événements sur l’économie internationale

- 61 événements sur la sécurité de l’État, des ressources et des relations

- 45 événements sur le Programme de gouvernance des ressources extractives

- 36 événements sur la diversification des marchés

Les personnes interrogées ont décrit certains des différents types d’événements qui ont été tenus :

- Petits-déjeuners autour de certains domaines d’intérêt, destinés à des intervenants spécifiques ou parfois ouverts au public. À 7 h 30 du matin, un petit-déjeuner est offert, et des orateurs interviennent sur un thème, qui peut ensuite être abordé avec le public.

- Séances « Policy and a Pint ». Ces événements sont tenus dans un bar, dans lequel un orateur ou un groupe d’orateurs discutent de questions politiques. Les membres du public peuvent y assister, mais l’événement est destiné aux personnes intéressées par le domaine politique en question.

- Ateliers et conférences avec des intervenants en matière de politiques de tout le pays, réunissant des décideurs et des chercheurs, y compris des participants d’Affaires mondiales Canada, d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, et des gouvernements provinciaux. Parfois, elles se tenaient à l’extérieur de l’Alberta, dans des endroits comme Ottawa ou Vancouver. Ces événements attiraient souvent des fonctionnaires de haut rang, tels que des sous-ministres.

- Conférences et initiatives récurrentes à plus long terme, notamment la conférence annuelle « Shoulder to Shoulder » avec le Goodenough College au Royaume-Uni, la Conférence germano-canadienne annuelle, le North-American Process avec les intervenants américains et mexicains, et l’École internationale d’été sur la géopolitique des ressources naturelles du Québec et de l’Alberta. (Ces trois dernières initiatives font l’objet de mini-études de cas à l’annexe B).

iii. Partenariats et collaborations entrepris

En entreprenant les activités du PPI, l’ÉPP a formé de nombreux partenariats, dont beaucoup ont duré plusieurs années. Un certain nombre de ces partenariats sont présentés dans les mini-études de cas à l’annexe B. Par exemple, l’ÉPP a établi un partenariat avec Atlantik-Brücke pour la tenue de la Conférence germano-canadienne annuelle; avec l’université d’état de l’Arizona et l’Université Anáhuac du Mexique et d’autres pour le North-American Process; avec l’Université Laval pour l’École d’été annuelle; avec le Goodenough College de Londres pour une conférence annuelle sur les relations entre le Canada et le Royaume-Uni; avec la Fondation Asie-Pacifique du Canada pour le développement pluriannuel de l’outil Investment Monitor.

Certaines personnes interrogées ont fait mention de nouveaux partenariats et initiatives en cours d’élaboration. L’une d’entre elles est la recherche explorant le concept d’un corridor nordique canadien, comprenant un réseau de corridors physiques reliant le Canada d’un océan à l’autre, avec des partenaires tels que le CIRANO (Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations) et d’autres. (Consulter la page https://www.canadiancorridor.ca/the-research-program/people-and-contributors/partners/ pour trouver une liste de partenaires.)

L’un des indicateurs de l’Accord de contribution était le « nombre de partenariats industriels créés ». L’objectif fixé pour le projet était de 120, et l’ÉPP indique avoir dépassé ce nombre à la fin de l’année 2020 avec 127 partenariats établis.

iv. Séances de formation et participation à des événements internationaux

L’ERGP, qui a reçu un certain financement dans le cadre de l’accord de DEO et qui est l’une des études de cas de l’annexe B, a fourni une formation dans le domaine de la gouvernance des ressources extractives dans diverses juridictions, notamment en Amérique latine, en Afrique du Sud et en Mongolie. L’École d’été Alberta-Québec a également permis de former des étudiants diplômés ainsi que d’autres participants, dont des représentants de l’industrie et du gouvernement.

Comme il est mentionné ci-dessus, 27 % des événements financés par le PPI (tel que cela est indiqué dans la liste des événements de l’annexe C) ont eu lieu à l’extérieur de Calgary, et certains étaient internationaux, comme les exemples allemand, britannique et américano-mexicain.

L’un des indicateurs de l’Accord de contribution était le « nombre de projets favorisant la participation à de grands événements internationaux ». L’objectif du projet, qui était fixé à 80, a été dépassé et il a été indiqué que l’objectif était de 229 à la fin de 2020.

Résultats immédiats

Le modèle logique définit certains résultats immédiats, c’est-à-dire les changements qui devaient découler des activités et des extrants, sur une courte période, et qui sont largement attribuables au projet. Les résultats immédiats attendus comprennent l’augmentation des connaissances fondées sur des données probantes des intervenants, l’influence sur les politiques et les pratiques et le renforcement des capacités des intervenants dans les domaines de la formation.

Les mini-études de cas (voir annexe B) donnent une idée des résultats immédiats de certaines des initiatives du PPI. En voici quelques-unes :

L’ERGP s’est efforcé d’améliorer la capacité de gouvernance extractive d’autres juridictions par le biais de formations, d’élaboration de politiques et de recherches fondées sur les meilleures pratiques et l’expertise canadiennes. En termes de résultats, il a permis d’accroître les capacités de développement des secteurs des ressources dans de nombreux pays.

Au-delà du renforcement des capacités en matière de politique des ressources extractives dans divers pays en développement, l’ERGP a permis de tirer parti de l’expertise de l’Ouest canadien dans le domaine du pétrole et du gaz et de créer des incursions pour le Canada dans diverses juridictions internationales. Le programme et les informateurs ont estimé que cela a contribué à élever le rôle du Canada en tant qu’expert politique fiable dans le domaine. Les informateurs ont également déclaré que le programme était devenu une plaque tournante de l’information sur les ressources extractives, le gouvernement provincial et l’industrie privée faisant appel à lui pour fournir des analyses sectorielles et une expertise en cas de besoin.

La conférence germano-canadienne Atlantik-Brücke est une conférence annuelle dont le but est de renforcer les partenariats entre les deux pays, et l’ÉPP est devenue responsable de la programmation au Canada. La conférence a notamment permis aux décideurs de haut niveau, aux chercheurs et aux médias de faire part de leurs points de vue et de créer des partenariats et des relations durables entre les deux pays.

Selon les informateurs clés, la conférence a été efficace à plusieurs égards, notamment :

- en fournissant une occasion de mettre en valeur l’expertise et les universitaires du Canada et de l’Ouest canadien et, inversement, l’exposition aux perspectives et aux idées européennes;

- en enrichissant la compréhension grâce à la capacité de « sonder les profondeurs des sujets »;

- en ouvrant différents canaux de communication autres que diplomatiques.

Comme les participants sont de hauts dirigeants, on estime qu’ils ont la possibilité d’exercer une influence sur les politiques. S’il est difficile d’établir des liens directs avec l’incidence de la conférence sur les politiques, les intervenants indiquent que les enseignements de la conférence peuvent être appliqués facilement et instantanément.

Bien que cela soit difficile à quantifier, les personnes interrogées ont souligné l’importance de l’établissement de relations lors de la conférence, car cela ouvre la voie à une collaboration plus poussée et durable. À titre d’exemple, à la suite de la conférence de 2018, un accord a été conclu par l’ÉPP avec l’Institut économique allemand pour organiser d’autres discussions axées sur les soins de santé, qui ont ensuite eu lieu en 2019.

L’École d’été internationale sur la géopolitique des ressources naturelles est une formation d’une semaine de niveau supérieur qui se tient chaque année depuis 2014 et qui est dirigée conjointement par l’École de politiques publiques de l’Université de Calgary et l’École supérieure d’études internationales (ESEI) de l’Université Laval à Québec. Son emplacement alterne d’une année à l’autre entre l’Alberta et le Québec, deux provinces dont les discours sur les questions de développement des ressources naturelles diffèrent souvent. Elle réunit des experts, des représentants de l’industrie et des intervenants pour présenter et explorer une variété de perspectives liées à l’économie politique mondiale des ressources naturelles.

Ses résultats ont notamment permis aux participants, dont des étudiants, des chercheurs et des représentants de l’industrie, de mieux comprendre une variété de points de vue sur les questions énergétiques. En outre, elle a favorisé une collaboration accrue entre les intervenants de l’Alberta et du Québec.

L’initiative North American Process a combiné l’expertise de l’École de politiques publiques de l’Université de Calgary, du Watts College of Public Service and Community Solutions de l’université d’État de l’Arizona et de l’École d’études mondiales de l’Université Anáhuac du Mexique. Depuis 2019, son partenariat inclut l’Institut du Canada et du Mexique au Woodrow Wilson Center for Scholars à Washington, DC. Depuis son lancement en 2013, cette initiative a rassemblé des universitaires des trois universités, et a pu s’étendre et attirer des experts de l’industrie et du gouvernement pour se joindre à la conversation. Dans le cadre de l’initiative, huit colloques ont été organisés, lesquels ont tous examiné différents domaines de perspectives d’avenir et les implications politiques pertinentes pour les trois pays.

Ses résultats sont les suivants :

- une collaboration renforcée entre l’Université de Calgary, l’Université d’État de l’Arizona et l’Université Anáhuac du Mexique, offrant de plus grandes possibilités aux étudiants et au personnel;

- une collaboration sur des questions économiques clés pour le Canada, les États-Unis et le Mexique;

- une participation de différents secteurs au-delà du milieu universitaire (industrie et entreprises).

Pour le North-American Process, l’engagement a été mesuré par le biais des visites du site Web et des copies électroniques obtenues lors des colloques et des documents, qui ont été largement diffusés. De plus, chaque année, les conférences ont pris de l’ampleur et de l’importance, avec un plus grand nombre de partenaires cherchant à s’impliquer dans les initiatives, ainsi qu’un plus grand nombre de participants des secteurs public et privé.

En 2016, le Programme de diversification des marchés de l’École de politiques publiques s’est associé à la Fondation Asie-Pacifique (FAP) du Canada pour créer une base de données numérique appelée Investment Monitor. Elle a pour objectif de permettre la collecte, l’affichage, l’analyse et la production de rapports des données sur les relations d’investissement entre le Canada et l’Asie. Ce projet a été lancé pour remédier aux limites des statistiques officielles et des autres services de suivi des investissements. Le projet s’est déroulé en trois phases sur trois ans. Pour l’exercice 2016-2017, il s’est concentré sur les investissements de l’Asie au Canada en surveillant les investissements directs étrangers (IDE) de l’Asie vers le Canada; pour l’exercice 2017-2018, il a surveillé et mesuré les IDE du Canada vers l’Asie; et dans le cas de 2018-2019, il a mesuré les investissements entre les principales villes canadiennes et asiatiques.

Grâce à cet outil, ces données sont devenues accessibles au public dans un format facilement compréhensible et interactif. Il a permis d’accroître l’engagement des gouvernements fédéral et provinciaux à l’égard des données et, par conséquent, d’améliorer la prise de décisions fondées sur des données probantes par les utilisateurs de ces données. De même, les personnes interrogées estiment que cette base de données a également favorisé ou facilité l’augmentation des flux d’investissement.

Q 1.2 Dans quelle mesure le PPI a-t-il contribué aux résultats stratégiques de l’École de politiques publiques de l’Université de Calgary et de Diversification de l’économie de l’Ouest?

Au début de sa mise en œuvre en 2012, le PPI était classé dans la catégorie du résultat stratégique de l’architecture d’alignement des programmes de DEO, soit « une meilleure compréhension des enjeux, des défis, des possibilités et des priorités économiques de l’Ouest canadien ».

Les personnes interrogées ont indiqué que le PPI a contribué à ce résultat stratégique en aidant à faire de l’École de politiques publiques un établissement reconnu et influent. Sans le projet du PPI, l’École, qui a été fondée en 2008, aurait, au minimum, connu une croissance plus lente qu’à ce jour. L’une des personnes interrogées a indiqué qu’elle pensait que le PPI avait joué un rôle important en apportant une perspective de l’Ouest canadien aux débats sur les politiques publiques, qui peuvent souvent être dominés par des acteurs du centre du Canada. Comme l’a indiqué un informateur : « Nous n’aurions pas pu organiser certains des grands événements (…) comme Shoulder to Shoulder ou Atlantik -Brücke sans le soutien de DEO. Cela nous a permis de constituer une équipe solide capable d’organiser des activités étonnantes que des facultés beaucoup plus importantes de notre université (ou d’autres) ne pourraient pas faire. Les gens ont été étonnés (…) que notre petite école, qui ne compte que 15 professeurs, ait pu organiser des événements aussi importants. ».

Le PPI a également contribué à la réalisation des objectifs de l’École de politiques publiques de l’Université de Calgary, à savoir :

- « Produire des recherches opportunes, indépendantes, fondées sur des données probantes et de haute qualité qui ont une incidence directe sur les politiques publiques au Canada et dans d’autres pays » et

- « Être reconnue internationalement comme l’une des meilleures écoles de politique au monde, tant en raison de son expertise supérieure que de ses approches de formation innovantes ».

Les personnes interrogées ont indiqué que le PPI a permis la production de recherches destinées à avoir une incidence sur les politiques publiques au Canada, et que ses partenariats ont favorisé la collaboration à des initiatives qui espéraient influencer les politiques publiques à l’étranger, comme le travail international de l’ERGP, et des initiatives telles que la conférence annuelle « Shoulder to Shoulder » avec le Goodenough College au Royaume-Uni, la Conférence germano-canadienne annuelle, et le North American Process avec des intervenants américains et mexicains.

Q 1.3 Quels ont été les éléments facilitateurs et les obstacles quant à la réalisation des résultats attendus du PPI?

Élément facilitateur et obstacle : durée de l’Accord de contribution

Certains intervenants ont mentionné que la durée de 10 ans de l’Accord de contribution a facilité l’obtention des résultats attendus. Cette situation a été comparée à celle d’une bourse universitaire habituelle, où le financement est destiné à un projet de recherche spécifique, qui prend fin après une période déterminée. L’avantage de l’accord de DEO est que le délai de disponibilité du financement permet d’établir des relations et des liens, de mener la recherche, puis d’en diffuser les résultats et éventuellement de l’enrichir de nouvelles initiatives et recherches.

D’autre part, la durée de 10 ans de l’accord a également été un désavantage à certains égards. Les indicateurs du projet et les exigences en matière de rapports étant établis au début de la période, il est moins probable qu’ils puissent refléter l’évolution des priorités et des enjeux (comme l’ÉDI). Par conséquent, on peut conclure que les accords de plus longue durée (par exemple, plus longs que les accords d’un à trois ans qui sont courants pour de nombreux programmes de financement fédéraux et provinciaux) sont avantageux; toutefois, une période longue, mais inférieure à 10 ans peut permettre une plus grande réactivité face à un contexte changeant. Ces observations impliquent que la longueur idéale des projets doit être déterminée en équilibrant les avantages et les inconvénients.

Élément facilitateur : exigences en matière de financement de contrepartie et partenariats

Bien que certaines personnes interrogées aient indiqué qu’elles auraient préféré ne pas avoir l’obligation de jumeler le financement de DEO avec d’autres sources, d’autres personnes interrogées ont indiqué qu’elles pensaient que l’obligation de jumelage était bénéfique et encourageait le développement de partenariats. Le développement de ces partenariats est considéré comme essentiel à la réalisation de la vision collaborative de l’École, et le modèle de financement est complémentaire à cette vision.

Élément facilitateur : prise de risques

L’une des personnes interrogées a indiqué que la flexibilité et l’importance du financement du PPI ont contribué à « lever les risques » de certaines activités. Il a permis à l’ÉPP d’entreprendre de nouveaux partenariats et de nouvelles activités, sachant qu’elle disposait de fonds engagés qui pouvaient à leur tour servir de levier à d’autres sources de financement. À titre d’exemple, l’enseignement des réglementations minières aux fonctionnaires en Mongolie par le biais de l’ERGP a représenté une perspective d’avenir exceptionnelle.

Élément facilitateur : salaires payés par l’accord

Selon l’Accord de contribution initial du projet, les salaires constituent la plus grande catégorie de dépenses à couvrir par le PPI. Un montant maximum de 14,7 millions de dollars a été alloué pour l’ensemble des coûts du projet, la contribution de DEO représentant 55 % de ces coûts.

Selon les informateurs clés de l’ÉPP, le financement de DEO a servi à embaucher et à payer la moitié du salaire d’un nouveau poste de professeur agrégé, et a soutenu, en partie, les salaires d’autres membres de la faculté dans les domaines de l’énergie et de la politique internationale. Une personne interrogée a indiqué que cela a permis à l’École d’augmenter son offre de cours dans les domaines du projet de PPI.

Le financement a permis d’embaucher du personnel opérationnel pour aider à entreprendre les activités du PPI, en couvrant la moitié de leurs salaires. Nombre de ces employés étaient des étudiants ou des diplômés du programme de maîtrise en politiques publiques de l’École. Leur emploi par le PPI consistait notamment à prendre part à l’organisation des activités de sensibilisation et des conférences. Les anciens membres du personnel interrogés ont indiqué que cela leur avait permis d’acquérir une expérience unique et de se positionner pour obtenir par la suite d’autres postes à l’extérieur de l’École. Selon un informateur : « certains des plus grands avantages (…) proviennent des jeunes que le PPI nous a aidés à soutenir. (…) le PPI a joué un rôle essentiel à la croissance des talents ».

Équité, diversité et inclusion

La prise de conscience des questions liées à l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI) s’est accrue dans la sphère universitaire au cours des dernières années. Par exemple, les trois conseils subventionnaires universitaires canadiens ont publié un plan d’action pour l’ÉDI en 2018.Note de bas de page 2 Les priorités actuelles de DEO comprennent l’« inclusivité » : fournir des soutiens spécifiques pour aider les peuples autochtones, les femmes, les jeunes et d’autres groupes sous-représentés à accroître leur participation économique et à améliorer les résultats économiques et sociaux.

Lorsque le PPI a été lancé il y a 10 ans, l’accent sur l’ÉDI était moins important, et ces considérations n’étaient pas incluses dans l’Accord de contribution initial de DEO. Cependant, les personnes interrogées ont indiqué que le PPI a intégré certaines considérations liées aux questions d’ÉDI dans ses activités depuis que l’accord a été établi. Le plus remarquable est l’inclusion de points à prendre en considération sur l’engagement des intervenants autochtones dans les discussions et les événements concernant la gouvernance des ressources naturelles.

Les personnes interrogées en interne ont indiqué qu’il y a également eu une certaine augmentation de la diversité des sexes parmi les professeurs de l’ÉPP, car les universitaires en fin de carrière qui ont commencé à travailler au sein de l’ÉPP ont été remplacés par des universitaires plus jeunes. En outre, un effort explicite a été fait pour garantir la présence d’au moins une femme dans les groupes de discussion lors des événements. Il a été indiqué que certains membres du personnel et étudiants sont des immigrants, et que l’ERGP a impliqué beaucoup de participations internationales et interculturelles. La Conférence germano-canadienne comprenait un événement pour les jeunes et a établi un partenariat avec les jeunes.

Bien que le PPI ait intégré certaines mesures et certains points à prendre en considération relatifs à l’ÉDI, il serait avantageux pour les futurs projets de ce type d’élaborer une stratégie d’ÉDI ou d’analyse comparative entre les sexes Plus (ACS+), ainsi que des indicateurs pour l’établissement de rapports.

Durabilité après la fin du financement de DEO

Une personne interrogée a indiqué que des plans sur la façon de poursuivre le travail financé par DEO après la fin du projet du PPI sont en cours d’élaboration. Étant donné que le PPI n’est pas un projet autonome, la question de savoir si les activités financées par le PPI se poursuivront après le financement de DEO devra être examinée au cas par cas. Toutefois, bien que les personnes interrogées aient indiqué que l’obtention de fonds de différentes sources exige beaucoup de travail, l’École a réussi à obtenir des fonds de diverses sources et de nombreux nouveaux projets sont en cours d’élaboration. Par conséquent, la probabilité de pouvoir poursuivre de nombreuses activités est élevée.

Comme l’a indiqué un informateur : « nous sommes vraiment convaincus que les activités que le PPI nous a permis de mettre en place sont maintenant suffisamment bien établies pour être poursuivies. L’ERGP élabore actuellement de nouveaux modules de formation des cadres, qui, selon nous, les aideront à devenir plus autonomes. Le gouvernement de l’Alberta est très intéressé à nous aider à poursuivre l’événement « Shoulder to Shoulder ». Le PPI nous a aidés à lancer le projet de corridor nordique canadien, qui a depuis attiré un soutien important d’autres sources. En ce sens, nous considérons que le PPI a constitué un investissement très important et un vote de confiance dans l’École à un stade précoce et nous pensons que cet investissement continuera à produire des résultats dans les années à venir. »

2. Efficacité, conception et réalisation

Q 2.1 Les ressources allouées au PPI ont-elles été utilisées de manière efficace et économique, selon les résultats obtenus?

- Dans quelle mesure le financement de DEO pour le PPI sera-t-il entièrement utilisé à la fin du projet?

- Y a-t-il des activités supplémentaires qui pourraient être entreprises avec les fonds restants avant la fin du projet, ce qui renforcerait la capacité du PPI à atteindre ses résultats à long terme?

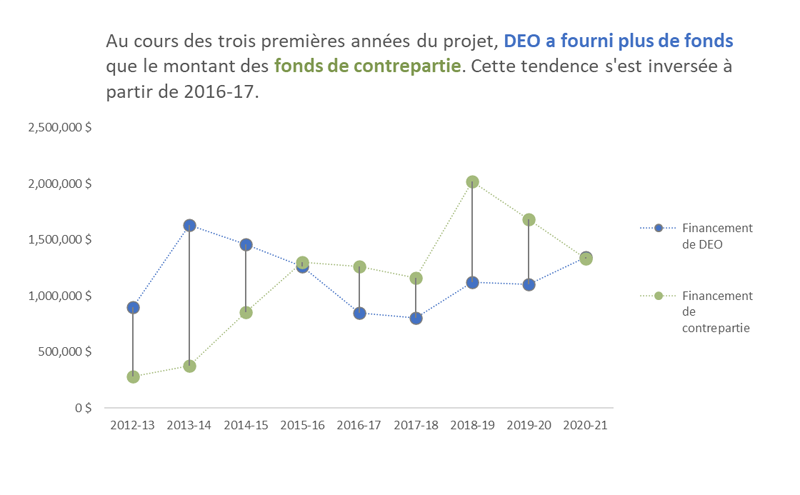

Décaissements et fonds de contrepartie

Selon l’Accord de contribution original, DEO devait payer 55 % des coûts totaux du projet pour la plupart des catégories de coûts (équipement, salaires, déplacements, études et analyses, et sensibilisation) et 0 % des autres coûts du projet (rachats de temps de coûts directs). Au total, DEO devrait payer 50 % de tous les coûts du projet (c’est-à-dire 50 % d’un montant maximal de 30 millions de dollars). Toutefois, l’accord prévoyait que la contribution de DEO serait proportionnellement plus élevée au cours des premières années du projet, au moment de la mise en place du PPI et du début du processus d’acquisition des fonds de contrepartie.

Le graphique ci-dessous montre le montant des décaissements réels par exercice financier pendant la durée du projet. Comme on peut le constater au cours des trois premières années du projet, DEO a fourni plus de fonds que le montant des fonds de contrepartie. Le montant des fonds de contrepartie déboursés chaque année a augmenté, jusqu’à ce qu’il soit à peu près égal à celui des fonds de DEO en 2015-2016. À partir de ce moment et jusqu’en 2020, le montant des fonds de contrepartie dépensés chaque année était supérieur aux fonds fournis par DEO.

Version textuelle : Décaissements et financement de contrepartie

- 2012-2013 à 2015-2016 : Le financement de DEO était plus élevé que les fonds de contrepartie

- 2016-2017 à 2020-2021 : Les fonds de contrepartie étaient plus élevés que le financement de DEO

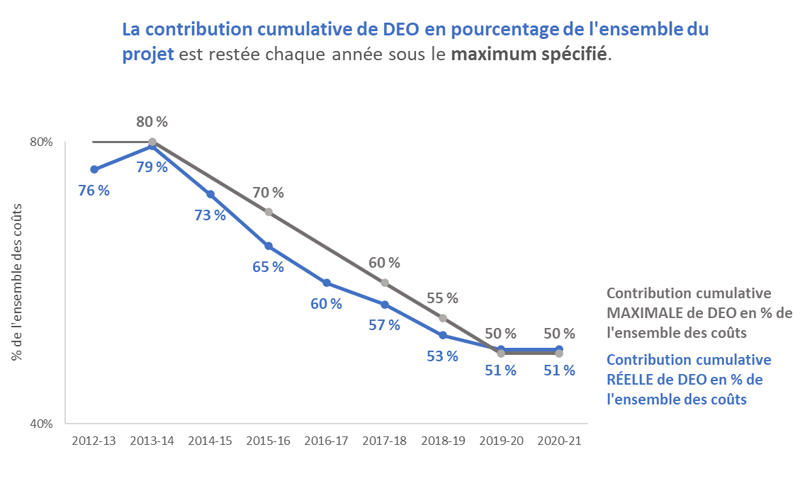

Alors que le graphique ci-dessus montre les décaissements ANNUELS, l’Accord de contribution spécifiait comment le solde des décaissements CUMULATIFS devait évoluer au cours du projet. Il indiquait que :

« la contribution cumulative du ministre

- au 31 mars 2014 ne devrait pas dépasser 80 % des coûts totaux cumulés du projet;

- au 31 mars 2016 ne devrait pas dépasser 70 % des coûts totaux cumulés du projet;

- au 31 mars 2018 ne devrait pas dépasser 60 % des coûts totaux cumulés du projet;

- au 31 mars 2019 ne devrait pas dépasser 55 % des coûts totaux cumulés du projet;

- jusqu’au 31 mars 2020 et au-delà ne devrait pas dépasser 50 % des coûts totaux cumulés du projet ».

Le graphique ci-dessous montre la contribution cumulative de DEO en tant que pourcentage de l’ensemble des coûts du projet, par rapport aux plafonds définis dans l’accord. Comme on peut le voir, le montant de la contribution cumulée de DEO est resté chaque année sous le maximum spécifié. DEO a fourni une proportion plus élevée du financement du projet au début du projet, et au cours de l’exercice 2020-21, les coûts cumulatifs de DEO représentent environ 51 % de l’ensemble des coûts. Tout ceci est conforme à l’accord.

Version textuelle : Contribution cumulative de DEO en pourcentage de l’ensemble des coûts du projet

- 2012-2013 La contribution cumulative maximale de DEO en pourcentage de l’ensemble des coûts devrait être de 80 %. La contribution cumulative réelle de DEO était de 76 %

- 2013-2014 : La contribution cumulative maximale de DEO en pourcentage de l’ensemble des coûts devrait être de 80 %. La contribution cumulative réelle de DEO était de 79 %

- 2015-2016 : La contribution cumulative maximale de DEO en pourcentage de l’ensemble des coûts devrait être de 70 %. La contribution cumulative réelle de DEO était de 75 %

- 2017-2018 : La contribution cumulative maximale de DEO en pourcentage de l’ensemble des coûts devrait être de 60 %. La contribution cumulative réelle de DEO était de 57 %

- 2018-2019 : La contribution cumulative maximale de DEO en pourcentage de l’ensemble des coûts devrait être de 55 %. La contribution cumulative réelle de DEO était de 53 %

- 2019-2020 : La contribution cumulative maximale de DEO en pourcentage de l’ensemble des coûts devrait être de 50 %. La contribution cumulative réelle de DEO était de 51 %

- 2020-2021 : La contribution cumulative maximale de DEO en pourcentage de l’ensemble des coûts devrait être de 50 %. La contribution cumulative réelle de DEO était de 51 %

Utilisation des fonds avant la fin du projet

Selon les personnes interrogées, il ne semble pas possible que les 15 millions de dollars soient dépensés d’ici la fin du projet en mars 2022. On estime qu’environ 12 millions de dollars des fonds de DEO seront déboursés et versés en contrepartie d’ici la fin du projet.

Les personnes interrogées ont mentionné certaines possibilités d’activités supplémentaires qu’elles aimeraient entreprendre, mais ces activités en étaient soit au stade de l’idée ou des plans qui seront poursuivis après la fin du financement de DEO. Il a été indiqué qu’il n’est pas possible d’ajouter un certain nombre d’activités d’ici mars 2022, ce qui augmenterait considérablement les fonds utilisés pour ce projet. L’organisation des activités prend du temps, et les activités ayant une incidence à plus long terme prennent plus de temps. Un certain nombre de personnes interrogées ont indiqué qu’elles reconnaissaient l’importance d’une gestion responsable des fonds, et qu’elles ne voudraient pas inclure des activités qui ne correspondent pas aux objectifs et au cadre du PPI, ou qui ont été organisées à la hâte. Toute somme dépensée doit également être complétée par des fonds provenant d’une autre source, ce qui semble difficile à organiser à court terme.

Les personnes interrogées par DEO ont indiqué que, comme les fonds destinés au PPI ne proviennent pas d’une allocation spéciale, s’ils ne sont pas dépensés, ils peuvent être réattribués. Il a été précisé qu’il serait toutefois nécessaire que DEO prenne connaissance le plus tôt possible des montants qui ne seront pas dépensés, afin qu’il soit possible de les faire réattribuer. En effet, les montants qui ne devraient pas être dépensés sont indiqués par DEO dans les rapports financiers trimestriels. Cependant, cela laisse penser qu’il pourrait être utile pour DEO et l’ÉPP d’avoir une discussion sur les décaissements prévus, sur les particularités du reste de l’exercice financier et sur tout facteur potentiel causant des écarts.

Q 2.2 Quels ont été les éléments facilitateurs et les obstacles quant à l’utilisation des fonds alloués?

Le rythme de décaissement des fonds alloués au projet a été affecté par des obstacles et des éléments facilitateurs au fil des ans.

Obstacles : chute des prix du pétrole, pandémie de COVID-19

Les personnes interrogées ont indiqué qu’au cours des premières années du projet, il était assez facile de trouver un financement de contrepartie pour leurs initiatives de DEO. Une grande proportion de cette somme provenait de sources du secteur privé, notamment des grandes sociétés pétrolières situées en Alberta. Cependant, en novembre 2014, les cours mondiaux du pétrole ont connu une baisse notable. Cela a considérablement perturbé l’économie de l’Alberta, et les compagnies pétrolières ont connu des périodes de compressions, ce qui signifie qu’elles étaient moins susceptibles d’être une source de financement de contrepartie pour l’ÉPP.

Par conséquent, l’ÉPP a dû trouver de nouvelles sources de financement pour compléter les contributions de DEO. Comme l’a indiqué une personne interrogée : « Tout cela nous a poussés dans d’autres directions pour chercher plus de soutien. Avec le nouveau contexte énergétique, l’accent a été mis sur l’énergie durable pour l’avenir. Il s’agit plus d’un changement que d’un véritable obstacle pour nous. » Le passage à différentes sources de financement a pris du temps. L’ÉPP rapporte que le processus d’obtention de fonds de contrepartie a été extrêmement difficile pendant au moins un an après l’effondrement du prix du pétrole.

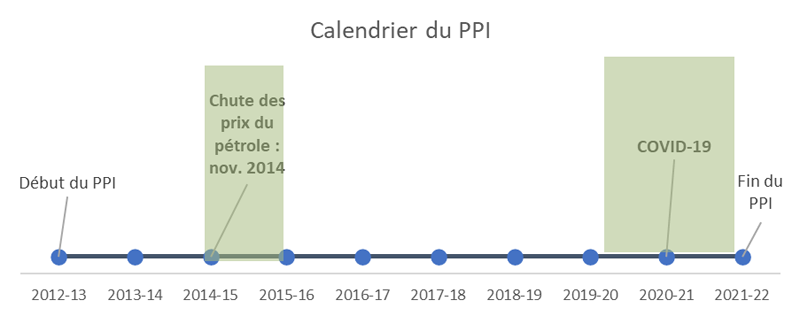

Version textuelle : Calendrier du PPI

- 2012-2012 : Début du PPI

- 2014-2015 : à 2015-2016 Chute des prix du pétrole

- 2019-2020 : à 2021-2022 Covid-19

- 2021-2022 : Fin du PPI

La pandémie de COVID-19 a, naturellement, également constitué un obstacle au décaissement des fonds au cours des deux derniers exercices financiers du projet. Les personnes interrogées ont indiqué que des conférences, des voyages et des activités prévues ont été annulés ou tenus en ligne. Le coût de la tenue des vidéoconférences n’étant pas considérable, les dépenses ont été vraiment moindres. Cette situation a également modifié certains de leurs modèles de répartition des coûts existants. Par exemple, leur série de séances « Policy and a Pint » consistait à organiser un événement et à vendre des pizzas, ce qui a généré de petites sommes d’argent en contrepartie. Pour une conférence d’une journée entière, des billets pouvaient être vendus au prix de 150 dollars afin de générer des fonds de contrepartie pour payer la restauration et la location du site. Mais désormais, leurs événements Zoom sont gratuits. Cela les rend plus accessibles à certains, tout en ne générant pas de coûts importants ou de fonds de contrepartie.

Éléments facilitateurs : la disponibilité de fonds déjà engagés a facilité la contrepartie

L’obligation de fournir des fonds de contrepartie est courante dans de nombreux programmes de financement fédéraux et provinciaux pour le développement économique. Souvent, les promoteurs de projets doivent réunir différents bailleurs de fonds potentiels pour convenir de leur volonté mutuelle de fournir des fonds. Dans le cas du PPI, cependant, les fonds fournis par DEO étaient déjà affectés au projet. Les personnes interrogées ont indiqué qu’il était ainsi beaucoup plus facile d’attirer de nouveaux bailleurs de fonds pour leurs initiatives. L’ÉPP pouvait informer les bailleurs de fonds potentiels qu’elle avait déjà obtenu un financement de DEO pour son initiative, ce qui facilitait grandement la participation de ces autres donateurs.

Comme l’a mentionné une personne interrogée :

« Il est plus difficile qu’on ne le pense de tisser des relations productives avec le secteur privé, d’attirer les investisseurs; il est plus facile d’obtenir de l’argent s’il s’agit de fonds de contrepartie… Il est extrêmement difficile de convaincre les gens de vous donner de l’argent. Les fonds de contrepartie [de DEO] changent la donne et nous permettent de traiter avec les donateurs sur un pied d’égalité. »

Q 2.3 Dans quelle mesure les indicateurs de rendement recensés ont-ils été utilisés pour éclairer la prise de décisions et les indications sur les résultats du PPI?

- Ces indicateurs ont-ils été utiles pour mesurer les résultats du PPI?

- D’autres indicateurs ont-ils été utilisés pour évaluer les résultats au cours du projet?

Les indicateurs de rendement recensés dans l’Accord de contribution initial étaient les suivants :

- le nombre de références des porte-parole et des médias aux recherches financées par DEO;

- le nombre de partenariats industriels créés;

- le nombre de projets favorisant la participation à de grands événements internationaux;

- le nombre d’analyses économiques fondées sur des données probantes créées ou financées par DEO.

Ces indicateurs ont fait l’objet de rapports tout au long du projet et en décembre 2020, et comme mentionné ci-dessus, trois des objectifs initiaux ont été dépassés, tandis que le quatrième est en passe d’être atteint ou dépassé d’ici la fin du projet.

Bien que seules quelques personnes interrogées aient été en mesure de commenter les indicateurs de rendement, il a été rapporté que les indicateurs de rendement ont été suivis et étaient pertinents pour fournir quelques indications sur les résultats du PPI. Cependant, les personnes interrogées ont également indiqué qu’elles rendaient compte de plus que ces indicateurs. L’ÉPP a fourni des explications narratives en plus des chiffres quantitatifs dans son rapport.

En outre, l’ÉPP a reconnu le besoin croissant de suivre certains résultats dans le domaine des médias en ligne. Comme il a été mentionné ci-dessus, l’équipe a recueilli des statistiques sur les citations des recherches de l’ÉPP par les médias, y compris la presse écrite, les médias audiovisuels et les médias en ligne, ainsi que les téléchargements à partir des dépôts de documents universitaires et du site web de l’ÉPP.

Une personne interrogée a déclaré que les indicateurs de rendement étaient utiles et servaient à « faire en sorte qu’ils réfléchissent à ce qu’ils faisaient, et qu’ils étaient importants pour défendre le besoin de communication et de diffusion. L’université dans son ensemble entame des conversations sur le transfert de connaissances, c’est-à-dire sur le fait d’amener la recherche au-delà de la publication dans une modeste revue. »

The indicators could be classified as primarily output-focused indicators. These are the easiest to measure, of course, and at the beginning of this project, planning was still tentative and it may have been difficult to identify other indicators.

Cependant, en tant que point à prendre en considération pour les projets futurs, il pourrait être utile de déterminer également certains indicateurs axés sur les résultats. Bien que le modèle logique de ce programme n’ait été créé que récemment dans le cadre de cette évaluation, il peut être utilisé comme exemple. L’un des résultats immédiats du modèle logique était « l’augmentation des connaissances fondées sur des données probantes des intervenants en ce qui concerne les quatre domaines d’intérêt ». Bien que cela soit plus difficile à mesurer, certains indicateurs qualitatifs ou quantitatifs pourraient être élaborés et mesurés dans le cadre du projet. Par exemple, les participants à un événement pourraient être invités à remplir un court formulaire de rétroaction pour indiquer si cet événement leur a permis d’accroître leurs connaissances.

En outre, il serait utile de recenser certains indicateurs d’ÉDI et d’ACS+, permettant de déterminer la contribution du projet à la diversité et à l’inclusion et d’en mesurer l’ampleur.

Q 2.5 Dans quelle mesure la conception, la structure et l’approche de la mise en œuvre du PPI ont-elles été efficaces?

- Y a-t-il des changements à apporter à la structure ou à la mise en œuvre pour que le programme puisse produire des résultats après la fin du financement de DEO?

Gouvernance du PPI

Les personnes interrogées ont expliqué que le rôle de supervision du financement de DEO a été assuré par le directeur de l’ÉPP et le directeur académique. Ils assurent la supervision, et les demandes d’utilisation des fonds du PPI doivent être approuvées par le directeur académique, qui examine si l’initiative proposée est conforme aux conditions de l’Accord de contribution de DEO.

L’évaluation à mi-parcours du PPI en 2016 a indiqué qu’un Conseil consultatif du programme de politique internationale avait été formé pour conseiller le directeur du PPI (désormais PIC) concernant l’orientation stratégique et les priorités de recherche du programme. Bien que l’on s’attendait à ce que le Conseil se réunisse deux fois par an, au moment de la rédaction du rapport, il ne s’est réuni qu’une seule fois, en 2014, et a été supprimé par la suite.

Aujourd’hui, il n’existe pas d’organe de gouvernance spécifiquement formé pour superviser le financement du PPI. Toutefois, les autres organes directeurs de l’École fournissent des directives applicables au financement du PPI. Aujourd’hui, l’École dispose d’un comité consultatif, composé de représentants du secteur privé qui donnent leur avis sur l’orientation stratégique de l’ÉPP. En outre, en 2017, l’École a mis en place un conseil scientifique chargé de fournir des conseils stratégiques externes et des commentaires sur l’activité de recherche, composé de professeurs d’université externes, la plupart du Canada et certains de l’étranger. Ce comité s’est généralement réuni deux fois par an depuis 2018.

Dans l’ensemble, l’approche de la gouvernance du financement du PPI a évolué au cours du projet. Si certaines personnes interrogées ont indiqué que l’approche actuelle (de concert avec le conseil scientifique) est efficace, elle n’a été mise en place que tardivement dans le projet et ne concerne pas uniquement le financement du PPI. Pour la programmation future, la mise en place d’une structure de gouvernance formelle spécifique au « projet » lui-même, dès le début du projet, pourrait apporter une plus grande cohérence et une supervision transparente.

Surveillance financière

L’École de politiques publiques emploie un analyste financier principal, comptable général agréé, qui a été embauché après la première année du PPI. Dès son arrivée, l’analyste a travaillé avec DEO pour s’assurer de la compréhension et du respect de ses règlements, et a préparé tous les rapports financiers ultérieurs pour DEO.

Les finances de l’ÉPP sont examinées et vérifiées en interne au sein de l’Université de Calgary.

3. Incidence

Q 3.1 Dans quelle mesure les activités du PPI, y compris :

- diffusion de la recherche et des publications;

- formations données aux échelons national et international à des fonctionnaires, au secteur privé et à d’autres personnes;

- publications, mémoires, blogues et autres produits;

- événements de sensibilisation nationaux et internationaux.

Ont-elles contribué à des changements quant aux attitudes, aux procédures et aux politiques qui ont contribué à l’obtention de résultats à long terme?

Il est difficile de déterminer dans quelle mesure le PPI a eu une incidence à plus long terme, en contribuant à des changements quant aux attitudes, aux procédures et aux politiques. Par nature, les incidences à long terme sont toujours plus difficiles à mesurer que les extrants et les résultats à court terme. Plus le temps passe, plus l’influence des variables intervenantes est importante, et plus il est difficile d’attribuer l’incidence à l’activité initiale du projet.

Les indicateurs élaborés au début du PPI étaient axés sur des extrants à court terme, facilement quantifiables (comme il est indiqué dans la section Efficacité). Comme il n’y avait pas d’indicateurs de résultats à moyen ou long terme, le suivi et le rapport sur ces derniers n’ont pas été entrepris comme pour les extrants. En vue d’une programmation future, il pourrait être utile de recenser également certains indicateurs axés sur les résultats dès le début du projet.

Les personnes interrogées ont été interrogées sur la mesure dans laquelle les activités du projet ont contribué à des changements quant aux attitudes, aux procédures et aux politiques. La plupart d’entre elles ont confirmé qu’elles pensaient que cela était difficile à mesurer. Cependant, certaines ont relaté des anecdotes qui, selon elles, témoignent de l’influence des politiques et d’autres répercussions, notamment :

- une personne interrogée a rencontré la vice-première ministre Chrystia Freeland et elle a mentionné avoir lu un document de l’ÉPP;

- la ministre de l’Énergie de l’Alberta a adopté une politique qui était décrite dans un rapport financé par DEO;

- certains membres du personnel de l’ÉPP ont témoigné lors d’audiences du Sénat.

Certaines personnes interrogées ont indiqué que leur objectif n’était pas nécessairement de peser sur la politique elle-même, mais d’influencer ou de « cadrer » le débat politique sur certaines questions. L’École d’été Alberta-Québec en est un exemple (voir la mini-étude de cas à l’annexe B). Cette activité a permis de réunir des conférenciers ayant des points de vue différents sur les questions d’énergie et de ressources naturelles, et de favoriser les échanges et les débats.

Voici quelques raisons de croire que le PPI a eu une incidence :

- Le travail de l’École dans le cadre du PPI a été très axé sur la sensibilisation. Elle s’est adressée à des publics multiples par le biais d’événements, d’activités et de partenariats, plutôt qu’uniquement à des universitaires. Ces publics comprennent des acteurs de l’industrie, des universitaires, des chercheurs, des étudiants, des acteurs politiques canadiens et internationaux, et parfois le grand public.

- Leurs initiatives se sont poursuivies pendant un certain nombre d’années. Les mini-études de cas en fournissent des exemples. La Conférence germano-canadienne Atlantik-Brücke, l’École d’été Alberta-Québec, le North American Process avec le Mexique et les États-Unis et la conférence « Shoulder to Shoulder » avec le Royaume-Uni se sont poursuivis pendant plusieurs années. Dans certains cas, ces initiatives ont pris de l’ampleur (par exemple, avec la formation de l’organisation de jeunesse Atlantik-Brücke).

- Ces initiatives ont également signifié que de nombreux partenariats formés par l’ÉPP ont également duré un certain nombre d’années.

Dans l’ensemble, bien qu’il ne soit pas possible de les quantifier ou de les mesurer spécifiquement, il semble que les activités du PPI aient eu une certaine incidence sur les politiques, sur l’augmentation des connaissances fondées sur des données probantes et du renforcement des capacités des intervenants, sur la création de partenariats et sur l’« amélioration de la compréhension des enjeux, des défis, des possibilités et des priorités économiques de l’Ouest canadien. »

III. Conclusions, leçons apprises et considérations futures

Dans l’ensemble, le PPI a réussi à entreprendre des activités et à produire des extrants qui reflètent l’intention et l’objectif initiaux du projet. Il a mis l’accent sur la sensibilisation d’un public varié, et ce, de plusieurs manières innovantes. Grâce au PPI, l’ÉPP a formé et favorisé un certain nombre de partenariats durables.

Le PPI a été un projet relativement unique. Comme il arrive maintenant à son terme, nous pouvons en tirer des leçons et des points à prendre en considération qui pourraient être utiles à d’autres projets de ce type.

Leçon : Excellence en matière de sensibilisation

La variété des événements de sensibilisation ciblant et impliquant différents publics (des séances « Policy and a Pint » aux colloques annuels du North American Process) fournit d’excellents modèles de diffusion des connaissances et d’engagement avec les intervenants.

Leçon : Durée de l’accord

Si la durée de 10 ans de l’Accord de contribution a facilité l’établissement de relations et d’initiatives à plus long terme, s’appuyant sur les précédentes, la durée de l’accord a également été un inconvénient dans la mesure où il n’a pas pu refléter formellement l’évolution des priorités et des questions (comme l’ÉDI). Ces observations impliquent que la longueur idéale des projets doit être déterminée en équilibrant les avantages et les inconvénients.