Cahier d’information pour le comité SOCI : Comparution de la ministre du Travail et des Aînés - 11 juin 2024

Titre officiel : Comparution du ministre du Travail et des Aînés, le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie (SOCI), projet de loi C-58, Loi modifiant le Code canadien du travail et le Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles. Date : Le 11 juin 2024, 10h à 11h

Sur cette page

1. Allocution d'ouverture

1.a. Allocution d'ouverture du Ministre - Podium

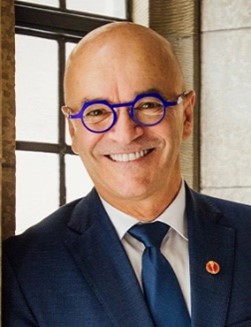

Déclaration liminaire du ministre du Travail et des Aînés, l'honorable Seamus O'Regan Jr., pour sa comparution devant le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie pour l'étude du projet de loi C-58 : Loi modifiant le Code canadien du travail et le Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles (travailleurs de remplacement), le 11 juin 2024.

Madame la Présidente, membres du comité,

merci de m'avoir invité, à titre de ministre du Travail, à vous parler du projet de loi C-58.

J'aimerais remercier ce comité d'avoir si rapidement accepté de se pencher dessus.

C'est un honneur pour moi d'appartenir à un gouvernement qui appuie le droit de grève des travailleurs canadiens et qui s'efforce de créer un processus de négociation collective plus équitable.

Ce droit de grève est souvent miné.

Les employeurs font appel à des travailleurs de remplacement pendant une grève, mais cela, bien sûr, nuit au droit de grève des employés.

Le projet de loi C-58 changera cela pour de bon. C'est un jalon majeur dans la lutte pour l'équité :

- l'équité pour les Canadiens qui s'attendent à ce que leur droit de grève soit protégé;

- l'équité pour les Canadiens qui sacrifient leur salaire et leurs avantages sociaux pour améliorer leurs conditions de travail; et

- l'équité pour les familles des travailleurs qui ont besoin que les négociations se concluent rapidement.

Les syndicats nous ont dit que les employeurs ont le gros bout du bâton à la table de négociation. Permettre le recours à des travailleurs de remplacement exacerbe ce déséquilibre et rallonge le processus de négociation collective.

Le recours à de tels travailleurs nuit également à la relation entre l'employeur et les employés, et ce, pendant des années.

Les meilleures ententes sont conclues autour de la table, à la suite de négociations menées de bonne foi. Notre objectif est que les 2 parties puissent négocier à armes égales.

C'est pourquoi nous avons déposé le projet de loi C-58, afin d'interdire le recours à des travailleurs de remplacement dans les milieux de travail sous réglementation fédérale pendant une grève ou un lock-out et d'améliorer le processus actuel.

Le 9 novembre 2023, le projet de loi C-58 a été présenté. Il a été adopté unanimement à l'étape de la deuxième lecture et renvoyé au Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées (HUMA). Le projet de loi a été amendé, puis renvoyé. Le gouvernement a accepté les amendements et le projet de loi a été adopté à l'unanimité à l'étape de la troisième lecture.

Si le projet de loi a reçu un tel appui unanime, c'est parce qu'il permet de restaurer l'équilibre du pouvoir entre les syndicats et les employeurs.

Le projet de loi C-58 a pour but de veiller à ce que l'attention demeure concentrée à la bonne place : à la table de négociation. Il permettra d'éviter les distractions et se concentrer sur le travail à faire. S'attaquer directement aux problèmes n'est pas facile, mais ça fonctionne et c'est la bonne chose à faire.

Le projet de loi C-58 est déposé. J'aimerais remercier les membres de ce comité pour leur dévouement à protéger les droits des travailleurs canadiens.

Ce projet de loi est un jalon qui repose sur les épaules de générations de Canadiens qui se sont battus, dans le froid, pour défendre leurs droits fondamentaux.

Interdire le recours à des travailleurs de remplacement, c'est bon pour le Canada.

Je me ferai maintenant un plaisir de répondre à vos questions.

2. Législation

2.a Copie du projet de loi C-58

Projet de loi C-58 : Loi modifiant le Code canadien du travail et le Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles.

2.b. Analyse article par article

Article par Article - Projet De Loi C-58, Loi modifiant le Code canadien du travail et le Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles

Article 1 - Le paragraphe 12.000(1) du Code canadien du travail (ci-après le Code) est remplacé par ce qui suit :

Le paragraphe 12.001(1) du Code permet au président du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) de nommer un arbitre externe pour trancher certaines affaires en vertu de ce dernier.

Cet article modifie le paragraphe 12.001(1) afin de permettre au président du Conseil de nommer un arbitre externe pour statuer sur une demande ou un renvoi portant sur le maintien des activités.

Ainsi, lorsque le Conseil reçoit une demande ou un renvoi relatif au maintien des activités, son président a le pouvoir de nommer un arbitre externe pour traiter ces dossiers, à sa place ou à celle d'un de ses vice-présidents. Cet article devrait contribuer à la résolution rapide des affaires relatives au maintien des activités.

Article 2 - L'article 16 du Code est modifié par adjonction, après l'alinéa m. 1), de ce qui suit :

L'article 16 du Code énumère les pouvoirs du Conseil.

Cet article ajoute l'alinéa m.2) à l'article 16 afin de donner au Conseil le pouvoir de rendre les ordonnances et de donner les directives nécessaires pour accélérer les procédures ou prévenir les abus de procédure dans les affaires dont il est saisi. Ce nouveau pouvoir devrait permettre au Conseil de rendre des décisions plus rapides dans certains cas.

Article 3 - Le paragraphe 22(1) du Code est remplacé par ce qui suit :

Le paragraphe 22(1) du Code stipule que les ordonnances et les décisions du Conseil sont définitives et ne peuvent être contestées ou révisées par un tribunal, sauf dans les cas prévus par la Loi sur les Cours fédérales.

Cet article modifie le paragraphe 22(1) afin de prévoir que cette règle est assujettie à d'éventuels règlements qui pourraient prévoir la révision ou l'appel de décisions relatives à des sanctions administratives pécuniaires (voir l'article 14).

Article 4 - Le paragraphe 29(1.1) du Code est remplacé par ce qui suit :

Le paragraphe 29(1.1) du Code stipule que toute personne dont les services sont utilisés en violation de l'interdiction de recourir à des travailleurs de remplacement n'est pas un employé de l'unité de négociation et ne peut donc pas participer à un scrutin de représentation.

Les scrutins de représentation sont organisés pour certifier ou révoquer l'accréditation d'un syndicat en tant qu'agent de négociation de l'unité. Cet article apporte une modification corrélative qui aligne le paragraphe 29(1.1) à la nouvelle interdiction relative aux travailleurs de remplacement établie au paragraphe 94(4) (voir l'article 9(2)).

Article 5 - L'article 87.2 du Code est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Cette disposition ajoute un nouveau paragraphe 87.2(4) qui stipule que les parties ne peuvent donner un préavis de grève ou de lock-out de 72 heures (ce qui est une exigence obligatoire en vertu du Code) à moins que :

- les parties aient conclu une entente de maintien des activités et l'aient déposé auprès du ministre du Travail et du Conseil;

- si les parties n'ont pas conclu d'entente de maintien des activités, le Conseil a statué sur une demande à cet effet qui lui a été présentée en vertu du paragraphe 87.4(4).

Paragraphe 6(1) - Les paragraphes 87.4(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Ce paragraphe modifie certaines parties du processus des activités de maintien.

(2) Conclusion d'une entente

Le paragraphe 87.4(2) du Code prévoit actuellement qu'un employeur ou un syndicat peut remettre à l'autre partie un avis précisant les activités qui, à son avis, doivent être maintenues pendant une grève ou un lock-out afin de prévenir des risques immédiats et graves pour la santé et la sécurité du public. Ils disposent de 15 jours à compter de la date à laquelle l'avis de négocier est donné pour fournir à l'autre partie celui sur les activités.

Le paragraphe 87.4(2) est modifié de manière substantielle pour exiger que les parties (employeur et syndicat) concluent une entente sur le maintien des activités dans les 15 jours suivant la remise de l'avis de négociation.

L'alinéa 87.4(2)a) prévoit que cette entente doit préciser ce qui doit être maintenu pendant un arrêt de travail (c'est à dire la prestation de services, l'exploitation d'installations ou la production de biens) afin de prévenir un risque immédiat et grave pour la sécurité ou la santé du public.

L'alinéa 87.4(2)b) prévoit que cette entente doit également préciser la façon dont les activités doivent être maintenues et dans quelle mesure elles doivent l'être.

(2.1) Précision

Un nouveau paragraphe 87.4(2.1) est ajouté afin de prévoir que, même si l'employeur et le syndicat ne croient pas que des activités doivent être maintenues pendant un arrêt de travail, ils doivent conclure une entente sur cette question. Celle-ci peut stipuler qu'aucun maintien des activités n'est requis.

(3) Dépôt auprès du ministre et du Conseil

Le paragraphe 87.4(3) du Code prévoit que si les parties concluent une entente sur le maintien des activités, l'une ou l'autre d'entre elles peut déposer une copie de cette dernière auprès du Conseil. Dans ce cas, l'entente a le même effet qu'une ordonnance du Conseil.

Le paragraphe 87.4(3) est modifié pour exiger que l'employeur et le syndicat déposent une copie de l'entente de maintien des activités auprès du ministre du Travail et du Conseil immédiatement après l'avoir conclue. Celle-ci, une fois déposée, a le même effet qu'une ordonnance du Conseil.

(4) Absence d'entente

Le paragraphe 87.4(4) du Code prévoit que si les parties ne concluent pas d'entente sur le maintien des activités après que l'une a informé l'autre des activités qu'elle estime devoir être maintenues, l'une ou l'autre des parties peut demander au Conseil de trancher toute question relative aux activités devant être maintenues. La demande doit être déposée dans les 15 jours suivant l'envoi de l'avis de différend.

Le paragraphe 87.4(4) est modifié de façon à prévoir que, si le syndicat et l'employeur ne parviennent pas à une entente sur le maintien des activités dans les 15 jours suivant l'avis de négociation, le Conseil doit statuer sur toute question relative au maintien des activités à la suite d'une demande présentée par l'une ou l'autre des parties.

(5) Renvoi ministériel

Le paragraphe 87.4(5) du Code permet au ministre du Travail de soumettre un renvoi au Conseil à tout moment après qu'un avis de différend a été donné. Ce renvoi ministériel peut porter sur toute question relative à l'application de l'obligation de maintenir des activités pour prévenir un risque immédiat et grave pour la santé et la sécurité du public, ou sur toute question à savoir si une telle entente est suffisante pour prévenir un risque immédiat et grave pour la santé et la sécurité du public.

Le paragraphe 87.4(5) est modifié afin de prévoir que le ministre du Travail ne peut saisir le Conseil que sur la question de savoir si une entente sur le maintien des activités est suffisante. Le ministre ne pourrait plus renvoyer de questions générales sur l'application de l'obligation de prévenir un risque immédiat et grave pour la santé et la sécurité du public.

Pour que le ministre du Travail puisse soumettre un renvoi, les parties doivent avoir déjà conclu une entente sur le maintien des activités. Le Conseil déterminera alors si elle est suffisante pour prévenir un risque immédiat et grave pour la sécurité ou la santé du public.

Paragraphe 6(2) - Le passage du paragraphe 87.4(6) du Code précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Le paragraphe 87.4(6) du Code prévoit que le Conseil peut rendre une ordonnance s'il statue sur une demande de l'une ou l'autre des parties ou sur un renvoi du ministre du Travail.

Ce paragraphe modifie le paragraphe 87.4(6) afin d'apporter un changement de formulation mineur avant l'alinéa a). Ces modifications n'ont pas d'incidence sur le fond de la disposition.

Paragraphe 6(3) - L'article 87.4 du Code est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Le présent paragraphe en ajoute quatre après le paragraphe 87.4(6).

(6.1) Délai

Le paragraphe 87.4(6.1) exige que le Conseil statue sur les questions de maintien des activités et envoie une copie de sa décision et de toute ordonnance aux parties dans les 82 jours suivant la date de réception de la demande ou du renvoi.

(6.2) Cas d'inobservation

Le paragraphe 87.4(6.2) prévoit que le Conseil peut continuer à statuer sur des questions relatives au maintien des activités même après l'expiration du délai de 82 jours prévu au paragraphe 87.4(6.1). Toute ordonnance ou décision rendue par le Conseil est valide même si elle est émise après l'expiration du délai de 82 jours.

(6.3) Précision

Le paragraphe 87.4(6.3) prévoit que le Conseil peut exercer l'un ou l'autre de ses pouvoirs pour s'assurer qu'il respecte le nouveau délai de 82 jours (voir le paragraphe 6(3)).

(6.4) Dépôt avant la décision

Le paragraphe 87.4(6.4) permet aux parties de conclure une entente sur le maintien des activités et de la déposer auprès du ministre du Travail et du Conseil à tout moment avant que ce dernier n'ait statué sur une demande de maintien des activités. Dès que les parties déposent une telle entente, le dossier n'est plus actif. Le Conseil n'en est plus saisi et il n'a pas à rendre de décision ou d'ordonnance à ce sujet.

Cette disposition permet aux parties de continuer à travailler et de conclure une entente sur le maintien des activités, même si elles ont déjà déposé une demande auprès du Conseil.

Article 7 - L'article 87.6 du Code est remplacé par ce qui suit :

L'article 87.6 du Code oblige les employeurs à réintégrer les employés de l'unité de négociation qui étaient en grève ou en lock-out, de préférence à toute personne dont les services ont été utilisés contrairement à l'interdiction limitée de recourir à des travailleurs de remplacement prévue par celui-ci.

Cet article modifie l'article 87.6 afin d'exiger que l'employeur, à la fin d'une grève ou d'un lock-out, réintègre les employés de l'unité de négociation qui ont participé à la grève ou ont été visés par le lock-out de préférence à toute autre personne.

Article 8 - L'alinéa 89(1)e) du Code est remplacé par ce qui suit :

L'alinéa 89(1)e) du Code ne permet pas à un employeur ou à un syndicat de déclarer, de provoquer ou d'autoriser une grève ou un lock-out à moins que le Conseil n'ait statué sur une demande de maintien des activités présentée par une partie ou sur un renvoi relatif au maintien des activités qui est présenté par le ministre du Travail.

Cet article modifie l'alinéa 89(1)e) afin d'éliminer les formulations redondantes. La référence aux demandes de maintien des activités présentées par les parties est supprimée parce que celles-ci ne seront pas autorisées à émettre un avis de grève ou de lock-out, ce qui est également nécessaire pour qu'un employeur ou un syndicat puisse déclarer, déclencher ou autoriser une grève ou un lock-out, tant que le Conseil n'aura pas statué sur ces demandes.

Paragraphe 9(1) - Le paragraphe 94(2.1) du Code est abrogé.

Ce paragraphe abroge l'interdiction actuelle et limitée quant au recours aux travailleurs de remplacement prévue au paragraphe 94(2.1).

Paragraphe 9(2) - L'article 94 du Code est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Ce paragraphe modifie l'article 94 du Code en y ajoutant de nouveaux paragraphes qui prévoient une interdiction d'utiliser certains types de travailleurs de remplacement pendant un arrêt de travail.

(4) Interdiction relative aux travailleurs de remplacement

Le nouveau paragraphe 94(4) interdirait à l'employeur ou à quiconque agissant en son nom de recourir aux services des personnes suivantes pour exercer la totalité ou une partie des fonctions d'un employé de l'unité de négociation qui est en grève ou en lock-out :

- toute personne qui occupe un poste de direction ou un poste de confiance comportant l'accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail et qui a été engagée après la date à laquelle l'avis de négociation collective a été donné. Autrement dit, un employeur ne peut pas faire appel à de nouveaux cadres, ou à d'autres types de travailleurs qui ne répondent pas à la définition d'un employé au sens du Code;

- tout employé qui a été engagé après la date où l'avis de négociation est donné ou qui a été transféré à l'endroit où la grève ou le lock-out a lieu après la date où l'avis de négociation est donné. Cela signifie qu'un employeur ne peut pas faire venir des employés qui travaillent habituellement à d'autres lieux de travail pour effectuer le travail d'employés en grève ou en lock-out à un autre endroit. Seuls les employés qui ont été engagés avant l'avis de négociation et qui travaillaient habituellement à l'endroit où la grève ou le lock-out a lieu avant l'avis de négociation pourraient légalement effectuer le travail des travailleurs en grève ou en lock-out;

- tout entrepreneur autre qu'un entrepreneur dépendant ou tout employé d'un autre employeur. Autrement dit, les employeurs ne peuvent pas recourir aux services d'un entrepreneur pour effectuer le travail des employés en grève ou en lock-out. Le projet de loi C-58 définit deux catégories d'entrepreneurs :

- tout entrepreneur autre qu'un entrepreneur dépendant : cette catégorie englobe les situations où, par exemple, l'employeur engage une seule personne travaillant comme entrepreneur indépendant (par exemple, un plombier travaillant pour son propre compte) pour effectuer le travail d'employés en grève ou en lock-out;

- tout employé d'un autre employeur : cette catégorie comprend les situations où, par exemple, un employé embauché par une autre entreprise (comme un opérateur de centre d'appels) effectue le travail des employés en grève ou en lock-out.

- tout bénévole, étudiant ou membre du public. Cela garantit que l'interdiction s'applique même si la personne qui exécute le travail n'est pas rémunérée, est un étudiant ou est un membre du public sans emploi ni relation contractuelle avec l'employeur.

(5) Précision : continuation de services

Le nouveau paragraphe 94(5) précise qu'un employeur ou quiconque agissant en son nom peut continuer à faire appel à des entrepreneurs et à des employés d'un autre employeur pendant un arrêt de travail s'ils ont été embauchés avant que l'avis de négociation ne soit donné et s'ils fournissent leurs services de la même manière, dans la même mesure et dans les mêmes circonstances qu'avant que l'avis ne soit donné.

Ainsi, si un employeur emploie normalement des sous-traitants pour effectuer un travail similaire à celui de ses employés syndiqués, ces sous-traitants n'auraient pas à cesser de travailler en cas de grève des employés syndiqués exerçant des fonctions similaires.

(6) Interdiction relativement aux employés de l'unité de négociation

Le nouveau paragraphe 94(6) interdirait aux employés de l'unité de négociation de franchir le piquet de grève. Plus précisément, il serait interdit à un employeur ou à quiconque agissant en son nom d'utiliser les services d'un salarié de l'unité de négociation en grève ou en lock-out si cet événement devait entraîner la cessation du travail de tous les salariés de l'unité de négociation. En d'autres termes, si l'arrêt de travail concerne l'ensemble de l'unité de négociation, l'employeur ne peut pas faire appel à des salariés de l'unité de négociation pour continuer à travailler pendant une grève ou un lock-out.

Les membres de l'unité de négociation peuvent être utilisés pour se conformer aux articles 87.4, 87.7 ou 94(7).

(7) Exception : menace, destruction ou dommage

Le nouveau paragraphe 94(7) prévoit une exception à l'interdiction de recourir à des travailleurs de remplacement. Un employeur ou quiconque agissant en son nom ne contreviendrait pas à l'interdiction de recourir à des travailleurs de remplacement dans certaines circonstances pour exécuter la totalité ou une partie des tâches des employés de l'unité de négociation qui sont en grève ou en lock-out.

Aliéna 94(7)a)

L'alinéa 94(7)a) prévoit que les employeurs ou quiconque agissant en leur nom peuvent recourir aux services de travailleurs de remplacement pour parer à une situation qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l'une ou l'autre des menaces imminentes ou graves suivantes :

- une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;

- une menace de destruction ou de détérioration grave des biens ou des locaux de l'employeur;

- une menace de graves dommages environnementaux touchant ces biens ou ces locaux.

Alinéa 94(7)b)

L'alinéa 94(7)b) prévoit que les employeurs ou quiconque agissant en son nom ne sont autorisés à recourir à des travailleurs de remplacement interdits qu'en cas de nécessité. En d'autres termes, cette disposition ne s'appliquerait que lorsque l'employeur n'est pas en mesure de faire face à la situation par d'autres moyens (par exemple, en utilisant des travailleurs qui ne sont pas interdits).

Alinéa 94(7)c)

L'alinéa 94(7)c) prévoit que l'employeur offre aux employés de l'unité de négociation la possibilité d'effectuer le travail nécessaire pour prévenir les menaces imminentes ou graves décrites à l'alinéa a) avant de pouvoir légalement recourir à un travailleur de remplacement pour effectuer ce travail.

(8) Précision

Le nouveau paragraphe 94(8) préciserait que le recours à des travailleurs de remplacement interdits, dans les circonstances exceptionnelles énoncées au paragraphe 94(7), n'est possible qu'à des fins de conservation et non pour poursuivre la prestation de services, le fonctionnement des installations ou la production d'articles.

Article 10 - L'alinéa 99(1)b.3) du Code est remplacé par ce qui suit :

L'alinéa 99(1)b.3) du Code prévoit actuellement que si un employeur enfreint l'interdiction limitée de recourir à des travailleurs de remplacement, le Conseil peut lui ordonner de cesser de faire appel à ces derniers pendant toute la durée du différend.

Cet article modifie l'alinéa 99(1)b.3) pour prévoir que si le Conseil détermine qu'un employeur n'a pas respecté la nouvelle interdiction relative aux travailleurs de remplacement, il peut lui ordonner de cesser de recourir à ces derniers pendant toute la durée du différend.

Cet article ajoute également l'alinéa 99(1)b.4) qui prévoit que si le Conseil détermine qu'un employeur n'a pas respecté l'interdiction relative aux membres de l'unité de négociation, il peut lui ordonner de cesser d'utiliser ces employés pendant la durée du différend.

Article 11 - Le Code est modifié par adjonction, après l'article 99, de ce qui suit :

(1) Délai pour statuer

Cet article ajoute un nouveau paragraphe 99.01(1). Il prévoit que le Conseil exerce les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 98 et 99 pour traiter les plaintes relatives à l'interdiction visant les travailleurs de remplacement ou les membres de l'unité de négociation dans le délai fixé par règlement ou, à défaut, dès que possible.

(2) Copie de la décision et de l'ordonnance

Cet article ajoute un nouveau paragraphe 99.01(2) qui exige que le Conseil transmette aux parties et au ministre du Travail une copie de sa décision et de toute ordonnance relative à l'interdiction de recourir à des travailleurs de remplacement et à l'interdiction de recourir à des membres de l'unité de négociation dans le délai prévu par règlement ou, à défaut, dès que possible.

Article 12 - Le Code est modifié par adjonction, après l'article 100, de ce qui suit :

Cet article ajoute un nouvel article 100.1 qui prévoit que tout employeur qui contrevient à l'interdiction relative aux travailleurs de remplacement prévue au paragraphe 94(4) ou à celle concernant les membres de l'unité de négociation prévue au paragraphe 94(6) peut être reconnu coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour ou partie de jour au cours duquel l'infraction est commise ou se poursuit.

Article 13 - L'article 111 du Code est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

Cet article ajoute le nouvel alinéa g) à l'article 111 qui prévoit que le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le délai dont dispose le Conseil pour déterminer si une interdiction a été respectée et les règles à suivre si ce délai n'est pas observé.

Article 14 - Le Code est modifié par adjonction, après l'article 111, de ce qui suit :

(1) Sanctions administratives pécuniaires

Cet article ajoute le nouveau paragraphe 111.01(1) qui autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires (SAP) pour favoriser le respect de la nouvelle interdiction relative aux travailleurs de remplacement et les membres d'unités de négociation. Il autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements.

(2) Cumul interdit

Cet article ajoute également le paragraphe 111.01(2), qui prévoit qu'un employeur ne peut être assujetti qu'à une SAP ou à une amende à la suite d'une poursuite, et non aux 2.

Article 15 - L'alinéa 14f) du Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles est remplacé par ce qui suit :

L'alinéa 14f) du Règlement sur le Conseil canadien des relations industrielles énonce les types d'affaires qui sont assujettis à la procédure accélérée du Conseil.

Cet article modifie l'alinéa 14f) afin de mettre à jour la référence à la nouvelle interdiction relative aux travailleurs de remplacement et d'ajouter une référence à celle qui concerne les membres de l'unité de négociation.

Article 16 - L'alinéa 41.1f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

L'alinéa 41.1f) du Règlement sur le Conseil canadien des relations industrielles exige que les parties joignent une copie de l'avis de différend lorsqu'elles présentent au Conseil une demande relative au maintien des activités.

Cet article apporte une modification corrélative à l'alinéa 41.1f) du Règlement sur le Conseil canadien des relations industrielles afin de préciser qu'une demande relative au maintien des activités doit comprendre une copie de l'avis de différend, s'il y en a eu un.

Paragraphe 17(1) - Terminologie

Ce paragraphe précise le sens des mots et expressions utilisés aux paragraphes 17(2) et 17(3).

Paragraphe 17(2) - Maintien des activités

Ce paragraphe constitue une disposition transitoire qui prévoit que le nouveau processus de maintien des activités ne s'appliquera qu'aux négociations collectives dont l'avis de négociation collective est donné à compter de la date d'entrée en vigueur des modifications.

Paragraphe 17(3) - Interdictions : utilisation de services durant une grève ou un lock-out

Ce paragraphe constitue une disposition transitoire qui prévoit que les nouvelles interdictions s'appliquent à tout arrêt de travail en cours à la date d'entrée en vigueur de l'interdiction.

Article 18 - 12 mois après la sanction

Cet article prévoit que le projet de loi proposé entrera en vigueur 12 mois après avoir reçu la sanction royale.

Si la loi reçoit la sanction royale à une date qui n'existe pas dans le mois au cours duquel les dispositions entrent en vigueur, celles-ci prennent effet le dernier jour de ce mois. Par exemple, si la loi avait reçu la sanction royale le 29 février 2024, elle serait entrée en vigueur le 28 février 2025.

2.c. Questions et réponses

Table des matières

- Général

- Q. 1 : À quoi sert le projet de loi C-58?

- Q. 2 : Pourquoi le gouvernement interdit-il l'utilisation de travailleurs de remplacement?

- Q. 3 : Que comporte la partie I du Code canadien du travail et à qui s'applique-t-elle?

- Q. 4 : À qui s'appliquent les modifications proposées?

- Q. 5 : Cela s'applique-t-il à la fonction publique?

- Q. 6 : Quelles autres provinces ou quels autres territoires interdisent les travailleurs de remplacement?

- Q. 7 : Comment le projet de loi C-58 se compare-t-il aux interdictions de la Colombie-Britannique et du Québec?

- Q. 8 : Comment le projet de loi C-58 se compare-t-il à celui du Manitoba?

- Q. 9 : Quelles administrations internationales interdisent les travailleurs de remplacement?

- Q. 10 : Quel est le calendrier approximatif de mise en œuvre de cette mesure?

- Q. 11 : Pourquoi le projet de loi C-58 entrerait-il en vigueur 12 mois après la sanction royale?

- Q. 12 : Le gouvernement a-t-il mené des consultations avant de présenter le projet de loi C-58? Quels intervenants ont été consultés?

- Q. 13 : Quels amendements ont été apportés au projet de loi C-58 au cours de l'étude en comité ?

- Travailleurs de remplacement

- Q. 14 : Comment fonctionne l'interdiction actuelle de recourir à des travailleurs de remplacement? D'où vient-elle?

- Q. 15 : Comment le projet de loi C-58 définit-il les travailleurs de remplacement?

- Q. 16 : Les employeurs sont-ils actuellement autorisés à faire appel à des travailleurs de remplacement pendant un arrêt de travail en vertu du Code?

- Q. 17 : Y a-t-il des travailleurs auxquels l'employeur peut faire appel pour faire le travail des travailleurs en grève ou en lock-out?

- Q. 18 : Comment l'interdiction actuelle de recourir à des travailleurs de remplacement est-elle appliquée?

- Q. 19 : Comment la nouvelle interdiction serait-elle appliquée?

- Q. 20 : Y a-t-il des exceptions à l'interdiction?

- Q. 21 : Le public serait-il à risque si les employeurs n'étaient plus autorisés à faire appel à des travailleurs de remplacement?

- Q. 22 : Quelle est la fréquence du recours à des travailleurs de remplacement dans les secteurs sous réglementation fédérale?

- Maintien des activités

- Q. 23 : Quel est le processus de maintien des activités en vertu du Code canadien du travail?

- Q. 24 : Comment fonctionne le processus actuel de maintien des activités?

- Q. 25 : Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le processus actuel de maintien des activités?

- Q. 26 : Pourquoi le gouvernement apporte-t-il des changements au processus de maintien des activités? ?

- Q. 27 : Quels changements sont proposés au processus de maintien des activités?

- Q. 28 : Qu'est-ce qu'une entente de maintien des activités?

- Q. 29 : Pourquoi le projet de loi C-58 exigerait-il que toutes les parties concluent un accord?

- Q. 30 : Qu'est-ce qu'un renvoi ministériel?

- Q. 31 : Que se passe-t-il si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur un accord de maintien des activités?

- Q. 32 : Pourquoi le CCRI dispose-t-il de 82 jours pour décider de questions de maintien des activités ?

- Q. 33 : Comment les autres administrations protègent-elles la santé et la sécurité du public pendant les grèves et les lockouts?

- Q. 34 : Combien de temps faut-il à l'heure actuelle pour que le Conseil canadien des relations industrielles prenne des décisions sur des questions de maintien des activités?

- Q. 35 : Pouvez-vous donner des exemples d'activités qui doivent être maintenues?

- Q. 36 : Pourquoi ne parlons-nous pas de modifier les critères relatifs au maintien des activités?

- Autre

Général

Q. 1 : À quoi sert le projet de loi C-58?

Le projet de loi C-58 servirait à 2 choses.

D'abord, il interdirait les travailleurs de remplacement. Plus précisément, il interdirait aux employeurs d'avoir recours à différentes catégories de travailleurs pour effectuer le travail d'employés en grève ou en lock-out. Cela comprend:

- tout employé ou gestionnaire engagé après que l'employeur ou le syndicat ait donné un avis de négociation;

- parmi les employés engagés avant l'avis de négociation, les employeurs ne pourraient faire appel qu'aux employés qui travaillaient habituellement à l'endroit où la grève ou le lock-out a lieu avant que l'avis de négociation soit donné;

- il serait également interdit aux employeurs de faire appel à des entrepreneurs pour remplacer et effectuer du travail syndiqué pendant une grève ou un lock-out, quelle que soit la date à laquelle ils ont été engagés;

- pour que ce soit très clair, les employeurs ne pourraient pas faire appel à des bénévoles, des étudiants ou des membres du public pour effectuer le travail durant une grève ou un lock-out;

- il serait également interdit aux employeurs de permettre à des employés d'une unité de négociation de « traverser la ligne de piquetage » et de travailler, si l'unité de négociation est impliquée dans une grève générale ou un lock-out où il est attendu que tous les employés cessent de travailler

Ensuite, le projet de loi modifierait le processus actuel de maintien des activités. Plus précisément, il obligerait les employeurs et les syndicats à s'entendre sur les activités qui doivent être maintenues pendant une grève ou un lock-out afin d'éviter des préjudices graves pour le public.

- Les parties seraient tenues de conclure une entente dans les 15 jours suivant le début des négociations

- À défaut de le faire, elles seraient tenues de porter l'affaire devant le Conseil canadien des relations industrielles, qui rendrait alors une décision dans les 82 jours. Pour respecter cette échéance, le Conseil aurait de nouveaux pouvoirs pour accélérer les procédures et prévenir les abus de procédure

- Les parties ne seraient pas en mesure d'émettre un préavis de 72 heures de leur intention de déclencher une grève ou un lock-out sans une entente de maintien des activités ou une décision du Conseil

- Le ministre du Travail continuerait d'avoir le pouvoir de renvoyer une question au Conseil s'il y a des préoccupations quant à savoir si une entente existante est suffisante pour protéger la santé et la sécurité du public

Q. 2 : Pourquoi le gouvernement interdit-il l'utilisation de travailleurs de remplacement?

Le gouvernement du Canada reconnaît que la capacité de former un syndicat, de négocier collectivement et de faire la grève est essentielle à la santé de la main-d'œuvre. Ces droits permettent aux travailleurs d'agir ensemble et de maintenir l'équilibre du pouvoir entre les travailleurs individuels et leur employeur. En 2015, la Cour suprême du Canada a affirmé que la Charte canadienne des droits et libertés inclut le droit de grève.

Lorsque les travailleurs syndiqués exercent leur droit de grève, ils sacrifient leur salaire et leurs avantages sociaux pour essayer d'améliorer leurs conditions de travail en exerçant des pressions sur leur employeur. Cependant, le gouvernement a entendu dire que ce droit est miné lorsqu'un employeur fait appel à des travailleurs de remplacement pour maintenir l'entreprise en activité pendant que les travailleurs sont en grève ou en lock-out.

Pour veiller à ce que tous les travailleurs des secteurs sous réglementation fédérale continuent de bénéficier d'un droit de grève significatif, le gouvernement a présenté le projet de loi C-58 le 9 novembre 2023 afin d'interdire le recours aux travailleurs de remplacement lorsqu'un employeur syndiqué dans une industrie sous réglementation fédérale a des employés en lock-out ou en grève.

Q. 3 : Que comporte la partie I du Code canadien du travail et à qui s'applique-t-elle?

La partie I du Code canadien du travail (le Code) établit le cadre juridique de la syndicalisation, de la négociation collective, du règlement des différends, des grèves légales et des lock-out dans les secteurs sous réglementation fédérale.

La partie I du Code s'applique à un large éventail d'industries sous réglementation fédérale, y compris le transport aérien, ferroviaire, routier et maritime interprovincial et international, les services bancaires, les télécommunications, ainsi que les services postaux et de messagerie.

Au total, environ 21 550 employeurs et environ 1 060 000 employés sont couverts par la partie I du Code. De ce nombre d'employés, environ 32 % sont syndiqués.

Q. 4 : À qui s'appliquent les modifications proposées?

L'interdiction de recourir à des travailleurs de remplacement s'appliquerait à environ 21 550 employeurs et à environ 1 060 000 employés dans les secteurs de l'économie réglementés par le gouvernement fédéral et couverts par la partie I du Code canadien du travail. Ces derniers comprennent le transport aérien, ferroviaire, routier et maritime interprovincial et international, les services bancaires, les télécommunications, ainsi que les services postaux et de messagerie.

L'interdiction d'avoir recours à des travailleurs de remplacement ne s'appliquerait pas à la fonction publique fédérale, et ne s'appliquerait pas non plus aux employeurs et aux employés qui travaillent dans des secteurs réglementés par les gouvernements provinciaux.

Si l'on insiste sur le secteur privé sous réglementation fédérale, voici quelques-unes des principales industries du secteur privé sous réglementation fédérale :

- les services bancaires;

- les télécommunications et la radiodiffusion;

- le transport aérien, ferroviaire et maritime;

- les services de transport routier;

- les services postaux et de messagerie;

- la plupart des sociétés d'État (par exemple, Postes Canada);

- certaines activités des conseils de bande des Premières Nations et des gouvernements autonomes autochtones (par exemple, la gouvernance et l'administration);

- toutes les entreprises du secteur privé et les administrations municipales des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et du Yukon.

Q. 5 : Cela s'applique-t-il à la fonction publique?

Non. Les modifications proposées ne s'appliquent qu'aux employeurs et aux travailleurs assujettis à la partie I du Code canadien du travail.

Si la partie I du Code s'applique à de nombreuses sociétés d'État, elle ne s'applique pas à la fonction publique fédérale, qui se compose de l'administration publique centrale et d'organismes distincts. Ces organismes sont assujettis à la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, qui ne serait pas modifiée en vertu du projet de loi C-58.

Q. 6 : Quelles autres provinces ou quels autres territoires interdisent les travailleurs de remplacement?

Toutes les provinces et tous les territoires interdisent le recours aux travailleurs de remplacement permanents, ce qui veut dire qu'au Canada, les employeurs ne peuvent pas remplacer les travailleurs de façon permanente simplement parce qu'ils sont en grève ou en lock-out.

Le Québec et la Colombie-Britannique sont les deux seules provinces qui interdisent aux employeurs d'utiliser temporairement des travailleurs de remplacement pendant les grèves et les lock-out. L'interdiction du Québec a été introduite en 1977 et celle de la Colombie-Britannique, en 1993. Il existe des différences mineures entre les interdictions de ces provinces.

Une interdiction semblable a été promulguée en Ontario en 1993, mais a été abrogée en 1995.

Le 6 mai 2024, le Manitoba a déposé un projet de loi qui interdirait les travailleurs de remplacement dans les industries sous réglementation provinciale. Le projet de loi est devant l'Assemblée législative du Manitoba.

Q. 7 : Comment le projet de loi C-58 se compare-t-il aux interdictions de la Colombie-Britannique et du Québec?

Le projet de loi C-58 est semblable aux interdictions actuellement en place en Colombie-Britannique et au Québec.

Les 3 cadres interdisent aux employeurs d'avoir recours à des employés embauchés après le début des négociations pour faire le travail des employés en grève ou en lock-out. Dans tous les cas, les entrepreneurs sont visés par l'interdiction.

De plus, le projet de loi C-58 concorde avec la loi québécoise :

- en interdisant aux employeurs de faire appel à des employés de l'unité de négociation pendant une grève ou un lock-out, et

- en permettant le recours à des travailleurs de remplacement dans des circonstances exceptionnelles pour éviter des dommages graves aux propriétés de l'employeur.

L'une des principales différences est que l'interdiction au Québec s'applique à l'emplacement où se déroule la grève ou le lock-out. Autrement dit, au Québec, en cas de grève sur un site, l'employeur ne peut pas faire venir des employés, des cadres ou des entrepreneurs pour travailler sur ce site pendant la durée de la grève ou du lockout.

Cette approche basée sur le site de travail peut créer des failles. Nous vivons aujourd'hui dans un monde numérique et de nombreuses personnes peuvent travailler à distance.

En 2023, la Cour supérieure du Québec a estimé que les employeurs pouvaient utiliser des travailleurs à distance pour remplacer des personnes en grève ou en lock-out sans enfreindre l'interdiction du Québec, à condition qu'ils ne travaillent pas sur le site où la grève ou le lock-out est déclaré.

Le projet de loi C-58 s'appliquerait à diverses modalités de travail, y compris le travail à distance. Ainsi, le projet de loi s'appliquerait à des employés qui travaillent dans un train, dans un avion, dans un bureau ou à distance.

Q. 8 : Comment le projet de loi C-58 se compare-t-il à celui du Manitoba?

Le projet de loi C-58 est très semblable à ce qui est proposé au Manitoba.

En vertu des 2 interdictions proposées, il serait interdit aux employeurs d'avoir recours aux personnes suivantes:

- tout employé ou cadre engagé après que l'employeur ou le syndicat ait donné un avis de négociation;

- parmi les employés qui sont engagés avant qu'un avis de négociation ait été donné, les employeurs ne pourraient avoir recours qu'aux employés qui travaillaient habituellement à l'endroit où se déroule la grève ou le lock-out avant que l'avis de négociation soit donné;

- les bénévoles (c'est-à-dire, les personnes non rémunérées);

- les entrepreneurs.

Les 2 projets de loi comprennent des exceptions similaires à l'interdiction des travailleurs de remplacement et précisent qu'une violation de l'interdiction est une pratique déloyale de travail.

Cependant, il existe également des différences importantes entre les projets de loi:

- le projet de loi du Manitoba n'interdit pas aux employeurs de permettre aux membres de l'unité de négociation de continuer à travailler pendant une grève complète ou un lock-out. C'est le cas du projet de loi C-58;

- le projet de loi du Manitoba n'interdit pas explicitement aux employeurs d'utiliser des étudiants ou des membres du public. C'est le cas du projet de loi C-58;

- le projet de loi du Manitoba interdit aux employeurs d'utiliser des employés qui travaillent au lieu de la grève ou du lock-out et qui font partie d'une unité de négociation qui n'est pas en grève ou en lock-out. Le projet de loi C-58 n'inclut pas cette interdiction;

- le projet de loi du Manitoba n'exige pas que l'employeur offre aux membres de l'unité de négociation la possibilité d'effectuer le travail nécessaire (c'est-à-dire, le travail permis par les exceptions), avant d'embaucher des travailleurs de remplacement. C'est le cas du projet de loi C-58.

- Il n'y a pas d'amendes associées à l'interdiction proposée par le Manitoba de remplacer les travailleurs. Le projet de loi C-58 proposait des amendes pouvant atteindre 100 000 $ par jour si l'infraction est commise.

Il existe également des différences importantes entre les dispositions des projets de loi relatives au maintien des activités:

- le projet de loi du Manitoba exigerait que les parties concluent une entente sur les services essentiels au plus tard 90 jours avant l'expiration de la convention collective. Le projet de loi C-58 exigerait que les parties concluent une entente de maintien des activités dans les 15 jours suivant le dépôt de l'avis de négociation;

- le projet de loi du Manitoba donnerait à la Commission du travail du Manitoba 30 jours pour statuer sur les demandes de services essentiels. Le projet de loi C-58 donnerait au Conseil canadien des relations industrielles 82 jours pour décider des demandes de maintien des activités.

Enfin, le projet de loi du Manitoba entrerait en vigueur à la date de sanction royale et le projet de loi C-58 entrerait en vigueur 12 mois après la sanction royale.

Q. 9 : Quelles administrations internationales interdisent les travailleurs de remplacement?

Chaque pays a une histoire de relations de travail unique. Cela signifie qu'ils ont également des systèmes de relations de travail uniques pour la syndicalisation et la négociation collective, ce qui fait en sorte qu'il est difficile de comparer les lois en matière de relations de travail des pays.

En ce qui concerne l'interdiction des travailleurs de remplacement, des pays comme le Portugal, la Nouvelle-Zélande et l'Espagne ont des interdictions semblables à celles de la Colombie-Britannique et du Québec, ainsi qu'à l'interdiction proposée dans le projet de loi C-58.

Q. 10 : Quel est le calendrier approximatif de mise en œuvre de cette mesure?

Le projet de loi entrera en vigueur 12 mois après avoir reçu la sanction royale.

Le projet de loi C-58 représente l'un des changements les plus importants apportés aux règles fédérales en matière de négociation collective depuis les années 1990.

Ces changements imposeraient de nouvelles responsabilités importantes au Conseil canadien des relations industrielles. Le Conseil sera confronté à un plus grand nombre de problèmes et disposera de moins de temps pour les résoudre.

En tant que ministre du Travail, je dois m'assurer que le Conseil dispose des ressources nécessaires pour se préparer à répondre efficacement à toutes ces nouvelles demandes et attentes, et pour obtenir des résultats rapides pour les travailleurs canadiens.

Q. 11 : Pourquoi le projet de loi C-58 entrerait-il en vigueur 12 mois après la sanction royale?

Le projet de loi C-58 représente l'un des changements les plus importants apportés aux règles fédérales en matière de négociation collective depuis les années 1990.

Ces changements imposeraient de nouvelles responsabilités importantes au Conseil canadien des relations industrielles. Le Conseil sera confronté à un plus grand nombre de procédures et disposera de moins de temps pour les résoudre.

En tant que ministre du Travail, je dois m'assurer que le Conseil dispose des ressources nécessaires pour se préparer à faire face efficacement à toutes ces nouvelles demandes et attentes et pour obtenir des résultats rapides pour les travailleurs canadiens.

Nous devons identifier et nommer au Conseil les bonnes personnes qui comprennent les industries, les syndicats et les problèmes. Il faut du temps pour identifier les bonnes personnes ayant les compétences et l'expérience requises. Il ne faut pas se précipiter.

Il faut également du temps pour obtenir les fonds nécessaires à la dotation en personnel et aux autres préparatifs. En général, les gens n'aiment pas parler des questions administratives, mais elles font partie du processus et sont importantes.

Nous avons besoin que le Parlement approuve les nouveaux fonds destinés au Conseil et à l'équipe qui le soutient.

Il est important de s'assurer que nous faisons les choses correctement. Cela signifie que les travailleurs, les syndicats et les employeurs obtiendront des décisions en temps voulu. Cela signifie qu'ils pourront se concentrer sur la table des négociations.

C'est ce à quoi s'attache chaque partie de ce projet de loi : obtenir des ententes à la table des négociations.

Q. 12 : Le gouvernement a-t-il mené des consultations avant de présenter le projet de loi C-58? Quels intervenants ont été consultés?

Nous avons consulté divers intervenants. Nous avons tenu 5 tables rondes lors de la période de consultations. Au total, 55 organisations d'intervenants ont participé à ces tables rondes.

De grands syndicats et des groupes syndicaux comme le Congrès du travail du Canada, Unifor, Teamsters, le Syndicat canadien de la fonction publique et d'autres étaient présents.

Du côté des employeurs, nous avions des associations comme les Employeurs des transports et communications de régie fédérale (ETCOF), la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, le Conseil du patronat du Québec et d'autres.

Nous avions également une bonne représentation sectorielle, comptant de grands employeurs de secteurs clés comme les télécommunications, le transport aérien, maritime et ferroviaire, ainsi que les services de messagerie et les services postaux.

En plus des tables rondes, nous avons reçu 71 mémoires ainsi que 45 récits personnels et commentaires individuels.

Q. 13 : Quels amendements ont été apportés au projet de loi C-58 au cours de l'étude en comité ?

Le 2 mai 2024, le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées a procédé à l'étude article par article du projet de loi.

Le comité a adopté 5 amendements au projet de loi.

Premièrement, le délai de décision du Conseil sur les questions de maintien des activités a été réduit de 90 à 82 jours.

Deuxièmement, le projet de loi a été modifié pour préciser que les membres de l'unité de négociation doivent être réintégrés de préférence à toute autre personne après la fin d'une grève ou d'un lock-out.

Troisièmement, l'interdiction du recours aux travailleurs de remplacement a été élargie.

- En vertu du projet de loi modifié, il est également interdit aux employeurs de recourir aux services de tout employé qui ne travaillait pas normalement à l'endroit où la grève ou le lock-out a lieu avant que le syndicat ou l'employeur ne donne un avis pour commencer à négocier.

- Il est également interdit aux employeurs d'avoir recours à des bénévoles, des étudiants ou des membres du public pour effectuer le travail d'employés en grève ou en lock-out.

Quatrièmement, les employeurs sont tenus d'offrir aux membres de l'unité de négociation la possibilité d'effectuer le travail nécessaire avant de recourir à des travailleurs de remplacement.

Enfin, la date d'entrée en vigueur a été réduite de 18 à 12 mois après la sanction royale.

Travailleurs de remplacement

Q. 14 : Comment fonctionne l'interdiction actuelle de recourir à des travailleurs de remplacement? D'où vient-elle?

À l'heure actuelle, les employeurs peuvent avoir recours à des travailleurs de remplacement pour atténuer les répercussions d'une grève pendant qu'ils travaillent à conclure une entente.

L'interdiction des travailleurs de remplacement est très limitée; les employeurs ne peuvent pas recourir à des travailleurs de remplacement pour poursuivre leurs activités et refuser de négocier avec le syndicat.

Cette interdiction limitée est entrée en vigueur en 1999. Elle était fondée sur une recommandation formulée dans le rapport de 1995 du Groupe de travail Sims intitulé « Vers l'équilibre ». Ce rapport et ses recommandations étaient fondés sur de vastes consultations avec les employeurs et les syndicats de l'époque et visaient à équilibrer les intérêts de toutes les parties.

Depuis, les syndicats nous ont dit que la disposition existante ne fonctionne pas parce que, fondamentalement, la barre est trop haute. Pour que l'interdiction s'applique, le syndicat doit prouver que l'intention de l'employeur était d'utiliser des travailleurs de remplacement dans le but précis de miner la capacité d'un syndicat à représenter ses membres. Comme les syndicats ne peuvent pas toujours savoir ce que pense un employeur, ils affirment que c'est presque impossible à faire.

Les preuves corroborent ce point de vue : depuis sa création en 1999, le Conseil canadien des relations industrielles n'a jamais conclu qu'il y avait des violations de l'interdiction, malgré des dizaines de plaintes.

Q. 15 : Comment le projet de loi C-58 définit-il les travailleurs de remplacement?

Le projet de loi C-58 interdirait aux employeurs d'avoir recours à différentes catégories de travailleurs pour effectuer le travail d'employés en grève ou en lock-out. Cela comprend :

- tout employé ou gestionnaire embauché après que l'employeur ou le syndicat ait donné un avis de négociation;

- parmi les employés embauchés avant l'avis de négociation, les employeurs ne pourraient faire appel qu'aux employés qui travaillaient habituellement à l'endroit où la grève ou le lock-out a lieu avant que l'avis de négociation soit donné;

- il serait également interdit aux employeurs de faire appel à des entrepreneurs pour remplacer et effectuer du travail syndiqué pendant une grève ou un lock-out, quelle que soit la date à laquelle ils ont été embauchés;

- pour que ce soit très clair, les employeurs ne pourraient pas faire appel à des bénévoles, des étudiants ou des membres du public pour effectuer le travail durant une grève ou un lock-out;

- il serait également interdit aux employeurs de permettre à des employés d'une unité de négociation de « traverser la ligne de piquetage » et de travailler, si l'unité de négociation est impliquée dans une grève générale ou un lock-out où il est attendu que tous les employés cessent de travailler.

Q. 16 : Les employeurs sont-ils actuellement autorisés à faire appel à des travailleurs de remplacement pendant un arrêt de travail en vertu du Code?

Avant 1999, aucune mesure n'interdisait aux employeurs de recourir à des travailleurs de remplacement pendant une grève ou un lock-out. En 1999, la partie I du Code a été modifiée pour interdire de façon limitée le recours à des travailleurs de remplacement pendant un arrêt de travail. Plus précisément, elle interdit aux employeurs de recourir à des travailleurs de remplacement s'ils les utilisent pour miner la capacité d'un syndicat à représenter ses membres.

Cette interdiction limitée découle des recommandations formulées dans le rapport de 1995 du groupe de travail Sims intitulé « Vers l'équilibre ». Ce rapport et ses recommandations étaient fondés sur de vastes consultations avec les employeurs et les syndicats de l'époque et visaient à équilibrer les intérêts de toutes les parties.

De 2012 à 2023, le Programme du travail estime que les employeurs sous réglementation fédérale ont eu recours à des travailleurs de remplacement pour faire le travail des employés en grève ou en lock-out dans environ 42 % des arrêts de travail.

Q. 17 : Y a-t-il des travailleurs auxquels l'employeur peut faire appel pour faire le travail des travailleurs en grève ou en lock-out?

Oui. L'employeur pourrait recourir à des employés et gestionnaires embauchés avant l'avis de négociation. Parmi les employés embauchés avant l'avis de négociation, les employeurs ne pourraient faire appel qu'aux employés qui travaillaient habituellement à l'endroit où la grève ou le lock-out a lieu avant que l'avis de négociation soit donné.

Cela donnerait une certaine souplesse aux employeurs pour les aider à atténuer les répercussions d'un arrêt de travail.

De plus, dans les situations où des menaces à la santé et à la sécurité ou des dommages graves aux biens et à l'environnement ne pourraient pas être gérés par l'effectif actuel de l'employeur, le recours à des travailleurs de remplacement serait permis.

Q. 18 : Comment l'interdiction actuelle de recourir à des travailleurs de remplacement est-elle appliquée?

Les syndicats ou les employés peuvent déposer une plainte auprès du Conseil canadien des relations industrielles s'ils estiment que l'employeur a embauché des travailleurs de remplacement pour miner la capacité d'un syndicat à représenter ses membres.

Depuis sa création en 1999, le Conseil canadien des relations industrielles n'a jamais constaté un enfreint de l'interdiction.

Q. 19 : Comment la nouvelle interdiction serait-elle appliquée?

En vertu du projet de loi C-58, une violation de l'interdiction de recourir à des travailleurs de remplacement serait une pratique déloyale de travail en vertu du Code canadien du travail.

Un syndicat pourrait déposer une plainte auprès du Conseil canadien des relations industrielles s'il croit qu'un employeur utilise illégalement des travailleurs de remplacement. Le Conseil enquêterait ensuite sur la plainte et, au besoin, ordonnerait à l'employeur d'arrêter.

Le projet de loi permet aussi des poursuites. Si un employeur était poursuivi et condamné, il pourrait recevoir une amende pouvant atteindre 100 000 $ pour chaque jour où il a illégalement eu recours à des travailleurs de remplacement.

Q. 20 : Y a-t-il des exceptions à l'interdiction?

Oui. Le projet de loi C-58 prévoit des exceptions pour permettre aux employeurs de faire appel à des travailleurs de remplacement dans des situations où la santé et la sécurité sont menacées ou où des dommages graves à l'environnement ou aux biens sont imminents.

À titre de rappel, un membre de l'unité de négociation peut effectuer un travail pendant une grève ou un lock-out afin de maintenir les activités nécessaires pour protéger le public contre un risque imminent et grave pour sa santé et sa sécurité. Les membres de l'unité de négociation qui effectuent ce travail ne sont pas considérés comme des travailleurs de remplacement.

Q. 21 : Le public serait-il à risque si les employeurs n'étaient plus autorisés à faire appel à des travailleurs de remplacement?

Les Canadiens continueraient à être protégés en cas de grève ou de lock-out parce que le Code canadien du travail exige que les employeurs et les syndicats maintiennent toutes les activités nécessaires pour protéger le public d'un risque imminent et grave pour sa santé et sa sécurité.

En fait, le projet de loi C-58 s'appuierait sur ce principe en exigeant des employeurs et des syndicats qu'ils parviennent à un accord sur les activités qui doivent être maintenues pendant une grève ou un lock-out, et ce, très tôt dans le processus de négociation.

Le projet de loi C-58 permettrait également aux employeurs d'avoir recours à des travailleurs de remplacement si cela est absolument nécessaire pour prévenir une menace à la vie, à la santé ou à la sécurité d'une personne, ou pour assurer une protection contre des dommages aux biens.

Q. 22 : Quelle est la fréquence du recours à des travailleurs de remplacement dans les secteurs sous réglementation fédérale?

Le Programme du travail ne recueille pas de statistiques sur le recours aux travailleurs de remplacement dans les secteurs sous réglementation fédérale. Cependant, les recherches suggèrent que le recours aux travailleurs de remplacement est relativement courant. De janvier 2012 à juin 2023, le Programme du travail estime que les employeurs sous réglementation fédérale ont eu recours à des travailleurs de remplacement pour effectuer le travail des employés en grève ou en lock-out dans environ 42 % des arrêts de travail.

Cela ne signifie pas que l'employeur a été en mesure de poursuivre toutes ses activités pendant l'arrêt de travail. Cela signifie simplement qu'il existe des preuves qu'une ou plusieurs personnes ont effectué le travail des travailleurs en grève ou en lock-out à un moment ou à un autre pendant l'arrêt de travail.

Maintien des activités

Q. 23 : Quel est le processus de maintien des activités en vertu du Code canadien du travail?

La partie I du Code canadien du travail (le Code) oblige les employeurs et les syndicats à maintenir les services nécessaires pendant un arrêt de travail pour protéger la santé et la sécurité du public.

Le Code exige que l'employeur et le syndicat connaissent leur entreprise et sachent si des activités doivent être maintenues. S'ils ne peuvent pas s'entendre, ils peuvent s'adresser au Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) pour obtenir une décision sur ce que doivent être ces activités.

Le Conseil a fixé la barre haute pour les activités qui doivent être maintenues afin d'assurer la protection du droit de grève. Pour que les activités soient admissibles, la menace doit être immédiate et sérieuse et il ne doit pas y avoir de substituts réels.

Q. 24 : Comment fonctionne le processus actuel de maintien des activités?

Fondamentalement, il incombe aux employeurs et aux syndicats de déterminer quelles activités doivent être maintenues pendant une grève ou un lock-out afin de protéger la santé et la sécurité du public, ou ils peuvent décider qu'aucune activité n'a besoin d'être maintenue.

Il s'agit d'une exigence en vertu de l'article 87.4 du Code canadien du travail.

Si les parties sont d'accord, elles concluent une entente précisant les activités qu'elles maintiendront et la façon dont elles le feront. Si elles ne sont pas d'accord, l'employeur ou le syndicat peut demander au Conseil canadien des relations industrielles de décider quelles activités, le cas échéant, doivent se poursuivre.

Le ministre du Travail peut également intervenir et faire un renvoi au Conseil s'il y a une question à savoir si les parties respectent leurs obligations de protéger la santé et la sécurité du public.

Si le Conseil intervient avant une grève ou un lock-out, les parties ne peuvent pas déclencher un arrêt de travail avant que le Conseil n'ait rendu sa décision. Cela suspend le droit de grève ou de lock-out jusqu'à ce qu'une décision soit prise.

Q. 25 : Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le processus actuel de maintien des activités?

Les intervenants ont soulevé 3 principaux problèmes concernant le processus actuel de maintien des activités.

Le premier est le long délai de prise de décision du Conseil canadien des relations industrielles. En 2020 à 2021, 6 cas de maintien des activités ont eu un temps de traitement moyen de 212 jours et un temps de décision moyen de 17 jours.

Le deuxième problème est que le processus du Conseil suspend le droit de grève, et les syndicats allèguent que certains employeurs utilisent délibérément des tactiques pour empêcher les travailleurs de faire la grève. Ces retards peuvent créer des tensions entre les parties, d'autant plus que les négociations stagnent généralement pendant que les parties attendent la décision du Conseil.

Enfin, le processus actuel n'incite pas les parties à régler les problèmes de maintien des activités au début des négociations. Par conséquent, certaines parties n'envisagent le maintien des activités qu'à l'approche d'un arrêt de travail. S'il y a un différend au sujet des activités qui doivent être maintenues à cette étape, la seule option qui s'offre à l'une ou l'autre des parties est de demander au ministre du Travail de renvoyer l'affaire au Conseil.

Q. 26 : Pourquoi le gouvernement apporte-t-il des changements au processus de maintien des activités? ?

La partie I (Relations du travail) du Code canadien du travail comporte des règles qui obligent les employeurs et les syndicats à poursuivre les activités nécessaires pour protéger le public contre un risque imminent et grave, même s'il y a une grève ou un lock-out. Le Code décrit également un processus pour décider quelles activités doivent se poursuivre. Malheureusement, le gouvernement a appris que ce processus ne fonctionne pas bien et qu'il pourrait devoir être mis à jour.

Pour s'assurer que le Code continue de protéger le public de la façon la plus efficace possible, le gouvernement a proposé des changements au Code dans le projet de loi C-58 pour améliorer ce processus. Ces modifications obligeraient les employeurs et les syndicats à conclure une entente de maintien des activités dans les 15 jours suivant le début des négociations.

Q. 27 : Quels changements sont proposés au processus de maintien des activités?

Le projet de loi C-58 propose de modifier la partie I du Code afin d'obliger les employeurs et les syndicats à conclure une entente de maintien des activités. Cela devrait être fait au plus tard 15 jours après le début des négociations.

Les parties devraient le faire même si elles ont convenu qu'aucune activité ne devait être maintenue.

Si les parties ne parviennent pas à s'entendre dans les 15 jours, elles s'adresseront alors au Conseil, qui décidera quelles activités doivent être maintenues pendant un arrêt de travail, le cas échéant.

Le Conseil serait tenu de rendre une décision dans un délai de 82 jours et serait habilité à accélérer la procédure.

Les parties ne pourraient pas émettre un préavis de 72 heures pour déclencher une grève ou un lock-out sans un accord ou une décision du Conseil.

Q. 28 : Qu'est-ce qu'une entente de maintien des activités?

Une entente de maintien des activités est déterminée par l'employeur et le syndicat.

Elle précise les activités qu'ils acceptent de poursuivre pendant une grève ou un lock-out et la façon dont ils les poursuivront. L'employeur et le syndicat peuvent convenir qu'ils n'ont pas besoin de maintenir des activités pendant un arrêt de travail.

Q. 29 : Pourquoi le projet de loi C-58 exigerait-il que toutes les parties concluent un accord?

À l'heure actuelle, le Code n'oblige pas à conclure un accord de maintien des activités, ou à obtenir une décision du Conseil, avant un arrêt de travail.

Par conséquent, certaines parties ne discutent pas de leurs obligations, ce qui peut contribuer à l'anxiété et à l'incertitude quant aux conséquences d'un arrêt de travail.

D'autres n'en discutent qu'à un stade avancé des négociations, une fois qu'elles ont eu recours à la conciliation et qu'elles s'approchent d'un arrêt de travail. Si un différend survient à ce stade, la seule option est de demander au ministre du Travail de renvoyer le différend au Conseil. Si un renvoi est effectué aussi tard dans le processus, le droit de grève peut être retardé de plusieurs mois.

Le projet de loi C-58 résoudrait ce problème et réduirait les délais en exigeant que les parties concluent un accord sur le maintien des activités dans les 15 jours suivant le début des négociations. Si elles ne parviennent pas à s'entendre, elles s'adressent directement au Conseil. Ce n'est qu'après avoir conclu leur accord ou obtenu une décision du Conseil qu'elles peuvent donner un préavis de 72 heures et déclencher une grève ou un lock-out.

Cette modification aiderait les employeurs et les syndicats à régler rapidement la question du maintien des activités afin qu'ils puissent se concentrer sur la table de négociation. Il s'agit d'un processus prévisible qui apporte de la certitude aux parties et aux intervenants.

Q. 30 : Qu'est-ce qu'un renvoi ministériel?

Il y a renvoi ministériel lorsque le ministre du Travail demande au Conseil canadien des relations industrielles d'intervenir et de décider quelles activités doivent se poursuivre pendant une grève ou un lock-out. Une question peut être renvoyée même si les parties ont déjà une entente de maintien des activités. Le ministre du Travail peut faire le renvoi à tout moment après que l'employeur ou le syndicat a donné un avis concernant le conflit, même après le début d'une grève ou d'un lock-out.

Si le ministre s'adresse au Conseil avant qu'il y ait grève ou lock-out, les parties ne peuvent pas commencer une grève ou un lock-out tant que le Conseil n'a pas rendu une décision. Si le ministre s'adresse au Conseil après le début d'une grève ou d'un lock-out, cette dernière ou ce dernier peut se poursuivre pendant que le Conseil enquête.

Q. 31 : Que se passe-t-il si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur un accord de maintien des activités?

Si les parties ne parviennent pas à s'entendre dans les 15 jours suivant le début des négociations, elles renverraient la question au Conseil canadien des relations industrielles, qui prendrait une décision dans les 82 jours.

Pour respecter ce délai, le projet de loi C-58 donne au Conseil le pouvoir d'accélérer les procédures et de prévenir les abus de procédure.

Les parties ne pourraient pas émettre un préavis de grève ou de lock-out de 72 heures sans une entente ou une décision du Conseil.

Q. 32 : Pourquoi le CCRI dispose-t-il de 82 jours pour décider de questions de maintien des activités ?

Le délai de 82 jours donne au Conseil un délai raisonnable pour prendre une décision.

Ce délai tient surtout compte de toutes les étapes requises en vertu de la partie I du Code canadien du travail avant que les parties n'obtiennent le droit de grève.

Cela signifie que les syndicats et les employeurs ne verraient pas leur droit de grève ou de lock-out retardé d'un seul jour par ce processus.

Cela s'applique même si les parties se dirigent vers une position de grève ou de lock-out le plus rapidement possible d'un point de vue légal.

En vertu du Code, il y a plusieurs étapes avant que les parties n'obtiennent le droit de grève. Ceci inclut :

- le dépôt de l'avis de négociation et l'avis de différend;

- la nomination d'un ou plusieurs conciliateurs;

- le minimum de 60 jours de conciliation;

- la « période de réflexion » de 21 jours.

Ce délai de 82 jours n'a pas été choisi au hasard.

Cela garantirait que le dernier jour où les parties peuvent recevoir une décision sur toute question liée au maintien de certaines activités représente également le jour le plus tôt où les parties peuvent légalement déclencher une grève ou un lock-out. Il n'y aurait pas de retard dans le droit de grève ou de lock-out.

Si on insiste sur les détails des 82 jours

En vertu de la partie I du Code, il y a plusieurs étapes à franchir avant que les parties n'obtiennent le droit de grève.

- Premièrement, elles doivent déposer un avis de différend. Légalement, les parties pourraient procéder à cette étape au plus tôt une journée après avoir déposé un avis de négociation

- Deuxièmement, le ministre doit nommer un ou plusieurs conciliateurs. Le ministre dispose de 15 jours pour le faire. Nous en sommes donc à 16 jours après l'avis de négociation

- Troisièmement, les parties doivent passer par un minimum de 60 jours de conciliation. Nous en sommes maintenant à 76 jours après l'avis de négociation

- Enfin, les parties doivent passer par une « période de réflexion » de 21 jours avant d'obtenir le droit de grève ou de lock-out

- Au total, cela représente 97 jours

Examinons maintenant le nouveau processus de maintien des activités proposé dans le projet de loi C-58.

- Premièrement, les parties ont 15 jours pour conclure une entente de maintien des activités. Si elles n'y parviennent pas, elles doivent demander au Conseil de trancher

- Ensuite, le Conseil a 82 jours pour trancher

- Au total, c'est 97 jours au total pour ce processus

Les chiffres concordent. Le dernier jour possible où les parties pourraient recevoir une décision sur toute question liée au maintien de certaines activités représente également le jour le plus tôt où les parties pourraient légalement déclencher une grève ou un lock-out. Il n'y aurait pas de retard dans le droit de grève ou de lock-out.

Q. 33 : Comment les autres administrations protègent-elles la santé et la sécurité du public pendant les grèves et les lockouts?

En règle générale, les provinces et les territoires sont responsables des services essentiels au bien-être public, tels que les services de santé, les autorités policières et le personnel d'intervention en cas d'urgence. Pour garantir la disponibilité de ces services pendant les arrêts de travail, les provinces et les territoires disposent de lois sur les services essentiels qui déterminent qui peut et qui ne peut pas faire grève.

Ces types d'industries ne relèvent pas du Code canadien du travail. Le Code couvre plutôt les lieux de travail réglementés par le gouvernement fédéral et comprend des dispositions relatives au maintien des activités qui visent à protéger la santé et la sécurité du public.

Q. 34 : Combien de temps faut-il à l'heure actuelle pour que le Conseil canadien des relations industrielles prenne des décisions sur des questions de maintien des activités?

Le Conseil canadien des relations industrielles publie ses statistiques sur le rendement en ligne. Cela comprend le temps de traitement moyen et le temps de prise de décision moyen par type de question.

Les statistiques sur le rendement du Conseil indiquent qu'en 2020 à 2021, il a fallu en moyenne 212 jours au Conseil pour traiter les questions relatives au maintien des activités, et en moyenne 17 jours pour prendre des décisions concernant le maintien des activités.

Au cours de l'exercice précédent, le Conseil a pris en moyenne 126 jours pour traiter les questions relatives au maintien des activités, et en moyenne 1 jour pour prendre des décisions concernant les questions relatives au maintien des activités.

Le 18 avril 2024, la présidente du CCRI a témoigné à HUMA et a utilisé des statistiques à jour. La présidente a indiqué qu'en 2023 à 2024, le CCRI a pris en moyenne 150 jours pour trancher toute question liée au maintien des activités. Ces statistiques n'ont pas encore été publiées par le CCRI.

Si l'on insiste sur les statistiques de 2020 à 2021 :

- bien que les nouvelles statistiques de performance du Conseil pour 2021 à 2022 soient disponibles en ligne, nous avons choisi de ne pas faire référence à cette année parce que le temps moyen de prise de décision pour les affaires de maintien des activités est de 0 jour. En effet, toutes les affaires relatives au maintien des activités dont le Conseil a été saisi en 2021 à 2022 ont été retirées;

- Au lieu de cela, nous nous référons aux statistiques de performance du Conseil pour 2020 à 2021 et 2019 à 2020, car elles reflètent les périodes au cours desquelles le Conseil a rendu des décisions en matière de maintien des activités.

Q. 35 : Pouvez-vous donner des exemples d'activités qui doivent être maintenues?

L'obligation de maintenir des activités en vertu de l'article 87.4 du Code canadien du travail s'applique à un large éventail d'employeurs et de syndicats.

Par exemple, le Conseil canadien des relations industrielles a déjà déterminé que les services de contrôle de la circulation aérienne, les services de traversier entre les régions du Canada atlantique et les services de lutte contre les incendies dans les aéroports canadiens doivent être maintenus en cas de grève ou de lock-out.

Q. 36 : Pourquoi ne parlons-nous pas de modifier les critères relatifs au maintien des activités?

Le gouvernement a été clair au sujet de la portée des changements apportés au maintien des activités. Avant le début des consultations, nous avons pris la décision d'examiner le processus de maintien des activités. La portée a été clairement établie au cours des consultations et a été reflétée dans notre document de travail.

Donc, lorsque nous parlons d'améliorer le maintien des activités, nous parlons d'améliorer le processus, et non de modifier les critères.

L'examen des critères nécessiterait de vastes consultations et une analyse des répercussions potentielles pour s'assurer que nous faisons bien les choses.

Si l'on insiste sur les critères de maintien des activités :

- le paragraphe 87.4(1) du Code canadien du travail précise que :

- au cours d'une grève ou d'un lock-out non interdits par la présente partie, l'employeur, le syndicat et les employés de l'unité de négociation sont tenus de maintenir certaines activités - prestation de services, fonctionnement d'installations ou production d'articles - dans la mesure nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public.

Autre

Q. 37 : Le gouvernement envisage-t-il de désigner certaines industries comme « essentielles »?

Non. La partie I (Relations industrielles) du Code ne comprend pas de mécanisme pour rendre certaines industries « essentielles ».

Cependant, elle oblige les employeurs et les syndicats réglementés à poursuivre toute activité nécessaire pour protéger le public contre un risque imminent et grave, même s'il y a une grève ou un lock-out. Le gouvernement n'envisage pas de modifier cette exigence fondamentale.

Si l'on insiste sur le transport des céréales (paragraphe 87.7(1))

Le paragraphe 87.7(1) du Code canadien du travail précise que les services aux navires céréaliers doivent se poursuivre pendant une grève ou un lock-out. L'objectif du paragraphe 87.7(1) est d'établir le transport des céréales comme un service essentiel dans certaines circonstances.

Plus précisément, dans le secteur du débardage, l'employeur, ses employés et leur agent négociateur sont tenus de maintenir leurs activités liées à l'amarrage et à l'appareillage des navires céréaliers aux installations terminales ou de transbordement agrées, ainsi qu'à leur chargement, et à leur entrée dans un port et leur sortie d'un port.

3. Tableaux comparatifs

3.a. Analyse comparatif - Projet de loi C-58 et projets de loi d'initiative parlementaire C-302 et C-276

Ce document compare le projet de loi C-58, Loi modifiant le Code canadien du travail et le Règlement du Conseil canadien des relations industrielles, 2012, et les interdictions proposées dans les projets de loi d'initiative parlementaire du Nouveau Parti démocratique (C-302) et du Bloc Québécois (C-276). Il est à noter que certaines des informations contenues dans le tableau ci-dessous ne sont pas explicitement mentionnées dans les projets de loi C-302 et C-276, mais qu'elles ressortent clairement du texte utilisé dans l'interdiction et d'autres parties de la partie I du Code canadien du travail qui ne seraient pas modifiées par les projets de loi C-302 et C-276.

Qui peut légalement être déployé pour effectuer le travail des employés syndiqués en grève ou en lock-out?

Projet de loi C-58

- Tout employé ou cadre engagé avant que l'employeur ou le syndicat ait donné un avis de négociation

- Tout employé engagé avant l'avis de négociation seulement si cet employé travaillait aussi habituellement au lieu où se déroule la grève ou le lock-out avant que l'avis de négociation soit donné

Projet de loi émanant des députés - Projet de loi C-302 (Nouveau Parti démocratique)