La santé des jeunes au Canada : portrait de la santé mentale

Télécharger en format PDF

(37,9 Mo, 242 pages)

Organisation : Agence de la santé publique du Canada

Date de publication : 2025-06-23

Cat. : HP15-13/2025F-PDF

ISBN : 978-0-660-74692-0

Pub. : 240653

Conclusions de l’enquête de 2022 sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire

Avant-propos

Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport national de l'enquête de 2022 sur les comportements de santé des jeunes d'âge scolaire (enquête HBSC) : La santé des jeunes au Canada : portrait de la santé mentale.

Le rapport national de 2022 met l'accent sur la santé mentale, reprenant le thème du rapport national de 2010, tout en se penchant sur d'autres déterminants sociaux importants de la santé des jeunes, notamment l'activité physique, la santé mentale, l'intimidation, la violence en contexte amoureux, la consommation de substances, l'utilisation des médias sociaux, l'alimentation saine et la COVID-19. En outre, pour la première fois, l'enquête explore les expériences des jeunes transgenres et de diverses identités de genre (jeunes TDIG), marquant ainsi une étape charnière dans la reconnaissance, la compréhension et la prise en compte des besoins diversifiés de tous les jeunes au Canada, peu importe leur identité de genre. Ces résultats sont particulièrement révélateurs, car les expériences des jeunes TDIG en matière de santé et de comportements de santé sont systématiquement moins bonnes que celles des autres jeunes, peu importe l'indicateur de l'état de santé examiné.

Sur une note plus positive, nous avons trouvé encourageant de voir que les relations solides continuent d'avoir de l'importance pour les jeunes. Les élèves qui déclarent avoir des relations solides avec leurs parents, leur famille, leurs amis et au sein de leur école sont beaucoup plus susceptibles de faire état d'une meilleure santé mentale et d'un niveau de bien-être plus élevé. Le rapport indique également que, quel que soit leur milieu socioéconomique, les jeunes qui se trouvent dans des conditions défavorables peuvent s'épanouir s'ils ont la chance de bénéficier d'un bon soutien et de bonnes relations. D'un autre côté, les résultats ont également révélé la présence de motifs de préoccupation importants. Nous continuons d'observer que les filles cisgenres au Canada font état de problèmes de santé importants dans de multiples domaines. Sur le plan du développement, lorsque les jeunes passent à la 9e et à la 10e année, de nombreux résultats de santé négatifs commencent à apparaître, en particulier ceux qui sont associés à la santé mentale. Le rapport donne également un aperçu des effets de la pandémie de COVID-19, de nombreux participants à l'enquête HBSC faisant état de conséquences négatives en ce qui concerne les relations avec les autres, l'expérience de l'école et la santé.

Le rapport national de l'enquête HBSC de 2022 s'inscrit dans la mission de l'Agence de la santé publique du Canada, qui consiste à promouvoir et protéger la santé des Canadiens au moyen du leadership, de partenariats, de l'innovation et de la prise de mesures dans le domaine de la santé publique. Les résultats du volet canadien de l'enquête HBSC améliorent notre compréhension de la santé des jeunes et constituent une source vitale d'informations et de données probantes pour les chercheurs, les parties prenantes et les personnes qui travaillent en milieu scolaire.

Nous tenons à exprimer notre gratitude aux plus de 26 000 élèves de plus de 300 écoles de partout au Canada qui ont fait part de leur vécu, ainsi qu'aux jeunes qui ont offert leurs réflexions et observations sur les résultats de l'enquête. Le point de vue des jeunes constitue toujours une contribution inestimable à notre travail. Nous remercions également les membres du personnel enseignant et administratif des écoles pour leur collaboration et leur soutien dans la réalisation de cette enquête. Ensemble, nous pouvons contribuer à un avenir plus sain pour les jeunes au Canada.

Remerciements

Ce rapport a été préparé par: Wendy Craig (Université Queen's, Département de psychologie), Valerie F. Pagnotta (Université Brock, Département des sciences de la santé), Stephanie Wadge (Université Brock, Département des sciences de la santé), Matthew King (Université Queen's, Département de psychologie), et William Pickett (Université Brock, Département des sciences de la santé, Université Queen's, Département des sciences de la santé publique).

Le présent rapport fait état des conclusions qui émergent du neuvième cycle de l'enquête sur les comportements de santé des jeunes d'âge scolaire (enquête HBSC) au Canada. Nous tenons à saluer la collaboration des 50 équipes de chercheurs d'Europe et d'Amérique du Nord, ainsi que le soutien constant du Centre international de coordination (International Coordinating Centre), en Écosse, et du Centre international de coordination de la banque de données (International Databank Coordinating Centre), en Norvège.

La réalisation de l'enquête HBSC et la présentation des conclusions dans ce rapport sont rendues possibles grâce au soutien financier de l'Agence de la santé publique du Canada, par l'entremise de l'Unité de politique des jeunes, qui fait partie de la Division de l'enfance et de la jeunesse. Des remerciements spéciaux sont adressés à Suzy Wong, analyste principale des politiques, Deepika Sriram, analyste principale des politiques par intérim, Jennifer Anderson, gestionnaire, de même qu'aux réviseurs du gouvernement du Canada pour leurs précieux conseils et contributions tout au long de la planification et de la rédaction du rapport.

Le Consortium conjoint pancanadien pour les écoles en santé (CCES) a collaboré avec l'équipe HBSC en offrant un soutien actif à l'étape de collecte des données de l'étude et en ce qui a trait à la détermination des thèmes prioritaires pour l'élaboration des outils d'enquête et l'établissement des rapports. La coordination de notre collaboration a été assurée par Susan Hornby, conseillère principale du Secrétariat du CCES, et le comité des coordonnateurs de la santé en milieu scolaire du CCES.

Nous tenons par ailleurs à remercier Larissa Lobo et Jayne Morrish pour leur travail de mise en place du groupe consultatif de jeunes de l'enquête HBSC, ainsi que les jeunes qui en ont fait partie. Les membres du groupe consultatif ont offert des conseils et formulé des commentaires tout au long du processus, depuis la formulation des questions jusqu'à l'interprétation des données, et nous ont fait part de leurs expériences et réflexions après lecture des résultats, le tout avec une grande franchise. Salony Sharma a contribué au volet de l'engagement des jeunes de l'enquête nationale canadienne, notamment en concevant les rapports des écoles générés dans le cadre des efforts de diffusion de l'enquête HBSC au Canada.

L'équipe de l'enquête HBSC a été chargée de la collecte et de l'analyse des données sous la supervision et la direction de Matthew King. Zoe Saine, Christina Luzius-Vanin, Ella Blondin et Rebecca Stroud Stasel avaient la responsabilité de contacter les administrations scolaires et les écoles et de coordonner la tenue de l'enquête.

Mahma Ahmed, Reem Atallah, Dayna Bastien, Arielle Ventura Baguio, Riley Bonar, J Burns, Kadance Byron, Sophie Craig, Sophia Coppolino, Jade Deluca-Ahooja, Mackenzie Gribbon, Joshua Williams Haberer, Andrew Hall, Kareen Hewitt, Mazin Hussain, Yuhan Jiang, Jade Leonard, Nicole Li, John-Angus Maclean Davison, Lachlan Maclean Davison, Sofia Mancini, Logan McLellan, Olivia Merulla, Lucy Morrow, Julia Noble, Efkan Oguz, Sydney Orsak, Bridgette Paisley, Hope Rutledge, Kyran Sachdeva, Kerlas Samaan, Emily Sowa, Hailey Swain, Madison Taylor, Jacob Turnbull, Luning Wang, Haichaoyang Yan et Lilly Zepp se sont chargés de la saisie des données, du codage de l'information, du traitement des questionnaires ainsi que des activités de suivi et de documentation connexes.

Diane Yocum était responsable de l'exécution et de la supervision des nombreuses tâches administratives nécessaires au processus d'élaboration du questionnaire et à la collecte des données. Grace Moffat a joué un rôle similaire pour l'équipe de recherche dans la réalisation de ce rapport.

Cameron Hines a été chargée de préparer et d'éditer les fichiers de données, les figures et le texte du rapport. Brock Ostrom a assuré la conception graphique du rapport. Chantal Caron a traduit en français la version anglaise du rapport.

Nous tenons à remercier les cochercheurs et cochercheuses qui ont contribué à l'élaboration des mesures et de la méthodologie, ainsi qu'à l'orientation conceptuelle du rapport : Colleen Davison et Ian Janssen, Université Queen's; Gina Martin, Université d'Athabasca; Frank Elgar, Université McGill; Kathy Georgiades, Université McMaster; Scott Leatherdale, Université de Waterloo; Michael McIsaac, Université de l'Île-du-Prince-Édouard; Nour Hammami, Université Trent; Theodore Christou, Université Ontario Tech; et Elizabeth Saewyc, Université de la Colombie-Britannique.

Enfin, nous désirons remercier de façon toute particulière les élèves qui ont accepté de nous faire part de leurs expériences, ainsi que les directions d'école, le personnel enseignant, les administrations scolaires et les parents, qui ont rendu cette enquête possible.

Contents

- Chapitre 1: Introduction

- Chapitre 2: La santé mentale

- Chapitre 3: Le foyer et la famille

- Chapitre 4: Les amis

- Chapitre 5: L'école

- Chapitre 6: La collectivité

- Chapitre 7: L'activité physique, le temps d'écran et le sommeil

- Chapitre 8: L'alimentation saine

- Chapitre 9: Le poids santé

- Chapitre 10: Les blessures et les commotions cérébrales

- Chapitre 11: L'intimidation et la violence en contexte amoureux

- Chapitre 12: La santé spirituelle

- Chapitre 13: La consommation de drogues et d'alcool

- Chapitre 14: La santé sexuelle

- Chapitre 15: L'utilisation des médias sociaux

- Chapitre 16: La pandémie de COVID-19

- Chapitre 17: Points de vue et priorités des jeunes

- Chapitre 18: Messages et thèmes principaux

Chapitre 1 : Introduction

But

Réalisée tous les quatre ans à l'aide d'un protocole de recherche commun, élaboré par l'International Assembly of Principal Investigators, l'enquête sur les comportements de santé des jeunes d'âge scolaire, ou enquête HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), porte sur la santé et les comportements de santé des jeunes âgés de 11 à 15 ans dans plus de 50 pays. En tant qu'étude transnationale, cette enquête vise à comprendre la santé des jeunes à travers leurs contextes sociaux et environnementaux. La collecte de divers indicateurs de santé liés à la vie familiale, à la vie scolaire, au contexte communautaire, aux relations avec les camarades et aux comportements à risque ou favorisant la santé permet d'analyser et de comparer la santé de nos jeunes à l'échelle internationaleRéférence 1 et nationaleRéférence 2. En 1990, le Canada est devenu un pays membre et participe depuis à chaque cycle de l'enquête, ce qui permet d'établir des comparaisons dans le temps. L'enquête HBSC a permis d'élaborer un solide corpus de documents et de rapports qui servent à éclairer les politiques et les pratiques dans le pays.

Objectifs de l'enquête HBSC du Canada

Au Canada, l'enquête HBSC est financée par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et est effectuée par l'Université Queen's, avec le soutien d'autres chercheurs universitaires de tout le pays. Le questionnaire et la méthode d'échantillonnage utilisés pour les élèves canadiens sont régis par le protocole international de l'enquête HBSC, qui comprend l'obligation de poser toute une série de questions contenues dans le questionnaire international obligatoire de l'enquête HBSCRéférence 1Référence 2. Les questions supplémentaires utilisées au Canada sont élaborées dans le cadre d'un vaste modèle de consultation mettant en présence l'ASPC, les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé et de l'Éducation (par l'entremise du Consortium conjoint pancanadien pour les écoles en santé [CCES]), un groupe diversifié de jeunes Canadiennes et Canadiens, ainsi que l'équipe de recherche canadienne de l'enquête HBSC.

Voici les principaux objectifsRéférence 3 de l'enquête HBSC :

- Entreprendre et soutenir à l'échelle nationale et internationale des travaux de recherche sur la santé et le bien-être, les comportements de santé, les déterminants sociaux de la santé, ainsi que le contexte social de la santé des adolescents.

- Diffuser les résultats aux publics intéressés, notamment les chercheurs, les décideurs, les intervenants en promotion de la santé, le personnel enseignant, les parents et les adolescents.

- Éclairer et soutenir l'élaboration d'interventions et de programmes liés à la promotion de la santé auprès des adolescents (appelés « jeunes d'âge scolaire » à l'échelle internationale).

- Participer à un réseau mondial qui génère de nouvelles données sur la santé et le bien-être des adolescents.

Méthodes

Sélection des écoles

- Neuf provinces et deux territoires ont participé au cycle 2022 de l'enquête HBSC. Le Nouveau-Brunswick et le Nunavut n'ont pas pu participer à ce cycle.

Sélection des élèves

- Le nombre de classes de chaque école a été estimé en fonction des années d'études enseignées à l'école, du nombre d'enseignant(e)s, du nombre total d'élèves inscrits et du nombre d'élèves inscrits par année d'études, tout en tenant compte des variations connues dans la structure des classes.

- Toutes les classes avaient à peu près la même chance d'être choisies.

- Toutes les classes de la 6e à la 10e année des écoles sélectionnées ont été invitées à participer.

- Les élèves des classes sélectionnées, après avoir donné leur accord, ont été invités à remplir le questionnaire d'enquête.

Réalisation de l'enquête

- Les données ont été recueillies en 2022 et 2023, durant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023.

- Les élèves participants ont rempli les questionnaires à l'école durant une période de 45 à 70 minutes.

- Les écoles pouvaient choisir de faire remplir le questionnaire par les élèves à l'aide d'une version en ligne sur le Web ou à l'aide d'un livret papier. Cinquante-quatre pour cent des questionnaires de l'ensemble des données ont été remplis à l'aide de la méthode en ligne.

- Au Yukon, la collecte des données a été effectuée sous la supervision du Bureau des statistiques du Yukon. La collecte des données sur place a été effectuée par le personnel de recherche qui s'est rendu dans les écoles.

Les membres du groupe consultatif de jeunes canadiennes et canadiens de l'enquête HBSC ont été consultés lors de l'élaboration du questionnaire, et leurs commentaires judicieux se reflètent dans le contenu du rapport. Leurs réflexions instructives sont également présentées dans chaque chapitre.

Les chercheurs ont obtenu les autorisations nécessaires auprès des comités d'éthique pour la recherche de l'Université Queen's, de l'Université Brock et de l'ASPC/Santé Canada.

Considérations relatives au sexe et au genre

Dans le cycle 2022 de l'enquête HBSC, on a demandé aux jeunes d'indiquer le sexe qui leur avait été assigné à la naissance selon les catégories suivantes : « Féminin » ou « Masculin ». En outre, les jeunes devaient indiquer leur identité de genre selon les catégories suivantes : « Garçon », « Fille », « Je ne m'identifie ni comme un garçon ni comme une fille » ou « Autre (précise) ». Les jeunes dont l'identité de genre correspondait au sexe qui leur avait été assigné à la naissance ont été classés comme des garçons cisgenres (sexe assigné à la naissance = masculin et identité de genre = garçon) ou des filles cisgenres (sexe assigné à la naissance = féminin et identité de genre = fille). Les jeunes dont le sexe assigné à la naissance ne correspond pas à leur identité de genre et ceux qui ont coché « Je ne m'identifie ni comme un garçon ni comme une fille » ou « Autre (précise) » ont été classés dans la catégorie des jeunes transgenres et de diverses identités de genre (TDIG). Tous les jeunes TDIG ont été regroupés dans une catégorie distincte d'adolescents, afin de garantir une taille d'échantillon suffisante pour les analyses stratifiées en fonction de l'identité de genre.

| Genre | Mesure | Année d'études | Total | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||

| Garçons cisgenres | n | 2 931 | 2 663 | 2 704 | 2 395 | 1 812 | 12 505 |

| % | 48,0 | 48,4 | 49,4 | 47,2 | 47,8 | 48,2 % | |

| Filles cisgenres | n | 2 841 | 2 487 | 2 436 | 2 372 | 1 747 | 11 883 |

| % | 46,5 | 45,2 | 44,5 | 46,7 | 46,1 | 45,8 % | |

| Jeunes transgenres et de diverses identités de genre (TDIG) | n | 333 | 355 | 329 | 310 | 228 | 1 555 |

| % | 5,5 | 6,4 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 6,0 % | |

| Total | n | 6 105 | 5 505 | 5 469 | 5 077 | 3 787 | 25 943 |

| Province/territoire | Écoles | Élèves | ||

|---|---|---|---|---|

| % | n | % | nTableau 1.2 Note de bas de page * | |

| Colombie-Britannique | 2,5 | 8 | 3,8 | 1 007 |

| Alberta | 6,0 | 19 | 8,3 | 2 180 |

| Saskatchewan | 6,3 | 20 | 6,9 | 1 815 |

| Manitoba | 39,1 | 124 | 43,5 | 11 465 |

| Ontario | 9,1 | 29 | 8,3 | 2 201 |

| Québec | 7,3 | 23 | 2,9 | 772 |

| Terre-Neuve-et-Labrador | 7,9 | 25 | 8,1 | 2 142 |

| Nouvelle-Écosse | 1,3 | 4 | 1,7 | 456 |

| Île-du-Prince-Édouard | 5,0 | 16 | 7,5 | 1 985 |

| Territoires du Nord-Ouest | 8,8 | 28 | 4,5 | 1 193 |

| Yukon | 6,6 | 21 | 4,3 | 1 144 |

| TOTAL | 100 % | 317 | 100 % | 26 360 |

|

||||

Thème du présent rapport

À la suite du rapport national 2010 de l'enquête HBSC, qui portait sur la santé mentale, il est apparu évident qu'il était essentiel de mieux comprendre la santé mentale des jeunes Canadiens et Canadiennes. En consultation avec l'ASPC, le CCES et le groupe consultatif de jeunes de l'enquête HBSC, il a été décidé que le rapport national 2022 porterait également sur la santé mentale. Ce sujet sera exploré à l'aide d'indicateurs (autant positifs que négatifs) de l'état de santé mentale, standardisés et reconnus à l'échelle internationale. Chacun de ces indicateurs a fait l'objet de démarches poussées menant à sa validation au Canada et sur le plan international. Quatre de ces indicateurs ont été choisis pour faire l'objet d'analyses plus approfondies tout au long du rapport, et portent sur les facteurs associés à un état de santé mentale positif (satisfaction à l'égard de la vie, indice de bien-être de l'Organisation mondiale de la santé-5 [WHO-5]) et sur les facteurs associés à un état de santé mentale négatif (solitude, problèmes de santé).

Satisfaction à l'égard de la vie

La satisfaction à l'égard de la vie a été mesurée en demandant aux jeunes d'évaluer leur vie sur l'échelle de CantrilRéférence 4, de zéro à dix. Zéro, la position la plus basse sur l'échelle, correspondait à « la pire vie possible pour toi » et dix, la position la plus haute sur l'échelle, à « la meilleure vie possible pour toi ».

Indice de bien-être (WHO-5)

L'indice de bien-être (WHO-5Référence 5Référence 6) se compose de cinq questions présentées au tableau 1.3, avec des options de réponse allant de 0 (« à aucun moment ») à 5 (« tout le temps »). Les réponses à ces cinq questions ont ensuite été additionnées et multipliées par quatre (les scores pouvant aller de 0 à 100) pour déterminer le score global de l'indice de bien-être (WHO-5). Sur la base des précédents établisRéférence 5Référence 6, les scores qui se situent entre 0 et 50 sont classés dans la catégorie « faible niveau de bien-être ».

Indice de bien-être (WHO-5) :

- Je me suis senti(e) joyeux(se) et de bonne humeur.

- Tout le temps=5

- La plupart du temps=4

- Plus de la moitié du temps=3

- Moins de la moitié du temps=2

- De temps en temps=1

- À aucun moment=0

- Je me suis senti(e) calme et détendu(e).

- Tout le temps=5

- La plupart du temps=4

- Plus de la moitié du temps=3

- Moins de la moitié du temps=2

- De temps en temps=1

- À aucun moment=0

- Je me suis senti(e) actif(ve) et rempli(e) d'énergie.

- Tout le temps=5

- La plupart du temps=4

- Plus de la moitié du temps=3

- Moins de la moitié du temps=2

- De temps en temps=1

- À aucun moment=0

- Je me suis réveillé(e) frais(fraîche) et reposé(e).

- Tout le temps=5

- La plupart du temps=4

- Plus de la moitié du temps=3

- Moins de la moitié du temps=2

- De temps en temps=1

- À aucun moment=0

- Je sens que ma vie quotidienne est remplie de choses qui m'intéressent.

- Tout le temps=5

- La plupart du temps=4

- Plus de la moitié du temps=3

- Moins de la moitié du temps=2

- De temps en temps=1

- À aucun moment=0

Solitude

On a demandé aux élèves à quelle fréquence ils s'étaient sentis seuls au cours des 12 derniers mois. La fréquence de la solitude a été mesurée comme suit : « jamais », « rarement », « parfois », « la plupart du temps » et « toujours ».

Problèmes de santé

Les élèves ont été invités à indiquer à quelle fréquence, au cours des six derniers mois, ils avaient ressenti chacun des problèmes de santé subjectifs suivants : « maux de tête », « maux d'estomac », « maux de dos », « avoir les "blues" (être déprimé[e]) », « irritable ou de mauvaise humeur », « nervosité », « difficulté à s'endormir » et « étourdissements ». Les réponses relatives à la fréquence comprenaient « presque chaque jour », « plus d'une fois par semaine », « presque chaque semaine », « presque chaque mois » et « rarement ou jamais ».

Analyse statistique

Les estimations représentatives à l'échelle nationale (p. ex. les proportions) ont été calculées à l'aide de poids d'enquête, afin de refléter le nombre réel d'élèves inscrits dans chaque année d'études (de la 6e à la 10e année) et dans chaque province ou territoire. Dans le rapport, les données sont le plus souvent présentées selon deux catégories d'années d'études (de la 6e à la 8e année et la 9e et 10e année). L'ensemble des données est pondéré de manière à ce que dans chaque échantillon provincial/territorial, chacune des années d'études contribue aux catégories d'années d'études proportionnellement au nombre réel connu d'élèves inscrits dans ces années d'études. Toutes les estimations présentées et les intervalles de confiance à 95 % tiennent compte des mises en grappes à l'échelle de la classe.

Dans ce rapport, nous présentons les niveaux de fréquence des principaux indicateurs de santé, de manière globale et au sein de groupes définis (par exemple) selon l'année d'études et le genre. Ce faisant, nous présentons les différences entre les groupes sous forme de différences absolues de fréquence, exprimées en « points de pourcentage ». Par exemple, si la fréquence d'un comportement de santé est de 15 % chez les filles cisgenres et de 10 % chez les garçons cisgenres, la différence absolue est de 5 % du point de vue de la fréquence ou des points de pourcentage (15 % moins 10 %). Cela pourrait également être décrit comme une hausse de 5 points de pourcentage chez les filles cisgenres par rapport aux garçons cisgenres, ou une baisse de 5 points de pourcentage chez les garçons cisgenres par rapport aux filles cisgenres. Ces différences pourraient également être exprimées sous forme de « différence relative ». Par exemple, la hausse de 15 % par rapport à 10 % décrite ci-dessus pourrait être décrite en termes relatifs comme une hausse de 150 % de la fréquence chez les filles cisgenres par rapport aux garçons cisgenres, ou une hausse de 1,5 fois de la fréquence chez les filles cisgenres par rapport aux garçons cisgenres. Toutefois, par souci d'harmonisation avec les rapports nationaux précédents et de cohérence dans l'ensemble du rapport, nous avons choisi de décrire les différences en termes absolus et non en termes relatifs.

Certaines analyses des estimations de fréquence sont également présentées au fil du temps. Dans ces analyses, les estimations sont stratifiées en fonction de jusqu'à neuf cycles d'enquête (1990 à 2022), des années d'études (de la 6e à la 8e année, 9e et 10e année) et du genre. Comme la question du sexe assigné à la naissance n'a été posée qu'à partir de l'enquête de 2022, ces analyses de tendances se limitent aux élèves qui s'identifient comme « garçons » (cisgenres et transgenres) et « filles » (cisgenres et transgenres) afin d'assurer la comparabilité entre les cycles.

En outre, dans certaines analyses, les estimations de fréquence sont présentées avec les intervalles de confiance (IC) à 95 % correspondants pour chaque groupe. Lors des comparaisons, la signification statistique des différences entre les groupes peut être déduite du fait que les IC se chevauchent ou non, l'absence de chevauchement impliquant une signification au niveau de signification statistique de 5 % (p<0,05). Tout au long du rapport, lorsque cette méthode permet d'obtenir une signification statistique, nous commentons l'importance des différences observées. Lorsque les IC se chevauchent de manière nette, nous interprétons cette tendance comme indiquant qu'il n'y a pas de différence entre les groupes. Il s'agit d'une méthode très prudente pour déduire la signification statistique des intervalles de confiance.

Le thème de ce rapport est la santé mentale des jeunes au Canada. Dans de nombreux chapitres, l'accent a donc été mis sur la corrélation entre les quatre indicateurs standards de l'état de santé mentale et d'autres indicateurs de l'enquête HBSC présentés dans le chapitre. Ces analyses ont pris en compte les déterminants potentiels de la santé mentale, ainsi que les conséquences de l'état de santé mentale. Cette analyse était également « intersectionnelleRéférence 7 » dans sa conception, ce qui signifie que les analyses ont été répétées dans des « situations sociales » sociodémographiques définies par des combinaisons des années d'études (de la 6e à la 8e année, 9e et 10e année), de l'identité de genre (garçons cisgenres, filles cisgenres, jeunes transgenres et de diverses identités de genre [TDIG]) et du statut socio-économique (degré d'aisance familiale, tel que mesuré par l'élément de l'enquête HBSC sur la richesse matérielle relative, qui demande aux élèves d'indiquer à quel point ils se perçoivent « à l'aise sur le plan financier » par rapport à leurs camarades). Le coefficient de corrélation de Pearson a été utilisé pour explorer les corrélations, les valeurs obtenues étant classées en quatre groupes : 0 à 0,19 (très faible), 0,2 à 0,39 (faible), 0,4 à 0,59 (modérée), et 0,6 et plus (forte). Les variables incluses dans ces analyses corrélationnelles ont été laissées dans leur forme originale (continue, ordinale à échelle) plutôt que reclassées et catégorisées. Les corrélations qui n'étaient pas statistiquement significatives (p<0,05) ont été notées « NS » dans les analyses.

Chapitre 2 : La santé mentale

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), « [la] santé mentale correspond à un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler, et de contribuer à la vie de la communautéRéférence 8. » « [Nos] capacités individuelles et collectives à prendre des décisions, à nouer des relations et à bâtir le monde dans lequel nous vivons1 » reposent sur notre santé mentale, qui est « un droit fondamental de tout être humainRéférence 8 » et « un aspect essentiel du développement personnel, communautaire et socioéconomiqueRéférence 8 ».

Depuis quelques années, la santé mentale des jeunes au Canada est devenue une priorité de santé publique, en raison de la hausse des indicateurs d'une mauvaise santé mentaleRéférence 9. En 2020, près de 25 % des hospitalisations chez les enfants et les jeunes de 5 à 24 ans étaient liées à des problèmes de santé mentale (58 % de ces hospitalisations concernaient des filles et 42 % des garçonsRéférence 9). On a observé une hausse des consultations en santé mentaleRéférence 10, des diagnostics de troubles anxieux et de l'humeurRéférence 10, des taux de prescription de médicaments pour les troubles anxieux et de l'humeurRéférence 9 et de l'incidence de l'anorexie mentaleRéférence 11. Les raisons qui expliquent ces hausses sont complexes, mais selon des recherches, il s'agirait d'une interaction entre divers facteurs, notamment la pandémie de COVID-19Référence 12Référence 13Référence 14, la crise climatiqueRéférence 15Référence 16, la discriminationRéférence 17Référence 18 et une utilisation problématique des médias sociauxRéférence 19Référence 20.

La perception qu'ont les jeunes de leur santé mentale diffère souvent de la perception que leurs parents ont de celle-ci, de nombreux jeunes l'évaluant de manière moins positive que leurs parentsRéférence 21. Ces derniers ne sont pas toujours conscients des problèmes de santé mentale que vivent leurs enfantsRéférence 22 et il est important d'apprendre directement des jeunes comment ils perçoivent leurs expériences en matière de santé mentale.

Description des éléments

Dans le cadre de l'enquête HBSC, la santé mentale est mesurée au moyen de diverses questions et échelles. Certains des indicateurs négatifs révélateurs de troubles mentaux décrivent la fréquence et l'intensité des sentiments de tristesse ou de désespoir, de solitude et de nervosité. Les jeunes ont également été invités à indiquer la fréquence à laquelle, au cours des six derniers mois, ils avaient éprouvé des problèmes de santé subjectifs (p. ex. maux de tête, maux d'estomac, difficulté à s'endormir), ce qui constitue un autre indicateur de symptômes psychosomatiques pouvant laisser présager une mauvaise santé mentale. En ce qui a trait aux indicateurs d'une bonne santé mentale, les jeunes ont fait état de leur santé mentale au moyen de l'indice de bien-être de l'OMS (WHO-5)Référence 23Référence 24. Cet indice comporte une fourchette de valeurs allant de 0 à 100, un score se situant entre 60 et 100 quantifiant un bien-être relatif supérieur. D'autres indicateurs d'une bonne santé mentale incluent des mesures de la confiance en soi et de la satisfaction à l'égard de la vie.

Tristesse et désespoir

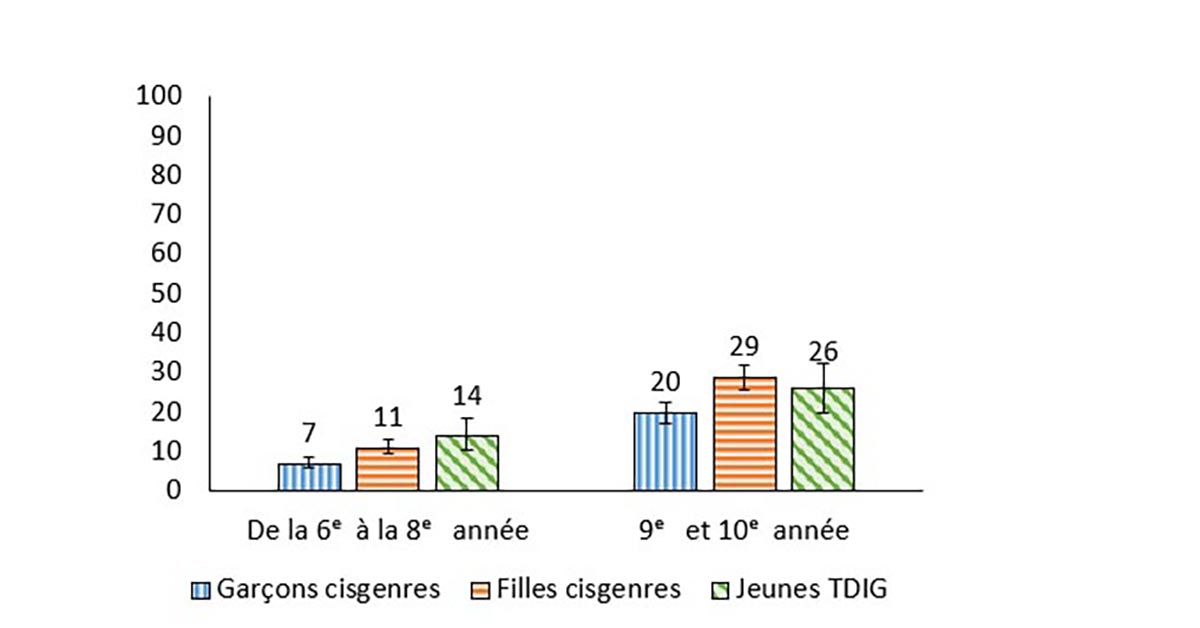

Figure 2.1. Élèves qui déclarent s'être sentis, au cours des 12 derniers mois, presque quotidiennement, pendant deux semaines d'affilée ou plus, tellement tristes ou désespérés qu'ils ont dû interrompre certaines de leurs activités habituelles, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 2.1 : Description textuelle

| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |

|---|---|---|---|

| De la 6e à la 8e année | 19 (17,3, 20,8) | 36 (33,8, 38,7) | 62 (56,2, 67,9) |

| 9e et 10e année | 23 (21,0, 25,6) | 50 (46,9, 52,5) | 68 (61,6, 75,3) |

Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |

|||

- Dans toutes les catégories de genre, la proportion de jeunes se sentant tristes ou désespérés presque quotidiennement pendant deux semaines d'affilée ou plus est plus élevée chez les élèves de 9e et 10e année que chez ceux de la 6e à la 8e année.

- L'écart le plus notable est enregistré chez les filles cisgenres : 50 % des filles cisgenres de 9e et 10e année déclarent se sentir tristes ou désespérées presque quotidiennement pendant deux semaines d'affilée ou plus, alors que ce pourcentage s'établit à 36 % chez les filles cisgenres de la 6e à la 8e année, soit une différence de 14 points de pourcentage.

- C'est dans la catégorie des jeunes TDIG qu'on observe les plus hauts pourcentages de sentiments de tristesse et de désespoir presque quotidiens pendant deux semaines d'affilée ou plus, toutes années d'études confondues.

Tendances chez les garçons quant à la tristesse et au désespoir

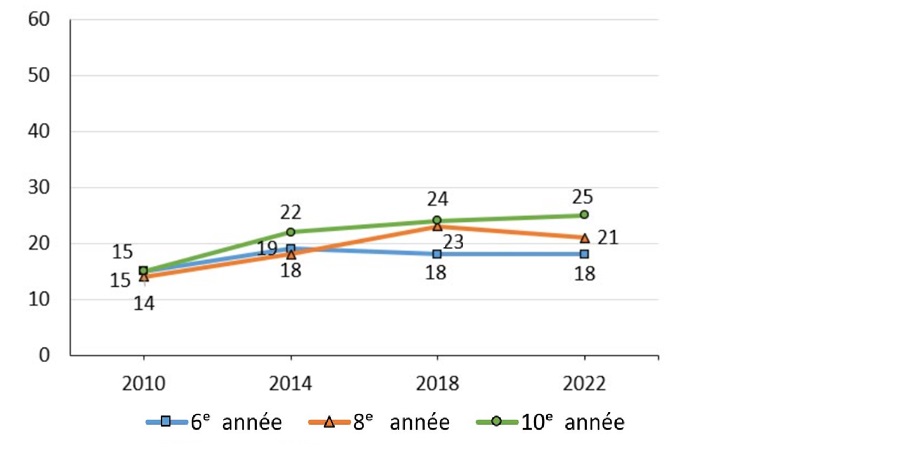

Figure 2.2. Garçons qui déclarent s'être sentis, au cours des 12 derniers mois, presque quotidiennement, pendant deux semaines d'affilée ou plus, tellement tristes ou désespérés qu'ils ont dû interrompre certaines de leurs activités habituelles, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)

Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « garçons » dans tous les cycles.

Figure 2.2 : Description textuelle

| L’année d’études | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |

|---|---|---|---|---|

| 6e année | 15 | 19 | 18 | 18 |

| 8e année | 14 | 18 | 23 | 21 |

| 10e année | 15 | 22 | 24 | 25 |

Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |

||||

- De façon générale, la proportion de garçons qui déclarent se sentir tristes ou désespérés a augmenté au fil du temps. Par exemple, 25 % des garçons de 10e année ont fait cette déclaration en 2022, par rapport à un pourcentage de 15 % en 2010.

- Une comparaison des trois années d'études révèle que les garçons de 10e année affichent constamment les niveaux les plus élevés de sentiments de tristesse ou de désespoir.

« Je pense que les garçons ont de meilleurs résultats en matière de santé mentale en raison des attentes sociétales; on s'attend à ce qu'ils surmontent les choses facilement. »

Tendances chez les filles quant à la tristesse et au désespoir

Figure 2.3. Filles qui déclarent s'être senties, au cours des 12 derniers mois, presque quotidiennement, pendant deux semaines d'affilée ou plus, tellement tristes ou désespérées qu'elles ont dû interrompre certaines de leurs activités habituelles, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)

Figure 2.3 : Description textuelle

| L’année d’études | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |

|---|---|---|---|---|

| 6e année | 18 | 23 | 25 | 28 |

| 8e année | 24 | 34 | 38 | 46 |

| 10e année | 27 | 43 | 48 | 54 |

Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |

||||

Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « filles » dans tous les cycles.

- De façon générale, la proportion de filles qui déclarent se sentir tristes ou désespérées a augmenté au fil du temps. Par exemple, 54 % des filles de 10e année ont fait cette déclaration en 2022, contre 27 % en 2010.

- Les filles de 10e année affichent systématiquement des proportions plus élevées de sentiments de tristesse ou de désespoir que les filles de 6e et de 8e année.

- Les filles sont systématiquement plus nombreuses que les garçons à faire part de sentiments de tristesse ou de désespoir, et ce pour tous les cycles d'enquête, de 2010 à 2022.

Solitude

Figure 2.4. Élèves qui déclarent se sentir seuls la plupart du temps ou toujours, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 2.4 : Description textuelle

| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |

|---|---|---|---|

| De la 6e à la 8e année | 10 (9,0, 11,5) | 27 (24,5, 28,9) | 51 (44,9, 57,1) |

| 9e et 10e année | 17 (15,5, 19,0) | 34 (31,7, 36,4) | 52 (44,7, 58,6) |

Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |

|||

- Chez les garçons cisgenres et les filles cisgenres, la proportion de jeunes de 9e et 10e année qui se sentent seuls la plupart du temps ou toujours est plus élevée de 7 points de pourcentage par rapport aux jeunes de la 6e à la 8e année.

- Ce sont les jeunes TDIG qui sont les plus nombreux à déclarer se sentir seuls la plupart du temps ou toujours (51 % des élèves de la 6e à la 8e année et 52 % des élèves de 9e et 10e année). Il est inquiétant de constater que la majorité des jeunes TDIG ressentent ces sentiments négatifs, même dès le primaire.

Nervosité

Figure 2.5. Élèves qui déclarent avoir éprouvé de la nervosité au moins une fois par semaine au cours des six derniers mois, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 2.5 : Description textuelle

| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |

|---|---|---|---|

| De la 6e à la 8e année | 37 (34,5, 38,8) | 65 (62,2, 67,0) | 78 (72,7, 82,8) |

| 9e et 10e année | 46 (43,2, 49,2) | 78 (76,0, 79,9) | 84 (79,2, 88,9) |

Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |

|||

- La proportion de jeunes cisgenres qui affirment éprouver de la nervosité au moins une fois par semaine est plus élevée chez les jeunes de 9e et 10e année que chez les jeunes de la 6e à la 8e année.

- L'écart le plus important entre catégories s'observe chez les filles cisgenres (78 % pour la 9e et 10e année contre 65 % de la 6e à la 8e année, soit une différence de 13 points de pourcentage), suivi du résultat chez les garçons cisgenres (46 % contre 37 %, une différence de 9 points de pourcentage).

- Chez les élèves de la 6e à la 8e année, un plus grand nombre de jeunes TDIG que de jeunes cisgenres affirment éprouver de la nervosité (78 % des jeunes TDIG par rapport à 65 % des filles cisgenres et 37 % des garçons cisgenres).

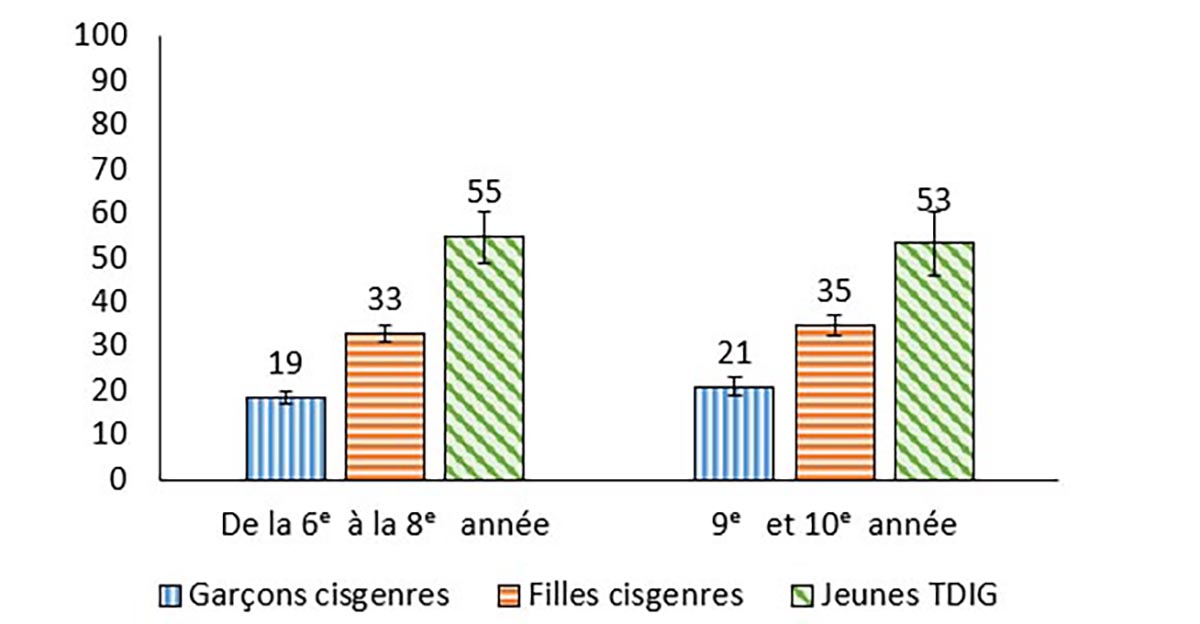

Problèmes de santé

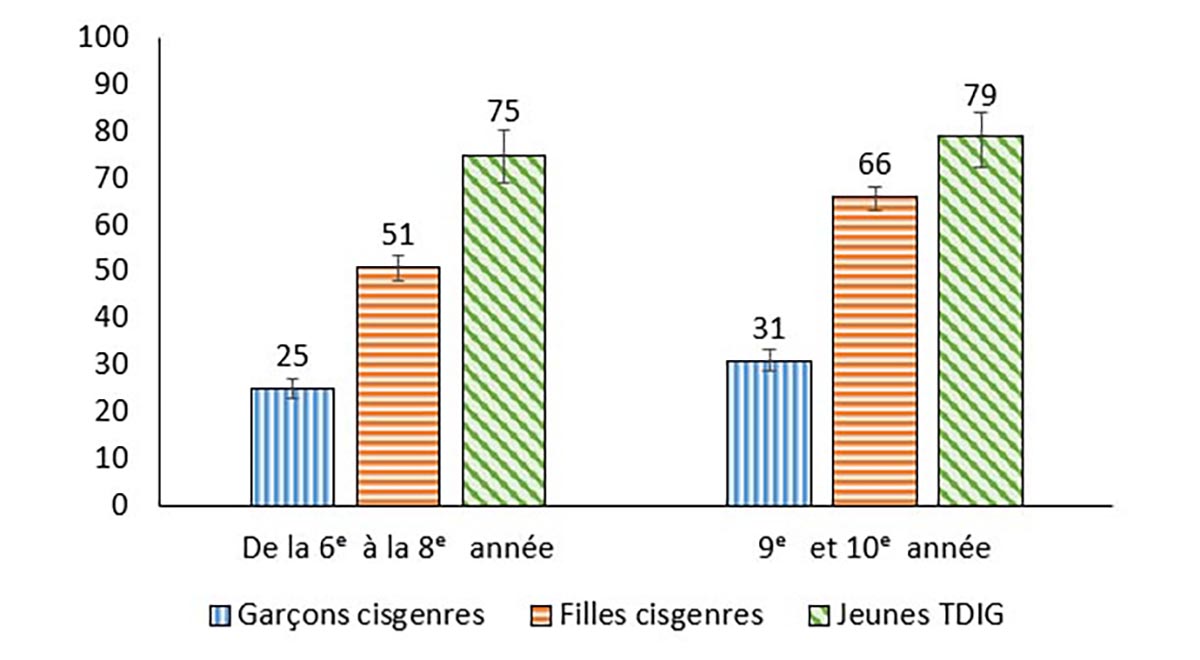

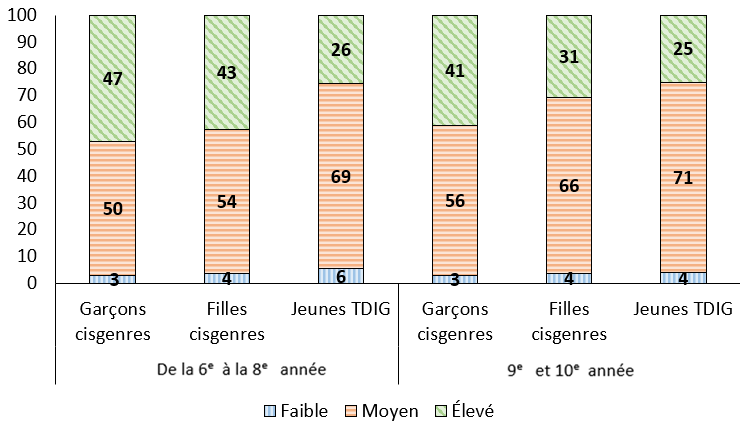

Figure 2.6. Élèves qui déclarent au moins deux de huit problèmes de santé subjectifs plus d'une fois par semaine, selon l'année d'études et le genre (%).

Figure 2.6 : Description textuelle

| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |

|---|---|---|---|

| De la 6e à la 8e année | 25 (22,8, 27,2) | 51 (48,0, 53,5) | 75 (69,0, 80,4) |

| 9e et 10e année | 31 (28,8, 33,4) | 66 (63,4, 68,2) | 79 (72,6, 84,3) |

Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |

|||

- De façon générale, la proportion de jeunes qui déclarent souffrir d'au moins deux des huit problèmes de santé subjectifs plus d'une fois par semaine (un indicateur standard d'une mauvaise santé mentale) est plus élevée chez les jeunes de 9e et 10e année que chez ceux de la 6e à la 8e année.

- C'est chez les filles cisgenres que cet écart dans la manifestation des problèmes de santé est le plus important (66 % pour la 9e et 10e année contre 51 % pour la catégorie de la 6e à la 8e année), soit une différence de 13 points de pourcentage.

- Toutes années d'études confondues, un plus grand nombre des jeunes TDIG que de jeunes cisgenres déclarent souffrir d'au moins deux des huit problèmes de santé subjectifs.

« Les gens commencent à se sentir plus à l'aise de parler de leur santé au secondaire, surtout qu'à mon école, on reçoit souvent des exposés sur la santé mentale qui nous rappellent que c'est correct d'en parler. »

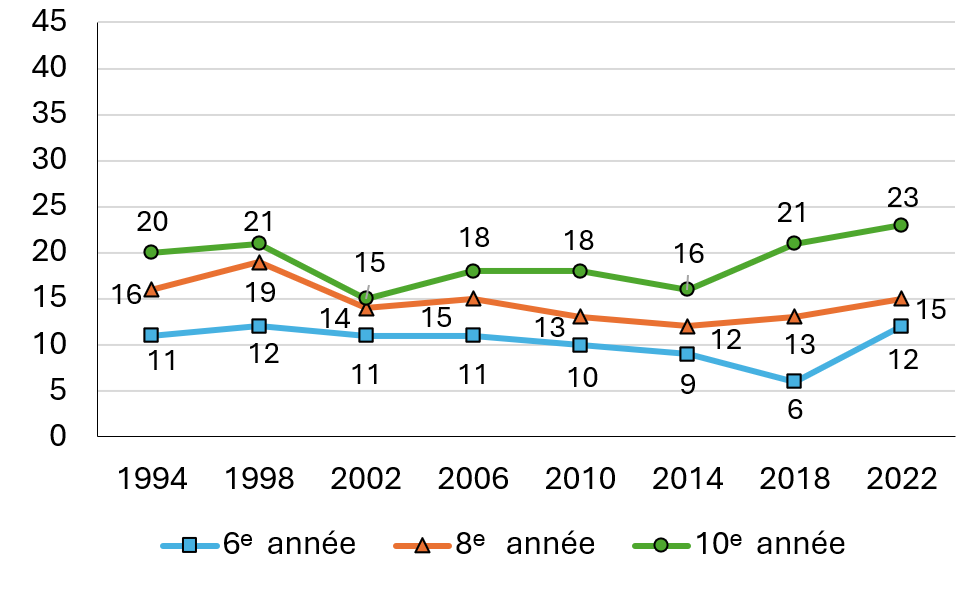

Tendances chez les garçons quant aux problèmes de santé

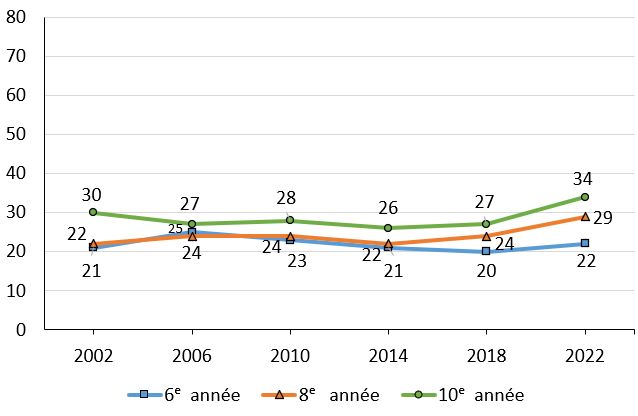

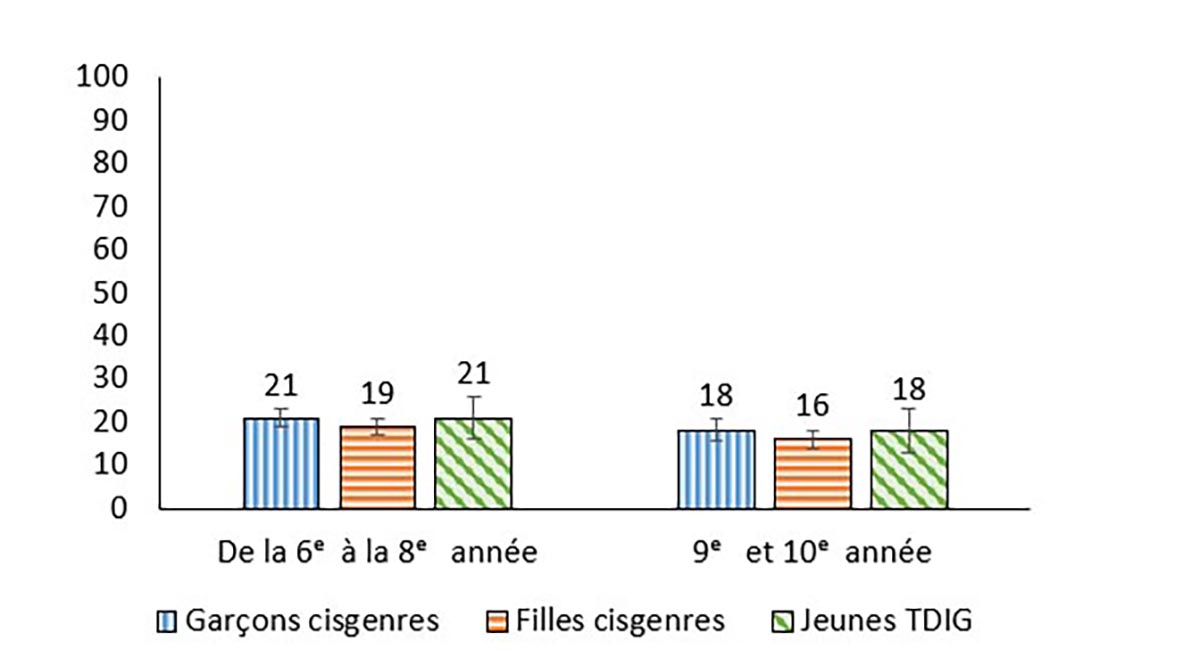

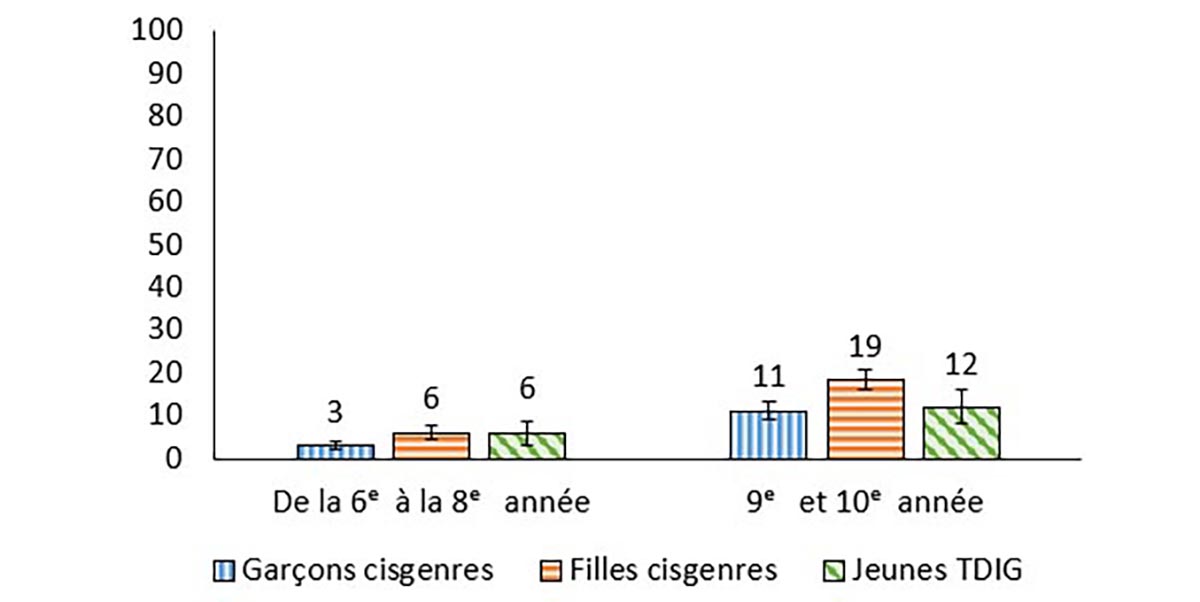

Figure 2.7. Garçons qui déclarent au moins deux de huit problèmes de santé subjectifs plus d'une fois par semaine, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)

Figure 2.7 : Description textuelle

| L’année d’études | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 6e année | 21 | 25 | 23 | 21 | 20 | 22 |

| 8e année | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 29 |

| 10e année | 30 | 27 | 28 | 26 | 27 | 34 |

Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |

||||||

Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « garçons » dans tous les cycles.

- La proportion de garçons qui déclarent souffrir d'au moins deux des huit problèmes de santé subjectifs plus d'une fois par semaine est relativement stable au fil des années. Par exemple, chez les garçons de 10e année, la proportion décline entre 2002 et 2014, passant de 30 à 26 %, puis augmente à 34 % en 2022.

- En 2022, 29 % des garçons de 8e année et 34 % des garçons de 10e année mentionnent souffrir d'au moins deux des huit problèmes de santé subjectifs; il s'agit là des pourcentages les plus élevés des cycles d'enquête pour ces groupes.

- Les tendances chez les garçons de 6e année sont moins marquées.

Tendances chez les filles quant aux problèmes de santé

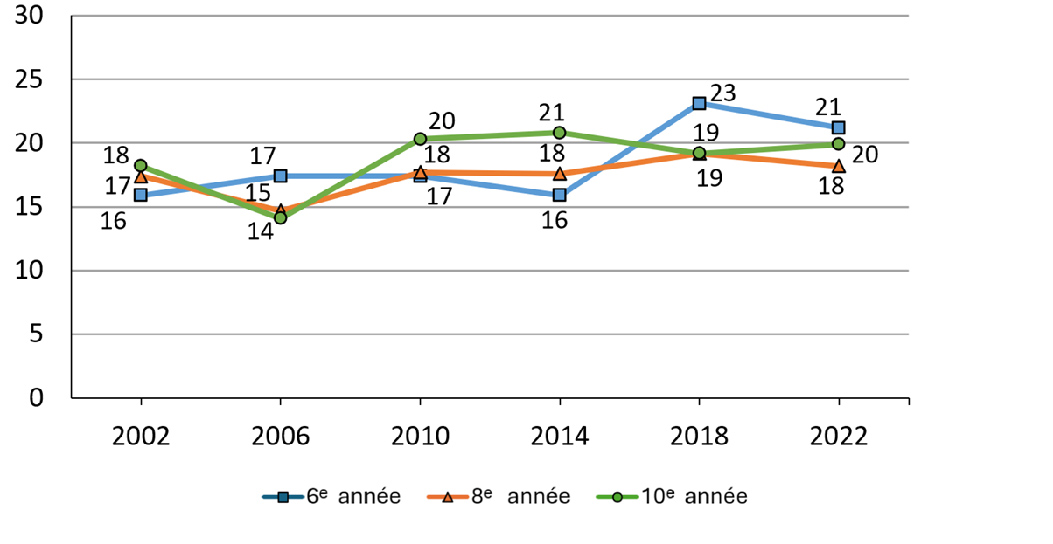

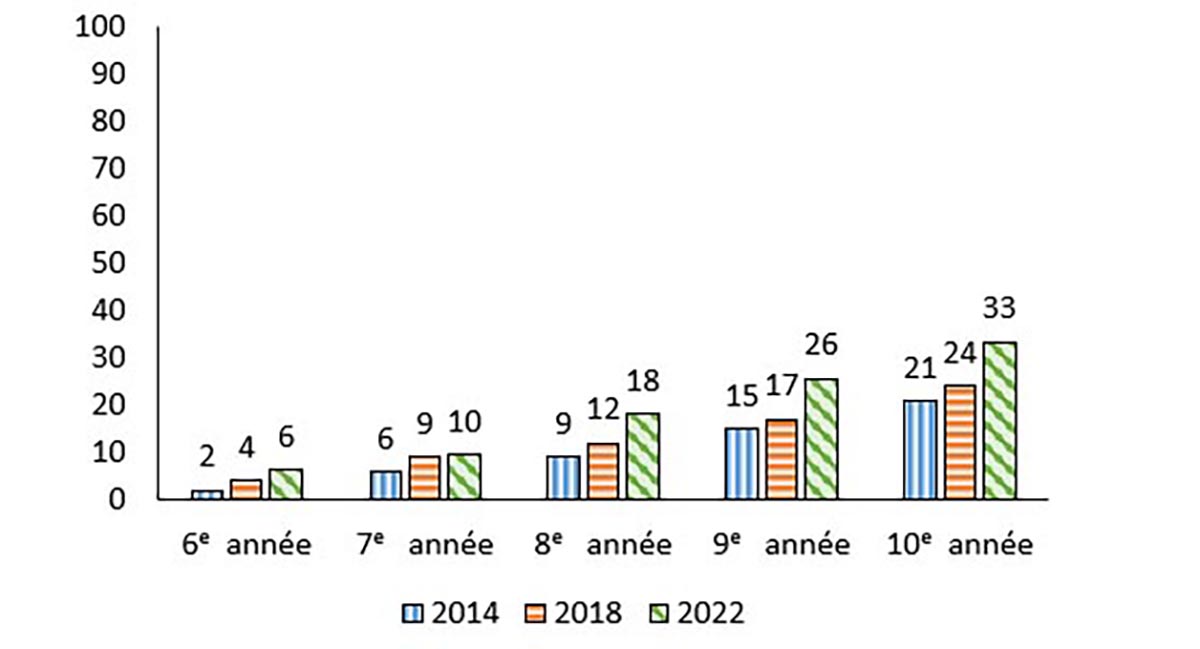

Figure 2.8. Filles qui déclarent deux de huit problèmes de santé subjectifs plus d'une fois par semaine, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)

Figure 2.8 : Description textuelle

| L’année d’études | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 6e année | 26 | 25 | 30 | 27 | 30 | 42 |

| 8e année | 39 | 40 | 39 | 40 | 43 | 61 |

| 10e année | 40 | 44 | 46 | 50 | 55 | 69 |

Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |

||||||

Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « filles » dans tous les cycles.

- De 2002 à 2022, il y a eu augmentation de la proportion de filles qui déclarent souffrir d'au moins deux des huit problèmes de santé subjectifs plus d'une fois par semaine. Par exemple, chez les filles de 6e année, la proportion est passée de 26 % en 2002 à 42 % en 2022, soit une différence de 16 points de pourcentage. Une tendance similaire s'observe chez les filles de 8e année, où la proportion est passée de 39 % en 2002 à 61 % en 2022. Les filles de 10e année enregistrent l'augmentation la plus importante (29 %) entre 2002 et 2022, les résultats passant de 40 à 69 %.

- De façon générale, les filles affichent des proportions plus élevées de problèmes de santé subjectifs que les garçons, de 2002 à 2022.

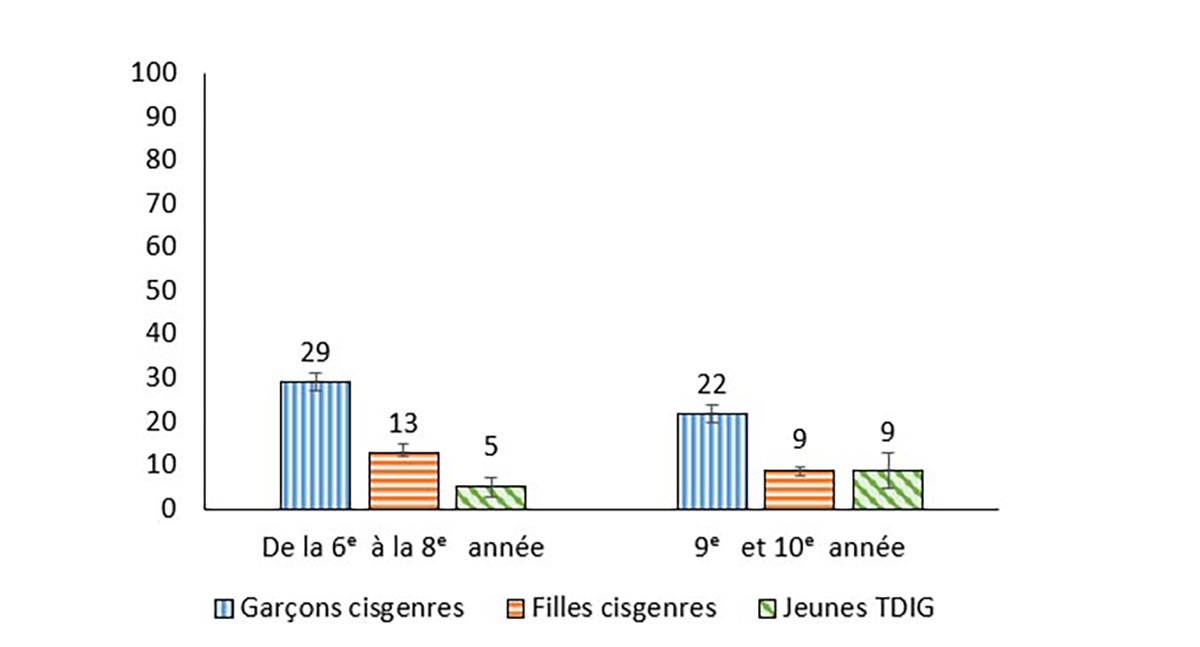

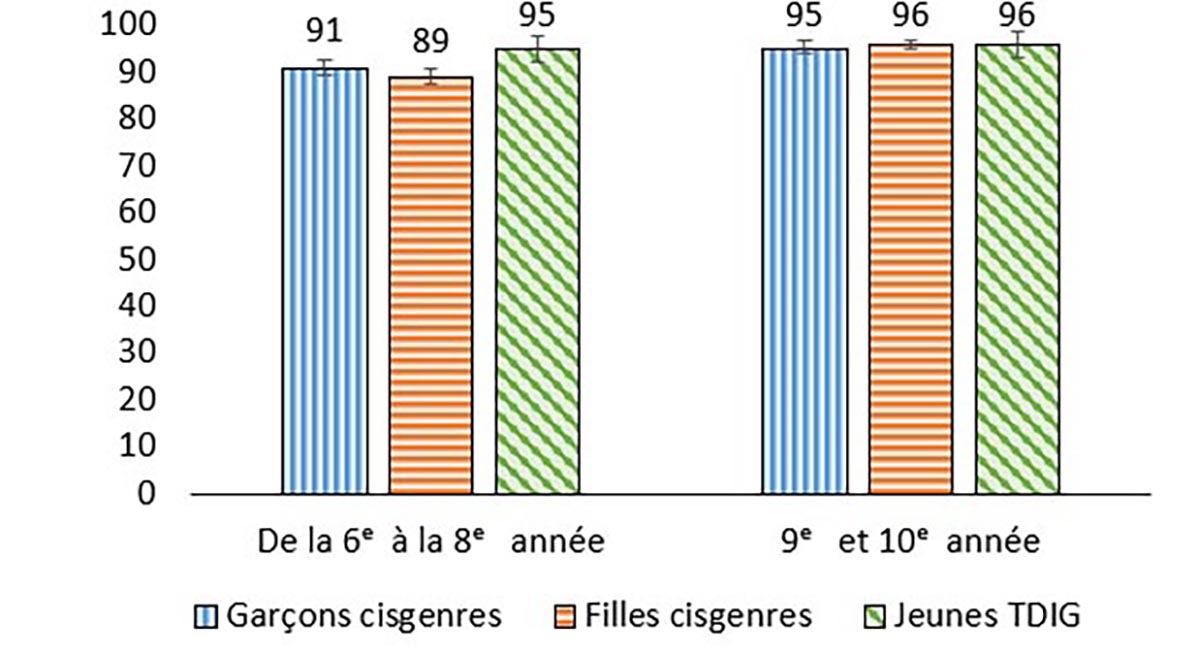

Confiance en soi

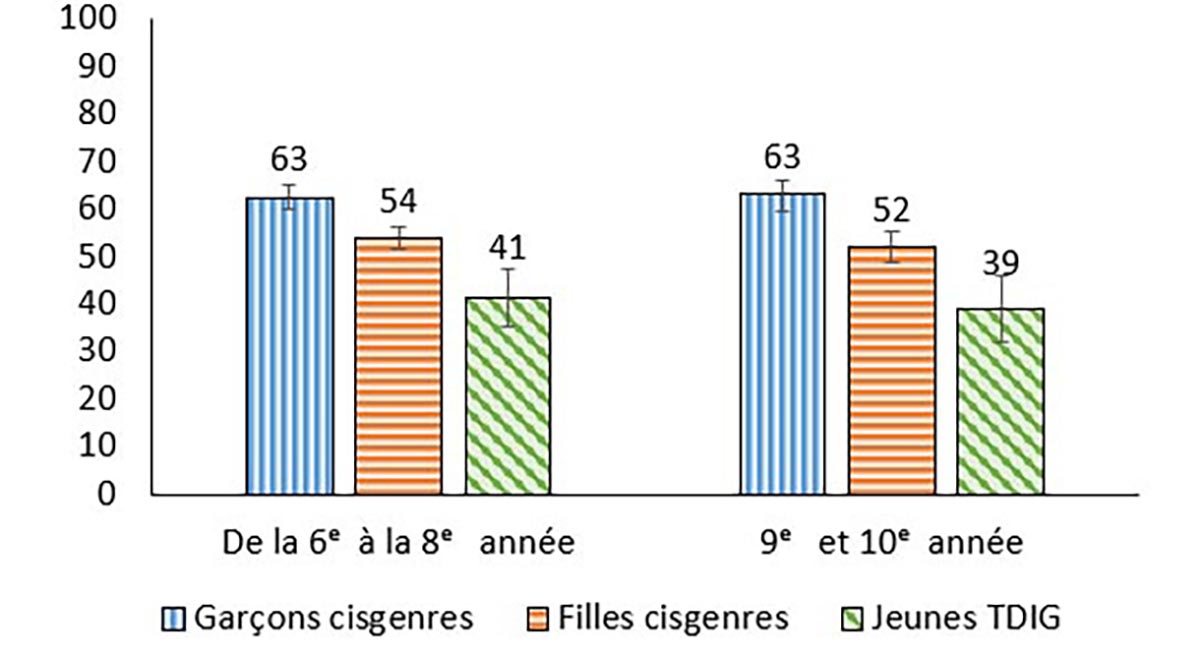

Figure 2.9. Élèves qui sont tout à fait d'accord pour dire qu'ils ont confiance en eux, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 2.9 : Description textuelle

| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |

|---|---|---|---|

| De la 6e à la 8e année | 29 (27,3, 31,3) | 13 (11,9, 14,9) | 5 (2,7, 7,3) |

| 9e et 10e année | 22 (19,8, 24,0) | 9 (7,4, 9,8) | 9 (4,8, 13,0) |

Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |

|||

- Les garçons cisgenres affichent les plus hauts niveaux de confiance en eux-mêmes.

- Chez les jeunes TDIG de la 6e à la 8e année, 5 % déclarent avoir confiance en eux, soit un pourcentage inférieur de 8 points par rapport aux filles cisgenres et de 24 points par rapport aux garçons cisgenres.

- Chez les jeunes TDIG de 9e et 10e année, 9 % déclarent avoir confiance en eux, une proportion similaire à celle des filles cisgenres, et inférieure de 13 points de pourcentage à celle des garçons cisgenres.

Tendance chez les garçons quant à la confiance en soi

Figure 2.10. Garçons qui déclarent être tout à fait d'accord pour dire qu'ils ont confiance en eux, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)

Figure 2.10 : Description textuelle

| L’année d’études | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 6e année | 51 | 47 | 50 | 47 | 39 | 37 |

| 8e année | 32 | 31 | 34 | 35 | 26 | 24 |

| 10e année | 23 | 24 | 26 | 24 | 22 | 19 |

Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |

||||||

Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « garçons » dans tous les cycles.

- Au fil des années, on constate une diminution de la proportion de garçons qui déclarent être tout à fait d'accord pour dire qu'ils ont confiance en eux. Par exemple, en 2002, 51 % des garçons de 6e année se montraient tout à fait d'accord avec cet énoncé, contre une proportion de 37 % en 2022.

- Les garçons de 10e année enregistrent systématiquement les plus faibles proportions de confiance en soi. Vingt-trois pour cent des garçons de 10e année disaient avoir confiance en eux en 2002, proportion qui a augmenté à 26 % en 2010, mais qui diminue constamment depuis, 19 % affirmant avoir confiance en eux en 2022.

Tendances chez les filles quant à la confiance en soi

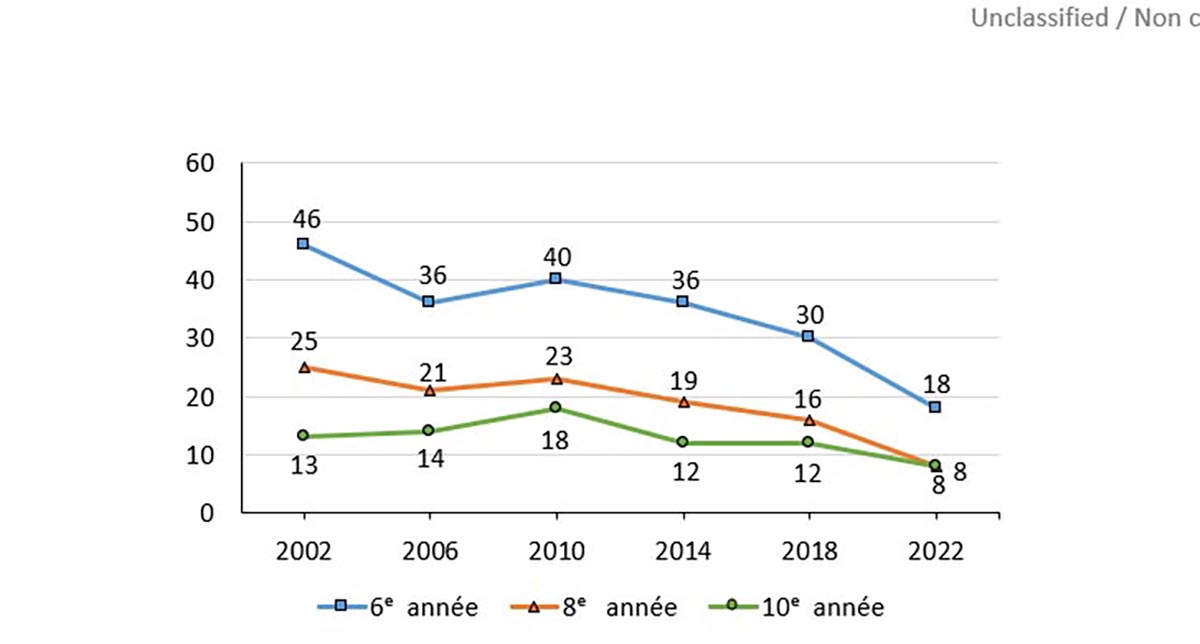

Figure 2.11. Filles qui déclarent être tout à fait d'accord pour dire qu'elles ont confiance en elles, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)

Figure 2.11 : Description textuelle

| L’année d’études | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 6e année | 46 | 36 | 40 | 36 | 30 | 18 |

| 8e année | 25 | 21 | 23 | 19 | 16 | 8 |

| 10e année | 13 | 14 | 18 | 12 | 12 | 8 |

Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |

||||||

Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « filles » dans tous les cycles.

- Au fil des années, il y a eu diminution de la proportion de filles qui déclarent être tout à fait d'accord pour dire qu'elles ont confiance en elles. Par exemple, en 2002, 46 % des filles de 6e année se montraient tout à fait d'accord avec cet énoncé, contre une proportion de 18 % en 2022.

- De façon générale, un plus grand nombre de filles de 8e année disent avoir confiance en elles que de filles de 10e année. Toutefois, en 2022, ces proportions sont égales (8 %) chez les filles de 8e année et de 10e année.

- Dans l'ensemble, de 2002 à 2022, les filles enregistrent de plus faibles proportions de confiance en elles que les garçons.

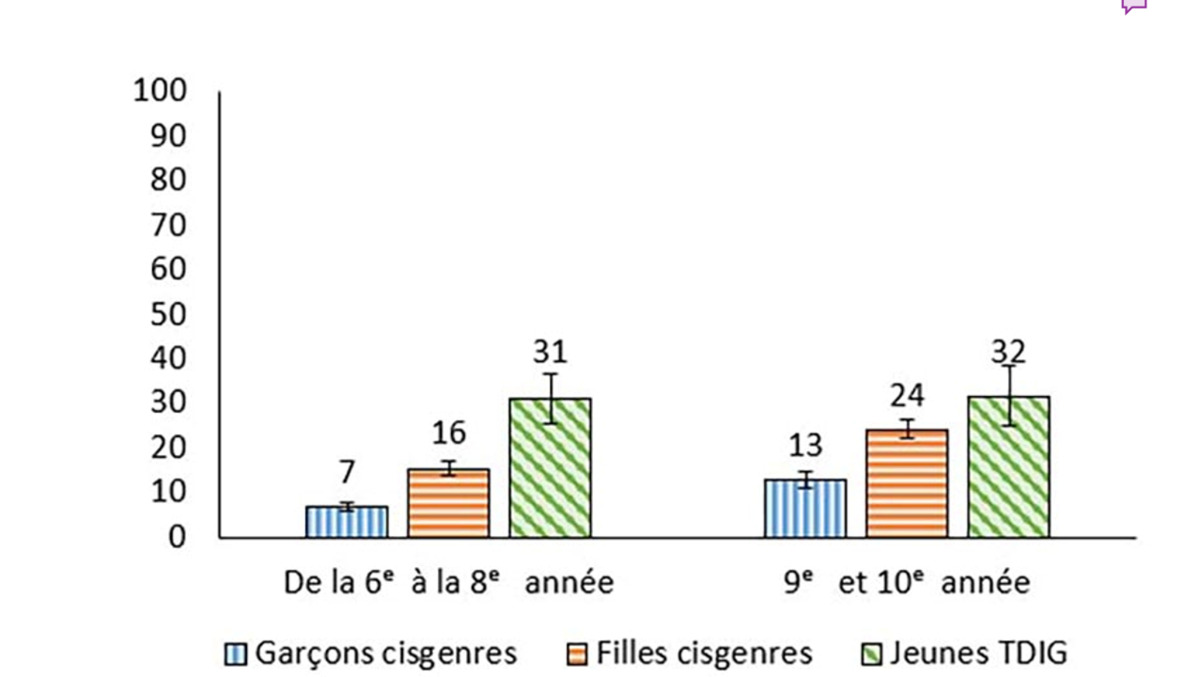

Satisfaction à l'égard de la vie

Figure 2.12. Élèves qui déclarent avoir une grande satisfaction à l'égard de leur vie (9 ou plus) sur une échelle de 10, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 2.12 : Description textuelle

| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |

|---|---|---|---|

| De la 6e à la 8e année | 30 (27,9, 32,5) | 24 (21,6, 25,7) | 9 (5,5, 11,5) |

| 9e et 10e année | 20 (17,6, 21,6) | 11 (9,1, 12,5) | 4 (1,4, 6,7) |

Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |

|||

- De façon générale, les jeunes TDIG affichent les plus faibles niveaux de satisfaction à l'égard de leur vie, et les garçons cisgenres les plus hauts niveaux.

- Chez les jeunes TDIG de la 6e à la 8e année, 9 % déclarent une grande satisfaction à l'égard de leur vie, une proportion inférieure de 15 points de pourcentage à celle des filles cisgenres et de 21 points de pourcentage à celle des garçons cisgenres.

- Chez les jeunes TDIG de 9e et 10e année, 4 % déclarent une grande satisfaction à l'égard de leur vie, une proportion inférieure de 7 points de pourcentage à celle des filles cisgenres et de 16 points de pourcentage à celle des garçons cisgenres.

- Les élèves de 9e et 10e année déclarent moins souvent une grande satisfaction à l'égard de leur vie que leurs pairs de la 6e à la 8e année (garçons cisgenres : 30 % contre 20 %, soit 10 points de pourcentage de moins; filles cisgenres : 24 % contre 11 %, soit 13 points de pourcentage de moins).

« Si je me fie à mes expériences personnelles, les disparités entre les filles, les garçons et les jeunes TDIG ne sont pas surprenantes. Les jeunes TDIG ont plus de difficulté à trouver leur place parmi leurs pairs cisgenres, alors que pour les filles, de nombreuses attentes pèsent souvent sur elles, ce qui peut nuire à leur santé mentale. »

Tendances chez les garçons quant à la satisfaction à l'égard de la vie

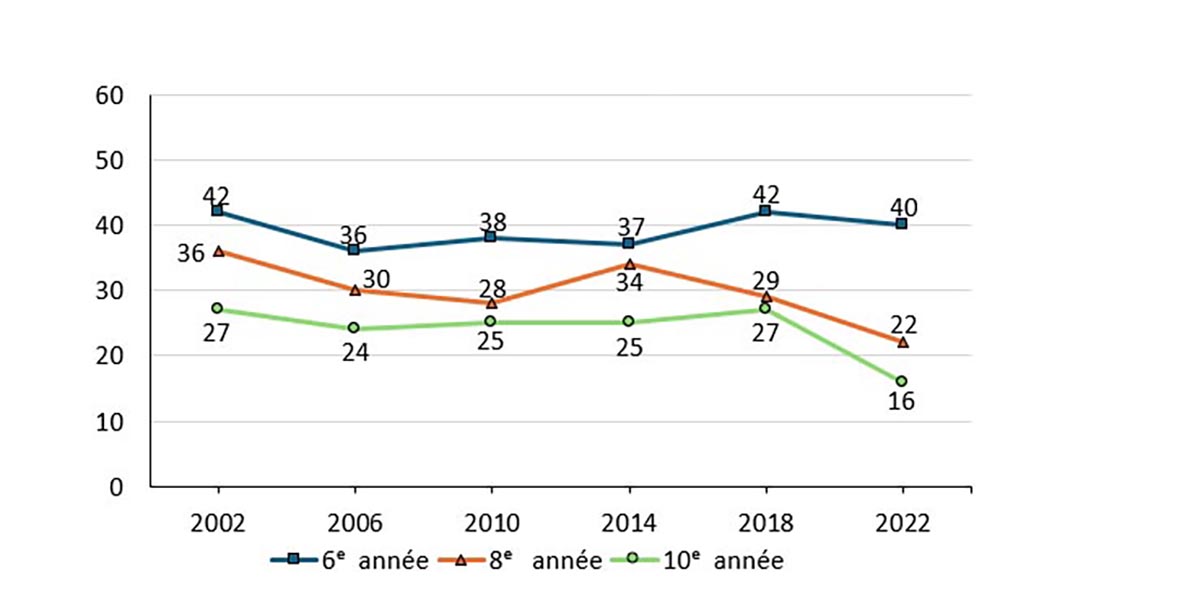

Figure 2.13. Garçons qui déclarent avoir une grande satisfaction à l'égard de leur vie (9 ou plus) sur une échelle de 0 à 10, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)

Figure 2.13 : Description textuelle

| L’année d’études | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 6e année | 42 | 36 | 38 | 37 | 42 | 40 |

| 8e année | 36 | 30 | 28 | 34 | 29 | 22 |

| 10e année | 27 | 24 | 25 | 25 | 27 | 16 |

Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |

||||||

Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « garçons » dans tous les cycles.

- De 2002 à 2022, les garçons de 6e année affichent les niveaux les plus élevés de satisfaction à l'égard de leur vie, et les garçons de 10e année les niveaux les plus bas.

- Entre 2018 et 2022, on observe une diminution de la proportion de garçons de 8e année (29 % contre 22 %, une baisse de 7 points de pourcentage) et de garçons de 10e année (27 % contre 16 %, une baisse de 11 points de pourcentage) qui disent avoir une grande satisfaction à l'égard de leur vie.

Tendances chez les filles quant à la satisfaction à l'égard de la vie

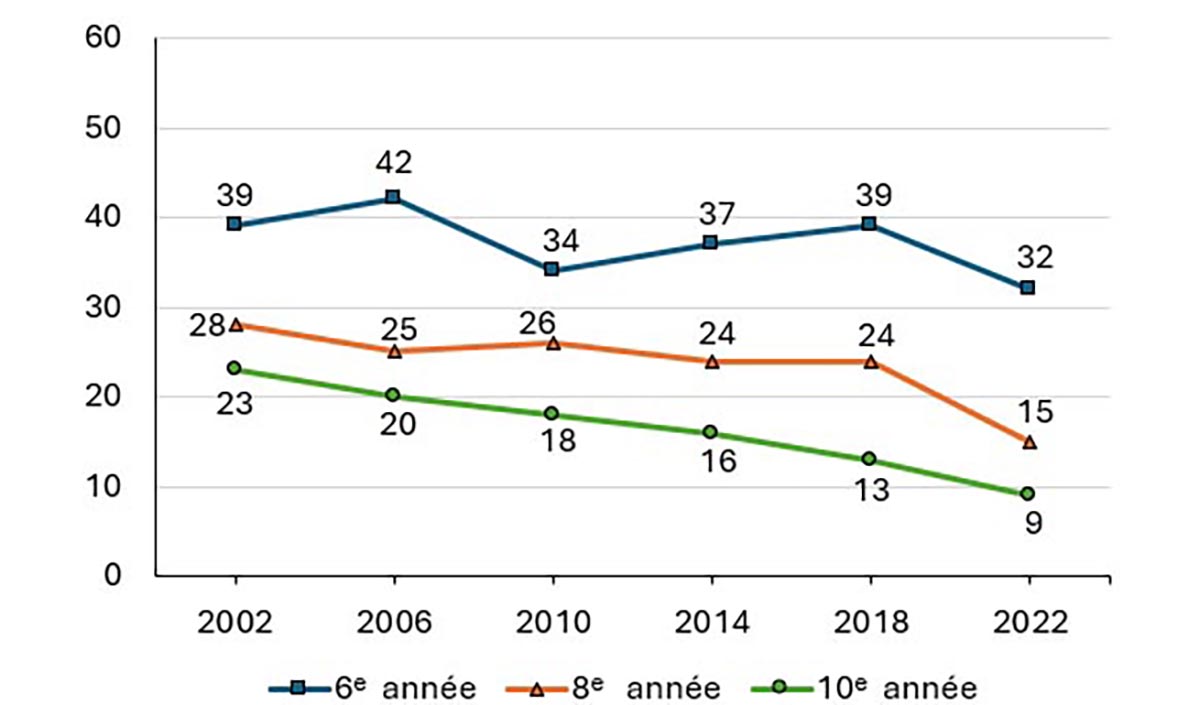

Figure 2.14. Filles qui déclarent avoir une grande satisfaction à l'égard de leur vie (9 ou plus) sur une échelle de 0 à 10, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)

Figure 2.14 : Description textuelle

| L’année d’études | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 6e année | 39 | 42 | 34 | 37 | 39 | 32 |

| 8e année | 28 | 25 | 26 | 24 | 24 | 14 |

| 10e année | 23 | 20 | 18 | 16 | 13 | 9 |

Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |

||||||

Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « filles » dans tous les cycles.

- On observe au fil du temps une diminution de la proportion de filles de 8e et de 10e année qui disent avoir une grande satisfaction à l'égard de leur vie. Par exemple, chez les filles de 10e année, la proportion a baissé de 14 points de pourcentage, passant de 23 % en 2002 à 9 % en 2022. Une tendance similaire se dessine chez les filles de 8e année, les proportions ayant passé de 28 % en 2002 à 15 % en 2022, soit une réduction de 13 points de pourcentage.

- Entre 2010 et 2018, on observe une hausse constante chez les filles de 6e année de la proportion de celles qui déclarent une grande satisfaction à l'égard de leur vie. En 2022, 32 % des filles de 6e année disent avoir une grande satisfaction à l'égard de leur vie, ce qui représente le pourcentage le plus bas de tous les cycles d'enquête.

Indice de bien-être (who-5)

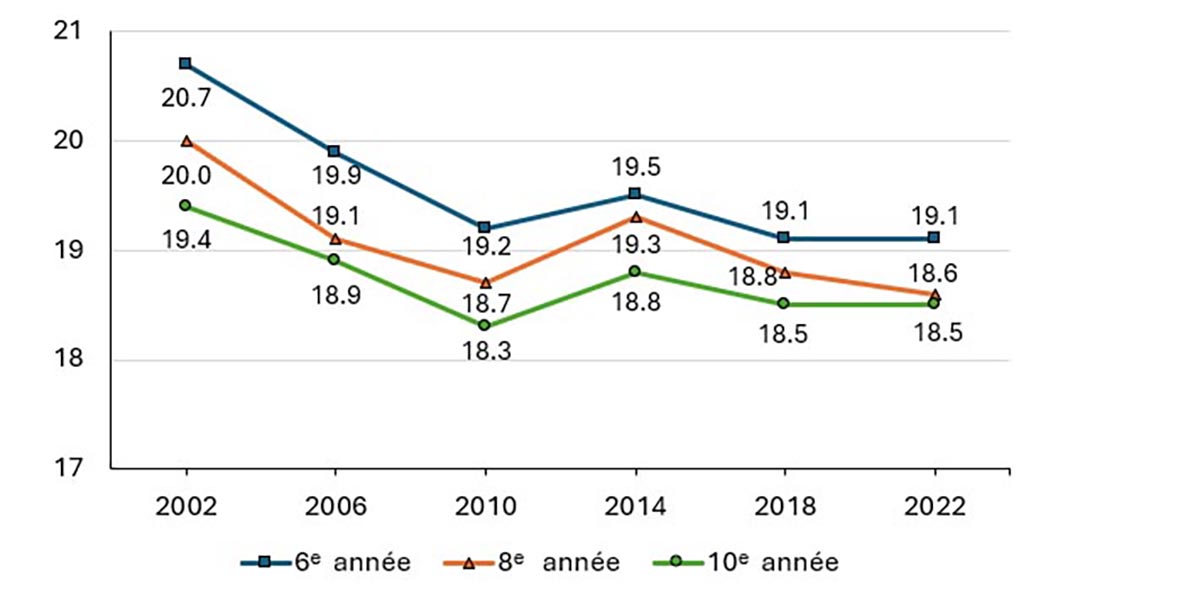

Figure 2.15. Élèves qui ont un faible niveau de bien-être selon l'indice de bien-être (WHO-5)

Figure 2.15 : Description textuelle

| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |

|---|---|---|---|

| De la 6e à la 8e année | 20 (18,5, 22,2) | 41 (38,4, 43,3) | 70 (65,0, 75,4) |

| 9e et 10e année | 30 (27,4, 32,6) | 54 (50,8, 56,3) | 72 (65,4, 78,0) |

Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |

|||

- C'est chez les jeunes TDIG qu'un faible niveau de bien-être est le plus souvent déclaré; suivent ensuite les filles cisgenres, puis les garçons cisgenres.

- Chez les jeunes TDIG de 9e et 10e année, 72 % déclarent un faible niveau de bien-être, une proportion supérieure de 18 points de pourcentage à celle des filles cisgenres et de 32 points de pourcentage à celle des garçons cisgenres.

- Une tendance semblable associée au genre se dessine chez les élèves de la 6e à la 8e année, 70 % des jeunes TDIG affichant un faible niveau de bien-être, contre 41 % des filles cisgenres et 20 % des garçons cisgenres.

Résumé des conclusions

Constats encourageants

- En comparaison avec les filles cisgenres et les jeunes TDIG, les garçons cisgenres affichent des niveaux relativement élevés de résultats positifs en matière de santé mentale et des niveaux relativement faibles de résultats négatifs en matière de santé mentale.

Sujets de préoccupation

- Dans l'ensemble, on observe de moins bons résultats en matière de santé mentale chez les jeunes TDIG que chez leurs pairs cisgenres.

- Les filles cisgenres font état de moins bons résultats en matière de santé mentale que les garçons cisgenres.

- Les garçons cisgenres et les filles cisgenres de 9e et 10e année affichent une moins bonne santé mentale que leurs pairs plus jeunes.

- De façon générale, au fil des années, les filles et les garçons font état de moins bons résultats en matière de santé mentale.

Chapitre 3 : Le foyer et la famille

En règle générale, pendant l'enfance, la famille assume la responsabilité première de la santé de l'enfant en créant et en entretenant un cadre de soins en plus de fournir les ressources nécessaires à l'épanouissement de l'enfantRéférence 25. C'est souvent le contexte familial et les relations qui s'y nouent qui mettent les jeunes en contact avec les ressources et le stress, ce qui a une incidence sur leur santé dans l'immédiat et plus tard dans la vieRéférence 26. La famille a le potentiel d'influencer les voies psychologiques, physiologiques, comportementales et sociales qui ont une incidence sur la santé au cours d'une vieRéférence 27, ce qui en fait un aspect important pour comprendre la vie et les trajectoires de santé des jeunes. De plus, les comportements des parents qui favorisent une bonne santé (inciter les jeunes à pratiquer une activité physique et à manger sainement en plus de démontrer soi-même ces comportementsRéférence 28, discuter de santé sexuelleRéférence 29, surveiller le temps d'écran et agir à titre de modèle en ayant soi-même un temps d'écran raisonnable) ont une influence sur les comportements des jeunes. Enfin, l'implication et le soutien parental sont associés à des expériences positives en matière de santé mentaleRéférence 30Référence 31.

Description des éléments

Dans le cadre de l'enquête HBSC, les élèves doivent inscrire chez qui ils vivent tout le temps ou presque tout le temps. Les élèves devaient indiquer leur degré d'accord avec les énoncés « mes parents/tuteurs me comprennent », « j'ai une vie familiale heureuse » et « il y a des jours où je voudrais partir de la maison » sur une échelle de Likert en cinq points allant de 1 « je suis tout à fait d'accord » à 5 « je ne suis pas du tout d'accord ». Les élèves devaient également répondre à certaines questions sur leurs parents. Afin d'évaluer l'aisance de la communication avec leur mère et leur père, les jeunes devaient indiquer s'il était « très facile », « facile », « difficile » ou « très difficile » de parler avec eux de choses qui les préoccupent. Les élèves qui sont en contact avec seulement l'un de leurs parents ou qui ne sont en contact avec aucun de leurs parents pouvaient sélectionner « je n'ai personne de ce genre ou je ne la vois pas ». Enfin, l'échelle du soutien de la famille a été utilisée pour évaluer la santé de la famille et du foyer. Pour calculer l'échelle sous sa forme continue, les réponses à chaque élément sont additionnées pour former une fourchette de valeurs allant de quatre (soutien faible) à 28 (soutien élevé).

Tableau 3.1. Échelle du soutien de la famille :

- Ma famille essaie vraiment de m'aider.

- 1= Je ne suis pas du tout d'accord

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7= Je suis tout à fait d'accord

- J'obtiens l'aide et le soutien émotionnel dont j'ai besoin de la part de ma famille.

- 1= Je ne suis pas du tout d'accord

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7= Je suis tout à fait d'accord

- Ma famille est prête à m'aider à prendre des décisions.

- 1= Je ne suis pas du tout d'accord

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7= Je suis tout à fait d'accord

- Je peux parler de mes problèmes avec ma famille.

- 1= Je ne suis pas du tout d'accord

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7= Je suis tout à fait d'accord

Structure familiale

Figure 3.1. Structure familiale (%)

Figure 3.1 : Description textuelle

| Structure familiale | Pourcentage |

|---|---|

| Deux parents | 75,1 |

| Mère et partenaire de la mère | 3,4 |

| Père et partenaire du père | 1,1 |

| Mère seulement | 14,1 |

| Père seulement | 3,2 |

| Autre | 3,1 |

Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |

|

- Environ 75 % des élèves de la 6e à la 10e année déclarent vivre avec leurs deux parents.

- Un pourcentage de 14 % vivent avec leur mère uniquement, et 11 % vivent dans une structure familiale différente.

Vie familiale heureuse

Figure 3.2. Élèves qui déclarent avoir une vie familiale heureuse, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 3.2 : Description textuelle

| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |

|---|---|---|---|

| De la 6e à la 8e année | 85 (83,5, 86,7) | 74 (71,8, 76,0) | 50 (45,0, 55,3) |

| 9e et 10e année | 80 (77,7, 82,0) | 66 (64,0, 69,0) | 47 (40,8, 53,7) |

Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |

|||

- Les garçons cisgenres sont les plus nombreux à déclarer avoir une vie familiale heureuse (85 % des garçons cisgenres de la 6e à la 8e année; 80 % des garçons cisgenres de 9e et 10e année).

- Les jeunes TDIG sont les moins nombreux à avoir une vie familiale heureuse (50 % des jeunes TDIG de la 6e à la 8e année; 47 % des jeunes TDIG de 9e et 10e année).

- En général, la fréquence de déclaration d'une vie familiale heureuse est plus élevée chez les jeunes de la 6e à la 8e année que chez ceux de 9e et 10e année, la différence la plus marquée se trouvant chez les filles cisgenres (74 % de la 6e à la 8e année; 66 % pour la 9e et 10e année).

Souhait de partir de la maison

Figure 3.3. Élèves qui déclarent qu'il y a des jours où ils voudraient partir de la maison, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 3.3 : Description textuelle

| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |

|---|---|---|---|

| De la 6e à la 8e année | 20 (18,0, 21,6) | 28 (25,5, 29,7) | 47 (41,3, 53,1) |

| 9e et 10e année | 23 (34,3, 36,8) | 34 (20,9, 25,9) | 59 (52,2, 65,4) |

Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |

|||

- Les garçons cisgenres sont les moins nombreux à déclarer vouloir partir de la maison (20 % des garçons cisgenres de la 6e à la 8e année; 23 % des garçons cisgenres de 9e et 10e année).

- Les jeunes TDIG sont les plus nombreux à déclarer vouloir partir de la maison (47 % des jeunes TDIG de la 6e à la 8e année; 59 % des jeunes TDIG de 9e et 10e année).

- Les filles cisgenres de 9e et 10e année (34 %) déclarent vouloir partir de la maison dans une plus large mesure que les filles cisgenres de la 6e à la 8e année (28 %).

Communication avec la mère

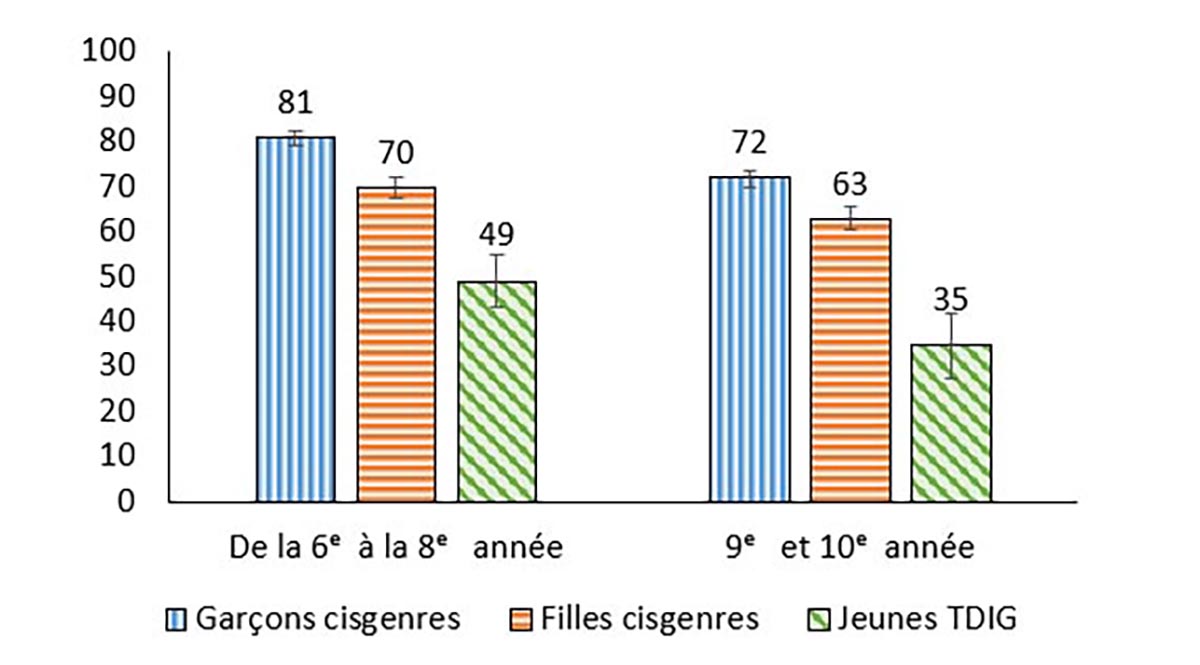

Figure 3.4. Élèves qui trouvent facile ou très facile de parler avec leur mère, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 3.4 : Description textuelle

| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |

|---|---|---|---|

| De la 6e à la 8e année | 81 (79,1, 82,4) | 70 (67,7, 72,1) | 49 (43,2, 54,8) |

| 9e et 10e année | 72 (69,7, 73,5) | 63 (60,7, 65,5) | 35 (27,3, 41,9) |

Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |

|||

- Entre 35 et 81 % des jeunes qui ont une mère estiment qu'il est facile ou très facile de parler avec celle-ci; les pourcentages varient considérablement d'un groupe à l'autre.

- La facilité de communication avec la mère est plus faible chez les élèves de 9e et 10e année que chez les élèves de la 6e à la 8e année, peu importe l'identité de genre des jeunes : 9 points de pourcentage de moins pour les garçons cisgenres, 7 points de pourcentage de moins pour les filles cisgenres et 14 points de pourcentage de moins pour les jeunes TDIG.

- Quelle que soit l'année d'études, les garçons cisgenres sont plus nombreux que les filles cisgenres et les jeunes TDIG à déclarer qu'il est facile de communiquer avec leur mère.

Communication avec le père

Figure 3.5. Élèves qui trouvent facile ou très facile de parler avec leur père, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 3.5 : Description textuelle

| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |

|---|---|---|---|

| De la 6e à la 8e année | 70 (67,9, 72,1) | 53 (50,6, 55,3) | 34 (28,1, 39,0) |

| 9e et 10e année | 60 (57,2, 61,7) | 42 (39,1, 43,9) | 23 (17,9, 28,8) |

Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |

|||

- Entre 23 et 70 % des jeunes qui ont un père estiment qu'il est facile ou très facile de parler avec leur père, ce qui représente une très grande variation des points de pourcentage.

- Le pourcentage de filles cisgenres et de garçons cisgenres qui déclarent qu'il est facile de parler avec leur père diminue avec le nombre d'années d'études.

- Soixante-dix pour cent des garçons cisgenres de la 6e à la 8e année trouvent qu'il est facile de parler avec leur père, contre 60 % en 9e et 10e année. De façon similaire, 53 % des filles cisgenres de la 6e à la 8e année trouvent qu'il est facile de parler avec leur père, contre 42 % en 9e et 10e année.

- Peu importe l'année d'études, plus de garçons cisgenres que de filles cisgenres et de jeunes TDIG indiquent une facilité à communiquer avec leur père.

Tendances chez les garçons quant au sentiment d'être compris par leurs parents

Figure 3.6. Garçons qui déclarent se sentir compris par leurs parents, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)

Figure 3.6 : Description textuelle

| L’année d’études | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 6e année | 66 | 78 | 76 | 91 | 90 | 90 | 87 | 87 | 84 |

| 8e année | 56 | 62 | 64 | 83 | 78 | 80 | 80 | 79 | 73 |

| 10e année | 51 | 50 | 53 | 72 | 66 | 72 | 71 | 75 | 65 |

Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |

|||||||||

Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « garçons » dans tous les cycles d'enquête.

- Entre 1990 et 2002, des proportions croissantes de garçons de 6e, 8e et 10e année ont déclaré se sentir compris par leurs parents. Après 2002, on observe un déclin graduel de ces déclarations pour chacune des trois années d'études.

- Dans l'ensemble, en 2022, moins de garçons de 6e, 8e et 10e année déclarent se sentir compris par leurs parents que lors des cinq cycles précédents de l'enquête HBSC (2002-2018).

- En général, la proportion de garçons qui déclarent se sentir compris par leurs parents diminue avec le nombre d'années d'études. Par exemple, en 2022, 84 % des garçons de 6e année déclarent se sentir compris par leurs parents, contre 73 % des garçons de 8e année et 65 % des garçons de 10e année.

Tendances chez les filles quant au sentiment d'être comprises par leurs parents

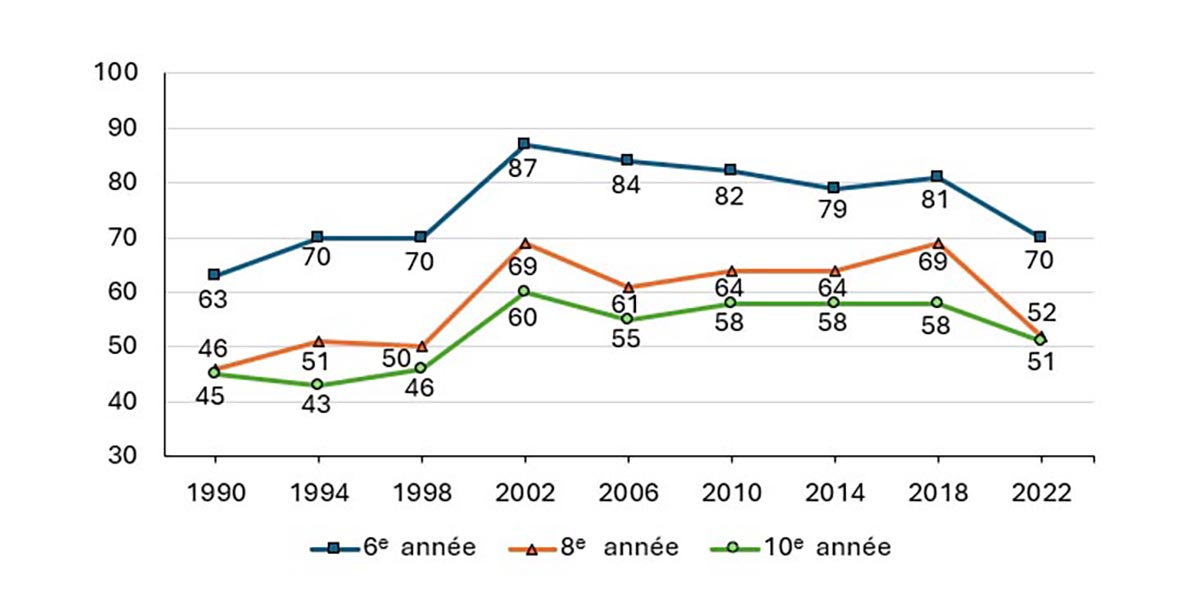

Figure 3.7. Filles qui déclarent se sentir comprises par leurs parents, selon l'année d'études et l'année d'enquête (%)

Figure 3.7 : Description textuelle

| L’année d’études | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 6e année | 63 | 70 | 70 | 87 | 84 | 82 | 79 | 81 | 70 |

| 8e année | 46 | 51 | 50 | 69 | 61 | 64 | 64 | 69 | 52 |

| 10e année | 45 | 43 | 46 | 60 | 55 | 58 | 58 | 58 | 51 |

Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada |

|||||||||

Remarque : Les tendances ci-dessus portent sur les jeunes qui s'identifient comme des « filles » dans tous les cycles.

- Entre 1990 et 2002, des proportions croissantes de filles de 6e, 8e et 10e année ont déclaré se sentir comprises par leurs parents. Après 2002, on observe un déclin graduel de ces déclarations pour chacune des trois années d'études.

- Dans l'ensemble, en 2022, moins de filles de 6e, 8e et 10e année déclarent se sentir comprises par leurs parents que lors des cinq cycles précédents de l'enquête HBSC (2002-2018).

- En 2022, la proportion de filles de 6e, 8e et 10e année qui déclarent se sentir comprises par leurs parents a diminué de façon significative par rapport à 2018. Chez les filles de 6e année, on observe une réduction de 11 points de pourcentage (de 81 % en 2018 à 70 % en 2022), chez les filles de 8e année, une réduction de 18 points de pourcentage (de 69 % en 2018 à 52 % en 2022), et chez les filles de 10e année, une réduction de 7 points de pourcentage (de 58 % en 2018 à 51 % en 2022).

- De façon générale, la proportion des filles qui se sentent comprises par leurs parents diminue avec le nombre d'années d'études. Toutefois, en 2022, environ la même proportion de filles de 8e et de 10e année déclarent se sentir comprises par leurs parents.

- De façon systématique, les filles sont moins nombreuses que les garçons à déclarer se sentir comprises par leurs parents.

« Cette augmentation du nombre de filles cisgenres déclarant ne pas se sentir comprises en 8e année était un thème commun chez mes camarades de classe. Au début de l’adolescence, la plupart des jeunes commencent à adopter des comportements tels que la consommation d’alcool, l’utilisation des médias sociaux et le maquillage. Ces comportements peuvent être considérés comme problématiques dans différentes structures familiales et par certains parents, causant plus de conflits, ce qui fait que les filles cisgenres se sentent moins comprises par leurs parents. »

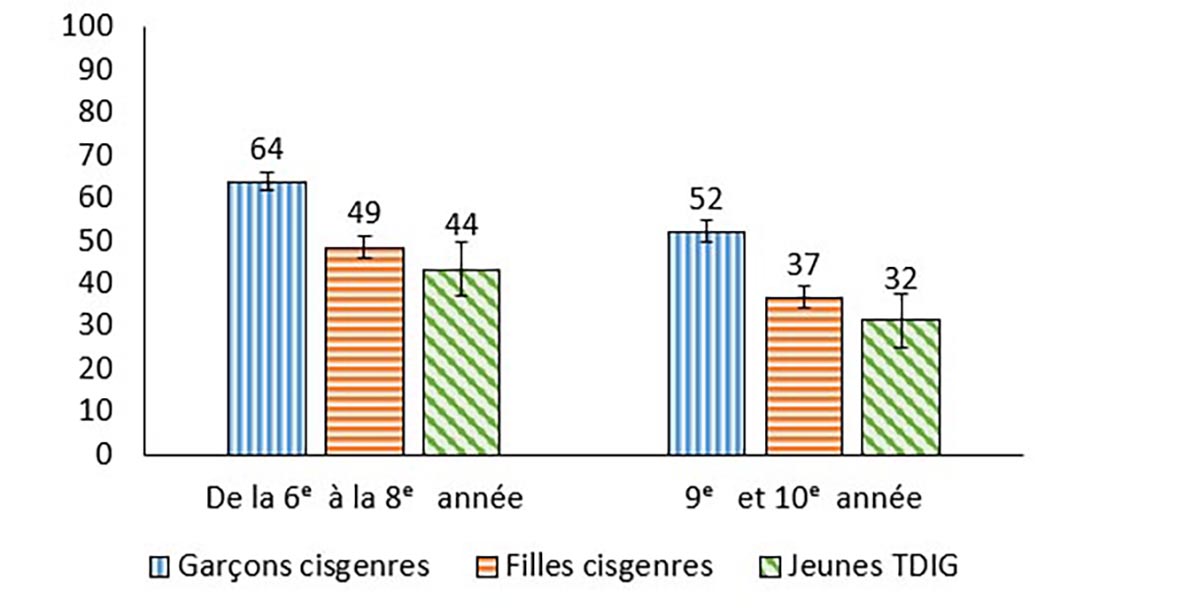

Soutien familial

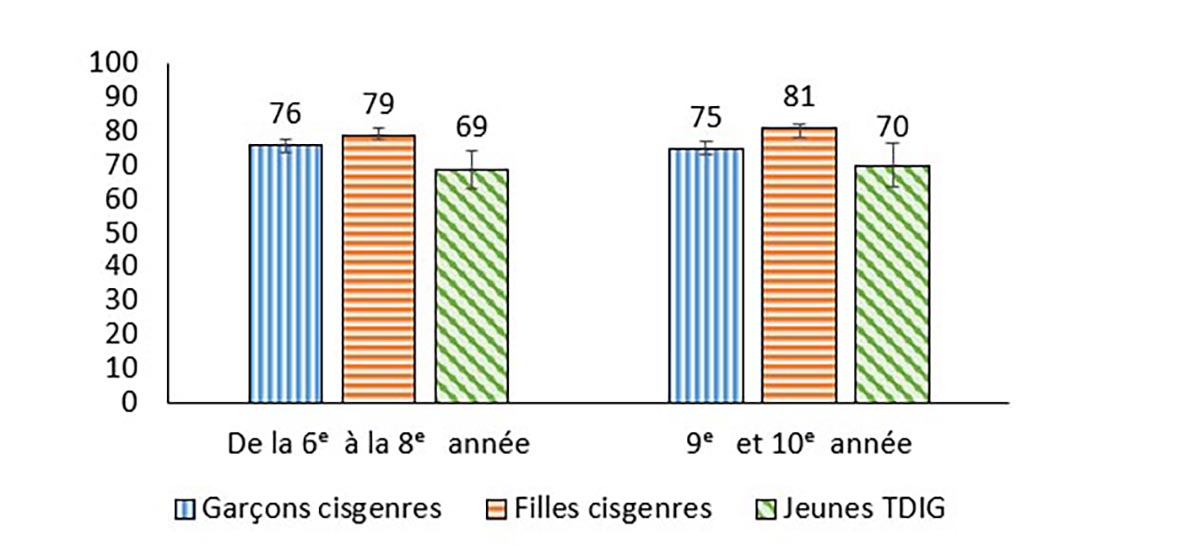

Figure 3.8. Élèves qui déclarent un niveau de soutien familial élevé, selon l'année d'études et le genre (%)

Figure 3.8 : Description textuelle

| L’année d’études | Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG |

|---|---|---|---|

| De la 6e à la 8e année | 54 (52,0, 56,9) | 45 (42,2, 47,2) | 27 (21,1, 32,0) |

| 9e et 10e année | 45 (42,9, 47,7) | 38 (35,6, 39,7) | 21 (16,5, 26,5) |

Source : enquête sur les comportements de santé des jeunes d’âge scolaire (enquête HBSC), Canada, 2022 |

|||

- De façon générale, les jeunes TDIG sont les moins nombreux à faire état d'un soutien familial élevé, et les garçons cisgenres sont les plus nombreux à faire état d'un tel soutien.

- De la 6e à la 8e année, 27 % des jeunes TDIG déclarent un soutien familial élevé, ce qui représente 18 points de pourcentage de moins que chez les filles cisgenres et 27 points de pourcentage de moins que chez les garçons cisgenres. Cette tendance à la baisse selon le genre s'observe également chez les élèves de 9e et 10e année.

- La proportion de jeunes qui déclarent un soutien familial élevé est plus faible en 9e et 10e année que de la 6e à la 8e année chez les garçons cisgenres (45 % contre 54 %) et chez les filles cisgenres (38 % contre 45 %).

Vie familiale heureuse et santé mentale

| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | |||

| Garçons cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,61 | 0,61 | -0,48 | -0,44 |

| Supérieure | 0,51 | 0,51 | -0,40 | -0,31 | ||

| 9e et 10e année | Moindre | 0,52 | 0,47 | -0,34 | -0,37 | |

| Supérieure | 0,46 | 0,46 | -0,33 | -0,28 | ||

| Filles cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,72 | 0,67 | -0,60 | -0,53 |

| Supérieure | 0,56 | 0,51 | -0,38 | -0,36 | ||

| 9e et 10e année | Moindre | 0,54 | 0,52 | -0,50 | -0,51 | |

| Supérieure | 0,53 | 0,44 | -0,37 | -0,38 | ||

| Jeunes TDIG | De la 6e à la 8e année | Les deux catégories d'aisance familiale | 0,58 | 0,42 | -0,42 | -0,40 |

| 9e et 10e année | 0,48 | 0,50 | -0,27 | -0,35 | ||

| Les deux catégories d'années d'études | Moindre | 0,64 | 0,40 | -0,38 | -0,38 | |

| Supérieure | 0,49 | 0,47 | -0,33 | -0,37 | ||

| Résultat global | 0,57 | 0,53 | -0,44 | -0,42 | ||

- Dans l'ensemble, une vie familiale heureuse est systématiquement associée aux indicateurs de santé mentale. Le fait d'avoir une vie familiale heureuse est associé positivement à la satisfaction à l'égard de la vie et au bien-être, et associé négativement à la solitude et aux problèmes de santé, peu importe l'année d'études, le genre ou le degré d'aisance familiale des élèves.

- Une vie familiale heureuse est plus fortement liée aux indicateurs de santé mentale positifs qu'aux indicateurs de santé mentale négatifs.

- De façon générale, pour les garçons cisgenres et les filles cisgenres de la 6e à la 8e année dont la famille est moins aisée sur le plan matériel, il existe une relation plus forte entre une vie familiale heureuse et les indicateurs de santé mentale positifs que chez leurs camarades plus âgés et dont la famille est plus aisée.

- Chez les jeunes TDIG dont la famille est moins aisée sur le plan matériel, une vie familiale heureuse affiche la plus forte corrélation avec la satisfaction à l'égard de la vie.

Soutien familial et santé mentale

| Genre | Année d'études | Aisance familiale | Indicateurs positifs | Indicateurs négatifs | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Satisfaction à l'égard de la vie | Indice de bien-être (WHO-5) | Solitude | Problèmes de santé | |||

| Garçons cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,38 | 0,35 | -0,36 | -0,41 |

| Supérieure | 0,28 | 0,25 | -0,24 | -0,22 | ||

| 9e et 10e année | Moindre | 0,45 | 0,41 | -0,24 | -0,38 | |

| Supérieure | 0,24 | 0,27 | -0,23 | -0,24 | ||

| Filles cisgenres | De la 6e à la 8e année | Moindre | 0,56 | 0,43 | -0,45 | -0,35 |

| Supérieure | 0,43 | 0,39 | -0,36 | -0,35 | ||

| 9e et 10e année | Moindre | 0,45 | 0,54 | -0,38 | -0,29 | |

| Supérieure | 0,41 | 0,31 | -0,32 | -0,31 | ||

| Jeunes TDIG | De la 6e à la 8e année | Les deux catégories d'aisance familiale | 0,46 | 0,42 | -0,24 | -0,37 |

| 9e et 10e année | 0,38 | 0,37 | -0,23 | -0,38 | ||

| Les deux catégories d'années d'études | Moindre | 0,39 | 0,46 | -0,18 | -0,43 | |

| Supérieure | 0,43 | 0,40 | -0,25 | -0,37 | ||

| Résultat global | 0,39 | 0,36 | -0,33 | -0,34 | ||

- Dans l'ensemble, le soutien familial est systématiquement associé aux indicateurs de santé mentale. Le soutien familial est associé positivement à la satisfaction à l'égard de la vie et au bien-être, et associé négativement à la solitude et aux problèmes de santé, peu importe l'année d'études, le genre ou le degré d'aisance familiale des élèves.

- Le soutien familial est plus fortement lié aux indicateurs de santé mentale positifs qu'aux indicateurs de santé mentale négatifs.

- Pour les filles cisgenres, le soutien familial est associé positivement de façon modérée à la satisfaction à l'égard de la vie. Pour les filles cisgenres dont la famille est moins aisée sur le plan matériel, le soutien familial est associé positivement de façon modérée au bien-être.

- Pour les garçons cisgenres, à l'exception de ceux qui sont en 9e et 10e année et dont la famille est moins aisée, le soutien familial affiche une faible corrélation avec les indicateurs de santé mentale positifs.

- En ce qui concerne les jeunes TDIG, on observe chez ceux qui sont plus jeunes et dont la famille est plus aisée des associations plus fortes entre le soutien familial et les indicateurs de santé mentale positifs que par rapport aux indicateurs de santé mentale négatifs.

Résumé des conclusions

Constats encourageants

- Les garçons cisgenres affichent des niveaux relativement élevés en ce qui concerne les indicateurs positifs liés au foyer et à la famille et des niveaux relativement faibles en ce qui concerne les indicateurs négatifs liés au foyer et à la famille.

- De 80 à 85 % des garçons cisgenres font état d'une vie familiale heureuse.

- La déclaration d'une vie familiale heureuse est fortement corrélée avec la satisfaction à l'égard de la vie et le bien-être chez certains élèves, en particulier les plus jeunes. Également, pour la plupart des élèves, le fait d'avoir une vie familiale heureuse est corrélé de façon modérée avec de nombreux indicateurs de santé mentale.

Sujets de préoccupation

- Les jeunes TDIG font état d'indicateurs liés au foyer et à la famille nettement moins bons que ceux observés chez leurs pairs cisgenres.

- De 47 à 59 % des jeunes TDIG mentionnent vouloir partir de la maison.

- Entre 2018 et 2022, il y a diminution du nombre de garçons et de filles à déclarer se sentir compris par leurs parents. Ce constat est particulièrement marqué chez les filles de 8e année.

- De manière générale, plus les jeunes vieillissent, moins ils font état d'indicateurs révélateurs de résultats positifs en matière de santé en ce qui concerne l'aspect du foyer et de la famille, notamment en ce qui a trait au soutien familial et à une vie familiale heureuse.

Chapitre 4 : Les amis

Les relations avec les amis sont importantes tout au long des années de scolarisation, mais acquièrent une signification encore plus grande à l'adolescence. Au fil du développement d'un enfant, ses amitiés, d'abord axées sur le jeu, évolueront et viendront à lui offrir davantage d'occasions de rapprochement et d'intimitéRéférence 32. Beaucoup de jeunes entretiennent des liens avec leurs amis à la fois dans leur environnement physique, comme l'école, et dans des espaces virtuels, comme les médias sociauxRéférence 32.

Les amis ont une influence directe sur les comportements des adolescentsRéférence 33Référence 34. Les jeunes qui adoptent un plus grand nombre de comportements à risque, comme la consommation excessive d'alcoolRéférence 35 et la consommation de droguesRéférence 36, sont plus susceptibles d'influencer négativement leurs pairs, alors que les jeunes qui font preuve de comportements plus protecteurs sont plus susceptibles d'influencer positivement leurs pairsRéférence 34. En ce qui a trait à la santé mentale, les relations caractérisées par un bon soutien entre pairs constituent un facteur de protection – les relations sociales positives préludant à des taux moindres de dépressionRéférence 37 et d'anxiétéRéférence 38 et à une atténuation des effets négatifs du stressRéférence 39.

Description des éléments

Dans le cadre de l'enquête HBSC, les relations avec les amis sont mesurées au moyen de diverses questions et échelles. D'abord, l'échelle du soutien des amis est utilisée pour évaluer la perception des élèves du soutien qu'ils reçoivent de leurs amis. Pour calculer l'échelle sous sa forme continue, les réponses à chaque élément sont additionnées pour former une fourchette de valeurs allant de 4 (soutien faible) à 28 (soutien élevé). Les questions sur la communication avec les amis sont évaluées selon la facilité de la communication et la fréquence des communications en ligne au fil de la journée. En outre, nous avons demandé aux élèves de 9e et 10e année d'indiquer les activités positives et les activités à risque auxquelles leurs groupes d'amis s'adonnent. Les activités à risque présentées au tableau 4.4 (fumer la cigarette, se saouler au moins une fois par semaine, avoir recours aux drogues pour obtenir une sensation d'euphorie [un « high »] et vapoter) ont été combinées pour donner une échelle dont les valeurs vont de 4 (niveau le plus bas) à 20 (niveau le plus élevé).

Tableau 4.1. Échelle du soutien des amis

- Mes amis essaient vraiment de m'aider.

- 1 = Je ne suis pas du tout d'accord

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7 = Je suis tout à fait d'accord

- Je peux compter sur mes amis lorsque les choses vont mal.

- 1 = Je ne suis pas du tout d'accord

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7 = Je suis tout à fait d'accord

- Je peux exprimer mes sentiments de joie comme de tristesse devant mes amis.

- 1 = Je ne suis pas du tout d'accord

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7 = Je suis tout à fait d'accord

- Je peux parler de mes problèmes avec mes amis.

- 1 = Je ne suis pas du tout d'accord

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7 = Je suis tout à fait d'accord

Caractéristiques positives des groupes de pairs

| Élément d'enquête | Élèves de 9e et 10e année | ||

|---|---|---|---|

| Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG | |

| Bien réussir à l'école | 58 | 63 | 53 |

| Pratiquer des sports de groupe organisés | 43 | 41 | 23 |

| Participer à des activités culturelles autres que des activités sportives | 17 | 16 | 17 |

| Bien s'entendre avec ses parents | 64 | 53 | 29 |

- La caractéristique positive la plus fréquemment mentionnée par les garçons cisgenres est que leurs amis s'entendent bien avec leurs parents (64 %).

- Chez les filles cisgenres, 63 % indiquent que leurs amis réussissent bien à l'école; cette proportion s'établit à 53 % chez les jeunes TDIG.

- La caractéristique positive des groupes de pairs la moins souvent citée par l'ensemble des élèves est la participation à des activités culturelles autres que des activités sportives. Cette caractéristique est mentionnée par 16 % des filles cisgenres et 17 % des garçons cisgenres et des jeunes TDIG.

- Les jeunes TDIG, en comparaison avec les jeunes cisgenres, sont les moins nombreux à déclarer que leurs amis réussissent bien à l'école, pratiquent des sports et s'entendent bien avec leurs parents.

Activités à risque des groupes de pairs

| Élément d'enquête | Élèves de 9e et 10e année | ||

|---|---|---|---|

| Garçons cisgenres | Filles cisgenres | Jeunes TDIG | |

| Fumer des cigarettes | 3 | 5 | 6 |

| Se saouler (consommation excessive d'alcool) au moins une fois par semaine | 5 | 6 | 4 |

| Avoir pris des drogues pour obtenir une sensation d'euphorie (un « high ») | 10 | 13 | 14 |

| Vapoter | 12 | 19 | 14 |

- Chez les garçons cisgenres et les filles cisgenres, le vapotage est l'activité à risque la plus fréquemment citée; 19 % des filles cisgenres et 12 % des garçons cisgenres indiquent que leur groupe d'amis s'adonne au vapotage.

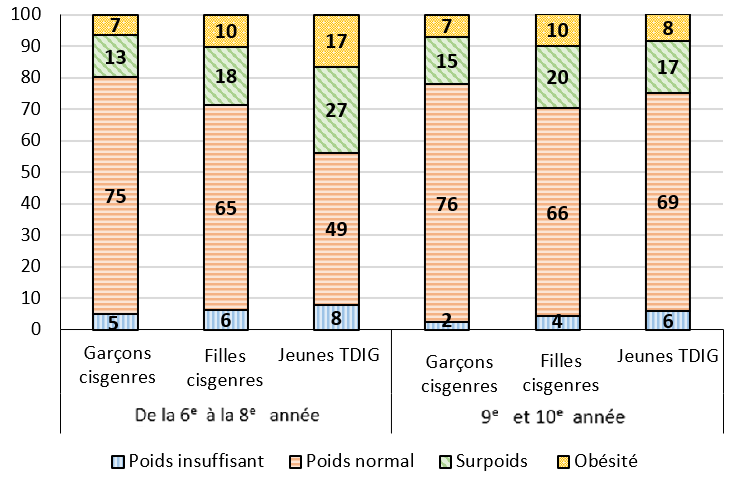

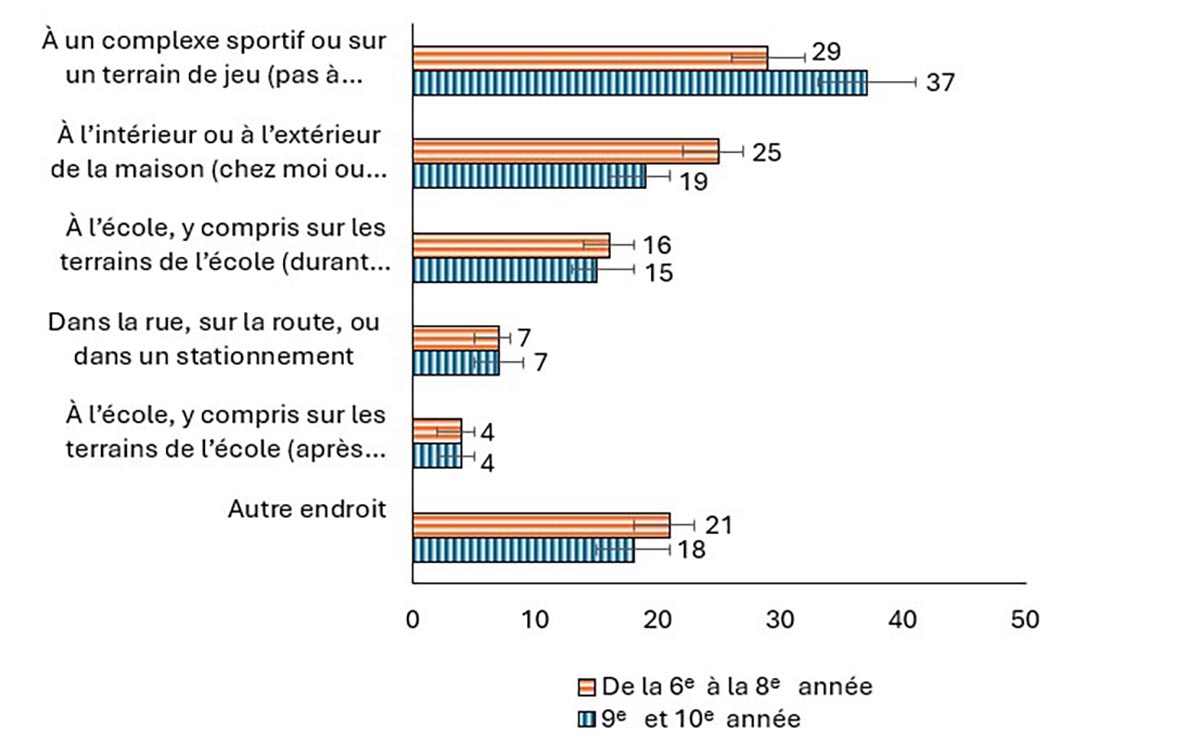

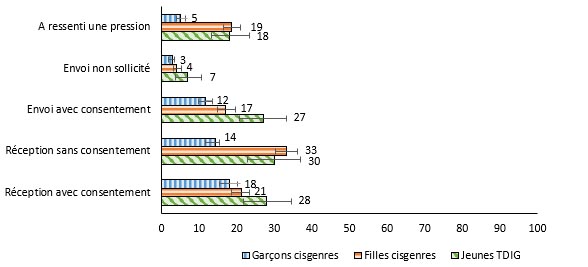

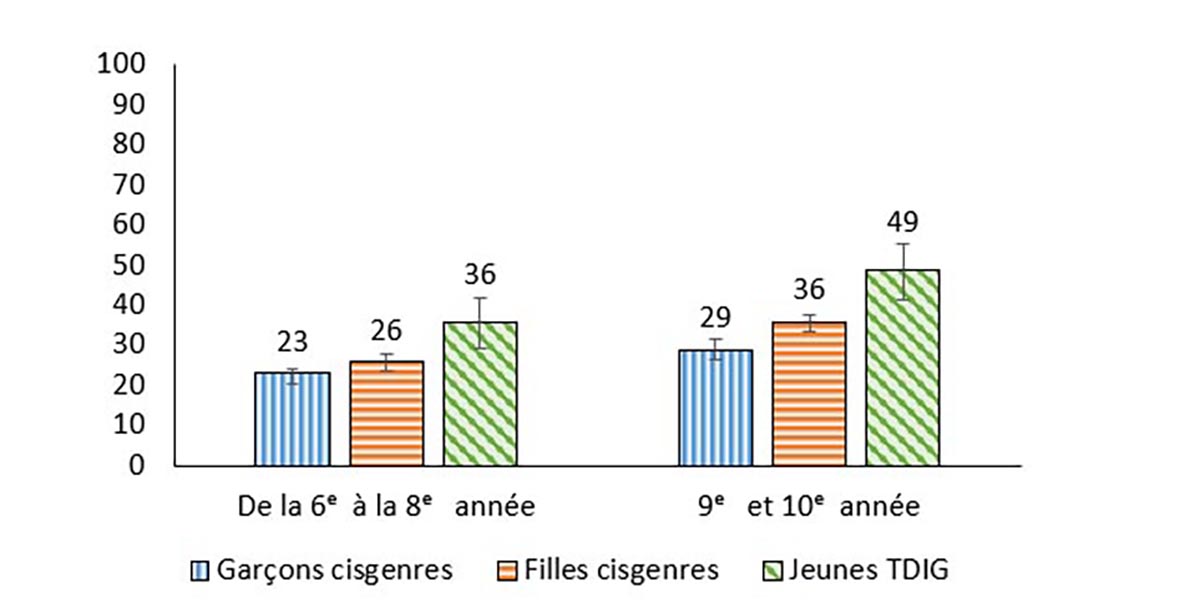

- Chez les jeunes TDIG, la consommation de drogues pour obtenir une sensation d'euphorie et le vapotage sont les activités à risque du groupe de pairs les plus fréquemment citées (soit un pourcentage de 14 % pour chaque catégorie).