Plan d’intervention d’urgence du portefeuille de la Santé

Sur cette page

- Registre des modifications

- Résumé

- Tenue du plan

- Autorisation

- 1) Présentation

- 2) Concept des opérations

- 3) Processus d'intervention en sept étapes

- 3.1) Étape 1 – Évaluation initiale et alerte

- 3.2) Étape 2 – Évaluation des risques et des capacités en santé publique

- 3.3) Étape 3 – Évaluation initiale de l'événement et activation de l'intervention

- 3.4) Étape 4 – Examen et approbation de la stratégie d'intervention

- 3.5) Étape 5 – Mise en œuvre de l'intervention et planification de l'action

- 3.6) Étape 6 – Désescalade et démobilisation

- 3.7) Étape 7 – Analyse après action

- Annexe A : SGI générique du portefeuille de la Santé

- Annexe B : Acronymes

- Annexe C – Modèle d'ordre du jour permanent/exposé de décision de l'équipe d'évaluation de la situation du portefeuille de la Santé (EES)

- Annexe D : Exemple d'indicateurs bidirectionnels de désescalade

- Annexe E : Annexe 2 de l'instrument de décision du RSI

Registre des modifications

| Modification | Approuvé par | ||

|---|---|---|---|

| Numéro | Date de publication | Nom | Date d'insertion |

| 1.0 | Décembre 2013 | Groupe de travail chargé de l'examen et de la révision du PIU au nom du Comité de préparation aux situations d'urgence du portefeuille de la Santé (CPSU du portefeuille de la Santé) | Décembre 2013 |

| 2.0 | Août 2022 (***Étapes 1 à 3 uniquement) |

Comité exécutif élargi (ASPC + Santé Canada) des directeurs généraux sur la gestion des urgences | Septembre 2022 |

| 3.0 | Août 2023 | Présidente de l'ASPC, sous-ministre de Santé Canada, comités exécutifs élargis des vice-présidents et des directeurs généraux sur la gestion des urgences | Septembre 2023 |

Résumé

Le Plan d'intervention d'urgence du portefeuille de la Santé (PIU) est publié avec l'autorisation du ministre de la Santé afin de répondre aux exigences législatives énoncées dans la Loi sur la gestion des urgences. Il respecte la Politique fédérale en matière de gestion des urgences, est subordonné au Plan stratégique de gestion des urgences du portefeuille de la Santé et est entièrement interopérable avec le Plan fédéral d'intervention d'urgence (PFIU).

Le PIU décrit un cadre de planification opérationnelle permettant au portefeuille de la Santé de coordonner la mise en œuvre des capacités de soutien aux provinces, aux territoires, aux autres ministères fédéraux et aux partenaires internationaux lors d'une situation d'urgence. Le PIU est un élément clé fondamental du programme global de mesures et d'interventions en cas d'urgence du portefeuille de la Santé.

Le PIU est un plan « tous risques » qui définit le cadre dans lequel l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et Santé Canada (SC) mèneront leurs activités pour garantir une intervention appropriée à toute situation d'urgence; il est complété par des annexes abordant des menaces et des risques spécifiques.

Au cœur du PIU se trouve un processus d'intervention en sept étapes conçu pour optimiser la mise en œuvre d'une intervention d'urgence coordonnée du portefeuille de la Santé. Le processus d'intervention est présenté de manière linéaire et reconnaît qu'en cas d'urgence, des modifications peuvent être nécessaires en fonction de la nature, de la vitesse, de la gravité ou de la durée des menaces ou des dangers auxquels nous sommes confrontés.

Le PIU ne vise pas à être normatif, mais plutôt à servir de « main courante » pour orienter les interventions d'urgence du portefeuille de la Santé. Le Concept d'Opérations du PIU décrit l'évaluation initiale qui a lieu à la réception de la notification concernant une urgence ou un événement potentielNote de bas de page 1 du portefeuille de la Santé.

Alors que les fonctions d'intervention spécifiques (c.-à-d. les activités du Centre d'opérations du portefeuille de la Santé [COPS], comme la mise en œuvre d'un système de gestion des incidents [SGI]) relèvent de responsabilités opérationnelles et dépassent donc le champ d'application du plan, le PIU définit les rôles et les responsabilités des principales entités d'intervention. Il définit également les niveaux d'activation du portefeuille de la Santé et les pouvoirs d'activation connexes, ainsi que les indicateurs de niveau et des exemples de scénarios et d'objectifs.

Contexte des mises à jour de 2023

La version de 2023 du PIU vise à tenir compte des premières leçons retenues de la pandémie de COVID-19, ainsi que d'autres activations et exercices récents. L'analyse des leçons retenues de la COVID-19 et l'intégration des pratiques exemplaires actualisées se poursuivront toutefois pendant un certain temps, tant à l'échelle nationale que mondiale.

En outre, des changements importants sont en cours au sein du portefeuille de la Santé, par exemple la définition des rôles et des responsabilités de nouveaux programmes tels que le Centre pour l'évaluation intégrée du risque (CEIR) de l'ASPC, ou l'évolution du rôle du Centre d'intervention d'urgence (CIU).

Le paysage fédéral plus large de la gestion des urgences est également en train de changer puisque Sécurité publique Canada et d'autres entités fédérales concernées s'efforcent de revoir le cadre de la politique de gestion des urgences du Canada et de mettre à jour le Plan fédéral d'intervention d'urgence et ses fonctions de soutien en cas d'urgence (FSU).

Par conséquent, des améliorations continueront d'être apportées au PIU dans le cadre d'un processus de planification cyclique robuste au fur et à mesure que ces initiatives progressent.

Pour mieux comprendre le contexte et l'intention du PIU, on recommande aux utilisateurs de comprendre les éléments suivants et de se familiariser avec ces derniers :

- la gestion des urgences dans le contexte canadien, telle qu'elle est décrite dans le document intitulé Un cadre de sécurité civile pour le Canada;

- le Plan fédéral d'intervention d'urgence et la coordination pangouvernementale de l'intervention fédérale en cas d'urgence;

- les rôles et les responsabilités du Portefeuille de la Santé et le mandat de l'intervention fédérale en cas d'urgence, tels qu'ils sont définis dans le Plan stratégique de gestion des urgences du portefeuille de la Santé.

Tenue du plan

Le PIU sera revu et mis à jour chaque année par le directeur indiqué ci-après pour tenir compte des changements apportés à la législation, aux politiques ou aux priorités et pour combler les lacunes relevées au cours de sa mise en œuvre.

La tenue, l'examen et la révision du PIU seront coordonnés par l'ASPC, en tant qu'entité du portefeuille de la Santé responsable de l'orientation en matière de gestion des urgences et de la définition des priorités, de l'échange d'information, de la consultation, de la prise de décision ainsi que du suivi des initiatives connexes et de la production de rapports au sujet de ces dernières.

L'ASPC assurera également la liaison avec des représentants des experts en la matière de l'ensemble du portefeuille de la Santé pour soutenir ce travail, y compris l'approbation du niveau de travail technique et des organes de gestion composés de représentants de l'ASPC et de Santé Canada, ce qui est nécessaire avant que les révisions du plan puissent être définitivement approuvées.

Le directeur général du Responsable peut autoriser, si nécessaire, des modifications administratives au plan et aux annexes associées relevant de sa compétence, ces modifications étant ensuite communiquées le cas échéant.

Les révisions plus importantes seront examinées par un organe de gouvernance à l'échelle du vice-président ou du sous-ministre adjoint, composé de représentants appropriés de l'ASPC ou de Santé Canada, qui évaluera également la nécessité d'obtenir une approbation ultérieure du président ou du sous-ministre.

Les modifications suggérées, les commentaires ou les demandes de renseignements relatifs à ce plan doivent être adressés à :

Directeur

Plans de gestion des urgences, exercices et amélioration continue

Centre des mesures d'urgence

Direction de la règlementation, des opérations et de la gestion des mesures d'urgence

Agence de la santé publique du Canada

100, chemin Colonnade

Ottawa (Ont.) K1A 0K9

hpoc-cops@phac-aspc.gc.ca

Autorisation

Le présent plan a été élaboré avec l'autorisation du ministre de la Santé afin de répondre aux exigences législatives prévues par la Loi sur la gestion des urgences.

Il entre en vigueur dès qu'il a été approuvé par le président de l'ASPC et le sous-ministre de Santé Canada.

Le PIU (2023) remplace le PIU (2013).

Présidente

Agence de la santé publique du Canada

Date : 14 septembre 2023

Sous-ministre

Santé Canada

Date : 14 septembre 2023

1. Présentation

1.1 Objectif

Le PIU guide le portefeuille de la Santé pour lui permettre de s'acquitter de la responsabilité qui lui a été confiée par le gouvernement fédéral, soit de coordonner efficacement la mise en œuvre de fonctions et de capacités de soutien des partenaires, y compris, mais sans s'y limiter, aux provinces et aux territoires (P/T), aux autres ministères, aux organisations non gouvernementales (ONG), aux homologues internationaux et à la population du Canada, le cas échéant, lors d'événements d'importance pour la santé publique.

Il vise à orienter la prise de décision sur la manière dont le portefeuille de la Santé passe des activités normales aux opérations d'intervention, jusqu'à la désescalade lorsqu'un retour aux activités normales peut avoir lieu. Autrement dit, l'objectif du présent plan est de coordonner et d'intégrer les activités du portefeuille de la Santé pour tout événement axé sur le risque qui exige une intervention accrue au-delà des activités quotidiennes normales.

Le PIU n'est pas conçu pour être suivi comme un manuel étape par étape, mais plutôt pour fournir au personnel et aux décideurs une vue d'ensemble des concepts clés qui devraient être pris en compte pour toute intervention (p. ex., l'évaluation d'une situation, l'analyse des risques, la définition des objectifs). Tous les employés du portefeuille de la Santé, et pas seulement ceux qui occupent un rôle et assument des responsabilités associés à la gestion des urgences, doivent se familiariser avec son contenu.

Alors que le PIU est le plan d'intervention fondamental du portefeuille de la Santé, il s'accompagne d'annexes qui traitent des exigences particulières liées à des menaces ou à des dangers spécifiques. Toutes les annexes du PIU modélisent la même intervention en sept étapes que le PIU et utilisent une structure d'intervention modifiée pour assurer l'interopérabilité avec le plan parent. Les annexes actuelles sur les dangers spécifiques sont les suivantes :

- Annexe A. Annexe sur les événements chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires intentionnels du portefeuille de la Santé

- Annexe B. Annexe sur l'intervention en cas d'urgence chimique du portefeuille de la Santé

- Annexe C. Annexe sur l'intervention en cas d'urgence nucléaire du portefeuille de la Santé

- Annexe D. Plan d'intervention d'urgence en cas de maladie d'origine alimentaire du portefeuille de la Santé

- Annexe E. Protocole de communication des risques en cas d'urgence sanitaire

- Annexe F. Plans régionaux d'intervention d'urgence

1.2 Objectifs stratégiques

Les principaux objectifs du PIU sont les suivants :

- fournir un cadre pour normaliser l'intervention aux événements de santé publique à l'échelle du portefeuille de la Santé;

- formaliser le processus d'intervention pour s'assurer que la connaissance de la situation, les risques, les capacités, les buts, les objectifs et les engagements en matière de ressources sont clairement définis, coordonnés horizontalement et communiqués efficacement pour orienter les décideurs concernés;

- définir un processus d'intervention évolutif, avec des niveaux d'activation et des pouvoirs clairement définis, afin de coordonner la position d'intervention aux événements tous risques du portefeuille de la Santé, de l'escalade initiale à la désescalade;

- optimiser la mobilisation des principaux partenaires et ressources de l'ensemble du portefeuille de la Santé pour soutenir l'intervention aux événements;

- mettre en place une approche de planification cyclique dans le cadre de laquelle les activités d'intervention aux événements sont évaluées afin de cerner les réussites, les défis, les lacunes, les possibilités et les autres leçons retenues, puisque les recommandations qui en découlent sont échangées et utilisées pour orienter les activités futures de planification, d'exercice et d'intervention.

1.3 Équité en santé

L'équité en santé est atteinte lorsque tous les individus peuvent réaliser leur plein potentiel de santé sans être désavantagés par des conditions sociales, économiques ou environnementales. Lorsque ces déterminants de la santé sont inégalement ou injustement répartis, les populations concernées peuvent voir leur état de santé se dégrader. Il s'agit d'inégalités en santé.

Lors d'une situation d'urgence, les inégalités existantes en santé sont souvent exacerbées, ce qui accroît les effets négatifs de l'événement sur la santé, la société et l'économie. À l'inverse, une population où il y a moins de disparités devrait connaître des résultats plus positifs, car elle est intrinsèquement plus résiliente, un pilier du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe.

La priorité du portefeuille de la Santé et du gouvernement du Canada est d'améliorer les résultats pour la santé des Canadiens en maximisant l'équité et en réduisant les disparités. L'un des principaux objectifs de la gestion des urgences est de réduire ces conditions de vulnérabilité avant, pendant et après les situations d'urgence, tout en gardant à l'esprit que les inégalités en matière de santé sont modifiables et évitables. Ces considérations renforcent conjointement l'importance de l'application d'une optique d'équité en santé à la planification des urgences à l'ASPC.

Ce plan vise à fournir un cadre pour l'application des considérations avant, pendant et après l'intervention aux événements. Il faut notamment opérationnaliser les considérations relatives à l'équité en santé :

- améliorer les compétences en matière d'équité en santé du personnel opérationnel par l'entremise de formation;

- tenir compte des inégalités démographiques dans l'évaluation des risques et la planification opérationnelle;

- inciter les partenaires de l'événement à évaluer et à atténuer les répercussions sur l'équité en santé;

- intégrer les considérations et les principes de l'équité en santé dans la prise de décision;

- intégrer les perspectives de l'équité en santé dans les processus d'intervention;

- intégrer l'évaluation de l'équité en santé dans les rapports après action et les recommandations.

Dans cette optique, le portefeuille de la Santé permettra d'obtenir des résultats plus équitables et de mieux aider les Canadiens à préserver leur bien-être dans les situations d'urgence de santé publique des années à venir, qu'il s'agisse de maladies infectieuses ou d'événements liés au climat.

1.4 Portée

Le PIU est le plan d'intervention d'urgence tous risques évolutif du portefeuille de la Santé. Il est destiné au personnel du portefeuille de la Santé et aux décideurs afin d'orienter la transition entre les activités quotidiennes normales et les activités d'intervention, et vice-versa. Il donne également des indications sur les cas où l'ampleur ou l'intensité d'un événement dépasse les capacités opérationnelles du programme et exige donc une intervention coordonnée du portefeuille de la Santé soutenue par le COPS.

Une intervention coordonnée du portefeuille de la Santé sera probablement nécessaire si un danger ou une menace a une incidence sur une zone de responsabilité du portefeuille de la Santé (p. ex., maladies infectieuses, urgences nucléaires, bioterrorisme, catastrophes naturelles, situations cycliquesNote de bas de page 2), et

- une autorité provinciale ou territoriale demande une aide fédérale importante pour évaluer et gérer les conséquences d'un événement sur la santé humaine;

- un événement peut avoir des conséquences directes sur les mandats de réglementation ou relatifs aux programmes du portefeuille de la Santé;

- le potentiel est élevé en ce qui concerne les répercussions intergouvernementales, les demandes d'assistance multiples ou le besoin de coordonner les ententes d'aide mutuelle aux provinces ou territoires touchés;

- il y a des répercussions importantes sur les opérations de santé menées par les Autochtones ou sur le soutien requis par les autorités autochtones fédérales (c.-à-d., la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits/Services aux autochtones du Canada);

- l'événement a des répercussions sur une priorité du mandat du portefeuille de la Santé ou suscite un intérêt public important nécessitant une coordination et une communication internes/externes renforcées;

- l'événement peut constituer une urgence de santé publique de portée internationale telle que définie par le Règlement sanitaire international (RSI).

Hors portée :

Planification de la continuité des activités (PCA) : ces processus internes du portefeuille de la Santé sont distincts de l'intervention. Ils visent à restaurer les fonctions essentielles et à promouvoir la poursuite ou la reprise des opérations pour tout événement ayant des répercussions sur le personnel ou les opérations du portefeuille de la Santé (p. ex., une catastrophe naturelle, une pandémie, une cyberattaque).

Lignes directrices opérationnelles et instructions tactiques pour les fonctions d'intervention du COPS ou du programme, par exemple, les considérations figurant dans le concept des opérations du Centre des interventions d'urgence, les procédures opérationnelles normalisées du COPS ou les modèles du cycle opérationnel, etc.

1.5 Harmonisation et relations avec d'autres plans

Le Plan stratégique de gestion des urgences du portefeuille de la Santé (PSGU) fournit le cadre politique et de gouvernance nécessaire pour orienter les activités stratégiques de gestion des urgences à l'échelle du portefeuille de la Santé, en mettant l'accent sur les quatre étapes du continuum de gestion des urgences : prévention/atténuation, préparation, intervention et rétablissement. Le PIU est subordonné au PSGU.

Le PIU est harmonisé au Plan fédéral d'intervention d'urgence (PFIU), le plan « tous risques » du gouvernement canadien, afin que le portefeuille de la Santé puisse contribuer, lorsque la demande lui en est faite, à une intervention intégrée du gouvernement fédéral. Le PFIU est le plan de base pour la coordination de l'intervention aux situations d'urgence exigeant le soutien de plusieurs institutions fédérales, tandis que le PIU et ses annexes offrent une orientation pour la gestion des événements dans les secteurs de responsabilité du portefeuille de la Santé.

Lorsque ce plan est utilisé dans le contexte de la mise en œuvre du PFIU, les pouvoirs et les responsabilités du portefeuille de la Santé seront respectés, mais le PIU s'intégrera aux structures de coordination ou à la gouvernance, aux processus et aux plans prescrits dans le PFIU.

Le PIU, comme tous les plans du portefeuille de la Santé, doit s'intégrer et être interopérable avec d'autres plans nationaux du secteur de la santé à l'échelle fédérale, provinciale et territoriale (FPT), tels que le Plan d'intervention FPT en matière de santé publique dans les cas d'incidents biologiques, ainsi qu'avec d'autres protocoles de gestion des urgences du gouvernement du Canada, tels que le Plan fédéral en cas d'urgence nucléaire (PFUN).

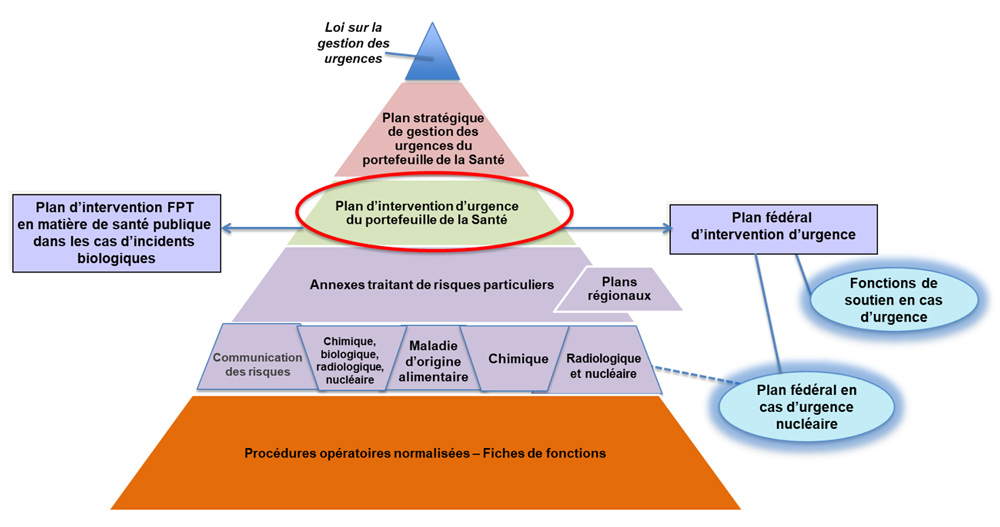

Hiérarchie des plans de gestion des urgences du portefeuille de la santé

Équivalent textuel

Pyramide divisée en six niveaux. Niveau 1 : le haut de la pyramide montre la Loi sur la gestion des urgences. Le niveau 2 décrit le plan stratégique de gestion des urgences. Le niveau 3 décrit le plan d'intervention d'urgence du portefeuille de la Santé avec un cercle autour. Du côté gauche se trouve une flèche pointant vers une case contenant le Plan d'intervention FPT en matière de santé publique dans les cas d'incidents biologiques. Du côté gauche se trouve une flèche pointant vers une case contenant le Plan fédéral d'intervention d'urgence. Sous la case du Plan fédéral d'intervention d'urgence, il y a deux ovales reliés à la case, l'un étant les fonctions de soutien en cas d'urgence et l'autre le Plan fédéral en cas d'urgence nucléaire. Le niveau 4 présente les annexes propres aux dangers et une case pour les plans régionaux. Le niveau 5 présente plusieurs cases illustrant les annexes propres à chaque danger. Il y a une ligne pointillée entre l'annexe radiologique/nucléaire et l'ovale du Plan fédéral en cas d'urgence nucléaire. Niveau 6 : le niveau inférieur représente les procédures opérationnelles normalisées et les fiches d'intervention.

2. Concept des Opérations

Le concept des opérations du PIU décrit comment les différentes parties de l'organisation travailleront ensemble pour assurer une intervention cohérente. Il couvre les principaux rôles et responsabilités, les niveaux d'activation du portefeuille de la Santé, la notification et une description du SGI.

2.1 Principaux rôles et responsabilités

- Direction de la règlementation, des opérations et de la gestion des mesures d'urgence (DGROGU) :

- La DGROGU est le centre d'expertise du portefeuille de la Santé pour les fonctions de gestion des urgences, assurant la coordination de l'intervention en cas d'urgence non planifiée ou intentionnelle, ainsi qu'aux événements de grande envergure ou à haute visibilité planifiésNote de bas de page 3 (c.-à-d. les grands événements sociaux, politiques, culturels ou sportifs).

- Centre des mesures d'urgence (CMU) :

- Le CMU dirige les activités de préparation aux situations d'urgence, notamment : l'élaboration, la mise à jour et l'essai de plans tous risques; la facilitation de l'amélioration continue grâce aux leçons retenues; la direction d'exercices pour le renforcement des capacités de gestion des urgences et la formation du personnel du portefeuille de la Santé; l'offre d'une première ligne d'intervenants pour les demandes d'assistance épidémiologique en cas d'intensification PT par l'entremise du Programme canadien d'épidémiologie de terrain et du programme des agents de santé publique; le perfectionnement des compétences appliquées en matière de préparation à la santé publique par la formation et le travail sur le terrain; la diffusion et l'analyse de produits de renseignement classifiés et non classifiés pour soutenir la prise de décision, en lien avec la communauté de la sécurité nationale; la contribution aux initiatives nationales et internationales en matière de politique et de gouvernance de la gestion des urgences. Le CMU est également le bras politique du bureau du point focal national du RSI au Canada, offrant des conseils d'experts aux secteurs du programme sur l'évaluation du RSI, les rapports, les notifications et les communications de même qu'en soutenant les activités de mise en œuvre du RSI.

- Centre des interventions d'urgence (CIU) :

- Pendant les événements, le CIU constitue un centre durable et évolutif d'expertise en matière d'intervention aux urgences de santé publique, qui est le principal responsable des interventions et du rétablissement à la suite d'événements et d'urgences ayant des répercussions sur le portefeuille de la Santé. Le CIU joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre d'une vision renouvelée de la gestion des urgences à l'ASPC, en contribuant à la création d'une communauté de pratique en matière de gestion des urgences avec des partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux.

- Centre des opérations du portefeuille de la Santé (COPS) :

- Le COPS fait partie du Centre des interventions d'urgence. Il fonctionne sous forme de guichet unique tous risques permanent, qui assure le triage et informe les décideurs des événements de santé publique pertinents qui exigent une attention immédiate et diffuse des rapports réguliers et opportuns pour guider l'évaluation de la situation et le processus décisionnel liés à l'événement. Il constitue également un lieu où le personnel responsable peut se réunir pour coordonner les renseignements et les ressources opérationnels en vue de la gestion stratégique ou tactique des événements et des situations d'urgence en matière de santé publique. Le bureau de veille du COPS est le bras opérationnel du bureau du point focal national du RSI au Canada en assurant les communications permanentes entre le Canada, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les États parties, ainsi que la diffusion d'informations à l'intention et en provenance des intervenants.

- Responsable de l'événement (« le Responsable ») :

- Le Responsable de l'événement est le programme du portefeuille de la Santé ou la ou les régions qui assument la responsabilité principale du mandat et de l'incidence d'un événement. Le vice-président ou le ou les sous-ministres adjoints responsables pendant une intervention seront mobilisés par le COPS pour les approbations liées à l'activation, et coordonneront également le soutien du programme ou de la région, la responsabilité et l'expertise en la matière.

- Gestionnaire d'événement (GE) :

- Un GE est désigné peu importe le niveau d'activation, et celui-ci est responsable de la direction, de la gestion, de la coordination et de la supervision du COPS et de l'intervention, y compris l'offre de renseignements et de conseils au GDPS et l'exécution de ses directives. Le GE peut être le directeur exécutif (DE) ou peut être nommé à partir de n'importe quel secteur de l'échelle du portefeuille de la Santé et ayant une expérience préalable ou une formation spécialisée.

- Administrateur en chef de la santé publique (ACSP) :

- L'ACSP est nommé en tant qu'« administrateur » de l'Agence, responsable envers le ministre et le président quant à l'offre de conseils en matière de santé publique fondés sur des données scientifiques. L'ACSP s'est vu déléguer la responsabilité des dispositions relatives à la santé publique de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada, de la Loi sur la mise en quarantaine, de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, de la Loi sur le ministère de la Santé et de la Loi sur la gestion des urgences. Cet administrateur exerce les pouvoirs de porte-parole du portefeuille de la Santé pour les questions de santé publique lors d'un événement, y compris les événements radiologiques ou nucléaires. En tant que professionnel de la santé responsable du gouvernement du Canada, l'ACSP peut communiquer avec le public, les organismes bénévoles, le secteur privé, les gouvernements, les autorités de santé publique ou des organisations dans le domaine de la santé publique (au Canada ou à l'étranger) dans le but de transmettre des renseignements ou de solliciter des commentaires sur des questions de santé publique.

- Bureau du conseiller scientifique principal (BCSP)

- Le CSP agit à titre de responsable de la recherche au sein de l'ASPC pendant une activation. Les fonctions du responsable de la recherche consistent à offrir un leadership en science et en recherche ainsi qu'un soutien adaptable au processus décisionnel fondé sur des données probantes pendant la réponse à un événement. Ces fonctions comprennent la collaboration et la liaison avec le conseiller scientifique principal et d'autres VP/SMA (au sein de l'ASPC et entre les différents ministères) dans le cadre d'enjeux scientifiques et de recherche horizontaux. Le CSP est également responsable de la coordination des priorités scientifiques horizontales et de la formulation de conseils scientifiques demandant la mobilisation et le rassemblement des experts en la matière internes et externes et la mobilisation des organismes finançant la recherche au sujet de priorités de recherche et d'investissements.

- Systèmes de données et de surveillance :

- Les données sont une des composantes clés qui appuient et orientent une intervention efficace. Les systèmes de surveillance, les programmes ainsi que les données provenant de sources externes (y compris d'autres ministères, des provinces et des territoires) fournissent au portefeuille de la Santé la capacité de détecter et de comprendre les menaces pour la santé publique afin d'agir en conséquence.

- Communications :

- La Direction générale des affaires publiques et des communications est responsable des communications liées à l'événement, conformément à l'annexe Protocoles de communication des risques en cas d'urgence sanitaire du PIU. Les responsabilités liées à l'événement comprennent : intégration des activités de communication des risques à la structure générale de gestion des risques pour assurer un état de préparation adéquat; élaboration et mise en œuvre de plans de communication stratégiques et opérationnels, y compris le marketing social et la publicité, les publications dans les médias sociaux et les stratégies Web; promotion de messages clairs et communs auprès des porte-parole pertinents; réponse aux demandes des médias; supervision des communications en situation de crise; évaluation des plans de communication et des réponses; renforcement de la capacité du personnel en matière de communication des risques et en situation de crise grâce à de la formation et à des exercices.

- Centre pour l'évaluation intégrée des risques (CEIR) :

- Le CEIR, relevant de la Direction générale des données de gestion et de la surveillance (DGDGS), coordonne et supervise l'évaluation intégrée des risques au sein de l'ASPC (y compris les intervenants externes si nécessaire) afin d'anticiper, de détecter et d'évaluer les risques pour la santé publique des Canadiens dans l'immédiat (détection des signaux), à court, à moyen et à long terme (prévision). Le CEIR précise aussi la responsabilité à l'égard des actions découlant de l'évaluation des risques et établit la documentation tout au long du cycle de vie d'un risque potentiel. L'évaluation des risques est un terme général qui renvoie à toutes les activités d'évaluation, qu'elles soient immédiates (p. ex., l'évaluation des signaux, l'évaluation des menaces), à court terme (p. ex., l'évaluation rapide des risques), à moyen terme (p. ex., l'évaluation complète des risques) ou à plus long terme (p. ex., l'analyse prospective des risques).

- Réunion de l'équipe d'action en cas d'incident (EAI) :

- La réunion de l'EAI est une réunion initiale organisée au début d'un événement imprévu qui évolue rapidement, réunissant les membres du CIU ou du COPS et les représentants responsables, ainsi que d'autres fonctions de soutien, le cas échéant. La réunion de l'EAI permettra d'évaluer les renseignements préliminaires sur la situation, d'évaluer les risques et les capacités liés à l'événement, d'établir les buts et les objectifs initiaux du portefeuille de la Santé et de cibler les ressources, les actifs et les processus nécessaires pour soutenir l'intervention.

- Cellule d'intervention d'urgence :

- La Cellule d'intervention d'urgence désigne l'équipe collective du COPS composée de postes d'intervention chargés de gérer un événement et de soutenir le responsable, du début de l'événement jusqu'à ce qu'une décision de gouvernance soit prise pour activer un SGI complet.

- Système de gestion des incidents (SGI) :

- Le SGI se veut une approche normalisée en matière de gestion des urgences utilisée par les centres d'opérations du portefeuille de la Santé qui regroupe le personnel, les installations, l'équipement, les procédures et les communications au sein d'une structure organisationnelle commune. Le SGI repose sur la considération que certaines fonctions de gestion doivent être réalisées pour tout incident, peu importe le nombre de personnes qui sont disponibles ou qui prennent part à l'intervention d'urgence.

- Comité de coordination du portefeuille de la Santé (CCPS) :

- Le CCPS est le principal forum pour la coordination régulière des activités clés de l'intervention pendant un événement. Composé de représentants responsables et d'experts en la matière clés et présidé par le GE ou par son délégué, le CCPS a pour rôle de faciliter la connaissance permanente de la situation, de mettre à jour les plans et les objectifs de l'événement et d'assigner ou de mettre à jour les tâches du portefeuille de la Santé qui s'y rapportent.

- Réunion de l'équipe d'évaluation de la situation du portefeuille de la Santé (EES du portefeuille de la Santé) :

- La réunion de l'EES du portefeuille de la Santé est une réunion plus formelle et se situe à un niveau plus élevé que la réunion de l'EAI; elle est composée d'un ensemble plus large d'intervenants internes, mais est généralement organisée pour exécuter des fonctions semblables avec une orientation plus stratégique ou des événements de plus grande envergure ou de plus longue durée.

- Groupe de direction du portefeuille de la Santé (GDPS) :

- Le GDPS est un forum de la direction; il se réunit selon les besoins pour prendre des décisions stratégiques concernant l'événement et assurer une surveillance par l'entremise du GE pendant les interventions. Un GDPS peut généralement être créé si la participation conjointe de l'ASPC et de SC est nécessaire, s'il y a des questions complexes concernant les pouvoirs financiers ou s'il est nécessaire de déployer des ressources physiques ou humaines provenant de l'ensemble du portefeuille de la Santé ou de l'extérieur. Le COPS soutient le GDPS dans l'élaboration de conseils à diffuser par l'entremise des administrateurs généraux pour conseiller les ministres, le Bureau du Conseil privé, le cabinet du premier ministre et/ou d'autres ministères.

2.2 Termes clés

- Le niveau d'activation renvoie désormais à la position d'intervention du portefeuille de la Santé, et non à l'intervention du COPS ou du SGI. Le portefeuille de la Santé modifie sa position d'intervention en escaladant ou en désescaladant les niveaux d'activation.

- Le SGI est un outil d'intervention qui peut être mobilisé pour soutenir un événement, puis démobilisé après l'intervention. Il est lancé et soutenu par le COPS, mais ne doit pas être considéré comme un SGI COPS.

2.3 Notification

Dès la réception de la notification concernant un événement, la nécessité de mener une évaluation situationnelle est rapidement déterminée par le CIU. Lorsque cela est possible et faisable, le CIU peut demander conseil au CEIR et à d'autres décideurs de secteurs clés du portefeuille de la Santé.

Même si l'information et les renseignements sur les événements initiaux peuvent provenir de sources diverses ou multiples (figure 2), le plus important est de veiller à ce que cette information parvienne aux secteurs de programme techniques concernés afin qu'une évaluation précoce des risques pour la santé publique puisse être effectuée et que l'information puisse être convenablement diffusée. Cela permet d'informer en temps opportun et avec précision les décideurs concernés.

Lors d'un événement, les secteurs de programme concernés seront proactifs et communiqueront avec les partenaires appropriés, ouvriront et maintiendront des lignes de communication et surveilleront la situation. Ils exécuteront les activités prescrites selon les besoins et se prépareront à répondre aux demandes d'assistance externes.

| Interne au portefeuille de la Santé | Partenaires externes | Autres réseaux | Direction |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

2.4 Niveaux d'activation et pouvoirs du portefeuille de la santé

Le portefeuille de la Santé comporte trois niveaux d'activation, résumés dans le tableau ci-dessous. La décision initiale concernant le niveau d'activation approprié commence par une évaluation du niveau de risque associé à un événement et prend en compte une série de facteurs. Il s'agit notamment de la complexité, de la gravité, de la rapidité, de la durée et de l'étendue des ressources nécessaires pour répondre à l'événement, ainsi que des processus nécessaires pour les soutenir, pour répondre aux exigences de soutien du portefeuille de la Santé ainsi que pour répondre aux demandes d'assistance des partenaires extérieurs. Ces niveaux sont généralement séquentiels, bien que certains événements puissent exiger une intervention immédiate de niveau 2 ou 3.

Pouvoirs pour l'activation du portefeuille de la santé

En général, la prise de décision concernant les niveaux d'activation est dirigée par la Direction générale de la gestion des mesures d'urgence de l'ASPC, le Centre d'intervention d'urgence, en coordination avec le responsable.

- Niveau 1 : L'escalade vers ou depuis le niveau 1 est effectuée sous l'autorité du DG CIU, en accord avec l'autorité parallèle du responsable.

- Niveau 2 : L'activation vers ou depuis le niveau 2 est exécutée sous l'autorité du VP DGROGU, en accord avec l'autorité parallèle du responsable.

- Niveau 3 : L'escalade vers ou depuis le niveau 3 est effectuée sous l'autorité de l'administrateur général, sur recommandation du VP DGROGU et du VP/SMA responsable.

Si un GDPS est actif, il doit être d'accord avec toute augmentation ou diminution des niveaux. L'ACSP peut formuler des conseils pour guider l'activation à n'importe quel niveau.

| Niveau | Autorité (pour l'escalade/la désescalade) |

Indicateurs (déclencheurs d'escalade/de désescalade) |

|---|---|---|

| 0 : Opérations de routine (Vert) |

S. O. | Cycle opérationnel quotidien Surveillance, évaluation et rapport tous risques |

| 1 : Rapports et planification améliorés (jaune) |

CIU + DG Responsables (ou délégués) | Incident non planifié OU événement planifié nécessitant une planification spécifique, une coordination ou un engagement mineur des ressources du Responsable ET/OU Exposition modérée (p. ex., intérêt du public, médias locaux ou régionaux) |

| 2 : Intervention mobilisée (rouge) |

VP DGROGU + VP/SMA Responsable (ou délégués) | L'intervention dépasse la capacité du Responsable ET/OU Nécessite d'importantes ressources du portefeuille de la Santé pour gérer l'intervention ou soutenir les partenaires ET/OU Exposition importante (p. ex., intérêt du public, médias nationaux) |

| 3 : Activation complète (violet) |

Président de l'ASPC/SM de Santé Canada Sur recommandation du VP DGROGU, du VP/SMA responsable (ou délégués) |

Intervention coordonnée du portefeuille de la Santé nécessaire, impliquant plusieurs secteurs de programme Engagement prolongé et important des ressources du portefeuille de la Santé pour gérer l'intervention ou soutenir les partenaires ET/OU Exposition intense (p. ex., intérêt du public, médias internationaux) |

2.5 Système de gestion des incidents (SGI)

Un SGI est une approche normalisée à l'égard de la gestion des urgences utilisée pour permettre une coordination et une collaboration efficaces des activités d'intervention aux événements. Il est conçu pour être flexible, évolutif et rapidement adapté aux besoins changeants d'une intervention et aux capacités ou aux ressources disponibles.

Un SGI part du principe que des fonctions et des processus de gestion des incidents de base semblables sont nécessaires, quelle que soit la nature de l'urgence, des ressources étant ajoutées ou retirées pour adapter les efforts de l'intervention et les fonctions spécifiques en fonction de l'ampleur et de la cadence de l'événement.

Il offre une fonction unifiée de commandement et de contrôle pour les équipes du portefeuille de la Santé touchées en établissant une hiérarchie formalisée de coordination de l'événement, en unifiant les rapports et la gestion pour toutes les fonctions d'intervention et en optimisant le flux de renseignements en définissant une terminologie, des rôles, des responsabilités et des processus cohérents et normalisés.

Les postes du SGI seront normalement pourvus par une combinaison d'experts techniques du programme et du CIU et par l'entremise d'appels du portefeuille de la Santé aux fins de mobilisations prolongées.

Niveaux régionaux et nationaux de la Direction générale du Laboratoire national de microbiologie (DGLNM)

Tous les centres de coordination ou des opérations du portefeuille de la Santé se servent d'une forme de SGI fondée sur la structure générique du SGI du PIU (annexe A).

Les Centres régionaux de coordination des urgences (CRCU) comptent trois niveaux d'activation. Un CRCU peut être activé en même temps que le portefeuille de la Santé en cas d'urgence ayant des répercussions sur le portefeuille de la Santé à l'échelle nationale et régionale, ou indépendamment pour coordonner une intervention propre à une région. Les niveaux d'activation du CRCU ne doivent pas nécessairement refléter le niveau d'activation du portefeuille de la Santé, mais sont fondés sur le niveau d'effort et de ressources requis pour soutenir le CRCU. Les CRCU sont activés sous l'autorité des cadres régionaux du portefeuille de la Santé, conformément aux plans régionaux d'intervention d'urgence du portefeuille de la Santé.

Le centre des opérations de la DGLNM comporte quatre niveaux, qui ne reflètent pas non plus la structure du SGI du portefeuille de la Santé en raison du caractère unique des demandes nationales et internationales en matière de capacité de diagnostic accrue. Par exemple, le déploiement d'un laboratoire mobile et d'une équipe de la DGLNM peut exiger une augmentation du niveau d'activation de la DGLNM, mais pas l'activation du COPS. La DGLNM est activée par les pouvoirs de sa propre direction générale et du Plan d'intervention d'urgence de la DGLNM. La DGLNM travaille en étroite collaboration avec le COPS pour s'assurer que ce dernier est au courant des activations du centre des opérations de la DGLNM; au besoin, le centre des opérations de la DGLNM est intégré à la structure du SGI.

3. Processus d'intervention en sept étapes

Lorsqu'il est informé d'un événement susceptible d'avoir une incidence sur la santé publique, le portefeuille de la Santé suit un processus d'intervention en sept étapes. Il compte une analyse complète de la situation et une évaluation des risques pour la santé publique, des partenaires impliqués, des processus de gouvernance, d'une prise de décision formalisée et documentée, d'une escalade, d'une désescalade et d'une analyse après action.

Le processus d'intervention illustre le spectre entre les opérations d'intervention normales et d'urgence. Ce processus générique peut être modifié dans les annexes sur les dangers spécifiques pour tenir compte des variables connexes uniques. Les processus d'intervention de l'annexe ne reflètent pas le PIU parent, mais sont harmonisés et utilisent des concepts et une terminologie semblables.

Les descriptions ci-dessous comprennent un point de départ et un point d'arrivée propres à chaque étape; toutefois, ces exemples ne sont donnés qu'à titre indicatif. Il n'y a pas de critères prescriptifs pour le début et la fin d'une étape et, selon l'événement, certaines étapes peuvent se chevaucher et fusionner.

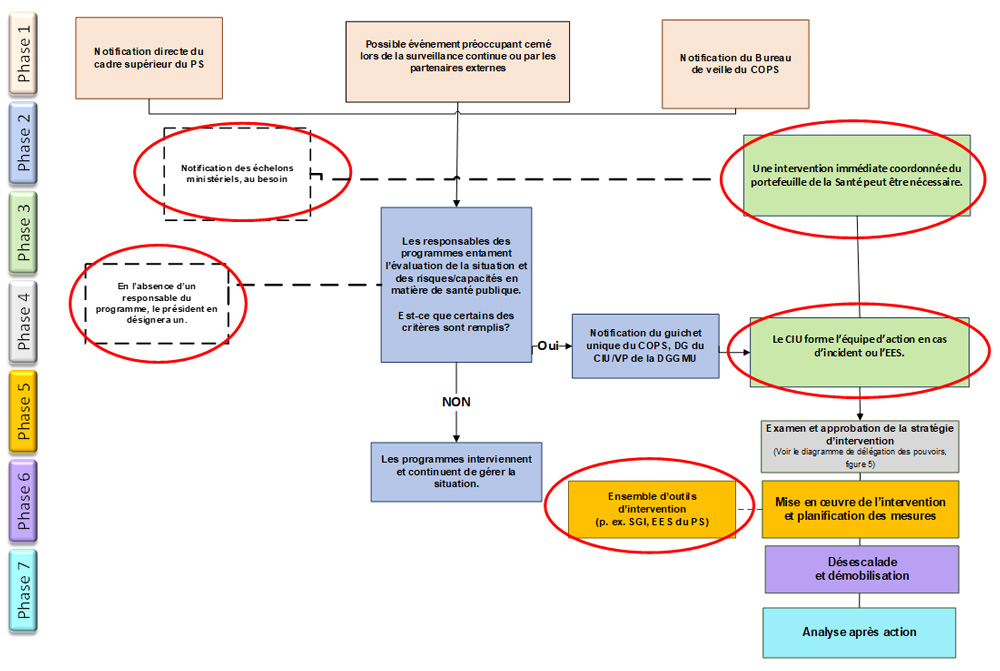

Équivalent textuel

Organigramme illustrant les sept phases du processus d'intervention. Le niveau 1 décrit l'étape 1 : évaluation initiale et alerte. Le niveau 2 décrit l'étape 2 : processus d'évaluation des risques et des capacités en matière de santé publique. Le niveau 3 décrit l'étape 3 : évaluation initiale de l'événement et activation de l'intervention. Le niveau 4 décrit l'étape 4 : examen et approbation de la stratégie d'intervention. Le niveau 5 décrit l'étape 5 : mise en œuvre de l'intervention et planification des mesures. Le niveau 6 décrit l'étape 6 : désescalade et démobilisation. Le niveau 7 décrit l'étape 7 : examen après action. Les lignes pointillées indiquent les considérations informelles matière d'information. Les cercles rouges indiquent les principales révisions depuis la version de 2013 du plan.

Remarque : Les couleurs illustrent les différentes phases de l'intervention. Les lignes pointillées/les encadrés illustrent les facteurs informationnels.

3.1 Étape 1 – Évaluation initiale et alerte

Résumé : Le portefeuille de la Santé est informé d'un événement potentiel d'importance pour la santé publique, qui transmet ensuite l'information au responsable en vue d'une évaluation initiale. Pour les événements importants exigeant une intervention immédiate, l'étape 3 est plutôt déclenchée.

Commence par : Le portefeuille de la Santé est informé d'un événement potentiel d'importance pour la santé publique.

Se termine par : Le responsable est ciblé et procède à une évaluation initiale des risques pour la santé publique.

| Thème | Actions |

|---|---|

| Notification | Même si les renseignements concernant un événement réel ou potentiel d'importance pour la santé publique (un signal) peuvent être communiqués au portefeuille de la Santé de différentes manières et par diverses sources, les destinataires les plus susceptibles de recevoir la notification initiale de l'événement sont les suivants :

|

| Alerte | Quelle que soit la manière dont le portefeuille de la Santé est informé d'un événement, le plus important est de veiller à ce que la notification parvienne au responsable disposant de l'expertise technique nécessaire pour l'évaluer ou prendre les mesures qui s'imposent. Bureau de veille du COPS : L'agent de veille détermine le responsable en consultant les processus internes du COPS et les procédures opérationnelles normalisées relatives à la menace ou au danger. L'agent de veille diffuse la notification au responsable et à d'autres personnes si nécessaire, en utilisant les listes de distribution correspondantes. Un processus semblable a lieu si la notification est reçue par l'agent de service du COPS après les heures normales de travail. Haute direction et cadres supérieurs : Si la haute direction et les cadres supérieurs reçoivent la notification, ils cibleront le responsable approprié, informeront leur VP/SMA et échangeront les informations ou les renseignements reçus. Le guichet unique du COPS (PHAC-ASPC.COPS-COPS@phac-aspc.gc.ca) et le DE CIU et le VP DGROGU devraient être inclus en ce qui concerne la connaissance de la situation. |

| Responsables de l'événement atypiques | L'annexe sur les incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires intentionnels du portefeuille de la Santé et d'autres annexes et plans portant sur des dangers donnés (p. ex., PFUN) seraient utilisés dans le cadre d'un événement intentionnel. Dans le cas de catastrophes naturelles susceptibles d'avoir une incidence sur la santé publique et exigeant une coordination nationale, le responsable sera le CIU, soutenu par la ou les régions touchées. Si aucune coordination nationale n'est requise, la ou les régions touchées seront responsables. Lorsqu'il n'y a pas de responsable clair, le CEIR pourrait aider à cibler un responsable, avec la haute direction et, si nécessaire, une désignation du président. |

| Notification des partenaires | Les alertes peuvent également être diffusées par l'entremise des canaux officiels du Règlement sanitaire international (RSI), des réseaux provinciaux ou territoriaux et des réseaux de laboratoires. La notification du Cabinet du ministre, du Bureau du Conseil privé (BCP), des médecins hygiénistes en chef (MHC) ou du Réseau de santé publique (RSP) et d'autres personnes peut également se faire par les canaux habituels ou selon les directives de la haute direction. |

| Évaluation initiale des risques | Les signaux indiquant un problème potentiel de santé publique peuvent provenir de diverses sources, notamment le guichet unique du COPS, le RMISP, le RSP, etc. Le responsable effectue des évaluations de routine à l'aide d'orientations sur les dangers spécifiques dans le cadre des opérations normales afin de vérifier, de valider et d'enquêter. Au cours de ce processus, le responsable peut choisir de sensibiliser les cadres supérieurs par l'entremise du comité quotidien de l'ASPC, d'une note d'information, d'un relevé instantané, etc. Si un signal validé est jugé préoccupant, il est considéré comme une menace et fait l'objet d'une évaluation coordonnée de la menace du Comité scientifique pour l'évaluation coordonnée des menaces (CSECM). Les menaces peuvent être aggravées si les déclencheurs associés aux dangers spécifiques sont atteints. |

3.2 Étape 2 – Évaluation des risques et des capacités en santé publique

Résumé : Le responsable poursuivra l'évaluation des risques connexes, éventuellement avec le soutien du CEIR pour les événements dirigés par l'ASPC, ou au moyen d'annexes ou de plans sur les dangers spécifiques pour les événements dirigés par SC. Lorsque le risque atteint un seuil de préoccupation potentiellement important, l'évaluation des capacités disponibles et des exigences de l'intervention commence. Jusque-là, le responsable est chargé de la surveillance et du contrôle permanents. Les données et les renseignements scientifiques seront des facteurs clés appuyant l'évaluation et guidant les efforts d'intervention déployés.

Si les premiers efforts d'intervention dépassent les capacités du responsable, son DG ou le VP/SMA communiquera avec le directeur exécutif du CIU, le DG CIU ou le VP DGROGU pour demander le soutien du COPS.

Commence par : Le responsable poursuit les activités d'évaluation des risques, qui peuvent être soutenues par le CEIR ou par des annexes sur les dangers spécifiques.

Se termine par : Le responsable communique avec le CIU pour discuter du soutien du COPS.

| Thème | Actions |

|---|---|

| Évaluation des risques | Si d'autres activités d'évaluation sont justifiées selon les plans sur les dangers spécifiques (p. ex., radiologique/nucléaire/chimique), le responsable réunira des équipes d'évaluation précoce des risques et évaluera les déclencheurs associés aux déclencheurs spécifiques afin de déterminer le besoin d'escalader, de notifier le COPS ou de mobiliser d'autres programmes/régions ou partenaires externes. Si d'autres activités d'évaluation sont justifiées en matière de dangers pour la santé publique qui ne font pas l'objet de plans officiels, le CEIR convoque une équipe d'experts en la matière et en évaluation des risques pour la santé publique au sein de l'ASPC et, si nécessaire, des partenaires externes en matière de santé publique (p. ex., l'ACIA, Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada, les PT). Le CEIR assure le leadership à l'égard de la méthodologie, de la documentation et de la communication de l'évaluation, qui est utilisée pour soutenir la prise de décision scientifique pour l'intervention de l'ASPC et sert donc à contribuer à cette étape ou toute autre étape du PIU. Autrement dit, l'évaluation des risques peut contribuer à une compréhension et à une orientation continues de la situation tout au long de l'intervention d'urgence. |

| Évaluation des capacités | L'Unité de l'évaluation des risques et des capacités (UERC) de la DGROGU est chargée de lancer l'évaluation des capacités, des ressources et des besoins disponibles pour répondre à une menace relevée. Ce processus serait déclenché par le responsable par l'entremise des actions recommandées dans le rapport sur les menaces, des évaluations des risques pour la santé publique, etc. Le Catalogue des capacités du portefeuille de la Santé décrit les capacités du portefeuille de la Santé et la méthodologie utilisée pour cette évaluation. Dans le cadre de certains plans sur les dangers spécifiques (p. ex., annexes sur les événements intentionnels CBRN, l'intervention en cas d'urgence chimique et radiologique/nucléaire), ce processus sera largement orienté par l'expertise du programme, l'URCR assumant un rôle de soutien en transmettant des renseignements sur les ressources du portefeuille de la Santé en dehors du domaine technique ou du mandat du programme (p. ex., les ressources des services sociaux d'urgence de la Réserve nationale stratégique d'urgence). Pour les autres événements (c.-à-d., ceux pour lesquels le CIU est responsable), l'URCR jouera un rôle central. Selon l'événement, l'URCR peut également échanger des évaluations de capacités préétablies ou des documents issus d'exercices ou d'autres documents de préparation ou de planification existants. L'évaluation des capacités vise à déterminer les activités ou les ressources disponibles ainsi qu'à aider à prendre une décision sur l'activation du portefeuille de la Santé. |

| Événements marquants | Le responsable, le CEIR et l'UARC peuvent se servir des considérations suivantes pour déterminer si un événement est important et exige éventuellement le soutien du COPS : Portée géographique et répercussions :

Répercussions sur la santé publique :

Visibilité du danger :

Exigences législatives ou obligatoires :

Besoin d'une coordination du portefeuille de la Santé, d'une capacité d'intensification ou d'une planification centralisée de l'intervention :

|

| Communication avec le CIU | Si les efforts d'intervention sont susceptibles de dépasser la capacité du responsable, son DG doit informer le DG CIU, le VP DGROGU et le guichet unique du COPS aux fins de connaissance de la situation. Selon la gravité ou l'urgence, le responsable peut également informer les DG du portefeuille de la Santé, le VP ou les SMA, les administrateurs généraux, l'ACSP ou le GDPS, selon le cas ou les exigences des annexes sur les dangers spécifiques. |

3.3 Étape 3 – Évaluation initiale de l'événement et activation de l'intervention

Résumé : Le CIU lance le soutien à l'événement en convoquant une réunion de l'EAI (pour les événements à évolution rapide) ou une réunion de l'EES du portefeuille de la Santé (pour les événements à plus grande échelle et à évolution plus lente). Quoi qu'il en soit, cette réunion vise à :

- présenter une évaluation à jour de la situation;

- examiner les risques et les capacités;

- établir une stratégie d'intervention initiale avec des buts, des objectifs et les ressources nécessaires;

- commencer à informer le responsable, les programmes ou les régions concernés, les décideurs du portefeuille de la Santé et les partenaires externes concernés des résultats de la réunion immédiatement après celle-ci.

Voici les résultats optionnels :

- Désignation du niveau d'activation du portefeuille de la Santé (0-3), selon les pouvoirs énumérés.

- Identification des déclencheurs d'escalade.

- Désignation des outils d'intervention nécessaires pour gérer efficacement l'événement (p. ex., SGI, CCPS, GDPS, EES du portefeuille de la Santé).

Ce forum peut également servir à discuter de ce qui suit :

- l'activation de plans parallèles (p. ex., le PFUN, l'annexe sur l'intervention en cas d'urgence chimique), le cas échéant;

- les premières évaluations de la situation interne du CIU;

- la sensibilisation des intervenants;

- les considérations relatives à l'organisation d'une séance d'information ascendante pour soutenir la prise de décision.

Si la mobilisation immédiate d'un SGI est justifiée pour répondre à des événements importants ou graves (p. ex., rejet confirmé de matières radiologiques ou nucléaires au Canada, tremblement de terre grave, etc.), le CIU mobilisera son SGI alternatif après avoir obtenu l'approbation du niveau de la direction approprié. Ainsi, l'étape 5 du PIU sera immédiatement lancée, les renseignements disponibles étant échangés entre les partenaires afin d'appuyer les efforts de coordination.

Commence par : Le COPS ou le CIU convoque une réunion de l'EAI ou de l'EES du portefeuille de la Santé afin d'évaluer et de mettre en œuvre les mesures d'intervention appropriées à l'événement.

Se termine par : Notifications émises pour établir la connaissance de la situation horizontale du portefeuille de la Santé, approbation de l'étape 4 recherchée pour confirmer les activités, les buts et les objectifs de l'intervention et orienter la planification de l'action subséquente associée à l'incident ainsi que les activités de l'intervention.

| Thème | Actions |

|---|---|

| Réunion de l'EAI |

|

| EES du portefeuille de la Santé | Objectif Une réunion de l'EES du portefeuille de la Santé peut avoir lieu plusieurs fois au cours d'un événement, en remplacement ou à la suite d'une réunion de l'EAI, afin de présenter d'autres résultats stratégiques, y compris l'évaluation de ce qui suit :

Participants à la réunion de l'EES du portefeuille de la Santé Le CIU assure la fonction de Secrétariat de la réunion de l'EES du portefeuille de la Santé; il doit tenir à jour la liste des membres de base et demander au Responsable de cibler d'autres participants, le cas échéant. Le DG CIU ou son représentant préside la réunion. D'autres participants apporteront une contribution essentielle issue des secteurs de leur programme. La liste ci-dessous est flexible et doit être adaptée en fonction de la nature, de la complexité, de l'ampleur et de la rapidité de l'événement, tout en veillant à ce qu'aucun élément ni aucune capacité d'intervention ne soit négligé. Les DG peuvent déléguer la participation à des experts techniques. DGROGU

Responsable

Direction générale des données de gestion et de la surveillance

Direction générale de la sécurité sanitaire et des opérations régionales

Direction générale des services de gestion

Autre

Ordre du jour permanent La réunion doit être rapide, flexible et non prescriptive. Voir l'annexe C pour un exemple d'ordre du jour. Les résultats doivent être consignés et transmis aux participants en adaptant l'ordre du jour sous la forme d'un dossier de décision ou, le cas échéant, d'un compte rendu de décisions standard. |

3.4 Étape 4 – Examen et approbation de la stratégie d'intervention

Résumé : Les résultats de l'étape 3 sont transmis par le CIU au niveau de direction approprié aux fins d'approbation.

Si un GDPS a été mis sur pied, l'escalade ou la désescalade de l'activation du portefeuille de la Santé ou la mobilisation ou la démobilisation du SGI exigent l'approbation du GDPS.

Commence par : Les décideurs ayant le niveau de pouvoir approprié obtiennent un aperçu de la situation, une évaluation des risques et des capacités, ainsi que des recommandations relatives aux buts, aux objectifs et aux activités d'intervention du portefeuille de la Santé.

Se termine par : Les décideurs examinent et approuvent la stratégie initiale d'intervention à l'événement, en y apportant les modifications souhaitées.

| Niveau | Autorité (pour l'escalade/la désescalade) |

|---|---|

| 0 : Opérations de routine (vert) |

S. O. |

| 1 : Rapports et planification améliorés (jaune) |

DG CIU + Homologue du Responsable (ou délégués) |

| 2 : Intervention mobilisée (rouge) |

VP DGROGU + Homologue Responsable (ou délégués) |

| 3 : Activation complète (violet) |

Président de l'ASPC/SM de Santé Canada Sur recommandation du VP DGROGU, de l'homologue du Responsable (ou délégués) |

3.5 Étape 5 – Mise en œuvre de l'intervention et planification de l'action

Résumé : Après avoir obtenu l'approbation de la direction, le VP de la DGROGU/le DG du CIU désignera un GE chargé de mettre en œuvre la planification de l'action associée à l'intervention en fonction des risques, des capacités, des buts, des objectifs et des activités liés à l'événement.

Commence par : Désignation du GE, mise en œuvre du plan d'action en cas d'incident et gestion par objectifs.

Se termine par : Lorsqu'on établit que les buts et objectifs de l'intervention du portefeuille de la Santé ont été atteints, le GE demande au chef de la planification d'entamer l'étape 6 (désescalade et démobilisation).

| Thème | Actions |

|---|---|

| Sélection du gestionnaire d'événement (GE) | Le GE est désigné par le VP de la DGROGU/DG du CIU ou les cadres responsables, ou peut être nommé à partir d'une liste de GE qualifiés issus de l'ensemble du portefeuille de la Santé et possédant une expérience préalable ou une formation spécialisée. La sélection est approuvée par le DG CIU, le VP DGROGU, le GDPS (s'il existe) ou le président de l'ASPC. |

| Gestion par objectifs | La planification de l'action associée à l'intervention s'appuiera sur les buts et les objectifs de la réponse et définira les stratégies pour les atteindre par l'entremise de mesures spécifiques. |

| Cycle de planification de l'action | En raison de la nature imprévisible des événements, les objectifs changeront au fur et à mesure de l'évolution de la situation, et les exigences de l'intervention du portefeuille de la Santé seront adaptées en conséquence. La meilleure façon de gérer cette fluidité est d'utiliser un processus de planification itératif fondé sur une réévaluation régulière et cyclique des exigences et des objectifs de l'intervention, connu sous le nom de cycle de planification de l'action. Ce cycle comprend :

La première version du cycle de planification sera fortement influencée par l'évaluation de la situation et les premières étapes de l'intervention du PIU qui l'ont précédée, par exemple les résultats des réunions de l'EAI et de l'EES du portefeuille de la Santé ou du CCPS, le cas échéant. |

| Plan d'action en cas d'incident | Le PAI décrit les objectifs spécifiques pour une période opérationnelle donnée afin d'atteindre les objectifs plus larges de gestion de l'événement. Au cours des premières étapes de l'intervention, il est probable que le plan initial soit élaboré rapidement à partir de renseignements incomplets sur la situation. Au fur et à mesure que les efforts associés à l'intervention évoluent, le personnel du SGI et de meilleurs renseignements seront disponibles et échangés, et la connectivité permettra une planification plus détaillée. Les PAI constituent un outil essentiel pour établir rapidement le besoin d'adapter une position d'intervention et devraient comprendre des indicateurs ou des critères bidirectionnels pour guider l'escalade ou la désescalade en fonction de l'état de l'objectif de l'intervention. Voir l'annexe D pour un exemple des indicateurs bidirectionnels de désescalade utilisés pour la COVID-19. |

| SGI | Si et lorsqu'un SGI est mobilisé par l'autorité exécutive appropriée, le CIU établira une structure de SGI, définira les fonctions et les secteurs de programme requis pour le SGI, lancera la mobilisation du personnel et enverra une notification par l'entremise du guichet unique du COPS afin d'informer le personnel et les partenaires concernés des activités d'activation. La mise à jour des listes ainsi que la désignation et l'affectation du personnel sont dirigées par le COPS, les processus étant différents dans les régions et à la DGLNM. Les programmes du portefeuille de la Santé peuvent également tenir leurs propres listes pour soutenir les fonctions génériques du SGI ou les fonctions techniques spécialisées. ***La mobilisation renvoie aussi à l'affectation temporaire d'employés du portefeuille de la Santé en dehors de leur fonction ou de leur lieu de travail habituel afin de soutenir les efforts liés à l'intervention à l'événement; cela peut inclure des mobilisations nationales et internationales externes. |

3.6 Étape 6 – Désescalade et démobilisation

La désescalade des niveaux d'activation du portefeuille de la Santé et de la position d'intervention suit le processus inverse et les mêmes autorités que l'escalade.

La démobilisation d'un SGI est recommandée par le groupe de planification au GE, qui peut à son tour consulter le DG CIU ou le VP DGROGU ou le VP/SMA Responsable.

Dans le cas des interventions pour lesquelles un GDPS a été établi en tant qu'organe décisionnel de haut niveau stratégique, la désescalade ou la démobilisation doit être approuvée par cet organe.

Le besoin d'une désescalade ou d'une démobilisation doit être continuellement réévalué au cours d'une intervention afin de s'assurer que l'événement reste encadré de manière appropriée et qu'il dispose de ressources suffisantes.

À la suite de l'approbation de la désescalade ou de la démobilisation, le guichet unique du COPS envoie une notification générale à tous les intervenants internes et externes. Les programmes du portefeuille de la Santé et le COPS reprennent leurs activités normales.

Résumé : Le besoin d'une désescalade ou d'une démobilisation est continuellement réévalué tout au long du cycle de planification de l'action décrit à l'étape 5.

Commence par : Les déclencheurs de désescalade ou les critères du plan de démobilisation sont satisfaits.

Se termine par : Les programmes du portefeuille de la Santé et le COPS reprennent leurs activités normales et entament l'étape 7 de l'analyse après action.

| Thème | Actions |

|---|---|

| Démobilisation du SGI | Processus : La planification de la démobilisation est dirigée par le chef de la planification du SGI, avec la participation des autres sections du SGI et des programmes du portefeuille de la Santé. Les urgences sanitaires nationales importantes et prolongées (p. ex., COVID-19) pourraient amener le GDPS ou les provinces ou territoires à participer à des discussions sur la désescalade. Voir : Plan d'intervention FPT en matière de santé publique dans les cas d'événements biologiques. Le processus de démobilisation s'appuiera sur des évaluations techniques de la situation et des risques, les renseignements sur la surveillance et éventuellement la modélisation constituant la base de ces évaluations. Les exigences en matière de coordination opérationnelle permanente pour maintenir la réponse et les secteurs du programme de soutien (p. ex., la fréquence des séances d'information de haut niveau, les exigences en matière de rapports et de communications) seront également prises en compte dans les recommandations relatives à la démobilisation. Plan : Le GE doit confier au chef de la planification du SGI l'élaboration d'un plan de démobilisation officiel. Les niveaux d'intervention n'exigent pas tous le même niveau d'effort et de détail pour la démobilisation. Le modèle de plan de démobilisation et les conseils pour l'élaboration d'un tel plan sont tenus à jour par le CIU. Critères : Les critères de démobilisation doivent être spécifiques à l'événement, mais peuvent inclure les éléments suivants :

Démobilisation des RH : Notre personnel constitue les principales ressources du portefeuille de la Santé utilisées lors de l'intervention à un événement. Outre l'élaboration de stratégies et d'approches de planification de l'intensification pour des événements spécifiques afin d'accroître efficacement la capacité d'intervention, le CIU devrait faire appel aux ressources internes appropriées (RH, Services de gestion, équipes psychosociales, etc.) pour s'assurer que le personnel qui soutient les efforts d'intervention est à son tour efficacement soutenu dans sa démobilisation vers son travail habituel. Cela devrait inclure des séances d'information en vue d'une amélioration continue, l'accès à tout le soutien nécessaire au bien-être et une reconnaissance appropriée de leurs efforts. Critères bidirectionnels : Ces critères sont utilisés pour les événements au cours desquels les répercussions sur le portefeuille de la Santé et les besoins en ressources augmentent et diminuent de manière répétée, et qui s'accompagnent d'un transfert de fonctions entre le SGI et le Responsable. Voir l'annexe D pour les critères utilisés pour la gestion de la COVID-19. |

| Rétablissement | Le processus de retour aux « activités normales » (par opposition aux conditions normales) est différent du rétablissement. Le rétablissement consiste en des activités visant à rétablir des conditions normales après une situation d'urgence. Le rétablissement de la santé publique à la suite d'une situation d'urgence peut durer de quelques heures à plusieurs années, en fonction de nombreux facteurs, comme la persistance du danger, l'ampleur de l'événement, la taille et la vulnérabilité des populations touchées et les capacités d'adaptation des administrations concernées. Même si les activités de rétablissement ne relèvent pas de la portée du PIU, il est reconnu que des activités comme les conseils scientifiques et analytiques, l'évaluation des risques pour la santé publique et les conseils aux médecins sont des exemples de soutien qui peuvent exiger un soutien continu de la part des programmes du portefeuille de la Santé après un événement afin d'aider à traiter les effets à long terme sur la santé. |

3.7 Étape 7 – Analyse après action

Résumé : À la suite d'un événement, un processus d'analyse après action (AAA) peut être mené pour créer un rapport d'AAA consignant les pratiques exemplaires et les possibilités d'amélioration, tout en formulant des recommandations pour des améliorations et des mesures correctives spécifiques et réalisables.

Commence par : Le gestionnaire de l'événement, le chef de la planification et l'équipe d'amélioration continue de la gestion des urgences (EACGU) conviennent du processus d'AAA le mieux adapté à l'intervention.

Se termine par : Le rapport d'AAA est transmis aux organes de gouvernance de la gestion des urgences du portefeuille de la Santé aux fins d'examen et de commentaires et est finalement approuvé par le VP DGROGU.

| Thème | Actions |

|---|---|

| Analyses après action | Elles font partie du cycle d'intervention en cas d'urgences normal du portefeuille de la Santé et permettent de saisir l'expérience vécue par le personnel, de réfléchir aux pratiques exemplaires et aux possibilités d'amélioration ainsi que de formuler des recommandations exploitables qui renforceront la résilience du portefeuille de la Santé en cas d'événements futurs. Alors qu'on met l'accent sur la collecte d'observations après l'événement, il est tout aussi important de veiller à ce qu'une optique d'amélioration continue soit appliquée à l'intervention à l'événement. Cela favorise un examen approfondi en temps réel qui permet de corriger le tir. En outre, on recommande qu'une saisie en temps réel des observations soit intégrée aux structures du COPS afin de garantir l'identification des lacunes et la codification des pratiques exemplaires. |

| Rôles et responsabilités | L'AAA sera mandaté par le GE du COPS et dirigé par l'EACGU en collaboration avec des partenaires clés. La planification de l'AAA n'intervient généralement que pour les événements de niveau 2 ou 3 et est normalement déclenchée une fois que la désescalade ou la démobilisation sont en cours. En cas d'intervention prolongée, le COPS peut demander à l'EACGU de procéder à une analyse au cours d'une période ou d'une étape spécifique de l'intervention, afin d'apporter des corrections ou d'analyser une période ou une activité d'intervention spécifique. Le COPS demandera à l'EACGU de lancer le processus de planification de l'analyse, après quoi l'EACGU s'efforcera de lancer les activités d'analyse dans les 60 jours suivant le retour à la normale des activités. Le GE et l'EACGU définiront ensemble les objectifs et la portée de l'AAA, qui serviront de base à d'autres préparatifs tels que le format de collecte des observations et la désignation des participants. |

| Processus d'AAA | Collecte et analyse des renseignements généraux pertinents Pour soutenir le processus d'AAA, le COPS fournira à l'EACGU des renseignements généraux suffisants pour comprendre les mesures d'intervention mises en œuvre. Il peut s'agir de plans, de produits spécifiques à un événement, de chronologie et de fonctions opérationnelles. Saisir les observations Pour analyser les mesures prises dans le cadre d'une intervention à un événement et pour relever les difficultés et les pratiques exemplaires, l'EACGU peut utiliser une méthode mixte pour recueillir les observations. Il peut s'agir de discussions dirigées par un animateur (séance de rétroaction immédiate), d'entretiens ciblés, de sondage et d'autres types de contributions écrites. La méthodologie mixte s'efforcera de recenser les observations selon les thèmes approuvés au préalable, qui peuvent inclure les suivants :

Si les observations sont principalement recueillies à la suite d'un événement, il convient également de s'efforcer de les recueillir tout au long de l'intervention. |

| Rédaction du rapport final de l'AAA | À l'issue de l'AAA, l'EACGU préparera un rapport qui résumera les pratiques exemplaires et les occasions d'amélioration et formulera des recommandations pouvant être mises en œuvre pour améliorer l'état de préparation opérationnelle du portefeuille de la Santé aux futurs événements. Le rapport peut être envoyé au CIU et au Responsable aux fins d'examen et sera diffusé au moyen des structures de gouvernance existantes aux fins d'examen et d'approbation. Une version finale sera approuvée au niveau du vice-président et pourrait être envoyée aux cadres du Responsable, aux structures de gouvernance du portefeuille de la Santé ou à d'autres intervenants pour qu'ils en prennent connaissance et fassent les suivis nécessaires. |

| Mise en œuvre des recommandations | Lors de l'approbation finale de l'AAA, les bureaux de première responsabilité (BPR) seront ciblés pour toutes les recommandations. Le rapport de l'AAA sera présenté aux organes de gouvernance de la gestion des urgences du portefeuille de la Santé, qui pourront demander un plan d'action pour suivre l'exécution des recommandations ou la désignation d'un responsable chargé de superviser la mise en œuvre par l'entremise d'un processus comme une réponse et un plan d'action de la direction. |

| Activités de l'AAA par d'autres partenaires | Lors d'activations de grande échelle ou prolongées nécessitant une coordination nationale, des AAA simultanées peuvent être élaborées par d'autres groupes du portefeuille de la Santé (p. ex., les programmes, le Bureau de l'audit et de l'évaluation) ou par d'autres ministères. Si le Responsable relève des besoins de l'AAA à des fins internes ou pour des activations de niveau inférieur, l'EACGU peut fournir un soutien consultatif et des produits pour faciliter ce processus. En outre, en tant que service partagé, le Bureau de l'audit et de l'évaluation (BAE) joue un rôle important de supervision et de conseil en réalisant des examens qui permettent d'améliorer les fonctions de gestion des urgences du portefeuille de la Santé. Le BAE peut diriger l'évaluation d'éléments spécifiques d'une intervention du portefeuille de la Santé et peut s'appuyer sur le soutien d'évaluateurs externes tiers. En outre, le portefeuille de la Santé peut également contribuer aux AAA dirigées par les PT par l'entremise du Conseil du réseau de santé publique FPT. |

Annexe A : SGI générique du portefeuille de la Santé

Équivalent textuel

Représentation d'un système de gestion des incidents pour les urgences comportant plusieurs dangers. La structure est présentée sous la forme d'un organigramme comportant plusieurs niveaux. Le premier niveau au sommet est le niveau de la direction, qui comprend :

- Groupe de direction du portefeuille de la Santé

- SMA responsable

- DG du secteur de programme principal

- Gestionnaire des mesures d'urgence

- Agent de liaison de la direction

- Gestionnaire adjoint des mesures d'urgence

Au niveau suivant se trouvent les cases pour le personnel responsable du commandement et les conseillers, notamment :

- Conseiller principal en santé publique

- Agents de liaison

- Services juridiques

- Services des communications

- Politique stratégique

- Conseiller scientifique

Sous ce niveau se trouvent quatre volets différents dirigés par un chef de groupe :

- Chef du Groupe des opérations

- Chef du Groupe de la planification

- Chef du Groupe de la coordination et de la logistique

- Chef du Groupe des services intégrés

Du côté gauche de la structure se trouve le chef du Groupe des opérations, qui assume diverses fonctions, notamment :

- Ressources déployables

- Vaccins

- Santé à la frontière

- LNM

- Recherche

- Chef adjoint du Groupe des opérations

- Dangers chimiques

- Dangers radiologiques/nucléaires

- Dangers respiratoires

- Dangers d'origine alimentaire/zoonotique

- Dangers biologiques

- Maladies transmissibles

À gauche du chef du Groupe des opérations se trouve le chef du Groupe de la planification, qui assume diverses fonctions, notamment :

- CEIR

- Évaluation des risques et des capacités

- Chef adjoint de la planification

- Responsable de l'unité des politiques

- Responsable de l'unité des rapports de situation

- Chef d'unité du plan d'action en cas d'incident

- Responsable de l'unité du renseignement

- Responsable de l'examen après incident

- Planification préalable

Du côté gauche du chef du Groupe de la planification se trouve le chef du Groupe de la coordination et de la logistique, qui assume diverses fonctions, notamment :

- Chef adjoint de la coordination et de la logistique

- Agent de surveillance des événements

- Unité de soutien technique

- Réception

- Soutien administratif

- Mobilisation

À gauche du chef du Groupe de la coordination et de la logistique se trouve le chef du Groupe des services intégrés, qui assume diverses fonctions, notamment :

- Finances

- Ressources humaines

- Planification de la continuité des activités

- Passation de marchés

- GI/TI

La structure de l'intervention d'urgence est évolutive et il est peu probable que tous les secteurs fonctionnels présentés soient mobilisés au même moment. La structure d'intervention variera selon la nature de l'événement ou de l'urgence.

Si au moins deux événements ou urgences se produisent au même moment et sont de natures différentes (p. ex. Les maladies infectieuses et les produits chimiques), des responsables des opérations liées au hasard en rendant compte au chef des opérations. C'est la différence entre la structure d'intervention du PS en cas d'urgence pour un incident.

Annexe B : Acronymes

- AAA

- Analyse après action

- ACIA

- Agence canadienne d'inspection des aliments

- ACGU

- Amélioration continue en gestion des urgences

- ACSP

- Administrateur en chef de la santé publique

- AIEA

- Agence internationale de l'énergie atomique

- AM

- Autres ministères

- ASPC

- Agence de la santé publique du Canada

- BAE

- Bureau de l'audit et de l'évaluation

- BAI

- Bureau des affaires internationales

- BCP