Concept-cadre d'opérations de l'Armée canadienne

Préface

But

Ce concept vise à fournir des orientations initiales pour la modernisation de l’Armée canadienne (AC) afin que celle-ci puisse satisfaire aux exigences prévues de l’environnement d'opérations futur en 2040. Ce concept fait partie du processus de modernisation de l’AC qui entraînera des changements itératifs et importants au sein de l’AC. Il sera suivi d’une stratégie, d’un ordre de modernisation, d’une directive de mise en œuvre et de directives qui communiqueront les décisions concernant les capacités particulières et les ensembles de missions auxquels l’AC accordera la priorité sur le plan des effectifs, de l’équipement, de l’instruction et du maintien en puissance (EEIM). Le concept s’adresse principalement aux responsables du développement des capacités de l’AC; il s’adresse également à l’AC et aux Forces armées canadiennes (FAC) en général, ainsi qu’au gouvernement, au public et aux alliés.

Contexte Stratégique

Ce concept s’harmonise avec les politiques, les stratégies et les concepts du ministère de la Défense nationale (MDN) et des FAC qui figurent dans la section Références. Il s’inspire en particulier du Concept pour la force du futur (CFF) du Chef du développement des Forces (CDF) et du Concept de commandement et de contrôle pan-domaine (C2PD) du MDN et des FAC.

Portée

Le présent document est divisé comme suit :

- Chapitre 1 – Introduction Ce chapitre établit le contexte, l’objectif et les principes directeurs du document;

- Chapitre 2 – Le défi de l’Armée canadienne Ce chapitre décrit l’environnement d'opérations futur et les défis institutionnels;

- Chapitre 3 – L’application de la puissance terrestre Ce chapitre définit le problème militaire, l’idée centrale d’une solution et propose les caractéristiques et les capacités générales que doit posséder l’AC du futur. Il examine également les dépendances avec lesquelles l’AC doit composer;

- Chapitre 4 – Conclusion Ce chapitre résume l’objectif du document;

- Annexe A – Rôles et priorités de combat de grande valeur. Cette annexe est classifiée et sera publiée séparément.

Lorsque des renseignements particuliers sont mentionnés dans la présente publication, la publication en question est citée dans le texte.

La présente publication doit être révisée lorsque les concepts des FAC sont mis à jour, lorsque des changements importants sont apportés aux politiques ou lorsque des changements importants dans l’environnement d'opérations ont une incidence sur l’application de la puissance terrestre, ou sur ordre.

Publications Connexes

La stratégie de modernisation de l’AC (À être publiée).

Le présent document remplace la publication B-GL-310-001/AG-002, Engagement rapproché

La puissance terrestre à l’ère de l’incertitude – Opérations adaptables et dispersées en évolution.

Définitions

Les termes et définitions utilisés dans cette publication sont conformes à la Banque de terminologie de la défense (BTD) et à la Base de données terminologique de l’OTAN (TermOTAN).

Liste des documents de référence

Publications militaires

- MDN/FAC. Notre Nord, fort et libre : Une vision renouvelée pour la défense du Canada (2024).

- MDN/FAC. Protection, Sécurité, Engagement : La politique de défense du Canada (2017).

- (U) MDN/FAC, Directive de la CEMD et la SM sur la livraison des forces militaires prêtes, résilientes et pertinentes (2025).

- (U) MDN/FAC, Concept d’emploi de la force pandomaine : Triompher dans un monde dangereux (2023).

- MDN/FAC, Concept de commandement et de contrôle pan-domaine (2024).

- MDN/FAC, Stratégie de modernisation du maintien en puissance opérationnel (2023).

- MDN/FAC, Plan de campagne de modernisation de la logistique interarmées (2024).

- (S//REL Gp5) CDF, Concept pour la force du futur, v2.0 (2025).

- A-PP-007-000/AF-002, Terrain vital de la modernisation : Stratégie numérique (2022).

Autres publications

- TermOTAN.

- BTD.

Le Problème Militaire

Comment l’Armée canadienne sera-t-elle en mesure de détecter et de dissuader ses adversaires, de se défendre contre eux et de les vaincre dans le cadre d’opérations pandomaines de manière soutenue et persistante en 2040?

Idée Centrale

L’Armée canadienne développera des capacités de combat au niveau divisionnaire pouvant être synchronisées pour manoeuvrer, mener des opérations dans la profondeur et maintenir en puissance les opérations.

Chapitre 1 – Introduction

Justification du changement

La guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et l’intégration accrue de la Chine dans tous les instruments du pouvoir étatique illustrent les changements intervenus dans la nature des conflits. La menace croissante de conflits entre grandes puissances et la réapparition d’une concurrence persistante entre États comme tendance dominante dans l’environnement de sécurité mondial rendent nécessaire une modification en profondeur de l’AC afin d’être une force prête à mener des opérations de combat majeures (OCM).

Les adversaires des États autoritaires remettent en cause l’ordre international fondé sur des règles dont dépendent la sécurité et la prospérité du Canada. Ils savent habilement saper et attaquer les intérêts du Canada et de ses alliés sans franchir le seuil du conflit armé, d’une manière à laquelle les institutions de sécurité nationale ne sont pas préparées. Parallèlement, ils s’engagent dans des conflits ouverts, brouillant ainsi les frontières entre la paix et la guerre.

Ces aspects de l’environnement stratégique devraient s’intensifier et évoluer. À mesure que la demande de capacités modernes pour lutter contre ces menaces variées augmente, l’AC ne peut plus compter sur ses alliés pour fournir des capacités très demandées et peu répandues. Le rythme des menaces modernes confère un avantage aux forces armées qui sont déployées rapidement, à la bonne échelle et avec les capacités adéquates. L’AC ne peut se permettre d’attendre le déclenchement d’un conflit armé pour commencer à renforcer et à développer des capacités modernes pour lutter dans le cadre d’OCM.

Le Canada doit également se concentrer davantage sur ses opérations nationales en général et sur la détection, la dissuasion et, au besoin, la neutralisation des menaces qui pèsent sur l’Arctique en particulier. L’importance stratégique croissante de l’Arctique, due à l’accélération des changements climatiques qui rend cette région de plus en plus accessible, augmente également le risque d’activités ennemies. L’AC doit être prête à défendre le Canada et l’Arctique, à affirmer la souveraineté du pays et à protéger les intérêts nationaux.

L’AC doit se préparer aux OCM au niveau divisionnaire, où l’ensemble des capacités tactiques modernes sont mieux organisées et synchronisées. L’AC doit accélérer son apprentissage et être en mesure d’assurer la planification, le soutien ainsi que la conduite des opérations dans un environnement interarmées, interorganisationnel, multinational et public (IIMP) et pandomaine. L’AC doit se moderniser rapidement afin de se préparer à défendre le Canada et ses intérêts de manière soutenue et persistante dans plusieurs théâtres d’opérations simultanément. Investir dès maintenant dans les capacités futures permettra au Canada de disposer des forces terrestres interarmées agiles et adaptables dont il a besoin pour être reconnu, crédible et pertinent dans la gamme des conflits.

Objectif

Le présent document cible un ensemble de problèmes militaires et une idée centrale afin d’orienter les efforts de modernisation de l’AC, de manière à ce que celle-ci puisse défendre les intérêts du Canada aux côtés de nos principaux alliés. Ce concept établit les caractéristiques jugées nécessaires pour l’AC de 2040 et décrit dans les grandes lignes les capacités essentielles qui serviront de base au développement des capacités. En tant que concept d’avenir, il est ambitieux et s’inspire des défis institutionnels actuels, sans toutefois s’y limiter.

Principes directeurs du concept

La mission de l’AC est de lutter pour défendre le Canada. Pour ce faire, l’AC assumera des rôles de combat de grande valeur qui seront élaborés conformément au Concept pour la force du futur et aux documents qui suivront. Ces rôles seront à leur tour remplis grâce à l’emploi de forces terrestres dans des activités tactiques couvrant toute la gamme des conflits. L’AC abandonnera donc son approche polyvalente au profit d’une approche axée sur la réalisation de multiples rôles de combat de grande valeur. L’AC sera considérée comme « Une Armée », et tout développement des capacités devra tenir compte des rôles de la Force régulière (F rég), de la Réserve de l’Armée canadienne (Rés AC), des Rangers canadiens (RC) et des fonctionnaires.

Afin d’appuyer les objectifs stratégiques à long terme et de se conformer aux politiques actuelles, l’AC doit se préparer à mener des opérations dans trois théâtres : le Canada et l’Amérique du Nord, la région euro-atlantique et la région indo-pacifique. L’AC doit s’intégrer de manière transparente aux autres organisations de niveau 1 (N1) du ministère de la Défense nationale (MDN) et des Forces armées canadiennes (FAC), ainsi qu’aux principaux alliés, afin de synchroniser les effets et d’accomplir les missions susceptibles d’être associées aux trois théâtres.

Le présent document porte sur la modernisation de l’AC, dans le cadre des pouvoirs décisionnels et exécutifs du commandant de l’Armée canadienne. Cependant, l’AC doit agir de concert avec les FAC afin de permettre la réussite des opérations pandomaines. Les changements au sein de l’AC dépendent du soutien du MDN/des FAC, d’autres ministères et organismes gouvernementaux (AMOG) et de la société canadienne dans son ensemble. L’AC doit investir dans les relations et la collaboration avec ces éléments afin d’obtenir le soutien dont elle a besoin et d’être en mesure de les appuyer

Chapitre 2 – Le défi de l’armée canadienne

L’environnement d'opérations futur : perspective terrestre

Introduction

L’évaluation de l’environnement d'opérations futur (EOF) est un outil pandomaine permettant de comprendre les besoins éventuels. Il ne s’agit pas d’une prévision concrète de ce qui va se passer. La présente section examine les aspects de l’EOF qui ont des incidences importantes pour les forces terrestres.

La conclusion principale de l’évaluation de l’EOF est que les forces terrestres seront touchées à tous les niveaux des fonctions opérationnelles, ce qui nécessitera des changements aux modèles actuels et aux résultats de la mise sur pied d’une force (MPF) et du développement des forces (DF). La MPF et le DF devront tous deux être modifiés de façon importante afin de satisfaire aux exigences de l’AC, qui devra être en mesure de détecter, de contrer et de vaincre ses adversaires dans un espace de bataille pandomaine de façon soutenue et persistante en 2040.

Évaluation

L’EOF sera confronté à une concurrence accrue de la part d’États autoritaires comme la Russie et la Chine dans les trois théâtres prioritaires. Ces États partageront davantage de technologies militaires, mèneront des exercices militaires interarmées et fourniront des soldats et des soldates et du matériel dans les théâtres de conflit. Compte tenu de l’interdépendance des théâtres et de la coopération croissante entre la Russie et la Chine, les crises et les conflits dans une région peuvent rapidement s’intensifier et s’étendre à d’autres, y compris aux théâtres prioritaires. Les adversaires continueront de s’adapter afin de contrer les avantages en matière d’opérations, de décisions et de renseignements du Canada et de ses alliés en recourant à des tactiques hybrides qui mettront davantage l’accent sur les moyens conventionnels. Ces tactiques comprendront des menaces liées aux missiles, des attaques à petite et à grande échelle, des actes de sabotage et des menaces maritimes et aériennes. Les adversaires chercheront à exploiter les faiblesses créées par les lacunes en matière de capacités, la faible interopérabilité et l’intégration inefficace.

Les adversaires continueront de rivaliser dans le but d’affaiblir les sociétés démocratiques, de perturber les infrastructures essentielles et de réduire l’efficacité militaire, souvent en utilisant des moyens qui peuvent difficilement leur être attribués. Si les États s’affaiblissent et que des zones mal gouvernées apparaissent, les adversaires pourraient gagner en influence, et à mesure que les puissances mondiales intensifieront leur rivalité, le risque de conflit augmentera. La frontière entre rivalité et conflit restera floue, ce qui rendra plus difficile de déterminer quand les adversaires ont l’intention de basculer dans le conflit.

Les acteurs non étatiques continueront de représenter une menace, avec ou sans influence ou soutien étranger. Outre le terrorisme, l’espionnage, le sabotage et le crime organisé, la subversion deviendra une menace croissante pour le soutien de la population envers les institutions gouvernementales. Cette situation pourrait affaiblir les capacités militaires et accroître le risque d'agitations civiles échappant au contrôle des services de police et de sécurité. Les technologies qui exposent les opérations militaires au public et à l’ennemi peuvent affaiblir la puissance militaire et la sécurité au profit de la mésinformation et de la désinformation, qui sapent la confiance et la légitimité.

L’évolution des technologies émergentes et technologies de rupture continuera d’être rapide dans l’industrie, et non dans le domaine militaire, ce qui améliorera l’accès et réduira les coûts. Ces technologies émergentes comprennent l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, l’informatique quantique, la robotique et les systèmes autonomes, les systèmes sans équipage et la fabrication additive (c.-à-d. l’impression 3D).

- Ces technologies renforceront la capacité des adversaires à mener des activités omniprésentes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (RSR), ce qui augmentera la transparence de l’espace de bataille.

- L’évolution technique entraînera la prolifération de système d’armes de plus en plus létaux et efficaces, à la fois très perfectionnés et peu technologiques, utilisés dans tous les domaines. Un plus grand nombre d’acteurs étatiques et non étatiques y auront accès.

- L’amélioration continue de la portée, de la vitesse de ciblage et de la durabilité des armes dans un environnement logistique contestéNote de bas de page 1 permettra d’obtenir des avantages en matière d’opérations, de décisions et de renseignements.

- Les capacités techniques croissantes des adversaires à exploiter les environnements d’opérations spatiaux, cyberspatiaux et électromagnétiques menaceront les forces terrestres et mettront en danger les systèmes d’armes dotés de capacités de communication et de positionnement, navigation et synchronisation.

Ces progrès techniques nécessiteront davantage de ressources naturelles, ce qui entraînera une concurrence accrue et un risque plus élevé de conflits par procuration ou par méthodes hybrides.

Il faudra traiter des quantités croissantes de données et de renseignements, ce qui pourrait submerger les organisations qui n’ont pas suivi le rythme des technologies numériques. Cependant, le recours accru aux technologies modernes créera des vulnérabilités dans les infrastructures en réseau, ce qui pourrait perturber les activités gouvernementales, l’industrie, la vie civile et la capacité de l’AC à préparer, à prévoir, à soutenir et à employer les forces terrestres.

Les changements climatiques entraîneront une augmentation des catastrophes naturelles et des urgences humanitaires. Cette situation détériorera l’accès aux ressources, comme la nourriture et l’eau potable, et entraînera une augmentation des migrations, ce qui pourrait déstabiliser certaines régions et accroître le risque de conflits dans les trois théâtres. La combinaison de ces problèmes entraînera une augmentation des demandes d’aide à l’AC. Les régimes autoritaires exploiteront ces crises pour accroître leur influence régionale, ce qui rendra les déploiements de forces militaires encore plus probables. Les déploiements seront motivés par toute une série d’exigences stratégiques et de situations humanitaires et d’urgence et devront être lancés rapidement afin d’empêcher les adversaires de gagner en influence dans ce contexte.

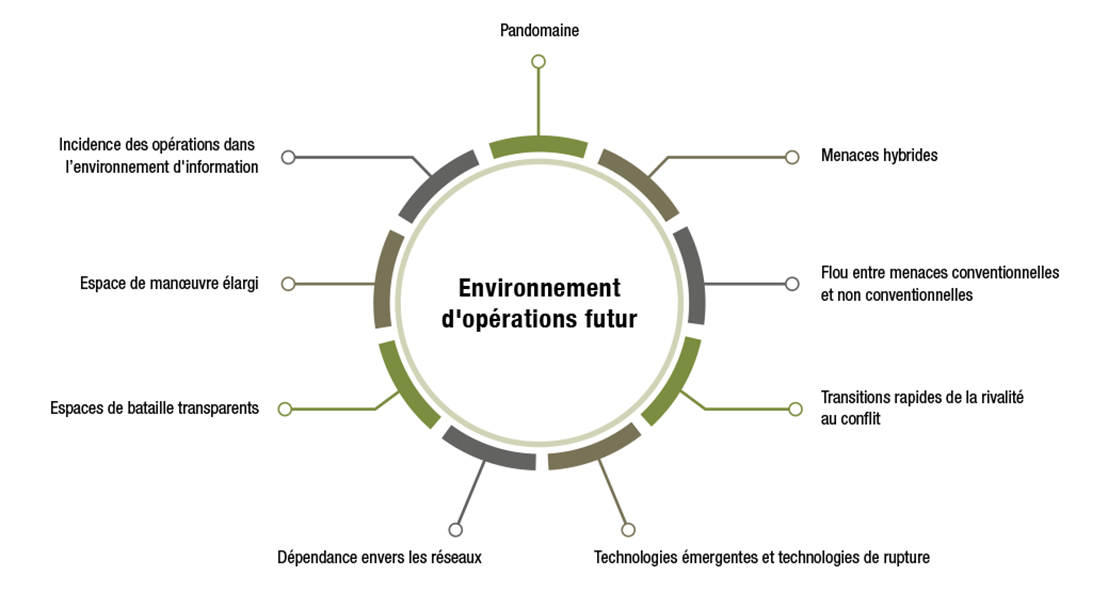

Figure 2-1 : Menaces et défis

Version texte

Environnement d'opérations futur

Voici les éléments constitutifs de l’environnement d’opérations futur :

- Incidence des opérations dans l’environnement d’information

- Se concentre sur la manière dont les adversaires utilisent la guerre de l’information, y compris la désinformation et la gestion de la perception, pour modeler les résultats.

- Espace de manœuvre élargi

- Désigne un élargissement de la portée des opérations militaires dans les domaines cybernétique, spatial et électromagnétique.

- Espaces de bataille transparents

- Reflète la capacité réduite à dissimuler les forces en raison de la surveillance omniprésente et du renseignement de sources ouvertes.

- Dépendance envers les réseaux

- Souligne la dépendance envers les infrastructures numériques pour le commandement, le contrôle, les communications et la logistique.

- Pandomaine

- Souligne la nécessité de mener des opérations intégrées dans tous les domaines de la guerre.

- Menaces hybrides

- Décrit les adversaires qui utilisent une gamme de tactiques classiques, irrégulières, cybernétiques et informationnelles.

- Brouillage entre les menaces traditionnelles et modernes

- Suggère l’effacement des démarcations claires entre les acteurs étatiques et non étatiques, ainsi qu’entre les moyens militaires et non militaires.

- Transitions rapides de la rivalité au conflit

- Souligne l’escalade imprévisible et rapide, de la concurrence stratégique aux hostilités ouvertes.

- Technologies émergentes et technologies de rupture

- Comprend l’influence des innovations telles que l’intelligence artificielle, la robotique, l’informatique quantique et les systèmes autonomes.

Chaque élément est reliée, ce qui montre comment ces obstacles définissent collectivement le contexte stratégique de la modernisation de l’Armée canadienne de 2040.

Considérations propres au théâtre

Les principales menaces et les principaux défis propres aux théâtres prioritaires sont les suivants :

| Région | Menaces et défis |

|---|---|

| Canada/Amérique du Nord |

|

| Euro-Atlantique |

|

| Indo-Pacifique |

|

Défis institutionnels

Innovation et apprentissage

Les armées qui réussissent sont celles qui s’adaptent plus rapidement que leurs adversaires aux nouvelles technologies, tactiques et approches opérationnelles. Étant donné que la nature d’un conflit peut changer d’un mois à l’autre, le défi consiste à créer une culture, des principes, des politiques, des processus et des structures qui favorisent l’innovation et permettent à l’AC d’acquérir, de mettre à jour et d’améliorer rapidement ses capacités afin d’obtenir des avantages.

Pour innover, l’AC doit développer un état d’esprit axé sur l’apprentissage. Elle doit tirer des leçons de ses alliés, des autres éléments des FAC et de l’industrie. Les leçons apprises doivent être institutionnalisées, et ce processus doit être mené plus rapidement que ne le fait l’adversaire. Cette innovation doit être renforcée par la compréhension que les changements apportés à une partie du système nécessiteront des changements dans d’autres parties.

L’éducation militaire professionnelle (EMP) fait partie des fondements de l’innovation. Bien que l’AC ait réussi à envoyer des officiers suivre une EMP dans des nations alliées où ils reçoivent une instruction avancée en matière de campagne, de combat et de stratégie, cette instruction n’est pas particulière au contexte canadien. L’AC doit revoir ses programmes d’EMP et d’instruction tactique afin de former des soldats et des soldates et des leaders qui ont une solide compréhension du combat divisionnaire, des capacités de réflexion critique et un esprit d’innovation.

Le processus d’approvisionnement est essentiel à l’innovation. L’AC doit comprendre le processus d’approvisionnement et optimiser ses intrants et ses processus internes afin d’en tirer le meilleur parti. Pour relever ce défi, l’AC devra mieux comprendre ses partenaires à l’intérieur et à l’extérieur du MDN et des FAC, et mieux collaborer avec eux.

Développement numériqueNote de bas de page 3

Une transformation numériqueNote de bas de page 4 durable sera essentielle pour faire de l’AC une institution à l’efficacité accrue, capable de produire des forces terrestres efficaces. Le développement numérique améliorera la rapidité et l’exactitude du cycle décision-action. De ce fait, les forces terrestres bénéficieront d’avantages en matière d’opérations, de décisions et de renseignements.

L’AC doit exploiter un environnement de données intégrées où les données provenant de tous les domaines sont partagées entre les agents de détection, les exécuteurs et les décideurs. Pour ce faire, il faudra automatiser davantage les processus existants et nouveaux, et équilibrer cette automatisation par un accès facile aux outils numériques. Afin de protéger les systèmes C5ISRT, il faut intégrer une redondance, notamment au moyen de capacités de lien arrière, dans les systèmes numérisés pour garantir leur disponibilité et leur efficacité. Le développement numérique appuiera le passage d’une chaîne de destruction à domaine unique à un réseau de destruction multidomaine avec engagement interdomaines.

Le développement numérique aidera le personnel à synthétiser et à comprendre de grandes quantités de renseignements, ce qui lui permettra de se concentrer davantage sur le leadership, les décisions et les actions plutôt que sur la transmission de renseignements dans le cadre des structures hiérarchiques traditionnelles. Pour appuyer le développement numérique, l’AC doit continuer à accroître sa capacité à utiliser des technologies de pointe, ce qui est lié au défi de l’innovation et de l’apprentissage.

Les efforts de l’AC doivent être intégrés aux solutions des FAC afin d’utiliser les ressources de manière responsable et efficace. Pour ce faire, il est possible de tirer parti des connaissances et de l’expérience civile de la Rés AC et de mettre en relation les bonnes personnes de l’AC avec celles d’autres commandements et des FAC. Lorsque l’AC investit dans le développement de ses propres logiciels, elle doit s’appuyer sur les pratiques exemplaires agiles et simplifiées de l’industrie.

Pour mener à bien sa transformation numérique, l’AC doit investir dans la mise en place d’une culture numérique, de processus, de logiciels, de données, d’installations et de formations permettant d’utiliser et de maintenir ces éléments dans des environnements non classifiés et classifiés.

Le défi consistera à accepter les risques d’échec qui augmentent à mesure que l’on encourage l’initiative et l’innovation dans ces domaines.

Accès et Influence

L’AC devra participer activement aux théâtres prioritaires pendant la période de rivalité. Pour ce faire, elle pourra recourir à des exercices, à des efforts de planification interarmées et combinés, à des opérations ou à une présence sur le terrain. Ainsi, les forces terrestres pourront accéder rapidement aux installations et aux réseaux des AMOG, des alliés et des partenaires en cas de conflit, et pourront positionner et maintenir l’équipement et les fournitures nécessaires. À cette fin, il faudra notamment conclure des ententes entre les armées et établir des pouvoirs juridiques pendant la période de rivalité afin de se préparer à un conflit éventuel. Ces préparatifs aideront les forces terrestres à obtenir l’accès dont elles ont besoin pour appuyer les opérations des FAC. Le défi consistera à coordonner les aspects de l’accès qui relèvent du contrôle de l’AC et à veiller à ce que les préparatifs de l’AC soient intégrés aux plans des FAC et des autres services.

Il est possible d’établir les relations nécessaires et d’offrir une valeur ajoutée aux alliés et aux partenaires grâce à la création de postes d’officiers de liaison supplémentaires, à l’envoi de personnel intégré, à des échanges en matière d’éducation et d’instruction, et au déploiement prioritaire d’équipes d’instruction. Le défi consistera à gérer les contraintes en matière de ressources, à veiller à ce que ces efforts soient conformes aux priorités des FAC et à centraliser les efforts grâce à une AC dotée d’une vision stratégique.

L’AC devra également rester activement mobilisée dans l’environnement d'information afin de contrer les messages nuisibles à l’égard de nos soldats et de nos soldates et à la crédibilité de notre force combattante. Elle doit développer une capacité de communication stratégique qui complète les efforts des FAC visant à influencer les publics internes et externes. Toutes les activités liées aux OEI doivent s’harmoniser à une approche pangouvernementale et pandomaine dirigée par les FAC afin de garantir que les activités de l’AC et des forces terrestres employées appuient les messages stratégiques des FAC et du gouvernement.

Chapitre 3 – L’application de la puissance terrestre

Le problème militaire

Comment l’Armée canadienne sera-t-elle en mesure de détecter et de dissuader ses adversaires, de se défendre contre eux et de les vaincre dans le cadre d’opérations pandomaines de manière soutenue et persistante en 2040?

Idée centrale

L’Armée canadienne développera des capacités de combat au niveau divisionnaire pouvant être synchronisées pour manoeuvrer, mener des opérations dans la profondeurNote de bas de page 5 et maintenir en puissance les opérations.

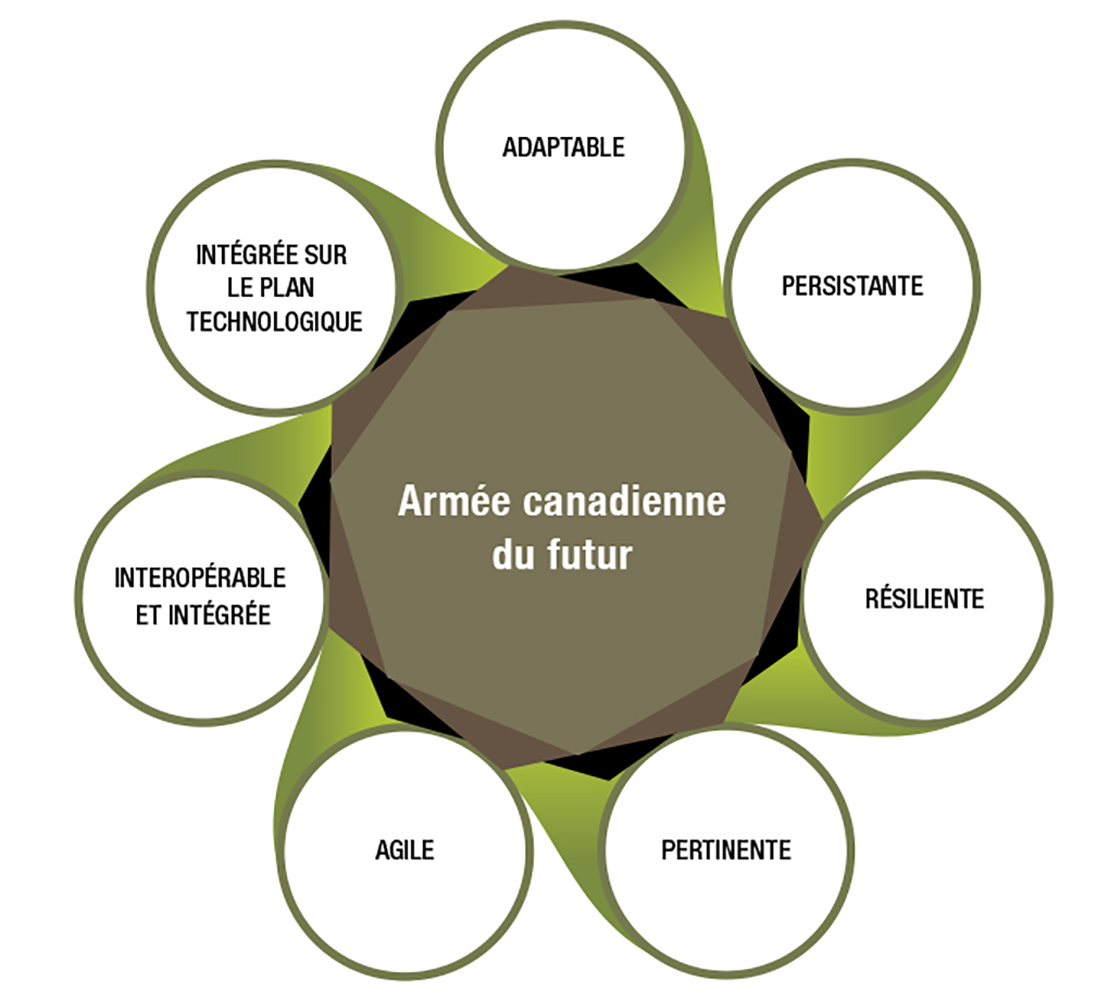

Figure 3-1 : Caractéristiques de l'armée canadienne de 2040

Version texte

Armée canadienne du futur

La présente carte conceptuelle présente les caractéristiques envisagées de l’ Armée canadienne du futur

- Adaptable

- L’Armée doit être capable de s’adapter aux exigences de différentes missions et de différents environnements.

- Elle met l’accent sur le fait de tirer des leçons de ses propres expériences et de celles des forces armées alliées, l’institutionnalisation de l’innovation et la promotion d’un état d’esprit opérationnel.

- Persistante

- L’Armée doit pouvoir mener ses opérations à long terme avec des ressources et un soutien adéquats.

- Elle doit disposer de moyens de communication stratégiques, gérer le déroulement des opérations de la force et mettre en place une logistique évolutive.

- Résiliente

- L’Armée doit résister à l’adversité et se remettre des épreuves traversées tant sur le plan stratégique que sur les plans opérationnel et tactique.

- Elle doit notamment assurer sa capacité de survie, sa dispersion, sa résilience et sa profondeur en matière de personnel et de matériel.

- Pertinente

- L’Armée doit produire des effets conformes aux objectifs stratégiques du pays et de ses alliés.

- Elle doit faire preuve de létalité, de survivabilité et de supériorité technologique.

- Agile

- L’Armée doit être en mesure de réagir rapidement à l’évolution des conditions et de se mobiliser efficacement.

- Elle doit faire preuve de souplesse au sein de ses institutions, d’une capacité d’apprentissage rapide et d’une projection de force évolutive.

- Interopérable et intégrée

- L’Armée doit mener ses opérations en coordination avec les autres éléments des FAC, les AMOG et les alliés.

- Elle accorde la priorité à l’état de préparation des opérations de coalition, au partage des ressources et à l’établissement d’un climat de confiance.

- Intégrée sur le plan technologique

- L’Armée doit exploiter les technologies de pointe pour améliorer ses opérations et réduire ses coûts.

- Elle doit notamment recourir à l’intelligence artificielle, à l’apprentissage automatique, à l’optimisation des logiciels et à la transformation numérique.

Adaptable

L’AC doit être capable de s’adapter aux exigences de différentes missions et de différents environnements afin d’atteindre les objectifs stratégiques du Canada et d’appuyer ses alliés. Pour ce faire, elle doit faire preuve de tolérance au risque et d’ouverture au changement. Afin de s’adapter, l’AC doit tirer des leçons de ses propres expériences et de celles des forces armées alliées et partenaires, et étudier les conflits récents afin d’améliorer ses méthodes et ses compétences.

L’innovation fait partie intégrante de la capacité d’adaptation et comprend l’institutionnalisation de ces nouvelles pratiques dans la doctrine, l’instruction et les structures. Au cœur de cette capacité d’adaptation doit se trouver un état d’esprit opérationnel qui reconnaît que les processus, les structures et les institutions de l’AC existent pour permettre les opérations terrestres.

L’AC devra transformer les leçons tirées immédiatement de l’espace de bataille et les adaptations qui en découlent en changements institutionnels dans la doctrine, l’instruction et l’équipement afin de rester pertinente et de conserver son avantage concurrentiel. Les soldats et les soldates doivent être encouragés à adopter l’innovation et l’expérimentation, et la chaîne de commandement doit soutenir cette initiative. La culture, l’instruction et l’évaluation du personnel doivent reconnaître et récompenser activement cette initiative. Pour être agile, il faudra une éducation et une instruction continues qui non seulement enseigne les compétences et les connaissances relatives aux opérations passées et actuelles, mais qui favorise également la pensée créative et critique. L’EMP AC devrait viser à égaler ou à dépasser celle de nos armées alliées et partenaires.

Persistante

L’AC doit être capable de persévérer dans ses engagements opérationnels. Pour ce faire, elle doit disposer des ressources, de la résilience et de la détermination nécessaires pour continuer jusqu’à ce que les objectifs soient atteints. Il est essentiel de veiller à ce que les forces de combat bénéficient d’un appui tactique et d’un soutien logistique du combat (SLC) suffisant. La persévérance nécessite un flux de forces adéquat, ce qui suppose le recrutement, l’instruction et la disponibilité opérationnelle du personnel. Une force de campagne durable a besoin d’une profondeur institutionnelle et d’une envergure appropriée. En matière de structure des forces, il s’agit de trouver un équilibre entre les brigades capables de mener différentes missions et la capacité d’effectuer des rotations des forces de la taille d’une brigade ou d’un bataillon afin de soutenir les engagements persistants dans le cadre d’opérations au niveau divisionnaire. La MPF, le DF et l’emploi d’une force (EF) doivent être adaptés à cet équilibre.

De manière plus générale, la persévérance consiste à créer les conditions propices aux opérations. Il s’agit notamment de communiquer de manière stratégique avec la population canadienne, l’industrie et le gouvernement afin d’expliquer l’importance de la mission de l’AC et son lien avec les intérêts nationaux. Il est essentiel de gérer les relations avec les alliés et les partenaires pour assurer la continuité des opérations. Maintenir la crédibilité de l’AC signifie s’assurer que les soldats et les soldates, la population canadienne, les dirigeants nationaux et les alliés comprennent et valorisent les capacités de l’Armée canadienne. La persévérance exige également de collaborer avec l’industrie afin de garantir un approvisionnement régulier et adaptable en munitions, en équipement et en plateformes.

Résilient

La résilience comporte des aspects stratégiques, opérationnels et tactiques. La résilience stratégique consiste à faire preuve de souplesse en matière de personnel, d’équipement et d’instruction, et en même temps, à respecter les engagements existants et probables à l’appui des politiques et des stratégies canadiennes. Elle doit être mise en place dans un état d’esprit opérationnel qui accorde la priorité à la capacité de projeter, d’employer et de maintenir la puissance terrestre à l’appui d’opérations pandomaines. Au niveau du système, la résilience stratégique dépend d’investissements soutenus dans les infrastructures nationales clés afin de garantir que les bases et les installations de l’AC puissent résister aux menaces et aux dangers. L’AC pourra ainsi conserver sa capacité à intervenir rapidement en cas de besoin.

Au niveau opérationnel, la résilience nécessite une transition vers des capacités rendues possibles par les technologies émergentes, notamment les petites plateformes et les plateformes consommables. Elle nécessite des officiers supérieurs ayant reçu une éducation et une instruction leur permettant de planifier et de diriger des opérations dans toute la gamme des conflits et dans tous les environnements terrestres, et, en même temps, de tenir compte des facteurs non militaires essentiels aux opérations militaires. Une fois déployée, la résilience consistera à assurer la survivabilité des systèmes C5ISRT, des quartiers généraux et des lignes d’approvisionnement. Il sera essentiel que l’AC dispose de capacités SLC échelonnées, redondantes et renforcées dans l’ensemble du théâtre afin de garantir la survie et le succès des OCM. Pour ce faire, il faudra modifier la doctrine, l’instruction et l’utilisation des technologies, sans compromettre la capacité de survivre et de combattre dans un environnement dégradé.

La résilience au niveau tactique comprend la capacité de survie des soldats et des soldates. Il sera plus difficile d’éviter la détection, car les soldats et les soldates, les véhicules et l’équipement devront être dissimulés non seulement visuellement, mais aussi dans tout le spectre électromagnétique (SEM).

La dispersion est également un élément clé de la résilience tactique et de la capacité de survie, ce qui crée de nouveaux défis pour le commandement et le contrôle (C2), l’approvisionnement et la sécurité. Lorsque les soldats et les soldates sont détectés, la capacité de survie exige une approche intensive des soins aux blessés dans l’espace de bataille. La résilience tactique après avoir subi des pertes exige des soldats et des soldates et des dirigeants qu’ils s’adaptent et se reconstituent pour rester efficaces au combat, en s’appuyant sur leur instruction, leur résilience physique et mentale et leur discipline. L’AC est aussi susceptible d’être confrontée à l’espionnage, au sabotage et à la subversion de la part de l’adversaire tout au long de la rivalité et du conflit dans un espace de bataille élargi, depuis le théâtre d’opérations jusqu’aux garnisons non opérationnelles. Il est donc nécessaire que l’AC renforce sa résilience par des mesures de sécurité opérationnelle, de contre-ingérence, de déni et de déception afin de protéger l’efficacité de l’institution et des forces terrestres.

La profondeur est également un aspect essentiel de la résilience. Les réserves en personnel, en munitions, en plateformes et en approvisionnements de toutes sortes rendent les forces terrestres plus aptes à survivre et à s’adapter après des revers, ainsi qu’à tirer parti des occasions qui se présentent. Cette capacité exige que la Rés AC ait des rôles clairs, qui complètent ceux de la F rég. Elle nécessite également de disposer des quantités de personnel, d’équipement et de pièces nécessaires au remplacement et aux réparations.

Pertinente

Pour être pertinente dans les conflits de 2040, l’Armée canadienne doit être en mesure de produire les effets exigés par le gouvernement du Canada et ses alliés. Pour atteindre les objectifs tactiques et opérationnels qui appuient les objectifs stratégiques, elle doit donc être dotée de la létalité, de la capacité de survie et de la durabilité nécessaires. Les capacités que l’AC doit être en mesure de déployer, de mettre en œuvre et de maintenir doivent être adaptées aux menaces qui pèsent sur le Canada et ses intérêts nationaux, lesquels sont déterminés par les politiques et les stratégies nationales. La pertinence suppose implicitement la capacité d’apporter une contribution précieuse aux opérations coalisées dans toute la gamme des conflits.

La pertinence au niveau stratégique nécessite une force de dissuasion crédible, tandis qu’aux niveaux opérationnel et tactique, elle requiert une force létale capable d’avoir l’effet escompté sur l’adversaire dans tous les domaines. La portée, la létalité et la rapidité de nos capacités et de notre connaissance de la situation doivent rester supérieures à celles de nos adversaires, et nos forces doivent être correctement formées pour mener des opérations pandomaines. Dans les années à venir, la clé de la pertinence et des capacités permettant d’obtenir les effets souhaités résideront probablement dans l’apprentissage automatique et les plateformes sans équipage qui renforceront ou faciliteront le rôle des soldats et des soldates et des commandants dans les combats et nécessiteront des compétences différentes et supplémentaires.

Agile

L’AC doit équilibrer les missions en cours et futures dans de multiples théâtres et être capable d’intervenir rapidement. Elle devra gérer les missions et les engagements en cours en fonction du rythme des opérations et des exigences imposées aux soldats et aux soldates et aux unités. De plus, elle devra trouver un équilibre entre les capacités de combat actuelles et la nécessité d’en développer de nouvelles à mesure que la guerre évolue. L’agilité institutionnelle sera essentielle pour trouver ces points d’équilibre.

L’AC doit être en mesure de se mobiliser efficacement pour accroître sa présence dans un théâtre donné lorsque les intérêts canadiens l’exigent. La relation entre la F rég, la Rés AC et les RC est essentielle à la mobilisation. L’équilibre entre le nombre de soldats et soldates de la F rég et de la Rés AC, le rôle de la Rés AC en tant que réserve stratégique, opérationnelle ou tactique (ou une combinaison de ces rôles) et les obligations entre l’Armée canadienne et ses réservistes doivent être harmonisés pour rendre la mobilisation possible. Les rôles que les RC ont au Canada doivent compléter ceux de la F rég et de la Rés AC. Il faudra donc examiner attentivement les facteurs de DOTMLPFP-INote de bas de page 6 que la mobilisation exige. La mobilisation exige également un haut degré de disponibilité opérationnelle du personnel et de l’équipement qui est renforcé par l’utilisation d’équipement commun à la F rég et à la Rés AC.

Outre une mobilisation à grande échelle, il faudra rapidement et efficacement déplacer du personnel et de l’équipement supplémentaires de la F rég dans le théâtre. Cette mesure sera nécessaire pour équilibrer les demandes adressées à l’AC et la nécessité d’assurer une présence adéquate à mesure que les missions évoluent ou que les circonstances changent. L’Armée canadienne devra déployer des forces au Canada et à l’étranger. La mobilité opérationnelle exigera des relations claires avec les autres N1 au sein du MDN et des FAC, ou des ententes avec des fournisseurs de transport privés ou alliés. La capacité de déployer des forces et de dissuader exigera également des capacités de transport et d’entrée adaptées à divers climats et terrains.

L’agilité institutionnelle est plus abstraite que la capacité de mobiliser et de déployer des forces. Elle nécessite d’apprendre rapidement des opérations en cours et de mettre en œuvre des changements dans l’entraînement, les tactiques et les procédures, ainsi que dans la doctrine, l’instruction, les structures, les installations ou les projets d’approvisionnement. L’agilité institutionnelle repose sur des systèmes et des processus permettant de transmettre rapidement l’information aux décideurs institutionnels et de recueillir leurs commentaires, ainsi que sur une culture d’acceptation du risque afin d’obtenir la meilleure solution disponible maintenant plutôt que la meilleure solution possible plus tard.

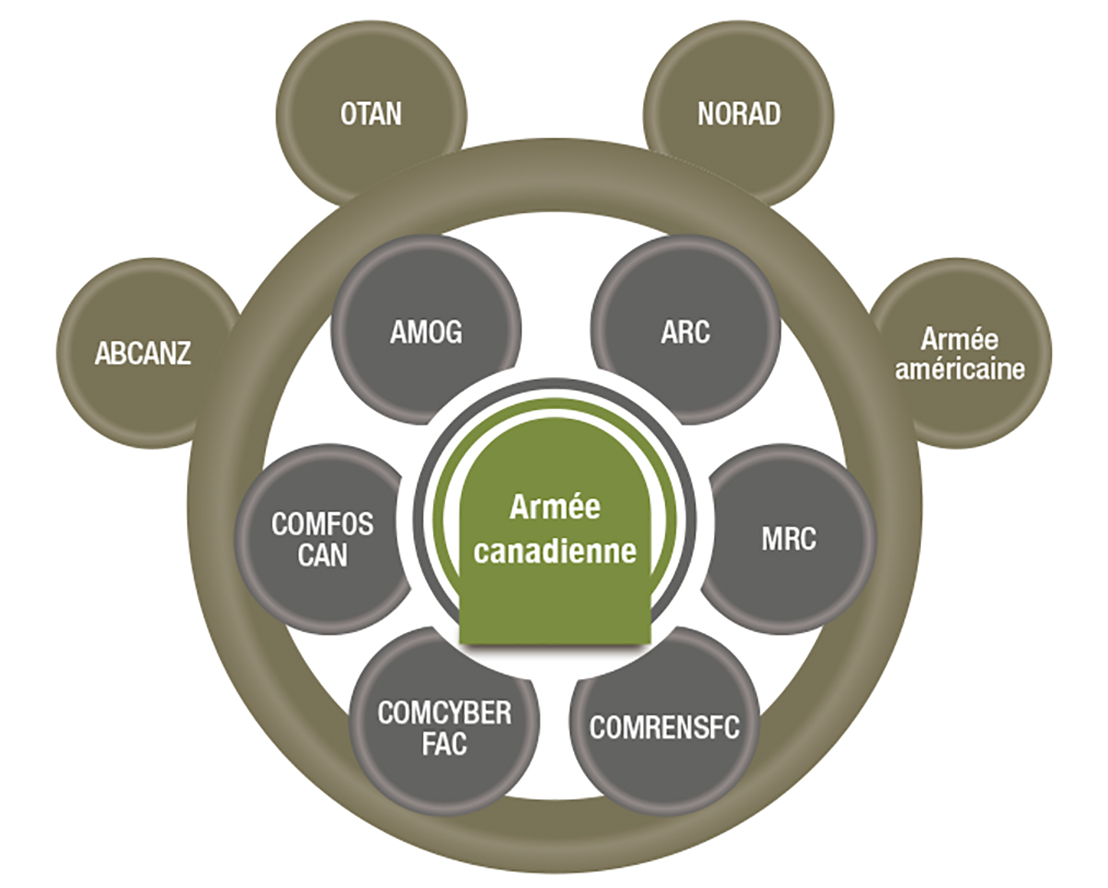

Figure 3-2 : Interopérabilité au sein de l’armée canadienne

Version texte

Armée canadienne

Cette carte conceptuelle présente les besoins de l’ Armée canadienne pour fonctionner efficacement au sein d’un réseau de partenaires nationaux et internationaux. Dix organisations et entités avec lesquelles l’Armée canadienne doit être interopérable.

Voici les organisations et entités concernées :

Entités canadiennes :

- AMOG (Autre ministère ou organisme gouvernemental)

- Il s’agit des ministères et des organismes fédéraux qui soutiennent ou coordonnent les opérations nationales et internationales de l’Armée.

- ARC (Aviation royale canadienne)

- L’organisation offre des services de mobilité aérienne, d’aviation tactique et de soutien opérationnel interarmées.

- MRC (Marine royale canadienne)

- L’organisation soutient les opérations maritimes et la projection de forces interarmées.

- COMRENSFC (Commandement du renseignement des Forces canadiennes)

- Le commandement fournit des capacités de renseignement et d’intégration pour une meilleure prise de décision.

- COMCYBERFAC (Commandement des cyberopérations des Forces armées canadiennes)

- Le commandement permet de mener des opérations cybernétiques et d’assurer la défense du spectre électromagnétique.

- COMFOSCAN (Commandement – Forces d’opérations spéciales du Canada)

- Le commandement mène des missions spécialisées et soutient les opérations interarmées.

Entités non canadiennes :

- ABCANZ (États-Unis, Grande-Bretagne, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande)

- Il s’agit d’un programme multinational d’interopérabilité axé sur la normalisation et la coopération entre les partenaires du Groupe des cinq.

- OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord)

- L’organisation offre des cadres opérationnels basés sur des alliances et une intégration des forces multinationales.

- NORAD (Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord)

- Le commandement soutient la défense continentale et l’alerte/le contrôle aérospatial en partenariat avec les États-Unis.

- Forces armées américaines

- Les Forces armées canadiennes entretiennent une interopérabilité bilatérale avec les Forces armées américaines dans tous les domaines.

L’Armée doit être interopérable dans le domaine technique, les procédures et la culture afin de soutenir les opérations de coalition, les missions interarmées et les approches pangouvernementales.

L’AC de 2040 devra améliorer son fonctionnement interne, sa collaboration avec les autres N1 au sein du MDN et des FAC, ainsi qu’avec ses alliés et partenaires. Elle sera probablement intégrée à une campagne des FAC dans un contexte pangouvernemental et au sein d’une alliance ou d’une coalition multinationale. L’interopérabilitéNote de bas de page 7 avec les autres services des FAC, les AMOG et les alliés est donc essentielle.

L’interopérabilité est un moyen d’atteindre des objectifs tels que le façonnement de l’environnement stratégique, le renforcement des capacités multinationales et la réduction des besoins en ressources. Elle présente notamment les avantages suivants : meilleur accès aux lieux et aux populations, utilisation des capacités des partenaires, compensation des écarts en matière de forces, renforcement de la légitimité politique et de la dissuasion.

Une intégration complète avec toutes les organisations n’est ni pratique ni rentable. Parfois, les mesures prises pour améliorer la collaboration avec un groupe peuvent ne pas fonctionner avec un autre. L’AC devra donner la priorité à la collaboration avec le reste des FAC, les AMOG, le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD), le Gp5 (Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et États-Unis d’Amérique) et les alliés de l’OTAN. Les forces terrestres doivent être entraînées, préparées, équipées et autonomes pour les opérations de coalition et capables de mener des opérations indépendantes au niveau requis.

Le partage des ressources avec les alliés peut aider à relever les défis liés à la logistique contestée, à la rareté des ressources et aux longues lignes de communication. Les ressources interchangeables, telles que les munitions, par exemple, permettent ce partage. Les opérations terrestres placeront les soldats et les soldates et les dirigeants dans des situations de coopération étroite avec leurs homologues des armées alliées. À ce titre, l’AC doit peaufiner sa culture et son instruction afin d’établir la confiance, de résoudre les problèmes tactiques et de vaincre les adversaires dans le cadre d’une alliance ou d’une coalition.

L’AC devra faire preuve de plus de souplesse, d’adaptabilité et d’interopérabilité pour appuyer les missions non traditionnelles menées avec d’autres partenaires gouvernementaux et pour intervenir en cas d’activités ennemies qui n’atteignent pas le seuil d’un conflit armé.

Intégrée sur le plan technologique

Les conflits récents montrent à quel point les données et la technologie sont importantes pour optimiser les armes et les plateformes plus anciennes, et surtout pour utiliser efficacement les nouveaux systèmes. L’intégration technologique est importante pour l’AC bien au-delà du domaine militaire, car elle permet de réduire les coûts financiers et le temps consacré aux tâches administratives courantes, libérant ainsi des ressources pour les opérations. Les logiciels et l’apprentissage automatique peuvent combiner des renseignements provenant de toutes les sources afin d’accélérer les cycles du renseignement, le ciblage et l’évaluation des dommages de combat. Si des termes tels que LAFANote de bas de page 8 , LAFENote de bas de page 9 et LAZBNote de bas de page 10 resteront d’actualité, des mesures de contrôle doctrinal supplémentaires pourraient devoir être mises en place, par exemple une « ligne avant robotisée ». L’intégration technologique nécessitera une amélioration constante du matériel, des logiciels, de la sécurité, des processus et de l’instruction afin que l’AC puisse rester un membre clé des alliances militaires et des accords de partage de renseignements.

Capacités requises par fonction opérationnelle

Bon nombre des capacités décrites dans le présent document prennent en charge plusieurs fonctions opérationnelles selon la manière dont elles sont utilisées. Pour obtenir les capacités requises, conformément aux caractéristiques définies pour l’AC de 2040, une série de changements transformateurs s’impose (voir le résumé à la Tableaux 3.3).

| Actuelle | Modernisée | Afin de |

|---|---|---|

| Contributions mondiales ponctuelles | Trois théâtres prioritaires | Détecter, dissuader et vaincre les adversaires qui cherchent à nuire au Canada. |

| Investissements au niveau de brigade | Investissements au niveau divisionnaire | Synchroniser les effets pandomaines et l’intégration interarmées. |

| Force terrestre polyvalente | Multiples rôles de combat de grande valeur | Concentrer les forces terrestres pour soutenir les opérations pandomaines. |

| Manœuvre terrestre | Manœuvrabilité, survivabilité, létalité, durabilité sur le plan organique | Optimiser les forces terrestres pour faire face aux menaces pandomaines. |

| Accent sur la mise sur pied d’une force | Culture opérationnelle où le DF, la MPF et toutes les activités sont liés à l’EF | Fournir des forces terrestres cohérentes pour permettre, soutenir et mener des opérations. |

| Interopérabilité avec les alliés | Capacités interchangeables avec les principaux alliés | Créer des avantages en matière de décisions et d’opérations. |

| Défis liés à l’emploi de la Rés AC | Rôles complémentaires et définis | Optimiser l’emploi de la Rés AC au sein d’ « Une Armée ». |

| Logistique désuète et fastidieus | Survivabilité, capacité de déploiement, persistance, logistique, capacités interchangeables avec les alliés | Permettre le SLC en tant que capacité de grande valeur pour les opérations interarmées et multinationales. |

| Systèmes manuels avec équipage | Systèmes avec ou sans équipage, robotisés, autonomes ou en équipe personne-machine | Obtenir des avantages en matière d’opérations, de décisions et de renseignements. |

| Intégration limitée des effets spatiaux, cyberspatiaux, d’OEM et d’OEI | Effets synchronisés et intégrés au niveau divisionnaire | Permettre une meilleure manœuvrabilité entre les domaines. |

Commandement

La fonction de commandement intègre toutes les fonctions opérationnelles dans un concept unique et complet au niveau stratégique, opérationnel ou tactique. Pour réaliser l’intégration et l’interopérabilité requises dans l’EOF, l’AC doit s’assurer que ses systèmes C5ISRT sont compatibles, voire communs, avec les autres systèmes de N1 du MDN/des FAC ainsi qu’avec ceux des alliés. L’intégration de toutes les fonctions opérationnelles ne concerne pas seulement les systèmes et l’équipement; elle comporte également un élément humain qui perdure et qui nécessitera une instruction et un enseignement efficaces, ainsi que des doctrines, des politiques, des infrastructures et des processus adaptés à l’EOF.

Les capacités particulières comprendront les aptitudes suivantes :

- Mettre sur pied et reconstituer des capacités C5ISRT qui soient interchangeables avec celles d’autres N1 du MDN/des FAC et des alliés;

- Mettre sur pied et reconstituer des capacités C5ISRT ayant une survivabilité et une mobilité au niveau divisionnaire et à des niveaux inférieurs, capables de fonctionner dans des environnements opérationnels électromagnétiques dégradés ou interdits;

- Intégrer et synchroniser les effets spatiaux et cyberspatiaux ainsi que du SEM et des OEI au niveau divisionnaire et à des niveaux inférieurs, en coordination avec les organisations responsables du MDN et des FAC;

- Contribuer à la défense par couches intégrées (DCI) au Canada et en Amérique du Nord ou dans le cadre d’une alliance ou d’une coalition à l’étranger;

- Mettre sur pied et reconstituer des quartiers généraux tactiques comprenant des postes de commandement principaux et secondaires, qui soient mobiles, résilients et capables de mener des opérations de manière dispersée et avec un lien arrière hors théâtre;

- Fournir des capacités C2 numérisées aux opérations tactiques, intégrées à d’autres liaisons de données du MDN/des FAC et des alliés à l’aide de protocoles communs;

- Adapter et réviser l’instruction individuelle et collective ainsi que l’EMP AC afin de donner la priorité aux OCM au niveau divisionnaire, à un rythme qui correspond à un environnement d'opérations (EO) en évolution rapide;

- Adapter et réviser la doctrine de l’AC sur le combat divisionnaire, à un rythme qui correspond à un EO en évolution rapide;

- Mettre sur pied et reconstituer des effectifs suffisants du renseignement de l’AC pour appuyer les besoins en matière de renseignement de l’AC et des forces terrestres afin d’obtenir un avantage décisionnel;

- Activer le C2 grâce à l’orientation vers les données, à l’aide des technologies émergentes telles que l’automatisation, l’analytique prédictive, l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle pour le ciblage et l’aide à la décision;

- Produire et reconstituer des systèmes d’armes attritionnables et améliorés sur le plan technologique à tous les niveaux, y compris différents types et tailles de systèmes sans équipage, afin de remplir divers rôles dans toutes les fonctions opérationnelles;

- Développer et utiliser des environnements et des outils d’instruction pertinents afin de permettre un rendement soutenu du personnel grâce à des systèmes d’instruction.

Détection

La fonction de détection fournit au commandant des renseignements et intègre des capacités qui recueillent et traitent les données. L’espace de bataille du futur sera saturé de dispositifs de collecte et soumis à des environnements opérationnels électromagnétiques dégradés. Les capacités de détection de l’AC seront intégrées aux forces interarmées et alliées qui partageront et recevront des volumes considérables de données brutes, d’informations et de renseignements traités.

Les capacités particulières comprendront les aptitudes suivantes :

- Soutenir les plans de collecte de renseignements au niveau des FAC dans tous les théâtres, y compris au Canada, pendant la période de rivalité afin d’augmenter les délais d’avertissement, grâce aux activités de la F rég, de la Rés AC et des RC;

- Intégrer et utiliser des outils d’analytique prédictive, l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et les systèmes autonomes pour améliorer des activités particulières, telles que la surveillance et la reconnaissance, ainsi que le traitement, l’exploitation et la diffusion à partir d’une source unique de grandes quantités de données et de renseignements;

- Intégrer et utiliser des outils d’analytique prédictive, l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et les systèmes autonomes afin d’améliorer le cycle du renseignement, y compris la collecte de renseignements provenant de sources multiples et le traitement de quantités massives de données et de renseignements;

- Créer, partager et recevoir des données et des informations numériques au moyen de systèmes et de réseaux interopérables avec les systèmes et réseaux des forces armées interarmées et alliées;

- Mettre en place et maintenir des relations et des accords en matière de partage d’informations et de renseignements avec les armées alliées et les partenaires régionaux;

- Intégrer des actifs de collecte adaptés au SEM qui sont des systèmes mobiles gérés par signature;

- Effectuer des missions de reconnaissance tactique améliorées par la robotique et les systèmes autonomes;

- Fournir des données, des informations et des renseignements à la DCI au Canada et en Amérique du Nord ou dans le cadre d’une alliance ou d’une coalition à l’étranger.

Action

La fonction d’action intègre les manœuvres, l’appui-feu et les OEI pour créer des effets. Les forces terrestres futures doivent soutenir l’application d’effets pandomaines dans le domaine terrestre, à partir de celui-ci et à travers celui-ci. Cette tâche sera accomplie conformément aux plans stratégiques et opérationnels interarmées et des FAC pendant la période de rivalité et les conflits armés.

La capacité unique mise sur pied par l’AC est une force terrestre capable de mener des opérations terrestres soutenues, notamment d’engager le combat direct avec les forces adverses, de prendre et de tenir le terrain, et de mener des opérations offensives et défensives qui exploitent et génèrent des effets pandomaines. L’AC du futur doit continuer à donner la priorité à la disponibilité opérationnelle pour les opérations, y compris les OCM, dans les composantes physiques, morales et conceptuelles de la puissance de combat. Les activités de développement des capacités et de MPF doivent être orientées vers la disponibilité opérationnelle des forces pour le niveau le plus élevé du spectre des conflits, à savoir le combat.

Les capacités particulières comprendront les aptitudes suivantes :

- Générer et reconstituer la puissance de combat pour mener des opérations dans des théâtres simultanés;

- Mener des OEI coordonnées avec d’autres N1 du MDN/des FAC et des alliés;

- Assurer l’instruction individuelle et collective aux OCM jusqu’au niveau divisionnaire;

- Utiliser les technologies émergentes pour améliorer l’efficacité du ciblage et réduire le temps entre la détection et le tir;

- Mener des opérations électromagnétiques visant à neutraliser et à affaiblir les capacités de l’adversaire, grâce à des systèmes mobiles gérés par signature;

- Fournir une capacité de frappe de précision à longue portée adaptée aux opérations au niveau divisionnaire;

- Intégrer les capacités interarmées dans les domaines cyberspatial, spatial et du SEM aux opérations tactiques terrestres, en coordination avec l’organisation responsable du MDN/des FAC;

- Créer des obstacles complexes et des systèmes défensifs et les surmonter grâce à des brèches;

- Intégrer les effets de l’aviation tactique;

- Équilibrer l’application des effets de précision et de masse;

- Mener des OCM dans les environnements ruraux et urbains;

- Créer des effets à partir du domaine terrestre qui contribuent à la DCI au Canada et en Amérique du Nord ou dans le cadre d’une alliance ou d’une coalition à l’étranger.

Protection

La fonction de protection protège la force, ses capacités et sa liberté d’action. Les capacités de protection, associées à la fonction de détection et au positionnement avancé des capacités dans les théâtres prioritaires, permettront à la force terrestre de survivre à la transition vers un conflit armé et de prendre rapidement l’initiative.

Les capacités particulières comprendront les aptitudes suivantes :

- Empêcher et/ou tromper les adversaires quant aux intentions, aux capacités et à la localisation des forces terrestres, en particulier les nœuds C5ISRT;

- Mettre sur pied et reconstituer des capacités de défense aérienne basée au sol et toutes armes à plusieurs niveaux, par des moyens actifs et passifs;

- Se défendre contre les menaces et les dangers chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN) et intervenir pour y faire face;

- Intégrer les capacités interarmées dans les domaines cyberspatial et spatial ainsi que du SEM et des OEI afin de dissuader et de contrer les menaces, en coordination avec les organisations responsables appropriées du MDN/des FAC ou des AMOG;

- Mettre sur pied des capacités électromagnétiques défensives pour permettre la gestion des signatures dans l’ensemble de l’environnement d’opérations électromagnétique, en coordination avec le Commandement des cyberopérations des FAC;

- Mettre en place et maintenir des capacités de lien arrière afin d’améliorer la protection de la force grâce à la dispersion physique et à la redondance des systèmes;

- Mettre sur pied des capacités intégrales de protection de la force pour le SLCNote de bas de page 11 et les éléments d’appui tactique menant des opérations dans l’ensemble de l’espace de bataille;

- Générer des soldats et des soldates résilients face aux OEI et aux cyberactivités des adversaires, grâce aux ressources des AMOG et du MDN/des FAC;

- Fournir des mesures efficaces de protection de la force fondées sur les menaces dans les théâtres prioritaires, y compris au Canada, que des opérations soient en cours ou non;

- Fournir une infrastructure de base résiliente pour permettre la continuité des opérations malgré les changements climatiques et les menaces à la sécurité.

Maintien en puissance

Au sein des forces terrestres, la fonction de maintien en puissance intègre les niveaux stratégique, opérationnel et tactique du soutien afin de générer et de maintenir la capacité des forces. Sans capacités de SLC adéquates à grande échelle, les forces terrestres ne seront pas en mesure de mener des opérations efficacement. Ces capacités doivent être adaptées à l’EOF qui exigera notamment de tirer parti de la robotique, des systèmes autonomes, des plateformes avec ou sans équipage et d’autres technologies émergentes afin d’atténuer les défis posés par des environnements logistiques contestés et des espaces de bataille étendus.

Les forces terrestres joueront un rôle important dans la mise sur pied du personnel, de l’équipement et des capacités nécessaires pour mener à bien les activités de soutien opérationnelNote de bas de page 12 et assurer la protection de celles-ci à toutes les étapes des opérations interarmées, afin de permettre la mise en œuvre des OCM au niveau divisionnaire. L’AC doit intégrer le développement de ses capacités de SLC aux systèmes interarmées et alliés de soutien opérationnel et de maintien en puissance des opérations.

Les capacités particulières comprendront les aptitudes suivantes :

- Former et entraîner les forces terrestres à utiliser, à soutenir et à reconstituer un système d’échelons tactiques jusqu’au niveau divisionnaire, renforcé par les technologies émergentes afin d’assurer un ravitaillement agile et résilient de la force combattante;

- Mettre sur pied et reconstituer des organisations, du personnel et du matériel de SLC en quantité suffisante pour soutenir des opérations à grande échelle;

- Mettre sur pied des organisations, du personnel et du matériel de SLC en quantité suffisante pour permettre une progression vers l’avant et une transition rapide vers un conflit armé;

- Se procurer les quantités adéquates de matériel pour soutenir la reconstitution;

- Intervenir en cas de menaces et de dangers CBRN grâce à des capacités de décontamination à grande échelle;

- Intégrer des capacités de maintenance prédictive;

- Intégrer les technologies émergentes dans les activités du SLC.

Dépendances pour la puissance terrestre

Ce concept propose des changements à grande échelle et exige une meilleure intégration de l’AC avec les FAC, ainsi que des forces terrestres avec d’autres éléments. Le passage à des opérations au niveau divisionnaire aura des répercussions sur d’autres éléments des FAC qui appuient l’AC et les forces terrestres. Certaines dépendances à l’égard des capacités des FAC et des politiques gouvernementales resteront les mêmes, tandis que d’autres changeront en raison de la modernisation de l’AC. Ces dépendances doivent être clairement expliquées et gérées afin d’assurer l’intégration et la mise en œuvre réussies de ce concept.

Pour les exigences qui ne relèvent pas de sa compétence, le quartier général de l’AC doit avoir une orientation stratégique et veiller à ce que les exigences de l’AC soient continuellement défendues auprès des décideurs appropriés. Certaines capacités de l’AC, telles que les fonctions logistiques et de renseignement de l’Armée canadienne, ont de nombreux liens et dépendances avec leurs équivalents dans les FAC ou d’autres services. Les capacités de l’AC doivent s’intégrer efficacement aux FAC et aux autres services afin de donner et de recevoir du soutien.

L’approvisionnement et la gestion du cycle de vie échappent au contrôle de l’AC et relèvent du gouvernement du Canada et de l’industrie. Ils sont essentiels pour atteindre l’échelle, la létalité, la disponibilité opérationnelle et la durabilité dont l’AC a besoin. L’AC doit faire preuve de stratégie pour donner des conseils clairs et fermes à la direction du MDN/des FAC afin d’influencer ces politiques et ces processus.

Voici quelques exemples particuliers de dépendance :

- La projection de forces vers le théâtre et à l’intérieur de celui-ci peut nécessiter l’intervention de l’Aviation royale canadienne (ARC), de la Marine royale canadienne, des forces alliées et partenaires, ainsi que d’entrepreneurs commerciaux;

- La capacité d’utiliser les effets de l’aviation tactique dépend du C2, des structures et des pouvoirs de l’ARC;

- La mise sur pied de SLC adéquat et résilient dépend de l’intégration du Plan de campagne de modernisation de la logistique interarmées du MDN/des FAC et des efforts subordonnés;

- La mise sur pied et le développement des capacités de renseignement dépendent du Commandement du renseignement des Forces canadiennes;

- La mise sur pied et le développement des capacités cyberspatiales et spatiales ainsi que du SEM de l’AC, ainsi que des capacités et activités liées à l’information, doivent être guidés par l’organisation responsable du MDN/des FAC et coordonnés avec les autres N1 du MDN/des FAC;

- L’innovation, l’intégration et l’utilisation rapides des technologies émergentes dépendent de la capacité du MDN/des FAC à adapter promptement leurs politiques et cadres internes et à recommander au gouvernement du Canada d’autres changements de politiques nécessaires;

- La protection, la préservation et la reconstitution des forces terrestres dépendent des capacités logistiques médicales des Services de santé des Forces canadiennes;

- L’acquisition de matériel consommable en quantité suffisante pour appuyer l’instruction et les opérations nécessite le soutien de l’industrie qui doit disposer de capacités de production rapides;

- Le soutien logistique intégré tout au long du cycle de vie des capacités de combat de l’AC dépend de l’industrie;

- La résilience des installations et des processus de l’AC dépend de la solidité et de la résilience des infrastructures locales, nationales et essentielles.

Chapitre 4 – Conclusion

Ce concept influencera la modernisation de l’AC, notamment ses processus, ses structures, ses institutions, son approvisionnement en matériel et ses opérations, à l’appui d’objectifs stratégiques durables. Ce concept expose les défis auxquels l’Armée canadienne sera probablement confrontée en 2040, les caractéristiques dont elle devra se doter et les changements généraux qu’elle devra apporter à ses capacités afin de disposer d’une force de combat durable et létale à l’appui du combat interarmées et de coalition. En apportant les changements nécessaires pour se doter de solides capacités de combat au niveau divisionnaire afin de faire face aux menaces de l’avenir, l’Armée canadienne du futur sera celle dont le Canada a besoin.