Rapport d’évaluation sur le volet acquisition du Programme d’acquisition et de traitement des archives privées (de 2019-2020 à 2023-2024)

Sur cette page

- Résumé

- 1. Objectifs de l’évaluation

- 2. Description du programme

- 3. Méthodologie et limites de l’évaluation

-

4. Constatations de l’évaluation

- 4.1 Efficience et efficacité des instruments de politique d’acquisition des Archives privées de BAC

-

4.2 Efficience du processus d’acquisition des Archives privées de BAC

- 4.2.1 Planification des acquisitions

- 4.2.2 Facteurs d’une décision sur les acquisitions

- 4.2.3 Méthodes pour cerner les lacunes dans les collections et veiller à ce que celles-ci soient représentatives de la diversité canadienne

- 4.2.4 Méthodes pour résoudre la question des groupes sous-représentés et exclus

- 4.2.5 Principales difficultés du processus d’acquisition

- 4.2.6 Expérience dans le cadre du processus de dons

- 4.2.7 Le point de vue du personnel des archives privées sur les relations avec les donateurs

- 4.3 Progrès vers l’atteinte des résultats

- 5. Conclusion

- 6. Recommandations

- Annexe A : Réponse de la direction et plan d’action

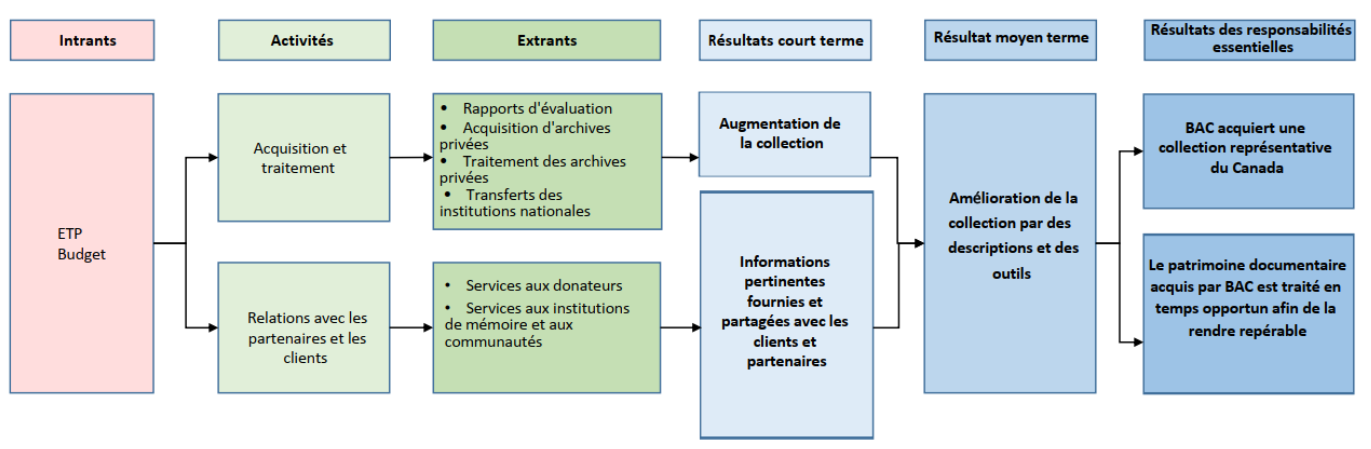

- Annexe B : Modèle logique du Programme d’acquisition et de traitement des archives privées

- Annexe C : Stratégie de mesure du rendement

- Annexe D : Résultats des sondages auprès des donateurs et du personnel

- Annexe E : Exemples d’archives privées acquises

- Annexe F : Bibliographie

- Notes de bas de page

Résumé

Introduction

Le présent rapport communique les résultats de l’évaluation du volet acquisition du Programme d’acquisition et de traitement des archives privées (le Programme) de Bibliothèque et Archives Canada (BAC). Le Programme fait partie de la responsabilité essentielle de BAC : Acquérir et préserver le patrimoine documentaire. BAC l’utilise pour acquérir, à l’aide de dons ou de conventions d’achat, le patrimoine documentaire présentant un intérêt historique. Les acquisitions proviennent du grand public, d’institutions nationales, d’organismes non gouvernementaux et du secteur privé. Le Programme assure l’acquisition d'archives privées, tant analogiques que numériques, et permet à la population canadienne de les repérer et de les utiliser.

L’acquisition d’archives est l’outil par lequel une institution obtient la responsabilité physique et intellectuelle du patrimoine documentaire acquis par des dons, des achats ou des transferts. Des spécialistes en archivistique évaluent les documents pour déterminer si leur acquisition respecte les politiques et les critères de l’institution relatifs aux collections. Les pratiques et les principes reconnus de la science archivistique aident à décider si un document présente un intérêt ou une importance historique ou archivistique.

Le Cadre de politique d’évaluation et d’acquisition (2016) et l’Orientation en matière d’acquisition d'archives privées 2019-2024 de BAC guident les décisions et les priorités de l’institution à cet égard.

Portée de l’évaluation

L’évaluation portait sur la période de 2019-2020 à 2023-2024. Pour examiner le rendement du Programme, les questions suivantes furent posées :

- Dans quelle mesure les politiques, la stratégie et les procédures d’acquisition d’archives privées sont-elles respectées? et atteignent-elles leurs objectifs?

- Le processus d’acquisition d’archives privées de BAC est-il efficient?

- Quels sont les progrès accomplis pour atteindre les résultats du Programme à court, moyen et long terme visés par le volet (voir l’annexe B)?

Méthodologie

L’évaluation a été réalisée en conformité avec la Politique sur les résultats et la Directive sur les résultats du Conseil du Trésor (2016). L’approche méthodologique combinait des éléments de recherche qualitatifs et quantitatifs, dont une revue de la documentation et de la littérature, des entrevues avec des sources clés, des enquêtes auprès des donateurs et du personnel archivistique ainsi que des analyses des données sur les finances et le rendement.

Principales constatations

Globalement, le volet acquisition du Programme fonctionne bien : les instruments de politique demeurent pertinents et sont utilisés activement; le fonctionnement du processus est conforme aux instruments de politique établis; et des progrès intéressants sont accomplis vers l’atteinte des résultats espérés du Programme. Il y a néanmoins des enjeux à régler et des aspects à améliorer. Les donateurs sont surtout motivés par l’envergure nationale de BAC et le désir de préserver leur héritage. Leur taux de satisfaction à l’égard du processus de don et des interactions avec le personnel varie considérablement, surtout lorsque les offres sont refusées ou retirées. Cette constatation montre la nécessité de clarifier l’information, de mieux communiquer et de resserrer les échéanciers tout au long du processus de don.

L’évaluation a révélé que certains aspects des instruments de politique sont à revoir pour garantir le respect des droits des Autochtones. De plus, aucun instrument ne porte précisément sur l’acquisition de documents concernant les Autochtones ou créés par les Premières Nations, les Inuit et les Métis. Elle montre également que l’imprévisibilité des ressources financières consacrées aux achats a des conséquences néfastes : le Programme n’offre pas suffisamment de souplesse pour réaliser des acquisitions importantes dans un bref délai; et la capacité de faire des acquisitions proactives et de combler des lacunes dans les collections est limitée. Cependant, l’évaluation n’a trouvé aucune preuve d’un manque de ressources persistant qui empêcherait d’atteindre les résultats du Programme. Enfin, le processus d’acquisition doit être réexaminé à la lumière des améliorations suggérées par le personnel et les donateurs.

Recommandations

Voici les recommandations concernant la gestion du Programme :

- Des instruments de politique qui respectent les droits des Autochtones : Éviter tout concept colonial ou discriminatoire dans les procédures et les politiques d’acquisition. Élaborer des procédures ou des instruments de politique particuliers pour répondre aux besoins des Autochtones en matière de gouvernance des données et orienter les activités de mobilisation et de consultation avec les communautés autochtones dans le domaine des acquisitions d’archives privées.

- Améliorer les communications avec les donateurs, l’appui qui leur est offert et les efforts de mobilisation : Mettre à jour la page Web de BAC « Don de documents d’archives », et inclure des liens vers le Cadre de politique d’évaluation et d’acquisition et l’Orientation en matière d’acquisition d’archives privées de BAC. Élaborer des guides et des outils d’aide en langage clair et simple pour expliquer aux donateurs le processus et les échéanciers. Créer des moyens pour reconnaître officiellement les contributions des donateurs au patrimoine documentaire national.

- Réexaminer les processus et améliorer le perfectionnement professionnel du personnel : Revoir les processus et simplifier les procédures internes pour améliorer le processus d’acquisition. Recueillir des données pour connaître les occasions d’optimiser l’utilisation des ressources, par exemple dans le but de mieux équilibrer la charge de travail du personnel liée aux acquisitions et au traitement. Mieux former le personnel dans les domaines de la sensibilisation aux réalités culturelles, des relations avec les Autochtones et des compétences humaines afin d’améliorer les relations avec les donateurs et l’expérience de ces derniers.

Réponse de la direction et plan d’action

La réponse de la direction aux recommandations et le plan d’action établi en conséquence se trouvent à l’annexe A.

1. Objectifs de l’évaluation

Le présent rapport communique les résultats de l’évaluation du volet acquisition du Programme d’acquisition et de traitement des archives privées de BAC. L’évaluation portait sur le rendement du Programme sur une période de cinq ans, de 2019-2020 à 2023-2024. L’objectif était de répondre aux questions suivantes :

- Dans quelle mesure les politiques, la stratégie et les procédures d’acquisition d’archives privées sont-elles respectées? et atteignent-elles leurs objectifs?

- Le processus d’acquisition d’archives privées de BAC est-il efficient?

- Quels sont les progrès accomplis pour atteindre les résultats du Programme à court, moyen et long terme visés par le volet (voir l’annexe B)?

2. Description du programme

2.1. Programme d’acquisition et de traitement des archives privées

Le Programme d’acquisition et de traitement des archives privéesFootnote 1 fait partie de la responsabilité essentielle de BAC Acquérir et préserver le patrimoine documentaire. BAC l’utilise pour acquérir, à l’aide de dons ou de conventions d’achat, le patrimoine documentaire présentant un intérêt historique. Les acquisitions proviennent du grand public, d’institutions nationales, d’organismes non gouvernementaux et du secteur privé. Le Programme assure l’acquisition des archives privées, tant analogiques que numériques, et permet à la population canadienne de les repérer et de les utiliser. Il est géré par la Division des archives privées sur la science et la gouvernance et la Division des archives privées sur la vie sociale et la culture, qui font partie de la Direction générale des archives et du patrimoine publié (anciennement la Direction générale des archives)Footnote 2.

La Division des archives privées sur la science et la gouvernance s’occupe des domaines économiques, scientifiques, politiques, administratifs et militaires de la société canadienne, tandis que celle sur la vie sociale et la culture se charge des sphères sociales, culturelles et artistiques.

Dans un souci de simplicité, le terme « archives privées de BAC » fait référence aux deux divisions ci-dessus dans l’ensemble du rapport.

2.2. Flux de travailFootnote 3 et processus d’acquisition des archives privées

Selon la littérature, l’acquisition d’archives consiste à chercher et à recevoir des documents de n’importe quelle source au moyen de transferts, de dons ou d’achatsFootnote 4. C’est le fruit d’un travail d’évaluation et d’acquisition. L’évaluation d’archives est le processus par lequel un dépôt détermine si des documents ou du matériel ont une valeur permanente en lien avec son mandat et ses politiques sur les collectionsFootnote 5. L’acquisition fait référence à l’ajout physique et légal de matériel documentaire, principalement non publié, dans les collections d’un dépôt d’archivesFootnote 6.

Les décisions découlant de l’évaluation sont fondamentales, car elles ont des répercussions sur le développement général des collections d’un dépôt, ainsi que sur les activités opérationnelles connexes comme l’accessibilité et la préservation. Les institutions d’archives établissent souvent une stratégie énonçant les principes et les critères qui orientent les décisions en matière d’évaluation et d’acquisition. Il est ainsi plus facile de prendre des décisions stratégiques concernant les ressources, la main-d’œuvre et l’infrastructure d’entreposage consacrées au soin des collections.

Les décisions et les priorités de BAC liées aux acquisitions sont régies par le Cadre de politique d’évaluation et d’acquisition (2016) et l’Orientation en matière d’acquisition d’archives privées 2019-2024. Les documents privés sont acquis au moyen de dons, de transferts et d’achats. Ils sont évalués à l’aide des normes et des pratiques reconnues de la science archivistique.

Le processus d’acquisition suit toujours les mêmes étapes de base, avec de légères variantes pour les achats et les acquisitions proactives. Dans de tels cas, les archivistes analysent les collections dans le portefeuille archivistique sous leur responsabilité, réalisent une analyse environnementale afin de repérer les documents qui combleraient des besoins pour le développement des collections, puis transmettent une recommandation à la direction.

Le processus pour les dons est généralement le suivant :

- Les offres de dons sont soumises à BAC à l’aide du formulaire « Offrir vos archives », envoyé par courriel à l’équipe des donsFootnote 7. Les donateurs peuvent se renseigner auprès de l’équipe, par courriel ou par téléphone, avant de recevoir le formulaire.

- L’équipe des dons envoie un accusé de réception par courriel au donateur et fait parvenir l’offre au portefeuille d’archives approprié.

- Les archivistes du portefeuille examinent l’offre et déterminent si le matériel proposé correspond aux politiques et aux priorités de BAC concernant les collections d’archives privées.

- Les archivistes préparent un rapport d’évaluation et d’acquisition afin de décrire le matériel offert (état physique, contenu, volume, estimation du niveau d’effort requis pour la description et l’organisation), d’analyser son importance et de déterminer si ce matériel améliorerait ou compléterait les collections. Si l’acquisition du matériel n’est pas judicieuse, BAC en informe le donateur et l’oriente, si possible, vers une autre institution culturelleFootnote 8. Un rapport d’évaluation et d’acquisition est également nécessaire pour les ajouts de matériel à des collections existantes, les acquisitions proactives lancées par les archivistes et les achats.

- Le gestionnaire du portefeuille examine le rapport, donne son approbation et, dans certains cas, soumet le rapport aux directeurs pour demander leur approbation. Les ajouts à des collections existantes sont approuvés par des gestionnaires, et les nouvelles acquisitions, par les directeurs. Les achats peuvent, selon le prix, exiger l’approbation de niveaux supérieursFootnote 9. Une note de breffage est alors préparée à l’intention du niveau de direction approprié.

- Une fois le rapport approuvé, l’archiviste informe le donateur de la décision, modifie l’état de l’offre de don dans le Système de suivi des cas d’acquisition et transmet les coordonnées du donateur à l’équipe du Contrôle physique, à la Direction générale de la préservation et de la numérisation.

- Le Contrôle physique communique avec le donateur pour organiser le déménagement du matériel de l’emplacement du donateur à BAC. Si les documents sont numériques, les archivistes informent l’équipe de l’Intégration numérique, dans le Secteur des services numériques, afin d’organiser l’importation de documents dans les systèmes de BAC.

- L’archiviste prépare l’acte de donation (un instrument juridique par lequel le donateur cède officiellement la propriété du matériel à BAC) et l’envoie par courrier au donateur aux fins de signature.

- Le donateur renvoie la copie signée de l’acte de donation pour que BAC le signe, puis une copie finale et officielle de l’acte est envoyée au donateur pour ses dossiersFootnote 10.

- Si le donateur demande un reçu à des fins fiscales ou une attestation de biens culturels, l’archiviste informe l’équipe de l’Assurance de la qualité et de la Coordination, aux Archives privées, pour qu’elle organise l’évaluation monétaire interne et externe.

- Les archivistes passent ensuite à l’organisation et à la description du matériel, une exigence pour les évaluations externes. Le matériel dont la valeur monétaire dépasse 15 000 $Footnote 11 exige une évaluation externe de la part du Conseil national d’évaluation des archives (CNEA), qui a ses propres processus de demande et procédures.

- Après avoir reçu l’évaluation monétaire du CNEA, l’archiviste transmet les résultats au donateur et délivre le reçu aux fins d’impôt pour que le donateur ait droit à un crédit d’impôt.

- Si le donateur demande une attestation de biens culturels, l’évaluation du CNEA et les autres documents requis sont soumis à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (CCEEBC)Footnote 12 aux fins d’évaluation.

- L’archiviste transmet au donateur les résultats de l’évaluation et fournit le reçu aux fins d’impôt. Les reçus pour crédits d’impôt découlant d’une évaluation monétaire effectuée par le CNEA ou la CCEEBC doivent être remis dans un délai de cinq ans après la signature de l’acte de donation.

Le processus est le même pour les ajouts de matériel à des collections existantes. Dans le cas d’un achat, un contrat d’achat est remis au propriétaire du matériel, le paiement est effectué et le matériel est transféré à BAC.

2.3. Ressources du Programme

À titre d’information, le tableau 1 présente les ressources financières et humaines du Programme.

| Description | 2019–2020 | 2020–2021 | 2021–2022 | 2022–2023 | 2023–2024 |

|---|---|---|---|---|---|

| Dépenses réelles : budget de base (en dollars) | |||||

| Salaires | 5 599 125 | 5 079 235 | 4 579 430 | 4 921 901 | 6 464 180 |

| F et E | 157 195 | 6 885 | 23 471 | 63 352 | 586 039 |

| Total partiel | 5 756 321 | 5 086 120 | 4 602 902 | 4 985 253 | 7 050 218 |

| Dépenses réelles : financement temporaire (en dollars) | |||||

| Salaires | 1 880 895 | 1 933 938 | 1 104 597 | 283 856 | - |

| F et E | 108 238 | 28 698 | 93 093 | 75 094 | 17 283 |

| S et C | 1 190 037 | 1 107 233 | 719 565 | - | - |

| Total partiel | 3 179 170 | 3 069 870 | 1 917 255 | 358 950 | 17 283 |

| Total | 8 935 491 | 8 155 990 | 6 520 157 | 5 344 203 | 7 067 501 |

| Ressources humaines (équivalents temps plein – ETP) | |||||

| ETP : budget de base | |||||

| ETP réels | 65 | 58 | 49 | 55 | 67 |

| ETP : financement temporaire | |||||

| ETP réels | 24 | 24 | 13 | 3 | - |

| Total | 89 | 82 | 62 | 58 | 67 |

| Source : Systèmes financiers de BAC | |||||

3. Méthodologie et limites de l’évaluation

L’évaluation a été réalisée en conformité avec les normes d’évaluation décrites dans la Politique sur les résultats et la Directive sur les résultats du Conseil du Trésor (2016). L’approche méthodologique combinait des éléments de recherche qualitatifs et quantitatifs, dont une revue de la documentation et de la littérature, des entrevues avec des sources clés, des enquêtes auprès des donateurs et du personnel archivistique ainsi que des analyses des données sur les finances et le rendement.

Moins de 30 % des donateurs ont répondu au sondage sur le processus de dons, ce qui limite les conclusions que l’on peut tirer quant à la gravité et à l’ampleur des enjeux soulevés. Les résultats du sondage donnent néanmoins de précieux renseignements sur l’expérience des donateurs et les améliorations à apporter.

4. Constatations de l’évaluation

4.1 Efficience et efficacité des instruments de politique d’acquisition des Archives privées de BAC

Constatation : Les instruments de politique demeurent pertinents et sont utilisés activement. Ils sont conformes aux pratiques exemplaires en archivistique. Des mesures ont été prises pour que ces instruments restent à jour. Il faut cependant revoir certains aspects du Programme et réviser les instruments connexes pour assurer le respect des droits des Autochtones.

4.1.1 Pertinence du Cadre de politique d’évaluation et d’acquisition

Les entrevues avec les membres de la direction et les sondages auprès du personnel révèlent que le Cadre de politique d’évaluation et d’acquisition (2016) demeure pertinent, mais qu’une mise à jour s’impose et que certains aspects sont à revoir. La direction perçoit le Cadre comme un document évolutif offrant la souplesse nécessaire pour établir et adapter les priorités en fonction du contexte social. Par contre, des membres du personnel souhaitent revoir les principes de représentativité et d’importance nationale, estimant qu’il y une contradiction entre les deux. Le concept d’importance nationale n’est pas inclusif, comprend une dimension coloniale et renforce les privilèges. En effet, des personnes créatives et influentes dans leur discipline n’ont jamais été reconnues à l’échelle nationale en raison des obstacles sociaux et de la discrimination systémique.

Les documents sur le Programme prouvent que le Cadre est fort utilisé. L’évaluation a démontré que des éléments clés du Cadre sont repris dans les instruments opérationnels et les lignes directrices connexes.

4.1.2 Efficacité du Cadre de politique d’évaluation et d’acquisition et de l’Orientation en matière d’acquisition d’archives privées 2019-2024 pour résoudre les enjeux liés au développement des collections

Les cadres de politique d’évaluation et d’acquisition et les orientations en matière d’acquisition d’archives privées sont des instruments de politiqueNote de bas de page 13 conçus pour fonctionner de concert. Les entrevues avec la direction et le sondage auprès du personnel ont toutefois démontré que ce sont principalement les orientations qui guident le développement des collections et qui aident à établir des stratégies pour combler les lacunes.

L’évaluation révèle que la direction et le personnel ont des points de vue différents quant à l’efficacité de l’Orientation 2019-2024, pour combler les lacunes au chapitre du développement des collections. La direction estime que l’Orientation était efficace, car elle a aidé à sélectionner le matériel, à prendre des décisions sur les acquisitions et à cerner les parties des collections à améliorer. Le personnel, lui, considère que les instruments de politique doivent être accompagnés de ressources et de fonds adéquats pour bien combler les lacunes dans les collections. Il estime aussi que l’on compte trop sur les offres de dons et qu’on n’encourage pas assez les acquisitions proactives et la sensibilisation.

L’évaluation a révélé un manque d’instruments portant précisément sur l’acquisition de documents concernant les Premières Nations, les Inuit et les Métis ou créés par ces peuples. Les instruments actuels sont trop génériques pour répondre aux préoccupations et aux besoins particuliers des Autochtones. D’autres institutions culturelles nationales, comme la Bibliothèque nationale de Nouvelle-ZélandeNote de bas de page 14 et les Archives nationales d’AustralieNote de bas de page 15, ont établi des protocoles ou des principes pour orienter toutes les activités liées au savoir traditionnel et au patrimoine culturel des peuples autochtones dans leur pays. BAC n’a pas de lignes directrices de cette nature pour l’instant.

L’équipe de l’évaluation a demandé aux Initiatives autochtones de BAC d’exposer leur point de vue sur les pratiques d’acquisition des archives privées et l’inclusion du patrimoine autochtone dans les collections. Voici leurs recommandations :

- Réexaminer les pratiques et les instruments d’acquisition pour veiller à ce qu’ils ne soient pas « extractifs »Note de bas de page 16 et qu’ils respectent la souveraineté des données autochtones, la gouvernance des données et la propriété des communautés.

- Envisager, dans la mesure du possible, des modalités flexibles (comme un modèle de gestion conjointe) permettant aux communautés autochtones de conserver la propriété du matériel et de déterminer les droits d’accès

- S’assurer que les communautés concernées ont autorisé l’acquisition de matériel autochtone, et que leurs préférences et leurs besoins ont été pris en considération lorsque le donateur a établi les conditions d’accès.

L’orientation en matière d’acquisition 2025-2030 est en cours d’élaboration. Conformément aux priorités stratégiques énoncées dans Vision 2030 et dans l’Orientation stratégique 2025-2027 de BAC, elle mettra l’accent sur les Premières Nations, les Inuit et les Métis; l’équité, la diversité, l’inclusion et l’accessibilité (EDIA); les jeunes; et les usagers. Elle sera fondée sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les principes Joinet-Orentlicher, la Déclaration de Tandanya (Document PDF) (en anglais seulement), la souveraineté des données autochtones et les recommandations du Comité directeur sur les archives canadiennes concernant la réconciliation. (Document PDF) La direction a aussi mentionné qu’elle a mené des consultations approfondies avec le Cercle consultatif autochtone de BAC, le Conseil consultatif jeunesse et diverses institutions d’archives.

4.2 Efficience du processus d’acquisition des Archives privées de BAC

Constatation : Globalement, le fonctionnement du processus d’acquisition des archives privées est conforme aux instruments de politique existants, et les ressources du Programme sont gérées en fonction du budget accordé. Des mécanismes adéquats sont en place pour connaître les lacunes dans les collections et s’assurer que celles-ci sont inclusives et reflètent la diversité de la société canadienne en constante évolution. L’expérience a montré que l’imprévisibilité des montants attribués pour l’achat d’archives privées empêche d’avoir la souplesse nécessaire pour effectuer des acquisitions importantes à court préavis. Cette imprévisibilité limite aussi la capacité de faire des acquisitions proactives et de combler des lacunes dans les collections. Cependant, rien dans le rendement et les données financières du Programme ne laisse croire qu’un manque de ressources chronique empêche d’atteindre les résultats prévus.

4.2.1 Planification des acquisitions

L’évaluation montre que les pratiques de planification varient entre les sections, les équipes et les portefeuilles, principalement à cause des sujets traités et des environnements externes. La planification des acquisitions constitue un défi en raison des incertitudes et des imprévus. BAC souhaite multiplier ses méthodes d’acquisition, mais semble se concentrer fortement sur les dons, au détriment des acquisitions proactives et de la sensibilisation.

Selon la direction, la quantité d’acquisitions ne peut être planifiée, car il est impossible de prévoir le contenu des dons offerts à BAC ou les circonstances externes pouvant engendrer des acquisitions (comme les ventes aux enchères, la dissolution d’organisations, les restructurations d’entreprises, les prises de contrôle et les faillites). Ces dernières surviennent généralement très rapidement et exigent souvent une réaction rapide ainsi que des ressources matérielles et humaines importantes, dépassant parfois les capacités des deux divisions qui gèrent de telles acquisitions. En outre, la haute direction et les gestionnaires conviennent que les budgets des cinq dernières années étaient difficiles à prévoir, ce qui affecte la capacité de planification et d’acquisition proactive. Pour toutes ces raisons, les dons demeurent la méthode d’acquisition privilégiée.

La capacité du personnel est un autre facteur important dont les gestionnaires doivent tenir compte dans leur planification. Des ressources humaines insuffisantes les obligent parfois à compléter leur équipe avec des employés occasionnels ou à temps partiel. Les pratiques d’estimation des ressources varient d’un gestionnaire à l’autre. Certains se basent sur des précédents pour établir des quotas et des matrices de planification. En général, la planification des ressources découle des rapports d’évaluation et d’acquisition préparés par des archivistes, qui estiment l’ampleur des efforts requis, le temps nécessaire pour classer et décrire le matériel ainsi que les traitements de préservation qui pourraient s’imposer. Pour résoudre des problèmes de capacités, des gestionnaires veillent à ce que leurs employés soient à l’aise dans plusieurs domaines et puissent intervertir leurs rôles.

Du point de vue du personnel, la planification des acquisitions fait référence aux aspects pratiques et opérationnels qui précèdent et suivent la décision. Elle comprend généralement des consultations avec les donateurs, la direction et d’autres divisions de BAC, comme la Préservation, le Contrôle physique, l’Intégration numérique et d’autres sections responsables des archives privées. Pour le personnel, les supports et la quantité de matériel sont les deux principaux facteurs qui influent sur la planification. Des spécialistes sont consultés au besoin, par exemple, pour connaître les ressources qu’exige la préservation de certains types et quantités de documents analogiques. On les consulte aussi pour gérer de vastes quantités de matériel numérique et de supports inconnus. Parfois, le personnel doit faire des plans pour obtenir de l’équipement ou des logiciels spécialisés, et informer à l’avance les équipes concernées.

4.2.2 Facteurs d’une décision sur les acquisitions

La documentation du Programme, les entrevues avec la direction et le sondage auprès du personnel révèlent que les décisions concernant de nouvelles acquisitions se prennent au niveau des directeurs. Les gestionnaires peuvent approuver l’acquisition de versementsNote de bas de page 17 et revoir les recommandations du personnel archivistique dans les rapports d’évaluation et d’acquisition.

En règle générale, les recommandations du personnel sur les acquisitions dépendent des réponses aux questions suivantes :

- Le matériel enrichit-il des parties sous-développées dans les collections de BAC?

- L’acquisition possible est-elle un doublon de matériel déjà contenu dans les collections?

- Le matériel est-il lié à un aspect mal documenté de l’histoire canadienne ou à un domaine sur lequel il existe déjà beaucoup d’information publiquement accessible?

- Est-ce un objet historique qui aidera à comprendre le contexte ou qui demeurera pertinent à l’avenir?

- Le sujet est-il bien connu ou pas du tout?

Le sondage démontre que les critères les plus fréquemment utilisés par les archivistes pour évaluer le matériel d’une acquisition sont l’unicité et la correspondance avec les priorités de BAC, suivis par l’importance historique, l’importance nationale, la quantité suffisante, l’EDIA et l’état physique (voir la figure 1). Le personnel donne des explications variées pour expliquer ces choix. Tous les critères sont importants et pris en considération, mais tous n’ont pas le même poids. Par exemple, l’unicité et la rareté sont évaluées au cas par cas; la quantité suffisante et l’état physique aident à déterminer si du matériel doit être exclu d’une acquisition; et les besoins des chercheurs et des usagers de BAC sont un critère complémentaire et non une priorité. Le personnel mentionne que d’autres critères, comme le temps requis pour l’organisation et la description, la préservation et les frais de transport, n’empêchent pas nécessairement une acquisition, mais sont pris en considération lorsque la direction décide d’approuver une acquisition ou non, surtout lorsque les ressources ou l’espace d’entreposage sont limités. Certains membres du personnel ne tiennent pas compte du coût de la préservation, estimant que ce critère ne relève pas de leur responsabilité. D’autres signalent que la rareté est utilisée au cas par cas, car ce critère exige un examen physique du matériel, qui n’est pas toujours réalisable.

Figure 1 - Facteurs/critères utilisés dans les recommandations d'acquisition (en %)

Figure 1 - Facteurs/critères utilisés dans les recommandations d'acquisition (en %) - Version texte

Le graphique montre les cotes attribuées par le personnel des archives privées aux facteurs ou critères qu'ils utilisent pour formuler leurs recommandations d'acquisition. En pourcentage.

| Facteurs/critères | Pourcentage |

|---|---|

| Importance historique | 95 |

| Importance nationale | 95 |

| Suffisance (au sein de la collection) | 89 |

| Rareté | 74 |

| Caractère unique | 100 |

| Besoins des chercheurs/usagers de BAC | 68 |

| Alignement sur les priorités d'acquisition de BAC | 100 |

| ÉDIA (équité, diversité, inclusion, accessibilité) | 89 |

| État physique du matériel | 89 |

| Format du matériel (pour le matériel numérique et AV) | 68 |

| Temps nécessaire à l'organisation et à la description | 53 |

| Accès (la rapidité avec laquelle le matériel sera mis à la disposition des chercheurs) | 53 |

| Coût de la conservation | 53 |

| Frais de transport | 21 |

| Nécessité d'un voyage d'évaluation | 21 |

| Autre | 5 |

La direction tient compte des facteurs suivants pour prendre des décisions :

- Liens avec le Cadre politique d’évaluation et d’acquisition et l’Orientation stratégique en matière d’acquisition d’archives privées 2019-2024

- Fonds disponibles pour les achats

- Quantité, complexité et état physique du matériel

- Importance historique, importance nationale, représentativité et quantité suffisante dans les collections

- Matériel complémentaire, ou doublon de contenu déjà dans les collections

- Capacité de parachever le travail prévu dans les normes de service de BAC et de répondre aux exigences relatives à l’émission d’un reçu aux fins d’impôt

Les membres de la direction essaient de décider rapidement s’il faut réaliser une acquisition ou non, généralement dans un délai de sept jours suivant la réception du rapport d’évaluation et d’acquisition. Les retards surviennent généralement après que la décision est prise, c’est-à-dire aux étapes des négociations avec le donateur et de l’évaluation monétaire. Les négociations sont complexes et dépendent en grande partie du donateur, qui peut retirer son offre à tout moment. Les donateurs sont souvent réticents à se séparer de leur matériel, ce dont le personnel archivistique doit être conscient.

Les gestionnaires mentionnent que les négociations sont le plus souvent affectées par des problèmes de communication, l’absence de réponses en temps opportun de la part de certains donateurs, et des circonstances exceptionnelles qui échappent au contrôle des deux parties. La logistique des évaluations monétaires, internes ou externes, demande beaucoup de temps et dépend de la disponibilité des spécialistes de l’évaluation. Les évaluations externes impliquent deux organismes indépendants de BAC, le CNEA et la CCEEBC, qui ont leurs propres processus de demande et échéanciers. De plus, la préparation du matériel pour l’évaluation demande un temps considérable au personnel du Programme.

On souligne aussi que la priorité est accordée aux donateurs qui demandent un reçu aux fins de l’impôt ou qui ont des contraintes de temps liées au don, comme la gestion d’une succession.

4.2.3 Méthodes pour cerner les lacunes dans les collections et veiller à ce que celles-ci soient représentatives de la diversité canadienne

Le personnel et la direction utilisent les moyens suivants pour découvrir les parties sous-développées des collections et veiller à ce que celles-ci reflètent la diversité de la société canadienne :

- L’élaboration, tous les cinq ans, d’une orientation stratégique en matière d’acquisition fondée sur une analyse approfondie de l’ensemble des collections.

- Les connaissances et la compréhension du personnel concernant les divers portefeuilles.

- Les connaissances du personnel sur les collections d’autres institutions culturelles.

- Une analyse environnementale et des recherches sur les sujets traités par les portefeuilles.

- Le réseautage avec des créateurs et des communautés ainsi que la participation à des forums liés à l’expertise du personnel.

Selon la direction, une orientation stratégique en matière d’acquisition est généralement élaborée par un groupe de travail comprenant du personnel archivistique de haut niveau supervisé par un directeur. Le groupe de travail envoie un gabarit au personnel du portefeuille afin de recueillir de l’information sur les points forts, les parties sous-développées, les stratégies d’amélioration et les priorités à venir en ce qui concerne les parties des collections gérées par chaque portefeuille. L’information recueillie sert à créer la nouvelle orientation stratégique quinquennale.

Des gestionnaires et membres du personnel soulignent que certaines lacunes dans les collections témoignent de circonstances historiques et de modes sociétales. Ce n’est pas toujours possible de combler ces lacunes. En outre, le personnel estime qu’il faut attendre de 30 à 40 ans pour que des documents cessent d’être utilisés et deviennent des archives à donner ou acheter. Dans certaines disciplines, la diversité et la représentation sociale ne sont tout simplement pas présentes, ce qui pose des défis pour le développement des collections. Enfin, plusieurs communautés, historiquement méfiantes à l’égard des gouvernements, ne sont pas disposées à confier leurs documents à BAC.

Certains enjeux se posent quant aux méthodes de développement des collections. Selon certains membres du personnel, l’approche actuelle est trop générale et axée sur l’importance nationale et la sous-représentation des événements, des lieux géographiques et des groupes. Il vaudrait mieux se concentrer sur une analyse des acteurs sociétaux dont les points de vue sont manquants, et se demander comment les événements historiques ou les groupes importants sont documentés. Par exemple, est-ce un point de vue extérieur ou une expérience personnelle? Est-ce le fruit d’une recherche ou d’une expérience vécue? D’autres soutiennent que l’accent mis sur la documentation des voix sous-représentées risque de faire perdre de vue la documentation de l’ensemble de la nation, et qu’une approche plus équilibrée est nécessaire pour que les voix les plus importantes soient conservées. On souligne également que la structure des collections fondée sur les portefeuilles est désuète, car elle repose sur des pratiques de collecte et de sélection établies entre les années 1960 et 1980. Elle ne permet donc pas de rendre compte du pluralisme au Canada.

Du point de vue des gestionnaires, BAC et les archives en général ont un important rôle à jouer : sensibiliser les auteurs, les créateurs et d’autres acteurs sociaux à l’importance des archives et des bonnes pratiques en tenue de documents. En effet, certains acteurs ignorent l’importance de leurs documents et la possibilité que ces derniers deviennent des archives. Au début d’une carrière, on songe rarement aux documents ou aux archives que l’on crée. Il est donc très important d’établir rapidement des relations avec ces acteurs.

Les gestionnaires de certains portefeuilles consacrent leur attention aux auteurs et aux créateurs contemporains dans le but de documenter les récents développements sur la scène nationale. D’autres privilégient plutôt l’acquisition de collections entières, à la fin de la carrière ou de la vie d’une personne. Cette préférence s’explique par un manque de ressources pour réaliser des acquisitions plus fréquentes et par le fait que les professionnels actifs ont encore besoin de leurs documents.

La direction met beaucoup l’accent sur la diversité dans leurs embauches, afin que l’équipe profite de points de vue différents et comprenne mieux les questions d’ordre social.

4.2.4 Méthodes pour résoudre la question des groupes sous-représentés et exclus

La documentation sur le Programme et les entrevues avec la direction montrent que des efforts ont été investis pour acquérir des documents sur les groupes sous-représentés ou historiquement exclus. L’Orientation en matière d’acquisition d’archives privées 2019-2024Note de bas de page 18 en fait une priorité très générale, indiquant que BAC « prendra les devants afin d’acquérir des documents qui portent sur les sujets suivants ou qui sont créés par les groupes suivants :

- Premières Nations, Inuits et Métis (conformément aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation)

- communautés multiculturelles

- femmes

- culture francophone

- diversité sexuelle et expression du genre

- diversité régionale (Atlantique, provinces de l'Ouest et Nord du Canada) »

Parmi les 25 secteurs d’acquisition énumérés dans l’Orientation 2019-2024, huit mentionnent des priorités visant à améliorer l’inclusion et la diversité dans les collections, par exemple : le secteur Main d’œuvre accorde la priorité aux organisations d’aide aux travailleurs handicapés; le secteur Médecine et santé, aux femmes qui assument des fonctions autres que celles d’infirmière; et le secteur Justice sociale, à la diversité sexuelle, à l’expression sexuelle, au mouvement féministe moderne ainsi qu’à la communauté et à l’activisme LGBTQ2+. Un secteur est consacré aux Premières Nations, aux Inuit et à la Nation métisse, et un autre, au multiculturalisme. Le premier insiste sur l’apport des créateurs autochtonesNote de bas de page 19, tandis que le second se concentre le dialogue avec les principaux groupes établis qui ont immigré au Canada depuis 1960Note de bas de page 20.

De plus, dans sa Vision 2030, BAC s’est engagé à ce que les acquisitions soient plus inclusives et mettent l’accent sur « les groupes racisés, les minorités linguistiques, les membres des communautés 2ELGBTQQIA+, les réfugiés, les immigrants et les personnes handicapées ».

L’évaluation précise que le Programme se fie sur l’expertise du personnel ainsi que sur les réseaux professionnels et communautaires établis par les employés pour s’attaquer au problème des groupes sous-représentés et exclus. La direction et le personnel ont mentionné qu’il s’agit d’une question délicate, exigeant une communication continue et un lien de confiance. Ces efforts sont importants même lorsqu’ils ne mènent pas à des acquisitions, car ils s’inscrivent dans le principe de collaboration au Cadre d’évaluation et d’acquisition de BAC. Ce principe vise à éviter que le patrimoine documentaire soit déconnecté de la communauté à décrire ou servir. Dans ce but, le matériel doit être confié à l’institution la mieux adaptée. Le principe prévoit aussi que BAC n’est pas le seul responsable de l’acquisition et de la préservation du patrimoine documentaire national du Canada, et qu’il doit collaborer avec d’autres institutions culturelles, remplissant parfois un rôle de soutien plutôt que de chef de file. La direction souligne l’important travail des archivistes privés à cet égard. Par exemple, le personnel prodigue des conseils et un appui archivistique pour appuyer la Fondation de guérison de la rafle des années soixante. Il y a aussi des employés qui participent à diverses communautés et organisations, comme l’Association d’études juives canadiennes, la Société historique de la fierté canadienne et Black Artists’ Networks in Dialogue.

Toutefois, les entrevues avec la direction et le sondage auprès du personnel laissent entrevoir des défis liés aux acquisitions proactives. Des indices laissent aussi croire que les capacités ne sont pas optimales pour solliciter des dons auprès des communautés sous-représentéesNote de bas de page 21. Selon le personnel, un manque de ressources et de temps est principalement en cause. Il estime qu’il ne peut pas consacrer suffisamment de temps à la recherche d’acquisitions ou de donateurs potentiels en raison de ses autres activités professionnelles. De nombreux membres du personnel ne peuvent y consacrer que quelques heures ou journées par mois ou par année.

4.2.5 Principales difficultés du processus d’acquisition

Le personnel et la direction sont globalement d’accord concernant les principales difficultés liées aux acquisitions d’archives privées. La rétroaction du personnel est cependant plus détaillée, comme le montre le tableau 2. L’absence d’un budget stable consacré aux achats empêche le personnel de saisir les occasions de faire des acquisitions qui amélioreraient efficacement des secteurs sous-développés des collections. La direction et le personnel signalent qu’ils doivent demander des fonds supplémentaires, et qu’il n’y a pas assez de souplesse financière pour participer efficacement à des enchères ou acheter des collections qui deviennent disponibles à court préavis, car les négociations menant à des achats demandent un certain temps. Il a parfois été possible d’obtenir des fonds avec l’aide de la Fondation de BAC.

Le personnel souligne qu’il ne se sent pas à l’aise d’amorcer des négociations avec des donateurs potentiels et des communautés sous-représentées, sachant que l’appui financier est insuffisant. Étant donné que les dons et les crédits d’impôt ne sont pas les options les plus viables pour tous les donateurs ou communautés, le personnel doit être en mesure d’acheter le matériel. De plus, le manque de temps et d’argent limite la capacité du personnel à établir efficacement des relations avec les donateurs potentiels. Le personnel insiste sur le fait qu’il a besoin de ressources pour se manifester à divers événements et communiquer avec les créateurs et les communautés sous-représentées. Sans ressources suffisantes, il ne peut faire des visites sur place et examiner le matériel en personne, chez le donateur. Il doit donc se fier à l’information fournie par le donateur dans le formulaire ou le questionnaire préliminaire pour faire son évaluation, ce qui n’est pas idéal.

| Point de vue de la direction | Point de vue du personnel |

|---|---|

|

|

Les données financières du Programme (voir le tableau 1) montrent que le budget de base de ce dernier est demeuré stable tout au long de la période de référence de l’évaluation, et qu’il a même augmenté en 2023-2024. Cependant, un examen plus approfondi des documents financiers sur le Programme révèle une diminution substantielle des dépenses pour les acquisitions d’archives privées entre 2014-2015 et 2022-2023, suivie d’une augmentation en 2023-2024 (voir la figure 2Note de bas de page 22).

Figure 2 - Dépenses pour l'achat d'archives privées dans le temps

Source : Données financières du Programme

Figure 2 - Figure 2 - Dépenses pour l'achat d'archives privées dans le temps - Version texte

Le graphique montre les données historiques relatives aux dépenses d'achat des archives privées de BAC.

| Année | Montant des dépenses (en dollars) |

|---|---|

| 2014/15 | 1 120 073 |

| 2015/16 | 489 788 |

| 2016/17 | 272 806 |

| 2017/18 | 2 625 |

| 2018/19 | 94 ,000 |

| 2019/20 | 45 243 |

| 2020/21 | 0 |

| 2021/22 | 16 096 |

| 2022/23 | 16 950 |

| 2023/24 | 436 749 |

| 2024/25 | 8 500 |

Le personnel a fait plusieurs suggestions pour améliorer le processus d’acquisition. Elles sont résumées dans le tableau 3.

| Élément du processus | Améliorations recommandées |

|---|---|

| Ressources |

|

| Processus de travail et procédures |

|

| Infrastructures et système |

|

4.2.6 Expérience dans le cadre du processus de dons

Motifs expliquant le choix de donner des archives à BAC

Les donateurs cèdent leurs archives à BAC pour diverses raisons, dont voici les plus communes :

- La perception de BAC comme le meilleur choix en tant qu’institution nationale

- Le désir de préserver leur héritage personnel ou familial parce que celui-ci a une importance nationale

- La fierté de redonner au suivant et d’enrichir le patrimoine du Canada

- Le fait de savoir que les documents cédés seront accessibles à la population canadienne et aux chercheurs à l’avenir

Certains donateurs furent motivés par un exposé prononcé par le personnel de BAC pendant une activité publique. D’autres furent convaincus par les modalités d’accords de financement établis.

Satisfaction à l’égard du processus et des interactions avec le personnel de BAC

Les données du sondage de BAC auprès des donateursNote de bas de page 23 révèlent que ces derniers vivent le processus différemment (voir l’annexe D et la page 18 pour connaître les résultats détaillés). Les répondants dont les offres furent acceptées ou refusées sont plus satisfaits que ceux qui les ont retirées. Par exemple, le processus était jugé clair pour 52 % des donateurs dont l’offre a été acceptée et 31 % dont l’offre a été refusée, comparativement à 12 % pour les offres retirées. De la même manière, le processus était jugé facile à suivre pour 49 % des donateurs dont l’offre fut acceptée et 33 % de ceux dont l’offre fut refusée, contre 13 % pour les offres retirées. En outre, 67 % des donateurs acceptés et 30 % des donateurs refusés estiment que leurs offres ont fait l’objet d’une attention suffisante, mais ce pourcentage chute à 12 % pour les offres retirées (voir l’annexe D, figures 8 à 10). Dans les questions ouvertes, les motifs les plus fréquemment invoqués pour le retrait d’une offre sont la mauvaise qualité de l’information sur le processus, les longs délais de réponse ou l’absence de réponse de la part de BAC et le manque de communications constantes ou de suivi.

Les réponses montrent également que, globalement, les interactions des donateurs avec le personnel de BAC sont positives. Les répondants de toutes les catégories mentionnent que le personnel est professionnel et courtois, et qu’il utilise la langue officielle que préfère le donateur (voir l’annexe D, figures 11 à 13). Les questions ouvertes montrent que les donateurs aiment voir le personnel de BAC se montrer attentif, patient et intéressé pendant leurs interactions. Certains ont fait une visite guidée dans les édifices de BAC et vu de leurs propres yeux comment leur matériel serait préservé. D’autres ont apprécié les efforts supplémentaires du personnel pour répondre à leurs besoins ou s’intéresser à eux et à leur bien-être.

« La personne qui m’a accompagnée dans ce processus a été remarquable de gentillesse et d’attention. Et surtout de bons conseils. »

« The person who attended to us was extremely pleasant- the donor was an older and complex person. He gave much time and showed understanding, patience and excellent advice throughout. And for follow up questions and access. And checked in after to see if all well. Very professional and kind. »

« We very much enjoyed the personal tour of the archives that we were given when we delivered our materials there. It really personalized the process and the institution for us. »

« I had very good communications from D.R. He even checked to see if my lost hat showed up at the archives! unfortunately not... »

D’autres aspects des interactions ont cependant reçu des réponses moins favorables de la part des répondants qui ont retiré leur offre ou dont l’offre a été refusée (annexe D, figures 11 à 13).

Par exemple, 35 % des répondants dans la catégorie des offres refusées, et 13 % dans celle des offres retirées, sont tout à fait d’accord avec l’énoncé selon lequel le personnel de BAC a expliqué le processus en détail, y compris ses limites, comparativement à 69 % dans la catégorie des offres acceptées. Pour ce qui est des explications du personnel concernant les échéanciers et les options offertes aux donateurs, 35 % des répondants dans la catégorie des offres refusées et 13 % dans celle des offres retirées sont tout à fait d’accord, contre 52 % dans la catégorie des offres acceptées. En ce qui concerne l’explication du processus décisionnel lié aux offres de dons, ces pourcentages passent à 28 % dans la catégorie des offres refusées et à 13 % dans celle des offres retirées, comparativement à 48 % pour les offres acceptées (annexe D, figures 11 à 13).

Aux yeux des répondants dans la catégorie des offres retirées, les aspects les moins satisfaisants étaient :

- la disponibilité du personnel pour répondre aux questions (13 % étaient tout à fait d’accord, contre 36 % dans la catégorie des offres refusées et 64 % pour les offres acceptées)

- la rapidité du personnel à répondre aux questions (25 % étaient tout à fait d’accord, contre 36 % pour les offres refusées et 57 % pour les offres acceptées)

- la qualité des réponses du personnel (13 % étaient tout à fait d’accord, contre 36 % pour les offres refusées et 69 % pour les offres acceptées)

- l’appui fourni tout au long du processus (14 % étaient tout à fait d’accord, contre 32 % pour les offres refusées et 60 % pour les offres acceptées)

Plus de détails se trouvent à l’annexe D, figures 11 à 13.

Bien que le processus et les interactions avec le personnel n’aient pas laissé une impression positive à tous les donateurs, il y a des signes encourageants. La volonté des donateurs à communiquer de nouveau avec BAC, à soumettre des offres à l’avenir ou à recommander BAC à d’autres personnes ne sont pas gravement touchées (figures 3 à 5). Malgré quelques exceptions, les répondants dans la catégorie des offres retirées ont un taux d’insatisfaction plus élevé dans la plupart des aspects de leur expérience. Les répondants dans le groupe des offres refusées s’intéressent aux collections de BAC (58 %), tandis que le groupe des offres retirées souhaite davantage s’impliquer dans la production participative ou d’autres projets spéciaux (66 %) ou assister à des événements et à des expositions (33 %). Dans la catégorie des dons acceptés, (25 %) aimeraient prendre la parole lors d’un événement ou d’une exposition faisant la promotion du matériel donné (voir l’annexe D, figure 14).

Figure 3 - Volonté des donateurs de poursuivre/continuer leur engagement auprès de BAC selon leur expérience avec le processus de dons et leurs interactions avec le personnel de BAC (en %)

Figure 3 - Volonté des donateurs de poursuivre/continuer leur engagement auprès de BAC selon leur expérience avec le processus de dons et leurs interactions avec le personnel de BAC (en %) - Version texte

Le graphique présente les cotes attribuées par les participants à l'enquête auprès des donateurs concernant leur volonté de s'engager davantage ou de continuer à s'engager auprès de LAC en fonction de leur expérience du processus de don et de leurs interactions avec le personnel de LAC. En pourcentage.

| Volonté | Offres acceptées | Offres refusées | Offres retirées |

|---|---|---|---|

| Oui | 48 | 41 | 37 |

| Non | 13 | 24 | 50 |

| Indécis | 26 | 28 | 13 |

| Préfère ne pas répondre | 13 | 7 | 0 |

Figure 4 - Probabilité de faire un autre don à BAC ou de continuer de donner à BAC ((en %))

Figure 4 - Probabilité de faire un autre don à BAC ou de continuer de donner à BAC ((en %)) - Version texte

Le graphique présente les cotes attribuées par les participants à l'enquête auprès des donateurs concernant la probabilité qu'ils fassent à nouveau un don à BAC ou qu'ils continuent à faire des dons à BAC. En pourcentage.

| Type d'offre | Très improbable | Plutôt improbable | Indécis/neutre | Plutôt probable | Très probable |

|---|---|---|---|---|---|

| Offres acceptées | 7 | 0 | 13 | 26 | 54 |

| Offres refusées | 21 | 10 | 24 | 14 | 31 |

| Offres retirées | 38 | 25 | 0 | 12 | 25 |

Figure 5 - Probabilité de recommander BAC à une personne qui envisage un don ((en %))

Figure 5 - Probabilité de recommander BAC à une personne qui envisage un don ((en %)) - Version texte

Le graphique montre les cotes attribuées par les participants à l'enquête auprès des donneurs quant à la probabilité qu'ils recommandent BAC à une personne de leur entourage qui envisage de faire un don. En pourcentage.

| Type d'offre | Très improbable | Plutôt improbable | Indécis/neutre | Plutôt probable | Très probable |

|---|---|---|---|---|---|

| Offres acceptées | 4 | 4 | 13 | 17 | 61 |

| Offres refusées | 14 | 17 | 21 | 0 | 38 |

| Offres retirées | 38 | 25 | 0 | 12 | 25 |

Problèmes rencontrés dans le cadre du processus et améliorations proposées

Les réponses aux questions ouvertes montrent que les problèmes les plus courants pour les trois catégories de donateurs (et donc les aspects les plus importants à améliorer) sont les suivants :

- La durée et la transparence du processus de dons

- La clarté des critères d’évaluation des offres de dons

- La fréquence du suivi ainsi que la qualité et la rapidité des communications provenant du personnel

- La manière dont les donateurs sont remerciés et traités

Les commentaires des donateurs montrent que BAC doit mieux gérer leurs attentes à l’égard de l’échéancier et de l’avis d’acceptation des offres. La majorité des donateurs dans les trois catégories ont demandé de clarifier le processus, les procédures et les critères décisionnels. Ils aimeraient que l’information sur le processus, les critères et l’échéancier soient publiée et que toute la documentation emploie un langage clair et simple. Certains proposent que BAC élabore des lignes directrices claires ou offre des formations sur la préparation du processus de don. D’autres recommandent l’utilisation de signatures électroniques pour accélérer le processus.

Plusieurs donateurs aimeraient que le personnel de BAC communique mieux et fasse un suivi plus assidu concernant l’état de leur offre. Bon nombre étaient mécontents que BAC n’ait pas donné de nouvelles sur l’état de l’offre. Certains avaient soumis les documents nécessaires il y a plusieurs années, et d’autres depuis plus longtemps encore. Dans certains cas, l’absence de réponse de BAC fut interprétée comme un manque d’intérêt à l’égard du matériel, ce qui a incité les donateurs à s’adresser à d’autres institutions ou, dans un cas particulier, à détruire une partie du matériel.

On demande aussi que le processus d’évaluation monétaire et d’émission des reçus aux fins de l’impôt soit plus transparent. Par exemple, certains donateurs aimeraient savoir à l’avance qu’ils pourraient ne pas recevoir de reçu, ou que l’évaluation pourrait conclure que les documents offerts n’ont aucune valeur monétaire. Ce sont des éléments importants pour les donateurs en raison des répercussions sur des aspects pratiques de la vie, comme les déclarations de revenus.

La durée du processus est un autre enjeu problématique pour certains donateurs : alors que 41 % des donateurs dans le groupe des demandes acceptées et 28 % de ceux dans le groupe des demandes refusées estiment que la durée du processus est raisonnable, 63 % des donateurs dans le groupe des offres retirées jugent que ce n’est pas le cas (voir l’annexe D, figures 8 à 10). Les trois groupes demandent d’abréger le processus et les délais d’attente. Plusieurs répondants dont l’offre fut acceptée affirment qu’ils n’auraient pas soumis leur offre s’ils avaient su que le processus serait si long.

Certains répondants demandent de mieux traiter les donateurs. Quelques-uns affirment que BAC n’a pas manifesté la même gratitude pour leur offre de don que d’autres institutions d’archives. Certains qualifient leur expérience avec BAC de déconcertante ou transactionnelle, jugeant l’attitude générale de l’institution froide, détachée ou condescendante. D’autres soulignent que le personnel de BAC était peu enthousiaste, voire pas du tout, par rapport au matériel offert, et qu’il ne se préoccupait pas de l’importance émotionnelle que les donateurs accordaient à leur offre et du niveau d’effort requis pour terminer le processus. Des donateurs dont l’offre fut refusée auraient aimé plus de délicatesse et d’empathie.

« Prendre la décision de faire un don de ses archives personnelles est un geste conséquent. C’est une grande partie de notre vie que l’on souhaite confier à BAC. Il est donc essentiel de bien expliquer le processus aux donateurs et de faire montre de délicatesse en cas de refus. »

« I will say that donating to institutions which showed some enthusiasm for what I was offering was a much more affirming process: reassuring to me, as a donor, that what I was offering was valued and would be truly cared for, and therefore an encouragement to complete the donation process. LAC was somewhat cold and business-like about the whole thing, to the point of detachment and disinterest, at times. »

« Appreciate what people are offering you and indicate interest even though you might decide not to accept things. »

« My experience was not good on many scores. I felt like you were superior and remote rather than truly interested in the history of Canada and the people who make that history. »

Site des dons de BAC

Les problèmes vécus par les donateurs s’expliquent partiellement par la structure et la présentation de l’information sur le site Web de BAC. Contrairement aux sites Web d’autres institutions d’archives, celui de BAC n’affiche pas les instruments de politique décrivant la stratégie en matière de collections et les critères d’évaluation au même endroit que l’information sur les dons. Il n’y a pas de liens vers ces ressources non plusNote de bas de page 24 Note de bas de page 25. Le site donne un aperçu général du processus, mais certaines sections ne sont pas assez détaillées et parfois mal comprises du grand public.

Par exemple, la section « Obtention d’une évaluation et d’un reçu officiel » ne précise pas que les évaluations sont parfois effectuées par des organismes externes ayant leurs propres processus administratifs qui échappent au contrôle de BAC. Elle peut donc donner l’impression que BAC est seul responsable de toutes les évaluations. Les liens dans la section « Établissement du droit d’auteur et des droits moraux » sont brisés ou mènent à du contenu archivé qui n’est plus mis à jour. En outre, l’information sur les droits moraux emploie une terminologie très technique et professionnelle, difficile à comprendre pour le grand public. Il n’y a pas de lignes directrices pour aider les donateurs à remplir le formulaire de dons, et le formulaire lui-même n’est pas exempt de termes spécialisés. Enfin, le site Web ne comprend aucun renseignement sur l’échéancier.

D’autres institutions d’archives présentent mieux l’information sur le processus de dons. Par exemple, BAnQ dispose d’un guide détaillé à l’intention du donateurNote de bas de page 26 expliquant toutes les étapes du processus, la façon dont les décisions sur les dons sont prises et les échéanciers. Le Musée de la guerre a créé un formulaire d’offre de donNote de bas de page 27 avec des exemples en langage clair et simple pour aider le public à comprendre l’information fournie dans chaque section. Par exemple, il invite les donateurs potentiels à répondre aux questions suivantes : « Quelle est la portée historique des objets ou des documents d’archives? Racontent-ils une histoire? Par exemple, quand ont-ils été créés? Comment ont-ils été utilisés? Qui les a produits? À qui appartenaient-ils? » De plus, les formulaires de don de ces deux institutions précisent que le processus peut être long et que les donateurs ne doivent pas s’attendre à recevoir une réponse ou une décision immédiate. BAnQ précise même que le processus peut prendre jusqu’à un an, et qu’en cas de refus, les donateurs sont avisés plus rapidementNote de bas de page 28.

4.2.7 Le point de vue du personnel des archives privées sur les relations avec les donateurs

L’évaluation montre que le personnel est parfaitement conscient de ses obligations éthiques envers les donateurs et BAC, et du fait que l’insatisfaction des donateurs peut nuire à la réputation de l’institution. Le personnel fait de son mieux pour entretenir de bonnes relations, mais certains aspects échappent à son contrôle, et il y a des limites aux accommodements pouvant être offerts aux donateurs.

Le sondage auprès du personnel montre que les aspects les plus difficiles des relations avec les donateurs sont les suivants :

- Décrire le processus d’acquisition de manière réaliste et facile à comprendre

- Gérer les attentes concernant l’échéancier et les résultats des évaluations monétaires

- Choisir la fréquence des communications et s’assurer que les donateurs sont satisfaits

Les réponses montrent aussi que la fréquence des communications avec les donateurs dépend des préférences de ces derniers, de leur disponibilité et de la charge de travail du personnel. Les communications sont généralement plus fréquentes au début du processus, car les archivistes établissent le lien avec le donateur et tentent de mieux comprendre le matériel. Par la suite, les communications sont axées sur les principaux jalons, comme l’approbation du rapport d’évaluation et d’acquisition, la signature de l’acte de donation, l’évaluation monétaire et l’émission d’un reçu aux fins de l’impôt. La situation est cependant différente quand l’offre est refusée, car le donateur reçoit alors un seul message l’informant de la décision.

Pour appuyer les donateurs, le personnel tente surtout de l’aider à comprendre le processus, les démarches administratives et la terminologie juridique et professionnelle (par exemple des termes comme droit d’auteur ou droits moraux). Il aide également les donateurs à choisir et à préparer le matériel en vue du don ou du transfert, en plus de les rassurer et de les appuyer émotionnellement (surtout lorsqu’il s’agit de personnes âgées qui gèrent l’héritage de leur vie et planifient leur succession). Le personnel tente de demeurer disponible pour les donateurs dans la mesure du possible, mais doit aussi tenir compte de sa charge de travail.

Les entrevues avec la direction montrent que les gestionnaires sont responsables de la supervision et de la surveillance de tous les aspects du processus d’acquisition, dont les relations avec les donateurs. Cependant, les pratiques varient d’un gestionnaire à l’autre. Certains exercent un suivi plus étroit avec le personnel moins expérimenté ou moins à l’aise de communiquer avec les donateurs, et révisent les messages que les archivistes envoient aux donateurs pour assurer l’uniformité. D’autres optent pour un suivi plus général et aident le personnel à résoudre les problèmes avec les donateurs au besoin.

Les gestionnaires concèdent que les relations avec les donateurs sont complexes, et qu’il faut tenir compte de nombreuses zones grises. Par exemple, le personnel doit veiller à ce que la fréquence des suivis ne soit pas perçue comme du harcèlement, car certains donateurs ont du mal à prendre des décisions. Les gestionnaires font de leur mieux pour s’assurer que le personnel reste en communication avec les donateurs tout au long du processus et offre un service de qualité. Toutefois, il y a des limites aux accommodements que le personnel peut proposer aux donateurs, et certains aspects échappent à son contrôle. Certains gestionnaires soulignent que les relations avec les donateurs font partie de l’expertise, et qu’il s’agit d’un talent intuitif qui s’acquiert avec le temps. Les membres du personnel discutent entre eux des enjeux liés aux donateurs, les moins expérimentés consultant les plus anciens.

La haute direction ajoute qu’une interrogation appréciative est en cours. Dirigée par un des directeurs, elle vise à évaluer les pratiques exemplaires dans le cadre des relations avec les donateurs et à élaborer des stratégies dans le but d’apporter des améliorations.

Pourtant, le sondage auprès du personnel montre que certains membres ne se sentent pas appuyés dans leurs relations avec les donateurs, soulignant l’absence de règles écrites, de réflexion systématique et de stratégie cohérente entre les deux divisions des Archives privées. Les archivistes se fient surtout à leur expérience professionnelle et aux pratiques élaborées au fil du temps. Les données montrent aussi que 16 % des répondants ont suivi des formations sur les relations avec les donateurs, et que 47 % aimeraient en avoir une (annexe D, figures 15 et 16).

Le personnel mentionne aussi que les contraintes budgétaires et les ressources limitées nuisent à leur capacité d’exercer un suivi efficace auprès des donateurs. Plus précisément, le manque de ressources pour les voyages d’évaluation et l’absence de personnel de soutien limitent leur capacité à effectuer des tâches avec les donateurs en temps opportun. En outre, le personnel semble avoir du mal à gérer plusieurs offres de dons en plus de leur charge de travail opérationnelle courante. Plusieurs membres indiquent que, dans certains portefeuilles, le travail autrefois réalisé par plusieurs employés incombe maintenant à une seule personne. Le nombre d’offres de dons reçues chaque année par BAC ne semble pas excessif (voir le tableau 4), mais il semble que le personnel subisse un effet boule de neige. L’ajout de nouvelles offres à celles en cours met de la pression sur la capacité du personnel. Les offres semblent rester ouvertes indéfiniment dans le système de suivi des dons, ce qui est particulièrement problématique lorsque les donateurs ne répondent pas aux messages du personnel, ou reprennent contact contre toute attente après une longue période. Le personnel et la direction ont fourni des exemples et précisé que de tels événements surviennent couramment. Cette tendance ajoute un élément d’incertitude pour le personnel et complique la planification et la gestion du temps.

| 2019–2020 | 2020–2021 | 2021–2022 | 2022–2023 | 2023–2024 | Total |

|---|---|---|---|---|---|

| 462 | 364 | 300 | 233 | 280 | 1639 |

Le tableau 5 présente les suggestions du personnel pour améliorer les relations avec les donateurs.

| Aspect des relations avec les donateurs | Améliorations recommandées |

|---|---|

| Ressources humaines |

|

| Système et infrastructure |

|

| Stratégie |

|

| Ressources pour les donateurs |

|

| Reconnaissance des donateurs |

|

4.3 Progrès vers l’atteinte des résultats

Constatation : Dans l’ensemble, des progrès substantiels sont réalisés pour atteindre les résultats escomptés du Programme. Les acquisitions répondent aux priorités, et les objectifs sont atteints. Cependant, la capacité du personnel à respecter les normes de service sur les délais de réponse aux donateurs reste à améliorer.

Les données sur le rendement du Programme témoignent des progrès accomplis vers l’atteinte du résultat à long terme : BAC acquiert une collection représentative du CanadaNote de bas de page 30. Les objectifs de rendement pour la période de 2019-2020 à 2023-2024 ont été atteints ou dépassés (voir la figure 6). Soulignons toutefois que la représentativité de la collection n’est pas un état final, absolu et quantifiable. Comme le montrent les données qualitatives découlant des entrevues avec la direction et du sondage auprès du personnel (voir les sections précédentes), il s’agit d’un processus continu qui suit et documente l’évolution de la société canadienne. Pour le moment, la représentativité de la collection est évaluée à l’aide d’une mesure de substitution. La fluctuation de la couverture réelle des secteurs d’acquisition ciblés, mesurée en pourcentage, s’explique par la nature des offres de dons reçues pendant la période de cinq ans.

Figure 6 - Pourcentage des secteurs d'acquisition ciblés visés par une entente d'acquisition

Figure 6 - Pourcentage des secteurs d'acquisition ciblés visés par une entente d'acquisition - Version texte

Le graphique présente la réalisation des cibles de rendement pour l'indicateur de rendement du programme « Pourcentage des secteurs d'acquisition ciblés couverts par une entente d'acquisition » pour la période allant de 2019-2020 à 2023-2024.

| Sans information | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |

|---|---|---|---|---|---|

| Cible | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

| Réel | 88 | 76 | 76 | 92 | 100 |

Étant donné qu’aucune acquisition n’est effectuée à l’extérieur des secteurs de la collection visés par le Programme, le résultat à court terme « Collection accrue » est systématiquement atteint. Soulignons que le nom de ce résultat est trompeur, car il ne fait pas référence au volume des collections, mais à la couverture. Une mise à jour du modèle logique du Programme est en cours pour régler ce problème. Quelques exemples de la variété des archives privées acquises par BAC pendant la période de référence de l’évaluation se trouvent au tableau 6 (annexe E).

Les données sur le rendement montrent également des progrès substantiels vers l’atteinte du deuxième résultat à court terme du Programme : Informations pertinentes fournies et partagées avec les clients et les partenaires. La cible de l’indicateur de rendement lié aux normes de service du Programme sur les réponses aux donateurs et à d’autres clients a été dépassée chaque année, sauf en 2023-2024. Cette année-là, les responsables du Programme devaient gérer des offres plus complexes et gérer des offres soumises au cours des années précédentes (figure 7). Le sondage a révélé que le personnel réussissait généralement à atteindre les normes de service, mais que 26 % des membres ignoraient l’existence de ces normes et que 11 % n’étaient pas en mesure de les atteindre (annexe D, figure 17). Les motifs les plus courants pour expliquer cette situation étaient une charge de travail élevée (89 % des cas) et des priorités concurrentes (84 %; voir l’annexe D, figure 18). Dans les réponses aux questions ouvertes, le personnel mentionne divers facteurs affectant leur capacité à répondre aux normes de service liées aux donateurs. Les plus courants sont le manque de personnel, les problèmes de communication avec les donateurs et les dépendances envers d’autres unités de l’institution. Certains répondants ajoutent que les normes de service sont désuètes.

Figure 7 - Pourcentage des réponses aux offres de contenu provenant de clients, d’institution de mémoire et de communautés, respectant les normes de service actuelles

Figure 7 - Pourcentage des réponses aux offres de contenu provenant de clients, d’institution de mémoire et de communautés, respectant les normes de service actuelles - Version texte

L'image présente le modèle logique du programme d'acquisition et de traitement des archives privées. Elle illustre les liens logiques entre les intrants, les activités, les extrants, les résultats à court terme, les résultats à moyen terme et les résultats liés aux responsabilités essentielles du programme.

| Sans information | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |

|---|---|---|---|---|---|

| Cible | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

| Réel | 79 | 74 | 73 | 86 | 66 |

5. Conclusion

Le volet acquisition du Programme d’acquisition et de traitement des archives privées offre un bon rendement malgré quelques difficultés. Dans l’ensemble, les objectifs de rendement du Programme ont été respectés et même dépassés tout au long de la période de référence de l’évaluation. Plusieurs aspects restent néanmoins à améliorer.

Les instruments de politique d’acquisition employés par le Programme correspondent aux pratiques courantes en archivistique. Bien qu’ils demeurent pertinents et soient utilisés activement, certains éléments gagneraient à être mis à jour. De nouveaux outils sont également nécessaires pour assurer le respect des droits des Autochtones. De plus, les procédures et les outils sont à réviser pour régler des problèmes d’efficience soulevés par le personnel, les donateurs et les partenaires autochtones.

Des options pour remplacer les méthodes d’acquisition actuelles du Programme devraient être envisagées. Pour le moment, on compte principalement sur les dons, ce qui oblige le personnel à investir beaucoup de temps et d’efforts dans l’analyse des offres (qui ne correspondent pas toujours aux priorités de BAC en matière d’acquisition) plutôt qu’à la sensibilisation. Les contraintes touchant les ressources limitent la possibilité de planifier les achats, de faire des acquisitions proactives et de combler les lacunes dans les parties sous-développées des collections. On devrait envisager d’utiliser les instruments d’orientation en matière d’acquisition du Programme pour simplifier les offres et réduire la charge de travail du personnel. Par exemple, on pourrait envisager d’utiliser des thèmes mentionnés dans l’orientation en matière d’acquisition, afin de lancer des appels au public d’une durée limitée dans le but d’obtenir du matériel pour les parties des collections qui sont sous-développées et manquent de diversité.

En ce qui concerne les relations avec les donateurs, l’expérience du Programme correspond aux tendances générales relevées dans la littérature sur la science archivistique. Les relations avec les donateurs sont fondées sur un équilibre délicat entre leurs besoins et ceux de l’institution d’archives. Elles sont dynamiques, de durées variables, et elles varient selon la personnalité de chaque donateur. Comprendre les motivations et les besoins des donateurs est un processus difficile et chronophage. Les relations doivent être cultivées constamment, car elles sont essentielles pour assurer la viabilité des institutions d’archivesNote de bas de page 31.

Le personnel et la direction des Archives privées ont démontré une bonne compréhension de l’importance des relations avec les donateurs et de leurs besoins. L’expérience de certains donateurs laisse néanmoins croire qu’on peut faire mieux. En outre, des experts ont remarqué un changement dans les motivations et les caractéristiques des donateurs de la nouvelle générationNote de bas de page 32. Les donateurs au 21e siècle sont généralement plus jeunes et plus désireux de vendre leurs archives, et ils s’attendent à des communications et à des services plus rapides. Ils sont plus à l’aise avec la technologie et davantage ouverts à faire de multiples dons au cours de leur carrière.

De plus, les archives créées au 21e siècle sont entièrement numériques et courent toujours le risque de l’obsolescence. Pour répondre aux besoins de ces donateurs, les archivistes doivent faire preuve de souplesse, bien communiquer et acquérir des compétences humaines. Il est également nécessaire de repérer les donateurs et d’établir des stratégies d’acquisition de manière proactiveNote de bas de page 33. Il faudrait tenir compte de ces tendances lorsque l’approche du Programme et l’orientation en matière d’acquisition seront révisées.

Il faut revoir le processus d’acquisition à la lumière des améliorations suggérées par le personnel et les donateurs, et fournir au public des renseignements plus détaillés sur les diverses étapes. Les processus et les responsabilités du Programme doivent être clairement distingués de ceux d’entités externes comme le CNEA et la CCEEBC. Il est également nécessaire de mettre à jour les pages Web sur les dons d’archives privées, d’afficher clairement les liens vers les politiques et les priorités de BAC liées au développement des collections, et de simplifier la terminologie pour faciliter la compréhension du grand public. Les donateurs ont besoin de recevoir de l’information sur les délais de réponse prévus et d’être mieux guidés pour remplir le formulaire d’offre de dons.