Rapport annuel – 1 avril 2024 – 31 mars 2025

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par la Commission du droit du Canada, 2025.

No de catalogue JL-1F-PDF (fichier PDF, français)

No de catalogue JL-1F (version imprimée, français)

ISSN 1700-6147

La Commission du droit du Canada est une agence indépendante vouée à l'engagement de tout le monde au Canada dans l'évolution continue et dynamique du droit. Shauna Van Praagh, Présidente - Sarah Elgazzar, Vice-Présidente - Renée Cochard, Commissaire - Aidan Johnson, Commissaire - Kevin O'Shea, Commissaire |

Message de la présidente

Shauna Van Praagh, Présidente

Shauna Van Praagh, Présidente

Ce printemps s’est ouvert sur une période d’incertitude et de bouleversements inédits dans notre pays. Partout au Canada, on parle de confiance et de transparence, d’ententes et d’institutions, de vérité et d’imputabilité, de processus et de principes. La « primauté du droit » s’est insérée dans nos conversations quotidiennes. Mais si le prix du lait est chose tangible, la notion de la primauté du droit, elle, demeure abstraite. Il n’est pas toujours aisé de discerner les formes discrètes par lesquelles elle s’insère dans notre quotidien, ni d’expliquer son importance pour la vitalité d’une société libre, ouverte et démocratique.

En cette période marquée par une vive intensité, c’est avec un honneur tout particulier que je présente au Parlement le rapport annuel 2024-2025 de la Commission du droit du Canada, une agence indépendante et non partisane vouée à l’engagement de tout le monde au Canada dans l’évolution continue et dynamique du droit. La Commission constitue un espace de réflexion affranchi de l’agenda législatif du moment, reliant la recherche fondamentale aux réalités du terrain. Elle conjugue l’écoute, le développement communautaire et le changement significatif. Elle repose sur l’idée que toute réforme durable du droit exige à la fois d’imaginer, de réparer, de bâtir et de partager.

Un membre de notre équipe a récemment comparé le renouvellement de la Commission à la reconstruction d’une équipe de hockey : l’un comme l’autre demande du temps, a le pouvoir de fédérer, requiert compétence et vision, et vise à exprimer un caractère singulier et un potentiel encore insoupçonné. Il y a un an, la Commission occupait encore des locaux temporaires, peu adaptés à son mandat ; aujourd’hui, nous investissons un espace pérenne, réfléchit pour épouser la forme et la finalité de nos travaux. Il y a un an, notre site Web n’était pas encore lancé ; aujourd’hui, nous entretenons un dialogue continu avec un vaste réseau de personnes et d’organisations. Il y a un an, l’initiative « Écoute et découverte » en était à ses débuts ; aujourd’hui – alors que la Commission n’a pas encore soufflé sa deuxième bougie – nous avons sillonné toutes les provinces pour y rencontrer des acteurs du droit et de la justice, mis sur pied un remarquable Conseil consultatif dont les membres offrent des conseils éclairés, fondés sur une vaste expérience et une expertise diversifiée, et élaboré pour nos travaux un cadre conceptuel original dans lequel recherche et engagement du public s’entrecroisent.

Ce rapport porte l’empreinte de l’énergie, de la créativité et du dévouement qui animent les travaux de la Commission. On y découvrira des initiatives mûries et développées au fil des douze derniers mois, toutes liées à une conception élargie et audacieuse de la réforme du droit. Les Canadiens savent qu’une participation significative à l’évolution du droit et à la poursuite collective de la justice est au cœur d’un avenir fort et prometteur. Comme en témoignent les pages de ce rapport, la Commission du droit du Canada y contribue avec rigueur et conviction.

Tout comme la primauté du droit, la valeur d’une Commission du droit ne se mesure ni ne se définit aisément. Elle se manifeste au fil du temps, dans le travail patient de collaborations et d’engagements communautaires, dans l’enrichissement des savoirs et des perspectives critiques, dans les dialogues complexes et les avenues inattendues. Le second quart du 21e siècle s’amorce dans l’incertitude. Mais l’incertitude est de tous les temps, le changement est toujours possible, et l’espoir, toujours renouvelable. Aux côtés de mes collègues commissaires et de toute l’équipe de la Commission, je me tourne vers l’avenir avec confiance et optimisme, au service de tout le monde au Canada.

Shauna Van Praagh

Présidente

Faits saillants des travaux de la Commission du droit du Canada

Du 6 juin 2023 au 31 mars 2024

- juin 2023 : La présidente Shauna Van Praagh et les commissaires Sarah Elgazzar et Aidan Johnson entrent en fonction

- septembre 2023 : Création du programme de Fellowship de la CDC

- octobre 2023 : Lancement de l’initiative Dialogues d’écoute & découverte

- janvier 2024 : Publication du premier rapport Ce que nous avons entendu (juin à décembre 2023)

- mars 2024 : Présentation de l’emblème et de l’identité visuelle de la CDC

- mars 2024 : Lancement du projet de recherche : Charité et droit au Canada

Début de l’exercice financier

avril 2024

- Premier cercle de réflexion pour le projet Charité et droit au Canada

- Création du programme d’étudiants d’été de la CDC

mai 2024

- Lancement du site Web de la CDC

- Dialogues d’écoute & découverte à St. Catharines, ON ; Montréal, QC ; Fredericton (N.-B.)

- Participation de la CDC à la conférence annuelle de la Fédération des organismes de réforme du droit du Canada (FORDC) à Montréal, QC

Juin 2024

- Nomination des premiers membres du Conseil consultatif de la CDC)

- Réunion no 1 du Conseil consultatif

- Publication du document de réflexion de la CDC intitulé Se souvenir pour réinventer : la (ré)création de la Commission du droit du Canada)

- Premier cercle de réflexion pour le projet Le droit carcéral au Canada)

- Publication du deuxième rapport Ce que nous avons entendu (janvier à mai 2024)

juillet 2024

- Appel à contributions pour la partie I du projet Charité et droit au Canada – Regard en arrière : Retracer les organismes de bienfaisance au Canada et la bienfaisance dans le droit canadien

août 2024

- Nomination de Kevin O’Shea au poste de commissaire

- Lancement du projet de recherche : Le droit carcéral au Canada

septembre 2024

- Nomination de Renée Cochard au poste de commissaire

- Appel à propositions de soutien aux conférences de la CDC (événements d’automne 2024 et d’hiver 2025)

- Dialogues d’écoute & découverte à Victoria, C.-B.

octobre 2024

- Dépôt du rapport annuel 2023-2024 de la CDC au Parlement

- Appel à contributions pour la partie II du projet Charité et droit au Canada – Regard sur le présent : défis actuels et orientations pour les organismes de bienfaisance au Canada

- Création du Programme de chercheurs émergents de la CDC

- Appel de propositions des étudiants en droit de partout au Canada pour Regards sur la justice en action : photos par des étudiant.e.s en droit

- Dialogues d’écoute & découverte à Halifax, N.-É. ; Montréal, QC

novembre 2024

- Dialogues d’écoute & découverte à Kingston, ON

- Réunion no 2 du Conseil consultatif ; Bianca Kratt, c.r., choisie comme présidente du Conseil

décembre 2024

- Nomination par la CDC de l’honorable Nathalie Des Rosiers et de la professeure Val Napoleon pour la Médaille du couronnement du Roi Charles III

- Sélection de trois premiers chercheurs émergents de la CDC

- Création de la bourse en journalisme CDC-ABC

janvier 2025

- Lancement de l’initiative Rapports Au-delà de demain

- Dialogues d’écoute & découverte dans la Ville de Québec, QC

- Publication du troisième rapport Ce que nous avons entendu (juin à décembre 2024)

- Appel à propositions de soutien aux conférences de la CDC (événements du printemps 2025 et de l’été 2025)

- Nomination du Directeur général et chef de la direction délégué de la CDC, Kirk Shannon, au poste de juge adjoint de la Cour fédérale du Canada

février 2025

- Annonce de la première Bousière en journalisme CDC-ABC

- La CDC déménage dans un bureau permanent à Ottawa, ON

- Dialogues d’écoute & découverte à Winnipeg, MB

mars 2025

- Lancement du balado de la CDC intitulé Obiter et la publication de trois premiers épisodes

- Sélection et commission du premier Rapport Au-delà de demain de la CDC

- Appel à contributions pour la partie III du projet Charité et droit au Canada – Regard vers l’avenir : le futur des organismes de bienfaisance et du droit de la bienfaisance au Canada

- Dialogues d’écoute & découverte à Edmonton, AB ; St. John’s, T.-N .-L. ; Moncton, N.-B.

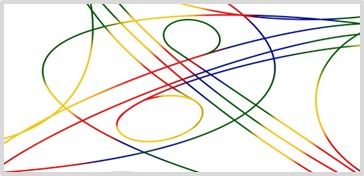

Intersections – Le cadre conceptuel des travaux de la Commission du droit du Canada

Les intersections fournissent un cadre conceptuel intéressant pour comprendre, développer et mettre en œuvre la promesse et le potentiel de la Commission du droit du Canada.

Raison d’être : Vivre le droit, poursuivre la justice, renouveler l’espoir

Trois engagements complémentaires définissent l’orientation et la portée des travaux de la Commission du droit du Canada.

Vivre le droit met en évidence les rapports dynamiques qu’entretiennent les Canadiens avec le droit dans leur quotidien. Poursuivre la justice reconnaît un effort commun à l’ensemble de la société canadienne. Renouveler l’espoir traduit un élan d’optimisme, une volonté de renouveau et une attention particulière portée aux générations futures.

Conformément à cette raison d’être, nos projets se construisent à partir des interrogations suivantes :

- Avons-nous pris en compte les avis des personnes concernées et les potentielles répercussions sur leur vie quotidienne ?

- Avons-nous su établir un lien entre la réforme du droit et la poursuite collective de la justice au sein de la société canadienne ?

- Avons-nous intégré la perspective des générations futures dans notre démarche de recherche et d’analyse ?

Boussole : imaginer, réparer, bâtir, partager

Les vocations distinctes mais entrecroisées du programme de recherche et de rayonnement de la Commission du droit servent de points d’une boussole pour orienter la réflexion et l’engagement associés à une réforme significative du droit.

Imaginer : Les travaux de la Commission anticipent les évolutions futures du droit et peuvent y contribuer. Nos projets nous invitent à porter le regard vers l’horizon, à accueillir l’incertitude et à voir au-delà des problèmes du moment.

Réparer : La Commission identifie des domaines dans lesquelles les structures, les règles ou les pratiques semblent défaillantes, et où un réexamen ou un renouvellement s’impose. Dans ce contexte, les témoignages et propositions de personnes ayant une expérience concrète revêtent une importance particulière, et les recommandations particulières prennent toute leur valeur.

Bâtir : La Commission renforce les liens ou en établit de nouveaux ponts entre divers univers – celui de la recherche, de la pratique, de l’élaboration des politiques publiques, de la réglementation, du litige et de la décision judiciaire. Face à la polarisation croissante des discours publics, la création ou le renforcement de tels ponts favorise les échanges féconds et le maintien continu d’un dialogue.

Partager : La Commission contribue à littératie juridique et à l’enrichissement des connaissances juridiques. L’apprentissage et la compréhension du droit – bien qu’au cœur des programmes universitaires formels – concernent tous les membres de la société canadienne, à tous les âges, et ce, pour une multitude de raisons.

Une approche du droit

Les intersections et les interactions rendent le droit dynamique et réactif : le droit au Canada prend forme par l’intersection et la coexistence de traditions, de langues et d’institutions juridiques, et implique nécessairement des interactions entre les individus et les communautés.

- Le droit dans une intersection – Souvent perçu comme un outil ou un mode de résolution des problèmes, le droit joue également un rôle d’accompagnement ou de soutien, à l’image d’un brigadier posté à une intersection achalandé et potentiellement dangereuse. Le brigadier aide les passants à atteindre l’endroit où ils et elles doivent se rendre.

- Le droit à l’intersection – Les trajectoires du droit croisent celles d’autres formes d’expertise, de savoirs et de capacités. Si l’application du droit obéit à des considérations et des contraintes qui lui sont propres, il coexiste néanmoins avec d’autres façons de comprendre, d’explorer et d’organiser la vie en société.

- Le droit comme intersection – Le droit constitue un lieu d’échanges et de circulation où s’entrelacent identités complexes, dynamiques de pouvoir et composantes multiples des sociétés dans lesquelles il prend forme. Dans un contexte de flux continus, le droit soutient et façonne les relations humaines et les projets collectifs d’une génération à l’autre.

- Le droit d’une intersection – Le droit d’une intersection ne se retrouve pas dans un seul instrument formel. Traditions juridiques, systèmes, juridictions et langues coexistent et se rencontrent partout au Canada. Un même lieu réunit des normes officielles, des pratiques informelles, des règles écrites et des principes non écrits.

La Commission sert de lieu de rencontre et de point de référence sur la carte dynamique du droit et de la justice au Canada. Nous offrons un espace à l’intersection de la recherche, de la réflexion et de la réforme. Nos travaux se croisent avec ceux réalisés dans les sphères distinctes de la pratique du droit, de l’éducation juridique, de l’élaboration des politiques publiques, de la réglementation, du litige et de la prise de décision judiciaire. Le cadre conceptuel adopté par la Commission du droit pour penser le droit et la réforme du droit, repose sur les intersections entre domaines de fond, structures, systèmes et juridictions.

En pratique, le cadre conceptuel de la Commission du droit guide la portée et les dimensions de tous nos projets et programmes. Il façonne la finalité et les modalités de nos efforts de rayonnement et d’engagement, et inspire les partenariats que nous forgeons et nourrissons. Lorsqu’elle collabore avec des personnes ou des organisations externes, la Commission s’appuie sur ce cadre conceptuel pour définir les contours de la relation et les formes de coopération. Par exemple, l’un des critères de sélection des conférences ou des initiatives soutenues est leur alignement avec le mandat de la Commission. Les auteurs mandatés pour contribuer à nos projets de recherche doivent intégrer les méthodes, les sources et les approches du droit associées au cadre conceptuel des intersections.

Se souvenir pour réinventer : Publié en juin 2024

| « Dans cette réflexion, la Commission du droit du Canada démontre son engagement à tirer des leçons du passé en s’inspirant des conseils et des idées de la structure et du travail de sa version précédente. (…) Le travail de rappel devrait fournir les bases pour inspirer et façonner un potentiel et des projets réinventés. » (p. 1) |

| « La Commission du droit de 1997 se tournait vers la fin du 20e siècle. La Commission d’aujourd’hui se trouve à l’aube du deuxième quart du 21e siècle. Il est à la fois approprié et crucial d’articuler certains des éléments pertinents de la réforme du droit qui s’arriment avec ce moment. Une liste provisoire et nécessairement incomplète de ces éléments pourrait comprendre ce qui suit : une appréciation et une emphase sur l’apprentissage provenant des communautés, des récits et des traditions juridiques autochtones ; les déplacements importants et constants de personnes dans le monde entier ; la méfiance destructrice à l’égard des faits et des institutions qui s’appuient sur l’établissement des faits ; le besoin aigu d’une compréhension complexe combinée à une forte polarisation et à l’évitement des conversations difficiles ; l’engagement concret et le désir d’autonomisation des jeunes, en particulier face à l’incertitude et au risque. » (p. 15) |

Projets et programmes de la CDC

Dans les prochaines pages, nous présentons les projets et les programmes lancés et développés au cours de l’année 2024-2025. Tous visent à engager les Canadiens dans l’évolution continue et dynamique du droit ; tous s’ancrent à la fois dans le droit vivant, la poursuite de la justice et le renouvellement de l’espoir ; et tous relient la recherche et le rayonnement aujourd’hui à l’impact et à la réforme de demain.

Les lecteurs trouveront une multiplicité d’approches de recherche ainsi que d’initiatives de rayonnement et de partenariats avec le public. Ils en apprendront davantage sur le premier projet d’envergure de la Commission, La charité et le droit au Canada, un projet collaboratif de recherche qui met en lumière l’impact des organismes de bienfaisance dans la vie de tout le monde au Canada. Ils découvriront notre bourse de journalisme, créée en partenariat avec l’Association du Barreau canadien, afin de soutenir le travail de fond d’un journaliste canadien sur des questions difficiles de droit et justice. Ils verront comment la Commission s’efforce de nourrir la compréhension du droit carcéral au Canada en facilitant des dialogues constructifs et informés et en commissionnant une série de rapports sur des sujets précis. Ils prendront connaissance de notre appui à des conférences et à des initiatives qui rassemblent une diversité remarquable d’approches de la réforme du droit et d’acteurs du système de justice. À travers nos rapports Au-delà de demain, les lecteurs reconnaîtront la volonté de la Commission de penser le droit au-delà de l’horizon immédiat, en l’imaginant pour l’avenir du Canada. Ils verront dans notre programme des Chercheurs émergents un appui concret aux travaux des enseignants et chercheurs de demain. Enfin, notre balado Obiter témoigne de notre volonté de découvrir et de faire connaître des façons inspirantes de contribuer à l’évolution du droit et de la société canadiennes.

L’ensemble de ces projets et de ces programmes témoigne des efforts déployés par la Commission du droit pour promouvoir un dialogue fécond entre chercheurs, décideurs publics et acteurs communautaires, dans une démarche constructive, créative et résolument optimiste à l’égard du droit et de la justice. Le droit dans notre quotidien, le droit en devenir, le droit dans une société démocratique ouverte, la complexité des dimensions juridiques, les multiples réponses du droit aux besoins changeants : autant d’aspects intégrés aux travaux de la Commission.

Charité et droit au Canada

Un projet de recherche collaboratif d’envergure

La charité fait partie de la vie quotidienne des gens partout au Canada. Comportement charitable, dons charitables, interactions charitables : tous reflètent la générosité humaine et le souci du bien-être collectif. La charité est au cœur d’un éventail extraordinairement large de secteurs, d’actions, d’engagements et de projets. Les organismes de bienfaisance rendent le tout possible. Eux aussi font partie de la vie quotidienne des Canadiens. Les organismes de bienfaisance emploient environ 11 % de la main-d’œuvre à temps plein de notre pays et représentent environ 8 % de notre produit intérieur brutFootnote 1. Qu’ils soient petits ou grands, locaux ou internationaux, les organismes de bienfaisance exercent une responsabilité importante dans la gouvernance et l’épanouissement d’une société contemporaine et diversifiée.

La question de savoir si et comment le droit canadien – sous de multiples formes et à divers niveaux – autorise, encourage, facilite, organise et réglemente les activités de bienfaisance et les organismes de bienfaisance est au cœur du premier projet collaboratif de recherche de la Commission : Charité et droit au Canada. Ce projet d’envergure prend la forme d’un ouvrage collectif réunissant des textes commissionnés, rédigés par des chercheurs universitaires et des praticiens experts, auquel s’ajoute un dialogue continu avec les acteurs juridiques et communautaires issus du milieu.

Des contributions de recherche ont été sollicitées dans le cadre d’appels consécutifs au cours de l’année 2024-2025, correspondant à trois segments du projet :

- Regard en arrière : Retracer les organismes de bienfaisance au Canada et la bienfaisance dans le droit canadien – Façons dont les traditions juridiques coexistantes du Canada ont historiquement permis et nourri la pratique de la charité et la gouvernance organisée des œuvres de bienfaisance.

- Regard sur le présent : défis actuels et orientations pour les organismes de bienfaisance au Canada – Examen de diverses questions particulières liées à la gouvernance et au fonctionnement des organismes de bienfaisance dans le droit et la société canadiens contemporains.

- Regard vers l’avenir : le futur des organismes de bienfaisance et du droit de la bienfaisance au Canada – Perspectives sur les avenues possibles d’évolution du droit des organismes de bienfaisance pour garantir un secteur de la bienfaisance une vitalité, une diversité et un bon encadrement pour l’avenir du Canada.

La Commission du droit a dégagé les grands thèmes et enjeux du projet à la suite d’une vaste mobilisation communautaire, notamment par l’entremise d’une série de dix cercles de réflexion réunissant des universitaires, des représentants du gouvernement fédéral, des juristes et des acteurs du milieu de la bienfaisance à travers le pays. La planification, le contenu et l’orientation du projet ont été guidés par un comité directeur formé de chercheurs et d’experts bénévoles (Kathryn Chan, Adam Parachin, Samuel Singer et David Stevens) et appuyés par nos commissaires.

En date du 31 mars 2025, les appels à contributions nous ont permis de commissionner 15 textes rédigés par 18 auteurs, chacun apportant son expertise, sa rigueur intellectuelle et son enthousiasme au projet. Les textes explorent un large éventail de questions importantes et complexes relatives aux organismes de bienfaisance et à l’action de bienfaisance. Les auteurs réfléchiront au rôle des organismes de bienfaisance dans les sociétés démocratiques et retraceront l’histoire de la charité et des concepts connexes dans les traditions juridiques du Canada, y compris les ordres juridiques autochtones. Enfin, ils examineront les défis auxquels font face les organismes de bienfaisance et le droit des organismes de bienfaisance au Canada et les avenues possibles pour l’avenir. Des résumés des textes choisis pour notre projet inaugural sont disponibles avant leur publication sur le site Web de la Commission.

« Dans un article récent, publié en juillet 2024 dans The Philanthropist Journal, le président de CanadaHelps a examiné une étude qui montre comment les liens significatifs des Canadiens avec les autres sont un indicateur frappant de leur niveau individuel de dons de charité et, plus généralement, de leur niveau de générosité et d’engagement civique. À mesure que nos liens sociaux se diluent, notre sentiment d’être, d’agir et d’avoir de bons voisins s’affaiblit également. Tout ceci suggère que la solidité du tissu social de notre pays est liée à notre volonté de donner avec générosité, de retrousser nos manches et de nous rassembler dans l’action. - Lettres de la présidente de la CDC, Lettre no 14 (23 septembre 2024) |

Dans le cadre de ce projet d’envergure, des efforts de rayonnement et d’engagement continus complémentent les travaux de recherche. En mars 2025, la Commission du droit a organisé le premier d’une série de cercles de discussion avec des représentants du secteur de la bienfaisance du Canada. Cette discussion sur les défis, les préoccupations et les avenues futures possibles pour les organismes de bienfaisance a eu lieu à Ottawa avec la participation de la Fondation communautaire d’Ottawa, de la Banque d’alimentation d’Ottawa, de Centraide de l’Est de l’Ontario et de Tungasuvvingat Inuit. D’autres cercles de discussion seront organisés par les commissaires dans différentes régions du pays durant l’année 2025.

La Commission se réjouit à l’idée de partager avec les décideurs publics, les organismes de bienfaisance et le grand public le rapport que forme l’ensemble des contributions de nos auteurs et les points de vue de ceux qui travaillent sur le terrain et en première ligne dans le secteur de la bienfaisance. Ce projet est porteur de réflexions, de discussions et d’actions significatives en faveur de la charité et des organismes de bienfaisance au Canada.

Les thèmes explorés dans les textes commissionnés sur la charité et le droit au Canada :

|

Entendu lors des cercles de réflexion sur la charité et le droit au Canada …la CDC pourrait se pencher sur la complexité qui découle de l’intersection du droit administratif et du droit fiscal... …Les praticiens attendaient que des travaux soient faits dans ce domaine... …Les gens ne sont pas des chiffres ni une simple liste de besoins à cocher ; leurs besoins sont complexes. Leur guérison se fait sur un continuum et ce n’est pas linéaire. Si les gouvernements pouvaient mieux faire les choses de base, les effets positifs des organismes de bienfaisance seraient plus importants... …Un autre angle est peut-être de décomposer les catégories étanches de ce qui est considéré comme charitable... …Intrinsèquement si important et aussi, je crois, [le secteur de bienfaisance est] une composante essentielle de la société civile qui rend possible la démocratie et les liens sociaux... |

Bourse en journalisme CDC-ABC

Enquêter sur le droit et la justice

Un journalisme indépendant et de qualité constitue l’un des piliers fondamentaux des sociétés démocratiques. Les journalistes jouent un rôle essentiel dans la création de dialogues et dans la mise en œuvre d’une imputabilité entre les pouvoirs publics et les membres du public. En étroite collaboration avec notre partenaire, l’Association du Barreau canadien (ABC), la Commission a lancé à l’automne 2024 la Bourse de journalisme CDC-ABC. Animée par le désir d’encourager l’enquête journalistique sur l’évolution des rapports entre le droit et les besoins et aspirations de tout le monde au Canada, cette bourse d’un an soutient la réalisation d’une série de reportages originaux et approfondis portant sur des enjeux cruciaux de droit et de justice. Cette initiative vise à démontrer, tant aux juristes qu’au grand public, l’importance des récits humains dans l’évolution du droit, ainsi que les liens étroits entre le journalisme d’enquête, la vitalité des institutions démocratiques et la quête de vérité, de justice et d’espoir.

L’appel à candidatures lancé en décembre 2024 a suscité un fort intérêt et donné lieu à un ensemble remarquable de propositions. Un comité de sélection composé de représentants de l’ABC et de la CDC, notamment la présidente Shauna Van Praagh, la commissaire Sarah Elgazzar et la membre du Conseil consultatif Lisa Laflamme, a eu le plaisir de nommer Linda Besner comme première lauréate de la Bourse de journalisme CDC-ABC.

Linda Besner, journaliste indépendante établie à Montréal, dont les textes ont été publiés notamment dans The Globe and Mail, The Atlantic et The Guardian, prévoit de consacrer ses articles à plusieurs questions d’importance contemporaine et future : les enseignements à tirer de la réduction de la population carcérale durant la pandémie ; la codification des traditions juridiques autochtones en matière de protection de l’enfance et de droit familial ; le rôle du public dans l’adoption par le système judiciaire des outils d’intelligence artificielle ; et les conséquences de l’affaiblissement de l’information régionale sur le principe de la publicité des débats judiciaires.

Les articles produits par notre Boursière en journalisme seront publiés tout au long de l’année 2025 dans divers médias canadiens et largement diffusés sur les sites web de la CDC et de l’ABC.

Le droit carcéral au Canada

Une série d’études critiques

La manière dont une société choisit de superviser et d’administrer ses établissements carcéraux reflète ses valeurs fondamentales et entraîne des répercussions importantes dans l’ensemble de la société. Si les effets de l’incarcération sont d’abord ressentis entre les murs des institutions, les personnes incarcérées emportent leur vécu avec elles dans le monde extérieur. Leur expérience est ainsi inextricablement liée à celle de tous les Canadiens. Notre projet Le droit carcéral au Canada vise à examiner et à nourrir les réflexions et les conversations sur le rôle que jouent le système carcéral et le droit qui s’y rapporte dans la réalisation d’une société juste et sécuritaire.

Lancé en août 2024, ce projet se déploie autour de deux axes interreliés : d’une part, une série de rapports thématiques portant sur des questions choisies en lien avec le droit au sein des prisons et au droit des prisons ; d’autre part, une série de cercles de réflexion réunissant des personnes aux expertises et aux expériences variées en lien avec le milieu carcéral. Ces deux volets visent à mettre en lumière des dimensions souvent invisibilisées du droit carcéral. Bien que le système carcéral soit au cœur de notre compréhension de la justice pénale, les lieux qu’il occupe échappent dans une large mesure au regard des Canadiens ; les systèmes de justice qui fonctionnent au sein des centres de détention, des prisons et des pénitenciers sont en grande partie invisibles et souvent mal compris.

Au cours de l’année de référence, la Commission a commissionné quatre rapports thématiques, dont la publication est prévue de manière séquentielle à compter de la fin de l’année 2025. Ces rapports portent sur l’accès à l’enseignement en ligne au sein des institutions carcérales, la diversité des régimes normatifs au sein du système carcéral, l’intersection des droits des mères et des enfants relativement au milieu carcéral, ainsi que les processus et formes de visite en prison. D’autres rapports seront commissionnés de manière continue au cours de l’année à venir. Nos auteurs sont invités à fonder leur travail sur une recherche rigoureuse (empirique, jurisprudentielle et comparative), à mobiliser des perspectives multidisciplinaires, et à proposer une analyse critique accompagnée d’avenues possibles pour l’évolution du droit.

Parallèlement, des cercles de réflexion à plus petite échelle, organisés régulièrement par la Commission, favorisent des échanges productifs, enrichissent les connaissances et les compréhensions, et font émerger des questions et des enjeux qui méritent d’être examinés et analysés. Les réflexions issues de ces rencontres feront l’objet de brèves publications distinctes des rapports formels, intitulées « Vues de l’intérieur », mettant en lumière les initiatives, interrogations et investigations dégagés lors de ces discussions. Entre l’été 2024 et le printemps 2025, la Commission du droit a animé six cercles de réflexion avec quinze participants de partout au pays, dont des experts universitaires et des personnes actuellement incarcérées. Par ailleurs, la Commission a engagé des conversations productives et continues avec le Bureau de l’Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels et le Bureau de l’enquêteur correctionnel. Avec le soutien et les conseils de notre chercheuse consultante, Marie-Ève Sylvestre, ainsi que de nos commissaires, les cercles de réflexion au cours de la prochaine année comprendront des personnes autochtones, des membres de leur famille, des groupes de la société civile et des personnes travaillant au sein du système carcéral.

« Cependant, au fil de la discussion, il est devenu évident que l’image de la réparation de voitures pour la réforme du droit, bien qu’évocatrice, ne fonctionne pas tout à fait. Il est simpliste de souhaiter que le système de justice pénale puisse être remorqué, comme une voiture en panne, vers des spécialistes qui le renverraient en parfait état de marche. La métaphore n’est pas seulement insatisfaisante ou irréaliste, elle risque même d’être dangereusement trompeuse. Le désir d’une révision complète dirigée par une institution imaginaire dotée d’un pouvoir omnipotent peut se transformer en un désespoir, une rupture et un sentiment d’impuissance encore plus grands. Oui, comme l’ont reconnu les participants autour de la table, les gouvernements à tous les niveaux pourraient et devraient être plus conscients et plus réactifs. Mais la réparation pourrait prendre la forme d’un assemblage quelque peu désordonné de partenariats, de programmes éducatifs et d’une coopération au niveau local impliquant un large éventail d’individus, de communautés et d’institutions. » - Lettres de la présidente de la CDC, Lettre no 10 (10 mai 2024) |

La poursuite de la justice et le renouvellement de l’espoir font partie intégrante du système de justice pénale du Canada. Ils façonnent notre compréhension de la signification et des effets de la privation de liberté et des conditions d’incarcération, et le rôle essentiel de l’espoir pour soutenir les personnes incarcérées, tant durant leur séjour en prison que lors de leur réinsertion dans la société. En s’appuyant sur des expériences vécues et des expertises relatives au système carcéral, le projet Le droit carcéral au Canada offre des réflexions judicieuses et favorise des conversations éclairées qui aident les Canadiens à mieux comprendre les prisons et le droit.

Entendu lors des cercles de réflexion sur le droit carcéral au Canada …Le Canada pourrait et devrait tirer des leçons des initiatives qui se déroulent ailleurs... …L’accès aux prisons est très difficile pour les chercheurs... … Ces sujets méritent une vraie conversation, il ne faut pas avoir peur de ce sujet... … Engagez-vous avec des personnes au-delà du milieu universitaire... … Les prisons font-elles vraiment ce qu’elles sont censées faire ?... ... L’un des cercles de réflexion devrait se tenir à l’intérieur d’une prison, en dialogue avec les personnes qui vivent cette réalité... … Nous voulons que tout le monde soit en sécurité : le public, la population, le personnel, les personnes incarcérées... |

Soutien aux conférences

Un réseau canadien de droit et de justice

Les conférences constituent autant d’occasions d’apprendre, d’échanger, de collaborer et de faire émerger des idées et des actions concrètes en faveur de l’évolution du droit et de la poursuite de la justice. Consciente de ce potentiel et conformément à l’alinéa 4c) de la Loi sur la Commission du droit du Canada, la Commission a lancé à l’automne 2024 un programme de soutien aux conférences. Des demandes peuvent être soumises en tout temps afin d’obtenir un appui financier pour des conférences et autres initiatives – colloques, ateliers, rencontres ou autres événements – qui s’inscrivent dans le mandat de la Commission de faire participer la population canadienne à l’évolution continue et dynamique du droit.

Le premier appel à propositions ciblait les événements prévus à l’automne 2024 et à l’hiver 2025 ; 11 événements ont été retenus pour l’année 2024-2025. Un second appel, lancé en janvier 2025, visait à soutenir des événements prévus au printemps et à l’été 2025. Le nombre de propositions reçues a doublé, ce qui témoigne de manière encourageante du rôle émergent de la Commission comme catalyseur des discussions sur le droit et la justice. Douze événements prévus entre avril et août 2025 bénéficieront de ce soutien. Les événements bénéficiant du soutien de la Commission sont régulièrement mis en valeur sur nos réseaux sociaux.

La diversité des événements appuyés illustre la variété des forums, des enjeux, des dialogues et des voix engagées dans l’évolution du droit et soucieuses de l’adapter aux nouvelles réalités et aux besoins changeants de la société canadienne. Par ce programme de soutien aux conférences, nous affirmons notre volonté de nouer des partenariats et de favoriser les efforts concertés au sein de la communauté universitaire, de la profession juridique et des autres organisations intéressés par le droit et la justice.

« Lorsque les personnes intéressées et engagées dans le domaine du droit et de la réforme du droit évoquent le manque de temps, elles semblent souvent regretter le fait qu’elles ne peuvent pas ralentir suffisamment pour explorer de manière adéquate les nombreuses dimensions nécessaires pour comprendre et orienter la manière dont les choses fonctionnent et ce à quoi le changement pourrait ressembler ou être requis. Il n’est pas facile de faire preuve de la patience nécessaire et de répondre de manière judicieuse à ce qui semble urgent. (…) La réforme du droit s’opère au fil du temps de multiples façons, certaines presque invisibles et d’autres étonnamment apparentes. Et elle repose sur une combinaison de capacités interconnectées - répondre aux crises, s’adapter au contexte, investir dans un développement régulier. » - Lettres de la présidente de la CDC, Lettre no 12 (21 juillet 2024) |

Rapports Au-delà de demain

Imaginer aujourd’hui le droit de demain

Un avenir prometteur et porteur pour le Canada passe par une participation significative à l’évolution du droit et des systèmes juridiques ainsi qu’une poursuite collective de la justice. Pour marquer notre entrée dans le second quart du 21e siècle, la Commission du droit a lancé les rapports Au-delà de demain, qui visent à cerner et à aborder les problèmes juridiques qui préoccuperont les générations futures au Canada.

Depuis ses débuts, la Commission prête une oreille attentive aux personnes, aux organismes et aux communautés qui insistent sur l’importance des conversations difficiles, des démarches collectives et des changements constructifs. Les rapports Au-delà de demain participent de cette approche en lançant un appel ouvert aux chercheurs établis et affiliés à une université canadienne, les invitant à soumettre des propositions portant sur l’avenir du droit et de la justice au-delà de demain. Les propositions sont acceptées sur une base continue et évaluées trimestriellement par un comité consultatif formé pour les fins du projet, avec l’objectif de commissionner et de publier de deux à quatre rapports par année.

Dans le cadre du processus de sélection inaugural, qui a pris fin au mois de mars 2025, la Commission du droit a eu le plaisir de commissionner un rapport sur l’avenir du droit et de la gouvernance de l’immigration au Canada, qui sera rédigé par France Houle, professeure de droit à l’Université de Montréal. Experte en droit de l’immigration et en droit international, la professeure Houle s’appuiera sur les leçons tirées du modèle et de l’expérience de la relation Québec-Canada en la matière.

Conformément au cadre conceptuel des travaux de la Commission, les rapports Au-delà de demain abordent les défis juridiques à relever pour les générations futures en les situant à l’intersection de la recherche, de l’engagement du public et de la transformation du droit. Les auteurs sont appelés à contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de réformes du droit susceptibles de produire des effets durables. Pour ce faire, ils s’appuient sur une recherche rigoureuse et critique afin de dégager des avenues possibles pour l’évolution du droit. Une collaboration concrète avec des acteurs communautaires est également intégrée au processus de production des rapports commissionnés.

Éléments constitutifs des rapports Au-delà de demain :

|

Nous avons hâte de faire connaître le travail des chercheurs canadiens sur des questions juridiques et domaines de droit susceptibles d’influencer et d’intéresser les générations futures. En étant résolument tournés vers l’avenir, les rapports Au-delà de demain réaffirment l’engagement de la Commission à servir l’intérêt du public en participant à l’élaboration et à la mise en œuvre de réformes du droit susceptibles de produire des effets sur le long terme.

Chercheurs émergents

Préparer les réformateurs du droit de demain

Notre programme des Chercheurs émergents reconnaît l’importance des enseignants et des chercheurs de demain en leur offrant l’occasion de lier leurs projets de recherche aux besoins et aux intérêts du public. En soutenant des personnes inscrites dans des programmes de doctorat au sein d’universités canadiennes, la Commission entend préparer et outiller la prochaine génération de penseurs et réformateurs du droit.

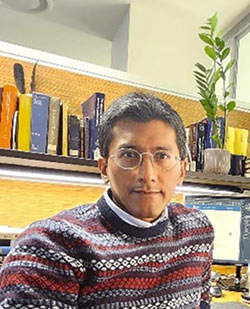

Le programme des Chercheurs émergents offre un soutien financier de 10 000 $ sur une période de quatre mois à des doctorants en droit ou dans des disciplines connexes. Les candidats retenus sont invités à concevoir et à mettre en œuvre une activité d’engagement du public en lien avec leurs travaux. Ils sont ainsi invités à articuler des liens entre leur recherche doctorale et l’engagement communautaire, et ce, dès les premières étapes de leur carrière universitaire. L’activité peut prendre diverses formes : consultation de parties prenantes, collaboration avec des groupes ou individus pertinents, ou encore élaboration de matériel éducatif. La Commission prévoit soutenir jusqu’à six chercheurs émergents par année. À la suite de son premier en appel, en décembre 2024, la Commission a eu l’occasion d’examiner des candidatures d’une qualité remarquable. Parmi celles-ci, la candidature de trois doctorants a été retenue pour former la cohorte inaugurale de chercheurs émergents : Alexandra Bouchard (Université de Sherbrooke), Michael Law-Smith (Université de Toronto) et Esteban Vallejo Toledo (Université de Victoria).

En janvier 2025, les trois chercheurs ont été invités à présenter leurs travaux doctoraux aux membres de la Commission, avant d’entreprendre la conception et la mise en œuvre de leurs activités d’engagement. Au terme de leur mandat, ils soumettront un texte de réflexion établissant des liens entre leur recherche, leur expérience d’engagement auprès du public et le cadre conceptuel des travaux de la Commission, tout en formulant des recommandations pour orienter nos efforts futurs en matière de recherche, de rayonnement et d’engagement du public.

Université de Sherbrooke

Université de Toronto

Université de Victoria

Obiter

Un balado pour le public canadien

Afin de favoriser l’engagement de tout le monde au Canada dans l’évolution continue et dynamique du droit, la Commission du droit a introduit une nouvelle plateforme de réflexion sur le droit et la justice, accessible à toutes et à tous et pensée pour rejoindre un large public, toutes générations confondues.

Inauguré au mois de mars 2025, Obiter est un balado qui donne la parole à celles et ceux qui, aux quatre coins du Canada, façonnent, interrogent et réinventent le droit de manière innovatrice et porteuse de sens. Le terme « obiter », ou expression « obiter dicta », désigne en droit les propos tenus incidemment par le juge, c’est-à-dire sans effet décisif sur le dispositif du jugement. Il s’avère que les passages étiquetés « obiter » et de ce fait relégués à l’arrière-plan deviennent parfois les plus importants ou les plus durables. Inspiré par cette idée, le balado Obiter met en évidence ce qui pourrait autrement être manqué ou invisible dans l’évolution du droit. En présentant aux auditeurs une riche intersection d’individus, d’idées et d’enjeux, il nous invite à entrer dans les nombreux lieux dans lesquels le droit opère, évolue et génère de l’espoir.

Chaque épisode d’Obiter explore des manières singulières et souvent inattendues dont le droit façonne et se laisse façonner par la vie de nos invités – que ce soit dans la salle d’audience, au sein de communautés ou à travers leurs expériences personnelles – révélant ainsi la complexité, la créativité et l’impact humain du droit. En remettant en question les idées reçues et en élargissant les perspectives sur le droit et la justice au Canada, le balado vise à inspirer juristes et non-juristes à se voir eux aussi comme des acteurs du changement, capables de prendre part à la manière dont le droit se construit et se transforme ; de se voir eux-mêmes comme réformateurs du droit.

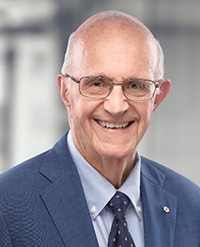

Les trois premiers épisodes mettent en vedette des invités de différents coins du pays et de diverses disciplines, intérêts, affiliations communautaires et niveaux de reconnaissance publique. Ces conversations enregistrées avec Kim Thúy, Frank Iacobucci et Val Napoleon livrent des histoires inspirantes d’une écrivaine québécoise prolifique et captivante, arrivée au Canada comme jeune réfugiée vietnamienne, d’un juriste italo-canadien exceptionnel, à qui l’on avait dit que son nom n’était pas fait pour la faculté de droit, et qui est pourtant devenu juge à la Cour suprême du Canada, et d’une membre de la Première Nation des Saulteau et membre adoptive des Gitanyow, dont le travail remarquable en tant que professeure de droit appuie la revitalisation des traditions juridiques autochtones. Ces épisodes nous invitent à concevoir le droit comme une responsabilité partagée, à reconnaître le rôle essentiel du service public dans une société libre et démocratique, et à découvrir les affinités profondes qui unissent le droit, la littérature et l’art de raconter.

Tisser les liens entre le droit et la littérature, avec l’écrivaine Kim Thùy

Dans cet épisode d’Obiter, nous reçevons Kim Thùy, écrivaine québécoise d’origine vietnamienne qui a aussi été interprète, restauratrice, et juriste. Kim Thùy partage l’histoire émouvante de son arrivée au Canada et l’accueil des gens de Granby, avant de discuter de son parcours en droit et ses influences sur son œuvre littéraire.

Le tout conclu par une réflexion inspirante sur l’optimisme et l’espoir.

Bâtir la justice et façonner l’évolution du droit avec Frank lacobucci (épisode enregistré en anglais)

Bâtir la justice et façonner l’évolution du droit est une quête continue à laquelle Frank Iacobucci a consacré sa vie. Dans cet épisode d’Obiter, nous explorons sa carrière remarquable et son impact durable sur la réforme du droit au Canada.

Diplômé de l’Université de la Colombie-Britannique et de l’Université de Cambridge, Iacobucci a commencé sa carrière juridique à New York avant de revenir au Canada pour enseigner le droit à Toronto. Plus tard, il est devenu doyen de la faculté de droit de l’Université de Toronto, a occupé des postes de direction au sein de l’université, puis a assumé des rôles clés au sein du gouvernement et de la magistrature.

Revitaliser le droit : les traditions juridiques autochtones avec la Dre Val Napoléon (épisode enregistré en anglais)

Avant d’entreprendre des études en droit, la Dre Val Napoleon a travaillé comme activiste communautaire auprès des peuples Gitxsan et Wet’suwet’en de la Colombie-Britannique. Elle a appris leurs traditions juridiques de manière holistique – auprès de celles et ceux qui les pratiquent activement – une expérience qui a profondément influencé sa conception du droit.

Cette base continue d’inspirer son travail alors qu’elle réimagine les possibilités offertes tant par les systèmes juridiques autochtones que par le système canadien.

Collaborations et engagement

Écouter et découvrir

Depuis octobre 2023, la Commission mène des séances d’écoute et de découverte avec de petits groupes de chercheurs, de juristes et de divers acteurs en droit et en justice. Ces rencontres visent à cerner les enjeux clés auxquels les participants sont confrontés ou qu’ils voient émerger à l’horizon. Pour la Commission, ces séances – de petite comme de grande envergure – sont l’occasion d’entrer directement en contact avec des personnes aux idées et d’intérêts variés ; pour les participants, ces séances offrent un espace d’échange enrichissant, propice à l’apprentissage mutuel et à la création ou au renforcement de liens.

Au cours de l’année 2024-2025, la CDC a tenu douze dialogues d’écoute et de découverte dans huit provinces. Ces séances ont réuni, notamment, des représentants du secteur de la justice pénale au palais de justice de St. Catharines (Niagara) ; des membres de l’Association canadienne des professeurs de droit à Fredericton ; des doctorants dans le cadre de la Conférence annuelle des étudiants des cycles supérieurs en droit de la Faculté de droit de McGill ; des juristes d’expérience à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) ; ainsi que des professeurs au sein des facultés de droit des universités de l’Université de Victoria, de l’Université Dalhousie, de l’Université de Montréal, de l’Université Queen’s, de l’Université Laval, de l’Université du Manitoba, de l’Université de l’Alberta et de l’Université de Moncton. En ajoutant ces activités à celles de l’année précédente, nous pouvons affirmer avec fierté avoir visité l’ensemble des dix provinces depuis juin 2023. Des visites dans les territoires sont prévues au cours de la prochaine année.

« Troisièmement, nous avons ajouté Winnipeg, au Manitoba, aux ‘endroits où vous irez’ lors de notre série de rencontres ‘Écoute et découverte’ à travers ce pays. Nous avons été heureux de rencontrer nos homologues provinciaux à la Commission de réforme du droit du Manitoba, créée dans les années 1970 et qui continue de servir la province en proposant des recherches et des recommandations non partisanes sur le droit lié à la réalité quotidienne des Manitobains. - Lettres de la présidente de la CDC, Lettre no 19 (27 février 2025) |

Deux fois par année, la Commission publie des rapports Ce que nous avons entendu qui présentent les projets, préoccupations et pistes de solution qui émergent de nos séances d’écoute et de découverte. Ces rapports brossent un portrait des espoirs, des aspirations, des engagements, des responsabilités, des priorités et des orientations qui animent les acteurs engagés dans l’évolution du droit au Canada.

Cette année, deux rapports ont été publiés : un premier couvrant la période de janvier à mai 2024, et un second couvrant la période de juin à décembre 2024. Les rapports portant sur les mêmes périodes en 2025 seront mis en ligne sur le site Web de la CDC.

Échanger et enseigner

Outre ses activités d’écoute et d’apprentissage, la Commission joue également un rôle actif de prise de parole et d’enseignement. Soucieuse de mettre en valeur l’importance de l’apprentissage continu et des échanges interactifs dans les domaines du droit et de la réforme du droit, la présidente de la CDC, Shauna Van Praagh, a donné plusieurs conférences et allocutions, animé des ateliers et visité des salles de classe depuis son entrée en fonction en juin 2023. Par ces activités, elle s’adresse aux étudiants en droit, aux universitaires et aux acteurs de la réforme du droit, les invitant à réfléchir sur leurs propres contributions à l’évolution du droit dans nos vies et nos sociétés. Entre avril 2024 et mars 2025, la présidente a pris la parole dans le cadre de huit interventions publiques.

Invitée par la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada à prononcer le séminaire annuel à la mémoire d’Earl Fruchtman en août 2024, la présidente a animé une séance intitulée Serious, Surprising and Sustainable – The Project of (Re)Building a Law Commission for Canada. En septembre 2024, elle a prononcé une allocution intitulée Oh Canada, Our Free and Democratic Society lors du symposium The Shape of Freedom organisé par le Christian Legal Fellowship de l’Université de la Colombie-Britannique, et un sermon invité sur la justice et la gouvernance au Temple Israël, à Ottawa. En novembre 2024, elle a donné un webinaire pour l’Institute of Advanced Legal Studies de Londres, au Royaume-Uni, intitulé Legal Education and Law Reform : Reimagining the Relationship at the Law Commission of Canada. Ces exemples illustrent un engagement fort et créatif à partager le travail et la promesse d’une institution tournée vers l’avenir du droit au Canada.

« …le séminaire [commémoratif Earl Fruchtman] a donné l’occasion aux participants de contribuer à l’activité continue d’écoute et d’apprentissage de la CDC. Ils ont été invités à répondre par écrit à l’une des questions suivantes : 1) Citez un défi à l’horizon qui a de l’importance pour la réforme du droit au Canada ; ou 2) La CDC ne devrait PAS aller dans l’espace suivant ou s’occuper du sujet suivant. Les défis cités comprennent l’intégration significative des traditions juridiques autochtones, les progrès technologiques, la crise climatique, l’augmentation des inégalités, le manque de vision dans la planification des politiques, le fait de placer les personnes au centre du changement et la nécessité d’une plus grande clarté et d’un meilleur accès à la justice. En ce qui concerne ce que la CDC ne devrait pas faire, les réponses comprenaient ‘perdre espoir’, ‘tout éviter’, ‘essayer d’être tout pour tout le monde’, ‘être trop hâtif’, ‘s’immiscer dans des controverses partisanes’, ou ‘supposer que les cadres juridiques sont toujours la meilleure façon de résoudre les problèmes’. » - Lettres de la présidente de la CDC, Lettre no 13 (28 août 2024) |

Cet engagement s’incarne également au travers des Lettres mensuelles de la présidente, destinées à un large public. Ces lettres présentent des réflexions sur le droit et la justice, tout en mettant en lumière les efforts notables des différents acteurs de la réforme du droit au pays, rencontrés au fil des activités de la présidente. Des extraits de ces lettres parsèment le présent rapport afin d’articuler les projets et initiatives de la Commission avec les réflexions régulières de sa présidente sur le rôle de la Commission dans le paysage juridique canadien. Les thématiques abordées depuis juin 2023 structurent ces réflexions.

patience, tissage, ouverture, saisons, imagination, commémoration, mots, droit vivant, renouveau, expérience, incertitude géniale, temps, innovation, charité, vérité, bibliothèques, cadeaux, conversation, découverte, primauté du droit |

Les lecteurs peuvent trouver la collection complète de lettres sur le site Web de la Commission.

Partenariats de la CDC

Durant l’année 2024-2025, la Commission du droit a poursuivi ses efforts pour renforcer ses liens avec ses partenaires et établir de nouvelles collaborations. Que ce soit en lien avec des organismes indépendants de réforme du droit ou des acteurs issus de sphères variées telles que la pratique du droit, la magistrature, la recherche universitaire, l’éducation juridique, le travail communautaire ou encore l’élaboration de politique publiques, la Commission continue d’accroître son réseau, d’apprendre et d’écouter, ainsi que d’offrir son soutien. La Commission s’affirme ainsi comme chef de file en matière de réflexion profonde et d’échanges pertinents sur l’évolution du droit, et comme point de référence et fil conducteur sur la carte dynamique du droit et de la justice au Canada.

Les Médailles du couronnement du roi Charles III, décernées en 2024-2025, rendent hommage à des personnes qui ont apporté une contribution importante au Canada ou dont les réalisations exceptionnelles à l’étranger ont une image positive du pays. La Commission du droit est fière d’avoir nommé deux éminents juristes pour recevoir des médailles en reconnaissance de leur leadership dans l’évolution du droit :

|

Partenaires en réforme du droit

Lors des années de dormance de la Commission, le réseau des organismes indépendants de réforme du droit du Canada a poursuivi ses travaux avec dynamisme et vigueur. Après s’être réengagée au sein de ce réseau dès le début de son mandat, la Commission continue à y participer activement. Cette année a été marquée par de nombreux échanges entre la Commission et ses homologues, propices au partage d’idées, de ressources et de soutien. À ces échanges se sont ajoutées des rencontres plus structurées. Des membres de l’équipe et nos Commissaires ont pris part à la Conférence annuelle de la Fédération des organismes de réforme du droit du Canada, tenue à l’Université de Montréal le 30 mai 2024. Tel que mentionné plus haut, la présidente a en outre prononcé une allocution lors de la réunion annuelle de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, le 14 août 2024.

Partenaires issus de la profession et de la magistrature

Consciente du rôle de premier plan que joue la communauté juridique dans son ensemble en matière de droit et de justice, la Commission du droit continue de tisser et de renforcer des liens significatifs avec les membres de la profession et de la magistrature. Comme le souligne la section du rapport consacrée aux projets et programmes, la Commission a entamé un partenariat important avec l’Association du Barreau canadien, lequel a mené à la création de la Bourse de journalisme CDC-ABC à l’aube de 2025. À travers des rencontres bilatérales et des conférences, la Commission a poursuivi ses échanges avec la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale, l’Institut national de la magistrature, l’Institut canadien d’administration de la justice, parmi d’autres. La Commission a également pu compter sur l’apport important de praticiens et de juges dans l’avancement de ses travaux, dans le cadre de divers échanges et de consultations.

Partenaires universitaires et éducatifs

Loin de former des compartiments étanches, l’éducation juridique et la réforme du droit se nourrissent mutuellement de créativité, de transformation, de rêves et d’espoirs. La Commission place ses relations avec le milieu universitaire et les établissements d’enseignement au cœur de son action. Elle œuvre à soutenir les travaux de recherche innovateurs, à offrir un soutien aux conférences en lien avec son mandat et à nourrir un dialogue constant avec les chercheurs et les étudiants.

En 2024-2025, la Commission du droit a tenu des Dialogues d’écoute et découverte dans huit facultés de droit, en plus de participer à des événements majeurs comme la conférence annuelle de l’Association canadienne des professeurs de droit à l’Université du Nouveau-Brunswick et la Conférence annuelle des étudiants des cycles supérieurs en droit de la Faculté de droit de McGill. Ses échanges avec des partenaires universitaires engagés dans l’élaboration, la diffusion et la compréhension des traditions juridiques autochtones se sont également poursuivis en lien avec nos projets de recherche et nos activités d’engagement et de rayonnement.

Dans le même esprit de collaboration avec la communauté universitaire, la Commission a appuyé l’organisation de 11 conférences et a mis sur pied le concours Regards sur la justice en action, invitant les juristes canadiens de demain à soumettre une photo qui représente le droit en action au quotidien. D’importants partenariats ont en outre été forgés avec la Transnational Justice Clinic de l’Université McGill pour l’obtention d’aide à la recherche ainsi que le Centre for Research, Evaluation and Action Towards Equal Justice (CREATE Justice) de l’Université de Saskatchewan pour le soutien d’un projet d’évaluation des besoins juridiques de la jeunesse dans la province.

Dans le cadre de ces collaborations, la Commission du droit considère les chercheurs, les enseignants et les étudiants en droit comme des contributeurs essentiels à l’évolution continue du droit.

Partenaires dans la communauté et le gouvernement

Parmi les nombreuses personnes et groupes qui s’intéressent et participent à la réforme du droit au Canada, il y a bien sûr des membres de la Chambre des communes et du Sénat. Au fur et à mesure qu’elle progresse dans ses travaux, la Commission du droit demeure attentive aux priorités et aux préoccupations soulevées par les députés et les sénateurs dans les échanges continus. La Commission bénéficie également de la collaboration inestimable de nombreuses personnes et groupes communautaires qui jouent un rôle actif dans ses initiatives de recherche et de mobilisation. Qu’il s’agisse de groupes de défense des droits, d’organismes de bienfaisance ou de personnes ayant de l’expérience dans le système carcéral, tous contribuent de manière significative à redonner espoir et à obtenir justice au Canada. Leurs expériences vécues et leurs points de vue enrichissent le travail de la Commission. Conformément à son protocole d’entente avec le ministère de la Justice du Canada, et dans le plein respect de son indépendance, la Commission du droit reçoit également l’appui de la fonction publique fédérale.

Partenaires de recherche

Le droit n’est pas uniquement l’affaire des experts ou des institutions démocratiques : il est aussi, fondamentalement, la responsabilité de tous. Une approche de la réforme du droit attentive à l’évolution des besoins de la société canadienne et des personnes qui la composent reconnaît la diversité des rôles que peuvent jouer les citoyens dans la création et la préservation du droit. En partenariat avec le Projet Lexis : Législation, Innovation et Société, dirigé par le professeur Pierre Noreau de l’Université de Montréal, la Commission du droit s’interroge sur les moyens de mieux structurer la délibération publique et de favoriser la participation citoyenne dans l’élaboration des lois. Sa contribution s’ajoute à celle d’une large équipe multidisciplinaire composée de 37 partenaires associatifs et institutionnels ainsi que de 61 chercheurs dans 34 universités à l’échelle nationale et internationale. Il s’agit de reconnaître, de soutenir et d’alimenter les réflexions qui visent à rendre possible une démocratie plus vivante – une démocratie qui ne s’arrête pas au seul acte de voter, mais qui s’incarne à chaque étape du processus législatif.

Appelée à l’action – Une approche transversale

Assurer une présence autochtone à travers l’ensemble de nos projets et partenariats

Travaillant sur un territoire et dans un pays appelés à la vérité et à la réconciliation, la Commission du droit s’engage à intégrer et à s’instruire auprès des personnes, des communautés et des sources autochtones dans le déroulement de ses projets, programmes, réunions et collaborations. Ancré dans l’ouverture et un dialogue continu, et se refusant aux approches uniformes ou simplistes, cet engagement se manifeste à travers l’ensemble de nos recherches et de nos initiatives de de rayonnement, ainsi que dans nos collaborations et nos efforts d’engagement du public.

Parmi les contributeurs notre projet sur le droit relatif aux organismes de bienfaisance, on compte des spécialistes des traditions juridiques autochtones et des organismes de bienfaisance au service des communautés autochtones. De même, l’organisation des cercles de réflexion et la sélection des thèmes des rapports dans le cadre de notre projet sur le droit carcéral intègre des perspectives et des expériences autochtones. Notre boursière en journalisme CBC-ABC se penchera notamment sur Les développements de la gouvernance autochtone en matière de bien-être et de protection de l’enfance constituent. Les auditeurs des premiers épisodes du balado de la Commission, Obiter, en apprendront davantage sur la revitalisation des ordres juridiques autochtones et sur les diverses réponses aux besoins des survivants des pensionnats. Durant l’année, la Commission a apporté son soutien à plusieurs conférences et initiatives enrichies d’une présence et d’un contenu autochtones significatifs. Nous avons également eu l’honneur et le privilège de nous rendre auprès du Indigenous Law Research Unit, du Centre national pour la vérité et la réconciliation à Winnipeg, du Wahkohtowin Law and Governance Lodge à Edmonton, et enfin, des Services juridiques de la Nation huronne-wendat à Québec, autant de lieux d’apprentissage et de dialogue.

Dans chaque recoin des travaux entrepris par la Commission se niche une promesse, un potentiel fécond d’échanges et de rapprochements avec les individus, les communautés et les organisations autochtones immergés dans l’évolution continu du droit, des pratiques et des systèmes juridiques.

« La proximité de la Journée mondiale de l’information et de la Journée de la vérité et de la réconciliation au Canada nous incite à trouver des moyens de combiner leurs messages : tirer des enseignements des récits autochtones, enrichir nos connaissances grâce aux faits et à la recherche de la vérité, et souligner le soutien et la réceptivité aux besoins et au potentiel des personnes. Le chevauchement avec les éléments contemporains d’une réforme significative du droit est à la fois évident et frappant. - Lettres de la présidente de la CDC, Lettre no 15 (28 octobre 2024) |

Qui nous sommes

Au cœur du mandat de la Commission du droit se trouvent les personnes qui donnent vie à sa vision. La feuille d’érable dynamique et multicolorée, entrecoupée de quatre cercles, symbolise non seulement les principes directeurs de la Commission, mais aussi l’esprit de collaboration de ceux et celles qui animent son travail.

Les commissaires, les membres du Conseil consultatif, les membres du personnel – y compris les Fellows et les étudiants d’été – sont au cœur du succès de la CDC. Leur énergie, leur expertise et leur engagement collectifs envers les principes de « vivre le droit », « poursuivre la justice », et « renouveler l’espoir », permettent à la Commission de créer des changements significatifs et durables. C’est grâce à leur collaboration que la CDC continue d’évoluer, de s’adapter et d’étendre son influence, en veillant à ce que notre travail demeure pertinent, inclusif et visionnaire face à un paysage juridique en constante évolution.

Commissaires

Les nominations par le gouverneur en conseil de deux commissaires, Kevin O’Shea et Renée Cochard, à l’été 2024 ont permis à la Commission d’atteindre son effectif complet, conformément à la Loi sur la Commission du droit du Canada. Parmi les quatre commissaires à temps partiel, il existe un éventail impressionnant d’expériences, de connaissances, d’affiliations communautaires, de rôles liés au droit et d’emplacements géographiques au Canada. Les commissaires Sarah Elgazzar (vice-présidente de la CDC, 2025), Renée Cochard, Aidan Johnson et Kevin O’Shea offrent des conseils et un soutien continus et importants en ce qui concerne la mission, les valeurs, les orientations et les activités de la Commission.

Conseil consultatif

Comme le stipule la Loi sur la Commission du droit du Canada, le Conseil consultatif est composé de 12 à 24 membres, chacun nommé par la Commission pour un mandat maximal de trois ans, avec possibilité de renouvellement du mandat. Les membres du premier Conseil consultatif, nommés en juin 2024, font preuve d’une grande variété d’expériences, d’intérêts, de langues, de trajectoires, de responsabilités et de milieux de travail, qui éclairent la sagesse et les idées qu’ils apportent à la Commission. À l’automne 2024, Bianca Kratt a été nommée présidente du Conseil.

Deux réunions virtuelles officielles du Conseil consultatif ont eu lieu au courant de l’année 2024-2025. De plus, des dialogues individuels ont été prévus entre chaque membre du Conseil et la présidente de la CDC, et les membres ont été invités à participer à des conversations informelles thématiques. Enfin, plusieurs membres du Conseil consultatif ont généreusement participé aux processus de sélection associés aux travaux de la CDC.

La présidente a introduit les membres les uns aux autres lors de la première réunion du Conseil consultatif en juin 2024 avec le message suivant : « Le Conseil comprend, entre autres, un journaliste et un leader d’une communauté de foi, un avocat commercial et un recteur d’université, un juriste autochtone chevronné et un ancien ministre d’un gouvernement provincial, un défenseur de l’égalité des genres et le sous-ministre fédéral de la Justice. Parmi les membres du Conseil, nous trouvons de l’expérience avec des organisations internationales de défense des droits de la personne et du leadership universitaire en éducation juridique et en recherche interdisciplinaire aux cycles supérieurs. Les domaines d’expertise vont des politiques d’immigration et de réfugiés aux traditions juridiques et la gouvernance autochtones, des technologies émergentes aux théories critiques, de la procédure civile aux communautés linguistiques, du droit et de la sexualité aux droits de la personne à l’ère numérique. Le groupe comprend de nombreux écrivains, enseignants et défenseurs, dont les membres se consacrent à un large éventail de projets : favoriser le dialogue interconfessionnel, soutenir les bibliothèques publiques, lutter contre l’itinérance, faire progresser la réconciliation de nation à nation, promouvoir l’apprentissage continu et encourager les échanges, la collaboration et le développement à l’échelle internationale. Le Conseil compte parmi ses membres une personne qui est arrivée au Canada en tant que réfugié et d’autres qui sont des enfants et des petits-enfants d’immigrants venus s’établir dans ce pays. Il inclut avec fierté des personnes dont les racines familiales au Canada remontent à plus d’une douzaine de générations, ainsi que des membres de communautés – les Chippewas de la Première Nation de Nawash et la Première Nation huronne-wendat – qui vivent sur ce territoire depuis des siècles immémoriaux. » |

John Borrows |

Au fur et à mesure que le Conseil consultatif grandit, la Commission du droit continue de s’efforcer d’obtenir une profondeur et une ampleur significatives pour les travaux de réforme du droit. Nous visons une plus grande diversité géographique, ainsi que la participation de personnes dont les contributions proviennent de domaines et de secteurs qui ne sont pas toujours, ou habituellement, associés au droit.

Les anciens de la CDC

Nous sommes heureux d’inviter les personnes qui ont contribué à la Commission par le passé, et dont l’influence continue de se faire sentir, à se joindre aux rangs des anciens de la CDC. Ces personnes, qui ont poursuivi leur parcours dans des rôles variés au sein du milieu universitaire, du gouvernement, de la pratique privée ou de la magistrature, entretiennent des liens étroits avec la CDC et continuent d’appuyer notre mandat de diverses façons. Au cours de l’année 2024-2025, quatre membres de l’équipe ont terminé leur mandat parmi nous et sont officiellement devenus des ancien.ne.s de la CDC.

Fellows

Personnel

|

Personnel

Par leur dévouement, leurs connaissances et leur approche novatrice, les membres du personnel font de la CDC une force dynamique. Doté d’une expertise, d’une formation et de contributions diverses conformes au mandat de la Commission, ce groupe exceptionnel fonctionne dans un environnement de travail bilingue et bijuridique, offrant un échange riche d’idées et de perspectives qui alimente les travaux de recherche et les activités de rayonnement de la Commission.

« En cours de route, notre directrice générale a un jour qualifié notre équipe et la Commission d’une manière qui a résonné et qui est restée dans ma mémoire. Elle a parlé de notre ‘génialité incertaine’. Ces mots peuvent également être utilisés dans l’ordre inverse pour qualifier notre existence d’ ‘incertitude géniale’. Quoi qu’il en soit, la Commission du droit du Canada allie l’incertitude à l’émerveillement, un potentiel puissant à une fragilité existentielle. - Lettres de la présidente de la CDC, Lettre no 11 (6 juin 2024) |

Notre équipe

En date d’ avril 2025

Tracey O’Donnell, Directrice exécutive et chef de la direction financière

Brian Peebles, Directeur du rayonnement et de l’engagement

Tara Berish, Directrice de la recherche

Fady Shamsoun, Adjoint au dirigeant principal des finances

Janelle McDougall, Agente des finances et gestionnaire de projet

Isabelle Palad, Agente de recherche

Istahill Daoud, Agente administrative

Stefanie Moeller, Agente administrative principale

David D’Astous, Fellow

Nicholas Waltenbury, Stagiaire de recherche

Étudiantes d’été

Pour leur pause estivale de leurs études en droit, les étudiantes Clara Chang et Elina Qureshi se sont jointes à l’équipe pour appuyer nos travaux de recherches et apporter des nouvelles perspectives et idées au travail de la CDC, tout en acquérant une expérience juridique enrichissante qu’elles emporteront avec elles tout au long de leur carrière.

Fellows

Le programme de Fellowship de la CDC offre aux récents diplômés en droit exceptionnels une expérience de recherche intensive et approfondie, ainsi que l’occasion de développer des capacités d’analyse critique et de rédaction. Les Fellows assument une grande variété de responsabilités, notamment des activités d’engagement avec des parties prenantes, telles que des tables rondes et des conférences, ainsi que la recherche et la rédaction dans le cadre des projets juridiques substantiels de la CDC.

La possibilité offerte aux Fellows de jouer un rôle de premier plan dans un projet substantiel de la CDC souligne l’invitation du programme à élaborer et à partager des idées audacieuses et originales sur la réforme du droit au Canada. Les premiers Fellows de la Commission, Jeanne Mayrand-Thibert et Aaden Pearson, ont exercé leur mandat de septembre 2023 à août 2024. En septembre 2024, nous avons accueilli David D’Astous, ancien auxiliaire juridique à la Cour suprême du Canada et directeur adjoint du Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé, à titre de Fellow de la CDC pour l’année en cours.

En février 2025, la CDC a emménagé dans ses bureaux permanents au centre-ville d’Ottawa. Il s’agissait d’un projet d’aménagement important et nécessaire, mené à terme avec succès, dans les délais et à un coût inférieur aux prévisions (environ 30 % de moins que le coût initial estimé). Ce nouvel espace reflète et soutient notre approche de l’évolution du droit et comprend des espaces propices aux échanges et à la collaboration.

Portrait des activités de la CDC

Entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025, la Commission du droit du Canada...

- A rencontré des représentants de 90 organisations, dont :

- 11 organisations ou institutions provenant d’autres pays

- A consulté les 7 organismes provinciaux de réforme du droit

- Alberta Law Reform Institute

- British Columbia Law Institute

- Institut québécois pour la réforme du droit et de la justice

- Law Reform Commission of Saskatchewan

- Commission du droit de l’Ontario

- Nova Scotia Access to Justice & Law Reform Institute

- Manitoba Law Reform Commission

- A tenu 12 dialogues d’écoute & découverte en table ronde et 17 séances de dialogue couvrant 8 provinces et 11 villes (à l’exception d’Ottawa)

- Edmonton, AB ; Fredericton, N.-B. ; Halifax, N.-É. ; Kingston, ON ; Moncton, N.-B. ; Montréal, QC ; Ville de Québec, QC ; St. Catharines, ON ; St. John’s, T.-N.-L. ; Victoria, C.-B. ; Winnipeg, MB

- A organisé 10 cercles de réflexion et 1 cercle de discussion pour le projet Charité et droit au Canada

- A organisé 6 cercles de réflexion pour le projet Le droit carcéral au Canada

- A pris la parole lors de 11 événements à travers le pays (conférences et engagements éducatifs)

- A soutenu 11 conférences et initiatives au Canada

- A commissionné 15 textes de recherche pour le projet Charité et droit au Canada

- A commissionné 4 rapports pour le projet Le droit carcéral au Canada

- A commissionné 1 rapport pour l’initiative Rapports Au-delà de demain

- A publié 3 épisodes de son balado Obiter

Nombre d’activités de rayonnement et d’engagement enregistrées au cours de l’année : 133

Connexion avec environ 2 000 personnes

La CDC à travers le Canada

Dialogue d’écoute & découverte en table ronde

- Organismes communautaires (St. Catharines, ON, 6 mai 2024)

- Conférence annuelle des étudiant.e.s des cycles supérieurs en droit, Université McGill (Montréal, QC, 10 mai 2024)

- Association Canadienne des Professeurs de Droit (Fredericton, N.-B., 30 mai 2024)

- Université de Victoria, Faculté de droit (Victoria, C.-B., 23 septembre 2024)

- Université Dalhousie, École de droit Schulich (Halifax, N.-É., 9 octobre 2024)

- Université de Montréal, Faculté de droit (Montréal, QC, 28 octobre 2024)

- Université Queen’s, Faculté de droit (Kingston, ON, 25 novembre 2024)

- Université de Laval, Faculté de droit (Québec, QC, 21 janvier 2025)

- Université du Manitoba, Faculté de droit (Winnipeg, MB, 21 février 2025)

- Université de l’Alberta, Faculté de droit (Edmonton, AB, 5 mars 2025)

- Organismes communautaires (St. John’s, T.-N.-L., 14 mars 2025)

- Université de Moncton, Faculté de droit (Moncton, N.-B., 28 mars 2025)

Allocutions

- Membre du panel et modératrice – Conférence annuelle de la Fédération des organismes de réforme du droit du Canada (FORDC) (Montréal, QC, 30-31 mai 2024)

- Membre du panel – Conférence de droit public 2024 organisée le Centre de droit public de l’Université d’Ottawa (Ottawa, ON, 3 juillet 2024)

- Conférencière – Serious, Surprising and Sustainable: The Project of (Re)Building a Law Commission for Canada, Séminaire à la mémoire d’Earl Fruchtman, Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada (Ottawa, ON, 14 août 2024)

- Oratrice invitée – Temple Israel Ottawa (Ottawa, ON, 7 septembre 2024)

- Conférencière principale – Symposium Oh Canada, Our Free and Democratic Society, The Shape of Freedom (Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B., 26 septembre 2024)

- Conférencière – Legal Education and Law Reform: Reimagining the Relationship at the Law Commission of Canada, webinaire pour l’Institute of Advanced Legal Studies (virtuel, Londres, Royaume-Uni, 27 novembre 2024)

- Mot d’ouverture – Atelier intitulé Navigating Academic Freedom on Campus: International, National and Local Perspectives, Centre de droit public de l’Université d’Ottawa (Ottawa, ON, 21 mars 2025)

Engagements éducatifs

- Atelier animé par Jeanne Mayrand-Thibert, Fellow de la CDC pour le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie (secondaire 3) intitulé Justice au pluriel : réparer pour transformer (Montréal, QC, 27 mai 2024)

- Module de conversation enregistrée entre la présidente de la CDC et Leah Howie, directrice de la Law Reform Commission of Saskatchewan, pour le séminaire Current Issues in Law Reform donné à l’Université de la Saskatchewan (virtuel, 29 août 2024)

- Visite de classe, séminaire sur le droit et la religion à l’Université Western (virtuel, 12 février 2025)

- Visite de classe, cours de première année sur les obligations contractuelles à l’Université de Moncton (Moncton, N.-B., 28 mars 2025)

Conférences soutenues par la CDC

- Conférence de droit public 2024, organisée par le Centre de droit public de l’Université d’Ottawa (Ottawa, ON, 2-5 juillet 2024)

- Conférence intitulée Shape of Freedom, Symposium on Religion, Law and Human Rights annuel organisé par la Christian Legal Fellowship / l’Université de la Colombie-Britannique (Vancouver, C.-B., 4-6 septembre 2024)

- De la justice au quotidien à l’impact mondial, organisé par Justice Pro Bono (Montréal, QC, 7-8 novembre 2024)