Enjeux principaux (suite 2)

Remarque

Ces informations étaient correctes à partir de novembre 2015.

Table des matières

- Plan de gestion des produits chimiques

- Services météorologiques

- Stratégie fédérale de développement durable

- Application de la loi

- Surveillance et recherche scientifiques

- Urgences environnementales

Plan de gestion des produits chimiques

Quel est l’enjeu?

Les produits chimiques sont à la base de nombreux produits, qu’il s’agisse de produits commerciaux ou de produits de consommation. Cependant, les produits chimiques, la pollution et les déchets peuvent avoir des effets nocifs directs ou indirects sur la faune, la flore ainsi que les humains et peuvent poser des risques à long terme pour l’environnement. Afin de répondre à cette problématique, le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme conjoint d’Environnement Canada (EC) et de Santé Canada (SC) qui s’attaque aux menaces posées par certains produits chimiques préoccupants.

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE (1999)) autorise EC et SC à protéger l’environnement et la santé humaine des risques que posent les substances chimiques, soit les substances qui ont fait leur apparition au Canada à compter de 1987 (nouvelles substances) et les 23 000 substances chimiques existantes qui étaient utilisées au Canada avant 1987 (substances existantes).

Toute entreprise qui souhaite importer ou fabriquer une nouvelle substance au Canada doit en informer le gouvernement pour que la substance soit évaluée. EC évalue annuellement quelque 500 avis relatifs à de nouvelles substances avant qu’elles puissent faire leur entrée sur le marché canadien et émet environ deux douzaines de restrictions chaque année afin de veiller à ce qu’elles soient utilisées d’une façon à réduire au minimum les risques pour la santé et l’environnement.

En 2006, le gouvernement a procédé au tri de 23 000 substances chimiques déjà utilisées à des fins commerciales et a relevé 4 300substances nécessitant un examen plus poussé d’ici 2020. À ce jour, environ 2 700 substances existantes ont été examinées par des scientifiques du gouvernement. Depuis, 360 substances faisant partie de 97 substances ou groupes de substances ont été désignées comme étant nocives pour la santé ou l’environnement en vertu de la LCPE (1999), et 61 instruments de gestion des risques ont été rédigés. Des mesures de gestion des risques ont été adoptées ou sont en cours de préparation pour environ 360 des 2 700 substances particulières.

Le programme interagit avec de nombreuses associations de l’industrie, notamment l’Association canadienne de l’industrie de la chimie, l’Association canadienne des constructeurs de véhicules, l’Association canadienne des carburants, l’Association canadienne des cosmétiques, produits de toilette et parfums, Manufacturiers et Exportateurs du Canada et L’Association canadienne de produits de consommation spécialisés. De plus, des organismes environnementaux non gouvernementaux comme Pollution Probe, Environmental Defense, le Réseau canadien de l’environnement et l’Association canadienne du droit de l’environnement sont grandement impliqués dans le processus. De plus, plusieurs groupes autochtones participent également, entre autres, l’Assemblée des Premières Nations, le Congrès des peuples autochtones et le Ralliement national des Métis.

À la première étape de la mise en œuvre du PGPC, 107 millions de dollars ont été alloués à EC et 193 millions de dollars à SC sur quatre ans. Ce financement a pris fin à la fin de 2010-2011. Compte tenu des succès et des leçons tirées de la première étape du PGPC, la deuxième étape a été annoncée le 3 octobre 2011. Les fonds prévus s’échelonnaient sur cinq ans et s’élevaient à 147,5 millions de dollars pour EC et à 359,2 millions de dollars pour SC. Le PGPC a été renouvelé pour une troisième phase en avril 2015 et a reçu 491,8 millions de dollars afin que se poursuive le travail d’évaluation et de gestion des risques que représentent les substances chimiques nouvelles et existantes pour la santé humaine et l’environnement.

Pourquoi est-ce important?

Lors du Sommet mondial des Nations Unies sur le développement durable de 2002, le Canada, avec d’autres pays développés, s’est engagé à en arriver à une gestion rigoureuse des produits chimiques d’ici 2020. Le PGPC, lancé en 2006, est la stratégie que le Canada a adoptée pour atteindre cet objectif à l’échelle nationale.

L’évaluation et la gestion des produits chimiques nocifs forment depuis longtemps un élément important du mandat d’EC. Les substances comme le plomb, le mercure et les diphényles polychlorés sont contrôlées en application de divers règlements et mécanismes de gestion des risques depuis de nombreuses années. Récemment, on a soumis à des évaluations et à des mesures de gestion les produits ignifuges, le bisphénol A et les composés perfluorés.

À travers le PGPC, le Gouvernement continue :

- de prendre des mesures rapidement concernant les substances chimiques nouvelles et existantes;

- d’intégrer les activités de gestion de substances chimiques à l’échelle du gouvernement;

- d’assurer une certaine prévisibilité aux entreprises et de susciter la confiance du public au moyen de plans de travail transparents.

Rôle d’Environnement Canada

La LCPE (1999) exige que les ministres de l’Environnement et de la Santé protègent les Canadiens et l’environnement des risques que posent les substances chimiques au Canada.

Outre les activités énoncées ci-dessus quant à l’évaluation et la gestion des substances chimiques, le programme cherche actuellement à cerner les nouvelles préoccupations découlant du développement et de l’utilisation croissante des biotechnologies et des nanomatériaux ainsi qu’à y réagir adéquatement.

En plus de s’appuyer sur la réglementation, EC utilise divers autres mécanismes pour gérer les risques associés aux substances préoccupantes, notamment des Plans de prévention de la pollution, des Ententes sur la performance environnementale et des Codes de pratique.

Il incombe aussi à EC de réglementer les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux. Des règlements pris en vertu de la LCPE (1999) établissent les conditions à respecter avant de leur faire franchir une frontière nationale ou provinciale. EC émet chaque année plus de 4 000 permis autorisant plus de 35 000 mouvements transfrontaliers de déchets dangereux.

EC joue également un rôle important dans la gestion des produits chimiques à l’échelle internationale. Souvent, les rejets dangereux de sources étrangères peuvent constituer une source importante de polluants au Canada. Par exemple, plus de 95 % du mercure qui se dépose au Canada vient de l’étranger. Le ministère a joué un rôle clé dans la négociation de la Convention de Minamata, un accord international ayant force obligatoire concernant la réduction des émissions de mercure.

Enfin, en dirigeant la recherche et le contrôle ainsi qu’en s’associant avec des organismes de recherche externes, le gouvernement travaille à s’assurer que les très nombreuses décisions de gestion des substances chimiques qui sont prises par toutes les administrations gouvernementales, les Canadiens et l’industrie sont éclairées par les meilleures données scientifiques disponibles.

Services météorologiques

Quel est l’enjeu?

Environnement Canada est un important fournisseur de renseignements météorologiques. Chaque année, il diffuse en moyenne 1,5 million de prévisions publiques, 15 000 alertes météorologiques, 500 000 prévisions pour l’aéronautique et 200 000 prévisions maritimes et prévisions sur l’état de la mer et des glaces.

Pourquoi est-ce important?

Environnement Canada fournit aux Canadiens l’information dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées afin de protéger leur santé, leur sécurité et leur bien-être économique face à des conditions météorologiques et environnementales variables. Les phénomènes météorologiques représentent 80 % des catastrophes au Canada et ont des conséquences importantes sur la santé et la sécurité de la population et le rendement économique du pays. En raison des changements climatiques, les phénomènes météorologiques sont de plus en plus fréquents et violents et mettent la société en danger. Cette vulnérabilité s’exacerbe puisque la société est tributaire des infrastructures vulnérables aux conditions météorologiques.

En outre, les Canadiens doivent connaître les répercussions qu’ont ces phénomènes sur leur santé, leur sécurité et leur bien-être économique. Les gens s’attendent de plus en plus à recevoir de l’information par des moyens de communication modernes, dont les appareils sans fil et les médias sociaux. Le ministère fait preuve d’initiative à cet égard : il a lancé un service d’alertes météorologiques diffusées en temps réel sur Twitter. Ce nouveau service, dont profiteront plus de 830 collectivités au pays, est le premier du genre dans le monde.

Rôle d’Environnement Canada

Mandat

La Loi sur le ministère de l’Environnement accorde au ministre des pouvoirs fédéraux concernant des aspects relatifs à la météorologie, à l’eau et aux eaux limitrophes, pour lesquels n’ont pas été désignés d’autres ministères. Le ministre a également des responsabilités liées à la Loi sur les ressources en eau du Canada, la Loi du traité des eaux limitrophes internationales, la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi sur la gestion des urgences et la Loi sur les renseignements en matière de modification du temps se rapportant aux services météorologiques.

Depuis plus de 140 ans, le Service météorologique du Canada (SMC) fournit aux Canadiens des renseignements sur les conditions météorologiques, l’eau, le climat, les glaces et la qualité de l’air. Les médias diffusent des bulletins météorologiques tous les jours et cette couverture s’accroît en présence de phénomènes météorologiques violents, comme les ouragans, les tornades et les inondations. Le SMC possède une capacité et une responsabilité uniques : informer les Canadiens des phénomènes météorologiques violents imminents.

En plus de remplir cette mission pour le bien public, le SMC aide d’autres organismes fédéraux, provinciaux et privés, qui ont besoin de son infrastructure, de ses capacités scientifiques, de ses connaissances et de son expérience pour fournir leurs services.

- Le SMC offre des services pangouvernementaux sur lesquels d’autres ministères fédéraux s’appuient, surtout lorsqu’il s’agit de l’exercice de la souveraineté du Canada et de la protection de la sécurité de ses citoyens. Voici des exemples :

- des prévisions météorologiques et de l’information fournies au Ministère de la Défense nationale afin d’appuyer la souveraineté du Canada au pays et à l’étranger dans le cadre de ses opérations;

- des prévisions des glaces de mer fournies à la Garde côtière canadienne pour assurer la sécurité de la navigation dans des eaux remplies de glace;

- des services de météorologie aéronautique fournis à NAV CANADA pour assurer la sécurité des services de navigation aérienne (envoi d’avertissements aux opérations aériennes lorsqu’il y a présence de cendres volcaniques dans l’atmosphère);

- des prévisions et des alertes relatives à la piètre qualité de l’air, à la propagation de radiations nucléaires et à des vecteurs de maladies transmises par l’air sont nécessaires pour Santé Canada;

- des prévisions qui soutiennent les interventions en matière de sécurité publique en cas d’urgences environnementales (présence de matière chimique, biologique, radiologique et nucléaire).

- En tant qu’unique entité nationale responsable de la gestion de l’information météorologique et hydrologique, le SMC appuie les mandats des provinces et des territoires dans les secteurs des transports, de l’environnement, de la santé, de l’énergie, de la qualité de l’air, des ressources en eau, de l’agriculture et de la gestion des ressources. Ses services météorologiques et environnementaux sont également essentiels lorsque les provinces, les territoires et les municipalités doivent prendre des décisions sur le plan de la gestion des catastrophes et des interventions d’urgence.

- Le SMC aide les secteurs de l’économie vulnérables aux conditions météorologiques (transports, énergie, construction, agriculture, exploitation forestière, pêches, plein air, tourisme, etc.), ce qui contribue à leur productivité et à leur compétitivité.

Dimensions internationales

Puisque le Canada est signataire des conventions de l’Organisation météorologique mondiale et de l’Organisation maritime internationale, ainsi que de divers accords internationaux bilatéraux, Environnement Canada a le mandat de communiquer en temps réel des renseignements de grande qualité sur les conditions météorologiques, l’eau et le climat, notamment de l’information sur les eaux arctiques internationales qui sont de compétence canadienne (au nord de l’Alaska et le long de la côte ouest du Groenland). En échange, le Canada a accès à des données générales et est en mesure de tirer parti d’investissements dans la surveillance du système terrestre et les activités scientifiques sans lesquels le SMC ne serait pas en mesure de faire des prévisions au-delà d’un ou deux jours.

De plus, le SMC représente le Canada dans le Groupe sur l’observation de la Terre, un partenariat intergouvernemental volontaire regroupant des gouvernements et des organismes internationaux qui essaient de mettre en œuvre le Système mondial des systèmes d’observation de la Terre pour que tous les pays puissent avoir accès aux observations de la Terre. D’autre part, le SMC fournit des conseils spécialisés aux conseils nationaux et internationaux sur les eaux, dont à ceux de la Commission mixte internationale, et il applique la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, qui prévoit des dispositions concernant l’autorisation d’activités qui peuvent altérer le débit des cours d’eau qui s’écoulent du Canada vers les États-Unis.

Stratégie fédérale de développement durable

Quel est l’enjeu?

La Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) présente clairement, pour une période de trois ans, les priorités du gouvernement fédéral du Canada en matière de développement durable, conformément aux exigences de la Loi fédérale sur le développement durable. Le responsable de l’élaboration de la SFDD est le ministre de l’Environnement, qui a également la responsabilité de produire la stratégie établissant les contributions d’Environnement Canada aux cibles et aux objectifs du gouvernement fédéral. La première SFDD (2010-2013) a été déposée le 6 octobre 2010 et la deuxième, en novembre 2013. Pour respecter les délais prescrits par la Loi, la prochaine SFDD (2016-2019) doit être déposée d’ici le 26 juin 2016 ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport par le ministre.

Pourquoi est-ce important?

De 1997 à 2006, le commissaire à l’environnement et au développement durable a réalisé 11 vérifications de l’approche adoptée par le gouvernement fédéral en matière de développement durable et l’a critiqué pour son manque de leadership central, son manque de coordination et l’absence d’un suivi adéquat.

La SFDD a été établie afin d’améliorer la planification et la production de rapports en matière de développement durable à l’échelle fédérale. Il s’agit d’un atout important pour la gestion publique axée sur les résultats. La Stratégie présente les grandes lignes des mesures que prend le gouvernement pour lutter contre les changements climatiques et la pollution atmosphérique, maintenir la qualité et la disponibilité de l’eau, protéger le patrimoine naturel et les Canadiens et réduire l’impact environnemental des activités gouvernementales. La SFDD modernise les objectifs du gouvernement fédéral en matière de durabilité environnementale et les harmonise par rapport aux politiques et aux priorités actuelles.

La SFDD 2016-2019 pourrait être accessible en ligne pour la première fois, sous forme interactive, afin de permettre aux Canadiens de l’explorer et de trouver les renseignements qui les intéressent le plus. Elle présentera également de façon plus complète les mesures pour la durabilité de l’environnement prises par les quelque 35 ministères, organismes et sociétés d’État du gouvernement fédéral, tout en continuant de souligner la force des liens entre l’environnement durable et sain, la santé humaine et la prospérité économique.

De par l’intégration de ses objectifs et cibles au processus d’évaluation environnementale stratégique, la SFDD contribue également à faire en sorte que les priorités du gouvernement en matière de durabilité environnementale soient prises en compte dans la poursuite des objectifs sociaux, économiques et environnementaux.

La Stratégie réunit et présente les objectifs, les cibles et les stratégies de mise en œuvre (des mesures précises pour l’atteinte des cibles) en matière de durabilité environnementale qui ont été créés pendant le cours normal du processus décisionnel gouvernemental. Dans le cadre du troisième cycle, des améliorations quant à l’augmentation de renseignements sur les dimensions économique et de santé du développement durable, l’ajout de trois nouvelles cibles visant les activités minières, l’établissement de liens entre les Canadiens et la nature, et la protection des écosystèmes côtiers sont attendus. De plus, la version électronique de la SFDD devrait être plus conviviale afin que les Canadiens puissent plus facilement trouver l’information qui les intéresse. Plus encore, le thème IV de la SFDD, « Réduction de l’empreinte gouvernementale, en commençant par le gouvernement », regroupe trois cibles pour en créer une nouvelle axée sur les activités durables au travail. La SFDD 2016-2019 devrait comprendre 8 objectifs, 34 cibles et environ 233 stratégies de mise en œuvre.

Indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement (ICDE)

Lancés en 2004, les indicateurs éclairent la prise de décisions et l’élaboration de politiques en fournissant des données scientifiques crédibles dans des domaines comme la qualité de l’air et la pollution, l’émission de gaz à effet de serre, la disponibilité et la qualité de l’eau ainsi que la nature. Les indicateurs sont produits par Environnement Canada, avec l’appui d’autres ministères fédéraux, notamment Santé Canada, Statistique Canada, Ressources naturelles Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada et Pêches et Océans Canada, et des vis-à-vis provinciaux et territoriaux concernés.

Les ICDE constituent les principaux outils utilisés pour mesurer les progrès vers l’atteinte des objectifs et des cibles des thèmes I à III de la SFDD, à la fois par les indicateurs thématiques et les indicateurs des cibles. Le programme des ICDE a pris beaucoup d’ampleur et offre désormais de l’information pour mesurer les progrès vers l’atteinte de la majorité des objectifs et des cibles de la SFDD. À chaque nouveau cycle de la SFDD, on met à jour et on améliore les indicateurs en utilisant les toutes dernières données disponibles. Pour en savoir plus, voir l’Annexe I.

Rapports sur les progrès de la SFDD

Conformément à la Loi, le ministre doit déposer un rapport au Parlement sur les progrès réalisés par le gouvernement fédéral quant à la mise en œuvre de la SFDD, et ce, au moins une fois tous les trois ans. Le premier rapport du genre, publié en 2011, soulignait les progrès réalisés à l’égard de la mise en place du cadre de gestion de la SFDD. Le deuxième, publié en février 2013, soulignait les progrès réalisés par 27 ministères et organismes vers l’atteinte des objectifs et des cibles de la SFDD de 2010-2013. Ce deuxième rapport présentait également aux parlementaires et aux Canadiens une perspective globale des contributions du gouvernement fédéral à la durabilité de l’environnement. Le rapport de 2015 a été établi sur cette base et rend compte des progrès effectués par rapport à la SFDD de 2013-2016. Le rapport de 2015 en est aux dernières étapes d’approbation et devrait pouvoir être déposé au Parlement au début de l’hiver 2015-2016, à temps pour le lancement des consultations publiques sur la SFDD de 2016-2019.

Écologisation des activités gouvernementales

Le thème IV de la SFDD, dont Travaux publics et Services gouvernementaux Canada est responsable, présente des objectifs et des cibles pour l’écologisation des activités gouvernementales (ex. immeubles verts, émissions de gaz à effet de serre, déchets électroniques, imprimantes, consommation de papier, réunions écologiques et approvisionnement écologique). Le gouvernement s’est engagé à réduire le niveau des émissions de gaz à effet de serre attribuable à ses activités pour atteindre la cible nationale de diminution de 17 % par rapport à 2005, l’année de référence, d’ici 2020. Environnement Canada, comme ministère, a indiqué, dans sa stratégie de développement durable 2013-2014, avoir réduit de 2,9 % ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005. Environnement Canada s’est engagé à effectuer une réduction à 18,8 kt d’équivalent CO2 d’ici 2020-2021 (une réduction de 17 % par rapport au niveau de 2005).

La SFDD et l’évaluation environnementale stratégique

La SFDD de 2010-2013 comportait l’engagement à renforcer l’application de l’évaluation environnementale stratégique, un outil qui contribue à la prise de décisions éclairées qui soutiennent le développement durable, notamment grâce à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration des politiques publiques et décisions stratégiques. Cela s’est traduit par la diffusion en parallèle de la mise en œuvre de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale. Le document révisé renforce le vocabulaire de façon à mieux intégrer les considérations environnementales au processus décisionnel fédéral et oblige les ministères et organismes à se pencher sur les répercussions que les politiques, plans et programmes qu’ils mettent de l’avant pourraient avoir sur les objectifs et les cibles de la SFDD.

Rôle d’Environnement Canada

Conformément à la Loi, le ministre de l’Environnement est responsable de l’élaboration de la SFDD ainsi que de la mise sur pied du Bureau du développement durable (BDD), responsable de surveiller les progrès de la mise en œuvre de la SFDD. Le BDD, qui fait partie d’Environnement Canada, mobilise le gouvernement, les organismes internationaux et les intervenants concernés afin de renforcer la sensibilisation à la SFDD et à sa contribution à l’évolution du développement durable. Il offre également des directives générales et s’occupe de coordonner tout ce qui touche à la SFDD.

Dimensions fédérales-provinciales-territoriales

La SFDD n’a aucune répercussion directe sur les provinces et les territoires ni sur les relations fédérales-provinciales-territoriales. Toutefois, le Ministère travaille de concert avec les gouvernements des provinces et des territoires et les administrations municipales dans de nombreux secteurs d’intérêt mutuel. Cette collaboration a une influence sur la SFDD actuelle et continuera d’influencer les stratégies à venir. Certaines stratégies de mise en œuvre de la SFDD correspondent à des zones où il y a une grande collaboration entre le gouvernement fédéral et les provinces, notamment les Grands Lacs. En vue des 120 jours de consultations publiques qui auront lieu sur la SFDD de 2016-2019, il pourrait être demandé au sous-ministre d’envoyer des annonces à ses homologues des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour les inviter à formuler leurs commentaires.

Dimensions internationales

La SFDD est fondée sur des pratiques exemplaires internationales et se veut une réponse à un engagement international de longue date pour la formulation d’une stratégie fédérale de développement durable. La SFDD est utilisée de différentes manières afin de refléter les priorités du Canada lors de ses activités internationales, notamment en contribuant aux préparatifs du programme de développement des Nations Unies pour l’après-2015, à l’approfondissement et le renforcement des travaux en prévision du troisième examen du rendement environnemental du Canada par l’Organisation de coopération et de développement économiques et à l’élaboration de la position du Canada en vue des négociations commerciales avec l’Union européenne.

Enjeux et décisions à court terme

Dépôt du rapport sur les progrès de la SFDD 2015 et lancement des consultations publiques sur la SFDD 2016-2019

La Loi exige qu’un rapport sur les progrès soit déposé au Parlement au moins une fois tous les trois ans. Idéalement, ce rapport devrait être déposé parallèlement au lancement de l’ébauche de la SFDD pour éclairer et faciliter les consultations publiques de 120 jours. Pendant la période des consultations, des commentaires d’intervenants régis par la Loi, notamment le commissaire à l’environnement et au développement durable, le Conseil consultatif sur le développement durable (un organisme ministériel regroupant de multiples intervenants nommés par le ministre et exigé par la Loi) sont attendus, ainsi que ceux d’autres intervenants et membres du public. La SFDD 2016-2019 en est à l’étape des approbations interministérielles, en vue de sa publication potentielle à la fin de l’automne 2015 ou au début de l’hiver 2016.

Annexe 1 – Programme des Indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement

Le programme des Indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement (ICDE) a été conçu pour que l’information sur les indicateurs de l’environnement soit communiquée aux Canadiens de façon transparente et directe. Le programme, qui permet de produire des indicateurs et des données sur l’environnement et d’en suivre la progression, offre de l’information rapide, complète, neutre et crédible sur les grandes questions environnementales, et ce, sous forme interactive et facilement accessible sur le Web.

Voici certains des grands éléments du programme des ICDE :

- information nationale et infranationale;

- cartes interactives permettant d’aller chercher les résultats au niveau local;

- information dans un format compréhensible pour les Canadiens;

- accès à des données détaillées, à des approches méthodologiques et à des sources d’information pour les chercheurs;

- méthodologie rigoureuse uniformisant les données et permettant les comparaisons au fil du temps;

- liens avec l’information et les questions socioéconomiques connexes.

Les indicateurs sont préparés avec le soutien d’autres départements fédéraux, tels que Santé Canada, Statistique Canada, Ressources naturelles Canada, Pêches et Océans Canada, et d’homologues provinciaux et territoriaux appropriés. Grâce à une étroite collaboration avec les scientifiques et les spécialistes en données à l’échelle du gouvernement fédéral, le programme offre des résultats et de l’information sur des enjeux clés, notamment la qualité de l’air et de l’eau, les substances nocives et l’exposition aux substances préoccupantes. Environnement Canada met à jour son site Web sur les ICDE à mesure qu’il obtient de nouvelles données.

Pour résumer, les ICDE constituent des indicateurs environnementaux concis et accessibles, et le public peut directement accéder aux méthodes et aux sources de données qui les alimentent. Les ICDE publient et entretiennent également plusieurs cartes interactives d’indicateurs, ce qui permet aux visiteurs d’explorer les données à l’échelle locale.

Voici les principaux indicateurs à l’heure actuelle :

Concentration ambiante de polluants atmosphériques

Fait le suivi des grands polluants atmosphériques qui ont des effets prouvés sur la santé, y compris les particules fines.

Longue description

Le graphique linéaire simple montre les concentrations moyennes et de pointe (98e centile) sur 24 heures des particules fines dans l’air au Canada de 2000 à 2012. Il montre aussi les Normes canadiennes de la qualité de l’air ambiante pour 2015; la norme de 24 heures (28 microgrammes par mètre cube) utilisée pour les concentrations de pointe et la norme annuelle (10 microgrammes par mètre cube) pour les concentrations moyennes. En 2012, la concentration moyenne annuelle des particules fines dans l’air extérieur au Canada était de 6,3 microgrammes par mètre cube, soit de 7 % inférieure à la concentration de 2011. La concentration de pointe annuelle (98e centile) des particules fines sur 24 heures était de 18,8 microgrammes par mètre cube en 2012, un des niveaux les plus bas répertoriés depuis 2000, soit de 14 % inférieure à la concentration de 2011. Entre 2000 et 2012, les deux indicateurs étaient toujours inférieurs aux normes de 2015, et aucune tendance significative à la hausse ou à la baisse n’a été détectée.

En 2012, la concentration moyenne de particules fines dans l’air extérieur au Canada était de 6,3 microgrammes par mètre cubique (µg/m3), soit de 7 % inférieure à la concentration de 2011. La concentration de pointe annuelle (98e centile) sur 24 heures en 2012 était de 18,8 µg/m3, un des niveaux les plus bas répertoriés depuis 2000. Certains des facteurs pouvant avoir contribué aux variations de concentrations entre 2011 et 2012 comprennent les conditions météorologiques qui influent sur la formation, la dispersion et le transport régional des PM2,5, une réduction des émissions qui contribuent à la pollution des matières particulaires au Canada, une baisse de la pollution atmosphérique transfrontalière provenant des États-Unis ainsi qu’une diminution du nombre d’incendies de forêt.

Qualité de l’eau douce des cours d’eau canadiens

Fournit une mesure globale de la capacité de cours d’eau sélectionnés à travers le Canada à soutenir la vie aquatique. Il intègre de multiples pressions venant des activités humaines en amont des sites de suivi de la qualité de l’eau et présente la qualité de l’eau douce dans les régions où la majorité des Canadiens vivent.

Longue description

Le diagramme à barres présente la catégorisation de la qualité de l'eau douce pour la période de 2010 à 2012 pour des cours d'eau choisis comme étant représentatifs des régions du Canada où les activités humaines sont les plus concentrées. Le diagramme montre le nombre de sites où la qualité de l'eau douce était cotée mauvaise (3), douteuse (27), satisfaisante (64), bonne (69) et excellente (9). Les cotes s'appuient sur des données provenant de 172 sites de suivi.

Pour la période de 2010 à 2012, la qualité de l’eau douce des cours d’eau canadiens où les activités humaines sont les plus concentrées a été jugée excellente ou bonne à 45 % des sites de suivi, satisfaisante à 37 % des sites, douteuse à 16 % des sites et mauvaise à 2 % des sites.

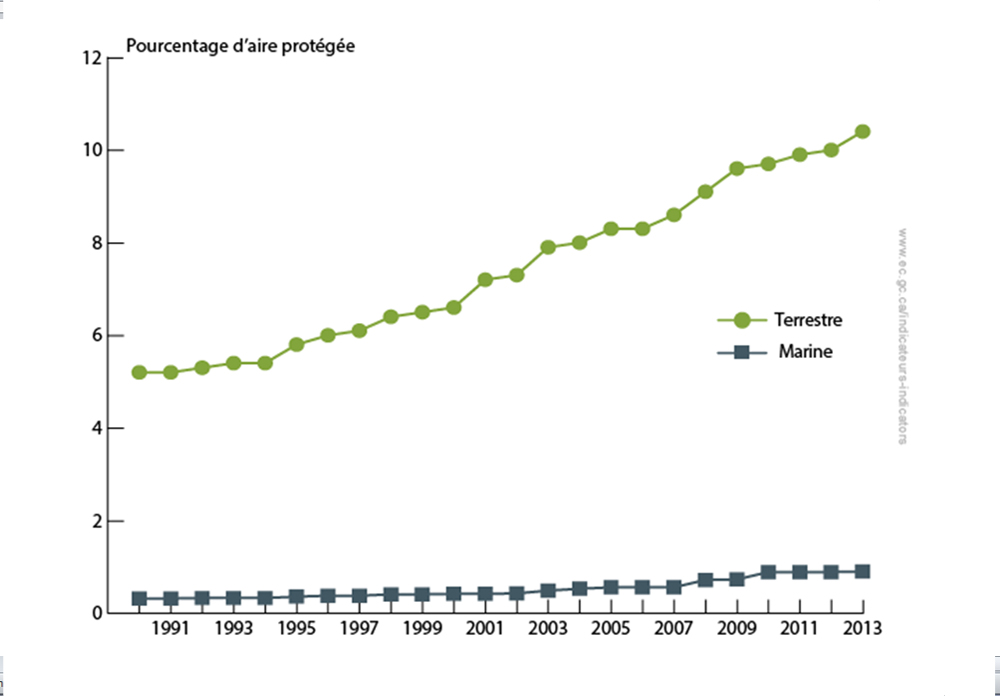

Aires protégées au Canada

Fait le suivi du pourcentage des aires terrestres et marines protégées au Canada.

Longue description

La ligne supérieure dans le graphique indique le pourcentage du territoire terrestre qui a été reconnu comme étant protégé au Canada entre 1990 et 2013. La ligne inférieure du graphique indique le pourcentage d'aire marine protégée entre 1990 et 2013. En date de 2013, 10,4 % (1 036 645 kilomètres carrés) du territoire (terres et eau douce) du Canada et environ 0,9 % (51 485 kilomètres carrés) de son territoire marin ont été reconnus comme étant protégés. Au cours des 20 dernières années, la superficie totale protégée a presque doublée, et au cours des cinq dernières années, elle a connu une hausse de 15 %.

Le nombre et la superficie totale des aires protégées au Canada continuent d’augmenter. En date de fin 2013, 10,4 % (1 036 645 km2) du territoire (terres et eaux douces) du Canada et environ 0,9 % (51 485 km2) de son territoire marin ont été reconnus comme étant protégés. Au cours des 20 dernières années, la superficie totale protégée a presque doublé, et au cours des cinq dernières années, elle a connu une hausse de 15 %. En 2013, les juridictions fédérales ont protégé 525 398 km2 de territoire, soit une augmentation de 48 % au cours des 20 dernières années.

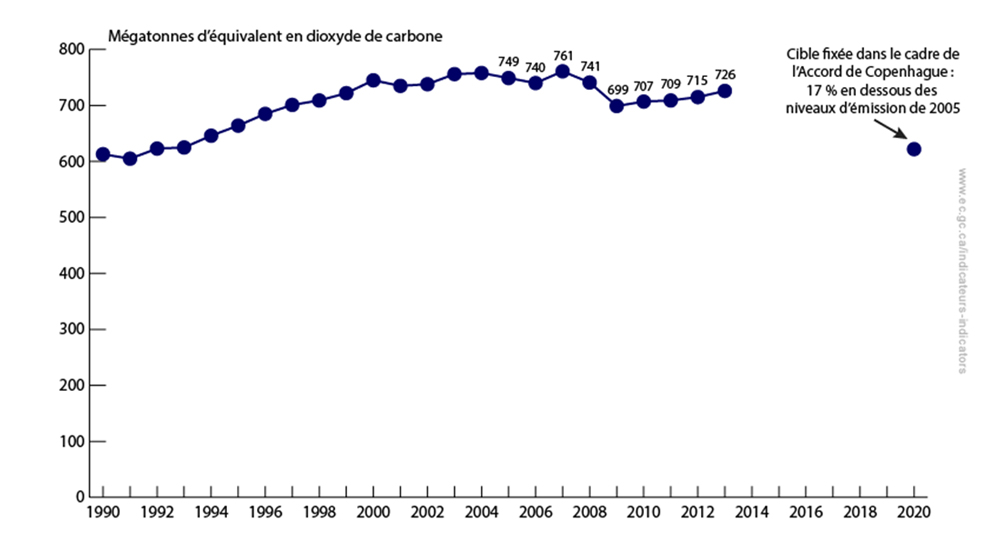

Émissions de gaz à effet de serre

Fait le suivi des émissions de gaz à effet de serre du Canada, selon le rapport d’inventaire national présenté à la CCNUCC.

Longue description

Le graphique linéaire présente les émissions de gaz à effet de serre du Canada de 1990 à 2013 avec la cible de 2020 de l'Accord de Copenhague.

Les émissions totales de gaz à effet de serre (GES) du Canada en 2013 s’élevaient à 726 mégatonnes (Mt) d’équivalent en dioxyde de carbone (éq. CO2), soit 18 % (113 Mt) au-dessus des émissions de 1990, qui étaient de 613 Mt. Les augmentations régulières des émissions annuelles qui ont caractérisé les 15 premières années de cette période ont été suivies de fluctuations des niveaux entre 2005 et 2008, d’une baisse marquée en 2009 et d’une légère augmentation par la suite. La croissance des émissions du Canada entre 1990 et 2013 est principalement attribuable à l’augmentation des émissions des industries de combustibles fossiles et des transports. Les réductions des émissions de 2005 à 2013 sont principalement dues à la réduction des émissions des secteurs de la production publique d’électricité et de chauffage.

Les indicateurs peuvent être consultés sur le site d'Environnement Canada.

Application de la loi

Quel est l’enjeu?

Environnement Canada (EC) est chargé de l’application de l’ensemble des lois et des règlements concernant la pollution et la protection de la faune ainsi que des habitats qui sont régis par le Ministère. Pendant l’année fiscale 2014-2015, le Ministère a mené environ 13 315 inspections et 566 enquêtes.

Pourquoi est-ce important?

L’application de la loi est un élément essentiel du continuum de conformité avec la réglementation. Le programme d’application de la loi joue un rôle primordial afin de garantir que les instruments de réglementation édictés par le gouvernement du Canada sont mis en œuvre de manière équitable, uniforme et prévisible.

L’équipe de l’Application de la loi travaille en étroite collaboration avec les rédacteurs et les administrateurs des instruments, le personnel de la promotion de la conformité ainsi que les employés possédant une expertise scientifique afin d’appuyer la mise en œuvre des instruments de conformité régis par EC.

Rôle d’Environnement Canada

EC est chargé d’appliquer la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999, les dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, 1994, la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, ainsi que la Loi sur la protection de l’environnement en Arctique. Le ministère effectue des inspections et des enquêtes qui sont appuyées par des renseignements, tout en travaillant en étroite collaboration avec d’autres ministères (tels que l’Agence des services frontaliers du Canada et Pêches et Océans Canada), les gouvernements provinciaux ainsi que de nombreux partenaires internationaux (INTERPOL, la Commission de coopération environnementale et la Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA)). EC collabore également avec le Service des poursuites pénales du Canada (ou les procureurs généraux des provinces pour des cas mineurs), qui est chargé de poursuivre les contrevenants présumés.

Les 288 agents d’application de la loi nommés par EC travaillent dans 34 bureaux régionaux partout au Canada. Ces agents ont des pouvoirs d’agents de la paix (notamment les pouvoirs d’arrestation, de détention et de saisie), suivent une formation exhaustive sur les opérations et la sécurité (les agents de la faune portent des armes de poing), effectuent des enquêtes et mettent en œuvre des mesures d’application de la loi.

Aspects fédéraux-provinciaux-territoriaux/internationaux

EC collabore régulièrement avec des organismes provinciaux et internationaux d’application de la loi (ex. l’EPA, INTERPOL, etc.), à la fois aux niveaux opérationnels et stratégiques.

Décisions et enjeux à court terme

En vertu de la Common Law, les décisions concernant l’ouverture d’une enquête ou encore la mise en œuvre d’une mesure d’application de la loi relèvent uniquement du pouvoir discrétionnaire de l’agent d’application de la loi ainsi que de la chaîne de commandement de l’application de la loi. La fonction d’application est indépendante d’influence dans la conduite des inspections, des enquêtes ou des mesures en cas d’infractions présumées. À l’occasion, le ministre sera informé de certaines activités relatives à l’application de la loi, à mesure qu’elles se déroulent.

Surveillance et recherche scientifiques

Quel est l’enjeu?

Environnement Canada (EC) est un ministère à vocation scientifique. Ses travaux scientifiques produisent l’information essentielle dont il a besoin afin d’assumer ses responsabilités sur le plan de la réglementation, des politiques, des programmes et de la prestation des services. Par exemple, EC emploie des chimistes et des toxicologues dans le cadre de son Plan de gestion des produits chimiques pour comprendre les répercussions de ces produits sur l’environnement. Des écologistes et des hydrologues se consacrent au Plan d’action des Grands Lacs et à d’autres questions liées à l’eau. Des scientifiques apportent leur soutien à la modélisation des prévisions météorologiques et du changement climatique.

Pourquoi est-ce important?

Alors que les questions environnementales continuent de faire surface, d’évoluer et de croître en complexité, la science prend de plus en plus d’importance.

Le rôle d’Environnement Canada

Le Secteur des sciences du Ministère englobe un large éventail d’activités, par exemple la surveillance à court et à long terme, la recherche-développement, la modélisation, l’évaluation des risques, la production de rapports et les applications axées sur les clients. EC dirige la veille et la recherche scientifiques dans les principaux secteurs environnementaux, notamment la météorologie, les sciences de l’atmosphère, l’hydrologie, la biologie, la chimie, la toxicologie et l’écologie afin d’assurer la réalisation de son mandat. Les activités varient de la prévision météorologique à la gestion et à la conservation des espèces, en passant par la surveillance de la qualité et quantité de l’eau, des contaminants et de la qualité de l’air. Dans le domaine de la science, EC s’acquitte de ses obligations en vertu de législation telle que la Loi sur le ministère de l’Environnement (1972), la Loi sur les espèces en péril (LEP), la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), et appuie les autorités de réglementation du Ministère comme celles soumises à la Loi sur les pêches. Les données de surveillance environnementale sont largement utilisées par d’autres administrations au Canada et des organisations du secteur privé ainsi que dans l’ensemble des milieux scientifiques universitaires.

Priorités en matière de surveillance et de recherche

Les activités de surveillance et de recherche réalisées par EC sont décrites dans la Stratégie pour les sciences d’Environnement Canada 2014-2019 et visent à mettre en œuvre les priorités clés qui aideront le gouvernement du Canada à remplir ses responsabilités en matière d’environnement, soit :

- réduire les impacts des contaminants et des autres agresseurs environnementaux sur l’environnement naturel;

- fournir des alertes rapides concernant les conditions météorologiques, climatiques et autres conditions environnementales;

- prendre en charge l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci;

- soutenir la conservation et la protection de l’environnement.

Parmi les activités scientifiques répondant à ces secteurs prioritaires, on retrouve les suivantes :

- assurer la surveillance de la qualité de l’air pour comprendre la façon dont les changements dans les émissions de polluants atmosphériques, leur transport, leur transformation et leur dépôt influent sur l’environnement au Canada;

- surveiller les phénomènes météorologiques et climatiques au moyen de divers réseaux de surveillance; développer et appliquer des outils pour modèle à forte résolution en vue d’améliorer les prévisions météorologiques et de la qualité de l’air ainsi que comprendre le système climatique;

- effectuer la surveillance du niveau de l’eau afin de protéger la santé et la sécurité des Canadiens en appuyant les prévisions d’inondation et la gestion des urgences;

- fournir des études scientifiques et un soutien 24 heures sur 24, sept jours sur sept pour les interventions en cas de déversement, y compris le devenir et le comportement, la modélisation, les mesures correctives et les techniques de surveillance;

- améliorer la collecte d’information scientifique sur les espèces et les habitats d’intérêt national pour mieux soutenir la conservation et le développement durable;

- recueillir et analyser des données de surveillance cohérentes (air, eau, terre et biodiversité) afin de comprendre les effets environnementaux cumulatifs possibles de l’exploitation des ressources, y compris l’industrie des sables bitumineux.

Ressources

En 2013-2014, EC a consacré 602 millions de dollars à la science et à la technologie. Ce montant représente 60 % des dépenses totales du Ministère et concorde avec les dépenses des exercices précédents. À cette même période, les spécialistes scientifiques et techniques représentaient plus de la moitié des effectifs du Ministère. Il s’agit entre autre de chercheurs scientifiques, de spécialistes des sciences physiques, d’ingénieurs, de biologistes, de chimistes, de météorologues, de technologues et de gestionnaires scientifiques.

De plus, la capacité scientifique interne du Ministère est grandement accrue grâce à une vaste collaboration au Canada et sur la scène internationale. Par exemple, la capacité d’EC à fournir des prévisions météorologiques s’est accrue, à court et à long terme, grâce à la collaboration avec des collègues américains et par l’intermédiaire de l’Organisation météorologique mondiale. La collaboration sur des projets de recherche avec d’autres établissements de haut niveau aide EC à demeurer à la fine pointe de la recherche (voir le tableau plus bas).

EC dirige des activités scientifiques et de recherche dans des centres de tous les coins du pays. Ces installations comptent des centaines de sites de surveillance, de stations expérimentales et de laboratoires mobiles, ainsi que des centres scientifiques et technologiques.

Province |

Principaux centres de sciences et de technologies |

|---|---|

Colombie-Britannique |

|

Alberta |

|

Saskatchewan |

|

Ontario |

|

Québec |

|

Nouveau-Brunswick |

|

Dimensions fédérales/provinciales/territoriales

Comme le gouvernement fédéral partage l’administration des questions environnementales avec les provinces, les territoires et les autres ministères fédéraux, EC travaille de concert avec ces gouvernements et ministères pour assurer la surveillance et la recherche scientifiques sur les questions environnementales préoccupantes à l’échelle nationale et régionale. Par exemple, EC collabore avec les provinces et les territoires sur la mise en œuvre du Programme du Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique, qui comprend la surveillance et l’évaluation de la qualité de l’air ambiant (extérieur) dans les régions peuplées du Canada et la collecte de données précises à long terme sur la qualité de l’air obtenues selon des méthodes normalisées pour l’ensemble du pays. Le plan de mise en œuvre conjoint du Canada et de l’Alberta pour la surveillance visant les sables bitumineux est un autre exemple des activités de surveillance et de recherche scientifiques qu’effectue EC avec ses homologues provinciaux et territoriaux, visant à améliorer la compréhension que nous avons des effets cumulatifs à long terme de l’exploitation des sables bitumineux.

EC collabore étroitement avec les partenaires provinciaux et territoriaux afin de fournir les données scientifiques nécessaires au soutien de la gestion de l’eau au Canada. Dans le cadre du programme « Monitoring et surveillance de la qualité des eaux douces », EC surveille la situation et les tendances concernant la qualité de l’eau et la santé de l’écosystème aquatique aux limites provinciales/territoriales et aux frontières internationales, sur les terres fédérales et plans d’eau d’importance nationale, par une approche de collaboration et de gestion adaptative axée sur les risques, puis en fait rapport. Cette activité implique une collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que nos partenaires à des initiatives telles que le Plan d’action des Grands Lacs, le Plan d’action Saint-Laurent, on encoure l’Initiative pour les écosystèmes de l’Atlantique et le bassin de Georgia. EC s’associe également avec les gouvernements provinciaux et territoriaux dans le cadre d’un certain nombre d’accords sur la qualité de l’eau. De plus, en partenariat avec les provinces et les territoires, EC dirige le Programme hydrométrique national qui fournit des données, informations et connaissances hydrométriques essentielles dont les administrations canadiennes ont besoin afin de prendre des décisions éclairées sur la gestion de l’eau.

Les scientifiques d’Environnement Canada collaborent aussi étroitement avec les gouvernements, les organisations et les communautés autochtones à l’étude de points de vue tenant compte à la fois des connaissances traditionnelles autochtones (CTA) et des recherches scientifiques. Par exemple, les CTA offrent des perspectives à long terme sur l’écologie locale et améliorent la compréhension des interactions entre différentes espèces dans ces écosystèmes, en particulier sur les périodes de l’année et les cycles des espèces pendant lesquels les scientifiques du Ministère ne sont habituellement pas présents sur le terrain.

Dimensions internationales

Les sciences d’EC contribuent à la capacité du Canada de s’acquitter de ses principales obligations et responsabilités sur la scène internationale. Les scientifiques d’EC font partie d’une communauté internationale qui produit une évaluation scientifique et une surveillance mondiale à l’appui des engagements du Canada dans le cadre des forums internationaux comme le Conseil de l’Arctique, le World Meteorological Program, la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, la Convention de Stockholm et le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Les sciences d’EC sont également importantes afin de soutenir la gestion collective des questions intergouvernementales. EC appuie la gestion des eaux Canada-États-Unis en fournissant des données et une expertise aux conseils internationaux de gestion de l’eau qui relèvent de la Commission mixte internationale et en collaborant étroitement avec la National Oceanic and Atmospheric Administration ainsi qu’à l’enquête géologique des États-Unis. EC offre aussi une surveillance de la qualité de l’eau en appui à l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs ainsi qu’à travers un engagement mutuel du Canada et des États-Unis à rétablir et à maintenir l’intégrité chimique, physique et biologique des eaux des Grands Lacs.

Urgences environnementales

Quel est l’enjeu?

Environnement Canada (EC) possède des responsabilités et dispose de ressources en cas d’urgences environnementales.

Pourquoi est-ce important?

Les urgences environnementales provoquées par le déversement non prévu, incontrôlé ou accidentel de matières dangereuses peuvent nuire à l’environnement naturel, à la santé humaine et à l’économie. Chaque année, on rapporterait environ 35 000 incidents polluants au Canada, dont environ 1 000 à 5 000 exigent les conseils scientifiques d’EC.

Au Canada, les interventions en cas d’urgences environnementales sont le fruit d’une action conjointe et peuvent comprendre la participation de l’industrie, des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, ainsi que d’organisations non gouvernementales, selon l’emplacement et la gravité de l’incident. L’autorité responsable de l’urgence doit signaler le déversement et intervenir, en plus d’assumer les coûts et les dépenses liés à la décontamination et aux dommages environnementaux.

Rôle d’Environnement Canada

Le mandat d’EC en matière d’urgences environnementales consiste à réduire les impacts des urgences environnementales sur les Canadiens et leur environnement grâce à des conseils d’experts fondés sur la science ainsi qu’à travers la réglementation.

Le Centre national des urgences environnementales (CNUE), qui relève d’EC, coordonne la prestation de conseils d’experts d’EC. Le CNUE fonctionne 24 heures sur 24, sept jours sur sept; il reçoit et trie annuellement près de 36 000 rapports d’incidents polluants et donne des conseils fondés sur la science pour environ 2 000 incidents d’importance.

EC participe à tous les aspects du cycle de gestion des urgences, à divers degrés :

- Prévention – EC applique le Règlement sur les urgences environnementales et donne des conseils d’experts sur les projets assujettis aux évaluations environnementales;

- Préparation – EC participe, à l’échelle nationale et internationale, à la planification d’intervention en cas d’urgence, à la formation en mesures d’interventions et à l’élaboration de partenariats;

- Intervention – Le CNUE publie des avis de déversement 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et, sur demande, regroupe les conseils scientifiques et techniques émanant des experts du ministère afin d’informer l’autorité responsable ainsi que les principaux organismes d’intervention en leur transmettant l’information dont ils ont besoin pour intervenir de manière efficace (EC est très rarement le principal organisme d’intervention);

- Rétablissement – EC donne des conseils et des informations en matière d’évaluation à l’autorité responsable pour la réparation des dommages à l’environnement causés par les grands déversements de pétrole ou de produits chimiques;

- Soutien scientifique et recherche-développement – EC effectue la recherche-développement en lien avec les urgences environnementales afin d’appuyer les actions à l’échelle provinciale, nationale et internationale (États-Unis) ainsi que d’approfondir les connaissances sur le sort et les effets des substances dangereuses déversées, sur les mesures d’intervention en cas de déversement et sur la technologie de la décontamination.

En cas d’urgence ou d’incident environnemental, le rôle principal du CNUE consiste à coordonner les conseils d’experts techniques et scientifiques d’EC et, sur demande, à aider le principal organisme d’intervention qui supervise l’intervention de l’autorité responsable. Le CNUE coordonne la prestation de conseils liés aux prévisions météorologiques (Service météorologique du Canada), à l’emplacement des écosystèmes fauniques et sensibles (Service canadien de la faune) et prête son savoir-faire quant aux mesures d’intervention et de restauration à la suite d’un déversement (Direction générale de la science et de la technologie).

Lors d’urgences environnementales, EC peut convoquer et présider une « réunion des scientifiques » regroupant des experts techniques afin de parvenir à un consensus sur les priorités de la protection et de la décontamination et de fournir une tribune pour faire circuler rapidement l’information afin de réduire les dommages sur la vie ou la santé humaine ainsi que l’environnement.

À la demande du principal organisme, EC peut se rendre sur le site d’un déversement et coordonner le recensement des priorités en matière de protection environnementale, en plus de donner des conseils sur les mesures d’intervention, y compris sur les objectifs et sur les méthodes de la décontamination.

Lois

EC applique le Règlement sur les urgences environnementales, qui s’inscrit dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsque certains critères sont respectés et certains seuils atteints, le Règlement oblige l’industrie à préparer des plans d’urgence pour de possibles déversements non prévus, incontrôlés ou accidentels de substances dangereuses que l’industrie entrepose ou manipule. EC vérifie si les substances dangereuses utilisées à des fins commerciales au Canada ont des effets graves sur la santé humaine et l’environnement afin de déterminer si ces substances devraient être assujetties au Règlement.

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et la Loi sur les pêches contiennent des dispositions obligeant les autorités responsables à signaler les déversements réels ou potentiels qui contreviennent à ces lois. En cas de déversement, l’autorité responsable doit prendre des mesures correctives. Si elle néglige de le faire, EC a le pouvoir de la contraindre à obtempérer de façon à protéger l’environnement et à réduire les répercussions nuisibles de l’urgence environnementale.

Système de sécurité de calibre mondial pour les navires-citernes

Le Ministère collabore avec Transports Canada, Ressources naturelles Canada ainsi que Pêches et Océans Canada à une approche par étapes d’un système de sécurité de calibre mondial pour les navires-citernes.

Les activités du Ministère visent à améliorer :

- les connaissances sur les priorités environnementales locales;

- les connaissances sur le comportement des produits transportés lorsqu’ils sont déversés dans les environnements locaux (ex. l’action des vagues et la charge sédimentaire);

- la transmission rapide de l’information scientifique nécessaire à la navigation sécuritaire, à la préparation aux urgences et à aux décisions relatives aux interventions de protection de l’environnement;

- la science opérationnelle pouvant éclairer les décisions relatives aux interventions;

- les mécanismes qui autorisent le recours approprié à d’autres mesures d’intervention pour les déversements provenant de navires (ex. les agents de traitement).

Dimensions fédérales-provinciales-territoriales et internationales

EC travaille de près avec des organismes d’intervention provinciaux. Il existe des ententes de notification afin d’éviter le chevauchement avec les provinces et les territoires.

L’intervention d’EC en cas d’urgence environnementale s’inscrit dans l’approche générale du gouvernement du Canada à l’égard de la gestion des urgences. Le gouvernement fédéral est chargé de la préparation aux grandes urgences dans les cas où une intervention fédérale intégrée serait requise. Par l’entremise du Plan fédéral d’intervention d’urgence (PFIU), Sécurité publique Canada organise les activités liées aux mesures et interventions d’urgence pour le compte du gouvernement fédéral et cerne les risques liés à l’infrastructure essentielle, à la propriété, à l’environnement, à l’économie et à la sécurité nationale du Canada, de ses citoyens, de ses alliés et de la communauté internationale. Le PFIU se veut le plan d’intervention d’urgence « tous risques » du gouvernement du Canada; il prévoit une intervention fédérale coordonnée et intégrée dans le cas des urgences majeures. Le cadre général guide le travail d’EC lors d’urgences.

EC travaille en étroite collaboration avec ses partenaires américains d’intervention d’urgence. Par exemple, le Ministère continue de travailler directement avec l’Agence américaine de protection de l’environnement au sujet du Plan d’urgence bilatéral en cas de pollution dans la zone frontalière intérieure (2009) et ses annexes régionales, qui énonce la façon dont les deux pays travailleraient ensemble et partageraient leurs ressources en cas de déversement majeur dans les 15 milles (25 km) de la frontière.

Au besoin, le Ministère participe aussi à des exercices internationaux, comme celui de l’équipe d’intervention d’urgence de l’Atlantique pour les gardes côtières canadiennes et américaines à la frontière Nouveau-Brunswick—Maine (2013) et celui de l’équipe d’intervention d’urgence des Grands Lacs (2014).