Approche de gestion des risques proposée pour le Diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène(2,6-TDI) (2,6-diisocyanate de toluène) Numéro de registre du Chemical Abstracts Service (NE CAS) 91-08-7 Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène(2,4-TDI) (2,4-diisocyanate de toluène) Numéro de registre du Chemical Abstracts Service (NE CAS) : 584-84-9 Diisocyanate de m-tolylidène(TDI) (mélange d’isomères) Numéro de registre du Chemical Abstracts Service (NE CAS) : 26471-62-5

Environnement Canada

Santé Canada

Juillet 2008

- Contexte

- Historique

- Pourquoi devons-nous prendre des mesures?

- Utilisations actuelles et secteurs industriels

- Présence dans l'environnement au Canada et sources d'exposition

- Aperçu des mesures existantes

- Considérations

- Objectifs proposés

- Gestion des risques proposée

- Approche de consultation

- Prochaines étapes et échéancier proposé

- Références

En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) doivent classer par catégories toutes les substances inscrites sur la Liste intérieure des substances (LIS). Cette catégorisation consiste à identifier les substances de la LIS qui : a) sont jugées persistantes (P) ou bioaccumulables (B), selon les critères énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Gouvernement du Canada, 2000), et qui présentent une toxicité intrinsèque pour les humains ou d’autres organismes, ou b) présentent, pour la population du Canada, le plus fort risque d’exposition. Les ministres doivent également effectuer une évaluation préalable de chaque substance satisfaisant aux critères de cette catégorisation. L’évaluation permet de déterminer plus précisément si la substance peut être qualifiée « toxique » comme le définit l’article 64 de la LCPE (1999).

En décembre 2006, le Défi a permis d’identifier 193 substances chimiques au moyen de la catégorisation; ces substances sont devenues d’intérêt prioritaire aux fins d’évaluation en raison de leurs propriétés dangereuses et de leur potentiel de risque pour la santé humaine et l’environnement. En février 2007, les ministres ont commencé à publier des profils des lots comportant de 15 à 30 substances hautement prioritaires aux fins de commentaires par l’industrie et par les parties intéressées. De nouveaux lots sont publiés tous les trois mois aux fins de commentaires.

Par ailleurs, les renseignements obligatoires – dispositions énoncées à l’article 71 de la LCPE (1999) – sont utilisés dans le cadre du Défi pour rassembler des renseignements particuliers là où il se doit. Ces renseignements qui sont recueillis au moyen du Défi seront utilisés pour prendre des décisions éclairées et gérer comme il se doit tout risque qui pourrait être associé aux substances.

Les substances diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène, diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène et diisocyanate de m-tolylidène, dont les numéros de registre du Chemical Abstracts Service (NE CAS) sont respectivement 91-08-7, 584-84-9 et 26471-62-5, ci-après collectivement appelée « TDI », ont été incluses dans le premier lot du Défi, conformément au Plan de gestion des produits chimiques.

Le 5 juillet 2008, Environnement Canada et Santé Canada ont publié dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis résumant les considérations scientifiques énoncées dans le rapport final d’évaluation préalable visant le TDI, conformément au paragraphe 77(6) de la LCPE (1999). Selon ce rapport, le TDI pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Le rapport final d’évaluation préalable a également conclu que le TDI ne satisfait pas aux critères de persistance ni aux critères de bioaccumulation définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Canada, 2000), pris en application de la LCPE (1999). La présence du TDI dans l’environnement résulte principalement de l’activité humaine.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les conclusions du rapport final d’évaluation préalable visant le TDI, veuillez consulter le texte intégral du rapport, à l’adresse http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/batch-lot_1_f.html.

À la suite d’une évaluation préalable d’une substance énoncée à l’article 74 de la LCPE (1999), il peut être conclu qu’une substance satisfait aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999). Les ministres peuvent proposer de ne rien faire, de l’inscrire sur la Liste des substances d’intérêt prioritaire en vue d’une évaluation plus approfondie, ou encore de recommander son inscription à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999). Dans certaines circonstances, les ministres doivent faire une proposition spécifique, soit de recommander un ajout à la Liste des substances toxiques, soit de recommander la mise en œuvre d’une quasi-élimination (ou les deux). Dans le cas présent, les ministres proposent de recommander l’ajout du TDI à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999). Par conséquent, ils devront élaborer un projet de texte – règlement ou autre – concernant les mesures de prévention ou de contrôle à prendre pour protéger la santé des Canadiens ainsi que l’environnement contre les effets possibles d’une exposition à cette substance.

Le rapport final d’évaluation préalable a conclu que le TDI ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 77(4) de la LCPE (1999). Par conséquent, le TDI ne sera pas visé par les dispositions de quasi-élimination de la LCPE (1999) et sera géré à l’aide d’une approche du cycle de vie afin de prévenir ou de réduire au minimum son rejet dans l’environnement.

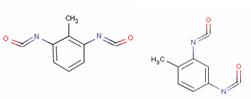

Le tableau 1 présente les autres noms, les noms commerciaux, le groupe chimique, la formule chimique, la structure chimique et la masse moléculaire du TDI.

| Nom et n° de registre du NE CAS | NE CAS RN 584-84-9: benzene, 2,4,-diisocyanato-1-methyl- (2,4-TDI) NE CAS RN 91-08-7: benzene, 1,3,-diisocyanato-2-methyl- (2,6-TDI) NE CAS RN 26471-62-5: benzene, 1,3,-diisocyanatomethyl- (TDI mixed isomers) |

|---|---|

| Autres noms N° de registe du NE CAS 584-84-9 N° de registe du NE CAS 91-08-7 N° de registe du NE CAS 26471-62-5 |

1,3-Diisocyanato-4-methylbenzene; 2,4-toluene diisocyanate (2,4-TDI); Isocyanic acid, 4-methyl-m-phenylene ester 1,3-Diisocyanato-2-methylbenzene; 2,6-toluene diisocyanate (2,6-TDI); Isocyanic acid, 2-methyl-m-phenylene ester |

| Formule chimique | C9H6N2O2 |

| Structure chimique | 2,6- diisocyanate de toluène 2,4-diisocyanate de toluène |

| Masse moléculaire | 174,16 |

| Le TDI est habituellement vendu à l’état de mélange 80:20 des isomères 2,4- et 2,6-. On trouve également sur le marché un mélange 65:35 et un mélange brut du TDI à rapport isomérique indéfini. | |

En s’appuyant surtout sur des évaluations fondées sur le poids de la preuve menées par plusieurs organismes nationaux et internationaux ainsi que sur un examen indépendant mené par un groupe d’experts multinational, les données épidémiologiques humaines disponibles et les données sur les expériences d’inhalation menées sur les animaux étaient équivoques et ne permettaient donc pas de déterminer les risques de cancérogénicité de l’exposition au TDI par inhalation chez l’humain. On a obtenu des résultats contrastés pour le TDI d’après les épreuves de génotoxicité in vivo et in vitro. Le TDI est considéré comme un produit cancérogène puisqu’une prise orale chez les animaux a été associée à l’apparition de tumeurs à plusieurs endroits.

Relativement aux effets non cancérogènes, le TDI a été classé par l’Union européenne dans la catégorie des sensibilisants de la peau et des voies respiratoires. Pour ce qui est des effets non cancérogènes, en comparant la dose à effet critique pour les effets chroniques non néoplasiques par inhalation chez les humains (14 µg/m3 ) et la limite supérieure prudente estimée de l’exposition par inhalation au TDI (1,06 µg/m3 ), on obtient une marge d’exposition d’environ 13 dans le voisinage d’une usine utilisant du TDI.

En comparant la dose à effet critique par inhalation pour les effets non néoplasiques aigus chez les humains sensibilisés (c.-à-d. 7 µg/m3 ) et la limite supérieure prudente estimée de l’exposition par inhalation au TDI contenu dans les produits de consommation (c.-à-d. 24 µg/m3 ), on obtient des marges d’exposition inférieures à l’unité jusqu’à 2,9.

En comparant la dose à effet critique par inhalation pour les effets non néoplasiques à court terme à subchroniques chez la population en général (c.-à-d. de 70 à 140 µg/m3 ) et la limite supérieure prudente estimée de l’exposition par inhalation au TDI contenu dans les produits de consommation (c.-à-d. de 24 µg/m3 ), on obtient des marges d’exposition variant de 2,9 à 5,8.

Ainsi, les marges d’exposition pour les effets non néoplasiques et l’exposition du grand public via inhalation, ainsi que pour les scénarios d’exposition par les produits de consommation (même s’il s’agit d’évaluations prudentes), ne sont pas utiles pour tenir compte des incertitudes inhérentes aux bases de données sur l’exposition et les effets.

Compte tenu de la cancérogénicité du TDI, pour lequel il pourrait exister une possibilité d’effets nocifs à tout niveau d’exposition, et de l’insuffisance potentielle des marges entre l’exposition estimée de la population en général ou l’exposition aux produits et les niveaux d’effet critique pour les effets non cancérogènes, il est conclu que le TDI est une substance qui peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger pour la vie ou la santé humaine au Canada.

Le TDI est un produit chimique industriel qui n’a été fabriqué au Canada par aucune entreprise en 2006 en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg; il y est cependant importé. Selon les déclarations faites pour 2006 en application de l’article 71 de la LCPE (1999), on a importé au Canada plus de 10 000 000 kg de TDI, ce qui comprend le TDI importé dans des mélanges et des produits de consommation lorsque la quantité de TDI importée était égale ou supérieure à 100 kg.

Les plus importantes utilisations industrielles du TDI sont celles des mélanges d’isomères 2,4- et 2,6- du diisocyanate de toluène. Le 2,4-TDI est employé à l’état pur pour la production de certains élastomères de spécialité. Le 2,6-TDI à l’état pur n’est pas commercialisé comme substance chimique industrielle. Une étude du marché portant sur l’utilisation finale menée par IAL Consultants (IAL, 2007) a montré qu’environ 86 % du TDI était utilisé pour la fabrication de la mousse souple de polyuréthanne au Canada en 2006.

La mousse souple de polyuréthanne est utilisée à grande échelle pour le rembourrage dans l’industrie des meubles de maison et l’industrie automobile, ainsi que pour la fabrication de matelas, d’oreillers, d’emballages et de sous-tapis. Les mousses semi-souples et semi-rigides de polyuréthanne sont utilisées dans la fabrication de panneaux, de capitonnage et de pare-chocs dans l’industrie automobile. Le TDI ou ses dérivés entrent dans la composition des peintures alkydes et des revêtements modifiés par le polyuréthanne, utilisés notamment pour la fabrication de peintures automobiles et marines, de vernis pour bois, d’apprêt pour les planchers et de revêtements pour fils et poudres. Ils sont aussi utilisés dans la fabrication de scellants, d’adhésifs et d’élastomères. De plus, on peut employer des élastomères moulés de type poly(uréthanne et urée) à base de TDI pour fabriquer des roues, des rouleaux et des convoyeurs. On utilise le TDI pour la production de revêtements de textiles afin de les rendre imperméables et durables, ainsi que pour d’autres applications textiles. On utilise en outre des revêtements à base de TDI pour la production de papier. Des applications biomédicales du polyuréthanne à base de TDI ont été signalées dans d’autres pays. Cependant, au Canada, aucun appareil médical n’est actuellement fabriqué à partir de TDI sous forme de matière de base.

On prévoit que les rejets industriels de TDI se feront surtout dans l’air, dont la demi-vie devrait être inférieure à 2 jours en raison de sa dégradation photolytique. Compte tenu de son hydrolyse rapide, la durée du TDI est éphémère dans l’eau, les sols humides et les sédiments. Le potentiel de transport sur de longues distances pour le TDI est considéré comme faible. La plupart des rejets de TDI in situ signalés dans l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) étaient des rejets dans l’air. Les rejets les plus importants concernaient le mélange d’isomères : de 1994 à 2006, leur quantité allait de 700 à 5 000 kg. Au cours de cette même période, de 2 à 148 kg d’isomères 2,4-TDI ont été rejetés. Les rejets d’isomère 2,6-TDI s’élevaient seulement à 1 kg en 2003 (INRP, 2007).

Aucune source naturelle de TDI n’est connue. Les sources potentielles de TDI comprennent les rejets industriels durant la fabrication ou le traitement les rejets provenant de l’utilisation ou de l’élimination de produits finis contenant du TDI. Le TDI peut être libéré dans l’environnement par des procédés industriels qui utilisent le TDI comme réactif intermédiaire, notamment durant la fabrication de la mousse souple de polyuréthanne. Le TDI est très volatile (Canada, 2007), et les rejets de cette substance par des activités industrielles sont principalement émis dans l’air. Une autre source potentielle de rejets de TDI dans l’environnement est l’incinération de déchets contenant des TDI ou de déchets qui, au cours du procédé d’incinération, pourraient se transformer en TDI. Le TDI étant une substance chimique réactive, on ne croit donc pas que le transport de cette substance sur de grandes distances contribue notablement à l’exposition humaine au Canada.

Le TDI peut se dégager de certains produits de consommation durant leur utilisation. Ce sont, par exemple, des produits spécialisés à base de polyuréthanne comme des peintures, des vernis, des revêtements, ou encore des adhésifs, des scellants et des mastics. Des résultats expérimentaux indiquent que les résidus de TDI dans la mousse de polyuréthanne ne se volatilisent pas en quantités mesurables après une période initiale de durcissement de plusieurs jours. L’exposition au TDI par voie orale attribuable au fait que les enfants portent à leur bouche certains produits de consommation (comme les coussins) a été estimée à moins de 0,1 % de l’apport estimé provenant de l’air ambiant et intérieur dans le voisinage d’une usine utilisant du TDI et, par conséquent, est jugée négligeable. L’utilisation de TDI dans les emballages pour aliments se limite à des applications particulières qui ne devraient entraîner aucune migration afin d’éviter la contamination des aliments. Aucun résidu de TDI n’a été décelé dans les aliments.

Les expositions de courte durée au TDI peuvent survenir par l’inhalation de l’air intérieur et du contact cutané pendant l’utilisation non professionnelle d’un produit de consommation (p. ex. d’un scellant au polyuréthanne). Les expositions chroniques au TDI peuvent survenir par l’inhalation de l’air intérieur et extérieur dans un contexte non professionnel à proximité d’entreprises rejetant du TDI (p. ex. des fabricants de mousse de polyuréthanne).

Alors que la population en général serait très peu exposée au TDI, l’évaluation des risques a permis de déterminer plusieurs sous-groupes de population plus susceptibles d’y être exposés, notamment les personnes vivant à proximité d’entreprises rejetant du TDI et les personnes utilisant des produits de consommation sans mousse qui peuvent libérer du TDI.

L’utilisation de TDI dans les adhésifs, la fabrication de revêtements, les élastomères et les mousses souples et semi-rigides peut entraîner des rejets de cette substance provenant de différents flux de déchets de sites industriels dans l’environnement. D’après les données obtenues en réponse à l’enquête effectuée en vertu de l’article 71, environ 97 % de la consommation de TDI au Canada concerne le secteur de la production de mousses souples. Les rejets de TDI provenant des cheminées des usines utilisant cette substance dans la fabrication de ces produits constituent le scénario le plus plausible d’émissions dans l’environnement.

Le rapport d’évaluation préalable indique que la concentration annuelle moyenne de TDI dans l’air aux environs d’une installation de fabrication de mousse est estimée à 1,06 µg/m3 selon les émissions de TDI provenant de cheminées estimées à 1 400 kg par année. La visée de la gestion des risques sera axée sur les rejets industriels de TDI par le secteur de la production de mousses.

De tous les déchets solides municipaux, 96,8 % sont dirigés vers des sites d’enfouissement, et 3,2 % sont thermiquement traités (par incinération). Les mousses de polyuréthanne qui contiennent des traces de TDI appartiendraient à la catégorie des meubles et des déchets encombrants qui représentent environ 1,77 % de la totalité des déchets solides municipaux, et, de ce pourcentage, les mousses elles-mêmes ne représenteraient qu’une petite partie (environ 10 %).

Les émissions possibles de TDI provenant de l’incinération à une température de 300 °C ont été déterminées dans le rapport d’évaluation préalable. Les incinérateurs municipaux fonctionnent à une température de 900 °C, détruisant ainsi 99 % des produits chimiques présents, y compris le TDI, ce qui indique que le TDI risque très peu d’être rejeté dans l’environnement (dans l’air) par la voie de l’incinération.

En conclusion, les rejets dans l’air par l’incinération de produits contenant du TDI ne constitueraient pas une source d’exposition significative pour les Canadiens.

Le TDI peut être rejeté dans l’air durant l’utilisation de certains produits à base de polyuréthanne comme des peintures, des vernis et des revêtements spécialisés, des adhésifs, des scellants et des mastics. D’après les données obtenues en réponse à l’enquête effectuée en vertu de l’article 71, ces produits représentent moins de 3 % de la consommation totale de TDI au Canada. En raison du petit nombre de produits identifiés vendus au grand public et de l’utilisation présumée peu fréquente de ces produits, le risque d’exposition au TDI par des produits de consommation devrait être faible.

Les produits de consommation à base de mousse n’ont pas été signalés comme étant une source d’exposition majeure au TDI dans l’évaluation et, par conséquent, n’étaient pas dans la visée du cadre de gestion des risques. Toujours d’après l’évaluation, le risque estimé d’exposition par voie orale au TDI contenu dans des produits de consommation à base de mousse était inférieur à 1 % de l’exposition estimée au TDI provenant de l’air aux environs d’une usine de fabrication de mousses. Le risque d’exposition par voie orale était donc considéré comme négligeable.

Les produits du bois et les pâtes et papiers ne sont pas considérés comme une source majeure d’exposition au TDI et, par conséquent, ne sont pas dans la visée du cadre de gestion des risques, mais des renseignements supplémentaires sur le secteur du bois et des pâtes et papiers ont été recueillis. Il est peu probable que la population soit exposée au TDI par l’élimination des boues du recyclage de papier, car tout résidu de TDI contenu dans le couchage du papier réagit rapidement avec le gros volume d’eau utilisé dans les procédés de désencrage et de désintégration. Les rejets de TDI provenant du recyclage de la pâte et du papier dans l’environnement ne constitueraient pas une source d’exposition importante à cette substance pour les Canadiens.

Les critères de qualité de l’air relativement au TDI rejeté dans l’air ambiant ont été établis par la province de l’Ontario : le ministère de l’Environnement de l’Ontario dispose de deux types de normes visant à protéger la qualité de l’air. Les critères de qualité de l’air ambiant servent à évaluer la qualité générale de l’air, alors que les limites du « point d’impact » contrôlent les émissions atmosphériques provenant de sources de pollution individuelles, comme des usines, et peuvent être directement utilisées comme des outils d’application de la loi. En ce qui concerne le TDI, le critère de qualité de l’air ambiant sur 24 heures est de 0,2 µg/m3. La valeur-guide pour le point d’impact calculé sur 30 minutes est de 0,6 µg/m3 (Ontario, 2005). Des critères de qualité de l’air concernant le TDI dans l’air ambiant ont également été établis par la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Le critère de qualité de l’air ambiant sur 24 heures est de 0,8 µg/m3 et la valeur-guide pour le point d’impact calculé sur 30 minutes est de 0,5 µg/m3 (Ontario, 2005).

Le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, établi en vertu de la LCPE (1999), précise que la définition des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses comprend les résidus particuliers de la production de TDI.

Le Règlement sur les produits contrôlés, établi en vertu de la Loi sur les produits dangereux, prévoit que tout fournisseur qui importe ou qui vend un produit contenant une substance répertoriée à une concentration égale ou supérieure à celle indiquée sur la Liste de divulgation des ingrédients doit fournir une fiche technique santé/sécurité qui en fait mention. Le TDI figure sur cette liste à une concentration de 0,1 % poids/poids. Cette liste ne s’applique qu’aux milieux professionnels où sont utilisées des substances chimiques et ne concerne pas les produits de consommation vendus au grand public.

Les produits de consommation contenant du TDI peuvent être contrôlés conformément au Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation, établi en 2001 en vertu de la Loi sur les produits dangereux. Ce règlement repose sur l’utilisation d’un système de classification qui réglemente les produits en fonction des dangers aigus (à court terme) scientifiquement évalués, dangers qui peuvent survenir durant l’utilisation et l’exposition prévisibles. Les données scientifiques servent à déterminer les types de dangers aigus inhérents et les voies possibles d’exposition au produit afin de le classer correctement et de déterminer la nécessité de respecter des exigences concernant son étiquetage ou son emballage. Seuls les ingrédients présents à une concentration supérieure ou égale à 1 % sont pris en compte dans le processus de classification, et les ingrédients présents à une concentration supérieure ou égale à 1 % qui contribuent aux résultats du classement doivent également figurer sur l’étiquette dans la section portant sur les premiers soins.

L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) classe le 2,6-TDI et le 2,4-TDI sur la liste 2 des produits de formulation. Un produit de formulationcorrespond à tout composé d’un produit antiparasitaire ajouté intentionnellement au produit sans être un ingrédient actif. La liste 2 regroupe les produits de formulation qui sont jugés être potentiellement toxiques d’après leur similarité structurale à ceux de la liste 1 ou d’après des données qui suggèrent une certaine toxicité (ARLA, 2007).

Les produits à base de TDI sont réglementés en vertu des dispositions générales du titre 23 du Règlement sur les aliments et drogues, qui interdit la vente d’aliments dont l’emballage peut transmettre des substances nuisibles à l’aliment. Santé Canada mène des évaluations de sécurité des matériaux d’emballage alimentaire dans le but de veiller à ce que l’utilisation de ces matériaux n’entraîne aucun risque pour la santé des consommateurs.

Au titre du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, le TDI est une substance toxique de classe 6.1 d’après l’expérience humaine. Ce règlement précise de quelle manière le TDI peut être emballé et transporté (Transports Canada, 2006).

Le Règlement 842, établi en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario, indique que les isocyanates sont prescrits comme substances désignées, et que certaines procédures, y compris des normes en matière de formation, de surveillance médicale et d’exposition professionnelle, s’appliquent « à tous les travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où les isocyanates sont produits, utilisés, manipulés et entreposés, et où les travailleurs risquent d’inhaler ou d’entrer en contact avec ces substances, ainsi qu’aux employeurs de tels travailleurs » (Ontario, 1990).

L’INRP a été établi en 1992 et est régi en vertu de la LCPE (1999). Il exige que les entreprises déclarent chaque année au gouvernement du Canada les renseignements sur les rejets et l’élimination des polluants sur place et hors site. Environnement Canada communique ces renseignements aux Canadiens dans un rapport public annuel et tient un inventaire détaillé dont la base de données peut être consultée ou interrogée en ligne. Par l’intermédiaire de cet inventaire, les industries ont déclaré les rejets de TDI chaque année (INRP, 2007).

Le TDI est régi par le Règlement sur les urgences environnementales (DORS/2003-307), établien vertu de la LCPE (1999). Ce règlement précise que toute personne qui détient, gère ou contrôle une substance ou qui a la charge d’une substance présente en quantité égale ou supérieure à 4 500 kg ou stockée dans un réservoir dont la capacité maximale atteint ou dépasse 4 500 kg doit fournir des renseignements sur cette substance. Si la quantité de la substance et la capacité maximale du réservoir sont toutes deux égales ou supérieures à 4 500 kg, un plan d’urgence environnemental doit être préparé, mis en place et testé chaque année (Canada, 2002).

Les provinces délivrent des permis afin de gérer les rejets dans l’environnement. Ces permis, visant des activités industrielles, indiquent les limites des sources d’émission établies par la réglementation environnementale de la province. Il s’agit d’autorisation pouvant également exiger de manière périodique un essai en cheminée, une surveillance de l’air ambiant et une modélisation de la dispersion afin de prévoir les concentrations maximales des différents polluants atmosphériques.

Les installations doivent généralement indiquer les concentrations au sol prévues (calculées) de tous les polluants atmosphériques susceptibles d’être rejetés. Les émissions de TDI seront généralement gérées dans les provinces ayant établi des normes de qualité de l’air concernant le TDI (voir les renseignements à la section 6.1.1, intitulée « Air » de la présente approche de gestion des risques).

Clean Air Act (CAA) : Le seuil de la quantité du TDI est de 10 000 lb, ce qui nécessite la mise en place de programmes de gestion des risques pour les rejets accidentels. La Environmental Protection Agency des États-Unis a établi des normes et des règlements nationaux concernant le rejet de polluants atmosphériques dangereux (de l’anglais « Hazardous air pollutants » [HAP]) provenant de sources d’émission fugitives, de cheminées ou de lieux de stockage pour les principales sources stationnaires. Le TDI figure sur la liste américaine des polluants atmosphériques dangereux (HAP), et les normes nationales en matière de rejets de TDI comprennent celles s’appliquant à la fabrication des meubles en bois et de mousse de polyuréthanne, aux enduits pour automobiles et véhicules utilitaires légers, à la synthèse de substances chimiques organiques fabriquées et aux sources mobiles. (EPA, 2007)

Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (EPCRA) : Les quantités de rejets supérieures à 100 lb (2,4-TDI et 2,6-TDI) doivent être signalées au gouvernement local et au gouvernement de l’État. La planification de mesures d’urgence est nécessaire si la quantité de TDI dépasse le seuil prévu de 500 lb (2,4-TDI) ou de 100 lb (2,6-TDI). Les données sur les émissions, les transferts et la gestion des déchets doivent être déclarées chaque année en ce qui concerne les substances répertoriées. (EPA, 2001)

Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA) : Les quantités de rejets supérieures à 100 lb (2,4-TDI et 2,6-TDI) doivent être signalées au gouvernement national (EPA, 2001).

Food and Drugs Act (FDA) : Les isomères du TDI figurent parmi les additifs indirects utilisés dans les substances en contact avec les aliments. Le mélange d’isomères est inscrit sous la catégorie des résines de polyuréthanne; l’isomère du 2,6-TDI, sous la catégorie des adhésifs; l’isomère du 2,4-TDI, sous la catégorie des adhésifs et des membranes d’osmose inverse et à titre de composant du papier ou du carton en contact avec des aliments aqueux ou gras, et sa concentration du polymère, lorsqu’il agit comme agent de collage en surface, se limite à 0,1 % selon le poids (FDA, 2007).

Toxic Substances Control Act (TSCA) : Cette loi exige que des exemplaires des études non publiées portant sur la santé et la sécurité soient remis à la Environmental Protection Agency (EPA) en ce qui concerne le mélange d’isomères de TDI (HSDB, 2003).

Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) : Cette loi précise que, lorsque le TDI devient un déchet, il doit être géré conformément aux règlements fédéraux ou aux règlements d’État concernant les déchets dangereux (HSDB, 20033).

Le Royaume-Uni a mis en place une limite de 0,1 mg/m3 pour l’ensemble des groupes isocyanates réactifs visant les émissions de cheminées sur les sites industriels (limite indiquée comme étant équivalente à 0,2 mg/m3 de TDI) (Allport et al., 2003).

Le Control of Major Accident Hazards Regulations, au Royaume-Uni, stipule que les installations stockant un minimum de 10 000 kg de TDI doivent posséder un plan de gestion de la sécurité et que les installations stockant un minimum de 100 000 kg doivent posséder un plan d’information au public et de déclaration à la Commission européenne relativement aux accidents majeurs (OPSI, 1999).

Le Merchant Shipping Regulations interdit le rejet de TDI dans certaines eaux (OPSI, 1997).

Le Plastic Materials and Articles in Contact with Food Regulations indique que la quantité maximale de résidus de TDI autorisée dans les matériaux plastiques est de 1 mg/kg (OPSI, 2003).

Le Volatile Organic Compounds in Paints, Varnishes and Vehicle Refinishing Products Regulations limite la quantité de composés organiques volatils (COV) pouvant être utilisée et fixe des exigences concernant l’étiquetage. Le TDI n’y est pas précisément inscrit (OPSI, 2005).

Le Environmental Protection Regulations décrit les procédés dans lesquels le TDI est utilisé et qui nécessitent une autorisation. L’autorité chargée de l’application de ce règlement doit s’assurer que les meilleures techniques disponibles n’entraînant aucun coût excessif sont utilisées pour prévenir ou réduire au minimum les rejets dans l’air. (OPSI, 1991).

Aucune information sur les produits susceptibles de remplacer le TDI n’a été volontairement présentée en réponse au questionnaire du Défi. Lors des discussions avec les industries, il a été indiqué que le diisocyanate de méthylène diphényle (MDI) a remplacé ou remplace actuellement le TDI dans certaines applications (p. ex. le sous-tapis et le calfeutrage avec moussage in situ). Il est important de noter que ce substitut potentiel n’a pas fait l’objet d’une évaluation visant à déterminer si celui-ci satisfait aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

Les rejets de TDI provenant des sites industriels peuvent diminuer grâce à l’utilisation d’une technologie antipollution. Les méthodes d’épuration à l’eau neutre ou alcaline et d’adsorption sur charbon se sont avérées viables à la fois sur les plans pratique et économique (Alliance for the Polyurethanes Industry, 2005).

Lorsque des renseignements étaient disponibles, les facteurs socioéconomiques ont été pris en considération, au moins de manière qualitative, dans le processus de sélection d’un instrument respectant les mesures de prévention ou de contrôle et dans la détermination de l’objectif ou des objectifs de gestion des risques. Ces facteurs socioéconomiques seront également pris en considération dans l’élaboration d’un règlement ou d’instruments et/ou d’outils comme il est indiqué dans la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation (Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 2007) et dans les conseils fournis dans le document du Conseil du Trésor intitulé Évaluation, choix et mise en œuvre d’instruments d’action gouvernementale.

Le risque d’exposition de la population en général, y compris les nourrissons et les enfants, est estimé par l’intermédiaire d’évaluations préalables. Dans la mesure du possible, d’après des données disponibles, on estime l’exposition au TDI par plusieurs voies (p. ex. l’inhalation, l’ingestion ou le contact cutané) et à partir des sources possibles (notamment l’air ambiant, l’air intérieur, l’eau potable, les aliments, les boissons [y compris le lait maternel et les préparations pour nourrissons], le sol et, dans certains cas, les produits de consommation. L’exposition des nourrissons et des enfants se distingue en raison de la physiologie unique de ceux-ci (p. ex. aspiration d’air et consommation d’aliments et d’eau par rapport à la taille corporelle) et des caractéristiques générales connues de leur comportement (p. ex. ramper au lieu de marcher, activité orale importante).

Le gouvernement du Canada a pris en compte, le cas échéant, les renseignements sur l’évaluation des risques pertinents à l’exposition des enfants à cette substance. Dans le cadre du Défi, il a demandé à l’industrie et aux parties intéressées de soumettre tout renseignement sur la substance qui pourrait être utile à l’évaluation des risques, à la gestion des risques et à l’intendance du produit. Au moyen d’un questionnaire, on a demandé aux parties intéressées si l’un des produits contenant la substance était destiné à l’utilisation des enfants. Étant donné les renseignements reçus et d’autres données prises en compte, on propose qu’aucune mesure de gestion des risques visant à protéger en particulier les enfants ne soit exigée à l’heure actuelle pour cette substance.

Un objectif en matière d’environnement ou de santé humaine est un énoncé quantitatif ou qualitatif de ce qui devrait être atteint pour traiter les préoccupations relatives à l’environnement ou à la santé humaine déterminées au cours d’une évaluation des risques.

L’objectif proposé en matière de santé humaine pour le TDI est de réduire au minium, dans toute la mesure du possible, l’exposition humaine à cette substance.

Un objectif de gestion des risques est une cible visée pour une substance donnée, et ce, en mettant en œuvre un ou des outils et/ou un ou des instruments de gestion des risques. L’objectif de gestion des risques proposé pour le TDI est d’atteindre le plus bas taux de rejet dans l’environnement qui est réalisable sur les plans technique et économique.

Afin d’atteindre l’objectif de gestion des risques et de travailler à l’atteinte de l’objectif en matière de santé humaine, la gestion des risques envisagée pour le TDI est décrite plus bas.

Comme l’exigent la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation,2 ,du gouvernement du Canada et les critères déterminés dans le document du Conseil du Trésor intitulé Évaluation, choix et mise en œuvre d’instruments d’action gouvernementale, il a fallu procéder de manière cohérente pour choisir le règlement, l’instrument ou les instruments et/ou l’outil ou les outils de gestion des risques proposés, et il a fallu prendre en considération l’information recueillie dans le cadre du Défi ainsi que toute autre information alors disponible.

Afin d’atteindre l’objectif de gestion des risques et de travailler à l’atteinte de l’objectif en matière de santé humaine, la gestion des risques envisagée pour le TDI est un instrument qui impose des concentrations maximales de cette substance dans l’air rejeté par les cheminées afin de contrôler et de réduire les rejets de TDI dans l’environnement par l’industrie de la fabrication de mousse. L’enquête sur la gestion des produits de consommation sans mousse et l’ajout du TDI à la Liste critique des ingrédients dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans tous les cosmétiques sont d’autres mesures envisagées.

Selon des déclarations pour 2006 obtenues au titre de l’INRP, la limite supérieure prudente estimée de l’exposition au TDI par inhalation à proximité d’une usine utilisant cette substance est de 1,06 µg/m3 pour des rejets annuels de TDI d’environ 1 400 kg. Il est également entendu qu’un dispositif visant à réduire les émissions atmosphériques a été mis en place à une installation depuis sa déclaration des rejets de TDI à l’INRP pour 2006. Ce dispositif réduirait les émissions annuelles de TDI et, par le fait même, l’exposition à cette substance à proximité de l’installation.

Au cours des 25 dernières années, de nombreux dispositifs techniques visant à réduire les émissions de TDI ont été testés, et les versions retenues ont été mises sur le marché. Certains de ces dispositifs ont été installés dans des usines de fabrication de mousse souple de polyuréthanne au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Belgique, et des données en provenance de ces usines sont dorénavant disponibles quant à l’efficacité, la durée de vie et le coût par tonne de TDI traitée.

Une étude réalisée par Allport et al. (2003) a démontré que, lorsque des dispositifs techniques avaient été installés, les concentrations de TDI, après la mesure de réduction de pollution, étaient inférieures à 20 µg/m3 dans les rejets de cheminées. Cette valeur équivaudrait à un rejet annuel de TDI d’environ 10 kg et à un niveau de TDI non détectable à proximité d’une installation de fabrication de mousse.

Des dispositifs techniques pourraient également être utilisés dans d’autres installations au Canada en vue de réduire les émissions de TDI par l’industrie de la fabrication de mousses souples et rigides.

Un instrument qui prescrit des concentrations maximales de TDI dans l’air rejeté par les cheminées sera envisagé afin de contrôler et de réduire les rejets de TDI dans l’environnement. Le type d’instrument le plus approprié, qu’il consiste en un règlement ou en une valeur-guide des rejets, sera déterminé par l’intermédiaire de consultation avec les intervenants.

Les conclusions et les résultats récents laissent supposer qu’aucun risque d’exposition aux rejets ne résulte de l’incinération de produits composés de mousse de polyuréthanne et, par conséquent, aucun instrument de contrôle n’est proposé pour le secteur de la gestion des déchets.

La nécessité d’une gestion des risques visant les produits de consommation sans mousse à base de TDI fera l’objet d’une étude plus approfondie.

Bien que l’emballage alimentaire ne soit pas considéré comme une source majeure d’exposition au TDI et que, par conséquent, il ne soit pas la visée principale du cadre de gestion des risques, Santé Canada continue d’enquêter sur cette source d’exposition potentielle. Une demande a été envoyée au seul fabricant dont les matériaux à base de TDI figurent sur la Liste de référence pour les matériaux de construction, les matériaux d’emballage, et les produits chimiques non alimentaires acceptés de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, et ce, dans le but d’obtenir des données sur les niveaux résiduels et le potentiel de migration du TDI. Santé Canada envisage de soumettre des aliments précis à un examen sur les niveaux limites de TDI. De plus, il examinera de très près les futures soumissions portant sur l’utilisation de TDI dans les matériaux d’emballage alimentaire afin de s’assurer que les niveaux résiduels présents dans les produits finis sont aussi bas que possible ou qu’un écran efficace empêche tout contact du matériau d’emballage avec l’aliment pour ainsi réduire au minium la migration potentielle de la substance dans l’aliment.

Les problèmes relatifs aux isomères et aux mélanges de TDI dans les cosmétiques sont régis par la Loi sur les aliments et drogues. L’article 16 de la Loi précise qu’il est interdit de vendre un cosmétique qui contient une substance susceptible de nuire à la santé de la personne qui en fait usage lorsque le produit est utilisé de façon normale. Pour aider les fabricants de cosmétiques à respecter cette exigence, Santé Canada a rédigé la « Liste critique » – une liste des substances dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmétiques. Bien qu’aucune donnée ne soit disponible sur l’application du TDI et de ses mélanges dans les cosmétiques, Santé Canada proposera l’inscription du TDI sur la « Liste critique » dans le but que ces substances ne soient plus utilisées dans les cosmétiques à l’avenir.

L’instrument choisi sera publié dans la Partie I de la Gazette du Canada au plus tard en juillet 2010, conformément à l’échéancier établi dans la LCPE (1999).

Les rejets de TDI continueront d’être surveillés en vertu de l’INRP. D’autres mécanismes de surveillance seront envisagés en vue d’évaluer le rendement du règlement ou de l’instrument de gestion des risques et de déterminer la nécessité de prendre d’autres mesures visant le TDI.

Le cadre de gestion des risques pour le TDI, qui résumait la gestion des risques proposée étudiée à ce moment-là, a été publié le 19 janvier 2008 et est disponible à l’adresse http://www.ec.gc.ca/TOXICS/FR/detail.cfm?par_substanceID

=236&par_actn=s1. L’industrie et les autres parties intéressées ont été invitées à soumettre leurs commentaires sur ce cadre de gestion au cours d’une période de commentaires de 60 jours. Les commentaires reçus relativement à ce cadre de gestion ont été pris en considération au moment de l’élaboration de la présente approche de gestion des risques proposée.

La consultation sur l’approche de gestion des risques comprendra la publication le 5 juillet 2008 et une période de commentaires publics de 60 jours.

Les principales parties intéressées comprennent

- les entreprises du polyuréthanne et d’autres mousses

- des importateurs de TDI

- des organisations non gouvernementales environnementales

| Mesures | Date |

|---|---|

| Consultation électronique portant sur l’approche de gestion des risques proposée | Du 5 juillet 2008 au 3 septembre 2008 |

| Réponse aux commentaires portant sur l’approche de gestion des risques proposée | Au moment de la publication de l’instrument proposé |

| Consultation portant sur l’ébauche de l’instrument | Hiver 2008-2009 |

| Publication de l’instrument proposé | Au plus tard en juillet 2010 |

| Période de commentaires publics officielle concernant l’instrument proposé | Au plus tard à l’été 2010 |

| Publication de l’instrument définitif | Au plus tard en janvier 2012 |

Les représentants de l’industrie et les autres parties intéressées sont invités à présenter leurs commentaires sur le contenu de la présente approche de gestion des risques proposée et à transmettre tout autre renseignement qui pourrait contribuer à éclairer la prise de décisions. Veuillez faire parvenir ces commentaires ou renseignements au plus tard le 3 septembre 2008, car le gouvernement du Canada entreprendra à compter de cette date la gestion des risques. Conformément à l’article 313 de la LCPE (1999), quiconque fournit des renseignements au ministre sous le régime de cette loi peut demander que ces renseignements fournis soient considérés comme confidentiels. Au cours de l’élaboration de l’instrument ou des instruments et/ou de l’outil ou des outils de gestion des risques, il y aura des occasions de consultation relativement à l’instrument proposé. Veuillez transmettre tout commentaire ou autre renseignement ayant trait à la présente approche de gestion des risques proposée à l’adresse suivante :

Division des substances existantes

Place Vincent Massey, 20e étage

351, boulevard Saint-Joseph

Gatineau (Québec) K1A 0H3

Tél. : 1-888-228-0530 ou 819-956-9313

Téléc. : 1-800-410-4314 ou 819-953-4936

Courriel: Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca

ARLA (Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire). 2007. Liste des produits de formulation de l’ARLA, Santé Canada, ARLA, note réglementaire REG2007-04, [source citée en janvier 2008]. Accessible à l’adresse http://www.pmra-arla.gc.ca/francais/pubs/reg-f.html

Alliance for the Polyurethanes Industry. 2005. Abatement of releases (en ligne), (source citée en mars 2008). Accessible à l’adresse http://www.polyurethane.org/s_api/toolkit/part-4-4.htm.

Allport, D.C., D.S. Gilbert et S.M. Outterside (éd.). 2003. MDI and TDI Safety, health and the environment, John Wiley & Sons Ltd., New York, p. 352.

Canada. 1999. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), 1999, ch. 33, Gazette du Canada, Partie III, vol. 22, no 3, Imprimeur de la Reine, Ottawa. Accessible à l’adresse http://canadagazette.gc.ca/partIII/1999/g3-02203.pdf

Canada. 2000. Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, établi en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), C.P. 2000-348, le 23 mars 2000, SOR/2000-107, Gazette du Canada, Partie II, Imprimeur de la Reine, Ottawa, vol. 134, no 7, p. 607-612. Accessible à l’adresse http://canadagazette.gc.ca/partII/2000/20000329/pdf/g2-13407.pdf

Canada. 2002. Règlement sur les urgences environnementales, établi en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), Gazette du Canada, vol. 136, no 32. Accessible à l’adresse http://canadagazette.gc.ca/partI/2002/20020810/html/regle5-f.html

Canada. 2007. Profil de substance pour le Défi, Diisocyanate de toluène, dernière mise à jour en 2007. Accessible à l’adresse http://www.ec.gc.ca/substances/ese/fre/challenge/batch1_TDI.cfm

EPA (Environmental Protection Agency des États-Unis). 2001. List of Lists Consolidated list of chemicals subject to the Emergency Planning andCcommunity Right-to-Know Act (EPCRA) and Section 112(r) de la Clean Air Act, Chemical Emergency Preparedness and Prevention Office, [source citée en 2007]. Accessible à l’adresse http://www.epa.gov/ceppo

EPA. 2007. Recherche sur le site à partir des mots clés suivants : toluene, diisocyanates, national, emissions et standards. Accessible à l’adresse http://www.epa.gov

FDA (Food and Drug Administration des États-Unis). 2007. The list of indirect additives used in food contact substances. Accessible à l’adresse http://www.cfsan.fda.gov/~dms/opa-indt.html [page consultée en janvier 2008]

HSDB (Hazardous Substances Data Bank). 2003. Base de données accessible sur le Web, Toluene Diisocyanate, numéro 6003, National Library of Medicine, Bethesda (Maryland), ÉTATS-UNIS, (source citée en août 2006). Accessible à l’adresse: http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB

IAL (IAL Consultants). 2007. End-use market survey on the polyurethane industry in the US, Canada and Mexico, Alliance for the Polyurethanes Industry.

INRP (Inventaire national des rejets de polluants). 2007. Base de données accessible sur le Web, Environnement Canada, Gatineau (Québec) [mise à jour en septembre 2007]. Accessible à l’adresse http://www.ec.gc.ca/pdb/querysite/query_f.cfm.

Ontario. Ministère de l’Environnement. 2005. Ontario air standards for toluene diisocyanates (TDI), Direction de l’élaboration des normes, [source citée en 2007]. Accessible à l’adresse http://www.ene.gov.on.ca/envision/env_reg/er/deocuments/2005/

airstandards/PA02E0010.pdf

Ontario. Minitère du Travail. 1990. Règlement 842, R.R.O. 1990, établi en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, Substance désignée – Isocyanates, [source citée en janvier 2008]. Accessible à l’adresse http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_900842_f.htm

OPSI (Office of Public Sector Information). 1991. Statutory instrument No. 472, The Environmental Protection (Prescribed Processes and Substances) Regulations, [source citée en janvier 2008]. Accessible à l’adresse: http://www.opsi.gov.uk/si/si1991/Uksi_19910472_en_1.htm

OPSI. 1997. Statutory instrument No. 1869, The Merchant Shipping (Prevention of pollution: substances other than oil) intervention order, [source citée en janvier 2008]. Accessible à l’adresse http://www.opsi.gov.uk/si/si1997/19971869.htm

OPSI. 1999. Statutory instrument No. 743, The control of major accident hazards regulations, [source citée en janvier 2008]. Accessible à l’adresse http://www.opsi.gov.uk/si/si1999/99074304.htm

OPSI. 2003. Scottish Statutory instrument No. 9, The plastic materials and articles in contact with food (amendment) regulations, [source citée en janvier 2008]. Accessible à l’adresse http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/ssi2003/20030009.htm

OPSI. 2005. Statutory instrument No. 2773. Environmental Protection, the volatile organic compounds in paints varnishes and vehicle refinishing products regulation, [source citée en janvier 2008]. Accessible à l’adresse http://www.opsi.gov.uk/si/si2005/uksi_20052773_en.pdf

Transports Canada. 2006. Règlement sur le transport des matières dangereuses, [source citée en janvier 2008]. Accessible à l’adresse http://www.tc.gc.ca/tdg

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 2007. Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation, Section 4.4. Accessible à l’adresse http://www.regulation.gc.ca/directive/directive01-fra.asp