Ébauche d’évaluation préalable - 1-Nitropropane

Titre officiel : Ébauche d’évaluation préalable - 1‑Nitropropane

Numéro de registre du Chemical Abstracts Service 108-03-2

Environnement et Changement climatique Canada

Santé Canada

Décembre 2019

Sommaire

En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE 1999], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué l’évaluation préalable du 1‑nitropropane. Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (NR CASNote de bas de page 1 ) du 1‑nitropropane est 108-03-2. Cette substance a été désignée comme étant d’intérêt prioritaire pour une évaluation en raison de préoccupations qu’elle suscite pour la santé humaine.

Selon les renseignements déclarés dans le cadre d’une enquête menée à la suite d’un avis émis en vertu de l’article 71 de la LCPE, au Canada en 2011, on n’a pas fabriqué de 1‑nitropropane en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg; cependant on en a importé entre 1000 et 10 000 kg. Au Canada, la substance est déclarée être notamment utilisée dans les peintures et les revêtements. Elle sert aussi de solvant dans les marqueurs et les nettoyants pour pinceaux à ongles cosmétiques.

Le risque écologique du 1‑nitropropane a été caractérisé à l’aide de la Classification des risques écologiques (CRE) des substances organiques, une approche fondée sur le risque qui tient compte de multiples paramètres liés au danger et à l’exposition et de la pondération de nombreuses données probantes pour catégoriser le risque. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition, on retrouve le taux potentiel d’émission, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. Une matrice de risque est utilisée pour attribuer aux substances un potentiel faible, modéré ou élevé, selon leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de l’analyse de la CRE, il est peu probable que le 1‑nitropropane soit nocif pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le 1‑nitropropane présente un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est proposé de conclure qu’il ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Au palier international, dans le cadre du Programme d’évaluation coopérative des produits chimiques, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a évalué le 1‑nitropropane et a publié le profil d’évaluation initiale des ensembles de données préalables qui a éclairé la rédaction de la partie sur les effets sur la santé dans la présente évaluation préalable. Le principal paramètre préoccupant pour le 1‑nitropropane est sa toxicité pour la reproduction et le développement.

L’exposition estimée de la population générale au Canada au 1‑nitropropane par l’environnement ou l’alimentation est négligeable. La population générale peut être exposée à la substance par son utilisation comme solvant dans l’encre de marqueurs, les apprêts pour peinture en aérosol et les nettoyants pour pinceaux à ongles cosmétiques. Les marges entre l’exposition estimée au 1‑nitropropane par inhalation découlant de l’utilisation de produits offerts aux consommateurs et les doses critiques sont considérées adéquates pour compenser les incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition. On considère que le risque pour la santé humaine lié à l’exposition orale accidentelle aux marqueurs est faible.

Compte tenu des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le 1‑nitropropane ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Il est donc proposé de conclure que le 1‑nitropropane ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

1. Introduction

En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE 1999] (Canada 1999), la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué l’évaluation préalable du 1‑nitropropane afin de déterminer si cette substance pose ou peut poser des risques pour l’environnement ou la santé humaine. Cette substance a été désignée comme étant d’intérêt prioritaire pour une évaluation en raison de préoccupations qu’elle suscite pour la santé humaine.

Le risque écologique du 1‑nitropropane a été caractérisé à l’aide de la Classification des risques écologiques (CRE) des substances organiques (ECCC 2016a). La CRE permet de décrire le danger posé par une substance à l’aide de paramètres clés, notamment le mode d’action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, la biodisponibilité et l’activité chimique et biologique, et d’évaluer l’exposition potentielle des organismes aquatiques et terrestres en fonction de facteurs comme le taux potentiel d’émission, la persistance globale et le potentiel de transport atmosphérique sur de grandes distances. Les différentes données probantes sont combinées afin de déterminer quelles substances requièrent une évaluation approfondie de leur potentiel d’effets nocifs sur l’environnement ou présentent une faible probabilité d’avoir de tels effets.

Au palier international, le programme coopératif d’évaluation des produits chimiques de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a évalué la substance et a publié le profil d’évaluation initiale des ensembles de données préalables. Ces évaluations font l’objet d’un examen rigoureux (y compris par les pairs) et d’un processus strict d’approbation par des autorités gouvernementales internationales. Santé Canada et Environnement et Changement climatique Canada participent activement au processus et jugent que ces évaluations sont fiables. Le profil d’évaluation initiale des ensembles de données préalables de l’OCDE a servi à éclairer la caractérisation des effets sur la santé de la présente évaluation.

La présente ébauche d’évaluation préalable tient compte des renseignements sur les propriétés chimiques, le devenir dans l’environnement, les dangers, les utilisations et les expositions, y compris d’autres renseignements présentés par des parties prenantes. Nous avons recensé les données pertinentes jusqu’en janvier 2019. Des données empiriques tirées d’études clés ainsi que des résultats de modélisation ont servi à tirer les conclusions proposées. Lorsqu’ils étaient disponibles et pertinents, nous avons utilisé les renseignements présentés dans les évaluations effectuées par d’autres instances.

Le personnel des programmes d’évaluation des risques de la LCPE travaillant à Santé Canada et Environnement et Changement climatique Canada ont rédigé la présente ébauche d’évaluation préalable qui inclut des contributions faites par d’autres programmes de ces ministères. Le volet sur la santé humaine de la présente évaluation a fait l’objet d’une évaluation externe ou de consultations. Les commentaires sur les parties techniques contenues dans ce volet ont été formulés par Theresa Lopez, Jennifer Flippin et Joan Garey (TetraTech Inc.). Le volet environnemental de la présente évaluation repose sur le document décrivant la classification du risque écologique (publié le 30 juillet 2016) qui a fait l’objet d’une évaluation externe et d’une période de consultation publique de 60 jours. Les commentaires externes ont été pris en compte, toutefois Santé Canada et Environnement et Changement climatique Canada demeurent responsables du contenu définitif et des conclusions de la présente ébauche d’évaluation préalable.

La présente ébauche d’évaluation préalable est axée sur les renseignements essentiels pour déterminer si une substance satisfait aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. À cette fin, nous avons examiné des données scientifiques et suivi une approche fondée sur le poids de la preuve et le principe de précaution.Note de bas de page 2 L’ébauche d’évaluation préalable présente les renseignements essentiels et les considérations qui ont permis de tirer la conclusion proposée.

2. Identité de la substance

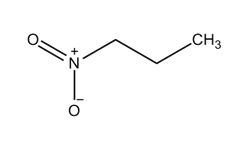

Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (NR CASNote de bas de page 3 ), le nom qui figure à la Liste intérieure des substances (LIS) et la structure moléculaire du 1‑nitropropane figurent au tableau 2‑1.

| NR CAS | Nom dans la LIS | Structure chimique et formule moléculaire | Masse moléculaire (g/mol) | Source |

|---|---|---|---|---|

| 108-03-2 | (1‑nitropropane) |  C3H7NO2 C3H7NO2 |

89,09 | ChemIDplus 1993- |

3. Propriétés physico-chimiques

Un résumé des propriétés physico-chimiques du 1‑nitropropane figure au tableau 3‑1. ECCC (2016b) donne des propriétés physico-chimiques supplémentaires.

| Propriété | Plage | Références clés |

|---|---|---|

| État physique | liquide | OCDE 2010 |

| Point de fusion (°C) | -104 | OCDE 2010 |

| Pression de vapeur (Pa) | 1300 | OCDE 2010 |

| Solubilité dans l’eau (mg/L) | 15 000 à 25 °C | OCDE 2010 |

| Log Koe (sans dimension) | 0,79 | OCDE 2010 |

4. Sources et utilisations

Selon les renseignements divulgués dans le cadre d’une enquête menée conformément à un avis émis en vertu de l’article 71 (Canada 2012), en 2011, on n’a pas fabriqué de 1‑nitropropane en une quantité dépassant le seuil de déclaration de 100 kg; cependant on en a importé entre 1000 et 10 000 kg (Environnement Canada 2013).

D’après les renseignements déclarés lors d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, le 1‑nitropropane entre dans la composition de peintures et de revêtements au Canada (Environnement Canada 2013). La substance sert aussi de solvant dans les marqueurs à encre métallique (FS 2012), les apprêts à peinture en aérosol (FS 2017) et les nettoyants pour pinceaux à ongles cosmétiques (FS 2016).

Aucune autre utilisation du 1‑nitropropane n’a été relevée au Canada. Toutefois, la substance est employée à l’échelle internationale comme solvant pour l’acétate de cellulose, la résine de vinyle, le caoutchouc synthétique, les graisses et les huiles, comme additif pour l’essence et comme additif pour un ou plusieurs types de produits du tabac (OCDE 2010; NTP 2018). Elle figure également à titre de solvant dans la base de données sur les ingrédients cosmétiques de la Commission européenne (CosIng 2018).

5. Potentiel d’effets nocifs sur l’environnement

5.1 Caractérisation du risque écologique

Le risque écologique posé par l’acide acétique a été caractérisé à l’aide de la Classification des risques écologiques (CRE) des substances organiques (ECCC 2016a), une approche fondée sur le risque qui tient compte de multiples paramètres liés au danger et à l’exposition et de la pondération de nombreuses données probantes pour classer le risque. Les différentes données probantes sont combinées pour distinguer les substances présentant une puissance faible ou élevée et un potentiel d’exposition faible ou élevé dans divers milieux. Une telle approche permet de réduire l’incertitude globale de la caractérisation du risque comparativement à une approche qui reposerait sur un unique paramètre dans un seul milieu (la dose létale médiane, DL50, par exemple). Nous résumons ici la démarche décrite en plus de détail par ECCC (2016a).

Les données sur les propriétés physico-chimiques, le devenir (demi-vies chimiques dans divers milieux et biotes, coefficients de partage et bioconcentration dans les poissons), l’écotoxicité aiguë pour les poissons et les volumes de produits chimiques importés ou fabriqués au Canada proviennent de publications scientifiques, de bases de données empiriques accessibles (p. ex., la boîte à outils QSAR de l’OCDE [2016]) et des réponses aux enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE ou des données produites par modélisation à l’aide de la relation quantitative structure-activité (QSAR), du devenir du bilan massique ou de la bioaccumulation. Ces données ont été utilisées comme intrants dans d’autres modèles de bilan massique ou pour compléter les profils d’exposition et de danger de la substance.

Les profils de danger reposent principalement sur les paramètres que sont le mode d’action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité interne dans le réseau trophique, la biodisponibilité et l’activité chimique et biologique. Les profils d’exposition ont aussi été calculés à partir de nombreux paramètres, dont le taux d’émission potentiel, la persistance globale et le transport potentiel sur de grandes distances. Les profils de danger et d’exposition ont été comparés aux critères de décision afin de classer les potentiels de danger et d’exposition de chaque substance comme faible, modéré ou élevé. Des règles supplémentaires ont été appliquées (p. ex. cohérence de la classification, marge d’exposition) pour préciser les classifications préliminaires de danger et d’exposition.

Nous avons utilisé une matrice de risque pour attribuer à chaque substance un risque potentiel faible, modéré ou élevé, en fonction de la classification de son danger et de son exposition. Les classifications par la CRE du risque potentiel ont été vérifiées en suivant une approche en deux étapes. La première consistait à modifier à la baisse la classification du risque (de modéré ou élevé à faible) des substances caractérisées par un faible taux estimé de rejet dans l’eau après le traitement des eaux usées, ce qui entraîne un faible potentiel d’exposition. La deuxième étape consistait à réévaluer la classification du faible potentiel de risque à l’aide de scénarios de risque relativement prudents à échelle locale (c.-à-d. la zone entourant directement le point de rejet), conçus pour protéger l’environnement, afin de déterminer si la classification du risque potentiel devrait être rehaussée.

La CRE applique une approche pondérée qui vise à minimaliser la possibilité d’attribuer une classe trop élevée ou trop faible au danger et à l’exposition et donc au risque subséquent. ECCC (2016a) explique en détail les approches équilibrées utilisées pour traiter les incertitudes. Nous présentons plus bas deux des plus importantes sources d’incertitude. Une erreur dans les valeurs de toxicité aiguë empiriques ou modélisées peut modifier la classification du danger, notamment si les paramètres sont fondés sur les valeurs de résidus dans les tissus (c.-à-d. le mode d’action toxique), dont bon nombre sont des valeurs estimées à l’aide de modèles QSAR (boîte à outils QSAR de l’OCDE 2016). L’incidence d’une telle erreur est toutefois atténuée par le fait qu’une surestimation de la létalité médiane générera une valeur prudente (protectrice) pour les résidus dans les tissus qui sera utilisée lors de l’analyse des résidus corporels critiques (RCC). De même, une erreur de sous-estimation de la toxicité aiguë sera atténuée par le recours à d’autres paramètres de danger, comme le profil structural du mode d’action, la réactivité ou l’affinité de liaison à l’estrogène. Les changements ou les erreurs touchant les quantités de substances chimiques peuvent se traduire par une classification différente de l’exposition, puisque la classification de l’exposition et du risque sont très sensibles au taux d’émission et aux quantités utilisées. Les résultats de la CRE reflètent donc l’exposition et le risque au Canada d’après les quantités actuellement utilisées et pourraient ne pas représenter les tendances futures.

Les données critiques et les paramètres pris en compte pour mettre au point les profils propres au 1‑nitropropane et les résultats de la classification du danger, de l’exposition et du risque sont présentés dans ECCC (2016 b).

Le 1‑nitropropane a été classé comme présentant un faible potentiel de risque pour l’environnement, compte tenu du faible danger et de la faible exposition dérivés à partir des données examinées lors de la CRE. Il est donc peu probable que la substance soit préoccupante pour l’environnement au Canada.

6. Potentiel d’effets nocifs sur la santé humaine

6.1 Évaluation de l’exposition

Aucune donnée de surveillance du 1‑nitropropane dans l’environnement ou l’alimentation n’a été retrouvée pour le Canada ou les autres pays. Nous avons utilisé le modèle de fugacité de niveau III « ChemCAN » (2003) pour déterminer les concentrations prévues de 1‑nitropropane dans l’environnement au Canada à partir de la plus haute valeur des quantités importées (c.-à-d. 10 000 kg) [Environnement Canada 2013]. Les concentrations estimées dans l’air, l’eau et le sol étaient respectivement de 2,2 × 10‑4 µg/m3, 1,4 × 10-3 µg/L et 8,0 × 10-3 ng/g. À partir de ces concentrations, nous estimons que l’exposition de la population canadienne au 1‑nitropropane à partir de l’environnement est négligeable.

La présence de 1‑nitropropane a été relevée dans un faible nombre de produits offerts aux consommateurs, comme les marqueurs à encre métallique, les nettoyants pour pinceaux à ongles cosmétiques et les apprêts à peinture en aérosol (FS 2012, 2016, 2017). Nous avons estimé les expositions accidentelles des bambins par voie orale et par inhalation au 1‑nitropropane contenu dans les marqueurs. Ces expositions présentent le risque le plus élevé d’exposition chez les Canadiens, et elles sont donc considérées comme étant protectrices pour les autres groupes d’âge qui pourraient être exposés à ce produit. Les expositions par inhalation au 1‑nitropropane contenu dans les apprêts à peinture en aérosol et les nettoyants pour pinceaux à ongles cosmétiques ont été estimées pour les adultes. À cause de sa pression de vapeur élevée, nous n’avons pas estimé l’exposition au 1‑nitropropane par voie cutanée, car la substance risque de s’évaporer avant d’être absorbée par la peau en quantités considérables (OCDE 2010). Les estimations d’exposition par voie orale et par inhalation à l’encre de marqueurs et d’exposition par inhalation aux apprêts à peinture en aérosol et aux nettoyants pour pinceaux à ongles cosmétiques figurent au tableau 6-1. On trouvera à l’Annexe A des précisions sur la méthode et les paramètres utilisés pour produire les estimations d’exposition.

| Scénario d’exposition | Concentration maximale (% massique) | Par exposition | Exposition quotidienne (mg/kg p.c./j) |

|---|---|---|---|

| Encre de marqueurs — bambin (voie orale) | 40a | 1,33 mg/kg p.c. | s.o. |

| Encre de marqueurs — bambin (inhalation) | 40a | 5,1 mg/m3 | 0,06d |

| Nettoyant pour pinceaux à ongles cosmétiques — adulte (inhalation) | 100b | 9 mg/m3 | 0,04d |

| Apprêt à peinture en aérosol — adulte (inhalation) | 2,5c | 27 mg/m3 | 0,1d |

Abréviation : s.o., sans objet.

a Sexton et Godbout 2003

b FS 2016

c FS 2017

d L’annexe A contient des précisions sur la méthode et les paramètres utilisés pour produire les estimations d’exposition.

6.2 Évaluation des effets sur la santé

L’OCDE a évalué en 2010 le 1‑nitropropane, en tant que membre de la catégorie nitroparaffines à chaîne courte. Ses résultats ont éclairé la caractérisation des effets sur la santé dans la présente évaluation préalable.

Nous avons recensé les publications parues pendant l’année précédant la réunion au cours de laquelle l’OCDE a procédé à une évaluation initiale des ensembles des données préalables (janvier 2009) jusqu’en septembre 2018. Aucune étude sur les effets sur la santé qui pourrait avoir une incidence sur la caractérisation des risques (conduisant à des paramètres critiques différents ou à des points de départ plus bas que ceux indiqués dans OCDE 2010) n’a été recensée. Il n’existe aucune classification du danger pour le 1‑nitropropane à l’échelle internationale.

Le 1‑nitropropane n’a pas causé de mutations génétiques chez les bactéries. In vivo, la substance n’a pas induit la création de micronoyaux dans la moelle osseuse du rat ou de la souris, mais en a induit la création dans les cellules hépatiques du rat (OCDE 2010). Lors d’une étude de toxicité chronique par inhalation, le 1‑nitropropane n’a eu aucun effet sur l’incidence de tumeurs chez les rats mâles et femelles exposés à 100 ppm de la substance pendant 21,5 mois (OCDE 2010). Cependant, des conclusions définitives sur la cancérogénicité n’ont pu être tirées, à cause des limites découlant de la conception de l’étude.

On a réalisé une étude préalable à court terme sur des rats portant sur l’inhalation à doses répétées et les incidences sur leur reproduction et leur développement. Des rats des deux sexes (12 individus/sexe/dose) ont été exposés à des doses de 0, 24, 48 ou 96 ppm (soit 0, 88, 180 ou 350 mg/m3) 6 heures par jour et 7 jours par semaine, 14 jours avant l’accouplement, pendant l’accouplement et, pour les femelles, jusqu’au jour de gestation 19. Le seul effet systémique observé est une faible baisse du poids corporel (de 6,9 %), associée à une diminution de la consommation alimentaire chez les animaux recevant la plus forte dose. Des changements histopathologiques locaux dans les tissus nasaux (surtout chez les femelles) ont été observés aux doses de 48 ppm (180 mg/m3) et de 96 ppm (350 mg/m3) [OCDE 2010].

Se fondant sur la réduction de la taille des portées et du nombre moyen d’animaux nés vivants des rattes ayant reçu les doses de 96 ppm (350 mg/m3), l’OCDE (2010) a établi que la dose sans effet nocif observable (DSENO) sur la reproduction et le développement était de 48 ppm (180 mg/m3).

On a aussi réalisé une étude à court terme de gavage de rats à doses répétées. Pendant 28 jours, on a administré à des rats (5 individus/sexe/dose) des doses de 0, 10, 30 ou 100 mg/kg p.c./j du 1‑nitropropane. La dose critique et le paramètre de danger correspondant équivalaient à une DSENO de 30 mg/kg p.c./j, qui a été déterminée à partir des observations cliniques d’ataxie, de salivation et de posture voûtée associées à une toxicité pour le système nerveux, correspondant à une dose de 100 mg/kg p.c./j. Les effets se sont manifestés au 15e jour de l’étude par l’observation de la salivation accrue. À une dose de 100 mg/kg p.c./j, on a aussi observé une hausse considérable du poids absolu et relatif du cerveau sans changement morphologique associé, des modifications aux paramètres d’hématologie et de chimie clinique ainsi qu’une hausse de la méthémoglobine (OCDE 2010).

6.3 Caractérisation des risques pour la santé humaine

Nous avons choisi la DSENO de 180 mg/m3 évaluée par l’OCDE comme le paramètre le plus pertinent pour la caractérisation du risque occasionné par l’inhalation de 1‑nitropropane, sur la base de la réduction de la taille des portées et du nombre moyen de naissances vivantes par des rattes ayant inhalé des doses répétées de 350 mg/m3 dans le cadre d’une étude préalable de l’incidence combinée de l’inhalation de la substance sur la reproduction et le développement.

La principale voie d’exposition de la population générale au 1‑nitropropane devrait être l’inhalation associée à l’utilisation de produits offerts aux consommateurs.

Le tableau 6‑2 présente les valeurs pertinentes de l’exposition et des effets critiques sur la santé, ainsi que les marges d’exposition résultantes utilisées pour établir le risque d’exposition par l’inhalation associée à l’utilisation de marqueurs à encre permanente, d’apprêts à peinture en aérosol et de nettoyants pour pinceaux à ongles offerts aux consommateurs.

| Scénario d’exposition | Exposition estimée | Dose critique | Paramètre d’effet critique sur la santé | Marge d’exposition |

|---|---|---|---|---|

| Encre de marqueurs (inhalation par des bambins) |

0,06 mg/kg p.c./j | Dose interne ajustée : 38,73 mg/kg p.c./j (DSENO égale à 180 mg/m3) |

Réduction de la taille des portées et du nombre d’animaux vivants à la naissance | 645 |

| Nettoyant à pinceaux (inhalation par des adultes) |

0,04 mg/kg p.c./j | Dose interne ajustée : 38,73 mg/kg p.c./j (DSENO égale à 180 mg/m3) |

Réduction de la taille des portées et du nombre d’animaux vivants à la naissance | 968 |

| Apprêt à peinture en aérosol (inhalation par des adultes) |

0,1 mg/kg p.c./j | Dose interne ajustée : 38,73 mg/kg p.c./j (DSENO égale à 180 mg/m3) |

Réduction de la taille des portées et du nombre d’animaux vivants à la naissance | 387 |

a Pour tenir compte de la différence entre la durée d’exposition lors de l’étude sur les effets critiques et celle du modèle d’utilisation réelle des produits contenant du 1‑nitropropane offerts aux consommateurs, la DSENO et les concentrations d’exposition estimées ont été ajustées selon un scénario d’exposition continue afin de mieux caractériser le risque potentiel (voir annexe B).

Compte tenu des paramètres prudents utilisés pour modéliser l’exposition aux produits offerts aux consommateurs, nous considérons que les marges calculées pour les apprêts à peinture en aérosol, les nettoyants pour pinceaux à ongles cosmétiques et les marqueurs à encre métallique permanente sont adéquates pour compenser les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.

L’ingestion accidentelle par les bambins de l’encre de marqueurs peut constituer une source d’exposition au 1‑nitropropane, mais, selon les données sur les dangers associés à la substance, une exposition occasionnelle par voie orale ne devrait pas entraîner d’effets sur la santé et le risque pour la santé humaine découlant d’une exposition accidentelle par voie orale à l’encre de marqueurs permanents est considéré comme faible.

6.4 Incertitudes de l’évaluation des risques pour la santé humaine

Le manque de données empiriques sur les concentrations de 1‑nitropropane dans l’environnement génère des incertitudes sur la caractérisation de l’exposition à la substance. Cependant, selon les données les plus élevées sur le volume des quantités importées utilisées pour prédire les concentrations dans l’environnement, les expositions sont négligeables. Des incertitudes entourent aussi la caractérisation de l’exposition à la substance par l’encre de marqueurs, car il n’existe aucune donnée sur la concentration précise de 1‑nitropropane dans ce type d’encre. En raison des limites inhérentes à la conception de l’étude sur la reproduction et le développement, les effets observés sont entachés d’incertitudes. Toutefois, le paramètre mesuré concorde avec les effets de toxicité pour la reproduction et le développement observés pour les autres membres de la catégorie des nitroparaffines à chaîne courte, et est donc considéré comme étant adéquat et prudent pour la caractérisation du risque pour tous les groupes d’âge.

7. Conclusion

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le 1‑nitropropane présente un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est proposé de conclure que le 1‑nitropropane ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le 1‑nitropropane ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Il est donc proposé de conclure que le 1‑nitropropane ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Références

[APE du Danemark] Agence de protection de l’environnement du Danemark. 2008. Survey and health assessment of chemical substances in hobby products for children. Enquête sur les substances chimiques dans les produits de consommation, no 93. Copenhague (Danemark) : Agence de protection de l’environnement du Danemark . (Disponible en anglais seulement.)

Bide RW, Armour SJ et Yee E. 2000. « Allometric respiration/body mass data for animals to be used for estimates of inhalation toxicity to young adult humans ». J Appl Toxicol vol. 20, no 4, p. 273-90. (Disponible en anglais seulement.)

Canada. 1999. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L.C. 1999, ch. 33. Gazette du Canada, Partie III, vol. 22, no 3.

Canada, Ministère de l’Environnement. 2012. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [PDF]: Avis concernant certaines substances de la Liste intérieure. Gazette du Canada, Partie I, vol. 146, no 48, supplément.

ChemIDplus [Base de données]. 1993-. Bethesda (MD): US National Library of Medicine. [Consultée le 28 août 2018.] (Disponible en anglais seulement.)

ChemCAN [Modèle de fugacité de niveau III pour 24 régions du Canada]. 2003. Version 6.00. Peterborough (Ont.): Trent University, Canadian Centre for Environmental Modelling and Chemistry. (Disponible en anglais seulement.)

[ConsExpo Web] [Modèle Consumer Exposure Web]. 2016. Bilthoven (NL): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu [Institut national pour la santé publique et l’environnement]. (Disponible en anglais seulement.)

[CosIng] Cosmetic Ingredients & Substances [base de données]. Bruxelles (BE): Commission européenne. [Consulté le 13 sep 2018.] (Disponible en anglais seulement.)

[ECCC] Environnement et Changement climatique Canada. 2016a. Document sur l’approche scientifique : classification du risque écologique des substances organiques. Ottawa (Ont.), gouvernement du Canada.

[ECCC] Environnement et Changement climatique Canada. 2016b. Document complémentaire : data used to create substance-specific hazard and exposure profiles and assign risk. Gatineau (Qc). ECCC. Information en appui au Document sur l’approche scientifique : classification du risque écologique des substances organiques. Disponible à : substances@ec.gc.ca. (Disponible en anglais seulement.)

Environnement Canada. 2013. Données de la Mise à jour de l’inventaire de la LIS recueillies en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 : Avis concernant certaines substances de la Liste intérieure. Données préparées par : Environnement Canada et Santé Canada; Programme des substances existantes.

[FS] Fiche signalétique. 2010. Marqueur permanent métallique Sharpie [PDF]. Newell Rubbermaid. Office Products Group.

[FS] Fiche signalétique. 2016. Kiara Sky Dip Essential Brush Cleaner [PDF]. Kiara Sky Professional Nails. (Disponible en anglais seulement.)

[FS] Fiche signalétique. 2017. Coverstain 16-Oz 6 Pk +Spray Pro Pack [PDF]. Rust-Oleum Corporation. (Disponible en anglais seulement.)

McCready D et Fontaine D. 2010. « Refining ConsExpo evaporation and human exposure calculations for REACH ». Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal. Vol. 16, no 4, p. 783-800. (Disponible en anglais seulement.)

[OCDE] Organisation de coopération et de développement économiques. 2010. SIDS initial assessment report: Short Chain Nitroparaffins: CAS No. 75-52-5, 79-24-3, 108-03-2. SIAM [réunion sur l’évaluation initiale des ensembles des données préalables]. 31; 20-22 octobre 2010; Paris, France. [Consulté le 13 août 2018.] (Disponible en anglais seulement.)

OCDE – Boîte à outils QSAR. 2016. Paris (FR), Organisation de coopération et de développement économiques, Laboratory of Mathematical Chemistry. (Disponible en anglais seulement.)

[RIVM] Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu [Institut national pour la santé publique et l’environnement]. 2002. Children’s Toys Fact Sheet: to assess the risks for the consumer [PDF]. Bilthoven (NL): RIVM. Rapport no 612810012/2202. [Consulté le 16 oct 2018.] (Disponible en anglais seulement.)

[RIVM] Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu [Institut national pour la santé publique et l’environnement]. 2007. Spray paint products fact sheet: to assess the risks for the consumer: updated version for ConsExpo 4 [PDF]. Bilthoven (NL): RIVM. Rapport no 320104008/2007. [Consulté le 7 jan 2019.] (Disponible en anglais seulement.)

[RIVM] Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu [Institut national pour la santé publique et l’environnement]. 2014. General Fact Sheet: General default parameters for estimating consumer exposure - Updated version 2014 [PDF]. Bilthoven (NL): RIVM. Rapport no 090013003/2014 [Consulté le 25 jan 2019.] (Disponible en anglais seulement.)

Santé Canada (2015). Tableau de la consommation des aliments fondé sur l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.2, Nutrition (2004) réalisée par Statistique Canada, fichier partagé. Ottawa.

Sexton MN et Godbout D. 2003. US patent number: US7297729B2, Identificateur du document : US 20030215281 A1.US Patent and Trademark Office. (Disponible en anglais seulement.)

Sparks LE, Tichenor BA, Chang J et Guo Z. 1996. « Gas-phase mass transfer model for predicting volatile organic compound (VOC) emission rates from indoor pollutant sources ». Indoor Air. Vol. 6, p. 31-40. (Disponible en anglais seulement.)

[USEPA] Agence de protection de l’environnement des États-Unis. 2011. Chapter 6: Inhalation Rates. Exposure Factors Handbook, édition de 2011 (définitive). EnviroAgence de protection de l’environnement des États-Unis : Washington, DC. EPA/600/R-09/052F. (Disponible en anglais seulement.)

[USEPA] Agence de protection de l’environnement des États-Unis. 2005. PARAMS model. Washington (DC) : Agence de protection de l’environnement des États-Unis. [Dernière mise à jour le 18 août 2011; consulté en oct 2017.] (Disponible en anglais seulement.)

Annexe A. Paramètres utilisés pour estimer les expositions

Les estimations d’exposition ont été calculées pour des poids corporels par défaut de 15 kg pour les bambins (2 à 3 ans) et de 74 kg pour les adultes (Santé Canada 2015). Les paramètres d’exposition estimés sont présentés au tableau A-1. À moins d’avis contraire, les expositions ont été estimées à l’aide de l’outil ConsExpo Web (2016). Le modèle PARAMs (USEPA 2005) a servi à estimer les coefficients de transfert de masse (méthode de Sparks). Veuillez consulter le tableau A-2 pour connaître les paramètres par défaut utilisés dans le modèle PARAMs.

Scénario d’exposition |

Hypothèses |

|---|---|

Encre de marqueurs (exposition des bambins par voie orale) |

Scénario : scénario d’une « ingestion unique » présenté dans la fiche d’information sur les jouets pour enfants (RIVM 2002) Absorption estimée pour un seul événement = (quantité d’encre × concentration de la substance dans le marqueur)/poids corporel Où : Quantité d’encre = 50 mg (APE du Danemark 2008) Concentration de la substance dans le marqueur = concentration maximale déclarée : 40 % (Sexton et Godbout 2003)

Les données sur la concentration de la substance présente dans un produit de consommation précis n’étaient pas disponibles. La concentration privilégiée a donc été tirée de Sexton et Godbout (2003). |

Encre de marqueurs (exposition des bambins par inhalation) |

Scénario : scénario pour l’encre d’un crayon-feutre présenté dans la fiche d’information sur les jouets pour enfants (RIVM 2002)

Inhalation : Fréquence : 200 fois par an Modèle d’exposition : exposition à la vapeur Mode de rejet : évaporation Durée de l’exposition : 30 minutes Matrice de masse moléculaire : 450 g/mol Quantité de produit : 0,3 g Fraction massique : 0,4 % (Sexton et Godbout 2003) Volume de la pièce : 20 m3 Taux de renouvellement d’air : 0,6/h Taux d’inhalation : 6,39 L/min (USEPA 2011) Mode de rejet dans la superficie : constant Superficie de rejet : 450 cm2 Durée de rejet : 30 minutes Coefficient de transfert de masse : 5,978 m/h (méthode de Sparks) |

Nettoyant pour pinceaux à ongles cosmétiques (exposition des adultes par inhalation) |

Inhalation : Modèle d’exposition : exposition à la vapeur Mode de rejet : débit constant Durée de l’exposition : 30 minutes Quantité de produit : 1,5 g Volume de la pièce : 10 m3 (RIVM 2014) Taux de renouvellement d’air : 2/h (RIVM 2014) Taux d’inhalation : 0,6 m3/h (USEPA 2011) Durée de rejet : 5 minutes La concentration est limitée à la concentration de saturation dans l’air.

La quantité de produit et le scénario reposent sur un avis professionnel. Le nettoyant pour pinceaux à ongles cosmétiques est ouvert seulement lors du remplacement d’un pinceau sale par un pinceau propre. On présume que 10 % du nettoyant pour pinceaux à ongles peut s’évaporer à ce moment. |

Apprêt (inhalation par les adultes) |

Scénario : scénario pour une bombe aérosol tiré de la fiche d’information sur les peintures (RIVM 2007) et recours au modèle d’exposition à la vapeur et d’évaporation, car la substance est volatile.

Inhalation : Modèle d’exposition : exposition à la vapeur Mode de rejet : évaporation Durée de l’exposition : 20 minutes Matrice de masse moléculaire : 300 g/mol Quantité de produit : 369 g (FS 2017); on présume que la bombe aérosol est complètement utilisée. Fraction massique : 2,5 % (FS 2017) Volume de la pièce : 34 m3 Taux de renouvellement d’air : 1,5/h Taux d’inhalation : 0,6 m3/h (USEPA 2011) Coefficient de transfert de masse : 2,989 m/h (méthode de Sparks) Mode de rejet dans la superficie : croissant Superficie de rejet : 2 m2 Durée d’application : 20 minutes |

| Paramètre | Valeur | Renseignements supplémentaires |

|---|---|---|

| Masse volumique de l’air (g/cm3) | 0,0011774 | Température de 25 °C, pression atmosphérique de 760 mmHg et humidité relative de 50 % |

| Viscosité de l’air (g/cm/s) | 1,86 × 10-4 | Température de 25 °C |

| Vélocité de l’air (cm/s) | 10 | (McCready et Fontaine 2010, Sparks et coll. 1996) |

| Coefficient de diffusion dans l’air (cm2/s) | 9,263 × 10-2 | Température de 25 °C |

| Longueur de la surface utilisée pour divers scénarios | Peinture en aérosol : 2 m Marqueurs : 25 cm | Les valeurs ont été estimées en considérant les superficies de rejet données dans les fiches d’information de ConsExpo pour chaque scénario. Un avis professionnel a servi à estimer les valeurs pour les scénarios ne figurant pas dans ConsExpo. |

Annexe B. Équations utilisées pour ajuster les valeurs de danger et d’exposition par inhalation

Dose interne (mg/kg p.c./j) =

concentration (mg/m3) × FR × F × [taux d’inhalation (m3/j)/poids corporel (kg)] (équation 1)

où le j, « jour », dans « mg/kg p.c./j » représente les jours où la substance a été administrée (donc les jours d’exposition) et ne désigne pas un cycle de 24 heures, tandis que « m3/j » est le volume d’air inhalé (ou exhalé) par cycle de 24 heures.

FR est présumée être 1 (100 %), où FR représente la fraction respirable de la substance qui atteint la région alvéolaire des poumons.

F représente la fraction d’une journée d’exposition durant laquelle la substance a été administrée.

La dose interne a été calculée à l’aide de l’équation 1 et des variables suivantes : concentration de 175 mg/m3, FR de 1, F de (6 h/24 h), taux d’inhalation de 0,31 m3/j et poids corporel de 0,35 kg.

La dose interne calculée est de 38,73 mg/kg p.c./j.

À des fins d’ajustement de l’exposition, les paramètres par défaut d’inhalation et de poids corporel de l’annexe A ont été utilisés pour calculer la dose interne pour les humains. Les valeurs de concentration et de taux d’inhalation pour le rat figurant dans l’équation 1 ont été calculées comme suit :

Concentration :

La DSENO a été convertie à l’aide de l’équation 2 et des variables suivantes : concentration de 48 ppm et masse moléculaire de 89,09 g/mol.

Concentration (mg/m3) = [concentration (ppm) × masse moléculaire (g/mol)]/24,45 (L/mol)

(équation 2)

où le volume de 1 mole de gaz ou de vapeur dans des conditions de 1 atmosphère (760 torr ou 760 mmHg) et de 25 °C est de 24,45 litres.

Concentration = 175 mg/m3

Taux d’inhalation :

Le volume par minute (Vm) a été calculé à l’aide de l’équation 3 pour les animaux non anesthésiés (Bide et coll. 2000).

Vm = 0,499 × PC0,809 (équation 3)

Où PC est le poids corporel (en kg) de l’animal et Vm est le volume par minute (en L/min).

Le volume par minute (Vm) pour le rat a été calculé à l’aide de l’équation 3 pour un poids corporel de 0,35 kg.

Vm = 0,213 L/min

Le taux d’inhalation pour le rat a été calculé à l’aide de l’équation 4 et du volume par minute calculé précédemment.

Taux d’inhalation (m3/j) = volume par minute (L/min) × 1,44 (équation 4)

où 1 L/min = 1,44 m3/j.

Taux d’inhalation (m3/j) = 0,213 (L/min) × 1,44 = 0,31 m3/j