Évaluation préalable Groupe des anhydrides de l’acide carboxylique

Titre officiel : Évaluation préalable Groupe des anhydrides de l’acide carboxylique

Numéros d’enregistrement du chemical abstracts service :

- 85-44-9

- 108-31-6

- 552-30-7

Environnement Canada

Santé Canada

Mars 2019

No de cat. : En14-363/2019F-PDF

ISBN 978-0-660-29734-7

Résumé

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (la Loi), la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé l’évaluation préalable de trois des huit substances collectivement appelées le « groupe des anhydrides de l’acide carboxylique » dans le cadre du Plan de gestion des substances chimiques. Ces trois substances ont été évaluées en priorité, car elles répondaient aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la Loi. Or, à l’aide d’autres méthodes, on a démontré que les cinq autres substances étaient peu préoccupantes. Les décisions à leur sujet sont présentées dans des rapports distinctsNote de bas de page 1 . Ainsi, la présente évaluation préalable porte sur les trois substances mentionnées dans le tableau ci‑dessous. Les trois substances visées dans la présente évaluation préalable seront ci-après appelées les substances du groupe des anhydrides de l’acide carboxylique.

| NE CASa | Nom sur la liste intérieure des substances | Nom commun |

|---|---|---|

| 85-44-9 | 2-Benzofurane-1,3-Dioné | Anhydride phtalique |

| 108-31-6 | 2,5-Furanedione | Anhydride maléique |

| 552-30-7 | Acide 1,3-dioxo-1,3-dihydro -2-benzofurane -5-carboxylique | 1,2-Anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique |

a Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire aux rapports au gouvernement lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Les renseignements obtenus en vertu de l’article 71 de la Loi indiquent qu’en 2011, on avait importé < 12 550 000 kg d’anhydride phtalique et entre 1 et 10 millions de kilogrammes de 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique. Les deux substances n’ont pas été synthétisées au Canada en une quantité excédant le seuil de déclaration de 100 kg. Les enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE n’ont pas visé l’anhydride maléique. Toutefois, au Canada, environ 9 000 000 kg d’anhydride maléique ont été importés en moyenne, chaque année, de 2013 à 2016, selon l’information de la base de données sur le commerce international canadien de marchandises.

Toutes les substances du groupe des anhydrides de l’acide carboxylique sont principalement utilisées comme intermédiaire dans la production d’autres substances chimiques. Les substances de ce groupe n’existent pas naturellement dans l’environnement, hormis l’anhydride phtalique qui pourrait être formé par dégradation photochimique d’autres substances organiques dans l’air.

L’anhydride phtalique et l’anhydride maléique figurent sur la liste des substances déclarées dans l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP). On a déclaré des rejets d’anhydride phtalique et d’anhydride maléique de 90 kg et 18 kg, respectivement. Selon un rapport du Conseil national de recherche du Canada, l’anhydride phtalique est présent dans l’air intérieur et la poussière des maisons au Canada.

L’anhydride phtalique est surtout utilisé comme substance intermédiaire dans la synthèse des esters de phtalate. On peut l’utiliser aussi pour la production de résine de polyester, de résines d’alkyde et d’autres substances chimiques comme les pigments et les teintures. Au Canada, on trouve de l’anhydride phtalique dans des produits de consommation comme la peinture en aérosol, les vernis à plancher et les produits cosmétiques, notamment le vernis à ongles et les colles à faux cils. On a aussi déterminé qu’il était utilisé dans la fabrication de matériaux d’emballage des aliments.

Selon les renseignements disponibles, l’anhydride maléique est surtout utilisé comme intermédiaire pour la synthèse de résines de polyester insaturé, et d’autres substances chimiques. Au Canada, on a indiqué que l’anhydride maléique était un ingrédient des shampooings, des tatouages temporaires, des exfoliants, des bains moussants (mousses et huile), des sels de bain et des nettoyants pour le corps. Les fiches de données de sécurité (FDS) disponibles nous indiquent que la substance est aussi présente dans les bâtonnets de réparation du bois utilisés pour estomper les petites égratignures sur les surfaces ligneuses. Au Canada, on a aussi trouvé que l’anhydride maléique était utilisé dans la fabrication de matériaux d’emballage des aliments.

On utilise le 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique dans des produits commerciaux, notamment la peinture et les revêtements, ainsi que les matières plastiques et caoutchouteuses où il sert d’intermédiaire. On a déclaré que la substance était un composant de résines utilisées pour la fabrication de bouteilles consignées utilisées pour le lait, l’eau et les jus. On a déclaré que le 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique était un ingrédient d’un produit de consommation (c'est-à-dire vernis à ongles) au Canada.

Nous avons évalué les risques posés par les substances du groupe des anhydrides de l’acide carboxylique à l’environnement à l’aide de l’approche de la Classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et une pondération des éléments de preuve pour donner une valeur de risque. Les profils de risque sont principalement déterminés à partir des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité biologique et chimique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition, on retrouve la vitesse potentielle de rejet, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. Une matrice de risques est utilisée pour assigner un niveau faible, modéré ou élevé de préoccupation potentielle, à partir des profils de risque et d’exposition des substances. D’après les résultats de l’analyse de la CRE, il est jugé peu probable que les trois substances du groupe des anhydres de l’acide carboxylique cause des effets nocifs pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, le risque que l’anhydride phtalique, l’anhydride maléique et le 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique posent à l’environnement est faible. Il a été conclu que l’anhydride phtalique, l’anhydride maléique et le 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique ne répondent pas aux critères énoncés à l’alinéa 64a) ou b) de la Loi, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Compte tenu des informations disponibles, nous considérons que l’effet critique pour la caractérisation des risques pour la santé humaine découlant de l’exposition à l’anhydride phtalique est la sensibilisation respiratoire. La comparaison entre l’ampleur estimée de l’exposition à l’anhydride phtalique occasionnée par sa présence dans les produits de consommation (peinture en aérosol, vernis à plancher, colles à faux cils) et les concentrations causant des effets critiques donne des marges d’exposition que nous considérons être adéquates pour compenser les incertitudes des bases de données sur la santé et l’exposition. La comparaison des estimations de l’exposition à l’anhydride phtalique occasionnée par sa présence dans l’air intérieur aux concentrations où il présente un effet critique donne des marges d’exposition que nous considérons être adéquates pour compenser les incertitudes des bases de données sur la santé et l’exposition.

D’après les renseignements collectés, nous considérons que les effets critiques pour la caractérisation des risques à la santé humaine découlant de l’exposition à l’anhydride maléique sont les effets sur les reins et la vessie. La comparaison entre les estimations de l’exposition découlant de sa présence dans les produits de consommation et la concentration produisant l’effet critique donne des marges d’exposition que nous considérons être adéquates pour compenser les incertitudes des bases de données sur la santé et l’exposition.

L’exposition estimée au 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique occasionnée par les milieux environnementaux et les emballages alimentaires devrait être négligeable, tout comme l’exposition découlant de l’application de vernis à ongles étant donné la fonction de la substance dans le produit. L’exposition globale de la population générale du Canada au 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique est négligeable et, donc, le risque à la santé humaine est considéré être faible.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il a été conclu que l’anhydride phtalique, l’anhydride maléique et le 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la Loi, car ces substances ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger la vie ou la santé humaines au Canada.

Il a été conclu que l’anhydride phtalique, l’anhydride maléique et le 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

1. Introduction

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (la Loi), la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé l’évaluation préalable de trois des huit substances collectivement appelées le « groupe des anhydrides de l’acide carboxylique » afin de déterminer si ces substances présentent ou peuvent présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine. On avait déterminé que l’évolution de ces trois substances était prioritaire puisqu’elle satisfaisait aux critères de caractérisation énoncés au paragraphe 73(1) de la Loi (ECCC et SC, modifié 2017).

Les cinq autres substances (énumérées au tableau 1.1) ont été étudiées dans le document sur l’approche de la Classification du risque écologique (CRE) des substances organiques et l’Approche fondée sur le seuil de préoccupation toxicologique pour certaines substances visées par une évaluation préalable, et elles ont été déclarées peu préoccupantes pour la santé humaine et l’environnement. C’est pourquoi ces cinq autres substances ne seront pas traitées dans le présent document. Les conclusions relatives à ces cinq substances sont données dans le rapport Substances jugées comme étant peu préoccupantes au moyen de l’approche de la Classification du risque écologique des substances organiques et l’approche fondée sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT) pour certaines substances (ECCC et SC, 2018). Nous désignerons les trois substances visées par la présente évaluation préalable comme le groupe des anhydres de l’acide carboxylique.

| NE CASa | Nom sur la Liste intérieure | Approche d’évaluation de la substance | Références |

|---|---|---|---|

| 85-42-7 | Anhydride cyclohexane -1,2-dicarboxylique | CRE/SPT | ECCC et SC 2018 |

| 26544-38-7 | Dihydro-3-(tétrapropényl)furane -2,5-Dioné | CRE/SPT | ECCC et SC 2018 |

| 28777-98-2 | Dihydro-3-(octadécényl)furane -2,5-Dioné | CRE/SPT | ECCC et SC 2018 |

| 32072-96-1 | Anydride hexadécénylsuccinique | CRE/SPT | ECCC et SC 2018 |

| 68784-12-3 | Anhydride succinique, dérivés monoalcénylés en C15-20 | CRE/SPT | ECCC et SC, 2017 |

a Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire aux rapports au gouvernement lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Les risques pour l’environnement posés par les trois substances du groupe des anhydres de l’acide carboxylique ont été caractérisés par l’approche de la CRE (ECCC 2016a). La CRE décrit le danger posé par une substance à l’aide de paramètres clés comme le mode d’action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, la biodisponibilité et l’activité biologique et chimique, et tient compte de l’exposition potentielle des organismes dans les milieux aquatique et terrestre en fonction des facteurs que sont la vitesse potentielle de rejet, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. Les divers éléments de preuve sont combinés afin de déterminer les substances nécessitant une évaluation plus poussée de leur potentiel d’effets nocifs sur l’environnement ou présentant une faible probabilité de tels effets.

Les substances du groupe des anhydres de l’acide carboxylique visées par cette évaluation ont aussi été étudiées par le Programme d’évaluation coopérative des produits chimiques de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ces évaluations sont soumises à un examen rigoureux et une approbation par des autorités gouvernementales internationales. Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada sont des participants actifs à ce processus et ces ministères considèrent que ces évaluations sont fiables. Nous utiliserons les données de ces évaluations pour nous éclairer sur la caractérisation des effets sur la santé des substances du groupe des anhydres de l’acide carboxylique.

Pour la présente évaluation préalable, nous avons pris en compte des renseignements sur les propriétés chimiques, le devenir dans l’environnement, les dangers, les utilisations et l’exposition, y compris des renseignements soumis par des parties intéressées. Les données utiles ont été colligées jusqu’en octobre 2016. Les données empiriques tirées d’études importantes ainsi que certains résultats issus de la modélisation ont servi à tirer les conclusions. Quand ils étaient disponibles et pertinents, nous avons tenu compte de renseignements présentés dans des évaluations faites par d’autres instances.

Le personnel du Programme d’évaluation des risques de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de Santé Canada et d’Environnement et Changement climatique Canada a rédigé cette évaluation préalable qui intègre la contribution d’autres programmes de ces deux ministères. La partie de cette évaluation portant sur l’environnement est fondée sur le document de la CRE (publié le 30 juillet 2016) et a fait l’objet d’un examen externe et d’une période de consultation publique de 60 jours. Les parties de la présente évaluation portant sur la santé humaine ont fait l’objet d’un examen ou de consultations externes. Nous avons reçu des commentaires sur les parties techniques traitant de la santé humaine de la part de Lynne Haber (Département de la santé environnementale, Collège de médecine, Université de Cincinnati), de Michael Jayjock (Jayjock & Associates LLC) et de Raymond York (RG York & Associates LLC). De plus, l’ébauche de la présente évaluation préalable (publiée le 9 décembre 2017) a fait l’objet d’une période de consultation publique de 60 jours. Santé Canada et Environnement et Changement climatique Canada ont tenu compte de ces observations externes, mais ces ministères assument l’entière responsabilité du contenu final et des conclusions de la présente évaluation préalable.

La présente évaluation préalable est axée sur les données cruciales servant à déterminer si les substances satisfont aux critères fixés par l’article 64 de la Loi. Pour ce faire, nous avons examiné les données scientifiques et utilisé une approche du poids de la preuve et le principe de prudenceNote de bas de page 2 . Dans ce document, nous présentons les données cruciales et les facteurs sur lesquels nous fondons les conclusions.

2. Identité des substances

Le numéro d’enregistrement du CAS, le nom dans la Liste intérieure des substances (LIS) et le nom courant de chaque substance du groupe des anhydres de l’acide carboxylique sont présentés au Tableau 2‑1.

| NE CAS | Noms dans la LIS (nom courant) | Structure chimique et formule moléculaire | Poids moléculaire (g/mol) |

|---|---|---|---|

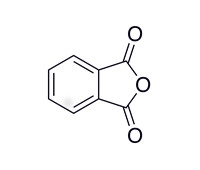

| 85-44-9 | anhydride phtalique |  C8H4O3 C8H4O3 |

148,12 |

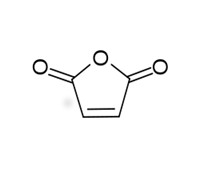

| 108-31-6 | anhydride maléique |  C4H2O3 C4H2O3 |

98,06 |

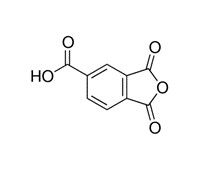

| 552-30-7 | 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique |  C9H4O4 C9H4O4 |

192,13 |

3. Propriétés physiques et chimiques

Le tableau 3‑1 résume les propriétés physiques et chimiques des substances du groupe des anhydres de l’acide carboxylique. On trouvera d’autres propriétés physiques et chimiques dans ECCC (2016 b).

| Propriété | Anhydride phtalique | Anhydride maléique | 1,2-Anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique |

|---|---|---|---|

| État physique | Flocons ou aiguilles blanches (Lorz, Towae et Bhargava2002, cités par OCDE2005) | Solide blanc (OCDE2004) | Flocons blancs solides (OCDE 2002) |

| Poids moléculaire (g/mol) | 148,12 (OCDE2005) | 98,06 (OCDE2004) | 192,12 (OCDE2002) |

| Point de fusion (°C) | 131,6 (Lorz, Towaeet et Bhargava2000 cités par OCDE2005) | 51,2 - 53,1 (Springborn et Smithers, cités par OCDE2004) | 163 - 166 (Sigma Aldrich2015) |

| Pression de vapeur (Pa) | 0,06 à 26,6°C (Crooks et Feetham1946, cités par OCDE2005) | 15,1 (à 22°C) 37,7 (à 30°C) (Springborn et Smithers, cités par OCDE2004) | 7,6×10-5 à 25°C (Daubert et Danner1989, cités par OCDE2002) |

| Constante de la loi de Henry à 25°C log(Pa·m3/mol), | -7,79 (estimée, ChemIDplus 1993‑a) | -5,41 (estimée, ChemIDplus1993‑b) | -9,89 (estimée, ChemIDplus1993‑c) |

| Hydrosolubilité (mg/L) | 16 400 (à 20°C) (Lorz, Towae et Bhargava2000, cités par OCDE2005) | 4910 (estimée, ChemIDplus1993‑b) | 1036 (estimée, ChemIDplus1993‑c) |

| Demi-vie d’hydrolyse | 30,5 secondes à pH7,24 et 25°C (Andres, Granados et Rossi2001, cités par OCDE2005) | 22sec. à 25°C (Bunton et coll. 1963 cités par OCDE2004) | <10min à27– 32°C (Horan1962, cité par OCDE2002) |

4. Sources et utilisations

4.1 Sources

Des renseignements ont été reçus sur deux des substances du groupe des anhydres de l’acide carboxylique (l’anhydride phtalique et le 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique) en réponse à un Avis soumis en vertu de l’article 71 de la LCPE (ECCC 2013). Le tableau 4‑1 résume les importations totales de ces deux substances qui, selon les déclarations, ne sont pas fabriquées au Canada dans des quantités dépassant le seuil de déclaration de 100 kg.

| Nom courant | Importations totalesa |

|---|---|

| Anhydride phtalique | < 12 550 000kg |

| 1,2-Anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique | 1 000 000 – 10 000 000kg |

a Quantités déclarées en réponse à une enquête réalisée en vertu de l’article 71 de la LCPE (ECCC 2013). Consultez le questionnaire pour les inclusions et exclusions particulières (grilles 2 et 3).

Les enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE ne visaient pas l’anhydride maléique. De plus, les données de la base de données sur le Commerce international canadien de marchandises (CICM) indiquent que l’on ne prévoit pas qu’il soit vendu au Canada. De 2013 à 2016, les importations annuelles moyennes d’anhydride maléique au Canada s’élevaient à environ 9 000 000 kg (CICM, modifié en 2016).

Hormis l’anhydride phtalique qui peut se former par la dégradation photochimique d’hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’atmosphère, les substances du groupe des anhydres de l’acide carboxylique n’existent pas naturellement dans l’environnement (Lee et coll. 2012, Jang et McDow 1997, van Tongeren 1989). Les sources anthropiques des substances du groupe des anhydres de l’acide carboxylique incluent des activités industrielles et l’utilisation de produits de consommation.

L’anhydride phtalique est surtout synthétisé par l’oxydation de l’o-xylène ou du naphtalène (OCDE 2005). L’anhydride maléique est surtout synthétisé par l’oxydation du butane. Des sources moins importantes d’anhydride maléique sont l’oxydation du benzène et sa récupération comme sous-produit de la production oxydative de l’anhydride phtalique (OCDE 2004). Le 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique est synthétisé par un procédé discontinu utilisant du 1,2,4-triméthylbenzène, de l’air, des solvants et un catalyseur dans un réacteur fermé (OCDE 2002). Cette réaction génère aussi de l’acide 1,2,4-benzènetricarboxylique, une substance intermédiaire, qui est ensuite déshydratée à haute température pour produire du 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique et de l’eau (OCDE 2002).

Toutes les substances du groupe des anhydres de l’acide carboxylique figurent dans la liste des substances produites en grand volume en 2004 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Selon ECHA (2016a, 2016 b), on a signalé la fabrication ou l’importation annuelles dans l’Espace économique européen de 100 000 à 1 000 000 tonnes (de 100 000 000 à 1 000 000 000 kg) d’anhydride phtalique et d’anhydride maléique. Entre 10 000 et 100 000 tonnes (entre 10 000 000 et 100 000 000 kg) de 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique y sont importées ou fabriquées chaque année (ECHA 2016 c). Selon le CRD (2012), aux États-Unis, la fabrication et l’importation combinées d’anhydride phtalique, d’anhydride maléique et de 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique se montaient respectivement à 278 000 000 kg (613 000 000 lb), 14 500 000 kg (32 000 000 lb) et 105 000 kg (232 000 lb), en 2012.

4.2 Utilisations

Au Canada, selon les données déclarées, l’anhydride phtalique sert notamment de plastifiant, de substance intermédiaire et de régulateur de procédés, ainsi que dans la production de peinture, de revêtements et de matériaux caoutchouteux, notamment par les secteurs de l’automobile, de l’aviation et des transports (ECCC 2013). La plupart de l’anhydride phtalique est élaboré pour la synthèse d’esters de phtalate et, dans une moindre mesure, la production de résines de polyester insaturé, de résines alkydes et d’autres substances (OCDE 2005). Dans d’autres pays, on utilise l’anhydride phtalique comme intermédiaire dans la production de pigments et de teintures, de polyols de polyester et de substances intermédiaires dans les secteurs agricoles et pharmaceutiques (OCDE 2005). Au cours de ces procédés de production, l’anhydride phtalique réagit avec d’autres substances chimiques et est donc consumé comme réactif.

On a déclaré la présence d’anhydride phtalique dans différentes peintures en aérosol et vernis à plancher vendus au Canada (FS 2015a-j, 2016). On a aussi déclaré que la substance était un composant dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire au Canada, dont des sacs, adhésifs, revêtements, bouteilles de poly(téréphtalate d’éthylène), matériaux à base de papier, lubrifiants dans les films de PVC et encres (sans contact avec les aliments) [communication personnelle, courriels de la Direction des aliments de Santé Canada au Bureau de gestion du risque de Santé Canada, août 2016, sans référence]. Au Canada, son usage a été déclaré dans les vernis à ongles comme copolymère, ainsi que comme ingrédient dans les colles à faux cils (communication personnelle, courriel de la Direction de la sécurité des produits de consommation, octobre 2016, sans référence).

Dans des enquêtes sur les produits de consommation, l’agence danoise de protection de l’environnement (ADPE) a signalé la présence d’anhydride phtalique dans une teinture pour porcelaine, une teinture pour vêtement, un plateau de table laqué fait d’hévéa, de l’argile ou de la pâte à modeler, des jouets pour enfants et d’accessoires sexuels (vibrateurs) [ADPE 2002, 2005a, 2005 b, 2006].

L’état américain de Washington réglemente la présence de l’anhydride phtalique dans les articles pour enfants en vertu de son Children’s Safe Products Act (CSPA) qui exige que les fabricants d’articles pour enfants vendus dans cet état déclarent les articles qui en contiennent (Ecology 2016). Selon la base de données du Children’s Safe Product Act, une grande variété d’articles contiennent de l’anhydride phtalique, notamment des fournitures artistiques, artisanales ou pour les travaux d’aiguille; des articles pour bébé (bavoirs et chaises hautes); des vêtements; les cosmétiques et les parfums; des tissus et des textiles domestiques; des chaussures; des bijoux; des cartes de vœux, des emballages cadeaux, des accessoires de fête; les produits pour la peau; des jouets et les jeux. Les articles appartenant aux catégories des jouets et jeux, et des vêtements constituent la majorité des entrées (Ecology 2016).

Au Canada, on a déclaré la présence d’anhydride maléique dans différents produits cosmétiques, dont des shampooings, des tatouages temporaires, des exfoliants, des bains moussants (mousses et huiles), des sels de bain et des nettoyants pour le corps. Au Canada, on a déclaré son utilisation comme intrant dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire, notamment les utilisations sans contact avec les aliments, comme les boîtes et pellicules laminées, les encres, les adhésifs et les revêtements (communication personnelle, courriels de la Direction générale des aliments de Santé Canada au Bureau de la gestion du risque de Santé Canada, août 2016, sans référence). Les données disponibles au public nous indiquent que l’anhydride maléique est utilisé dans les bâtonnets de réparation de bois utilisés pour éliminer les petites égratignures sur les surfaces ligneuses (FS 2015k). En gros, l’anhydride maléique est peu utilisé par les consommateurs, voire pas du tout, puisqu’il sert principalement de matière première pour la synthèse d’autres substances (Felthouse et coll. 2001). L’anhydride maléique est surtout utilisé pour fabriquer des résines de polyester insaturées auxquelles il impartit la réactivité fondamentale de la majorité des résines commerciales (Felthouse et coll. 2001, Nava 2015). Les résines de polyester insaturé sont généralement obtenues par la polyestérification des acides dibasiques insaturés ou des anhydrides dissous dans des monomères de vinyle (Nava 2015). Pendant ces réactions, l’anhydride maléique réagit pour former les polyesters finaux (Nava 2015). D’autres utilisations industrielles mineures de l’anhydride maléique incluent la production d’additif d’huile de lubrification, des produits chimiques agricoles, et des substances intermédiaires pour la synthèse de copolymères maléiques comme l’acide fumarique et l’acide maléique (Felthouse et coll. 2001).

Au Canada, on a déclaré différentes utilisations commerciales du 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique, notamment pour les peintures et les revêtements et les matières plastiques ou caoutchouteuses où il sert de substance intermédiaire. Il peut aussi être présent sous la forme de contaminant ou d’impureté lors de la synthèse d’autres substances (ECCC 2013). On a déclaré que le 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique était un composant des résines utilisées dans la fabrication de bouteilles consignées pour le lait, l’eau et le jus (communication personnelle, courriels de la Direction des aliments de Santé Canada, au Bureau de gestion du risque de Santé Canada en août 2016; sans référence). On a aussi signalé sa présence dans les vernis à ongles au Canada. On n’a retrouvé aucun autre produit de consommation vendu au Canada contenant du 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique. La plus grande partie du 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique élaboré sert à la synthèse de plastifiants pour les résines de polychlorure de vinyle (OCDE 2002). On utilise aussi le 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique comme réactif dans les isolants de fils et câbles, les résines de polyester et les revêtements ainsi que comme agent de durcissement, de liaison ou de réticulation (OCDE 2002). Ces utilisations consument complètement le 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique (OCDE 2002).

Le Tableau 4‑2 résume les renseignements sur l’utilisation des substances du groupe des anhydres de l’acide carboxylique au Canada.

| Utilisation | Anhydride phtalique | Anhydride maléique | 1,2-Anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique |

|---|---|---|---|

| Matériau d’emballage alimentairea | O | O | O |

| Présent dans les cosmétiques, selon les déclarations présentées à Santé Canada en vertu du Règlement sur les cosmétiquesb | O | O | O |

Abréviations – O : oui, l’utilisation de cette substance a été déclarée; N : non, l’utilisation de cette substance n’a pas été déclarée.

a Communication personnelle, courriels de la Direction des aliments de Santé Canada au Bureau d’évaluation du risque des substances existantes de Santé Canada, août 2016, sans référence.

b Communication personnelle, courriels envoyés par la Direction de la Sécurité des produits de consommation de Santé Canada, au Bureau d’évaluation du risque des substances existantes de Santé Canada, février 2016, sans référence.

5. Potentiel d’effets nocifs pour l’environnement

5.1 Caractérisation des risques pour l’environnement

Nous avons caractérisé les risques posés par les substances du groupe des anhydres de l’acide carboxylique au moyen de l’approche de la Classification du risque écologique (CRE) des substances organiques (ECCC 2016a). La CRE est une méthode basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition, et à la pondération de plusieurs éléments de preuve pour donner un classement au risque. Cette méthodologie combine les divers éléments de preuve pour discerner les substances plus ou moins dangereuses et leur potentiel d’exposition plus ou moins important dans divers milieux. Elle réduit l’incertitude globale de la caractérisation des risques relativement à une approche qui reposerait sur un seul paramètre dans un seul milieu (par ex. LC50). La méthode, qui est décrite en détail par ECCC (2016a), est résumée plus bas.

Les données sur les propriétés physico-chimiques, le devenir (demi-vie chimique dans divers milieux et biotes, le coefficient de partition, la bioconcentration dans les poissons), l’écotoxicité aiguë chez le poisson, et les volumes de ces substances importées ou fabriquées au Canada furent colligées à partir des publications scientifiques, des bases de données empiriques disponibles (par ex., la boîte à outils RQSA de l’OCDE) et des réponses aux enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE. D’autres données sont déduites à partir de la relation quantitative structure-activité (RQSA) ou les modèles du devenir du bilan massique ou de la bioaccumulation. Ces données sont utilisées comme intrants dans d’autres modèles de bilan massique ou pour compléter les profils d’exposition et de risques de ces substances.

Les profils de danger sont déterminés à partir de paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, au seuil de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Les profils d’exposition sont composés à partir de plusieurs paramètres dont la vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport sur une grande distance. Les profils de danger et d’exposition sont comparés à des critères de décision pour classer en faible, moyen ou élevé, les potentiels de danger et d’exposition de chaque substance. Des règles supplémentaires sont appliquées (p. ex. la régularité du classement, la marge d’exposition) afin de raffiner les catégorisations préliminaires du danger et de l’exposition.

On utilise une matrice de risque pour classer comme faible, modéré ou élevé le risque potentiel posé par chaque substance à partir des classements du danger et de l’exposition. Les classements des risques potentiels de la CRE sont vérifiés en suivant une méthode en deux étapes. Lors de la première étape, on ajuste les résultats de la classification du risque de modéré ou élevé à bas des substances ayant une faible vitesse estimée d’émission dans l’eau après le traitement des eaux usées, ce qui constitue un faible potentiel d’exposition. Pour déterminer si l’on devrait relever le classement du risque potentiel, on examine, lors de la deuxième étape les potentiels de risque classés faibles à l’aide de scénarios de risques relativement prudents, localisés (dans le voisinage immédiat d’un point de rejet) et visant la protection de l’environnement.

La CRE utilise une approche pondérée visant à réduire au minimum toute surestimation ou sous-estimation de la classe de danger, d’exposition et du risque subséquent. ECCC (2016a) présente en détail les méthodes équilibrées de traitement des incertitudes. Nous décrivons ci-après deux des zones d’incertitude les plus importantes. Les erreurs sur les valeurs de toxicité aiguë empiriques ou modélisées peuvent modifier le classement du danger, en particulier, les paramètres dépendant des valeurs de résidus dans les tissus (le mode d’action toxique), dont plusieurs sont des valeurs prédites par les modèles QSAR. L’incidence d’une telle erreur sera cependant atténuée, puisque toute surestimation de la létalité médiane se traduira par une valeur prudente (protectrice) pour les résidus dans les tissus utilisés pour l’analyse des résidus corporels critiques (RCC). L’erreur de sous-estimation de la toxicité aiguë sera atténuée par le recours à d’autres paramètres de risque tels que le profil structurel du mode d’action, la réactivité ou l’affinité pour les récepteurs d’estrogène. Des changements ou des erreurs dans les quantités chimiques pourraient produire des écarts pour le classement de l’exposition puisque les classements de l’exposition et du risque sont très sensibles aux vitesses d’émission et aux quantités utilisées. La Classification du risque écologique (CRE) reflète donc l’exposition et le risque au Canada à partir des quantités que l’on estime actuellement utilisées, mais il pourrait ne pas prédire les tendances futures.

ECCC (2016 b) présente les données critiques et les arguments utilisés pour produire des profils propres aux trois substances du groupe des anhydres de l’acide carboxylique ainsi que les résultats du classement du danger et de l’exposition.

Le tableau 5.1 résume le classement de danger et d’exposition des trois substances du groupe des anhydres de l’acide carboxylique.

| Nom courant | Classement du danger selon la CRE | Classement de l’exposition selon la CRE | Classement du risque selon la CRE |

|---|---|---|---|

| Anhydride phtalique | faible | faible | faible |

| Anhydride maléique | faible | élevé | faible |

| 1,2-Anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique | faible | faible | faible |

Selon les renseignements pris en compte dans la CRE, l’anhydride maléique a un fort potentiel d’exposition, compte tenu des grandes quantités utilisées, de sa longue demi‑vie dans l’atmosphère et de la forte marge d’exposition. L’anhydride maléique présente un faible danger pour l’environnement et un faible potentiel de risque écologique. Il est peu probable que cette substance soit préoccupante pour l’environnement au Canada.

Étant donné le faible potentiel de danger et d’exposition de l’anhydride phtalique et du 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique, selon les renseignements pris en compte dans la CRE, ces substances ont été classées parmi les substances qui présentent un potentiel faible de risque pour l’environnement. Il est peu probable que ces substances soient préoccupantes pour l’environnement au Canada.

6. Potentiel d’effets nocifs pour la santé humaine

6.1 Anhydride phtalique

6.1.1 Évaluation de l’exposition

Milieux environnementaux et aliments

On n’a pas retrouvé d’anhydride phtalique dans l’eau potable ou le sol au Canada. Toutefois, considérant les propriétés physico-chimiques de cette substance, il est prévisible que celle-ci ne s’hydrolysera pas rapidement en acide phtalique. D’après l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP 1994) 0,090 tonne (90 kg) d’anhydride phtalique fut rejetée dans l’air au Canada en 2015.

Le Conseil national de recherches du Canada (CRNC 2011) a établi la présence de 954 composés organiques dont l’évaluation était jugée prioritaire dans la liste de substances chimiques de priorité moyenne du Plan de gestion des produits chimiques. Ces substances ont été repérées lors de l’étude de quatre bases de données sur des matériaux de construction, sur l’air intérieur et sur des échantillons de poussière. Un sous-ensemble d’une étude de 2010 du CNRC, constitué d’échantillons d’air intérieur et de poussière de 115 domiciles d’enfants asthmatiques de Québec fut réanalysé pour y déceler tout composé de priorité moyenne. On y a retrouvé l’anhydride phtalique pendant le réexamen des chromatogrammes des échantillons d’air intérieur et de poussière de l’étude sur le terrain à Québec.

Puisque l’étude du CNRC reposait sur le réexamen de chromatogrammes générés par analyse GC-MS, les valeurs publiées correspondant à l’anhydride phtalique sont entachées d’incertitude. Cette étude a aussi signalé la présence d’esters de phtalate dans les échantillons d’air intérieur et de poussière. Or, les concentrations rapportées d’anhydride phtalique pourraient avoir été affectées par la déshydratation des esters de phtalate lors de l’analyse GC-MS et mener à une surestimation des concentrations publiées (CNRC 2011, EPA 1994).

Si d’autres études disponibles ont signalé la présence d’anhydride phtalique dans l’air (EPA 1994; Hannigan et coll. 1998; Gradel 1978; Sasaki et coll. 1997; Ramdhal, Becher et Bjorseth 1982; Davoli et coll. 2003; Machill et coll. 1997; Zhu, Zhang et Shaw 1999; Henriks-Eckerman, Engstroem et Anaes 1990, cités par OCDE 2005), nous considérons toutefois que le Rapport au client du CNRC (2011) est le plus pertinent pour la caractérisation de l’exposition de la population canadienne générale à l’anhydride phtalique par l’air intérieur et la poussière. En effet les données de l’étude sur le terrain au Québec sont les plus récentes qui montrent la présence de cette substance dans l’air intérieur et la poussière au Canada. Ces concentrations se situaient entre 0,23 et 2,54 µg/m3 dans l’air intérieur et entre 0,26 et 112,66 µg/g dans la poussière intérieure. Considérant l’hydrolyse rapide de l’anhydride phtalique en présence d’eau ou d’humidité, on ne prévoit pas d’exposition par voie orale à cette substance présente dans la poussière.

Au Canada, on a déclaré l’anhydride phtalique comme intrant dans la fabrication d’une variété d’emballages alimentaires. Toutefois, considérant l’hydrolyse rapide de cette substance en acide phtalique en présence d’eau ou de forte humidité, il est prévisible que l’exposition par voie alimentaire depuis les matériaux d’emballage alimentaire sera négligeable (communication personnelle, courriels de la Direction générale des aliments de Santé Canada au Bureau de la gestion du risque de Santé Canada, août 2016, sans référence).

Articles pour les enfants et autres articles manufacturés

Nous n’avons pas retrouvé d’anhydride phtalique dans les articles destinés aux enfants au Canada. Aux États-Unis, on a signalé la présence d’anhydride phtalique dans un éventail d’articles pour enfants. En vertu du Children’s Safe Product Act, de l’état de Washington, les fabricants d’articles destinés aux enfants de cet état américain doivent déclarer les données sur les substances chimiques énumérées dans la Washington State Chemicals of High Concern to Children list. Cette liste comporte l’anhydride phtalique (Ecology 2016). Si l’on considère que la plupart des fabricants déclarants ont des activités au Canada, il est possible que l’on retrouve ces articles pour enfants dans le marché canadien.

Entre 2012 à 2016, on a signalé la présence d’anhydride phtalique dans un total de 263 articles destinés aux enfants. Les vêtements pour enfants (dont les chaussures), et la catégorie jouets-jeux ont été recensés comme les plus importants types d’articles contenant de l’anhydride phtalique. Ils comptaient pour 211 de 263 signalements de la présence d’anhydride phtalique dans des articles pour enfant, dont 120 étaient dans la catégorie jouets et jeux. Le type de jouets signalés incluait les poupées, les jouets mous, les costumes, les blocs de construction, les planches à dessin, les trotte-bébés et les assortiments de jouets de de jeux. Les types de vêtements ayant été signalés sont des chaussettes; des pantalons; des sous-vêtements; des chemises; des bas; des vestons, blazers, cardigans ou vestes; des tenues de sport couvrant le corps; des robes (Ecology 2012-2017).

On a déclaré que la substance avait les fonctions principales suivantes : plastifiant ou assouplissant; colorant pigment ou teinture; ou intrant des procédés de production de résines plastiques ou de polymères, ce qui compte pour 94 des 263 entrées. On a signalé la présence de la substance comme contaminant sans fonction dans 148 articles. Une majorité des articles énumérés dans la base de données présentaient des concentrations d’anhydride phtalique inférieures à 500 ppm (0,05 %) et 220 des 263 articles colligés avaient une teneur d’anhydride phtalique inférieure ou égale à 1000 ppm (0,1 %) (Ecology 2012-2017).

L’exposition à l’anhydride phtalique par les vêtements pour enfants sera probablement à court terme puisque l’anhydride phtalique s’hydrolyse rapidement en présence d’eau, notamment lors du lavage de vêtements ou d’articles faits de textiles. Dans les conditions normales, l’hydrolyse de l’anhydride phtalique est irréversible, puisque la déshydratation thermique de l’acide à la forme anhydre exige une température dépassant 180 °C (OCDE 2005). En outre, puisque la migration de la substance des vêtements à la peau est généralement médiée par des liquides comme l’urine, la sueur ou la salive, la substance devrait s’hydrolyser pendant sa migration.

L’Agence danoise de protection de l’environnement du Danemark (ADPE 2002, 2005a, 2005 b, 2006) a aussi retrouvé de l’anhydride phtalique dans un nombre réduit de produits de consommation. Ces résultats sont entachés d’incertitudes, car les concentrations publiées d’anhydride phtalique pourraient provenir en partie de sa formation par la déshydratation des esters de phtalate pendant l’analyse par CG-SM (EPA 1994). Bien que l’anhydride phtalique puisse être présent dans ce type d'articles s’ils sont importés au Canada, comme mentionnés plus haut, la substance pourrait migrer par des liquides comme l’urine, la sueur ou la salive et l’on prévoit que l’anhydride phtalique s’hydrolyserait pendant la migration depuis les articles avant d’être disponible pour l’exposition.

Produits cosmétiques

D’après les déclarations faites à Santé Canada, l’anhydride phtalique est présent dans les vernis à ongles et les colles à faux cils vendus au Canada. Dans les vernis à ongles, les concentrations d’anhydride phtalique seraient de 30 %. Étant donné la fonction de la substance, l’anhydride phtalique devrait réagir avec d’autres ingrédients du vernis à ongles pour former des esters de phtalates qui impartissent la flexibilité nécessaire au vernis durci. Ces réactions se produisent avant que le consommateur utilise le produit. Ainsi, nous ne prévoyons pas une exposition humaine à l’anhydride phtalique découlant de l’application de vernis à ongles (communication personnelle, courriels de la Direction de la sécurité des produits de consommation de Santé Canada au Bureau de l’évaluation du risque des substances existantes de Santé Canada, juin 2016, sans référence). En utilisant les données sur les quantités de Lim et coll. (2014), nous estimons que l’exposition cutanée occasionnée par l’anhydride phtalique présent dans les colles à faux cils à une concentration de 1 % était de 0,001 7 et 0,002 mg/kg p.c./jour pour les adultes et les adolescents respectivement.

Selon les renseignements communiqués en vertu du CSPA (Ecology 2012-), l’anhydride phtalique serait présent dans sept savons pour le corps à une concentration égale ou inférieure à la limite de quantification pratique de 100 ppm (≤ 0,01 %) et dans un produit pour les lèvres à une concentration égale ou supérieure à 1000 ppm, mais inférieure à 5000 ppm (0,1 % ≤ c < 0,5 %). Puisque l’anhydride phtalique s’hydrolyse rapidement en présence d’eau ou d’humidité, nous ne prévoyons pas d’exposition à la substance découlant de sa présence dans les savons pour le corps et les produits pour les lèvres.

Produits de bricolage

On a retrouvé de l’anhydride phtalique dans des peintures en aérosol et un vernis à plancher vendus aux consommateurs canadiens. La substance a été retrouvée dans différentes peintures d’apprêt en aérosol, apprêts bouche-pores, apprêts réactifs, peintures primaires pour moteurs et apprêts scellants (FS 2015a-j). On a signalé la présence d’anhydride phtalique dans des apprêts en aérosol contre la rouille destinés à une application générale sur des surfaces métalliques rouillées. Sa présence a aussi été déclarée dans les apprêts en aérosol pour un usage général sur le bois et les métaux. On recommande d’utiliser ces peintures en aérosol à l’extérieur ou dans des zones bien ventilées, comme les garages ouverts. L’exposition de la population générale aux peintures en aérosol est aiguë, mais celles-ci ne sont utilisées qu’en cas de besoin (donc en cas de rouille à la surface d’articles ou en cas d’usure d’articles peints). Les vernis à plancher contenant de l’anhydride phtalique sont conçus pour être appliqués sur des planchers huilés ou préfinis afin de traiter les surfaces usées ou égratignées. L’application de ce produit est possiblement aiguë et limitée aux occasions où l’on doit restaurer un plancher.

Nous avons estimé l’exposition cutanée et par inhalation de l’anhydride phtalique découlant de sa présence dans les peintures en aérosol et les vernis à plancher à l’aide de ConsExpo Web avec des valeurs par défaut raffinées à partir des données particulières du produit (RIVM 2007, 2010). Le tableau 6-1 présente l’estimation de ces expositions découlant de l’application de peintures en aérosol et de vernis à plancher avec leur concentration maximale pendant l’application et leur concentration moyenne dans l’air étalée sur huit heures.

| Scénario | Estimation de l’exposition cutanée par application | Estimation de la concentration maximale pendant l’application | Estimation de la concentration moyenne sur huitheures |

|---|---|---|---|

| Vernis à planchera | 0,78mg/kgp.c. | 0,004 8mg/m3 | 0,000 9mg/m3 |

| Peinture en aérosolb,c | 0,000 57mg/kgp.c. | 0,047mg/m3 | 0,001 3mg/m3 |

a [FS] 2016, 2018; la FS ne compte plus l’anhydride phtalique dans sa liste d’ingrédients; toutefois, on suppose qu’il est quand même présent à la concentration antérieurement déclarée (FS 2016).

b [FS] 2015a-j

c [ECCC] 2016c

6.1.2 Évaluation des effets sur la santé

L’OCDE (2005) a publié une évaluation de l’anhydride phtalique qui a servi à éclairer la caractérisation des effets de cette substance sur la santé. Nous avons réalisé une recherche dans les publications scientifiques à partir de l’année précédant l’évaluation de l’OCDE jusqu’en octobre 2016 qui n’a décelé aucune étude qui eût pu changer la caractérisation des effets sanitaires par rapport à celle de l’OCDE.

L’OCDE a découvert que l’anhydride phtalique était un sensibilisant de la peau et des voies respiratoires. Différentes études épidémiologiques ont montré le potentiel de sensibilisation des voies respiratoires de l’anhydride phtalique, lequel fut confirmé par des modèles animaux. Nous avons donc conclu que la sensibilisation des voies respiratoires était le paramètre critique de l’évaluation des risques posés par l’anhydride phtalique. Nous présentons plus bas un résumé des études cruciales sur la sensibilisation de la peau et des voies respiratoires et les points de départ (PDD) correspondants, ainsi que les autres effets sur la santé.

Sensibilisation des voies respiratoires

Nous avons relevé diverses études épidémiologiques. Lors de l’une d’elles, on a mesuré les concentrations atmosphériques d’anhydre phtalique dans deux usines suédoises produisant des résines de polyester et on a fait le suivi des symptômes et de la concentration d’anticorps de 60 travailleurs exposés à l’anhydre (la durée moyenne de l’exposition s’étendait sur environ 12 ans). Les chercheurs ont choisi un groupe de contrôle formé de 22 travailleurs d’une usine de transformation alimentaire ayant le même âge et la même consommation de tabac. Lors du chargement de l’anhydride phtalique, la valeur moyenne pondérée dans le temps de la concentration aérienne était de 6,6 mg/m3 (1,5 – 17,4 mg/m3). Les préposés au chargement n’étaient fortement exposés que pendant le remplissage quotidien qui s’étendait sur environ 30 minutes. Pendant le reste de la journée, les travailleurs étaient exposés à des teneurs plus basses, ainsi la concentration moyenne pondérée dans le temps pour toute une journée de travail était d’environ 0,4 mg/m3. D’autres anhydrides ont été utilisés en de plus faibles quantités dans ces usines. La protection respiratoire n’était pas régulièrement utilisée. Les travailleurs les plus exposés ont fréquemment rapporté des symptômes de rhinite ou de conjonctivite (69 %). Cinq travailleurs (14 %), tous fortement exposés pendant certaines périodes, montrèrent de l’asthme associé à l’anhydride phtalique qui était possiblement corrélé avec la concentration sérique d’anticorps immunoglobuline G (IgG). Les auteurs ont noté que les symptômes cliniques semblaient apparaître après des expositions maximales répétées d’anhydride phtalique. Ils ont trouvé que plus du tiers des travailleurs exposés à de telles concentrations présentaient des concentrations accrues d’anticorps IgG spécifiques à l’anhydride phtalique et les travailleurs asthmatiques présentaient une concentration spécifique plus élevée d’IgG que les travailleurs asymptomatiques, ce qui indique que l’IgG pouvait avoir un rôle pathogène. Toutefois, plusieurs sujets asymptomatiques présentaient aussi une concentration accrue d’IgG (Nielsen et coll. 1988).

Dans une étude antérieure de 118 travailleurs exposés occasionnellement à la poussière d’anhydride phtalique pendant deux mois ou plus, 28 (24 %) souffrait d’une rhinite professionnelle, 13 (11 %) de bronchite productive chronique et 21 (28 %) d’asthme professionnel. Le test cutané pour l’anhydre phtalique était positif chez trois des onze asthmatiques et on a démontré la présence d’anticorps chez deux sujets. La concentration moyenne de poussière d’anhydride phtalique mesurée dans les lieux de travail était de 3 à 13 mg/m3, dont 40 à 46 % se trouvait une fraction respirable de la poussière (Wernfors et coll. 1986).

On a aussi évalué le potentiel de sensibilisation des voies respiratoires de l’anhydride phtalique chez le cobaye. Ces animaux furent exposés à des concentrations de poussière d’anhydride phtalique de 0,0, 0,5, 1,0 ou 5,0 mg/3 par inhalation, trois heures par jour pendant cinq journées consécutives. Deux semaines après la dernière exposition, les cobayes ont fait l’objet d’une provocation à la poussière d’anhydre phtalique (5 mg/m3), ou à une poussière conjuguée (2,0 mg/m3) d’anhydride phtalique-albumine de sérum de cobaye (AP-ASC). La provocation avec le conjugué AP‑ASC provoqua des réactions respiratoires immédiates chez les animaux exposés à toute dose de poussière d’anhydride phtalique, lesquelles furent suivies par des contractions du diaphragme qui haussèrent fortement la tension mesurée au pléthysmographe. Toutefois, la provocation à la poussière d’anhydride phtalique ne provoqua pas de réponse respiratoire immédiate. De plus, les auteurs détectèrent des concentrations importantes d’immunoglobuline G dans le sérum de tous les animaux exposés et qui variaient en fonction de la dose. Les animaux exposés et provoqués avec une poussière d’anhydride phtalique à 5,0 mg/m3 présentaient un nombre élevé de foyers hémorragiques aux poumons. Les animaux ayant le nombre plus élevé de foyers présentaient une concentration élevée d’anticorps IgG. Les auteurs ont conclu que cette expérience démontrait que l’anhydride phtalique était immunogène et allergène pour les cobayes exposés par inhalation à des concentrations aussi basses que 0,5 mg/m3. Dans une étude antérieure, Sarlo et coll. (1992), les auteurs notèrent aussi que l’exposition des cobayes à la plage inférieure des concentrations de poussière d’anhydrite phtalique (0,05 à 0,2 mg/m3 pendant cinq jours) n’avait pas induit la production d’anticorps en quantité détectable, ce qui indiquerait que 0,5 mg/m3 est la concentration minimale ou proche de l’immunisation et de la sensibilisation allergique du cobaye (Sarlo et coll. 1994). Cette étude comporte des limites dont l’absence de témoins pour l’irritation par les particules et des préoccupations relatives à l’immobilisation des animaux (certains témoins montrent une réaction sous la forme d’une hausse de la tension cardiaque). Toutefois, il existe de fortes indications que les animaux du groupe ayant reçu une dose élevée présentaient une réponse allergique.

Autres effets

On a étudié le potentiel de sensibilisation de la peau par l’anhydride phtalique en effectuant un essai de maximisation sur le cobaye. Basketter et Scholes (1992 cités par OCDE 2005) ont observé des réactions indicatives d’un état de sensibilisation chez 90 % des animaux traités, ce qui montre que l’anhydride phtalique est un sensibilisant de la peau. Nous avons trouvé un bon nombre d’essais sur les ganglions lymphatiques locaux (EGLL) de la souris. Dans l’un de ceux-ci, Van Och et coll. (2000, cités par OCDE 2005) ont obtenu une valeur de 0,357 % pour le paramètre CE3 (concentration effective nécessaire d’une substance chimique pour tripler la prolifération des cellules des ganglions lymphatiques par rapport aux témoins traités avec le vecteur). On a trouvé que l’anhydride phtalique causait des irritations cutanées et oculaires chez le lapin. À la suite d’une exposition professionnelle, les effets oculaires observés incluaient la conjonctivite, l’ulcération de la cornée, la nécrose et la photophobie. La substance est aussi un irritant primaire des muqueuses et des voies respiratoires supérieures des humains (OCDE 2005).

On a démontré la faible toxicité de l’anhydride phtalique à basses doses répétées par voie orale chez le rat. Lors d’une étude d’administration chronique par voie orale, on a administré 7500 ou 15 000 ppm de la substance à des rats (environ 500 ou 1000 mg/kg p.c./jour) pendant 105 semaines. La preuve de toxicité était limitée aux effets sur les gains de masse corporelle, à une dose de 1000 mg/kg p.c./jour, soit la dose d’essai la plus élevée (NCI 1979, cité par OCDE 2005). Ainsi, l’OCDE (2005) a fixé la dose sans effet nocif observé, ou DSENO, à 500 mg/kg p.c./jour.

Une étude exhaustive de deux ans sur l’alimentation (OCDE 2005) n’a relevé aucun signe de cancérogénicité chez le rat après exposition à une dose d’anhydride phtalique allant jusqu’à environ 1000 mg/kg p.c./jour, ou chez les souris mâles et femelles après une exposition allant jusqu’à 4670 et 3430 mg/kg p.c./jour, respectivement.

Un test d’Ames a montré que l’anhydride phtalique n’était pas mutagène avec ou sans activation métabolique. À des concentrations extrêmement cytotoxiques (10 mM), l’anhydride phtalique a induit des aberrations chromosomiques dans des cellules de mammifère. Nous n’avons découvert aucune étude in vivo. L’OCDE a conclu que l’anhydride phtalique est génotoxique in vitro à des concentrations extrêmement élevées. On ne prévoit pas que cet effet génotoxique soit pertinent dans des conditions in vivo, puisque l’anhydride phtalique est rapidement hydrolysé en acide phtalique non génotoxique (OCDE 2005).

Nous n’avons pas trouvé d’étude portant sur l’anhydride phtalique et la reproduction. L’OCDE conclut toutefois qu’au cours de deux années d’études sur la carcinogénicité chez le rat et la souris, on n’a observé aucune toxicité pour les organes reproducteurs. De plus, en l’absence de toxicité pour la mère, l’anhydride phtalique n’a eu aucun effet sur le développement des animaux de laboratoire (OCDE 2005).

6.1.3 Caractérisation du risque pour la santé humaine

À partir des renseignements disponibles, nous considérons que l’effet critique associé à l’exposition à l’anhydride phtalique est la sensibilisation des voies respiratoires. À partir des données collectives des études épidémiologiques et des expérimentations animales, et prenant en compte les limites de ces études, nous estimons qu’il est raisonnable de fixer un niveau d’effet de 6,6 mg/m3 comme la concentration d’exposition maximale associée à des effets sur l’appareil respiratoire humain, et 0,4 mg/m3 comme la concentration moyenne pondérée dans le temps, sur un jour, associé à un effet. Sarlo et coll. (1994) ont montré que l’exposition de cobayes à une concentration de 0,05 à 0,2 mg/m3 de poussière d’anhydride phtalique par inhalation n’engendrait pas d’anticorps à des concentrations détectables, ce qui indique qu’une dose de 0,5 mg/m3 administrée sur des cobayes lors d’une étude ultérieure (Sarlo et coll. 1994) pourrait être proche de la concentration minimale nécessaire pour provoquer une réaction de sensibilisation chez cet animal.

La comparaison de la concentration lors de l’événement principal de pulvérisation de peinture en aérosol répartie sur huit heures (0,001 3 mg/m3) avec la concentration moyenne de poussière pondérée dans le temps de 0,4 mg/m3, signalée dans une étude épidémiologique réalisée dans des lieux de travail donne une marge d’exposition de 309. La comparaison de la concentration maximale pendant la pulvérisation de la peinture en aérosol (0,047 mg/m3) à la concentration montrant un effet, laquelle correspond à la concentration maximale pendant le chargement de l’anhydride phtalique publiée dans une étude épidémiologique donne une marge d’exposition de 140.

La comparaison entre une concentration montrant un effet provenant de l’exposition chronique à la poussière dans les lieux de travail et les estimations de la limite supérieure de l’exposition par inhalation aiguë d’anhydride phtalique appliqué par aérosol est considérée être une approche prudente, et nous considérons que les marges obtenues sont adéquates pour compenser les incertitudes liées aux bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.

Les expositions aiguës par inhalation lors de l’application de vernis à plancher contenant de l’anhydride phtalique sont inférieures à celles occasionnées par la pulvérisation de peinture en aérosol. Nous prévoyons donc que les marges d’exposition devraient être adéquates pour ce scénario.

L’application de colle à faux cils, de peinture en aérosol et de vernis à plancher peut engendrer une exposition cutanée à l’anhydride phtalique. La comparaison entre la DSENO de 500 mg/kg p.c./jour établie dans une étude d’exposition orale chronique de rats et l’exposition cutanée chronique à des vernis à plancher (0.78 mg/kg‑pi2) et à des peintures en aérosol (0,00057 mg/kg p.c.) donne des marges d’exposition respectives de 641 et de plus de 877 000. Nous considérons que ces marges sont adéquates pour compenser les incertitudes liées aux bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé. De plus, la comparaison entre la DSENO de 500 mg/kg p.c./jour et l’estimation de l’exposition cutanée chronique occasionnée par l’application de colle à faux cils par des adolescents (0,002 mg/kg p.c./jour) donne une marge de 250 000 que nous considérons adéquate pour compenser les incertitudes liées aux bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.

On a signalé une concentration moyenne d’anhydride phtalique dans l’air intérieur de 0,000 62 mg/m3. La comparaison de la concentration publiée d’anhydride phtalique dans l’air intérieur à la concentration moyenne de poussière pondérée dans le temps de 0,4 mg/m3, trouvée par une étude sur l’exposition professionnelle donne une marge d’exposition de 9677. Nous considérons que cette marge est adéquate pour compenser les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.

Le Tableau 6‑2 résume les estimations pertinentes de l’exposition, des paramètres critiques et des marges d’expositions résultantes pour la caractérisation du découlant de l’exposition à l’anhydride phtalique sur la santé humaine.

| Scénario d’exposition | Estimation de l’exposition | Concentration critique | Effet critique | Marge d’exposition |

|---|---|---|---|---|

| Vernis à plancher (cutanée par événement, adultes) | 0,78mg/kgp.c. | DSENO = 500 mg/kgp.c./jour (chronique [105 semaines] étude orale chez le rat) |

Baisse du gain de masse à la prochaine dose (1000mg/kgp.c./jour) | 641a |

| Peinture en aérosol (inhalation, par événement [concentration maximale], adultes) | 0,047mg/m3 | 6,6mg/m3 (étude épidémiologique en milieu de travail) | Observation de la sensibilisation des voies respiratoires des travailleurs, incluant la hausse de la concentration d’anticorps, les rhinites, les conjonctivites et l’asthme | 140 |

| Peinture en aérosol (inhalation, concentration moyenne sur 8heures, adultes) | 0,001 3mg/m3 | 0,4mg/m3 (étude épidémiologique en milieu de travail) | Sensibilisation des voies respiratoires, incluant la hausse de la concentration d’anticorps, les rhinites, les conjonctivites et l’asthme | 308 |

| Peinture en aérosol (cutanée, par événement, adultes) | 0,000 57 mg/kgp.c. |

DSENO = 500 mg/kgp.c./jour (exposition orale chronique de rats) |

Baisse du gain de masse à la prochaine dose (1000mg/kgp.c./jour) | > 877 000a |

| Colle à faux cils (cutanée, quotidienne, adolescentes) | 0,002 mg/kgp.c./jour |

DSENO = 500 mg/kgp.c./jour (chronique [105 semaines] études orales chez le rat) |

Baisse du gain de masse à la prochaine dose (1000 mg/kgp.c./jour) |

250 000a |

| Air intérieur (inhalation, adultes) | 0,000 62mg/m3 | 0,4mg/m3 (étude épidémiologique en milieu de travail) | Sensibilisation des voies respiratoires, incluant la hausse de la concentration d’anticorps, les rhinites, les conjonctivites et l’asthme | 9677 |

a Calculé en présumant que l’absorption cutanée est équivalente à l’absorption par voie orale.

6.2 Anhydride maléique

6.2.1 Évolution de l’exposition

Milieux environnementaux et aliments

On n’a pas retrouvé d’anhydride maléique dans l’eau potable, le sol ou la poussière au Canada. Qui plus est, étant donné ses propriétés physico-chimiques, notamment son hydrolyse rapide en acide phtalique, on ne prévoit pas d’exposition à cette substance découlant de sa présence dans ces milieux.

Selon l’INRP (1994), une unique installation rejette 0,018 tonne (18 kg) d’anhydride maléique dans l’air chaque année. Une fois relâché, l’anhydride maléique est rapidement photodégradé dans l’air par des réactions où interviennent l’O3-, l’OH- et le NO3- (Grosjean 1990a, 1990 b, Grosjean et Williams 1992, cités par OCDE 2004). Selon un rapport d’évaluation initiale (SIAR) d’un ensemble de données d’évaluation (SIDS), la demi-vie publiée dans l’air découlant des données expérimentales se situait entre 4,2 et 18,6 h, la photodégradation par l’intermédiaire d’OH étant la voie la plus rapide (Grosjean 1990a, 1990 b, cités par OCDE 2004). Étant donné ces informations, on prévoit que l’exposition chronique à l’anhydride maléique causée par son rejet dans l’air sera minime.

On a découvert que l’anhydride maléique entrait dans la fabrication d’une variété d’emballages alimentaires. Étant donnée la rapidité de l’hydrolyse de cette substance en acide maléique, l’exposition alimentaire occasionnée par une telle utilisation devrait être négligeable (communication personnelle, courriels de la Direction des aliments de Santé Canada au Bureau de gestion des risques de Santé Canada, septembre 2016, sans référence).

Produits cosmétiques

D’après les informations communiquées à Santé Canada, l’anhydride maléique serait présent dans plusieurs types de produits disponibles aux consommateurs. On a signalé sa présence dans des shampooings, tatouages temporaires, exfoliants, bains à bulles (mousse et huile), sels de bain, et nettoyant pour le corps à des concentrations entre 0,1 % et 3 % (communication personnelle, courriels de la Direction de la sécurité des produits de consommation de Santé Canada au Bureau d’évaluation du risque des substances existantes de Santé Canada, février 2016, sans référence). Puisque ces produits (hormis les tatouages temporaires et les exfoliants) sont dilués dans l’eau, on peut prévoir que l’anhydride maléique s’hydrolysera rapidement, sa demi-vie étant de 22 s. Ainsi, on ne prévoit pas d’exposition découlant de l’utilisation de produits cosmétiques autres que les tatouages temporaires et les exfoliants (Bunton et coll. 1963, cités par OCDE 2004). Nous avons utilisé ConsExpo pour estimer l’exposition à l’anhydride maléique occasionnée par les tatouages temporaires et les exfoliants. L’exposition cutanée découlant de l’application de tatouages temporaires à leur concentration la plus élevée signalée, soit 3 %, est estimée être de 0,001 1 mg/kg p.c. L’exposition cutanée découlant de l’utilisation d’exfoliant à la plus forte concentration signalée est estimée être entre 0,005 1 et 0,006 1 mg/kg p.c./jour, pour les adultes et les adolescents respectivement.

Produits de bricolage

On a retrouvé de l’anhydride maléique dans des bâtonnets de réparation de bois conçus pour éliminer les petites égratignures des surfaces ligneuses (FS 2015 k). On utilise le produit en frottant le bâtonnet dans un mouvement de va-et-vient sur une imperfection jusqu’à ce qu’elle soit obturée, mais seulement sur des surfaces finies affectées d’imperfections mineures. Étant donné l’emploi relativement rare des produits de ce type, les petites quantités appliquées lors d’utilisation et les propriétés physico-chimiques de l’anhydride maléique (demi-vie de 4 à 19 heures dans l’air), on ne prévoit pas que l’utilisation se traduise par une exposition appréciable.

Puisqu’un utilisateur peut toucher directement le bâtonnet pendant l’application, nous avons estimé l’exposition cutanée occasionnée par ce produit à l’aide de ConsExpo Web. Nous avons estimé que l’exposition cutanée à l’anhydride maléique à une concentration de 0,25 % (en supposant que la concentration déclarée de 10 % d’anhydride maléique intact dans le produit [ECCC 2016d]) occasionnée par l’utilisation d’un bâtonnet de réparation du bois était de 0,004 2 mg/kg p.c.

6.2.2 Évaluation des effets sur la santé

L’OCDE (2004) a évalué l’anhydride maléique. La substance a aussi figuré sur la liste CoRAP (Plan d’action continu communautaire) établie en vertu du règlement REACH de l’UE et elle a été évaluée en 2013 par l’Agence environnementale de l’Autriche, un État membre. En 2014, le Bureau européen des substances chimiques a publié un rapport d’évaluation de la substance (ECHA 2014). Nous avons utilisé ces rapports pour éclairer la caractérisation des effets de cette substance sur la santé. Nous avons effectué une recherche dans les publications scientifiques à partir de l’année précédant chaque évaluation internationale jusqu’en octobre 2016, mais n’avons trouvé aucune étude qui eût pu changer la caractérisation des effets sanitaires par rapport à celle de l’OCDE ou de l’ECHA.

Sensibilisation cutanée et des voies respiratoires

La Commission européenne (CE) a classé l’anhydride maléique parmi les substances de catégorie 1 pour la sensibilisation cutanée et des voies respiratoires, selon le système harmonisé de la CE, avec les énoncés de danger suivant : H317 – peut causer une réaction allergique cutanée, et H334 – peut causer des symptômes d’allergie ou d’asthme ou des difficultés respiratoires en cas d’inhalation.

L’évaluation de l’OCDE n’a pas tranché sur le fait que la substance était ou non un sensibilisant cutané. Elle mentionne toutefois que l’on a démontré que l’anhydride maléique était un sensibilisant cutané du cobaye et un sensibilisant possible des voies respiratoires du rat. L’OCDE (2004) mentionne quelques signalements de cas d’asthmes provoqués par l’anhydride maléique chez l’humain chez une proportion relativement restreinte des travailleurs exposés, mais indique que l’on s’était demandé si la substance causait réellement l’asthme.

L’agence environnementale de l’Autriche a évalué la substance en vertu du règlement REACH et a conclu que l’on considérait que l’anhydride maléique était un sensibilisant très puissant de la peau et des voies respiratoires. Une évaluation qualitative du risque fut réalisée, puisque l’ECHA avait établi qu’il n’était pas possible de dériver de seuils pour ces effets (ECHA 2014).

En outre, Dearman et coll. (2000, cités par OCDE 2004) ont réalisé un essai des ganglions lymphatiques locaux et déterminé une valeur de CE3 de 0,16 % pour l’anhydride maléique.

Autres effets

L’OCDE a publié les résultats de différentes études avec des doses répétées. Lors d’une étude d’administration chronique on a administré des doses répétées à l’alimentation de rats et de rattes, à raison de 0, 10, 32 ou 100 mg/kg p.c./jour, sept jours par semaine pendant deux ans. On a observé une diminution faible, mais liée à la dose, des masses corporelles chez des animaux dans les groupes ayant reçu des doses moyennes ou élevées; la consommation d’aliments a aussi baissé légèrement pendant de courtes périodes de l’étude des animaux de ces groupes. Nous avons relevé différentes études d’administration orale subchronique. Lors d’une étude d’administration orale de 90 jours, on a introduit jusqu’à 600 mg/kg p.c./jour d’anhydride maléique à la diète. Des effets sur les reins ont été observés avec 100 mg/kg p.c./jour, la plus basse dose d’essai. Lors d’une autre étude de 90 jours d’administration alimentaire, aucun effet n’a été observé à 60 mg/kg p.c./jour, la plus haute dose d’essai (OCDE 2004).

Dans une étude d’administration par inhalation, des rats CD, des hamsters Engle et des singes rhésus ont été exposés (tout le corps) à des concentrations de 0, 1,1, 3,3 et 9,8 mg/m3, six heures par jour, cinq jours par semaine, pendant six mois. On a trouvé une CSENO de 3,3 mg/m3 fondée sur la baisse de la masse corporelle et des irritations oculaires et nasales localisées. L’OCDE a déterminé une CSNEO de 9,8 mg/m3 pour les hamsters et les singes, la dose d’essai la plus élevée, fondée sur les seuls effets de l’irritation nasale localisée (OCDE 2004).

Lors de l’étude d’administration orale sur deux ans mentionnée plus haut, on n’a pas observé de hausse dans l’incidence de tumeurs que l’on croyait découler de l’exposition à l’anhydride maléique (CIIT 1983) et l’ECHA a conclu qu’il n’y avait pas d’indication que l’anhydride maléique avait un potentiel cancérogène (ECHA 2014).

Les essais de mutation bactérienne ont donné des résultats négatifs pour l’anhydride maléique. Les essais d’aberration chromosomique in vitro ont donné des résultats ambigus, mais les in vivo des résultats négatifs (OCDE 2004).

Au chapitre de la toxicité pour la reproduction, l’OCDE a publié les résultats d’une étude sur la toxicité de l’absorption orale sur la reproduction pendant deux générations. Les rats ont reçu 0, 20, 55 et 150 mg/kg/jour d’anhydride maléique par gavage. Aucun effet sur la reproduction n’a été observé chez les animaux exposés aux plus hautes doses. On a toutefois observé des effets néfastes sur les reins et la vessie des animaux parentaux (première génération seulement) à toutes les doses et on a déterminé une dose minimale avec effet nocif observé (DMENO) de 20 mg/kg p.c./jour pour les effets parentaux, la basse dose d’essai (IRDC 1982 et Short et coll. 1986, cités par OCDE 2004).

Aucun effet sur le développement n’a été observé lors d’une étude d’absorption orale par des rats à plus haute dose d’essai (Goldenthal et coll. 1979 b, Short et coll. 1986, cités par l’OCDE 2004).

6.2.3 Caractérisation des risques pour la santé humaine

Le Tableau 6‑3 énumère les estimations d’exposition, les paramètres critiques et les marges d’exposition résultantes pour la caractérisation des risques pour la santé humaine occasionnés par l’exposition à l’anhydride maléique.

| Scénario d’exposition | Estimation de l’exposition | Niveau d’effet critique | Effet critique | Marge d’exposition |

|---|---|---|---|---|

| Bâtonnets de réparation de bois (cutanée, par événement, adultes) | 0,004 2 mg/kgp.c. |

DMENO = 20mg/kgp.c./jour | Changements histologiques aux reins et à la vessie | 4700 |

| Tatouages temporaires (cutanée, par événement, enfants) | 0,001 1 mg/kgp.c. |

DMENO = 20mg/kgp.c./jour | Changements histologiques aux reins et à la vessie | 18 000 |

| Exfoliants (cutanée, par événements, adultes et adolescents) | 0,005 1 – 0,006 1 mg/kgp.c./jour |

DMENO = 20mg/kgp.c./jour | Changements histologiques aux reins et à la vessie | 3700 – 3900a |

a Dérivé en prenant l’hypothèse que l’absorption cutanée est équivalente à l’absorption orale.

L’utilisation d’un bâtonnet de réparation du bois pour restaurer des surfaces égratignées ou l’application d’un tatouage temporaire peut occasionner une exposition cutanée aiguë à l’anhydride maléique. La comparaison entre l’estimation de l’exposition cutanée par l’utilisation de bâtonnets de réparation de bois, 0,004 2 mg/kg p.c., pour par l’application de tatouages temporaires, 0,001 1 mg/kg p.c., et la DMENO de 20 mg/kg p.c./jour, la dose d’essai la plus faible ayant des effets sur les reins et la vessie signalés par une étude sur la reproduction des rats produit des marges d’exposition respectives de 4700 et 18 000. Nous considérons que ces marges compensent adéquatement les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et la santé humaine.

L’exposition cutanée chronique à l’anhydride maléique peut survenir à cause de sa présence comme ingrédient des exfoliants. La comparaison entre l’exposition cutanée estimée occasionnée par l’utilisation d’exfoliant par des adultes et des adolescents (0,005 1 – 0,006 1 mg/kg p.c.) et la DMENO de 20 mg/kg p.c./jour donne des marges d’exposition de 3700 et 3900 respectivement. Nous considérons que ces marges compensent adéquatement les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et la santé humaine.

6.3 1,2-Anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique

6.3.1 Évaluation de l’exposition

Milieux environnementaux est aliments

On n’a pas retrouvé de signalement du 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique dans l’environnement au Canada ou ailleurs. L’utilisation de cette substance comme intermédiaire dans la synthèse d’autres produits chimiques indique que la fabrication et la manipulation des substances pourraient occasionner une exposition au 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique. Quelques études citées dans l’évaluation de l’OCDE (2002) du 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique et l’acide 1,2,4-benzènetricarboxylique signalent des concentrations de 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique dans l’air ayant causé des expositions professionnelles. Aux États-Unis, on a mesuré pendant 14 ans la concentration de 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique dans l’air d’une usine de production aux États-Unis. Ces mesures quasi annuelles des concentrations dans les usines entre 1974 et 1989 visaient deux catégories : les opérateurs d’un procédé de fabrication de résine et les emballeurs de la résine manufacturée (Grammer et coll. 1992). Grammer et coll. (1992) ont trouvé une gamme de concentrations s’étendant de moins de 0,001 à 2,1 mg/m3 pendant cette période. Nous n’avons pas retrouvé de rejet de cette substance au Canada, où d’ailleurs elle n’est pas synthétisée. Le 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique est très hydrosoluble, son Log Koe peu élevé, sa constante de la loi d’Henry faible, tout comme sa pression de vapeur. Ces informations nous indiquent que, s’il était rejeté dans l’environnement, il devrait se répartir dans les milieux aqueux où il s’hydrolyserait rapidement (OCDE 2002).

Nous avons trouvé que le 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique était un composant des résines utilisées dans la fabrication de certains emballages alimentaires. Si l’on considère l’hydrolyse rapide de cette substance dans une forte humidité, on peut prédire que l’exposition par la voie alimentaire découlant des utilisations susmentionnées sera négligeable (communication personnelle, courriels de la Direction générale des aliments de Santé Canada au Bureau de la gestion du risque de Santé Canada, octobre 2016, sans référence).

Produits cosmétiques

Selon les déclarations faites à Santé Canada, le 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique est utilisé comme ingrédient de vernis à ongles à une concentration allant jusqu’à 30 % (communication personnelle, courriel de la Direction de la sécurité des produits de consommation de Santé Canada, au Bureau d’évaluation du risque des substances existantes de Santé Canada, février 2016, sans référence). À l’instar de l’anhydride phtalique, le 1,2-anhydride de l’acide benzène-1,2,4-tricarboxylique est présent dans les vernis à ongles sous forme d’un copolymère. Étant donné sa fonction, cette substance devrait se polymériser et, donc, l’application de vernis à ongles n’occasionnera pas une exposition au monomère (communication personnelle, courriel de la Direction de la sécurité des produits de consommation de Santé Canada, au Bureau d’évaluation du risque des substances existantes de Santé Canada, février 2016, sans référence).