Évaluation et rapport de situation du COSEPAC sur la Chimaphile maculée (Chimaphila maculata) au Canada, 2017

Chimaphile maculée

- Table des matières

- COSEPAC Sommaire de l’évaluation

- COSEPAC Résumé

- Résumé technique

- Préface

- Description et importance de l’espèce sauvage

- Répartition

- Habitat

- Biologie

- Taille et tendances des populations

- Menaces et facteurs limitatifs

- Menaces

- Activités récréatives (6.1)

- Espèces indigènes problématiques (8.2)

- Incendies et suppression des incendies (7.1)

- Développement résidentiel et commercial (1)

- Exploitation forestière et récolte du bois (5.3)

- Espèces exotiques (non indigènes) envahissantes (8.1)

- Déchets solides et ordures (9.4)

- Autres modifications de l’écosystème (7.3)

- Changements climatiques et phénomènes météorologiques violents (11)

- Menaces potentielles et hypothétiques

- Facteurs limitatifs

- Nombre de localités

- Menaces

- Protection, statuts et classements

- Remerciements et experts contactés

- Sources d’information

- Sommaire biographique des rédacteurs du rapport

- Collections examinées

- Tableau 1. Dénombrement des sous-populations de chimaphile maculée

- Annexe 1. Tableau de classification des menaces pesant sur la chimaphile maculée

Évaluation et rapport de situation du COSEPAC sur la Chimaphile maculée (Chimaphila maculata) au Canada, 2017

COSEPAC

Comité sur la situation

des espèces en péril

au Canada

COSEWIC

Committee on the Status

of Endangered Wildlife

in Canada

Les rapports de situation du COSEPAC sont des documents de travail servant à déterminer le statut des espèces sauvages que l’on croit en péril. On peut citer le présent rapport de la façon suivante :

COSEPAC. 2017. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la chimaphile maculée (Chimaphila maculata) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. xiv + 42 p. (Registre public des espèces en péril site Web).

Rapport(s) précédent(s) :

COSEPAC. 2000. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la chimaphile maculée (Chimaphila maculata) au Canada. - Mise à jour. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. vi + 7 p.

WHITE, D.J. 1998. Rapport de situation du COSEPAC sur la chimaphile maculée (Chimaphila maculata) au Canada – Mise à jour. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. Pages 1-7.

KIRK, D.A. 1987. COSEWIC status report on the spotted wintergreen Chimaphila maculata in Canada. Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada. Ottawa. 36 p.

Le COSEPAC remercie Holly Bickerton et Melinda Thompson d’avoir rédigé le rapport de situation sur la chimaphile maculée (Chimaphila maculata)auCanada,aux termes d’un marché conclu avec Environnement et Changement climatique Canada. La supervision et la révision du rapport ont été assurées par Del Meidinger, coprésident du Sous-comité de spécialistes des plantes vasculaires du COSEPAC.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires, s’adresser au :

Secrétariat du COSEPAC

a/s Service canadien de la faune

Environnement Canada

Ottawa (Ontario)

K1A 0H3

Tél. : 819-938-4125

Téléc. : 819-938-3984

Courriel : COSEPAC courriel

Site Web du COSEPAC

Also available n English under the title COSEWIC Assessment and status report on the Spotted Wintergreen (Chimaphila maculata) in Canada, 2017

Chimaphile maculée - Photo de Jenny McCune, utilisation autorisée.

Chimaphile maculée

Chimaphila maculata

La chimaphile maculée (Chimaphila maculata) est une petite plante vivace basse à feuilles persistantes qui est ligneuse à la base et se propage à l’aide de rhizomes pour former des colonies. Chaque tige porte des feuilles vert-bleu épaisses et dentées qui sont disposées en verticilles et dont la nervation est panachée de blanc. Le verticille de feuilles est surmonté d’une tige portant une à cinq fleurs blanches ou rosâtres à port retombant. Pour une année donnée, seules certaines tiges d’une sous-population produisent des fleurs. Les capsules arrondies se redressent après la floraison et contiennent de nombreuses graines minuscules.

La chimaphile maculée est présente dans l’est de l’Amérique du Nord, au Mexique et en Amérique centrale. Dans l’est de l’Amérique du Nord, on la trouve depuis le sud du Michigan et de l’Ontario jusqu’au sud du New Hampshire et du Maine, vers l’est, et jusqu’au Mississippi et au nord de la Floride, vers le sud. Par le passé, la chimaphile maculée était plus répandue dans le sud de l’Ontario et dans le sud-ouest du Québec. Aujourd’hui, il subsiste quelques sous-populations dans le sud de l’Ontario, et on la considère disparue du Québec.

La chimaphile maculée est une espèce du sous-étage typiquement associée aux forêts et aux boisés mixtes de chênes ou de chênes et de pins sur sol sec à frais. La plante pousse généralement dans un sol sableux bien drainé, exempt de gros fragments, pauvre en nutriments et dont la teneur en matière organique est faible.

La floraison de la chimaphile maculée se produit à la fin du mois de juillet et au début du mois d’août. Elle se reproduit par voie clonale ou à partir de graines. Comme les tiges proviennent de rhizomes traçants, les touffes ou les groupes contigus de tiges constituent probablement des ramets plutôt que des individus génétiquement distincts. Les graines minuscules de cette famille de plantes, semblables à des grains de poussière, sont surtout dispersées par le vent.

Au Canada, on compte actuellement cinq sous-populations existantes. Selon les relevés effectués entre 2011 et 2014, la population totale au Canada serait d’au moins 3 587 (~3 600) tiges. Le nombre d’individus génétiquement distincts n’est pas connu, mais on présume qu’il est inférieur à ce chiffre. Les populations déclarées antérieurement s’élevaient à quelques centaines de tiges, mais deux des sous-populations existantes (et plusieurs sites plus petits) ont été découvertes après la diffusion du dernier rapport de situation et sont toutes deux assez isolées des autres sites existants. Il ne s’agit probablement pas de sous-populations nouvellement établies; cette découverte pourrait découler de l’intensification des activités de recherche et de communication des observations. La plupart des sites connus depuis environ l’an 2000 sont demeurés au minimum stables, mais certains présentent une abondance et une étendue accrues, comme l’indique le suivi effectué régulièrement.

On compte en outre deux sous-populations historiques et six sous-populations disparues. Il est possible que des individus aient persisté à l’un ou l’autre des sites historiques. La plupart des mentions d’individus disparus n’ont été obtenues qu’à partir de données vagues sur leur localisation ou leur population et les individus n’ont jamais été retrouvés. Une petite sous-population découverte près de Montréal en 1992 pourrait avoir été plantée, et on croit aujourd’hui qu’elle a disparu.

Les activités récréatives représentent probablement la principale menace pesant sur les sous-populations existantes de chimaphile maculée, mais les incendies risquent d’avoir le plus de conséquences, car cette espèce ne semble pas persister après un feu. La plupart des sites existants sont de propriété publique et sont protégés des pertes attribuables au développement, mais de nombreux sites sont accessibles à la population, et il se peut que certains d’entre eux soient vulnérables aux dommages occasionnés par les VTT et au compactage du sol dans les sentiers pédestres adjacents. Beaucoup de sites ne semblent pas être menacés dans l’immédiat, bien que leur petite taille et leur étendue géographique les rendent vulnérables à des perturbations localisées. Des espèces envahissantes sont présentes sur quelques sites ou à proximité de ces derniers, mais ne semblent pas nuire au nombre de ramets (ou tiges) de ces sous-populations. La dégradation de l’habitat (p. ex. par le déversement de déchets) pourrait aussi avoir des effets limités sur certaines sous-populations de chimaphile maculée. Il se peut que cette espèce soit restreinte dans une certaine mesure en raison de sa dépendance aux champignons mycorhiziens du sol et de la biologie de sa reproduction.

La chimaphile maculée a été désignée « en voie de disparition » pour la première fois par le COSEPAC en 1987. Ce statut a été revu et confirmé en 1998 et en 2000. L’espèce est actuellement désignée « en voie de disparition » aux termes de la Loi sur les espèces en péril (LEP) et de la Loi sur les espèces en voie de disparition (LEVD) de l’Ontario.En Ontario, l’espèce et son habitat sont protégés en vertu de la LEVD. La cote de conservation mondiale de la chimaphile maculée est G5, soit « non en péril ». Au Canada, la chimaphile maculée est classée N2 (en péril). En Ontario, elle est classée S2 et au Québec, SX. La chimaphile maculée est considérée comme étant non en péril (N5) aux États-Unis, mais au sein même de ce pays, elle est désignée gravement en péril (S1) en Illinois, et en péril (S2) au Vermont, au Maine et au Mississippi. L’espèce est aussi protégée par la loi en Illinois, où elle a été désignée comme espèce en voie de disparition.

| Sujet | Information |

|---|---|

Durée d’une génération (généralement, âge moyen des parents dans la population; indiquez si une méthode d’estimation de la durée d’une génération autre que celle qui est présentée dans les lignes directrices de l’UICN (2011) est utilisée) L’âge minimum à la floraison est estimé à au moins 2 à 3 ans. Toutefois, la capacité de l’espèce à se reproduire par voie végétative semble indiquer que l’âge moyen des individus matures est probablement d’au moins 10 ans, et possiblement beaucoup plus. |

Inconnue, mais probablement d’au moins 10 ans, et possiblement plus |

Y a-t-il un déclin continu [observé, inféré ou prévu] du nombre total d’individus matures? Une comparaison de toutes les sous-populations à deux points temporels laisse croire que depuis 2000, le nombre d’individus matures (nombre approximatif obtenu par dénombrement des tiges) est certainement stable et est probablement en hausse. Deux nouvelles sous-populations (et plusieurs sites d’autres sous-populations) ont été découvertes dans la dernière décennie, bien que cette découverte découle probablement de l’intensification des activités de recherche. Depuis le dernier rapport de situation (~15 ans ou 1,5 génération), une sous-population a disparu et deux autres sont maintenant considérées comme historiques, mais ces sous-populations représentent très peu d’individus matures par rapport à la population totale. |

Non |

| Pourcentage estimé de déclin continu du nombre total d’individus matures sur [cinq ans ou deux générations] | Inconnu |

Pourcentage [observé, estimé, inféré ou présumé] d’augmentation du nombre total d’individus matures au cours des [dix dernières années ou trois dernières générations]. Deux nouvelles sous-populations ont été répertoriées, mais il pourrait ne pas s’agir de nouveaux sites. Dans plusieurs sites connus et surveillés, on assiste à une hausse notable du nombre de tiges et de la superficie occupée depuis 2000. Au cours des dix dernières années, deux sous-populations ont été considérées comme historiques, mais elles pourraient encore exister, et une autre a probablement disparu. |

Population stable ou en hausse |

Pourcentage [prévu ou présumé] [de réduction ou d’augmentation] du nombre total d’individus matures au cours des [dix prochaines années ou trois prochaines générations]. Si les relevés et la gestion planifiée de l’habitat se poursuivent à Turkey Point et à la forêt St. Williams, le nombre total de tiges pourrait continuer à s’accroître. |

Possiblement en hausse |

| Pourcentage [observé, estimé, inféré ou présumé] [de réduction ou d’augmentation] du nombre total d’individus matures au cours de toute période de [dix ans ou trois générations] commençant dans le passé et se terminant dans le futur. | Inconnu |

| Est-ce que les causes du déclin sont a) clairement réversibles, b) comprises et c) ont effectivement cessé? | S.O. |

| Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre d’individus matures? | No |

| Sujet | Information |

|---|---|

| Superficie estimée de la zone d’occurrence – actuelle | 1 952 km2 |

| Indice de zone d’occupation (IZO) (Fournissez toujours une valeur établie à partir d’une grille à carrés de 2 km de côté). | 28 km2 |

| La population totale est-elle « gravement fragmentée », c.-à-d. que plus de 50 % de sa zone d’occupation totale se trouvent dans des parcelles d’habitat qui sont a) plus petites que la superficie nécessaire au maintien d’une population viable et b) séparées d’autres parcelles d’habitat par une distance supérieure à la distance de dispersion maximale présumée pour l’espèce? | Inconnu |

Nombre de localités? On compte cinq sous-populations existantes; il y a plusieurs menaces, mais les incendies constituent probablement la menace la plus importante pesant sur la majorité de la population et risquent de varier en intensité et en étendue, ce qui explique la fourchette plausible du nombre de localités. |

7-9 |

Y a-t-il un déclin continu [observé, inféré ou prévu] de la zone d’occurrence? Déclin important causé par la perte de certaines localités. Voir le rapport pour une analyse des méthodes de calcul des zones d’occurrence antérieure et actuelle. |

Oui |

Y a-t-il un déclin continu [observé, inféré ou prévu] de l’indice de zone d’occupation? Voir le rapport pour une analyse des méthodes de calcul des indices de zone d’occupation antérieur et actuel. |

Oui, déclin de 22 % observé depuis 2000. |

Y a-t-il un déclin continu [observé, inféré ou prévu] du nombre de sous-populations? Deux sous-populations sont considérées comme « historiques », mais il se peut qu’elles existent toujours. La sous-population du Québec n’est pas incluse, car on juge qu’elle a été introduite. |

Oui |

| Y a-t-il un déclin continu [observé, inféré ou prévu] du nombre de localités? Voir « Définitions et abréviations » sur le Site Web du site web du COSEPAC et IUCN (février 2014; en anglais seulement) pour obtenir des précisions sur ce terme.? |

Oui |

| Y a-t-il un déclin continu [observé, inféré ou prévu] de [la superficie, l’étendue ou la qualité] de l’habitat? | Inconnu |

| Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre de sous-populations? | Non |

| Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre de localités? Voir « Définitions et abréviations » sur le Site Web du site web du COSEPAC et IUCN (février 2014; en anglais seulement) pour obtenir des précisions sur ce terme.? |

Non |

| Y a-t-il des fluctuations extrêmes de la zone d’occurrence? | Non |

| Y a-t-il des fluctuations extrêmes de l’indice de zone d’occupation? | Non |

| Sujet | Information |

|---|---|

| Sous-population 1 – Forêt St. Williams (2012) | 2 065 tigesa |

| Sous-population 2 – Secteur de Turkey Point (2012) | 928 tiges |

| Sous-population 3 – Secteur de Fishers Glen (2012, 2013) | 579 tiges |

| Sous-population 4 – Chemin Perry, Wainfleet (2012) | 5 tiges |

| Sous-population 5 – Parc Ojibway, Windsor (2014) | 10 tiges |

| Total | ~3 600b tiges |

a Le dénombrement des tiges est un indice de l’abondance de la population. Le nombre d’individus matures n’est pas connu, mais on présume qu’il est inférieur au nombre de tiges chez cette plante clonale. Dans le cas de la sous-population de la forêt St. Williams, le nombre 2 065 est une estimation minimale, car de nouvelles colonies ont été recensées à la suite de la remise en état de l’habitat en 2014, en 2015 et en 2016. Le dénombrement révisé n’est pas encore connu, mais il est probable qu’il a augmenté (Heagy, comm. pers., 2016).

b Arrondi pour tenir compte de l’incertitude des estimations relatives aux colonies plus importantes.

| Sujet | Information |

|---|---|

| La probabilité de disparition de l’espèce à l’état sauvage est d’au moins [20 % sur 20 ans ou 5 générations, ou 10 % sur 100 ans] | Non réalisée |

| Sujet | Information |

|---|---|

Un calculateur des menaces a-t-il été rempli pour l’espèce? En mars 2016. Voir l’annexe 1. |

Participants : Del Meidinger (coprésident), Kristiina Ovaska (animatrice), Holly Bickerton (rédactrice), Karen Timm et Joanna James (Secrétariat), Sean Blaney, Andy MacKinnon, Joyce Gould, Melinda Thompson, Audrey Heagy, Mike Oldham, Jenny McCune

|

| Sujet | Information |

|---|---|

Situation des populations de l’extérieur les plus susceptibles de fournir des individus immigrants au Canada Dans les États septentrionaux adjacents que sont le Maine et le Vermont, les populations semblent être en hausse selon les rapports les plus récents; cependant, la chimaphile maculée pourrait aussi ne pas avoir été signalée systématiquement dans le passé (Cameron, comm. pers., 2015; Popp, comm. pers., 2015). La chimaphile maculée est une plante commune des boisés secs de chênes et de pins du sud de la Nouvelle-Angleterre et est particulièrement abondante le long de la plaine côtière de l’Atlantique dans le sud de la Nouvelle-Angleterre (voir l’Atlas of the Flora of New England, Angelo et Boufford, 2016). |

Stable, et possiblement en hausse |

| Une immigration a-t-elle été constatée ou est-elle possible? | Possible, mais faible probabilité globale |

| Des individus immigrants seraient-ils adaptés pour survivre au Canada? | Probablement |

| Y a-t-il suffisamment d’habitat disponible au Canada pour les individus immigrants? | Oui |

Les conditions se détériorent-elles au Canada? Les deux plus grands sites se trouvent sur des terres publiques et sont actuellement l’objet d’une remise en état de l’habitat qui se traduit par l’observation d’une augmentation de population. Trois autres sous-populations ont été récemment découvertes ou redécouvertes. On estime que le site Fishers Glen et celui du chemin Perry (Wainfleet) sont associés à une viabilité faible et à un habitat possiblement en détérioration. |

Globalement non, mais certains déclins locaux |

| Les conditions de la population source se détériorent-elles? | Stable et possiblement en hausse |

| La population canadienne est-elle considérée comme un puits? | Non |

La possibilité d’une immigration depuis des populations externes existe-t-elle? La recolonisation à partir de populations hors du Canada est possible, car la chimaphile maculée est présente dans les États du Michigan et de New York, qui sont adjacents, et ses graines, semblables à des grains de poussière, peuvent être transportées sur de grandes distances. Il se peut que l’établissement de l’espèce soit limité par la disponibilité de champignons mycorhiziens compatibles dans le sol. |

Possible |

| Sujet | Information |

|---|---|

| L’information concernant l’espèce est-elle de nature délicate? | Non |

| Sujet | Information |

|---|---|

| COSEPAC : Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. | Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Réexamen du statut : l’espèce a été désignée « menacée » en avril 2017. |

| Sujet | Information |

|---|---|

| Statut recommandé | Menacée |

| Codes alpha-numériques | B1ab (i, ii, iv) et 2ab (i, ii, iv) |

| Justification de la désignation | Cette plante vivace basse est restreinte aux sols sablonneux dans le sud de l’Ontario. Depuis la dernière évaluation, cette espèce a été découverte dans deux nouveaux sites et est disparue de deux autres sites. L’ensemble de la population est demeuré relativement stable, mais les cinq sous-populations sont menacées par les activités récréatives et la possibilité de feu de friches. |

| Sujet | Information |

|---|---|

| Critère A (déclin du nombre total d’individus matures) | Non satisfait. Le nombre d’individus matures (calculé approximativement par le dénombrement des tiges) est stable. |

| Critère B (petite aire de répartition, et déclin ou fluctuation) | Correspond au critère de la catégorie « menacée », B1ab (i, ii, iv) et 2ab (i, ii, iv); la zone d’occurrence (1 952 km2) et l’IZO (28 km2) respectent le seuil établi pour la catégorie « en voie de disparition », mais le nombre de localités plausible (7-9) correspond au seuil établi pour la catégorie « menacée ». Le déclin observé de la zone d’occurrence, de l’indice de zone d’occupation et du nombre de localités/sous-populations est attribuable à la perte des petites occurrences historiques. Il est possible que les pertes se poursuivent à cause des activités récréatives et du risque d’incendie. La population n’est pas gravement fragmentée et ne subit pas de fluctuations extrêmes. |

| Critère C (nombre d’individus matures peu élevé et en déclin) | Non satisfait. La petite taille de la population (3 600 tiges) correspond au seuil établi pour la catégorie « menacée », mais on ne peut inférer de déclin futur de 10 % d’après les données de population les plus récentes. Le critère C1 ne s’applique donc pas. La taille des sous-populations et le nombre d’individus matures ne satisfont pas aux seuils établis pour le critère C2 – une sous-population existante comprend plus de 1 000 individus matures, et aucune sous-population ne constitue toute la population. On ne note aucune fluctuation extrême du nombre d’individus matures. |

| Critère D (très petite population totale ou répartition restreinte) | Non satisfait. |

| Critère E (analyse quantitative) | Analyse non réalisée. |

La chimaphile maculée (Chimaphila maculata) a été désignée « en voie de disparition » en 1987, car on n’en connaissait que très peu d’occurrences au Canada (Kirk, 1987). On croyait alors que les principales menaces pesant sur la chimaphile maculée étaient le piétinement et les activités récréatives (COSEWIC, 2000). Depuis la dernière évaluation de cette plante par le COSEPAC en 2000, plusieurs sites ont été redécouverts et deux nouvelles sous-populations ont été localisées. D’après les relevés réalisés de 2011 à 2014, l’abondance de la chimaphile maculée, obtenue par un dénombrement des tiges, est sans doute stable, et peut-être même en hausse. La taille de l’ensemble de la population et les tendances touchant celle-ci sont quelque peu difficiles à déterminer compte tenu des différentes méthodes de recherche et de dénombrement utilisées au cours des deux dernières décennies.

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a été créé en 1977, à la suite d’une recommandation faite en 1976 lors de la Conférence fédérale-provinciale sur la faune. Le Comité a été créé pour satisfaire au besoin d’une classification nationale des espèces sauvages en péril qui soit unique et officielle et qui repose sur un fondement scientifique solide. En 1978, le COSEPAC (alors appelé Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada) désignait ses premières espèces et produisait sa première liste des espèces en péril au Canada. En vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) promulguée le 5 juin 2003, le COSEPAC est un comité consultatif qui doit faire en sorte que les espèces continuent d’être évaluées selon un processus scientifique rigoureux et indépendant.

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) évalue la situation, au niveau national, des espèces, des sous-espèces, des variétés ou d’autres unités désignables qui sont considérées comme étant en péril au Canada. Les désignations peuvent être attribuées aux espèces indigènes comprises dans les groupes taxinomiques suivants : mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, arthropodes, mollusques, plantes vasculaires, mousses et lichens.

Le COSEPAC est composé de membres de chacun des organismes responsables des espèces sauvages des gouvernements provinciaux et territoriaux, de quatre organismes fédéraux (le Service canadien de la faune, l’Agence Parcs Canada, le ministère des Pêches et des Océans et le Partenariat fédéral d’information sur la biodiversité, lequel est présidé par le Musée canadien de la nature), de trois membres scientifiques non gouvernementaux et des coprésidents des sous-comités de spécialistes des espèces et du sous-comité des connaissances traditionnelles autochtones. Le Comité se réunit au moins une fois par année pour étudier les rapports de situation des espèces candidates.

Remarque : Catégorie « DSIDD » (données insuffisantes pour donner une désignation) jusqu’en 1994, puis « indéterminé » de 1994 à 1999. Définition de la catégorie (DI) révisée en 2006.

Le Service canadien de la faune d’Environnement et Changement climatique Canada assure un appui administratif et financier complet au Secrétariat du COSEPAC.

Nom scientifique : Chimaphila maculata (L.) Pursh

Synonymes : Chimaphila maculata (L.) Pursh var. maculata

Pyrola maculata L.

Chimaphila maculata var. dasystemma (Torrey ex Rydberg) Kearney & Peebles

Nom français : Chimaphile maculée

Noms anglais : Spotted Wintergreen, Mottled Pipsissewa,

Striped Wintergreen, Striped Prince's Pine

Grand groupe végétal : Eudicotylédones

Famille : Éricacées

La chimaphile maculée, Chimaphila maculata, est l’une des cinq espèces du genre Chimaphila, dont trois sont présentes au Canada. L’aire de répartition de la chimaphile à ombelles, Chimaphila umbellata, chevauche celle de la chimaphile maculée, mais l’espèce est bien distincte et aucun hybride n’a été signalé.

La chimaphile maculée est une petite vivace basse à feuilles persistantes qui est ligneuse à la base et se propage à l’aide de rhizomes (figure 1). Les plantes atteignent rarement une hauteur de 50 cm (Freeman, 2009), mais la taille de celles de l’Ontario est généralement inférieure à 20 cm de hauteur. Chaque tige porte plusieurs verticilles de feuilles vert-bleu lisses, lancéolées ou ovées-lancéolées, bordées de dents pointues. Les feuilles mesurent de 2,5 à 7 cm de longueur et présentent une nervation blanche bien marquée comprenant une bande centrale blanche. Les tiges individuelles portent une inflorescence terminale formée d’une à cinq fleurs blanches ou rosâtres à port retombant dont le diamètre peut atteindre 2 cm (Kirk, 1987; Standley et al., 1988). Le fruit est une capsule arrondie mesurant jusqu’à 1 cm de diamètre (Freeman, 2009). Les graines sont petites (0,4 à 0,6 mm de longueur et 0,1 à 0,2 mm de largeur) et non ailées (Kirk, 1987). On croit que les graines de la chimaphile maculée sont dispersées par le vent et possiblement par l’eau (Amador et al., 2013).

Comme les individus génétiquement distincts (genets) peuvent se propager à l’aide de rhizomes, un regroupement de tiges peut être composé d’un ou de plusieurs individus génétiquement distincts. Standley et al. (1988) ont présumé que les touffes de tiges représentaient des clones distincts et ont établi qu’une touffe moyenne comportait 16 tiges (intervalle : 1 à 90 tiges) dans deux populations du sud du Massachusetts.

La chimaphile maculée est semblable à la chimaphile à ombelles; les deux espèces semblent avoir des exigences similaires pour ce qui est de l’habitat et coexistent souvent là où leur aire de répartition se chevauche. Ces deux espèces se distinguent par le fait que la chimaphile à ombelles possède des feuilles oblancéolées entièrement vertes et très lustrées, qui ne présentent pas la bande médiane blanche et la nervation blanche caractéristiques de la face supérieure des feuilles de la chimaphile maculée. Des techniques de codage à barres de l’ADN permettent de distinguer efficacement les cinq espèces de Chimaphila existantes dans le monde (Liu et al., 2013).

Description longue de la figure 1

Photo de chimaphiles maculées qui montre les tiges portant plusieurs verticilles de feuilles vert bleu, lisses, lancéolées ou ovées-lancéolées, bordées de dents pointues. Les feuilles présentent une nervation blanche bien marquée comprenant une bande centrale blanche. Une des tiges porte à son extrémité deux capsules (fruits) arrondies.

Toutes les sous-populations existantes se rencontrent dans le sud-ouest de l’Ontario, et la plupart des individus se trouvent dans le comté de Norfolk. Deux sous-populations récemment découvertes dans la région de Niagara et dans la ville de Windsor sont séparées des autres sites existants du comté de Norfolk par 75 km et 200 km, respectivement. Aucune étude génétique n’a encore été réalisée, mais on peut émettre l’hypothèse que la fragmentation de l’habitat peut contribuer à restreindre le flux génétique et la diversité génétique. Cependant, les données sur la biologie de la population de l’espèce sont insuffisantes pour que soient déterminés la taille minimale de la parcelle d’habitat ou le nombre d’individus nécessaires à la viabilité à long terme de la population, et on ignore si la population canadienne est gravement fragmentée.

Une seule unité désignable est reconnue au Canada. La population canadienne se limite à l’aire écologique nationale des Plaines des Grands Lacs (COSEWIC, 2014). Rien n’indique qu’il existe des différences génétiques ou morphologiques chez cette espèce, et aucune différence de cet ordre n’est reconnue. La chimaphile maculée présente des variations morphologiques considérables dans l’ensemble de son aire de répartition de l’Amérique du Nord, mais ces variations ne semblent pas être corrélées avec son emplacement (Freeman, 2009).

Des études ethnobotaniques ont fait état d’un certain nombre d’usages alimentaires et médicinaux du genre Chimaphila chez de nombreux peuples autochtones de l’Amérique du Nord ainsi que chez les premiers colons européens (Moerman, 1998; Pengelly et Bennett, 2011).

La chimaphile maculée est l’une des cinq espèces du genre Chimaphila dans le monde. Les espèces de Chimaphila sont des mycohétérotrophes partiels, ce qui signifie que leurs graines ont besoin d’un champignon hôte pour germer et se développer, et que les plantes matures font de la photosynthèse, mais peuvent aussi recevoir un apport nutritionnel supplémentaire provenant des champignons mycorhiziens (Massicotte et al., 2008; Hynson et al., 2009; Johannson et Eriksson, 2013).

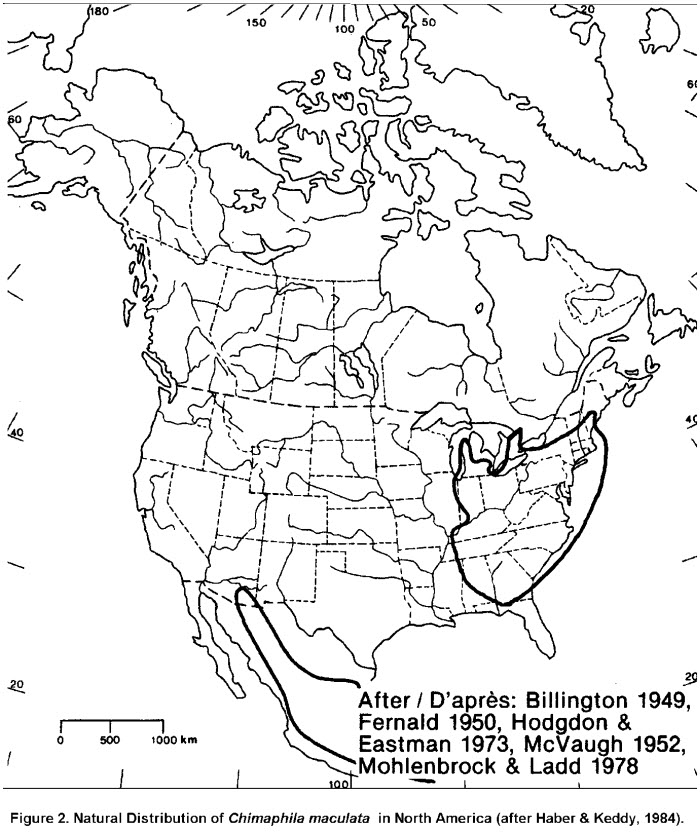

La chimaphile maculée est une espèce indigène de l’est de l’Amérique du Nord, du Mexique et de l’Amérique centrale. Son aire de répartition dans l’est de l’Amérique du Nord s’étend depuis le centre du Michigan et le sud de l’Ontario jusqu’au sud du New Hampshire et du Maine, vers l’est, et jusqu’au Mississippi et au nord de la Floride, vers le sud. L’ouest du Kentucky et du Tennessee et l’est de l’Illinois semblent constituer les limites ouest de l’aire de répartition. L’aire de répartition de la chimaphile maculée comprend aussi l’Amérique centrale, le Mexique et le sud de l’Arizona (figure 2).

Description longue de la figure 2

Carte montrant l’aire de répartition mondiale de la chimaphile maculée. Dans l’est de l’Amérique du Nord, l’aire de répartition s’étend depuis le centre du Michigan et le sud de l’Ontario jusqu’au sud du New Hampshire et du Maine, vers l’est, et jusqu’au Mississippi et au nord de la Floride, vers le sud. L’ouest du Kentucky et du Tennessee et l’est de l’Illinois semblent constituer les limites ouest de l’aire de répartition. La chimaphile maculée est également présente en Amérique centrale, au Mexique et dans le sud de l’Arizona.

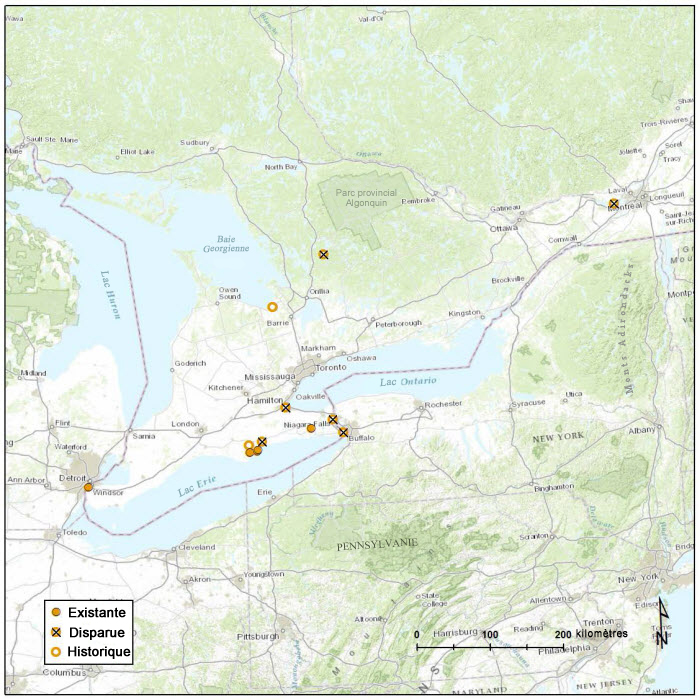

Les sous-populations Note1 canadiennes se situent dans le sud de l’Ontario, à la limite septentrionale de l’aire de répartition de la chimaphile maculée. L’aire de répartition totale au Canada représente probablement moins de 1 % de l’aire de répartition mondiale de l’espèce. Une seule sous-population isolée a été découverte près de Montréal, au Québec, et on estime qu’elle a probablement été introduite. Toutes les cinq sous-populations existantes se trouvent en Ontario, et le comté de Norfolk renferme presque toute la population canadienne (figure 3).

Dans le passé, la chimaphile maculéeétait probablement plus largement distribuée dans le sud-ouest et dans le centre-sud de l’Ontario. On la considère comme disparue de cinq sites dans les régions de Niagara et de Muskoka (NHIC, 2015; voir le tableau 1). On en sait peu sur ces sous-populations, qui ne sont connues que d’après de vieux spécimens dont l’emplacement est vague.

La sous-population maintenant disparue du Québec est considérée comme étant probablement introduite. On a relevé la présence de deux tiges à Deux-Montagnes, dans le sud-ouest du Québec, en 1992; comme aucune plante n’a été repérée depuis 2000, on juge que l’espèce a disparu (Jacobs, 2001). Cette sous-population a probablement été introduite, car le site était autrefois utilisé par les Mohawks, et la chimaphile maculée est considérée comme une plante médicinale importante par de nombreux peuples autochtones (Labrecque, comm. pers., 2015; Sabourin, comm. pers., 2015). Cette sous-population est aussi séparée par plusieurs centaines de kilomètres des autres sous-populations indigènes.

| Type de population | Nom du site | Propriété | Mentions antérieures (pour la plupart) | Année de la plus récente observation | Abondance en 2011-2014 (nbre de tiges) | Commentaires |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Sous-populations existantes | FORÊT ST. WILLIAMS (OE 5501) | cellule vide | cellule vide | cellule vide | 2 065 tiges | cellule vide |

| Sous-populations existantes | Parcelle Manester A | Terres de la Couronne provinciale | 1986 – 14 plantes (D. Sutherland) 2007 – 25 tiges (R. Gould) 2009 – 25 tiges (R. Gould) 2012 – non observé (M. Thompson) |

2009 | 25 tiges | Compris dans le total, car la population persiste probablement (Gould, comm. pers., 2015). |

| Sous-populations existantes | Parcelle Manester B | Terres de la Couronne provinciale | 1988 – 2-3 plantes (P. Carson) 2001 – 23 plantes (D. Jacobs, M. Thompson) 2002 – 5 tiges (R. Gould) 2005 – 36 tiges (R. Gould) 2007 – 5 tiges (R. Gould) 2009 – 36 tiges (R. Gould) 2012 – 23 tiges (M. Thompson) |

2012 | 23 tiges | cellule vide |

| Sous-populations existantes | Parcelle Manester C | Terres de la Couronne provinciale | 1994 – 3 plantes (M. Gartshore) 1997 – 3 plantes (M. Gartshore) 2000 – 9 plantes (1 florifère, M. Thompson, D. Jacobs). 2001 – 8 tiges (M. Thompson, D. Jacobs) 2004 – 12 tiges (R. Gould) 2007 – 25 tiges (R. Gould) 2009 – 25 tiges (R. Gould) 2012 – 1 tige (M. Thompson) |

2012 | 1 tige | En 2012, impossible de relever d’autres plantes dans le voisinage. Possible qu’on ait manqué une grande colonie, et que celle-ci représente une tige solitaire d’une nouvelle sous-population. |

| Sous-populations existantes | Parcelle de la pépinière | Terres de la Couronne provinciale | 1985 – < 20 plantes (M. Gartshore). 1985 – 41 plantes (12 florifères, D. Kirk). 1989 – 36 plantes (M. Oldham). 1997 – 100 plantes (est.) (M. Gartshore) 1997 – 87 plantes (15 florifères, D. White) 2000 – 406 plantes (~203 florifères, M. Thompson et al.) 2001 – ~500 plantes (D. Jacobs, M. Thompson). 2003 – 948 tiges (R. Gould) 2005 – 1 893 tiges (R. Gould) 2012 – ~2 000 tiges (M. Thompson) |

2012 | ~2 000 tiges | cellule vide |

| Sous-populations existantes | Forêt St. Williams (nouveau site) | Terres de la Couronne provinciale | 2014 – 16 tiges (J. McCune) | 2014 | 16 | cellule vide |

| Sous-populations existantes | SECTEUR DE TURKEY POINT (OE 5502) | cellule vide | cellule vide | cellule vide | 928 tiges | cellule vide |

| Sous-populations existantes | Parcelle Turkey Point A | Terres de la Couronne provinciale | 2009 – 7 tiges (R. Gould) 2012 – 9 tiges (M. Thompson) |

2012 | 9 tiges | cellule vide |

| Sous-populations existantes | Parcelle Turkey Point B | Terres de la Couronne provinciale | 2004 – 7 tiges (R. Gould) 2007 – 8 tiges (R. Gould, A. Woodliffe) 2012 – 7 tiges (M. Thompson) |

2012 | 7 tiges | cellule vide |

| Sous-populations existantes | Parcelle Turkey Point C | Terres de la Couronne provinciale | 2004 – 3 tiges (R. Gould) 2007 – 13 tiges (R. Gould, A. Woodliffe) 2012 – 4 tiges (M. Thompson) 2014 – 42 tiges (M. Gartshore, J. Chambers) |

2012 | 4 tiges | cellule vide |

| Sous-populations existantes | Parcelle Turkey Point D | Terres de la Couronne provinciale | 2007 – 2 tiges (R. Gould) 2010 – 13 tiges (R. Gould) 2010 – 22 tiges (D. White) |

2010 | - | Non retrouvée en 2012, signes de circulation en VTT. Possiblement disparue. |

| Sous-populations existantes | Parcelle Turkey Point E | Terres de la Couronne provinciale | 2010 – 500 tiges (D. White) 2012 – espèce non observée (M. Thompson) 2014 – au moins 500 tiges (M. Gartshore) |

2014 | 500 tiges | Espèce non retrouvée en 2012, mais en 2014 Mary Gartshore a réalisé un dénombrement partiel de 256 tiges de cette « très grande » population. D’après une conversation avec Audrey Heagy, elle est présumée être stable (possiblement en hausse); le dénombrement antérieur est indiqué. |

| Sous-populations existantes | Parcelle Turkey Point F | Terres de la Couronne provinciale | 2012 – 34 tiges (R. Gould et al.) | 2012 | 34 tiges | cellule vide |

| Sous-populations existantes | Parc provincial Turkey Point A | Parc provincial | 2011 – 1 tige (S. Brinker et M. Oldham) | 2011 | 1 tige | cellule vide |

| Sous-populations existantes | Parc provincial Turkey Point B | Parc provincial | 2012 – 200 tiges (R. Gould) | 2012 | 200 tiges | cellule vide |

| Sous-populations existantes | Parc provincial Turkey Point C | Parc provincial | 2012 – 6 tiges (R. Gould) | 2012 | 6 tiges | cellule vide |

| Sous-populations existantes | Normandale | Terres privées (camp religieux) | 1996 – 10-15 tiges (M. Gartshore) 2000 – 80 plantes (D. Jacobs et al.) 2001 – 130 plantes (M.Thompson et al.) 2005 – 165 tiges (R. Gould) 2012 – 163 tiges (M. Thompson) |

2012 | 163 tiges | cellule vide |

| Sous-populations existantes | Normandale – nouveau site | Terres privées (Camp religieux) | 2014 – 4 plantes (2 florifères, J. McCune) | 2014 | 4 tiges | cellule vide |

| Sous-populations existantes | SECTEUR DE FISHERS GLEN (OE 5503) | cellule vide | cellule vide | cellule vide | 579 tiges | cellule vide |

| Sous-populations existantes | Aire de conservation de Fishers Glen | Office de protection de la nature de la région de Long Point | 1921 (T. Ivey) 2000 – 23 plantes (D. Leadbeater, K. Ursic) 2001 – 12 plantes (M. Thompson) 2002 – 14 tiges (inconnu) 2003 – 20 tiges (inconnu) 2005 – 16 tiges (inconnu) 2006 – 7 tiges (R. Gould) 2007 – 51 tiges (R. Gould) 2012 – 166 tiges (M. Thompson) 2013 – « au moins » 529 tiges (B. Draper, R. Gould; comptes combinés) |

2013 | 529 tiges | cellule vide |

| Sous-populations existantes | ZINS de Spooky Hollow | Hamilton Naturalists' Club | 1968 (F.H. Montgomery) 1984 – espèce non observée (D. Kirk) 2011 – environ 50 tiges (M. Thompson) |

2013 | 50 tiges | Observateurs inconnus |

| Sous-populations existantes | BOISÉ DU CHEMIN PERRY (WAINFLEET) (OE 92678) | cellule vide | cellule vide | cellule vide | 5 tiges | cellule vide |

| Sous-populations existantes | Boisé du chemin Perry, secteur de Wainfleet, Région de Niagara | Terres privées | 2007 – 7 tiges (T. Staton, S. Brinker, M. Oldham) 2012 – 5 tiges (M. Thompson) |

2012 | 5 tiges | Sur l’emprise municipale, propriété incertaine. |

| Sous-populations existantes | PARC OJIBWAY (OE 115386) | cellule vide | cellule vide | cellule vide | 10 tiges | cellule vide |

| Sous-populations existantes | Parc Ojibway | Ville de Windsor | 2014 – 10 tiges (M. Oldham) | 2014 | 10 tiges (M. Oldham) | cellule vide |

| Populations historiques | Ruisseau Trout (OE 13044) | Inconnue | 1991 – 3 tiges (D. Sutherland) 1997 – espèce non observée (D. White) |

1991 | - | L’espèce a peut-être échappé à l’attention de l’observateur en 1997 (COSEWIC, 2000). |

| Populations historiques | Parc provincial Wasaga Beach (OE 5506) | Parc provincial | 1975 – 6 plantes (Van Stam et T. Reznicek) 1989 – espèce non observée (D. Brunton) 1991 – espèce non observée (B. Bowles et al.) 1992 – espèce non observée (B. Bowles et al.) 1995 – espèce observée (base de données du CIPN) 1995 – espèce non observée (M. Oldham et al.) 2000 – espèce non observée (B. Bowles et al.) 2001 – espèce non observée (B. Bowles et al.) |

1995 | - | Les avis divergent quant à la probabilité de retrouver l’espèce dans ce site. |

| Sous-populations disparues | Regroupement des parcs du Niagara (OE 92208) | Inconnue | Aucune | 1895 | - | Observation; emplacement exact inconnu. |

| Sous-populations disparues | Simcoe (OE 5504) | Inconnue | Aucune | 1949 | cellule vide | Collecte; emplacement exact inconnu. |

| Sous-populations disparues | Fort Erie (OE 5505) | Inconnue | Aucune | 1863 | cellule vide | Collecte; emplacement exact inconnu. |

| Sous-populations disparues | Hamilton (OE 5507) | Inconnue | Aucune | 1886 | cellule vide | Collecte; emplacement exact inconnu. |

| Sous-populations disparues | Baysville, District de Muskoka (ZO 5511) | Inconnue | Aucune | 1904 | - | Collecte; emplacement exact inconnu. |

| Sous-populations disparues | Parc national d'Oka, Québec (OE 5702) | Parc provincial | 1992 – 2 tiges (Sabourin et al.) 2000 – 1 tige 2002 – espèce non observée 2006 – espèce non observée |

2000 | - | Considérée comme probablement introduite. Considérée comme disparue en raison de son absence en dépit de recherches. L’habitat est présent et les raisons de la disparition sont inconnues. |

a Le terme « sous-population » utilisé dans le présent rapport, conformément à la terminologie du COSEPAC, est équivalent à « population » dans le programme de rétablissement fédéral de 2015.

L’indice de zone d’occupation (IZO) et la zone d’occurrence n’ont pas été calculés dans le précédent rapport de situation (COSEWIC, 2000). Par conséquent, le secrétariat du COSEPAC a procédé au calcul des valeurs antérieures et actuelles dans le présent rapport en se fondant sur les meilleures données existantes fournies par les centres de données sur la conservation provinciaux. L’IZO a été mesuré à l’aide d’une grille à carrés de 2 km de côté.

Pour calculer l’IZO et la zone d’occurrence actuels, on n’a tenu compte que des sous-populations existantes (2012-2014) (voir le tableau 1).

Dans le cas de l’IZO et de la zone d’occurrence de 2000, les deux sous-populations maintenant historiques (plage Wasaga et ruisseau Trout) ont été prises en compte, car elles étaient considérées comme existantes en 2000, selon les normes de NatureServe. La sous-population du Québec n’a pas été incluse, puisqu’on a présumé qu’elle était introduite. Enfin, toutes les sous-populations répertoriées et les observations réalisées depuis 2000 (p. ex. parc Ojibway, Wainfleet) ont aussi été incluses dans les calculs de 2000, même si elles n’avaient pas été répertoriées à l’époque. On émet ainsi l’hypothèse qu’elles étaient existantes en 2000, mais non encore découvertes. Il est impossible de savoir si cela est vrai, mais il s’agit là d’une approche prudente.

Description longue de la figure 3

Carte montrant la répartition des sous populations de chimaphiles maculées au Canada, où l’espèce est présente dans le sud de l’Ontario. Presque toute la population de l’espèce au Canada se trouve dans le comté de Norfolk. Des symboles distinguent les sous populations existantes, disparues et historiques.

Selon ces hypothèses, l’IZO actuel (2012-2014) de la chimaphile maculée au Canada est de 28 km2. L’IZO de la chimaphile maculée de 2000 est de 36 km2. Ces valeurs indiquent un déclin de 22 %.

La zone d’occurrence actuelle (2012-2014) est de 1 952 km2. La zone d’occurrence de la chimaphile maculée de 2000 est de 29 340 km2. On a donc assisté à un déclin de la superficie de 93 %. Ce déclin considérable de la zone d’occurrence correspond à la perte (ou à la perte probable) de la sous-population isolée de la plage Wasaga (voir la figure 3, cercle avec un x à l’est de la baie Georgienne).

En préparation du présent rapport de situation, Melinda Thompson a visité 12 sites de quatre des sous-populations connues (tableau 1) entre août et octobre 2012. Chaque site a été l’objet de recherches durant au moins une heure, parfois avec l’aide de plusieurs observateurs. Ron Gould a effectué un relevé dans trois autres sites des sous-populations de Turkey Point et de Fishers Glen en 2012. Les données sur la population d’un site de Turkey Point (relevé de 2011) ont été fournies par Sam Brinker et Mike Oldham. Les données de relevé de la zone d’intérêt naturel et scientifique (ZINS) de Spooky Hollow (2011, 2013) proviennent du Hamilton Naturalists’ Club. On estime que les activités de recherche de 2011-2013 liées à cette espèce représentent au moins 25 heures-personnes. La sous-population de Windsor a été découverte par Paul Pratt en juin 2014.

Le présent rapport de situation fait état de plusieurs nouveaux sites, en particulier à l’intérieur du secteur de Turkey Point, dont la découverte découle de l’intensification des activités de recherche menées au cours de la dernière décennie. Depuis le dernier rapport de situation, l’habitat de la chimaphile maculée dans les secteurs de Turkey Point et de St. Williams a fait l’objet de relevés dans le cadre d’initiatives de conservation locales (p. ex. White, 2012). Il est impossible de quantifier cette activité de recherche, qui ne portait pas uniquement sur la chimaphile maculée.

Au cours du dernier siècle, la flore de beaucoup des zones naturelles résiduelles du sud-ouest de l’Ontario, dont le secteur du parc Ojibway, a été l’objet de relevés rigoureux. La découverte récente de deux sous-populations à des sites où on n’avait jamais observé la chimaphile maculée est quelque peu inattendue.

En vue de la rédaction du présent rapport de situation, les sites historiques (plage Wasaga et ruisseau Trout) n’ont pas fait l’objet d’un relevé, en raison de contraintes de temps et du fait que ces sites avaient précédemment été explorés par d’autres, en vain. Dan Brunton en 1988 (Brunton, 1989) ainsi que Bob Bowles et d’autres en 1991, en 1992, en 2000 et en 2001 (Bowles, 2001) ont cherché la chimaphile maculée dans le secteur de la plage Wasaga. Heather Stewart a fait une observation en 1995 dans le parc Wasaga Beach, mais les individus n’ont pas été retrouvés par Mike Oldham, Wasyl Bakowsky et Don Sutherland. Au cours de la saison de 2001, Bowles (2001) et plusieurs autres botanistes ont recherché l’espèce de façon exhaustive dans trois sites du secteur de la plage Wasaga et ont conclu à son absence. Depuis 2001, des employés de Parcs Ontario ont à l’occasion fouillé le secteur, mais n’ont pas localisé l’espèce (Chambers, comm. pers., 2015). Néanmoins, de l’habitat existe probablement dans les deux sites historiques, et la présence d’individus de l’espèce est possible à ces endroits (Oldham, comm. pers., 2015). Comme la sous-population du ruisseau Trout n’a pas été observée depuis 1997, on ne sait rien de son statut. Compte tenu de la période de temps écoulée, cette sous-population est considérée comme « disparue » par le Centre d’information sur le patrimoine naturel (CIPN) et dans le programme de rétablissement du gouvernement fédéral sur l’espèce (Environment Canada, 2015). C’est peut-être le cas. Dans le présent rapport, on la considère toutefois comme étant « historique », car l’habitat n’a pas été récemment exploré.

Compte tenu de la large répartition de toutes les mentions répertoriées entre Windsor et Muskoka et possiblement dans l’ouest du Québec, il se peut que d’autres habitats convenables, mais non explorés, existent, surtout dans le centre-sud de l’Ontario.

Dans l’ensemble de son aire de répartition, la chimaphile maculée est généralement présente dans des habitats de boisés et de forêts mixtes de pins ou de chênes et de pins (NatureServe, 2015). Au Canada, des observations sur le terrain réalisées récemment ont permis de confirmer que la chimaphile maculée est une espèce du sous-étage typiquement associée aux forêts et aux boisés mixtes de chênes ou de chênes et de pins, sur sol sec à frais (Ursic et al., 2010). Dans ces communautés, les conditions typiques sont un couvert forestier semi-fermé, caractérisé par un étage supérieur constitué de pin blanc (Pinus strobus), de chêne rouge (Quercus rubra), de chêne des teinturiers (Quercus velutina) et de hêtre à grandes feuilles (Fagus grandifolia) et d’un tapis végétal composé de la chimaphile à ombelles, du pain-de-perdrix (Mitchella repens), du maïanthème du Canada (Maianthemum canadense), de la fougère-aigle (Pteridium aquilinum) et de l’aralie à tige nue (Aralia nudicaulis). Plusieurs colonies se trouvent à l’intérieur ou en bordure de plantations abandonnées de pin rouge (Pinus resinosa) ou de pin blanc, en particulier dans la réserve de conservation St. Williams (Thompson, obs. pers., 2012; Heagy, comm. pers., 2015).

Les sous-populations de chimaphile maculée semblent être présentes dans des sites ayant un pH dont l’intervalle est relativement étroit (et acide), mais on ne dispose pas de données sur le pH de chacun des sites. L’espèce préfère un sol ayant un pH moyen inférieur à 6 (Eastman, 1976; Kirk, 1987).

Selon les données existantes (Ursic et al., 2010), les principales caractéristiques de l’habitat de la chimaphile maculéesont les suivantes :

- Association avec des forêts ou des boisés naturels ou artificiels (c.-à.d., des plantations) dominés par des chênes ou par des chênes et des pins, sur sol sec à frais

- Présence limitée d’autres espèces du tapis végétal

- Conditions partiellement ombragées

- Conditions acides à la surface du sol (pH du sol = 4,2 à 6,0)

- Sols et sites bien drainés

- Sols pauvres en nutriments

La chimaphile maculée semble préférer les conditions partiellement ombragées. En Caroline du Nord, Fraver (1994) a établi que le pourcentage de couverture de C. maculata augmentait en lisière de parcelles de 10 m sur 10 m, en suivant un gradient allant de la lisière vers l’intérieur, dans les forêts de feuillus. L’espèce apparentée qu’est la chimaphile à ombelles persisterait dans un environnement très ombragé, mais avec une floraison et une production de fruits réduites et une propagation clonale accrue (Lundell et al., 2015). Contrairement aux plantes situées en milieu très ombragé, celles qui sont en conditions partiellement ombragées semblent porter un plus grand nombre de fleurs (Heagy, comm. pers., 2015). Selon certaines hypothèses, la fermeture du couvert forestier pourrait avoir contribué au déclin de l’un des sites de la sous-population de la forêt St. Williams, bien que le seuil auquel le déclin peut se produire soit inconnu. Une étude plus approfondie de la tolérance à la lumière sera menée dans la réserve de conservation St. Williams en 2016 (Heagy, comm. pers., 2015).

Il est probable que la chimaphile maculée ne tolère pas bien les incendies, bien qu’elle puisse bénéficier de leurs effets. Dans une étude menée au Tennessee, Zimmerman (2006) a montré que le C. maculata ne persistait pas à la suite de brûlages dirigés dans les six sites de l’étude. Deux espèces de pyroloïdes apparentées (Chimaphila menziesii, Pyrola picta) auraient disparu des parcelles après des brûlages dirigés dans une forêt mixte de conifères en Californie (Rocca, 2009). Des études réalisées aux États-Unis indiquent que le C. menziesii etle C. umbellata sont associés à une probabilité modérée ou élevée de mortalité après un incendie (Matthews, 1994a, b). Jusqu’à maintenant, la chimaphile maculée a été protégée avec succès des brûlages dirigés ayant eu lieu à Turkey Point et à la réserve de conservation St. Williams. Dans les zones faisant l’objet d’une remise en état dans le comté de Norfolk (p. ex. parc provincial Turkey Point et St. Williams), la méthode de gestion adoptée consiste à protéger la chimaphile maculée des brûlages dirigés (Gould, comm. pers., 2015).

La chimaphile maculée est un mycohétérotrophe partiel, ce qui signifie qu’elle dépend de la présence des champignons mycorhiziens du sol pour germer, se développer et possiblement persister dans les conditions ombragées (voir la section Physiologie et adaptabilité, plus loin).

Les sous-populations canadiennes de la chimaphile maculée sont situées dans des zones où il y a suffisamment d’habitat pour permettre une expansion naturelle dans l’environnement adjacent. Les forêts et les boisés mixtes de chênes ou de chênes et de pins sur sol sec à frais ne sont pas inhabituels dans l’aire de répartition de l’espèce en Ontario, mais plusieurs secteurs ayant un substrat sableux convenable ont été transformés en terres agricoles ou en plantations. Une sous-population (parc Ojibway) est entourée de zones urbaines, et son expansion est donc limitée.

Plusieurs aspects de la biologie de la chimaphile maculée demeurent obscurs, notamment la contribution relative de la propagation par voie clonale et du recrutement à partir de graines. L’association avec les champignons mycorhiziens semble aussi être importante pour cette espèce, comme c’est le cas d’un grand nombre de membres de la famille des Éricacées (Massicotte et al., 2008; Johansson et Eriksson, 2013).

Dans le Sud de l’Ontario, la chimaphile maculée fleurit de la mi-juillet durant environ 17 jours. La fructification a généralement lieu en août, après quoi la capsule s’ouvre et libère ses nombreuses graines, dont beaucoup demeurent dans la capsule jusqu’au prochain printemps (Kirk, 1987; Ursic et al., 2010).

Comme c’est le cas pour de nombreuses espèces clonales du sous-étage forestier, il n’existe aucune information sur la durée d’une génération pour la chimaphile maculée ou pour des taxons apparentés. Au minimum, les individus florifères ont probablement au moins 2 à 3 ans. Cependant, chez les plantes clonales, les genets produisent continuellement de nouveaux ramets à partir de rhizomes souterrains, et les vieux ramets meurent. À l’aide de méthodes de biologie moléculaire récentes, on a établi que la longévité des genets de nombreuses espèces d’arbres ou d’arbustes était considérablement plus longue qu’on le croyait. Chez certains arbustes clonaux, l’âge des genets peut varier de quelques décennies à des milliers d’années (de Witte et Stöcklin, 2010). La durée moyenne d’une génération, ou l’âge moyen d’un individu mature capable de se reproduire, peut être calculée pour un taxon clonal compte tenu à la fois des individus de la population qui se reproduisent par voie asexuée et de ceux qui se reproduisent par voie sexuée (IUCN, 2010). On estime de manière prudente que la durée d’une génération de la chimaphile maculée est d’une décennie, mais elle pourrait être considérablement plus longue.

La biologie de la pollinisation de la chimaphile maculée a été examinée par Standley et al. (1988), qui ont étudié des populations sympatriques de chimaphile maculée et de chimaphile à ombelles dans une forêt de feuillus du Massachusetts. D’après cette étude, la période de floraison de ces espèces se chevauche partiellement (mais le maximum de la floraison est distinct et survient entre le début et la mi-juillet), et elles reçoivent toutes deux en majorité la visite de bourdons (espèces de Bombus). Dans cette étude, la chimaphile maculée était surtout visitée par le bourdon trompeur (Bombus perplexus), tandis que la chimaphile à ombelles a été visitée par le bourdon à deux taches (B. bimaculatus), le bourdon mi-noir (B. vagans) et le bourdon trompeur. Bon nombre des Pyrolacées du l’Europe du Nord sont surtout pollinisées par vibration par des espèces de Bombus, mais les données sont contradictoires à savoir si les plantes du genre Chimaphila figurent parmi celles-ci (Knudsen et Oleson, 1993). On n’a relevé aucune étude qui portait sur cette question.

Selon Standley et al. (1988), la chimaphile maculée est autocompatible, mais des études avec exclos de pollinisateurs ont révélé qu’elle nécessite des pollinisateurs pour produire des graines (c.-à-d. qu’elle ne s’autoféconde pas régulièrement).

Les graines des espèces faisant partie de la tribu des Pyrolées (famille des Éricacées) sont semblables à des grains de poussière et contiennent des réserves minimales d’éléments nutritifs. Comme dans le cas des orchidées, ces graines dépendent de symbiontes fongiques pour la germination et le développement (Johansson et Eriksson, 2013). Des signes de colonisation des racines par des champignons mycorhiziens ont été observés chez plusieurs autres membres de cette tribu, et on sait que des espèces de champignons ectomycorhiziens coloniseraient plusieurs pyroloïdes, dont la chimaphile à ombelles, qui appartient au même genre (Zimmer et al., 2007; Massicotte et al., 2008). On peut présumer que la chimaphile maculée est aussi l’hôte de champignons mycorhiziens, mais l’identité des espèces en cause demeure inconnue.

Les symbiontes fongiques contribuent probablement à assurer un apport d’éléments nutritifs à l’embryon en développement et fournissent aussi une source supplémentaire d’éléments nutritifs aux plantes vertes matures faisant de la photosynthèse. Il a été montré que plusieurs espèces de pyroloïdes d’Amérique du Nord et d’Europe peuvent capter l’azote et, dans une moindre mesure, le carbone à l’aide de champignons mycorhiziens (Tedersoo et al., 2007; Zimmer et al., 2007). La capacité à obtenir de l’azote et du carbone d’origine organique à l’aide des symbiontes semble permettre à ces espèces d’obtenir une source d’énergie supplémentaire, autre que celle de la photosynthèse, et c’est pourquoi elles peuvent tolérer le faible éclairement du sous-étage forestier, qui est ombragé (Zimmer et al., 2007). Il a été proposé que les champignons colonisant les racines, en particulier les champignons ectomycorhiziens, pouvaient aussi relier ces espèces au flux de carbone provenant des arbres environnants (Tedersoo et al., 2007).

En dépit des avantages possibles conférés par cette stratégie de mycotrophie partielle, les pyroloïdes pourraient être vulnérables à des perturbations comme l’exploitation forestière, le dépôt d’azote anthropique ou l’envahissement par des vers de terre non indigènes, qui peuvent modifier la composition du sol en champignons mycorhiziens (Hale et al., 2006; Zimmer et al., 2007). Il a été établi que les organismes mycotrophes sont généralement sensibles aux perturbations, notamment parce qu’ils dépendent de caractéristiques précises du microhabitat, par exemple la présence de couches épaisses de litière et le taux d’humidité (Halpern et Spies, 1995; Lindh et Muir, 2004).

La chimaphile maculée et la chimaphile à ombelles, qui lui est apparentée, sont toutes deux connues pour être difficiles à multiplier à partir de graines (Cullina, 2000; Pengelly et Bennett, 2011), peut-être en raison de leur association avec des champignons mycorhiziens.

La chimaphile maculéeest capable de se reproduire par voie végétative ou à partir de graines (Standley et al., 1988). Pour déterminer le nombre précis de clones ou d’individus dans une sous-population, il faudrait creuser le sol ou procéder à une analyse génétique, ce qui n’a pas encore été fait pour cette espèce. Les touffes sont constituées de quelques tiges à plusieurs centaines de tiges, de sorte qu’une sous-population de plusieurs centaines de tiges se compose d’un nombre inconnu d’individus génétiques (Standley et al., 1988).

Les minuscules graines des pyroloïdes sont probablement dispersées par le vent et possiblement par la pluie, car la forme des capsules en déhiscence facilite la dispersion des graines grâce à la fragmentation des gouttes d’eau qui y tombent (Amador et al., 2013). Bien que la population canadienne fleurisse et produise des graines régulièrement, on a émis l’hypothèse que la faible viabilité et dispersion des graines étaient des facteurs intrinsèques limitant la croissance de la population, car la plupart des sites existants comportent de l’habitat inoccupé (Kirk, 1987). Il est aussi possible que d’autres facteurs mal connus (p. ex. la présence de champignons mycorhiziens) restreignent la germination et l’établissement.

Comme il a été décrit ci-dessus, la chimaphile maculée dépend probablement de champignons mycorhiziens, mais les espèces en jeu et la nature de cette association demeurent floues (Boullard et Ferchau, 1962; Largent et al., 1980; Massicotte et al., 2008).

La chimaphile maculée est vraisemblablement pollinisée en majorité par des bourdons (Standley et al., 1988). Récemment, on a observé un déclin généralisé de l’abondance d’espèces communes de bourdons partout en Amérique du Nord (Williams et al., 2014). Les effets possibles de ce déclin sur la pollinisation de la chimaphile maculée ne sont pas connus.

On sait que l’aire de répartition et l’habitat de la chimaphile à ombelles et de la chimaphile maculée se chevauchent, mais même à l’échelle du microhabitat, les deux espèces ne s’hybrident pas entre elles. Il est difficile de savoir si l’espèce la plus commune est capable d’exclure la chimaphile maculée par compétition (Standley et al., 1988). Il n’existe aucun prédateur herbivore ou prédateur de graines connu de la chimaphile maculée, mais on en a suggéré quelques-uns (Ursic et al., 2010).

Chaque sous-population a été l’objet d’une visite d’au moins une heure en vue de la préparation du présent rapport. Lorsqu’il était impossible de localiser des individus de l’espèce recensés antérieurement, on s’est appliqué à les rechercher une autre journée pendant une autre heure. On a compté les tiges de toutes les sous-populations. Aucune information n’a été recueillie sur le nombre ni la proportion de tiges florifères; beaucoup de sites ont été examinés en dehors de la période de floraison. À l’heure actuelle, on ne dispose d’aucune information permettant d’estimer le nombre d’individus matures.

On manquait auparavant de données de relevé fiables, précises, exhaustives et à jour sur les sous-populations de chimaphile maculée. Il était impossible de réaliser des analyses comparatives de tendances, car les méthodes de relevé ainsi que la désignation et le géoréférencement des sous-populations n’étaient pas uniformes. L’amélioration récente de la qualité et de la fréquence des recherches a permis d’accroître les connaissances sur l’espèce et de mieux cerner les tendances touchant la population de chaque localité existante.

L’aire de répartition actuelle connue de la chimaphile maculée au Canada comprend les cinq sous-populations existantes de l’Ontario (figure 3), qui représentent au moins 3 600 Note2 tiges (tableau 1). Le nombre total d’individus matures n’est pas connu, mais on estime qu’il est probablement inférieur à ce nombre d’un facteur que l’on ignore. Beaucoup de ces tiges (ramets), mais pas toutes, peuvent fleurir et devenir reproductives Note3, mais il se peut aussi qu’elles proviennent du même individu génétiquement distinct. Aucune donnée n’existe sur le pourcentage de tiges reproductives recensées au cours des relevés de 2012-2013. Le nombre moyen de tiges par individu génétiquement distinct n’a pas été estimé pour la chimaphile maculée.

Les individus de l’espèce récemment (2010-2016) découverts à la réserve de conservation St. Williams augmenteront vraisemblablement ce chiffre. En effet, plusieurs nouveaux sites ont été repérés à St. Williams durant des recherches sur le terrain menées en 2014 et en 2015 (Heagy, comm. pers., 2015, 2016). Ces sites sont considérés comme de nouveaux sites à l’intérieur des sous-populations existantes à St. Williams et à Turkey Point. En 2016, la plupart des colonies déjà connues ont été retrouvées, et de nouvelles colonies continuent d’être localisées (Heagy, comm. pers., 2016).

Sur les cinq sous-populations existantes (zones d’occurrence), les trois sous-populations trouvées dans le comté de Norfolk (forêt St. Williams, secteurs de Turkey Point et de Fishers Glen) constituent presque l’ensemble de la population canadienne. Seules 15 tiges ont été recensées parmi les deux autres sous-populations existantes (c.-à-d., boisé du chemin Perry, dans la région de Niagara, et le parc Ojibway, à Windsor).

Après avoir réalisé des travaux exhaustifs sur le terrain, Bowles (2001) a conclu que la sous-population de la plage Wasaga, dont un site bien documenté et deux mentions crédibles, a probablement disparu. Il suggère que cette disparition pourrait être attribuable à la succession végétale de l’habitat. Les avis sont partagés quant à la probabilité de redécouvrir la chimaphile maculée à la plage Wasaga. De l’habitat est présent aux emplacements des deux sous-populations historiques, mais des individus de l’espèce n’y ont été observés qu’en petit nombre (c-.à-d., moins de 10 plantes pour chacune); dans l’éventualité d’une redécouverte, l’abondance totale au Canada risque de ne pas être modifiée considérablement.

Il est difficile de quantifier avec certitude les tendances touchant l’abondance. La plupart des premiers dénombrements (avant 2000) concernaient des « plantes » plutôt que des « tiges », et il se peut qu’on ne puisse les comparer aux relevés ultérieurs. Les activités de recherche sont aussi plus nombreuses aujourd’hui, surtout dans le comté de Norfolk.

Le dénombrement total des sous-populations canadiennes n’a pas été rapporté dans les rapports de situation antérieurs (Kirk, 1987; COSEWIC, 2000) en raison des données de relevé limitées, mais les chiffres étaient certainement très inférieurs (c.-à-d., quelques centaines de « plantes »). Dans un programme de rétablissement plus récent de l’Ontario, Ursic et al. (2010) ont fait état d’environ 2 700 tiges, d’après des relevés de 2007 réalisés sur un nombre de sous-populations semblable (à l’exception de la sous-population du parc provincial Turkey Point et de celle de Windsor).

Un examen du compte de tiges de toutes les sous-populations (voir le tableau 1) laisse aussi penser que la population canadienne s’est accrue quelque peu depuis autour de l’an 2000, lorsque le dénombrement est devenu plus détaillé et plus normalisé. Bien que certains sites n’aient pas été retrouvés lors des relevés récents, l’abondance à d’autres sites, par exemple dans la parcelle de la pépinière de la forêt St. Williams, semble avoir considérablement augmenté depuis 2000. Les raisons qui expliquent cette hausse ne sont pas claires, mais pourraient être liées à une plus grande pénétration de la lumière dans certains sites. Cet apport supplémentaire de lumière pourrait être le résultat de plusieurs facteurs, dont l’éclaircissement du couvert forestier, les brûlages dirigés, une défoliation attribuable à la spongieuse européenne (Lymantria dispar dispar) et l’établissement de l’agrile du frêne (Agrilis planipennis) (Gould, comm. pers., 2015). Une hausse importante du nombre de tiges à un site (parcelle de la pépinière) a suivi la fermeture des sentiers de VTT et des pistes équestres de ce secteur.

Deux sous-populations et plusieurs nouveaux sites dans les trois autres sous-populations ont été découverts depuis le rapport de situation de 2000. Toutefois, il convient d’interpréter ces découvertes avec prudence. Il se peut que la chimaphile maculée se soit établie dans ces sites et que la population soit en hausse, mais la plupart des découvertes récentes résultent probablement d’activités accrues de recherche et de communication, surtout dans le comté de Norfolk. Certaines correspondent probablement à des mentions anciennes d’individus de l’espèce que l’on croyait disparus. La découverte récente de la sous-population du parc Ojibway à Windsor est une exception. La flore de cette zone naturelle bien connue est étudiée en détail depuis de nombreuses décennies, et la découverte, près d’un sentier, de la chimaphile maculée, une espèce plutôt visible, était inattendue. Il est possible que cette sous-population se soit récemment établie (Oldham, comm. pers., 2015).

Le parc national d’Oka au Québec est un nouvel ajout dans le présent rapport de situation. Cette sous-population comprenait une plante (deux tiges) lorsqu’elle a été découverte en 1992. À la suite de relevés infructueux menés en 2002 et en 2006, on suppose aujourd’hui qu’elle a disparu. La cause de la disparition est inconnue, car les zones d’habitat demeurent convenables, et les menaces sont considérées comme faibles (Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, 2015). Il s’agit probablement d’une introduction qui a échoué.

La population canadienne de chimaphile maculée ne subit pas de « fluctuations extrêmes » de son effectif.

Dans toute l’aire de répartition de l’espèce aux États-Unis, les populations semblent être relativement stables, et aucun déclin majeur n’a été signalé (NatureServe, 2015). Dans les États septentrionaux adjacents que sont le Maine et le Vermont, les populations semblent être en hausse selon les derniers rapports; cependant, la chimaphile maculée pourrait aussi ne pas avoir été signalée systématiquement dans le passé (Cameron, comm. pers., 2015; Popp, comm. pers., 2015).

La probabilité d’une colonisation naturelle de chimaphile maculée provenant des États-Unis est possible, surtout dans l’extrême sud-ouest de l’Ontario. L’espèce a été signalée dans trois comtés de l’État voisin qu’est le Michigan (Reznicek et al., 2011), peut-être à une distance de 50 à 100 km du site nouvellement découvert de Windsor. Bien que les graines semblables à des grains de poussière puissent demeurer en suspension dans l’air pendant de longues périodes et parcourir de grandes distances, la vaste majorité se déposent à quelques mètres de leur source (Arditti et Ghani, 2000; Johansson et al., 2014). Il est plausible que la sous-population de Windsor établie récemment soit issue des États-Unis.

Les autres populations des États-Unis sont plus éloignées vers le sud, au-delà des lacs Érié et Ontario. La chimaphile maculée a été signalée dans le nord de l’Ohio (SNR, non classée) et dans l’État de New York (S4, apparemment non en péril) (NatureServe, 2015). Les sites du Vermont et du Maine se limitent à la portion méridionale de ces États, et se situent à au moins 200 km du Québec (Kartesz 2015; Popp, comm. pers., 2015).

Le calculateur des menaces de l’UICN (Master et al., 2012) a servi à évaluer les menaces pesant sur la chimaphile maculée (annexe 1). La méthode du calculateur des menaces consiste à donner une valeur à la portée, à la gravité et à l’immédiateté des menaces pour chacune des catégories de menaces standards, l’impact global des menaces étant ensuite calculé à partir de ces valeurs.

L’impact global des menaces attribué à la chimaphile maculée est moyen à faible. La combinaison de deux menaces distinctes ayant un impact faible et de deux menaces ayant un impact moyen à faible a donné un impact global calculé élevé à moyen. Or, comme on a jugé que chaque impact correspondait au minimum de la plage de valeurs, l’impact calculé a été ajusté pour être moyen à faible (annexe 1).

Les rubriques qui suivent correspondent aux catégories et aux sous-catégories de menaces du calculateur des menaces, et sont présentées en ordre décroissant approximatif de leur importance perçue.

La perturbation découlant des activités récréatives constitue probablement la principale menace pesant sur la chimaphile maculée. Elle comprend les effets de la circulation des VTT et des vélos de montagne, de l’équitation et de la randonnée pédestre. La majorité des sites sont situés sur des terres publiques. Plusieurs de ces sites (p. ex. dans la réserve de conservation St. Williams et dans le parc provincial Turkey Point) sont accessibles aux VTT et/ou aux vélos de montagne, et plusieurs colonies se trouvent à proximité des pistes et des sentiers (Gould, comm. pers., 2015). Des rapports antérieurs ont fait état de menaces semblables attribuables à la circulation des VTT (Kirk, 1987; COSEWIC, 2000; White, 2010). Kirk (1987) a observé que la circulation en VTT pourrait avoir causé la disparition de la sous-population de Simcoe. L’un des sites de Turkey Point n’a pas été retrouvé en 2012 et pourrait avoir disparu à cause des VTT (Thompson, obs. pers., 2012).

Le risque couru par la chimaphile maculée et d’autres espèces en péril dans la réserve de conservation St. Williams et dans le parc provincial Turkey Point diminue, car les pistes et sentiers non autorisés sont fermés et sont remis en état, et le suivi est plus serré (Gould, comm. pers., 2015; Heagy, comm. pers., 2015). Cependant, il est difficile de surveiller et de faire appliquer la réglementation dans les pistes d’une si grande zone largement utilisée à des fins récréatives, et la fermeture des pistes s’est avérée difficile (Gould, comm. pers., 2015). De nombreux sites (p. ex. à St. Williams, à Turkey Point, dans le parc Ojibway) avoisinent des sentiers pédestres et pourraient subir un piétinement ou un compactage du sol.

Les espèces indigènes abondantes comme le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) et le Dindon sauvage (Meleagris gallopavo), qui a été réintroduit, peuvent brouter ou déterrer les populations de chimaphile maculée. Récemment, une colonie de chimaphile maculée a disparu en une nuit au site de Spooky Hollow et aurait été broutée par des cerfs de Virginie. Depuis, on a installé un exclos par-dessus la parcelle, lequel a efficacement protégé la petite population (Beck, comm. pers., 2016). Des Dindons sauvages à la recherche de nourriture ont perturbé le tapis forestier du site de St. Williams (Gould, 2001). Le grattage du sol et le déracinement occasionnés par les Dindons sauvages pourraient endommager les rhizomes de la chimaphile maculée (Gould, comm. pers., 2015), mais on n’a pas observé de preuves directes de cette perturbation.

La suppression des incendies et la succession naturelle résultante, qui donne lieu à des conditions ombragées, pourraient menacer la chimaphile maculée. Les sites plus ombragés semblent être corrélés à une diminution de la floraison de la chimaphile à ombelles, et la succession naturelle joue un rôle dans son déclin en Europe (Lundell et al., 2015). Dans certains sites ontariens se trouvant à un stade de succession plus tardif (p. ex. Fishers Glen), la chimaphile maculée pourrait ne pas prospérer; des observations réalisées sur 15 ans en Ontario semblent indiquer que les colonies de chimaphile maculée tirent souvent profit d’un meilleur éclairement, par exemple à la suite d’un chablis localisé ou d’une défoliation du couvert forestier (Gould, comm. pers., 2015). Cependant, des colonies de chimaphile maculée semblent persister pendant de longues périodes dans des sites plus ombragés et sont capables de se reproduire par voie végétative. Les effets de la quantité de lumière et/ou de la succession naturelle sur la chimaphile maculée n’ont pas été étudiés.

En raison de l’accumulation d’une épaisse couche de feuilles mortes, des feux de friches d’origine naturelle très intenses peuvent survenir dans les zones où des incendies ont été antérieurement supprimés. Ces feux très intenses pourraient aussi menacer cette espèce, car on la croit intolérante aux incendies (Zimmerman, 2006; Gould, comm. pers., 2015).

Bien qu’il y ait eu de grands défrichements dans l’aire de répartition de cette espèce dans le passé, la perte d’habitat causée par l’aménagement du territoire ou l’agriculture est probablement une menace mineure aujourd’hui. La plupart des sites existants se trouvent sur des terres de propriété publique ou appartenant à des organismes de conservation, et bénéficient de plans de gestion. Ces sites sont protégés à divers degrés du développement. Deux sites semblent être de propriété privée (tableau 1). Ces deux sites pourraient être détruits par accident, surtout si les propriétaires ne sont pas au courant de la présence de l’espèce sur leur propriété.

L’exploitation forestière était probablement une grande menace autrefois. En Nouvelle-Angleterre, Duguid et al. (2013) ont montré que l’abondance du C. maculata a décliné à la suite d’une récolte de bois d’œuvre et d’une scarification du sol dans les parcelles à l’étude. Il a été établi que la fréquence de la chimaphile à ombelles, une espèce apparentée, et de deux autres mycotrophes diminuait après un éclaircissement de la forêt (Davis et Puettman, 2015). L’un des deux sites privés a été l’objet d’une exploitation forestière il y a environ dix ans, et des employés du bureau de district du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario ont été consultés pour assurer la protection de la population de chimaphile maculée (Gould, comm. pers., 2015). Aucun suivi officiel n’a eu lieu, mais le nombre de tiges observées à ce site semble être demeuré constant.

qOn a recensé peu d’espèces végétales envahissantes dans l’habitat de la chimaphile maculée (Thompson, obs. pers., 2012; Oldham, comm. pers., 2015). L’un des sites nouvellement découverts à la réserve de conservation St. Williams est situé sous un grand peuplement de tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) en expansion. Parmi les autres espèces envahissantes avoisinant certains sites du comté de Norfolk, citons la centaurée maculée (Centaurea stoebe ssp. micranthos), le rosier multiflore (Rosa multiflora) et l’alliaire officinale (Alliaria petiolata), mais, jusqu’à maintenant, ces espèces n’ont pas envahi l’habitat occupé par la chimaphile maculée (Gould, comm. pers., 2015; Heagy, comm. pers., 2015).

Des insectes non indigènes envahissants pourraient avoir des conséquences sur la chimaphile maculée, bien qu’il ne soit pas clair s’ils constituent une menace. Les variations d’éclairement dans la forêt, causées par le dépérissement des frênes attaqués par l’agrile et la défoliation par la spongieuse européenne, pourraient être bénéfiques dans certains sites ombragés, mais être nuisibles dans d’autres sites (Gould, comm. pers., 2015). Le puceron lanigère de la pruche (Adelges tsugae) s’est aussi avéré préjudiciable à la chimaphile maculée en Caroline du Nord (Ford et al., 2012). Ce puceron n’est pas encore présent dans l’aire de répartition de la chimaphile maculée, mais il a été détecté dans le sud de l’Ontario et devrait se propager (Canadian Forest Service, 2013).

Un rejet de déchets a été observé au site de Wainfleet (Ursic et al., 2010), et a parfois lieu le long des sentiers et en bordure des routes de la réserve de conservation St. Williams (Heagy, comm. pers., 2016). Le rejet non autorisé de déchets peut survenir dans n’importe quel site, peu importe le propriétaire. Cette dégradation peut être localisée, mais comme plusieurs sous-populations n’occupent que quelques mètres carrés, l’élimination de l’ensemble d’une sous-population est possible.