Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le pin flexible (Pinus flexilis) au Canada -2014

Photo: C. Smith.

Description longue de la bannière

Photo d'un pin flexible (Pinus flexilis) mature, dont le houppier est arrondi et fortement ramifié.

- Table des matières

- COSEPAC Sommaire de l'évaluation

- Sommaire de l'évaluation – novembre 2014

- COSEPAC Résumé

- Résumé technique

- Données démographiques

- Information sur la répartition

- Number of Mature Individuals

- Analyse quantitative

- Menaces (réelles ou imminentes pour les sous-populations ou leur habitat)

- Immigration de source externe (immigration de l'extérieur du Canada)

- Historique du statut

- Statut et justification de la désignation :

- Applicabilité des critères

- Historique du COSEPAC

- Mandat du COSEPAC

- Composition du COSEPAC

- Définitions (2014)

- Description et importance de l'espèce sauvage

- Répartition

- Habitat

- Biologie

- Taille et tendances de la population

- Menaces et facteurs limitatifs

- Protection, statuts et classements

- Remerciements et experts contactés

- Sources d'information

- Sommaire biographique du rédacteurs du rapport

- Collections Examinées

- Tableau 1. Taux de mortalité du pin flexible dans les Rocheuses canadiennes (d'après Smith et al., 2011a).

- Tableau 2. Évaluation des menaces pesant sur le pin flexible (IUCN et CMP, 2006).

- Tableau 3. Déclin estimé de la population de pin flexible au Canada sur 100 ans, avec plage de taux de mortalité probables.

COSEWIC

Committee on the Status

of Endangered Wildlife

in Canada

COSEPAC

Comité sur la situation

des espèces en péril

au Canada

Les rapports de situation du COSEPAC sont des documents de travail servant à déterminer le statut des espèces sauvages que l'on croit en péril. On peut citer le présent rapport de la façon suivante :

COSEPAC. 2014. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le pin flexible (Pinus flexilis) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. xi + 55 p.

Le COSEPAC remercie Peter L. Achuff d'avoir rédigé le rapport de situation sur le pin flexible (Pinus flexilis) au Canada, avec le soutien financier de Parcs Canada. La supervision et la révision du rapport ont été assurées par Patrick Nantel, représentant de Parcs Canada au COSEPAC, avec l'appui de Bruce Bennett, coprésident du Sous-comité de spécialistes des plantes vasculaires.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires, s'adresser au :

Secrétariat du COSEPAC

a/s Service canadien de la faune

Environnement Canada

Ottawa (Ontario)

K1A 0H3

Tél. : 819-938-4125

Téléc. : 819-938-3984

Courriel : COSEPAC courriel

Site web : COSEPAC

Also available in English under the title COSEWIC Assessment and Status Report on the Limber Pine Pinus flexilis in Canada.

Pin flexible -- Photo: C. Smith.

Pin flexible

Pinus flexilis

Le pin flexible mesure généralement 3 à 15 m de hauteur et possède un houppier arrondi et très ramifié. Ses aiguilles sont réunies en faisceaux de cinq. Les cônes femelles sont ovoïdes, brun clair à brun verdâtre, longs de 7 à 15 cm et larges de 4 à 6 cm. Ils s'ouvrent pour libérer les graines, puis tombent au sol. Les graines sont grosses, brunes, longues de 10 à 15 mm et généralement dépourvues d'ailes.

Les cernes de croissance annuelle du pin flexible peuvent fournir des renseignements sur le climat et le débit des cours d'eau des 500 à 1000 dernières années, alors que les données historiques ne sont généralement disponibles que pour les 100 dernières années, tout au plus. Ces renseignements sont importants, car ils nous permettent de comprendre et prévoir le changement climatique, y compris les sécheresses et le débit des cours d'eau. En outre, le pin flexible est une espèce clé, car il joue un rôle d'abri pour d'autres espèces, et ses graines constituent une importante source de nourriture pour les ours, les petits mammifères et les oiseaux.

Le pin flexible est naturellement limité à l'ouest de l'Amérique du Nord et se rencontre depuis le sud-est de la Colombie-Britannique et le sud-ouest de l'Alberta jusque dans le nord de l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le sud de la Californie. Au Canada, il se rencontre dans le sud-est de la Colombie-Britannique, le long du côté est du sillon des Rocheuses, depuis les environs de la ville de Field jusque près de la frontière avec les États-Unis, ainsi que dans le sud-ouest de l'Alberta, dans les Rocheuses et leurs contreforts, depuis les environs des plaines Kootenay jusqu'à la frontière avec les États-Unis.

Au Canada, le pin flexible se rencontre généralement dans des sites chauds et secs, dans les portions inférieures des montagnes et des contreforts, à une altitude de 850 à 1900 m. Certains individus peuvent pousser à une altitude d'environ 2000 m, où ils peuvent former des peuplements mixtes avec le pin à écorce blanche. Le pin flexible peut se rencontrer dans des sites d'altitude relativement haute ou basse, à la limite des arbres. Il pousse sur des versants peu inclinés à escarpés généralement exposés au sud ou à l'ouest. En Colombie-Britannique, la majeure partie des peuplements de pin flexible se trouvent sur des falaises et des crêtes escarpées, alors qu'en Alberta certains peuplements se trouvent dans des terrains, des crêtes rocheuses et des affleurements rocheux à pente douce. Les sites occupés par le pin flexible sont souvent exposés aux forts vents, en plus de présenter un sol peu profond à drainage bon à rapide et de se situer sur les versants où les températures sont élevées, ce qui créée des conditions de sécheresse.

Le pin flexible est longévif et vit fréquemment plusieurs centaines d'années, et des individus âgés de plus de 1000 ans ont déjà été observés. Les individus commencent à produire des cônes vers l'âge de 50 ans, mais parfois à un âge plus avancé, et atteignent leur pic de production seulement des dizaines d'années plus tard. La production de cônes est irrégulière, et la production de graines est très faible certaines années. Les graines sont principalement dispersées par les oiseaux, mais aussi par de petits mammifères. Cependant, la plupart des semis sont issus des graines dispersées par les oiseaux, de sorte que la dispersion par les petits mammifères contribue peu au recrutement. Les caractéristiques physiologiques des semis et des individus plus âgés leur permettent de tolérer les conditions environnementales difficiles, particulièrement la sécheresse.

Le pin flexible dépend des champignons mycorhiziens, car ceux-ci permettent aux racines de prélever les éléments nutritifs et participent à la protection des racines contre les agents pathogènes. Toutefois, d'autres types de champignons peuvent endommager les graines, les tiges et les racines de l'espèce. En outre, les chenilles d'un petit papillon rare au Canada se nourrissent exclusivement des aiguilles du pin flexible.

Au Canada, le nombre d'individus matures s'élèverait à environ 44,4 millions. La population canadienne diminue à un taux annuel moyen d'environ 1 % et pourrait donc avoir diminué de 66 % en 100 ans. Il est irréaliste de penser que l'effectif canadien pourrait être rétabli à partir des populations des États-Unis, car ces populations sont soumises aux mêmes menaces que celles observées au Canada, et plusieurs sont également en déclin.

Dans toute son aire canadienne, le pin flexible est menacé de manière grave et imminente par la rouille vésiculeuse du pin blanc (causée par une espèce introduite), le dendroctone du pin ponderosa et le changement climatique. Chacune de ces trois menaces pèse gravement sur l'espèce, et elles interagissent d'une manière qui accentue la gravité de leurs répercussions. On prévoit que le changement climatique causera une augmentation de la fréquence, de l'intensité et de la durée des sécheresses ainsi que de la fréquence et de la gravité des incendies. En outre, les individus soumis au stress sont probablement plus vulnérables aux agents pathogènes et aux insectes.

Le pin flexible figure sur la liste des espèces en voie de disparition (« endangered ») de la Wildlife Act de l'Alberta, mais cette loi ne prévoit aucune disposition offrant une protection générale aux individus et à leur habitat. Un programme de rétablissement provincial est en préparation. En Colombie-Britannique, le pin flexible ne bénéficie d'aucune protection juridique, mais il figure sur la liste bleue (espèces préoccupantes). Dans les deux provinces, de petites populations bénéficient d'une certaine protection dans les aires protégées provinciales. En outre, le pin flexible est présent dans certains parcs nationaux en Alberta et en Colombie-Britannique, où les individus et leur habitat sont protégés.

NatureServe a attribué au pin flexible les cotes de conservation S2 (en péril) en Alberta et S3 (vulnérable) en Colombie-Britannique.

Durée d'une génération :

(1/taux de mortalité des individus matures + âge à la première reproduction). Voir la section « Cycle vital et reproduction ».

- 150 à 250 ans

Y a-t-il un déclin continu [observé, inféré ou prévu] du nombre total d'individus matures?

- Oui, un déclin continu est observé et prévu.

Pourcentage estimé de déclin continu du nombre total d'individus matures sur [cinq ans ou deux générations] (52-60 ans).

- Les pourcentages observés et estimés sur une période de 100 ans sont de 51 à 76 % (moyenne = 66 %)

Pourcentage [observé, estimé, inféré ou présumé] [de réduction ou d'augmentation] du nombre total d'individus matures au cours des [dix dernières années ou trois dernières générations] (78-90 ans).

- Inconnu

Pourcentage prévu de réduction du nombre total d'individus matures au cours des 100 prochaines années.

- 51-76 % (moyenne = 66 %)

Pourcentage [observé, estimé, inféré ou présumé] [de réduction ou d'augmentation] du nombre total d'individus matures au cours de toute période de [dix ans ou trois générations] commençant dans le passé et se terminant dans le futur.

- Les pourcentages observés et estimés sur une période de 100 ans sont de 51 à 76 % (moyenne = 66 %)

Est-ce que les causes du déclin sont clairement réversibles et comprises et ont effectivement cessé?

Certaines causes (rouille vésiculeuse du pin blanc, dendroctone du pin ponderosa) sont comprises dans une certaine mesure, mais elles n'ont pas cessé et, bien que leurs répercussions puissent être atténuées en partie, elles ne sont essentiellement pas réversibles.

- Non

Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre d'individus matures?

- Non

Superficie estimée de la zone d'occurrence Tirée de COSEPAC (2004)

- 44 460 km2

Indice de zone d'occupation (IZO)

grille à carrés de 2 km de côté, zone d'occupation biologique beaucoup plus petite

- 1480 km2

La population totale est-elle gravement fragmentée?

Plus de 50 % de la population totale se présente sous forme de colonies suffisamment grandes pour être considérées comme viables.

- Non

Nombre de localités Table Footnotea

- 1

Y a-t-il un déclin continu [observé, inféré ou prévu] de la zone d'occurrence?

Le changement climatique aura une incidence sur la zone d'occurrence, mais on ignore quels seront ses effets exacts, car il entraînera un déplacement des aires propices.

- Inconnu, mais probable

Y a-t-il un déclin continu [observé, inféré ou prévu] de l'indice de zone d'occupation?

Des sous-populations disparaîtront probablement à l'échelle locale, en raison de la rouille, du dendroctone et du changement climatique.

- Oui

Y a-t-il un déclin continu [observé, inféré ou prévu] du nombre de sous-populations?

- Oui

Y a-t-il un déclin continu [observé, inféré ou prévu] du nombre de localités Table Footnotea?

- Non

Y a-t-il un déclin continu [observé, inféré ou prévu] de [la superficie, l'étendue ou la qualité] de l'habitat?

On sait que la qualité de l'habitat continuera de diminuer, mais on ignore dans quelle mesure les répercussions du changement climatique auront une incidence sur la superficie et l'étendue de l'habitat.

- Oui

Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre de sous-populations?

- Non

Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre de localités Table Footnotea?

- Non

Y a-t-il des fluctuations extrêmes de la zone d'occurrence?

- Non

Y a-t-il des fluctuations extrêmes de l'indice de zone d'occupation?

- Non

Sous-population:

Information insuffisante pour la délimitation.

- Nbre d'individus matures: -

Total

Évalué en fonction de l'IZO (1480 km2) et de la densité moyenne d'individus dans les parcelles de suivi (300 individus/ha).

- 44,4 million

La probabilité de disparition de l'espèce à l'état sauvage est d'au moins [20 % sur 20 ans ou 5 générations, ou 10 % sur 100 ans].

- Aucune n'a été faite

Rouille vésiculeuse du pin blanc, dendroctone du pin ponderosa, changement climatique.

- Situation des populations de l'extérieur?

Les populations des États-Unis sont soumises aux mêmes menaces que celles du Canada et sont également en déclin.

Une immigration a-t-elle été constatée ou est-elle possible?

- Possible

Des individus immigrants seraient-ils adaptés pour survivre au Canada?

Ils seraient adaptés au climat actuel, mais ne seraient pas moins vulnérables à la rouille vésiculeuse du pin blanc et au dendroctone du pin ponderosa.

- Peut-être

Y a-t-il suffisamment d'habitat disponible au Canada pour les individus immigrants dans l'estuaire du Saint-Laurent?

- Probablement pas

- La possibilité d'une immigration depuis des populations externes existe-t-elle vraisemblable?

Elle est possible mais peu probable en raison de la capacité de dispersion limitée.

- Non

COSEPAC : espèce désignée « en voie de disparition » en novembre 2014.

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a été créé en 1977, à la suite d'une recommandation faite en 1976 lors de la Conférence fédérale-provinciale sur la faune. Le Comité a été créé pour satisfaire au besoin d'une classification nationale des espèces sauvages en péril qui soit unique et officielle et qui repose sur un fondement scientifique solide. En 1978, le COSEPAC (alors appelé Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada) désignait ses premières espèces et produisait sa première liste des espèces en péril au Canada. En vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) promulguée le 5 juin 2003, le COSEPAC est un comité consultatif qui doit faire en sorte que les espèces continuent d'être évaluées selon un processus scientifique rigoureux et indépendant.

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) évalue la situation, au niveau national, des espèces, des sous-espèces, des variétés ou d'autres unités désignables qui sont considérées comme étant en péril au Canada. Les désignations peuvent être attribuées aux espèces indigènes comprises dans les groupes taxinomiques suivants : mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, arthropodes, mollusques, plantes vasculaires, mousses et lichens.

Le COSEPAC est composé de membres de chacun des organismes responsables des espèces sauvages des gouvernements provinciaux et territoriaux, de quatre organismes fédéraux (le Service canadien de la faune, l'Agence Parcs Canada, le ministère des Pêches et des Océans et le Partenariat fédéral d'information sur la biodiversité, lequel est présidé par le Musée canadien de la nature), de trois membres scientifiques non gouvernementaux et des coprésidents des sous-comités de spécialistes des espèces et du sous-comité des connaissances traditionnelles autochtones. Le Comité se réunit au moins une fois par année pour étudier les rapports de situation des espèces candidates.

Remarque : Catégorie « DSIDD » (données insuffisantes pour donner une désignation) jusqu'en 1994, puis « indéterminé » de 1994 à 1999. Définition de la catégorie (DI) révisée en 2006.

Le Service canadien de la faune d'Environnement Canada assure un appui administratif et financier complet au Secrétariat du COSEPAC.

Nom scientifique : Pinus flexilis E. James

Synonymes : Apinus flexilis (E. James) Rydberg

Nom français : Pin flexible

Noms anglais : Limber Pine

Famille : Pinacées

Grand groupe végétal : Gymnospermes (conifères)

Selon de récentes analyses phylogénétiques fondées sur l'ADN (Liston et al., 1999; Liston et al., 2007; Gernandt et al., 2005; Syring et al., 2005; Syring et al., 2007; Eckert et Hall, 2006, etc.), le pin flexible appartient au sous-genre Strobus, à la section Quinquefolia et à la sous-section Strobus, qui comprend 22 espèces de pin dans le monde entier.

Le pin flexible est le plus étroitement apparenté au pin nayar (P. strobiformis) et au pin du Mexique (P. ayacahuite) (Earle, 2010) et semble s'hybrider avec le pin nayar dans les régions où les deux espèces sont cooccurrentes, dans le sud-ouest des États-Unis (Andresen et Steinhoff, 1971). Cette forme intermédiaire sur le plan morphologique est décrite sous le nom de P. flexilis var. reflexa et est limitée au sud-ouest des États-Unis. La taxonomie du pin flexible, du pin nayar et du pin du Mexique ainsi que la relation qui unit ces espèces font actuellement l'objet de débats, mais la population canadienne de pin flexible n'est pas concernée par ceux-ci. En effet, le pin flexible est la seule de ces trois espèces à être présente au Canada.

Au Canada, les individus matures mesurent généralement 3 à 15 m de hauteur et possèdent un houppier arrondi très ramifié (Figure 1). Dans les sites exposés, ils peuvent être rabougris et façonnés par le vent. Dans les sites mésiques abrités, les individus sont généralement plus hauts (jusqu'à 20 m) et présentent un tronc droit et un houppier conique (Douglas et al., 1998). L'écorce est grise et presque lisse chez les jeunes arbres et devient avec le temps brun foncé à noirâtre et découpée en plaques écailleuses (Kral, 1993; Douglas et al., 1998).

Les aiguilles sont réunies par 5 et mesurent 3 à 7 cm de longueur et 1 à 1,5 mm d'épaisseur (Kral, 1993). Les cônes femelles sont ovoïdes, brun clair à brun verdâtre, longs de 7 à 15 cm et larges de 4 à 6 cm. Ils s'ouvrent pour libérer les graines, puis tombent au sol. Les graines sont obovoïdes, brunes, longues de 10 à 15 mm et généralement dépourvues d'ailes. Les cônes mâles mesurent environ 15 mm de longueur et sont jaunâtres (Kral, 1993).

Photo: C. Smith.

Description longue pour la figure 1

Photo d'un pin flexible mature poussant dans un site rocheux exposé. Son houppier est arrondi et fortement ramifié.

Le pin flexible peut être confondu avec le pin à écorce blanche (P. albicaulis) dans les régions où les aires des deux espèces se chevauchent, dans le sud-ouest de l'Alberta et le sud-est de la Colombie-Britannique. Les deux espèces possèdent des feuilles fasciculées par 5 et des houppiers pouvant être de forme semblable et poussent souvent dans des sites rocheux exposés. Les cônes femelles du sont généralement plus longs chez le pin flexible (7 à 15 cm) que chez le pin à écorce blanche (5 à 8 cm) et sont havane chez le pin flexible et violets chez le pin à écorce blanche. En outre, chez le pin flexible, ils s'ouvrent pour libérer les graines, puis tombent au sol, alors que chez le pin à écorce blanche ils demeurent fermés et accrochés à l'arbre jusqu'à ce qu'un animal les ramasse (Kral, 1993). La présence de cônes au sol est souvent le signe permettant le plus facilement de distinguer le pin flexible du pin à écorce blanche. De plus, les cônes mâles sont généralement jaunâtres chez le pin flexible, alors qu'ils sont écarlates chez le pin à écorce blanche.

Au Canada, en plus du pin à écorce blanche, le pin argenté (Pinus monticola) est la seule autre espèce de pin dont les aiguilles sont regroupées par 5 qu'on rencontre dans l'aire de répartition du pin flexible. Il pousse généralement dans des milieux plus mésiques que le pin flexible, et il est rare que les deux espèces soient présentes dans un même peuplement. Le pin argenté se distingue du pin flexible par ses cônes plus larges (10 à 25 cm) et plus longs, ses aiguilles plus minces (4 à 10 cm sur 0,7 à 1 mm, comparativement à 3 à 7 cm sur 1 à 1,5 mm pour le pin flexible et le pin à écorce blanche).

La structure génétique du pin flexible a été évaluée par analyse des allozymes et de l'ADN (Schuster et al., 1989; Latta et Mitton, 1997; Mitton et al., 2000; Schuster et Mitton, 2000; Jorgensen et al., 2002; Bower et al., 2011). Certaines populations canadiennes ont été incluses dans ces études; les similitudes observées entre les populations du Canada et celles du nord des Rocheuses, aux États-Unis, donnent à penser que les résultats obtenus dans le cadre des études visant les populations des États-Unis peuvent s'appliquer aux populations canadiennes.

Dans l'ensemble, la plus grande partie de la diversité génétique est observable à l'intérieur des populations locales plutôt qu'entre les populations. La répartition et l'ampleur de la diversité observée chez le pin flexible sont semblables à celles observées chez d'autres espèces de pin de l'ouest de l'Amérique du Nord dont les graines sont dispersées par les oiseaux (Jorgensen et al., 2002; Bower et al., 2011). Cependant, la diversité correspond à environ le tiers de celle généralement observée chez les espèces de pin dont les graines sont dispersées par le vent (Bower et al., 2011). En outre, cette répartition de la diversité génétique reflète l'origine des populations de pin flexible actuelles, qui sont issues de multiples refuges du Pléistocène et de flux génétiques récents entre les populations (Mitton et al., 2000; Jorgensen et al., 2002). Le flux génétique semble être attribuable à la fois aux échanges de pollen et à la dispersion des graines (Schuster et al., 1989; Schuster et Mitton, 2000), de sorte que les populations isolées et marginales présentent une diversité génétique presque équivalente à celle des grandes populations centrales (Mitton et al., 2000). Même si la population est naturellement fragmentée, on estime que le flux génétique, principalement assuré par le pollen, est suffisant pour empêcher la dérive génétique (Schuster et al., 1989; Jorgensen et al., 2002; Richardson et al., 2010).

Le pin flexible est l'espèce du groupe des pins blancs la plus répandue en Amérique du Nord, mais on observe seulement de faibles tendances, principalement nord-sud, en ce qui a trait aux caractères quantitatifs, notamment la grosseur des cônes, le poids des graines et la croissance des semis (Steinhoff et Andresen, 1971).

Il n'y a actuellement aucune sous-espèce ou variété reconnue pour l'espèce, et rien n'indique que les populations canadiennes présentent une structure génétique particulière ou qu'il y ait des barrières au flux génétique entre ces populations. Ainsi, une seule unité désignable, qui comprend l'espèce dans son ensemble, est reconnue.

Dans une bonne partie de son aire de répartition, le pin flexible pousse le long ou à proximité de la limite des arbres qui marque, à une altitude relativement basse, le début des prairies sèches de terrain élevé. Ces arbres sont soumis à un stress hydrique, et leurs cernes de croissance annuelle peuvent fournir de l'information sur les précipitations et d'autres variables hydrologiques pour les 500 à 1000 dernières années, alors qu'on dispose de données historiques et instrumentales seulement pour les 100 dernières années environ (Case et MacDonald, 1995; Case et MacDonald, 2003; MacDonald et Case 2005; Perez-Valdivia et al., 2010; Vanstone et al., 2010). Cette information est importante pour l'analyse de la portée économique et sociale de la fréquence et de la gravité des sécheresses. Par exemple, la sécheresse connue de 1918 à 1922 dans le sud de l'Alberta, qui a causé de grandes perturbations économiques et sociales, n'était ni inhabituelle ni la plus grave observée au cours des 500 dernières années (Case et MacDonald, 1995). Cette information a aussi révélé que les données actuellement utilisées pour évaluer les débits fluviaux dans les provinces des Prairies sont fondées sur une période inhabituellement stable et humide (Sauchyn et al., 2002; Case et MacDonald, 2003). En outre, elle est importante pour la compréhension de phénomènes climatiques de vaste échelle (El Niño-oscillation australe, oscillation décennale du Pacifique, etc.) et l'évaluation de modèles de prédiction du changement climatique (St Jacques et al., 2011).

Le pin flexible est souvent la seule espèce d'arbre capable de pousser dans les terrains escarpés et venteux du haut des bassins versants, et il joue un rôle important pour la rétention de la neige, le ralentissement de la fonte de la neige et la prévention de l'érosion (Schoettle, 2004). Dans les sites plus humides, le pin flexible est une espèce de début de succession et favorise l'établissement d'autres espèces de conifères ainsi que le phénomène de succession (Rebertus et al., 1991; Donnegan et Rebertus, 1999).

Le pin flexible atteint la limite nord de son aire de répartition au Canada, de sorte qu'il est important pour l'étude des processus génétiques et évolutifs associés au changement climatique et des effets des espèces introduites, notamment le Cronartium ribicola, agent de la rouille vésiculeuse du pin blanc (Franks et al., 2014). Il est essentiel de comprendre ces processus pour la modélisation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements.

En outre, le pin flexible est une « espèce mutualiste clé » (Mills et al., 1993), c'est-à-dire qu'elle est si étroitement associée à d'autres organismes que sa disparition ou la grave diminution de ses populations aurait des répercussions sur l'ensemble de son écosystème (Lanner, 1996) – voir la section « Relations interspécifiques ». Le pin à écorce blanche a un rôle écologique semblable. Cependant, il est lui aussi considéré comme « en voie de disparition » au Canada (COSEWIC, 2010) et est en déclin à cause de plusieurs des menaces qui touchent le pin flexible. En outre, il y a peu de chevauchements entre l'aire de répartition et l'habitat des deux espèces. Ainsi, il est peu probable que le pin à écorce blanche puisse remplir le rôle écologique du pin flexible à la place de ce dernier.

Plusieurs cultivars de pin flexible ont été mis au point à partir de sources diverses provenant de partout dans l'aire de répartition de l'espèce et sont produits par certaines pépinières. L'espèce est attrayante pour les plantations brise-vent et le paysagement, en raison de sa résistance à la sécheresse. Elle est cultivée avec succès à l'extérieur de son aire de répartition naturelle (NDSU, 2013).

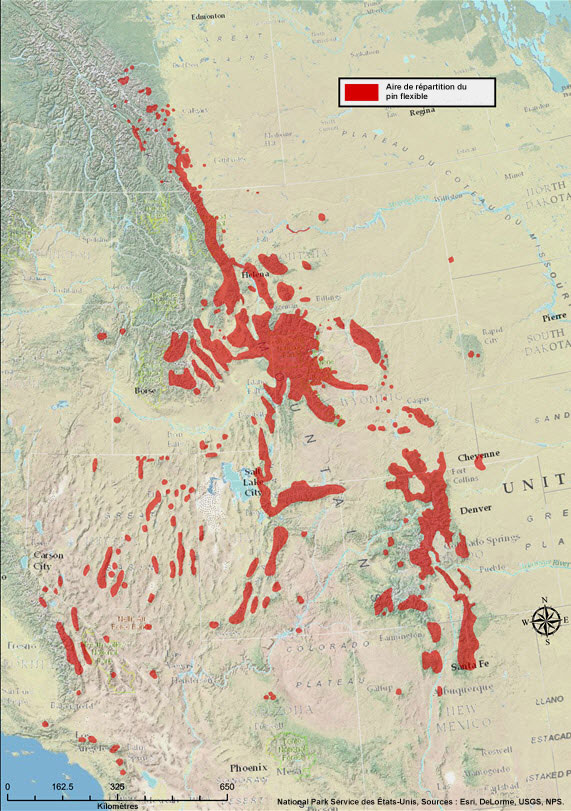

Le pin flexible pousse uniquement dans l'ouest de l'Amérique du Nord (Figure 2), le long des Rocheuses, depuis l'Alberta et la Colombie-Britannique jusque dans le sud du Montana, puis jusqu'au Nouveau-Mexique, ainsi que dans le Grand Bassin, jusque dans le sud de la Californie (Kral, 1993; Tomback et Achuff, 2010). On trouve aussi des occurrences isolées plus à l'est, dans l'ouest du Dakota du Nord, l'ouest du Dakota du Sud (Black Hills) et l'ouest du Nebraska; l'occurrence la plus orientale de l'espèce a été signalée dans le nord-est de l'Oregon (Wallowa Mountains). Des fossiles montrent que l'aire de répartition de l'espèce était plus vaste durant le Pléistocène et s'étendait plus loin vers le sud et vers l'est dans le Grand Bassin des États-Unis ainsi que jusque dans le nord du Mexique, le centre du Nebraska, le Kansas et le Texas (Wells, 1983; Wells et Stewart, 1987; Betancourt, 1990; Rhode et Madsen, 1998). Les mentions du pin flexible au Mexique semblent être attribuables à une classification taxonomique différente de celle utilisée ici (par exemple, Earle, 2010; IUCN, 2010 b).

Photo: C. Smith.

Description longue pour la figure 2

Carte montrant l'aire de répartition mondiale du pin flexible, dans l'ouest de l'Amérique du Nord. L'espèce est présente le long des Rocheuses, depuis l'Alberta et la Colombie-Britannique jusque dans le sud du Montana, puis jusqu'au Nouveau-Mexique, ainsi que dans le Grand bassin, jusque dans le sud de la Californie. On trouve également des occurrences isolées plus à l'est, dans l'ouest du Dakota du Nord, l'ouest du Dakota du Sud, l'ouest du Nebraska ainsi que le nord-est de l'Oregon, cette dernière constituant l'occurrence la plus orientale de l'espèce.

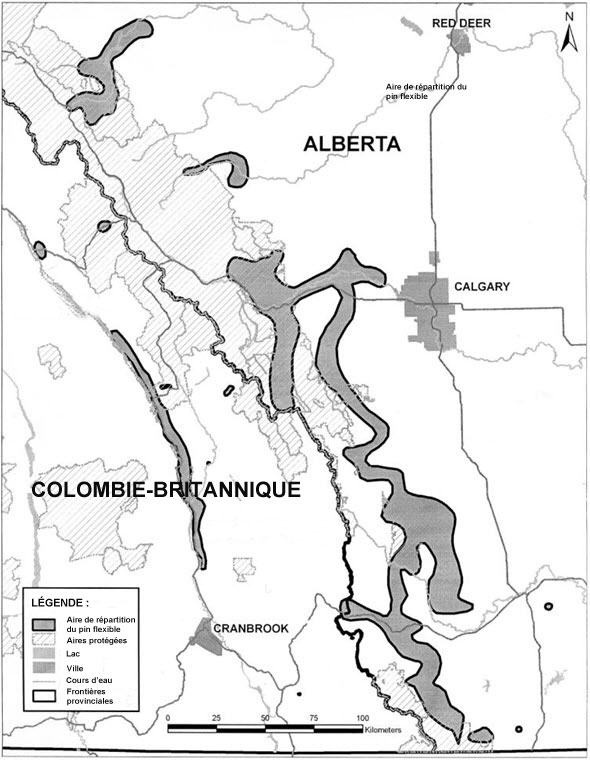

L'aire de répartition canadienne du pin flexible (Figure 3) s'étend le long du côté est du sillon des Rocheuses, depuis le sud-est de la Colombie-Britannique (près de Field, coordonnées approximatives 51°26'N) jusque près de la frontière avec les États-Unis, ainsi que dans les Rocheuses et leurs contreforts, depuis le sud-ouest de l'Alberta (près des plaines Kootenay, coordonnées approximatives 52°16'N) jusqu'à la frontière avec les États-Unis. L'aire de répartition de l'espèce comprend en Alberta des portions des sous-régions naturelles montagnarde, subalpine, de la prairie-parc du piémont et de la prairie à fétuques du piémont (Downing et Pettapiece, 2006) et, en Colombie-Britannique, des zones biogéoclimatiques intérieure à douglas, montagnarde à épinette et à épinette d'Engelmann et à sapin subalpin (Meidinger et Pojar, 1991).

Environ 10 % de l'aire mondiale de l'espèce se trouvent au Canada. L'aire de répartition est en général fragmentée et compte de petites populations isolées, particulièrement près de sa limite nord.

Photo: C. Smith.

Description longue pour la figure 3

Carte montrant l'aire de répartition actuelle du pin flexible au Canada. Celle-ci s'étend le long du côté est du sillon des Rocheuses, depuis le sud-est de la Colombie-Britannique (environs de la ville de Field) jusque près de la frontière avec les États-Unis, ainsi que dans les Rocheuses et leurs contreforts, depuis le sud-ouest de l'Alberta (environs des plaines Kootenay) jusqu'à la frontière avec les États-Unis.

La superficie de la zone d'occurrence (EO) du pin flexible au Canada est évaluée à 44 460 km2, dont environ 80 % se trouvent en Alberta et 20 % en Colombie-Britannique.

La superficie de l'indice de zone d'occupation (IZO), estimée à l'aide d'une grille à carrés de 2 km de côté et des données d'occurrence d'élément (ACIMS, 2011; BC-CDC, 2011; Moody, comm. pers., 2011; Achuff, obs. pers.), est de 1480 km2, dont 1420 km2 en Alberta et 60 km2 en Colombie-Britannique. Il est fort probable que les données d'occurrence d'élément ne représentaient pas toutes les populations locales, de sorte que l'IZO présenté ici est une sous-estimation. Cependant, plusieurs populations de pin flexible occupent des zones de moins de 1 km2; l'utilisation d'une grille à carrés de 2 km de côté entraîne donc une surestimation par rapport à la zone d'occupation biologique.

La plus grande partie de l'information dont on dispose sur la répartition du pin flexible au Canada est issue d'inventaires des ressources naturelles et d'activités de suivi opérationnel réalisés en Alberta (Holland et Coen, 1982; Achuff et al., 2002; ACIMS, 2011; ESIS, 2011; FIAS, 2011; WLIS, 2011, etc.) et en Colombie-Britannique (Achuff et al., 1984; Lea, 1984; Achuff et al., 1993; BC-CDC, 2011; BEC, 2011; E-flora BC, 2011). En outre, des renseignements ont été tirés des étiquettes de spécimens déposés dans les herbiers d'universités et d'organismes gouvernementaux par les Centres de données sur la conservation de ces deux provinces ainsi que de projets de recherche universitaires. Au total, des centaines, voire des milliers de jours-personnes de recherche ont été consacrés au pin flexible dans son aire de répartition canadienne.

En outre, des recherches ciblées (environ 35 jours-personnes) ont été réalisées récemment dans le sud-est de la Colombie-Britannique, et la documentation scientifique concernant la présence du pin flexible au Canada a été consultée.

Grâce à toutes ces activités de recherche, un degré de confiance élevé est associé à la répartition (zone d'occurrence) connue du pin flexible au Canada. Toutefois, on dispose de renseignements moins détaillés sur l'emplacement des sous-populations locales (utilisé pour le calcul de l'IZO). Il a donc été impossible de délimiter les sous-populations et d'en déterminer le nombre.

Dans son aire de répartition canadienne, le pin flexible se rencontre généralement dans des sites chauds et secs, dans la sous-région naturelle montagnarde et la portion inférieure de la sous-région naturelle subalpine d'Alberta (Downing et Pettapiece, 2006) ainsi que dans les zones biogéoclimatiques intérieure à douglas, montagnarde à épinette et à épinette d'Engelmann et sapin subalpin (portion inférieure) de Colombie-Britannique (Meidinger et Pojar, 1991). L'espèce pousse généralement à des altitudes d'environ 850 m à 1900 m. Toutefois, certaines occurrences se trouvent dans la partie supérieure de la région subalpine, à une altitude de jusqu'à environ 2000 m, où l'espèce peut former des peuplements mixtes avec le pin à écorce blanche. Des occurrences situées en haute altitude, jusqu'à 3800 m (Steele 1990; Millar et al., 2007), sont plus couramment observées aux États-Unis. Le pin flexible peut donc se rencontrer dans des sites d'altitude relativement haute ou basse, à la limite des arbres. Il pousse sur des versants peu inclinés à escarpés (angle de 20 à 80 %) généralement exposés au sud ou à l'ouest. En Colombie-Britannique, la majeure partie des peuplements de pin flexible se trouve sur des falaises et des crêtes escarpées, alors qu'en Alberta certains peuplements se trouvent dans des terrains, des crêtes rocheuses et des affleurements rocheux à pente douce. Les sites occupés par le pin flexible sont souvent exposés aux forts vents, en plus de présenter un sol peu profond à drainage bon à rapide et de se situer sur les versants où les températures sont élevées, ce qui favorise la création d'un déficit hydrique considérable et nuit à la croissance des individus.

Le pin flexible pousse dans une variété de substrats rocheux, notamment le calcaire et le grès, ainsi que dans les substrats morainiques et les graviers fluviatiles, dans les sols régosoliques ou brunisoliques à drainage bon à rapide (Timoney, 1999; Achuff et al., 2002).

Le pin flexible forme généralement des peuplements clairsemés ou pousse de façon éparse, entouré d'un sous-étage herbeux ou arbustif. Au Canada, on le rencontre souvent aux côtés des espèces suivantes : douglas de Menzies (Pseudotsuga menziesii), pin tordu (Pinus contorta), genévrier des Rocheuses (Juniperus scopulorum), genévrier commun (J. communis), genévrier horizontal (J. horizontalis), potentille frutescente (Dasiphora fruticosa), shépherdie du Canada (Shepherdia canadensis), fétuque scabre (Festuca campestris) et koelérie à crêtes (Koeleria macrantha) (Timoney, 1999; Achuff et al., 2002; ACIMS, 2011).

Le pin flexible est une composante importante de six communautés écologiques préoccupantes du point de vue de la conservation (qui font l'objet d'un suivi) en Alberta (Allen, 2010), dont la plupart sont classées dans la catégorie « en péril » (S2). En Colombie-Britannique, les communautés de pin flexible ont été décrites mais n'ont pas été classées (Utzig et al., 1977; BC-CDC, 2011).

Le pin flexible est considéré comme intolérant à l'ombre, et des études sur la dynamique des peuplements réalisées à haute et à basse altitudes ont montré qu'il est une espèce pionnière des sites perturbés par les incendies (Rebertus et al., 1991; Webster et Johnson, 2000). Une fois qu'il est établi, le pin flexible favorise souvent l'établissement d'autres espèces végétales, notamment des espèces d'arbres qui peuvent finir par le remplacer (Rebertus et al., 1991; Baumeister et Callaway, 2006). Dans les peuplements mixtes, en milieux mésiques, il peut être remplacé par d'autres espèces de conifères, dont le douglas de Menzies, l'épinette d'Engelmann (Picea engelmannii), le sapin subalpin (Abies lasiocarpa) et le pin tordu (Steele, 1990; Rebertus et al., 1991; Donnegan et Rebertus, 1999; Coop et Schoettle, 2009). Sa persistance dans ces milieux où il est soumis à une forte concurrence exercée par d'autres espèces de conifères semble dépendre des incendies de forêt périodiques de forte intensité (Coop et Schoettle, 2009).

Dans les communautés de pin flexible, l'intervalle entre les incendies varie grandement, allant de 2 à 30 ans dans les sites en faible altitude (Wright et Bailey, 1982) à plusieurs centaines d'années dans certains peuplements situés en altitude élevée (Veblen, 1986; Rebertus et al., 1991; Coop et Schoettle, 2009; Coop et al., 2010). La dynamique de métapopulations est bien illustrée par certains peuplements qui ont été détruits par le feu, puis se sont rétablis grâce aux graines provenant de sous-populations adjacentes (Webster et Johnson, 2000; Coop et Schoettle, 2009). Dans la même région, d'autres peuplements ont subi des incendies périodiques, qui ne les ont toutefois pas détruits, et d'autres n'ont subi aucun incendie depuis des centaines d'années (Webster et Johnson, 2000; Sherriff et al., 2001). Dans les peuplements incendiés, des épisodes de recrutement accru ont été observés après les incendies (Donnegan et Rebertus, 1999; Webster et Johnson, 2000; Coop et Schoettle, 2009). Dans le cas de certains peuplements de pin flexible qui sont situés à la limite de l'aire de l'espèce et sont entourés de prairies, les incendies fréquents semblent avoir limité la régénération de l'espèce. La récente suppression des incendies a permis à l'espèce de se propager dans les prairies adjacentes et aux peuplements de se densifier (Keane et al., 2002; Brown et Schoettle, 2008).

Certains peuplements de pin flexible, souvent ceux situés dans les sites où les conditions sont extrêmes et sèches, forment des communautés stables et persistantes (Webster et Johnson, 2000; Tomback et al., 2005), ce qui est probablement attribuable à la tolérance physiologique du pin flexible, supérieure à celles d'autres espèces d'arbres.

Au Canada, l'habitat du pin flexible n'a probablement diminué de façon considérable au cours des cent dernières années. Cependant, la prévention et la suppression des incendies pourraient avoir causé une diminution de la qualité de l'habitat de l'espèce, en entraînant une hausse de la compétition, une accélération de la succession végétale et une hausse de la force des incendies. En outre, on s'attend à ce que le changement climatique cause une diminution de la qualité de l'habitat de l'espèce dans le futur, comme il est expliqué plus bas, ainsi qu'une modification de la superficie et de l'étendue de l'habitat. Cependant, la rapidité et l'ampleur de ces changements sont incertaines. Des tendances semblables en ce qui a trait à la qualité et à la superficie de l'habitat sont prévues aux États-Unis.

Le pin flexible est longévif et vit fréquemment plusieurs centaines d'années (McCune, 1988). Des individus âgés de plus de 1000 ans ont déjà été signalés (Schuster et al., 1995; Keeley et Zedler, 1998). En général, l'âge maximal augmente avec l'augmentation de l'altitude, en raison de la diminution de la fréquence des incendies (Schuster et al., 1995). L'espèce se reproduit uniquement par ses graines (Steele, 1990). La production de cônes commence généralement vers l'âge de 50 ans, voire parfois uniquement vers l'âge de 200 ans (Schoettle, 2004), et peut se poursuivre pendant plusieurs centaines d'années.

Le cycle de reproduction du pin flexible est semblable à celui d'autres espèces de pin, et il s'écoule deux ans entre la production des cônes et l'arrivée à maturité des graines. Le pollen est dispersé par le vent, principalement en juin et en juillet (Steele, 1990) et surtout à l'échelle locale, mais il arrive qu'il soit dispersé sur des distances de plus de 100 km (Schuster et al., 1989; Schuster et Mitton, 2000). La fécondation se produit au printemps ou au début de l'été de l'année suivante, environ 13 mois après la pollinisation, et les cônes arrivent généralement à maturité en août et en septembre (Schmidt et Lotan, 1980). Les semences sont grosses (10 à 15 mm) et généralement dépourvues d'ailes, mais certaines présentent une aile vestigiale qui n'est pour ainsi dire pas fonctionnelle pour la dispersion par le vent (Lanner, 1985; Kral, 1993). Des semis apparaissent en masse tous les 4 ou 5 ans, mais ce phénomène varie grandement sur le plan spatial et temporel (Steele, 1990; Keane et Schoettle, 2011).

Lorsque les cônes s'ouvrent à la fin de l'été, les graines sont récoltées, dispersées et cachées par des animaux, principalement le Cassenoix d'Amérique et l'écureuil roux (Benkman et al., 1984; Tomback et Linhart, 1990; Tomback et al., 2005). Après la dispersion, les graines qui ne sont pas retrouvées ou consommées par les oiseaux ou les rongeurs germent généralement en deux ans (Webster et Johnson 2000). Le taux de survie des semis semble principalement déterminé par le stress hydrique (Keuppers, 2010) et augmente lorsque les semis sont abrités par des « objets-mères » qui créent une microtopographie favorable (Coop et Schoettle, 2009). Les semis du pin flexible soutiennent difficilement la concurrence exercée par les autres plantes, l'espèce ayant adopté une stratégie axée sur la persistance associée à la tolérance aux conditions ne convenant pas aux autres espèces plutôt qu'à la capacité de compétition (Schoettle et Rochelle, 2000; Schoettle, 2004).

La durée d'une génération est difficile à évaluer, car l'espèce est longévive, et on dispose de peu de données démographiques sur elle. En supposant que le taux de mortalité annuel des individus mature (1 %) est actuellement environ le double du taux « normal » et que l'âge à la première reproduction est d'environ 50 ans et en utilisant la formule « 1/taux de mortalité + âge à la première reproduction », on obtient une durée approximative de 250 ans (1/0,005 + 50 ans = 250 ans ; IUCN, 2013 – équation 2). Ces résultats concordent avec ceux obtenus par Field et al. (2012) pour les pins flexibles matures sains : un taux de survie moyen de 0,9950 (0,9840 à 1,000). Si on utilise le taux de mortalité actuel, on obtient une durée d'environ 150 ans (1/0,01 + 50 = 150).

Des études physiologiques sur le pin flexible ont révélé la capacité de l'espèce à composer avec le stress hydrique et à optimiser la photosynthèse (Schoettle et Rochelle, 2000; Letts et al., 2009). En plus de posséder les caractères structuraux et physiologiques associés à la résistance au stress hydrique et communs aux conifères en général (Gao et al., 2002), le pin flexible présente des caractères qui lui permettent de maintenir un taux annuel positif de photosynthèse nette, c'est-à-dire des aiguilles à longue durée de vie (4,4 à 9,6 ans; Barrick et Schoettle, 1996), une surface foliaire spécifique faible (Letts et al., 2009) et une densité stomatique faible (Schoettle et Rochelle, 2000). Les espèces qui présentent une densité stomatique faible possèdent généralement une efficacité d'utilisation de l'eau élevée durant la photosynthèse (Letts et al., 2009).

Les taux de photosynthèse nette sont plus élevés durant le printemps et le début de l'automne, périodes où le stress hydrique est faible, qu'en juillet et en août (Letts et al., 2009), ce qui indique que l'espèce a besoin d'un taux d'humidité atmosphérique élevé. Les résultats des études sont contradictoires quant à l'effet de la température sur la croissance du pin flexible; selon certaines études, la température de l'air n'a pas d'effet particulier sur la croissance de l'espèce (Schoettle et Rochelle, 2000), alors que selon certaines autres études l'interaction entre la température et les précipitations entraîne une réaction complexe chez l'espèce (Millar et al., 2007). L'établissement et la croissance des semis semblent plus étroitement liés à la disponibilité d'eau qu'à la température (Kueppers, 2010; Moyes et al., 2013).

Les individus matures sont assez résistants au stress hydrique, comme en témoigne la longue durée de vie de certains (plus de 1000 ans; Case et MacDonald, 2003), qui ont survécu à de nombreuses sécheresses. Une étroite corrélation a été observée entre la croissance et les précipitations annuelles totales, et les arbres âgés sont moins sensibles aux variables climatiques que les plus jeunes (Case et MacDonald, 1995; Millar et al., 2007).

Dans l'ensemble, le pin flexible semble présenter une large tolérance ou plasticité physiologique au stress hydrique (Schoettle et Rochelle, 2000) et être limité par le stress hydrique à la limite inférieure de sa répartition altitudinale. Certaines études donnent à penser que le stress hydrique ne constitue pas un facteur limitatif pour la propagation potentielle de l'espèce en altitude élevée (Schoettle et Rochelle, 2000; Letts et al., 2009; Reinhardt et al., 2011), mais selon une autre étude (Moyes et al., 2013) il constitue aussi une contrainte pour l'établissement des semis à la limite des arbres.

Des individus de l'espèce ont été cultivés avec succès à partir de graines et transplantés en milieu naturel (Asebrook et al., 2011; Casper et al., 2011; Smith et al., 2011 b), et des lignes directrices sur le transfert de semence, fondées sur les profils de diversité génétique, ont été mises au point (Mahalovich, 2006).

L'effet des incendies sur le pin flexible dépend largement de l'intensité des feux et de l'intervalle entre les incendies. L'écorce du pin flexible est mince et ne résiste pas au feu, de sorte que les individus de l'espèce peuvent facilement être tués par les incendies graves. Cependant, le pin flexible se rencontre souvent dans des sites secs et dégagés où les matières combustibles peuvent être clairsemées et discontinues; les incendies peuvent donc avoir une répartition irrégulière et être de faible intensité dans ces milieux, entraînant la mort de seulement une partie de la sous-population de pin flexible (Webster et Johnson, 2000; Brown et Schoettle, 2008). Après les incendies de grande intensité entraînant le remplacement des peuplements, le pin flexible peut disparaître dans une région, puis une sous-population locale peut y être rétablie rapidement grâce aux semences apportées depuis les populations adjacentes par le Cassenoix d'Amérique (Rebertus et al., 1991; Donnegan et Rebertus, 1999; Webster et Johnson, 2000; Brown et Schoettle, 2008; Cooop et Schoettle, 2009). Le pin flexible, grâce à ses caractères physiologiques lui permettant de résister à la sécheresse, peut s'établir dans les sites secs qui sont peu propices à d'autres espèces de conifères (Coop et Schoettle, 2009).

Le pin flexible dépend grandement du Cassenoix d'Amérique pour la dispersion de ses graines et sa régénération (Tomback et Kramer, 1980; Lanner, 1988; Tomback et Linhart, 1990; Tomback et al., 2005). Le Cassenoix d'Amérique prélève les graines dans les cônes fixés aux arbres et les disperse sur des distances allant généralement de quelques mètres à plusieurs km (jusqu'à 22 km), puis cache les graines par groupes de 1 à 5 (Vander Wall et Balda, 1977; Carsey et Tomback, 1994; Tomback et al., 2005). Il peut transporter jusqu'à 125 graines à la fois dans sa poche sublinguale et peut cacher plus de 30 000 graines par ha au cours d'une année (Lanner et Vander Wall, 1980). Le Geai de Steller (Cyanocitta stelleri) récolte lui aussi les graines dans les cônes ouverts et les cache dans le sol ou dans d'autres endroits (Tomback et al., 2011). Cependant, cette espèce est absente de la plus grande partie de l'aire de répartition du pin flexible en Alberta (FAN, 2007), et son rôle semble beaucoup moins important que celui du Cassenoix d'Amérique.

Après l'ouverture des cônes, certaines graines restent prises dans la résine (Tomback et Kramer, 1980), alors que d'autres tombent au sol, où elles peuvent être ramassées et cachées par de petits rongeurs, qui les dispersent sur de courtes distances. Toutefois, ces graines ne semblent pas être d'une grande importance pour la régénération de l'espèce (Schoettle et Rochelle, 2000; Tomback et al., 2005; Tomback et al., 2011).

Le pollen dispersé par le vent et les graines dispersées par les animaux, principalement le Cassenoix d'Amérique, assurent un flux génétique entre les populations. La population de l'espèce est naturellement fragmentée, mais on croit que ce flux génétique est suffisant pour que la dérive génétique soit évitée (Schuster et al., 1989; Schuster et Mitton, 2000; Jorgensen et al., 2002), et on ne considère pas que la population de pin flexible est gravement fragmentée au Canada.

La migration potentielle de l'espèce sous l'effet du changement climatique est examinée ci-dessous, dans la section « Changement climatique ».

La forte dépendance du pin flexible envers le Cassenoix d'Amérique pour la dispersion et la reproduction est décrite plus bas, dans la section « Dispersion ». Les interactions de l'espèce avec la rouille vésiculeuse du pin blanc et le dendroctone du pin ponderosa (Dendroctonus ponderosae) sont décrites ci-après, dans la section « Menaces et facteurs limitatifs ».

En outre, le pin flexible est lié à d'autres espèces, principalement à cause de ses graines, qui constituent une importante source de nourriture pour de nombreux animaux, dont l'écureuil roux (Tamiasciurus hudsonicus) et d'autres petits mammifères, l'ours noir (Ursus americanus), le grizzli (U. arctos) ainsi qu'un certain nombre d'oiseaux, plus particulièrement le Cassenoix d'Amérique (Nucifraga columbiana; Smith et Balda, 1979; Kendall, 1983; Benkman et al., 1984; Tomback et Linhart, 1990; Benkman, 1995; McCutchen, 1996; Tomback, 2001; Peters, 2011; Tomback et al., 2011).

Il arrive que les écureuils récoltent une grande partie des cônes avant que ceux-ci aient libéré leurs graines. Cette prédation semble avoir créé une pression de sélection qui a entraîné une certaine réaffectation de l'énergie et des ressources servant à la production de graines vers la création de caractères morphologiques de défense chez les cônes (Smith, 1970; Benkman, 1995; Siepielski et Benkman, 2007; Siepielski et Benkman, 2008).

Le pin flexible interagit souvent avec d'autres espèces de végétaux, notamment des arbres. En effet, il favorise l'établissement de ces végétaux, particulièrement dans les sites où les conditions sont rigoureuses, en créant des microsites protégés constituant des abris (Rebertus et al., 1991; Baumeister et Callaway, 2006). Plus tard dans la succession, ces espèces peuvent entrer en compétition avec le pin flexible et créer des conditions qui sont défavorables à sa persistance (par exemple, le douglas de Menzies) ou causer une augmentation de la fréquence et de la gravité de la rouille vésiculeuse du pin blanc (espèces du genre Ribes).

En outre, l'espèce a des interactions avec certains champignons, positives dans certains cas et négatives dans d'autres. Comme toutes les autres espèces de pin, le pin flexible dépend des champignons mycorhiziens pour sa croissance et sa survie; ces champignons favorisent le prélèvement des nutriments, en plus d'offrir une protection contre les agents pathogènes, les organismes terricoles nuisibles, les métaux lourds et la sécheresse (Smith et Read, 1997). Plus de 26 espèces de champignons mycorhiziens ont été signalés en association avec le pin flexible, et des recherches plus approfondies sur le sujet sont en cours (Cripps et Antibus, 2011). Certaines espèces de champignons mycorhiziens sont associées uniquement aux espèces de pin possédant des fascicules à cinq aiguilles, et des données de plus en plus nombreuses indiquent que les champignons mycorhiziens présentent une spécificité à l'égard de l'espèce et de l'âge des arbres hôtes ainsi que des conditions locales (Tedersoo et al., 2009). Ces interactions pourraient être essentielles à l'établissement des semis dans les peuplements décimés ou dans les nouveaux sites où des graines arrivent par dispersion naturelle ou assistée (Desprez-Loustau et al., 2007).

Cependant, certains champignons non mycorhiziens peuvent causer la mort des graines et endommager les aiguilles, les tiges et les racines (Burns et Honkala, 1990). Le champignon causant les dommages les plus considérables est sans doute le Dothistroma septosporum (Jackson et Lockman, 2003; Woods et al., 2005), qui s'attaque aux aiguilles; il a récemment causé une mortalité importante au Montana (Schwandt et al., 2010), et sa répartition semble s'étendre (Watt et al., 2009; Sturrock et al., 2011). Un autre champignon, le Cronartium comandrae (responsable de la rouille-tumeur oblongue), s'hybride naturellement avec le champignon responsable de la rouille vésiculeuse du pin blanc et a récemment été signalé chez le pin flexible (Joly et al., 2006). On ignore encore quelles pourraient être les conséquences de ce phénomène pour le pin flexible.

De plus, le pin flexible est touché par d'autres parasites, notamment l'Arceuthobium cyanocarpum, plante qui n'a pas encore été signalée au Canada mais s'attaque aux espèces du genre Pinus dans certaines régions du Montana. Dans l'ouest des États-Unis, elle est considérée pour le pin flexible comme le deuxième organisme nuisible en importance, après l'agent de la rouille vésiculeuse du pin blanc (Taylor et Mathiasen, 1999). Avec le changement climatique, cette plante parasite pourrait se propager jusqu'au Canada.

En outre, il faut mentionner la relation potentiellement importante entre le pin flexible et l'Argyresthia flexilis, papillon nocturne dont la chenille se nourrit exclusivement des aiguilles du pin flexible (Freeman, 1972). Ce papillon est apparemment extrêmement rare au Canada et figure sur la liste des espèces candidates aux fins d'une évaluation par le Sous-comité de spécialistes des arthropodes du COSEPAC (COSEWIC, 2013). Le déclin des populations de pin flexible pourrait avoir des répercussions sur cet insecte, notamment la disparition concomitante de populations locales des deux espèces (Colwell et al., 2012). Toutefois, étant donné que cette relation n'est pas réciproque, c'est-à-dire que le papillon dépend du pin flexible, mais non l'inverse, le risque est sans doute plus élevé pour le papillon. De même, l'Ips woodi, scolyte, est fortement ou peut-être entièrement limité au pin flexible au Canada, même s'il a déjà été observé chez le pin à écorce blanche en Colombie-Britannique (une seule mention, par Valemount; Bright, 1976) et dans l'État de Washington (Furniss et Johnson, 1995)

L'information sur les tendances des populations est fondée sur des études de suivi réalisées par Parcs Canada, le Service canadien des forêts, le U.S. National Parks Service, Alberta Environment and Sustainable Resource Development et Alberta Parks. Des parcelles de suivi ont été délimitées partout dans l'aire de répartition du pin flexible, en Alberta et en Colombie-Britannique (Smith et al., 2011a). En 2003 et 2004, 12 parcelles qui avaient fait l'objet de relevés pour la dernière fois en 1996 ont été revisitées, et 73 nouvelles parcelles ont été délimitées dans les Rocheuses canadiennes; ces 85 parcelles ont été visitées de nouveau en 2009 (Smith et al., 2011a; Smith et al., 2013). À chaque visite, on a dénombré les arbres vivants et les arbres morts.

Le nombre d'individus matures de l'espèce a été évalué au moyen de l'indice de zone d'occupation et de la densité moyenne des peuplements (nombre d'arbres matures/ha). Les individus ayant un diamètre à hauteur de poitrine (dhp) d'au moins 10 cm ont été considérés comme matures. Selon les données recueillies dans les parcelles en Alberta et en Colombie-Britannique (Smith et al., 2013), la densité moyenne est de 300 individus matures par ha (ha). L'effectif total au Canada est donc évalué à 44,4 millions d'individus matures (300 individus matures/ha × 148 000 ha). Cette estimation comporte une certaine part d'incertitudes, car il est possible que les individus qui présentent des chancres causés par la rouille vésiculeuse du pin blanc ne puissent pas être considérés comme des « individus matures » (capables de se reproduire). En effet, ces chancres peuvent tuer les portions du houppier où les cônes sont produits, ce qui signifie que le nombre d'individus matures pourrait être surestimé. Par contre, dans certains milieux, les individus peuvent être rabougris (krummholz) et avoir un dhp de moins de 10 cm, mais tout de même produire des cônes, de sorte qu'ils pourraient être considérés comme des individus matures. Toutefois, on ne dispose d'aucune estimation fiable de la proportion d'individus dont le houppier a été tué par les chancres et d'individus rabougris matures.

Au Canada, les populations de pin flexible sont actuellement en déclin, et on s'attend à ce que ce déclin se poursuivre en raison des effets combinés de la rouille vésiculeuse du pin blanc, du dendroctone du pin ponderosa et du changement climatique. Aucune fluctuation rapide ou extrême (de plus d'un ordre de grandeur) de l'effectif des populations de pin flexible n'a été observée.

La rouille vésiculeuse du pin blanc est actuellement la principale cause de déclin de la population de pin flexible (Smith et al., 2011a; Smith et al., 2013). Au Canada, le taux de maladie est passé de 33 % durant la période 2003-2004 à 43 % en 2009 (Smith et al., 2011a; Smith et al., 2013). Les populations de dendroctone du pin ponderosa sont actuellement faibles dans l'habitat du pin flexible au Canada et ne causent pas un taux de mortalité élevé chez l'espèce. En effet, seulement 4 % des individus qui sont morts entre la période 2003-2004 et 2009 ont été tués par le dendroctone du pin ponderosa (Smith et al., 2013). Il est actuellement impossible d'évaluer les effets du changement climatique sur le taux de mortalité de l'espèce; toutefois, on s'attend à ce qu'il entraîne initialement une hausse des effets de la rouille vésiculeuse du pin blanc et du dendroctone du pin ponderosa. Ainsi, les tendances des populations présentées ci-dessous sont essentiellement attribuables uniquement aux effets de la rouille vésiculeuse du pin blanc.

Aux fins de la présente évaluation, les taux de mortalité annuelle moyens ont été estimés pour chacune des 85 parcelles de suivi de Smith et al. (2011a). Deux formules ont été utilisées, selon que le site avait été visité deux ou trois fois (tableau 1; annexe 1). Dans le cas des sites visités deux fois, le taux de mortalité annuelle a été calculé en soustrayant le pourcentage d'arbres morts observé en 2003-2004 à celui observé en 2009, puis en divisant le résultat obtenu par 5,5 (intervalle moyen, en années, entre la période 2003-2004 et 2009). Dans le cas des sites visités trois fois, le taux de mortalité annuelle a été calculé au moyen de la pente de la droite de régression linéaire représentant le pourcentage d'arbres morts au fil du temps.

| Zone | Emplacement | Taux de mortalité moyen (1996) |

Taux de mortalité moyen (2003-04) |

Taux de mortalité moyen (2009) |

Taux de mortalité annuelle Table Footnotef (Toutes les années) |

|---|---|---|---|---|---|

| Nord | Vallée de la Bow jusqu'aux plaines Kootenay | - | 12 | 13 | 0,18 |

| Centre | Route 3 jusqu'à la vallée de la Bow | - | 32 | 37 | 0,91 |

| Centre | Whaleback | 15 | 43 | 32 | 1,45 |

| Sud | Route3 jusqu'au parc national des Lacs-Waterton | - | 45 | 52 | 1,27 |

| Sud | Parc national des Lacs-Waterton | 40 | 56 | 52 | 0,99 |

| Moyenne ± écart-type | - | - | - | - | 0,96 ± 0,44 |

| Ensemble complet de données (n = 85 parcelles) Table Footnoteg | - | - | - | - | - |

| Moyenne | - | 32,04 | 28,85 | 33,02 | 1,06 |

| Écart-type | - | 15,87 | 19,40 | 21,76 | 1,61 |

| Intervalle de confiance à 95 % | - | 9,00 | 4,12 | 4,63 | 0,34 |

Selon cette estimation, les taux de mortalité annuelle variaient d'une région à l'autre, allant de 0,18 % à 1,45 %. Le taux moyen général est de 1,06 %, et l'intervalle de confiance à 95 % est de 0,34 % (tableau 1). En projetant le taux de mortalité annuelle moyen sur 100 ans, le taux de déclin estimé du pin flexible au Canada est de 66 % [1 - (1 - 0,0106)100 = 0,66; (tableau 3)]. Content Footnote1Si on utilise les valeurs supérieure et inférieure de l'intervalle de confiance à ± 95 %, le déclin projeté sur 100 ans va de 51 à 76 % (tableau 3).

| Niveau de la menace | Portée | Gravité | Immédiateté | Impact |

|---|---|---|---|---|

| Rouille vésiculeuse du pin blanc (8.1. Espèces exotiques envahissantes) | Généralisée | Extrême | Élevée | Très élevé |

| Dendroctone du pin ponderosa (8.2. Espèces indigènes problématiques) | Généralisée | Extrême | Élevée | Très élevé |

| Changement climatique (11. Changement climatique) | Généralisée | Extrême | Élevée | Très élevé |

| Année | Taux de mortalité annuelle Table Footnoteh 1,06% Nbre d'individus matures |

Taux de mortalité annuelle Table Footnoteh 1,06% Déclin |

Taux de mortalité annuelle Table Footnoteh 1,40% Nbre d'individus matures |

Taux de mortalité annuelle Table Footnoteh 1,40% Déclin |

Taux de mortalité annuelle Table Footnoteh 0,72% Nbre d'individus matures |

Taux de mortalité annuelle Table Footnoteh 0,72% Déclin |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 | 44 400 000 | 0 % | 44 400 000 | 0 % | 44 400 000 | 0 % |

| 10 | 39 911 866 | 10 % | 38 561 340 | 13 % | 41 304 812 | 7 % |

| 20 | 35 877 411 | 19 % | 33 490 472 | 25 % | 38 425 395 | 13 % |

| 30 | 32 250 775 | 27 % | 29 086 430 | 34 % | 35 746 706 | 19 % |

| 40 | 28 990 734 | 35 % | 25 261 525 | 43 % | 33 254 752 | 25 % |

| 50 | 26 060 232 | 41 % | 21 939 601 | 51 % | 30 936 515 | 30 % |

| 60 | 23 425 956 | 47 % | 19 054 514 | 57 % | 28 779 887 | 35 % |

| 70 | 21 057 965 | 53 % | 16 548 819 | 63 % | 26 773 600 | 40 % |

| 80 | 18 929 339 | 57 % | 14 372 627 | 68 % | 24 907 174 | 44 % |

| 90 | 17 015 884 | 62 % | 12 482 607 | 72 % | 23 170 859 | 48 % |

| 100 | 15 295 848 | 66 % | 10 841 128 | 76 % | 21 555 585 | 51 % |

Pour diverses raisons, les projections sur 100 ans demeurent incertaines, comme c'est le cas de toutes les projections démographiques. Dans le cas présent, les sources d'incertitude sont notamment : le fait que le nombre d'années (5 à 13) pour lesquelles on dispose de données est faible par rapport à la portée temporelle de la projection; les variations géographique et temporelle et la variation liée à la taille en ce qui a trait aux taux de maladie et de mortalité; la contribution future inconnue du recrutement à la croissance de la population; la possibilité qu'une résistance naturelle apparaisse au cours de la période de 100 ans.

Il est probable que les taux de mortalité annuelle et de fécondité changeront à court terme. Un nombre élevé d'individus présentent des chancres actifs sur le tronc ou sur les branches, à moins de 15 cm du tronc (ceux-ci risquent de croître jusqu'au tronc et de tuer l'arbre en moins de 10 ans; Kearnes et al., 2009), ce qui donne à penser qu'une augmentation du nombre d'individus dont le haut du houppier est mort pourrait bientôt être observée (Smith et al., 2013). Il est à signaler qu'il est moins fréquent d'observer chez le pin flexible que chez le pin à écorce blanche le phénomène où la rouille vésiculeuse du pin blanc tue seulement la partie supérieure du houppier, qui sert à la reproduction; le pin flexible peut produire des cônes dans la partie inférieure de son houppier, mais la production de cônes s'en trouve tout de même réduite.

Actuellement, on considère que le taux de croissance de la population est déterminé uniquement par la mortalité des individus matures, car le recrutement d'individus matures issus de semis semble être très faible, voire probablement négligeable (Smith, comm. pers., 2013). On dispose de peu de renseignements sur le taux de recrutement. Les semis meurent 1 à 3 années après l'infection (Schoettle et Sniezko, 2007) et se décomposent rapidement, ce qui rend difficile l'évaluation du taux de mortalité des semis (Field et al., 2012). Smith et al. (2013) ont observé, au cours d'une période de 5 ou 6 ans, que le taux de parcelles où des semis étaient présents avait légèrement augmenté, passant de 76 % à 85 %, et que le taux de semis infectés par la rouille avait diminué, passant de 8 % à 4 %. Cependant, ils ont également observé une hausse du taux d'infection des semis les plus hauts et les plus âgés dans le cas des deux périodes de collecte de données, ce qui donne à penser que le taux d'infection pourrait augmenter de façon épisodique dans le temps, fort probablement au cours des années où les conditions environnementales sont favorables à la propagation de la rouille vésiculeuse du pin blanc. La diminution de la proportion de semis appartenant à la catégorie de taille supérieure laisse croire qu'il est probable que peu de semis parviennent à maturité. Selon des études en serre, le taux d'infection est trois fois plus élevé chez les semis du pin flexible que chez ceux du pin à écorce blanche (Hoff et McDonald, 1993). Selon les estimations, si on tient compte uniquement de la mortalité causée par la rouille, seulement environ 3 % des semis de pin à écorce blanche atteignent l'âge de 100 ans (taux calculé en fonction des taux de survie par classes d'âge de Ettl et Cotone, 2004, et de Keane et al., 1990). Ainsi, on peut supposer que le taux de recrutement des semis du pin flexible est très faible.

En outre, d'autres facteurs entraînent une diminution du recrutement, notamment la diminution de la dispersion des graines (la proportion des graines consommée par les animaux augmente du fait que la production de graines est moins abondante; Peters, 2012) et la répartition fragmentée du pin flexible, qui diminue la probabilité de dispersion des graines entre les peuplements. Par conséquent, le recrutement d'individus matures issus de semis est considéré comme négligeable.

Le taux de mortalité projeté suppose que le taux d'infection par la rouille vésiculeuse du pin blanc demeurera constant au cours des 100 prochaines années. On peut réalistement s'attendre à ce que ce taux se maintienne ou augmente dans le futur, étant donné qu'une tendance à la hausse des taux d'infection et de mortalité a été observée en Amérique du Nord (Schwandt et al., 2010; Burns et al., 2011; Smith et al., 2011a). En outre, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des infestations de dendroctone du pin ponderosa au cours de cette période de 100 ans, car au moins deux infestations se sont produites au Canada au cours du 20e siècle (AFLW, 1986; Wood et Unger, 1996; Langor, 2007; CFS, 2008; Raffa et al., 2008). Les taux de mortalité dépendent d'une combinaison de facteurs interreliés, de sorte que les déclins projetés uniquement en fonction du taux de mortalité associé à la rouille vésiculeuse du pin blanc (principale menace actuelle) constituent probablement des sous-estimations.

Certaines populations de pin flexible des États-Unis sont situées à proximité de populations canadiennes d'Alberta ou même presque continues avec ces populations. La dispersion de graines par le Cassenoix d'Amérique depuis les populations des États-Unis jusqu'à des milieux propices au Canada est en théorie possible. Cependant, les populations de pin flexible des États-Unis ont elles aussi subi des déclins associés aux mêmes facteurs que ceux mentionnés pour le Canada (Kearnes et Jacobi, 2007; Asebrook et al., 2011; Burns et al., 2011; Klutsch et al., 2011). On ignore quels sont les effets de ce déclin sur le Cassenoix d'Amérique, mais on peut s'attendre à ce que l'effectif de l'espèce diminue, en raison de sa relation avec le pin flexible et le pin à écorce blanche, qui est également en déclin; il en résulterait ainsi une diminution de la dispersion des graines. On ne prévoit pas que les effets du changement climatique seront moindres aux États-Unis (Warwell et al., 2007) qu'au Canada. Par conséquent, la probabilité d'une immigration depuis les populations des États-Unis en cas de disparition ou de déclin de l'espèce au Canada est extrêmement faible.

De plus, il est possible que les gènes de résistance à la rouille vésiculeuse du pin blanc soient puissent être transférés naturellement, par dispersion du pollen, depuis les populations des États-Unis à celles du Canada, mais ce phénomène n'a jamais été signalé. Aucune immigration de source externe ne semble actuellement possible.

La rouille vésiculeuse du pin blanc provient d'Eurasie et a été introduite accidentellement en Amérique du Nord (McDonald et Hoff 2001; Geils et al.,2010). La maladie a été initialement découverte sur l'île de Vancouver en 1921, puis s'est propagée dans l'aire de répartition du pin flexible (Geils et al., 2010). En 1952, elle avait atteint les occurrences de pin flexible d'Alberta (Gautreau, 1963) et s'est par la suite propagée dans presque toute l'aire nord-américaine de l'espèce (Tomback et Achuff, 2010). Le pin flexible a été gravement touché par la maladie. En effet, dans l'ensemble de son aire de répartition, seulement quelques peuplements ne présentent pas de signes d'infection (Schwandt et al., 2010). Dans plusieurs peuplements du Canada, le taux d'infection est supérieur à 60 %, et le taux de mortalité associé à la maladie est de plus de 50 % (Smith et al., 2011a). Dans l'ensemble, au Canada, les taux d'infection par la rouille vésiculeuse du pin blanc et de mortalité sont en hausse (Smith et al., 2011a). Ces taux sont les plus élevés dans le sud-ouest de l'Alberta et diminuent vers le nord, mais la maladie est présente dans l'ensemble de l'aire de répartition canadienne.

La propagation de la maladie dépend non seulement de la présence du pin flexible, mais aussi de celle de ses hôtes intermédiaires, principalement les arbustes indigènes du genre Ribes, qui sont répandus dans l'ouest de l'Amérique du Nord (Zambino, 2010). Selon des recherches récentes, la castilléjie rougeâtre (Castilleja miniata), la pédiculaire à fleurs bractéolées (Pedicularis bracteosa) et la pédiculaire à fleurs en grappes (P. racemosa), espèces indigènes, pourraient aussi servir d'hôtes intermédiaires (McDonald et al., 2006; Zambino et al., 2007).

Le champignon produit sur ses hôtes intermédiaires des basidiospores qui sont transportées par le vent jusqu'aux pins, dont ils attaquent les aiguilles, généralement à la fin de l'été (McDonald et Hoff, 2001). Une fois que le champignon a infecté les aiguilles, ses hyphes s'enfoncent dans le faisceau vasculaire et pénètrent dans le phloème de la branche ou du tronc. À mesure que le champignon envahit le phloème, le transport d'éléments nutritifs vers les branches et la partie supérieure du tronc se fait de plus en plus difficilement. Deux à quatre années après l'infection, le champignon cause l'apparition de chancres, qui brisent la surface de l'écorce. Les semis et les gaules sont particulièrement sensibles et sont souvent tués en 1 à 3 ans (Schoettle et Sniezko, 2007). Le faible taux d'infection des semis observé dans certains peuplements n'est pas attribuable à une faible probabilité d'infection. Plutôt, une combinaison des effets négatifs du champignon, de la mortalité naturelle et du bref temps de séjour font en sorte qu'il est difficile de recenser les semis infectés avec certitude (Field et al., 2012). Même si les chancres peuvent finir par anneler les tiges infectées, la maladie n'est pas nécessairement la cause directe de la mort des individus. Les concentrations élevées de nutriments présentes dans les chancres attirent les rongeurs; ceux-ci grignotent les chancres et, du même coup, les tissus vasculaires du pin et annèlent souvent la tige. La blessure causée par le prélèvement des tissus vasculaires constitue une voie d'entrée pour les agents pathogènes secondaires, qui constituent la principale cause de mortalité chez toutes les classes d'âge.

En plus de causer une mortalité directe, la rouille vésiculeuse du pin blanc peut entraîner une diminution considérable du recrutement, par divers mécanismes. En effet, elle peut réduire ou éliminer la production de graines, en causant la mort de la partie terminale des branches, où les cônes sont généralement produits. La maladie peut entraîner une diminution de la production de cônes, du taux de survie des graines avant le stade de la dispersion et de la probabilité que les graines soient dispersées par le Cassenoix d'Amérique (voir la section « Immigration de source externe » ci-dessus). Une telle diminution de la fécondité et de la dispersion des graines pourrait entraîner une suppression presque complète de la régénération dans de grandes parties de l'aire de répartition du pin flexible.

En outre, la rouille pourrait avoir un effet sur les infestations de dendroctone du pin ponderosa, en rendant les arbres plus vulnérables à l'insecte (Schwandt et al., 2010).

Des individus à phénotype résistant à la rouille vésiculeuse du pin blanc ont été observés en forêt naturelle, mais ceux-ci sont peu fréquents (Hoff et al.,1980). Cette résistance pourrait être d'origine génétique, comme chez d'autres espèces de pin (pin argenté, pin à écorce blanche, etc.; King et al., 2010). La résistance génétique et les mécanismes de résistance ont fait l'objet d'études (Burns et al., 2008; ASRD, 2009; Schoettle et al., 2011); il y a peu de temps, un important gène de résistance (nommé Cr4)a été trouvé chez des populations saines et récemment infestées dans le sud des Rocheuses (Schoettle et al., 2014). Des enquêtes destinées à trouver d'autres sources de résistance à la rouille vésiculeuse du pin blanc chez le pin flexible sont actuellement en cours.

Une fois que les gènes de résistance auront été identifiés, un programme d'amélioration visant la résistance à la rouille vésiculeuse du pin blanc pourrait être créé, en vue de mettre au point des arbres résistants destinés à la plantation. Cependant, ce processus s'échelonnera sur au moins plusieurs dizaines d'années (Hoff et al., 2001), et il est possible que la variation génétique de la virulence de l'agent pathogène neutralise la résistance du pin flexible (McDonald et Hoff, 2001).

Le dendroctone du pin ponderosa est une espèce indigène qui coexiste avec le pin flexible depuis plus de 8500 ans (Brunelle et al., 2008) et se rencontre dans la majeure partie de l'aire canadienne de celui-ci, mais l'Alberta et la Colombie-Britannique sont actuellement aux prises avec des infestations du ravageur (CFS, 2008). Il a été montré que des facteurs anthropiques (suppression des incendies, changement climatique associé aux émissions de gaz à effet de serre, etc.) jouent un rôle considérable dans ces infestations (Carroll et al., 2003; Taylor et al., 2006; Logan et Powell, 2008; Raffa et al., 2008).

Le réchauffement climatique entraîne un adoucissement des températures hivernales et une hausse des températures estivales ainsi qu'un prolongement de la saison de croissance, facteurs qui favorisent tous la survie, le développement et la reproduction du dendroctone du pin ponderosa (Carroll et al., 2003; Taylor et al., 2006; Logan et Powell, 2008). Autrefois, le dendroctone mettait souvent 2 ou 3 ans pour accomplir son cycle vital dans les peuplements de pin flexible (Amman et al., 1997). Avec le réchauffement, il est de plus en plus courant d'observer des cycles de 1 an (Logan et al., 2010), et certaines populations comptent 2 couvains par année (Mitton et Ferrenberg, 2012). Cette accélération du cycle vital permet une hausse de la croissance de la population et une réduction des risques de mortalité liés au froid, à la prédation par les oiseaux et aux champignons pathogènes (Bentz et al., 2011). Si la tendance au réchauffement se maintient, les niveaux d'infestation risquent d'augmenter (Logan et Powell, 2008).

La suppression des incendies a entraîné une hausse dans le paysage de la proportion occupée par des pins, y compris le pin tordu et le pin ponderosa (P. ponderosa), de la classe d'âge la plus vulnérable au dendroctone du pin ponderosa. Les conditions sont ainsi devenues propices à des pullulations du dendroctone sur de vastes étendues, ce qui augmente le risque d'infestation des peuplements de pin flexible (AFLW, 1986; Raffa et al., 2008).

Dans les années 1980, dans le sud-ouest de l'Alberta, de vastes superficies de la population de pin flexible ont été touchées par une infestation de dendroctone du pin ponderosa. Près de 40 000 individus ont été coupés dans le cadre des mesures de lutte (AFLW, 1986), et plusieurs milliers d'autres ont été tués directement par l'insecte (Langor, 2007).

Le pin flexible est plutôt vulnérable aux attaques du dendroctone du pin ponderosa, et le couvain est proportionnellement plus nombreux chez le pin flexible que chez la plupart des autres espèces de pin (Amman, 1982; Langor, 1989; Langor et al., 1990). En outre, l'interaction entre le dendroctone du pin ponderosa et la rouille vésiculeuse du pin blanc est très préoccupante : non seulement les arbres affaiblis par la rouille sont-ils plus susceptibles d'être infestés par le dendroctone (Schwandt et al., 2010), mais le dendroctone risque d'infester et de tuer les arbres qui n'ont pas été tués ou rendus stériles par la rouille.

Actuellement, les populations de pin flexible du Canada ne sont pas touchées par des infestations de dendroctone du pin ponderosa. Les données de surveillance indiquent que peu d'arbres (4 % des arbres morts entre la période 2003-2004 et 2009) ont été tués par le dendroctone du pin ponderosa (Smith et al., 2013). Cependant, au Canada, le dendroctone du pin ponderosa est encore présent dans le paysage entourant le pin flexible, et on peut s'attendre à ce que les populations de dendroctone atteignent de nouveau des niveaux épidémiques comme ceux observés dans l'Ouest canadien dans les années 1890, à la fin des années 1930 et au début des années 1940, au milieu des années 1980 ainsi qu'à la fin des années 1990 et au début des années 2000 (AFLW, 1986; Alfaro et al., 2007; Safranyik et al., 2010). L'infestation des années 1980 a causé un taux de mortalité élevé chez le pin flexible dans le sud-ouest de l'Alberta (AFLW, 1986; Langor et al., 1990; Langor 2007).