Platanthère blanchâtre de l’Ouest (Platanthera praeclara) : évaluation et rapport de situation du COSEPAC 2016

Platanthère blanchâtre de l’Ouest

En voie de disparition

2016

Table des matières

- Table des matières

- COSEPAC Sommaire de l’évaluation

- COSEPAC Résumé

- Résumé technique

- Préface

- Description et importance de l’espèce sauvage

- Répartition

- Habitat

- Biologie

- Taille et tendances des populations

- Menaces et facteurs limitatifs

- Menaces

- 1) Modifications des systèmes naturels (7.0) - Impact calculé moyen-faible.

- 2) Changements climatiques et phénomènes météorologiques violents (11.0, altération de l’habitat, sécheresses, tempêtes et inondations) - Impact calculé moyen-faible.

- 3) Agriculture (2.0) - Impact calculé faible.

- 4) Corridors de transport et de service (4.0, routes et voies ferrées [4.1] et lignes de services publics [4.2]) - Impact calculé faible.

- 5) Espèces et gènes envahissants ou autrement problématiques (8.0) - Impact calculé faible.

- 6) Pollution (9.0, effluents agricoles et sylvicoles [9.3]) - Impact calculé faible.

- Facteurs limitatifs

- Nombre de localités

- Menaces

- Protection, statuts et classements

- Remerciements et experts contactés

- Sources d’information

- Sommaire biographique des rédactrices du rapport

- Collections examinées

- Annexe 1. Évaluation des menaces pesant sur la platanthère blanchâtre de l’Ouest.

Liste des figures

- Figure 1. Platanthère blanchâtre de l’Ouest.

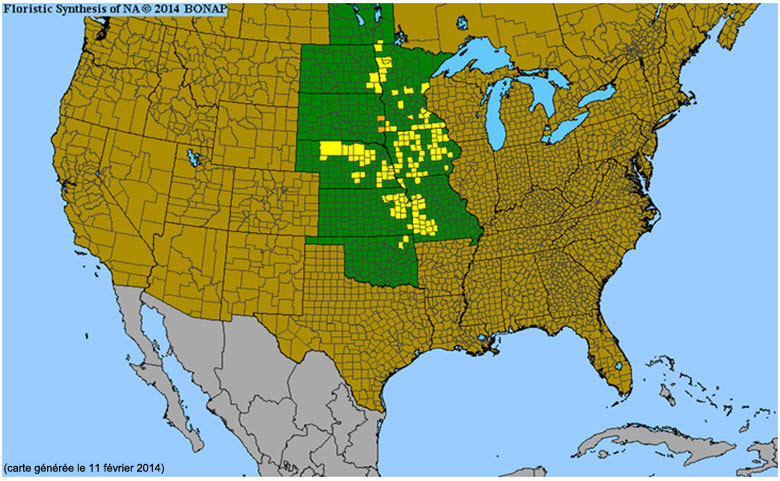

- Figure 2. Répartition mondiale de la platanthère blanchâtre de l’Ouest, représentée par les sous-populations existantes.

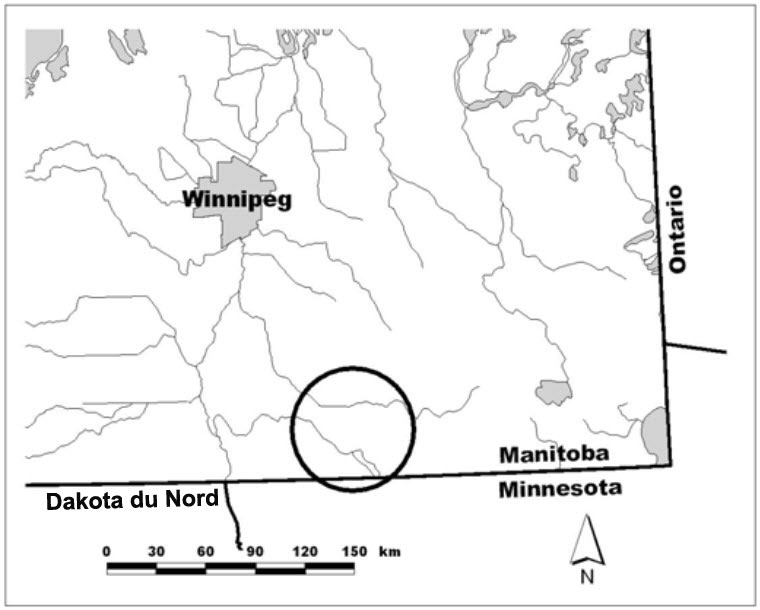

- Figure 3. Emplacement de la population de platanthère blanchâtre de l’Ouest au Manitoba.

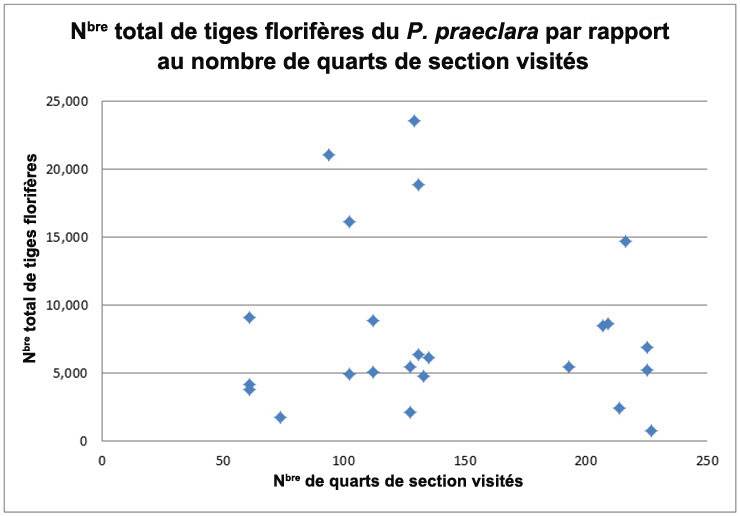

- Figure 4. Nombre de tiges florifères de la platanthère blanchâtre de l’Ouest dans la région à proximité de Vita, au Manitoba, par rapport au nombre de quarts de section visités (graphique créé à partir des données du tableau 1).

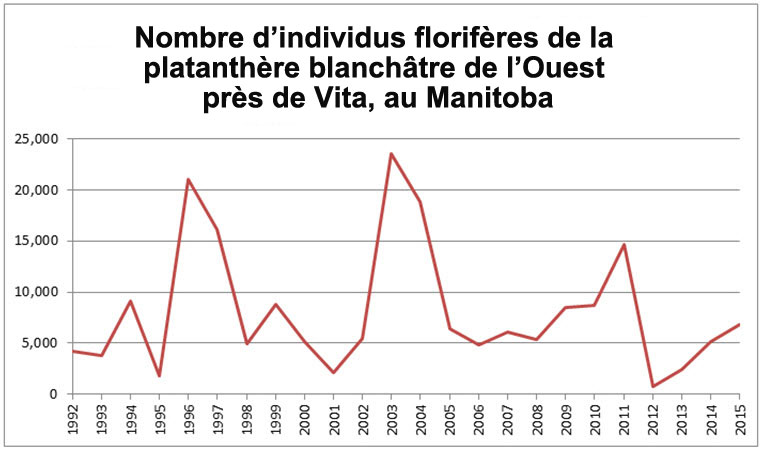

- Figure 5. Nombre d’individus florifères de la platanthère blanchâtre de l’Ouest dans la région à proximité de Vita, au Manitoba (graphique créé à partir des données du tableau 1, Borkowsky, comm. pers., 2015)

- Figure 6. Platanthères blanchâtres de l’Ouest poussant en bordure d’un chemin.

Liste des tableaux

- Tableau 1. Nombre d’individus florifères de la platanthère blanchâtre de l’Ouest recensés dans la région près de Vita, au Manitoba. (Borkowsky, comm. pers., 2015.)

- Tableau 2. Plantes vasculaires associées à la platanthère blanchâtre de l’Ouestau Manitoba (Punter, 2000).

- Tableau 3. Répartition estimative de l’habitat de la platanthère blanchâtre de l’Ouest entre les régimes fonciers / régimes de gestion (Cary Hamel, comm. pers., 2016).

Information sur le document

Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le Platanthère blanchâtre de l’Ouest Platanthera praeclara au Canada 2016

COSEPAC

Comité sur la situation

des espèces en péril

au Cananda

COSEWIC

Committee on the Status

of Endangered Wildlife

in Canada

Les rapports de situation du COSEPAC sont des documents de travail servant à déterminer le statut des espèces sauvages que l’on croit en péril. On peut citer le présent rapport de la façon suivante :

COSEPAC. 2016. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le platanthère blanchâtre de l’Ouest (Platanthera praeclara) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. xii + 54 p.

(Registre public des espèces en péril site Web).

Rapport(s) précédent(s) :

COSEPAC. 2000. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la platanthère blanchâtre de l’Ouest (Platanthera praeclara) au Canada - Mise à jour. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. vi + 27 p.

PUNTER, C. E. 2000. Rapport de situation du COSEPAC sur la platanthère blanchâtre de l’Ouest (Platanthera praeclara) au Canada – Mise à jour, in Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la platanthère blanchâtre de l’Ouest (Platanthera praeclara) au Canada - Mise à jour. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. Pages 1-27.

COLLICUTT, D. R. 1993. COSEWIC status report on the Western Prairie White Fringed Orchid, Platanthera praeclara in Canada. Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada. Ottawa. 45 p.

Note de production :

Le COSEPAC remercie Pauline K. Catling et Vivian R. Brownell d’avoir rédigé le rapport de situation sur la platanthère blanchâtre de l’Ouest (Platanthera praeclara) au Canada, aux termes d’un marché conclu avec Environnement et Changement climatique Canada. La supervision et la révision du rapport ont été assurées par Bruce Bennett, coprésident du Sous-comité de spécialistes des plantes vasculaires du COSEPAC.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires, s’adresser au :

Secrétariat du COSEPAC

a/s Service canadien de la faune

Environnement Canada

Ottawa (Ontario)

K1A 0H3

Tél. : 819-938-4125

Téléc. : 819-938-3984

Courriel : COSEPAC courriel

Site web : COSEPAC

Also available in English under the title COSEWIC Assessment and Status Report on the Western Prairie Fringed Orchid Platanthera praeclara in Canada.

Illustration/photo de la couverture :

Platanthère blanchâtre de l’Ouest - Photo : Pauline K. Catling. Cette photo ne peut pas être reproduite séparément du présent document sans la permission de la photographe.

COSEPAC

Sommaire de l’évaluation

Sommaire de l’évaluation - novembre 2016

- Nom commun

- Platanthère blanchâtre de l’Ouest

- Nom scientifique

- Platanthera praeclara

- Statut

- En voie de disparition

- Justification de la désignation

- Cette espèce est une orchidée rare à l’échelle mondiale qui se trouve dans une partie restreinte des prairies d’herbes hautes restantes du sud–est du Manitoba. Elle est menacée par de larges processus d’intervention touchant l’étendue et la qualité de l’habitat, tels que le changement des régimes des feux et la modification des conditions d’humidité du sol attribuables aux tranchées de drainage et aux changements climatiques.

- Répartition

- Manitoba

- Historique du statut

- Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en novembre 2016.

COSEPAC

Résumé

Platanthère blanchâtre de l’Ouest

Platanthera praeclara

Description et importance de l’espèce sauvage

La platanthère blanchâtre de l’Ouestest une plante herbacée vivace qui produit une ou parfois deux tiges feuillées glabres hautes d’environ 40 à 90 cm à partir d’un tubercule effilé combiné à un système racinaire épais et charnu. Chaque inflorescence est composée de 4 à 33 fleurs voyantes blanc crème relativement grandes. La platanthère blanchâtre de l’Ouest a connu un déclin de plus de 60 % de son aire de répartition nordaméricaine d’origine, et de nombreuses sous-populations comptent moins de 50 individus.La population de platanthère blanchâtre de l’Ouest située près de Vita, au Manitoba, se trouve à la limite nord de l’aire de répartition de l’espèce et est la plus grande population connue dans le monde. On estime que plus de 70 % de la population mondiale de l’espèce se trouvent au Canada.

Répartition

L’aire de répartition de la platanthère blanchâtre de l’Ouest s’étend du sud-est du Manitoba jusqu’au Minnesota, à l’est du Dakota du Nord, au Nebraska, à l’Iowa, au Missouri et au Kansas. L’espèce est apparemment disparue du Dakota du Sud et de l’Oklahoma. Au Canada, la platanthère blanchâtre de l’Ouest se rencontre uniquement dans le sud-est du Manitoba, à l’ouest de Vita, dans une zone d’environ 100 km2.

Habitat

La platanthère blanchâtre de l’Ouest pousse dans des loams sableux calcaires humides à mésiques, dans des prairies à herbes hautes, des prés de carex et des fossés bordant des routes.

Biologie

Dans la population canadienne, les parties aériennes apparaissent à la fin mai, et les inflorescences sont déjà produites à la fin juin. À la mi-juillet, la plupart des individus matures sont en pleine floraison, et chaque nouvelle fleur demeure ouverte durant plusieurs jours. Toutefois, les individus qui n’ont pas atteint la maturité demeurent à l’état végétatif durant toute l’année. La pollinisation est assurée par des sphinx et se déroule durant la nuit. Les individus portent des capsules à la fin août et commencent à se flétrir au début septembre. On dispose de peu de renseignements sur la germination des graines et les premiers stades du développement. On sait toutefois que des champignons mycorhiziens sont nécessaires au développement de l’espèce. La reproduction se produit principalement par voie sexuée. Certains individus peuvent demeurer en dormance dans le sol durant une année ou plus et dépendent alors de leurs champignons mycorhiziens pour obtenir leurs nutriments. La platanthère blanchâtre de l’Ouestentretient une relation symbiotique avec des champignons mycorhiziens, de la germination au stade adulte.

Taille et tendances des populations

La population canadienne, découverte en 1984, est considérée comme la plus grande au monde. Elle pousse dans un des trois seuls sites en Amérique du Nord qui comptent plus de 1 000 individus. L’espèce se caractérise par sa floraison irrégulière et ses pics de floraison survenant les années où les précipitations et la teneur en eau du sol sont élevées. Le nombre d’individus florifères fluctue grandement d’une année à l’autre; 23 500 tiges florifères ont été dénombrées en 2003, contre seulement 763 en 2012. Le nombre d’individus florifères dénombré au cours des 10 dernières années (2006-2015) a varié de 763 à 14 685.

Menaces et facteurs limitatifs

La répartition de l’espèce est limitée au Canada, et il existerait très peu de milieux propices à l’espèce à l’extérieur de la région de Vita, voire aucun. Les individus sont sensibles aux effets climatiques périodiques et aux perturbations anthropiques, notamment la conversion de son habitat en terres agricoles, le surpâturage, le drainage, la modification des fossés, les espèces envahissantes et le changement climatique. Selon le calculateur des menaces, l’impact global des menaces est élevé. Les incendies périodiques sont nécessaires au maintien de l’habitat de prairie à herbes hautes. L’espèce semble posséder une capacité de reproduction relativement faible, puisque seulement une petite proportion des fleurs donnent des capsules. La fluctuation des populations de pollinisateurs, le vent et la température ont une incidence sur la pollinisation.

Protection, statuts et classements

La platanthère blanchâtre de l’Ouesta été évaluée pour la première fois par le COSEPAC en 1993 et a alors été désignée espèce en voie de disparition, puis son statut a été réévalué et maintenu en 2000. Elle est inscrite comme espèce en voie de disparition aux termes de la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition du Manitoba ainsi qu’à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril du Canada. Un programme de rétablissement national a été publié par Environnement Canada en 2006 et comprend une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce. NatureServe a attribué à l’espèce une cote mondiale de G3 (vulnérable), une cote nationale de N1 (gravement en péril) et une cote provinciale de S1.

La platanthère blanchâtre de l’Ouestpousse sur des terrains privés et des terres provinciales au Manitoba. Environ 63 % de la population canadienne se trouvent dans la Réserve de prairie d’herbes longues du Manitoba. Environ 5 170 hectares (12 728 acres) d’habitat d’espèces indigènes des prairies, dont la platanthère blanchâtre de l’Ouest, sont protégés dans cette réserve. Les terres de la réserve appartiennent à la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba ainsi qu’à Conservation de la nature Canada. Des programmes de suivi de l’espèce et de gestion de son habitat sont menés dans la réserve depuis 1992. Les autres sites au Manitoba ne sont pas protégés ou font l’objet d’une protection minime.

COSEPAC

Résumé technique

- Nom scientifique :

- Platanthera praeclara

- Nom français :

- Platanthère blanchâtre de l’Ouest

- Nom anglais :

- Western Prairie Fringed Orchid

- Répartition au Canada :

- Manitoba

Données démographiques

| Sujet | Information |

|---|---|

| Durée d’une génération (généralement, âge moyen des parents dans la population; indiquez si une méthode d’estimation de la durée d’une génération autre que celle qui est présentée dans les lignes directrices de l’UICN [2011] est utilisée) | Probablement > 12 ans (âge de floraison estimé à 12 ans). |

| Y a-t-il un déclin continu observé, inféré ou prévu du nombre total d’individus matures? | Oui – déclin inféré d’après la perte graduelle de milieux propices, causée par l’empiètement des arbustes et l’agriculture. |

| Pourcentage estimé de déclin continu du nombre total d’individus matures sur cinq ans. | Inconnu en raison des fluctuations |

| Pourcentage [observé, estimé, inféré ou présumé] [de réduction ou d’augmentation] du nombre total d’individus matures au cours des [dix dernières années ou trois dernières générations]. | Inconnu en raison des fluctuations |

| Pourcentage [prévu ou présumé] [de réduction ou d’augmentation] du nombre total d’individus matures au cours des dix prochaines années. | Inconnu en raison des fluctuations |

| Pourcentage [observé, estimé, inféré ou présumé] [de réduction ou d’augmentation] du nombre total d’individus matures au cours de toute période de [dix ans ou trois générations] commençant dans le passé et se terminant dans le futur. | Inconnu en raison des fluctuations |

| Est-ce que les causes du déclin sont a. clairement réversibles et b. comprises et c. ont effectivement cessé? | a. Non b. Oui c. Non |

| Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre d’individus matures? | Peut-être; même s’il y a des fluctuations extrêmes du nombre d’individus matures (florifères) et qu’on croit que la majorité de ceuxci meurent après avoir fleuri, la notion de fluctuation extrême ne s’applique pas aux critères quantitatifs, car il n’est pas certain que les fluctuations du nombre d’individus matures reflètent des modifications de la population totale. |

Information sur la répartition

| Sujet | Information |

|---|---|

| Superficie estimée de la zone d’occurrence | 120 km2 Par convention, la superficie de la zone d’occurrence ne peut être inférieure à l’IZO. La superficie réelle de la zone d’occurrence est de 101 km2. |

| Indice de zone d’occupation (IZO ) (valeur établie à partir d’une grille à carrés de 2 km de côté). |

120 km2 |

| La population totale est-elle gravement fragmentée, c.-à-d. que plus de 50 % de sa zone d’occupation totale se trouvent dans des parcelles d’habitat qui sont a) plus petites que la superficie nécessaire au maintien d’une population viable et b) séparées d’autres parcelles d’habitat par une distance supérieure à la distance de dispersion maximale présumée pour l’espèce? | Non |

| Nombre de localités? Voir « Définitions et abréviations » sur le site Web du COSEPAC et IUCN (février 2014; en anglais seulement) pour obtenir des précisions sur ce terme. |

Il y a une seule localité au Canada (inondations majeures, sécheresses extrêmes ou flambées de maladies). Toutefois, si l’évaluation est faite en fonction du régime foncier, le nombre de localités serait supérieur à 10 (peut-être 21). |

| Y a-t-il un déclin [observé, inféré ou prévu] de la zone d’occurrence? | Peut-être, d’après les menaces continues pesant sur l’habitat dans les terrains privés et les emprises routières. |

| Y a-t-il un déclin [observé, inféré ou prévu] de l’indice de zone d’occupation? | Peut-être - l’espèce n’a pas été observée depuis 1998 dans un site à la limite sud-ouest de l’aire de répartition. |

| Y a-t-il un déclin [observé, inféré ou prévu] du nombre de sous-populations? Y a-t-il un déclin [observé, inféré ou prévu] du nombre de colonies? | Non. La population canadienne est représentée par une seule sous-population. Inconnu – Le nombre d’individus florifères varie d’une année à l’autre, de sorte qu’on ne sait pas avec exactitude quels sont les déclins réels. Peut-être – l’espèce n’a pas été observée depuis 1998 dans un site. |

| Y a-t-il un déclin [observé, inféré ou prévu] du nombre de localités? | Non – Il y a encore une seule localité au Canada |

| Y a-t-il un déclin [observé, inféré ou prévu] de [la superficie, l’étendue ou la qualité] de l’habitat? | Oui, des déclins continus de l’habitat et de la qualité de l’habitat ont été observés sur des terrains privés. |

| Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre de sous-populations? | Non |

| Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre de localités? | Non |

| Y a-t-il des fluctuations extrêmes de la zone d’occurrence? | Non |

| Y a-t-il des fluctuations extrêmes de l’indice de zone d’occupation? | Non |

Nombre d’individus matures (dans chaque sous-population)

| Sous-population (utilisez une fourchette plausible) | Nombre d’individus matures |

|---|---|

| Total : | 763 – 14 685 individus florifères répertoriés au cours des 10 dernières années (2006-2015) |

Analyse quantitative

| Sujet | Information |

|---|---|

| La probabilité de disparition de l’espèce à l’état sauvage est d’au moins [20 % sur 20 ans ou 5 générations, ou 10 % sur 100 ans] | Non effectuée |

Menaces (réelles ou imminentes pour les populations ou leur habitat, de l’impact le plus élevé à l’impact le plus faible)

| Sujet | Information |

|---|---|

| Selon le calculateur des menaces, l’impact global des menaces est élevé-faible. | Les menaces qui pèsent sur l’espèce sont la destruction et la dégradation de son habitat et de celui de ses pollinisateurs, causées par l’agriculture (conversion en terres cultivées, surpâturage, fauchage réalisé à un moment inopportun), la prévention des incendies occasionnant une succession végétale et, par conséquent, une perte d’habitat (empiètement de végétaux ligneux), les phénomènes météorologiques extrêmes (gelées printanières tardives, inondations, sécheresses) associés aux changements climatiques, les activités d’entretien des emprises routières et des fossés, les brûlages effectués à un moment inopportun, la modification du régime de drainage, la récolte illégale, les espèces envahissantes, le développement urbain et l’extraction de minerais. L’impact des menaces, qui était élevé-moyen, a été abaissé à élevéfaible, car la majeure partie de la population se trouve sur des terres gérées. |

Immigration de source externe (immigration de l’extérieur du Canada)

| Sujet | Information |

|---|---|

| Situation des populations de l’extérieur les plus susceptibles de fournir des individus immigrants au Canada | Gravement en péril (S1) dans 3 des 8 États où l’espèce a été signalée, et en péril (S2) dans 3 États. Possiblement disparue (SH) au Dakota du Sud et en Oklahoma. |

| Une immigration a-t-elle été constatée ou est-elle possible? | Possible, mais peu probable |

| Des individus immigrants seraient-ils adaptés pour survivre au Canada? | Probablement |

| Y a-t-il suffisamment d’habitat disponible au Canada pour les individus immigrants? | Peut-être; toutefois, l’habitat est très limité au Canada. |

| Les conditions se détériorent-elles au Canada? | Oui |

| Les conditions de la population source se détériorent elles? | Oui |

| La population canadienne est-elle considérée comme un puits? | Non |

| La possibilité d’une immigration depuis des populations externes existe-t-elle? | Non |

Nature délicate de l’information sur l’espèce

| Sujet | Information | |

|---|---|---|

| L’information concernant l’espèce est elle de nature délicate? | Oui |

Historique du statut

| Sujet | Information |

|---|---|

| Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1993. | Réexamen et confirmation du statut en mai 2000 et en novembre 2016. |

Statut et justification de la désignation

| Sujet | Information |

|---|---|

| Statut recommandé | En voie de disparition |

| Code alphanumérique | B1ab (iii) +2ab (iii) |

| Justification de la désignation | Cette espèce est une orchidée rare à l’échelle mondiale qui se trouve dans une partie restreinte des prairies d’herbes hautes restantes du sud-est du Manitoba. Elle est menacée par de larges processus d’intervention touchant l’étendue et la qualité de l’habitat, tels que le changement des régimes des feux et la modification des conditions d’humidité du sol attribuables aux tranchées de drainage et aux changements climatiques. |

Applicabilité des critères

| Sujet | Information |

|---|---|

| Critère A (déclin du nombre total d’individus matures) | Sans objet. Le déclin est inférieur au seuil établi. |

| Critère B (petite aire de répartition, et déclin ou fluctuation) | Correspond au critère de la catégorie « en voie de disparition », B1ab (iii) +2ab (iii). La zone d’occurrence est de < 5 000 km2, l’IZO est de < 500 km2, il y a une seule localité d’après l’impact possible des changements climatiques, et la qualité de l’habitat est en déclin. Il est possible que les fluctuations extrêmes du nombre d’individus matures (florifères) ne reflètent pas un changement de la population totale (tous les stades du cycle vital). |

| Critère C (nombre d’individus matures peu élevé et en déclin) | Pourrait satisfaire au critère de la catégorie « en voie de disparition », C2a (ii), car il y a moins de 2 500 individus matures (valeur minimale des fluctuations, notamment observée au cours des dernières années), et au moins 95 % des individus matures sont concentrés dans une seule sous-population. |

| Critère D (très petite population totale ou répartition restreinte) | Pourrait satisfaire au critère de la catégorie « menacée », D1, car il a été estimé que la population compte < 1 000 individus matures (valeur minimale des fluctuations, notamment observée au cours des dernières années). |

| Critère E (analyse quantitative) | Non réalisée. |

Préface

La platanthère blanchâtre de l’Ouest (Platanthera praeclara) a été reconnue comme une espèce à part entière en 1986 (Sheviak et Bowles, 1986) et a été désignée en voie de disparition par le COSEPAC en 1993. Ce statut a été reconfirmé en 2000.

La mise à jour du rapport de situation, rédigée par E. Punter en 2000, renfermait une revue des recherches additionnelles concernant la platanthère blanchâtre de l’Ouest réalisées depuis la désignation de l’espèce. L’espèce a fait l’objet d’un suivi depuis sa désignation; toutefois, les tendances de la population sont encore très mal comprises, vu les fluctuations extrêmes du nombre d’individus florifères et de la capacité potentielle de l’espèce d’entrer en dormance. L’habitat de la platanthère blanchâtre de l’Ouest est extrêmement limité, et une gestion et une protection de l’habitat de l’espèce sont essentielles à la survie de celle-ci. Dans le cadre de la préparation du présent rapport, de nouveaux quarts de section ont été visités à l’extérieur de l’aire de répartition connue de la platanthère blanchâtre de l’Ouest, mais aucune nouvelle occurrence n’a été découverte.

Historique du COSEPAC

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a été créé en 1977, à la suite d’une recommandation faite en 1976 lors de la Conférence fédérale-provinciale sur la faune. Le Comité a été créé pour satisfaire au besoin d’une classification nationale des espèces sauvages en péril qui soit unique et officielle et qui repose sur un fondement scientifique solide. En 1978, le COSEPAC (alors appelé Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada) désignait ses premières espèces et produisait sa première liste des espèces en péril au Canada. En vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) promulguée le 5 juin 2003, le COSEPAC est un comité consultatif qui doit faire en sorte que les espèces continuent d’être évaluées selon un processus scientifique rigoureux et indépendant.

Mandat du COSEPAC

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) évalue la situation, au niveau national, des espèces, des sous-espèces, des variétés ou d’autres unités désignables qui sont considérées comme étant en péril au Canada. Les désignations peuvent être attribuées aux espèces indigènes comprises dans les groupes taxinomiques suivants : mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, arthropodes, mollusques, plantes vasculaires, mousses et lichens.

Composition du COSEPAC

Le COSEPAC est composé de membres de chacun des organismes responsables des espèces sauvages des gouvernements provinciaux et territoriaux, de quatre organismes fédéraux (le Service canadien de la faune, l’Agence Parcs Canada, le ministère des Pêches et des Océans et le Partenariat fédéral d’information sur la biodiversité, lequel est présidé par le Musée canadien de la nature), de trois membres scientifiques non gouvernementaux et des coprésidents des sous-comités de spécialistes des espèces et du sous-comité des connaissances traditionnelles autochtones. Le Comité se réunit au moins une fois par année pour étudier les rapports de situation des espèces candidates.

Définitions (2016)

- Espèce sauvage

- Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d’animal, de plante ou d’un autre organisme d’origine sauvage (sauf une bactérie ou un virus) qui est soit indigène du Canada ou qui s’est propagée au Canada sans intervention humaine et y est présente depuis au moins cinquante ans.

- Disparue (D)

- Espèce sauvage qui n’existe plus.

- Disparue du pays (DP)

- Espèce sauvage qui n’existe plus à l’état sauvage au Canada, mais qui est présente ailleurs.

-

En voie de disparition (VD)

(Remarque : Appelée « espèce disparue du Canada » jusqu’en 2003.) - Espèce sauvage exposée à une disparition de la planète ou à une disparition du pays imminente.

- Menacée (M)

- Espèce sauvage susceptible de devenir en voie de disparition si les facteurs limitants ne sont pas renversés.

-

Préoccupante (P)

(Remarque : Appelée « espèce en danger de disparition » jusqu’en 2000.) - Espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou en voie de disparition en raison de l'effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces reconnues qui pèsent sur elle.

-

En voie de disparition (NEP)

(Remarque : Appelée « espèce rare » jusqu’en 1990, puis « espèce vulnérable » de 1990 à 1999.) - Espèce sauvage qui a été évaluée et jugée comme ne risquant pas de disparaître étant donné les circonstances actuelles.

-

Données insuffisantes (DI)

(Remarque :Autrefois « aucune catégorie » ou « aucune désignation nécessaire ».) - Une catégorie qui s’applique lorsque l’information disponible est insuffisante (a) pour déterminer l’admissibilité d’une espèce à l’évaluation ou (b) pour permettre une évaluation du risque de disparition de l’espèce.

Remarque : Catégorie « DSIDD » (données insuffisantes pour donner une désignation) jusqu’en 1994, puis « indéterminé » de 1994 à 1999. Définition de la catégorie (DI) révisée en 2006.

Le Service canadien de la faune d’Environnement et Changement climatique Canada assure un appui administratif et financier complet au Secrétariat du COSEPAC.

Description et importance de l’espèce sauvage

Nom et classification

Nom scientifique : Platanthera praeclara Sheviak et Bowles, Rhodora 88: 267-290. 1986.

Synonyme : Habenaria leucophaea (Nutt.) A.S. Gray var. praeclara (Sheviak et Bowles) Cronq., Cronquist, ed. 2, 864. 1991.

Nom français : Platanthère blanchâtre de l’Ouest

Nom anglais : Western Prairie Fringed Orchid

Autres noms anglais : Western Prairie White Fringed Orchid, Western Prairie Whitefringed Orchid, Western Prairie Fringed-orchid

Famille : Orchidacées (Orchidées)

Grand groupe végétal : Monocotylédones

La platanthère blanchâtre de l’Ouest a été récoltée pour la première fois au Canada le 26 juillet 1984, par P.M. Catling et V.R. Brownell (Catling et Brownell, 1987). La platanthère blanchâtre de l’Ouest a été décrite comme une espèce à part entière par Sheviak et Bowles en 1986; les renseignements concernant l’espèce datant d’avant cette période sont inclus dans le rapport de situation sur la platanthère blanchâtre de l’Est (Platanthera leucophaea) (Brownell, 1984). Les deux membres de cette paire d’espèces possèdent une morphologie générale semblable, mais elles se distinguent par la couleur et le parfum de leurs fleurs, leur taille, la morphologie de leurs anthères, la structure de leur colonne, la forme de leurs pétales et la largeur de leurs sépales (Sheviak et Bowles, 1986). Les caractères distinctifs de la platanthère blanchâtre de l’Ouest les plus facilement observables sont ses fleurs légèrement plus grandes et ses inflorescences moins allongées que celles de la platanthère blanchâtre de l’Est. Chez la platanthère blanchâtre de l’Ouest, les sacs polliniques sont divergents et éloignés de la viscidie, de manière à ce que celle-ci se fixe aux yeux composés des papillons, alors que chez la platanthère blanchâtre de l’Est les pollinies sont parallèles à la viscidie, de manière à ce que celle-ci se fixe à la trompe (Sheviak et Bowles, 1986).

Description morphologique

La platanthère blanchâtre de l’Ouest (figure 1) est une plante herbacée vivace possédant un tubercule fusiforme et d’épaisses racines charnues; elle produit une ou rarement deux tiges glabres longues de 38 à 88 cm chacune munie de 5 à 7 feuilles glabres devenant plus petites et semblables à des bractées vers le haut de la tige. L’inflorescence est une grappe terminale longue de 5 à 15 cm et large de 5 à 9 cm composée de 4 à 33 (en moyenne 20) fleurs blanc crème devenant blanches avec le temps. Les graines sont minuscules et s’échappent de la capsule mature par des fentes (Sheviak et Bowles, 1986; Smith, 1993; U.S. Fish and Wildlife Service, 1996).

Description longue de la figure 1

Photo d’une platanthère blanchâtre de l’Ouest, où on peut voir la tige, les feuilles (généralement au nombre de cinq à sept par tige) et les fleurs blanc crème (dont le nombre varie de 4 à 33) de la plante.

Structure spatiale et variabilité de la population

La seule population présente au Canada est limitée à un habitat résiduel de prairie à herbes hautes, à l’ouest et au nord de Vita, au Manitoba. L’aire de répartition canadienne actuellement connue de la platanthère blanchâtre de l’Ouest représente probablement un vestige de son aire de répartition passée. On ne dispose pas de suffisamment de données historiques concernant la présence de la platanthère blanchâtre de l’Ouest ou son aire de répartition dans le passé, mais on suppose que l’espèce était répartie de façon éparse dans la superficie historique de prairie à herbes hautes dans le sud du Manitoba (Collicutt, 1993). L’espèce forme une seule grande population selon les lignes directrices sur la délimitation des occurrences d’élément de végétaux fondée sur l’habitat (NatureServe 2004); en effet, selon ces lignes directrices, les occurrences forment une seule occurrence d’élément (sous-population au sens du COSEPAC) si elles sont séparées par mois de 1 km ou séparées par une distance de 1 à 3 km ne comportant aucune interruption de plus de 1 km des milieux pouvant convenir à l’espèce, ou si elles sont séparées par une distance de 3 à 10 km ne comportant aucune interruption de plus de 3 km des milieux pouvant convenir à l’espèce. L’espèce ne pousse que dans les baissières et les superficies de prairie à herbes hautes mésique qui y sont associées. Même si ce milieu est morcelé, l’habitat convenant à l’espèce y est apparemment continu.

Jusqu’à maintenant, les études sur la diversité génétique de la platanthère blanchâtre de l’Ouest ont porté uniquement sur des sous-populations des États-Unis. Selon deux études faisant appel à des marqueurs isoenzymatiques (Pleasant et Klier, 1995; Sharma, 2002), il y a peu d’indications d’une différenciation génétique entre les souspopulations. Plus récemment, Ross et Travers (2016) ont utilisé six loci microsatellites pour étudier la variation dans huit sous-populations au Minnesota et dans le Dakota du Nord. Ils ont détecté des divergences significatives mais peu nombreuses entre les souspopulations (GST moyen = 0,081), ainsi que certains signes de consanguinité (FIS moyen = 0,230). Toutefois, un FIS > 0,2 a été observé uniquement dans les souspopulations comptant moins de 10 individus florifères.

La population canadienne de platanthère blanchâtre de l’Ouestest séparée des autres grandes sous-populations de l’espèce, situées aux États-Unis, ce qui freine le flux génétique entre les sous-populations des deux pays. La sous-population la plus proche se trouve à 50 km au sud de la Réserve de prairie d’herbes longues, dans le nord-ouest du Minnesota (Westwood et Borkowsky, 2009), et est plutôt petite.

Unités désignables

Il n’y a aucune sous-espèce ou variété reconnue chez la platanthère blanchâtre de l’Ouest, et la population canadienne est confinée à une petite région du sud du Manitoba. En conséquence, l’espèce est traitée comme formant une seule unité désignable.

Importance de l’espèce

La platanthère blanchâtre de l’Ouest est indigène des prairies à herbes hautes humides à mésiques, depuis le Manitoba jusqu’au Wisconsin (elle est toutefois disparue en Oklahoma). La population de platanthère blanchâtre de l’Ouestsituée près de Vita, au Manitoba, se trouve à la limite nord de l’aire de répartition de l’espèce et représente la plus grande sous-population connue dans le monde (Punter, 2000). Les seules autres souspopulations comptant au moins 3 000 individus se trouvent au Minnesota et dans le Dakota du Nord (Punter, 2000). On estime que plus de 70 % de la population mondiale de l’espèce pourraient se trouver au Canada, selon la taille des sous-populations actuellement connues aux États-Unis (NatureServe, 2015).

La présence de la platanthère blanchâtre de l’Ouest dans la prairie à herbes hautes située à l’ouest de Vita a motivé l’acquisition de ces terres en vue de leur intégration à la Réserve de prairie d’herbes longues du Manitoba. La platanthère blanchâtre de l’Ouest représente un attrait important pour l’écotourisme dans la Réserve de prairie d’herbes longues du Manitoba ainsi que pour les activités d’éducation et de sensibilisation à l’égard des prairies à herbes hautes.

Répartition

Aire de répartition mondiale

La platanthère blanchâtre de l’Ouest compte 172 occurrences connues dispersées dans l’ouest des basses terres centrales et l’est des Grandes Plaines, aux États-Unis, et dans les plaines intérieures du Manitoba, au Canada (NatureServe, 2015). Son aire de répartition s’étend depuis le sud-est du Manitoba jusqu’au Minnesota et a pour limites l’est du Dakota du Nord, le centre du Nebraska, l’Iowa, le nord du Missouri et l’est du Kansas (figure 2). La limite est de l’aire de l’espèce correspond approximativement au fleuve Mississippi (Bowles et Duxbury, 1986; Watson, 1989). L’espèce est apparemment disparue du Dakota du Sud (U.S. Fish and Wildlife Service, 1996). L’emplacement où un spécimen aurait été récolté au Wyoming (Bowles, 1983; Sheviak et Bowles, 1986) est jugé douteux, et cet État est exclu de l’aire de répartition (Bjugstad et Bjugstad, 1989). L’espèce est apparemment disparue de l’Oklahoma (University of Oklahoma, 2016). Elle a été observée pour la dernière fois dans cet État en 1990, et aucun individu n’a été signalé depuis, malgré des recherches répétées (Buthod et Fagan, comm. pers., 2016). Le nombre d’occurrences a considérablement diminué en Iowa, dans le sud-est du Kansas, au Missouri et dans l’est du Nebraska (U.S. Fish and Wildlife Service, 1996).

Description longue de la figure 2

Carte de la répartition mondiale de la platanthère blanchâtre de l’Ouest, fondée sur les 172 occurrences existantes dispersées dans l’ouest des basses terres centrales et l’est des Grandes Plaines, aux États-Unis, et dans les plaines intérieures du Manitoba, au Canada. Les couleurs des comtés indiquent si l’espèce y est présente mais rare, présente et indigène ou disparue.

Aire de répartition canadienne

Au Canada, la platanthère blanchâtre de l’Ouest a été observée uniquement à l’ouest de Vita, dans le sud-est du Manitoba (figure 3), dans une zone d’une superficie d’environ 48 km2. Aucune autre occurrence n’a été signalée au Canada, malgré les vastes recherches menées dans les milieux susceptibles de convenir à l’espèce près de la population de Vita.

Description longue de la figure 3

Carte montrant l’emplacement de la population de platanthère blanchâtre de l’Ouest au Manitoba.

Zone d’occurrence et zone d’occupation

La zone d’occurrence de la platanthère blanchâtre de l’Ouestau Canada représente une zone de 101 km2 qui comprend au total 200 quarts de section et est située à l’ouest de Vita, au Manitoba. La zone d’occupation biologique faisait environ 6,7 km2 (670 ha) en 2006 (Environment Canada, 2006). L’indice de zone d’occupation (IZO) est de 120 km2. Au Manitoba, la platanthère blanchâtre de l’Ouest se rencontre uniquement dans cette zone limitée, et sa répartition à l’intérieur de cette zone est morcelée (mais est continue dans les baissières non cultivées et les superficies de prairie à herbes hautes mésique qui y sont associées).

On présume que l’espèce est disparue d’un site où un seul individu florifère avait été observé, à la limite sud-ouest de l’aire de répartition, car elle n’y a pas été observée depuis 1998 (17 ans), même si un suivi annuel y a été effectué. La disparition de cette occurrence représenterait une diminution d’environ 10 % de la zone d’occurrence de l’espèce au Canada (101 km2 à 111 km2).

Activités de recherche

La platanthère blanchâtre de l’Ouest a été signalée pour la première fois près de Vita, dans le sud-est du Manitoba, en 1984 (Catling et Brownell, 1987). Dans la Réserve de prairie d’herbes longues du Manitoba, le recensement de la population de platanthère blanchâtre de l’Ouestest réalisé par des techniciens du Programme de protection de l’habitat essentiel de la faune. Des relevés sont réalisés chaque année depuis 1992. Le nombre de quarts de section et de fossés faisant l’objet de relevés a augmenté de manière constante, passant de 61 en 1992 à 225 en 2014 (tableau 1; Borkowsky, comm. pers., 2015). Depuis 1992, en moyenne, des individus florifères de l’espèce ont été observés annuellement dans 60 des 200 quarts de section visités (Borkowsky, comm. pers., 2015). Les relevés sont effectués à pied dans les 30 à 35 quarts de section dont les titres appartiennent à des partenaires de la Réserve de prairie d’herbes longues, alors que les observations sont réalisées depuis la route dans le cas des autres quarts de section (~ 165). Les inflorescences sont hautes, grandes et composées de fleurs blanches, de sorte que les individus florifères de la platanthère blanchâtre de l’Ouest peuvent être observés au moyen de jumelles à une distance de plusieurs centaines de mètres. Dans certains quarts de section ayant fait l’objet de relevés, la platanthère blanchâtre de l’Ouest était présente uniquement dans le fossé bordant les propriétés, en raison du fauchage effectué dans les champs (Borkowsky, comm. pers., 2015).

Les rédactrices du rapport ont visité la Réserve de prairie d’herbes longues du Manitoba et la région voisine en 2014 et en 2015 et y ont observé la platanthère blanchâtre de l’Ouestles deux années. En 2015, elles ont visité les régions au nord-ouest et au sud-ouest de l’aire de répartition connue, pour déterminer si des individus additionnels s’y trouvaient. Très peu de milieux propices à l’espèce existent au sud-est et au sud-ouest, à cause du type de sol et du régime hydrique, et la majeure partie des terres y est cultivée. Certains fossés situés au nord du canal de drainage de Vita, dans une réserve de faune du Manitoba, semblent présenter des conditions convenant à l’espèce, mais aucun individu florifère n’y a été observé. Une observation non documentée de l’espèce a toutefois été effectuée dans cette région (Borkowsky, comm. pers., 2015).

| Année | Nbre de quarts de section ayant fait l’objet de relevésa | Nbre de quarts de section contenant des individus florifères | Nbre de tiges florifères Fossés |

Nbre de tiges florifères Champs |

Nbre de tiges florifères Total |

Nbre de tiges florifères % dans les champs |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1992 | 61 | 45 | 635 | 3 546 | 4 181 | 84,81 |

| 1993 | 61 | 33 | 181 | 3 613 | 3 794 | 95,23 |

| 1994 | 61 | 54 | 606 | 8 509 | 9 115 | 93,35 |

| 1995 | 74 | 37 | 301 | 1 517 | 1 818 | 83,44 |

| 1996 | 94 | 61 | 974 | 20 029 | 21 003 | 95,36 |

| 1997 | 102 | 58 | 1 378 | 14 784 | 16 162 | 91,47 |

| 1998 | 102 | 50 | 948 | 3 972 | 4 920 | 80,73 |

| 1999 | 112 | 58 | 1 394 | 7 426 | 8 820 | 84,20 |

| 2000 | 112 | 64 | 1 213 | 3 900 | 5 113 | 76,28 |

| 2001 | 127 | 52 | 593 | 1 502 | 2 095 | 71,69 |

| 2002 | 127 | 53 | 506 | 4 935 | 5 441 | 90,70 |

| 2003 | 129 | 63 | 1 044 | 22 486 | 23 530 | 95,56 |

| 2004 | 131 | 63 | 932 | 17 906 | 18 838 | 95,05 |

| 2005 | 131 | 60 | 727 | 5 643 | 6 370 | 88,59 |

| 2006 | 133 | 59 | 484 | 4 314 | 4 798 | 89,91 |

| 2007 | 135 | 72 | 1 567 | 4 561 | 6 128 | 74,43 |

| 2008 | 193 | 81 | 1 251 | 4 133 | 5 384 | 76,76 |

| 2009 | 207 | 68 | 485 | 7 981 | 8 466 | 94,27 |

| 2010 | 209 | 69 | 497 | 8 183 | 8 680 | 94,27 |

| 2011 | 216 | 82 | 1 065 | 13 620 | 14 685 | 92,75 |

| 2012 | 227 | 35 | 10 | 753 | 763 | 98,69 |

| 2013 | 214 | 70 | 268 | 2 101 | 2 369 | 88,69 |

| 2014 | 225 | 72 | 920 | 4 247 | 5 167 | 82,19 |

| 2015 | 225 | 69 | 1 044 | 5 807 | 6 851 | 84,76 |

| MOYENNE | 142,0 | 59,5 | 781,7 | 7311,2 | 8103,8 | 84,47 |

a Dans le cas de certains quarts de section, les relevés ont été effectués uniquement dans les fossés, car les champs étaient cultivés.

Habitat

Au Canada, la platanthère blanchâtre de l’Ouest pousse uniquement dans la région de Vita, dans le sud-est du Manitoba. La présence de l’espèce à cet endroit s’explique principalement par le fait que le sol n’y a pas été labouré, vu sa nature pierreuse, ainsi que par la présence de vastes zones humides. Le secteur de Vita se situe dans la région physiographique nommée South-Eastern Lake Terrace, complexe modifié de till et de dépôts fluvio-glaciaires (Ehrlich et al., 1953). Dans cette région, le substratum rocheux sous-jacent est composé de grès, de calcaire, de dolomie, et de schiste du Jurassique (anonyme, 1994). Le substratum est recouvert d’un till à forte proportion de calcaire de 1 à 10 m d’épaisseur, issu principalement de roche carbonatée du Paléozoïque (Manitoba Mineral Resources Division, 1981). La région de Vita a une topographie en pente douce descendant vers le nord-ouest, l’altitude passant de 298 m à 290 m. La surface du till glaciaire a été modifiée par le retrait du lac glaciaire Agassiz, phénomène qui a créé une topographie en crêtes et en creux à l’ouest de Vita. Ces formes ont une orientation nord-ouest/sud-est.

La répartition de la platanthère blanchâtre de l’Ouest est limitée au sud et à l’ouest par la rivière Roseau, à l’est par le ruisseau Conroy, et au nord par le marécage de la rivière Rat et la rivière Rat. Le canal de drainage de Vita, construit en 1990 (Collicutt, 1993), traverse la portion sud du marécage de la rivière Rat et relie le ruisseau Conroy à la rivière Roseau près du village de Roseau River (20 km au nord-ouest de Vita).

Besoins en matière d’habitat

La région de Vita se trouve dans la section à chênes et à peupliers de la région de la forêt boréale (Rowe, 1959), où les composants décidus de la forêt boréale se mélangent à la prairie à herbes hautes. Le peuplier faux-tremble (Populus tremuloides) y est l’espèce d’arbres dominante, aux côtés du peuplier baumier (Populus balsamifera) dans les sites humides et du chêne à gros fruits (Quercus macrocarpa) dans les sites à sol mieux drainé (Rowe, 1959).

Les sols sont des chernozems gris foncé extrêmement calcaires, à drainage imparfait, humides à mésiques, de texture loameuse à loameuse-sableuse (Canada Soil Inventory, 1989), du complexe pédologique de Garson (Ehrlich et al., 1953). Les sols du complexe pédologique de Garson ne sont pas arables, à cause de leur pierrosité excessive (Ehrlich et al., 1953). Le till modifié, plus ou moins pierreux, peut être recouvert d’une mince (jusqu’à 40 cm) couche de sable d’origine lacustre. On trouve généralement des lentilles de gravier ou de galets entre le till et la couche de sable. En outre, on peut généralement observer une strate de carbonate de calcium accumulé dans le till ou entre le till et la couche de sable. La nappe phréatique se situe à une profondeur de 0 à 2 m (Canada Soil Inventory, 1989). Les dépressions sont généralement mal drainées (Ehrlich et al., 1953).

Dans la région de Vita, la platanthère blanchâtre de l’Ouestse rencontre le plus souvent dans des prairies à herbes hautes non cultivées et des prés de carex dégagés, à sol calcaire humide à mésique. Elle pousse généralement dans des prairies relativement peu perturbées, mais peut aussi pousser dans des sites subissant des perturbations, notamment des fossés et des pâturages, si ceux-ci sont suffisamment stabilisés et présentent des conditions semblables à celles de la prairie (Sheviak, 1974). Les milieux peuvent être inondés durant 1 ou 2 semaines par année. Selon les dénombrements des individus florifères présents dans des fossés et dans des champs effectués de 1992 à 2014, le pourcentage des individus poussant dans les champs allait de 71,7 % à 98,7 % et était en moyenne de 90,4 % (tableau 1). Même si plusieurs des occurrences situées dans des fossés et en bordure de routes pourraient persister si elles ne sont pas perturbées, certaines de ces occurrences représentent des puits qui dépendent de la dispersion répétée de l’espèce depuis les champs voisins. Puisque le taux de floraison peut être plus élevé dans les fossés que dans les champs les années sèches, les occurrences qui se trouvent dans des fossés peuvent constituer une source de graines pouvant être dispersées dans les champs; la situation inverse peut être vraie les années humides.

Généralement, la nappe phréatique est haute du printemps au début de l’été. Le drainage est lent après les périodes de fortes précipitations. Selon Wolken (2001), la teneur en eau de la couche supérieure du sol (0-4 cm) constitue le plus important facteur pour la répartition de la platanthère blanchâtre de l’Ouest. Ces observations sont appuyées par des études menées par Sieg et Ring (1995), qui ont constaté une corrélation entre la densité d’individus de l’espèce et la teneur en eau de la couche supérieure du sol. Bleho et al. (2015) ont observé que l’enchaînement d’une saison de croissance chaude, d’un hiver frais, court et neigeux et d’un printemps humide donnait un taux de floraison élevé la saison de croissance suivante.

Aux États-Unis, la platanthère blanchâtre de l’Ouestpousse généralement dans des prairies et des prés de carex à sol calcaire non labouré situés en terrain bas. La majorité des sites se trouvent dans la région glaciaire et présentent un sol modérément bien drainé à mal drainé (delta de Sheyenne, Dakota du Nord), un till glaciaire loameux à argileux (plages du lac glaciaire Agassiz, nord du Minnesota), ou un sol humide-mésique à mésique issu du till (sud du Minnesota, Iowa, est du Nebraska, nord-est du Kansas et nord-ouest du Missouri). La platanthère blanchâtre de l’Ouestse rencontre dans sept régions non glaciaires dans l’est du Kansas (sud de la rivière Kansas), dans des prairies de terrain élevé mésiques à humides-mésiques, dans des secteurs vallonnés recouverts d’une mince couche de lœss discontinue; dans des prairies à herbes hautes ou des prés de carex, dans les baissières formées entre des dunes, au Nebraska; dans des complexes dunaires dans le centre-nord du Nebraska; dans des prairies et des prés de carex humides-mésiques le long de la plaine inondable de la rivière Platte, dans le centre du Nebraska (U.S. Fish and Wildlife, 1996).

Au Manitoba, la platanthère blanchâtre de l’Ouestse rencontre généralement dans des superficies de prairie à herbes hautes humides-mésiques dominées par la spartine pectinée (Spartina pectinata), la deschampsie cespiteuse (Deschampsia caespitosa) et la calamagrostide contractée (Calamagrostis stricta ssp. inexpansa). Du printemps au début de l’été, les carex sont prédominants; les espèces couramment associées à la platanthère blanchâtre de l’Ouest sont le carex de Buxbaum (Carex buxbaumii) et le carex à fruits tomenteux d’Amérique (Carex lanuginosa), et parfois le carex de Crawe (Carex crawei) et le carex tétanique (Carex tetanica). Dans les sites humides, des joncs (Juncus balticus et autres espèces du genre Juncus) et la campylie à feuilles dorées (Campylium chrysophyllum) sont communément observés. On trouve également de bas (>0,2 à 1 m) arbustes épars dans la prairie à herbes hautes, notamment le saule à long pétiole (Salix petiolaris), la potentille frutescente (Dasiphora fruticosa), le bouleau nain (Betula pumila) et le cerisier nain (Prunus pumila). Les autres espèces couramment rencontrées aux côtés de la platanthère blanchâtre de l’Ouest au Manitoba sont énumérées dans le tableau 2. L’espèce pousse parfois aussi dans des sites mésiques dominés par le barbon de Gérard (Andropogon gerardii) et le sporobole à glumes inégales (Sporobolus heterolepis). En outre, un certain nombre de plantes rares à l’échelle provinciale, nationale et nord-américaine se rencontrent dans l’habitat de la platanthère blanchâtre de l’Ouest. Les espèces rares à l’échelle nationale sont le carex tétanique, le cypripède blanc (Cypripedium candidum), la verge d’or de Riddell (Solidago riddellii), le spiranthe des Grandes Plaines (Spiranthes magnicamporum) et la véronique de Virgine (Veronicastrum virginicum). Les espèces rares au Manitoba associées à la platanthère blanchâtre de l’Ouest sont la gérardie à feuilles ténues (Agalinis tenuifolia), le carex conoïde (Carex conoidea), l’ophioglosse nain (Ophioglossum pusillum) et la lysimaque à quatre fleurs (Lysimachia quadriflora).

| Sans entete | Sans entete |

|---|---|

| Agalinis tenuifolia (Vahl.) Raf. | Lysimachia quadriflora Sims |

| Agoseris glauca (Pursh) Raf. | Pedicularis canadensis L. |

| Anemone canadensis L. | Pedicularis lanceolata Michx. |

| Carex sartwellii Dewey | Poa nemoralis L. |

| Comandra umbellata (L.) Nutt. | Poa palustris L. |

| Cornus stolonifera Michx. | Prunella vulgaris L. |

| Crepis runcinata (James) Torr. & Gray | Salix bebbiana Sarg. |

| Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb. | Salix discolor Muhl. |

| Eleocharis elliptica Kunth | Salix lutea Nutt. |

| Equisetum hyemale L. | Sanicula marilandica L. |

| Fragaria virginiana Duchesne | Senecio pauperculus Michx. |

| Galium boreale L. | Sisyrinchium montanum Greene |

| Glycyrrhiza lepidota Pursh | Spiraea alba Du Roi |

| Hierochloë odorata (L.) Beauv. | Solidago riddellii Frank ex Riddell |

| Hypoxis hirsute (L.) Colville | Thalictrum dasycarpum Fisch. & Avé-Lall. |

| Juncus longistylis Torr. | Triglochin maritimum L. |

| Koeleria macrantha (Ledeb.) J.A. Schultes | Viola nephrophylla Greene |

| Krigia biflora (Walt.) Blake | Zizia aptera (Gray) Fern. |

| Lathyrus palustris L. | cellule vide |

Les végétaux ligneux ont tendance à empiéter sur l’habitat des communautés des prairies à herbes hautes en l’absence de perturbations, par exemple les incendies. Dans la région de Vita, les terres sont entretenues pour le pâturage et le fourrage et font occasionnellement l’objet de brûlages au début du printemps. L’absence de perturbations appropriées, qui entraîne une perte d’habitat, est l’une des menaces potentielles pesant sur la platanthère blanchâtre de l’Ouest. En effet, sans perturbations appropriées, la succession végétale se poursuit et la hauteur et la densité de la végétation augmentent au point où les conditions ne sont plus propices à la platanthère blanchâtre de l’Ouest. Dans la Réserve de prairie d’herbes longues, des brûlages sont effectués pour prévenir l’empiètement de la végétation et maintenir l’écosystème de prairie (Borkowsky, comm. pers., 2015). Ces brûlages sont réalisés sur les terres de la réserve environ tous les 5 à 6 ans (au printemps ou à l’automne) pour éliminer la couverture de chaume et les végétaux ligneux empiétant sur le milieu (Bleho et al., 2015; Borkowsky, comm. pers., 2015). De plus, des feux de friche se produisent parfois; le dernier feu s’est produit à l’automne 2014 dans la propriété du sentier Agassiz et s’est propagé sur une superficie de 30 hectares. Avant cela, un feu de friche de grande envergure s’est produit en 2012, brûlant sur environ huit quarts de section de la réserve, notamment dans des secteurs où pousse la platanthère blanchâtre de l’Ouest(Borkowsky, comm. pers., 2015).

Tendances en matière d’habitat

La prairie à herbes hautes est un écosystème gravement menacé en Amérique du Nord. Koper et al. (2010) ont fait un relevé des communautés végétales dans 65 parcelles vestigiales au Manitoba qui avaient également fait l’objet d’un relevé en 1987 ou en 1988. Ils ont constaté que ces parcelles subissent une menace continue, et que 37 % des parcelles de prairie visitées avaient subi un changement de type de milieu, à cause de facteurs comme l’empiètement de végétaux ligneux. Les parcelles petites (de moins de 21 ha) avaient généralement subi une diminution de leur superficie et de leur qualité, alors que les parcelles plus grandes avaient connu une augmentation de leur superficie, mais une diminution de leur qualité. Selon Koper et al. (2010), la proportion de lisières de la parcelle a un plus grand effet sur les espèces indigènes et les espèces envahissantes que la superficie de celle-ci. Les effets de lisière et la végétation empiétant sur l’habitat pourraient expliquer que les parcelles petites sont plus susceptibles de subir un déclin de leur superficie et de leur qualité. La présence d’espèces envahissantes a un effet négatif sur les espèces indigènes, et les espèces envahissantes sont susceptibles de supplanter les espèces indigènes, comme la platanthère blanchâtre de l’Ouest. De nombreuses espèces indigènes de la prairie à herbes hautes pourraient disparaître parce qu’elles seraient incapables de demeurer autosuffisantes si elles devaient subir la concurrence de plantes envahissantes (Koper et al., 2010). Des mesures de gestion immédiates et continues doivent être mises en œuvre pour éviter la disparition des parcelles restantes de prairies à herbes hautes du Nord (Koper et al., 2010).

Biologie

Cycle vital et reproduction

La platanthère blanchâtre de l’Ouest est une plante herbacée vivace. Son système racinaire se compose d’un tubercule fusiforme et de racines rayonnantes. La plante produit un nouveau tubercule ainsi que des bourgeons vivaces durant la saison de croissance et se régénère ainsi (Collicutt, 1993). Ce nouveau tubercule peut produire des parties végétatives l’année suivante (Collicutt, 1993).

Les parties aériennes de la platanthère blanchâtre de l’Ouestémergent du sol à la fin mai. L’inflorescence est présente à la troisième semaine de juin, et les fleurs inférieures sont complètement ouvertes chez certains individus (Borkowsky, comm. pers., 2015). À la deuxième semaine de juillet, la plupart des fleurs de l’inflorescence se sont ouvertes (Punter, 2000). Dans la Réserve de prairie d’herbes longues du Manitoba, les fleurs subsistent durant plusieurs jours. Les tiges florifères sont hautes de 35 à 88 cm. Un certain nombre de pousses demeurent à l’état végétatif pendant la saison de croissance. Celles-ci sont plus courtes que les tiges florifères et possèdent 1 à 3 feuilles. En 1994, dans deux parcelles permanentes (5 m sur 20 m) établies dans des quarts de section adjacents à la Réserve de prairie d’herbes longues, 90 à 95 % des individus marqués étaient à l’état végétatif (stades de 1, de 2 et de 3 feuilles), et les autres possédaient une tige florifère (4 à 10 %) (Borkowsky, comm. pers., 2015). Dans la prairie nationale Sheyenne (Sheyenne National Grassland), dans le Dakota du Nord, les fleurs demeurent ouvertes pendant environ sept jours (Pleasants et Moe, 1993), mais peuvent le demeurer jusqu’à dix jours ailleurs; l’ouverture des fleurs se produit de manière séquentielle, de sorte que l’inflorescence peut porter des fleurs durant jusqu’à trois semaines (U.S. Fish and Wildlife Service, 1996). On ignore si les fleurs demeurent réceptives durant toute leur durée de vie.

La floraison est irrégulière, mais peut se produire durant plusieurs années successives si les régimes d’humidité et de températures le permettent (Collicutt, 1993). Chaque inflorescence renferme 4 à 33 fleurs. Pour que l’espèce fleurisse plusieurs années de suite, il faut que les conditions soient favorables (Collicutt, 1993). Selon Bleho et al. (2015), la succession d’une saison de végétation chaude, d’un hiver frais, court et neigeux et d’un printemps humide bénéficie à l’espèce lors de la saison de végétation suivante. La production de capsules est faible dans la population de platanthère blanchâtre de l’Ouest du Manitoba (1 à 6 % des inflorescences) comparativement à celle des sous-populations des États-Unis (5,4 à 39 %) (Sheviak et Bowles, 1986; Pleasants, 1993; Westwood et Borkowsky, 2004; Borkowsky, 2006). De 1994 à 1998, Borkowsky (1998) a observé plus de 1 000 individus et a constaté que 2,1 % des individus florifères avaient produit au moins une capsule au cours de l’année. Les capsules ellipsoïdes se fendent pour libérer des milliers de graines microscopiques dépourvues d’albumen (Bowles, 1983). Selon Bleho et al. (2015), la probabilité et la fréquence de la floraison sont semblables dans les sites brûlés et dans les sites non brûlés. Les brûlages annuels pourraient nuire à l’espèce (Bleho et al., 2015). Selon Morrison et al. (2015), il est possible que les brûlages réalisés au début du printemps n’aient aucun effet sur l’espèce. Biederman et al. (2014) estiment toutefois que les brûlages effectués à la fin du printemps sont nuisibles, puisque la sensibilité au feu est accrue en période de croissance rapide.

La platanthère blanchâtre de l’Ouest est pollinisée uniquement par des sphinx nocturnes (Sphingidés) se nourrissant de nectar (Friesen et Westwood, 2013). La platanthère blanchâtre de l’Ouest est autocompatible, mais un pollinisateur est toutefois nécessaire à l’autopollinisation, et la pollinisation croisée est bénéfique pour l’espèce (Sheviak et Bowles, 1986). Lorsqu’un papillon visite une fleur de l’espèce pour y prélever du nectar, la viscidie adhère à un œil ou à la tête du papillon et y demeure fixée lorsque le papillon quitte la fleur (Sheviak et Bowles, 1986; Pleasants et Moe, 1993; Westwood et Borkowsky, 2004; Friesen et Westwood, 2013). Les pollinies dépassent de la tête du papillon, et leur pollen est transféré au stigmate d’une autre fleur visitée (Friesen et Westwood, 2013). Dans les sous-populations de platanthère blanchâtre de l’Ouest du Dakota du Nord, des pollinies avaient été retirées chez 8 à 33 % des individus (Pleasants et Moe, 1993); toutefois, au Canada, ce taux allait de 6 à 10 % (Borkowsky, 2006).

On ignore quelle est la durée de génération exacte de la platanthère blanchâtre de l’Ouestau Canada, mais on estime que les individus pourraient mettre jusqu’à 12 ans avant de fleurir (Bowles, 1983). Le temps nécessaire aux individus issus de graines pour produire des parties aériennes est variable, mais est d’au minimum deux ans (Davis, 1995). Dans la prairie nationale Sheyenne, dans le Dakota du Nord, les individus florifères avaient une durée de vie de trois ans ou moins (Sieg et Ring, 1995), ce qui donne à penser que les individus de l’espèce ne vivent pas longtemps une fois qu’ils ont atteint la maturité. La platanthère blanchâtre de l’Ouest pourrait donc avoir une longévité d’environ 15 ans. Puisque le cycle vital de l’espèce comporte une courte période reproductive et que le taux de mortalité est de 80 % chez les individus qui entrent en dormance, le recrutement dépend fortement de la production de graines (Sieg et Ring, 1995; Borkowsky, 2006).

La reproduction sexuée serait le principal moyen de recrutement de nouveaux individus chez la platanthère blanchâtre de l’Ouest. Selon Bowles (1983), les individus seraient longévifs et pourraient subsister sous terre à l’état dormant ou mycotrophique durant une ou plusieurs années (Sheviak et Bowles, 1986); toutefois, de récentes études menées dans des parcelles suggèrent le contraire. Des individus qui sont demeurés à l’état végétatif tout au long de la saison de croissance ont été observés au Manitoba et ailleurs. Les individus végétatifs sont plus courts que les individus florifères, possèdent seulement 1 à 3 feuilles et ont des racines moins nombreuses et plus courtes (Wolken, 1995). Dans deux parcelles permanentes établies dans la Réserve de prairie d’herbes longues du Manitoba, 90 à 95 % des individus marqués étaient à l’état végétatif en 1994 (Borkowsky, comm. pers., 2015). Ailleurs dans la réserve, on estime que 40 à 60 % des individus étaient à l’état végétatif (Johnson, comm. pers., in Punter, 2000). Dans la prairie nationale Sheyenne, 32 à 95 % marqués étaient à l’état végétatif entre 1990 et 1994 (Sieg et Ring, 1995).

Dans les parcelles permanentes établies dans la Réserve de prairie d’herbes longues du Manitoba, certains individus marqués en 1994 étaient absents en 1999 (Borkowsky, comm. pers., 2015). De même, dans la prairie nationale Sheyenne, des individus étaient absents les années suivant leur marquage (Sieg et Ring, 1995). Il y a une forte probabilité que les individus absents une année soient également absents les années subséquentes (Sieg et Ring, 1995; Sieg et Wolken, 1999). Un examen préliminaire a été réalisé à l’emplacement de 10 individus marqués, mais absents (sans parties aériennes) en 1993 et en 1994; aucun tissu racinaire indiquant la présence d’individus en dormance n’a été déterré (Wolken, 1995; Sieg et Wolken, 1999). Il est possible que la durée de vie de la platanthère blanchâtre de l’Ouestne soit pas aussi longue qu’on le croyait à l’origine (Sieg et Ring, 1995). Ces observations pourraient indiquer que, contrairement à ce qui était indiqué dans le rapport précédent (Bowles, 1983), la platanthère blanchâtre de l’Ouestn’a pas une très longue durée de vie après sa première floraison.

La pollinisation est essentielle à la production de fruits. Dans la prairie nationale Sheyenne, dix individus ont été pollinisés manuellement dans le cadre d’une expérience sur le terrain, et aucun fruit n’a été produit par les fleurs qui n’avaient pas été ainsi pollinisées. Les fleurs pollinisées selon les trois traitements (pollinisation croisée au moyen de pollinies entières, pollinisation croisée au moyen de pollinies partielles et autopollinisation) ont produit des fruits chez six individus, mais quatre individus ayant fait l’objet des mêmes traitements n’ont produit aucun fruit (Pleasants et Moe, 1993). Dans le cadre d’une étude sur la pollinisation naturelle ayant porté sur 130 individus (1 033 fleurs), 33 % des pollinies ont été extraites par les pollinisateurs, et un taux de fructification de 30 % a été observé. Le taux de fructification était beaucoup plus élevé chez les fleurs dont une ou deux pollinies avaient été retirées, et la proportion de fruits produisant des fruits était plus élevée chez les individus dont une proportion élevée des pollinies avait été retirée. Le nombre de visites de pollinisateurs par fleur était le plus élevé durant les périodes où le nombre de fleurs ouvertes par inflorescences était élevé (Pleasants et Moe, 1993).

Au Manitoba, les capsules de la platanthère blanchâtre de l’Ouestarrivent à maturité à la fin août et au début septembre et libèrent leurs graines à partir du début septembre; la plante a alors flétri et est devenue brune (E. Punter, obs. pers.). La production de capsules est irrégulière. Dans une parcelle permanente ayant fait l’objet d’un suivi de 1994 à 1998 et où les individus de l’espèce avaient été marqués, 13 % des fleurs ont produit un fruit en 1996 (Borkowsky, comm. pers., 2015). Dans un autre secteur de la Réserve de prairie d’herbes longues, de 1988 à 1990, 0 %, 81 % et 23 % des fleurs ont produit des capsules chez les individus marqués (Johnson, 1989, 1991). Dans le même secteur où Johnson a réalisé ces relevés de 1988 à 1990, 60 % des fleurs ont produit des capsules en 1994, et 44 %, en 1995 (Dewar, 1996).

Les orchidées entretiennent une relation symbiotique avec des champignons mycorhiziens qui sont nécessaires à leur développement et à leur survie (Currah et al., 1990). Ces champignons sont particulièrement essentiels durant le développement des semis et sont nécessaires à l’établissement de nouveaux individus (Sharma et al., 2003a). Des études sur la platanthère hyperboréale (Platanthera hyperborea) ont montré que les champignons mycorhiziens pénètrent dans la graine par les cellules mortes du suspenseur et déclenchent le développement du protocorme (Richardson et al., 1992). Le champignon mycorhizien fournit du carbone à la plante par ses hyphes en spirale et, en échange, prélève des glucides produits par la plante (Harley, 1959; Smith, 1966, 1967; Harley et Smith, 1983; Alexander, 1987). Selon Smith (1966, 1967), les semis ont un moyen de limiter le prélèvement des sucres par les champignons avant qu’ils puissent effectuer la photosynthèse.

Chez les orchidées, les graines ayant germé forment un protocorme, soit une masse de cellules dont les tissus sont peu différenciés mais chez laquelle il est tout de même possible de reconnaître la région basale et la région apicale. La région apicale produit les pousses et les amorces de racines, qui mènent au développement d’une plantule. Chez les orchidées des régions tempérées du Nord, la germination et les premiers stades du développement se déroulent dans le sol, sans lumière, ce qui signifie que le protocorme est hétérotrophe. Les champignons mycorhiziens pénètrent d’abord les cellules basales du protocorme et s’y installent, mais ils finissent par être confinés aux tissus du parenchyme quand le système vasculaire et les poussent commencent à se développer. Le développement des pousses et la production de chlorophylle permettent à la plante d’effectuer la photosynthèse et de devenir partiellement autotrophe (Hadley, 1982).

On en sait peu sur la viabilité, la longévité et la dormance des graines de la platanthère blanchâtre de l’Ouest ainsi que sur les conditions nécessaires à leur germination. Dans le cadre d’essais sur le terrain réalisés dans la Réserve de prairie d’herbes longues en 1992, quelques graines de platanthère blanchâtre de l’Ouestont germé en 45 jours, et des poils épidermiques ont pu être observés après 108 jours. Un protocorme possédant un méristème apical s’est développé en 108 jours, mais il a été impossible de déterminer son état mycorhizien (Zelmer, 1994). La colonisation des graines par les champignons mycorhiziens n’était pas nécessaire pour déclencher la germination chez toutes les espèces d’orchidées des régions tempérées du Nord étudiées par Zelmer (1994). Toutefois, le développement se poursuivait uniquement chez les graines qui ont fini par être colonisées par un champignon mycorhizien (Zelmer et al.,1996). Les racines de la plupart des espèces examinées étaient modérément à fortement colonisées par des champignons mycorhiziens. Les champignons mycorhiziens ne fournissent pas tous le même type de ressources aux espèces d’orchidées, car leur stratégie nutritionnelle va de la biotrophie facultative à la nécrotrophie facultative, en passant par la saprotrophie (Zelmer, 1994). Dans le cadre d’études du système racinaire de la platanthère blanchâtre de l’Ouest,différents degrés de colonisation du cortex racinaire par des champignons mycorhiziens ont été observés (Zelmer, 1994). Deux champignons, le Ceratorhiza pernacatena et une espèce du genre Epulorhiza, ont été isolés des racines d’individus de la platanthère blanchâtre de l’Ouestprovenant de la région de Vita (Zelmer, 1994; Zelmer et Currah, 1995). Ces deux espèces de champignons peuvent être présents à l’intérieur d’une même racine et de la même partie d’une racine, sous forme de pelote intacte, partiellement digérée et presque entièrement digérée (Zelmer, 1994). Des pelotes de tous les stades de formation et en décomposition peuvent être présentes simultanément dans une portion d’une racine, mais être absentes d’autres parties de la racine (Zelmer et al.,1996). Bjugstad-Porter (1993) a isolé un Rhizoctonia spp. de racines d’individus de la platanthère blanchâtre de l’Ouestqui poussaient dans la prairie nationale Sheyenne. Les jeunes semis et les individus matures d’une même espèce peuvent être associés à des champignons mycorhiziens endophytes différents (Zelmer et al.,1996). Dans le cadre d’études menées par Alexander (2006) dans la prairie nationale Sheyenne, en un an 5 % des graines de la platanthère blanchâtre de l’Ouest avaient augmenté de volume, et leur tégument s’était fendu, signes de germination. Environ 60 % des graines étaient viables mais sont demeurées en dormance au cours de la première année. Le taux de graines viables varie entre 9 % et 37 % et est plus élevé dans les petites sous-populations (Sharma et al., 2003). La longévité des graines a été évaluée par Whigham et al. (2006). Les graines d’espèces d’orchidées du genre Platanthera placées à l’intérieur de sachets ont été enfouies dans le sol durant 35 mois (3 ans). Tous les sachets renfermaient des graines viables après cette période, mais aucune graine n’avait germé.

Physiologie et adaptabilité

Chez les orchidées matures, les champignons mycorhiziens endophytes sont présents dans les cellules corticales des racines ou d’autres structures absorbantes (Currah et al.,1990). L’inoculation de populations de champignons dans le sol avant la transplantation pourrait augmenter les probabilités de réussite (Zettler et al., 2001; Zettler et Piskin, 2011). La platanthère blanchâtre de l’Ouest (Sharma et al., 2003b) et la platanthère blanchâtre de l’Est (Zettler et al., 2001), espèces étroitement apparentées, ont pu être multipliées en laboratoire à partir de graines aux États-Unis. La meilleure méthode mise à l’essai dans le cadre d’études consistait à effectuer une stratification froide et à inoculer au milieu de culture des champignons mycorhiziens des genres Ceratorhiza et Epulorhiza prélevés chez d’autres semis (Zelmer et Currah, 1997; Sharma et al., 2003b). Des études portant sur le Platanthera integrilabia ont montré que l’exposition des graines à la lumière durant 7 jours suivie par une absence de lumière favorisait la germination (Zettler et McInnis, 1994), mais cette technique n’a pas été mise à l’essai pour la platanthère blanchâtre de l’Ouest. On ignore actuellement le degré de faisabilité de la réintroduction en nature de la platanthère blanchâtre de l’Ouest et le degré de réussite possible d’une telle réintroduction, car on n’est pas parvenus à faire survivre des individus ex vitro dans le cas de la platanthère blanchâtre de l’Est (Zettler et Piskin, 2011).

La plupart des tentatives de transplantation de la platanthère blanchâtre de l’Ouest ont échoué (Borkowsky, comm. pers., 2015). En 1995, un certain nombre d’individus végétatifs et d’individus florifères de l’espèce prélevés dans un fossé ont été transplantés dans un champ dans la Réserve de prairie d’herbes longues. Ces individus (56 florifères et 40 végétatifs) ont été marqués puis ont fait l’objet d’un suivi. Le nombre d’individus de chaque type a diminué dans les années qui ont suivi. En 1999, aucun des individus marqués n’a produit de parties aériennes (Punter, 2000). De plus, en 1995, dix autres individus ont été prélevés dans le même fossé et transplantés dans le parc naturel Rotary Prairie, à Winnipeg. Cinq individus florifères ont été observés en 1996, et deux en juillet en 1997 et en 1998, mais aucun individu n’était présent en 1999 (Punter, 2000). Les tentatives de transplantation d’individus provenant de la portion sud-ouest de l’aire de répartition canadienne de la platanthère blanchâtre de l’Ouest ont donc au final échoué, même si des individus ont au début persisté pendant plusieurs années (Borkowsky, comm. pers., 2015).

Selon les études menées par Sharma et al. (2003a) et par Zelmer et al. (1996), les mycobiontes de la platanthère blanchâtre de l’Ouestpourraient différer d’une région à l’autre et en fonction de l’âge des individus. Les champignons mycorhiziens prélevés chez des semis donnent de meilleurs résultats pour la production in vitro de plantules que ceux prélevés chez des individus adultes (Sharma et al., 2003b).

Dispersion

Les graines de la platanthère blanchâtre de l’Ouestsont très petites; elles se composent d’un tégument et d’un embryon, mais sont dépourvues d’albumen (Punter, 2000). Le tégument des graines des orchidées présente une surface lipophile texturée qui pourrait favoriser la rétention de bulles d’air et donc la dispersion par l’eau. Chez les graines de certaines espèces d’orchidées terrestres, la présence d’une poche d’air entre le tégument et l’embryon aide les graines à demeurer en suspension et pourrait favoriser leur dispersion par le vent (Peterson et al.,1998). Selon Hof et al. (1999), l’eau serait importante pour la dispersion des graines de l’espèce dans la prairie nationale Sheyenne. Au Manitoba, le mode de dispersion des graines n’a pas été confirmé, mais le vent et l’eau pourraient y être des agents de dispersion.

Les orchidées terrestres ont besoin de la présence de certains champignons dans le sol. La colonisation pourrait être limitée par l’absence de champignons appropriés. De plus, la présence des pollinisateurs obligatoires est essentielle à la production de graines (voir la section ci-dessous).

Relations interspécifiques

Quinze espèces de sphinx, seul groupe de pollinisateurs de la platanthère blanchâtre de l’Ouest (voir la section Biologie), sont présentes dans la Réserve de prairie d’herbes longues (Westwood et Borkowsky, 2004). Toutefois, seulement deux de ces espèces, le Sphinx drupiferarum et le Hyles gallii, sont des pollinisateurs confirmés de la platanthère blanchâtre de l’Ouest au Canada (Westwood et Borkowsky, 2004; Borkowsky et al., 2011). La pollinisation de l’espèce par l’Eumorpha achemon a été confirmée dans la prairie nationale Sheyennes, dans le Dakota du Nord (Cuthrell et Rider, 1993). De plus, des papillons des espèces Lintneria eremitus (Harris et al., 2004) et Paratraea plebeja (Ashley, 2001) ont été observés transportant du pollen de la platanthère blanchâtre de l’Ouest aux ÉtatsUnis. Pour qu’ils puissent prélever le nectar de la platanthère blanchâtre de l’Ouest, les papillons doivent posséder une trompe d’au moins 30 mm de longueur, ce qui correspond à 75 % de la longueur de l’éperon nectarifère (Westwood et al., 2011). D’après la longueur de leur trompe par rapport à la longueur de l’éperon nectarifère, l’Hyles lineata, le Sphinx chersis et le Sphinx kalmiae pourraient aussi être des pollinisateurs de la platanthère blanchâtre de l’Ouest (Sheviak et Bowles, 1986; Westwood et Borkowsky, 2004). En outre, la pollinisation de la platanthère blanchâtre de l’Ouest par l’Hyles euphorbiae, espèce non indigène,a été confirmée aux États-Unis (Jordan et al., 2006; Fox et al., 2013), mais cette espèce n’est pas présente dans la Réserve de prairie d’herbes longues, au Manitoba (Friesen et Westwood, 2013). Le Sphinx drupiferarum et l’Hyles gallii sont tous deux peu courants au Manitoba, leur effectif fluctue annuellement, et leur période de vol présente un chevauchement limité avec la période de floraison de la platanthère blanchâtre de l’Ouest(Westwood et Borkowsky, 2004; Westwood et al., 2011). Certaines années, ces deux pollinisateurs n’ont pas été observés dans la région de la prairie à herbes hautes. Cette absence pourrait être attribuable à des facteurs comme une faible abondance de nourriture, une prédation élevée, l’emplacement des pièges installés ou des facteurs météorologiques (Friesen et Westwood, 2013). Le vent et la température ont une incidence sur l’activité des pollinisateurs (Cruden et al., 1976; del Rio et Burquez, 1986; Willmott et Burquez, 1996; Friesen et Westwood, 2013). De plus, les forts vents pourraient faire en sorte que les pollinies se fixent à d’autres végétaux qui entrent en contact avec les fleurs, ce qui pourrait donner une mauvaise estimation des taux de visite par les pollinisateurs (Borkowsky, 2006).

La teneur en sucre du nectar des fleurs de la platanthère blanchâtre de l’Ouest diminue avec le temps (Westwood et al., 2011). La teneur en sucre du nectar est d’environ 25 %, ce qui est semblable à ce qui est observé chez la plupart des autres plantes (Fox et al., 2015). Le volume de nectar augmente durant la nuit, ma sa teneur en sucre demeure continue (Westwood et al., 2011). Le nectar est une récompense qui attire les pollinisateurs, mais également des espèces qui volent le nectar en perçant des trous dans l’éperon nectarifère ou qui ne participent pas à la pollinisation en prélevant le nectar (Fox et al., 2015). Parmi les espèces voleuses de nectar observées dans le Dakota du Nord, on compte le Manduca quinquemaculata, l’Agrius cingulate, l’Apis mellifera, le Bombus bimaculatus, le B. borealis, le B. fervidus, le B. griseocollis, le B. huntii, le B. rufocinctus, le B. ternarius et le B. vagans (Fox et al., 2015).