Programme de rétablissement de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) au Canada 2017

Grande salamandre

- Partie 1 - Addition du gouvernement fédéral au Programme de rétablissement de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) en Colombie-Britannique, préparée par Environnement et Changement climatique Canada

- 1 Évaluation de l'espèce par le COSEPAC

- 2 Information sur la situation de l’espèce

- 3 Menaces

- 4 Objectifs en matière de population et de répartition

- 5 Stratégies et approches générales pour l’atteinte des objectifs

- 6 Habitat essentiel

- 7 Mesure des progrès

- 8 Énoncé sur les plans d'action

- 9 Effets sur l'environnement et sur les espèces non ciblées

- 10 Références

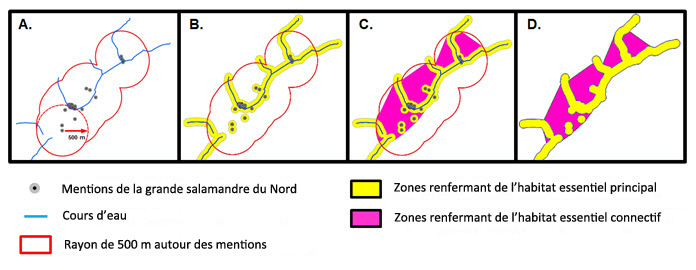

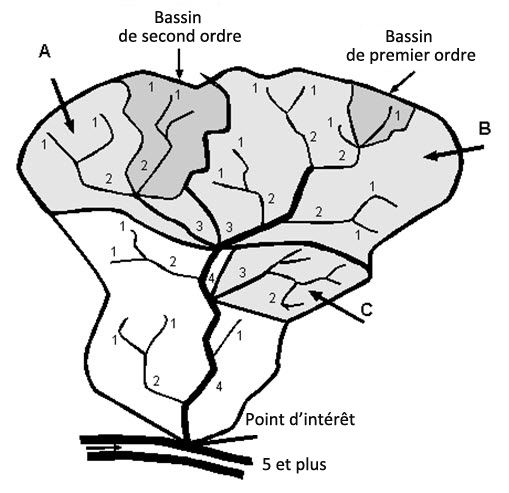

- Figure 1. Schématisation de la méthodologie utilisée pour calculer la ou les zones renfermant l'habitat essentiel de la grande salamandre.

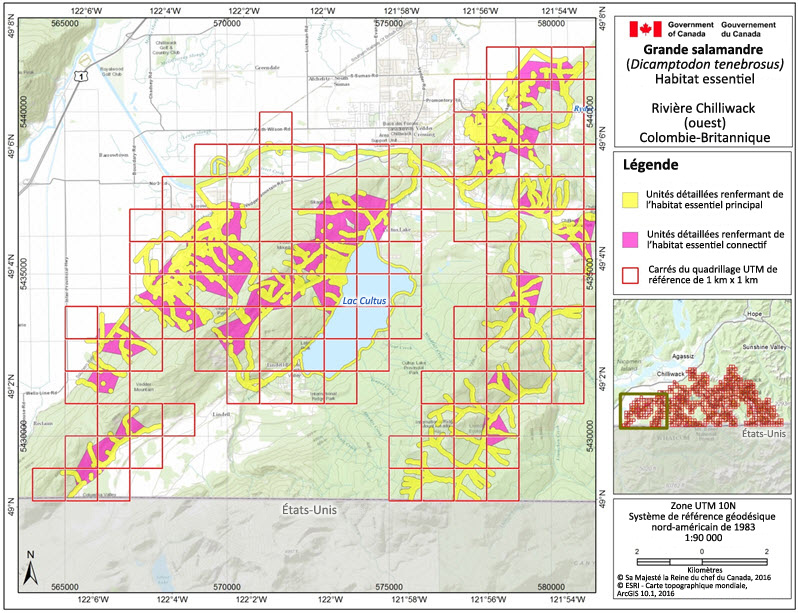

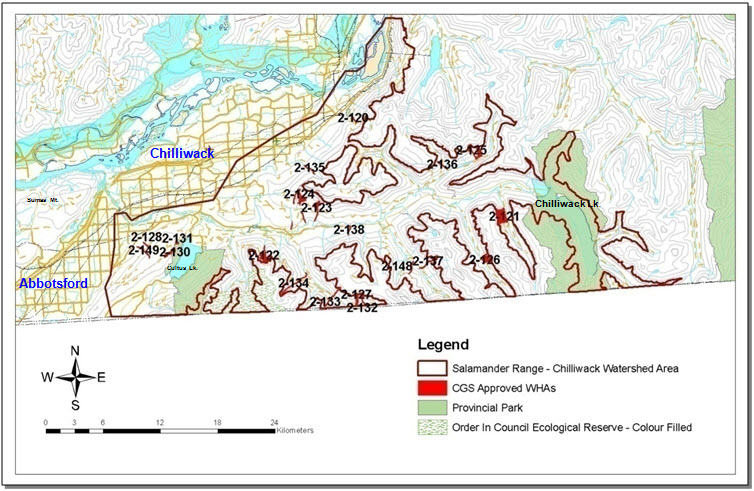

- Figure 2. L'habitat essentiel de la grande salamandre dans la région de la rivière Chilliwack (ouest), en Colombie Britannique.

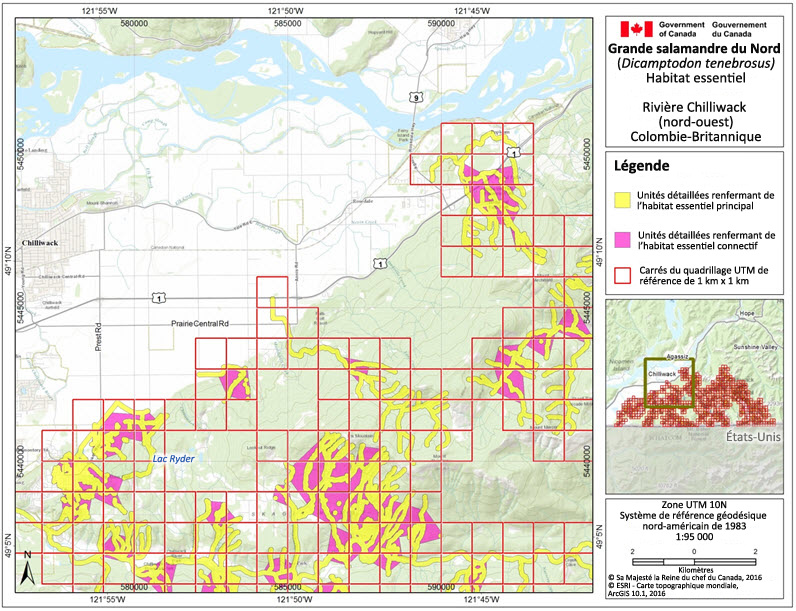

- Figure 3. L'habitat essentiel de la grande salamandre dans la région de la rivière Chilliwack (nord ouest), en Colombie-Britannique.

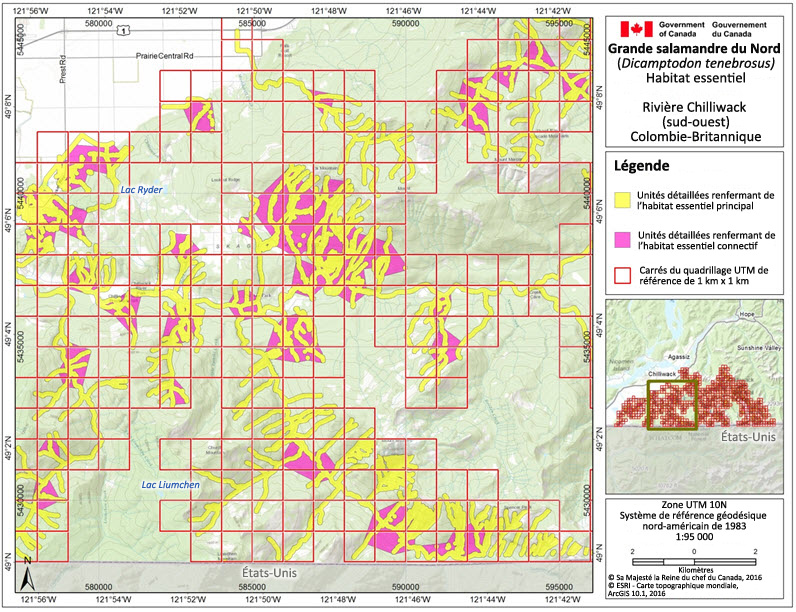

- Figure 4. L'habitat essentiel de la grande salamandre dans la région de la rivière Chilliwack (sud ouest), en Colombie-Britannique..

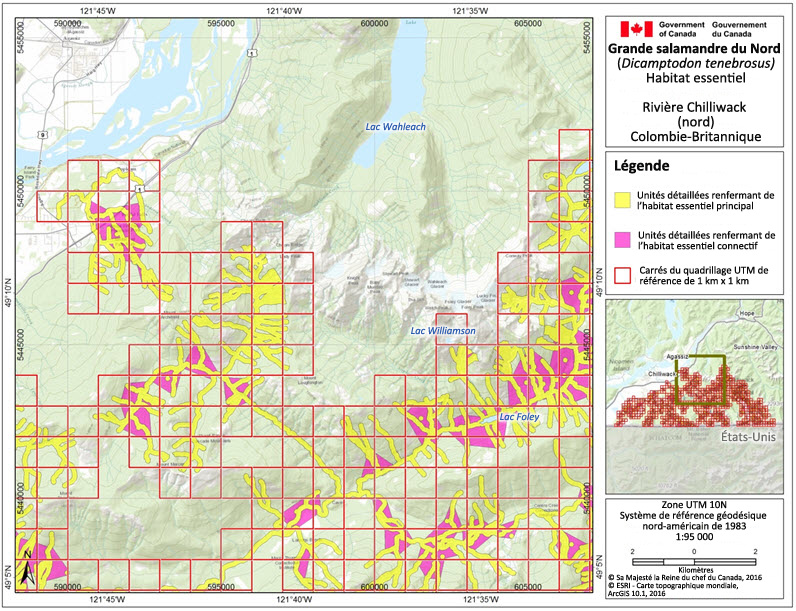

- Figure 5. L'habitat essentiel de la grande salamandre dans la région de la rivière Chilliwack (nord), en Colombie-Britannique.

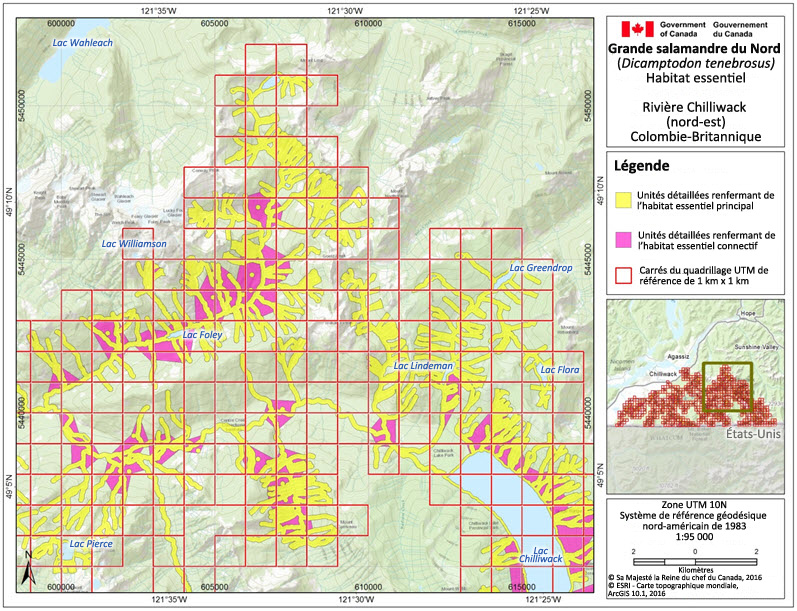

- Figure 6. L'habitat essentiel de la grande salamandre dans la région de la rivière Chilliwack (nord est), en Colombie-Britannique.

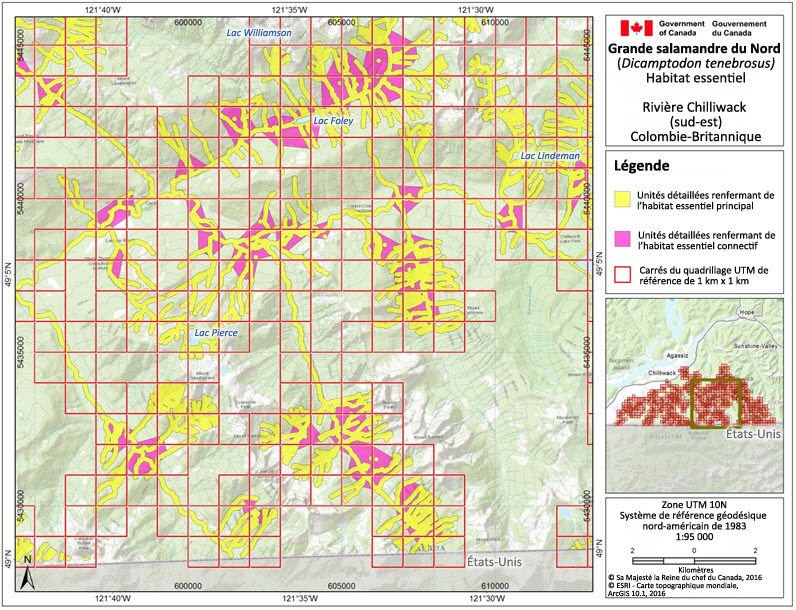

- Figure 7. L'habitat essentiel de la grande salamandre dans la région de la rivière Chilliwack (sud est), en Colombie-Britannique.

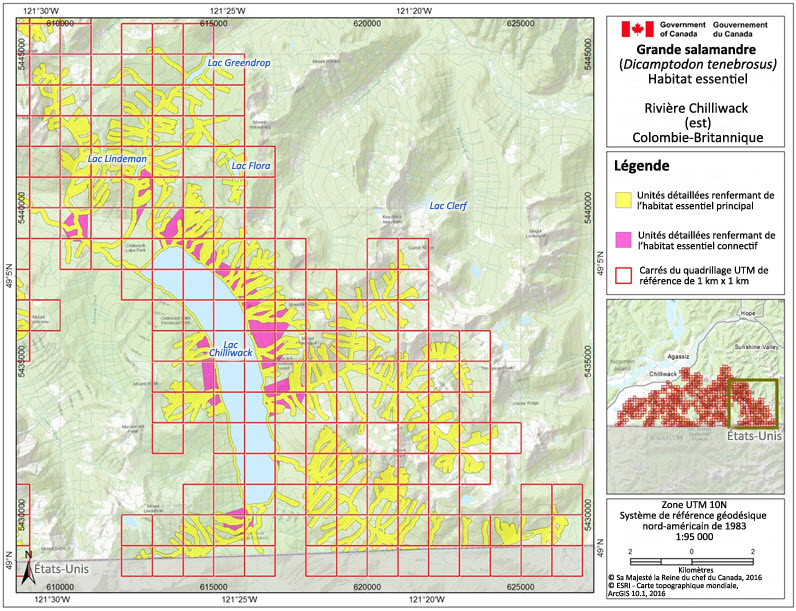

- Figure 8. L'habitat essentiel de la grande salamandre dans la région de la rivière Chilliwack (est), en Colombie-Britannique.

- Tableau 1. Cotes de conservation de la grande salamandre (NatureServe, 2016; B.C. Conservation Framework, 2016).

- Tableau 2. Classification de l'IUCN-CMP des menaces pesant sur la grande salamandre au Canada.

- Tableau 3. Résumé des fonctions essentielles, des éléments biophysiques et des caractéristiques générales de l'habitat essentiel principal de la grande salamandre.

- Tableau 4. Résumé des fonctions essentielles, des éléments biophysiques et des caractéristiques générales de l'habitat essentiel connectif de la grande salamandre.

- Tableau 5. Calendrier des études pour la désignation de l'habitat essentiel de la grande salamandre.

- Tableau 6. Activités susceptibles d'entraîner la destruction de l'habitat essentiel de la grande salamandre.

- Partie 2 - Programme de rétablissement de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) en Colombie-Britannique, préparé par l’Équipe de rétablissement de la grande salamandre pour le ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique.

- Table des matières

- Contexte

- Évaluation de l'espèce par le COSEPAC

- Description de l'espèce

- Populations et répartition

- Besoins de la grande salamandre

- Menaces

- Mesures déjà achevées ou en cours

- Lacunes dans les connaissances

- Rétablissement

- Caractère réalisable du rétablissement

- But du rétablissement

- Justification du but du rétablissement

- Objectifs de rétablissement (2009-2013)

- Approches recommandées pour l'atteinte des objectifs

- Tableau de planification du rétablissement

- Description du tableau de planification du rétablissement

- Protection, gestion et intendance de l'habitat

- Cartographie de l'habitat

- Inventaires des populations

- Remise en état de l'habitat

- Suivi des populations et de l'habitat

- Clarification des menaces

- Recherche sur le cycle vital, la dynamique des populations et l'utilisation de l'habitat

- Sensibilisation et communication

- Mesures de rendement

- Habitat essentiel

- Calendrier recommandé des études visant à désigner l'habitat essentiel

- Approches existantes et recommandées pour la protection de l'habitat

- Effets sur les espèces non ciblées

- Considérations socioéconomiques

- Approche recommandée pour la mise en œuvre du rétablissement

- Énoncé sur les plans d'action

- Références

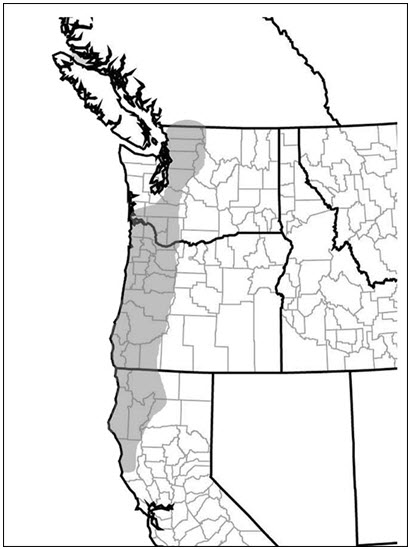

- Figure 1. Répartition mondiale de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus). Carte préparée par H. Welsh pour l'ouvrage Field Guide to the Amphibians of Northwestern North America (Jones et Leonard [eds.], 2005) et reproduite avec l'autorisation de l'auteur et des directeurs de publication.

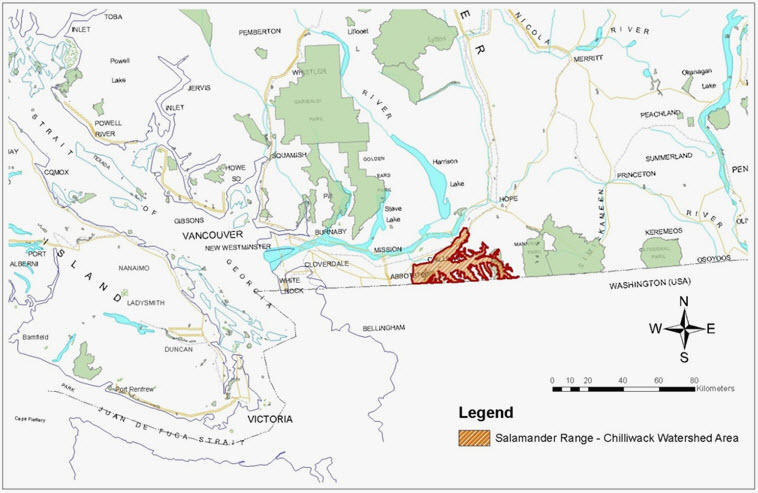

- Figure 2. Répartition de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) en Colombie-Britannique. Carte préparée par K. Welstead d'après les données compilées par le COSEPAC (COSEWIC, 2000) et L. Sopuck et d'autres données provenant des dossiers du ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique.

- Figure 3. Carte de la protection existante de l'habitat de la grande salamandre en Colombie-Britannique. Carte préparée par K. Welstead.

- Tableau 1. Cotes de conservation de la grande salamandre du Nord (B.C. Conservation Data Centre, 2009; NatureServe, 2009).

- Tableau 2. Tableau de classification des menaces pour la grande salamandre

- Tableau 2.1 Activités forestières touchant l'habitat aquatique

- Tableau 2.2 Activités forestières touchant l'habitat terrestre

- Tableau 2.3 Aménagement urbain et rural

- Tableau 2.4 Microproduction d'hydroélectricité

- Tableau 2.5 Pollution

- Tableau 2.6 Changements climatiques

- Tableau 2.7 Maladies

- Tableau 2.8 Poissons introduits

- Tableau 2.9 Activités récréatives

- Tableau 3. Stratégies de rétablissement pour la grande salamandre

- Tableau 4. Calendrier des études visant à désigner l'habitat essentiel.

Programme de rétablissement de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) au Canada 2017

Environnement et Changement climatique Canada. 2017. Programme de rétablissement de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) au Canada. Série de Programmes de rétablissement de la Loi sur les espèces en péril. Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa. 2 parties, 36 p. + 49 p.

Pour télécharger le présent programme de rétablissement ou pour obtenir un complément d’information sur les espèces en péril, incluant les rapports de situation du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), les descriptions de la résidence, les plans d’action et d’autres documents connexes portant sur le rétablissement, veuillez consulter le Registre public des espèces en péril.

Illustration de la couverture : © Corel Corporation

Also available in English under the title "Recovery Strategy for the Coastal Giant Salamander (Dicamptodon tenebrosus) in Canada"

Le contenu du présent document (à l'exception des illustrations) peut être utilisé sans permission, mais en prenant soin d'indiquer la source.

En vertu de l'Accord pour la protection des espèces en péril (1996), les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu de travailler ensemble pour établir des mesures législatives, des programmes et des politiques visant à assurer la protection des espèces sauvages en péril partout au Canada.

Dans l'esprit de collaboration de l'Accord, le gouvernement de la Colombie-Britannique a donné au gouvernement du Canada la permission d'adopter le Programme de rétablissement de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) en Colombie Britannique (partie 2) en vertu de l'article 44 de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Environnement et Changement climatique Canada a inclus une addition fédérale (partie 1) dans le présent programme de rétablissement afin qu'il réponde aux exigences de la LEP.

Le programme de rétablissement fédéral de la grande salamandre au Canada est composé des deux parties suivantes :

Partie 1 - Addition du gouvernement fédéral au Programme de rétablissement de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) en Colombie-Britannique, préparée par Environnement et Changement climatique Canada.

Partie 2 - Programme de rétablissement de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) en Colombie-Britannique, préparé par l'Équipe de rétablissement de la grande salamandre pour le ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique.

En vertu de l'Accord pour la protection des espèces en péril (1996), les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux signataires ont convenu d'établir une législation et des programmes complémentaires qui assureront la protection efficace des espèces en péril partout au Canada. En vertu de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29) (LEP), les ministres fédéraux compétents sont responsables de l'élaboration des programmes de rétablissement pour les espèces inscrites comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et sont tenus de rendre compte des progrès réalisés dans les cinq ans suivant la publication du document final dans le Registre public des espèces en péril.

La ministre de l'Environnement et du Changement climatique est le ministre compétent en vertu de la LEP à l'égard de la grande salamandre et a élaboré la composante fédérale (partie 1) du présent programme de rétablissement, conformément à l'article 37 de la LEP. Dans la mesure du possible, le programme de rétablissement a été préparé en collaboration avec la Province de la Colombie-Britannique, en vertu du paragraphe 39(1) de la LEP. L'article 44 de la LEP autorise le ministre à adopter en tout ou en partie un plan existant pour l'espèce si ce plan respecte les exigences de contenu imposées par la LEP au paragraphe 41(1) ou 41(2). La Province de la Colombie-Britannique a remis le programme de rétablissement de la grande salamandre ci-joint (partie 2), à titre d'avis scientifique, aux autorités responsables de la gestion de l'espèce en Colombie-Britannique. Ce programme a été préparé en collaboration avec Environnement et Changement climatique Canada.

La réussite du rétablissement de l'espèce dépendra de l'engagement et de la collaboration d'un grand nombre de parties concernées qui participeront à la mise en œuvre des directives formulées dans le présent programme. Cette réussite ne pourra reposer seulement sur Environnement et Changement climatique Canada ou sur toute autre autorité responsable. Tous les Canadiens et les Canadiennes sont invités à appuyer ce programme et à contribuer à sa mise en œuvre pour le bien de la grande salamandre et de l'ensemble de la société canadienne.

Le présent programme de rétablissement sera suivi d'un ou de plusieurs plans d'action qui présenteront de l'information sur les mesures de rétablissement qui doivent être prises par Environnement et Changement climatique Canada et d'autres autorités responsables et/ou organisations participant à la conservation de l'espèce. La mise en œuvre du présent programme est assujettie aux crédits, aux priorités et aux contraintes budgétaires des autorités responsables et organisations participantes.

Le programme de rétablissement établit l'orientation stratégique visant à arrêter ou à renverser le déclin de l'espèce, incluant la désignation de l'habitat essentiel dans la mesure du possible. Il fournit à la population canadienne de l'information pour aider à la prise de mesures visant la conservation de l'espèce. Lorsque l'habitat essentiel est désigné, dans un programme de rétablissement ou dans un plan d'action, la LEP exige que l'habitat essentiel soit alors protégé.

Dans le cas de l'habitat essentiel désigné pour les espèces terrestres, y compris les oiseaux migrateurs, la LEP exige que l'habitat essentiel désigné dans une zone protégée par le gouvernement fédéral Note1 soit décrit dans la Gazette du Canada dans un délai de 90 jours après l'ajout dans le Registre public du programme de rétablissement ou du plan d'action qui a désigné l'habitat essentiel. L'interdiction de détruire l'habitat essentiel aux termes du paragraphe 58(1) s'appliquera 90 jours après la publication de la description de l'habitat essentiel dans la Gazette du Canada.

Pour l'habitat essentiel se trouvant sur d'autres terres domaniales, le ministre compétent doit, soit faire une déclaration sur la protection légale existante, soit prendre un arrêté de manière à ce que les interdictions relatives à la destruction de l'habitat essentiel soient appliquées.

Si l'habitat essentiel d'un oiseau migrateur ne se trouve pas dans une zone protégée par le gouvernement fédéral, sur le territoire domanial, à l'intérieur de la zone économique exclusive ou sur le plateau continental du Canada, l'interdiction de le détruire ne peut s'appliquer qu'aux parties de cet habitat essentiel - constituées de tout ou partie de l'habitat auquel la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs s'applique aux termes des paragraphes 58(5.1) et 58(5.2) de la LEP.

En ce qui concerne tout élément de l'habitat essentiel se trouvant sur le territoire non domanial, si le ministre compétent estime qu'une partie de l'habitat essentiel n'est pas protégée par des dispositions ou des mesures en vertu de la LEP ou d'autre loi fédérale, ou par les lois provinciales ou territoriales, il doit, comme le prévoit la LEP, recommander au gouverneur en conseil de prendre un décret visant l'interdiction de détruire l'habitat essentiel. La décision de protéger l'habitat essentiel se trouvant sur le territoire non domanial et n'étant pas autrement protégé demeure à la discrétion du gouverneur en conseil.

L'élaboration du présent programme de rétablissement a été coordonnée par Matt Huntley, Kella Sadler, Lisa Rockwell et Megan Harrison, tous du Service canadien de la faune - Région du Pacifique, d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC, SCF). Elke Wind (E.Wind Consulting) a compilé l'information de la première ébauche du présent programme de rétablissement. Kym Welstead (ministère des Forêts, des Terres et de l'Exploitation des ressources naturelles de la Colombie-Britannique), Purnima Govindarajulu et Peter Fielder (ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique), Dave Trotter (ministère de l'Agriculture de la Colombie-Britannique) et Véronique Brondex (ECCC, SCF - Région de la capitale nationale) ont fourni des conseils et des commentaires utiles concernant la rédaction. Kym Welstead a aussi fourni des données complémentaires et des documents de référence. Jeffrey Thomas et Danielle Yu (ECCC, SCF - Région du Pacifique) ont apporté une aide additionnelle pour la cartographie et la préparation des figures.

Les sections suivantes ont été incluses pour satisfaire à des exigences particulières de la Loi sur les espèces en péril (LEP) du gouvernement fédéral qui ne sont pas abordées dans le Programme de rétablissement de la grande salamandre (Dicamptodon tenebrosus) en Colombie-Britannique (partie 2 du présent document, ci-après appelé « programme de rétablissement provincial ») et/ou pour présenter des renseignements à jour ou additionnels.

En vertu de la LEP, il existe des exigences et des processus particuliers concernant la protection de l'habitat essentiel. Ainsi, les énoncés du programme de rétablissement provincial concernant la protection de l'habitat de survie/rétablissement peuvent ne pas correspondre directement aux exigences fédérales. Les mesures de rétablissement visant la protection de l'habitat sont adoptées; cependant, on évaluera à la suite de la publication de la version finale du programme de rétablissement fédéral si ces mesures entraîneront la protection de l'habitat essentiel en vertu de la LEP.

Le programme de rétablissement provincial contient un court énoncé sur les considérations socioéconomiques. Comme une analyse socioéconomique n'est pas obligatoire en vertu du paragraphe 41(1) de la LEP, la section sur les considérations socioéconomiques du programme de rétablissement provincial n'est pas considérée comme faisant partie du programme de rétablissement établi par la ministre fédérale de l'Environnement et du Changement climatique pour cette espèce.

La présente section remplace la section « Évaluation de l'espèce par le COSEPAC » du programme de rétablissement provincial, car elle intègre les renseignements les plus récents du COSEPAC (COSEWIC, 2014).

i COSEPAC (Comité sur la situation des espèces en péril au Canada).

Désignation juridique : annexe 1 de la LEP (espèce menacée) (2003).

| Cote mondiale (G)a | Cote nationale (N)a | Cote infranationale (S)a | Statut selon le COSEPAC | Liste de la C.-B. | Cadre de conservation de la C.-B. |

|---|---|---|---|---|---|

| G5 | Canada (N2); États-Unis (N5) | Canada : Colombie-Britannique (S2) États-Unis : Californie (SNR), Orégon (S4), Washington (S5) |

Menacée (2014) | Liste rouge | Niveau de priorité le plus élevé : 1, aux fins du but 3b |

a La cote de conservation attribuée à une espèce est constituée d’un nombre de 1 à 5 précédé d’un lettre indiquant l’échelle géographique de l’évaluation (G = mondiale, N = nationale, et S = infranationale). La signification des nombres est la suivante : 1 = gravement en péril, 2 = en péril, 3 = vulnérable, 4 = apparemment non en péril, 5 = non en péril. X = vraisemblablement disparue, NR = non classée.

b Les trois buts du cadre de conservation de la Colombie-Britannique (B.C. Conservation Framework) sont les suivants : 1. Participer aux programmes mondiaux de conservation des espèces et des écosystèmes; 2. Empêcher que les espèces et les écosystèmes deviennent en péril; 3. Maintenir la diversité des espèces et des écosystèmes indigènes.

L’aire de répartition et l’effectif de la grande salamandre au Canada représentent moins de 1 % de l’aire de répartition et de l’effectif mondiaux de l’espèce (COSEWIC, 2014).

Le tableau 2 (ci-après) remplace et actualise le tableau 2 de la section « Classification des menaces » du programme de rétablissement provincial.

Le tableau à jour de classification des menaces tient compte des données les plus récentes du COSEPAC (COSEWIC, 2014) et repose sur le système unifié de classification des menaces de l’IUCN-CMP (Union internationale pour la conservation de la nature-Partenariat pour les mesures de conservation) (CMP, 2010). Cette classification est compatible avec les méthodes utilisées par le Conservation Data Centre de la Colombie-Britannique et le cadre de conservation de la province.

Les menaces sont définies comme étant les activités ou processus immédiats qui ont entraîné, entraînent ou pourraient entraîner à l’avenir la destruction, la dégradation et/ou la détérioration de l’entité évaluée (population, espèce, communauté ou écosystème) dans la zone d’intérêt (mondiale, nationale ou infranationale). Les facteurs limitatifs ne sont pas pris en compte dans le processus d’évaluation des menaces. Aux fins d’évaluation des menaces, seules les menaces actuelles et futures sont prises en considération. Les menaces historiques, les effets indirects ou cumulatifs des menaces ou toute autre information pertinente qui aiderait à comprendre la nature des menaces sont présentés à la section « Description des menaces ». Les menaces sont caractérisées en fonction de leur portée, de leur gravité et de leur immédiateté. L’ « impact » d’une menace est calculé selon la portée et la gravité de celle-ci.

| Menace | Menace | Impactc | Portéed | Gravitée | Immédiatetéf |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Développement résidentiel et commercial | Faible | Petite | Extrême | Élevée |

| 1.1 | Zones résidentielles et urbaines | Faible | Petite | Extrême | Élevée |

| 1.2 | Zones commerciales et industrielles | Négligeable | Négligeable | Extrême | Élevée |

| 1.3 | Zones touristiques et récréatives | Faible | Petite | Modérée - Légère | Élevée |

| 2 | Agriculture et aquaculture | Négligeable | Négligeable | Extrême | Élevée |

| 2.1 | Cultures annuelles et pérennes de produits autres que le bois | Négligeable | Négligeable | Extrême | Élevée |

| 2.3 | Élevage de bétail | Négligeable | Négligeable | Modérée | Élevée |

| 3 | Production d’énergie et exploitation minière | Faible | Petite | Extrême | Élevée |

| 3.2 | Exploitation de mines et de carrières | Faible | Petite | Extrême | Élevée |

| 4 | Corridors de transport et de service | Faible | Grande | Légère | Élevée |

| 4.1 | Routes et voies ferrées | Faible | Grande | Légère | Élevée |

| 4.2 | Lignes de services publics | Faible | Petite | Légère | Élevée |

| 5 | Utilisation des ressources biologiques | Moyen | Grande | Modérée | Élevée |

| 5.1 | Chasse et capture d’animaux terrestres | Négligeable | Négligeable | Extrême | Élevée |

| 5.3 | Exploitation forestière et récolte du bois | Moyen | Grande | Modérée | Élevée |

| 5.4 | Pêche et récolte de ressources aquatiques | Négligeable | Négligeable | Légère | Élevée |

| 6 | Intrusions et perturbations humaines | Faible | Petite | Modérée | Élevée |

| 6.1 | Activités récréatives | Faible | Petite | Modérée | Élevée |

| 7 | Modification des systèmes naturels | Faible | Petite | Extrême - Modérée | Élevée |

| 7.1 | Incendies et suppression des incendies | Négligeable | Négligeable | Légère | Élevée |

| 7.2 | Gestion et utilisation de l’eau et exploitation de barrage | Faible | Petite | Extrême - Modérée | Élevée |

| 8 | Espèces et gènes envahissants ou autrement problématiques | Faible | Petite | Légère | Élevée |

| 8.1 | Espèces exotiques (non indigènes) envahissantes | Faible | Petite | Légère | Élevée |

| 9 | Pollution | Moyen - Faible | Grande | Modérée - Légère | Élevée |

| 9.1 | Eaux usées domestiques et urbaines | Faible | Petite | Modérée - Légère | Élevée |

| 9.3 | Effluents agricoles et sylvicoles | Moyen - Faible | Grande | Modérée - Légère | Élevée |

| 11 | Changements climatiques et phénomènes météorologiques violents | Faible | Généralisée | Légère | Élevée |

| 11.1 | Déplacement et altération de l’habitat | Faible | Généralisée | Légère | Élevée |

| 11.2 | Sécheresses | Faible | Généralisée | Légère | Élevée |

| 11.3 | Températures extrêmes | Faible | Généralisée | Légère | Élevée |

| 11.4 | Tempêtes et inondations | Faible | Généralisée | Légère | Élevée |

c Impact - Mesure dans laquelle on observe, infère ou soupçonne que l’espèce est directement ou indirectement menacée dans la zone d’intérêt. Le calcul de l’impact de chaque menace est fondé sur sa gravité et sa portée et prend uniquement en compte les menaces présentes et futures. L’impact d’une menace est établi en fonction de la réduction de la population de l’espèce, ou de la diminution/dégradation de la superficie d’un écosystème. Le taux médian de réduction de la population ou de la superficie pour chaque combinaison de portée et de gravité correspond aux catégories d’impact suivantes : très élevé (déclin de 75 %), élevé (40 %), moyen (15 %) et faible (3 %). Inconnu : catégorie utilisée quand l’impact ne peut être déterminé (p. ex. lorsque les valeurs de la portée ou de la gravité sont inconnues); non calculé : l’impact n’est pas calculé lorsque la menace se situe en dehors de la période d’évaluation (p. ex. l’immédiateté est non significative/négligeable ou faible puisque la menace n’existait que dans le passé); négligeable : lorsque la valeur de la portée ou de la gravité est négligeable; n’est pas une menace : lorsque la valeur de la gravité est neutre ou qu’il y a un avantage possible.

d Portée - Proportion de l’espèce qui, selon toute vraisemblance, devrait être touchée par la menace d’ici 10 ans. Correspond habituellement à la proportion de la population de l’espèce dans la zone d’intérêt (généralisée = 71-100 %; grande = 31-70 %; restreinte = 11-30 %; petite = 1-10 %; négligeable < 1 %).

e Gravité - Au sein de la portée, niveau de dommage (habituellement mesuré comme l’ampleur de la réduction de la population) que causera vraisemblablement la menace sur l’espèce d’ici une période de 10 ans ou de 3 générations (extrême = 71-100 %; élevée = 31-70 %; modérée = 11-30 %; légère = 1-10 %; négligeable < 1 %; neutre ou avantage possible > 0 %).

f Immédiateté - Élevée = menace toujours présente; modérée = menace pouvant se manifester uniquement dans le futur (à court terme [< 10 ans ou 3 générations]) ou pour l’instant absente (mais susceptible de se manifester de nouveau à court terme); faible = menace pouvant se manifester uniquement dans le futur (à long terme) ou pour l’instant absente (mais susceptible de se manifester de nouveau à long terme); non significative/négligeable = menace qui s’est manifestée dans le passé et qui est peu susceptible de se manifester de nouveau, ou menace qui n’aurait aucun effet direct, mais qui pourrait être limitative.

L’impact global calculé Note2 des menaces pesant sur la grande salamandre est élevé. La description des menaces concorde avec celle qui a été fournie dans le programme de rétablissement provincial (soit dans la section « Description des menaces »), quoique l’information ait été réorganisée en raison du fait que la classification de l’IUCN-CMP des menaces n’a pas été utilisée dans ce document. S’il y avait lieu, les données à jour concernant la description des menaces ont été ajoutées, ou adaptées dans le cas des données du rapport de situation du COSEPAC (COSEWIC, 2014). À ce jour, les principales menaces sont l’exploitation forestière et la récolte du bois (menace 5.3), et les effluents agricoles et sylvicoles (menace 9.3). Les menaces secondaires sont les suivantes : zones résidentielles et urbaines (menace 1.1), zones touristiques récréatives (menace 1.3), exploitation de mines et de carrières (menace 3.2), corridors de transport et de service (menace 4), activités récréatives (menace 6.1), gestion et utilisation de l’eau et exploitation de barrages (menace 7.2), espèces exotiques (non indigènes) envahissantes (menace 8.1), eaux usées domestiques et urbaines (menace 9.1) et changements climatiques et phénomènes météorologiques violents (menace 11). Toutes les autres menaces ont actuellement un impact négligeable.

Menace 1 (IUCN-CMP) : Développement résidentiel et commercial

1.1 Zones résidentielles et urbaines (impact faible), 1.2 Zones commerciales et industrielles (impact négligeable) et 1.3 Zones touristiques et récréatives (impact faible)

On peut obtenir une description de cette menace dans le programme de rétablissement provincial adopté (à la sous-section « Aménagement urbain et rural »).

Menace 2 (IUCN-CMP) : Agriculture et aquaculture

2.1 Cultures annuelles et pérennes de produits autres que le bois (impact négligeable) et 2.3 Élevage de bétail (impact négligeable)

Comme la majeure partie du développement agricole dans les régions de basse altitude remonte à un certain temps, cette menace est surtout attribuable à l’aménagement possible de nouvelles serres ou pépinières. Les nouveaux aménagements agricoles peuvent entraîner la perte, la fragmentation ou la dégradation d’habitat, mais il est peu probable qu’ils aient un grand impact, car ils devraient très probablement être réalisés dans des zones moins occupées par la grande salamandre (soit dans le fond des vallées de basse altitude). Par ailleurs, comme des fermes laitières longent la rivière Chilliwack, si l’utilisation des zones riveraines par le bétail s’intensifiait, il pourrait y avoir dégradation de cet habitat. Ces deux menaces sont jugées négligeables en raison de leur portée limitée dans l’habitat de la grande salamandre.

Menace 3 (IUCN-CMP) : Production d’énergie et exploitation minière

3.2 Exploitation de mines et de carrières (impact faible)

L’exploitation minière actuelle dans le bassin hydrographique concerne principalement l’extraction de sable et de gravier. En date de 2012, on comptait sept permis en vigueur pour des exploitations de sable et de gravier, proposées ou en activité, dans la vallée de la Chilliwack (COSEWIC, 2014). L’exploitation de mines et de carrières peut entraîner la perte et la dégradation d’habitats aquatiques et riverains.

Menace 4 (IUCN-CMP) : Corridors de transport et de service

4.1 Routes et voies ferrées (impact faible) et 4.2 Lignes de services publics (impact faible)

Les routes d’accès aux ressources utilisées par les secteurs de l’exploitation forestière, de l’exploitation minière et des énergies renouvelables sont nombreuses dans l’aire de répartition de la grande salamandre et servent surtout à la récolte du bois (COSEWIC, 2014). La dégradation d’habitat est le plus marquée durant la construction de nouvelles routes, qui peut entraîner l’élimination de végétation et une perturbation du sol, d’où une perte d’habitat terrestre, et durant les travaux effectués dans les cours d’eau en vue d’installer des ponceaux ou des ponts, lesquels aboutissent à une perte d’habitat aquatique en raison de la modification du débit des cours d’eau et d’une sédimentation accrue dans ces derniers (se reporter à la menace 9 « Pollution » ci-après).

En outre, les routes et les autres ouvrages linéaires peuvent fragmenter les habitats forestiers et perturber les déplacements et la dispersion des grandes salamandres adultes et juvéniles. La gravité de la menace devrait être légère, car la majorité des routes traversent des habitats de haut de pente (c.-à-d. qui ne sont ni proches des cours d’eau ni parallèles à ceux-ci), habitats qui sont moins occupés par la grande salamandre.

Menace 5 (IUCN-CMP) : Utilisation des ressources biologiques

5.3 Exploitation forestière et récolte du bois (impact moyen)

On peut obtenir une description de cette menace dans le programme de rétablissement provincial adopté (à la sous-section « Activités forestières »).

Menace 6 (IUCN-CMP) : Intrusions et perturbations humaines

6.1 Activités récréatives (impact faible)

On peut obtenir une description de cette menace dans le programme de rétablissement provincial adopté (à la sous-section « Activités récréatives »).

Menace 7 (IUCN-CMP) : Modification des systèmes naturels

7.2 Gestion et utilisation de l’eau et exploitation de barrages (impact faible)

On peut obtenir une description de cette menace dans le programme de rétablissement provincial adopté (à la sous-section « Microproduction d’hydroélectricité »).

Menace 8 (IUCN-CMP) : Espèces et gènes envahissants ou autrement problématiques

8.1 Espèces exotiques (non indigènes) envahissantes (impact faible)

L’introduction de poissons prédateurs (ensemencement à des fins de pêche sportive) dans des cours d’eau jamais occupés auparavant par ces espèces est une menace pour les grandes salamandres, le bassin versant de la Chilliwack étant régulièrement ensemencé avec des salmonidés (COSEWIC, 2014). Les poissons prédateurs pourraient se nourrir des petites larves (Rundio et al., 2003) et ainsi aussi restreindre la dispersion parmi des sous-bassins versants reliés par de grands plans d’eau, augmenter la compétition pour les ressources alimentaires dans les cours d’eau occupés ou accroître le risque d’introduction de maladies épizootiques transmissibles des poissons aux amphibiens, comme la saprolégniase, causée par le Saprolegnia ferax (Romansic et al., 2009), ou des maladies causées par divers iridovirus (Daszak et al., 1999; Mao et al., 1999).

On en sait peu sur la vulnérabilité de la grande salamandre aux maladies épizootiques, mais l’accès accru aux cours d’eau d’amont grâce aux chemins forestiers et aux sentiers récréatifs, pourrait se solder par l’introduction ou la propagation de maladies infectieuses aux populations de salamandres. Dans l’immédiat, on s’inquiète du chytride Batrachochytrium dendrobatidis, un champignon pathogène déjà fréquent en Colombie-Britannique (Govindarajulu et al., 2013) qui a joué un rôle dans le déclin d’amphibiens dans l’ouest des États-Unis et dans le monde (Daszak et al., 1999). Une étude menée par Hossack et al. (2010) sur des amphibiens de cours d’eau de régions montagneuses des États-Unis révèle un faible taux de détection (0,93 %) du B. dendrobatidis chez 452 grenouilles-à-queue et 304 salamandres de ruisseaux. Les auteurs laissent entendre que les amphibiens qui vivent dans des cours d’eau tempérés peuvent être moins sensibles à la chytridiomycose attribuable au B. dendrobatidis en raison des périodes saisonnières prolongées au cours desquelles la température de l’eau est basse, ce qui pourrait inhiber la croissance du champignon, bien que des études préliminaires n’appuient pas complètement cette hypothèse (Knapp et al., 2011).

Une nouvelle menace potentielle est le champignon Batrachochytrium salamandrivorans, un chytride récemment décrit qui a causé il y a peu des mortalités massives de salamandres dans certaines parties de l’Europe (Martel et al., 2013). La présence du B. salamandrivorans n’a pas encore été signalée en Amérique du Nord, mais il est adapté à des températures plus basses par rapport au B. dendrobatidis et pourrait donc présenter une menace importante pour la grande salamandre et d’autres salamandres vivant dans des cours d’eau frais, s’il était introduit en Amérique du Nord.

Menace 9 (IUCN-CMP) : Pollution

9.3 Effluents agricoles et sylvicoles (impact moyen-faible) et 9.1 Eaux usées domestiques et urbaines (impact faible)

La description ci-dessous de cette menace est tirée du rapport du COSEPAC (COSEWIC, 2014).

Les routes et les chemins peuvent être une source de pollution en raison de la sédimentation et de l’utilisation de substances chimiques. Les sédiments peuvent aussi pénétrer dans le réseau par des ruptures de versants découlant des activités d’exploitation forestière, des activités de coupe à blanc en amont, ou des projets d’aménagement, notamment des projets de centrales énergétiques au fil de l’eau. De nombreuses études réalisées aux États-Unis ont révélé que la sédimentation des cours d’eau nuit aux grandes salamandres (Hall et al. 1978; Hawkins et al. 1983; Corn et Bury 1989; Welsh et Ollivier 1998; Ashton et al. 2006). Les sédiments fins remplissent les espaces interstitiels entre les roches avec le substrat du cours d’eau, et réduisent la quantité de refuges essentiels pour les larves de salamandre ou les éliminent. Dans la vallée de la Chilliwack, des résultats préliminaires issus de données prélevées par des étudiants du BCIT laissent croire que l’exploitation forestière peut entraîner la sédimentation de tronçons de cours d’eau occupés par des grandes salamandres, même là où des bandes riveraines boisées de 30 à 50 m ont été laissées, dans les zones d’habitat faunique de l’espèce (Welstead comm. pers., 2013). Selon des données anecdotiques, peu de salamandres ont été observées dans les cours d’eau et les fosses contenant beaucoup de limon dans la région de la Chilliwack (Knopp comm. pers., 2012).

Les routes sont également une source d’apports en substances chimiques dans les cours d’eau. Par exemple, les substances chimiques utilisées pour réduire la quantité de poussière de route et pour déglacer les routes pourraient nuire aux grandes salamandres. Les effets de l’utilisation de produits chimiques dépendent en tout temps de la dilution de ces derniers dans le réseau, par exemple par la pluie, et de la portée de leur utilisation. Les herbicides utilisés dans les zones d’aménagement résidentiel, dans les zones commerciales et dans le cadre de pratiques forestières pourraient représenter une menace pour les grandes salamandres. Quatre-vingt-dix pour cent des herbicides utilisés dans la vallée de la Chilliwack est du glyphosate (Vision®). Du triclopyr-acide (Release®) et du 2,4-D sont aussi utilisés de façon limitée pour limiter la croissance des érables et des aulnes (Stad, comm. pers., 2000). La plupart des années, ces traitements chimiques représentent moins de 1 % des activités totales de préparation des sites en Colombie-Britannique, et leur utilisation est bien moindre dans le sud que dans le nord de la province (Govindarajulu, 2008). On connaît peu les effets des herbicides sur les salamandres qui vivent dans les cours d’eau. Des études réalisées sur des anoures ont révélé des malformations et des mortalités associées à l’exposition à des herbicides (voir par exemple Dial et Bauer, 1984; Ouellet et al., 1997). La valeur de la CL10 (dose estimée à laquelle on obtient 10 % de mortalité) pour des amphibiens exposés à du Vision® s’est révélée être égale ou inférieure à la concentration attendue dans l’environnement pour cet herbicide (Govindarajulu, 2008). En 2004, Howe et al. (2004) ont conclu que la toxicité des pesticides à base de glyphosate était due à la présence de surfactant dans les préparations, plutôt qu’aux ingrédients actifs herbicides. On a découvert que les préparations qui ne contiennent pas de surfactant nuisible sont moins toxiques pour les amphibiens (Govindarajulu, 2008).

Menace 11 (IUCN-CMP) : Changements climatiques et phénomènes météorologiques violents

11.1 Déplacement et altération de l’habitat (impact faible), 11.2 Sécheresses (impact faible), 11.3 Températures extrêmes (impact faible), 11.4 Tempêtes et inondations (impact faible)

La description ci-dessous de cette menace est tirée du rapport du COSEPAC (COSEWIC, 2014).

Les effets potentiels futurs des changements climatiques sur la grande salamandre sont difficiles à estimer, mais des effets négatifs pourraient se traduire par l’assèchement de cours d’eau et la disponibilité réduite d’humidité sur le parterre forestier, menant à des périodes d’activité saisonnières plus courtes en raison des sécheresses plus fréquentes ou plus longues au printemps et à l’été. Les hivers plus humides et plus chauds pourraient contrer ces effets dans une certaine mesure. La fréquence et l’intensité accrues des inondations pourraient provoquer des crues subites et des coulées de débris, et accroître l’envasement des cours d’eau, causant une mortalité directe et réduisant la qualité de l’habitat des larves. Des relevés visant des amphibiens de cours d’eau réalisés dans un paysage non exploité, dans l’État de Washington, ont révélé que le D. copei présentait la plus importante relation avec les variables du climat parmi les trois espèces de grandes salamandres étudiées, et les auteurs ont avancé que des facteurs climatiques (précipitations) pourraient déjà limiter l’aire de répartition de l’espèce dans la péninsule Olympic (Adams et Bury, 2002). La prédiction des effets du changement climatique sur les amphibiens de cours d’eau porte à confusion, car nous ne comprenons pas bien comment les amphibiens utilisent les milieux de subsurface, qui peuvent servir d’importants refuges (p. ex. chambres souterraines pour la nidification : Dethlefsen, 1948; cavernes : base de données du CDC de la Colombie-Britannique; zone hyporhéique des cours d’eau : Feral et al. 2005). De plus, selon un scénario où un cours d’eau permanent deviendrait intermittent en raison de conditions climatiques extrêmes, certaines grandes salamandres de la population (p. ex. les larves de grande taille) pourraient être capables de se transformer (Knopp, comm. pers., 2012).

Pour estimer ce que les conditions environnementales seraient en fonction d’un scénario de changement climatique, des données historiques et prévues ont été regroupées à partir du site Web ClimateBC pour un emplacement aléatoire se trouvant au centre de l’aire de répartition de la grande salamandre en Colombie-Britannique (latitude : 49° 4' 40" N, longitude : -121° 52’ 36”W, altitude 500 m; Spittlehouse, 2006). Des données climatiques normales pour cet emplacement aléatoire en Colombie-Britannique pour 2 périodes se situant entre 1961 et 2000 ont été comparées aux projections climatiques obtenues à partir de 3 modèles différents pour 3 périodes, soit les années 2020, les années 2050, et les années 2080 (Spittlehouse, 2006). La moyenne de l’ensemble de données normales a été comparée au plus grand changement prédit à partir des 3 modèles concernant les précipitations annuelles pour la période de 2020 (de 2010 à 2039).

Pour 2020, le modèle prédit une hausse de la quantité annuelle de précipitations, mais une diminution de la quantité de précipitations sous forme de neige. De plus, les modèles prédisent une hausse de la quantité de précipitations durant les mois d’hiver, et une diminution de la quantité de précipitations durant les mois d’été et d’automne. La température annuelle moyenne devrait augmenter de 0,8 °C, la hausse saisonnière de température la plus importante devant survenir à l’automne (de presque 2 °C). Ces changements climatiques prédits sont dans la fourchette que la grande salamandre connaît à l’extrémité sud de son aire de répartition, où il fait plus chaud et où les conditions sont plus sèches. Par exemple, les populations qui vivent à Weaverville, en Californie, connaissent des températures en moyenne plus élevées de 4 °C, et reçoivent 632 mm de moins de précipitations chaque année que les populations de Chilliwack. Bien que l’espèce puisse être tolérante à de grands extrêmes climatiques, il n’est pas clair si les populations locales auraient besoin ou seraient en mesure de s’adapter à l’intérieur de la période prévue par les modèles. De plus, on en sait peu sur les cours d’eau occupés de la vallée de la Chilliwack dont les débits sont intimement liés à l’accumulation de neige et à la vitesse de la fonte de la neige. En somme, bien que beaucoup d’incertitudes subsistent, les sécheresses et les inondations plus nombreuses associées au changement climatique devraient réduire la quantité d’habitat disponible, limiter la dispersion et fragmenter encore davantage les populations. Ces réponses seront probablement exacerbées par l’exploitation forestière, par la construction de routes et par d’autres activités humaines, qui continuent de modifier les milieux par leurs effets cumulatifs.

La présente section remplace les sections « But du rétablissement », « Justification du but du rétablissement » et « Objectifs de rétablissement (2009-2013)» du programme de rétablissement provincial

Environnement et Changement climatique Canada a déterminé que l’objectif en matière de population et de répartition de la grande salamandre est le suivant :

Maintenir la répartition et maintenir ou accroître (là où cela est réalisable du point de vue technique et biologique) l’effectif de toutes les populations existantes de l’espèce au Canada, y compris de toute nouvelle population qui pourrait être découverte dans le futur.

La grande salamandre est naturellement rare au Canada et présente une petite aire de répartition qui se limite au bassin versant de la rivière Chilliwack et à des cours d’eau adjacents, une capacité de dispersion restreinte, un taux de reproduction faible et des besoins particuliers en matière d’habitat. Actuellement, on manque de données pour effectuer une analyse qui permettrait d’établir la population minimale viable. De même, on ne dispose pas de données indiquant que l’aire de répartition de l’espèce était auparavant plus étendue. L’espèce a été désignée comme étant menacée par le COSEPAC en raison de la baisse du nombre d’individus matures et des pertes prévues dans le futur compte tenu du déclin continu de la superficie, de l’étendue et de la qualité de l’habitat convenable. L’objectif de maintenir les populations de grandes salamandres stables ou à la hausse à l’échelle de l’aire de répartition de l’espèce en Colombie-Britannique est donc jugé pertinent. Il pourrait être possible d’améliorer l’état de l’espèce à l’avenir, pourvu que les menaces qui pèsent sur les individus soient considérablement réduites et que la qualité et la disponibilité de l’habitat convenable restant soient préservées.

Le programme de rétablissement provincial adopté comprend un tableau de planification du rétablissement (section « Approches recommandées pour l’atteinte des objectifs »). Environnement et Changement climatique Canada a adopté ce tableau étant donné que les approches générales aux fins du rétablissement de l’espèce sont encore pertinentes et que toutes les menaces qui pèsent actuellement sur l’espèce y sont prises en compte.

La présente section remplace la section « Habitat essentiel » du programme de rétablissement provincial.

En vertu de l’alinéa 41(1)c) de la LEP, les programmes de rétablissement doivent inclure une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce, dans la mesure du possible, et des exemples d’activités susceptibles d’entraîner la destruction de cet habitat. Le programme de rétablissement provincial de la grande salamandre comprend une description des caractéristiques biophysiques de l’habitat essentiel. Cet avis scientifique a été utilisé pour orienter le contenu des sections suivantes sur l’habitat essentiel dans le présent programme de rétablissement fédéral.

L’habitat essentiel de la grande salamandre ne peut être que partiellement désigné à l’heure actuelle, car les données sur l’habitat connectif dont l’espèce a besoin sont insuffisantes. Le calendrier des études (section 5.2) présente les activités requises pour compléter la désignation de l’habitat essentiel additionnel nécessaires aux fins de l’atteinte des objectifs en matière de population et de répartition de l’espèce. L’habitat essentiel de la grande salamandre est désigné dans le présent document, dans la mesure du possible; à mesure que les autorités responsables et/ou d’autres parties intéressées effectueront des recherches pour combler les lacunes dans les connaissances, la méthodologie et la désignation de l’habitat essentiel pourront être modifiées et/ou précisées pour tenir compte des nouvelles connaissances.

Emplacement géospatial des zones renfermant l’habitat essentiel

L’habitat essentiel de la grande salamandre est désigné dans le bassin versant de la rivière Chilliwack et des cours d’eau adjacents, dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique (figures 2 à 8). La désignation de cet habitat essentiel repose sur toutes les mentions d’occurrence vérifiées Note3 disponibles pour l’espèce.

Dans la région du bassin versant de la rivière Chilliwack où elle est présente, la grande salamandre a besoin tant d’habitat aquatique (reproduction et alimentation, abritement et hivernage des larves et des individus néoténiques Note4) que d’habitat terrestre environnant (alimentation, abritement et hivernage) pour assurer les fonctions de son cycle vital. L’habitat aquatique et l’habitat terrestre environnant forment ensemble l’habitat essentiel « principal », qui est crucial pour la persistance de la population locale. L’habitat essentiel principal est désigné de manière à englober les voies de déplacement et de migration saisonnière régulière entre cet habitat aquatique et cet habitat terrestre.

Il faut effectuer des recherches supplémentaires pour déterminer la zone d’habitat terrestre avoisinant les cours d’eau qui est utilisé par la grande salamandre en Colombie-Britannique; toutefois, selon une étude de radiotélémesure menée dans cette province, on a mesuré une distance maximale par rapport aux cours d’eau de 66 m en terrain élevé (Johnston, 1998; Johnston et Frid, 2002). En outre, des travaux de recherche pertinents laissent croire qu’une distance d’environ 80 m est nécessaire au maintien des éléments d’habitat riverain et des voies entre les zones riveraines et les cours d’eau (Gomez et Anthony, 1996; Brosofke et al., 1997; Young, 2000). D’après les études mentionnées, il est raisonnable de croire qu’aux fins de délimitation des zones essentielles à la grande salamandre, une distance de 80 m pour l’habitat essentiel principal est nécesssaire au maintien de la gamme complète des caractéristiques écologiques à proximité immédiate des cours d’eau occupés et des cours d’eau adjacents. Comme de nombreux cours d’eau n’ont été l’objet que d’un seul relevé et qu’ils n’ont pas été l'objet d'un échantillonnage sur toute leur longueur, il convient de suivre une approche prudente consistant à appliquer la désignation à tous les cours d’eau d’amont occupés et adjacents situés dans l’aire de répartition connue de l’espèce, étant donné la probabilité élevée de la présence de la grande salamandre dans l’habitat convenable au sein de cette aire de répartition.

La grande salamandre peut effectuer des déplacements plus étendus au-delà de son habitat essentiel principal dans de l’habitat de terrain élevé additionnel. Ces déplacements de dispersion ne font pas partie de l’utilisation saisonnière courante de l’habitat, mais ils permettent la colonisation de nouveaux sites de reproduction, et/ou la recolonisation de sites qui ne sont pas disponibles chaque année; c’est pourquoi ces déplacements sont nécessaires pour assurer le maintien de la persistance à long terme et le flux génique entre populations. L’habitat terrestre supplémentaire requis pour répondre à ce besoin de l’espèce est l’habitat essentiel « connectif ». On a signalé la présence de grandes salamandres à une distance de plus de 300 m de cours d’eau en Colombie-Britannique (Welstead, 2016, données inédites) et on en a capturé à une distance d’au moins 400 m d’un bord de ruisseau (piège à fosse le plus éloigné dans l’étude) en Oregon (McComb et al., 1993). NatureServe recommande que l’étendue minimale de la zone d’utilisation de l’habitat soit de 500 m, d’après la revue de la littérature de Hammerson (2004), et Environnement et Changement climatique Canada a adopté cette distance pour l’habitat essentiel « connectif ».

On a délimité les zones renfermant l’habitat essentiel de la grande salamandre en appliquant de façon séquentielle les méthodes suivantes (se reporter aussi à la figure 1) :

- Sélection des cours d'eau liés aux mentions vérifiées : c'est-à-dire les cours d'eau situés à l'intérieur d'un rayon de 500 m d'une occurrence, les cours d'eau communiquant entre eux entre les occurrences et tous les cours d'eau d'amont adjacents Note5;

- Application d'une distance de 80 m de chaque côté des cours d'eau sélectionnés pour représenter l'habitat essentiel « principal » comprenant les zones aquatiques essentielles et les zones terrestres adjacentes essentielles à l'espèce pour assurer les fonctions de son cycle vital;

- Application d'un rayon de 500 m autour de toutes les mentions vérifiées et là où les zones ainsi définies chevauchent de l'habitat essentiel « principal » (et ne sont pas déjà désignées comme étant de l'habitat essentiel « principal »), pour établir de l'habitat essentiel « connectif » entre les cours d'eau pertinents;

- Exclusion géospatiale de toute zone située à plus de 1 200 m d'altitude Note6.

Description longue de la figure 1

La figure est un diagramme en quatre parties désignées étapes A, B, C et D. Les étapes sont présentées en séquence et commencent, à l’étape A, avec les points indiquant les mentions de la grande salamandre du Nord, les lignes illustrant les cours d’eau et les rayons de 500 m autour des points représentant les mentions. À l’étape D, un diagramme illustre l’habitat essentiel résultant, qui renferme l’habitat essentiel principal et connectif, établi à l’aide des étapes précédentes. Se reporter à la légende de la figure 1.

Éléments biophysiques et caractéristiques de l'habitat essentiel « principal »

Le cycle vital de la grande salamandre est complexe, et les besoins en matière d'habitat de tous les stades de ce cycle doivent être satisfaits pour que les populations puissent persister. Les salamandres vivent généralement dans des petits cours d'eau de montagne en cascade et dans les forêts humides et ombragées adjacentes (à une altitude d'au plus 1 200 m). Les grandes salamandres ont besoin d'habitat pour chacune des activités suivantes :

- nidification et ponte des œufs,

- développement des larves en milieu aquatique,

- alimentation, abritement et hivernage des individus néoténiques en milieu aquatique, et

- alimentation, abritement et hivernage des juvéniles et des adultes en milieu terrestre.

Les éléments d'habitat et les caractéristiques requises pour chacune des quatre activités (résumées au tableau 3) se chevauchent sur le plan biophysique, géospatial et saisonnier, et entre stades du cycle vital.

| Stades vitaux | Fonctions | Éléments biophysiques | Caractéristiques |

|---|---|---|---|

| Larves aquatiques, individus néoténiques |

Alimentation, abritement, développement, hivernage, dispersion |

Eau douce en mouvement (dont des zones hyporhéiquesg), par exemple :

|

|

| Adultes, œufs | Nidification et ponte des œufs | Eau douce en mouvement (dont des zones hyporhéiquesg), par exemple :

|

|

| Adultes et juvéniles (métamorphosés) | Alimentation, abritement, hivernage, migrations saisonnières | Forêt humide et ombragée, habitats riverains et zones de suintement |

|

g Zone hyporhéique : zone où les eaux de surface et les eaux souterraines se mélangent, en dessous et à côté du lit d'un cours d'eau.

h Johnston, 2004

i Dupuis et al., 1995; Ferguson, 1998

Éléments biophysiques et caractéristiques de l'habitat essentiel « connectif »

Les caractéristiques biophysiques et les caractéristiques des zones d'habitat connectif nécessaires aux fonctions du cycle vital de la grande salamandre sont résumées au tableau 4.

| Stades vitaux | Fonctions | Éléments biophysiques | Caractéristiques |

|---|---|---|---|

| Adultes, juvéniles (métamorphosés) | Dispersion entre les zones d'habitat aquatique et terrestre principal | Forêt humide et ombragée |

|

Les zones renfermant l’habitat essentiel principal et connectif de la grande salamandre sont présentées aux figures 2 à 8. Sur ces cartes, l’habitat essentiel principal de la grande salamandre se trouve dans les polygones en jaune là où sont présents les éléments biophysiques et les caractéristiques de l’habitat essentiel principal décrits dans la présente section. L’habitat essentiel connectif de la grande salamandre se trouve dans les polygones en rose là où sont présents les éléments biophysiques et les caractéristiques de l’habitat connectif décrits dans la présente section. À l’intérieur de ces polygones, seules les zones manifestement non convenables qui ne peuvent subvenir aux besoins de l’espèce durant l’un ou l’autre de ses stades vitaux (c.-à-d. qui ne présentent aucun des éléments biophysiques et caractéristiques requis par l’espèce à quelque moment que ce soit) ne sont pas désignées comme habitat essentiel. Parmi les exemples d’habitats manifestement non convenables, citons l’infrastructure permanente existante (surface de roulement des routes asphaltées et/ou surfaces artificielles, bâtiments) et les zones se trouvant à une altitude de plus de 1 200 m. Le quadrillage UTM de 1 km x 1 km superposé sur les cartes est un système de quadrillage national de référence qui indique la zone géographique générale renfermant de l’habitat essentiel, et qui est utilisé à des fins d’aménagement du territoire et/ou d’évaluation environnementale.

Description longue de la figure 2

La figure 2 est une carte de l’habitat essentiel de la grande salamandre du Nord dans la région de la rivière Chilliwack (ouest), en Colombie Britannique, juste au nord de la frontière entre le Canada et les États Unis. L’habitat essentiel principal, illustré par les lignes fines ramifiées, se trouve principalement dans le fond de vallées ou le long de cours d'eau. L’habitat essentiel connectif est indiqué par les polygones situés entre de nombreuses zones voisines d’habitat essentiel principal. La principale zone d’habitat essentiel se trouve directement en périphérie du lac Cultus et à l’ouest de ce lac. De l’habitat est aussi présent le long de la rivière Chilliwack et dans une parcelle à environ 6 km au nord est du lac Cultus, en périphérie de Chilliwack. Au sud est du lac Cultus, dans le parc provincial Cultus Lake, de l’habitat essentiel principal ramifié serpente dans une vallée orientée du nord est au sud est, jusqu’à la frontière entre le Canada et les États Unis. Un quadrillage UTM de référence de 1 km x 1 km est superposé sur les zones renfermant de l’habitat essentiel.

Description longue de la figure 3

La figure 3 est une carte de l’habitat essentiel de la grande salamandre du Nord dans la région de la rivière Chilliwack (nord ouest), en Colombie Britannique. L’habitat essentiel principal, illustré par des bandes étroites ramifiées, se trouve principalement dans le fond de vallées ou le long de cours d'eau. L’habitat essentiel connectif est indiqué par les polygones situés entre de nombreuses zones voisines d’habitat essentiel principal. Les principales zones d’habitat se trouvent au sud est de Chilliwack et de la route 1, dans la région du lac Ryder, et à l’est de cette zone dans la région de Slesse Park. En outre, on compte d’importantes parcelles dans le parc provincial Bridal Falls. Un quadrillage UTM de référence de 1 km x 1 km est superposé sur les zones renfermant de l’habitat essentiel.

Description longue de la figure 4

La figure 4 est une carte de l’habitat essentiel de la grande salamandre du Nord dans la région de la rivière Chilliwack (sud ouest), en Colombie Britannique. L’habitat essentiel principal, illustré par des bandes étroites ramifiées, se trouve principalement dans le fond de vallées ou le long de cours d'eau. L’habitat essentiel connectif est indiqué par les polygones situés entre de nombreuses zones voisines d’habitat essentiel principal. Cette région est située au sud est de Chilliwack, dans une région en grande partie boisée contenant de la forêt parc, juste au nord de la frontière entre le Canada et les États Unis. Les parcelles d’habitat les plus importantes se trouvent dans des vallées contenant des cours d’eau traversant la région, par exemple la rivière Chilliwack dans un axe est-ouest et un cours d’eau à l’est de la réserve écologique Liumchen, orienté du sud est au nord ouest et rejoignant la rivière Chilliwack par le sud. Un quadrillage UTM de référence de 1 km x 1 km est superposé sur les zones renfermant de l’habitat essentiel.

Description longue de la figure 5

La figure 5 est une carte de l’habitat essentiel de la grande salamandre du Nord dans la région de la rivière Chilliwack (nord), en Colombie Britannique. L’habitat essentiel principal, illustré par des bandes étroites ramifiées, se trouve principalement dans le fond de vallées ou le long de cours d'eau. L’habitat essentiel connectif est indiqué par les polygones situés entre de nombreuses zones voisines d’habitat essentiel principal. Les grandes zones d’habitat essentiel ramifié se trouvent le long des cours d’eau dans des vallées, par exemple la zone se trouvant au sud du pic Welch mais au nord du pic Williams le long du lac Foley, celle se trouvant le long du chemin de service forestier Foley Creek et celle se trouvant le long du chemin de service forestier Chipmunk Creek. Une autre parcelle est illustrée dans le parc provincial Bridal Veil Falls juste au sud du fleuve Fraser. Un quadrillage UTM de référence de 1 km x 1 km est superposé sur les zones renfermant de l’habitat essentiel.

Description longue de la figure 6

La figure 6 est une carte de l’habitat essentiel de la grande salamandre du Nord dans la région de la rivière Chilliwack (nord est), en Colombie Britannique. L’habitat essentiel principal, illustré par des bandes étroites ramifiées, se trouve principalement dans le fond de vallées ou le long de cours d'eau. L’habitat essentiel connectif est indiqué par les polygones situés entre de nombreuses zones voisines d’habitat essentiel principal. Les grandes zones d’habitat essentiel ramifié se trouvent dans des vallées ou le long des cours d’eau qu’elles renferment. Ces grandes zones sont situées en périphérie du lac Chilliwack, surtout dans les terres bordant la rive est, et dans une section de vallée reliant le lac Lindeman au sud et le lac Greendrop au nord. On compte aussi la vallée s’étendant de part et d’autre du chemin Chilliwack Lake, et la vallée qui renferme le lac Foley et le chemin de service forestier Foley Creek. Un quadrillage UTM de référence de 1 km x 1 km est superposé sur les zones renfermant de l’habitat essentiel.

Description longue de la figure 7

La figure 7 est une carte de l’habitat essentiel de la grande salamandre du Nord dans la région de la rivière Chilliwack (sud est), en Colombie Britannique, juste au nord de la frontière entre le Canada et les États Unis. L’habitat essentiel principal, illustré par des bandes étroites ramifiées, se trouve principalement dans le fond de vallées ou le long de cours d'eau. L’habitat essentiel connectif est indiqué par les polygones situés entre de nombreuses zones voisines d’habitat essentiel principal. Les grandes zones d’habitat essentiel ramifié se trouvent dans des vallées ou le long des cours d’eau qu’elles renferment. Les zones notables comprennent une boucle d’habitat ramifié qui suit le chemin Chilliwack River d’est en ouest, contourne une forme de relief et se prolonge le long du chemin de service forestier Foley Creek au-delà du lac Foley. La vallée orientée nord-sud entre deux crêtes importantes juste au nord de la frontière entre le Canada et les États Unis, les zones en périphérie du lac Pierce et les vallées au sud de ce lac sont d’autres parcelles importantes. Un quadrillage UTM de référence de 1 km x 1 km est superposé sur les zones renfermant de l’habitat essentiel.

Description longue de la figure 8

La figure 8 est une carte de l’habitat essentiel de la grande salamandre du Nord dans la région de la rivière Chilliwack (est), en Colombie Britannique, directement au nord de la frontière entre le Canada et les États Unis. L’habitat essentiel principal, illustré par des bandes étroites ramifiées, se trouve principalement dans le fond de vallées ou le long de cours d'eau. L’habitat essentiel connectif est indiqué par les polygones situés entre de nombreuses zones voisines d’habitat essentiel principal. Les grandes zones d’habitat essentiel ramifié se trouvent dans des vallées ou le long des cours d’eau qu’elles renferment. Ces grandes zones sont situées en périphérie du lac Chilliwack, en particulier du côté est, et se prolongent en direction nord est jusqu’aux lacs Lindeman, Flora et Greendrop. Un quadrillage UTM de référence de 1 km x 1 km est superposé sur les zones renfermant de l’habitat essentiel.

Le calendrier des études suivant (tableau 5) indique l'activité nécessaire pour compléter la désignation de l'habitat essentiel de la grande salamandre Note7.

| Description de l'activité | Justification | Échéancier |

|---|---|---|

| Mener des recherches ciblées pour déterminer la quantité et la configuration d'habitat connectif additionnel dont la grande salamandre a besoin. | L’habitat essentiel connectif de la grande salamandre n’a été que partiellement désigné; la désignation vise à assurer de l’habitat connectif pour les mentions d’occurrence vérifiées, mais cela ne représente qu’un sous-ensemble de l’habitat connectif nécessaire à tous les individus en dispersion. Il faut davantage d’information sur les besoins en matière d’habitat convenable pour compléter la désignation de l’habitat essentiel connectif parmi les cours d’eau habitables et entre eux. | 2017-2022 |

La compréhension de ce qui constitue la destruction de l'habitat essentiel est nécessaire à la protection et à la gestion de cet habitat. La destruction est déterminée au cas par cas. On peut parler de destruction lorsqu'il y a dégradation d'un élément de l'habitat essentiel, soit de façon permanente ou temporaire, à un point tel que l'habitat essentiel n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions lorsque exigé par l'espèce. La destruction peut découler d'une activité unique à un moment donné ou des effets cumulés d'une ou de plusieurs activités au fil du temps. Le tableau 6 donne des exemples d'activités susceptibles d'entraîner la destruction de l'habitat essentiel de l'espèce; il peut toutefois exister d'autres activités destructrices.

| Description des activités | Description des effets | Information supplémentaire; menaces connexes de l'IUCNj |

|---|---|---|

Conversion des terres à des fins de développement anthropique dans l'habitat essentiel principal ou connectif. Exemples : exploitation forestière et récolte du bois, développement résidentiel et commercial, exploitation de mines et de carrières, corridors de transport et de service, et utilisation de cours d'eau (barrages, ouvrages de prise d'eau ou centrales au fil de l'eau). |

Cette activité peut entraîner la perte directe d'habitat essentiel ou pourrait dégrader l'habitat au point où il ne pourrait plus subvenir aux besoins de l'espèce, p. ex. en modifiant les conditions locales des microsites, l'hydrologie et/ou la qualité de l'eau (voir ci-dessous). | Menaces connexes de l'IUCN-CMP : 1, 3.2, 4, 5.3, 7.2 L'exploitation forestière et la récolte du bois sont parmi les principales menaces pesant sur l'espèce et sont fortement susceptibles d'entraîner la destruction de l'habitat essentiel. |

Activités causant la modification des caractéristiques hydrologiques locales au point où les caractéristiques biophysiques des cours d'eau de l'habitat essentiel principal sont dégradées ou détruites. Exemples d'activités ayant des effets sur le régime hydrologique : blocage, perturbation ou détournement de l'écoulement d'un cours d'eau. |

Toute modification hydrologique à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de l'habitat essentiel principal peut porter la profondeur, la température et le débit de l'eau hors de l'intervalle des valeurs requises pour la reproduction, l'alimentation et/ou la survie à l'hiver. | Menaces connexes de l'IUCN-CMP : 1, 3.2, 4, 5.3, 6.1, 7.2, 9 La destruction peut être directe (en raison de l'aménagement de fossés ou de canaux, de l'installation de ponceaux, de la gestion de l'eau, etc.) et/ou indirecte en raison des activités de conversion des terres décrites plus haut (p. ex., exploitation forestière et récolte du bois) ou d'activités récréatives. Ces activités ne doivent pas nécessairement survenir dans les limites de l'habitat essentiel principal pour qu'il y ait destruction (p. ex. modification à grande échelle du réseau hydrographique). Les effets peuvent être cumulatifs. |

Activités qui élevent, dans l'habitat essentiel principal, les quantités de sédiments dans les cours d'eau au-delà des limites recommandées pour la protection de la vie aquatiquek. Exemples : exploitation forestière et récolte du bois, développement résidentiel et commercial, exploitation de mines et de carrières, construction, entretien et réfection de routes et de corridors de service, modification des écosystèmes naturels (p. ex. incendies et lutte contre les incendies), et gestion de l'eau et exploitation de barrages. |

La sédimentation, l'envasement et l'érosion ayant lieu à l'intérieur ou hors de l'habitat essentiel principal peuvent directement affecter la qualité de l'eau et modifier la structure des cours d'eau, ce qui peut porter la quantité de sédiments et la profondeur de l'eau hors de l'intervalle des valeurs requises pour la reproduction, l'alimentation et la survie à l'hiver. | Menaces connexes de l'IUCN-CMP : 1, 3.2, 4, 5.3, 6.1, 7.2, 9 Ces activités ne doivent pas nécessairement survenir dans les limites de l'habitat essentiel principal pour qu'il y ait destruction. Les effets peuvent être cumulatifs et pourraient interagir avec des activités ayant des effets sur l'hydrologie (voir plus haut) : l'accumulation de sédiments dans les cours d'eau qui alimentent en eau/matériaux les cours d'eau peut mener à des épisodes importants de ruissellement causant un afflux soudain de polluants provenant des environs. |

Activités qui élèvent les concentrations de polluants à des valeurs supérieures aux concentrations de référence locales dans les cours d'eau de l'habitat essentiel principal. Exemples de sources de polluants : ruissellement ou pulvérisation de pesticides (insecticides, herbicides, fongicides) et d'agents chimiques défoliants. |

Les activités réalisées à l'intérieur ou hors de l'habitat essentiel principal qui introduisent des contaminants dans les cours d'eau sont susceptibles d'endommager ou de détruire l'habitat. Le rejet de polluants peut affecter la qualité de l'eau et nuire ainsi à la survie, à la croissance et à la reproduction dans l'habitat essentiel principal . | Menaces connexes de l'IUCN-CMP : 1, 5.3, 9 Des herbicides peuvent être utilisés aux fins de développement résidentiel et d'exploitation forestière. Le principal herbicide utilisé dans la vallée de la Chilliwack est le glyphosate; le triclopyr et le 2-4-D sont aussi employés de façon restreinte pour limiter la croissance des feuillus (COSEWIC, 2014). Ces activités ne doivent pas nécessairement survenir dans les limites de l'habitat essentiel principal pour qu'il y ait destruction (p. ex. ruissellement depuis l'amont). Les effets peuvent être cumulatifs. |

| Introduction délibérée de poissons prédateurs dans des cours d’eau de l’aire de répartition de l’espèce. | La présence de poissons prédateurs introduits peut rendre l'habitat aquatique non convenable pour la reproduction et la dispersion des grandes salamandres. | Menace connexe de l'IUCN-CMP : 8.1 La prédation est préoccupante lorsque des poissons et des salamandres cohabitent, car il se peut que les salamandres soient incapables de se reproduire dans ce contexte. La pression exercée par la prédation peut aussi empêcher la dispersion des salamandres parmi les sous-bassins hydrographiques reliés par des grands ruisseaux ou des rivières. Ces activités ne doivent pas nécessairement survenir dans les limites de l'habitat essentiel principal pour qu'il y ait destruction. L'introduction de poissons prédateurs dans de l'habitat essentiel principal est fortement susceptible de causer des dommages. Les effets peuvent être cumulatifs. |

j La classification des menaces est fondée sur le système unifié de classification des menaces de l'IUCN-CMP (Union internationale pour la conservation de la nature-Partenariat pour les mesures de conservation) (disponible en anglais seulement).

k Consulter Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique et Working Water Quality Guidelines for British Columbia

La présente section remplace la section intitulée « Mesure des progrès » du programme de rétablissement provincial.

Les indicateurs de rendement présentés ci-dessous proposent un moyen de définir et de mesurer les progrès vers l'atteinte de l'objectif en matière de population et de répartition :

- La répartition de la grande salamandre au Canada a été maintenue (c.-à-d. que la zone d'occurrence et la zone d'occupation n'ont pas diminué);

- L'abondance de la grande salamandre au Canada s'est maintenue ou augmente naturellement (c.-à-d. que la taille des populations n'a pas diminué).

La présente section remplace la section intitulée « Énoncé sur les plans d'action » du programme de rétablissement provincial.

Un ou plusieurs plans d'action visant la grande salamandre seront publiés dans le Registre public des espèces en péril d'ici 2022.

La présente section remplace la section intitulée « Effets sur les espèces non ciblées » du programme de rétablissement provincial.

Une évaluation environnementale stratégique (EES) est effectuée pour tous les documents de planification du rétablissement élaborés en vertu de la LEP, conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes. L'objet de l'EES est d'incorporer les considérations environnementales à l'élaboration des projets de politiques, de plans et de programmes publics pour appuyer une prise de décisions éclairée du point de vue de l'environnement, et d'évaluer si les résultats d'un document de planification du rétablissement peuvent affecter un élément de l'environnement ou tout objectif ou cible de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD).

La planification du rétablissement vise à favoriser les espèces en péril et la biodiversité en général. Il est cependant reconnu que des programmes peuvent, par inadvertance, produire des effets environnementaux qui dépassent les avantages prévus. Le processus de planification fondé sur des lignes directrices nationales tient directement compte de tous les effets environnementaux, notamment des incidences possibles sur des espèces ou des habitats non ciblés. Les résultats de l'EES sont directement inclus dans le programme lui-même, mais également résumés dans le présent énoncé, ci-dessous.

La grande salamandre est présente dans la vallée de la Chilliwack et les environs, région où vivent aussi d'autres espèces rares dont plusieurs ont un habitat semblable. La protection de l'habitat recommandée sera indirectement bénéfique à d'autres espèces de la région qui dépendent des petits ruisseaux, des zones riveraines et des forêts avoisinantes. Parmi les espèces sauvages inscrites à l'annexe 1 de la LEP qui pourraient profiter des mesures de protection prises pour la grande salamandre, on compte les suivantes : la Chouette tachetée de la sous-espèce caurina (Strix occidentalis caurina; espèce en voie de disparition), la grenouille-à-queue côtière (Ascaphus truei; espèce préoccupante), la cimicaire élevée ( Actaea elata ; espèce en voie de disparition) et le castor de montagne (Aplodontia rufa; espèce préoccupante). D'autres espèces inscrites à la LEP pourraient aussi profiter des mesures de rétablissement, bien que leur répartition soit limitée à des zones de basse altitude, soit la musaraigne de Bendire (Sorex bendirii; espèce en voie de disparition) et l'escargot-forestier de Townsend (Allogona townsendiana; espèce en voie de disparition).

Des effets négatifs sur des espèces proies, comme les têtards de la grenouille-à-queue côtière et des invertébrés aquatiques, sont possibles par endroits. Cependant, la grande salamandre a longtemps coexisté avec ces organismes au cours de l'évolution, et on s'attend à ce que les éventuels effets négatifs soient compensés par les avantages accrus découlant de la gestion et de la protection de l'habitat. On mettra en œuvre les mesures de planification du rétablissement de la grande salamandre en tenant compte de toutes les autres espèces présentes, plus particulièrement les espèces en péril, de manière à ce que les répercussions négatives accidentelles sur les individus et leurs habitats soient évitées.

Adams, M.J., et R.B. Bury. 2002. The endemic headwater stream amphibians of the American Northwest: associations with environmental gradients in a large forested preserve. Global Ecology and Biogeography 11:169-178.

Ashton, D.T., S.B. Marks, et H.H. Welsh Jr. 2006. Evidence of continued effects from timber harvesting on lotic amphibians in redwood forests of northwestern California. Forest Ecology and Management 221:183-193.

B.C. Conservation Framework. 2016. Conservation Framework Summary: Dicamptodon tenebrosus. B.C. Ministry of Environment. Victoria, British Columbia. [consulté en juillet 2016].

Brosofske, K.D., J. Chen, R.J. Naiman, et J.F. Franklin. 1997. Harvesting effects on microclimatic gradients from small streams to uplands in western Washington. Ecological Applications 7:1188-1200.

Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC). 2014. COSEWIC assessment and status report on the Coastal Giant Salamander Dicamptodon tenebrosus in Canada. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. Ottawa. xii + 53 pp. (Species at Risk Public Registry website). (Aussi disponible en français : Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). 2014. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la grande salamandre du Nord (Dicamptodon tenebrosus) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. vi + 63 p. (Site Web du Registre public des espèces en péril).

CMP (Conservation Measures Partnership). 2010. Threats Taxonomy. (disponible en anglais seulement)

Corn, P.S., et R.B. Bury. 1989. Logging in western Oregon: responses of headwater habitats and stream amphibians. Forest Ecology and Management 29:39-57.

Daszak, P., L. Berger, A.A. Cunningham, A.D. Hyatt, D.E. Green, et R. Speare. 1999. Emerging infectious diseases and amphibian population declines. Emerg. Infect. Dis. 5:735-748.

Dethlefsen, E.S. 1948. A subterranean nest of the Pacific Giant Salamander, Dicamptodon ensatus (Eschcholtz). The Wasmann Collector 7(3):81-84.

Dial, N.A., et C.A. Bauer. 1984. Teratogenic and lethal effects of paraquat on developing frog embryos (Rana pipiens). Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 33:592-597.

Dupuis, L.A., J.N.M. Smith et F. Bunnell. 1995. Relation of terrestrial-breeding amphibian abundance to tree-stand age. Conservation Biology 9: 645-653.

Feral D., M.A. Camann, et H.H. Welsh Jr. 2005. Dicamptodon tenebrosus larvae within hyporheic zones of intermittent streams in California. Herpetological Review 36(1): 26-27.

Ferguson, H.M. 1998. Demography, dispersal and colonisation of larvae of Pacific Giant Salamanders (Dicamptodon tenebrosus, Good) at the northern extent of their range. Mémoire de maîtrise, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia. 131 pp.

Gomez, D.M., et R.G. Anthony. 1996. Amphibian and reptile abundance in riparian and upslope areas of five forest types in western Oregon. Northwest Sci. 70, 109-119.

Govindarajulu P., C.Nelson, J. LeBlanc, W. Hintz, et H. Schwantje. 2013. Batrachochytrium dendrobatidis surveillance in British Columbia 2008 - 2009, Canada. British Columbia Ministry of the Environment. Report ID 34795.

Govindarajulu, P.P. 2008. Literature review of impacts of glyphosate herbicide on amphibians: What risks can the silvicultural use of this herbicide pose for amphibians in B.C.? B.C. Wildlife Report No. R-28. Ministry of Environment, Victoria, British Columbia.

Hall, J.D., M.L. Murphy, et R.S. Aho. 1978. Community Ecology and Salamander Guilds. Cambridge University Press, Great Britain. 230 pp.

Hammerson, G. 2005. Population/occurrence delineation. Spadefoots. In NatureServe (2016). NatureServe Explorer: An online encyclopedia of life [application Web]. Version 7.1. NatureServe, Arlington, Virginia. [disponible en anglais seulement, consulté en juillet 2016]

Hawkins, C.P., M.L. Murphy, N.H. Anderson, et M.A. Wilzbach. 1983. Density of fish and salamanders in relation to riparian canopy and physical habitat in streams of the northwestern United States. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science 40:1173-1185.

Hossack, B.R., M.J. Adams, E.H. Campbell Grant, C.A. Pearl, J.B. Bettaso, W.J. Barichivich, W.H. Lowe, K. True, J.L. Ware, et P.S. Corn. 2010. Low prevalence of chytrid fungus (Batrachochytrium dendrobatidis) in amphibians of U.S. headwater streams. Journal of Herpetology 44(2):253-260.