Approche en gestion du risque : Instituer une défense à plusieurs niveaux

Plan d’action pour la prévention du suicide des Forces armées Canadiennes

En réalité, comme il est indiqué dans le Guide de gestion intégrée du risque du Conseil du Trésor : « le risque est inévitable et il est présent dans presque toutes les situations de la vie ». Pour garantir l’exhaustivité, le PAPS des FAC applique une approche en gestion du risque qui cible ces facteurs de risque à plusieurs niveaux.

Le Guide de gestion intégrée du risque du Conseil du Trésor offre la description succincte suivante de la gestion du risque :

La gestion du risque est une démarche systématique visant à établir la meilleure façon de procéder dans des circonstances incertaines par la détermination, l'évaluation, la compréhension, le règlement et la communication des questions liées aux risques… Il ne s'agit pas nécessairement d'éviter le risque en cas de menaces éventuelles. La gestion du risque permet plutôt aux organisations de prendre des décisions éclairées, grâce à une compréhension de leurs risques, et en fin de compte, de réagir de manière préventive au changement en atténuant les menaces et en tirant profit des possibilités…

La gestion du risque comporte trois fonctions déterminantes, toutes couvertes par le PAPS des FAC :

- Évaluer et comprendre le risque;

- Éliminer, réduire ou atténuer les facteurs de risque dans toute la mesure du possible;

- Instaurer une défense à plusieurs niveaux afin de mettre en place ou de renforcer les barrières protectrices et de minimiser le risque d’événement malencontreux.

Le PAPS vise à réduire les risques de suicide dans l’ensemble de l’organisation grâce à une approche générale et proactive conforme à la Stratégie conjointe de prévention du suicide des Forces armées canadiennes et d’Anciens Combattants Canada et qui comprend les éléments suivants :

- Prévention.

Mesures prises pour prévenir la suicidalité, notamment recherche, campagnes d’éducation et stimulation de facteurs de protection du suicide, par exemple amélioration de la santé et du bien-être des militaires; - Intervention.

Mesures prises à l’encontre d’une personne devenant suicidaire. La phase d’intervention comprend principalement la détection, le traitement et le soin d’une personne faisant état d’idées et de comportement suicidaires; - Postvention.

Mesures prises après le décès d’une personne par suicide, notamment procurer un soutien et des soins à la famille, aux amis et aux soignants de la personne suicidée, comprendre les raisons de son geste et en tirer les leçons qui s’imposent.

Cette approche organisationnelle plus globale pour réduire le risque est proactive et conforme à de nombreux modèles communautaires en santé et bien-être. Que l’on parle maladie cardiaque, cancer ou santé mentale, de multiples facteurs y contribuent. En ciblant l’amélioration globale de la santé et du bien-être des membres des FAC et des anciens combattants, la stratégie conjointe améliorera la probabilité que les membres des FAC et les anciens combattants puissent affronter et gérer les facteurs de stress et les exigences de l’instruction, des opérations et de l’emploi militaires ainsi que de la vie après les Forces.

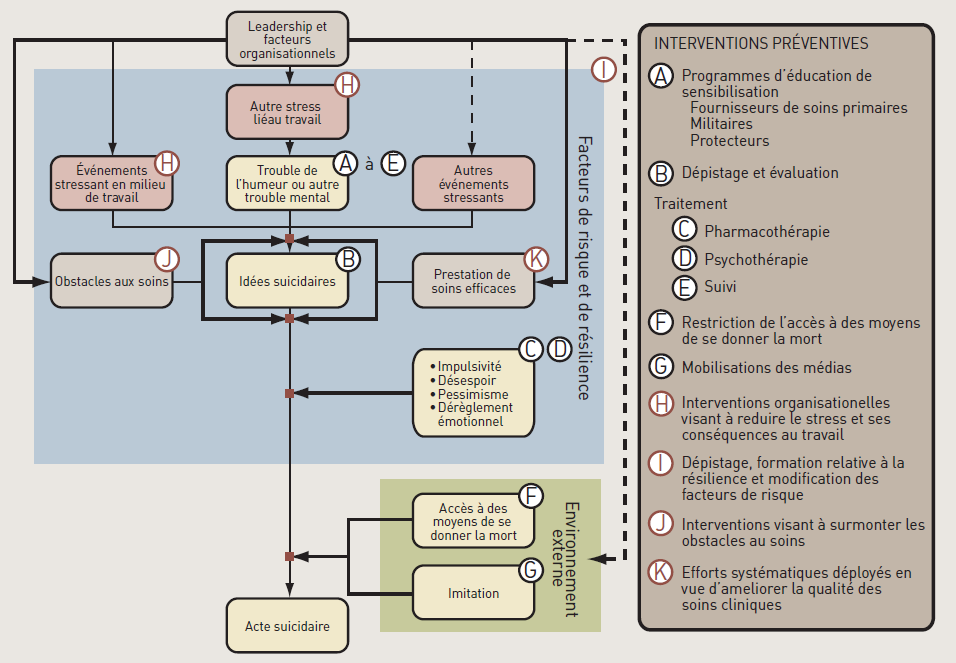

Les FAC adoptent cette vue plus large en raison de l’important travail de base déjà accompli au sein de l’organisation pour prévenir le suicide, en particulier le recensement des facteurs de risque particuliers et des facteurs de protection clés susceptibles de réduire ce risque de suicide. L’un des éléments fondamentaux de cette stratégie a été le travail de base effectué par les Services de santé des FAC en matière de suicidalité. Le modèle Mann modifié (figure 3 ci-dessous) illustre cette approche. Il énumère les différents facteurs de stress potentiels susceptibles d’affliger nos membres de même que les éléments généraux de prévention, d’intervention et postvention éventuellement disponibles pour réduire le risque de suicide. Une partie du travail de base sur les facteurs de risque et les facteurs de protection associés à la suicidologie mentionnés ci-dessus sont décrits ci-dessous.

Figure 3. Rapport du Comité d'experts des Forces canadiennes sur la prévention du suicide (Zamorski, M.A., 2010)

Diagramme illustrant les facteurs de stress susceptibles d’avoir un impact négatif sur une personne et de mener à un acte suicidaire, de même que les types d’intervention à privilégier. Parmi les facteurs de stress potentiels, citons le leadership et les facteurs organisationnels (notamment les obstacles aux soins et la prestation de soins efficaces), ainsi que les facteurs de risque et de résilience, incluant les autres facteurs de stress lié au travail, des événements stressants en milieu de travail, et les autres événements stressants qui, combinés à un trouble de l’humeur ou à un autre trouble mental, peuvent engendrer des idées suicidaires. Les idées suicidaires pourraient mener à l’acte suicidaire, si elles s’accompagnent de sentiments d’impulsivité, de désespoir, de pessimisme ou d’un dérèglement émotionnel, et si des facteurs liés à l’environnement externe, comme l’accès à des moyens de se donner la mort et l’imitation, se manifestent.

Voici les différents types d’intervention suggérés :

- A. Programmes d’éducation et de sensibilisation pour :

- Fournisseurs de soins primaires

- Militaires

- Protecteurs

- B. Dépistage et évaluation;

Traitement :- C. Pharmacothérapie

- D. Psychothérapie

- E. Suivi

- F. Restriction de l’accès à des moyens de se donner la mort

- G. Mobilisation des médias

- H. Interventions organisationnelles visant à réduire le stress et ses conséquences au travail

- I. Dépistage, formation relative à la résilience et modification des facteurs de risque

- J. Interventions visant à surmonter les obstacles aux soins

- K. Efforts systématiques déployés en vue d’améliorer la qualité des soins cliniques

Facteurs de risque

« La probabilité qu'une personne pense au suicide, fasse une tentative de suicide ou se suicide peut augmenter ou diminuer en raison de l'interaction complexe de ces facteurs personnels, relationnels, socio-économiques et culturels » (réf. A). Certains des facteurs rattachés à une hausse du risque de suicidalité sont énumérés dans les sous-alinéas ci-dessous. Ces facteurs ne sont pas propres aux militaires; certains d’entre eux, cependant, peuvent être amplifiés par le mode de vie militaire. Voici ces facteurs aggravants :

- Tentative antérieure de suicide;

- Idéation suicidaire ou automutilation;

- Suicide d’un membre de la famille ou d’un ami;

- Troubles mentaux;

- Toxicomanie;

- Conflit interpersonnel, mésentente ou rupture de relation;

- Rareté des relations de soutien (sentiment d’isolement);

- Sentiment d’être un poids pour autrui;

- Perte importante (financière, de relation, etc.);

- Douleur chronique;

- Événement perturbant dans le passé personnel (traumatisme, agression, notamment en enfance);

- Accès à un moyen létal;

- Harcèlement, discrimination ou intimidation;

- Stigmatisation liée à la recherche d’aide;

- Désespoir.

Facteurs de protection

« Le renforcement des facteurs de protection […] peut atténuer le risque de suicide… Le renforcement des facteurs de protection devrait être un processus permanent pour contrer le risque de suicide et raffermir la résilience chez les personnes, les familles et les collectivités » (réf. A). Les sous-alinéas ci-dessous énumèrent certains facteurs de protection pouvant réduire ce risque et inhiber la suicidalité :

- Résilience psychologique, physique et spirituelle;

- Relations sociales, communautaires et familiales positives;

- Bonne santé mentale et physique;

- Forte estime de soi;

- Bonne gestion des facteurs de stress dans la vie, notamment aptitude à affronter et à résoudre un problème;

- Raisons de vivre (famille, objectif, etc.);

- Restriction d’accès à des moyens de suicide;

- Éducation/sensibilisation à la santé mentale, au suicide (notamment réduction de la stigmatisation liée au recours à des soins ou à du soutien);

- Accès aux soins de santé et aux services sociaux appropriés (notamment atténuation des obstacles à des soins);

- Évaluation/prise en charge/traitement des éléments suivants :

- comportement suicidaire;

- trouble mental;

- toxicomanie;

- trouble physique;

- Couverture médiatique responsable.

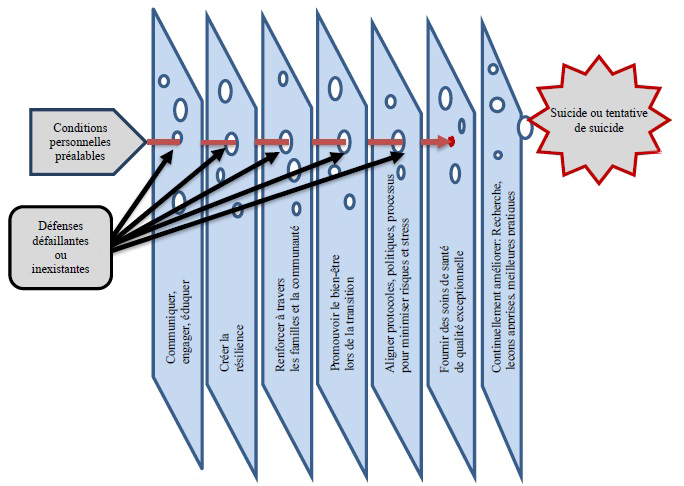

La stratégie sur laquelle se fonde le PAPS des FAC consiste à ériger une défense à plusieurs niveaux le long des sept lignes d’effort (LE). Chaque LE comprend un certain nombre d’initiatives favorisant l’élimination, l’atténuation ou la réduction des risques évoqués ou encore renforçant et rehaussant les facteurs de protection précisés. C’est de cette façon que les FAC et ACC instaureront une défense à plusieurs niveaux pour contrer les facteurs de risque de suicide. Ces LE se renforçant les unes les autres sont illustrées à la figure 4 ci-dessous.

Figure 4. Le pour la prévention du suicide : Défense à plusieurs niveaux

(inspirées du modèle de gestion du risque de James Reason)

Le modèle Défense à plusieurs niveaux est largement retenu en gestion du risque dans des secteurs critiques, par exemple en sécurité aérienne où le risque est inhérent et où un accident peut être désastreux. Selon ce modèle, le risque est inhérent et inévitable dans tous les aspects de la vie, tant personnelle (nous assumons un risque continuellement à vélo, dans le sport ou en voyage) que professionnelle (nous assumons un risque lors de déploiements ou d’entraînement opérationnels). Nous comprenons par la notion de « risque intelligent » que le risque est lié à des bénéfices et que nous faisons tout ce qui est raisonnable pour réduire celui-ci. Par ailleurs et malheureusement, il existe un risque réel que certains de nos membres éprouvent des idées suicidaires, fassent une tentative de suicide, voire décèdent par suicide. Le modèle tient compte du fait qu’il n’existe ni méthode, ni processus, technique ou mesure de protection infaillible qui puisse empêcher tout suicide. Chaque niveau de protection comporte ses lacunes et ses failles. Le modèle cherche à illustrer que nous pouvons réduire les risques et favoriser les facteurs de protection susceptibles de prévenir une tragédie, si nous mettons en place le plus grand nombre de niveaux de défense possible (nos sept LE).