Modèle complet d'objectifs potentiels de prévention du suicide au sein des FC

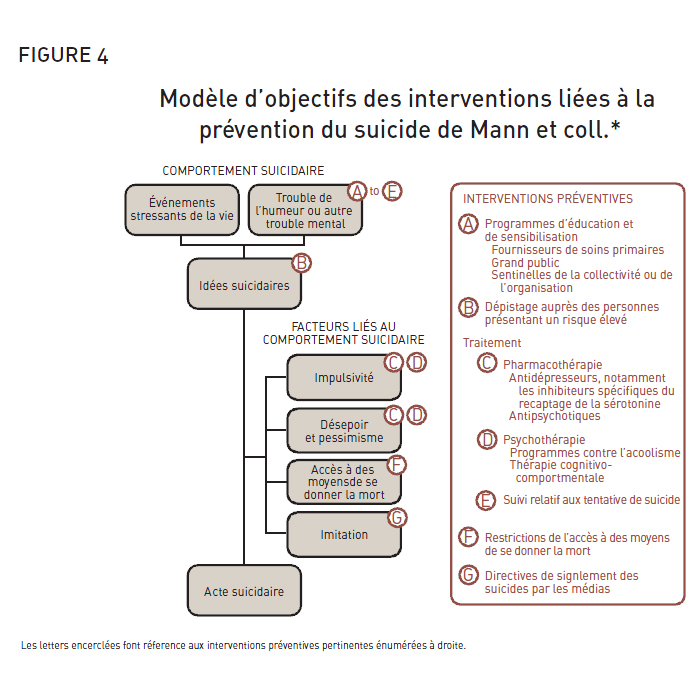

Afin d’organiser ses délibérations, le Comité d’experts a tout d’abord utilisé un modèle d’objectifs potentiels de prévention du suicide courant, élaboré par Mann et coll. en 2005 [6] (Figure 4).

Le Comité d’experts par la suite a modifié et élargi le modèle afin de mettre en évidence des objectifs potentiels supplémentaires de prévention du suicide au sein des organisations militaires (Figure 1, page 4). Voici la liste complète des objectifs :

- programmes d’éducation et de sensibilisation;

- dépistage et évaluation;

- pharmacothérapie;

- psychothérapie;

- suivi systématique des patients à risque élevé;

- restriction de l’accès aux moyens de se donner la mort;

- mobilisation des médias (encourager le signalement responsable des suicides);

- interventions d’ordre organisationnel visant à réduire le stress ou la fatigue au travail (formation de la direction, politique, programmes, etc.);

- dépistage, entraînement à la résilience et modification des principaux facteurs de risque;

- interventions visant à surmonter les obstacles en matière de soins de santé mentale;

- efforts systématiques visant à améliorer la qualité des soins de santé mentale.

JAMA, le 26 octobre 2005:294(16);2065. Utilisé avec la permission de l'American Medical Association, 2005 (tous droits réservés).

Modèle d'objectifs des interventions liées à la prévention du suicide de Mann et coll.

Figure 4 : Modèle d'objectifs des interventions liées à la prévention du suicide de Mann et coll.* (Textuel)

Interventions préventives

- Programmes d'éducation et de sensibilisation

- Fournisseurs de soins primaires

- Grand public

- Sentinelles de la collectivité ou de l'organisation

- Dépistage auprès des personnes présentant un risque élevé

- (Traitement) Pharmacothérapie

- Antidépresseurs, notamment les inhibiteurs spécifiques du recaptage de la sérotonine

- Antipsychotiques

- (Traitement) Psychothérapie

- Programme contre l'alcoolisme

- Thérapie cognitivo-comportmentale

- (Traitement) Suivi relatif aux tentative de suicide

- Restrictions de l'accès à des moyens de se donner la mort

- Directives de signlement des suicides par les médias

Comportement suicidaire

- Événements stressants de la vie ou/et trouble de l'humeur ou autre trouble mental (A à E)

- Idées suicidaires (B)

- Facteurs liés au comportement suicidaire :

- Impulsivité (C, D)

- Désepoir et pessimisme (C, D)

- Accès à des moyens de se donner la mort (F)

- Imitation (G)

- Facteurs liés au comportement suicidaire :

- Acte suicidaire

Les lettres encerclées font réference aux interventions préventives pertinentes énumérées à droite.

*JAMA, le 26 octobre 2005:294(16);2065. Utilisé avec la permission de l'American Medical Association, 2005 (tous droits réservés).

Le Comité d’experts a relevé un certain nombre d’interventions pouvant probablement offrir des avantages en ce qui concerne la prévention du suicide, mais dont l’efficacité (en matière deprévention du suicide) n’a pas encore été démontrée. Par exemple, il a été démontré qu’un bon leadership réduisait le stress en milieu de travail, connu pour être un facteur de risque de dépression qui, à son tour, est connue pour être un facteur de risque de suicide. Le Comité d’experts a souvent choisi d’approuver ces interventions à titre d’activités de prévention du suicide lorsqu’il était possible d’établir un lien raisonnable réel, lorsque la preuve de leur efficacité sur les médiateurs de comportements suicidaires (p. ex., la dépression) était évidente, lorsque les risques semblaient faibles et, plus particulièrement, lorsque les interventions étaient susceptibles d’offrir d’autres avantages évidents aux FC. Par exemple, il se peut qu’un meilleur leadership n’empêche pas les suicides, mais il devrait provoquer une amélioration de l’efficacité opérationnelle.

La recherche concernant la prévention du suicide est un champ de mines méthodologique : les causes du suicide sont complexes et multiples. Il est donc souvent nécessaire d’avoir recours à des interventions à volets multiples. Les taux de suicide fluctuent en fonction de facteurs connus et inconnus, ce qui complique la détection des améliorations liées aux programmes. En termes épidémiologiques, le suicide est un événement tellement rare que l’étude des répercussions de la prévention nécessite de suivre des centaines de milliers à des millions de sujets pendant plusieurs années pour obtenir des éléments de preuve convaincants. Pour effectuer des essais randomisés sur les interventions communautaires, l’unité de randomisation idéale est la collectivité, ce qui signifie que plusieurs collectivités semblables doivent être définies, puis randomisées. Cela complique encore plusles recherches du point de vue logistique.

La taille exceptionnelle de la base des éléments de preuve concernant la recherche sur la prévention s’est révélée être un défi supplémentaire pour le Comité d’experts. 1 Au lieu d’effectuer son propre examen exhaustif de la documentation, le Comité d’experts a utilisé un nombre limité d’examens récents de haute qualité réalisés par d’autres organisations [6;18;19] comme matériel principal. Malgré le fait que ces examens résumaient les mêmes études, leurs conclusions quant à la documentation présentée étaient différentes. Ces interprétations différentes semblaient en grande partie fondées sur des attentes différentes relatives au niveau de preuve scientifique nécessaire pour prouver l’efficacité de la prévention.

Les sections du rapport suivantes traitent de chacun des objectifs potentiels de prévention du suicide présentés ci-dessus.

1 Une recherche des termes « suicide » et « prévention » sur le Medical Literature Analysis and Retrieval System OnLine produira environ 8 000 articles.