La bataille de Kapelsche Veer

L’opération ELEPHANT est une attaque menée par la Première Armée canadienne visant à libérer une petite île, appelée Kapelsche Veer, au nord de la rivière Maas, aux Pays-Bas. C’est à cet endroit que des parachutistes allemands ont établi une solide position défensive. Les régiments canadiens ont dû affronter des conditions difficiles et ont subi de lourdes pertes. Au matin du 31 janvier 1945, les parachutistes allemands ont toutefois évacué l’île.

Après les attaques manquées des Polonais et des Britanniques, la Première Armée canadienne reçoit l’ordre de libérer une petite île au nord de la rivière Maas, aux Pays-Bas, où le 10e et le 17e Régiment de parachutistes allemands ont établi une petite tête de pont.

Même si celle-ci ne constitue pas une menace immédiate, le général John Crocker, commandant du 1st British Corps craint que l’ennemi ne puisse encore tenter une attaque d’importance en franchissant la Maas et veut que la position allemande soit éliminée.

Connue sous le nom de Kapelsche Veer, l’île plate et basse n’offre aucune protection à part des digues profondes et elle est notoirement froide, venteuse et gorgée d’eau pendant l’hiver. Quelque 150 parachutistes allemands y maintiennent une solide position défensive entre deux maisons de briques, aux noms de code « Grapes » et « Raspberry ».

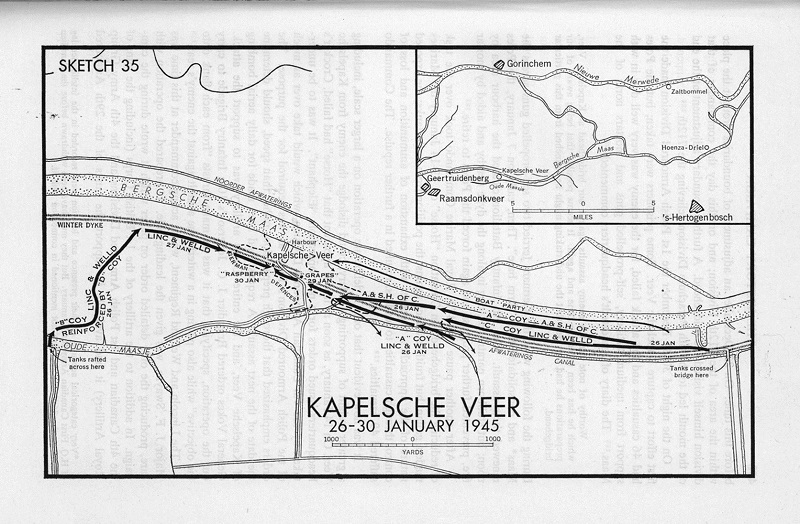

Dans le cadre de l’opération ELEPHANT, le Lincoln and Welland Regiment, avec l’appui de l’Argyll and Sutherland Highlanders of Canada et du South Alberta Regiment, doit libérer l’île d’ici le 31 janvier 1945. Selon le plan, l’assaut est censé commencer à 07 h 30 le 26 janvier, les compagnies « A » et « C » du Lincoln and Welland attaquant l’extrémité est de l’île, la compagnie « B » traversant jusqu’au centre de l’île et la compagnie « D » demeurant en réserve pour être envoyée en renfort là où le besoin s’en fera sentir. L’objectif consiste à prendre la position de l’ennemi en tenailles.

Parallèlement, 60 volontaires doivent embarquer à bord de canots à quatre places à la pointe est de l’île et pagayer en direction ouest vers le port, pour finalement se retrancher là où ils pourront empêcher les renforts allemands de se rendre jusqu’à l’île en traversier. Étant donné que le « commando » de canots se trouvera à portée des troupes allemandes sur les deux rives et que les trois compagnies de carabiniers seront exposées sur le dessus des digues, un épais écran de fumée doit être utilisé pour aider à fournir une protection.

Puisque le « commando » de canots se trouve à portée des troupes allemandes sur les 2 rives et que les 3 compagnies de carabiniers sont exposées sur le dessus des digues, un épais écran de fumée doit être utilisé pour aider à fournir une protection.

Malheureusement, rien ne se passe comme prévu. Les Wasp (lance-flammes à chenilles) de la compagnie « C » ne parviennent pas à gravir les flancs des digues et s’enlisent dans la boue. Pendant ce temps, la compagnie « A » réussit à avancer le long de la ligne des digues et à s’approcher de son objectif, mais l’écran de fumée, combiné au tir ennemi, la force à reculer. La progression des soldats dans les canots est entravée par l’épaisse glace qui couvre la rivière, et beaucoup doivent patauger dans le rapide courant d’eau afin de dégager leurs embarcations, leurs combinaisons d’hiver devenant de ce fait détrempées et lourdes.

Tandis que la compagnie « A » attend l’arrivée de la compagnie « C », les Allemands commencent à contre attaquer, et les tirs de mitrailleuses et de mortiers lourds entraînent une augmentation alarmante des pertes alors que les hommes s’efforcent désespérément de creuser le sol gelé pour se protéger. Du côté ouest de l’île, la compagnie « B » se déplace sans incident vers le nord en direction de son objectif jusqu’à ce que l’écran de fumée se dissipe et que l’ennemi, alors à une distance de seulement 50 verges en direction est, ouvre le feu.

Les canots essuient un tir nourri tandis qu’ils avancent, et les soldats – leurs fusils étant gelés et inutiles – doivent bientôt débarquer sur la rive, près de la compagnie « A ». Après avoir livré un intense combat et subi d’importantes pertes, les compagnies « A » et « C » sont forcées de reculer, tandis que la compagnie « B » tient bon en attendant des renforts de la compagnie « D ». Les tentatives en vue de fournir un appui blindé à l’ouest se révèlent semées d’embûches, puisqu’il faut transporter les chars du South Alberta Regiment de l’autre côté de la rivière.

Au cours des cinq jours suivants, les membres de l’Argyll, avec l’appui de ceux du South Alberta Regiment et ce qui reste du Lincoln and Welland, maintiennent leur position sur l’île. Ils s’efforcent de se rapprocher des deux maisons, mais en raison de l’important réseau de tunnels ennemis et d’une réserve de munitions apparemment inépuisable, il est difficile de gagner un tant soit peu de terrain et cela entraîne de lourdes conséquences.

Les troupes ennemies contre-attaquent avec violence, mais elles subissent aussi de lourdes pertes et souffrent d’engelures. Tous les hommes sur l’île tentent de creuser le sol pour demeurer au chaud, mais les effets du stress et de l’épuisement se font sentir. Les Canadiens tentent à maintes reprises d’attaquer le port, avec l’appui de quelques chars transportés par bateau jusqu’à l’autre rive.

En raison des mauvaises conditions météorologiques (pluie, grésil et neige) ainsi que des bombardements, le sol devient très boueux; beaucoup de chars s’y embourbent et deviennent inutiles. Dans la nuit du 29 au 30 janvier, les Canadiens sont si épuisés qu’ils ont bien du mal à maintenir leur position, mais ils parviennent à mener quelques ultimes attaques contre leurs objectifs.

Le 30 janvier, les Allemands tentent encore par deux fois d’envoyer des renforts sur l’île, mais leurs traversiers sont coulés dans la rivière. Le matin du 31 janvier, un imposant barrage d’artillerie allemand couvre l’évacuation des derniers parachutistes allemands se trouvant encore sur l’île.

L’opération ELEPHANT a eu un effet extrêmement dévastateur sur le Lincoln and Welland Regiment, qui a subi plus de 183 pertes (dont 50 morts) en seulement six jours de combat. En combinant la recherche historique et l’analyse anthropologique médico-légale, la Direction – Histoire et patrimoine du ministère de la Défense nationale a identifié le soldat mentionné ci dessous, dont la découverte des restes humains est attribuable à une activité humaine moderne.

- Laubenstein, Albert, Lincoln and Welland Regiment