Pratiques exemplaires en matière de prise de décisions administratives : Examen de la Commission du droit d’auteur du Canada sous un éclairage comparatif

Un rapport préparé pour le ministère du Patrimoine canadien et Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Paul Daly, Université de Montréal

Ceci est un rapport d'expert indépendant préparé par Paul Daly tel que commandé par le ministère du Patrimoine canadien. Les opinions exprimées dans ce document sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.

Paul Daly, 2016

CH44-161/2016F-PDF

978-0-660-06011-8

Table des matières

- Introduction et résumé

- Survol

- Résumé des recommandations

- I. Contexte général

- II. Fonctions et fonctionnement de la Commission du droit d’auteur

- III. Principes généraux du droit administratif

- IV. Tribunaux administratifs fédéraux comparables

- L’éventail de l’État administratif

- Référenciation des procédures de la Commission du droit d’auteur

- Tribunal de la concurrence

- Office national de l’énergie

- Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés

- Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

- Sommaire de l’exercice de référenciation

- Coda

- V. Réforme de la justice civile

- VI. Changement de culture

- VII. Sommaire et recommandations

- VIII. Renseignements biographiques

Introduction et résumé

Le présent rapport est axé sur le processus décisionnel utilisé par la Commission du droit d’auteur du Canada pour la fixation des tarifs. Des rapports antérieurs ont souligné que les délais dans la fixation de tarifs constituent un problème à résoudre. À partir des processus décisionnels de tribunaux administratifs fédéraux comparables et de récentes réformes de la justice civile au Canada, ce rapport présente plusieurs recommandations sur la façon dont la Commission du droit d’auteur pourrait améliorer son processus de fixation des tarifs de manière à harmoniser le processus avec les pratiques exemplaires en matière de prise de décisions administratives. Les principes généraux de droit administratif, qui fournissent le cadre juridique global au sein duquel tout changement sera mis en œuvre, sont également présentés.

Ce rapport tient pour acquis le rôle actuel de la Commission du droit d’auteur et les contraintes budgétaires auxquelles elle fait face, en partant de l’hypothèse que des fonds supplémentaires ne seront pas mis à la disposition de la Commission dans un avenir prochain. Ainsi, le rapport vise à fournir à la Commission des outils supplémentaires dont elle peut se servir pour améliorer l’efficacité de ses processus décisionnels. À ce propos, le rapport souligne que les délais relatifs à la fixation des tarifs sont peut-être attribuables, du moins en partie, aux attitudes et aux attentes des personnes qui participent au processus et, dans ce cas, les outils supplémentaires pourraient servir à effectuer un changement de culture quant aux procédures utilisées par la Commission du droit d’auteur.

Survol

|

Section I |

Contexte général |

|---|---|

|

Section II |

Fonctions et fonctionnement de la Commission du droit d’auteur |

|

Section III |

Principes généraux du droit administratif |

|

Section IV |

Tribunaux administratifs fédéraux comparables |

|

Section V |

Réforme de la justice civile |

|

Section VI |

Changement de culture |

|

Section VII |

Sommaire et recommandations |

La section I présente le contexte général de ce rapport, expliquant pourquoi celui-ci a été commandé et dans quel contexte il a été préparé.

La section II explique le rôle de la Commission du droit d’auteur, afin de mieux comprendre son cadre décisionnel actuel et le milieu difficile dans lequel elle fonctionne.

La section III décrit les principes généraux du droit administratif, en vue d’expliquer le cadre de mise en œuvre, par la Commission du droit d’auteur, des recommandations de ce rapport.

La section IV porte sur les processus décisionnels de tribunaux administratifs fédéraux comparables (dont le choix est par ailleurs justifié), ainsi que sur le processus de fixation des tarifs de la Commission du droit d’auteur.

La section V examine la documentation sur la réforme de la justice civile canadienne, qui vise à rendre les processus judiciaires plus efficaces, en vue de formuler des recommandations sur les pratiques exemplaires des tribunaux administratifs.

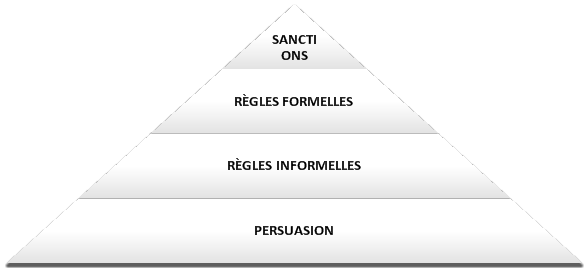

La section VI propose un cadre général en vue d’orienter la réforme des procédures administratives, notamment la nécessité de donner aux décideurs administratifs comme la Commission du droit d’auteur les outils nécessaires pour effectuer un changement de culture, lorsque les attitudes et les attentes des parties intéressées sont susceptibles de rendre le processus décisionnel inefficace.

Les sections IV, V et VI forment aussi un ensemble cohérent, à partir des processus administratifs de la section IV (en vue de déterminer où se situe la Commission du droit d’auteur relativement à des tribunaux administratifs fédéraux similaires), pour ensuite examiner la réforme de la justice civile à la section V (en vue de s’inspirer du contexte administratif des réformes judiciaires), avant de terminer à la section VI avec une discussion de l’importance de la culture (en vue de transposer les leçons retenues aux sections IV et V à un cadre théorique de pratiques administratives exemplaires).

La section VII présente des recommandations relatives aux réformes procédurales qui ont la possibilité de réduire le temps requis par la Commission du droit d’auteur pour rendre ses décisions relatives à la fixation des tarifs.

Résumé des recommandations

|

Recommandation 1 |

Dispositions législatives pour donner à la Commission du droit d’auteur le pouvoir d’adjuger les dépens |

|---|---|

|

Recommandation 2 |

Réglementation visant à établir différentes étapes dans le processus de fixation des tarifs de la Commission du droit d’auteur |

|

Recommandation 3 |

Maintien et développement du Modèle de directive sur la procédure |

|

Recommandation 4 |

Changement de culture |

|

Recommandation 5 |

Étude ultérieure des décideurs administratifs fédéraux |

Recommandation 1: Le Parlement devrait légiférer pour donner à la Commission du droit d’auteur le pouvoir d’adjuger les dépens.

Recommandation 2: La Commission du droit d’auteur devrait proposer d’adopter, avec l’approbation du gouverneur en conseil, des règles officielles prévoyant les différentes étapes obligatoires du processus de fixation des tarifs.

Recommandation 3: La Commission du droit d’auteur devrait maintenir son Modèle de directive sur la procédure et fournir plus de détails sur les étapes obligatoires du processus de fixation des tarifs.

Recommandation 4: La Commission du droit d’auteur devrait continuer de susciter un changement de culture par tous les moyens disponibles – y compris des manuels de « Pratiques exemplaires ».

Recommandation 5: Les autorités législatives et exécutives du gouvernement fédéral devraient faire une analyse comparative de l’efficacité décisionnelle de certains décideurs administratifs fédéraux, en tenant compte des contraintes budgétaires auxquelles ces décideurs sont soumis, ainsi que de la complexité de leurs tâches, afin d’élaborer une mesure qui proposerait des points de repère quant aux délais à l’intérieur desquels les décisions réglementaires devraient être rendues.

I. Contexte général

L’article 92 de la Loi sur le droit d’auteur prévoit qu’à tous les cinq ans « le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen de l’application de la présente loi » Note de bas de page 1 . Dans ce contexte, j’ai été invité par le ministère du Patrimoine canadien et Innovation, Sciences et Développement économique Canada à préparer la présente étude sur la Commission du droit d’auteur du Canada.

Le Parlement a tenu des audiences publiques qui ont abouti à un Rapport du Comité permanent du patrimoine canadien, Examen de l’industrie canadienne de la musique Note de bas de page 2 . Le Comité s’est réuni à 14 reprises, il a entendu 82 témoins et reçu 15 mémoires. Bien que le rapport du Comité ait abordé diverses questions touchant le secteur de la musique au Canada, il a présenté une recommandation relative à la Commission du droit d’auteur :

Le Comité recommande que le gouvernement du Canada examine le temps que prend la Commission du droit d’auteur du Canada avant de rendre une décision, et ce, avant la tenue de l’examen de la Loi sur le droit d’auteur, de manière à ce que les changements potentiels puissent être étudiés par la Commission du droit d’auteur du Canada le plus tôt possible Note de bas de page 3 .

Cette recommandation était apparemment fondée sur « la proposition la plus fréquemment formulée par les témoins » par rapport à « la création de nouveaux services » : « accorder à la Commission du droit d’auteur du Canada les ressources dont elle a besoin pour accélérer son processus de prise de décision » Note de bas de page 4 . Il convient de remarquer, cependant, qu’un Rapport complémentaire du Parti libéral du Canada préparé par Stéphane Dion, conteste cette recommandation du fait qu’« elle ignore le principal enjeu soulevé par de nombreux intervenants : un manque apparent de ressources » :

La Commission du droit d’auteur du Canada semble débordée par le volume et la complexité des cas à traiter. La Commission fait face à une somme de travail considérable et elle doit notamment analyser de complexes et volumineux rapports d’experts portant sur des points juridiques, économiques et technologiques. Bien qu’il ne s’agisse pas que d’un problème de ressources et qu’il faille aussi examiner les façons de faire de la Commission, il est clair qu’une étude sérieuse des moyens dont dispose la Commission doit aussi faire partie de la recommandation du Comité Note de bas de page 5 .

Par la suite, le professeur Jeremy de Beer, de l’Université d’Ottawa, a préparé un rapport intitulé : Processus de fixation des tarifs de droit d’auteur au Canada: Un examen empirique Note de bas de page 6 , qui répond en partie à la recommandation du Comité. Comme l’explique le professeur de Beer : « [c]ette étude visait plutôt à faire une revue des ouvrages existants, schématiser le processus de fixation des tarifs, élaborer des méthodes d’analyse empirique et commencer à recueillir et analyser les données » Note de bas de page 7 . Le sommaire explique clairement les résultats clés de l’analyse du processus de fixation des tarifs du professeur de Beer :

Les tarifs qui l’ont été [homologués] ont nécessité en moyenne 3,5 ans après leur dépôt pour être homologués. Au 31 mars 2015, le tarif moyen en suspens l’était depuis 5,3 ans après son dépôt. En moyenne, les tarifs sont homologués 2,2 ans après le début de l’année où ils deviennent applicables, qui est en fait une période de rétroactivité. L’écart type du délai entre le dépôt d’un projet de tarif et son homologation est de 2 ans. Une audience a été tenue dans 28 % des procédures tarifaires. Le délai moyen entre le dépôt d’un projet de tarif et une audience dans le cas de ces procédures était d’un peu plus de 3 ans. Le délai moyen entre l’audience et l’homologation du tarif était près de 1,3 an Note de bas de page 8 .

Entre la publication du rapport du professeur de Beer et celle de la présente étude, la Cour suprême du Canada a formulé un commentaire défavorable sur le fait que, « au cours des récentes années, [certaines des] décisions de la Commission ont revêtu un caractère de plus en plus rétroactif » Note de bas de page 9 .

En remarquant que son étude avait pour but « de jeter les bases d’une analyse ultérieure », le professeur de Beer a suggéré qu’une étape suivante propice serait « d’analyser le processus de fixation des tarifs de droit d’auteur avec d’autresprocessus administratifs » Note de bas de page 10 .

En même temps, des travaux ont été effectués (selon l’expression de M. Dion) sur les « moyens dont dispose la Commission ». La Commission du droit d’auteur a établi un Comité de travail sur les opérations, les procédures et les processus de la Commission du droit d’auteur, qui a produit un Document de travail sur deux questions de procédure: La détermination et la communication des questions à régler dans une instance tarifaire et le processus des demandes de renseignements Note de bas de page 11 . La Commission du droit d’auteur a donné pour mandat au Comité de travail d’« examiner les différentes étapes en vue d’en augmenter l’efficacité et la productivité, et proposer la façon de mettre en œuvre ces nouvelles approches plus efficaces et de les faire connaître » Note de bas de page 12 .

Le Comité de travail a présenté 43 recommandations. Certaines, comme celle relative à la publicité des projets de tarifs, portent davantage sur le traitement des questions relevant de la Commission du droit d’auteur que de la rationalisation de ses procédures. Plusieurs recommandations répondent toutefois aux préoccupations sur la longueur des processus décisionnels de la Commission du droit d’auteur.

En particulier, le Comité de travail a fait plusieurs recommandations procédurales relativement à la détermination et la communication des questions à régler dans une instance tarifaire. Par exemple, les tarifs proposés une première fois par une société de gestion devraient être accompagnés d’une explication non contraignante comprenant « des renseignements sur le contenu d’un tarif inédit et sur la nature, l’objet et la portée de tout changement important à un tarif en vigueur » Note de bas de page 13 . Ainsi, tout opposant à un tarif « devrait être tenu d’exprimer dans son opposition les motifs qui la sous-tendent, que ce soit dans son avis d’opposition ou dès que possible par la suite » Note de bas de page 14 . De plus, le Comité de travail a fait plusieurs recommandations eu égard aux demandes de renseignements, y compris la convocation par la Commission d’une « réunion préparatoire entre les parties et la Commission après que la société de gestion a répondu aux oppositions et avant l’échange de demandes de renseignements » Note de bas de page 15 . Ces recommandations donnent suite, sans doute, à une « préoccupation » quant au « très grand nombre de demandes de renseignements » [traduction] dans le cadre des procédures actuelles de la Commission du droit d’auteur Note de bas de page 16 .

La présente étude tient pour acquis les contraintes budgétaires et les objectifs législatifs de la Commission du droit d’auteur, se concentrant, comme l’a fait le Comité de travail, sur les réformes procédurales que la Commission du droit d’auteur pourrait mettre en œuvre pour réagir aux préoccupations sur les délais relatifs à son processus de fixation des tarifs. Ainsi, l’objectif de la présente étude est de comparer des éléments de la Commission du droit d’auteur à d’autres organismes réglementaires canadiens (judiciaires et administratifs) pour obtenir un aperçu contextualisé des processus utilisés par la Commission du droit d’auteur et déterminer les pratiques exemplaires qui pourraient être mises en œuvre en vue d’améliorer son fonctionnement. Compte tenu du fait que les travaux du Comité de travail se poursuivent, la présente étude adopte une démarche de nature plus générale, axée sur les principes généraux de la loi administrative et d’une prise de décisions administratives efficace, en vue d’offrir un cadre global qui aidera le Comité de travail, la Commission et d’autres personnes intéressées à déterminer et établir des réformes utiles.

II. Fonctions et fonctionnement de la Commission du droit d’auteur

Rôle

La Commission du droit d’auteur est constituée par le paragraphe 66(1) de la Loi sur le droit d’auteur. Elle est « un tribunal administratif autonome qui comprend non moins de cinq membres, nommés par le gouvernement pour un mandat pouvant aller jusqu’à cinq ans et soutenu par un petit nombre d’employés permanents, comprenant un secrétaire général, un avocat général et un directeur de recherche et d’analyse » [traduction] Note de bas de page 17 . En ses propres mots :

La Commission est un organisme de réglementation économique investi du pouvoir d'établir, soit de façon obligatoire, soit à la demande d'un intéressé, les redevances à être versées pour l'utilisation d'œuvres protégées par le droit d'auteur, lorsque la gestion de ce droit est confiée à une société de gestion collective Note de bas de page 18 .

La Commission surveille de nombreux régimes de droits d’auteur, dont la formation découle « en partie d’une évolution historique » mais qui reflète aussi « des choix politiques » [traduction] Note de bas de page 19 . La structure administrative est délimitée en particulier par les joueurs clés du droit d’auteur canadien : les sociétés de gestion Note de bas de page 20 , qui proposent des tarifs pour l’utilisation de matériel protégé, et les utilisateurs, qui doivent payer les tarifs. Les sociétés de gestion et les utilisateurs sont généralement les acteurs ayant le plus de visibilité en matière de fixation des tarifs de la Commission du droit d’auteur. En fait, la fonction de la Commission est de « réglementer l’équilibre du pouvoir du marché entre les titulaires de droits d’auteur et les utilisateurs » [traduction] Note de bas de page 21 .

En général :

« […] la Commission n'est pas expressément investie du pouvoir d'adopter des politiques et de légiférer, mais […] elle statue sur des dossiers individuels. Néanmoins, il s'agit d'un organisme très spécialisé appelé à se prononcer sur des questions techniques. La mission légale de la Commission est de fixer la rémunération payable aux sociétés de gestion représentant les divers titulaires du droit d'auteur et d'arrêter les modalités afférentes, s'il en est. Pour ce faire, elle doit soupeser les intérêts opposés des titulaires du droit d'auteur, des fournisseurs de services et du public Note de bas de page 22 .

Procédures

Il est difficile de généraliser les procédures utilisées pour exercer cette fonction. La Commission du droit d’auteur « préfère formuler des règles de procédure précises s’appliquant à une audience particulière, qui sont habituellement formulées après consultation avec les parties » [traduction] Note de bas de page 23 . Par exemple, elle a « fait pleinement usage de sa capacité à contrôler ses propres actes de procédure de manière à permettre des interventions de personnes ou de groupes qui n’ont pas un intérêt direct mais qui sont susceptibles d’offrir une opinion utile » [traduction] Note de bas de page 24 . La Commission dispose d’un modèle de directive sur la procédure Note de bas de page 25 , rédigé lui-même en termes très généraux Note de bas de page 26 et prévoyant, par ailleurs, que « [l]a Commission peut modifier l’une ou l’autre des dispositions de la présente directive ou en suspendre l’application ».

La Commission du droit d’auteur jouit d’un large pouvoir discrétionnaire dans l’approbation des tarifs. Par exemple, la Loi sur le droit d’auteur prévoit, eu égard à un régime, que la Commission « peut tenir compte de tout facteur qu’elle estime indiqué » Note de bas de page 27 ; ayant pris en considération ces facteurs et les dispositions légales particulières dont elle doit tenir compte Note de bas de page 28 , la Commission « homologue les projets de tarif après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu’elle estime nécessaires […] » Note de bas de page 29 . En fait, « la Commission peut élaborer une structure tarifaire qui est complètement différente de celle proposée par la société de gestion collective ou par les utilisateurs… » [traduction] Note de bas de page 30 .

Dans une certaine mesure, les actes de procédure sont contrôlés par les dispositions de la Loi sur le droit d’auteur.Les sociétés de gestion déposent leurs propositions tarifaires avant le 31 mars, afin que le tarif devienne applicable l’année suivante Note de bas de page 31 . Quand le tarif a été approuvé, il entre en vigueur au début de l’année suivant l’année de la proposition du tarif – les délais actuels relatifs au processus de fixation des tarifs signifient que les tarifs qui ne sont pas approuvés entre le 31 mars et le 31 décembre de l’année dans laquelle ils ont été proposés auront un caractère rétroactif Note de bas de page 32 .

Il a été dit que « le calendrier typique d’une audience comprend les étapes suivantes » [traduction] :

- le processus de demandes de renseignements;

- le dépôt des mémoires (c.-à-d. le sommaire de la preuve et l’argumentation) par les sociétés de gestion);

- le dépôt des mémoires par les opposants au tarif proposé;

- l’audience [traduction] Note de bas de page 33 .

Les calendriers ne sont pas nécessairement squelettiques et peuvent fournir beaucoup de détails sur la marche à suivre Note de bas de page 34 . Ayant adopté un calendrier approuvé par la Commission Note de bas de page 35 , les parties échangent des demandes de renseignements à la date convenue. Ces demandes de renseignements ne sont pas envoyées à la Commission, mais sont plutôt échangées entre les parties. Des objections écrites peuvent ensuite être échangées, encore une fois entre les parties, qui peuvent de plus souhaiter répondre à des objections particulières. Après l’échange d’objections et de réponses, les parties tentent de négocier la conduite à suivre. Ce n’est qu’à ce moment que la Commission intervient pour résoudre, officiellement, les différends non réglés. Après cette étape, les réponses aux demandes de renseignements sont échangées. Encore une fois, la Commission n’intervient que si une partie demande une ordonnance officielle relative à une réponse qu’elle juge insatisfaisante. Avec l’information reçue des demandes de renseignements, les parties déposent leurs mémoires et la Commission peut procéder à une audience complète.

La Commission, par une longue série de décisions, « a adopté une approche plus nuancée à l’ampleur des renseignements qui doivent être fournis à l’autre partie au cours du processus de demandes de renseignements » [traduction] Note de bas de page 36 :

La Commission tient à rappeler aux participants ses commentaires récents portant sur ce qui représente un fardeau raisonnable de divulgation de la preuve. Les procureurs au dossier ont souvent comparu devant la Commission. Ils sont priés d'aider leurs clients à faire preuve de retenue quant à l'ampleur des renseignements qu'ils chercheront à obtenir les uns des autres dans la présente affaire Note de bas de page 37 .

Plusieurs considérations entrent en ligne de compte dans les ordonnances officielles de la Commission au cours du processus de demandes de renseignements, par exemple : « l’ampleur des renseignements demandés »; « la production de nouveaux documents » (qui devrait être minimale) et la question de savoir si l’information « est protégée par le privilège relatif au litige » [traduction] Note de bas de page 38 . De plus, il arrive parfois que la Commission du droit d’auteur ne soit pas en contact direct avec ceux qui disposent de documents pertinents : « du fait que les demandes de renseignements provenant de diverses sociétés de gestion sont invariablement posées aux membres de base de l’association, celle-ci a la tâche ingrate d’encourager la conformité de ses membres au processus de demandes de renseignements de la Commission » [traduction] Note de bas de page 39 .

Attributions

Il est important de remarquer que la Commission du droit d’auteur « a, pour la comparution, la prestation de serments, l’assignation et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production d’éléments de preuve, l’exécution de ses décisions et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives » Note de bas de page 40 . Par contre, elle s’est généralement abstenue d’utiliser toute l’étendue de ces attributions, préférant rappeler aux participants qu’elle pourrait invoquer ses pouvoirs pour assurer la conformité. Dans une affaire difficile comportant un tarif pour des œuvres utilisées par des stations de radio commerciales, la Commission a expliqué sa position comme suit :

[…] un grand nombre parmi les stations visées se sont livrées à ce qui avait toute l’apparence d’une obstruction systématique doublée de consultations malvenues entre elles, dans l’établissement des réponses. L’émission de nombreuses ordonnances n’a pas empêché certains des répondants de refuser jusqu’à la fin de répondre aux questions qui leur étaient adressées. La Commission dispose de moyens lui permettant de contraindre les répondants récalcitrants à obtempérer à ses demandes. Elle a choisi de ne pas y avoir recours en l’espèce. Il serait peu judicieux de tenir pour acquis qu’elle fera preuve d’autant de patience à l’avenir Note de bas de page 41 .

Cependant, « contrairement à la plupart des tribunaux de droit d’auteur du Commonwealth, la Commission n’a pas le pouvoir d’adjuger les dépens » [traduction] Note de bas de page 42 , bien qu’il ait été remarqué qu’« […] il est également clair que l’incapacité de la Commission d’adjuger les dépens l’a parfois obligée à traiter de questions qu’elle aurait pu régler plus rapidement » [traduction] Note de bas de page 43 .

Défis contemporains

Les questions relatives à la gestion du processus de fixation des tarifs doivent être examinées dans le cadre des importants défis contemporains que doit relever la Commission du droit d’auteur. Même si les travaux de la Commission sur l’approbation des tarifs comportent plutôt une « complexité technique » Note de bas de page 44 , ses décisions comprennent aussi des « aspects politiques polycentriques » Note de bas de page 45 « qui peuvent avoir d’énormes conséquences pour les pratiques très répandues du secteur et susciter d’importants problèmes en matière de loi et de politique relatives au droit d’auteur » [traduction] Note de bas de page 46 . La Commission du droit d’auteur a elle-même remarqué qu’elle peut prendre en compte la « politique publique » dans l’exécution de son mandat et non simplement des questions techniques Note de bas de page 47 ; son rôle « dépasse largement le fait de trouver le bon ‘chiffre’ pour un tarif particulier… » [traduction] Note de bas de page 48 .

Les lois modernes sur le droit d’auteur comportent un niveau élevé de fragmentation. Les utilisateurs ont besoin de permissions de nombreux titulaires de droits différents relativement au même matériel protégé par le droit d’auteur. En particulier, l’essor d’Internet a augmenté la complexité des lois sur le droit d’auteur : « Les fragments sur le droit comme la ‘reproduction’ ou ‘l’exécution publique’ sont complexes et constituent une source de frustration pour les utilisateurs du fait qu’ils ne peuvent plus établir des utilisations distinctes, surtout sur Internet » [traduction] Note de bas de page 49 . En fait, « même lorsque des systèmes plutôt efficaces sont disponibles, l’obtention de droits peut s’avérer une tâche difficile » [traduction] Note de bas de page 50 . Il s’agit d’un facteur important qu’il faut prendre en compte lorsqu’on évalue l’efficacité des procédures de la Commission du droit d’auteur. De plus, il faut se rappeler du rôle important que doit jouer la Commission pour tracer les contours juridiques de la protection du droit d’auteur Note de bas de page 51 : pour remplir ses fonctions dans la fixation des tarifs, la Commission doit d’abord déterminer si une action tombe sous sa juridiction, une tâche coûteuse en temps qui aboutit d’habitude devant les tribunaux plusieurs années plus tard Note de bas de page 52 .

III. Principes généraux du droit administratif

Contrôle judiciaire

Les décisions de la Commission du droit d’auteur qui « touchent les droits, privilèges ou biens d'une personne » Note de bas de page 53 sont assujetties à un contrôle judiciaire. Habituellement, les recours de contrôle judiciaire peuvent être exercés devant les tribunaux supérieurs provinciaux, mais la Commission du droit d’auteur, comme « tout office, toute commission ou tout autre tribunal fédéral », est assujettie à la compétence de la Cour fédérale d’appel Note de bas de page 54 . Dans la présente section, j’explique les répercussions pratiques de cette fonction de surveillance de toute réforme proposée aux procédures de la Commission du droit d’auteur.

Le contrôle judiciaire s’intéresse à la légalité, à la raisonnabilité et à l’équité du processus de prise de décisions administratives Note de bas de page 55 . Les principes de légalité et de raisonnabilité s’appliquent aux questions de fond traitées par la Commission du droit d’auteur, comme la portée de la propriété intellectuelle Note de bas de page 56 et le calcul des tarifs Note de bas de page 57 , tandis que le principe d’équité procédurale s’applique à ses processus décisionnels Note de bas de page 58 . Sur des questions de fond, les juges canadiens s’en remettent habituellement à des organismes experts. Dans le cas de la Commission du droit d’auteur, les tribunaux canadiens ont, au cours des dernières années, exercé un contrôle étroit sur les questions strictement judiciaires dont la Commission traite Note de bas de page 59 , tout en lui accordant une plus grande marge de manœuvre sur les questions traitant à la fois de faits, de droit, de politiques et de discrétion Note de bas de page 60 . Quant aux questions procédurales, sur lesquelles je vais me concentrer, l’état de la législation est également nuancé Note de bas de page 61 .

Équité et déférence

Dans le droit administratif canadien, il existe « un droit général à l’équité procédurale et autonome dans l’application de toute loi… » [traduction] Note de bas de page 62 . Dans toute affaire, ce qui sera exigé en matière de procédure est fonction de l’interaction entre plusieurs facteurs contextuels établis par la Cour suprême du Canada Note de bas de page 63 . En général, cependant, pour autant qu’une partie intéressée n’ait pas été privée entièrement d’un droit procédural – comme un avis ou la présentation d’observations – les tribunaux sont lents à intervenir pour corriger le choix d’un décideur quant au processus approprié à suivre.

Les décideurs administratifs comme la Commission du droit d’auteur n’ont pas besoin d’employer des procédures de type-procès dans l’exercice de leurs fonctions Note de bas de page 64 . Comme il a été mentionné précédemment, les principes d’équité en droit administratif ne sont pas « gravés dans la pierre » Note de bas de page 65 . « Bien que tous les corps administratifs soient soumis à l'obligation d'agir équitablement, l'étendue de cette obligation tient à la nature et à la fonction du tribunal en question » Note de bas de page 66 . L’équité est « éminemment variable et son contenu doit être décidé dans le contexte particulier de chaque cause » [traduction] Note de bas de page 67 et, dans le contexte de corps réglementaires économiques comme la Commission du droit d’auteur, ils ne sont pas obligés de reproduire les processus utilisés par les tribunaux : « Les procédures judiciaires ne sont pas nécessairement une référence absolue… » [traduction] pour les décideurs administratifs Note de bas de page 68 .

Les tribunaux canadiens ont depuis longtemps adopté une attitude de déférence eu égard aux choix de procédure des administrateurs. Bien que les tribunaux aient le dernier mot à savoir si les procédures administratives respectent l’obligation d’agir équitablement, ils doivent « prendre en considération et respecter les choix de procédure que l’organisme fait lui-même » Note de bas de page 69 : « La détermination de la portée et du contenu de l’obligation d’agir équitablement est fonction des circonstances et peut bien dépendre de facteurs qui relèvent de l’expertise et des connaissances du tribunal, notamment la nature du régime législatif ainsi que les attentes et pratiques des personnes et organismes [appropriés] » Note de bas de page 70 . En fait, « le degré de retenue que commande un choix de l’administrateur en matière de procédure peut être particulièrement important lorsque le modèle procédural utilisé par l’organisme visé par la demande de contrôle diffère considérablement du modèle judiciaire que les juges connaissent le mieux » Note de bas de page 71 . Par exemple, quant aux choix procéduraux effectués au cours des actes de procédure – par exemple, à savoir si plusieurs projets de tarif peuvent être fusionnés – la déférence s’impose Note de bas de page 72 . Une décision récente de la Cour d’appel fédérale eu égard à l’Office national de l’énergie est révélatrice, du fait que cet organisme « a droit à une marge d’appréciation importante » relativement à son propre processus, du fait qu’il « est maître de sa propre procédure » et qu’il possède « une expérience et une expertise considérables dans la tenue de ses propres audiences et quant à savoir qui devrait y participer, de quelle manière et dans quelle mesure…[et qu’il veille] à ce que ses audiences traitent des questions prescrites par la Loi en temps opportun et de manière efficace » Note de bas de page 73 .

Les soi-disant « directives non contraignantes » permettent aux décideurs administratifs de réglementer au moyen d’« instruments non législatifs tels que des directives politiques, des manuels techniques, des règles, des codes, des notes de service opérationnelles, du matériel de formation, des bulletins d’interprétation ou, de manière moins formelle, des directives orales ou simplement à titre de culture administrative inhérente » [traduction] Note de bas de page 74 . Les décideurs administratifs peuvent adopter des directives non contraignantes, même en l’absence de dispositions législatives les leur permettant Note de bas de page 75 . De tels instruments « peuvent aider les membres du public à prévoir la façon dont un organisme est susceptible d’exercer son pouvoir discrétionnaire et à organiser leurs affaires en conséquence; ces instruments peuvent aussi permettre aux organismes de régler l’ensemble d’un problème de manière proactive, plutôt que de l’aborder de manière partielle et réactive, au cas par cas. » Note de bas de page 76 . Toutefois, il faut être attentif dans la rédaction de ces instruments, de manière à ce qu’ils ne soient pas utilisés pour entraver le pouvoir discrétionnaire Note de bas de page 77 ; cela pourrait, dans certaines circonstances, créer des attentes légitimes qui auraient pour effet pratique de contraindre le décideur Note de bas de page 78 .

Dans l’ensemble, « la Commission a l’autorité générale, conformément à son rôle législatif, de prévoir ses propres procédures » [traduction] Note de bas de page 79 . Ainsi, les modifications aux procédures de la Commission du droit d’auteur sont susceptibles d’être traitées avec déférence lors d’un examen judiciaire. Selon la jurisprudence récente, particulièrement de la part de la Cour d’appel fédérale Note de bas de page 80 , la Commission du droit d’auteur aura une grande marge de manœuvre où elle pourra reformuler ses procédures pour mieux atteindre ses buts en matière de politiques.

Il y a tout de même des embûches à éviter, pour les personnes non averties. Par exemple, les tribunaux ne verront probablement pas d’un bon œil la sous-délégation de pouvoir Note de bas de page 81 ou l’accumulation de fonctions pour un fonctionnaire unique (ce qui pourrait faire naître des doutes quant à son impartialité, dans le sens du droit administratif) Note de bas de page 82 . En termes de common law, de telles dispositions sont susceptibles d’être considérées illégitimes. Toutefois, lorsqu’elles sont autorisées par le droit positif, les tribunaux ne s’ingéreront pas Note de bas de page 83 . Enfin, il faudrait que le pouvoir d’adjuger les dépens lui soit conféré expressément dans la Loi sur le droit d’auteur Note de bas de page 84 , conformément à la proposition générale selon laquelle « aucune charge pécuniaire ne peut être imposée aux sujets de ce pays, peu importe le nom qu’on lui donne, qu’il s’agisse d’une taxe, d’une cotisation, d’un tarif ou d’un péage, sauf en vertu d’une autorité légale claire et distincte » Note de bas de page 85 .

Réformer l’examen judiciaire?

De manière plus générale, même s’il était théoriquement possible de retirer complètement l’examen judiciaire de la Commission du droit d’auteur Note de bas de page 86 , éliminant ainsi tout délai provenant des procédures judiciaires, il est très peu probable qu’un tel effort réussisse. La Cour suprême du Canada a reconnu que l’examen judiciaire d’une action administrative est garanti par la Constitution sur le plan de l’interprétation de l’art. 96 de la Loi constitutionnelle, 1867 Note de bas de page 87 . Ainsi, les tribunaux contourneraient (en permettant aux cours supérieures d’assumer la juridiction Note de bas de page 88 ) ou ne tiendraient pas compte (en soutenant qu’elle est inconstitutionnelle Note de bas de page 89 ) de toute tentative semblable de préserver la Commission du droit d’auteur d’une surveillance judiciaire.

Même une tentative législative visant à assurer un degré plus élevé de déférence relativement aux décisions de la Commission du droit d’auteur en matière de droit n’est pas susceptible d’avoir une incidence importante sur le temps requis pour compléter le processus de fixation des tarifs. Ce genre de tentative préciserait une norme de contrôle en ajoutant une clause à la Loi sur le droit d’auteur prévoyant que « la norme de contrôle des décisions de la Commission du droit d’auteur est sa raisonnabilité » [traduction] Note de bas de page 90 . Alors qu’une modification apportée à la norme de contrôle pourrait avoir un effet de dissuasion contre le lancement d’actes de procédure auprès de la Cour d’appel fédérale, il convient de souligner qu’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable « ne commande pas une retenue excessive » et « ne diminue en rien la responsabilité des cours de révision de faire respecter les normes minimales qu'impose la primauté du droit » Note de bas de page 91 . En particulier, la « marge » d’issues raisonnables Note de bas de page 92 « peut être étroite, modérée ou étendue selon les circonstances » Note de bas de page 93 et selon divers éléments contextuels Note de bas de page 94 . Si la législation précisait que la raisonnabilité est la norme de contrôle des décisions de la Commission du droit d’auteur, le résultat pratique serait sans doute que les parties appelantes concentreraient leurs efforts à faire valoir que les décisions de la Commission échappent à la marge étroite des issues raisonnables. Un retour en arrière à une époque où le prédécesseur de la Commission du droit d’auteur « jouissait d’un degré de retenue plus élevé » [traduction] serait très difficile dans les conditions actuelles Note de bas de page 95 .

IV. Tribunaux administratifs fédéraux comparables

L’éventail de l’État administratif

On peut percevoir les divers organismes faisant partie de l’État administratif moderne comme se situant quelque part dans un vaste éventail Note de bas de page 96 :

Les catégories d’organismes administratifs visés vont du tribunal administratif qui, dans son travail juridictionnel, est très voisin des tribunaux judiciaires, par exemple les arbitres de griefs en droit du travail, aux organismes remplissant des tâches multiples, où la fonction juridictionnelle ne constitue qu’un aspect d’attributions étendues qui incluent parfois l’exercice de pouvoirs réglementaires. La notion de décideur administratif inclut enfin des gestionnaires administratifs comme des ministres ou des fonctionnaires appelés à remplir des fonctions discrétionnaires, à contenu politique, au sein de l’appareil gouvernemental Note de bas de page 97 .

Les organismes administratifs fédéraux forment un « groupe hétérogène » et sont donc difficiles à catégoriser Note de bas de page 98 . Par exemple, dans son document intitulé Working Paper 25: Independent Administrative Agencies, la Commission de réforme du droit fait la distinction entre différents genres de décideurs économiques : des « organismes de réglementation » comme le Conseil de de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et l’Office national de l’énergie, conçus pour « réglementer les entreprises privées dans un secteur particulier de l’économie » [traduction] (en opposition aux « organismes régulateurs » [traduction] comme le Tribunal de la concurrence, à qui l’on demande de « promouvoir les intérêts de l’État en réglementant des réalisations commerciales ou industrielles en général, par opposition à la réglementation d’un secteur économique particulier » [traduction]); les « sociétés d’État » [traduction] responsables de « promouvoir des projets commerciaux et industriels » [traduction]; les « conseils de relations de travail » [traduction]; les « tribunaux administratifs » qui « statuent sur des questions portant sur des affaires commerciales ou industrielles » [traduction]; et, enfin, la Cour canadienne de l’impôt, qui semble avoir été considérée sui generis Note de bas de page 99 . Manifestement, toutefois, il ne s’agit pas de compartiments étanches et plusieurs organismes tirent leurs particularités de divers idéaux-types de la Commission de réforme du droit.

Référenciation des procédures de la Commission du droit d’auteur

Aux fins de la présente étude, il est nécessaire de faire un choix fondé sur l’objectif général d’établir une référenciation des procédures de la Commission du droit d’auteur comparativement à celles d’organismes similaires. Les organismes réglementaires économiques comportant les caractéristiques suivantes sont d’intérêt :

- leurs décisions sont prises à la fin d’un processus de collecte d’éléments probants (mais qui ne comporte pas nécessairement les attributs d’un procès);

- plusieurs parties peuvent participer au processus décisionnel, avec divers niveaux d’enthousiasme, d’expertise et de protections procédurales;

- leurs décisions sont fondées sur l’examen de preuves d’experts;

- leurs décisions tiennent davantage compte d’éléments économiques et sociaux que ne le font les tribunaux judiciaires qui ne se préoccupent que de l’application de normes légales objectives aux faits établis Note de bas de page 100 ;

- leurs décisions sont souvent de nature « polycentriques », conçues pour « trouver un équilibre raisonnable entre les intérêts divergents des divers intervenants » Note de bas de page 101 .

À l’échelon fédéral au Canada, le Tribunal de la concurrence, l’Office national de l’énergie, le Conseil de de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés satisfont à ces critères comme des organismes « davantage… économique[s] ou commercia[ux]… que… juridique[s] » Note de bas de page 102 , se démarquant par leur « indépendance, [leur] caractère permanent, les compétences spécialisées – juridiques ou autres – dont [ils] disposent, [leur] procédure participative et le vaste pouvoir discrétionnaire qui [leur] est conféré… » Note de bas de page 103 .

Par exemple, il a été dit, à propos du CRTC, qu’il a une « vaste mission qui consiste à mettre en oeuvre les différents objectifs de politique, tant culturels qu'économiques » Note de bas de page 104 énoncés dans les lois sur la radiodiffusion et les télécommunications. La Cour suprême du Canada a écrit les énoncés suivants, à propos du Tribunal de la concurrence, qui se prononce sur des affaires découlant de la Loi sur la concurrence :

[L]es objectifs visés par la Loi sont davantage « économiques » que strictement « juridiques ». « [L]’adaptabilité et l’efficience de l’économie canadienne » et les relations entre les entreprises canadiennes et leurs concurrents étrangers sont des questions que les gens d’affaires et les économistes sont plus à même de comprendre que les juges en général. C’est peut‑être pour tenir compte de ce fait que le Parlement a créé un tribunal spécialisé dans le domaine de la concurrence et l’a chargé de l’application de la partie civile de la Loi sur la concurrence Note de bas de page 105 .

Cependant, le Tribunal « est différent des organismes administratifs multifonctionnels, comme les commissions de valeurs mobilières » [traduction] du fait que « les fonctions d’établissement de politiques, d’enquête et d’application de la loi » [traduction] relèvent du Bureau de la concurrence, tandis que le Tribunal « effectue des fonctions juridictionnelles » [traduction] Note de bas de page 106 . Néanmoins, son rôle juridictionnel « oblige ce dernier à projeter dans l’avenir divers événements pour en déterminer les éventuelles répercussions économiques et commerciales. Le rôle du Tribunal consiste donc à cerner et à corriger des problèmes commerciaux qui ne se sont pas encore matérialisés. Il s’agit là d’une tâche colossale qui fait appel à des théories économiques et exige des connaissances approfondies des facteurs économiques et commerciaux en jeu » Note de bas de page 107 . Ces fonctions vont bien au-delà de la simple résolution de différends inter partes par l’application des règles aux faits. Il a été dit, à propos de l’Office national de l’énergie, qu’il « joue un important rôle axé sur des politiques et qu’il prend des décisions polycentriques sur diverses questions relatives à l’énergie » [traduction] Note de bas de page 108 . Enfin, l’objectif du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés « en matière de protection des consommateurs a été confirmé » Note de bas de page 109 , ce qui lui permet de modifier les « définition[s] technique[s] de droit commercial » Note de bas de page 110 de manière à mieux exécuter son mandat, qui est « de protéger les intérêts des acheteurs dans une situation où le titulaire d´un brevet lié à un médicament pourrait exercer un monopole » Note de bas de page 111 .

X = oui

|

Processus de collecte des éléments probants |

Large participation |

Recours aux témoignages d’experts |

Facteurs économiques et sociaux |

Décisions polycentriques | |

|---|---|---|---|---|---|

|

Tribunal de la concurrence |

X |

X |

X |

X |

X |

|

CRTC |

X |

X |

X |

X |

X |

|

CEPMB |

X |

X |

X |

X |

X |

|

Office national de l’énergie |

X |

X |

X |

X |

X |

|

Commission du droit d’auteur |

X |

X |

X |

X |

X |

Tribunal de la concurrence

Le Tribunal de la concurrence est constitué en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence Note de bas de page 112 , qui décrit aussi sa compétence Note de bas de page 113 et indique qu’il peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, adopter des règles « afin de régir la pratique et la procédure devant lui concernant l’accomplissement de ses travaux et la gestion de ses affaires internes » Note de bas de page 114 . Le Tribunal de la concurrence a les attributions d’une cour supérieure d’archives « pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence » Note de bas de page 115 et il peut aussi adjuger les dépens Note de bas de page 116 .

Conformément à son pouvoir d’établissement de règles, le Tribunal de la concurrence a adopté les Règles du Tribunal de la concurrence Note de bas de page 117 . Celles-ci prévoient des dispositions détaillées touchant la communication de documents Note de bas de page 118 , les mesures préparatoires Note de bas de page 119 , les interventions Note de bas de page 120 , les témoignages d’experts Note de bas de page 121 , ainsi que la signification et le dépôt des documents Note de bas de page 122 . La communication est notamment limitée aux documents « pertinents » Note de bas de page 123 , qui doivent être produits par les deux parties à moins que le Tribunal n’en décide autrement Note de bas de page 124 , un calendrier doit être déterminé environ un mois après le dépôt des affidavits Note de bas de page 125 et de nombreux détails quant à la gestion du processus peuvent être établis lors de la conférence préparatoire :

-

toute requête ou demande d’autorisation d’intervenir qui est en cours;

-

la clarification et la simplification des questions en litige;

-

la possibilité d’admettre certains faits ou documents;

-

l’opportunité d’interroger au préalable certaines personnes ou d’obtenir la communication de certains documents, ainsi que l’opportunité d’établir un plan d’action à ces fins;

-

(d.1) dans le cas d’une demande visée au paragraphe 2.1(2) et lorsque les circonstances le justifient, les questions visées à l’alinéa (d);

-

-

l’identification des témoins qui seront appelés à l’audience et la langue officielle dans laquelle ils vont témoigner;

-

les modalités de l’échange des résumés des témoignages qui seront rendus à l’audience;

-

la procédure à suivre pendant l’audience et sa durée approximative;

-

toute autre question qui permettrait de faciliter le règlement de la demande Note de bas de page 126 .

Ces règles sont toutefois assujetties à la considération primordiale, à savoir que, « [d]ans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, il appartient au Tribunal d’agir sans formalisme, en procédure expéditive » Note de bas de page 127 .

Office national de l’énergie

L’Office national de l’énergie est constitué en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’Office national de l’énergie Note de bas de page 128 . Ses pouvoirs généraux sont semblables à ceux du Tribunal de la concurrence, avec l’avenant selon lequel « il tranche les demandes et procédures dont il est saisi le plus rapidement possible, compte tenu des circonstances et de l’équité… » Note de bas de page 129 . Une différence intéressante à noter est la disposition particulière prévoyant la sous-délégation des pouvoirs de l’Office national de l’énergie à ses membres, conjointement ou individuellement Note de bas de page 130 , dans lequel cas les pouvoirs et fonctions ainsi exercés « sont considérés comme l’ayant été par l’Office » Note de bas de page 131 . En vertu de son pouvoir légal pour ce faire Note de bas de page 132 , l’Office national de l’énergie a adopté des règles de procédure détaillées Note de bas de page 133 sur des sujets comme la signification et le dépôt des documents et affidavits Note de bas de page 134 , la production de documents Note de bas de page 135 , la formulation des questions en litige (notamment une disposition prévoyant la convocation des parties à une conférence) Note de bas de page 136 , les interventions Note de bas de page 137 et le déroulement des audiences Note de bas de page 138 . Ces règles sont complétées « par des instruments non contraignants comme des formulaires de demande de participation détaillés qui ne sont remplis que par les parties intéressées Note de bas de page 139 . Il est possible de déroger aux règles « [l]orsque l’intérêt public et l’équité l’exigent » Note de bas de page 140 . En général, de fait, les règles de l’Office national de l’énergie sont plus squelettiques que celles adoptées par le Tribunal de la concurrence et offrent plus de latitude à l’Office pour qu’il les développe graduellement au fil du temps. Des renseignements relatifs à l’Office national de l’énergie sont disponibles sur son site Web, dont certains éléments visent évidemment les membres du public non experts qui pourraient souhaiter participer à un dossier.

Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés

Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés est constitué en vertu de la Loi sur les brevets Note de bas de page 141 . Il est, « [p]our l’exercice de sa compétence, y compris l’assignation et l’interrogatoire des témoins, la prestation des serments, la production d’éléments de preuve et l’exécution de ses ordonnances, […] assimilé à une cour supérieure » Note de bas de page 142 et il peut, ici encore, avec l’agrément du gouverneur en conseil, « établir des règles régissant […] les pratiques et les procédures à suivre… » Note de bas de page 143 . Il peut aussi formuler des directives – sans y être lié Note de bas de page 144 . Comme dans le cas de l’Office national de l’énergie, « [d]ans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent », toutes les procédures sont traitées « sans formalisme, en procédure expéditive » Note de bas de page 145 . Il est intéressant de remarquer que le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés a décidé de réglementer ses procédures par voie de directives non contraignantes Note de bas de page 146 , sous forme de lignes directrices qui portent sur les exigences liées au dépôt des documents, à la confidentialité et aux processus de contrôle du Conseil Note de bas de page 147 .

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Finalement, il incombe au CRTC, constitué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes Note de bas de page 148 , d’administrer plusieurs textes législatifs Note de bas de page 149 , qui l’habilitent aussi à adopter des règles de procédure Note de bas de page 150 . Ces responsabilités sont établies dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes Note de bas de page 151 . Le CRTC peut « suspendre l’application des […] règles ou les modifier » s’il « est d’avis que l’intérêt public ou l’équité le permet » Note de bas de page 152 et, de plus, « [e]n cas de silence des présentes règles, il peut procéder par analogie avec celles-ci ou par renvoi aux Règles des Cours fédérales et à celles d’autres tribunaux qui sont les plus pertinentes en l’espèce » Note de bas de page 153 . Néanmoins, les règles sont détaillées, prévoyant le dépôt et la signification des documents Note de bas de page 154 , les demandes Note de bas de page 155 , les interventions Note de bas de page 156 , les demandes de documents Note de bas de page 157 , les audiences publiques Note de bas de page 158 et les conférences préparatoires Note de bas de page 159 . Le CRTC Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut aussi adjuger les dépens, conformément à des critères fixes Note de bas de page 160 . Il est intéressant de remarquer que la preuve à l’audience est limitée : « La seule preuve admissible lors d’une audience publique est celle faite à l’appui d’une allégation figurant dans une demande, réponse, intervention ou réplique, ou dans des documents ou pièces justificatives déposés auprès du Conseil » Note de bas de page 161 . Ces documents officiels sont complétés par des renseignements facilement accessibles à propos du CRTC Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et disponibles sur son site Web et dans les médias sociaux.

Sommaire de l’exercice de référenciation

Certains commentaires généraux peuvent être présentés sur les pratiques exemplaires administratives en fonction des points communs se trouvant dans les cadres procéduraux examinés :

- Premièrement, la souplesse est prioritaire. Même les règles procédurales adoptées par règlement (et avec l’approbation du Cabinet fédéral) peuvent être écartées s’il est plus efficace de le faire. Ceci évite d’avoir à obtenir l’approbation ad hoc de modifications aux règles procédurales. Le modèle du CRTC, qui permet au décideur de chercher des régimes réglementaires analogues au besoin, structure cette souplesse d’une manière nouvelle. De plus, dans plusieurs régimes, des exigences flexibles en matière de proportionnalité ont été introduites, en vue d’adapter les procédures aux questions en cause.

- Deuxièmement, des procédures détaillées prévoient habituellement la gestion du processus décisionnel du tout début jusqu’à la toute fin. Elles soulignent les étapes clés, comme l’enquête préliminaire (qui semble succéder habituellement au dépôt d’un document décrivant les questions clés en litige) et les conférences préparatoires, qui peuvent provoquer un ralentissement si elles ne sont pas gérées de manière appropriée. Il faut remarquer que l’établissement de procédures détaillées ne compromet pas la souplesse : pour autant que les règles sont envisagées comme une base de référence, le décideur peut s’en éloigner dans des circonstances appropriées, particulièrement si l’efficacité le justifie.

- Troisièmement, s’il y a des limites quant à la divulgation de documents, celles-ci sont généralement formulées en termes de pertinence relative au sujet de la procédure, certains décideurs appliquant des critères plus stricts de nécessité.

Le Modèle de directive sur la procédure de la Commission du droit d’auteur Note de bas de page 162 décrit entièrement le processus décisionnel, depuis le dépôt et la signification de documents Note de bas de page 163 jusqu’à la communication de la décision finale « à tous les participants » Note de bas de page 164 . À certains endroits, la directive est présentée en termes très généraux, par exemple, quant aux observations : « Toute personne peut formuler par écrit des observations relativement à la présente affaire »; aux interventions : « La Commission peut permettre à une personne d’intervenir dans la présente affaire » et quant aux conférences préparatoires : « S’il y a lieu, la Commission tiendra une conférence préparatoire pour traiter de toute question pouvant simplifier et accélérer la présentation de la preuve et le déroulement de l’affaire ». Par contre, pour d’autres points, la directive est plus précise. Les critères d’intervention sont donnés en détail Note de bas de page 165 , tout comme les instructions pour le dépôt d’un dossier Note de bas de page 166 . Toutefois, même si beaucoup de détails sont donnés sur le processus d’enquête préalable Note de bas de page 167 , il n’y a pas de signe évident, dans la Loi sur le droit d’auteur, le Modèle de directive ou tout autre document officiel particulier préparé par la Commission du droit d’auteur, qu’il y aurait un principe limitatif en matière de pertinence Note de bas de page 168 . De plus, le processus d’enquête préliminaire précède le dépôt d’un mémoire; à ce propos, la Commission du droit d’auteur se différencie d’autres organismes comparables Note de bas de page 169 .

En général, toutefois, d’un point de vue comparatif, la décision de la Commission du droit d’auteur d’opter pour des « directives non contraignantes » plutôt que pour des règles visant à régir le processus décisionnel est justifiable; son choix pour une souplesse procédurale est très utilisé, même par les organismes qui établissent leurs procédures dans des règlements contraignants; par ailleurs, sa Directive est aussi complète dans sa portée que les instruments utilisés par des organismes comparables. Cependant, la Directive n’est pas aussi profonde dans plusieurs secteurs susceptibles d’être critiques – comme la divulgation et la gestion des dossiers.

Il est important de noter que la Commission du droit d’auteur est le seul des organismes examinés à être assujetti à des contraintes de temps directement imposées par sa loi-cadre. Les dispositions de la Loi sur le droit d’auteur exigeant que les projets de tarif soient déposés au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour leur prise d’effet n’ont pas d’équivalent dans les régimes réglementaires étudiés. Même si ces dispositions produisent sans doute des effets salutaires en ce qui a trait à l’établissement du calendrier, elles limitent aussi la capacité de la Commission du droit d’auteur d’établir des priorités en fonction de ce qu’elle croit être la meilleure façon d’atteindre ses objectifs statutaires.

X = oui

|

Tribunal de la concurrence |

CEPMB |

CRTC |

Office national de l’énergie |

Commission du droit d’auteur | |

|---|---|---|---|---|---|

|

Règles procédurales adoptées |

X |

X |

X |

||

|

Règles procédurales informelles seulement |

X |

X |

|||

|

Capacité de supprimer les exigences procédurales |

X |

X |

X |

||

|

Pouvoir exécutoire |

X |

X |

X |

X |

X |

|

Coûts |

X |

X |

|||

|

Limites officielles relativement à l’enquête préliminaire |

X |

X |

X |

||

|

Disposition prévoyant la sous-délégation |

X |

||||

|

Exigence de proportionnalité |

X |

X |

X |

||

|

Manuels de pratiques exemplaires |

X |

X |

X |

Coda

J’aimerais ajouter ici un commentaire final sur le type d’analyse, principalement basé sur une revue de littérature, entreprise dans la présente section et dans l’ensemble de cette étude. Une telle analyse ne saisit peut-être pas nécessairement d’importantes différences entre les organismes de réglementation. En particulier, différents organismes pourraient être confrontés à différents niveaux de complexité dans différents domaines réglementaires. Une analyse comparative complète profiterait d’une mesure élaborée pour établir les différentes complexités. Une telle mesure tiendrait compte aussi des contraintes en matière de ressources. Autrement, un tribunal pourrait se plaindre qu’on ne compare pas des oranges avec des oranges – que la complexité de son travail est bien plus grande que celle de ses pairs nominaux et que des comparaisons ne peuvent simplement pas être effectuées – et que les personnes de l’extérieur ne seraient pas en mesure de juger si les plaintes sont fondées ou non.

De premières étapes ont été entreprises pour quantifier la complexité dans le milieu judiciaire Note de bas de page 170 , mais ces méthodes – qui n’en sont encore qu’à leurs balbutiements Note de bas de page 171 – auraient été difficiles à appliquer avec succès dans la présente étude. Une étude comparative des ressources disponibles aux différents tribunaux administratifs examinés dans la présente section aurait, à mon avis, ajouté peu de substance à l’analyse sans qu’il y ait une mesure pour jauger la complexité. Il serait certainement utile que des travaux ultérieurs soient entrepris pour élaborer des mesures servant à des exercices de référenciation pour les tribunaux administratifs, prenant en compte la complexité et les contraintes en matière de ressources pour calculer les délais appropriés pour la prise de décisions. Ce travail peut aussi aider à déterminer quels décideurs sont comparativement sous-financés.

Néanmoins, les conclusions de la présente section et de cette étude élaborent plus généralement une forte preuve à première vue à propos des pratiques exemplaires administratives. Le choix des comparateurs, expliqué en détail précédemment, est suffisamment solide pour soutenir à la fois l’examen et les plaintes – le cas échéant – à propos de la complexité relative et des contraintes en matière de ressources. Simplement, le fardeau appartient aux personnes dont les processus décisionnels sont assujettis à d’importants retards d’expliquer de façon convaincante pourquoi ils ne devraient pas harmoniser leurs procédures avec celles de leurs pairs.

V. Réforme de la justice civile

Il ressort de la récente documentation canadienne sur la réforme du processus judiciaire que le fait de fournir plus de détails à propos de différentes étapes du processus susceptibles de provoquer un ralentissement, en plus d’une surveillance étroite assurée par le décideur responsable, pourrait améliorer l’efficacité de la prise de décisions.

La réforme de la justice civile est une préoccupation pour la communauté judiciaire canadienne depuis au moins le début des années 2000 Note de bas de page 172 . L’objectif général a été de concevoir un « système de justice civile qui aide les citoyens à obtenir, rapidement et de manière abordable, des solutions équitables à leurs problèmes judiciaires » [traduction] Note de bas de page 173 la proportionnalité étant généralement le critère dominant; « l’idée que nous devrions faire concorder la portée et l’envergure du processus préliminaire et du procès lui-même avec l’ampleur du différend » Note de bas de page 174 . En Ontario, par exemple, les Règles de procédure civile Note de bas de page 175 « ont subi une révision complète en réaction aux préoccupations à propos des insuffisances du système de litige en Ontario, y compris des procédures inefficaces, des coûts excessifs, le manque de courtoisie entre les avocats, les longs délais et un système judiciaire engorgé et manquant de ressources » [traduction] Note de bas de page 176 . Certaines de ces réformes ont connu un grand succès Note de bas de page 177 .

Ces réformes devraient intéresser les décideurs administratifs. Comme il a été expliqué à la section III, les tribunaux administratifs n’ont pas à imiter les procédures judiciaires : dans le contexte administratif, une importance est accordée à la souplesse, non pas comme une fin en soi, mais plutôt pour permettre aux décideurs de première ligne de faire des jugements au sujet des genres de procédures qui faciliteraient le mieux leurs objectifs statutaires. Il importe de souligner à cet égard que le but visé par les récentes initiatives de réforme de la justice civile a été d’augmenter la souplesse du processus judiciaire. La Cour suprême du Canada a accepté la nécessité d’un « virage culturel » qui « implique que l’on simplifie les procédures préalables au procès et que l’on insiste moins sur la tenue d’un procès conventionnel et plus sur des procédures proportionnées et adaptées aux besoins de chaque affaire » Note de bas de page 178 . Les décideurs administratifs, avec leur capacité d’utiliser des procédures flexibles pour mieux atteindre leurs objectifs statutaires, peuvent s’inspirer utilement de la documentation sur la réforme.

Un des thèmes généraux de la réforme de la justice civile a été la « culture litigieuse », comme l’indique le document de consultation préparé par le Projet de réforme du système de justice: « De nombreuses études au Canada et à l’étranger ont désigné la nature de confrontation des contentieux comme un facteur clé de coûts et de retards au sein du système de justice civile… L’accent qui est mis sur la confrontation entraîne un surcroît de demandes de divulgation, d’experts, d’enquêtes préalables, de motions interlocutoires, et allonge la durée des procès » Note de bas de page 179 . Du fait que « bon nombre de problèmes… sont attribuables à la culture du contentieux qu’une modification des règles ne pourrait changer » Note de bas de page 180 , il est nécessaire de « modifier… les croyances et les pratiques culturelles ancrées » [traduction] Note de bas de page 181 . Bien entendu, « les modifications aux règlements doivent être accompagnées d’un leadership qui est fort, cohérent et à long terme » [traduction] pour réussir à « stimuler un virage culturel » [traduction] Note de bas de page 182 .

La documentation sur la réforme vise plusieurs secteurs, en commençant par l’adoption de procédures simplifiées, qui donnent aux parties « la possibilité de présenter des requêtes sans devoir déposer des dossiers et des affidavits complets, un critère de jugement sommaire moins strict et la divulgation préliminaire des documents et des noms des témoins » Note de bas de page 183 . Cependant, « la création de paliers procéduraux multiples pour différents types de poursuites augmente la complexité des règles et porte souvent à confusion » Note de bas de page 184 , et ne sera probablement pas d’une grande utilité dans le contexte administratif (où les tribunaux préfèrent que le processus entier soit terminé avant de statuer sur des questions préliminaires ou interlocutoires) [traduction] Note de bas de page 185 .

Des réformes relatives à la gestion des dossiers, aux preuves d’experts, à l’enquête préalable et aux coûts sont plus prometteuses pour les décideurs administratifs.

Gestion des dossiers

La gestion des dossiers est « le processus de gestion systématique qu’un tribunal emploie pour suivre la progression des instances du début à la fin » Note de bas de page 186 , comprenant peut-être « une conférence préparatoire téléphonique ou en personne ou un processus simplifié visant le dépôt de requêtes par écrit ou sans affidavit » Note de bas de page 187 . Il a été remarqué toutefois que « [d]ans les cas où les avocats peuvent faire progresser efficacement la cause, la gestion ajoute des coûts que certains considèrent avec raison comme inutiles » Note de bas de page 188 . Une certaine souplesse devrait faire partie intégrante de la gestion des dossiers Note de bas de page 189 , mais une « conférence préalable de gestion des dossiers » [traduction] conçue pour établir une feuille de route sur les progrès réalisés en la matière sous-jacente comprendrait habituellement des discussions portant sur :

- les possibilités et les processus de règlement

- la circonscription des questions

- des directives sur l’enquête préalable et les experts

- les étapes à accomplir

- les échéances à respecter

- l’établissement d’une date et de la durée du procès [traduction] Note de bas de page 190 .

Enquête préalable

Le Groupe d’étude sur les enquêtes préalables de l’Ontario a décrit le concept de « Gestion du processus d’enquête préalable », qui comprend deux éléments clés : « planifier les enquêtes préalables », qui comporte une réunion « dès le début de la procédure afin de planifier le processus d’enquête préalable », et « l’accès à l’intervention du juge » lorsqu’il n’y a pas de « consensus » entre les parties, afin qu’il soit possible de « favoriser la coopération, d’assurer la production complète, ordonnée et à temps des documents, de clarifier l’étendue de l’enquête préalable, […] et de réduire le risque de litiges prolongés » Note de bas de page 191 . Ce concept de gestion du processus des enquêtes préalables est conforme à deux tendances en matière de réforme des enquêtes préliminaires : « La tendance la plus répandue […] est l’adoption de règles qui limitent le délai de divulgation et qui interdisent carrément la divulgation dans les instances simplifiées » Note de bas de page 192 . Une autre tendance est « l’adoption de règles pour encourager les juges à intervenir durant l’interrogatoire préalable si celui-ci semble être ‘abusif, vexatoire ou inutile’ » Note de bas de page 193 .

Quant au plan d’enquête préalable, l’élaboration d’un tel plan, qui a lieu habituellement à la suite d’une conférence préparatoire, vise « à réduire ou à éliminer les problèmes liés aux enquêtes préalables en encourageant les parties à conclure une entente (d’elles-mêmes ou avec l’aide du tribunal au besoin) au début de la procédure judiciaire relativement aux paramètres de l’enquête préalable » Note de bas de page 194 . Une directive en matière de pratique permettrait de déclarer que :

[…] la cour peut refuser d'autoriser une enquête préalable ou attribuer des dépens appropriés relativement à une requête d'enquête préalable si les parties n'ont pas […] présenté un plan d'enquête préalable écrit prévoyant les moyens les plus rapides et économiques de mener à terme le processus d'enquête préalable compte tenu des besoins de la cause […] Note de bas de page 195 .

De manière plus générale, l’ancienne épreuve d’« apparence de pertinence » qui remonte à une décision anglaise de la fin du 19e siècle connue sous le nom de Peruvian Guano Note de bas de page 196 , et qui assujettissait divers documents à la communication de documents, a été remplacée par un critère plus strict de « pertinence », en vue « d’envoyer un message clair aux avocats qu’il y a lieu de faire preuve de retenue dans le processus d’enquête préalable […] Note de bas de page 197 . Les généreuses règles relatives à l’enquête préalable qui convenaient à une époque maintenant révolue ne sont plus pertinentes : « ‘le procès en embuscade’, l’objet de préoccupation initial, a été remplacé par le ‘procès en avalanche’ » Note de bas de page 198 . Ainsi, les parties devraient s’assurer que les mesures prises durant le processus d’enquête préalable sont proportionnelles Note de bas de page 199 , une obligation qui pourrait être renforcée par des sanctions financières Note de bas de page 200 . Cet objectif pourrait être atteint en partie par l’adoption d’un manuel des meilleures pratiques Note de bas de page 201 .

Preuves d’experts

La complexité croissante des litiges suscite un recours de plus en plus courant aux experts. Avec la prolifération de rapports d’experts, cependant, le fonctionnement harmonieux des processus décisionnels judiciaires devient plus difficile :

L’une des réformes courantes dans ce domaine est d’imposer des délais pour le dépôt des rapports d’expert. Ces réformes visent à donner aux parties assez de temps avant le procès pour examiner la preuve d’expert et y répondre. De plus, dans le but d’accroître l’efficacité, plusieurs provinces et territoires ont uniformisé le format des rapports d’expert. Par ailleurs, durant les procès, les rapports d’expert sont de plus en plus acceptés au lieu des témoignages de vive voix […] Note de bas de page 202 .

Quant aux experts communs, la « tendance est de ne pas automatiquement obliger les parties à recourir à un expert commun, mais plutôt de laisser aux parties ou au tribunal la discrétion de recourir à un expert commun si cela est désiré » Note de bas de page 203 .

Conférence préparatoire

Les conférences préparatoires comportent généralement la préparation d’un « mémoire détaillé relatif à la conférence préparatoire » [traduction] qui comprend :

- un sommaire des questions en litige

- une liste de témoins et le sommaire de la preuve de chaque témoin

- des copies des rapports d’experts qui seront invoqués lors du procès

- une liste des documents qui seront présentés au procès [traduction] Note de bas de page 204 .

À la conférence, un juge président devrait être présent Note de bas de page 205 et il peut « rendre des ordonnances pour améliorer l’équité et l’efficacité du processus judiciaire, y compris » [traduction] :

- des ordonnances limitant le temps alloué pour l’interrogatoire direct ou le contre-interrogatoire d’un témoin, les déclarations préliminaires et les conclusions finales;

- des ordonnances exigeant que la preuve directe de certains témoins soit présentée par affidavit [traduction] Note de bas de page 206 .

Coûts

Les dispositions en vue du bon déroulement des litiges doivent être appuyées par des sanctions : « les règles régissant l’adjudication des dépens devraient être modifiées afin d’obliger de façon claire les tribunaux à étudier, lorsqu’ils procèdent à l’adjudication des dépens à la fin d’une instance, non seulement le temps et l’argent qui ont été consacrés à l’instance, mais aussi le temps et l’argent qui étaient justifiés à la lumière des circonstances de l’affaire » Note de bas de page 207 . La gestion efficace des dossiers serait beaucoup plus difficile à obtenir s’il n’y avait aucun moyen de punir les parties non conformes.

Solutions de rechange au règlement des différends

Dans la présente étude, je ne me suis pas penché sur la récente orientation vers des solutions de rechange au règlement des différends Note de bas de page 208 . À mon avis, il faut être prudent en ce qui a trait à des mesures comme l’arbitrage, la médiation et la négociation, surtout lorsque des organismes d’État sont en cause. Lors de l’exercice de l’autorité publique, cet exercice doit par principe être public et ouvert à un examen rigoureux de la part des politiciens, des avocats, des médias, de la société civile et des membres de la communauté : « la publicité des débats judiciaires est un aspect fondamental de la société démocratique » Note de bas de page 209 . Le pouvoir réglementaire devrait être exercé de manière à assurer la justification de la décision, sa transparence et son intelligibilité Note de bas de page 210 . Il est également important de noter les commentaires de la Cour suprême du Canada à propos de la nécessité d’une plus grande souplesse dans les procédures judiciaires, du fait que l’arbitrage privé n’est pas une panacée, car « en l’absence d’un forum public accessible pour faire trancher les litiges, la primauté du droit est compromise et l’évolution de la common law, freinée » Note de bas de page 211 . Ainsi, il y a de bonnes raisons de faire preuve de prudence dans l’application, au domaine administratif, de solutions de rechange au règlement des différends. Il est important de noter à cet égard que le régime d’ordonnances par consentement du Tribunal de la concurrence est ouvert au public Note de bas de page 212 et que les accords des parties ne sont pas simplement approuvés sans discussion par le Tribunal. Note de bas de page 213 Si les tribunaux administratifs prennent des mesures pour favoriser des solutions de rechange au règlement des différends, ces étapes devraient se faire publiquement et être assujetties à une discussion éclairée, ainsi qu’à un examen minutieux de la part des membres de la communauté juridique et d’autres communautés au sens large.

Sommaire

La réforme de la justice civile est importante aux fins de la présente étude pour deux raisons :

- Premièrement, les réformes discutées précédemment représentent un assouplissement des méthodes traditionnelles de gestion du processus judiciaire; dans la mesure où les décideurs administratifs préconisent la souplesse, ils devraient remarquer les écarts judiciaires de la tradition vers des approches plus novatrices.

- Deuxièmement, les réformes fournissent des modèles sur lesquels les décideurs administratifs peuvent construire, donnant de nouvelles orientations aux personnes chargées de la gestion des diverses étapes d’un processus décisionnel.

Quant à l’établissement d’un guide de pratiques exemplaires, les décideurs administratifs en général (et la Commission du droit d’auteur en particulier) devraient prévoir les étapes suivantes dans leurs processus décisionnels :