Évaluation du programme sur le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale de l'Agence de la santé publique du Canada de 2017-2018 à 2021-2022

Téléchargez le format alternative

(Format PDF, 767 Ko, 45 pages)

Organization : Agence de la santé publique du Canada

Publiée : 2023-07-27

Rédigé par le Bureau de l’audit et de l’évaluation

Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada

Avril 2023

Table des matières

- Liste des acronymes

- Résumé

- Objet de l’évaluation

- Portée de l’évaluation

- Profil du programme

- Contexte

- Principales constatations : Rôle

- Principales constatations : Efficacité

- Conclusions

- Recommendations

- Réponse et plan d’action de la direction

- Annexe 1 - Méthodes de collecte et d’analyse de données

- Annexe 2 - Dépenses du programme et défis internes

- Annexe 3 - Harmonisation des résultats prévus avec le modèle en quatre volets de prévention

- Annexe 4 - Fonds national de projets stratégiques pour le TSAF : Description et résultats des projets

- Notes de fin

Liste des acronymes

- ASPC

- Agence de la santé publique du Canada

- CPS

- Centre pour la promotion de la santé

- CSRA

- Centre de surveillance et de recherche appliquée

- DGPSPMC

- Direction générale de la promotion de la santé et de la prévention des maladies chroniques

- ETCAF

- Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale

- FNAPS

- Fonds national d’aide aux projets stratégiques

- PACE

- Programme d’action communautaire pour les enfants

- PAPACUN

- Programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques

- PCNP

- Programme canadien de nutrition prénatale

- SAC

- Services aux Autochtones Canada

- TSAF

- Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale

Résumé

Contexte

Le trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) est un terme diagnostique utilisé pour décrire les conséquences de l’exposition prénatale à l’alcool sur le cerveau et l’organisme. Les personnes qui en sont atteintes éprouveront, toute leur vie, des difficultés en ce qui concerne la motricité, les aptitudes sociales et cognitives, la santé physique et la régulation émotionnelleNote de bas de page 1. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) est l’un des nombreux intervenants qui participent à la lutte contre le TSAF au Canada. Parmi les autres intervenants clés, il y a les autorités de santé publique locales, les gouvernements provinciaux et territoriaux, d’autres ministères et de nombreux organismes communautaires.

Le programme sur le TSAF a pour but d’assurer un leadership et une coordination stratégiques à l’échelle fédérale, de prévenir le TSAF et de favoriser un bon état de santé et une bonne situation sociale pour les personnes atteintes du TSAF. Dans le cadre du programme sur le TSAF, l’ASPC assure la gestion du financement sous forme de subventions et de contributions et mène des activités relatives aux politiques et à la surveillance.

Au sein de l’ASPC, le Centre pour la promotion de la santé (CPS) dirige les efforts stratégiques et gère le Fonds national d’aide aux projets stratégiques (FNAPS) sur le TSAF. Ce fonds affecte 1,5 million de dollars par année à des projets nationaux qui appuient la prévention du TSAF, l’éducation et l’échange de connaissances à son sujet, ainsi que le renforcement des capacités, la coordination, la collecte de données et la recherche. Le Centre de surveillance et de recherche appliquée (CSRA) de l’ASPC, en collaboration avec les principaux intervenants, effectue une surveillance et un suivi pour progresser vers l’établissement d’une base de données de surveillance nationale sur le TSAF. Ensemble, ces activités forment le programme sur le TSAF, qui fait l’objet de cette évaluation.

L’évaluation porte sur les activités de 2017-2018 à 2021 2022, et l’on a évalué le rôle de l’ASPC et l’efficacité de ses activités à partir de plusieurs sources de données.

Ce que nous avons constaté

À ce jour, l’ASPC a entrepris des activités de lutte contre le TSAF qui correspondent bien à son rôle fédéral en matière de santé publique. Toutefois, malgré des objectifs ambitieux, le financement consacré au TSAF est limité. D’importantes lacunes subsistent, dont certaines semblent relever du rôle du gouvernement fédéral en matière de santé publique dans les domaines du renforcement de la surveillance, de la planification stratégique nationale, de la mobilisation des intervenants, de la collaboration avec les intervenants, de la consignation des pratiques prometteuses et du soutien à l’élaboration et à la diffusion de lignes directrices.

Tous les projets financés par le FNAPS ont recueilli et communiqué des renseignements pertinents pour accroître la sensibilisation et améliorer les connaissances, à divers niveaux du modèle de prévention du TSAF en quatre volets, et tous ces projets semblent principalement axés sur la prévention. Le public, les femmes enceintes ou en âge de procréer et leur réseau, ainsi que plusieurs catégories de professionnels, dont les professionnels de la santé, faisaient partie des populations cibles des projets financés par le FNAPS. La plupart des projets ont dû s’adapter à la pandémie de COVID-19 et effectuer une transition vers des activités virtuelles plutôt qu’en personne. Les données sur le rendement que devaient fournir les projets financés couvraient principalement les extrants et la portée; toutefois, certains projets ont pu démontrer que les participants en avaient retiré une prise de conscience et de nouvelles connaissances. Il serait utile de recueillir des données supplémentaires permettant de déterminer les réalisations des divers projets, par exemple sur le plan des connaissances, de l’utilisation et du changement de comportement, comme c’est le cas pour d’autres programmes de subventions et de contributions de l’ASPC.

Certains projets financés ont aussi aidé à améliorer les données de surveillance du TSAF, alors que les activités de surveillance de l’ASPC consistaient à examiner diverses sources de données en vue d’établir une surveillance nationale du TSAF. Toutefois, l’absence de données nationales sur la prévalence du TSAF continue de représenter une lacune, laquelle est exacerbée par la tendance à sous-diagnostiquer et à sous-déclarer les cas de trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale.

Recommandations

Recommandation 1 : Continuer de renforcer les efforts de surveillance en mettant l’accent sur l’établissement des éléments de base de la surveillance du TSAF, y compris l’estimation de la prévalence nationale.

Les activités exploratoires actuelles sont nécessaires à la mise en place d’un système national de surveillance. La collecte des données utiles à la prise de décisions, en particulier en ce qui concerne les populations en quête d’équité, nécessitera de déterminer les sommes qui doivent être investies dans la surveillance et la collaboration avec les provinces et territoires. De telles mesures iraient également dans le sens de l’appel à l’action de la Commission de vérité et réconciliation concernant la nécessité de cerner et de combler les écarts dans les résultats en matière de santé entre les collectivités autochtones et les collectivités non autochtones.

Recommandation 2 : Renforcer, dans l’ensemble de l’ASPC, l’intégration des efforts liés au TSAF, qu’il s’agisse de sensibilisation et de prévention ou encore d’interventions effectuées sous l’angle des déterminants sociaux de la santé et de la réduction des méfaits, pour une plus grande harmonie avec l’approche générale de l’ASPC en matière de consommation de substances.

L’évaluation a révélé que l’ASPC pourrait user de son rôle fédéral en matière de santé publique pour combler certaines lacunes qui concernent le TSAF; toutefois, certaines activités ne font pas partie de l’approche intégrée. En effet, plusieurs équipes de l’ASPC assurent des activités liées au TSAF (au sein du CPS, du CSRA et des bureaux régionaux), mais il n’existe actuellement aucune structure globale pour coordonner tous ces efforts. De plus, le TSAF est une question complexe, qui exige de tenir compte de déterminants sociaux de la santé allant au-delà des programmes classiques de santé publique. Le TSAF est aussi lié à des enjeux comme la consommation d’alcool chez les femmes enceintes et relève donc d’équipes du domaine de la consommation d’alcool, mais aussi, plus largement, de la consommation de substances. Ces deux enjeux sont en effet traités par d’autres groupes du portefeuille de la Santé. Une meilleure compréhension de la structure des activités actuelles, mais aussi de la façon de coordonner ces activités à l’interne et à l’externe, constitue une étape préliminaire vers plus d’uniformité en vue de faciliter la mise en place d’approches nationales des politiques et de la planification relatives au TSAF. Bien que l’évaluation précédente du TSAF ait recommandé d’améliorer la mobilisation des intervenants, de plus amples travaux seront nécessaires pour améliorer la coordination à cet égard.

Recommandation 3 : Améliorer l’approche de mesure du rendement du programme sur le TSAF en mettant l’accent sur l’incidence du programme.

Une fois que les activités et les rôles seront schématisés et mieux définis, les activités liées au TSAF devraient être clairement organisées suivant un modèle logique qui mettrait en évidence les objectifs du programme sur le TSAF et les façons d’atteindre chacun de ceux-ci. Le modèle de prévention du TSAF en quatre volets pourrait aider à concevoir les efforts par population cible. Il permettrait aussi de mieux cerner les éléments par rapport auxquels le programme sur le TSAF est le mieux placé pour servir chaque population et de clarifier les frontières par rapport aux programmes généraux relatifs à l’enfance. Grâce à un tel cadre, il serait aussi possible de trouver des synergies entre divers projets financés qui sont axés sur les mêmes objectifs et ont une ampleur comparable. Une fois le modèle logique clarifié, il faudrait identifier et recueillir des indicateurs pertinents et réalistes pour surveiller les progrès. Dans le cas du FNAPS, l’ASPC devrait s’assurer que les équipes des projets financés planifient les efforts et s’engagent à en assurer la surveillance dès le début. Bien que l’évaluation précédente du programme sur le TSAF ait déjà recommandé d’améliorer la mesure du rendement, seuls des progrès limités ont depuis été réalisés en matière de collecte de données, et des mesures du rendement plus précises et complètes seraient donc avantageuses pour le programme.

Objet de l’évaluation

Cette évaluation visait à fournir des conseils et de l’information à l’ASPC sur la pertinence et l’efficacité du programme sur le TSAF.

Il s’agit de la troisième évaluation de ce programme :

- L’évaluation précédente, intitulée Évaluation de l’Initiative sur l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) de 2008-2009 à 2012-2013, visait à évaluer la pertinence et le rendement du FNAPS pour la période de 2008-2009 à 2012-2013. Cette évaluation a permis de constater d’importants progrès sur le plan de la collaboration entre les intervenants et en matière d’élaboration d’outils et de ressources, mais a aussi mis en évidence la nécessité pour le gouvernement fédéral de maintenir son engagement.

- La toute première évaluation, intitulée Évaluation sommative : Initiative sur l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale, visait à évaluer la pertinence, l’incidence et l’effet, la conception et l’exécution ainsi que la rentabilité du FNAPS et des activités relatives aux politiques pour la période d’avril 2004-2005 à avril 2007-2008. Cette évaluation avait également examiné les projets à venir reportés en 2009. Elle avait recommandé que l’on poursuive le FNAPS et les activités relatives aux politiques, dont les résultats étaient conformes aux objectifs fédéraux et provinciaux de l’époque. L’évaluation avait aussi aidé à cerner les principaux domaines que les intervenants souhaitaient voir l’ASPC aborder, y compris la collaboration avec les autres ministères, la coordination et la collaboration pour éviter le dédoublement des efforts et l’adoption d’une approche globale.

Portée de l’évaluation

Cette évaluation porte sur les activités menées de 2017-2018 à 2021-2022. Cette évaluation s’est appuyée sur des données probantes issues de multiples méthodes de collecte de données, y compris des entrevues, l’examen de documents et de dossiers, l’examen de la documentation et l’examen des données financières. L’annexe A du présent document indique la méthode d’évaluation détaillée, ses limites et les stratégies d’atténuation.

Voici les questions qui ont orienté l’évaluation :

- Quel devrait être le rôle de l’ASPC en ce qui concerne le TSAF? L’ASPC investit-elle dans des domaines conformes à son mandat fédéral en matière de santé publique et pour obtenir une incidence optimale? Y a-t-il des besoins qui ne sont pas comblés?

- Le programme atteint-il les résultats attendus en ce qui concerne le FNAPS et les activités relatives aux politiques?

- Dans quelle mesure pourrait-on élargir les projets financés, afin d’accroître leur incidence et de mieux répondre aux besoins de la population canadienne, de façon durable?

- Les équipes chargées de la surveillance et des politiques s’appuient-elles sur une approche intégrée et collaborative pour prendre les décisions liées au TSAF? Existe-t-il des lacunes?

Bien que les bureaux régionaux ne jouent pas un rôle direct dans l’exécution du programme sur le TSAF, l’évaluation a tenu compte du lien entre les activités régionales liées au TSAF et le programme sur le TSAF, mais n’a pas évalué les activités régionales en tant que telles.

Profil du programme

Le programme sur le TSAF de l’ASPC vise à réduire le nombre de nouveau-nés affectés par l’alcool et à s’attaquer aux conditions sous-jacentes de la consommation d’alcool chez les Canadiennes durant leur grossesse. Le programme sur le TSAF a pour but d’assurer un leadership et une coordination stratégiques à l’échelle fédérale, de prévenir le TSAF et d’améliorer l’état de santé et la situation sociale des personnes qui en sont atteintes. En 2016, l’ASPC a élaboré un plan stratégique quinquennal sur le TSAF (2016-2021) afin de déterminer les priorités en vue de renforcer son programme sur le TSAF, plan qui comprend un financement sous forme de subventions et de contributions, des politiques et des données. Celui-ci définit également les objectifs des demandes de subventions et de contributions relatives au FNAPS pour la période.

Le programme comprend les activités de financement et les activités relatives aux politiques dirigées par le CPS, ainsi que les activités de surveillance dirigées par CSRA. Le CPS et le CSRA opèrent tous deux au sein de la Direction générale de la promotion de la santé et de la prévention des maladies chroniques (DGPSPMC).

Activités principales du CPS

- Gérer le FNAPS;

- Rassembler les partenaires et les intervenants de la lutte contre le TSAF;

- Superviser le contenu consacré à le TSAF sur le site Web de l’ASPC.

Activités principales du CSRA

- Élaborer des renseignements de surveillance et des données probantes sur le TSAF;

- Explorer la faisabilité d’un système de surveillance du TSAF selon une approche multisource.

L’ASPC affecte aux organismes 1,5 million de dollars par année en subventions et en contributions dans le cadre du FNAPS pour les aider à élaborer des produits de connaissances, des outils et des ressources dans l’objectif de régler les problèmes liés au TSAF et de faire progresser les activités de sensibilisation, de prévention et d’intervention. Depuis 2017-2018, l’ASPC a aidé dix organismes provinciaux/territoriaux et organisations non gouvernementales (ONG) à élaborer et à évaluer des projets novateurs visant à améliorer les résultats sanitaires et sociaux pour les personnes atteintes du TSAF. Le dernier appel de propositions a été lancé en août 2018Note de bas de page 2.

Contexte

Il est certains éléments clés que l’on doit prendre en considération pour bien comprendre les activités de l’ASPC en matière de lutte contre le TSAF. Aux fins d’une telle compréhension, la section ci-dessous fournit un aperçu de la prévalence et des coûts sociétaux du TSAF au Canada, suivi d’un bref historique des programmes du portefeuille de la Santé et des programmes du gouvernement fédéral dans son ensemble. On présente ensuite certaines politiques et priorités gouvernementales plus récentes qui ont une incidence sur le TSAF et ses programmes, avant d’aborder la récente pandémie de COVID-19, dont on reconnaît l’impact sur l’exécution des activités pour la période à l’étude.

Prévalence et coût sociétal du TSAF au Canada

En 2019, approximativement 0,1 % des enfants et des jeunes canadiens de 1 à 17 ans avaient reçu un diagnostic de TSAF. Ce chiffre atteignait 1,2 % chez les Autochtones hors réserveNote de bas de page 3. En 2015-2016, la prévalence du TSAF chez les enfants des Premières Nations vivant dans les réserves était estimée à 0,5 %Note de bas de page 4.

En 2017, une méta-analyse révélait que, parmi la population générale, environ 10 % et 15 % des femmes enceintes consomment de l’alcool, respectivement au Canada et aux États-Unis. La prévalence est environ trois à quatre fois plus élevée chez les peuples autochtonesNote de bas de page 5. De plus, la consommation globale d’alcool a augmenté pendant la pandémie, ce qui pourrait aussi avoir touché les femmes enceintesNote de bas de page 6. Cette tendance regrettable s’explique par des facteurs contextuels indépendants de la portée du programme. Néanmoins, il pourrait être pertinent de s’attaquer à ce problème croissant dans le cadre des efforts de rétablissement post-COVID 19.

Les coûts économiques du TSAF, y compris les coûts liés à la santé, à l’éducation spécialisée, à l’emploi, aux services sociaux et au système de justice pénale, varient entre 1,3 et 2,3 milliards de dollars par année au CanadaNote de bas de page 7. Les principaux facteurs qui contribuent aux coûts globaux liés au TSAF sont la perte de productivité attribuable à la morbidité et à la mortalité prématurée, qui vont d’environ 532 millions de dollars à 1,2 milliard de dollars. Cela représente 41 % des coûts totaux liés au TSAF au Canada. Les autres facteurs sont notamment le coût des services correctionnels, à l’exclusion des services de police et des tribunaux, qui s’élèvent à 378,3 millions de dollars (soit 29 % des coûts totaux liés au TSAF), et le coût des soins de santé, qui varie de 128,5 à 226,3 millions de dollars (soit 10 % des coûts totaux)Note de bas de page 8.

Programmes sur le TSAF à l’échelle du gouvernement fédéral

Alors que les activités fédérales liées au TSAF étaient gérées, depuis 1999, par la Direction générale de la promotion et des programmes de la santé de Santé Canada et la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI), elles ont été transférées à l’ASPC lors de la création de cet organisme en 2004-2005 et à Services aux Autochtones Canada (SAC) lors de la création de ce ministère en 2017-2018, SAC étant plus précisément responsable des communautés des Premières Nations et des populations inuites. Les activités de l’ASPC qui se rapportent au TSAF sont orientées par un leadership national et s’appuient sur les stratégies antérieures, sur le FNAPS en ce qui concerne les subventions et les contributions, et sur les renseignements issus de la surveillance continue. De plus, les bureaux régionaux de l’ASPC, au sein de la Direction générale de la sécurité sanitaire et des opérations régionales (DGSSOR), assurent un rôle de liaison avec les partenaires et les intervenants locaux de lutte contre l’ETCAF, et offrent trois programmes axés sur les enfants et les jeunes, qui couvrent certains aspects des efforts liés au TSAF : le Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE), le Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP) et le Programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques (PAPACUN).

Bien que l’ASPC se concentre principalement sur les activités de prévention du TSAF, d’autres ministères fédéraux, dont le ministère de la Justice et le Service correctionnel du Canada, offrent aussi des services aux personnes atteintes du TSAF. SAC s’occupe à la fois des activités de prévention et des services pour les personnes atteintes du TSAF, tandis que le mandat d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) se rapporte aux personnes handicapées et aux questions d’inclusion, y compris le Plan d’action pour l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Politiques et priorités gouvernementales ayant une incidence sur les activités liées au TSAF

Le TSAF s’inscrit dans le cadre de nombreuses politiques et initiatives du gouvernement du Canada. Dans le contexte de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances, et, plus récemment, au cours de l’intervention du gouvernement face à la crise des opioïdes, l’ASPC a adopté une approche de réduction des méfaits à l’égard des répercussions sanitaires, sociales et économiques de la consommation de substances pour les personnes, leurs familles et les collectivités. Le gouvernement du Canada s’est également engagé à réduire les méfaits liés à l’alcool en appuyant les Repères canadiens sur l’alcool et la santé, publiés au début de 2023 par le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances.

Puisque le TSAF est particulièrement répandu chez les populations autochtones, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a lancé des appels à l’action concernant cet enjeu à l’intention des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux :

- Appel à l’action 33 : « […] élaborer, en collaboration avec les Autochtones, des programmes de prévention du TSAF [trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale] qui sont adaptés à la culture autochtone ».

- Appel à l’action 34 : « […] entreprendre des réformes du système de justice pénale afin de mieux répondre aux besoins des délinquants atteints du TSAF ».

Enfin, la Loi canadienne sur l’accessibilité et le Règlement canadien sur l’accessibilité (https ://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2021-241/index.html) sont entrés en vigueur respectivement en 2019 et 2021, et s’appliquent implicitement au TSAF. Leur principal objectif est de faire du Canada un pays exempt d’obstacles d’ici 2040. Le Plan d’action pour l’inclusion des personnes en situation de handicap, publié par EDSC en 2022, met particulièrement l’accent sur l’inclusion économique et le soutien financier des personnes handicapées.

Le TSAF dans le contexte de la pandémie de COVID-19

Enfin, on ne connaît pas encore toutes les répercussions qu’aura eues la pandémie de COVID-19 sur les personnes atteintes du TSAF. En raison de la pandémie, certaines activités menées dans le cadre du programme sur le TSAF de l’ASPC ont dû être modifiées aux fins d’une prestation en ligne, et, dans certains cas, les échéanciers ont aussi dû être modifiés en raison des efforts d’intervention liés à la COVID-19 qui ont mobilisé temporairement le personnel de l’Agence. Quelques sections du présent rapport rendent compte de ces défis.

Principales constatations : Rôle

Afin d’évaluer la pertinence du programme, on a vérifié si le rôle actuel de l’ASPC relativement au TSAF allait dans le sens de son mandat et des priorités fédérales. On a aussi relevé les lacunes du programme sur le TSAF, tout particulièrement celles qui étaient susceptibles de relever du rôle fédéral en matière de santé publique.

Cohérence du rôle actuel de l’ASPC en matière du TSAF par rapport à son mandat et aux priorités fédérales

Les activités actuelles de l’ASPC liées au TSAF correspondent à son rôle fédéral en matière de santé publique : L’ASPC appuie les projets communautaires et les lignes directrices en matière de santé publique, assure la surveillance, appuie et entreprend des initiatives de transfert et d’échange des connaissances et joue un rôle de rassembleur. Les travaux de l’ASPC liés au TSAF correspondent bien aux priorités actuelles du gouvernement du Canada; toutefois, l’intégration des efforts relatifs au TSAF dans l’ensemble de l’ASPC est actuellement lacunaire.

Mandat de l’ASPC ayant trait au TSAF

Bien que la santé publique soit, au Canada, une responsabilité que se partagent le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux, l’ASPC joue un rôle de leader dans la promotion et la protection de la santé des Canadiennes et Canadiens. Conformément au mandat de l’ASPC, ce rôle consiste notamment à renforcer la collaboration intergouvernementale dans le domaine de la santé publique, et à faciliter l’adoption d’approches nationales en matière d’élaboration de plans et de politiques en santé publiqueNote de bas de page 9. Les domaines d’action de l’ASPC dans le cadre des programmes de promotion de la santé et de prévention des maladies comprennent l’élaboration de programmes, le renforcement des capacités communautaires, l’éducation du public, la collaboration intersectorielle, ainsi que la synthèse et la mise en commun des informations.

Bien que les activités liées au TSAF soient financées depuis plus de 20 ans, il ne s’agit pas d’une priorité énoncée dans les principaux documents du gouvernement fédéral (p. ex. le discours du Trône, les lettres de mandat du ministre de la Santé ou d’un ministre associé ou les budgets fédéraux), sauf dans le budget de 1999. Par conséquent, le mandat de l’ASPC en ce qui concerne le TSAF est défini par les autorisations de programme et comprend la prévention, l’éducation du public, le renforcement des capacités et la coordination. Plus récemment, le Plan stratégique quinquennal 2016-2021 de l’Initiative sur le TSAF énonçait la mission du programme, qui consiste à assurer un leadership fédéral dans la prévention de nouvelles naissances affectées par l’alcool et à favoriser le bon état de santé et la bonne situation sociale des personnes qui subissent les effets du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale. Deux objectifs importants du programme ont été ajoutés aux autorisations de programme de 1999 : améliorer l’état de santé et la situation sociale des personnes touchées par le TSAF et améliorer les données sur la prévalence du TSAF et la consommation d’alcool chez les femmes en âge de procréerNote de bas de page 10.

Le financement initial alloué en 1999 comprenait 1,5 million de dollars en subventions et contributions. Depuis, ce budget est demeuré le même, comme pour des programmes tels que le PACE et le PCNP, et n’a pas été corrigé par rapport à l’inflationNote de bas de page 11. Si l’on utilise un calcul semblable à celui utilisé dans l’évaluation du PACE et du PCNP, la somme de 1,5 million de dollars de 1999 devrait être d’environ 2,45 millions de dollars en 2022 pour tenir compte de l’inflation. Les activités de surveillance liées au TSAF n’y ont pas été incluses et sont toujours sans financement.

Cohérence par rapport au rôle de l’ASPC

En ce qui concerne le TSAF, l’ASPC s’est acquittée d’un rôle fédéral en matière de santé publique qui va dans le sens de son vaste mandat dans les domaines de la mobilisation des intervenants, des politiques et de la surveillance, en plus de donner suite aux engagements plus précis énoncés dans les autorisations du programme sur le TSAF dans le cadre d’une gestion continue du FNAPS. Les autorisations de programme de 1999 ont clarifié les rôles des directions générales de Santé Canada au sujet de le TSAF, lesquels demeurent à ce jour. Ainsi, l’ASPC est chargée de lutter contre le TSAF chez les populations autochtones vivant hors réserve, tandis que la DGSPNI, ou SAC, offre aux Autochtones dans les réserves et aux populations inuites des programmes liés au TSAF axés sur la prévention auprès des femmes enceintes ainsi que des services de dépistage et de prise en charge des cas infantiles.

Rôles d’autres ministères liés au TSAF

En plus du rôle que joue SAC, d’autres ministères contribuent à soutenir les adultes vivant avec le TSAF, dont Emploi et Développement social Canada, le ministère de la Justice du Canada, Sécurité publique Canada et le Service correctionnel du Canada, qui mènent des efforts visant à mieux comprendre les points de vue des personnes atteintes du TSAF dans différents milieux, sensibilisent les gens au TSAF dans ces milieux et fournissent des ressources propres au TSAF. Enfin, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) investissent dans la recherche axée sur au TSAF par l’intermédiaire du Réseau pour la santé du cerveau des enfants et d’autres programmes de neurosciencesNote de bas de page 12.

Continuum de prévention du TSAF à l’échelle de l’ASPC

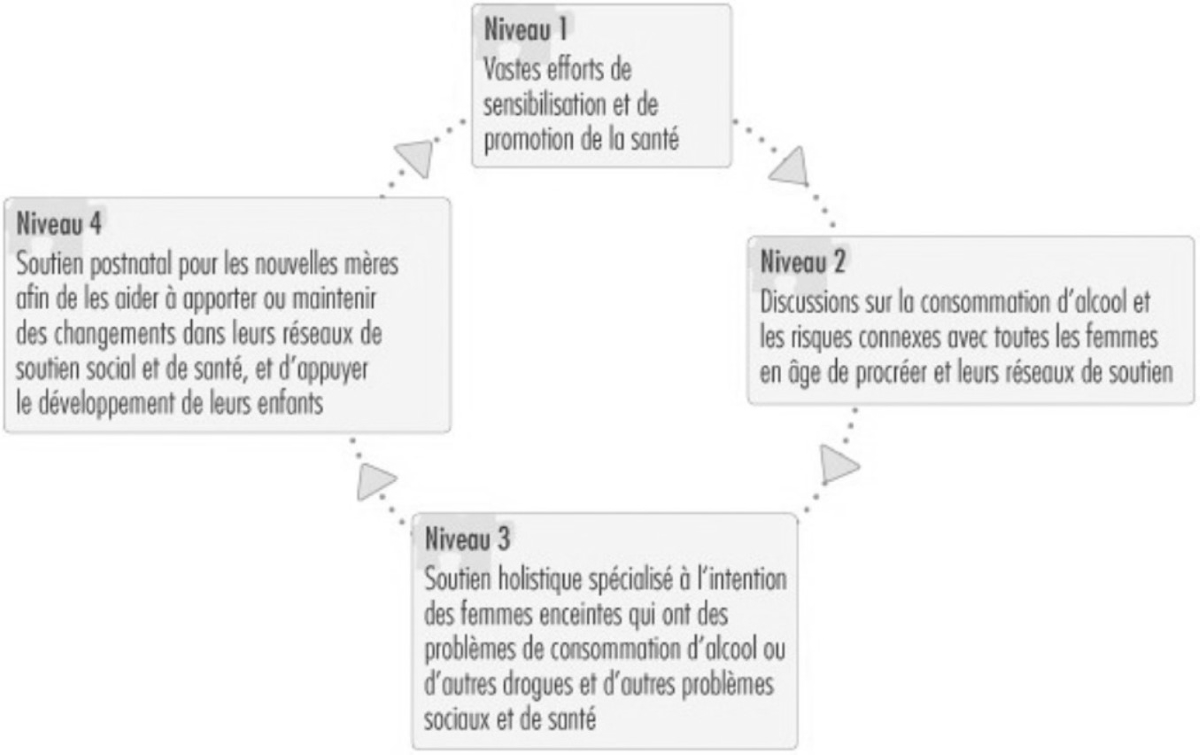

L’évaluation visait à comprendre, à partir du modèle de prévention du TSAF en quatre volets, les cibles des efforts de l’ASPC dans le continuum de la prévention et les résultats obtenus. Ce modèle, illustré ci-dessous (voir la figure 1), comporte quatre niveaux de prévention, qui se renforcent mutuellement dans le cadre de la lutte contre le TSAF et sont liés aux stratégies globales des politiques. Ces quatre niveaux vont des pratiques générales aux pratiques spécifiques qui aident les femmes à améliorer leur santé et celle de leurs enfants, avec l’aide de la famille, des réseaux de soutien, des services et de la collectivité.

Tandis que les projets financés par l’entremise du FNAPS se concentrent principalement sur la sensibilisation du grand public et des femmes en âge de procréer (soit les niveaux 1 et 2), les programmes pour enfants financés par l’ASPC visent principalement à fournir un soutien global aux femmes enceintes et aux mères, y compris ce qui concerne certains aspects du TSAF (niveaux 3 et 4). Les programmes pour enfants sont adéquats pour aborder les enjeux des niveaux trois et quatre, compte tenu de leur ancrage dans la collectivité et de leur financement continu. À l’heure actuelle, les programmes pour enfants relèvent du CPS; toutefois, les bureaux régionaux de l’ASPC jouent aussi un rôle dans l’exécution et la gestion du financement des programmes. À l’échelle organisationnelle, les bureaux régionaux relèvent d’une direction générale distincte : la Direction générale de la sécurité sanitaire et des opérations régionales. L’intégration des efforts contre le TSAF dans l’ensemble de l’ASPC est actuellement lacunaire, comme l’ont souligné plusieurs personnes interrogées parmi les employés des bureaux régionaux de l’ASPC et au sein d’organisations non gouvernementales.

Figure 1 - Équivalent textuel

Un diagramme du modèle de prévention en quatre parties qui démontre 4 boîtes liées par une flèche circulaire dans un sens horaire. Le texte compris dans chaque boîte est comme suit :

- Niveau 1

- Vastes efforts de sensibilisation et promotion de la santé

- Niveau 2

- Discussions sur la consommation d’alcool et les risques connexes avec toutes les femmes en âge de procréer et leurs réseaux de soutien

- Niveau 3

- Soutien holistique spécialisé à l’intention des femmes enceintes qui ont des problèmes de consommation d’alcool ou d’autres drogues et d’autres problèmes sociaux et de santé

- Niveau 4

- Soutien postnatal pour les nouvelles mères afin de les aider à apporter ou maintenir des changements dans leurs réseaux de soutien social et de santé, et d’appuyer le développement de leurs enfants

Source : Poole, N. (2008). La prévention de l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) : Perspectives canadiennes. Agence de la santé publique du Canada.

Lacunes et possibilités

Les lacunes qui persistent en matière de lutte contre le TSAF au Canada sont solidement documentées et relèvent principalement du mandat des provinces et des territoires. Afin de combler certaines de ces lacunes, l’ASPC pourrait mieux définir les rôles et responsabilités à l’échelle de l’Agence, améliorer la surveillance du TSAF, réunir les intervenants et contribuer à l’uniformité des messages, ainsi qu’à une meilleure adoption des lignes directrices relatives au TSAF.

Comme souligné précédemment, le TSAF constitue un problème complexe qui nécessite les efforts de multiples administrations. La présente évaluation a révélé la persistance de nombreuses lacunes dans la lutte contre le TSAF : certaines des lacunes et possibilités relèvent des provinces et territoires ou d’autres ministères fédéraux (p. ex. l’uniformité des diagnostics et des ressources à l’échelle du pays et le dépistage dans les écoles)Note de bas de page 13, et d’autres se situent au-delà de la portée des efforts liés au TSAF, dont la nécessité d’une politique nationale sur l’alcool, semblable à celle sur le tabacNote de bas de page 14. Toutefois, quelques lacunes semblent relever du rôle fédéral en matière de santé publique comme indique le tableau suivant.

| Lacune | Lien possible avec le rôle de l’ASPC |

|---|---|

| En 2003, l’ASPC a élaboré le cadre d’action sur le TSAF afin d’orienter ses travaux et ses priorités à l’égard de la lutte contre le TSAF. Le plan stratégique quinquennal est le plus récent document d’orientation de l’ASPC concernant les travaux liés au TSAF. Toutefois, aucune approche ni aucune stratégie nationale ne définit les rôles et les responsabilités de chacun des principaux partenaires et intervenants, ce qui permettrait de mieux coordonner les efforts liés au TSAF.Note de bas de page 15 Nombre des personnes interrogées parmi les bénéficiaires, les ONG et les bureaux régionaux ont évoqué une approche plus intégrée, qui irait de la sensibilisation et la prévention à des interventions qui tiennent compte des déterminants sociaux de la santé, ainsi que des actions réalisées sous l’angle de la réduction des méfaits, qui cadreraient mieux avec l’approche employée en matière de consommation de substances en général et assureraient une prestation de services uniforme aux peuples autochtones dans les réserves et hors réserve. Elles ont également évoqué une approche de planification stratégique plus dynamique et collaborative. | Cet élément correspond au mandat général de l’ASPC, qui consiste notamment à « faciliter l’adoption d’approches nationales en matière d’élaboration de plans et de politiques en santé publique ». Cependant, dans le cadre du contexte susmentionné, l’ASPC aurait à examiner la façon dont elle peut assumer ce rôle tout en tenant compte des autres enjeux connexes (p. ex. la stratégie sur la consommation de substances). |

| La mobilisation des intervenants à l’échelle nationale est limitée et fragmentée en ce qui concerne la mise en commun d’informations sur les mises à jour, les pratiques exemplaires et les possibilités de financement. À l’heure actuelle, les efforts sont mal coordonnés à l’échelle du pays. Certains des moyens de rassemblement, comme le réseau CanFASD et la pNAT (Prevention Network Action Team), sont dirigés par des ONG, tandis que le Canada Northwest FASD Partnership rassemble les provinces et les territoires depuis 1999, sauf l’Ontario, le Québec et les provinces de l’AtlantiqueNote de bas de page 16. Depuis 2019, l’ASPC appuie le renforcement de la mobilisation des intervenants dans les provinces de l’Atlantique (voir la section ci-dessous). | Cet élément correspond au mandat général de l’ASPC, qui consiste notamment à « faciliter l’adoption d’approches nationales en matière d’élaboration de plans et de politiques en santé publique », et pourrait s’inscrire dans le cadre des activités liées au TSAF, car l’ASPC procède ainsi pour d’autres secteurs de programme. |

| La prévalence nationale du TSAF est inconnue en raison de l’absence de données de surveillance fiables à l’échelle nationale, données qui permettraient de déterminer l’ampleur de la population touchée. Cette lacune a des retombées dans d’autres sphères, par exemple les décisions du gouvernement en matière d’affectation des fonds. | La surveillance fait partie du rôle principal de l’ASPC, qui l’accomplit en collaboration avec d’autres intervenants, dont les provinces et les territoires, à qui il incombe de recueillir des données à l’appui des efforts de surveillance. Des détails à ce sujet figurent dans la section du présent document qui porte sur la surveillance. |

| Les personnes interrogées parmi les ONG et au sein des bureaux de l’ASPC ont souligné un manque d’uniformité dans les messages de prévention et l’application des directives en matière de diagnostic selon les différents groupes sociodémographiques, ainsi que l’absence de la perspective de réduction des méfaits dans les approches de dépistageNote de bas de page 17Note de bas de page 18. Certains experts ont suggéré d’intégrer ces aspects dans les lignes directrices de 2016 en matière de diagnostic, et de diffuser cette mise à jour à grande échelle pour en encourager l’adoption, en collaboration avec les associations professionnelles. | Bien que les services de diagnostic relèvent des administrations provinciales et territoriales, l’ASPC a élaboré de nombreuses lignes directrices en matière de santé publique ou en a appuyé l’élaboration ou la mise à jour. L’ASPC continue de le faire pour des enjeux semblables au TSAF, par exemple la démence. Bien que ce rôle ne soit pas officiellement consigné, l’ASPC a appuyé l’élaboration des toutes premières lignes directrices canadiennes sur le TSAF en matière de diagnostic, publiées en 2005 par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC), ainsi que celle de la mise à jour de 2016Note de bas de page 19. |

| Malgré la répartition claire du mandat entre l’ASPC et la DGSPNI concernant les Autochtones, ces populations ne sont pas cloisonnées, et les déplacements entre secteurs peuvent générer des lacunes en matière de couverture. | La mise en œuvre d’une approche plus intégrée de la couverture de l’ASPC et de SAC irait dans le sens des appels à l’action 33 et 34 que la Commission de vérité et réconciliation a formulés en 2012, y compris la nécessité d’élaborer des approches qui tiennent compte des traumatismes et sont adaptées à la cultureNote de bas de page 20. |

| La plupart des bénéficiaires et des ONG ont souligné que le gouvernement fédéral doit consacrer des efforts aux intersections entre le TSAF et de nombreux déterminants sociaux de la santé, au-delà de la prévention. Cela pourrait supposer de consigner les coûts sociétaux comme ceux engagés dans le système de justice, par exemple. | Bien que cet élément dépasse la portée de l’ASPC, la coordination avec d’autres ministères (p. ex. Justice Canada ou Service correctionnel Canada) et avec les provinces et les territoires serait essentielle au traitement de ces enjeux complexes. |

Lignes directrices relatives au TSAF dans d’autres pays

Le renouvellement des lignes directrices relatives au TSAF est désigné ci-dessus comme un domaine d’action potentiel. Il est nécessaire de tenir les lignes directrices à jour et de les diffuser à grande échelle parmi les praticiens pour assurer l’uniformité des messages et des pratiques. Ce qui est fait dans des pays comparables au Canada peut servir de référence. Des approches diagnostiques semblables aux lignes directrices canadiennes ont été adoptées à l’échelle internationale, mais elles diffèrent en ce qui concerne les recommandations, les critères et les seuils cliniquesNote de bas de page 21. À titre comparatif, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis s’appuie sur un document de 2004 intitulé Fetal Alcohol Syndrome: Guidelines for Referral and Diagnosis, des lignes directrices qui visent à sensibiliser les professionnels de la santé et les professionnels paramédicaux au TSAFNote de bas de page 22. L’Allemagne a publié ses propres lignes directrices sur le diagnostic du TSAF en 2013Note de bas de page 23. En Australie, l’Australian Guide to the Diagnosis of Fetal Alcohol Spectrum Disorder a été élaboré en 2016 en réponse à des lacunes telles que des possibilités limitées de formation sur le TSAF, l’absence d’une approche diagnostique uniforme à l’échelle nationale et la confusion entourant les critères de diagnosticNote de bas de page 24. En 2019, l’Écosse a été le premier pays du Royaume-Uni à publier des lignes directrices sur le diagnostic du TSAFNote de bas de page 25, et le National Institute for Health Care Excellence du Royaume-Uni a publié, en 2022, des lignes directrices sur la façon d’améliorer le diagnostic, l’évaluation et la prévention du TSAFNote de bas de page 26. Les lignes directrices écossaises et australiennes mentionnent explicitement être en grande partie inspirées des lignes directrices canadiennes de 2016 sur le diagnostic du TSAF, lesquelles étaient perçues comme un ensemble complet et transférable de recommandationsNote de bas de page 27Note de bas de page 28.

Principales constatations : Efficacité

La présente évaluation a permis d’examiner les progrès réalisés par rapport à l’atteinte des résultats pour les principales activités de l’ASPC, soit la surveillance et le financement communautaire par l’intermédiaire du FNAPS. L’examen tenait compte des résultats applicables indiqués dans les profils d’information sur le rendement suivants :

- Programme de promotion de la santé (FNAPS)

- Données probantes liées à la promotion de la santé et à la prévention des maladies chroniques et des blessures (surveillance)

Principales réalisations liées au FNAPS

Tous les projets financés par le FNAPS offraient une solide représentation du Canada : certains avaient une portée nationale, et d’autres ciblaient des provinces, des territoires ou des collectivités précises. Les projets couvraient les quatre niveaux du modèle de prévention du TSAF et affichaient une diffusion réussie de l’information pertinente, ainsi qu’une importante concentration des efforts sur la prévention. Les projets étaient collaboratifs, créaient de nouvelles possibilités de partenariat et intégraient des personnes ayant une expérience vécue des enjeux en question. La plupart des projets s’étaient adaptés aux restrictions liées à la pandémie et étaient passés avec succès à la prestation virtuelle des activités. Étant donné la nature du FNAPS, le programme n’a pas été en mesure de déterminer s’il y avait eu une réduction du nombre de nouveau-nés affectés par l’alcool.

Accès aux renseignements pertinents et utilisation de ces renseignements pour prévenir le TSAF et soutenir les personnes qui en sont atteintes

Tous les projets financés, qui semblent axés sur la prévention, ont communiqué des renseignements pertinents pour sensibiliser les gens à divers niveaux. Le grand public, les populations visées et les professionnels du domaine de la santé et d’autres secteurs pertinents étaient les populations cibles des projets financés par le FNAPS. Selon le format de prestation des activités, certains projets étaient d’envergure nationale, tandis que d’autres visaient les provinces de l’Atlantique, le Québec, des régions des provinces de l’Ouest ou l’Inuit Nunangat. Par conséquent, le programme offrait une bonne couverture géographique de l’ensemble du Canada.

La plupart des projets ont dû s’adapter aux restrictions liées à la pandémie et sont passés avec succès à la prestation virtuelle des activités. Cette transition a eu lieu à différents rythmes en fonction de la nature du contenu à livrer et des populations cibles. Les réalisations des projets sont présentées ci-dessous selon le modèle de prévention du TSAF en quatre volets. Un même projet peut couvrir plusieurs niveaux de prévention.

Accroître la sensibilisation et la prévention

Niveau 1 : Trois projets étaient axés sur la population générale et visaient à sensibiliser la population au risque de consommer de l’alcool pendant la grossesse. Ces projets ont utilisé les médias sociaux et la radio dans les provinces de l’Atlantique, des publicités destinées aux personnes âgées de 18 à 44 ans dans certaines villes du pays, en plus de produire d’autres documents de sensibilisation. Une campagne communautaire a été mise en place dans l’Inuit Nunangat et d’autres régions nordiques comptant de nombreux Inuits afin de réduire la stigmatisation associée au TSAF. Au total, ces projets ont touché environ 500 000 personnes au Canada.

Niveau 2 : Quatre projets ont porté spécifiquement sur les femmes en âge de procréer et leurs réseaux, notamment dans le cadre de campagnes sur les médias sociaux. L’un de ces projets a aussi porté sur l’élaboration et la publication d’un dictionnaire sur le TSAF afin d’enseigner les bases du TSAF et ce qu’il faut faire pour réduire la stigmatisation liée au TSAF chez les populations marginalisées de la région métropolitaine de Vancouver. Enfin, on a élaboré des séances d’enseignement, en personne et préenregistrées ainsi que sous d’autres formats virtuels, diffusées à l’intention des adolescentes dans les écoles de l’Ontario et du Québec. Au terme d’une campagne médiatique au Québec, 70 % des jeunes femmes sondées avaient très bien retenu les principaux messages, et 48 % avaient l’intention de parler des risques de la consommation d’alcool pendant la grossesse à leur famille et à leurs amis. Au total, ces projets ont touché environ 900 000 personnes au Canada.

Niveau 3 : Un projet consistait à examiner la mise en œuvre et le rendement des projets financés par un programme de l’ASPC (PAPACUN) liés au TSAF, puis à aider ce programme à déterminer les leçons apprises ayant trait à la mise en œuvre de projets. Les huit projets financés offraient des services aux femmes enceintes autochtones, notamment de lutte contre la consommation d’alcool. Les résultats ont été communiqués à d’autres programmes communautaires et, plus largement, au moyen de conférences et de publications.

Renforcer la capacité de soutenir les personnes atteintes du TSAF

Niveau 4 : Huit projets, axés sur les professionnels et les intervenants de la santé, comprenaient la diffusion de lignes directrices en matière de diagnostic financées par l’ASPC et publiées en 2016, la prestation d’un cours en ligne, en 2018, sur les pratiques exemplaires et les ressources afin de discuter de la consommation d’alcool avec les femmes, et la publication, en 2020, de nouvelles lignes directrices sur le dépistage de la consommation d’alcool pendant la grossesse et l’assistance en la matière. Les cliniciens formés dans le cadre du cours en ligne avaient une connaissance et une compréhension accrues du TSAF après leur participation au cours, selon des tests effectués avant et après. Au total, les lignes directrices de 2020 ont été consultées 54 000 fois en ligne au cours des quelques mois qui ont suivi leur publication.

De plus, les professionnels de la justice et de la police des provinces de l’Atlantique ont reçu des séances de formation virtuelles sur le TSAF ainsi que du matériel à diffuser auprès de leurs collègues. Enfin, le personnel du PAPACUN a reçu une formation pour mieux faire connaître le TSAF dans les collectivités autochtones. Certains membres du personnel du PAPACUN ont mentionné l’application d’une « perspective de le TSAF » lorsqu’ils abordent les clients, et d’autres ont indiqué être en mesure de remarquer les « signes du TSAF » chez les enfants et d’adapter leur approche en conséquence. Au total, ces projets ont touché environ 2 000 professionnels.

Recueillir les données

Enfin, en plus des efforts de sensibilisation et de mise en commun des connaissances, un projet était axé sur la mise à jour de la base de données de CanFASD, qui enregistre les cas de TSAF que détectent les cliniques de diagnostic associées, tandis qu’un autre projet estimait la prévalence du TSAF selon la population chez les élèves du primaire âgés de 7 à 9 ans dans la région du Grand Toronto en 2019. Selon cette étude, la prévalence du TSAF chez les élèves du primaire dans cette région variait probablement entre 2 et 3 %Note de bas de page 29.

Nouveau-nés affectés par l’alcool

La réduction de l’incidence des cas de naissances affectées par l’alcool est un résultat final ambitieux, mais il est trop tôt dans le cycle de vie du projet pour discuter de cet objectif dans la présente évaluation. Les projets (de niveaux 1, 2 et 4) n’étaient pas tenus de faire le suivi de ce résultat parmi leurs participants. Dans la mesure du possible, un suivi auprès des participants au projet pourrait toutefois fournir des renseignements à ce sujet. Cette question est abordée plus en détail dans la sous-section de la présente évaluation qui porte sur la mesure du rendement.

Par ailleurs, les projets du PAPACUN financés par l’ASPC (de niveau 3) offrent un soutien direct aux femmes enceintes dans le cadre d’un financement continu. Le FNAPS a fourni un certain soutien à l’évaluation de huit projets financés par le PAPACUN, car il leur a permis de consigner les résultats des projets et l’information sur leur mise en œuvre. Par exemple, ce soutien a permis aux projets de démontrer que, parmi les femmes qui cherchaient à obtenir du soutien dans le cadre de projets globaux sur la consommation problématique de substances ou les traumatismes, 84 % avaient réussi à arrêter ou à réduire leur consommation, ou à consommer plus prudemmentNote de bas de page 30.

Possibilités de collaboration

Pour mener à bien leurs activités, les projets bénéficiaires du financement ont misé sur les partenariats existants, collaborant avec un large éventail de partenaires pour orienter et adapter la livraison des produits, y compris les outils et les ressources de sensibilisation. Tous les projets planifiaient et exécutaient leurs activités selon une approche collaborative. Certains projets comprenaient des personnes ayant une expérience vécue liée au TSAF, ce qui s’est avéré un aspect important, qui a permis une conception et une exécution appropriées des projets, répondant aux besoins des populations cibles.

Pendant la pandémie, la nécessité accrue de sensibiliser les gens au risque associé à la consommation d’alcool pendant la grossesse a donné lieu à plusieurs projets mettant en œuvre des efforts similaires. Bien que les efforts cumulatifs aient pu être bénéfiques, rien n’indique que l’on ait cherché à tirer profit de la collaboration et de synergies. Il convient toutefois de noter que, même si les projets financés par le FNAPS et les programmes pour enfants sont distincts, il y a eu deux cas d’interactions fructueuses : un projet FNAPS a permis de consigner les réalisations des sites du PAPACUN en matière de soutien aux femmes enceintes ayant des problèmes d’alcoolNote de bas de page 31, et l’autre a permis d’offrir du mentorat dans les sites du PAPACUN afin d’accroître les connaissances au sujet du TSAF dans les collectivités autochtonesNote de bas de page 32. Dans le cadre de ce projet, les bureaux régionaux de l’ASPC ont fourni du soutien pour stimuler l’inscription, au besoin.

Évolutivité et viabilité des projets financés

Pour obtenir un financement du FNAPS, les requérants doivent démontrer le potentiel d’évolutivité et de viabilité de leur projet, car le financement de l’ASPC est limité dans le temps. Selon les bénéficiaires de ce financement, les stratégies de durabilité réussies comprenaient le maintien des relations, le fait de rendre les programmes de formation payants et la création de services avec abonnement. La courte durée du financement des projets par l’ASPC (2 ans) a amené les bénéficiaires à chercher d’autres sources de financement, dont des subventions et des partenariats, pour maintenir les programmes et la poursuite de leurs objectifs.

Difficultés relatives à la mesure du rendement

Les projets financés par le FNAPS étaient tenus, dans le cadre de leur plan d’évaluation, de fournir des données sur le rendement axées sur les produits livrables et la portée. Les résultats à court et à moyen terme, comme l’accès global à l’information et l’utilisation de l’information par la population cible pour prévenir le TSAF ou en réduire les méfaits, ne peuvent pas être mesurés de façon appropriée étant donné que ces types de résultats nécessiteraient un suivi auprès des populations cibles une fois le projet terminé. À l’heure actuelle, de tels suivis ne sont pas couverts dans le cadre de la conception actuelle du programme et ne sont pas requis en vertu des ententes de financement.

Certains projets, comme celui du Saskatchewan Prevention Institute, sont néanmoins parvenus à décrire leurs réalisations. Le programme de mentorat a formé des mentors qui ont mieux fait connaître le TSAF au personnel et aux parents dans les établissements du PAPACUN. Une évaluation officielle a permis de consigner l’information relative à l’acquisition et à l’utilisation des connaissances dans le cadre de suivis plusieurs mois après l’offre de la formation. Bien que ces renseignements aient été obtenus au moyen de témoignages plutôt que de façon structurée et systématique, le projet a permis de recueillir de solides données d’évaluation et pourrait servir d’inspiration à d’autres.

De nombreux autres programmes de subventions et de contributions exigent que les projets fournissent des données de mesure du rendement plus rigoureuses dans leurs ententes de contribution, y compris le Fonds d’initiatives communautaires en matière de VIH et d’hépatite C de l’ASPC, le Programme de partenariats multisectoriels, et le Fonds pour la santé mentale des communautés noires. L’amélioration des données sur le rendement est importante pour l’ASPC aux fins de la responsabilisation et du processus décisionnel, ainsi que pour la capacité des projets d’attirer d’autres fonds devant soutenir leurs efforts une fois le financement de l’ASPC terminé.

Réalisations en matière de surveillance

Les données sur le TSAF proviennent de plusieurs sources qui fournissent toutes de l’information sur divers aspects du TSAF au Canada. Le TSAF est insuffisamment diagnostiqué et déclaré, ce qui constitue un défi majeur pour la mesure exacte de la prévalence du TSAF au Canada. L’ASPC étudie actuellement les diverses sources de données qui pourraient alimenter la surveillance nationale du TSAF.

Disponibilité des données de surveillance et de suivi

La surveillance consiste en un suivi et des prévisions relatifs aux ennuis de santé et aux déterminants de la santé au moyen de la collecte et de l’analyse de données et de rapports. Comme mentionné précédemment, la surveillance nationale constitue un rôle important dans le cadre du mandat de l’ASPC, y compris en ce qui concerne le TSAF. Or, les activités de surveillance dépendent de la disponibilité du personnel et d’autres ressources financières internes.

En réponse à l’absence de données nationales bien établies sur la prévalence du TSAF au début de la période visée par le présent rapport, l’ASPC a financé les travaux du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) pour la période de 2017 à 2021. Le CAMH a effectué une analyse des sources de données de surveillance existantes sur le TSAF et sur l’exposition prénatale à l’alcool au Canada. Le rapport final de cette analyse, rendu public sur le site Web du CAMH en 2021, a aidé à décrire les sources de données disponiblesNote de bas de page 33.

Les données sur le TSAF proviennent de différentes sources qui fournissent de l’information sur différents aspects du TSAF au Canada, parmi lesquelles :

- L’Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes (ECSEJ), une enquête nationale qui identifie les répondants atteints du TSAF au moyen d’un questionnaire, auquel répond la personne qui connaît le mieux le jeune ou l’enfant en question. L’ASPC a contribué financièrement aux versions de 2019 et de 2023. À partir de ces données d’enquête, l’ASPC a publié en 2021 une estimation de la prévalence du TSAF chez les enfants et les jeunes de 1 à 17 ans au Canada, et a abordé les défis liés à l’estimation de la prévalence du TSAFNote de bas de page 34. Il s’agit de la principale source de données qu’utilisait l’ASPC à la fin de la période à l’étude, pour éclairer les activités relatives au programme et aux politiques.

- Le Système canadien de surveillance des anomalies congénitales de l’ASPC, qui n’enregistre que les cas graves du TSAFNote de bas de page 35

- Le Système canadien de surveillance périnatale de l’ASPC, qui aborde la consommation d’alcool pendant la grossesseNote de bas de page 36

Au-delà des travaux liés à l’ECSEJ, l’équipe de surveillance examine actuellement des données qui pourraient alimenter la surveillance nationale du TSAF ou compléter les données sur le TSAF, ainsi que l’état de préparation de la base de données CanFASD et d’autres plateformes et initiatives de surveillance existantes, en vue d’aider à évaluer la prévalence et l’incidence du TSAF, de même que pour orienter les pratiques en matière de diagnostic et les trajectoires de soins pour les enfants atteints du TSAF.

Autres sources de données sur le TSAF

Mise en place à l’automne 2016, la base de données CanFASD recueille des renseignements et des caractéristiques sur les personnes atteintes du TSAF au Canada, y compris le profil fonctionnel des personnes ayant reçu un diagnostic de TSAF, les maladies concomitantes dont elles sont atteintes, les interventions dont elles ont besoin et les difficultés qu’elles ont au quotidien tout au long de leur vie. Elle ne tient pas compte de toutes les administrations du pays. Cette base de données a été financée en partie par l’ASPC au cours de la période visée par la présente évaluation.

Difficultés relatives aux données

La surveillance nationale du TSAF comporte nombre de difficultés et défis, par exemple les suivants :

- Un diagnostic de TSAF nécessite une évaluation multidisciplinaire et la connaissance de l’exposition prénatale à l’alcool.

- Il existe, à l’échelle du Canada, des variations entre la prévalence diagnostiquée et la prévalence autodéclarée du TSAF, en partie en raison de la stigmatisation associée à la consommation d’alcool pendant la grossesse.

- Seul un certain nombre de provinces et de territoires consignent des codes utilisés par les médecins suffisamment précis pour détecter le TSAFNote de bas de page 37.

- Les pratiques en matière de diagnostic et l’accessibilité des services (surtout pendant la pandémie) varient d’une administration à l’autreNote de bas de page 38.

En raison de ces difficultés, la disponibilité de données de surveillance complètes, exactes et comparables et, par conséquent, l’estimation de la prévalence du TSAF à l’échelle du pays demeurent lacunaires. Ces difficultés se répercutent sur la collecte de données et l’estimation de la prévalence parmi les populations en quête d’équité, dont les communautés autochtones. Les États Unis et l’Europe doivent également composer avec de telles difficultés en matière de surveillanceNote de bas de page 39.

Données sur le TSAF à l’étranger

Les estimations de la prévalence du TSAF sont également limitées dans la plupart des pays. Plusieurs pays, dont les États-Unis, l’Australie, l’Angleterre et la France, utilisent des systèmes génériques de surveillance hospitalière pour identifier les anomalies congénitales majeures. Toutefois, ces systèmes présentent des problèmes d’exactitude diagnostique et de collecte; il s’agit d’une surveillance passive qui n’est pas suffisante pour l’obtention de chiffres sur la prévalence dans le cas de diagnostics complexes tels que celui du TSAFNote de bas de page 40Note de bas de page 41. À l’échelle internationale, la norme mondiale de déclaration des maladies est la Classification internationale des maladies de l’Organisation mondiale de la Santé. La structure de codes de la 10e version (utilisée de 1990 à 2021) représente une difficulté par rapport à l’acquisition de données sur le TSAFNote de bas de page 42. La 11e version (utilisée depuis 2022) comprend un terme pour les troubles neurodéveloppementaux associés à l’exposition prénatale à l’alcool, mais elle ne comprend pas de code propre au TSAFNote de bas de page 43.

Utilisation de la surveillance pour la prise de décisions

L’un des principaux critères de résultats associés à la fonction de surveillance est l’utilisation des données pour orienter les politiques et les programmes. Puisque les données de surveillance disponibles sur le TSAF sont limitées, et compte tenu du manque d’information à l’interne sur les travaux relatifs aux politiques, cette évaluation n’a pas permis de déterminer si les données de surveillance sont utilisées pour orienter les politiques et les programmes, et la façon dont elles le sont. Cependant, depuis 2021, le CPS collabore avec le CSRA à des projets visant à combler les lacunes dans les connaissances grâce à des estimations nationales de la prévalence du TSAF ou des composantes du TSAF, en plus de collaborer avec des partenaires et des intervenants clés.

Les exemples suivants donnent un aperçu de l’utilisation externe et de la coordination interne :

- Les partenaires et les intervenants utilisent des données générales de l’ECSEJ pour accroître la sensibilisation, demander du financement ou faire du lobbying en vue de l’élaboration de politiques dans leur propre province/territoire ou organisation. De nombreuses personnes interrogées à l’externe n’utilisent pas les données actuelles en raison de leurs importantes limites.

- Les personnes interrogées à l’interne ont indiqué que même si l’échange d’informations entre les équipes de surveillance et des politiques a été limité pendant la période à l’étude, cela s’est grandement amélioré depuis 2021-2022, bien qu’aucun moyen de communication officiel n’ait été mis en place. Contrairement à d’autres programmes du CPS (p. ex. pour le trouble du spectre de l’autisme), pour lesquels l’élaboration d’une stratégie nationale comprend des consultations intensives, l’équipe de surveillance du TSAF a moins d’occasions de mobiliser les intervenants externes et l’équipe des politiques. Les données quantitatives sont communiquées à l’équipe des politiques lorsqu’elles sont disponibles. Il n’y a toutefois aucune planification collaborative ou conjointe entre les équipes des politiques et de la surveillance, ce qui limite les possibilités pour les deux équipes de tirer parti du travail l’une de l’autre.

Autres domaines

En plus de surveiller et de financer les projets, le programme sur le TSAF transmet de l’information à ses collègues des régions et rencontre d’autres ministères chaque année; il a déployé des efforts de communication dans le cadre d’activités de sensibilisation durant la pandémie et dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation au TSAF. Parmi les activités stratégiques, notons une tentative de demande de financement visant à mieux soutenir les activités liées au TSAF.

Comme mentionné précédemment dans le présent rapport, le seul élément de financement du programme sur le TSAF est le FNAPS. Quoi qu’il en soit, l’ASPC a été en mesure de mener de nombreuses autres activités pour soutenir les efforts liés au TSAF. En plus de la surveillance et des projets financés par le FNAPS, le programme sur le TSAF a entrepris les activités suivantes :

- Activités de mobilisation des intervenants – ce qui comporte l’organisation de plusieurs réunions par année réunissant le personnel du programme sur le TSAF et des bureaux régionaux de le TSAF qui assurent la liaison avec les intervenants locaux du TSAF (responsables régionaux du TSAF). Le groupe de travail interministériel se réunit également une fois par année à des fins de mise en commun d’informations. Les personnes interrogées ont indiqué que, avant la COVID-19, on organisait aussi des réunions avec les bénéficiaires du financement pour faire le point, mais que de telles réunions n’avaient plus lieu. À l’heure actuelle, il n’y a pas de table de gouvernance ni d’activité de mobilisation engageant les provinces et les territoires au-delà des tables générales comme le Réseau pancanadien de santé publique.

- Activités stratégiques – dans le cadre desquelles le CPS a tenté de tirer parti du renouvellement de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances comme nouvelle possibilité de financement pour le TSAF, mais sans succès en raison d’autres domaines concurrents hautement prioritaires. Récemment, le 19 octobre 2022, le projet de loi S-253 : Loi concernant un cadre national sur l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale a été déposé au Sénat du Canada. La deuxième lecture au Sénat est en cours. Si la loi est adoptée, elle aura une incidence sur les travaux futurs de l’ASPC. Il est à noter que les récentes activités stratégiques se rapportant à ce projet de loi ne font pas l’objet de la présente évaluation.

- Les activités relatives aux communications – qui comprenaient la mise à jour des pages Web de l’ASPC consacrées au TSAF (en 2018 et 2022) et la participation de l’ASPC à la campagne de la Journée internationale de sensibilisation au TSAF (9 septembre). En 2020, l’ASPC a financé une campagne de sensibilisation en matière de prévention en réponse à des besoins précis dans le contexte de la pandémie de COVID-19, fournissant des montants complémentaires aux bénéficiaires de subventions et de contributions.

La figure 1 permet de constater que, au cours des trois dernières années, les activités de communication de l’ASPC sur le trouble du spectre de l’autisme (TSA) ont généré du trafic Web, tandis que le nombre de visites des pages sur le TSAF demeurait stable, indiquant une divergence de tendances. Les pages sur le TSA ont en effet reçu plus de visites, ce qui peut s’expliquer par l’intérêt public qu’a généré la future Stratégie nationale sur le TSA. De plus, les pages consacrées au TSAF en français représentaient environ 5 % de tout le trafic vers ces pages au Canada au cours de la période de trois ans, ce qui est très faible par rapport à la population francophone du Canada. À l’inverse, le trafic sur les pages consacrées au TSA est bien équilibré entre le contenu anglais et le contenu français.

Figure 2 - Équivalent textuel

Cette figure démontre un diagramme à barres empilées qui démontre les visites uniques à la page web du gouvernement du Canada en entre 2019-2020 et 2021-2022. Il fait un comparaison entre les visites aux pages liées à l’ECTAF (à gauche) et les visites aux pages liées au TSA (à droite). La section au sommet de la barre (chaque an) démontre le pourcentage de visites aux pages en anglais (orange) et la section en bas démontre le pourcentage de visites aux pages en français (bleu).

Les nombres de visites sur l’ECTAF sont comme suit :

- 2019-2020:

- Nombre total de visites uniques : 16,273, dont 96 pourcent sont en anglais et 4 pourcent en français.

- 2020-2021:

- Nombre total de visites uniques : 17,999, dont 96 pourcent sont en anglais et 5 pourcent sont en français.

- 2021-2022:

- Nombre total de visites uniques : 18,039, dont 93 pourcent sont en anglais et 7 pourcent sont en français.

Le nombre de visites sur le TSA sont comme suit :

- 2019-20:

- Nombre total de visites uniques : 36,132, dont 59 pourcent sont en anglais et 41 pourcent sont en français.

- 2020-21:

- Nombre total de visites uniques : 70,153, dont 50 pourcent sont en anglais et 50 pourcent sont en français.

- 2021-22:

- Nombre total de visites uniques : 92,154, dont 50 pourcent sont en anglais et 50 pourcent sont en français.

Source : Direction générale des communications et des affaires publiques, Division des communications numériques

Conclusions

À ce jour, l’ASPC a entrepris des activités de lutte contre le TSAF qui correspondent bien à son rôle fédéral en matière de santé publique. Toutefois, malgré des objectifs ambitieux, le financement consacré au TSAF est limité. D’importantes lacunes subsistent, dont certaines semblent relever du rôle du gouvernement fédéral en matière de santé publique dans les domaines du renforcement de la surveillance, de la planification stratégique nationale, de la mobilisation des intervenants, de la collaboration avec les intervenants, de la consignation des pratiques prometteuses et du soutien à l’élaboration et à la diffusion de lignes directrices.

Tous les projets financés par le FNAPS ont recueilli et communiqué des renseignements pertinents pour accroître la sensibilisation et améliorer les connaissances dans les quatre domaines du modèle de prévention du TSAF, et tous ces projets semblent principalement axés sur la prévention. Le public, les femmes enceintes ou en âge de procréer et leurs réseaux, ainsi que plusieurs catégories de professionnels, y compris des professionnels de la santé, étaient les populations cibles des projets financés par le FNAPS. La plupart des projets ont dû s’adapter à la pandémie de COVID-19 et effectuer une transition vers des activités virtuelles plutôt qu’en personne. Les données sur le rendement que devaient fournir les projets financés couvraient principalement les extrants et la portée; toutefois, certains projets ont pu démontrer que les participants en avaient retiré une prise de conscience et de nouvelles connaissances. Il serait utile de recueillir des données supplémentaires permettant de déterminer les réalisations des divers projets, par exemple sur le plan des connaissances, de l’utilisation et du changement de comportement, comme c’est le cas pour d’autres programmes de subventions et de contributions de l’ASPC.

Certains projets financés ont aussi aidé à améliorer les données de surveillance du TSAF, alors que les activités de surveillance de l’ASPC examinaient diverses sources de données pour établir une surveillance nationale. Cependant, l’absence de données nationales sur la prévalence du TSAF continue de représenter une lacune, laquelle est exacerbée par la tendance à sous-diagnostiquer le TSAF et, donc, à déclarer un nombre de cas inférieur à la réalité.

Recommandations

Recommandation 1 : Continuer de renforcer les efforts de surveillance en mettant l’accent sur l’établissement des éléments de base de la surveillance du TSAF, y compris l’estimation de la prévalence nationale.

Les activités exploratoires actuelles sont nécessaires à la mise en place éventuelle d’un système national de surveillance. La collecte des données qui sont requises pour orienter la prise de décisions, en particulier en ce qui concerne les populations en quête d’équité, nécessitera la détermination des investissements à effectuer dans la surveillance et la collaboration avec les provinces et territoires. Cela irait également dans le sens de l’appel à l’action de la Commission de vérité et réconciliation concernant la nécessité de cerner et de combler les écarts dans les résultats en matière de santé entre les collectivités autochtones et les collectivités non autochtones.

Recommandation 2 : Renforcer, dans l’ensemble de l’ASPC, l’intégration des efforts liés au TSAF, qu’il s’agisse de sensibilisation et de prévention ou encore d’interventions effectuées sous l’angle des déterminants sociaux de la santé et de la réduction des méfaits, pour une plus grande harmonie avec l’approche générale de l’ASPC en matière de consommation de substances.

L’évaluation a révélé que l’ASPC pourrait user de son rôle fédéral en matière de santé publique pour combler certaines lacunes qui concernent le TSAF; toutefois, certaines activités ne font pas partie de l’approche intégrée. En effet, plusieurs équipes de l’ASPC assurent des activités liées au TSAF (au sein du CPS, du CSRA et des bureaux régionaux), mais il n’existe actuellement aucune structure globale pour coordonner tous ces efforts. De plus, le TSAF est une question complexe, qui exige de tenir compte de déterminants sociaux de la santé allant au-delà des programmes classiques de santé publique. Le TSAF est aussi lié à des enjeux comme la consommation d’alcool chez les femmes enceintes et relève donc d’équipes du domaine de la consommation d’alcool, mais aussi, plus largement, de la consommation de substances. Ces deux enjeux sont en effet traités par d’autres groupes du portefeuille de la Santé. Une meilleure compréhension de la structure des activités actuelles, mais aussi de la façon de coordonner ces activités à l’interne et à l’externe, constitue une étape préliminaire vers plus d’uniformité en vue de faciliter la mise en place d’approches nationales des politiques et de la planification relatives au TSAF. Bien que l’évaluation précédente du TSAF ait recommandé d’améliorer la mobilisation des intervenants, de plus amples travaux seront nécessaires pour améliorer la coordination à cet égard.

Recommandation 3 : Améliorer l’approche de mesure du rendement du programme sur le TSAF en mettant l’accent sur l’incidence du programme.

Une fois que les activités et les rôles seront schématisés et mieux définis, les activités liées au TSAF devraient être clairement organisées suivant un modèle logique qui mettrait en évidence les objectifs du programme sur le TSAF et les façons d’atteindre chacun de ceux-ci. Le modèle de prévention du TSAF en quatre volets pourrait aider à concevoir les efforts par population cible. Il permettrait aussi de mieux cerner les éléments par rapport auxquels le programme sur le TSAF est le mieux placé pour servir chaque population et de clarifier les frontières par rapport aux programmes généraux relatifs à l’enfance. Grâce à un tel cadre, il serait aussi possible de trouver des synergies entre divers projets financés qui sont axés sur les mêmes objectifs et ont une ampleur comparable. Une fois le modèle logique clarifié, il faudrait identifier et recueillir des indicateurs pertinents et réalistes pour surveiller les progrès. Dans le cas du FNAPS, l’ASPC devrait s’assurer que les équipes des projets financés planifient les efforts et s’engagent à en assurer la surveillance dès le début. Bien que l’évaluation précédente du programme sur le TSAF ait déjà recommandé d’améliorer la mesure du rendement, seuls des progrès limités ont depuis été réalisés en matière de collecte de données, et des mesures du rendement plus précises et complètes seraient donc avantageuses pour le programme.

Réponse et plan d’action de la direction

Recommandation 1

Continuer de renforcer les efforts de surveillance en mettant l’accent sur l’établissement des éléments de base de la surveillance du TSAF, y compris l’estimation de la prévalence nationale.

Réponse de la direction

En accord. En s’appuyant sur les activités passées et actuelles, le CSRA continuera de mettre à l’essai des méthodes et des options prometteuses pour l’estimation nationale de la prévalence du TSAF.

Le CSRA continuera d’engager des ressources, limitées, dans la poursuite de ces activités, y compris des ETP se consacrant exclusivement à mener les projets.

Nous convenons que la collaboration avec les intervenants internes et externes sera essentielle à ce que l’ASPC dispose des données et de l’information utiles à la prise de décisions concernant les populations en quête d’équité. Il sera essentiel de tirer parti des tables existantes pour atteindre cet objectif. Par l’entremise du Groupe de travail interministériel sur le TSAF, nous veillerons non seulement à ce que les activités de surveillance continue servent à clarifier les besoins de l’ASPC en matière de politiques, mais aussi à orienter la réponse à l’appel à l’action de la Commission de vérité et réconciliation.

| Plan d’action pour la direction – mesures à suivre pour traiter de la recommandation | Produits livrables – produits réels qui vont mettre en œuvre le plan d’action | Date d’achèvement prévue – la date qu’on prévoit que les produits livrables seront disponibles | Responsabilité – les personnes responsables pour la mise en œuvre du plan d’action | Ressources – finances et personnel requis pour la mise en œuvre du plan d’action |

|---|---|---|---|---|

| L’ASPC continue d’explorer des options pour l’estimation de la prévalence nationale du TSAF au moyen d’une approche multisource. Cela comprend la production continue de rapports sur le TSAF s’appuyant sur les sources de données existantes, dont les enquêtes pancanadiennes, ainsi que des évaluations de faisabilité relatives aux bases de données administratives sur la santé qui existent dans les provinces et territoires. | 1) À l’aide de l’Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes (2019 et 2023), élaborer un plan analytique en vue de la production continue de rapports sur le TSAF. | 1) Mars 2024 | Directrice générale, Centre de surveillance et de recherche appliquée (CSRA) | Ressources existantes |

| 2) Élaborer un rapport sommaire sur les bases de données administratives sur la santé qui existent dans les provinces et territoires, et déterminer leur utilité pour estimer la prévalence du TSAF. | 2) Mars 2025 | |||

| En partenariat avec d’autres ministères et organismes externes, l’ASPC s’assurera qu’elle dispose des données et des renseignements nécessaires pour orienter la prise de décisions concernant les populations en quête d’équité. | 3) En tirant parti du Groupe de travail interministériel sur le TSAF, élaborer un plan de consultation pour obtenir des conseils sur une stratégie de collecte de données, de production de rapports et de diffusion de l’information sur les populations en quête d’équité. | 3) Mars 2024 |

Recommandation 2

Renforcer, dans l’ensemble de l’ASPC, l’intégration des efforts liés au TSAF, qu’il s’agisse de sensibilisation et de prévention ou encore d’interventions effectuées sous l’angle des déterminants sociaux de la santé et de la réduction des méfaits, pour une plus grande harmonie avec l’approche générale de l’ASPC en matière de consommation de substances.

Réponse de la direction

En accord. On déterminera les possibilités de renforcer l’intégration et la coordination des efforts liés au TSAF dans l’ensemble de l’ASPC pour une approche plus uniforme, afin de favoriser des approches nationales en matière de politiques et de planification relatives au TSAF.

| Plan d’action pour la direction – mesures à suivre pour traiter de la recommandation | Produits livrables – produits réels qui vont mettre en œuvre le plan d’action | Date d’achèvement prévue – la date qu’on prévoit que les produits livrables seront disponibles | Responsabilité – les personnes responsables pour la mise en œuvre du plan d’action | Ressources – finances et personnel requis pour la mise en œuvre du plan d’action |

|---|---|---|---|---|