Moderniser le développement des lignes directrices des soins de santé préventifs au Canada : Une voie d'avenir

Télécharger au format PDF

(13,68 Mo, 112 pages)

Organisation : Agence de la santé publique du Canada

Date publiée : 2025-06-13

Préface du Président

Les soins de santé préventifs constituent la pierre angulaire d'un système de santé fort et équitable — un système qui ne se limite pas à traiter les maladies, mais qui agit activement pour les prévenir. Tout au long de ma carrière en santé publique, en recherche et en élaboration de politiques fondées sur des données probantes, j'ai été témoin des bienfaits des mesures préventives sur l'amélioration de la santé de la population, la réduction des inégalités en santé et le renforcement de nos systèmes de soins. Consolider notre cadre de soins préventifs demeure l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer le bien-être de la population canadienne.

Le Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs (GECSSP) est depuis longtemps une voix respectée dans l'élaboration de lignes directrices fondées sur des données probantes, et son travail est reconnu à l'échelle internationale. Alors que le paysage des soins de santé continue d'évoluer, les structures et les processus qui l'orientent doivent eux aussi s'adapter. Le Comité d'examen externe, composé de treize experts provenant de disciplines variées, a mené ses travaux avec un engagement commun à faire en sorte que le Groupe d'étude demeure un chef de file en matière de soins de santé préventifs — attentif aux besoins des professionnels des soins de santé primaires et de la population, ainsi qu'aux gestionnaires des programmes de dépistage provinciaux et territoriaux, aux conseils de la qualité et d'autres parties prenantes clés qui soutiennent à la fois les professionnels et le public dans la prestation des soins primaires et des services cliniques de prévention.

Tout au long de ce processus, nous avons écouté des médecins de famille, des médecins spécialistes, d'autres professionnels de la santé et des membres du public. Nous avons également recueilli les points de vue d'établissements universitaires, d'associations professionnelles, d'organisations non gouvernementales, d'autorités sanitaires provinciales et territoriales, ainsi que d'autres parties prenantes. Leurs contributions ont brossé un tableau clair : bien que le Groupe d'étude soit reconnu pour sa rigueur scientifique, il est urgent de moderniser son approche pour qu'elle soit plus inclusive, plus transparente, plus adaptable et plus sensible à la diversité des contextes de prestation des soins de santé à travers le Canada. Plusieurs ont notamment souligné l'importance de veiller à ce que les lignes directrices soient contextualisables — c'est-à-dire adaptables aux différents systèmes provinciaux et territoriaux, aux rôles des prestataires et aux besoins des populations — afin que les recommandations fondées sur les données probantes puissent être mises en œuvre de manière pertinente là où elles sont le plus nécessaires. Pour répondre pleinement aux attentes, il est essentiel que le Groupe d'étude dispose des ressources et du soutien nécessaires. Les soins de santé préventifs ne sont pas statiques — et les structures qui les soutiennent ne devraient pas l'être non plus.

Ce rapport présente des constats et des recommandations qui visent non seulement à renforcer la crédibilité du Groupe d'étude, mais aussi à accroître sa capacité à répondre aux besoins des professionnels de soins de santé primaires et des personnes vivant au Canada. En élargissant les sources de données probantes, en intégrant une flexibilité contextuelle dans ses méthodes et en adoptant une approche d'engagement plus systématique et axée sur l'équité, notamment en améliorant l'engagement des parties prenantes et en consolidant sa gouvernance, nous pouvons faire en sorte que les lignes directrices en matière de soins de santé préventifs demeurent rigoureuses sur le plan scientifique et pertinentes sur le plan pratique.

Les recommandations de ce rapport visent non seulement à moderniser l'approche, mais aussi à garantir que les soins de santé préventifs demeurent réactifs aux données scientifiques émergentes, ouvertes à la diversité des perspectives et adaptées aux réalités concrètes de prestation des soins et aux priorités locales de santé publique.

À une époque où la mésinformation et la désinformation minent la confiance, du public envers le système de santé, le rôle d'organismes indépendants fondés sur des données probantes, tel que le Groupe d'étude est plus essentiel que jamais. Pendant la préparation de ce rapport, les travaux du Groupe d'étude ont été temporairement suspendus. Il est primordial de lui permettre de reprendre pleinement ses activités et de poursuivre sa contribution essentielle aux soins de santé préventifs au Canada.

Je remercie sincèrement mes collègues du Comité d'examen externe pour avoir partagé leurs connaissances, leur expertise et la diversité de leurs points de vue, exprimés dans un climat d'ouverture et de respect lors de nos travaux. Leur collaboration et leur engagement ont été essentiels à la réalisation de notre mandat. Je suis également reconnaissant aux nombreux experts nationaux et internationaux, ainsi qu'aux parties prenantes qui ont généreusement consacré leur temps et leur expertise à cet examen, de même qu'aux organisations qui ont partagé leurs idées et perspectives. Ensemble, ils ont contribué à façonner les recommandations présentées dans ce rapport.

Ce rapport n'est pas une conclusion, mais plutôt le point de départ d'une transformation importante. Dans la dernière section de ce rapport, nous proposons une réflexion élargie sur la nécessité de moderniser l'approche pancanadienne en matière d'élaboration des lignes directrices. J'invite les décideurs, les responsables du système de santé et l'ensemble de la population à considérer ces pistes de réflexion et à œuvrer ensemble, de manière coordonnée, à la mise en place d'une approche solide, sensible aux contextes et mieux adaptée aux besoins en matière de services préventifs et d'élaboration de lignes directrices au Canada.

Vivek Goel, C.M., O.Ont.

Président du Comité d'examen externe

Mars 2025

Sur cette page

- Chapitre 1 : Introduction et contexte

- Chapitre 2 : Principales constatations

- 2.1 Redéfinition du mandat et des priorités stratégiques

- 2.2 Renforcer les données probantes, les approches méthodologiques et la pertinence des lignes directrices

- 2.3 Intégration de l'équité : vers des lignes directrices inclusives

- 2.4 Renforcer la gouvernance pour des lignes directrices inclusives et contextualisables

- 2.5 Garantir la viabilité et l'indépendance du Groupe d'étude à long terme

- Chapitre 3 : Considérations plus générales

- 3.1 Possibilités d'action à l'échelle du système pour un écosystème de lignes directrices coordonné et résilient

- 3.2 Mettre en place une infrastructure intégrée en matière de lignes directrices

- 3.3 Intégrer les perspectives de santé publique et de santé communautaire

- 3.4 Harmoniser les organismes de financement de la recherche, les agences de données, les conseils de la qualité et les partenariats internationaux

- 3.5 Regard vers l'avenir

- Conclusion : Une voie d'avenir

- Glossaire

- Annexes

- Annexe 1 : Comité d'examen externe — Cadre de référence

- Annexe 2 : Membres du Comité d'examen externe

- Annexe 3 : Experts techniques

- Annexe 4 : Personnes ayant fourni une présentation écrite

- Annexe 5 : Personnes, organisations parties prenantes, entités gouvernementales et institutions académiques ayant fourni des contributions

- Annexe 6 : Synthèse des mémoires des parties prenantes -"Ce que nous avons entendu"

- Annexe 7 : Comparaison avec des organismes internationaux d'élaboration de lignes directrices

- Annexe 8 : Proposition d'organigramme pour le Groupe d'étude

- Figures

- Références

- Notes de bas de page

Remerciements

Nous exprimons notre plus profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à cet examen et joué un rôle clé dans l'élaboration de ce rapport.

Nous souhaitons tout d'abord souligner la contribution essentielle du secrétariat dédié de l'Agence de la santé publique du Canada pour son accompagnement avisé et son expertise précieuse. Sous la direction du Dr Howard Njoo, administrateur en chef adjoint de la santé publique, et de Mme Marie-Hélène Lévesque, directrice générale, l'équipe a assuré un soutien constant, rigoureux et attentionné tout au long du processus d'examen. En particulier, nous adressons nos sincères remerciements à Mariellen Chisholm, Kim Davis, Sylvie Desjardins, Ashley Gilbert, Vivianne Z. Lamoureux et Marisha Tardif pour leur engagement exemplaire et la qualité remarquable de leur travail.

Nous exprimons également notre vive reconnaissance aux conseillères et conseillers techniques, dont les expertises complémentaires en santé publique, en politiques de santé, en recherche et participation citoyenne ont profondément enrichi notre analyse. Leurs observations rigoureuses, leur participation active et leurs conseils éclairés ont contribué à renforcer la cohérence et la crédibilité du présent rapport.

Nous remercions chaleureusement les parties prenantes et experts consultés qui ont généreusement partagé leur savoir et leurs points de vue sur les meilleures pratiques, tant au niveau national qu'international, en matière d'élaboration de lignes directrices. Leurs perspectives ont permis d'approfondir notre compréhension des enjeux émergents et d'appuyer la formulation de recommandations solides et pragmatiques.

Nous avons eu le privilège de dialoguer avec un large éventail de personnes et de groupes d'intérêt de toutes les régions du pays. Leurs réflexions constructives ont constitué une précieuse source d'inspiration pour nos travaux.

Bien que ces contributions aient été déterminantes dans l'élaboration de ce rapport, nous assumons l'entière responsabilité de son contenu, y compris les éventuelles limitations ou erreurs qui subsistent. Les interprétations, conclusions et recommandations présentées ici reflètent notre évaluation et notre jugement indépendants.

Liste des acronymes

- AC

- Application des connaissances

- ASPC

- Agence de la santé publique du Canada

- CCNI

- Comité consultatif national de l'immunisation

- CEE

- Comité d'examen externe

- CESP

- Centre d'examen et de synthèse des données probantes

- CI

- Conflit d'intérêts

- É.-U.

- États-Unis

- ECR

- Essai contrôlé randomisé

- EM

- Expert en la matière

- GECSSP

- Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs

- GRADE

- « Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation »

- GT

- Groupe de travail

- HHS

- Health and Human Services ( département fédéral aux États-Unis)

- IA

- Intelligence artificielle

- IRSC

- Instituts de recherche en santé du Canada

- NHMRC

- National Health and Medical Research Council

- NICE

- National Institute for Health and Care Excellence

- OCE

- Organisme consultatif externe

- PT

- Provinces et territoires

- RCP GEC

- Réseau des Conseillers publics du Groupe d'étude canadien

- SRAP

- Stratégie de recherche axée sur le patient

- UK

- Royaume-Uni

- USPSTF

- United States Preventive Services Task Force

Résumé exécutif

En mai 2024, le ministre de la Santé a mandaté l'Agence de la santé publique du Canada afin de lancer un examen externe du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs (GECSSP — ci-après appelé le Groupe d'étude). Cet examen portait sur la gouvernance, le mandat et les processus méthodologiques du Groupe.

Composé de treize experts indépendants, le Comité d'examen externe (CEE — ci-après appelé le Comité) s'est vu confier le mandat de formuler des recommandations concrètes visant à renforcer la capacité du Groupe d'étude à soutenir le système de santé canadien, en faisant des soins de santé primaires le levier pour améliorer les résultats en matière de santé de la population.

Le Comité a mené une analyse ciblée, consulté un large éventail de parties prenantes et examiné des modèles internationaux ainsi que des analyses d'experts, afin d'identifier des leviers stratégiques de modernisation du Groupe d'étude. Alors que le paysage des soins de santé préventifs continue d'évoluer au Canada, le Groupe devra s'adapter pour mieux répondre aux besoins des patients, des familles et des divers professionnels de la santé en soins primaires qui les accompagnent.

Cette évolution est essentielle pour garantir que les lignes directrices demeurent rigoureuses sur le plan scientifique, inclusives, adaptables aux contextes locaux et applicables en pratique clinique.

La vision ayant guidé cet examen visait à faire en sorte que toutes les personnes au Canada — quel que soit leur lieu de résidence, leur origine, leur statut socioéconomique ou leur identité — y compris celles issues de groupes privés d'équité, tels que les communautés autochtones et noires — aient accès à des lignes directrices en matière de services de santé préventifs de grandes qualités, fondées sur les données probantes, axées sur l'équité, sensibles aux contextes, et coordonnées.

Le Groupe d'étude joue un rôle central dans la formulation de recommandations scientifiquement rigoureuses pour soutenir les soins préventifs dans les milieux de soins primaires à l'échelle du pays. Afin d'assurer une meilleure harmonisation avec les réalités actuelles des systèmes de santé et de garantir son efficacité à long terme, le présent rapport propose douze recommandations qui constituent une feuille de route claire et cohérente en matière de modernisation, de renforcement de la gouvernance et de stabilité opérationnelle. Il comprend également trois recommandations complémentaires visant à répondre à des défis systémiques plus larges et à renforcer la coordination nationale dans d'élaboration de lignes directrices en matière de santé préventive.

A. Redéfinir le mandat pour refléter le système de santé d'aujourd'hui

- Moderniser le mandat et renommer le Groupe d'étude (Recommandation 1) : L'ASPC devrait établir un mandat clair et actualisé pour le Groupe d'étude, afin de refléter son rôle évolutif dans le soutien à la prestation des services de santé préventifs. Ce mandat devrait mettre l'accent sur l'élaboration de lignes directrices inclusives, à jour, axé sur l'équité et contextualisables pour les professionnels de la santé de première ligne. Dans le cadre de ce réalignement, l'ASPC devrait envisager de renommer le groupe en Groupe d'étude canadien sur les services de santé préventifs, afin de mieux refléter son orientation vers l'ensemble des interventions préventives offertes dans les milieux de soins primaires.

- Clarifier le rôle du Groupe d'étude dans un paysage saturé (Recommandation 2) : L'ASPC devrait mettre en place un processus structuré et récurrent permettant de déterminer si le Groupe d'étude devrait diriger l'élaboration de nouvelles lignes directrices en santé préventive, et à quel moment il serait plus efficace d'adopter ou d'adapter des recommandations de grande qualité existantes. Ce processus devrait être guidé par un cadre transparent de priorisation et éclairer l'élaboration d'un plan de travail annuel définissant l'orientation stratégique du Groupe d'étude sur un horizon de trois ans. En clarifiant le rôle du Groupe d'étude au sein de l'écosystème plus large des lignes directrices au Canada, cette approche contribuera à réduire la duplication, améliorer la coordination et atténuer la fragmentation du système.

B. Renforcer les méthodes et les données probantes pour plus de rigueur et de pertinence

- Faire évoluer le cadre méthodologique du Groupe d'étude (Recommandation 3) : L'ASPC devrait permettre et appuyer la modernisation du cadre méthodologique du Groupe d'étude, en s'appuyant sur l'évolution de l'approche GRADE — notamment « Core GRADE » — afin d'assurer une élaboration de lignes directrices à la fois rigoureuse et inclusive. Ce cadre devrait aussi inclure d'autres outils décisionnels adaptés à la formulation de recommandations dans des domaines où les données probantes sont limitées ou en émergence, notamment pour les populations défavorisées sur le plan de l'équité. L'ASPC devrait également appuyer le raffinement des méthodes et des stratégies de communication relatives aux interventions populationnelles appliquées en soins primaires (p. ex. le dépistage), afin d'en assurer la clarté et la pertinence pour des publics variés.

- Mise en œuvre progressive d'un modèle de lignes directrices évolutives (« vivantes ») (Recommandation 4) : L'ASPC devrait permettre et appuyer la mise en œuvre, par le Groupe d'étude, d'une approche progressive visant à maintenir et à mettre à jour en continu les lignes directrices jugées prioritaires, en s'appuyant sur les méthodes des lignes directrices évolutives (« vivantes »). Cela comprend la surveillance continue des données probantes, l'utilisation de technologies émergentes et la collaboration avec des partenaires internationaux. L'ASPC devrait saisir les occasions de mutualiser les infrastructures de synthèse des données probantes afin d'accroître l'efficience et de réduire les dédoublements. Cette approche permettrait également aux provinces et territoires d'accéder à des données probantes communes, et de concentrer leurs efforts sur l'adaptation locale.

- Renforcer l'adoption des lignes directrices par des partenariats et une adaptation contextuelle (Recommandation 5) : L'ASPC devrait permettre et appuyer la collaboration du Groupe d'étude avec les partenaires provinciaux et territoriaux afin de réunir les conditions systémiques nécessaires à la mise en œuvre efficace des lignes directrices en matière de services de santé préventifs. Cela comprend une collaboration structurée avec les programmes de prestation d'interventions préventives, les conseils de la qualité et d'autres partenaires de mise en œuvre et en évaluation afin de co-développer des outils pratiques et cerner les obstacles et les facilitateurs dans divers contextes de soins.

- Chaque cycle de production de lignes directrices devrait intégrer des ressources de transfert des connaissances — telles que des aides à la décision pour les prestataires, des trousses de mise en œuvre et des résumés adaptés aux différents types d'utilisateurs — conçues pour répondre aux besoins des équipes de soins primaires et des systèmes qui les soutiennent. L'ASPC devrait également appuyer le développement de mécanismes permettant d'évaluer la faisabilité, l'adoption et les retombées en coordination avec les provinces et territoires.

C. Intégrer l'équité et la voix du public dans l'élaboration des lignes directrices

- Donner la priorité à l'équité dans la sélection des sujets (Recommandation 6) : L'ASPC devrait soutenir le Groupe d'étude dans l'application de critères transparents et axés sur l'équité pour la sélection des sujets, en mettant l'accent sur les groupes privés d'équité — y compris les communautés noires et autochtones — ainsi que sur les priorités des provinces et territoires. Une approche de séquençage des sujets devrait orienter les progrès vers une couverture complète des services préventifs, tout en répondant à la couverture inégale actuelle — notamment les chevauchements dans certains domaines (p. ex. le cancer) et les lacunes de lignes directrices dans d'autres (p. ex. la santé mentale).

- L'élaboration des sujets devrait mettre en valeur les occasions d'améliorer les résultats à l'échelle du système de santé, en particulier dans les domaines qui soutiennent l'équité en santé et qui s'alignent avec les objectifs de la quadruple visée (« quadruple aim »)Note de bas de page 1.

- Mettre en place un modèle de mobilisation axé sur l'équité des patients et du public (Recommandation 7) : L'ASPC devrait permettre et appuyer l'adoption, par le Groupe d'étude, de mécanismes structurés et cohérents pour mobiliser les patients, les groupes communautaires — y compris les communautés noires, autochtones et autres communautés historiquement sous-représentées dans les politiques de santé et les décisions cliniques — ainsi que le public tout au long du processus d'élaboration des lignes directrices, afin que les expériences vécues, les préférences des patients et les valeurs des communautés soient véritablement prises en compte dans les recommandations finales.

D. Renforcer la gouvernance, la représentativité et l'intégration des experts

- Établir un cadre de composition et de nomination inclusif et fondé sur les compétences (Recommandation 8) : L'ASPC devrait permettre et appuyer l'adoption, par le Groupe d'étude, d'un cadre intégré de composition inclusive et fondé sur les compétences, ainsi qu'un processus de nomination ouvert et transparent. Ce cadre devrait définir les qualifications essentielles, les domaines d'expertise et les expériences vécues requises — en veillant à une représentation des communautés en situation d'équité compromise, ainsi que des systèmes de soins primaires, de santé publique et de santé autochtone. Il devrait également prévoir un processus public de mise en candidature, incluant des critères d'admissibilité clairs, des efforts de mobilisation ciblée, et un comité de nomination indépendant composé de membres issus de divers horizons. Ces mesures garantiront que le Groupe d'étude est en mesure de produire des lignes directrices pertinentes, équitables et adaptables aux divers systèmes de santé du Canada.

- Formaliser l'engagement des experts en la matière (EM) (Recommandation 9) : L'ASPC devrait permettre et soutenir le Groupe d'étude dans la création de rôles structurés lors de la participation des experts en la matière au sein de groupes de travail, afin qu'ils puissent contribuer à des étapes clés de l'élaboration des lignes directrices, sans compromettre l'indépendance du Groupe d'étude dans la prise de décisions. Cette approche favorisera l'intégration de l'expertise clinique des prestataires de soins primaires avec l'expertise spécialisée propre à certains domaines.

- Adopter un cadre de gestion des conflits d'intérêts (CDI) à deux niveaux (Recommandation 10) : L'ASPC devrait permettre et appuyer le Groupe d'étude dans l'adoption d'une approche à deux niveaux pour la gestion des conflits d'intérêts — en distinguant les membres votants du Groupe d'étude des participants aux groupes de travail thématiques — afin de favoriser la participation des experts en la matière (EM) transparente et proportionnée au risque, notamment dans le cadre de groupes de travail thématiques.

E. Assurer un financement stable et une infrastructure opérationnelle durable

- Assurer un financement à long terme et un soutien par un secrétariat (Recommandation 11) : Pour remplir efficacement son mandat, le Groupe d'étude a besoin d'un financement stable et pluriannuel, incluant, au besoin, une rémunération adéquate pour ses membres. L'ASPC devrait appuyer la mise en place d'un secrétariat — dédié ou partagé — afin d'assurer la continuité, l'infrastructure, ainsi qu'un soutien méthodologique et opérationnel.

F. Transition vers un modèle de gouvernance indépendant et responsable

- Reconstituer le Groupe d'étude en un organisme consultatif externe (OCE) (Recommandation 12) : L'ASPC devrait reconstituer le Groupe d'étude en tant qu'organisme consultatif externe indépendant, appuyé par une gouvernance transparente, des mécanismes structurés d'engagement avec les parties prenantes et des mécanismes décisionnels imputables.

Regarder au-delà du Groupe d'étude : possibilités d'amélioration à l'échelle du système

Au-delà du Groupe d'étude, le Comité a relevé des lacunes systémiques plus vastes qui limitent la capacité du Canada à fournir des lignes directrices destinées aux professionnels de la santé de manière coordonnée et à promouvoir des soins de santé préventifs axés sur l'équité aux niveaux clinique, communautaire et populationnel. Ces lacunes comprennent notamment : l'absence d'un organisme national chargé d'évaluer les données probantes et de formuler des recommandations sur les interventions communautaires; une coordination limitée entre les organismes de financement de la recherche, les agences de données, les conseils de la qualité et les instances responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre des lignes directrices; ainsi que l'absence de cadres communs pour mobiliser des parties prenantes.

Il est également urgent de veiller à ce que les lignes directrices soient non seulement rigoureuses sur le plan scientifique, mais aussi adaptables aux structures de santé, aux besoins des populations et aux contextes de prestation propres à chaque province et territoire.

Bien que ces enjeux dépassent le mandat formel de l'examen, le Comité estime qu'ils méritent une attention particulière. Il encourage un leadership fédéral soutenu, en collaboration avec les provinces et territoires, afin d'explorer des solutions structurelles — telles que : la création d'un centre national de coordination pour les lignes directrices fondées sur des données probantes en matière de santé, la mise en place d'un groupe de travail dédié aux services préventifs communautaires, ainsi que le développement d'un réseau de coordination avec les organismes concernés — pour renforcer l'alignement et bâtir un système de lignes directrices et de soins préventifs plus inclusif et tourné vers l'avenir.

À cette fin, le Comité présente trois recommandations complémentaires :

Recommandation complémentaire A :

Établir un centre national de coordination : Le gouvernement fédéral, en collaboration avec ses partenaires provinciaux et territoriaux, devrait envisager la création d'un centre national de coordination pour l'élaboration de lignes directrices — rassemblant les bailleurs de fonds, les prestataires de soins de santé, les chercheurs et les responsables de la mise en œuvre, afin de renforcer l'alignement, de réduire les chevauchements et d'accélérer la traduction des données probantes en politiques et pratiques efficaces.

Ce centre devrait permettre une coordination formelle entre les structures consultatives et décisionnelles, y compris les plateformes d'apprentissage et d'amélioration continue, et appuyer l'intégration à l'échelle des systèmes. Il devrait également favoriser la contextualisation, en facilitant l'adaptation des lignes directrices aux contextes provinciaux et territoriaux, soutenue par une infrastructure partagée pour la production de résumés localisés des recommandations clés. Cela comprend l'harmonisation des mécanismes de financement et des leviers opérationnels afin d'ancrer une approche modernisée et adaptée à la population, pour l'élaboration et la mise en œuvre des lignes directrices cliniques.

Recommandation complémentaire B :

Mettre sur pied un groupe d'étude sur la prévention en milieu communautaire :

Le gouvernement fédéral, en collaboration avec ses partenaires provinciaux et territoriaux, devrait étudier la création d'un groupe de travail sur les services préventifs communautaires, en collaboration avec des organisations telles que les Centres de collaboration nationale en santé publique (CCN), afin de fournir des orientations indépendantes et fondées sur des données probantes pour la santé publique et les interventions au niveau de la communauté au-delà des soins cliniques.

Recommandation complémentaire C :

Mettre en place un réseau pour l'alignement en recherche, données et évaluation

Le gouvernement fédéral est encouragé à mettre en place un réseau visant à renforcer la coordination avec les organismes canadiens de financement de la recherche en santé, les agences de données et les conseils de la qualité.

Il devrait également permettre au Canada de participer activement à l'émergence d'une infrastructure mondiale de synthèse continue des données probantes (living evidence synthesis), offrant ainsi aux provinces et territoires un accès à une base commune de données probantes de haute qualité — leur permettant ainsi de concentrer leurs efforts sur l'adaptation locale plutôt que sur la duplication des processus de synthèse ou d'élaboration de lignes directrices redondantes.

En mettant ces constats en action, nous pouvons contribuer à une approche de la santé préventive plus cohérente, coordonnée et tournée vers l'avenir — une approche qui garantit à l'ensemble de la population au Canada un accès équitable à des lignes directrices à jour, fondées sur les données probantes, et qui favorisent la santé et le bien-être des communautés, aujourd'hui et pour les générations à venir.

Chapitre 1 : Introduction et contexte

1.1 Mandat du Comité d'examen externe

En mai 2024, le ministre de la Santé du Canada a demandé à l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) de lancer un examen indépendant du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs (GECSSP — ci-après appelé le Groupe d'étude). Cet examen visait à évaluer la gouvernance, le mandat et les processus du Groupe d'étude, ainsi qu'à formuler des recommandations concrètes et réalisables sur la modernisation de son rôle et de sa structure.

L'objectif était de veiller à ce que ses lignes directrices demeurent fondées sur des données probantes, actuelles et pertinentes pour les professionnels de la santé en soins primaires. Cet effort vise à harmoniser les lignes directrices en matière de soins de santé préventifs avec les besoins évolutifs des systèmes de soins de santé du Canada et à appuyer des résultats équitables en matière de santé populationnelle.

Bien que les préoccupations entourant la publication par le Groupe d'étude, en 2024, de son projet de recommandations sur le dépistage du cancer du sein aient servi de catalyseur pour l'examen, le Comité n'avait pas pour mandat d'examiner ou d'évaluer les événements ou décisions spécifiques ayant conduit à leur élaboration.

1.2 Approche

L'ASPC a nommé les membres du Comité d'examen externes (CEE) en septembre 2024, formant un comité indépendant de treize experts chargés d'évaluer la structure, la gouvernance et les méthodes scientifiques du Groupe d'étude. Le mandat complet de l'examen est présenté à l'annexe 1, tandis que les biographies des membres du Comité d'examen externe peuvent être consultées à l'annexe 2. De plus, quatre conseillers techniques ont fourni des contributions spécialisées dans des domaines clés comme la recherche médicale, la santé publique, la mobilisation des patients et l'équité en santé. Ces experts ont joué un rôle essentiel en veillant à ce que l'examen tienne compte à la fois des enjeux systémiques et des préoccupations centrées sur les patients. Les biographies des conseillers techniques figurent à l'annexe 3.

Le Comité a commencé ses travaux en octobre 2024, à l'aide d'une approche structurée qui tenait compte des évaluations antérieures du Groupe d'étude, des pratiques exemplaires nationales et internationales en matière d'élaboration de lignes directrices et des commentaires découlant des consultations. Il a terminé son mandat en publiant ce rapport.

Le Comité a consulté des experts nationaux et internationaux, incluant des professionnels de la santé, des chercheurs et des représentants des patients, afin d'intégrer un large éventail de perspectives. La liste complète des personnes consultées figure à l'annexe 4.

Le Comité a également collaboré directement avec les responsables actuels et passés du Groupe d'étude et a recueilli les commentaires du public au moyen d'un processus de consultation mixte. La collaboration comprenait des mémoires écrits et une série de tables rondes avec des particuliers, des associations de professionnels de la santé, des organisations non gouvernementales et des établissements universitaires. Elle comprenait également la mobilisation des concepteurs de lignes directrices au Canada. Une liste complète des participants est présentée à l'annexe 5, et un résumé des points de vue découlant de la consultation est présenté dans le rapport « Ce que nous avons entendu » à l'annexe 6.

Afin de comparer l'approche du Canada aux modèles internationaux et de déterminer les pratiques exemplaires qui pourraient éclairer des améliorations au système canadien, le Comité a examiné les structures de gouvernance, les pratiques de mobilisation des parties intéressées et les processus d'élaboration de lignes directrices au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis. L'annexe 7 présente une analyse comparative internationale.

Afin de mettre en contexte davantage ses constatations, le Comité a également examiné des documents clés retraçant l'évolution du Groupe d'étude, ses réussites et ses défis. Les observations recueillies dans le cadre de ce processus ont éclairé la formulation des recommandations du Comité visant à renforcer le système canadien d'élaboration de lignes directrices sur les soins de santé préventifs.

Enfin, le Comité d'examen a porté une attention particulière au choix de la terminologie dans l'ensemble du rapport, reconnaissant son importance dans l'expression d'une vision modernisée du Groupe. Des termes clés — tels que « axé sur l'équité » — ont été sélectionnés pour refléter un engagement envers la clarté, la pertinence et la rigueur. Un glossaire détaillé est fourni à la fin du rapport pour assurer une compréhension partagée.

1.3 Principes directeurs pour les recommandations

Pour veiller à ce que le processus d'examen soit indépendant et transparent, le Comité a adhéré à trois principes fondamentaux visant à maintenir la confiance du public et à renforcer l'intégrité de l'examen :

Indépendance : L'examen a été effectué sans influence externe, pression politique ou conflits d'intérêts, assurant que les conclusions et recommandations reposent uniquement sur des données probantes. Le Comité remercie le soutien fourni par le personnel du Secrétariat de l'ASPC; une relation sans lien de dépendance a été maintenue tout au long de ce processus. Le Comité a tenu des discussions à huis clos au besoin pour appuyer les délibérations indépendantes. Le Comité assume l'entière responsabilité du contenu de ce rapport.

Transparence et responsabilité : Une attention particulière a été donnée à la transparence et à la responsabilisation à chaque étape du processus d'examen. Le Comité a discuté régulièrement de son mandat, de sa méthodologie et de son approche en matière de prise de décisions par consensus. Afin d'appuyer la transparence, des résumés de réunion ont été publiés afin d'informer le public des sujets examinés et des points discutés.

Inclusion et équité : Afin de renforcer la confiance du public dans le processus d'élaboration des lignes directrices, le Comité a mobilisé un large éventail d'intervenants, y compris les professionnels de la santé, les chercheurs, les représentants des patients, du public, ainsi que des experts en méthodologie. Cette approche a permis de tenir compte d'une diversité de points de vue tout au long de l'examen, renforçant ainsi la crédibilité et l'équité du processus.

En respectant ces principes, le Comité a cherché à établir un processus solide, digne de confiance et à poser les bases d'un système d'élaboration de lignes directrices sur les soins préventifs plus inclusif, réactif et transparent au Canada.

1.4 Structure du rapport

Le présent rapport est structuré de manière à fournir un examen complet du Groupe d'étude, en décrivant les constats, les recommandations et une vision prospective.

Le chapitre 2 présente les principales conclusions de l'examen. Il analyse le mandat, la gouvernance et la structure du Groupe d'étude, tout en identifiant les forces et les points à améliorer. Il examine également comment le Groupe d'étude s'inscrit dans le paysage plus large des soins de santé au Canada, et met en lumière des leviers pour accroître son alignement et son impact.

Le chapitre 3 propose des considérations stratégiques pour l'avenir. Il s'appuie sur les constats tirés des consultations et des délibérations du Comité pour proposer des pistes de modernisation à l'échelle du système, notamment en élargissant la portée des lignes directrices aux dimensions communautaires, publiques et populationnelles de la santé.

La conclusion résume les messages clés et insiste sur l'importance d'adopter une approche plus inclusive, transparente et réactive dans l'élaboration de lignes directrices en matière de soins de santé préventifs au Canada.

Chapitre 2 : Principales constatations

Ce chapitre présente les principales constatations de l'examen concernant l'élaboration de lignes directrices en matière de médecine préventive clinique, en mettant en évidence tant les points forts de l'approche actuelle que les aspects à améliorer. Il propose une synthèse des points de vue recueillis lors des consultations menées auprès des parties prenantes, des analyses d'experts et des comparaisons internationales, tout en identifiant des possibilités d'amélioration en matière de gouvernance, d'inclusivité, de transparence et de réactivité. Ces constatations soulignent la nécessité de moderniser les processus et servent de fondement aux recommandations du Comité.

2.1 Redéfinition du mandat et des priorités stratégiques

Depuis sa création en 1976 à titre de Groupe d'étude canadien sur l'examen médical périodique, le Groupe d'étude a joué un rôle essentiel dans la définition de l'approche canadienne en matière de soins préventifs. Initialement centré sur les bilans de santé réguliers, il a évolué pour appuyer des services de prévention ciblés et fondés sur des données probantes dans les milieux de soins primaires. Il est reconnu à l'échelle internationale pour ses contributions et a servi de modèle à d'autres organismes dans diverses juridictions.

Au cours des années 1980, le Groupe d'étude a élaboré des lignes directrices sur le dépistage préventif chez les personnes en bonne santé, mettant l'accent sur l'importance d'approches fondées sur la population. Ces travaux ont contribué à poser les bases de programmes aujourd'hui bien établis de dépistage du cancer du sein, du col de l'utérus et du cancer colorectal dans les provinces et territoires.

Bien qu'il ait été dissous en 2005 à la suite d'une décision de la Conférence des sous-ministres de la Santé, le Groupe d'étude a été rétabli en 2009 avec l'appui de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Depuis, il a élaboré des lignes directrices cliniques à l'intention des professionnels des soins primaires, avec un accent particulier sur les médecins de famille.

Le Groupe d'étude constitue depuis longtemps une source fiable de recommandations fondées sur des données probantes, destinées à orienter les professionnels des soins primaires, en particulier les médecins de famille, dans la prestation de soins préventifs. Toutefois, à mesure que la structure de prestation des soins primaires et l'organisation des services préventifs évoluent, le mandat du Groupe d'étude doit lui aussi évoluer, afin de demeurer inclusif, transparent et adapté à l'ensemble des prestataires de soins primaires, aux mécanismes de mise en œuvre provinciaux et territoriaux, ainsi qu'à la diversité des besoins des populations.

S'adapter au paysage changeant des soins primaires

Le paysage des soins primaires au Canada évolue, passant d'un modèle centré sur les médecins à un modèle plus interdisciplinaire de soins en équipe, où les infirmiers praticiens, les pharmaciens et d'autres professionnels des soins de santé primaires jouent un rôle croissant dans la prestation de services préventifs. Parallèlement, le système passe d'un modèle dans lequel les médecins et leurs équipes géraient de manière autonome tous les services préventifs à un modèle où ils s'appuient de plus en plus, avec leurs patients, sur les programmes provinciaux.

Malgré cette évolution, les recommandations du Groupe d'étude demeurent largement perçues comme étant centrées sur les médecins, ce qui limite leur accessibilité et leur applicabilité à l'ensemble des effectifs œuvrant en soins primaires.

Au-delà des soins primaires, les recommandations du Groupe d'étude influencent fréquemment les programmes de santé publique et de santé des populations, y compris les initiatives provinciales de dépistage. Bien qu'élaborées pour éclairer la pratique clinique, ces lignes directrices ont une portée bien plus large : elles contribuent à orienter les politiques de santé publique et la prestation des services à l'échelle populationnelle. Cela souligne l'importance d'assurer leur pertinence non seulement pour les professionnels des soins primaires, mais aussi leur alignement efficace avec les programmes de santé publique afin d'optimiser leur portée et leur efficacité.

La prestation des services préventifs continue d'évoluer alors que les provinces et territoires élargissent leurs programmes de dépistage du cancer et élaborent des lignes directrices adaptées pour les soutenir. Pour assurer la cohérence, l'élaboration de lignes directrices cliniques doit être coordonnée avec les programmes provinciaux et territoriaux responsables de leur mise en œuvre.

Afin d'accroître son impact, un Groupe d'étude modernisé doit intégrer explicitement les perspectives d'un éventail plus large de professionnels des soins primaires et veiller à ce que ses lignes directrices soient inclusives, pertinentes, contextualisables et adaptées aux réalités opérationnelles des divers milieux de soins, notamment ceux fondés sur des modèles de soins collaboratifs. En reformulant ses recommandations comme des « lignes directrices sur les services de santé préventifs à l'intention des professionnels des soins primaires », on renforcerait leur application pratique dans des contextes cliniques et organisationnels variés.

Bien que les médecins de famille continuent de jouer un rôle central dans la prestation des services préventifs, d'autres parties prenantes clés — notamment la santé publique, d'autres professionnels de soins de santé primaires, ainsi que les responsables des programmes provinciaux et territoriaux de dépistage et les conseils de la qualité — pourraient également bénéficier d'outils et ressources de transfert de connaissances et des ressources nécessaires pour mettre en œuvre, de façon cohérente, des recommandations fondées sur des données probantes. Intégrer une capacité d'adaptation contextuelle dans le cycle d'élaboration des lignes directrices contribuerait également à garantir que celles-ci demeurent pertinentes dans un environnement de soins en constante évolution.

Par ailleurs, un nombre important de personnes au Canada n'ont pas un accès régulier aux soins primaires, qu'il s'agisse de médecins ou d'autres professionnels de la santé. Les lignes directrices doivent donc être conçues pour être flexibles et adaptables, en tenant compte des différentes modalités d'accès selon les juridictions — et rester pertinentes même dans des contextes de soins non traditionnels. Leur mise en œuvre doit envisager la manière dont certaines populations accèdent à des services préventifs par l'entremise d'autres points de contact, tels que les cliniques sans rendez-vous ou les services d'urgence, tout en reconnaissant que certaines personnes n'ont pas recours aux services de santé.

Le Comité a entendu des préoccupations selon lesquelles les médecins ayant une expertise dans le diagnostic et la prise en charge de maladies particulières ne sont pas toujours intégrés de façon systématique aux travaux du Groupe d'étude. Certaines parties prenantes ont suggéré que les lignes directrices portant sur des maladies spécifiques devraient être dirigées par des experts du domaine concerné. Le Comité reconnaît qu'une mobilisation accrue des experts en la matière est souhaitable afin de tirer parti de leur expertise scientifique et clinique. Toutefois, l'élaboration de lignes directrices préventives à l'intention de personnes en bonne santé exige une expertise distincte, axée sur la santé des populations. Les médecins en soins primaires et en santé publique ont une formation unique pour travailler avec des individus, des collectivités et des populations en bonne santé. Leur expertise et leur leadership demeurent donc essentiels dans l'élaboration de lignes directrices sur les services de santé préventifs.

De même, l'expérience vécue par les personnes atteintes d'une maladie particulière est précieuse pour le développement de lignes directrices cliniques et d'outils propres à la maladie, notamment en ce qui concerne les traitements. En revanche, l'élaboration de lignes directrices destinées à des personnes en bonne santé doit également tenir compte du point de vue de celles qui ne sont pas atteintes de la maladie, ainsi que de celles ayant vécu des effets indésirables liés à des interventions préventives — tels que de faux positifs, un surdiagnostic, un surtraitement ou une détresse psychologique.

Comme le Groupe d'étude fonctionne de manière indépendante des systèmes de soins provinciaux et territoriaux, son rôle est d'éclairer — et non de mettre en œuvre — les décisions stratégiques prises aux échelons provinciaux et territoriaux. Toutefois, l'absence d'un mécanisme structuré de liaison entrave l'alignement entre les différents ordres de gouvernement. L'établissement d'un tel mécanisme est essentiel pour améliorer la coordination et renforcer la cohérence des politiques en matière de soins préventifs.

Naviguer dans un paysage de soins de santé préventifs fragmentés

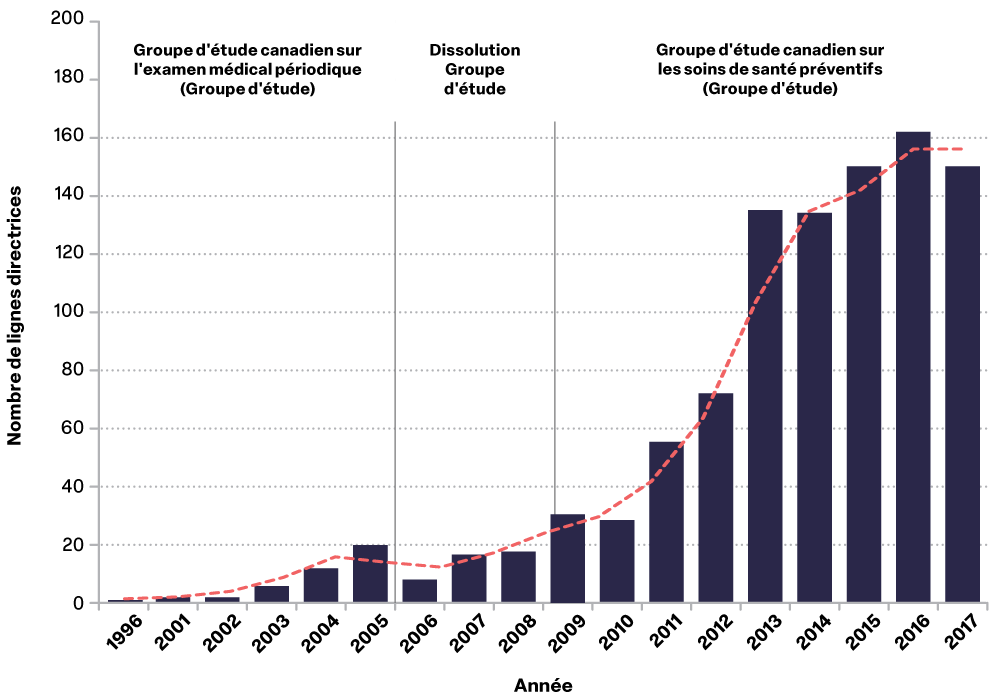

Le paysage canadien de l'élaboration des lignes directrices est devenu de plus en plus complexe et fragmenté. Les organismes de santé provinciaux et territoriaux, les associations professionnelles, les sociétés savantes et le secteur privé publient, de façon indépendante, leurs propres recommandations en matière de soins préventifs et de santé publique. La figure 1 illustre la croissance rapide du nombre de lignes directrices produites chaque année par différentes organisations — une tendance qui est probablement sous-estimée(SPOR Evidence Alliance, 2025).

Figure 1 : Équivalent textuel

La figure 1 montre combien de lignes directrices nationales en santé préventive ont été publiées chaque année au Canada, entre 1996 et 2017. Ces lignes directrices proviennent de plusieurs organisations, y compris le Groupe d'étude, et la figure est divisée en trois périodes, selon les changements dans le fonctionnement du Groupe d'étude.

Période 1 (1996 à 2005) :

Pendant cette période, le Groupe d'étude canadien sur l'examen périodique de l'état de santé était actif. Il a participé à l'élaboration de lignes directrices nationales. Le nombre de lignes directrices publiées était encore faible, mais augmentait peu à peu. Par exemple, en 1996, une seule ligne directrice a été publiée, contre 12 en 2004 et 20 en 2005.

| Lignes directrices publiées au Canada | 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |

|---|---|---|---|---|---|

| Total | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 |

Période 2 (2005 à 2008) :

Le Groupe d'étude a été mis sur pause pendant ces années. Malgré cela, d'autres organisations ont continué à produire des lignes directrices, mais à un rythme plus lent. Entre 2005 et 2008, le nombre de lignes directrices publiées chaque année variait entre 8 et 18.

| Lignes directrices publiées au Canada | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |

|---|---|---|---|---|

| Total | 20 | 8 | 17 | 18 |

Période 3 (2009 à 2017) :

Le Groupe d'étude a été relancé en 2009. À partir de ce moment, le nombre de lignes directrices publiées chaque année a beaucoup augmenté. On est passé de 31 lignes directrices en 2009 à un sommet de 164 en 2016. En 2017, 152 lignes directrices ont été publiées — bien plus que dans les années précédentes.

| Lignes directrices publiées au Canada | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Total | 31 | 29 | 56 | 73 | 137 | 136 | 152 | 164 | 152 |

Cette fragmentation entraîne des chevauchements, une incohérence dans la production des lignes directrices et, parfois, des recommandations contradictoires. Cela engendre de l'incertitude tant pour les professionnels des soins primaires que pour les patients et le grand public. De plus, l'élaboration de lignes directrices peut, à l'occasion, être influencée par des facteurs externes, comme l'évolution des priorités de recherche, des pressions liées à la représentation d'intérêts ou la disponibilité de financements ciblés.

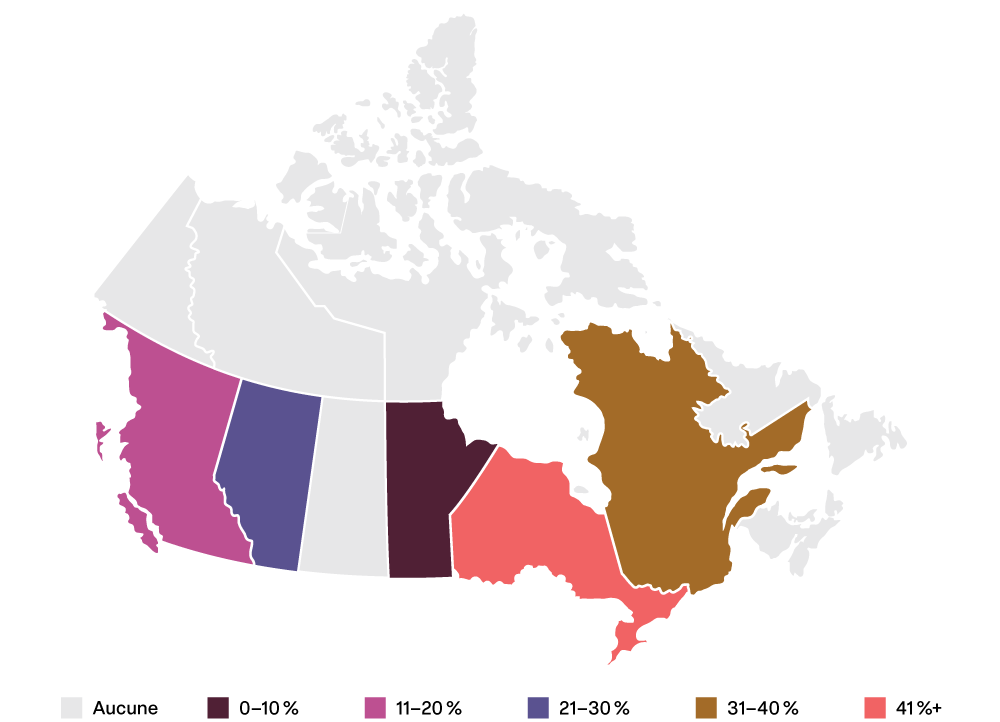

Comme le montre la figure 2, des efforts considérables sont consacrés à la production de lignes directrices sur le cancer. Cela peut contribuer à des déséquilibres, laissant apparaître des lacunes dans des domaines comme la santé mentale ou la prévention des maladies chroniques.

Figure 2: Équivalent textuel

La figure 2 montre combien de lignes directrices nationales en santé préventive ont été publiées au Canada, par domaine, pour les années 2015, 2016 et 2017. Le total pour chaque domaine est aussi indiqué.

- Le cancer est le domaine où le plus grand nombre de lignes directrices ont été publiées, avec 127 au total : 42 en 2015, 47 en 2016 et 38 en 2017.

- La santé du cœur et des poumons vient ensuite, avec 51 lignes directrices publiées de façon assez régulière.

- La santé mentale, les neurosciences et les dépendances comptent 37 lignes directrices, surtout en 2015 et 2016.

- La santé des femmes et les questions liées au genre regroupent 33 lignes directrices, dont 19 en 2015 seulement.

- Les infections et le système immunitaire sont le sujet de 29 lignes directrices, réparties assez également sur les trois années.

- La nutrition, le métabolisme et le diabète comptent 25 lignes directrices, avec une nette hausse en 2017.

- La santé des os et des articulations (comme l'arthrite) est abordée dans 6 lignes directrices, surtout en 2015 et 2016.

- La santé publique et la prévention pour toute la population comptent 3 lignes directrices, soit une par année.

- La santé des peuples autochtones comprend aussi 3 lignes directrices, toutes publiées en 2016 et 2017.

Ce tableau montre que, même si plusieurs domaines sont couverts, une grande partie des efforts porte surtout sur le cancer et certaines maladies chroniques. D'autres sujets importants en prévention reçoivent moins d'attention.

Pour remédier à cette couverture inégale et à cette fragmentation, il serait pertinent d'établir un groupe d'étude approprié au sein d'un mécanisme fédéral-provincial territorial afin de soutenir la collaboration pancanadienne dans l'élaboration de lignes directrices en matière de services de santé préventifs. Ce groupe pourrait contribuer à clarifier et à coordonner le rôle du Groupe d'étude, notamment en ce qui concerne les cas où il devrait diriger, adopter ou adapter des lignes directrices relevant de son mandat.

La mise en place d'un mécanisme structuré de partage et d'harmonisation des recommandations avec d'autres entités — y compris les programmes provinciaux et territoriaux — permettrait d'assurer une approche plus cohérente, d'améliorer l'alignement et de réduire les redondances. Une telle collaboration poserait aussi les bases nécessaires pour tirer parti de l'infrastructure mondiale émergente en matière de synthèse évolutive des données probantes, et pour adapter ou adopter des lignes directrices internationales de grande qualité.

Le Groupe d'étude devrait accorder la priorité à la réduction des lacunes en matière de services préventifs, plutôt qu'à l'élaboration de recommandations dans des domaines où des lignes directrices rigoureuses existent déjà à l'échelle provinciale, territoriale ou nationale. L'établissement d'un processus clair pour déterminer à quel moment il convient de diriger, d'adopter ou d'adapter des lignes directrices permettrait de réduire les chevauchements, de favoriser l'harmonisation et d'optimiser sa contribution au système dans son ensemble.

Dans les domaines où des processus bien établis existent — comme les programmes de dépistage du cancer — le Groupe d'étude devrait réévaluer son rôle et se concentrer sur les secteurs dans lesquels il apporte une valeur ajoutée significative. Cette approche permettrait de renforcer la cohérence des recommandations et de maximiser leur impact. L'objectif ultime est de garantir la disponibilité de lignes directrices fondées sur des données probantes pour l'ensemble des interventions préventives tout au long de la vie.

Au cours du processus de consultation, plusieurs parties prenantes ont souligné la nécessité d'accorder une plus grande attention aux déterminants de la santé en amont et à l'orientation vers la prévention primordiale. Le Comité estime qu'un Groupe d'étude modernisé devrait conserver un mandat clairement ciblé sur les services de santé préventifs à l'intention des professionnels des soins primaires, afin que ses recommandations demeurent claires, ciblées et directement applicables à la pratique clinique en première ligne.

Comme le détaille le chapitre 3, le Comité recommande que l'ASPC explore des options pour combler les lacunes identifiées en matière de prévention primordiale — notamment une coordination accrue avec les Centres de collaboration nationale en santé publique, ou la mise sur pied d'un groupe d'étude communautaire distinctNote de bas de page 2.

Faire fonctionner les lignes directrices : le besoin d'orientations préventives contextualisables

Compte tenu des défis et des possibilités recensés, le Comité considère qu'un Groupe d'étude modernisé doit adopter une approche qui ne soit pas seulement fondée sur les données probantes, mais aussi opérationnellement pertinente dans le contexte des divers systèmes de santé du pays.

Pour être efficaces, les lignes directrices en santé préventive doivent être conçues comme contextualisables — c'est-à-dire adaptables aux réalités locales tout en conservant leur rigueur scientifique. Cela suppose une harmonisation avec les structures organisationnelles, les ressources disponibles, les caractéristiques des populations et les environnements politiques propres à chaque province et territoire. Sans cette capacité d'adaptation, même les recommandations les plus rigoureuses risquent d'être sous-utilisées, mal interprétées ou difficilement intégrées à la pratique locale.

À l'heure actuelle, les recommandations du Groupe d'étude sont généralement publiées sous forme d'orientations générales, avec peu de soutien pour leur adaptation locale. Cette approche transfère la responsabilité de la contextualisation aux provinces, territoires et professionnels de la santé locaux, qui doivent souvent réinterpréter ou réélaborer les lignes directrices pour les adapter à leur réalité. Ce processus engendre des duplications d'efforts, un gaspillage de ressources, ralentit l'adoption, et augmente le risque de désalignement avec les programmes ou priorités provinciaux et territoriaux.

L'intégration d'une capacité de contextualisation dans le processus d'élaboration permettrait de surmonter plusieurs de ces obstacles. Les systèmes de santé provinciaux et territoriaux pourraient ainsi adapter les recommandations en fonction de leur infrastructure, de leurs priorités, de leurs effectifs et des besoins de leurs populations. Les professionnels de la première ligne — qu'ils exercent en milieu urbain ou rural — pourraient appliquer les lignes directrices de manière cohérente avec leur réalité opérationnelle.

La contextualisation est également un levier important pour la réduction des inégalités en santé. Elle permet une adaptation ciblée aux besoins des populations marginalisées ou mal desservies, dont l'accès aux soins est influencé par les déterminants sociaux de la santé, des obstacles géographiques ou des inégalités systémiques. En renforçant l'alignement avec les priorités locales, elle soutient une approche plus inclusive, équitable et percutante de la santé des populations.

Cependant, le Groupe d'étude ne dispose actuellement pas de la capacité nécessaire pour produire régulièrement des résumés contextualisés ou des outils concrets de soutien à la mise en œuvre. Une clarification du rôle en amont — déterminer s'il s'agit de développer une nouvelle ligne directrice ou d'adapter une source existante — permettrait de cibler plus efficacement les efforts de contextualisation.

À court terme, la mesure la plus stratégique consisterait à impliquer directement les provinces et territoires dans le processus d'élaboration, afin que leurs modèles de prestation, leurs systèmes et leurs priorités soient pris en compte dès le départ. Cela pourrait se faire par une collaboration structurée avec les programmes provinciaux de dépistage, les réseaux professionnels et les organismes responsables de la mise en œuvre.

À plus long terme, la création d'un centre national de coordination, telle que proposée au chapitre 3, représente une occasion d'investir dans l'infrastructure nécessaire à une contextualisation systématique. Un tel centre pourrait appuyer un processus de priorisation récurrent, permettant de déterminer si le Groupe d'étude doit diriger le développement d'une nouvelle ligne directrice ou plutôt adopter ou adapter du contenu existant. Il pourrait également faciliter le partage d'information, la valorisation des résultats de synthèses évolutives en libre accès, ainsi que la diffusion d'outils pratiques que les provinces et territoires pourraient utiliser pour adapter rapidement leurs lignes directrices.

Cette approche permettrait au Groupe d'étude de rester concentré sur la rigueur scientifique, tout en renforçant la capacité des partenaires locaux à traduire les recommandations en actions concrètes, et en favorisant les échanges avec des partenaires internationaux pour partager les travaux réalisés et adaptés.

En définitive, intégrer la contextualisation dans le mandat du Groupe d'étude renforcera la clarté, l'utilisabilité et la portée des lignes directrices — en veillant à ce qu'elles soient fondées sur les meilleures données probantes disponibles, tout en étant adaptées aux contextes locaux et mises en œuvre de manière équitable à l'échelle du pays.

Recommandation 1 : Moderniser le mandat et renommer le Groupe d'étude — L'ASPC devrait établir un mandat clair et actualisé pour le Groupe d'étude, afin de refléter son rôle évolutif dans le soutien à la prestation des services de santé préventifs. Ce mandat devrait mettre l'accent sur l'élaboration de lignes directrices inclusives, à jour, axé sur l'équité et contextualisables pour les professionnels de la santé de première ligne. Dans le cadre de ce réalignement, l'ASPC devrait envisager de renommer le groupe en Groupe d'étude canadien sur les services de santé préventifs, afin de mieux refléter son orientation vers l'ensemble des interventions préventives offertes dans les milieux de soins primaires.

Pour soutenir un Groupe d'étude modernisé et tourné vers l'avenir, l'ASPC devrait revoir son mandat afin de définir clairement son rôle dans le renforcement des services de santé préventifs, par l'élaboration de lignes directrices à jour, inclusives et axées sur l'équité.

Ce mandat renouvelé devrait aller au-delà d'une simple consultation des parties prenantes clés, en intégrant des mécanismes formalisés d'alignement avec les processus consultatifs et décisionnels provinciaux et territoriaux — notamment les programmes de dépistage — ainsi qu'avec les plateformes d'apprentissage et d'amélioration continue, tels que les conseils de la qualité.

Dans cette optique, l'ASPC devrait envisager de renommer le Groupe d'étude en tant que Groupe d'étude canadien sur les services de santé préventifs, afin de refléter l'ensemble de son champ d'action.

Ces changements devraient être officialisés par la publication d'un mandat révisé, d'une nouvelle lettre de mandat, ainsi que par des mises à jour correspondantes aux structures de gouvernance, aux attentes en matière de rendement et des ententes de financement.

L'ASPC devrait également coordonner l'élaboration d'un plan de travail annuel présentant les priorités du Groupe d'étude sur un horizon de planification standard de trois ans, ajusté annuellement. Ce plan de travail devrait être communiqué aux comités provinciaux et territoriaux concernés, ainsi qu'avec d'autres parties prenantes clés, afin de soutenir la coordination, la planification et la priorisation des travaux à l'échelle pancanadienne.

Recommandation 2 : Clarifier le rôle du Groupe d'étude dans un paysage saturé — L'ASPC devrait mettre en place un processus structuré et récurrent permettant de déterminer si le Groupe d'étude devrait diriger l'élaboration de nouvelles lignes directrices en santé préventive, et à quel moment il serait plus efficace d'adopter ou d'adapter des recommandations de grande qualité existantes. Ce processus devrait être guidé par un cadre transparent de priorisation et éclairer l'élaboration d'un plan de travail annuel définissant l'orientation stratégique du Groupe d'étude sur un horizon de trois ans. En clarifiant le rôle du Groupe d'étude au sein de l'écosystème plus large des lignes directrices au Canada, cette approche contribuera à réduire la duplication, améliorer la coordination et atténuer la fragmentation du système.

Pour assurer une coordination optimale et réduire la duplication, l'ASPC devrait mettre en œuvre un processus structuré et récurrent pour clarifier le rôle le plus approprié du Groupe d'étude — qu'il s'agisse de diriger l'élaboration de nouvelles lignes directrices sur des sujets émergents ou d'adopter ou d'adapter des recommandations de grande qualité déjà existantes. Ce processus devrait s'appuyer sur un cadre méthodologique transparent de priorisation des sujets, élaboré conjointement avec les principales parties prenantes (y compris les provinces et territoires), et tenant compte des besoins de la population, des lignes directrices existantes élaborées à d'autres échelons, ainsi que des ressources disponibles. Une fois établi, il devrait être appliqué de façon uniforme au début de chaque cycle de planification et intégré aux mécanismes de production de rapports et de responsabilisation du Groupe d'étude afin d'appuyer l'harmonisation, l'efficience et la valeur à l'échelle du système.

Résumé : Moderniser le mandat du Groupe d'étude

La modernisation du mandat du Groupe d'étude est essentielle pour assurer sa pertinence et son efficacité continues dans un système de santé en évolution rapide. Les recommandations 1 et 2 préconisent un mandat recentré qui définit clairement le rôle du Groupe d'étude dans la prestation de conseils inclusifs, fondés sur des données probantes, et axés sur l'équité et contextualisables en matière de services de soins de santé préventifs à tous les professionnels de la santé en soins primaires. Il s'agit notamment de renommer le Groupe d'étude afin qu'il reflète mieux son orientation et ses responsabilités élargies.

Afin de promouvoir l'harmonisation et de réduire la duplication au sein de l'écosystème des lignes directrices du Canada, l'ASPC devrait également mettre en place un processus structuré et récurrent permettant de déterminer si le Groupe d'étude doit élaborer de nouvelles recommandations, adopter des lignes directrices existantes de grande qualité provenant d'autres sources, ou en adapter le contenu. Ce processus devrait s'appuyer sur un cadre méthodologique transparent de priorisation des activités, fondé sur les lacunes dans les données probantes, les besoins de la population et les considérations liées aux ressources. L'intégration de l'adaptabilité contextuelle comme principe directeur de conception contribuera par ailleurs à faire en sorte que les recommandations puissent être véritablement adaptées aux différentes juridictions — facilitant ainsi leur mise en œuvre et améliorant l'équité. Ensemble, ces mesures permettront de clarifier l'orientation stratégique du Groupe d'étude, de renforcer sa valeur à l'échelle des juridictions, et de favoriser une approche plus coordonnée, pertinente et efficiente des lignes directrices en matière de soins préventifs.

2.2 Renforcer les données probantes, les approches méthodologiques et la pertinence des lignes directrices

Dans un système de santé en évolution rapide, il est essentiel de moderniser l'approche méthodologique du Groupe d'étude. Les attentes envers les lignes directrices sur les soins de santé préventifs sont plus élevées : elles doivent non seulement s'appuyer sur les meilleures données probantes disponibles, mais aussi être pertinentes dans divers contextes cliniques, adaptables aux structures des systèmes de santé (et idéalement appuyés par celles-ci), sensibles aux iniquités en santé, et représentatives de diverses formes d'expériences vécues. Pour améliorer leur inclusivité, leur applicabilité et leur impact, il est nécessaire de repenser la manière dont les données probantes sont définies, évaluées et utilisées.

Moderniser et diversifier les approches méthodologiques

L'élaboration de lignes directrices rigoureuses en matière de services de santé préventifs exige une méthodologie solide, appuyée par un processus structuré d'examen des données et de formulation des recommandations conçues pour être contextualisées dans une diversité de milieux réels.

La méthode GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) constitue depuis longtemps la pierre angulaire de l'approche du Groupe d'étude. Sa structure transparente a largement contribué à la crédibilité scientifique des recommandations. Toutefois, dans un contexte où les interventions sont de plus en plus interdisciplinaires, ancrées dans les communautés et axées sur l'équité, une dépendance excessive à GRADE peut devenir limitative.

Le Groupe d'étude devrait faire évoluer son cadre méthodologique en s'appuyant sur les développements récents de GRADE — notamment GRADE Core, qui offre une base plus souple pour pondérer différents types de données selon le type d'intervention (Iorio, 2024). Ce cadre devrait être complété par des outils décisionnels complémentaires, particulièrement utiles lorsque les données sont limitées ou émergentes — notamment pour les populations historiquement désavantagées.

Bien que les tableaux « Evidence to Decision » (EtD) soient généralement publiés, certaines parties prenantes ont exprimé des préoccupations sur la subjectivité entourant l'interprétation des critères, surtout en l'absence d'une revue exhaustive des données. Des inquiétudes subsistent également quant à la pondération des critères utilisée pour établir les seuils de recommandation, notamment dans le domaine du dépistage du cancer.

Le Groupe devrait envisager l'intégration de cadres complémentaires permettant de rendre plus explicite et transparente la logique sous-jacente aux recommandations. Ces outils ne visent pas à remplacer GRADE, mais à en renforcer l'application — particulièrement dans les cas où les jugements de valeur doivent être clarifiés, où la mise en œuvre varie selon les juridictions, ou encore lorsque l'équité a historiquement été négligée.

Parallèlement, les méthodes et les communications devraient être raffinées afin de bien distinguer les interventions en soins primaires ciblant les individus des interventions à visée populationnelle (comme le dépistage) qui sont appliquées en contexte clinique. Cette distinction est essentielle pour garantir que les recommandations soient interprétées et appliquées de manière appropriée, tant dans les milieux cliniques qu'à l'échelle des systèmes de santé.

Une approche plus inclusive et pluraliste — fondée sur des critères d'évaluation transparents et axés sur l'équité, et appuyée par une méthodologie clarifiée — permettrait de renforcer les bases scientifiques des recommandations et de favoriser des résultats de santé plus équitables à l'échelle nationale.

Recommandation 3 : Faire évoluer le cadre méthodologique du Groupe d'étude

L'ASPC devrait permettre et appuyer la modernisation du cadre méthodologique du Groupe d'étude, en s'appuyant sur l'évolution de l'approche GRADE — notamment « Core GRADE » — afin d'assurer une élaboration de lignes directrices à la fois rigoureuse et inclusive. Ce cadre devrait être complété par d'autres outils décisionnels adaptés à la formulation de recommandations dans des domaines où les données probantes sont limitées ou en émergence, notamment pour les populations défavorisées sur le plan de l'équité. L'ASPC devrait également appuyer le raffinement des méthodes et des stratégies de communication relatives aux interventions populationnelles appliquées en soins primaires (p. ex. le dépistage), afin d'en assurer la clarté et la pertinence pour des publics variés.

Il convient de souligner que GRADE est en constante évolution. Core GRADE, en particulier, vise à harmoniser des recommandations parfois contradictoires, et offre un socle actualisé pour une utilisation flexible des données probantes.

Les interventions préventives ciblent souvent des personnes en bonne santé. L'évaluation des bénéfices et des risques y est donc plus complexe que dans des contextes de diagnostic ou de traitement. Cette complexité exige la prise en compte d'un éventail plus large de données probantes, incluant les études observationnelles, la modélisation économique et la recherche qualitative.

Transition vers un modèle de lignes directrices vivantes

Pour assurer la pertinence continue des lignes directrices, le Groupe d'étude devrait adopter graduellement un modèle « vivant » qui permet la mise à jour continue des recommandations à mesure que de nouvelles données probantes émergent.

La pandémie de COVID-19 a démontré l'importance d'actualiser rapidement les recommandations et a mis en lumière la valeur de la synthèse en temps réel et de la collaboration internationale.

Compte tenu de la complexité d'une telle transition, le Comité recommande une mise en œuvre progressive. Celle-ci pourrait débuter avec un nombre limité de sujets prioritaires, en adoptant une approche hybride : adapter des lignes directrices internationales fiables lorsque c'est possible, tout en développant des recommandations spécifiques au contexte canadien lorsque nécessaire.

La collaboration internationale jouera un rôle clé. Des initiatives comme « l'Evidence Synthesis Infrastructure Collaborative et l'Alliance for Living Evidence on Anxiety, Depression, and Psychosis » démontrent le potentiel de plateformes partagées pour produire des synthèses en temps réel, réduire les coûts et élargir l'accès aux données probantes de qualité. Le Groupe d'étude pourrait à la fois contribuer à ces efforts et en tirer parti.

L'ASPC devrait aussi explorer l'utilisation accrue d'outils numériques prometteurs (p. ex. : surveillance automatisée de la littérature, IA appliquée à la synthèse), actuellement à l'étape de projet pilote. Ces outils peuvent accélérer les mises à jour, réduire la charge de travail et améliorer l'efficience. Des projets pilotes ciblés pourraient permettre d'en évaluer la faisabilité, l'utilisabilité et les effets sur l'équité.

La réussite de cette transition repose sur des investissements ciblés, une infrastructure robuste, du personnel spécialisé et un engagement clair envers l'équité d'accès et d'application.

Recommandation 4 : Mise en œuvre progressive d'un modèle de lignes directrices évolutives (« vivantes »)

L'ASPC devrait permettre et appuyer la mise en œuvre, par le Groupe d'étude, d'une approche progressive visant à maintenir et à mettre à jour en continu les lignes directrices jugées prioritaires, en s'appuyant sur les méthodes des lignes directrices évolutives (« vivantes »). Cela comprend la surveillance continue des données probantes, l'utilisation de technologies émergentes et la collaboration avec des partenaires internationaux. L'ASPC devrait saisir les occasions de mutualiser les infrastructures de synthèse des données probantes afin d'accroître l'efficience et de réduire les dédoublements. Cette approche permettrait également aux provinces et territoires d'accéder à des données probantes communes, et de concentrer leurs efforts sur l'adaptation locale.

L'ASPC devrait appuyer le Groupe d'étude dans la mise en œuvre progressive d'un modèle de lignes directrices évolutives (« vivantes »), en commençant par une approche graduelle axée sur des sujets hautement prioritaires, afin que les lignes directrices demeurent à jour, pertinentes et adaptées aux nouvelles données probantes. Ce processus devrait comprendre la détermination des zones de référence appropriées, l'établissement de mécanismes continus de surveillance des données probantes et l'application de protocoles de réévaluation continue. L'ASPC devrait également mettre à l'échelle les outils numériques établis et émergents qui en sont actuellement aux étapes pilotes au sein de l'Agence, et fournir l'infrastructure opérationnelle et le personnel nécessaires pour une mise en œuvre durable. Les partenariats avec des organisations internationales et des méthodologistes expérimentés dans les modèles de lignes directrices évolutives peuvent accélérer le renforcement des capacités et assurer l'harmonisation avec les pratiques exemplaires mondiales. Cette transition progressive devrait ultimement permettre l'élargissement de lignes directrices évolutives dans le champ complet des services préventifs, en veillant à ce que les recommandations soient à la fois actualisées et adaptées à la diversité des systèmes de santé du Canada.

Soutenir l'adoption équitable de lignes directrices en santé préventive

Pour veiller à ce que les lignes directrices sur les services de soins de santé préventifs soient non seulement fondées sur des données probantes, mais aussi mises en œuvre efficacement dans les divers milieux de soins de santé du Canada, le Groupe d'étude devrait renforcer sa capacité d'évaluer la faisabilité, l'adoption et les répercussions sur l'équité. À l'heure actuelle, le Groupe d'étude n'a guère la capacité d'évaluer comment ses recommandations sont appliquées dans la pratique ou d'appuyer une mise en œuvre adaptative. En l'absence de tels mécanismes, des renseignements précieux sont oubliés et des lacunes dans la prestation équitable des services pourraient persister.

À cette fin, le Groupe d'étude devrait établir un cadre de soutien à la mise en œuvre et d'évaluation des répercussions dans le cadre de son processus d'élaboration des lignes directrices. Ce cadre devrait comprendre une consultation structurée avec des organisations — tels que les programmes de dépistage, les conseils de la qualité (là où ils existent) et les organisations responsables de la prestation de services préventifs — afin d'identifier les facilitateurs et les obstacles concrets, de favoriser l'harmonisation avec les ressources locales et de soutenir une planification de mise en œuvre à l'échelle du système.

Cette évolution ne nécessite pas la création de nouvelles structures, mais repose plutôt sur le renforcement de l'alignement et des partenariats avec les acteurs de la mise en œuvre déjà en place et bien positionnés pour jouer ce rôle — comme les programmes de dépistage, les conseils de la qualité et les initiatives liées aux dossiers médicaux électroniques.

Chaque cycle de production de lignes directrices devrait inclure des outils de transfert des connaissances codéveloppés, tels que des aides à la décision destinées aux prestataires, des résumés adaptés à différents types d'utilisateurs, et des trousses de mise en œuvre conçues pour les professionnels de soins primaires et les programmes de santé publique.

Dans le cadre de cette démarche, une attention particulière devrait être portée à l'amélioration de la clarté et de l'accessibilité des communications entourant les risques et les avantages associés aux recommandations du Groupe d'étude, afin que tant les prestataires que le public soient en mesure de prendre des décisions éclairées.

Recommandation 5 : Renforcer l'adoption des lignes directrices par des partenariats et une adaptation contextuelle

L'ASPC devrait permettre et appuyer la collaboration du Groupe d'étude avec les partenaires provinciaux et territoriaux afin de réunir les conditions systémiques nécessaires à la mise en œuvre efficace des lignes directrices en matière de services de santé préventifs. Cela comprend une collaboration structurée avec les programmes de prestation d'interventions préventives, les conseils de la qualité et d'autres partenaires de mise en œuvre et en évaluation afin de co-développer des outils pratiques et cerner les obstacles et les facilitateurs dans divers contextes de soins. Chaque cycle de production de lignes directrices devrait intégrer des ressources de transfert des connaissances — telles que des aides à la décision pour les prestataires, des trousses de mise en œuvre et des résumés adaptés aux différents types d'utilisateurs — conçues pour répondre aux besoins des équipes de soins primaires et des systèmes qui les soutiennent. L'ASPC devrait également appuyer le développement de mécanismes permettant d'évaluer la faisabilité, l'adoption et les retombées en coordination avec les provinces et territoires.

Plutôt que de se concentrer uniquement sur le comportement individuel des cliniciens, cette approche met l'accent sur la collaboration avec les acteurs du système de santé afin d'adapter et de renforcer les programmes, les politiques et les infrastructures opérationnelles — en veillant à ce que les recommandations du Groupe d'étude soient non seulement fondées sur les données probantes, mais aussi réalisables en pratique. En favorisant une collaboration continue avec les partenaires provinciaux et territoriaux responsables de la mise en œuvre, le Groupe d'étude pourra réduire l'écart entre les données probantes et l'action, et ainsi soutenir une adoption plus cohérente des recommandations en santé préventive.

Résumé : Modernisation de la synthèse et de l'examen des données probantes