Exposition en laboratoire à des agents pathogènes humains et à des toxines, Canada 2021

Téléchargez cet article en format PDF

Téléchargez cet article en format PDFPublié par : L'Agence de la santé publique du Canada

Numéro : Volume 48-10, octobre 2022 : Équité, diversité et inclusion en santé publique

Date de publication : octobre 2022

ISSN : 1719-3109

Soumettre un article

À propos du RMTC

Naviguer

Volume 48-10, octobre 2022 : Équité, diversité et inclusion en santé publique

Surveillance

Surveillance des expositions en laboratoire aux agents pathogènes humains et aux toxines, Canada, 2021

Emily R Thompson1, Maryem El Jaouhari1, Nadine Eltayeb1, Christine Abalos1, Megan Striha1, Rojiemiahd Edjoc2, Collins Ayoo2, Samuel Bonti-Ankomah1

Affiliations

1 Direction générale de la sécurité sanitaire et des opérations régionales, Agence de la santé publique du Canada, Ottawa, ON

2 Direction générale de la promotion de la santé et de la prévention des maladies chroniques, Agence de la santé publique du Canada, Ottawa, ON

Correspondance

Citation proposée

Thompson ER, El Jaouhari M, Eltayeb N, Abalos C, Striha M, Edjoc R, Ayoo C, Bonti-Ankomah E. Surveillance des expositions en laboratoire aux agents pathogènes humains et aux toxines, Canada, 2021. Relevé des maladies transmissibles au Canada en 2022;48(10):532–40. https://doi.org/10.14745/ccdr.v48i10a08f

Mots-clés : expositions en laboratoire, incidents de laboratoire, infections contractées en laboratoire, agents pathogènes humains et toxines, surveillance, déclaration des incidents en laboratoire au Canada, Centre de la biosûreté

Résumé

Contexte : Le système de surveillance de déclaration des incidents en laboratoire au Canada surveille les incidents de laboratoire qui doivent être signalés au titre de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines et du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines. Cet article décrit les incidents d'exposition en laboratoire qui se sont produits au Canada en 2021 et les personnes affectées par ces incidents.

Méthodes : Tous les incidents de laboratoire qui se sont produits dans des laboratoires canadiens autorisés en 2021 ont été extraits du système de surveillance de déclaration des incidents en laboratoire au Canada à l'aide du logiciel R. Le taux d'incidents d'exposition a été calculé pour produire des statistiques descriptives selon le secteur, la cause fondamentale, le type d'activité, l'occurrence et l'agent pathogène ou la toxine concernée. Les personnes affectées ont été analysées selon l'éducation, la voie d'exposition, le secteur, le rôle et l'expérience en laboratoire. Une analyse saisonnière a été menée pour comparer la médiane mensuelle des incidents d'exposition entre 2016 et 2020 aux incidents mensuels de 2021.

Résultats : Le système de surveillance de déclaration des incidents en laboratoire au Canada a reçu quarante-trois incidents d'exposition impliquant 72 personnes en 2021. Il y a eu deux infections confirmées acquises en laboratoire et une infection présumée. Le taux d'exposition annuel était de 4,2 incidents pour 100 permis en vigueur. La plupart des cas d'exposition mettaient en cause des agents biologiques qui ne sont pas à cote de sécurité élevée (n = 38; 86,4 %) et des agents pathogènes humains du groupe de risque 2 (n = 27; 61,4 %). Les bactéries (n = 20; 45,5 %) et les virus (n = 16; 36,4 %) étaient les types d'agents les plus impliqués. La microbiologie était la principale activité exécutée pendant la plupart des incidents d'exposition (n = 18; 41,9 %) et la plupart des incidents sont survenus dans le secteur universitaire (n = 20; 46,5 %). Les incidents liés à un objet tranchant ou pointu (n = 12; 22,2 %) étaient les plus fréquents, tandis que l'interaction humaine (e. contraintes, pressions, exigences de la charge de travail, erreur humaine) (n = 29, 28,2 %) était la cause fondamentale la plus courante. La plupart des personnes touchées ont été exposées par inhalation (n = 38; 52,8 %). Elles travaillaient à titre de techniciens ou de technologues (n = 51; 70,8 %). Les analyses saisonnières ont révélé que le nombre d'incidents d'exposition signalés en 2021 était plus élevé en septembre et en mai.

Conclusion : Le taux d'incidents en laboratoire était légèrement inférieur en 2021 à celui de 2020. Le type d'incident le plus fréquent était lié à un objet pointu ou tranchant, tandis que les problèmes d'interaction humaine étaient la première cause fondamentale citée.

Introduction

Lorsqu'on travaille en laboratoire avec des agents pathogènes humains et des toxines, il y a un risque inhérent pour la sécurité du personnel de laboratoire. Le risque d'infections contractées en laboratoire a mené à l'élaboration de mesures de surveillance de la biosécurité partout dans le monde, comme des pratiques réglementées de sécurité en laboratoire et la déclaration obligatoire des expositions dans divers contextes. Aux États-Unis, en Belgique et au Royaume-Uni, les infections contractées en laboratoire sont surveillées par différents organismes et systèmes selon plusieurs niveaux d'autorité réglementaire Note de bas de page 1 Note de bas de page 2 Note de bas de page 3. En comparaison, le Canada a un système obligatoire de déclaration complète de l'exposition à l'échelle fédérale qui a été établi pour recueillir tous les incidents de laboratoire liés aux agents pathogènes humains et toxines.

Le Centre de la biosûreté de l'Agence de la santé publique du Canada (l'Agence) administre et applique la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (LAPHT) et le Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines (RAPHT) qui ont été adoptés pour promouvoir la sécurité du public contre les risques liés au travail avec les agents pathogènes humains et les toxines dans les laboratoires hospitaliers, universitaires, publics et privés. La LAPHT est entrée en vigueur en 2015 et elle s'applique par l'entremise du RAPHT. La LAPHT classe les agents pathogènes humains et les toxines en groupes de risque en fonction de leur potentiel de nuire à la santé d'une personne et de la collectivité Note de bas de page 4. Les agents pathogènes de groupe de risque 1 sont ceux qui ne sont pas capables ou qui sont peu susceptibles de causer des maladies chez les humains et qui sont associés à un faible risque pour les personnes et la collectivité. Les agents pathogènes du groupe de risque 2 peuvent causer des maladies graves chez une personne, mais il est peu probable que cela se produise, et le risque de propagation communautaire est faible. Les agents pathogènes classés dans le groupe de risque 3 sont susceptibles de causer une maladie grave chez une personne infectée, mais le risque de propagation au public est faible. La catégorie du groupe de risque 4 est réservée aux agents pathogènes humains et toxines qui sont susceptibles de causer des maladies graves et nuisibles chez une personne et dont la propagation à d'autres personnes dans la collectivité est préoccupante. Il a été déterminé qu'un sous-ensemble d'agents pathogènes humains et de toxines pose un risque accru pour la biosécurité en raison de leur potentiel d'utilisation comme arme biologique. Ils sont donc classés comme agents biologiques à cote de sécurité élevée (ABCSE). Conformément à la LAPHT, toutes les installations de laboratoire canadiennes sont tenues d'obtenir un permis si elles mènent des activités contrôlées avec les agents pathogènes humains et toxines des groupes de risque 2, 3 ou 4 Note de bas de page 5.

La LAPHT décrit les mesures que doivent prendre les laboratoires, comme la déclaration obligatoire en temps opportun des incidents mettant en cause des agents pathogènes groupe de risque 2 ou de niveau supérieur dans les cas suivants Note de bas de page 6 : expositions et infections ou intoxication soupçonnées ou confirmées acquises en laboratoire; possession; la production ou la libération involontaire d'un agent pathogène humain ou d'une toxine; un agent biologique disparu, perdu ou volé, y compris les ABCSE non reçues dans les 24 heures suivant l'arrivée prévue; et les changements touchant le bioconfinement, notamment les changements à la structure physique de l'installation, à tout équipement ou aux procédures opératoires normalisées.

En décembre 2015, le système de surveillance de déclaration des incidents en laboratoire au Canada a été lancé pour appliquer et superviser les exigences de déclaration des incidents mettant en cause des agents pathogènes humains et des toxines des groupes de risque 2 et de niveau supérieur, comme il est décrit dans le RAPHT. Le système de surveillance des déclarations des incidents en laboratoire au Canada reçoit des rapports de tous les laboratoires autorisés au Canada décrivant les incidents d'exposition ou autres qui mettent en cause des agents pathogènes humains et des toxines. Au total, 279 incidents d'exposition ont été signalés entre 2016 et 2020, touchant un total de 596 personnes dans des laboratoires privés, publics, hospitaliers et universitaires Note de bas de page 7 Note de bas de page 8 Note de bas de page 9 Note de bas de page 10 Note de bas de page 11. À la lumière de la pandémie actuelle de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), il y a eu une sensibilisation et un intérêt accrus du public à l'égard de la biosûreté et de la biosécurité.

L'objectif de ce rapport annuel est de décrire la répartition des incidents de laboratoire signalés au système de surveillance des déclarations des incidents en laboratoire au Canada en 2021 et les facteurs connexes, notamment le type d'activité, le secteur, l'agent, l'occurrence, les causes fondamentales, en plus d'une analyse des personnes exposées.

Méthodes

Source de données

Depuis le lancement du système de surveillance des déclarations des incidents en laboratoire au Canada (DILC), les parties réglementées sont tenues de présenter leurs rapports de déclaration pour les incidents d'exposition en laboratoire, notamment les infections contractées en laboratoire soupçonnées ou confirmées, par l'entremise du portail de la biosûreté de l'Agence. Les formulaires sont normalisés pour saisir certains renseignements sur les incidents d'exposition. Les données sont saisies au moyen du système de gestion des relations avec la clientèle de Microsoft et elles sont examinées par les membres de l'équipe de DILC aux fins d'exactitude et d'intégralité. Pour cette analyse, les données sur les incidents d'exposition survenus entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, notamment les incidents signalés au cours de cette période sans date d'occurrence précise, ont été utilisées. Si plus d'un rapport de suivi a été présenté, les données du rapport le plus récent ont été utilisées. Les données extraites ont été nettoyées en inspectant les valeurs aberrantes, en corrigeant les erreurs d'orthographe et en supprimant les entrées en double. La déclaration est volontaire lorsque l'agent ou l'incident ne relève pas de la LAPHT. Il s'agit des incidents mettant en cause des agents dans leur environnement naturel ou classés comme groupe de risque 1. Ces rapports sont parfois soumis au système de surveillance DILC à la discrétion du déclarant et ils sont souvent incomplets, car aucun suivi n'est requis. Par conséquent, ces rapports sont exclus de l'analyse.

Dans le cadre de la LAPHT et du RAPHT, un incident d'exposition a été défini comme un incident de laboratoire qui aurait pu entraîner une intoxication ou une infection, ou avoir entraîné une infection contractée en laboratoire soupçonnée ou confirmée Note de bas de page 4 Note de bas de page 6. Un incident sans exposition a trait à la possession, à la production ou à la libération involontaire d'un agent pathogène ou d'une toxine, à un agent pathogène ou à une toxine perdus ou volés, ou à un ABCSE qui n'a pas été reçu dans les 24 heures suivant l'arrivée prévue.

Analyse

Les données des rapports dans le système de surveillance DILC ont été extraites vers Microsoft Excel le 28 février 2022 afin de produire des statistiques descriptives dans R 4.0.2. La validation croisée de toutes les constatations a été effectuée dans SAS EG 7.1. Les incidents d'exposition, notamment les infections contractées en laboratoire confirmées et soupçonnées, ont été classés comme des incidents confirmés ou exclus selon les détails de l'enquête dans les rapports de suivi. Les personnes touchées ont été exclues si l'événement lui-même a été exclu ou si l'on a déterminé autrement que la personne n'avait pas été exposée. Le nombre annuel d'incidents d'exposition entre 2016 et 2020 a été mis à jour à l'aide des données les plus récentes pour tenir compte des changements dans l'état des rapports historiques, car le système de surveillance des déclarations des incidents en laboratoire au Canada reçoit continuellement de nouvelles données; par conséquent, il convient de noter qu'il peut exister des écarts entre les valeurs de ce rapport et celles des rapports annuels des années précédentes.

Parmi les incidents d'exposition confirmés, le nombre d'incidents a été analysé en fonction du rapport reçu et de la personne touchée, et il peut y avoir plus d'un facteur par rapport. Pour chaque rapport d'incident, on a examiné la répartition des incidents signalés par secteur, activité principale, cause fondamentale, type d'occurrence et pathogène ou toxine concerné, ainsi que les retards de déclaration. Pour chaque personne touchée, on a examiné la répartition de leur niveau d'instruction le plus élevé, les années d'expérience, la voie d'exposition, le secteur et le rôle principal. À la lumière de la pandémie de COVID-19 en cours, l'analyse a mis en évidence les enquêtes propres au coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2).

Une comparaison des incidents d'exposition et une mesure du taux d'incidents d'exposition par 100 permis en vigueur de 2016 à 2020 ont également été effectuées. Enfin, une analyse des tendances saisonnières a été effectuée pour comparer la fréquence mensuelle des incidents d'exposition entre 2016 et 2021. Les incidents d'exposition mensuels pour la période de cinq ans ont été calculés en obtenant le nombre médian d'expositions pour chaque mois. La médiane a été choisie plutôt que la moyenne, car elle fournit une meilleure mesure de la tendance centrale des incidents d'exposition en amortissant le bruit à partir des valeurs aberrantes.

Résultats

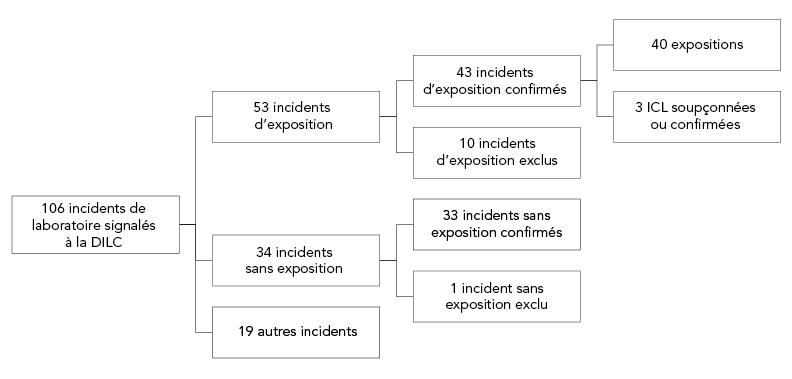

Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le système de surveillance des déclarations des incidents en laboratoire au Canada a reçu 106 rapports d'incidents de laboratoire : 53 rapports d'exposition, 34 rapports sans exposition et 19 autres rapports sur des changements ayant une incidence sur le confinement biologique (figure 1). Parmi les rapports d'exposition, deux ont donné lieu à une infection contractée en laboratoire confirmée, un concernait une infection contractée en laboratoire soupçonnée et dix ont été exclus (figure 1). Un rapport sans exposition a été exclu. Au départ, 83 personnes auraient été exposées lors de ces incidents de laboratoire, mais après enquête, 11 personnes ont été exclues.

Figure 1 - Description textuelle

| Type d'incident | Compte |

|---|---|

| Nombre total d'incidents | 106 |

| Total des incidents d'exposition | 53 |

| Confirmé | 43 |

| Expositions | 40 |

| ICL | 3 |

| Exclu | 10 |

| Total des incidents sans exposition | 34 |

| Confirmé | 33 |

| Exclu | 1 |

| Total des autres incidents | 19 |

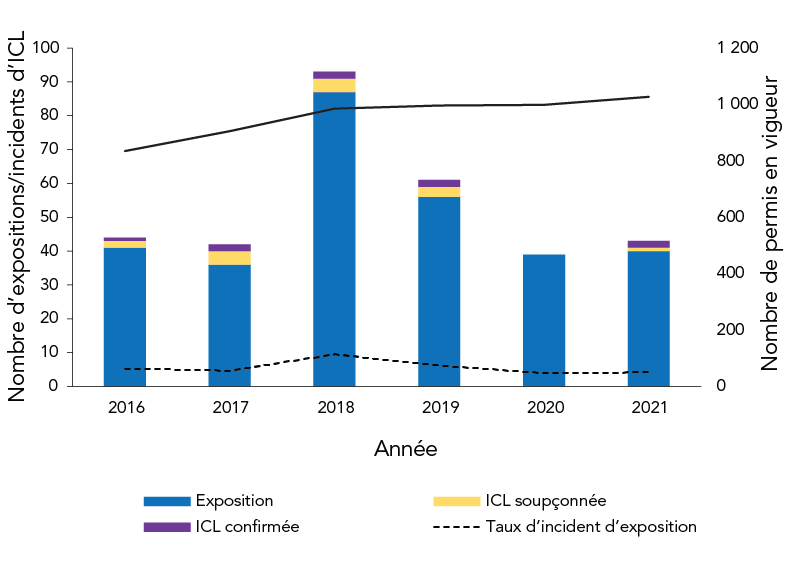

En 2021, il y avait 1 027 permis en vigueur au Canada permettant l'utilisation d'agents pathogènes humains et de toxines. Par conséquent, le taux d'incidents d'exposition était de 4,2 incidents pour 100 permis en vigueur en 2021 (figure 2).

Figure 2 - Description textuelle

| Année | Type | Nombre d'expositions/incidents d'ICL |

|---|---|---|

| 2016 | Exposition | 41 |

| 2016 | ICL soupçonnée | 2 |

| 2016 | ICL confirmée | 1 |

| 2017 | Exposition | 36 |

| 2017 | ICL soupçonnée | 4 |

| 2017 | ICL confirmée | 2 |

| 2018 | Exposition | 87 |

| 2018 | ICL soupçonnée | 4 |

| 2018 | ICL confirmée | 2 |

| 2019 | Exposition | 56 |

| 2019 | ICL soupçonnée | 3 |

| 2019 | ICL confirmée | 2 |

| 2020 | Exposition | 39 |

| 2020 | ICL soupçonnée | 0 |

| 2020 | ICL confirmée | 0 |

| 2021 | Exposition | 40 |

| 2021 | ICL soupçonnée | 1 |

| 2021 | ICL confirmée | 2 |

| Année | Nombre de permis en vigueur | Expositions | Taux d'incident d'exposition |

|---|---|---|---|

| 2016 | 835 | 44 | 5,3 |

| 2017 | 905 | 42 | 4,6 |

| 2018 | 985 | 93 | 9,4 |

| 2019 | 996 | 61 | 6,1 |

| 2020 | 999 | 39 | 3,9 |

| 2021 | 1 027 | 43 | 4,2 |

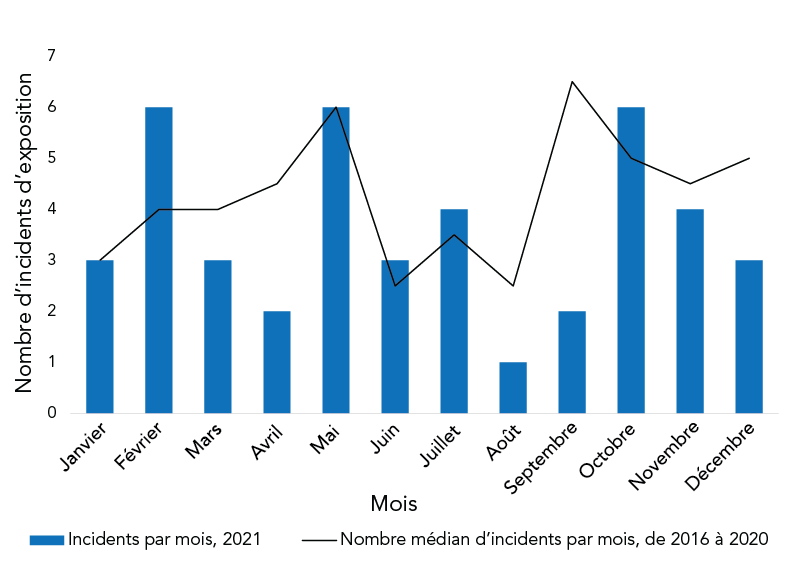

Entre 2016 et 2020, le nombre médian d'incidents d'exposition par mois a varié, le plus faible étant de 2,5 incidents par mois en juin et en août, et le plus élevé étant de 6,5 incidents par mois en septembre (figure 3). En comparaison, le nombre d'incidents d'exposition en 2021 a également varié : le plus faible était en août (un incident par mois) et le plus élevé était en février, en mai et en octobre (six incidents par mois).

Figure 3 - Description textuelle

| Mois | Moyenne mensuelle de 2016 à 2020 | 2021, par mois |

|---|---|---|

| Janvier | 3 | 3 |

| Février | 4 | 6 |

| Mars | 4 | 3 |

| Avril | 4,5 | 2 |

| Mai | 6 | 6 |

| Juin | 2,5 | 3 |

| Juillet | 3,5 | 4 |

| Août | 2,5 | 1 |

| Septembre | 6,5 | 2 |

| Octobre | 5 | 6 |

| Novembre | 4,5 | 4 |

| Décembre | 5 | 3 |

Incidents d'exposition par activité principale et secteur

Parmi les incidents d'exposition signalés, la microbiologie était l'activité la plus fréquente pendant l'incident (n = 18; 41,9 %), suivie de la recherche in vivo sur les animaux (n = 12; 27,9 %). Les activités les moins fréquemment signalées comprenaient les soins aux animaux, la culture cellulaire, les autopsies ou nécropsies, les investigations moléculaires, la microscopie ou autres (n = 13; 30,2 %). Les définitions des principales activités figurent au tableau A1 de l'appendice.

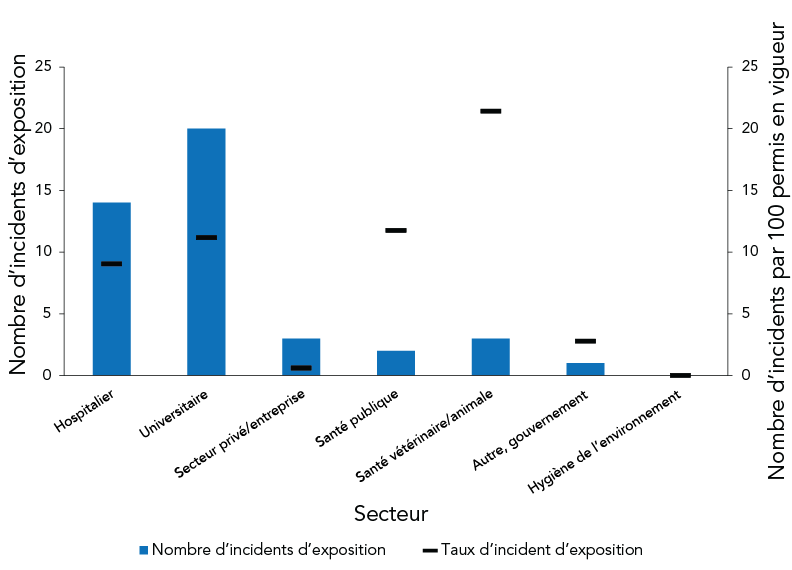

La plupart des incidents d'exposition se sont produits dans le secteur universitaire (n = 20; 11,2 pour 100 permis en vigueur), suivi du secteur hospitalier (n = 14; 9,0 pour 100) (figure 4). Le secteur de la santé vétérinaire et animale affichait le taux le plus élevé d'incidents d'exposition pour 100 permis en vigueur (21,4 pour 100), suivi de près par le secteur de la santé publique (11,8 pour 100). Aucun incident n'a été signalé en 2021 dans le secteur de l'hygiène de l'environnement.

Figure 4 - Description textuelle

| Secteur | Nombre d'incidents d'exposition | Pour cent | Nombre de permis en vigueur | Taux d'incident d'exposition |

|---|---|---|---|---|

| Hospitalier | 14 | 32,6 % | 155 | 9,0 |

| Universitaire | 20 | 46,5 % | 179 | 11,2 |

| Secteur privé/entreprise | 3 | 7,0 % | 503 | 0,6 |

| Santé publique | 2 | 4,7 % | 17 | 11,8 |

| Santé vétérinaire/animale | 3 | 7,0 % | 14 | 21,4 |

| Autre, gouvernement | 1 | 2,3 % | 36 | 2,8 |

| Hygiène de l'environnement | 0 | 0,0 % | 36 | 0,0 |

| Total | 43 | 100 % | 940 | 4,6 |

Agents pathogènes humains et toxines concernés

Au total, 44 agents pathogènes et toxines ont été impliqués dans les 43 incidents d'exposition; un incident a impliqué deux agents pathogènes. Parmi les 44 agents biologiques concernés, la plupart n'étaient pas des ABCSE (n = 38; 86,4 %) et des agents pathogènes humains du groupe de risque 2 (n = 27; 61,4 %) (tableau 1). Les bactéries (n = 20; 45,5 %) et les virus (n = 16; 36,4 %) étaient les types d'agents le plus souvent concernés, tandis qu'aucun rapport présenté ne faisait état de parasites. Neisseria meningitidis et Streptococcus agalactiae étaient les agents du groupe de risque 2 les plus fréquents (n = 3; 6,8 % chacun). Le SRAS-CoV-2 était l'agent du groupe de risque 3 le plus fréquent (n = 6; 13,6 %). Le virus de la vaccine était l'agent concerné dans l'infection contractée en laboratoire soupçonnée, et Salmonella enterica et Staphylococcus aureus étaient en cause dans les deux infections contractées en laboratoire confirmées.

| Type d'agent biologique par groupe de risque | Non ABCSE | ABCSE | Inconnu | Total | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| n | % | n | % | n | % | n | % | |

| Groupe de risque 2 | 27 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 61 |

| Bactérie | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 |

| Champignons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Parasite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Prion | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |

| Toxine | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |

| Virus | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 |

| Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Groupe de risque 3 | 11 | 25 | 5 | 11 | 0 | 0 | 16 | 36 |

| Bactérie | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 |

| Champignons | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 |

| Parasite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Prion | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |

| Toxine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Virus | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 |

| Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BactérieNote de bas de page a | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |

| Total | 38 | 86 | 5 | 11 | 1 | 2 | 44 | 100 |

|

||||||||

Types d'incidents

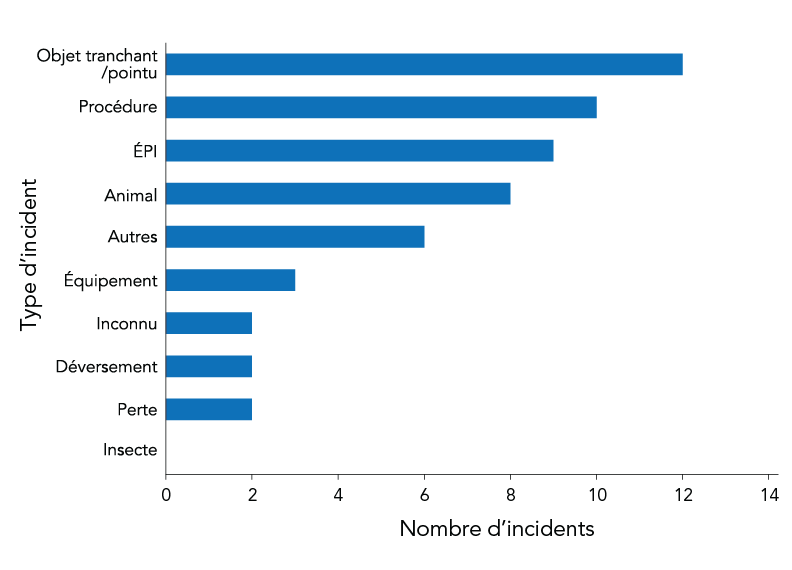

La figure 5 présente les 54 types d'incidents signalés dans les 43 rapports d'incidents d'exposition. Les incidents liés à un objet pointu ou tranchant étaient les plus fréquemment signalés (n = 12; 27,9 %), suivis des incidents liés à une procédure (n = 10; 23,3 %) et des incidents liés à l'équipement de protection individuelle (n = 9; 20,9 %). Les définitions des types d'incidents figurent au tableau A2.

Figure 5 - Description textuelle

| Type d'incident | Nombre d'incidents |

|---|---|

| Insecte | 0 |

| Perte | 2 |

| Déversement | 2 |

| Inconnu | 2 |

| Équipement | 3 |

| Autres | 6 |

| Animal | 8 |

| ÉPI | 9 |

| Procédure | 10 |

| Objet tranchant/pointu | 12 |

Causes fondamentales et points d'amélioration de la sécurité des laboratoires

Au total, 103 causes fondamentales ont été identifiées dans les 43 rapports d'exposition au moyen d'une enquête sur les rapports de suivi (tableau 2), ce qui donne une moyenne de 2,4 causes fondamentales par rapport. Les problèmes liés aux interactions humaines étaient la cause principale la plus courante (n = 29, 67,4 %), suivi des procédures opératoires normalisées (n = 20, 46,5 %), des problèmes d'équipement (n = 16, 37,2 %) et de la formation (n = 14, 32,6 %).

| Cause fondamentale | Exemples de point préoccupant | Citations | |

|---|---|---|---|

| n | %Note de bas de page a | ||

| Interaction humaine | Une violation (prendre un raccourci, ne pas suivre la procédure correcte, dévier de la procédure opératoire normalisée) | 29 | 67,4 % |

| Une erreur (une erreur, un manque de concentration, ou un dérapage quelconque) | |||

| Procédure opératoire normalisée | Les documents ont été suivis tels qu'ils étaient écrits, mais ils n'étaient pas corrects pour l'activité ou la tâche | 20 | 46,5 % |

| Procédures non en place, mais qui aurait dû l'être | |||

| Les documents n'ont pas été correctement suivis | |||

| Équipement | Le contrôle de la qualité des équipements doit être amélioré | 16 | 37,2 % |

| Défaillance de l'équipement | |||

| L'équipement n'était pas adapté aux besoins | |||

| Formation | Formation non en place, mais qui aurait dû l'être | 14 | 32,6 % |

| La formation ne convient pas à la tâche ou à l'activité | |||

| Le personnel n'était ni qualifié ni compétent dans l'exécution de la tâche | |||

| Communications | La communication n'a pas eu lieu, mais aurait dû | 10 | 23,3 % |

| La communication n'était pas claire, ambiguë, etc. | |||

| Gestion et supervision | La supervision a besoin d'amélioration | 10 | 23,3 % |

| Une absence de contrôle des normes, politiques et procédures | |||

| Amélioration de l'évaluation des risques | |||

| Autres | Ne s'applique pas | 4 | 9,3 % |

|

|||

Personnes exposées

Au total, 72 personnes ont été exposées dans le cadre de 43 incidents d'exposition confirmés signalés au système de surveillance de déclaration des incidents en laboratoire au Canada. La plupart des personnes exposées avaient un diplôme technique ou professionnel (n = 47; 65,3 %) ou un baccalauréat (n = 10; 13,9 %). Les autres niveaux d'enseignement les plus élevés comprennent la maîtrise (n = 4; 5,6 %) et le MD/PHD (n = 3; 4,2 %).

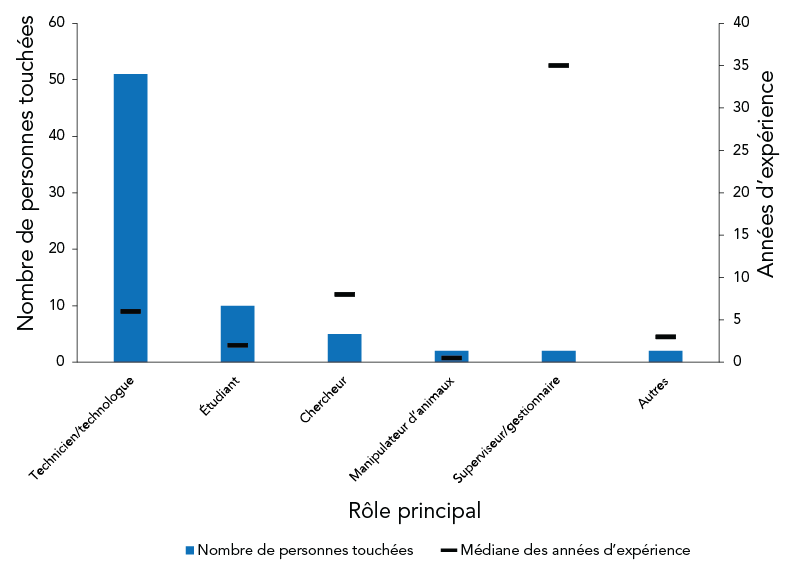

Parmi les personnes exposées, la plupart travaillaient comme techniciens ou technologues (n = 51; 70,8 %), étudiants (n = 10; 13,9 %) ou chercheurs (n = 5, 6,9 %). Parmi les autres personnes concernées, mentionnons un superviseur, un gestionnaire (n = 2; 2,8 %) et des préposés aux animaux (n = 2; 2,8 %). Le nombre médian d'années d'expérience était de six ans chez les techniciens ou technologues et de deux ans chez les étudiants (figure 6).

Figure 6 - Description textuelle

| Rôle principal | Nombre médian d'années d'expérience | Nombre de personnes touchées |

|---|---|---|

| Technicien/technologue | 6 | 51 |

| Étudiant | 2 | 10 |

| Chercheur | 8 | 5 |

| Manipulateur d'animaux | 0,5 | 2 |

| Superviseur/gestionnaire | 35 | 2 |

| Autres | 3 | 2 |

Parmi les 72 personnes exposées, la plupart ont été exposées aux agents pathogènes humains et toxines par inhalation (n = 38; 52,8 %) ou par injection par un objet tranchant ou pointu (n = 12; 16,7 %) (données non indiquées). Les autres voies d'exposition signalées comprenaient l'absorption par contact avec les muqueuses ou la peau et l'injection.

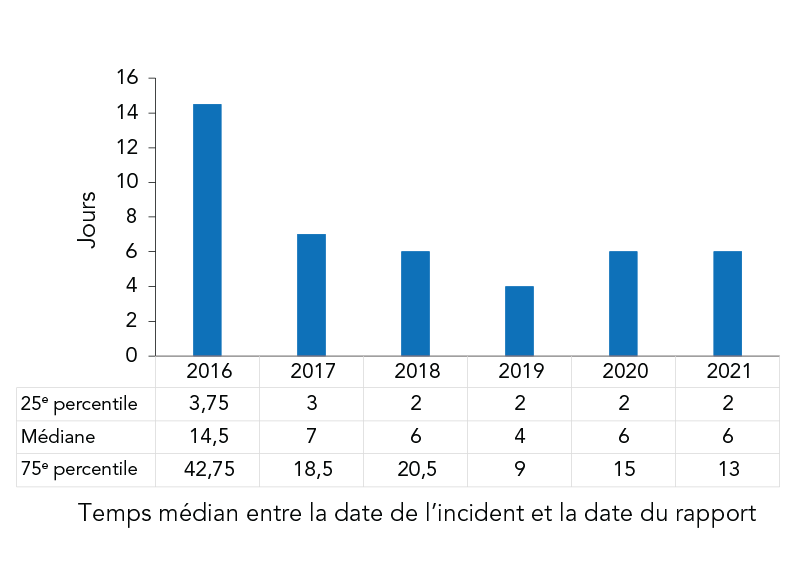

Délai entre l'incident et la date du rapport

En 2021, 58,1 % (n = 25) de tous les rapports d'exposition (n = 43) ont été soumis au système de surveillance de déclaration des incidents en laboratoire au Canada dans la semaine suivant l'incident. Le nombre médian de jours entre l'incident et le signalement était de six jours en 2021, soit le même qu'en 2020 (figure 7).

Figure 7 - Description textuelle

| Jours entre la date de l'incident et la date du rapport | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 25e percentile | 3,75 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Médiane | 14,5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 |

| 75e percentile | 42,75 | 18,5 | 20,5 | 9 | 15 | 13 |

Discussion

Le système de surveillance DILC a reçu 43 rapports d'exposition obligatoires en 2021, dont deux ont donné lieu à une infection contractée en laboratoire confirmée et à une infection contractée en laboratoire soupçonnée, soit une légère augmentation par rapport à 2020. Comme pour les rapports des années précédentes, les expositions ont eu lieu principalement dans le cadre de recherches microbiologiques et in vivo sur les animaux et principalement dans les secteurs hospitalier et universitaire Note de bas de page 7 Note de bas de page 8 Note de bas de page 9 Note de bas de page 10 Note de bas de page 11. La plupart des incidents concernaient des organismes non ABCSE et des organismes de groupe de risque 2. Les bactéries et les virus étaient le type d'agent le plus souvent concerné. Les expositions sont principalement attribuables à des manquements aux procédures opératoires, à des incidents liés à un objet pointu ou tranchant et à la défaillance ou à l'insuffisance de l'équipement.

Expositions au SRAS-CoV-2

L'année 2021 est la première année complète de données sur les incidents d'exposition qui se sont produits pendant la pandémie de COVID-19. Le SRAS-CoV-2 était l'agent le plus souvent concerné dans tous les groupes pathogènes, ce qui peut s'expliquer en partie par l'intensification des activités de laboratoire axées sur le traitement de la COVID-19, sur la vaccination et sur la compréhension de la pathogénicité du SRAS-CoV-2. Il convient de noter que, conformément à la LAPHT, les incidents d'exposition signalés concernant le SRAS-CoV-2 n'incluaient pas les incidents d'exposition survenant pendant les activités de diagnostic.

La comparaison des données de 2021 avec les niveaux d'avant la pandémie montre une certaine réduction du nombre d'incidents d'exposition en laboratoire et d'infections contractées en laboratoire. Cela suggère que la réduction du personnel de laboratoire et du travail de laboratoire en raison des confinements et des fermetures de lieux de travail, l'utilisation accrue de l'EPI et l'accent renouvelé sur la biosécurité pourraient avoir eu une incidence sur la fréquence des incidents de laboratoire. Les données sur les incidents d'exposition après la reprise complète des activités de laboratoire seront essentielles pour dégager d'autres tendances en matière d'incidents de laboratoire.

Variation saisonnière des incidents d'exposition

Une analyse des incidents d'exposition médiane mensuelle de 2016 à 2020 démontre une variation saisonnière marquée, le plus grand nombre d'incidents ayant eu lieu en septembre et en mai, et le plus faible nombre en janvier, juin et août (figure 3). Cette donnée laisse croire que la baisse du nombre d'incidents liés à l'exposition peut s'expliquer par la baisse du nombre d'employés pendant les vacances d'été, suivie d'une augmentation en septembre alors que les employés des laboratoires retournent au bureau et que les étudiants retournent dans les laboratoires universitaires. De même, le sommet en mai pourrait être représentatif d'un afflux de nouveaux membres de laboratoire pendant la période d'embauche d'été, ainsi que d'étudiants qui acceptent des stages d'été.

Les tendances de la fréquence des incidents d'exposition observés en 2021 étaient semblables au nombre médian d'incidents mensuels entre 2016 et 2020, à l'exception de septembre 2021. Seulement deux incidents ont été signalés en septembre, comparativement à 6,5 incidents prévus. L'enquête sur les rôles des personnes concernées, leurs années d'expérience et le secteur d'activité des permis n'a fourni aucun renseignement supplémentaire sur la raison pour laquelle moins d'incidents ont été signalés en septembre 2021. La diminution de la présence des étudiants sur les campus et la réduction de la capacité de dotation dans les laboratoires en raison de la pandémie de COVID-19 pourraient avoir eu une incidence sur ces chiffres.

L'interaction humaine comme cause fondamentale des incidents

L'interaction humaine a été citée comme cause fondamentale des incidents d'exposition dans près de 70 % des rapports, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport à 2019. Ces incidents sont fréquemment cités avec d'autres causes fondamentales, de sorte que l'interaction humaine peut également avoir des répercussions sur d'autres sujets de préoccupation, comme la formation, l'équipement, les procédures opératoires normalisées et les communications. Par conséquent, l'interaction humaine représente un important domaine d'amélioration de la biosécurité des laboratoires. En effet, une évaluation des risques liés à la biosécurité des accidents de laboratoire aux États-Unis effectuée en 2017 a déterminé que l'erreur humaine était le principal facteur des accidents de biosécurité en laboratoire, mais il existe peu de données quantifiant la mesure dans laquelle l'interaction humaine joue un rôle dans la biosécurité en laboratoire Note de bas de page 12. Des renseignements supplémentaires sur les causes fondamentales des rapports d'exposition présentés à l'Agence pourraient donner l'occasion d'explorer davantage ces tendances et de combler cette lacune dans les connaissances.

Forces et faiblesses

La principale force de cette étude est la collecte de données sur les incidents en laboratoire au moyen d'un système de déclaration normalisé et obligatoire partout au Canada. Le portail sur la biosécurité de l'Agence de la santé publique du Canada offre une méthode accessible et facile à utiliser pour signaler les renseignements clés concernant les incidents d'exposition en laboratoire. Par conséquent, il est possible de mener une évaluation en temps quasi réel des risques en matière de biosécurité et des tendances d'expositions aux agents pathogènes humains et toxines. Une communication efficace avec les autres membres du Centre de la biosûreté, comme l'équipe d'inspection, permet de déterminer rapidement les tendances en matière de déclaration et la possibilité d'atténuer les risques d'incidents dans les installations autorisées.

Comme pour les années précédentes, la sous-déclaration des incidents d'exposition en laboratoire demeure une limite possible pour cette analyse, et son ampleur est actuellement inconnue. Pour atténuer ces problèmes, le Centre de la biosûreté offre d'autres méthodes de déclaration d'incident, notamment par télécopieur, courriel et appels téléphoniques. Il organise également des séances de formation et envoie des bulletins trimestriels aux parties réglementées pour les informer des changements apportés aux Normes canadiennes sur la biosécurité et de leur obligation de déclarer les incidents d'exposition en laboratoire dans le but d'améliorer la conformité des rapports. De plus, les inspecteurs vérifient les signalements des incidents lorsqu'ils inspectent des laboratoires réglementés et ils encouragent leur déclaration.

Il est également important de noter que le manque d'informations disponibles sur les incidents de laboratoire dans d'autres administrations rend particulièrement difficile la comparaison des tendances de déclaration observées à l'extérieur du Canada. Les incidents de laboratoire sont souvent signalés sous forme d'études de cas dans d'autres pays, de sorte qu'il y a un manque de données centralisées ou facilement accessibles à ce sujet. Le Canada est un exemple unique d'un pays doté d'un système centralisé et normalisé permettant de recueillir des renseignements sur les incidents en laboratoire de façon uniforme.

Enfin, le système de surveillance de déclaration des incidents en laboratoire au Canada ne prend actuellement pas en charge la collecte du nombre total d'employés ou la répartition des rôles au sein des laboratoires. Le nombre de permis en vigueur est utilisé comme indicateur de la taille de l'effectif, ce qui limite la possibilité de fournir des analyses plus exhaustives des taux d'incidence de l'exposition. Par conséquent, il faut faire preuve de prudence dans l'interprétation de ces données au niveau des laboratoires.

Conclusion

Le taux d'incidents d'exposition en laboratoire en 2021 était semblable à celui déclaré en 2020. Les perturbations du travail en laboratoires à la lumière de la pandémie de COVID-19 en cours pourraient avoir contribué à réduire les taux d'incidents d'exposition en laboratoire par rapport aux années précédentes. Malgré cela, l'analyse des rapports des parties réglementées a révélé des tendances soutenues dans les caractéristiques des incidents d'exposition en laboratoire au Canada, notamment le type d'incidents, les causes fondamentales et les secteurs en cause, ce qui pourrait aider à éclairer davantage les lignes directrices visant à améliorer la biosécurité au Canada.

Déclaration des auteurs

E. R. T. et M. E. J. ont contribué à parts égales au présent article.

Intérêts concurrents

Aucun.

Remerciements

Nous tenons à remercier nos parties réglementées pour leur appui constant et leur contribution au signalement des incidents partout au Canada. Nous tenons également à remercier tout particulièrement le personnel du Centre de la biosûreté pour sa contribution, son soutien et son expertise continus.

Financement

Aucun.

Références

- Note de bas de page 1

-

Wurtz N, Papa A, Hukic M, Di Caro A, Leparc-Goffart I, Leroy E, Landini MP, Sekeyova Z, Dumler JS, Bădescu D, Busquets N, Calistri A, Parolin C, Palù G, Christova I, Maurin M, La Scola B, Raoult D. Survey of laboratory-acquired infections around the world in biosafety level 3 and 4 laboratories. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2016;35(8):1247–58. https://doi.org/10.1007/s10096-016-2657-1

- Note de bas de page 2

-

Singh K. Laboratory-acquired infections. Clin Infect Dis 2009;49(1):142–7. https://doi.org/10.1086/599104

- Note de bas de page 3

-

Willemarck N, Van Vaerenbergh B, Descamps E, Brosius B, Thi CDD, Leunda A, Baldo A. Institut Scientifique de santé publique. Laboratory-Acquired Infections in Belgium (2007–2012). An online survey. Brussels, BE: ISSP; 2015; (accédé 2021-02-25). https://www.bioveiligheid.be/sites/default/files/2015_willemarck_lai_report_belgium_2007_2012_final.pdf

- Note de bas de page 4

-

Agence de la santé publique du Canada. Norme canadienne sur la biosécurité (NCB), Deuxième édition. Ottawa, ON : ASPC; (accédé 22021-02-25; modifié 2021). https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/normes-lignes-directrices-canadiennes-biosecurite/deuxieme-edition.html

- Note de bas de page 5

-

Agence de la santé publique du Canada. Notification et déclaration en vertu de la LAPHT et du RAPHT au moyen du module de déclaration du Portail de biosûreté. Ottawa, ON : ASPC; (accédé 2021-03-10; modifié 2021). https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/normes-lignes-directrices-canadiennes-biosecurite/directrices/notification-declaration-loi-reglement-agents-pathogenes-humains-toxines.html

- Note de bas de page 6

-

Gouvernement du Canada. Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines. L.C. 2009, ch. 24. Juin 23, 2009. https://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/h-5.67/TexteComplet.html

- Note de bas de page 7

-

Bienek A, Heisz M, Su M. Surveillance des expositions en laboratoire aux agents pathogènes humains et aux toxines au Canada en 2016. Relevé des maladies transmissibles au Canada 2017;43(11):259–68. https://doi.org/10.14745/ccdr.v43i11a04f

- Note de bas de page 8

-

Pomerleau-Normandin D, Heisz M, Tanguay F. Surveillance des expositions en laboratoire aux agents pathogènes humains et aux toxines au Canada en 2017 Relevé des maladies transmissibles au Canada 2018;44(11):337–44. https://doi.org/10.14745/ccdr.v44i11a05f

- Note de bas de page 9

-

Choucrallah D, Sarmiento L, Ettles S, Tanguay F, Heisz M, Falardeau E. Surveillance des expositions en laboratoire aux agents pathogènes humains et aux toxines : Canada 2018. Relevé des maladies transmissibles au Canada 2019;45(9):268–76. https://doi.org/10.14745/ccdr.v45i09a04f

- Note de bas de page 10

-

Lien A, Abalos C, Atchessi N, Edjoc R, Heisz M. Surveillance des expositions en laboratoire aux agents pathogènes humains et aux toxines, Canada 2019. Relevé des maladies transmissibles au Canada 2020;46(9):329–36. https://doi.org/10.14745/ccdr.v46i09a07f

- Note de bas de page 11

-

Atchessi N, Striha M, Edjoc R, Thompson E, El Jaouhari M, Heisz M. Surveillance des expositions en laboratoire aux agents pathogènes humains et aux toxines, Canada 2020. Relevé des maladies transmissibles au Canada, en 2020;47(10):468–76. https://doi.org/10.14745/ccdr.v47i10a04f

- Note de bas de page 12

-

Ritterson R, Casagrande R. Basic Scholarship in Biosafety Is Critically Needed To Reduce Risk of Laboratory Accidents. mSphere 2017;2(2):e00010-17. https://doi.org/10.1128/mSphere.00010-17

Appendice

| Activité principale | Description |

|---|---|

| Soins aux animaux | Activités telles que les soins quotidiens aux animaux et l'offre de traitement aux animaux |

| Autopsie ou nécropsie | Examens chirurgicaux post mortem à des fins telles que la détermination de la cause du décès ou l'évaluation de la maladie ou des blessures dans un but de recherche ou d'éducation |

| Culture cellulaire | Le processus de croissance des cellules dans des conditions contrôlées; il peut également s'agir de prélèvement de cellules d'un animal ou d'une plante |

| Éducation ou formation | Éducation ou formation des étudiants ou du personnel sur les techniques et procédures de laboratoire |

| Recherche animale in vivo | Expérimentation avec des animaux vivants non humains |

| Maintenance | Entretien, réparation ou nettoyage régulier et général de l'équipement et des installations |

| Microbiologie | Activités concernant la manipulation, l'isolement ou l'analyse de microorganismes dans leur état viable ou infectieux |

| Enquêtes moléculaires | Activités concernant la manipulation de matériel génétique à partir de microorganismes ou d'autres matières infectieuses en vue d'une analyse plus approfondie |

| Sérologie | Examen diagnostique ou étude scientifique des réactions immunologiques et des propriétés du sérum sanguin |

| Hématologie | Étude scientifique de la physiologie du sang |

| Type d'incident | Description |

|---|---|

| Déversement | Toute libération involontaire d'un agent de son contenant |

| Perte de confinement | Comprend le mauvais fonctionnement ou le mauvais usage des dispositifs ou de l'équipement de confinement et d'autres types de défaillances qui entraînent le déversement de l'agent à l'extérieur de l'enceinte de confinement ou sa libération |

| Lié à un objet pointu et tranchant | Piqûre d'aiguille, coupure avec un scalpel, une lame ou un autre objet pointu ou tranchant (i.e. verre brisé) |

| Lié à un animal | Comprend les morsures ou griffures d'animaux, ainsi que d'autres incidents d'exposition résultant d'un comportement animal (i.e. déplacement d'un animal entraînant une piqûre d'aiguille) |

| Lié à un insecte | Comprend les morsures d'insectes |

| Lié à l'ÉPI | Comprend soit de l'ÉPI inadéquat pour l'activité ou une défaillance de l'ÉPI d'une certaine façon |

| Lié à l'équipement | Comprend la défaillance de l'équipement, le mauvais équipement pour l'activité ou le mauvais usage de l'équipement |

| Lié à la procédure | Comprend les cas où les procédures écrites n'ont pas été suivies, étaient inadéquates ou absentes, ou étaient incorrectes pour l'activité |

|

|

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International