Communiquer efficacement avec le patient sur la vaccination

Téléchargez cet article en format PDF

Téléchargez cet article en format PDFPublié par : L'Agence de la santé publique du Canada

Numéro : Volume 49-7/8, juillet/août 2023 : Les maladies entériques : un problème de santé important au Canada

Date de publication : juillet/août 2023

ISSN : 1719-3109

Soumettre un article

À propos du RMTC

Naviguer

Volume 49-7/8, juillet/août 2023 : Les maladies entériques : un problème de santé important au Canada

Examen systématique

Communiquer efficacement avec le patient sur la vaccination : une revue systématique d’essais contrôlés randomisés

Chloé Desjardins1, Manon Denis-LeBlanc1,2,3, Christine Paquette Cannalonga1, Malek Rahmani1, Teresa A Gawargy1, Pierre-Marc Dion1, Jennifer Lacroix Harasym1, Salomon Fotsing1,2,3, Maria Cherba4, Nigèle Langlois5, Sylvain Boet1,3,6,7,8,9,10

Affiliations

1 Affaires francophones, Faculté de médecine, Université d’Ottawa, Ottawa, ON

2 Département de médecine familiale, Université d’Ottawa, Ottawa, ON

3 Institut du Savoir Montfort, Ottawa, ON

4 Département de communication, Faculté des Arts, Université d’Ottawa, Ottawa, ON

5 Bibliothèque des sciences de la santé, Université d’Ottawa, ON

6 Faculté d’éducation, Université d’Ottawa, Ottawa, ON

7 Départements d’anesthésiologie et de médecine de la douleur, Université d’Ottawa, Ottawa, ON

8 Département d’innovation en éducation médicale, Université d’Ottawa, Ottawa, ON

9 Programme d’épidémiologie clinique, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, Ottawa, ON

10 Centre de recherche Keenan, Li Ka Shing Knowledge Institute, Toronto, ON

Correspondance

Citation proposée

Desjardins C, Denis-LeBlanc M, Paquette Cannalonga C, Rahmani M, Gawargy TA, Dion P-M, Lacroix Harasym J, Fotsing S, Cherba M, Langlois N, Boet S. Communiquer efficacement avec le patient sur la vaccination : une revue systématique d’essais contrôlés randomisés. Relevé des maladies transmissibles au Canada 2023;49(7/8):366–76. https://doi.org/10.14745/ccdr.v49i78a05f

Mots-clés : communication, essais contrôlés randomisés, vaccins, hésitation vaccinale

Résumé

Contexte : La bonne communication entre le professionnel de la santé et son patient est essentielle pour éclairer les bénéfices et risques de la vaccination. Malgré la disponibilité de vaccins efficaces, une réticence prévaut, parfois alimentée par une communication sous-optimale induisant un manque de confiance. Une évaluation de l’efficacité d’une stratégie de communication, pour laquelle les professionnels de la santé sont formés, reste à être menée.

Objectif : Revue systématique d’études avec un essai contrôlé randomisé (ECR) afin de définir et d’évaluer l’impact de la communication des professionnels de la santé sur l’adhésion à la vaccination par les patients.

Méthodes : Nous avons effectué une recherche structurée sur Medline, Embase, CENTRAL, PsycINFO et CINAHL. Les études sélectionnées incluent celles ayant comme participants des professionnels de la santé autorisés à administrer des vaccins selon les directives canadiennes. Les critères de jugement primaux comprennent le taux vaccinal ou le taux d’hésitation vaccinale.

Résultats : Neuf articles ont été inclus. Cinq études (n = 5) ont rapporté une efficacité de l’intervention selon l’adhésion vaccinale. Les résultats sont largement représentés par l’hésitation vaccinale parentale pour le virus du papillome humain (VPH) ou la vaccination infantile tandis que trois études (n = 3) ciblent la population générale. Le risque de biais relatif aux études est soit faible (n = 7) ou ayant certaines inquiétudes (n = 2).

Conclusion : L’efficacité de la communication varie selon les études et les connaissances acquises à l’aide de formations. Les études futures devront étudier la communication auprès des professionnels de la santé pour établir un consensus de formations optimales et adaptées.

Introduction

La vaccination est efficace pour éviter de nombreuses maladies et leurs formes graves. Cependant, certains patients hésitent à se faire vacciner malgré les conséquences potentiellement néfastes sur leur santé et celle de la population. Cette hésitation provient de multiples facteurs complexes, parfois interconnectésNote de bas de page 1Note de bas de page 2Note de bas de page 3Note de bas de page 4Note de bas de page 5Note de bas de page 6Note de bas de page 7. Parmi les raisons possibles, il peut y avoir un manque de confiance envers les professionnels de la santé et les institutions, un manque d’habileté de communication chez les professionnels de la santé avec les patientsNote de bas de page 4Note de bas de page 5Note de bas de page 7, ou bien des difficultés à s’orienter face aux informations disponibles, parfois contradictoiresNote de bas de page 1Note de bas de page 2Note de bas de page 3Note de bas de page 5.

La communication médecin-patient est définie dans la littérature comme une composante clé de la relation thérapeutique permettant de développer un lien de confiance qui aboutit à des soins optimauxNote de bas de page 5Note de bas de page 7Note de bas de page 8Note de bas de page 9. Le lien de confiance est important pour discuter de la vaccination, puisque le processus décisionnel a un impact sur la sécurité individuelle et communautaireNote de bas de page 1. Étant donné l’importance de la communication à la prise de décisions des soins, il est possible qu’une intervention de communication auprès des professionnels de la santé puisse influencer l’adhésion vaccinale. Compte tenu de la pandémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) et de ses répercussions, y compris le manque de ressources pédagogiques en compétences communicationnelles avec les patients, une intervention de communication est d’autant plus importante pour adresser les limites des institutions de santé et la méfiance envers le vaccin contre la COVID-19. En l’absence d’une intervention, les limites actuelles peuvent entraîner une méfiance envers de futurs vaccins en temps de crise sanitaire. L’efficacité de celle-ci n’a pas encore été évaluée de façon systématique.

Objectifs

Nous avons effectué une revue systématique d’essais contrôlés randomisés (ECR) afin de définir et évaluer l’impact de la communication des professionnels de la santé sur l’adhésion à la vaccination par les patients.

Méthodes

Protocole et enregistrement

Cette revue systématique a été menée selon les standards AMSTAR-2 (A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews)Note de bas de page 10 et les lignes directrices PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) Note de bas de page 11. Le protocole a été enregistré auprès de l’International Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO) (CRD42022330645).

Critères d’éligibilité

Tous les ECR dans lesquels les participants étaient des professionnels de la santé autorisés à administrer des vaccins (médecins, infirmiers, pharmaciens et médecins résidents) sont éligibles. Nous avons inclus les études où la communication sur l’adhésion à la vaccination était l’intervention principale. Nous avons exclu les études dans lesquels les professionnels de la santé étaient des étudiants en médecine, sciences infirmières et sciences pharmaceutiques (non autorisés à administrer des vaccins selon les directives canadiennes). Nous avons aussi exclu les études dont l’intervention visait les patients et non les professionnels de la santé. Les articles non évalués par des pairs, les résumés de conférence, les lettres, les éditoriaux ainsi que les commentaires n’étaient pas éligibles.

Sources d’information

Deux examens de recherche électroniqueNote de bas de page 12 ont été effectués, une stratégie de recherche Medline et une traduction de la recherche CINAHL RCT Filter. MEDLINE(R) ALL via Ovid, Embase Classic + Embase via Ovid, Cochrane Central Register of Control Trials via Ovid, APA PsycINFO via Ovid et CINAHL via EBSCO ont été consultées.

Recherche

La stratégie de recherche (matériel supplémentaire A) a été développée par une spécialiste de l’information avec l’équipe de recherche et révisée par un second spécialiste de l’information telle que suggérée dans le guide « Peer Review of Electronic Search Strategies (PRESS) »Note de bas de page 12. Les critères d’éligibilités (boîte 1) comprend aucune limite de langue ou de date de publication n’a été appliquée. Un filtre pour les ECR publiés a été appliquéNote de bas de page 13. La stratégie de recherche a été élaborée dans Medline puis traduite dans les autres bases de données. Les principaux concepts de recherche comprenaient des termes MeSH liés à l’adhésion aux vaccins, aux professionnels de la santé et à la communication. Seules les études publiées et disponibles en français ou en anglais étaient retenues. La liste des références citées dans les études incluses a été également recherchée. La liste finale d’études incluses a été révisée par des experts de contenu pour confirmer leur pertinence.

Boîte 1 : Critères d’éligibilité de la stratégie de recherche

Population : professionnels de la santé autorisés à administrer des vaccins (médecins, infirmiers, pharmaciens et médecins résidents)

Intervention : formation en communication auprès des professionnels de la santé à appliquer lors des consultations de vaccination seulement

Comparaison : un groupe contrôle de professionnels de la santé n’ayant reçu aucune intervention de communication

Critère de jugement : l’adhésion à la vaccination qui est définie comme recevoir, avoir l’intention de recevoir ou avoir moins d’hésitation à recevoir la série de vaccins spécifiques à la prévention de la maladie selon le calendrier suggéré par l’autorité nationale en vaccination

Date de l’étude : pas de limite

Méthode : essai contrôlé randomisé

Langue de publication : pas de limite initiale

Date de publication : pas de limite

Sélection des études

Les études ont été téléversées à un logiciel web, Covidence (version 2.0, Veritas Health Innovation, Melbourne, Australie)Note de bas de page 14, et les doublons supprimés. Un outil pilote d’évaluation, développé par l’équipe de recherche et testé sur 30 articles aléatoirement sélectionnés (matériel supplémentaire B), a été raffiné jusqu’à ce qu’un accord interjuge subjectivement acceptable soit établi. L’évaluation de chaque niveau d’inclusion a été effectuée par des paires d’examinateurs indépendants et les conflits résolus par un tiers.

Extraction des données

Une grille d’extraction des données (matériel supplémentaire C), développée par l’équipe de recherche, a été testée par les mêmes examinateurs. L’extraction s’est faite en double par les paires d’examinateurs et le consensus par un tiers. Les données extraites incluent les caractéristiques de publication (nom de l’auteur principal, année de publication, lieux de collecte de données), les caractéristiques de l’étude (objectif, design et contexte de l’étude, le nombre de professionnels de la santé, critères de jugements), le type de professionnel de la santé, puis les détails de l’intervention et les résultats.

Risque de biais inhérent à chacune des études

Les paires d’examinateurs ont évalué les études incluses pour des risques de biais selon le « Risk of Bias Tool 2 for Randomized Controlled Trials (RoB 2) »Note de bas de page 15. L’outil permet d’évaluer les risques de biais attribués à la conception de l’étude, la conduite et le rapport des données. Pour chacun des domaines, un questionnaire permet d’établir le niveau de risque à « faible », « certaines inquiétudes » ou bien « élevé ». L’ensemble des domaines doivent être majoritairement à faible risque risque pour considérer l’étude fiableNote de bas de page 15.

Synthèse des données

Une description de toutes les études incluses est présentée dans des tableaux contenant des informations sur la qualité démographique, clinique et méthodologique. Les résultats sont résumés de manière qualitative, étant donné l’hétérogénéité des études incluses.

Résultats

Sélection des études

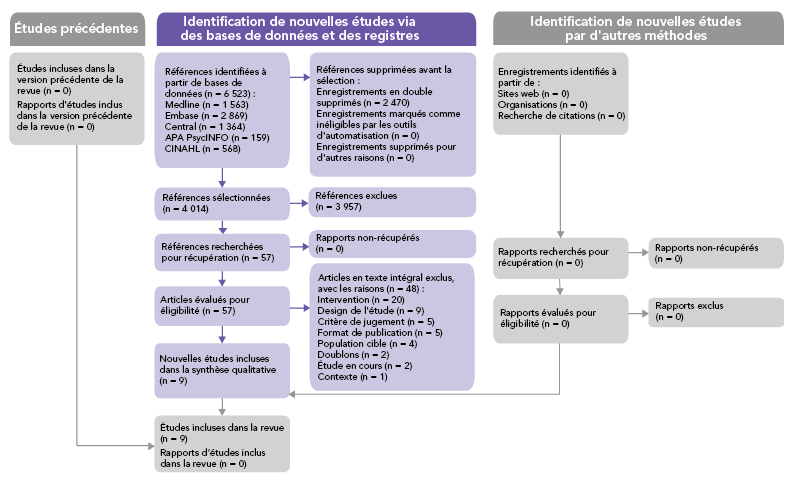

La recherche a identifié 6 484 études. Après l’élimination de doublons, 4 014 études ont été évaluées pour leur admissibilité, dont 57 articles en texte intégral, 48 études exclues et 9 incluses (figure 1).

Figure 1 - Équivalent textuel

La figure présente la quantité d’études sélectionnées selon les lignes directrices PRISMA. La recherche a identifié 6 484 études. Après l’élimination de doublons, 4 014 études ont été évaluées pour leur admissibilité, dont 57 articles en texte intégral, 48 études exclues et 9 incluses. Les études incluses (n = 9) ont employé une formation en communication ayant différents formats ciblant différentes connaissances, y compris la compréhension du virus, le fonctionnement du vaccin, la communication assertive, les recommandations efficaces et la perspective du patient. Le contexte vaccinal portait sur les maladies infantiles (n = 2), les infections pneumoniques/influenza (n = 3), ou le virus du papillome humain (VPH) (n = 4). Six études portaient sur l’hésitation vaccinale parentale et trois études sur l’hésitation vaccinale adulte.

Caractéristiques des études sélectionnées

Les études incluses (n = 9) ont employé une formation en communication ayant différents formats ciblant différentes connaissances, y compris la compréhension du virus, le fonctionnement du vaccin, la communication assertive, les recommandations efficaces et la perspective du patient. Le contexte vaccinal portait sur les maladies infantiles (n = 2), les infections pneumoniques/influenza (n = 3), ou le virus du papillome humain (VPH) (n = 4). Six étudesNote de bas de page 16Note de bas de page 17Note de bas de page 18Note de bas de page 19Note de bas de page 20Note de bas de page 21 portaient sur l’hésitation vaccinale parentale et trois études sur l’hésitation vaccinale adulteNote de bas de page 22Note de bas de page 23Note de bas de page 24. Les caractéristiques générales sont dans le tableau 1.

| Premier auteur, année | Pays de recueil de données | Type d’étude | Contexte | Taille de l’échantillon (n), Âge/sexe (%) |

Population | Durée de l’étude et format | Objectif(s) de l’étude | Risque de biais |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Abdel-Qader, 2022Note de bas de page 22 |

Jordanie |

ECR |

Pratique privée de pharmaciens et médecins |

320 praticiens |

Médecins; pharmaciens |

16 séances de formation en ligne |

Étudier l’hésitation à se faire vacciner et évaluer l’efficacité d’une intervention collaborative médecin-pharmacien pour améliorer l’hésitation adulte à se faire vacciner contre la COVID-19. |

Certaines inquiétudes |

Boom, 2010Note de bas de page 16 |

États-Unis |

ECR |

Pratiques communautaires de médecine pédiatrique et familiale |

189 praticiens |

Médecins |

Un an; formation 1 heure/jour à la pause du dîner |

Évaluer l’efficacité d’une intervention de formation continue en milieu universitaire visant à augmenter les taux de vaccination des enfants dans les cabinets de pédiatrie et de médecine familiale d’une grande région métropolitaine. |

Risque faible |

Brewer, 2017Note de bas de page 17 |

États-Unis |

ECR |

Cliniques de médecine pédiatrique et familiale |

30 cliniques (n praticiens NR) |

Médecins; Infirmières; Non précisé (i.e. professionnels de la santé ou personnel autorisé) |

Quatre formations en clinique d’une heure |

Déterminer l’efficacité de la formation des prestataires pour améliorer leurs recommandations à l’aide d’annonces présomptives ou de conversations participatives pour la couverture vaccinale contre le VPH. |

Risque faible |

Dempsey, 2018Note de bas de page 18 |

États-Unis |

ECR |

Cabinets de soins primaires |

16 cliniques/188 praticiens |

Médecins; Infirmières; Non précisé (i.e. professionnels de la santé ou personnel autorisé) |

Série de deux sessions de formation lors de rencontres développementales d’équipe sur 6 mois |

Évaluer l’effet d’une intervention de communication sur le vaccin VPH à 5 composantes, menée par des professionnels de la santé, sur la vaccination VPH des adolescents. |

Risque faible |

Gatwood, 2021Note de bas de page 23 |

États-Unis |

ECR |

Deux chaînes régionales de pharmacies communautaires |

96 pharmacies (n praticiens NR) |

Pharmaciens |

Durée de la formation non rapportée; les résultats ont été comptabilisés pour une période de 6 mois pré-intervention et post-intervention |

Évaluer l’impact d’un programme de formation à la communication visant à améliorer la promotion par les pharmaciens du vaccin antipneumococcique chez les adultes à haut risque du Tennessee. L’objectif était de permettre aux pharmaciens d’aborder plus facilement les croyances et les attitudes de chaque patient à l’égard de la vaccination, en particulier les adultes souffrant de maladies chroniques qui les exposent à un risque élevé d’infection invasive à pneumocoques. |

Risque faible |

Gilkey, 2019Note de bas de page 19 |

États-Unis |

ECR |

Cliniques de soins ambulatoires de Cook Children's |

25 cliniques/77 praticiens |

Médecins |

Une heure de formation en clinique |

Évaluer les efforts d’un système de la santé pédiatrique pour améliorer la couverture vaccinale contre le VPH chez les patients adolescents. Les objectifs étaient d’évaluer dans quelle mesure un programme d’amélioration de la qualité (AQ) a atteint les cliniques et les médecins ainsi que l’impact du programme sur la couverture vaccinale contre le VPH. |

Risque faible |

Henrikson, 2015Note de bas de page 20 |

États-Unis |

ECR |

Cliniques ambulatoires de pédiatrie et de médecine familiale |

56 cliniques/526 praticiens |

Médecins |

45 minutes de formation; intervention de 10 mois |

Vérifier si une nouvelle intervention de communication ciblant les médecins peut améliorer la confiance des médecins dans la communication et réduire l’hésitation à se faire vacciner chez les mères de nourrissons. |

Certaines inquiétudes |

Muñoz-Miralles, 2021Note de bas de page 24 |

Espagne |

ECR |

Centres de soins de santé primaires urbains et ruraux |

57 praticiens |

Médecins; infirmières |

Durée de la formation n’est pas rapportée; intervention d’un an |

Déterminer l’efficacité d’une intervention brève pour augmenter la couverture vaccinale contre l’influenza par rapport aux conseils habituels chez les personnes qui la refusent, et enregistrer les principales raisons du refus de se faire vacciner. |

Risque faible |

Szilagyi, 2021Note de bas de page 21 |

États-Unis |

ECR |

Pratiques de soins primaires pédiatriques |

48 cliniques/234 praticiens |

Médecins |

Trois modules de formation en ligne de 20–30 minutes; intervention de 6 mois |

Évaluer l’effet d’une formation à la communication en ligne pour les cliniciens sur les occasions manquées de vaccination contre le VPH dans l’ensemble et lors des visites de soins de santé, des visites pour maladie aiguë ou chronique et sur les taux de vaccination contre le VPH des adolescents. |

Risque faible |

Synthèse des résultats

Parmi les études (n = 9) incluses, l’efficacité des interventions variait grandement selon le format de la formation (5 efficacesNote de bas de page 17Note de bas de page 18Note de bas de page 21Note de bas de page 22Note de bas de page 24; 3 aucune différence significativeNote de bas de page 16Note de bas de page 19Note de bas de page 20; 1 inefficaceNote de bas de page 23). Une analyse descriptive de la communication adoptée et de ses résultats est présentée ci-dessous. Les outils de mesure, les critères de jugements primaires et les résultats avec signification statistique sont résumés au tableau 2.

| Premier auteur, année | Outil(s) de mesure des résultats | Nom de(s) critère(s) de jugement(s) primaire(s) | Conclusion des résultats primaires |

|---|---|---|---|

Abdel-Qader, 2022Note de bas de page 22 |

Sondage autodéclaré pré et post-intervention évaluant l’hésitation et la résistance envers les vaccins selon la perspective des médecins. |

L’impact d’une formation collaborative Médecins-Pharmaciens sur l’hésitation et la résistance pour un vaccin contre la COVID-19. |

Les proportions d’hésitation et de résistance pour un vaccin contre la COVID-19 ont été significativement réduites (20,1 % et 7,8 % vs 64,3 % et 35,7 %, p < 0,05) incluant un mois après la formation (3,3 % vs 11,1 %). La proportion de sujets vaccinés a considérablement augmenté (51,6 % vs 0,0 %) un mois après la formation. Il n’y avait pas de différence significative quant à la proportion de patients vaccinés entre le groupe intervention et contrôle. |

Boom, 2010Note de bas de page 16 |

L’application « Clinical Assessment Software Application (CASA) » produite par le CDC (saisie et base de données relative à la vaccination). |

Taux vaccinal des enfants âgés de 12 à 23 mois. |

Il n’y avait aucune différence significative pour le pourcentage moyen de vaccination à jour pour les groupes de contrôle et d’intervention (19–23 mois) (44 % vs 51 %, p < 0,05). Après un an, il y avait une différence significative entre les pourcentages moyens de vaccination à jour pour les pratiques contrôle (41 %) et les pratiques d’intervention (52 %; p < 0,05). |

Brewer, 2017Note de bas de page 17 |

Données sur la couverture vaccinale, la spécialité, le nombre de patients, le sexe des patients et l’admissibilité des patients aux vaccins financés par l’État selon le « North Carolina Immunization Registry (NCIR) ». |

Taux vaccinal contre le VPH chez les patients âgés de 11 à 17 ans. |

La formation de l’annonce présomptive démontre une augmentation significative pour l’initiation à la vaccination contre le VPH à 6 mois chez les adolescents de 11 ou 12 ans vs le groupe contrôle (5,4 % de différence, IC 95 % : 1,1 %–9,7 %). Il n’y avait pas de différence significative pour la formation par conversation. Il n’y avait pas de différence significative chez les adolescents de 13 à 17 ans chez les deux formations. |

Dempsey, 2018Note de bas de page 18 |

Les données relatives à la vaccination ont été extraites du dossier médical électronique de chaque cabinet. |

Initiation à la série de vaccins contre le VPH (1 dose). |

Les adolescents dans les pratiques d’intervention étaient significativement plus souvent initiés à la vaccination du VPH (aRC : 1,46; 95 % IC : 1,31–1,62) et d’achever les doses vaccinales (aRC : 1,56; IC 95 % : 1,27–1,92) que celles des groupes contrôles. |

Gatwood, 2021Note de bas de page 23 |

Dossiers de distribution vaccinale (pneumocoque, grippe, herpès zoster) fournis par Walgreens dans les régions de Memphis et Nashville, Tennessee. |

Augmentation du taux de la vaccination antipneumococcique. |

Les personnes de la région de Memphis, comparativement à la région de Nashville se montrent moins d’accord avec le fait que les vaccins sont un bon moyen de se protéger contre les maladies (73,8 % vs 79,7 %, p < 0,05), indiquant une probabilité moindre de suivre les recommandations vaccinales (73,4 % vs 78,3 %, p < 0,05) et plus d’inquiétude quant aux effets secondaires (47,1 % vs 35,8 %, p < 0,0001). Entre les périodes de 6 mois en 2018 et 2019, les taux vaccinaux antipneumococciques administrés (sur l’ensemble des patients) ont diminué dans les deux régions. |

Gilkey, 2019Note de bas de page 19 |

DME pour évaluer la couverture vaccinale. |

Couverture VPH (minimum 1 dose) pour : |

Dans l’échantillon global (modèle 1), la couverture vaccinale contre le HPV a augmenté de 8,6 points de pourcentage (intervention) et de 6,4 points de pourcentage (contrôle). L’effet du traitement n‘était pas statistiquement significatif selon un modèle linéaire hiérarchique et un coefficient non standardisé (b) (b = 0,023; ET = 0,018; p < 0,05). Il y a une variance considérable de la couverture vaccinale contre le VPH entre les médecins et les cliniques dans le modèle 1, la majorité de la variance totale se situant au niveau des médecins (74 %) vs les cliniques (74 %) vs le niveau de la clinique (14 %). |

Henrikson, 2015Note de bas de page 20 |

Score de la mère au test « Attitudes des parents à l’égard des vaccins de l’enfance ». |

Hésitation maternelle à se faire vacciner à 6 mois (dichotomique). |

L’intervention n’a eu aucun effet sur l’hésitation de la mère à se faire vacciner (p = 0,78). L’ajustement pour le score PACV de base et la race a donné des résultats similaires (RC : 1,22, IC 95 % : 0,47–2,68; OR : 1 indique qu’il n’y a pas de différence entre les 2 groupes). |

Muñoz-Miralles, 2021Note de bas de page 24 |

Dossiers médicaux électroniques. |

Taux de vaccination. |

L’intervention était efficace au niveau global (RC : 2,48 [1,61–3,82], p < 0,001) et chez les personnes âgées de 60 ans et plus (en bonne santé RC : 2,62 [1,32–5,17], et avec facteurs de risque RC : 2,95 [1,49–5,79]). Il n’y avait pas de différence statistiquement significative quant à l’efficacité de l’intervention chez les personnes de moins de 60 ans présentant des facteurs de risque ou entre différentes maladies. |

Szilagyi, 2021Note de bas de page 21 |

Dossiers médicaux électroniques. |

Pourcentage de visites au cabinet avec une opportunité manquée de vaccination contre le VPH pour l’initiation du vaccin. |

Le taux d’occasions manquées a diminué dans les pratiques d’intervention vs les pratiques témoins de 6,8 % (IC 95 % : 3,9–9,7) pour l’initiation de la vaccination contre le VPH. Aucune différence significative n’a été constatée pour la vaccination subséquente. |

Efficacité des formations communicationnelles

Formations efficaces

Nous notons d’abord des formations qui se sont avérées efficaces dans le contexte du VPH. Celles-ci comprenaient des ressources éducatives et des recommandations adaptées aux patients. Suite à un webinaire autoguidé et deux séances de groupeNote de bas de page 18, l’application de l’entretien motivationnel pendant l’interaction médecin-patient a amélioré l’adhésion vaccinale contre le VPH chez les adolescents. Une formation similaire constituée d’un webinaire avec trois modules interactifs et des encouragements hebdomadaires pour éclaircir les questions courantes des patients a également amélioré l’adhésion vaccinaleNote de bas de page 21.

Nous observons d’ailleurs qu’une bonne communication médecin-patient comprend à la fois une bonne compréhension du virus, du vaccin et des raisons d’hésitation vaccinale. L’étude de Muñoz-Miralles et al.Note de bas de page 24 témoigne d’un effet positif chez les patients de 60 ans et plus suivant une brève intervention standardisée dans le contexte de l’influenza. Même si cette communication dépendait d’un guide directif, les médecins et infirmières ont été encouragés à adapter leur communication en adressant les raisons d’hésitations vaccinales, recueillies préalablement, avec des preuves empiriques.

Cet exemple peut être enrichi par l’intervention proposée par d’Abdel-Qader et al.Note de bas de page 22, qui intégrait la perspective de patients-partenaires dans le matériel de formation. La formation, organisée en 16 séances virtuelles dans un groupe Facebook privé, a invité des pharmaciens à être formés par huit médecins et huit pharmaciens. Cependant, les séances de formations incluaient particulièrement des témoignages de patients qui discutaient de leurs expériences avec la crise sanitaire et la vaccination. La perspective des patients-partenaires justifiait l’importance de la communication personnalisée au patient. Cette étude démontre une réduction significative de l’hésitation vaccinale et une augmentation des taux vaccinaux. Il est toutefois à noter que les résultats autodéclarés de cette étude peuvent présenter un biais.

Les formations adoptant une communication assertive ne peuvent être négligées. L’étude de Brewer et al.Note de bas de page 17 a démontré une amélioration de l’adhésion vaccinale au VPH en utilisant une annonce, soit une recommandation vaccinale donnée le jour de la consultation. La même étude a aussi évalué l’efficacité d’une conversation avec le patient pour présenter le vaccin afin de prendre une décision partagée, mais cette intervention n’a noté aucune différence significative.

Risque de biais relatif et transversal aux études

Sept étudesNote de bas de page 16Note de bas de page 17Note de bas de page 18Note de bas de page 19Note de bas de page 21Note de bas de page 23Note de bas de page 24 ont un risque faible et deux étudesNote de bas de page 20Note de bas de page 22 ont certaines inquiétudes (voir tableau 3). Un biais de suivi est présent, car le résultat de la randomisation des professionnels de la santé à un groupe d’intervention ou contrôle est connu par ceux-ci. Nous jugeons ce risque inévitable selon les considérations éthiques de consentement éclairé malgré le fait qu’il peut y avoir impact sur les résultats des études. Le second biaisNote de bas de page 20Note de bas de page 22 (biais de mesure) est pris en considération puisqu’il y avait l’utilisation de sondages autodéclarés qui peuvent avoir une influence sur la validité des résultats.

| Étude - Cochrane RoB 2 | Biais de randomisation | Biais de suivi | Biais d’attrition | Biais de mesure | Biais d’évaluation et de sélection | Risque global de biais |

|---|---|---|---|---|---|---|

Abdel-Qader, 2022Note de bas de page 22 |

Risque faible |

Certaines inquiétudes |

Risque faible |

Certaines inquiétudes |

Risque faible |

Certaines inquiétudes |

Boom, 2010Note de bas de page 16 |

Risque faible |

Certaines inquiétudes |

Risque faible |

Risque faible |

Risque faible |

Risque faible |

Brewer, 2017Note de bas de page 17 |

Risque faible |

Risque faible |

Risque faible |

Risque faible |

Risque faible |

Risque faible |

Dempsey, 2018Note de bas de page 18 |

Risque faible |

Certaines inquiétudes |

Risque faible |

Risque faible |

Risque faible |

Risque faible |

Gatwood, 2021Note de bas de page 23 |

Risque faible |

Certaines inquiétudes |

Risque faible |

Risque faible |

Risque faible |

Risque faible |

Gilkey, 2019Note de bas de page 19 |

Risque faible |

Certaines inquiétudes |

Risque faible |

Risque faible |

Risque faible |

Risque faible |

Henrikson, 2015Note de bas de page 20 |

Risque faible |

Certaines inquiétudes |

Risque faible |

Certaines inquiétudes |

Risque faible |

Certaines inquiétudes |

Muñoz-Miralles, 2021Note de bas de page 24 |

Risque faible |

Risque faible |

Risque faible |

Risque faible |

Risque faible |

Risque faible |

Szilagyi, 2021Note de bas de page 21 |

Risque faible |

Risque faible |

Risque faible |

Risque faible |

Risque faible |

Risque faible |

Discussion

Synthèse des niveaux de preuve

Les ECR évaluant l’efficacité des formations en communication auprès des professionnels de la santé sont peu nombreux et démontrent des résultats variés quant à l’adhésion vaccinale. Les études qui démontrent des résultats positifs ont souvent adopté une communication visant la formulation de recommandations optimales et la sensibilisation au besoin spécifique des patients.

Interprétations

L’efficacité des interventions ne semble pas dépendre simplement de la présence d’une communication adoptant des connaissances épidémiologiques et médicales, mais aussi d’une communication adaptée au patient comprenant les facteurs qui influencent la décision vaccinale. Les interventions les plus efficacesNote de bas de page 24Note de bas de page 25 portaient sur le VPH et visaient les parents de patients mineurs. Ces études ont potentiellement été élaborées à partir d’une meilleure compréhension de l’hésitation vaccinale parentale puisque les raisons d’hésitation vaccinale et le VPH ont préalablement été adressés par la recherche, une communication améliorée et le développement de recommandations de qualitéNote de bas de page 25. Une intervention adaptée, comme l’application d’entrevues motivationnellesNote de bas de page 18, est conséquemment perçue favorablement dans la littérature et par les professionnels de la santéNote de bas de page 6Note de bas de page 26Note de bas de page 27Note de bas de page 28. La vaccination infantile (excluant le VPH), au contraire, semble nécessiter plus de recherches tel qu’indiqué par les études de Brewer et al. et Henrikson et al.Note de bas de page 17Note de bas de page 20.

Les résultats contradictoires de l’efficacité de formations en communication peuvent soulever les questionnements sur le rôle potentiel plus large des compétences communicationnelles. En fait, la communication en relation thérapeutique ne se limite pas exclusivement au transfert de connaissances médicales vis-à-vis la vaccination en consultation clinique. Les deux parties, soit le professionnel de la santé et son patient, sont aussi influencées par une communication sociétale comprenant des facteurs sociopolitiques et culturels qui peuvent être diffusés par les autorités de santé publique et les rhétoriques populaires. Dans le cas du VPH, lié au sujet sensible de la sexualité adolescente et du genreNote de bas de page 29Note de bas de page 30Note de bas de page 31, plusieurs facteurs sociopolitiques ont incité une modification de l’approche vaccinale chez le publicNote de bas de page 32. La perception sociale et médicale parait dépendre de multiples variables incluant l’idéologie, les coutumes, la compréhension de santé, la responsabilité collective, la confiance et l’accessibilité aux soins de santéNote de bas de page 33.

Étant donné la complexité de l’hésitation vaccinale, nous souhaitons émettre l’hypothèse qu’une communication efficace doit prendre en compte les variables citées ci-dessus. La littérature marque l’inefficacité d’un algorithme universel. En 2015, une revue systématique portant sur l’hésitation vaccinale démontrait la nécessité d’un appel pour des stratégies adaptées à la population cible, les raisons d’hésitations et leur contexteNote de bas de page 34. Nous observons notamment que les études efficaces avaient tendance à former des recommandations avec subjectivité selon les inquiétudes du patient, mais l’intégration de l’ensemble de ces variables reste à être appliquée pour établir un lien de confiance avec les patients. D’autres interventions de communication socioculturellement adaptées seraient nécessaires à l’étude de ce sujet.

Limites

Il y a plusieurs limites à noter. D’autres études diversifiées auraient permis une meilleure portée des conclusions ainsi qu’une méta-analyse afin de comprendre le rapport entre différents groupes de professionnels de la santé, différentes maladies et vaccins et puis différentes formations en communication. Des études peuvent être manquantes considérant la large portée de la stratégie de recherche, l’exclusion d’articles publiés ni en anglais ou en français et que seules les études incluant des professionnels de la santé autorisés à administrer la vaccination au Canada ont été retenues. Certaines études comprenaient aussi différents lieux cliniques et des variables déterminantes qui peuvent avoir été ignorées ou absentes, telles que les taux d’infections régionales, le contexte de l’intervention (e.g. un programme vaccinal national ou régional) et la démographie de groupes de patients précis. Des ECR ont d’ailleurs seulement été inclus à l’étude pour leur méthodologie rigoureuse. Il aurait été aussi possible d’inclure des études de cohortes avec le même type d’intervention.

Conclusion

L’efficacité de la communication en lien avec la vaccination varie selon les études et les connaissances acquises à l’aide des formations. Cette revue systématique confirme le besoin d’études qui se concentrent sur la communication auprès des professionnels de la santé pour établir un consensus par rapport aux formations optimales et adaptées qui accroissent la confiance envers les institutions de santé. Il y ainsi le besoin d’études prenant compte d’initiatives qui inclut la perspective de patients dans la communication avec les professionnels de la santé.

Déclaration des auteurs

- C. D. — Participation à la conception de l’étude, rédaction de la version originale, acquisition et évaluation des données, analyse des données, révision et édition, approbation finale

- M. D-L. — Participation à la conception de l’étude, révision et édition, approbation finale

- C. P. C. — Acquisition et évaluation des données, révision et édition, approbation finale

- M. R. — Acquisition et évaluation des données, révision et édition, approbation finale

- T. A. G. — Acquisition et évaluation des données, révision et édition, approbation finale

- P-M. D. — Acquisition et évaluation des données, révision et édition, approbation finale

- J. L. H. — Participation à la conception de l’étude, révision et édition, approbation finale

- S. F. — Participation à la conception de l’étude, révision et édition, approbation finale

- M. C. — Participation à la conception de l’étude, révision et édition, approbation finale

- N. L. —Élaboration de la stratégie de recherche, révision et édition, approbation finale

- S. B. — Participation à la conception de l’étude, élaboration de la stratégie de recherche, analyse des données, révision et édition, approbation finale

Intérêts concurrents

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.

Financement

Cette revue systématique a reçu un financement de l’Agence de la santé publique du Canada.

Matériel supplémentaire

Ces documents sont accessibles dans le fichier « Matériel supplémentaire ».

Matériel supplémentaire A : Stratégie de recherche

Matériel supplémentaire B : Stratégies de communication efficace

Matériel supplémentaire C : Grille d’extraction des données

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International