Cadre de responsabilisation des services correctionnels pour Autochtones (CRSCA) Rapport annuel 2019-2020

C’est avec respect que nous tenons à souligner que la terre sur laquelle nous avons élaboré le présent rapport se trouve sur le territoire ancestral non cédé du peuple Algonquin Anishinaabe. Nous invitons tous les lecteurs de l’île de la Tortue à prendre quelques instants pour reconnaître la terre sur laquelle ils vivent et vaquent à leurs occupations. D’un océan à l’autre, nous reconnaissons le territoire ancestral non cédé de tous les peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui le considèrent comme le leur.

En outre, nous encourageons les lecteurs à réfléchir au passé, à être conscients de la façon dont une dynamique néfaste peut continuer d’être engendrée jusqu’à ce jour et à examiner la manière dont nous pouvons chacun, à notre façon, poursuivre la guérison collective et la véritable réconciliation.

Cadre de responsabilisation des services correctionnels pour Autochtones (CRSCA) Rapport annuel

2019-2020

Table des matières

- Cadre de responsabilisation des services correctionnels pour Autochtones (CRSCA) Rapport annuel 2019-2020

- Message du sous-commissaire principal

- Résumé

- Aperçu des résultats pour 2019-2020

- Texte historique et profil de la population

- Évaluation et admission

- Interventions correctionnelles

- Aperçu des interventions correctionnelles

- Inscriptions aux programmes

- Nombre médian de jours avant l’inscription à un programme

- Achèvement des programmes

- Aiguillage vers des programmes d’éducation et hausse du niveau de scolarité

- Projet de loi C-83, loi modifiant la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi

- Project de loi C-83pour les délinquants autochtones

- Accusations d’infractions disciplinaires et incidents de sécurité

- Sentiers autochtones

- Réinsertion sociale

- Surveillance

- Plan national relatif aux autochtones

- Délinquantes

- Population de délinquantes autochtones purgeant une peine ressort fédéral

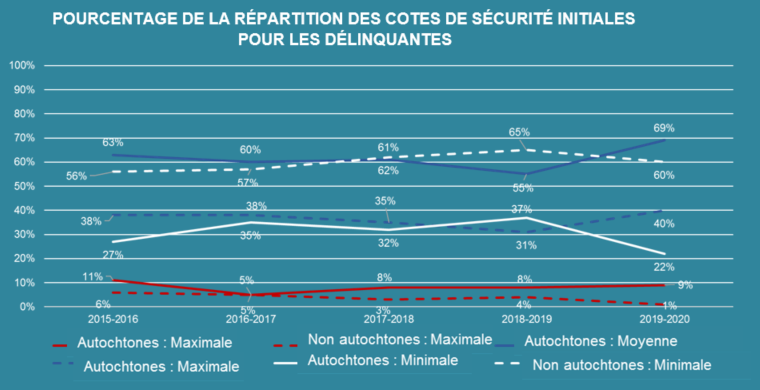

- Evaluation et admission

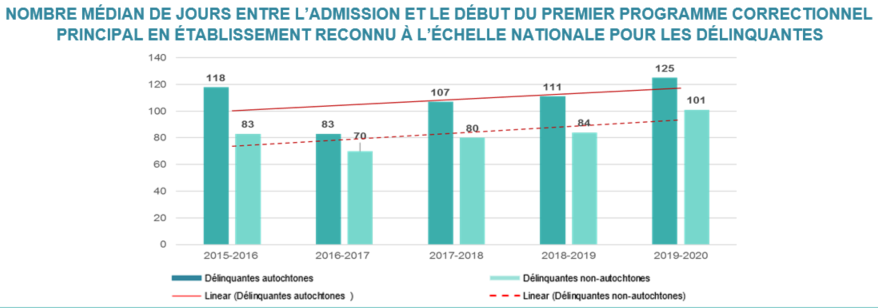

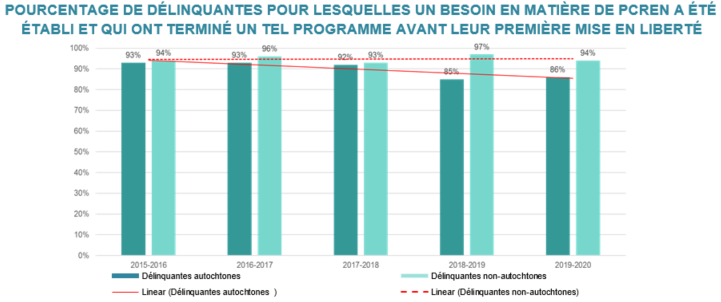

- Interventions correctionnelles

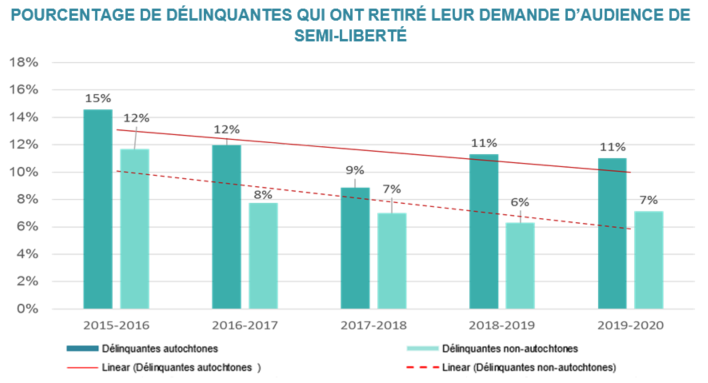

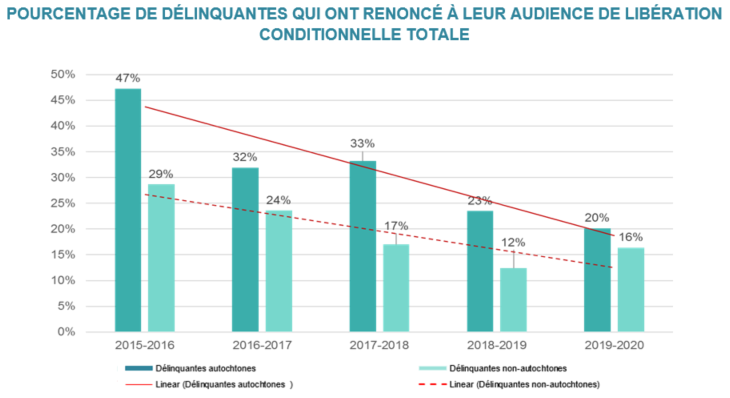

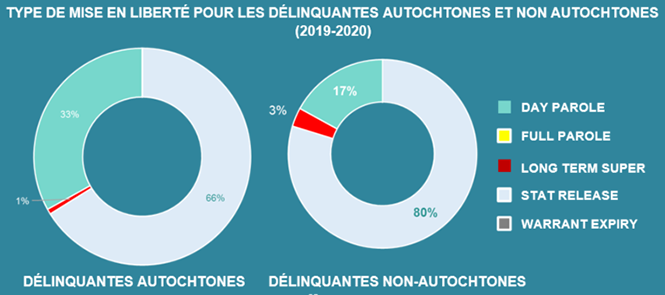

- Réinsertion sociale : audiences de semi-liberté et de libération conditionnelle totale

- Réinsertion sociale

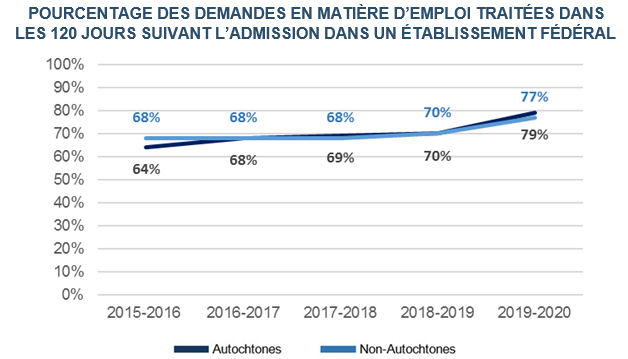

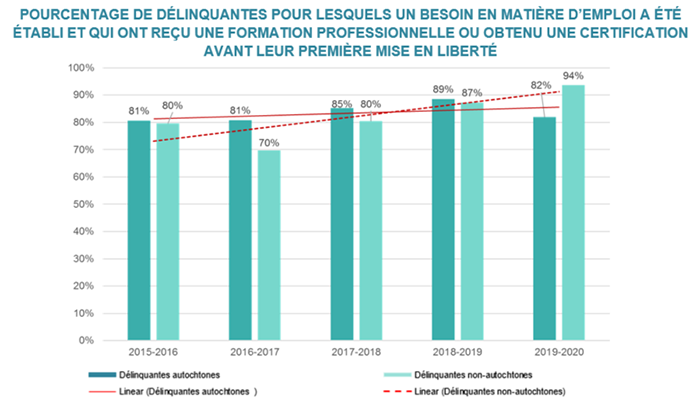

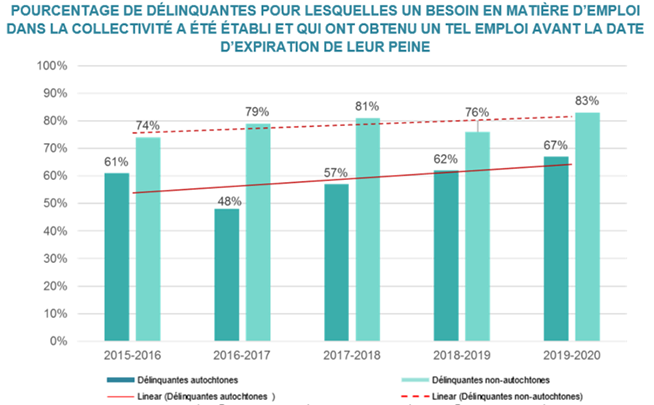

- Réinsertion sociale : emploi et formation professionnelle

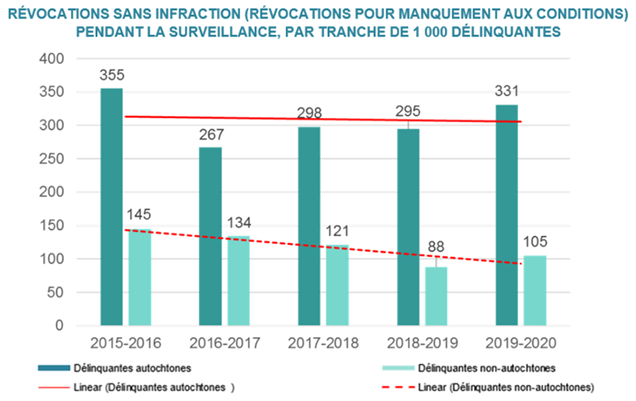

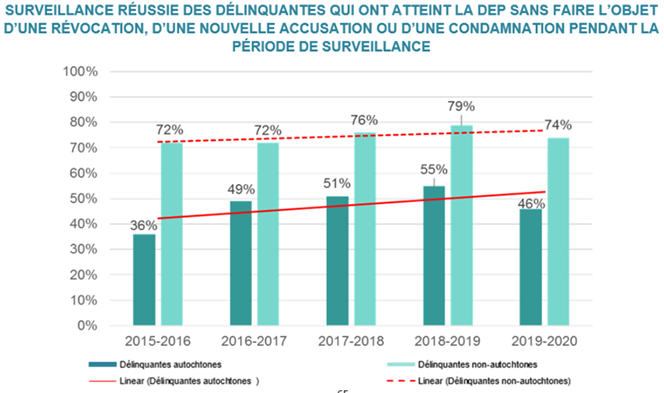

- Surveillance

- Considérations relatives aux inuits

- Conclusion

- Ressources supplémentaires

Message du sous-commissaire principal

À titre de sous-commissaire principal, je suis fier de présenter le Rapport annuel 2019-2020 sur le Cadre de responsabilisation des services correctionnels pour Autochtones (CRSCA). Il s’agit du 11e rapport annuel qui fournit des résultats sur le rendement des services correctionnels pour Autochtones au sein du Service correctionnel du Canada (SCC). Le rapport examine des points de réussite ainsi que des occasions pour améliorer les résultats correctionnels et répondre aux besoins particuliers des délinquants autochtones dans le cadre du Continuum de soins pour les Autochtones.

L’une des priorités durables de l’organisation consiste à compter sur une approche culturellement adaptée à l’égard des services correctionnels fédéraux, qui répond aux besoins particuliers des délinquants autochtones et qui tient compte de leurs réalités culturelles. Au Canada et à l’étranger, le SCC est largement considéré comme un chef de file dans l’élaboration et l’amélioration continue des services correctionnels fondés sur des données probantes.

Le SCC, conscient des besoins culturels et spirituels propres aux délinquants autochtones, a officiellement adopté le Plan national relatif aux Autochtones pour orienter ses programmes et ses activités et en a poursuivi la mise en œuvre. En 2019-2020, le SCC a connu du succès en ce qui concerne de multiples résultats correctionnels pour les délinquants autochtones, ce qui souligne son engagement à appuyer la réinsertion sociale réussie des délinquants autochtones.

Les tendances à la hausse sont encourageantes, et le SCC demeure déterminé à exercer une influence positive encore plus grande sur ces tendances, tout en se concentrant sur les écarts endémiques qui persistent dans l’ensemble des résultats correctionnels entre les populations de délinquants autochtones et non autochtones. S’attaquer à la représentation disproportionnée des Autochtones dans les services correctionnels et veiller à ce que les intervenants autochtones participent de manière significative, en tant que partenaires autonomes, à la réhabilitation et à la réinsertion sociale efficaces des délinquants autochtones sont des questions de justice sociale pressantes.

En 2019, afin de combler ces écarts continus, le SCC a mis sur pied un Sous-comité sur les services correctionnels pour Autochtones pour qu’il fournisse au Comité de direction une analyse stratégique, des conseils horizontaux et des recommandations sur les questions liées aux interventions et aux mesures de soutien à la réinsertion sociale efficaces et adaptées à la culture des délinquants issus des Premières Nations et des délinquants métis et inuits. C’est un honneur pour moi de présider cet important comité, et j’ai hâte de vous faire part des progrès réalisés à l’échelle du SCC dans les prochaines versions du rapport annuel.

À la suite de consultations avec les intervenants régionaux, nationaux et externes, une liste de priorités thématiques a été dressée pour éclairer l’orientation du Sous-comité. Ces priorités initiales comprennent le Plan national relatif aux Autochtones et le modèle d’intervention des centres d’intervention pour Autochtones (CIA), les programmes correctionnels, les résultats au chapitre de la mise en liberté sous condition, les initiatives des Sentiers autochtones et le recrutement et le maintien en poste d’employés autochtones. Les résultats liés au rendement présentés dans le CRSCA permettent d’adopter une approche fondée sur des données probantes pour formuler des recommandations afin d’améliorer les services correctionnels pour Autochtones au SCC.

À la fin de l’exercice 2019-2020, les effets de la pandémie mondiale de COVID-19 ont eu une incidence importante sur les opérations du SCC, y compris les interventions, le soutien et les services offerts aux délinquants autochtones. Plus précisément, les services des Aînés ont été fournis dans le cadre d’une approche axée sur le télétravail, et certaines activités, comme la prestation de programmes, ont été suspendues par intermittence conformément aux mesures de santé publique locales, provinciales et fédérales. L’incidence complète de ces mesures sera présentée dans le rapport sur le CRSCA du prochain exercice.

Quoi qu’il en soit, au cours de la dernière année, le SCC a mis davantage l’accent sur la transformation exhaustive des services correctionnels pour Autochtones, au moyen d’activités touchant les dispositions législatives, les politiques et les programmes, afin de trouver des solutions de rechange à l’incarcération et d’améliorer l’offre d’interventions et de mesures de soutien à la réinsertion sociale continues, holistiques, adaptées sur le plan culturel et significatives pour les délinquants autochtones.

Au cours de la prochaine année, j’ai hâte de poursuivre nos efforts collectifs pour aider les membres des Premières Nations, les Métis et les Inuits purgeant une peine de ressort fédéral à retourner dans leur collectivité pour y apporter une contribution positive.

Alain Tousignant

Sous-commissaire principal

Résumé

En 2019, afin de combler les écarts continus dans les résultats correctionnels pour les délinquants autochtones, le SCC a mis sur pied le Sous-comité sur les services correctionnels pour Autochtones du Comité de direction pour favoriser l’intégration et l’atteinte des objectifs dans les services correctionnels pour Autochtones et effectuer le suivi des résultats organisationnels dans ce domaine. Les commentaires et les recommandations du Sous-comité apporteront une perspective élargie au Comité de direction et aux responsables de secteur et aideront à établir les priorités, à collaborer et à diriger des initiatives organisationnelles clés visant à améliorer les interventions et les mesures de soutien à la réinsertion sociale pour les délinquants issus des Premières Nations et les délinquants métis et inuits.

Il y a de nombreux aspects à explorer dans le cadre d’une transformation complète des services correctionnels fédéraux pour Autochtones. Les domaines qui devraient entraîner les plus importantes répercussions potentielles, sur le plan tant social qu’économique, mettent l’accent sur l’achèvement des programmes correctionnels, les interventions adaptées à la culture, l’affectation des ressources et la collaboration avec les partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et non gouvernementaux.

Le Sous-comité examinera la possibilité d’offrir des services complémentaires et d’élargir les partenariats axés sur les résultats avec les fournisseurs de services autochtones, en plus des approches transformatrices à l’égard de l’affectation des ressources financières et humaines et des façons de régler les problèmes permanents touchant le recrutement et le maintien en poste d’employés autochtones.

Voici les domaines d’intérêt prioritaires cernés :

- lndice du risque criminel (IRC) : Répercussions de l’outil d’évaluation sur les délinquants autochtones.

- Plan national relatif aux Autochtones et centres d’intervention pour Autochtones;

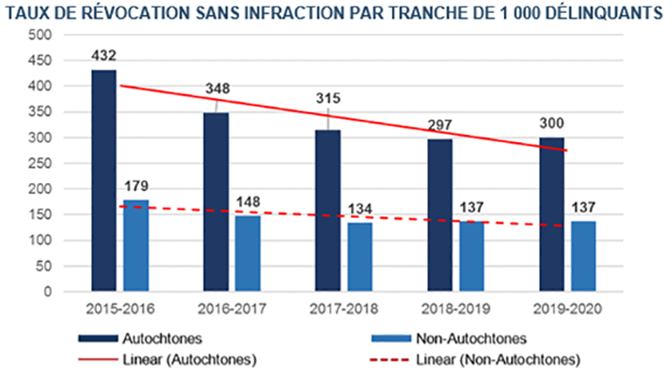

- Taux de suspension et de révocation.

- Initiatives des Sentiers autochtones

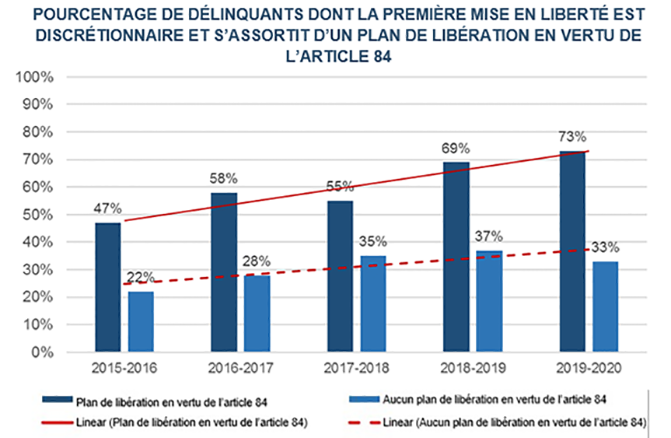

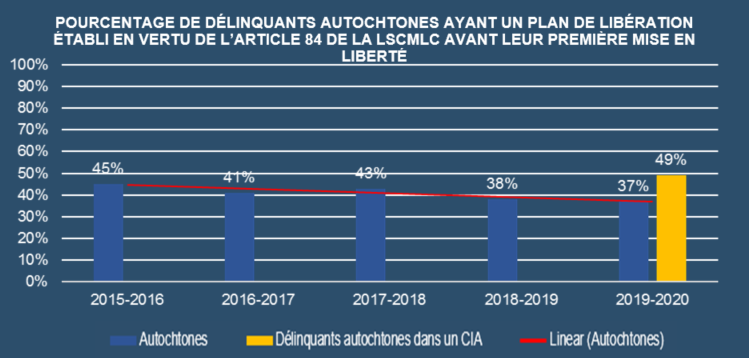

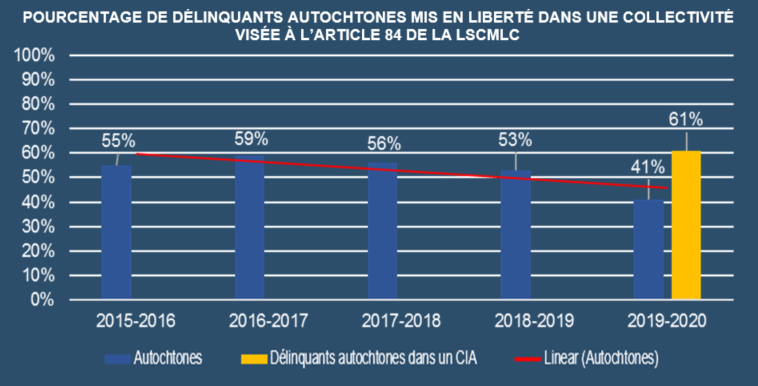

- Plans de libération en vertu de l’article 84 de la LSCMLC

- Augmentation du nombre de délinquantes autochtones

- Ressources – Recrutement et maintien en poste

- Domaines globaux

En réponse à l’augmentation mesurable des taux de changement du degré d’intensité des programmes chez les délinquants autochtones depuis l’adoption de IRC, les délinquants autochtones seront aiguillés vers des programmes d’intensité inférieure, le cas échéant, auxquels s’ajouteront des interventions adaptées à leur culture afin de répondre à leurs besoins. Un cadre et des orientations stratégiques claires seront élaborés afin de garantir l’uniformité de l’approche et de l’application.

La restriction relative aux infractions sexuelles sera retirée des critères d’admissibilité pour la participation au modèle des CIA afin de tenir compte des taux de participation inférieurs aux attentes observés dans toutes les régions pour les délinquants autochtones dans les CIA.

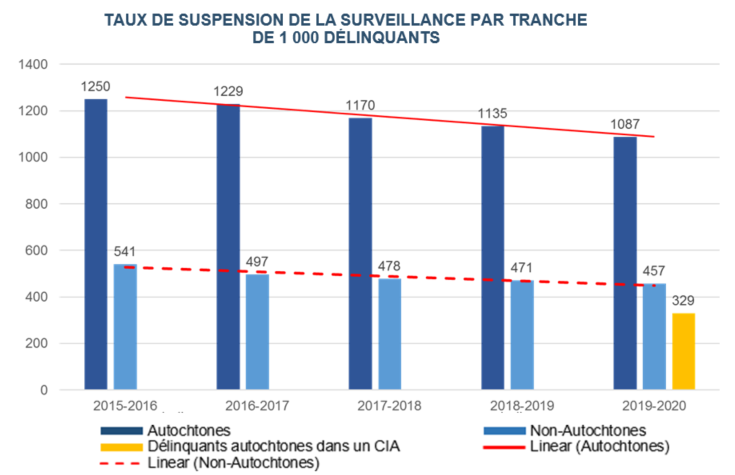

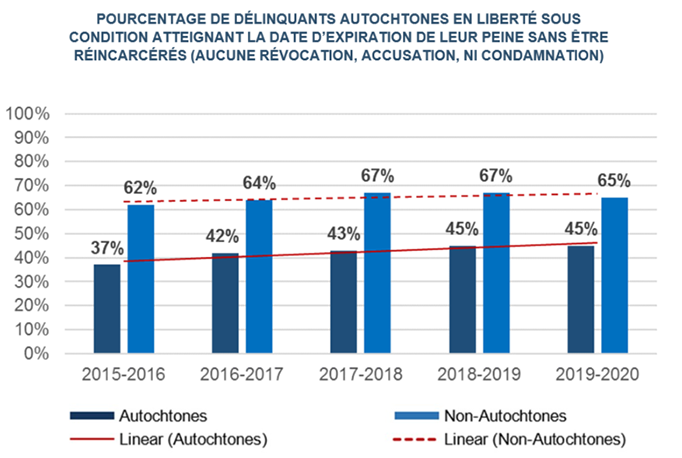

Une équipe spéciale se réunira afin d’examiner les domaines d’intérêt prioritaires cernés qui appuieront l’élaboration de stratégies à court et à long terme afin d’améliorer les taux de suspension et de révocation des délinquants autochtones. Une analyse ciblée des raisons expliquant les écarts dans les taux de suspension et de révocation, particulièrement entre les délinquantes autochtones et non autochtones, sera l’une des priorités de l’équipe spéciale.

Le modèle des Sentiers autochtones et ses critères d’admission seront revus afin d’en donner l’accès aux détenus des établissements à sécurité moyenne, ce qui comprend les nouveaux détenus, et de donner plus de chances aux délinquants autochtones des établissements à sécurité maximale d’interagir avec des Aînés, en se concentrant sur la qualité de la participation, plutôt que sur des exigences préétablies en matière de temps. Un examen supplémentaire de la capacité d’accueil des Sentiers autochtones sera mené dans les régions afin de s’assurer que chaque établissement a la bonne capacité d’accueil. Un cadre de mesure des résultats amélioré, fondé sur des définitions de la réussite élargies pour le modèle des Sentiers autochtones, sera élaboré afin de répondre à la perception d’échec et ainsi d’augmenter l’adhésion au sein du personnel.

Des objectifs propres à chaque unité seront mis en œuvre en ce qui concerne la représentation proportionnelle du personnel autochtone, en fonction de la disponibilité au sein de la population active régionale et du modèle de représentation des délinquants. Une plus grande souplesse sera appliquée aux processus de recrutement, ce qui comprend le recours au recrutement non annoncé de candidats autochtones et l’utilisation accrue des bassins de candidats autochtones, établis avec les collectivités, afin d’accroître le recrutement d’Autochtones.

De plus, les examens en cours visant à déterminer et à améliorer les outils et les stratégies d’évaluation normalisés touchant précisément le recrutement se poursuivront en collaboration avec les partenaires. Les stratégies comprendront la mise en œuvre d’initiatives régionales propres aux Autochtones dans le cadre du Programme de formation correctionnelle et d’autres pratiques d’embauche, comme des entrevues garanties et le traitement prioritaire.

Finalement, le Sous-comité examinera la possibilité de renforcer les aspects liés à la gouvernance du portefeuille des initiatives pour les Autochtones et de tirer parti des engagements intersectoriels pour obtenir du soutien financier supplémentaire et établir des synergies dans les domaines de préoccupation commune.

Aperçu des résultats pour 2019-2020

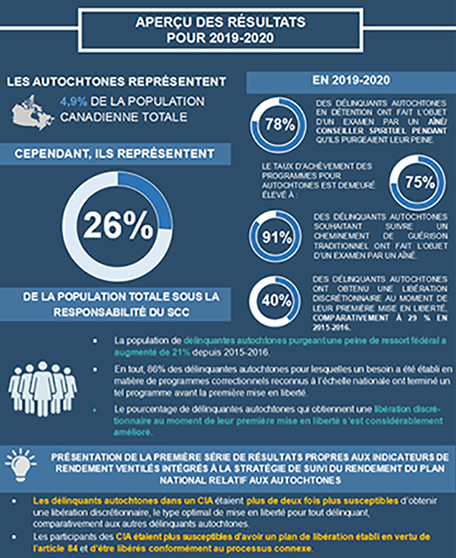

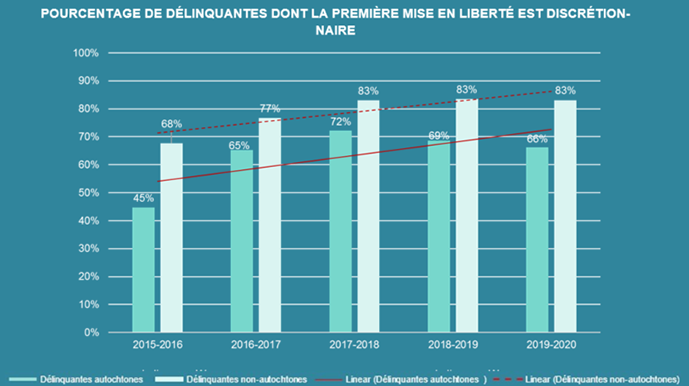

Titre : Aperçu des résultats pour 2019 2020. « Les Autochtones représentent 4,9 % de la population canadienne totale » et un groupe de cinq figures féminines accompagnées de puces portant sur les femmes autochtones incarcérées. Au bas de la page, un graphique d’une ampoule allumée accompagne les renseignements sur le Plan national relatif aux Autochtones. Les Autochtones représentent 4,9 % de la population canadienne totale. Cependant, ils représentent 26 % de la population totale sous la responsabilité du Service correctionnel du Canada (SCC). La population de délinquantes autochtones purgeant une peine de ressort fédéral a augmenté de 21 % depuis 2015 2016. Au total, 86 % des délinquantes autochtones pour lesquelles un besoin a été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont terminé un tel programme avant la première mise en liberté. Le pourcentage de délinquantes autochtones qui obtiennent une libération discrétionnaire au moment de leur première mise en liberté s’est considérablement amélioré. La première série de résultats est liée aux indicateurs de rendement ventilés intégrés à la stratégie de suivi du rendement du Plan national relatif aux Autochtones.

Aperçu des résultats pour 2019-2020

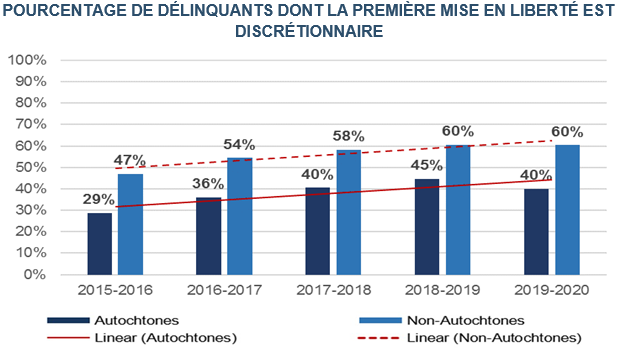

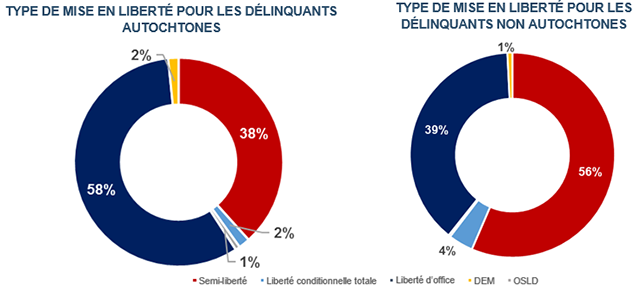

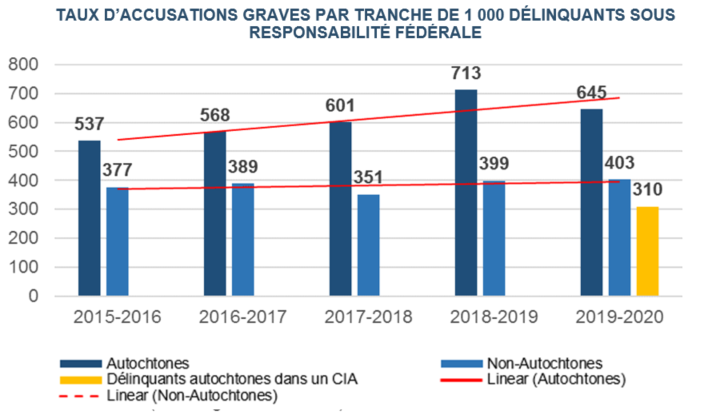

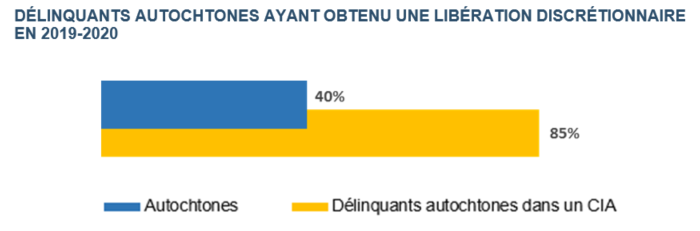

Les autochtones représentent 4,9% de la population canadienne totale cependant, ils représentent 26% de la population totale sous la responsabilité du SCC. En 2019-2020 78% des délinquants autochtones en détention ont fait l’objet d’un examen par un aîné/ conseiller spirituel pendant qu’ils. le taux d’achèvement des programmes pour autochtones est demeuré élevé à 75%. 91% des délinquants autochtones souhaitant suivre un cheminement de guérison traditionnel ont fait l’objet d’un examen par un aîné. 40% des délinquants autochtones ont obtenu une libération discrétionnaire au moment de leur première mise en liberté, comparativement à 29 % en 2015-2016.

- La population de délinquantes autochtones purgeant une peine de ressort fédéral a augmenté de 21% depuis 2015-2016.

- En tout, 86% des délinquantes autochtones pour lesquelles un besoin a été établi en matière de programmes correctionnels reconnus à l’échelle nationale ont terminé un tel programme avant la première mise en liberté.

- Le pourcentage de délinquantes autochtones qui obtiennent une libération discrétionnaire au moment de leur première mise en liberté s’est considérablement amélioré.

- Présentation de la première série de résultats propres aux indicateurs de rendement ventilés intégrés à la stratégie de suivi du rendement du plan national relatif aux autochtones

- Les délinquants autochtones dans un CIA étaient plus de deux fois plus susceptibles d’obtenir une libération discrétionnaire, le type optimal de mise en liberté pour tout délinquant, comparativement aux autres délinquants autochtones.

- Les participants des CIA étaient plus susceptibles d’avoir un plan de libération établi en vertu de l’article 84 et d’être libérés conformément au processus connexe.

Texte historique et profil de la population

Contexte historique et surreprésentation dans le système de justice pénale

<< Au moment de l’arrivée des Européens, les Autochtones leur ont enseigné comment survivre aux quatre saisons sur l’île de la Tortue. À mesure que les Européens ont pris leur aise, les peuples autochtones ont entravé leur désir de prendre le contrôle des terres. De nombreuses politiques coloniales ont tenté de se débarrasser des Autochtones et, à mesure que les Européens se sont déplacés vers l’intérieur des terres, des Autochtones ont été tués ou déplacés. À mesure que de nouveaux gouvernements ont été formés, ils ont pris des décisions stratégiques comme l’établissement des pensionnats, retirant les enfants de leur foyer. La raison était de “faire sortir l’Indien de l’enfant”. Eh bien, en plus de 500 ans, les Autochtones ont fait preuve de résilience et ont survécu malgré les obstacles.

Dans les pensionnats, il n’y avait aucun contact avec la famille ni aucune vie familiale. À la maison, les parents n’avaient pas d’enfants, et on avait l’impression que la vie n’avait pas de but. Les enfants ont été victimes de sévices physiques, psychologiques et sexuels dans les pensionnats. Le nombre de décès y était étonnamment élevé. Finalement, ceux qui ont eu la chance de retourner chez eux l’ont fait. Il n’y avait pas de liens familiaux et ils ne pouvaient plus parler leur langue. Les cérémonies autochtones ont été interdites. Les enfants se sont retrouvés avec des parents qu’ils connaissaient à peine. Beaucoup se sont tournés vers la toxicomanie pour s’en sortir. Il n’y avait pas d’amour, la famille n’était plus la famille et la toxicomanie a envahi de nombreuses collectivités. Les parents et les enfants avaient l’impression qu’ils n’avaient aucune identité ni aucun but dans la vie. La colère à l’égard des systèmes coloniaux et de la vie elle-même a été transmise aux enfants. Beaucoup sont partis ou se sont enfuis de chez eux.

Bon nombre d’entre eux finissent par être incarcérés, après être passés par un système de justice pénale principalement dirigé par des personnes qui ne comprennent pas fondamentalement ce que c’est que d’être un Autochtone. En raison du passé, les jeunes et les adultes font face à des problèmes d’identité, à un manque d’amour et à l’absence de but et ressentent de la haine, de la colère, de la douleur intérieure et de la méfiance. Maintenant que les gardiens du savoir autochtone, les Aînés et les agents de liaison autochtones travaillent avec notre peuple à l’intérieur, en tenant des séances individuelles et des cérémonies et en faisant preuve d’amour, nous constatons un certain succès. Certaines personnes sont toujours en contact avec les Aînés du SCC après leur libération, car elles continuent de recevoir leur soutien. »

- Aîné Dan Ross

Les politiques gouvernementales passées, principalement conçues pour assimiler la population autochtone, ont instauré un climat négatif chez des générations d’Autochtones. Ces politiques étaient fondées en partie sur la croyance européenne selon laquelle les Premières Nations, les Métis et les Inuits n’étaient pas civilisés, perception dont l’ampleur était proportionnelle au besoin de terres des colonisateurs. Les politiques comprenaient les pensionnats, la rafle des années 1960, la réinstallation forcée, la sédentarisation et l’institutionnalisation. Différentes mesures ont touché principalement certains groupes, et les Premières Nations, les Métis et les Inuits ont des histoires et des expériences divergentes par rapport au gouvernement.

En plus d’autres lois et pratiques nuisibles, les efforts d’assimilation ont conduit à la rupture des normes et des valeurs des collectivités autochtones, au déplacement et à la perte des terres traditionnelles et à la perte des rituels et des traditions qui avaient maintenu la stabilité de la société, comme les systèmes de croyances, les codes moraux, les règles de comportement, les rites de passage, l’histoire culturelle et les réseaux de soutien.

Les crises économiques, politiques et sociales qu’ont subies les Autochtones en conséquence sont évidentes lorsqu’on examine les problèmes qui touchent actuellement de nombreuses collectivités, y compris les niveaux disproportionnés d’incarcération, de pauvreté, de chômage, de toxicomanie et de violence familiale chez les Autochtones et l’absence d’autonomie économique et d’infrastructure commerciale.

La surreprésentation des Autochtones dans le système de justice a mené la Cour suprême du Canada (R. c. Gladue – 1999) à informer les juges de leur responsabilité de tenir compte des facteurs systémiques et historiques uniques qui ont touché négativement, de façon directe ou indirecte, les délinquants autochtones, ainsi que de l’histoire individuelle et collective des peuples autochtones au moment d’imposer une peine à un délinquant autochtone. Les juges ont le devoir, s’il y a lieu, de chercher des solutions de rechange à l’emprisonnement qui conviennent mieux aux délinquants autochtones.

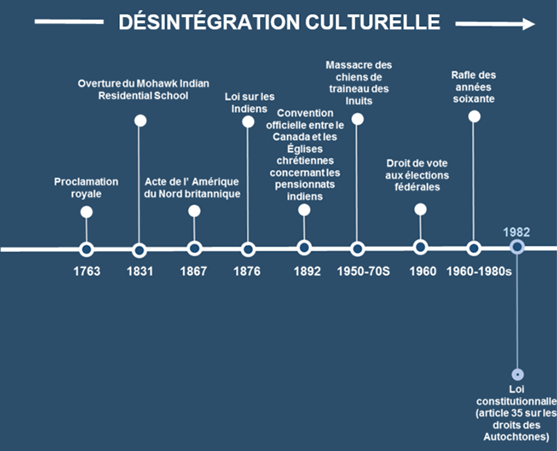

Contexte historique des peuples autochtones : lois et politiques

Un fil chronologique montre les événements du processus de désintégration culturelle par l’État entre 1763 et 1982. Détails : 1763 – Proclamation royale; 1831 – Ouverture du Mohawk Indian Residential School; 1867 – Acte de l’Amérique du Nord britannique; 1876 – Loi sur les Indiens; 1892 – Convention officielle entre le Canada et les églises chrétiennes concernant les pensionnats indiens; Années 1950 1970 – Massacre des chiens de traîneaux des Inuits; 1960 – Droit de vote aux élections fédérales; Années 1960 1980 – Rafle des années soixante; 1982 – Loi constitutionnelle (article 35 sur les droits des Autochtones) Suite du fil chronologique de la page précédente montrant les événements du processus de résurgence. Détails : 1985 – Projet de loi C 31 et modifications à la Loi sur les Indiens concernant le genre; 1995 – Reconnaissance du droit inhérent à l’autonomie gouvernementale; 1996 – Fermeture du dernier pensionnat indien; 2007 – Convention de règlement relative aux pensionnats indiens; 2008 – Excuses du gouvernement du Canada; 2015 – Rapport final de la Commission de vérité et réconciliation sur les pensionnats indiens; 2016 – Le Canada adopte la DNUDPA et lance l’Enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées; 2019 – Le GC présente ses excuses pour les mauvais traitements coloniaux et intentionnels infligés aux Inuits atteints de tuberculose/Convention de règlement relative aux externats indiens.

Contexte historique des peuples autochtones : lois et politiques, 1763 1982.

Contexte historique des peuples autochtones : lois et politiques, 1985 2019.

Priorités du gouvernement du canada et du SCC

Pandémie de COVID-19

Comme pour d’autres ministères et organismes du gouvernement du Canada, les opérations du SCC ont été grandement touchées par la pandémie mondiale de COVID-19 vers la fin de la période visée par le rapport. Les mesures de santé publique efficaces prises pour prévenir la propagation du virus et protéger les délinquants sous la responsabilité du SCC ont eu des répercussions variées sur la prestation des interventions et des services. Guidé par les organismes de santé publique locaux, provinciaux et fédéraux, le SCC a élaboré et mis en œuvre un cadre de gestion du risque (CGR) pour passer à la nouvelle normalité. Le CGR définit les activités correctionnelles, les risques et les stratégies d’atténuation pour protéger le personnel et les délinquants du SCC, dans le respect de la loi et compte tenu de la réalisation du mandat législatif du SCC.

Lutte contre le racisme et la discrimination systémiques dans les institutions fédérales

Construire une fondation pour le changement : la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019–2022 est orientée par la vision d’un Canada où tous les Canadiens bénéficient d’un accès et d’une participation équitables aux sphères économique, culturelle, sociale et politique. Elle jette les bases d’une action à long terme en soutenant les trois principes directeurs suivants : faire preuve de leadership fédéral, habiliter les communautés et sensibiliser les gens et changer les attitudes.

Le gouvernement du Canada s’engage à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le racisme et la discrimination systémiques lorsqu’il est constaté qu’ils existent au sein des institutions fédérales et dans les politiques, les programmes et les services publics. Compte tenu de la nécessité d’une intervention gouvernementale coordonnée, un Secrétariat de lutte contre le racisme a été mis sur pied pour diriger les efforts dans l’ensemble du gouvernement en vue de coordonner les mesures fédérales et pour cerner et élaborer d’autres domaines d’intervention en collaboration avec les collectivités et les peuples autochtones, les intervenants et les autres ordres de gouvernement.

Unis dans la diversité

En 2017, Gina Wilson, sous-ministre championne des employés fédéraux autochtones, a dirigé des cercles interministériels sur la représentation autochtone. Dans le cadre de consultations avec des fonctionnaires fédéraux actuels et passés, on a cherché à mieux comprendre les défis et les obstacles auxquels font face les peuples autochtones dans la fonction publique.

La stratégie élaborée par les cercles, intitulée Unis dans la diversité : une voie vers la réconciliation, est une stratégie pangouvernementale qui vise à réduire et à éliminer les obstacles à l’emploi dans la fonction publique auxquels font face les peuples autochtones et à tirer parti de la diversité des expériences et des idées que les employés autochtones apportent à la fonction publique.

En réponse, le SCC a lancé l’initiative Relier les esprits, créer des occasions (RECO) en 2019. L’initiative vise à appuyer le perfectionnement professionnel des employés autochtones qui travaillent dans le Continuum de soins pour les Autochtones (CSA). RECO est une initiative qui vise à soutenir les employés autochtones qui œuvrent dans le CSA de manière à favoriser leur avancement et à conserver leurs compétences et leurs perspectives au sein du SCC. Les délinquants autochtones pourront ainsi avoir accès à du personnel autochtone et à des interventions et à des programmes adaptés à leur culture et recevoir le soutien axé sur la culture dont ils ont besoin. Le SCC reconnaît que les employés autochtones jouent un rôle essentiel pour soutenir les délinquants autochtones tout au long de leur processus de guérison.

Au-delà de 2020

Le SCC est guidé par les principes d’Au-delà de 2020, l’engagement pris à l’échelle de la fonction publique en vue d’examiner les mentalités et les comportements qui aident à bâtir une fonction publique plus agile, novatrice, plus inclusive et mieux outillée. Diverses initiatives sont en place pour veiller à ce que l’organisation soit outillée pour promouvoir des pratiques de dotation inclusives et la résolution créative de problèmes afin d’offrir des interventions et des services pertinents et adaptés sur le plan culturel en vue de répondre aux besoins des délinquants autochtones.

Commission de vérité et réconciliation

En 2009, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a amorcé un processus pluriannuel visant à écouter les survivants, les collectivités et les autres personnes touchées par le système des pensionnats. En tout, 94 appels à l’action ont été lancés pour corriger les torts causés par ces pensionnats et faire progresser la réconciliation, y compris trois (3) qui ont une incidence directe sur les activités du SCC, soit les appels à l’action 35, 36 et 37.

Le SCC utilise ces appels à l’action comme guide afin de combler davantage les écarts dans les résultats correctionnels entre les délinquants autochtones et non autochtones purgeant une peine de ressort fédéral.

Femmes et filles autochtones disparues et assassinées

Le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées révèle que les taux renversants de violence dirigée contre les femmes, les filles et les personnes ayant diverses identités de genre des collectivités autochtones au Canada sont le fruit de violations persistantes et délibérées des droits de la personne et des droits des Autochtones. Le rapport a donné lieu à 231 appels à la justice adressés aux gouvernements, aux institutions, aux fournisseurs de services sociaux, aux industries et à tous les Canadiens. Douze (12) de ces appels à la justice visent le SCC et quatre (4) visent tous les ordres de gouvernement liés aux services correctionnels.

Le SCC continue de répondre aux appels à la justice 157 à 167 et 169. Ces appels à la justice guident le travail du SCC visant à améliorer les résultats correctionnels pour les femmes autochtones et les personnes ayant diverses identités de genre.

Déclaration des nations unies sur les droits des peuples autochtones

Le gouvernement du Canada s’est engagé à établir une relation de nation à nation renouvelée avec les peuples autochtones, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat et enracinée dans les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA). Depuis mai 2016, le Canada appuie pleinement, et sans réserve, la déclaration.

La DNUDPA est un document qui décrit les droits individuels et collectifs des peuples autochtones du monde entier. Elle fournit aux États, aux Nations Unies et à d’autres organisations internationales des lignes directrices sur l’établissement de relations axées sur la collaboration avec les peuples autochtones et fondées sur les principes d’égalité, de partenariat, de bonne foi et de respect mutuel.

Déterminants socioéconomiques de la criminalité

Les Autochtones sont surreprésentés de façon disproportionnée dans les pénitenciers fédéraux, comparativement aux délinquants non autochtones. Les taux élevés d’incarcération des Autochtones peuvent être attribués aux effets passés et continus du colonialisme. L’histoire de la colonisation continue d’avoir des répercussions sur les collectivités autochtones en raison de l’aliénation culturelle, de la dépossession territoriale, du déplacement, des traumatismes intergénérationnels, de la discrimination systémique et de la marginalisation socioéconomique.

Comprendre les répercussions du colonialisme et la façon dont les systèmes de justice peuvent contribuer aux séquelles qui en découlent nous permet de cerner les déterminants socioéconomiques de la criminalité chez les peuples autochtones. Ce faisant, le SCC peut reconnaître ces besoins et y répondre d’une manière appropriée sur le plan culturel afin d’accroître la réussite de la réhabilitation et de la réinsertion sociale.

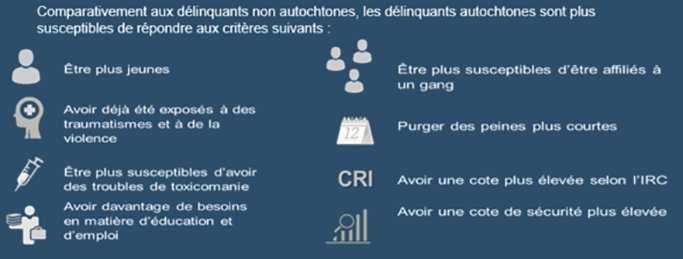

Un ensemble vertical de cinq graphiques liés entre eux, qui représentent chacun les principaux points contenus dans un certain nombre de catégories. Détails : Image comportant cinq icônes distinctes. La première icône est une balance qui représente la justice avec le texte suivant : La deuxième icône, un groupe de trois maisons, représente les conditions de vie et est accompagnée du texte suivant : La troisième icône est celle de deux adultes et d’un enfant représentant les mauvais traitements durant l’enfance, accompagnée du texte suivant : La quatrième icône est le profil d’une tête avec une croix de premiers secours représentant la santé et le bien être, accompagnée du texte suivant : La cinquième et dernière icône, une personne tenant des livres et une mallette, représente l’éducation et l’emploi et est accompagnée du texte suivant :

Déterminants socioéconomiques de la criminalité.

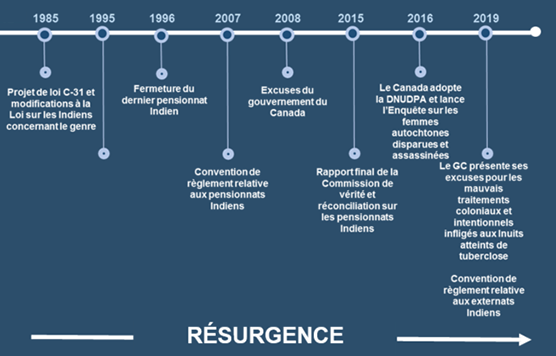

Profil des délinquants

Les principaux points sont accompagnés de graphiques simples pour appuyer l’énoncé suivant : « Comparativement aux délinquants non autochtones, les délinquants autochtones sont plus susceptibles de répondre aux critères suivants : » Détails : Comparativement aux délinquants non autochtones, les délinquants autochtones sont plus susceptibles de répondre aux critères suivants :

Profil des délinquants.

Besoins globaux les délinquants autochtones représentent 8 % des délinquants ayant de faibles besoins, mais 37 % de ceux ayant des besoins élevés.

Risque global les délinquants autochtones représentent 14 % des délinquants à faible risque, mais 34 % des délinquants à risque élevé.

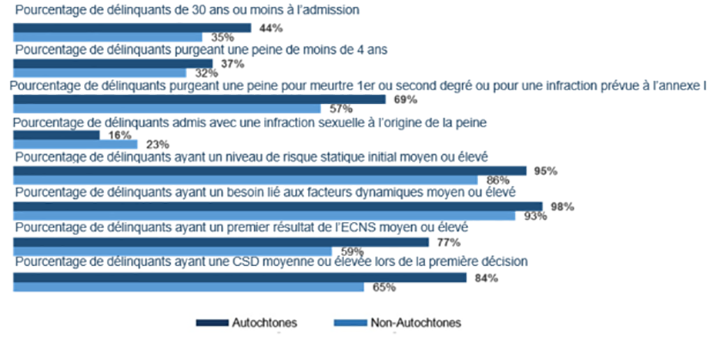

À bien des égards, la population de délinquants autochtones diffère grandement de la population de délinquants non autochtones. Comme le montre le graphique ci-dessous, les délinquants autochtones sont plus jeunes, sont plus susceptibles d’avoir purgé une peine de ressort fédéral par le passé, sont incarcérés plus souvent pour une infraction avec violence, présentent un risque et des besoins plus élevés et sont plus susceptibles d’être associés à un gang.

Il existe également des différences dans les profils criminogènes des délinquants issus des Premières Nations et des délinquants métis et inuits purgeant une peine de ressort fédéral. Ces tendances complexifient l’harmonisation entre les initiatives stratégiques, la prise de décisions concernant les interventions correctionnelles et les profils criminogènes et les besoins uniques des différents groupes de délinquants autochtones.

Bien que les délinquants autochtones soient souvent examinés comme une seule sous-population, les délinquants issus des Premières Nations et les délinquants métis et inuits ont des traditions, des cultures et des visions du monde distinctes. Les recherches du SCC soulignent qu’ils présentent des caractéristiques uniques qui doivent être comprises et prises en compte par les décideurs.

Un graphique à barres horizontales compare les statistiques concernant les délinquants autochtones et non autochtones. Les délinquants autochtones sont généralement plus jeunes, plus susceptibles d’avoir déjà purgé une peine de ressort fédéral, d’être plus souvent en détention pour une infraction avec violence, d’avoir une cote de risque et de besoin plus élevée et d’être plus souvent affiliés à un gang. Détails : 44 % des délinquants autochtones et 35 % des délinquants non autochtones sont âgés de 30 ans ou moins au moment de leur incarcération; 37 % des délinquants autochtones et 32 % des délinquants non autochtones purgent une peine de moins de quatre (4) ans; 69 % des délinquants autochtones et 57 % des délinquants non autochtones purgent une peine pour meurtre au premier ou au second degré, ou pour une infraction prévue à l’annexe I; 16 % des délinquants autochtones et 23 % des délinquants non autochtones sont incarcérés pour une infraction sexuelle; 95 % des délinquants autochtones et 86 % des délinquants non autochtones présentent un niveau de risque statique initial moyen ou élevé; 98 % des délinquants autochtones et 93 % des délinquants non autochtones ont un besoin lié aux facteurs dynamiques moyen ou élevé; 77 % des délinquants autochtones et 59 % des délinquants non autochtones ont un premier résultat sur l’Échelle de classement par niveau de sécurité moyen ou élevé; 84 % des délinquants autochtones et 65 % des délinquants non autochtones ont une CSD moyenne ou élevée lors de la première décision.

Profil des délinquants.

Profil de la population

Selon le Recensement de 2016 de Statistique Canada, les Autochtones représentaient alors 4,9 % (n=1 673 780) de la population totale canadienne. Il s’agit d’une augmentation par rapport à la proportion observée en 2006 et en 1996, qui était respectivement de 3,8 et 2,8 %. D’après les renseignements recueillis dans le Recensement de 2016, la population autochtone a augmenté de 42,5 % depuis 2006. Ces données sont importantes puisqu’elles jettent un éclairage sur la surreprésentation et la diversité des délinquants autochtones dans le système correctionnel fédéral.

Le nombre total de délinquants sous la responsabilité du SCC est demeuré stable au cours des dernières années. À la fin de l’exercice 2019-2020, le SCC était responsable de 23 101 délinquants. De ce nombre, 13 719 étaient incarcérés et 9 382 faisaient l’objet d’une surveillance dans la collectivité.

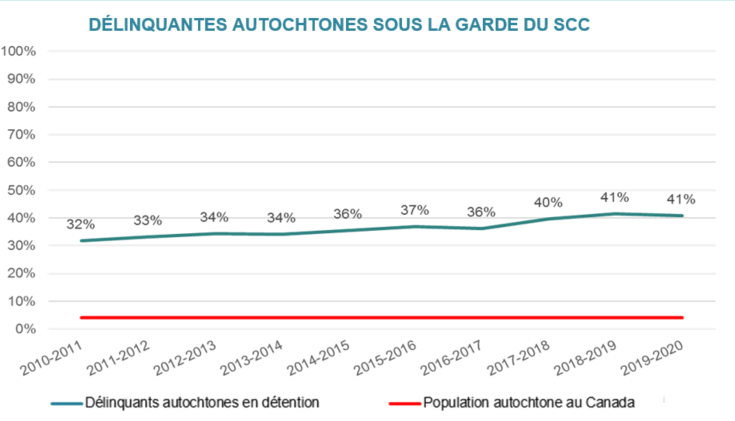

Les Autochtones représentaient environ 5 % de la population canadienne, mais 26 % de la population sous la responsabilité du SCC à la fin de 2019-2020. Les délinquants autochtones représentaient 30 % de la population sous garde et 20 % de la population sous surveillance dans la collectivité.

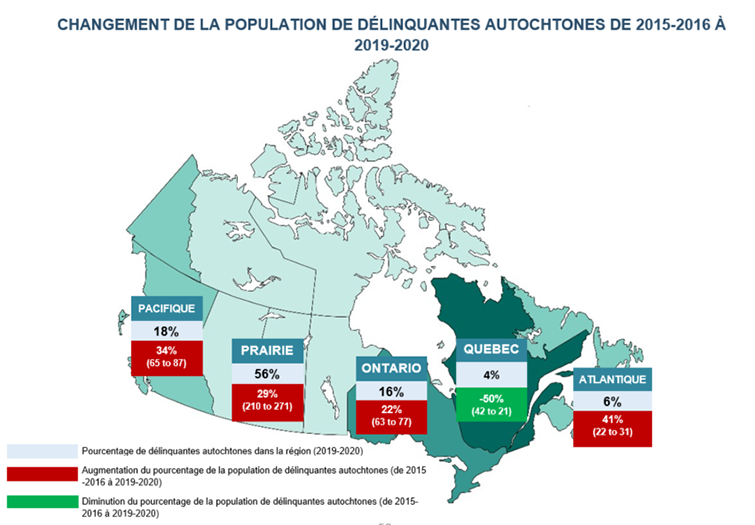

La population de délinquantes autochtones a augmenté de 21 % depuis 2015-2016. Ces dernières représentent maintenant 34 % des délinquantes sous la responsabilité du SCC. La surreprésentation était encore plus prononcée pour la population carcérale, puisque les délinquantes autochtones représentaient 41 % de la population totale des délinquantes sous garde à la fin de l’exercice 2019- 2020.

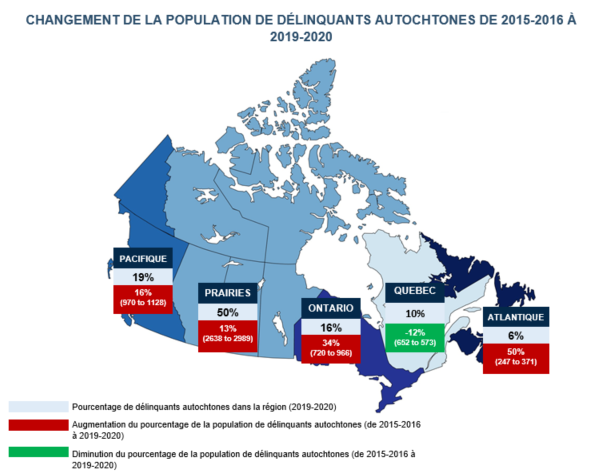

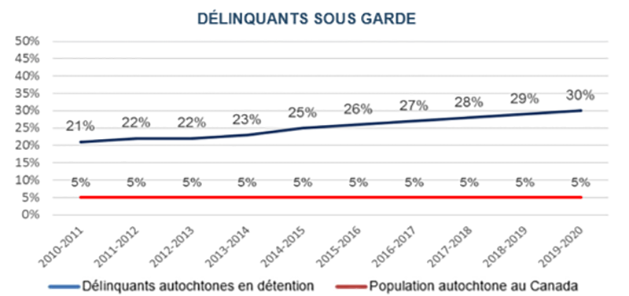

Une carte du Canada en bleu pâle et bleu foncé montre le changement de la population de délinquants autochtones de 2015 2016 à 2019 2020 dans les régions du Pacifique, des Prairies, de l’Ontario, du Québec et de l’Atlantique du SCC en 2019 2020 et le pourcentage d’augmentation ou de diminution de la population de délinquants autochtones (de 2015 2016 à 2019 2020). Détails : Dans la région du Pacifique, 19 % des délinquants sont Autochtones et le pourcentage d’augmentation est de 16 % (de 970 à 1 128); dans la région des Prairies, 50 % des délinquants sont Autochtones et le pourcentage d’augmentation est de 13 % (de 2 638 à 2 989); dans la région de l’Ontario, 16 % des délinquants sont Autochtones et le pourcentage d’augmentation est de 34 % (de 720 à 966); dans la région du Québec, 10 % des délinquants sont Autochtones et le pourcentage de diminution est de 12 % (de 652 à 573); et dans la région de l’Atlantique, 6 % des délinquants sont Autochtones et le pourcentage d’augmentation est de 50 % (de 247 à 371). Un graphique à lignes horizontales rouge et bleu montre le pourcentage de délinquants autochtones en détention et la population autochtone au Canada de 2010 2011 à 2019 2020. Détails : En 2010 2011, 21 % des délinquants en détention étaient des autochtones, alors que les Autochtones ne représentaient qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2011 2012, 22 % des délinquants en détention étaient des Autochtones, alors que les Autochtones ne représentaient qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2012 2013, 22 % des délinquants en détention étaient des Autochtones, alors que les Autochtones ne représentaient qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2013 2014, 23 % des délinquants en détention étaient des Autochtones, alors que les Autochtones ne représentaient qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2014 2015, 25 % des délinquants en détention étaient des Autochtones, alors que les Autochtones ne représentaient qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2015 2016, 26 % des délinquants en détention étaient des Autochtones, alors que les Autochtones ne représentaient qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2016 2017, 27 % des délinquants en détention étaient des Autochtones, alors que les Autochtones ne représentaient qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2017 2018, 28 % des délinquants en détention étaient des Autochtones, alors que les Autochtones ne représentaient qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2018 2019, 29 % des délinquants en détention étaient des Autochtones, alors que les Autochtones ne représentaient qu’environ 5 % de la population canadienne totale. En 2019 2020, 30 % des délinquants en détention étaient des Autochtones, alors que les Autochtones ne représentaient qu’environ 5 % de la population canadienne totale.

Changement de la population de délinquants autochtones de 2015 2016 à 2019 2020.

Délinquants sous garde.

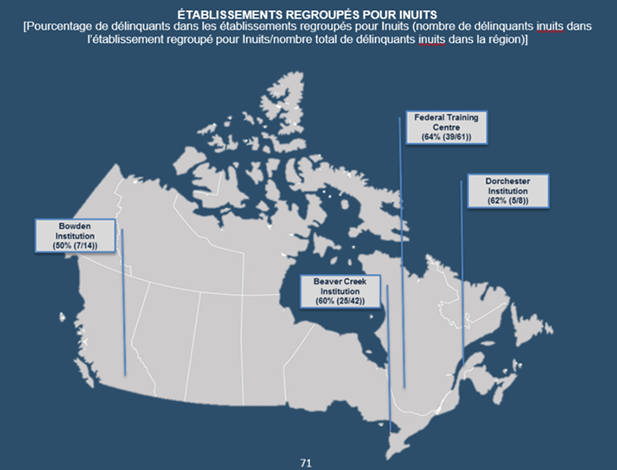

En 2019-2020, les délinquants autochtones représentaient 30 % de la population sous garde. Cela constitue une augmentation de 35 % depuis 2009-2010. Les délinquants métis et issus des Premières Nations étaient plus susceptibles d’être incarcérés et de faire l’objet d’une surveillance dans les régions des Prairies et du Pacifique, comparativement aux délinquants inuits, qui étaient plus susceptibles de résider dans les régions de l’Ontario et du Québec.

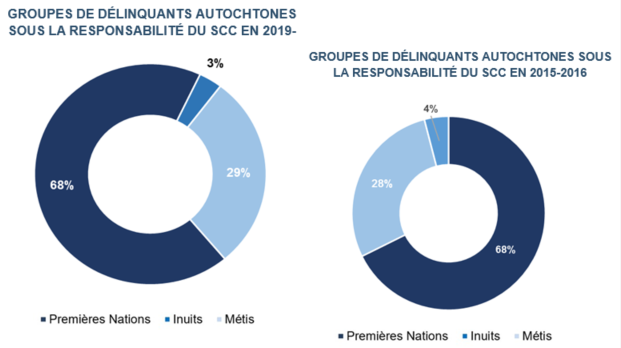

Deux graphiques circulaires comparent le pourcentage de groupes de délinquants autochtones des Premières Nations, des Inuits et des Métis sous la responsabilité du Service correctionnel du Canada en 2019 2020 et en 2015 2016. Détails : En 2019 2020, 3 % des délinquants autochtones étaient des Inuits, 29 % des Métis et 68 % des membres des Premières Nations. En 2015 2016, 4 % des délinquants autochtones étaient des Inuits, 28 % des Métis et 68 % des membres des Premières Nations.

Groupes de délinquants autochtones sous la responsabilité du SCC en 2019 2020 et en 2015 2016.

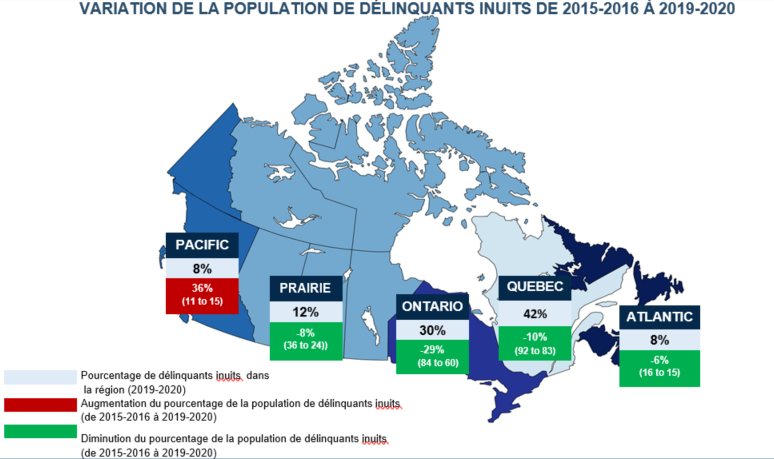

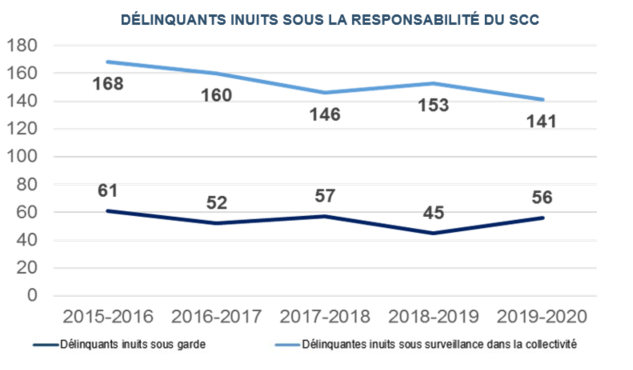

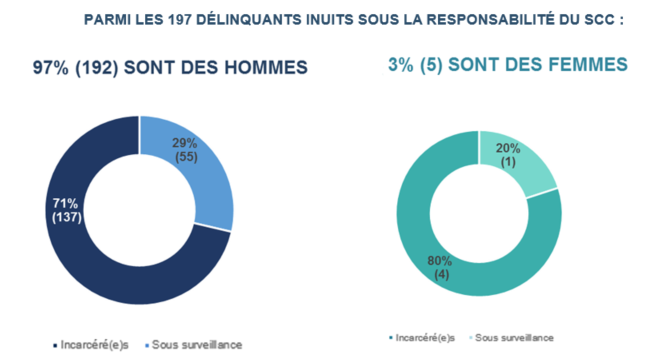

La population de délinquants des Premières Nations est le groupe autochtone sous la responsabilité du SCC dont la croissance est la plus rapide, ayant augmenté de 17 % (passant de 3 520 à 4 109) depuis 2015-2016. En comparaison, la population de délinquants métis a augmenté de 16 % (passant de 1 473 à 1 721) depuis 2015-2016. Cependant, la population de délinquants inuits a diminué de 14 % (passant de 229 à 197) au cours de la même période.

Évaluation et admission

L’étape d’évaluation pour les délinquants autochtones est un moment crucial, car le SCC a alors l’occasion de recueillir et d’étudier des facteurs relatifs aux antécédents sociaux des Autochtones (ASA) individuels et collectifs et cette étape encourage les délinquants à prendre part au Continuum de soins pour les Autochtones. À cette étape, les délinquants autochtones reçoivent des services de la part d’Aînés/de conseillers spirituel et d’agents de liaison autochtones, ainsi que des renseignements sur les programmes culturels et spirituels, les pavillons de ressourcement et les articles 81 et 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC).

Au sein du SCC, il n’y a pas de demande officielle à présenter relativement aux services pour Autochtones. L’un des repères utilisés est la réponse donnée par le délinquant à la question posée au moment de l’admission concernant son intérêt à suivre un cheminement de guérison traditionnel. À la fin de 2019-2020, environ 4 000 délinquants autochtones purgeant une peine de ressort fédéral souhaitaient suivre un cheminement de guérison traditionnel.

Les cotes de sécurité des délinquants et le placement de ces derniers dans les établissements du SCC sont fondés sur des mesures qui assurent la protection de la société, du personnel et des délinquants ainsi que sur la gestion efficace de la peine des délinquants et du soutien nécessaire à la réussite de leur réhabilitation et de leur réinsertion sociale en tant que citoyens respectueux des lois.

La politique du SCC exige la prise en compte des ASA dans les décisions liées à la gestion des cas ayant une incidence sur les délinquants autochtones, y compris la cote de sécurité initiale et le placement pénitentiaire. Les ASA consistent à tenir compte des facteurs systémiques et historiques qui ont touché la vie des Autochtones. Ils fournissent une justification fondée sur des données probantes pour envisager des solutions de rechange axées sur la justice réparatrice et adaptées à la culture des délinquants autochtones dans le milieu correctionnel.

Une compréhension des ASA aide le SCC à travailler de façon plus efficace et mieux adaptée sur le plan culturel auprès de chaque délinquant autochtone. Cela lui permet de mieux répondre aux besoins d’un délinquant, augmentant ainsi son potentiel de réinsertion sociale et de guérison.

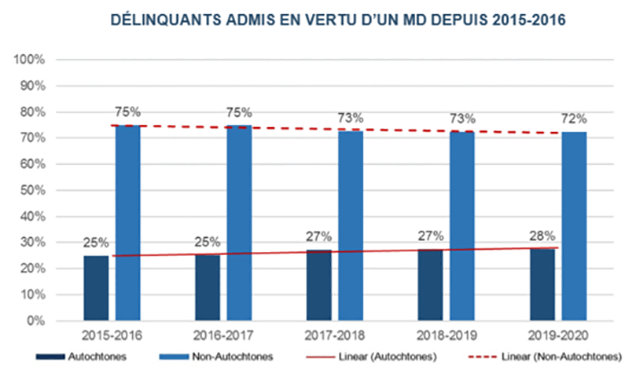

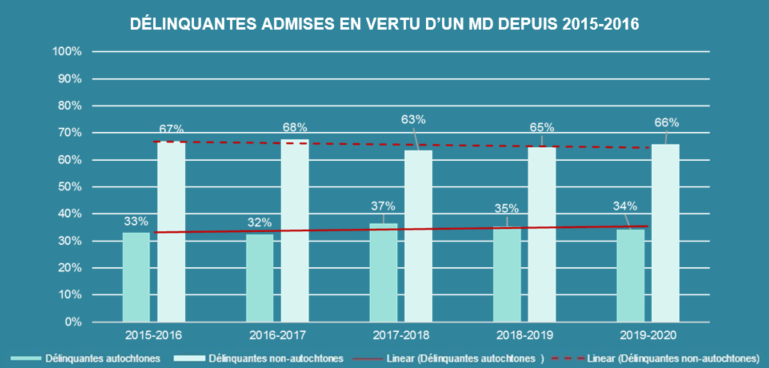

En 2019-2020, les délinquants autochtones (n=1 265) représentaient 28 % des délinquants admis en vertu d’un mandat de dépôt (MD). Au cours des cinq (5) dernières années, il y a eu une augmentation graduelle du pourcentage d’admissions de délinquants autochtones, qui s’établissait à 25 % en 2015-2016. Les délinquantes autochtones (n=120) représentaient 34 % des délinquantes admises en vertu d’un MD en 2019- 2020. Cette proportion était de 33 % (n=128) en 2015-2016.

Un graphique à barres verticales bleues et à lignes horizontales rouges compare le nombre de délinquants autochtones et non autochtones admis en vertu d’un mandat de dépôt de 2015-2016 à 2019-2020. En 2015 2016, 25 % des délinquants admis en vertu d’un mandat de dépôt étaient des Autochtones. Les autres étaient des délinquants non autochtones. En 2016 2017, 25 % des délinquants admis en vertu d’un mandat de dépôt étaient des Autochtones. Les autres étaient des délinquants non autochtones. En 2017 2018, 27 % des délinquants admis en vertu d’un mandat de dépôt étaient des Autochtones. Les autres étaient des délinquants non autochtones. En 2018 2019, 27 % des délinquants admis en vertu d’un mandat de dépôt étaient des Autochtones. Les autres étaient des délinquants non autochtones. En 2019 2020, 28 % des délinquants admis en vertu d’un mandat de dépôt étaient des Autochtones. Les autres étaient des délinquants non autochtones.

Délinquants admis en vertu d’un MD depuis 2015 2016.

Les réévaluations de la cote de sécurité et les placements pénitentiaires sont des décisions distinctes prises par les directeurs d’établissement à la suite d’un examen approfondi du dossier d’un délinquant. Les principaux facteurs qui entrent en compte dans ces décisions comprennent l’évaluation clinique, réalisée par une équipe de gestion de cas qualifiée, de l’adaptation à l’établissement, du risque d’évasion et du risque pour la sécurité publique; le résultat à l’Échelle de classement par niveau de sécurité (ECNS) fondée sur des données probantes; et, le cas échéant, l’évaluation du risque psychologique, les antécédents sociaux des Autochtones (ASA), ou tout autre renseignement propre au cas.

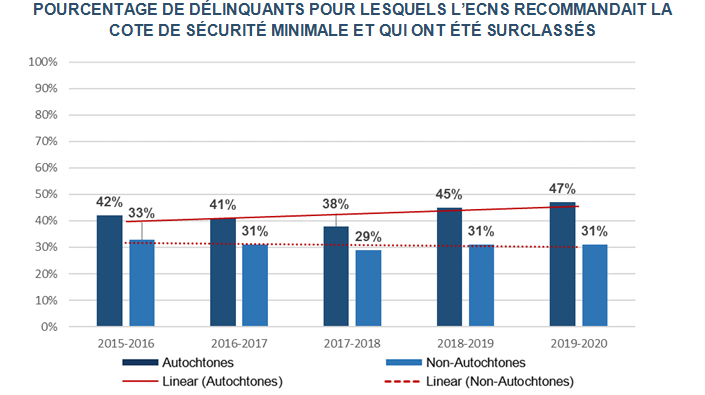

De manière générale, en 2019-2020, un taux plus élevé de délinquants autochtones pour lesquels l’ECNS recommandait la cote de sécurité minimale ont été surclassés par rapport aux délinquants non autochtones. Comme il est illustré ci-dessous, 47 % (n=150) des délinquants autochtones pour lesquels l’ECNS recommandait la cote de sécurité minimale ont été surclassés, comparativement à 31 % (n=418) des délinquants non autochtones. L’écart dans les résultats correctionnels à ce chapitre entre les délinquants autochtones et les délinquants non autochtones demeure important.

Un graphique à barres verticales bleues et à lignes horizontales rouges compare le nombre de délinquants autochtones et non autochtones pour lesquels l’Échelle de classement par niveau de sécurité recommandait une cote minimale et qui ont obtenu une cote supérieure de 2015 2016 à 2019 2020. En 2015 2016, 42 % des délinquants pour lesquels l’ECNS recommandait la cote de sécurité minimale et qui ont obtenu une cote supérieure étaient des Autochtones, alors que 33 % de ces délinquants étaient non autochtones. En 2016 2017, 41 % des délinquants pour lesquels l’ECNS recommandait la cote de sécurité minimale et qui ont obtenu une cote supérieure étaient des Autochtones, alors que 31 % de ces délinquants étaient non autochtones. En 2017 2018, 38 % des délinquants pour lesquels l’ECNS recommandait la cote de sécurité minimale et qui ont obtenu une cote supérieure étaient des Autochtones, alors que 29 % de ces délinquants étaient non autochtones. En 2018 2019, 45 % des délinquants pour lesquels l’ECNS recommandait la cote de sécurité minimale et qui ont obtenu une cote supérieure étaient des Autochtones, alors que 31 % de ces délinquants étaient non autochtones. En 2019 2020, 47 % des délinquants pour lesquels l’ECNS recommandait la cote de sécurité minimale et qui ont obtenu une cote supérieure étaient des Autochtones, alors que 31 % de ces délinquants étaient non autochtones.

Pourcentage de délinquants pour lesquels l’ECNS recommandait la cote de sécurité minimale et qui ont été surclassés.

Conformément aux exigences législatives, le SCC classe les délinquants et les place dans les établissements en fonction du niveau de risque qu’ils présentent et leur offre l’accès aux interventions, programmes et services qui répondront à leurs besoins.

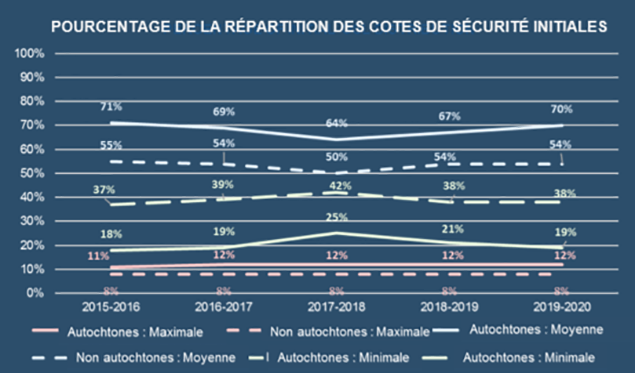

En 2019-2020, 19 % des délinquants autochtones sous garde avaient une cote de sécurité minimale, 70 %, une cote de sécurité moyenne et 12 %, une cote de sécurité maximale. En comparaison, 38 % des délinquants non autochtones sous garde avaient une cote de sécurité minimale, 54 %, une cote de sécurité moyenne et 8 %, une cote de sécurité maximale.

Le pourcentage de délinquants autochtones sous garde ayant une cote de sécurité maximale est demeuré relativement stable au cours des trois (3) dernières années. Le nombre de délinquants autochtones sous garde ayant une cote de sécurité moyenne a légèrement augmenté (passant de 64 % en 2017-2018 à 70 % en 2019-2020), tandis que le nombre de délinquants autochtones sous garde ayant une cote de sécurité minimale a diminué (passant de 25 % en 2017-2018 à 19 % en 2019-2020).

Un graphique à lignes horizontales montre les pourcentages de la répartition des cotes de sécurité initiales, soit minimale, moyenne ou maximale, pour les délinquants autochtones et non autochtones de 2015-2016 à 2019-2020. Détails : Comparaison des délinquants autochtones et non autochtones de 2015-2016 à 2019-2020, les délinquants autochtones ayant systématiquement une répartition plus fréquente des cotes de sécurité maximale et moyenne, et une répartition moins fréquente de la cote de sécurité minimale que les délinquants non autochtones. Cote de sécurité moyenne : Les pourcentages pour les Autochtones ont fluctué chaque année de 2015 à 2020, soit dans l’ordre 71 %, 69 %, 64 %, 67 % et 70 %; les pourcentages pour les non Autochtones ont fluctué chaque année de 2015 à 2020, soit dans l’ordre 55 %, 54 %, 50 %, 54 % et 54 %. Cote de sécurité minimale : Les pourcentages pour les Autochtones ont fluctué chaque année de 2015 à 2020, soit 18 %, 19 %, 25 %, 21 % et 19 %; les pourcentages pour les non Autochtones ont fluctué chaque année, soit 37 %, 39 %, 42 %, 38 % et 38 %. Cote de sécurité maximale : Les pourcentages pour les Autochtones sont demeurés relativement stables chaque année de 2015 à 2020, soit 11 %, 12 %, 12 %, 12 % et 12 %; les pourcentages pour les non Autochtones sont demeurés relativement stables chaque année, soit 8 %.

Pourcentage de la répartition des cotes de sécurité initiales.

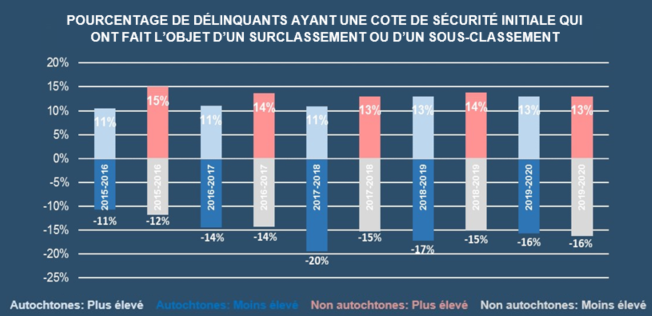

En 2018-2019, un taux plus élevé de délinquants autochtones lesquels l’ECNS recommandait la cote de sécurité minimale ont été surclassés par rapport aux délinquants non autochtones.

Un graphique à barres verticales compare les délinquants autochtones et non autochtones ayant obtenu une cote inférieure ou supérieure à la cote qui leur avait été attribuée initialement de 2015-2016 à 2019-2020. Détails : Un taux plus élevé de délinquants autochtones, pour lesquels l’Échelle de classement par niveau de sécurité (ECNS) indiquait une cote de sécurité minimale, a été transféré à un niveau de sécurité plus élevé, comparativement aux délinquants non autochtones. En 2015 2016 : En 2016 2017 : En 2017 2018 : En 2018 2019 : En 2019 2020 :

Pourcentage de délinquants ayant une cote de sécurité initiale qui ont fait l’objet d’un surclassement ou d’un sous classement.

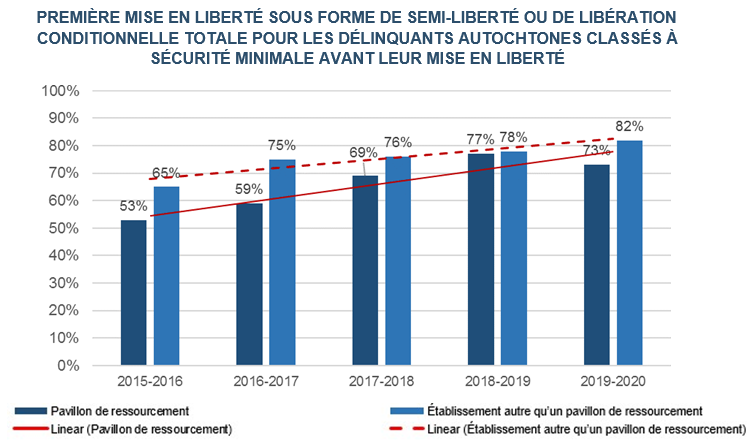

Pavillons de ressourcement

Une participation accrue des collectivités autochtones à la planification de la mise en liberté des délinquants autochtones est essentielle à l’obtention de meilleurs résultats correctionnels pour ceux-ci. Pour régler le problème du nombre disproportionné de délinquants autochtones incarcérés, le SCC encourage les collectivités autochtones à tirer pleinement parti du potentiel de la LSCMLC, en particulier les articles 81 et 84. Les pavillons de ressourcement et les mises en liberté en vertu de l’article 84 continuent de jouer un rôle clé en offrant aux délinquants autochtones des interventions et des mesures de soutien adaptées à leur culture qui favorisent leur réinsertion sociale réussie.

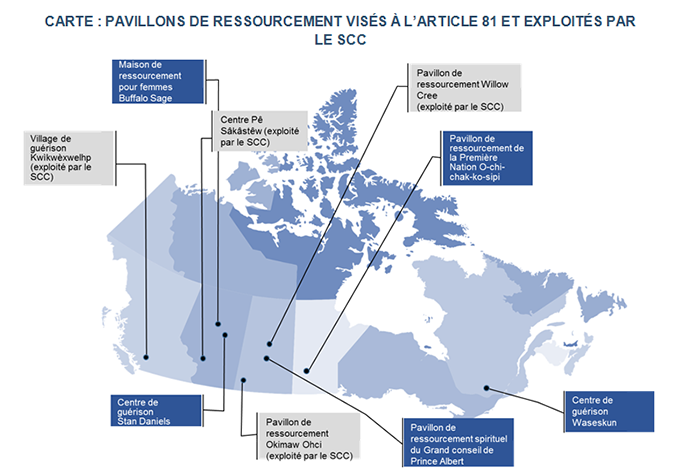

Les pavillons de ressourcement sont gérés soit par le SCC, en étroite collaboration avec les collectivités autochtones, soit par un corps dirigeant ou un organisme autochtone en vertu de l’article 81 de la LSCMLC. Il y a actuellement quatre (4) pavillons de ressourcement exploités par le SCC dans les régions du Pacifique et des Prairies.

Aux termes de l’article 81 de la LSCMLC, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (ou une personne autorisée par ce dernier) peut conclure avec tout corps dirigeant ou organisme autochtone un accord prévoyant la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones purgeant une peine de ressort fédéral. À l’heure actuelle, cinq (5) accords en vertu de l’article 81 ont été conclus avec des corps dirigeants et des organismes autochtones en ce qui concerne six (6) pavillons de ressourcement visés à l’article 81.

Des dix (10) pavillons de ressourcement qui hébergent des délinquants sous responsabilité fédérale, sept (7) sont des établissements à sécurité minimale pour hommes et trois (3) sont des établissements à niveaux de sécurité multiples qui accueillent des femmes classées à sécurité minimale et, au cas par cas, à sécurité moyenne.

En 2019, le SCC a signé un accord avec l’Eagle Women’s Lodge de l’Indigenous Women’s Healing Centre, qui est devenu le sixième pavillon de ressourcement établi en vertu de l’article 81 pour les personnes purgeant une peine de ressort fédéral.

L’Eagle Women’s Lodge propose des programmes holistiques qui mettent l’accent sur l’identité de soi, l’estime de soi, le cycle intergénérationnel de violence, le deuil et la perte, ainsi que les traumatismes intergénérationnels. Les occasions fournies sur place pour améliorer l’éducation et les compétences professionnelles favorisent également la croissance personnelle et spirituelle. Les résidentes ont la possibilité de guérir, de grandir et de renouer avec la culture autochtone grâce à des activités, des mesures de soutien et des cérémonies offertes par des Aînés/conseillers spirituels. Les délinquantes autochtones bénéficient d’un meilleur accès à la famille, à un soutien communautaire et à des programmes ainsi que d’une mise en liberté graduelle et structurée dans un environnement culturel autochtone, ce qui entraîne de meilleurs résultats au chapitre de la réinsertion sociale à long terme. Cette installation à niveaux de sécurité multiples peut accueillir jusqu’à 30 délinquantes.

Le SCC a examiné et met actuellement à jour un certain nombre de ses politiques afin d’assurer l’évaluation en temps opportun des demandes présentées par des corps dirigeants et des organismes autochtones en vue de conclure un accord en vertu de l’article 81, tout en améliorant la façon dont il traite le transfèrement des délinquants autochtones vers les pavillons de ressourcement dans le cadre de leur plan de réinsertion sociale.

Le SCC est actuellement en pourparlers avec un certain nombre de corps dirigeants et d’organismes autochtones intéressés à conclure un accord en vertu de l’article 81 avec le ministre pour assurer les soins et la garde de délinquants autochtones. Le SCC s’engage toujours à conclure des partenariats continus avec les collectivités autochtones par la tenue régulière de séances de mobilisation.

Zone de texte: Appel à l’action 35 de la Commission de vérité et réconciliation : Nous demandons au gouvernement fédéral d’éliminer les obstacles à la création de pavillons de ressourcement additionnels pour détenus autochtones au sein du système correctionnel fédéral.

Aperçu : Carte du Canada en bleu pâle et bleu foncé indiquant l’emplacement de 10 pavillons de ressourcement visés par l’article 81 ou exploités par le Service correctionnel du Canada dans les provinces du pays. Détails : Pavillons de ressourcement exploités par le SCC : • Village de guérison Kwìkwèxwelhp situé à Harrison Mills (Colombie Britannique); Pavillons de ressource visés à l’article 81 et gérés par la collectivité ou par des organismes partenaires conformément à la LSCMLC : • Centre de guérison Stan Daniels (géré par l’organisme Native Counselling Services of Alberta) situé à Edmonton (Alberta);

Pavillons de ressourcement visés par l’article 81 et exploités par le SCC.

• Centre Pê Sâkâstêw situé à Mâskwâcîs (Alberta);

• Pavillon de ressourcement Willow Cree situé dans la réserve Beardy’s (Saskatchewan);

• Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci situé à Maple Creek (Saskatchewan).

• Pavillon de ressourcement de la Première Nation O chi chak ko sipi (géré par la Première Nation O chi chak ko sipi) situé à Crane Lake (Manitoba);

• Centre de guérison Waseskun situé à Saint Alphonse Rodriguez (Québec);

• Maison de ressourcement pour femmes Buffalo Sage (gérée par l’organisme Native Counselling Services of Alberta) située à Edmonton (Alberta);

• Pavillon de ressourcement spirituel du Grand conseil de Prince Albert situé à Prince Albert (Saskatchewan);

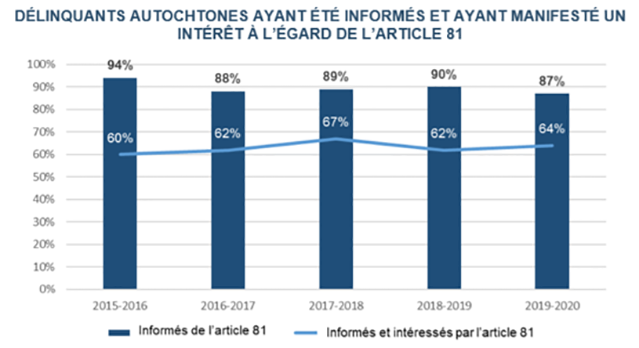

Dans l’ensemble, 1 106 délinquants autochtones admis en vertu d’un MD en 2019-2020 ont été informés des dispositions législatives de l’article 81 de la LSCMLC. De ce nombre, 64 % (n=713) ont dit vouloir être transférés sous les soins et la garde d’un corps dirigeant ou d’un organisme autochtone, conformément à un accord conclu en vertu de l’article 81 de la LSCMLC.

Aperçu : Un graphique à barres verticales et à ligne horizontale compare l’évolution du nombre de délinquants autochtones informés de l’article 81, puis y ayant manifesté de l’intérêt. Détails : Le graphique à barres montre que le nombre d’Autochtones ayant été informés de l’article 81 a diminué, passant de 94 % en 2015 2016 à 87 % en 2019 2020. Le graphique linéaire montre que le nombre d’Autochtones ayant été informés qui ont manifesté de l’intérêt à l’égard de l’article 81 a augmenté, passant de 60 % en 2015 2016 à 64 % en 2019 2020.

Délinquants autochtones ayant été informés et ayant manifesté de l’intérêt à l’égard de l’article 81.

Planification de la mise en liberté en vertu de l’article 84

L’article 84 de la LSCMLC offre le cadre législatif permettant au SCC de collaborer avec les collectivités autochtones à l’élaboration des plans de libération des délinquants autochtones.

Les plans de libération en vertu de l’article 84 s’appliquent aux délinquants qui souhaitent passer leur période de mise en liberté sous condition ou de libération d’office dans une collectivité autochtone ou en milieu urbain avec le soutien et l’orientation d’un organisme autochtone. L’article 84 de la LSCMLC s’applique également aux délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée. Le délinquant est informé du processus de mise en liberté prévu à l’article 84 à l’étape de l’évaluation préliminaire du processus d’admission. En amorçant le processus tôt au début de leur peine, les détenus ont le temps et la possibilité d’obtenir le soutien de leur collectivité aussitôt que possible. Une communication en temps opportun, avec la permission du délinquant, peut aider l’EGC à formuler un plan de libération graduel et structuré.

Sous-comité sur les services Correctionnels pour Autochtones du Comité de direction

Les Sous-comité sur les services correctionnels pour Autochtones du Comité de direction a déterminé que les plans de libération en vertu de l’article 84 constituaient l’un des huit domaines d’intérêt prioritaires. Au cours des deux prochaines années, le Sous-comité examinera le processus de planification de la mise en liberté en vertu de l’article 84 afin de le simplifier et d’accroitre la participation.

Le Sous-comité a déterminé que la surestimation de l’intérêt à l’égard du processus de mise en liberté prévu à l’article 84 était un domaine qui exigeait une attention particulière. Le Sous‑comité a jugé que l’activation de l’indicateur de l’article 84 pendant l’évaluation préliminaire était un facteur contributif. Il a été souligné que l’intérêt devrait être confirmé de nouveau à l’admission et que l’indicateur devrait être désactivé, au besoin; toutefois, la désactivation n’a pas eu lieu de façon uniforme.

Des notes de service ont été envoyées à toutes les régions afin d’insister sur la nécessité de confirmer, à l’admission, l’intérêt à l’égard de la planification de la mise en liberté en vertu de l’article 84 de la LSCMLC et de désactiver l’indicateur, s’il y a lieu, afin d’assurer une utilisation uniforme de l’outil Le Chemin du retour – article 84. De plus, le Sous-comité continue d’explorer les occasions de simplifier le processus de mise en liberté, de réduire la complexité administrative de celui-ci et d’améliorer les résultats globaux

Zone de text: Le Sous-comité sur les services correctionnels pour Autochtones du Comité de direction a déterminé que les plans de libération en vertu de l’article 84 constituaient l’un des huit domaines d’intérêt prioritaires. Au cours des deux prochaines années, le Sous-comité examinera le processus de planification de la mise en liberté en vertu de l’article 84 afin de le simplifier et d’accroître la participation.

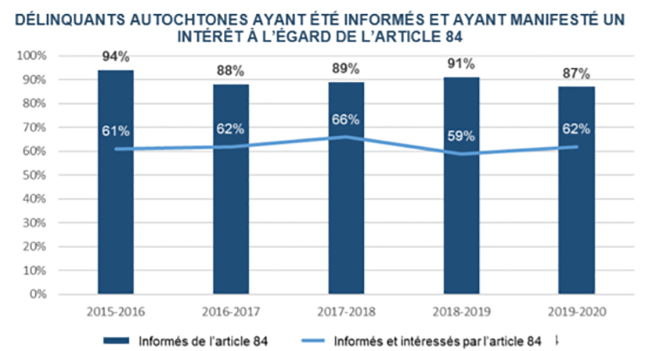

Un graphique à barres verticales et à ligne montre et compare l’évolution du nombre de délinquants autochtones ayant été informés de l’article 84 et y ayant manifesté de l’intérêt. Détails : Le graphique à barres montre que le nombre d’Autochtones ayant été informés de l’article 84 a diminué, passant de 94 % en 2015 2016 à 87 % en 2019 2020. Le graphique linéaire montre que le nombre d’Autochtones ayant été informés qui ont manifesté de l’intérêt à l’égard de l’article 84 a augmenté, passant de 61 % en 2015 2016 à 62 % en 2019 2020.

Délinquants autochtones ayant été informés et ayant manifesté de l’intérêt à l’égard de l’article 84

Services offerts par les Aînés

Les Aînés et les conseillers spirituels offrent un soutien spirituel et lié aux cérémonies et du counseling aux délinquants autochtones qui souhaitent participer au Continuum de soins pour les Autochtones. Les services comprennent une aide offerte aux délinquants pour qu’ils puissent suivre un cheminement de guérison qui appuie leur plan correctionnel et la fourniture de conseils au personnel de l’établissement sur les cérémonies, les objets de cérémonie, les pratiques traditionnelles et les protocoles.

Afin de fournir le soutien, l’orientation et les recommandations nécessaires au SCC dans le cadre de la passation de contrats avec des Aînés/conseillers spirituels, chaque région a établi un cercle des Aînés, un groupe consultatif ou un conseil des Aînés. Dans le cadre de l’engagement continu du SCC à améliorer les résultats pour les délinquants autochtones, une orientation destinée aux Aînés a été élaborée et mise en œuvre dans les régions au moment où les Aînés/ conseillers spirituels ont entamé leur contrat conclu avec le SCC.

La première icône représente une ampoule accompagnée du texte suivant : « Les examens par les Aînés aident le SCC à mieux comprendre les facteurs systémiques et historiques propres à chaque délinquant et à appuyer l’élaboration des composantes de guérison du plan correctionnel de celui ci ». La deuxième icône est un point d’exclamation accompagné du texte suivant : « Le SCC conclut des marchés avec environ 140 Aînés/conseillers spirituels pour offrir du soutien spirituel et lié aux cérémonies, du counseling et des enseignements aux délinquants issus des Premières Nations et aux délinquants métis et inuits qui souhaitent participer au Continuum de soins pour les Autochtones ». La troisième icône est une planchette à pince accompagnée du texte suivant : « Les Aînés/conseillers spirituels participent à la prestation d’interventions correctionnelles destinées aux délinquants autochtones. En tant que membres de l’EGC, ils contribuent au processus de gestion des cas en menant des examens qui fournissent des renseignements détaillés sur les facteurs systémiques et historiques du délinquant et qui donnent un aperçu des progrès réalisés par celui ci ». La quatrième et dernière icône est un groupe de personnes accompagné du texte suivant : « Grâce à des interventions culturelles et spirituelles traditionnelles, les Aînés/conseillers spirituels aident les délinquants à aborder les facteurs découlant de leurs antécédents sociaux, qui peuvent avoir contribué à les amener à avoir des démêlés avec la justice ».

Aperçu : Un ensemble de quatre graphiques simples présentés à la verticale à la gauche représente des énoncés concernant les services offerts par les Aînés.

En 2019-2020, 78% des délinquants autochtones sous garde ont fait l’objet d’un examen par un aîné pendant leur peine

Zone de texte: Afin d’améliorer la prestation de services par les Aînés et d’élaborer des stratégies de planification de la relève pour faciliter le recrutement d’Aînés, le SCC élabore actuellement un contrat normalisé pour les assistants des Aînés. Il a établi des taux de rémunération nationaux pour les assistants des Aînés, au moyen de la méthode utilisée pour définir les taux de rémunération des Aînés. De plus, le SCC a entrepris un audit interne de la gestion des services offerts par les Aînés.

Interventions correctionnelles

Aperçu des interventions correctionnelles

L’étape d’intervention du Continuum de soins pour les Autochtones jette les fondements de la réinsertion sociale des délinquants autochtones. Les interventions auprès des délinquants autochtones doivent tenir compte de leur culture et de leur identité autochtones, ainsi que des facteurs systémiques et historiques qui peuvent avoir contribué à leurs démêlés avec le système de justice pénale. La reconnaissance constante des traumatismes historiques vécus par les Autochtones demeure un facteur clé dans l’amélioration continue des initiatives de guérison du SCC.

Programmes correctionnels

Les programmes correctionnels sont conçus pour répondre aux besoins liés aux facteurs criminogènes et renforcer les occasions en vue de la réinsertion sociale réussie des délinquants autochtones. Les programmes pour les Autochtones ont été élaborés de manière à répondre aux besoins spirituels et culturels des délinquants autochtones. Lorsqu’ils sont offerts avec le soutien des Aînés/conseillers spirituels, ils appuient et facilitent la guérison des délinquants autochtones et favorisent la réussite de leur réinsertion sociale.

Sentiers autochtones

Par la mise en place d’interventions intensives, les initiatives des Sentiers autochtones visent à offrir un environnement de guérison aux délinquants autochtones qui s’investissent déjà dans leur propre cheminement de guérison. Ces initiatives donnent des résultats positifs pour les délinquants autochtones, ce qui comprend une augmentation du niveau de scolarité, une réduction du nombre d’accusations d’infractions disciplinaires graves, un plus faible taux d’implication dans des incidents de sécurité, un moins grand nombre d’analyses d’urine aléatoires positives et un taux plus élevé de mise en liberté discrétionnaire, comparativement aux délinquants autochtones qui n’ont pas participé aux Sentiers autochtones.

Éducation et formation professionnelle

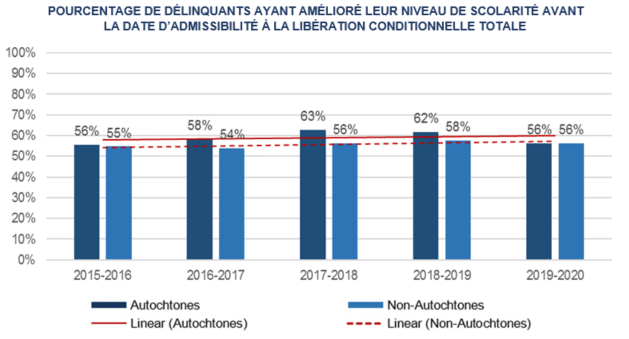

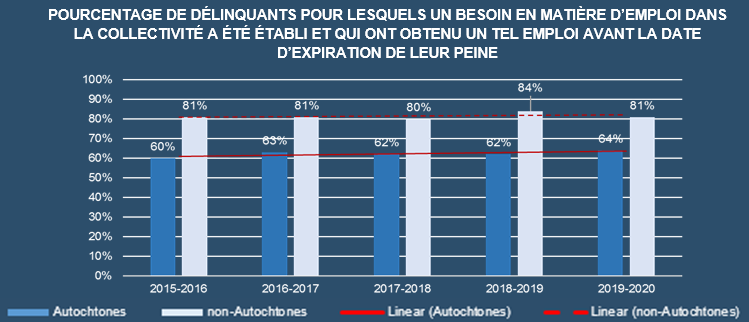

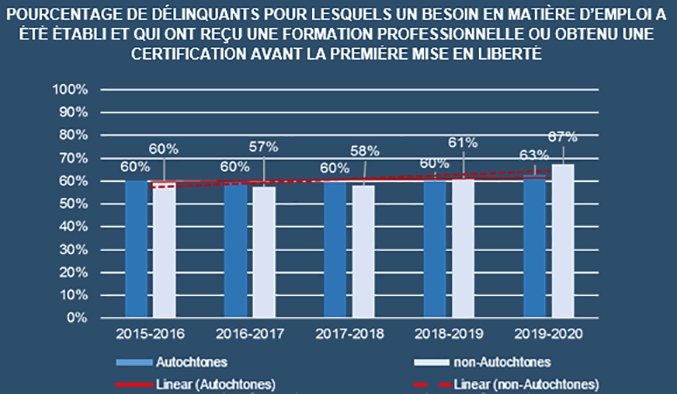

Les délinquants autochtones continuent d’afficher des résultats positifs sur le plan de l’amélioration de leur niveau de scolarité, de la participation à une formation professionnelle ou de l’obtention d’une certification pendant leur incarcération. Depuis 2009-2010, le pourcentage de délinquants autochtones ayant un besoin en matière d’éducation et ayant été aiguillés vers un programme connexe s’est considérablement amélioré. En 2019-2020, dans l’ensemble, les délinquants autochtones ont terminé avec succès 96 % des placements à l’extérieur.

Pavillons de ressourcement

Les pavillons de ressourcement offrent aux délinquants autochtones des services et des programmes dans un environnement qui honore et intègre les traditions, les croyances et les pratiques des peuples autochtones. Des interventions, y compris des services d’Aînés et de conseillers spirituels et des cérémonies, sont offertes aux délinquants autochtones afin d’aborder les facteurs ayant mené ou contribué à leur incarcération. L’un des principaux objectifs des pavillons de ressourcement est de préparer les délinquants à une transition et à une réinsertion sociale graduelles, tout en leur offrant un milieu adapté à leur culture.

Centres d’intervention pour autochtones

En tant que fondement de la prochaine phase des services correctionnels pour Autochtones, le Plan national relatif aux Autochtones a introduit le modèle des (CIA), un schéma conceptuel établi pour faciliter la prestation d’interventions améliorées et adaptées à la culture des délinquants issus des Premières Nations et des délinquants métis et inuits, en plus d’un soutien à leur réinsertion sociale. Le modèle d’intervention des CIA est décrit en détail dans une section ultérieure du présent rapport.

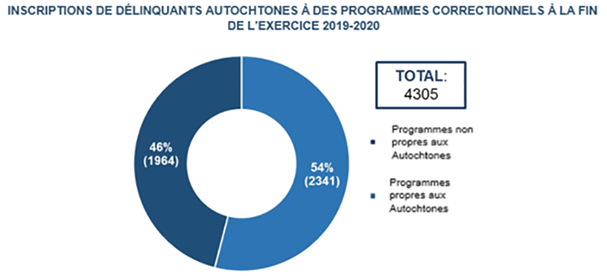

Inscriptions aux programmes

Un graphique circulaire montre la répartition totale et le pourcentage des délinquants autochtones inscrits à des programmes propres ou non aux Autochtones. Détails : En 2019 2020, 54 % (2 341 délinquants) des programmes étaient propres aux Autochtones et 46 % (1 964 délinquants) des programmes étaient non propres aux Autochtones. Total : 4 305 délinquants.

Inscriptions de délinquants autochtones à des programmes correctionnels à la fin de l’exercice 2019 2020.

L’IRC, l’Indice du risque criminel, est un outil fondé sur la recherche qui sert à évaluer le risque statique et à déterminer le niveau d’intervention requis pour les délinquants. L’IRC a été mis en œuvre pour aiguiller vers des programmes correctionnels tous les délinquants condamnés le 8 janvier 2018 ou après cette date.

Depuis la mise en œuvre de l’IRC, il y a eu des augmentations mesurables des taux de changement de l’intensité des programmes pour les délinquants autochtones, ce qui pose un certain nombre de problèmes sur le plan opérationnel. Le Sous-comité sur les services correctionnels pour Autochtones du Comité de direction a fait de l’IRC une de ses grandes priorités. Les discussions du Sous-comité se sont concentrées sur le fait que, étant donné que la recherche a validé l’IRC comme un outil déterminant avec exactitude les besoins en matière de programmes, les dérogations vers un programme d’intensité moindre peuvent mener à un traitement inadéquat, à moins que les programmes correctionnels ne soient combinés à des interventions complémentaires axées sur la justice réparatrice et adaptées à la culture, ce qui aide à réduire le risque.

Par conséquent, le Sous-comité a décidé que, pour les clients issus des Premières Nations et les clients métis et inuits, il faudrait envisager l’adoption d’approches plus holistiques, y compris la prise en compte des options de justice réparatrice adaptées à la culture, des Sentiers autochtones, des programmes communautaires, des services offerts par les Aînés, etc., en tant que services complémentaires valides qui, lorsqu’ils sont combinés à des programmes, augmentent l’efficacité des interventions au chapitre de la réhabilitation pour répondre aux besoins et réduire le risque.

Cette approche représente un changement important par rapport au modèle actuel de planification correctionnelle, qui est normalisé pour une population non autochtone. Un cadre et des orientations stratégiques claires seront élaborés afin de garantir l’uniformité de l’approche et de l’application.

Zone de texte: Le Sous-comité sur les services correctionnels pour Autochtones du Comité de direction a déterminé que l’incidence de l’IRC sur l’aiguillage vers les programmes pour les délinquants autochtones était l’une de ses priorités thématiques. Ses membres continuent de se pencher sur la nécessité de fournir en temps opportun des interventions efficaces pour répondre aux besoins des délinquants autochtones.

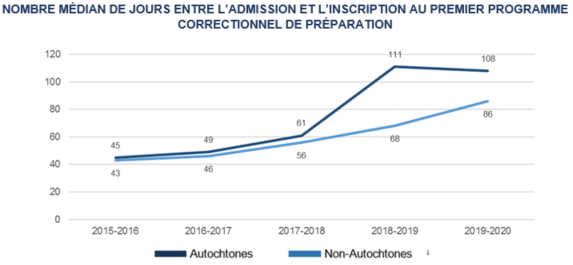

Nombre médian de jours avant l’inscription à un programme

Aperçu : Un graphique à lignes horizontales compare la hausse régulière du nombre médian de jours entre l’admission et l’inscription au premier programme correctionnel de préparation des délinquants autochtones et non autochtones de 2015-2016 à 2019-2020. En 2019 2020, les délinquants autochtones ont attendu un nombre médian de 22 jours de plus que les délinquants non autochtones pour entreprendre leur premier programme correctionnel de préparation (108 jours contre 86 jours), une amélioration par rapport à l’exercice précédent, où l’écart entre les délinquants autochtones et non autochtones présentait un nombre médian de 35 jours (200 jours contre 165 jours). Il subsiste toujours un écart entre les délinquants autochtones et non autochtones.

Nombre médian de jours entre l’admission et l’inscription au premier programme correctionnel de préparation.

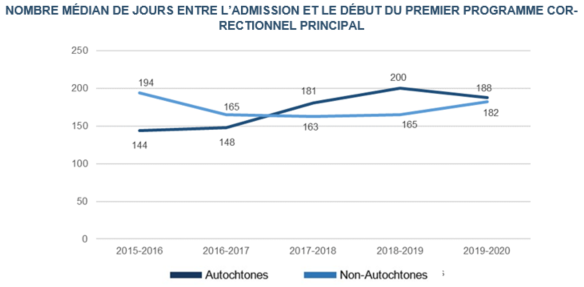

En 2019-2020, les délinquants autochtones ont attendu, selon la médiane, 22 jours de plus que les délinquants non autochtones (108 jours comparativement à 86 jours) pour commencer leur premier programme correctionnel de préparation, une amélioration importante par rapport à un (1) an plus tôt, lorsque l’écart entre les délinquants autochtones et non autochtones était de 35 jours (200 jours comparativement à 165 jours), toujours selon la médiane. En 2019-2020, les délin- quants autochtones et non autochtones ont connu des temps d’attente semblables pour com- mencer leur premier programme correctionnel principal.

Aperçu : Un graphique à lignes horizontales compare l’évolution régulière du nombre médian de jours entre l’admission et le premier programme correctionnel principal des délinquants autochtones et non autochtones de 2015-2016 à 2019-2020. En 2019 2020, les délinquants autochtones et non autochtones faisaient face à des délais d’attente similaires avant de commencer leur premier programme correctionnel principal. Le nombre de jours est passé de 144 en 2015 2016 à 188 en 2019 2020 pour les délinquants autochtones et de 194 en 2015 2016 à 182 en 2019 2020 pour les délinquants non autochtones.

Nombre médian de jours entre l’admission et le premier programme correctionnel principal.

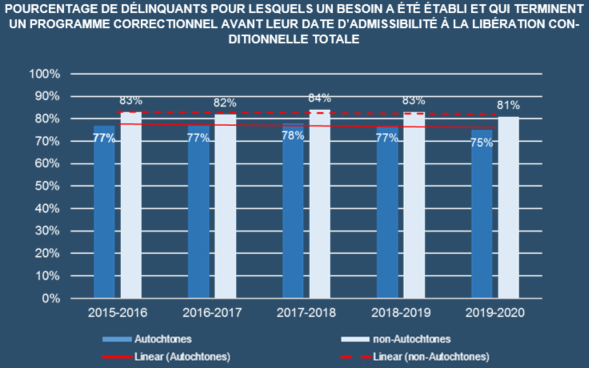

Achèvement des programmes

Un graphique à barres verticales bleues et à lignes horizontales rouges compare l’achèvement d’un programme correctionnel avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale de 2015-2016 à 2019-2020 pour les délinquants autochtones et non autochtones. Détails : La tendance envers l’achèvement est demeurée relativement stable pour les délinquants autochtones, soit de 77 % en 2015 2016 à 75 % en 2019 2020, tout comme pour les délinquants non autochtones, de 83 % en 2015 2016 à 81 % en 2019 2020. En 2015 2016, 77 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin avait été établi ont terminé un programme correctionnel avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, comparativement à 83 % des délinquants non autochtones pour lesquels un tel besoin avait été établi. En 2016 2017, 77 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin avait été établi ont terminé un programme correctionnel avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, comparativement à 82 % des délinquants non autochtones pour lesquels un tel besoin avait été établi. En 2017 2018, 78 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin avait été établi ont terminé un programme correctionnel avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, comparativement à 84 % des délinquants non autochtones pour lesquels un tel besoin avait été établi. En 2018 2019, 77 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin avait été établi ont terminé un programme correctionnel avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, comparativement à 83 % des délinquants non autochtones pour lesquels un tel besoin avait été établi. En 2019 2020, 75 % des délinquants autochtones pour lesquels un besoin avait été établi ont terminé un programme correctionnel avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, comparativement à 81 % des délinquants non autochtones pour lesquels un tel besoin avait été établi.

Pourcentage de délinquants pour lesquels un besoin a été établi et qui terminent un programme correctionnel avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale.

L’achèvement de programmes correctionnels constitue un facteur principal permettant d’optimiser le pourcentage de délinquants qui obtiennent une libération discrétionnaire à la première date d’admissibilité à la mise en liberté.

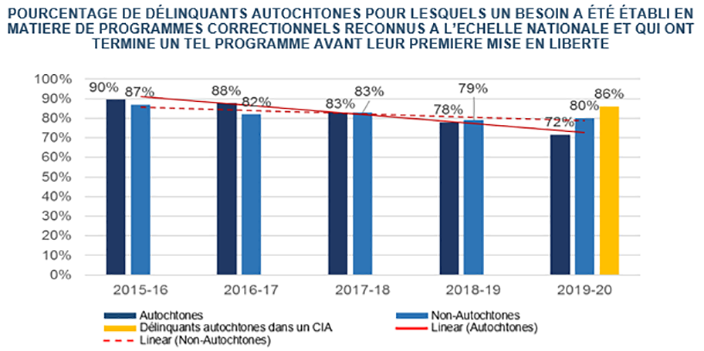

Le SCC continue de mettre en œuvre des mesures visant à améliorer les résultats en matière d’achèvement des programmes correctionnels avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale (DALCT) en favorisant la prestation des programmes correctionnels dès que possible pendant la peine des délinquants. En 2019-2020, le taux d’achèvement des programmes destinés aux Autochtones est demeuré élevé, à 79 %. Cependant, le taux d’achèvement a diminué par rapport aux années précédentes.

Zone de texte: Le SCC a créé le Groupe consultatif sur la planification des programmes et la production des rapports pour accroître la communication sur la prestation des programmes correctionnels et déterminer les pratiques exemplaires afin d’améliorer les résultats en matière de rendement des programmes correctionnels. Ce groupe comprend des représentants régionaux qui souhaitent renforcer la prestation des programmes correctionnels.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter l’examen de fin d’exercice 2019-2020.

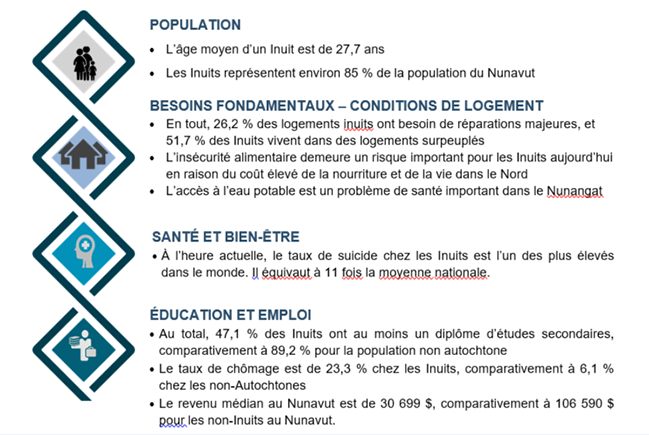

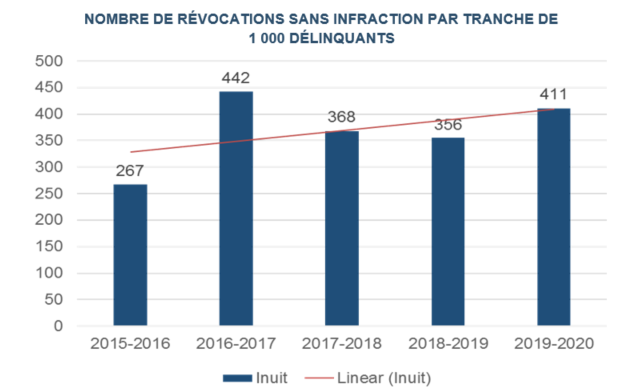

Aiguillage vers des programmes d’éducation et hausse du niveau de scolarité