Lingua franca – Chapitre 1 : Procédés

Sur cette page

- Daguerréotype

- Papier salé

- Papier albuminé

- Ambrotype

- Panotype

- Ferrotype

- Plaques de lanterne

- Négatif sur verre au collodion

- Tirage au charbon

- Platinotype et palladiotype

- Papier à developpement (à base de fibre)

- Négatif au gélatino-bromure d'argent sur support en nitrate de cellulose

- Plaque autochrome

- Négatif au gélatino-bromure d'argent sur support en acétate de cellulose

- Pellicule diapositive en couleur

- Tirage à développement chromogène

- Tirage à destruction de colorants

- Tirage à développement instantané

Procédés

Daguerréotype

Procédé surtout utilisé de 1840 à 1865

Inventé par Louis Jacques Mandé Daguerre (1839)

Image formée sur une plaque de cuivre recouverte d'une mince feuille d'argent, pouvant être vue comme un positif ou un négatif selon l'angle d'observation. Elle est souvent coloriée à la main. Les plaques d'argent des daguerréotypes étant extrêmement fragiles, ceux-ci étaient conservés sous verre.

Papier salé

Procédé surtout utilisé des années 1840 aux années 1860

Inventé par William Henry Fox Talbot (1839)

Image positive reproduite à partir d'un négatif mis en contact avec un papier photosensibilisé au chlorure et au nitrate d'argent. Elle apparaît après avoir été exposée à la lumière et doit ensuite être fixée. L'utilisation de papier ordinaire confère aux épreuves un fini mat et des tons chauds, pouvant aller du rouge profond au violet selon la dimension du papier. Les tonalités et les fibres de papier bien visibles sont caractéristiques de ce procédé.

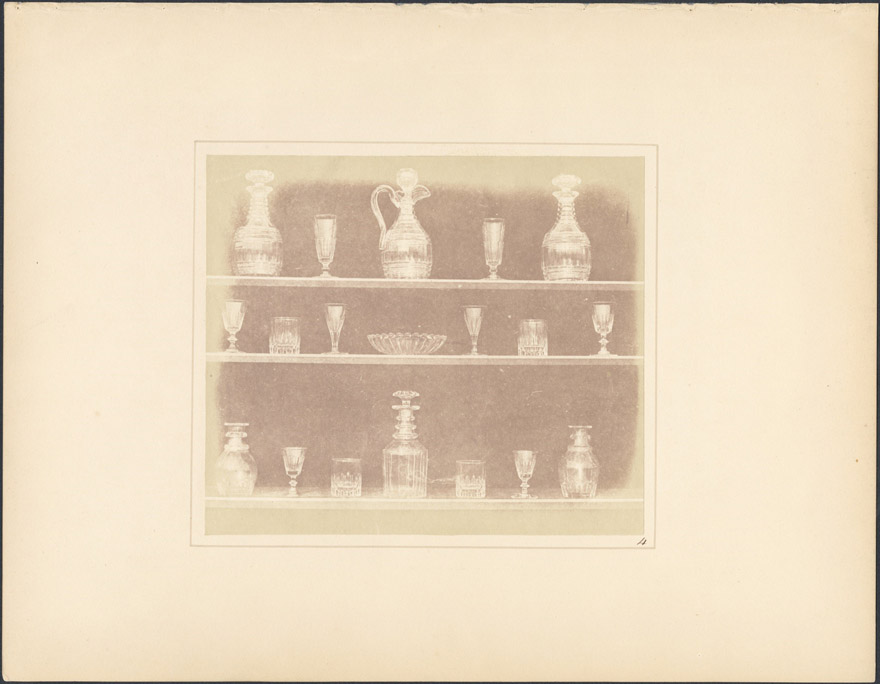

Papier albuminé

Procédé surtout utilisé de 1850 à 1895

Inventé par Louis Désiré Blanquart-Évrard (1850)

Photographie positive sur support papier. La feuille de papier est d'abord recouverte d'une couche d'albumine (blancs d'oeufs) comportant des particules d'argent en suspension. Elle est ensuite sensibilisée au nitrate d'argent, puis mise en contact avec le négatif et exposée à la lumière. On obtient ainsi un tirage par contact. Enfin, l'image est fixée et lavée. Le virage à l'or (apparu plus tard) peut lui conférer des tonalités allant du brun-rouge au noir violacé. Les tirages sur papier albuminé se caractérisent par les fibres apparentes du papier, la présence de petites fissures sur l'ensemble de la surface et un jaunissement généralisé.

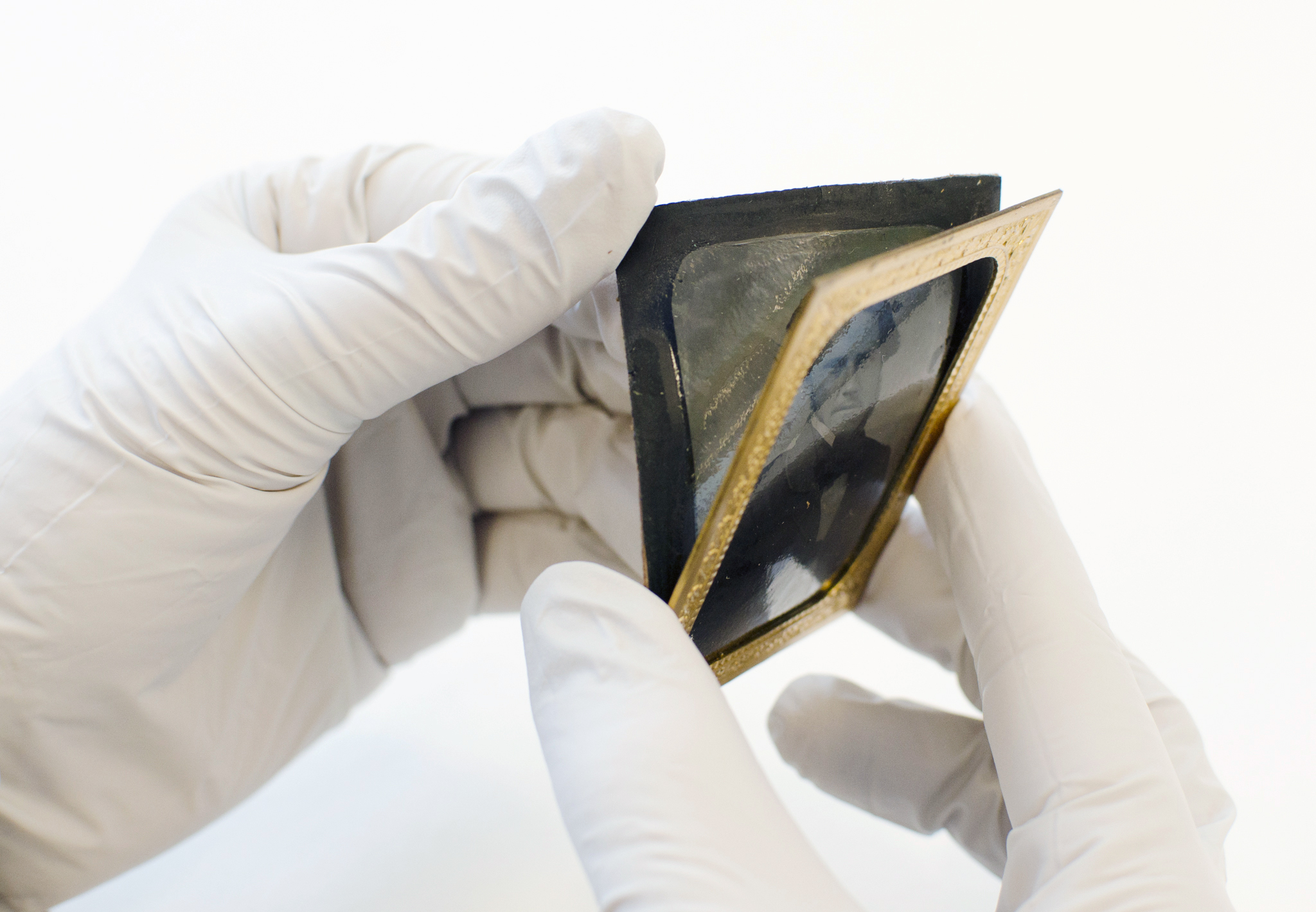

Ambrotype

Procédé surtout utilisé de 1855 à 1865

Inventé par Frederick Scott Archer (1852) et J. Ambrose Cutting (1854)

Négatif sur verre (avec émulsion au collodion) sous-exposé, puis traité avec une solution chimique. L'image argentique ainsi obtenue est blanchâtre plutôt que brunâtre. Pour en faire un positif, on place au verso de l'ambrotype un fond sombre : papier, velours ou vernis.

Les ambrotypes sont conservés dans des boîtiers semblables à ceux utilisés pour les daguerréotypes et les ferrotypes.

Panotype

Procédé surtout utilisé de 1853 à 1880

Inventé par Wülff & Company

Positif direct obtenu en transférant sur du cuir ou une étoffe cirée (comme une toile noire) une émulsion au collodion sur verre. Le terme vient du latin pannus, qui signifie « tissu ». Le panotype a gagné en popularité en raison de sa résistance : placé dans un album ou un médaillon, on pouvait entre autres l’acheminer par la poste sans que son support s’endommage, au contraire du daguerréotype (en métal) et de l’ambrotype (en verre).

Ferrotype

Procédé surtout utilisé de 1855 aux années 1860

Inventé par Adolphe-Alexandre Martin (1853) et Hamilton A. Smith (1856)

Image négative monochrome qui, formée sur une fine plaque de métal recouverte d'un vernis noir, apparaît comme un positif. Elle est souvent coloriée à la main. Les ferrotypes sont présentés dans des montages en papier leur permettant d'être glissés dans des albums; ils peuvent aussi être montés sous verre dans des écrins « américains ».

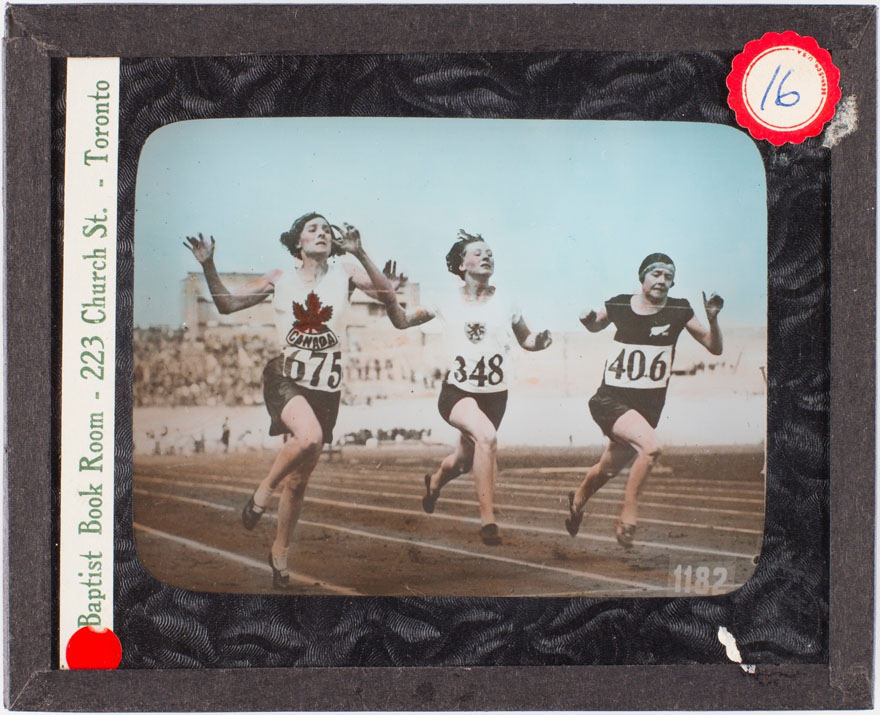

Plaques de lanterne

Procédé surtout utilisé de 1850 à 1950

Inventé par Christian Huygens (1629-1695) et Langenheim Bros (1850)

Transparent sur verre d'une image positive, dont la lecture se fait en lumière transmise (visionnage direct ou projection). Les diapositives peuvent être produites à l'aide d'albumine, de collodion ou de gélatine; on les visionnait autrefois à l'aide de lanternes magiques.

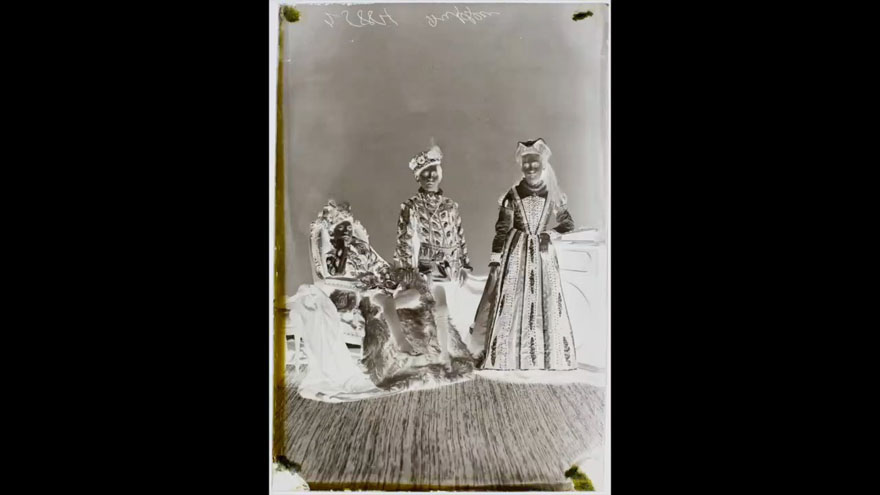

Négatif sur verre au collodion

Procédé surtout utilisé de 1851 à 1890

Inventé par Frederick Scott Archer (1851)

Un négatif au collodion est fait de verre enduit d'une couche de nitrate de cellulose qui le rend sensible à la lumière. L'émulsion peut parfois recouvrir le verre de façon inégale le long des bordures, voire en être totalement absente, ce qui crée une zone sans image. Le vernis peut aussi décoller dans les coins de la plaque, donnant à certaines zones un aspect métallisé. Le verre, parfois taillé à la main, risque d'avoir des bordures inégales. Les négatifs au collodion présentent généralement des tons chauds allant du blanc crémeux au beige pâle ou foncé.

Tirage au charbon

Procédé surtout utilisé des années 1870 aux années 1900

Inventé par Louis-Alphonse Poitevin (1855)

Le tirage au charbon, appelé à l'époque « procédé aux poudres inaltérables », est un procédé photographique non argentique inventé par Louis-Alphonse Poitevin en 1855. Son principe repose sur l'action du bichromate de potassium, qui durcit la gélatine à la lumière. Une feuille de papier est enduite d'un mélange de gélatine bichromatée et de pigment, puis exposée à la lumière au contact d'un négatif. L'image obtenue est dépouillée dans de l'eau tiède : les zones exposées à la lumière, devenues insolubles, fixent le pigment, et celles non insolées sont dissoutes, laissant le papier apparent. L'introduction, en 1860, du « charbon transfert » permet d'améliorer le rendu des demi-teintes : la couche-image obtenue est détachée de son support d'origine puis transférée sur un second support. Afin de pallier l'inversion de l'image obtenue lors de ce transfert simple, les photographes ont par la suite mis au point la technique du double transfert permettant de restituer le sens réel de l'image.

Platinotype et palladiotype

Procédé surtout utilisé de 1880 aux années 1930

Inventé par William Willis (1873)

Photographie sur papier brut sensibilisé avec des sels de platine ou de palladium et des sels ferreux photosensibles. Le papier est mis en contact avec le négatif, puis exposé, et enfin développé dans de l’oxalate de potassium ou du citrate de sodium. On l’immerge ensuite dans des bains de clarification et de rinçage, puis on le lave à l’eau. Les platinotypes offrent un large éventail de nuances allant du gris pâle au noir profond, en passant par le sépia.

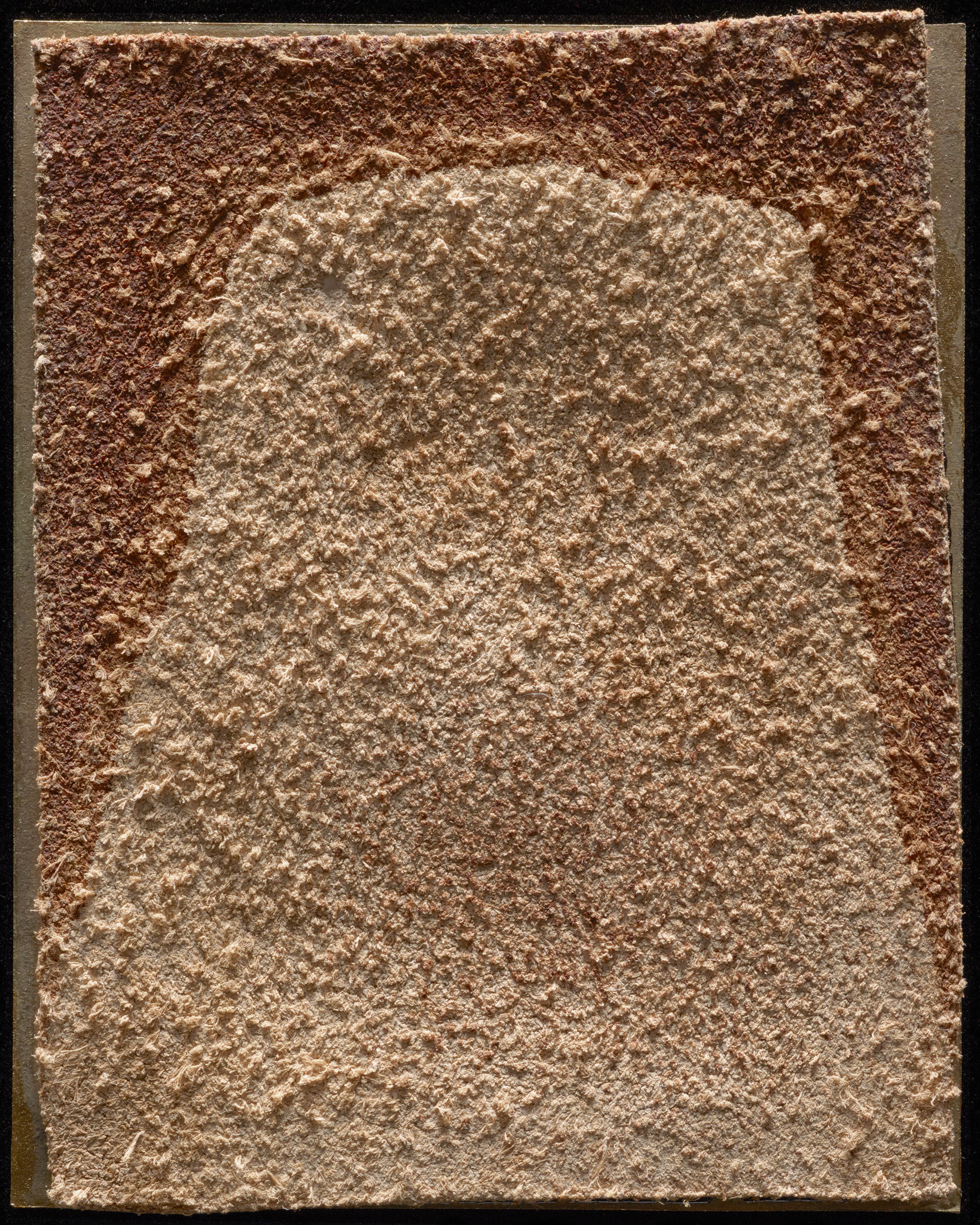

Papier à developpement (à base de fibre)

Procédé surtout utilisé des années 1880 à aujourd’hui

Inventé par les fabricants de matériel photographique

Les épreuves à la gélatine argentique sur papier à image latente (papier baryté) sont composées de quatre couches : un support en papier, une couche de sulfate de baryum, une couche de liant à base de gélatine et une couche de finition, également en gélatine.

L’exposition du papier produit une image latente, d’où le nom attribué à ce type d’épreuve.

L’image devient visible une fois développée dans un bain chimique. L’épreuve est ensuite virée à l’or, au platine, au sélénium ou au sulfure (soufre) afin d’en assurer la stabilité. Voir la section Métallisation.

L’image ainsi obtenue présente généralement des tonalités naturelles neutres, allant du noir au gris. Les reflets sont d’un blanc éclatant ou de couleur crème. Selon le papier utilisé, la surface peut présenter une texture lisse ou rugueuse et un fini allant de mat à glacé.

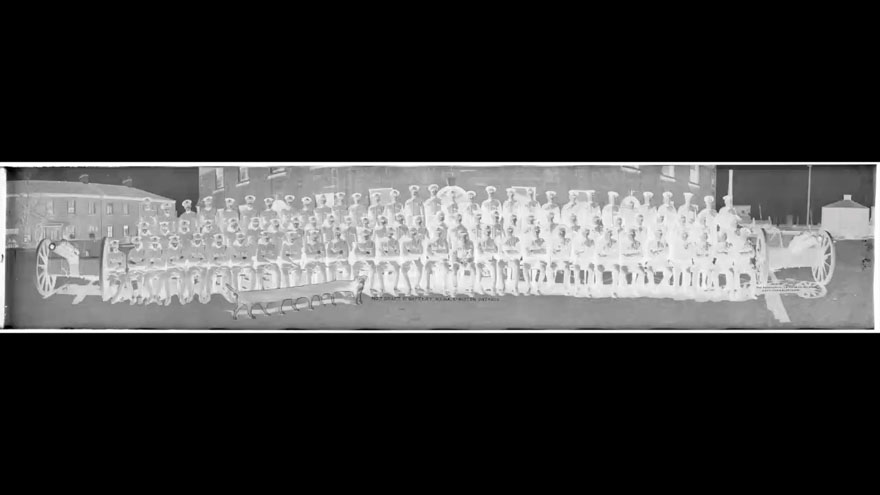

Négatif au gélatino-bromure d'argent sur support en nitrate de cellulose

Procédé surtout utilisé de 1888 à 1951

Inventé par Hannibal Goodwin (1887) et George Eastman (1889)

Le nitrate de cellulose est le tout premier support plastifié flexible et transparent offert sur le marché. Il présente un inconvénient de taille : avec le temps, il se décompose et se transforme en fragments cassants. Extrêmement inflammable, il pose un danger lorsqu'il est conservé dans une collection photographique. Trois moyens permettent de déterminer la présence de nitrate de cellulose : les indications en bordure du négatif (y compris les encoches codées et les données sur la datation), les marques de détérioration sur le film, et les tests réalisés sur le matériel (test de polarisation, test au diphénylamine, test de combustion et test de flottaison). Ce négatif porte l'inscription « No. 7 Draft, "C" Battery, R.C.H.A ». On estime qu'il date de la période 1914-1918, ce qui coïncide avec la fourchette correspondant à l'utilisation du film sur nitrate de cellulose (de 1888 à 1951).

Plaque autochrome

Procédé surtout utilisé des années 1907 à 1935

Inventé par Auguste et Louis Lumière (1903)

La plaque autochrome, brevetée en 1904 par les frères Lumière, est destinée à être observée à l'aide de visionneuses individuelles ou projetée avec des lanternes à arc électrique. Elle se compose de minuscules grains de fécule de pomme de terre, teints en rouge orangé, en vert et en bleu violacé, placés sur une plaque de verre. Des noirs de fumée comblent les interstices entre les grains. Le verre est ensuite laminé et comprimé, puis on y ajoute une émulsion de gélatine monochrome qui donne une couche sensible à la lumière. De petites particules de couleur sont visibles.

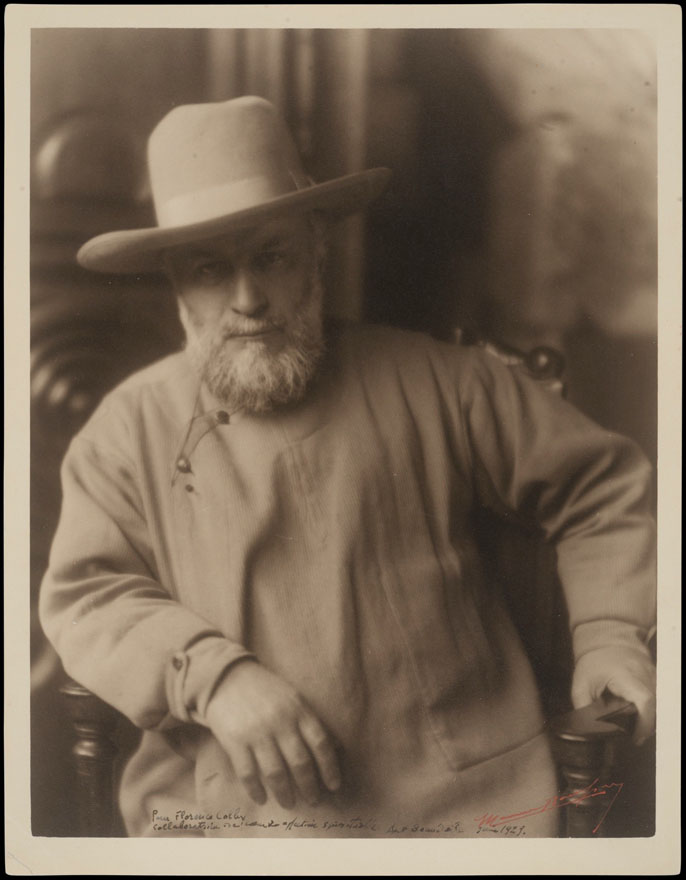

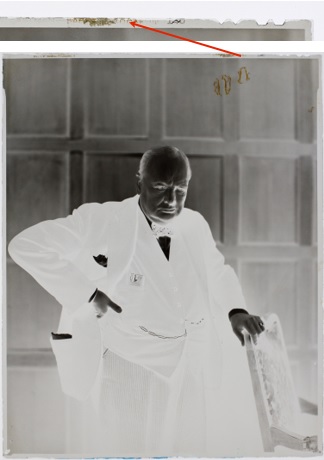

Négatif au gélatino-bromure d'argent sur support en acétate de cellulose

Procédé surtout utilisé de 1925 à 1950

Inventé par les fabricants de pellicules photo

Le film d'acétate de cellulose remplaçait le film de cellulose de nitrate, instable et hautement inflammable.

Trois moyens permettent de déterminer s'il s'agit d'un négatif : les indications en bordure du négatif (y compris les encoches codées et les données sur la datation), les marques de détérioration sur le film et les tests réalisés sur le matériel.

Ici, les indications situées en bordure de ce négatif ne laissent place à aucun doute : l'inscription « Safety Kodak » figure sur la bordure supérieure droite, du côté de l'émulsion. On voit également quatre encoches (deux en « V » et deux en « U ») qui correspondent au planfilm Kodak 14B, utilisé pour produire des négatifs sur pellicule ininflammable.

Les données sur la datation nous éclairent également. Le plan-film de diacétate de cellulose a été utilisé de 1925 à 1950, et le propionate d'acétate de cellulose, de 1930 à 1945. Nous connaissons aussi la provenance de ce négatif, puisque Yousuf Karsh a réalisé ce portrait de sir Winston Churchill en décembre 1941.

L'information recueillie confirme que ce négatif est fait d'acétate de cellulose.

Pellicule diapositive en couleur

Procédé surtout utilisé de 1935 à aujourd’hui

Inventé par Rudolph Fisher (1909), par les frères Lumière (années 1930) et, chez Eastman Kodak, par Leopold Mannes et Leopold Godowsky (1935)

Positif issu d’un procédé chromogène, utilisant comme support un film plastique en acétate de cellulose ou en polyester. Le film est recouvert de trois couches d’émulsion contenant de la gélatine (cyan, magenta ou jaune) et de l’halogénure d’argent (chlorure, bromure ou iodure) qui le rendent photosensible.

Le film se présente en formats normalisés, soit en rouleaux de 135 mm, de 120 cm et de 220 cm, ainsi qu’en feuille (aussi appelée plan-film). Il doit être conservé en chambre froide pour en assurer la préservation à long terme.

Crédit : Bob Brooks

Tirage à développement chromogène

Procédé surtout utilisé des années 1960 aux années 1990

Inventé par Rudolph Fisher (1935)

Le tirage à développement chromogène, apparu dans les années 1940, est une photographie argentique dont les couleurs sont obtenues par synthèse chimique au cours du développement. Il est généralement obtenu à l'aide d'un film inséré dans un agrandisseur qui projette de la lumière sur le papier photographique en passant à travers le négatif. Depuis l'invention de la photographie numérique, un tirage à développement chromogène peut être réalisé à partir d'un fichier numérique; des lasers ou des lumières à DEL projettent alors l'image sur le papier photographique. Ces procédés sont semblables, car dans les deux cas, le papier photographique est traité à l'aide des produits chimiques habituels.

Crédit : Rodolphe Hammadi

Tirage à destruction de colorants

Procédé surtout utilisé depuis 1963

Inventé par Bela Gaspar (1930) et CIBA (1963)

Commercialisé dès le début des années 1960 sous les noms successifs de Cilchrome®, Cibachrome® et Ilfochrome®, le tirage à destruction de colorants est un tirage argentique en couleur réalisé à partir d'une matrice positive, obtenu par blanchiment sélectif de colorants (synthèse trichrome soustractive). Le support photographique est composé de trois couches de gélatine colorées en jaune, magenta et cyan sur un papier plastifié ou un film plastique pigmenté. Ces colorants sont détruits proportionnellement à la dose de lumière reçue au moment de l'exposition, au cours du développement. La faillite de la société Ilford, en 2013, annonce la disparition progressive de ce procédé.

Crédit : Loretta Lux

Tirage à développement instantané

Procédé surtout utilisé de 1948 à 2008

Inventé par Edwin H. Land (1937); Impossible Project, 2008 à aujourd'hui

Les tirages à développement instantané apparaissent en 1948 avec la mise au point, par Edwin H. Land, du premier appareil Polaroid®. Un film séparable ou intégral, constitué d'un papier récepteur et d'un négatif, est chargé au sein de l'appareil. Immédiatement après la prise de vue, au moment où le film est sorti manuellement ou éjecté de l'appareil, une gousse contenant le révélateur est écrasée entre deux rouleaux et se répand alors entre le négatif et le papier : l'image se forme selon le processus de diffusion/transfert. Dans le cas des films monochromes, les sels photosensibles non insolés migrent du négatif vers le positif. Dans celui des films couleur, apparus en 1963, les colorants migrent d'un support à l'autre. Une réaction chimique finale permet de fixer l'image.

Crédit : Raphaël Tiberghien