Comparution devant le Comité permanent du commerce international (CIIT)

Au sujet de cette publication

Auteur de la publication : Développement économique Canada pour les régions du Québec

Date de publication : 6 juin 2024

Table des matières

- Points d'allocution

- Données sur les interventions de DEC

- Stratégie quantique en appui à la compétitivité des PME

- Programme de la plateforme nord-américaine (PPNA)

- Profil des entreprises par regroupements industriels

- Exemples de projets

- Cadre de programme

- Appui de DEC à l'exportation

- L'écosystème d'exportation au Québec et les Organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX)

- L'écosystème fédéral d'appui à l'exportation

- Politique des Retombées industrielles Technologiques (RIT)

- Portrait des exportations du Québec

- Enjeux de l'exportation au Québec

- Accompagnement lors des missions commerciales

- Fiche pour la comparution au Comité permanent du commerce international (CIIT)

- Fiches pour la période des questions

Points d'allocution

Points d'allocution pour

Sony Perron,

sous-ministre/président

Développement économique Canada pour les régions du Québec

Comparution devant le Comité permanent du commerce international

Ottawa

Le 6 février 2024

Durée : 5 minutes

La version prononcée fait foi

- Merci de l'invitation à témoigner du travail accompli par Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) pour appuyer les entreprises du Québec à percer sur les marchés mondiaux. Je suis accompagné de Marie-Claude Petit, vice-présidente, Opérations.

- Mais d'abord, je tiens à reconnaître que nous sommes sur le territoire traditionnel de la Nation algonquine Anishinabeg.

- Mon allocution comporte deux sections :

- Pourquoi DEC appuie les entreprises à tirer parti du commerce international;

- Comment DEC appuie ces entreprises.

- Le mandat de l'agence est d'appuyer le développement économique de toutes les régions du Québec, en portant une attention particulière à celles où le potentiel de croissance est moindre.

- Nous appuyons les PME, et les organismes qui les accompagnent, dans des projets ayant des retombées positives dans leurs régions.

- Or, le développement des marchés est un moyen privilégié pour les entreprises de croître - en accédant à de nouveaux clients ou en s'insérant dans des chaînes de valeur mondialisées. Ce faisant, elles génèrent de nouveaux revenus, qui sont réinvestis dans les régions qui en bénéficient.

- Cela dit, ces PME, qui forment la vaste majorité des entreprises, font face à des défis pour réaliser leur potentiel grâce à l'exportation et l'internationalisation de leurs opérations.

- Les défis des PME du Québec sont de plusieurs ordres :

- leur capacité de production pour répondre à la demande et aux exigences des grands donneurs d'ordre - dont un respect accru de diverses normes, dont environnementales;

- les coûts et risques liés aux démarches

d'exportation, ainsi que le manque d'expertise, de connaissances et d'accès aux marchés; - et ce, dans un monde en évolution rapide et complexe-caractérisé par :

- le contexte géopolitique changeant;

- la montée du protectionnisme ; et

- les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement.

- De fait, si la part des exportations représentait 27 % du produit intérieur brut du Québec en 2022, on observe un déclin relatif depuis l'an 2000, alors qu'elle atteignait 39 % du PIB.

COMMENT DEC APPUIE-T-IL LES PME ?

- Pour aider les PME à faire face à ces défis, l'agence utilise trois approches :

- Des programmes d'aide à l'innovation;

- Un soutien à l'écosystème qui aide les entreprises;

- Des services d'aiguillage et de maillage, dont la mise en œuvre de la politique des Retombées industrielles et technologiques.

- Et dans tous les cas, DEC offre un service adapté aux réalités du terrain. Chaque région du Québec a ses forces et ses défis.

- Les 12 bureaux d'affaires de DEC, répartis dans la province, sont branchés sur le milieu et connaissent bien les caractéristiques et besoins des PME et les organisations économiques sur leur territoire.

- Dans le cadre du programme Croissance économique régionale par l'innovation, DEC peut intervenir sur l'ensemble du continuum de développement et croissance des entreprises pour les rendre concurrentielles - du démarrage, en passant par le déploiement ou l'adoption de technologies, jusqu'aux efforts de commercialisation et d'exportation de produits et services.

- Par exemple, DEC a appuyé l'entreprise de Chicoutimi Conformit Technology inc. pour la commercialisation à l'étranger de plateformes logicielles innovantes en santé, sécurité et environnement.

- Deuxièmement, nous appuyons aussi l'écosystème qui accompagne les PME et qui offre l'aiguillage et l'information sur les marchés dont elles ont besoin pour croître.

- Par exemple, DEC appuie 18 organismes régionaux de promotion des exportations, les ORPEX, qui offrent aux PME du Québec un service de proximité et de première ligne pour faciliter leurs démarches de développement de marchés à l'international.

- DEC soutient aussi des incubateurs/accélérateurs et des Centres collégiaux de transfert de technologie.

- Troisièmement, DEC assure lui-même des services d'aiguillage et de maillage auprès des entreprises.

- Nous le faisons par exemple en guidant les PME vers les bonnes sources de financement ou d'accompagnement, dont nos partenaires fédéraux, et pour de l'information d'affaires.

- DEC met aussi en œuvre au Québec la Politique des retombées industrielles et technologiques.

- Avec cette politique, liée aux approvisionnements en matière de défense nationale, DEC accompagne les PME pour les aider à intégrer les chaînes mondialisées d'approvisionnement des grands donneurs d'ordre du secteur de la défense et de la sécurité.

- Je souligne que nous effectuons notre travail en étroite collaboration avec les acteurs clés de l'écosystème - dont le gouvernement du Québec, avec lequel nous entretenons d'excellentes relations, ainsi que nos partenaires du gouvernement fédéral, comme :

- Affaires mondiales Canada;

- Exportation et développement Canada;

- Innovation, Sciences et Développement économique Canada;

- Services autochtones Canada; et la

- Banque de développement du Canada.

CONCLUSION

- DEC accompagne les entreprises à toutes les phases de leur développement et les encourage à tirer parti du commerce international - afin de contribuer à la prospérité des régions du Québec.

- C'est ainsi que nous les aidons à croître, faire valoir leurs avantages concurrentiels et intégrer les chaînes d'approvisionnement mondiales.

- C'est avec plaisir que nous répondrons à vos questions.

Données sur les interventions de DEC

- À RETENIR : Les interventions de DEC donnent des résultats pour les PME.

- Depuis 2017-2018, dans le cadre du Programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI), DEC a investi près de 121 M$ dans 390 projets de commercialisation qui ont généré des investissements de près de 582 M$.

- Une étude indépendante par Statistiques Canada a démontré que, par rapport aux entreprises non-clientes, la proportion d'entreprises appuyées par DEC qui ont exporté pour une première fois est 15% plus grande, et 95 % des entreprises exportatrices le demeurent plus longtemps.

INFORMATION

Appui direct et indirect à l'exportation : Dans le cadre du CERI, DEC a investi près de 121 M$ dans 390 projets de commercialisation qui ont généré des investissements de près de 582 M$

| Exercice financier | Nombre de projets | Coûts totaux du projet | Aide autorisée |

|---|---|---|---|

| 2017-2018 | 12 | 22 142 931 $ | 9 144 830 $ |

| 2018-2019 | 116 | 127 154 225 $ | 27 436 778 $ |

| 2019-2020 | 77 | 108 762 532 $ | 16 633 538 $ |

| 2020-2021 | 57 | 103 309 586 $ | 21 449 031 $ |

| 2021-2022 | 51 | 122 277 758 $ | 24 258 585 $ |

| 2022-2023 | 32 | 53 325 966 $ | 10 794 979 $ |

| 2023-2024 | 45 | 44 748 146 $ | 10 821 000 $ |

| Total général | 390 | 581 721 144 $ | 120 538 741 $ |

Résultats des interventions de DEC :

- Les ADR, dont DEC, ont mandaté Statistique Canada pour réaliser une étude d'impact de leurs interventions auprès des entreprises. Cette étude consiste à comparer les entreprises appuyées par DEC entre 2018-2021, avec d'autres entreprises non-clientes similaires.

- L'étude a réussi à démontrer que l'intervention de DEC a un impact statistiquement significatif sur la performance de ces entreprises. À titre d'exemple, celles-ci surpassent les entreprises non-clientes au niveau de leur chiffre d'affaires (+9,4 %) et de la productivité (+4,8 %).

- Du point de vue de l'export, l'étude conclut : par rapport aux entreprises non-clientes, la proportion d'entreprises appuyées par DEC qui ont exporté pour une première fois est 15 % plus grande, et 95 % des entreprises exportatrices le demeurent plus longtemps.

ORPEX

- En ce qui a trait à l'aide indirecte de DEC à l'exportation, elle se fait essentiellement par l'entremise des 18 ORPEX du Québec, que DEC soutient dans leurs activités visant à accompagner les PME qui démontrent un potentiel ou désirent exporter afin qu'elles réussissent leurs démarches à l'exportation.

- Pour les trois dernières années, l'aide financière de DEC pour le mandat exportation des ORPEX totalisera au 31 mars 2024 la somme de 12,3 M$.

- Ils soutiennent annuellement 2 500 entreprises uniques à travers le Québec dont 700 pour les plans à l'exportation et les services-conseils individualisés.

- Environ 30 % de ces entreprises sont des nouveaux exportateurs

- Ils soutiennent annuellement 2 500 entreprises uniques à travers le Québec dont 700 pour les plans à l'exportation et les services-conseils individualisés.

- Selon une étude économique sur les exportations au Québec réalisée par le réseau des ORPEX, Commerce International Québec (CIQ) :

- Parmi les entreprises sondées qui n'exportait pas avant d'être accompagnées par un ORPEX, 82 % ont mentionné que les ORPEX leur ont permis de réussir une première démarche d'exportation.

Projets de productivité

- DEC a autorisé, dans du CERI, des aides financières s'élevant à 557 M$ dans 994 projets de productivité et capacité de production, ce qui a généré des investissements de 3,8 G$.

- Cela représente près de 61 % de tous ses investissements dans le cadre de ce programme, ou 44 % des investissement du CERI et du PDEQ.

Stratégie quantique en appui à la compétitivité des PME

À RETENIR : En collaboration étroite avec le gouvernement du Québec et els partenaires fédéraux de la Stratégie quantique nationale, DEC appui le développement de l'écosystème quantique de la province ainsi que de ses entreprises dans leur développement entrepreneurial, technologique et de marché.

INFORMATION

- Budget fédéral 2021 – lancement d'une Stratégie quantique nationale (SQN)

- Objectif : faire croître les technologies, les entreprises et les talents canadiens et renforcer le leadership mondial du Canada

- Budget de 360 M$ sur 6 ans (2022-23 à 2027-28)

- La Stratégie quantique nationale (SQN) comporte trois piliers :

- Recherche : renforcer la capacité de recherche au Canada (132,5 M$), livré par le Conseil de recherches en sciences et en génie du Canada (CRSNG)

- Commercialisation : aider les entreprises canadiennes à prendre de l'expansion et à commercialiser les technologies quantiques au pays et à l'étranger (168 M$), livré par Innovation, Science et Développement économique (ISDE), le Centre national de recherche du Canada (CNRC) et quatre Agences de développement régional (ADR) comme suit :

- Initiative des Supergrappes d'innovation – Innovation, Science et Développement économique (ISDE) (14 M$)

- Solutions innovatrices Canada - Innovation, Science et Développement économique (ISDE) (35 M$)

- Programme Défis - Centre national de recherche du Canada (CNRC) (50 M$)

- Programme CERI - quatre Agences de développement régional (ADR) (70 M$) - DEC - 23, 3 M$

- Talent : développer le bassin de talents pour soutenir la croissance d'un écosystème national (45,4 M$), livré par le CRSNG et ISDE

- Contexte du Québec :

- Le Québec a annoncé une zone d'innovation à Sherbrooke dans ce secteur et prévoit y investir des sommes importantes. Par ailleurs, l'industrie quantique au Québec en est à ses balbutiements et la majorité des entreprises sont davantage au stade de démarrage et en développement de produits, qui ne sont pas encore prêt à être commercialisé.

- Objectifs à DEC :

- Aider l'expansion des entreprises ainsi que la commercialisation des technologies quantiques dans les principaux hub régionaux (Montréal. Sherbrooke et Québec)

- Renforcer l'écosystème et soutenir les entreprises en croissance pour leur permettre d'être concurrentielles à l'échelle mondiale dans les domaines des technologies quantique

- Stratégie de mise en œuvre à DEC :

- Pour assurer le développement des entreprises, un écosystème d'appui est à développer (entrepreneuriat, accompagnement, équipements de pointes, capacités de calculs, etc.). Nous collaborons avec le gouvernement du Québec de manière que nos interventions soient complémentaires.

- En consacrant 75% du budget à ce type de projet (écosystème), nous nous assurons d'appuyer un nombre important d'entreprises dans leur développement entrepreneurial, technologique et de marché.

- Comme la demande excède notre capacité budgétaire, l'appui de DEC priorise les projets d'appui à l'écosystème qui visent : l'incubation de nouvelles entreprises; la mise en place d'équipements dont l'accès est mutualisé et qui maximise les transferts technologiques; et à faire rayonner les capacités du Québec dans le secteur quantique en appuyant la commercialisation de nos entreprises et de notre savoir-faire.

- Bilan de DEC : sur un budget total de S&C de 22,1 M$, 11 projets sont approuvés (8 OBNL et 3 PME) pour 15,7 M$, 1 projet d'OBNL est en développement pour 100 k$, et il reste un solde non engagé = 6,3 M$

- Exemples de projet :

- PME : Anyon Systems inc. Le projet vise l'expansion de l'entreprise en informatique quantique par la commercialisation de technologies issues de la recherche et du développement, les principales activités qui seront entreprises dans le cadre du projet sont la fabrication d'un démonstrateur, un ordinateur quantique, qui met en valeur les capacités des technologies quantiques et la réalisation d'activités de commercialisation. Le coût total du projet est de 995 000 $ et la contribution de DEC est de 497 500 $.

- OBNL : Numana. Le projet vise à mettre en place des bancs d'essai pour un réseau de communications quantiques à Sherbrooke, Montréal et Québec. Les principales activités qui seront entreprises dans le cadre de ce projet d'infrastructure quantique comprennent l'acquisition d'équipements, le fonctionnement et la coordination du projet, le soutien à des projets spécifiques, et de la prospection et marketing au niveau national et international. Le projet permettra à des entreprises de tester leurs technologies sur ces bancs d'essai et ainsi faciliter le développement et la commercialisation de ces dernières. Le coût total du projet est 13 210 000 $ et la contribution de DEC est de 3 600 000 $.

Programme de la plateforme nord-américaine (PPNA)

À RETENIR : Le Programme de la plateforme nord-américaine (PPNA), qui vise à faire avancer le commerce, les investissements et l'innovation canadiens à l'échelle de l'Amérique du Nord et qui réunit neuf organismes fédéraux dont DEC, est un excellent exemple d'une collaboration productive entre les acteurs du gouvernement du Canada pour appuyer les entreprises à l'exportation.

INFORMATION

- DEC travaille avec les autres ministères fédéraux pour favoriser la présence des entreprises québécoises sur les marchés mondiaux. En particulier, les États-Unis et le Mexique sont des marchés d'exportation prioritaires pour les entreprises canadiennes. Le gouvernement s'est engagé à approfondir activement les relations commerciales nord-américaines grâce notamment à la signature de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

- Les objectifs du Programme de la plateforme nord-américaine (PPNA) permettent de répondre aux priorités gouvernementales en faisant avancer le commerce, les investissements et l'innovation canadienne à l'échelle de l'Amérique du Nord.

- Le Programme de la plateforme nord-américaine (PPNA) est un partenariat initié et coordonné par AMC. Il vise à faciliter l'accès des PME canadiennes au marché nord-américain, à promouvoir les intérêts canadiens aux États-Unis et au Mexique et à favoriser une approche intégrée pour mieux coordonner les discussions sur les politiques et les orientations stratégiques au sein du gouvernement du Canada.

- Le partenariat réunit plusieurs organismes fédéraux, dont DEC et huit autres : l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA); Innovation, Science et Développement économique Canada (ISDE); Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC); Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); Exportation et développement Canada (EDC); Ressources naturelles Canada (RNCan); Patrimoine canadien (PCH); et bien sûr Affaires mondiales Canada (AMC). L'entente actuelle se termine le 31 mars 2025.

- Ce partenariat permet aux entreprises de bénéficier d'un accompagnement spécialisé pour réussir leurs activités de maillage et de réseautage avec des donneurs d'ordres notamment dans le cadre des missions commerciales ou l'accueil d'acheteur.

- Un exemple de projet réalisé par DEC dans le cadre de ce partenariat est l'accompagnement offert à 5 entreprises québécoises qui ont participé à l'Advanced Clean Transportation Expo en 2023, le plus grand événement sur les technologies de transport avancées et les parcs de véhicules propres en Amérique du Nord. Plusieurs rencontres ont été organisées entre les PME du Québec et des donneurs d'ordres et partenaires potentiels notamment de l'industrie des transports propres en Californie.

Profil des entreprises par regroupements industriels

INFORMATION

Les cinq regroupements industriels les plus appuyés par DEC au cours des dernières années (aide directe aux entreprises) ont été, dans l'ordre :

- Produits métalliques

- Comprend les établissements dont l'activité principale consiste à forger, estamper, former, tourner et assembler des éléments en métaux ferreux et non ferreux pour fabriquer, entre autres, coutellerie et outils à mains, produits d'architecture et éléments de charpentes métalliques, chaudières, réservoirs, conteneurs d'expédition, quincaillerie, ressorts et produits en fil métallique, produits tournés, écrous, boulons et vis.

- Transformation alimentaire

- Comprend les établissements dont l'activité principale est la culture agricole, les activités de soutien à l'agriculture, la fabrication d'aliments, la fabrication de boissons, les organismes de service en lien avec l'agroalimentaire et les équipementiers.

- Aérospatial

- Comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de matériel (nouveaux produits ou reconstruction) servant à transporter des personnes et des marchandises par air. Comprend également les établissements dont l'activité principale consiste à fabriquer des machines, des moteurs, des turbines ou des pompes de compresseurs liés au transport par air. Les établissements dont l'activité principale consiste à fournir des services de transport public de personne et de marchandises par aéronef font également partie de cette industrie ainsi que les organismes de service en lien avec l'industrie de l'aérospatiale.

- Systèmes informatiques

- Comprend les établissements qui produisent des biens et offrent des services permettant d'effectuer l'acquisition, le stockage, la transmission et le transport de l'information électronique sous différentes formes, incluant les organismes de service en lien avec les TIC.

- Autres secteurs manufacturiers

- Comprend les projets ne se qualifiant pas dans les 17 premiers regroupements industriels (ci-haut) ainsi que pour les 19ième et 20ième (ci-dessous).

- Le tableau ci-dessous présente un profil des entreprises appuyées dans ces regroupements industriels.

Regroupements industriels Nb d'employés (médiane) Chiffre d'affaires (médiane) Autres secteurs manufacturiers 20 2 993 985 $ Produits métalliques 28 4 508 232 $ Transformation alimentaire 16 1 680 730 $ Aérospatial 25 3 331 430 $ Systèmes informatiques 12 499 880 $

- Marchés d'exportation

Les ORPEX se concentrent sur la sensibilisation et un accompagnement personnalisé aux PME qui n'exportent pas ou celles qui désirent exporter vers de nouveaux marchés.

- Ils soutiennent annuellement 2 500 entreprises uniques à travers le Québec, dont 700 pour les plans à l'exportation et les services-conseils individualisés.

- Environ 30 % de ces entreprises sont des nouveaux exportateurs.

- Les ententes de DEC avec les 18 ORPEX pour le mandat exportation représentent un engagement financier de 12,3 M$ sur 3 ans.

- L'accompagnement offert, avec l'appui financier de DEC, permet aux PME de développer et structurer leur stratégie d'exportation.

Appui à la compétitivité des entreprise – volet productivité et capacité de production :

DEC investit dans l'amélioration de la productivité et de la capacité de production des entreprises, afin notamment qu'elles s'automatisent, améliorent leurs pratiques d'affaires, offrent des emplois à valeur ajoutée et répondent mieux aux besoins de leurs clients. Cela facilite leur intégration dans les chaines de valeur des grands donneurs d'ordre et leur développement de nouveaux marchés.

- Depuis le 1er avril 2018, DEC a autorisé, dans du CERI, des aides financières s'élevant à 557 M$ dans 994 projets de productivité et capacité de production, ce qui a généré des investissements de 3,8 G$.

- Cela représente près de 61 % de tous ses investissements dans le cadre de ce programme, ou 44 % des investissement du CERI et du PDEQ.

Exemples de projets

À RETENIR : DEC appuie de belles entreprises partout au Québec ce qui leur permet de croître, notamment sur les marchés internationaux

- Dans le cadre du Programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI), DEC a investi près de 121 M$ dans 390 projets de commercialisation qui ont généré des investissements de près de 582 M$.

- Une étude indépendante par Statistiques Canada a démontré que l'appui de DEC a aidé ces entreprises à devenir exportatrices (3,6 %) et que, bien que l'impact sur leurs exportations ne soit pas toujours significatif, les clients de DEC ont une plus grande probabilité de demeurer exportateur à plus long terme que les non-clients soit 94,9 %.

INFORMATION

Exemples d'aide directe à l'exportation

- En juin 2022, en vertu du CERI, DEC a autorisé à Prevtech Innovations inc., une entreprise de services à valeur ajoutée de Saint-Hyacinthe qui a développé un produit de détection d'anomalies électriques destiné surtout aux petites opérations agricoles et les fermes familiales, une aide remboursable de 250 000 $ pour commercialiser ses produits dans de nouveaux marchés.

- En octobre 2022, en vertu du CERI, DEC a autorisé à Disanko inc., une entreprise en démarrage de Longueuil qui a développé un système intelligent pour stocker de l'énergie, une contribution remboursable de 125 000 $ afin qu'elle déploie une stratégie de commercialisation à l'international.

- Technologies GRB inc. (Sphaira) est une jeune entreprise innovante de Québec qui développe et commercialise des solutions technologiques qui aident à contrôler la propagation d'agents infectieux en neutralisant par exemple les bioaérosols dans l'air des hôpitaux, écoles et lieux publics. La contribution de 50 000 $ vise en partie à ce que leur nouveau dispositif d'assainissement de l'air (LIFA) obtienne de la Underwriters Laboratories (UL) la certification en sécurité optique et électrique nécessaire pour sa libre circulation et sa commercialisation en Amérique du Nord.

Exemples de projets - maillage avec les grands donneurs d'ordre

DEC appuie des organismes qui aident les entreprises du Québec à accéder aux opportunités de marchés offertes par les grands donneurs d'ordres afin de diversifier leurs marchés.- DEC à la compétitivité des entreprises est son soutien aux activités de Sous-traitance industrielle du Québec (STIQ), une association multisectorielle d'entreprises québécoises qui a pour mission d'améliorer la compétitivité des chaines d'approvisionnement manufacturières. Depuis plus de 20 ans, DEC est intervenu à 18 reprises auprès de STIQ pour des aides totalisant 11,5 M$ afin de financer notamment des activités de prospection auprès de grands donneurs d'ordre au bénéfice des PME manufacturières du Québec.

- DEC offre du financement au Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ) dans l'accompagnement des entreprises appartenant ou dirigées par des femmes afin qu'elles puissent croitre et accéder plus facilement à de nouveaux marchés. Ainsi depuis 2000, les aides non remboursables autorisées au RFAQ totalisent plus de 1,9 M$ et permettent notamment d'offrir des activités d'accompagnement qui facilitent le maillage avec les grands donneurs d'ordre et qui se transforment en opportunités de marché.

Exemple d'un projet du Programme de la Plateforme nord-américaine (PPNA)

- DEC a offert un accompagnement à 5 entreprises québécoises qui ont participé à l'Advanced Clean Transportation Expo en 2023, le plus grand événement sur les technologies de transport avancées et les parcs de véhicules propres en Amérique du Nord. Plusieurs rencontres ont été organisées entre nos PME du Québec et des donneurs d'ordres et partenaires potentiels notamment de l'industrie des transports propres en Californie.

Exemple de projet pour la certification des PME pour qu'elles puissent s'insérer dans la chaîne de valeur

Exemple d'organisme

- DEC appuie des organismes afin qu'elles puissent accompagner les entreprises dans l'obtention de certification.

- En juillet 2020, dans le cadre du CERI, DEC a autorisé une contribution non remboursable de 4 939 095 $ à l'Association de l'Aluminium du Canada pour un projet visant à favoriser la commercialisation des produits de l'aluminium canadien par le développement d'un système de traçabilité permettant d'authentifier et de documenter l'origine « fondue et coulée » de l'aluminium canadien tout au long de la chaîne de valeur.

- L'Association de l'aluminium du Canada est un OBNL dont la mission est de représenter l'industrie canadienne de l'aluminium primaire auprès de la population, des utilisateurs, des pouvoirs publics de même qu'auprès des intervenants clés du monde économique et de l'environnement. L'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) favorise l'aluminium nord-américain et le Canada a obtenu une exception pour la levée de tarifs sous certaines conditions. Ainsi, un des enjeux dans le contexte actuel du commerce de l'aluminium avec les E-U est la capacité de démontrer la provenance du métal exporté.

- L'industrie primaire doit tracer l'origine de sa production afin de démontrer le respect des volumes conformément à l'ACEUM. Les transformateurs quant à eux auront besoin de démontrer que l'aluminium utilisé dans leurs produits est d'origine nord-américaine et non chinoise ou russe

- Le Centre C3i est un OBNL qui a pour mission d'appuyer les entreprises en sciences de la vie qui développent et commercialisent des thérapies cellulaires. Le C3i met à la disposition des biotech son expertise et ses services à valeur ajoutée afin d'établir un pont entre la recherche biomédicale, la découverte de traitements, les études cliniques et la phase de mise en marché.

- L'aide financière non remboursable de 2,5 M$ vise entre autres à aider le C3i à obtenir une licence DEL (Drug Establishment License) de Santé Canada et pour se conformer aux normes GMP (Good Manufacturing Pratices). À ce jour, il n'y a pas d'installation de fabrication et de développement sous contrat de recherche en thérapie cellulaire disposant de cette licence au Canada.

Exemples d'entreprises aidées pour la certification dans leurs efforts de s'intégrer sur les marchés mondiaux

- Secure Exchanges inc. est une jeune entreprise de Drummondville ayant développé une solution de transfert sécurisé de données intégrées directement à travers Microsoft Outlook, Gmail ou via la plateforme en ligne SE.

- La contribution remboursable de 250 000 $ vise en partie l'obtention d'une certification (ISO-27001) qui atteste de la sécurité informatique des données. De plus en plus d'organisations exigent l'obtention de cette certification dans la chaîne d'approvisionnement et dans certains pays c'est même une obligation légale.

- La laiterie de l'Outaouais produit du lait pasteurisé dans différents formats et variétés.

- La contribution remboursable de 203 825 $, vise entre autres l'implantation et l'obtention d'une certification en transformation agroalimentaire (GFSI) afin notamment de lui permettre éventuellement d'exporter ses produits comme sous-traitant.

- Électrobac inc. est une entreprise technologique montréalaise œuvrant dans l'économie circulaire. Ses bacs de récupération se retrouvant dans divers espaces publics permettant aux particuliers de recycler plus de 150 produits électroniques, alors que son programme de rachat et de gestion d'appareils auprès de clients corporatifs représente la majorité de son chiffre d'affaires. On retrouve ainsi la gestion du cycle de vie et le reconditionnement des téléphones intelligents et des tablettes recueillis principalement auprès de clients corporatifs.

- La contribution remboursable de 250 000 $ vise l'acquisition d'équipements et la mise en œuvre d'une stratégie de commercialisation aux États-Unis. Parmi les coûts autorisés, DEC appuie les démarches du client pour obtenir la certification R2V3. Il s'agit d'une norme, un standard de l'industrie sans laquelle le client pourrait difficilement accéder au marché américain. C'est par exemple cette certification qui garantit que les déchets électroniques en fin de vie ne sont pas exportés dans les pays en voie de développement, car les États-Unis n'ont pas ratifié Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. Pour obtenir ladite certification, les entreprises doivent au préalable compléter différentes normes ISO.

- SmartD Technologies est une entreprise en démarrage qui conçoit et fabrique des modules de gestion de la puissance motrice permettant de contrôler plus efficacement la puissance des moteurs électriques industriels et ainsi augmenter leur efficacité énergétique et prolonger leur vie utile.

- L'aide remboursable de 300 000 $ vise en partie les frais de certification pour accéder aux marchés américain et européen.

Exemples de projets soutenus qui améliorent la performance énergétique du secteur manufacturier ou permettent de produire des équipements ou matériaux plus performants d'un point de vue énergétique.

- 9474-9785 Québec inc. (Carbonité inc.) est une entreprise en démarrage qui construira à Port-Cartier une usine de production de biochar, un produit vendu sous forme de granules et de poudre qui valorise la biomasse forestière pour les marchés des sols (fertilisant), matériaux de construction (additif au béton) et des procédés métallurgiques en remplacement au charbon, entrainant ainsi une réduction des GES.

- La contribution remboursable de 3 M$ vise l'acquisition et l'installation d'équipements de production.

- Les Carrières de Saint-Dominique ltée est une entreprise qui se spécialise dans la fabrication de pierre concassée, la production de béton préparé, de béton compacté au rouleau (BCR) ainsi que de chaux magnésienne. Elle produit également du sable combiné appelé Eco-Sable Sando. La clientèle de l'entreprise est vaste, citons les usines à béton, les usines à béton préfabriqué, les usines d'asphalte, les agriculteurs (chaux agricole) et divers acteurs du génie civil. Le nouveau procédé de fabrication permettra au client de réduire son empreinte écologique (valorisation des résidus et réduction de la consommation d'eau), celle de ses clients utilisateurs du produit (réduction des transports et des GES) et de réduire les impacts négatifs sur l'environnement et l'écologie des milieux naturels où sont extraits le sable naturel.

- La contribution remboursable de 2 M$ permettra au client d'améliorer sa productivité et d'augmenter sa capacité de production de l'Eco-Sable Sando par l'acquisition d'équipements numériques à la fine pointe de la technologie.

- Le démarrage de l'usine Duravit à Matane deviendra la première usine de produits de céramique sanitaire carboneutre au monde. Elle mise sur l'hydroélectricité québécoise plutôt que le gaz comme source d'énergie pour ses fours dans son processus de fabrication. Le client estime que l'utilisation des fours électriques, la récupération de la chaleur produite pour chauffer l'usine ainsi que la proximité du site de production avec le marché visé contribueront à réduire de 9 500 tonnes les émissions de CO2 chaque année. La mise en place de fours électriques sera une première mondiale dans cette industrie.

- DEC a autorisé une contribution remboursable de 19 M$ pour la construction de l'usine et l'acquisition d'équipements de production.

- Uniboard Canada inc. est une entreprise manufacturière de produits d'ingénierie destinés aux entreprises de la construction. Elle possède des usines de panneaux à Mont-Laurier, Sayabec et Val-d'Or ainsi qu'une usine de résine également établie à Val-d'Or. Intégrées à la chaîne de valeur de l'industrie forestière, ses usines possèdent la certification Eco-Certified Composite (ECC) délivrée par la Composite Panel Association (CPA). Ses produits contribuent annuellement à la séquestration d'un million de tonnes de carbone.

- La contribution remboursable de 10 M$ vise l'acquisition de nouveaux équipements qui intègrent de nouvelles technologies qui permettront de réduire l'utilisation de fibre et de résine, de réduire les gaz à effet de serre et du fait même l'empreinte carbone de l'entreprise.

- Optima Aero Inc. (Optima) se spécialise dans la remise à neuf de pièces et de moteurs d'hélicoptère. En élargissant ses activités de revalorisation de pièces par l'achat d'hélicoptères en fin de vie utile, l'entreprise contribuera à la réduction de l'empreinte carbone du secteur, la fabrication de pièces neuves représentant 18 % des émissions de carbone (vs une fraction des émissions pour le réusinage de pièces existantes) tout en développant une expertise interne sur de nouveaux modèles d'aéronefs.

- La contribution remboursable de 3,5 M$ vise l'acquisition d'équipements et des activités de commercialisation.

- Technologies CAPsolaire a développé des modules à énergie solaire pour les véhicules à propulsion électrique afin de recharger les batteries avec une source d'énergie propre. Elle cible surtout des organisations ayant des parcs de véhicules comme celles offrant des services de microtransit, des hôtels, des aéroports, des villes et des parcs.

- L'aide non remboursable de 99 000 $ vise à appuyer le démarrage des activités de production par l'acquisition d'équipements.

- Située à Saint-Jérôme, DZD Hardwood est une entreprise familiale spécialisée dans la production et la transformation de bois franc.

- La contribution remboursable de 416 000 $ vise l'acquisition d'équipements qui contribueront à augmenter la capacité de production du client. Le remplacement des vieux équipements gaz naturel par des séchoirs électriques permettra à l'entreprise de diminuer significativement ses émissions de carbone

Exemples Innovation quantique régionale

DEC appuie l'expansion des entreprises ainsi que la commercialisation des technologies quantiques dans les principaux hub régionaux (Montréal. Sherbrooke et Québec)

- Le projet vise l'expansion Anyon Systems inc. une entreprise en informatique quantique par la commercialisation de technologies issues de la recherche et du développement, les principales activités qui seront entreprises dans le cadre du projet sont la fabrication d'un démonstrateur, un ordinateur quantique, qui met en valeur les capacités des technologies quantiques et la réalisation d'activités de commercialisation.

- Le coût total du projet est de 995 000 $ et la contribution de DEC est de 497 500 $.

DEC favorise le renforcement de l'écosystème pour leur permettre aux entreprises d'être concurrentielles à l'échelle mondiale dans les domaines des technologies quantique

- Le projet mis en œuvre par Numana vise à mettre en place des bancs d'essai pour un réseau de communications quantiques à Sherbrooke, Montréal et Québec. Les principales activités qui seront entreprises dans le cadre de ce projet d'infrastructure quantique comprennent l'acquisition d'équipements, le fonctionnement et la coordination du projet, le soutien à des projets spécifiques, et de la prospection et marketing au niveau national et international. Le projet permettra à des entreprises de tester leurs technologies sur ces bancs d'essai et ainsi faciliter le développement et la commercialisation de ces dernières.

- Le coût total du projet est 13 210 000 $ et la contribution de DEC est de 3 600 000$.

Cadre de programme

À RETENIR : DEC a pour mandat d'appuyer le développement économique de toutes les régions du Québec, en portant une attention particulière à celles où le potentiel de croissance est moindre. DEC appuie les PME, et les organismes qui les accompagnent, dans des projets ayant des retombées positives dans leurs régions.

- Le commerce international est un moyen privilégié pour les nos entreprises de croître - en accédant à de nouveaux marchés ou en s'insérant dans des chaînes de valeur mondialisées. Ce faisant, elles génèrent de nouveaux revenus, qui sont réinvestis dans les régions qui en bénéficient.

- Pour appuyer le développement du commerce international, DEC déploie un ensemble d'interventions, afin des palier les divers obstacles auxquels font face les entreprises, particulièrement les PME, qui souhaitent exporter ou s'inscrire dans les grandes chaines de valeur, ou pour renforcer les atouts dont elles disposent.

INFORMATION

- La mission de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) est de promouvoir le développement économique à long terme de l'ensemble des régions du Québec, avec une attention particulière envers les régions à plus faible croissance économique.

- DEC accomplit sa mission grâce notamment à ses programmes de subventions et contributions, en se reposant sur la présence et l'expertise de ses douze (12) bureaux d'affaires répartis partout au Québec, et sur sa compréhension des enjeux économiques, des dynamiques régionales, sa connaissance des acteurs importants et une collaboration continue avec le gouvernement du Québec.

- Le programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) est le principal véhicule par le biais duquel DEC appuie l'expansion des entreprises - principalement des PME. C'est donc par l'entremise du CERI que DEC appuie financièrement les entreprises canadiennes à s'insérer dans les chaînes d'approvisionnement et tirer parti des occasions sur les marchés mondiaux.

- Le CERI vise notamment à accélérer à stimuler l'innovation et la croissance des entreprises en appuyant leurs efforts pour renforcer leur capacité d'innovation, notamment à démontrer, adopter ou adapter des technologies et à les commercialiser, pour accroître leur productivité, pour prendre de l'expansion et pour rehausser leur compétitivité dans les marchés nationaux et internationaux.

- Le CERI vise également à créer, faire croître et nourrir des écosystèmes régionaux inclusifs qui répondent aux besoins des entreprises et favorisent un environnement entrepreneurial propice à l'innovation, à la croissance et à la concurrence.

- Ce programme permet à DEC d'intervenir sur l'ensemble du continuum de développement des entreprises, du démarrage, en passant par le développement ou l'adoption de technologies, jusqu'aux efforts de commercialisation et d'exportation de produits et services.

- Cette aide se fait de façon directe en appuyant financièrement des PME, mais aussi indirectement par le biais d'organismes de l'écosystème, qui accompagnent les PME dans leurs démarches.

- L'appui de DEC est adapté aux réalités, atouts et besoins régionaux.

- Les interventions de DEC seront différentes à Montréal, qui foisonnent d'entreprises technologiques et exportatrices, qu'au Centre-du-Québec, cœur du Québec manufacturier, ou en Gaspésie, historiquement une région ressource faisant face à d'importants défis de développement économique.

- L'appui de DEC s'inscrit en complémentarité avec l'offre existante d'autres programmes fédéraux et provinciaux.

- DEC n'a pas une approche sectorielle et privilégie des projets qui optimisent les retombées économiques dans les régions du Québec, en cohérence avec son mandat. C'est pourquoi DEC mise en particulier sur des entreprises manufacturières et de services à forte valeur ajoutée visant les marchés extérieurs – reconnaissant que l'exportation est un vecteur important de croissance et d'innovation pour les PME.

- Dans le cadre du CERI, DEC appuie l'exportation des entreprises de différentes façons, qui visent à répondre aux divers obstacles qui y sont liés, ou à renforcer ses facteurs facilitants.

- D'abord, DEC appuie directement, par des contributions remboursables, les entreprises qui souhaitent accroître leur performance à l'exportation.

- À ce titre, DEC privilégie les projets, portés par des PME, de développement ou de diversification des marchés internationaux, et de commercialisation des produits issus de l'innovation ou qui s'inscrivent dans une chaîne de valeur mondiale.

- Les activités qui peuvent être appuyées dans le cadre de ces projets sont par exemple :

- Le mise en œuvre d'une stratégie de commercialisation (produit, prix, distribution, promotion), incluant la création de matériel promotionnel (site Web, kiosque) adapté aux marchés visés;

- Le développement d'un réseau de distribution (succursale, filiale, sous-traitant, représentant), incluant des visites de prospection pour l'identification d'un représentant;

- Le développement d'un prototype adapté pour un pays visé;

- L'embauche d'un consultant pour appuyer les activités visant l'obtention d'une accréditation facilitant l'accès à des marchés étrangers.

- Ces interventions permettent de diminuer le risque et les coûts que représentent les démarches et investissements nécessaires à l'exportation, un obstacle important pour les PME.

- À ce titre, DEC privilégie les projets, portés par des PME, de développement ou de diversification des marchés internationaux, et de commercialisation des produits issus de l'innovation ou qui s'inscrivent dans une chaîne de valeur mondiale.

- Ensuite, DEC appuie indirectement, par des contributions non remboursables, les acteurs de l'écosystème régional de l'innovation, notamment des organismes à but non lucratif (OBNL), qui soutiennent les entreprises innovantes dans leurs efforts pour accroître leur performance à l'exportation.

- À ce titre, DEC privilégie les projets, portés par des OBNL, en particulier les organismes régionaux de promotion des exportation (ORPEX), qui accompagnent les PME qui veulent percer ou diversifier leurs marchés dans la commercialisation et le développement de marchés internationaux.

- Les activités qui peuvent être appuyées dans le cadre de ces projets sont, par exemple :

- Sensibilisation et formations;

- Services-conseils pour le développement et la structuration de la stratégie d'exportation;

- Réalisation des études de marché et des diagnostics à l'exportation;

- Activités de maillage, réseautage et contacts d'affaires.

- Ces interventions donnent accès aux PME à l'expertise, aux connaissances et aux réseaux qu'elles peuvent souvent développer par elles-mêmes.

- En plus de ses appuis directs et indirects à l'exportation des PME, DEC intervient également pour soutenir la compétitivité et l'innovation des entreprises, qui sont des facteurs de succès incontournables pour la commercialisation internationale et leur intégration aux grandes chaines de valeur.

- Cela se fait essentiellement par des projets qui visent l'acquisition et l'intégration de technologies de pointe ainsi que le développement de nouveaux biens et services à valeur ajoutée. Les investissements dans le cadre de ces projets doivent, entre autres, permettre à l'entreprise de rehausser ses compétences technologiques et ses avantages compétitifs.

- Les activités qui peuvent être appuyées dans le cadre de ces projets sont, par exemple :

- Acquisition et implantation d'équipements, d'outils informatiques et de technologies pour accroître la productivité ou la capacité de production;

- Amélioration des processus manufacturiers (production, approvisionnement, logistique) et de la gestion des opérations;

- Prototypage, preuve du concept, démonstration, vitrines technologiques pour de nouveaux produits;

- Amélioration de produits et services déjà existants.

- Comme pour l'aide à l'exportation, l'aide à la compétitivité et à l'innovation peut être directe (contributions remboursables aux PME) ou indirecte (contributions non remboursables à des organismes qui accompagnent les PME, comme des centres de recherche ou de transfert technologique).

- Également, DEC appuie, par des contributions non remboursables, des organismes qui favorisent le maillage des acteurs de l'écosystème d'innovation et crée des conditions gagnantes à l'exportation ou à l'intégration des chaines de valeurs.

- Les activités qui peuvent être appuyées dans le cadre de ces projets sont par exemple la création de regroupements, alliances et partenariats stratégiques entre entreprises afin de répondre aux appels d'offre de grands donneurs d'ordres, ou des activités favorisant l'insertion d'une entreprise ou d'un regroupement d'entreprises dans une chaîne d'approvisionnement d'un donneur d'ordres.

- L'attraction d'investissement étranger, que DEC appui par l'entremise du Programme de développement économique du Québec (PDEQ), peut également être considéré dans cette catégorie. En effet, en attirant des entreprises et donneurs d'ordres étrangers au Québec, de nouvelles opportunités de croissance et d'intégration de chaînes de valeurs sont créées pour les PME d'ici, pour qui le contact est maintenant facilité.

- DEC met également en œuvre la politique des Retombées industrielles Technologiques (RIT) au Québec, qui a pour objectif d'optimiser, au Canada, les retombées économiques que génèrent les achats du gouvernement en matière de défense et de sécurité et est un levier d'internationalisation des PME innovantes dans les chaînes d'approvisionnement mondialisées.

- Finalement, notons l'appui de DEC au secteur touristique par le biais du PDEQ, particulièrement pour des efforts de développement de l'offre et de commercialisation, contribue à attirer des touristes internationaux et leurs dépenses (exportations), générant ainsi des retombées économiques et favorisant la diversification et la croissance des PME et des régions en lien avec ce secteur économique.

Appui de DEC à l'exportation

À RETENIR : Pour aider les PME du Québec à exporter, diversifier leurs marchés et se positionner dans les chaines d'approvisionnement mondiales, DEC :

- Appuie financièrement leurs démarches de commercialisation internationale, ainsi que leurs investissements pour innover et être compétitifs sur ces marchés;

- Appuie les organismes de l'écosystème qui fournissent avis, conseils et accompagnement aux PME dans ces démarches, incluant en favorisant le maillage et les synergies entre les acteurs;

- Met en œuvre la politique des Retombées industrielles Technologiques (RIT) au Québec, qui permet aux PME d'accéder aux chaines d'approvisionnement des grands donneurs d'ordre du secteur de la défense.

- Aiguille les PME vers les bonnes sources de financement ou d'accompagnement et pour obtenir de l'information de marché.

INFORMATION

- Dans le cadre du CERI, DEC appuie l'exportation des entreprises de différentes façons, qui visent à répondre aux divers obstacles qui y sont liés, ou à renforcer ses facteurs facilitants :

- En diminuant le risque et les coûts que représentent les démarches et investissements nécessaires à l'exportation, un obstacle important pour les PME.

- En donnant accès aux PME à l'expertise, aux connaissances (notamment du contexte du marché visé) et aux réseaux qu'elles ne peuvent souvent pas développer par elles-mêmes.

- En s'assurant que les PME ont la capacité de production et la performance opérationnelle nécessaire pour répondre aux exigences des donneurs d'ordre.

- D'abord, DEC appuie directement, par des contributions remboursables, les entreprises qui souhaitent accroître leur performance à l'exportation, en appuyant les projets de développement ou de diversification des marchés internationaux, de commercialisation des produits issus de l'innovation ou de leur intégration dans une chaîne de valeur mondiale.

- Ensuite, DEC appuie indirectement, par des contributions non remboursables, des organismes de l'écosystème régional de l'innovation, qui accompagnent les PME qui veulent percer, diversifier et développer leurs marchés internationaux. Cet accompagnement prend par exemple la forme de sessions de sensibilisation et formations, de services-conseils pour le développement et la structuration de la stratégie d'exportation, ou encore de la réalisation des études de marché et des diagnostics à l'exportation et est offert principalement par les 18 organismes régionaux de promotion des exportation (ORPEX) du Québec (voir Onglet 6).

- DEC intervient également pour soutenir la compétitivité et l'innovation des entreprises, en appuyant directement ou indirectement (accompagnement par des organismes) l'acquisition et l'intégration de technologies de pointe ainsi que le développement de nouveaux biens et services à valeur ajoutée par les PME. Les investissements dans le cadre de ces projets doivent, entre autres, permettre à l'entreprise de rehausser ses compétences technologiques et ses avantages compétitifs.

- Également, DEC appuie, par des contributions non remboursables, des organismes qui favorisent le maillage des acteurs de l'écosystème d'innovation et crée des conditions gagnantes à l'exportation ou à l'intégration des chaines de valeurs, par exemple en facilitant la création de regroupements, alliances et partenariats stratégiques entre entreprises afin de favoriser leur insertion dans une chaîne d'approvisionnement d'un grand donneur d'ordres.

- DEC met également en œuvre la politique des Retombées industrielles Technologiques (RIT) au Québec, qui a pour objectif d'optimiser, au Canada, les retombées économiques que génèrent les achats du gouvernement en matière de défense et de sécurité et est un levier d'internationalisation des PME innovantes dans les chaînes d'approvisionnement mondialisées.

- Finalement, les petites entreprises et les futurs entrepreneurs du Québec peuvent s'appuyer sur DEC pour les aiguiller vers les bonnes sources de financement ou d'accompagnement et pour obtenir de l'information de marché. Ces services sont sans frais.

- DEC a conclu une entente de collaboration avec le Réseau des organismes régionaux de promotion des exportation (ORPEX) afin que les entreprises qu'ils accompagnent puissent avoir accès à de l'information de marché pour les aider dans leurs démarches d'exportation. Cela permet de bien planifier et de maximiser les chances de réussite dans leurs conquêtes des marchés internationaux et prendre des décisions éclairées concernant leurs projets d'affaires.

- DEC a accès à différentes sources d'information dont des bases de données pour répondre aux besoins exprimés par les entrepreneurs sur l'information de marché.

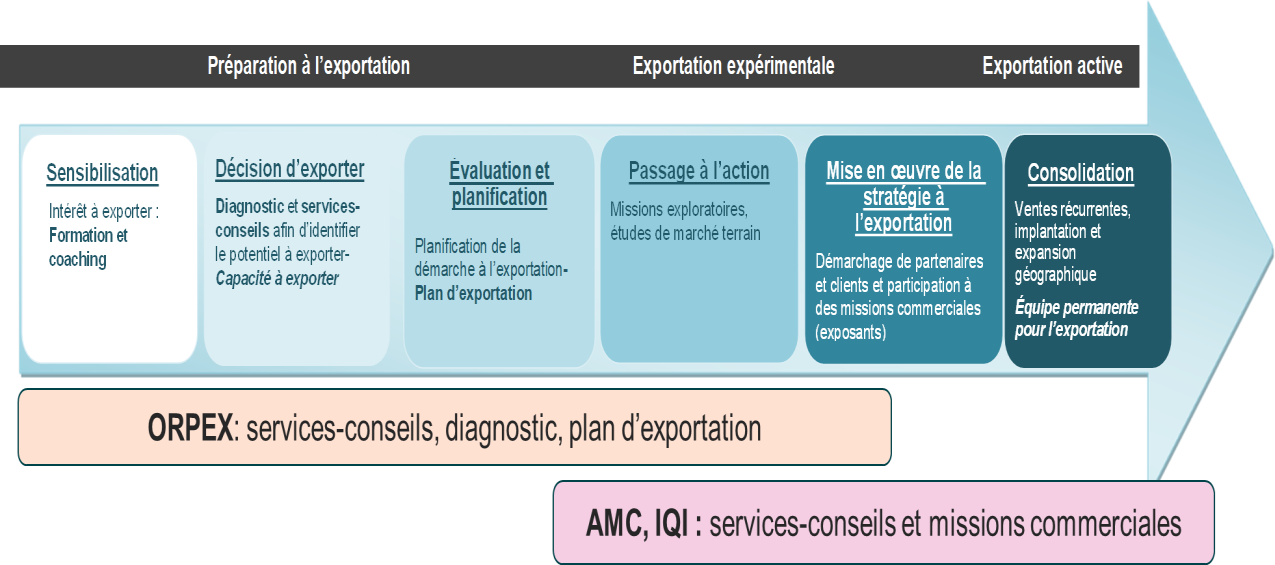

L'écosystème d'exportation au Québec et les Organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX)

À RETENIR : L'écosystème d'exportation au Québec est bien organisé et offre aux entreprises un appui qui peut répondre à leurs différents besoins à tous les stades de leur développement et de leur maturité à l'exportation.

DEC contribue à ce continuum de service, en soutenant notamment les 18 Organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX), qui accompagnent les PME qui démontrent un potentiel ou désirent exporter afin qu'elles réussissent leurs démarches de commercialisation internationale. Pour les trois dernières années, l'aide financière de DEC pour le mandat exportation totalisera au 31 mars 2024 la somme de 12,3 M$.

INFORMATION

- Le Québec a un écosystème, unique au Canada, d'organismes qui appuient les entreprises dans leurs démarches d'exportation et ancrés dans chacune des régions du Québec soit les Organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX).

- Les Organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX) contribuent aux objectifs du Gouvernement du Canada en matière de croissance des exportations. Répartis sur l'ensemble du territoire de la province, ils jouent un rôle unique au Québec dans le continuum des services à l'exportation, en offrant de l'accompagnement spécialisé aux entreprises des régions en complémentarité avec les services des délégués commerciaux d'AMC et d'IQI.

- Les Organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX) se concentrent sur la sensibilisation et un accompagnement personnalisé aux PME qui n'exportent pas ou celles qui désirent exporter vers de nouveaux marchés.

- Ils soutiennent annuellement 2 500 entreprises uniques à travers le Québec, dont 700 pour les plans à l'exportation et les services-conseils individualisés.

- Environ 30 % de ces entreprises sont des nouveaux exportateurs

- DEC appuie 18 Organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX) qui offrent aux PME du Québec un service de proximité et de première ligne pour faciliter leurs démarches de développement de marchés à l'international.

- Les ententes de DEC avec les 18 Organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX) pour le mandat exportation représentent un engagement financier de 12,3 M$ sur 3 ans.

- L'accompagnement offert, avec l'appui financier de DEC, permet aux PME de développer et structurer leur stratégie d'exportation.

- Selon une étude économique sur les exportations au Québec réalisée par le réseau des Organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX), Commerce International Québec (CIQ) :

- L'accompagnement offert par les Organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX) permet à la grande majorité des entreprises sondées de réduire les risques liés à l'exportation et de formuler une meilleure proposition de valeur pour leurs clients internationaux.

- Parmi les risques qui sont atténués, notons l'importance de la conformité à la réglementation, la compréhension des mécanismes douaniers et des éléments associés aux transactions financières (ex : les défauts de paiement, la fiscalité, les taux de change)

- Parmi les entreprises sondées qui n'exportait pas avant d'être accompagnées par un Organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX), 82 % ont mentionné que les Organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX) leur ont permis de réussir une première démarche d'exportation.

- L'accompagnement offert par les Organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX) permet à la grande majorité des entreprises sondées de réduire les risques liés à l'exportation et de formuler une meilleure proposition de valeur pour leurs clients internationaux.

L'écosystème fédéral d'appui à l'exportation

À RETENIR : Le gouvernement fédéral a mis en place une suite complète de programmes et d'initiatives pour améliorer la performance du Canada sur les marchés internationaux.

Dans son appui à l'exportation, DEC, comme les autres agences de développement économique régional au pays, travaille en étroite collaboration avec les acteurs fédéraux pertinents, au premier chef Affaires mondiales Canada, son Service des délégués commerciaux et le programme CanExport, afin de s'assurer que les PME du Québec reçoivent l'appui dont elles ont besoin au moment opportun.

INFORMATION

- Le travail des agences de développement régional (ADR) s'inscrit dans le continuum de l'aide aux entreprises canadiennes – notamment en complétant le Programme d'aide à la recherche industrielle, le Fonds stratégique pour l'innovation et le Service des délégués commerciaux.

- En particulier, les interventions des agences de développement régional (ADR), par le biais du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI), appuient la croissance des entreprises par l'exportation.

- En cohérence avec son mandat de développement économique régional et en complément avec l'offre des autres acteurs fédéraux, DEC appuie des projets visant l'exportation en fonction des retombées régionales et travaille avec les nombreux autres acteurs fédéraux qui offrent leurs services (p.ex., les délégués commerciaux) ou du financement (p.ex., Exportation et développement Canada).

- Intervenants liés au gouvernement du Canada qui appuient l'exportation :

- Affaires mondiales Canada (AMC) fait la promotion des exportations, du commerce international et du développement économique. Ses principaux programmes sont le Service des délégués commerciaux et CanExport. DEC travaille aussi avec Affaires mondiales Canada (AMC) afin de s'assurer de la conformité des projets d'entreprises à l'Accord sur le bois d'œuvre et de partager les programmes d'AMC avec les clients de DEC.

- Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), en plus de soutenir la science et l'innovation, offre des mesures de soutien aux PME, au renforcement des capacités, à l'accroissement de la présence canadienne sur les marchés mondiaux et à la promotion du tourisme. Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) collabore à l'organisation de la participation du Canada à des salons commerciaux et pilote le Projet pour l'hypercroissance mondiale et le service de croissance accélérée pour les entreprises.

- Transport Canada (TC) est responsable du Fonds national des corridors commerciaux et du Bureau national de la chaîne d'approvisionnement, qui a notamment pour mandat d'élaborer et mettre en œuvre une Stratégie nationale sur la chaîne d'approvisionnement.

- Exportation et développement Canada (EDC) a pour mission de soutenir et développer le commerce extérieur du Canada ainsi que la capacité du pays d'y participer et de profiter des débouchés offerts sur le marché international. La société d'État offre notamment un programme de garanties d'exportations pour soutenir les fonds de roulement des entreprises exportatrices.

- Les agences de développement régional (ADR), dont DEC, favorisent l'exportation à travers leur programme commun CERI, mais aussi l'investissement direct étranger, de même que le tourisme international qui permet l'entrée de fonds dans les régions du pays. Par exemple, la Stratégie de croissance du commerce et des investissements en Atlantique de l'APECA cherche à accroitre les exportations et à stimuler les investissements directs étrangers.

- Le commerce extérieur et les chaînes d'approvisionnement comme priorités fédérales : l'appui des agences de développement régional (ADR), dont DEC, est complémentaire aux nombreux investissements et mesures récentes du gouvernement, portés notamment par ces intervenants, dont l'objectif est d'appuyer une position concurrentielle des entreprises du Canada, notamment :

- L'accès préférentiel aux marchés mondiaux par l'intermédiaire de 15 accords de libre-échange, qui couvrent 51 pays comptant près de 1,5 milliard de consommateurs, représentant les deux tiers de l'économie mondiale.

- Le soutien à la transition vers l'économie propre et carboneutre (en particulier en soutien au développement des minéraux critiques et de la filière batterie) :

- 3,8 G$ pour la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques et 1,5 G$ pour le Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques.

- Le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres (4,5 G$ sur cinq ans et 6,6 G$ par la suite) et le crédit d'impôt à l'investissement dans l'hydrogène propre (5,6 G$ sur cinq ans et 12,1 G$ par la suite), qui s'inscrivent dans la série de mesures visant à minimiser les impacts négatifs potentiels au Canada de l'Inflation Reduction Act américaine.

- La mise en place du Fonds de croissance du Canada de 15 G$; et

- La création de la Corporation d'innovation du Canada, qui a notamment pour but d'aider les entreprises canadiennes « à s'emparer d'importants segments des chaînes d'approvisionnement mondiales qui contribueront à stimuler la croissance économique du Canada et à créer de bons emplois ».

- Un investissement de 603 M$ sur cinq ans dans le Budget 2022 pour bâtir des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et efficientes, incluant 450 M$ supplémentaires au Fonds national des corridors commerciaux, qui totalise depuis 2017 des investissements de 4,6 G$ dans des projets d'infrastructure.

Le rôle du gouvernement du Québec en appui à l'exportation

À RETENIR : Le gouvernement du Québec est un acteur incontournable pour le développement des exportations de la province et a des objectifs ambitieux : doubler les investissements étrangers au Québec et augmenter les exportations du Québec afin qu'elles représentent 50 % du PIB.

Pour maximiser l'impact de ses interventions, DEC collabore de près et a des mécanismes de concertation avec les différents organismes du gouvernement du Québec impliqués dans l'exportation, par exemple le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et Investissement Québec International, tant sur le terrain auprès des entreprises que dans les réflexions sur les politiques publiques.

INFORMATION

- En vertu des lois constitutionnelles, le commerce intraprovincial et l'encadrement des entreprises relèvent généralement de la compétence des provinces alors que le Parlement canadien est habilité à agir sur le commerce interprovincial et international.

- En matière d'appui aux entreprises dans leurs démarches de développement des marchés d'exportation ou encore d'attraction d'investissements étrangers, les gouvernements du Canada et Québec cherchent à harmoniser leurs interventions.

- C'est dans cet esprit, et conformément à sa mission « de favoriser la coopération et la complémentarité avec le Québec et ses collectivités », que DEC a mis en place et participe à des mécanismes de collaboration avec plusieurs organisations relevant du gouvernement du Québec.

- Cette concertation et arrimage Canada-Québec s'observe à travers l'appui aux organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX), à Montréal International et Québec International ou encore via le financement conjoint de projets de PME cherchant à diversifier ou augmenter leurs exportations.

- Orientations stratégiques du gouvernement du Québec

- En 2021, le gouvernement du Québec a dévoilé le Plan d'action pour la relance des exportations, doté d'un budget de 503 M$ / 5 ans, dont 122 M$ en 2023-2024.

- La moitié de l'enveloppe est dédiée est allouée aux fonds propres d'Investissement Québec (IQ) et l'autre moitié à la refonte des programmes d'aide du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEI) auprès des organismes d'appui à l'écosystème.

- Le Plan vise à doubler les investissements étrangers au Québec et à augmenter les exportations du Québec afin qu'elles représentent 50 % du PIB.

- Les mesures proposées tablent sur un accompagnement-conseil personnalisé et une offre de soutien modulée en fonction du stade de développement des entreprises exportatrices.

- Parmi les principales mesures, il y a la bonification du financement à l'exportation et un meilleur soutien aux organisations sectorielles et aux partenariats d'affaires régionaux dont les ORPEX.

- L'indicateur de résultat retenu par le MEIE : que les ventes fermes hors-Québec générées par les entreprises soutenues atteignent 2,3 G$ en 2023-2024 et 3,9 G$ en 2026-2027.

- Le rôle central d'Investissement Québec International (IQI) est affirmé; celui-ci dirige et coordonne les efforts des partenaires gouvernementaux et des organismes de soutien à l'exportation auprès des entreprises exportatrices.

- Le réseau des 34 délégations du Québec à l'étranger (dans 19 pays et au Canada) du ministère des Relations internationales et des antennes d'Investissement Québec International (IQI) est également mis à contribution à travers du Plan d'action.

- Bien que le Plan n'interpelle pas directement le gouvernement du Canada, une complémentarité des interventions fédérales et provinciales est souhaitée.

- En 2021, le gouvernement du Québec a dévoilé le Plan d'action pour la relance des exportations, doté d'un budget de 503 M$ / 5 ans, dont 122 M$ en 2023-2024.

- Intervenants liés au gouvernement du Québec qui appuient le commerce et l'exportation :

- Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), dont le mandat inclut la conception et mise en œuvre des politiques et stratégies de développement économique et de programmes d'aide et l'élaboration des positions et défense des intérêts du Québec lors de la négociation ou de la mise en œuvre d'accords commerciaux ou de différends commerciaux.

- Objectif du Plan stratégique 2023-2027 : Soutenir la croissance des exportations et l'internationalisation des entreprises en collaboration avec IQ et MRI.

- Investissement Québec (IQ) qui, depuis 2019, est seul responsable de la gestion et de la mise en œuvre des produits financiers du gouvernement du Québec auprès des entreprises. Les activités de développement des marchés d'exportation peuvent être appuyées par IQ via ses fonds propres ou à titre de mandataire des programmes gouvernementaux. Il n'est pas possible d'isoler la composante « exportation ».

- Résultats globaux selon le rapport annuel 2022-2023 : IQ a réalisé près de 1 300 interventions financières via ses fonds propres pour un financement de plus de 1,8 G$ et, à titre de mandataire du gouvernement du Québec, a réalisé près de 2 200 interventions financières totalisant 2,4 G$.

- Investissement Québec International (IQI), qui a pour mandat la prospection et l'attraction d'investissements étrangers et l'accompagnement des entreprises qui souhaitent accroître et diversifier leurs ventes de produits et services hors Québec. En 2022-2023, les activités de prospection d'IQI ont permis la réalisation de 125 projets de sociétés étrangères d'une valeur de 6 G$. Les rencontres de maillage et d'affaires initiées par IQI ont quant à elles contribué à la conclusion de 3,1 G$ de ventes fermes par les entreprises appuyées.

- Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) a pour mandat de mener des actions de diplomatie économique et d'influence afin de faire avancer les intérêts du Québec en matière de commerce international et de prospection d'investissements étrangers, et de favoriser l'établissement et la rétention sur le territoire du Québec d'organisations internationales et de représentants de gouvernements étrangers.

- Objectifs du Plan stratégique 2023-2027 :

- Miser sur des activités de promotion et de prospection ciblées; l'établissement de liens solides avec les donneurs d'ordres à l'étranger; l'accès de l'écosystème à l'information stratégique et sur son intégration aux chaînes de valeurs mondiales, et ce, en collaboration avec l'ensemble des partenaires.

- Promouvoir l'internationalisation et la commercialisation des innovations québécoises, en particulier l'intelligence artificielle, les technologies quantiques, les sciences de la vie, l'aérospatiale, l'électrification des transports et les énergies renouvelables.

- Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), dont le mandat inclut la conception et mise en œuvre des politiques et stratégies de développement économique et de programmes d'aide et l'élaboration des positions et défense des intérêts du Québec lors de la négociation ou de la mise en œuvre d'accords commerciaux ou de différends commerciaux.

Politique des Retombées industrielles Technologiques (RIT)

À RETENIR : En visant l'internationalisation des PME innovantes dans les chaînes d'approvisionnement mondialisées des grands donneurs d'ordre de la défense, les Retombées industrielles Technologiques (RIT) sont un levier important de développement économique et des exportations, en pleine cohérence avec le mandat de DEC de soutenir la croissance des régions du Québec.

INFORMATION

- Objectif : La Politique des RIT a pour objectif d'optimiser, au Canada, les retombées économiques que génèrent les achats du gouvernement en matière de défense et de sécurité.

- Cadre de la Politique des RIT : La politique des RIT est liée à la Stratégie d'approvisionnement en matière de défense qui fournit le cadre à l'intérieur duquel les Forces armées canadiennes et la Garde côtière canadienne sont autorisés à acquérir du matériel et obtenir des services.

- L'entreprise sélectionnée dans ces processus d'acquisition aura l'obligation de mener au Canada des activités commerciales dont la valeur équivaut à celle du contrat qu'elle s'est vu octroyer.

- Par le biais de ses processus d'acquisition, le gouvernement favorise les soumissionnaires qui répondent aux conditions de la Politique et qui maximisent leurs activités commerciales au pays.

- Ce n'est pas un programme de subventions et contributions.

- Rôle des ADR dont DEC : permettre aux PME de tirer parti des avantages économiques des marchés de la défense et de la Garde côtière canadienne pour générer de la croissance économique dans les régions, et des emplois pour les Canadiens.

- DEC exerce ce rôle en :

- fournissant des conseils dans le développement des processus d'acquisition, et en participant à l'évaluation des soumissions ;

- servant de facilitateur d'affaires avec les donneurs d'ordre pour leur faire connaître les capacités québécoises (notamment les entreprises dans les chaines d'approvisionnement et les centres d'expertise);

- informant et en conseillant les entreprises et les centres de recherche quant aux occasions d'affaires et possibilités de maillage ; et

- encourageant le partage d'information avec les partenaires.

- DEC livre son mandat en travaillant en collaboration avec différents partenaires :

- Fédéraux : ISDE, MDN, SPAC, GCC, AMC, SAC et les autres ADR

- Provinciaux : MEI, IQI

- Industriels : STIQ, Aéro Mtl, Propulsion Qc, CADSI, etc.

Portrait des exportations du Québec

OBJET : Fournir des données sur les exportations du Québec en vue de la comparution du sous- ministre de DEC devant le Comité permanent du commerce international le 6 février 2024, dans le cadre d'une étude sur les Entreprises canadiennes au sein des chaînes d'approvisionnement et dans les marchés mondiaux

- Importance des exportations au Québec

- Le Québec vs le Canada

- Le Canada vs les pays du G7

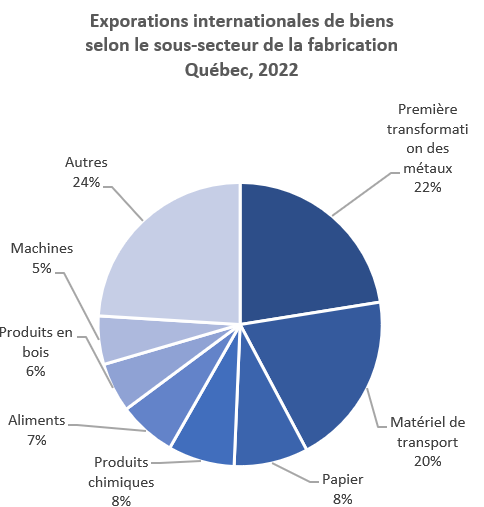

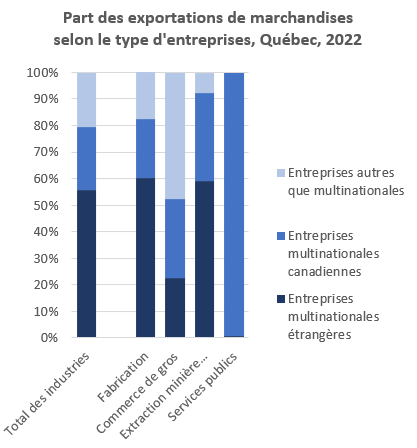

- Structure des exportations par secteur et type d'entreprise

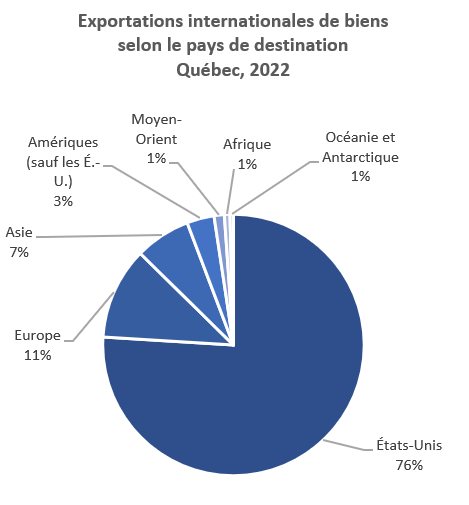

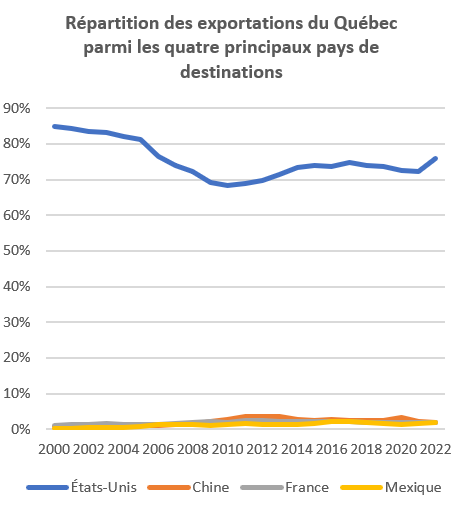

- Destination des exportations de biens

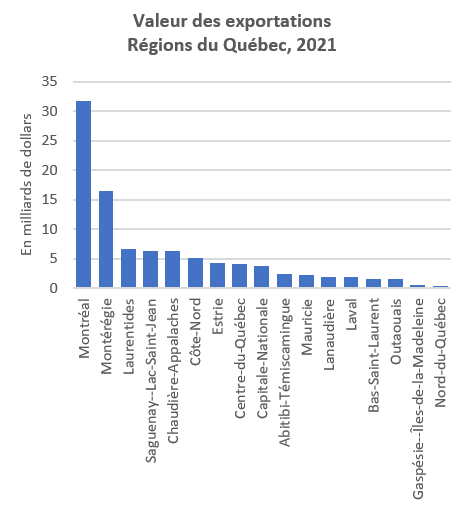

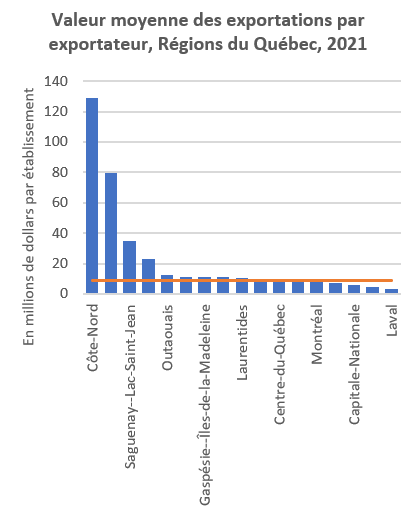

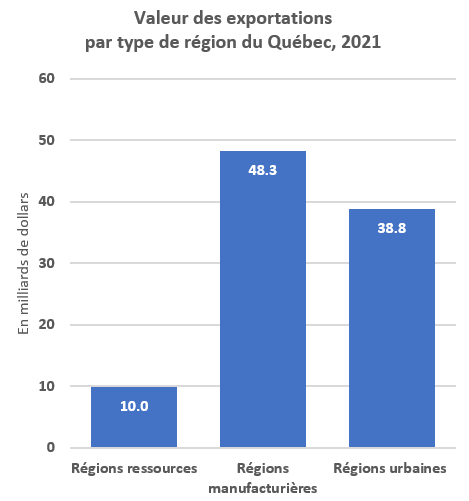

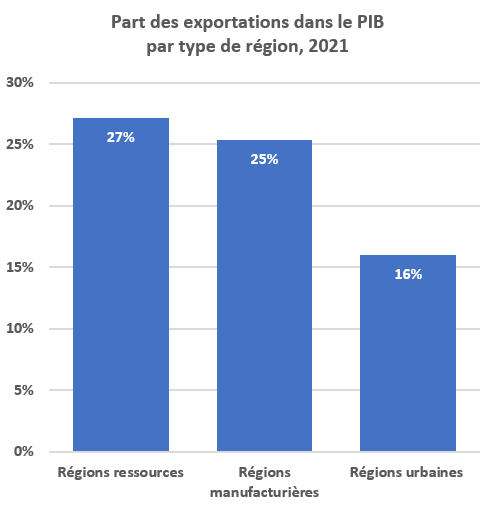

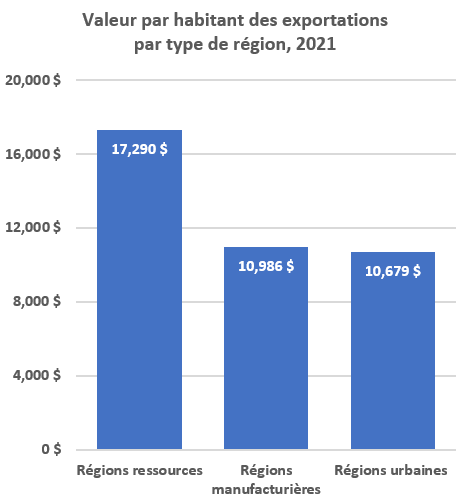

- Dynamique régionale des exportations du Québec

1. Importance des exportations au Québec

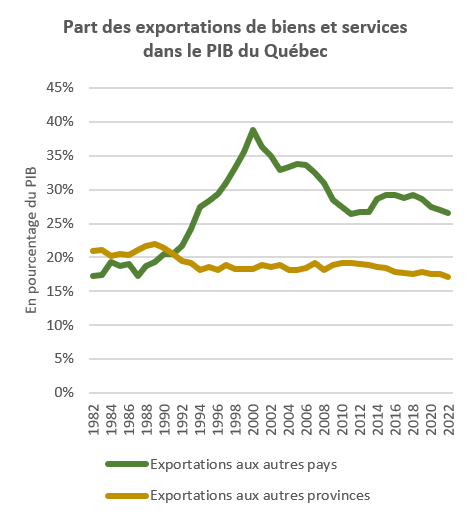

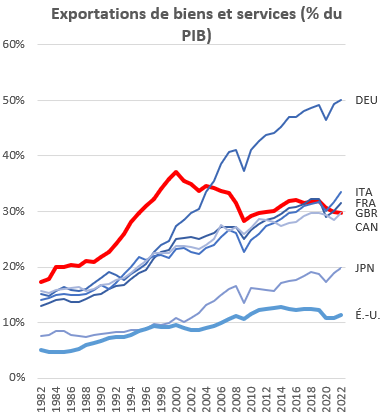

- La part des exportations internationales dans le PIB du Québec a atteint 27 % en 2022. Elle avait augmenté de façon significative dans les années 1990 pour atteindre 39 % en 2000, puis a diminué par la suite.

- Elle demeure toutefois significativement supérieure à la part des exportations vers les autres provinces canadiennes (17 % en 2022).

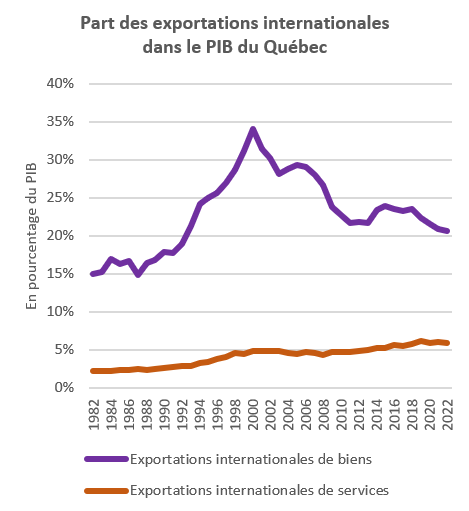

- Les exportations internationales, mesurée en pourcentage du PIB, sont dominées par l'exportations de biens (21 %); celles des services étant de beaucoup inférieures (6 %).

- Le déclin relatif des exportations internationales du Québec depuis 2000 est exclusivement attribuable aux exportations de biens; celles de services ont plutôt suivi une tendance à la hausse au cours des dernières décennies.

Version texte : Part des exportations (biens et services) dans le PIB du Québec

| Exportations aux autres pays | Exportations aux autres provinces | |

|---|---|---|

| 1982 | 17 % | 21 % |

| 1983 | 17 % | 21 % |

| 1984 | 19 % | 20 % |

| 1985 | 19 % | 21 % |

| 1986 | 19 % | 20 % |

| 1987 | 17 % | 21 % |

| 1988 | 19 % | 22 % |

| 1989 | 19 % | 22 % |

| 1990 | 20 % | 21 % |

| 1991 | 21 % | 21 % |

| 1992 | 22 % | 20 % |

| 1993 | 24 % | 19 % |

| 1994 | 27 % | 18 % |

| 1995 | 28 % | 19 % |

| 1996 | 29 % | 18 % |

| 1997 | 31 % | 19 % |

| 1998 | 33 % | 18 % |

| 1999 | 36 % | 18 % |

| 2000 | 39 % | 18 % |

| 2001 | 36 % | 19 % |

| 2002 | 35 % | 19 % |

| 2003 | 33 % | 19 % |

| 2004 | 33 % | 18 % |

| 2005 | 34 % | 18 % |

| 2006 | 34 % | 18 % |

| 2007 | 33 % | 19 % |

| 2008 | 31 % | 18 % |

| 2009 | 28 % | 19 % |

| 2010 | 27 % | 19 % |

| 2011 | 26 % | 19 % |

| 2012 | 27 % | 19 % |

| 2013 | 27 % | 19 % |

| 2014 | 29 % | 19 % |

| 2015 | 29 % | 19 % |

| 2016 | 29 % | 18 % |

| 2017 | 29 % | 18 % |

| 2018 | 29 % | 18 % |

| 2019 | 29 % | 18 % |

| 2020 | 27 % | 18 % |

| 2021 | 27 % | 18 % |

| 2022 | 27 % | 17 % |

Version texte : Part des exportations internationales dans le PIB du Québec

| Exportations internationales de biens | Exportations internationales de services | |

|---|---|---|

| 1982 | 15 % | 2 % |

| 1983 | 15 % | 2 % |

| 1984 | 17 % | 2 % |

| 1985 | 16 % | 2 % |

| 1986 | 17 % | 2 % |

| 1987 | 15 % | 2 % |

| 1988 | 16 % | 2 % |

| 1989 | 17 % | 2 % |

| 1990 | 18 % | 3 % |

| 1991 | 18 % | 3 % |

| 1992 | 19 % | 3 % |

| 1993 | 21 % | 3 % |

| 1994 | 24 % | 3 % |

| 1995 | 25 % | 3 % |

| 1996 | 26 % | 4 % |

| 1997 | 27 % | 4 % |

| 1998 | 29 % | 5 % |

| 1999 | 31 % | 4 % |

| 2000 | 34 % | 5 % |

| 2001 | 31 % | 5 % |

| 2002 | 30 % | 5 % |

| 2003 | 28 % | 5 % |

| 2004 | 29 % | 5 % |

| 2005 | 29 % | 4 % |

| 2006 | 29 % | 5 % |

| 2007 | 28 % | 5 % |

| 2008 | 27 % | 4 % |

| 2009 | 24 % | 5 % |

| 2010 | 23 % | 5 % |

| 2011 | 22 % | 5 % |

| 2012 | 22 % | 5 % |

| 2013 | 22 % | 5 % |

| 2014 | 23 % | 5 % |

| 2015 | 24 % | 5 % |

| 2016 | 24 % | 6 % |

| 2017 | 23 % | 6 % |

| 2018 | 24 % | 6 % |

| 2019 | 22 % | 6 % |

| 2020 | 22 % | 6 % |

| 2021 | 21 % | 6 % |

| 2022 | 21 % | 6 % |

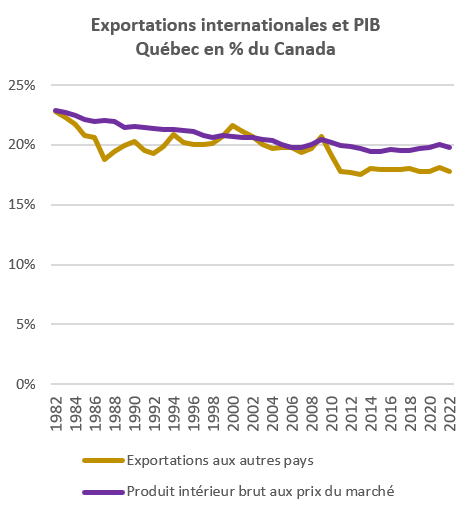

2. Le Québec vs le Canada

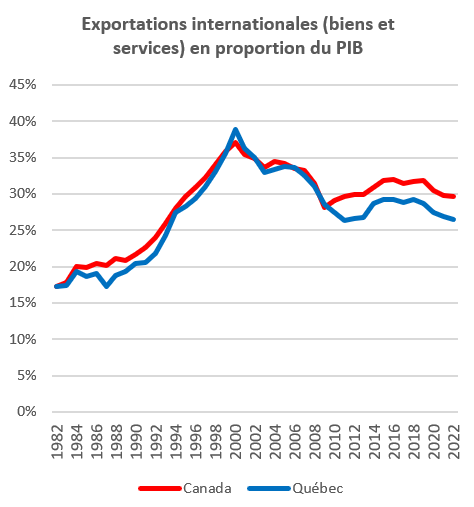

- Les parts des exportations internationales de biens et services dans les PIB du Québec et du Canada ont évolué de façon comparable au cours des 40 dernières années et, jusqu'en 2009, atteignaient des niveaux similaires. Toutefois, depuis 2009, un écart de l'ordre de trois points de pourcentage s'est creusé à la faveur du Canada.

- Ainsi, la part du Québec dans les exportations internationales de biens et services du Canada s'est maintenue autour de 20 % de 1985 à 2010. Il y a eu un décrochage ensuite et le chiffre oscille depuis autour de 18 % depuis.

- En comparaison, au niveau du PIB, le Québec est passé de 23,0 % en 1982 à 19,8 % en 2022. Entre 2000 et 2010, le poids du Québec dans les exportations concordait assez bien avec celui du PIB. Mais, depuis 2012, la part du Québec est plus faible au niveau des exportations.

- Pour les exportations internationales de biens (donc sans les services), la part du Québec stagne/diminue par rapport au Canada et est en 2022 de l'ordre de 15 %. Par contre, pour le secteur de la fabrication, le Québec fait mieux, surtout depuis 5 ans, et est maintenant à environ 23 %.

Version texte : Exportation internationales (biens et services) en proportion du PIB

| Canada | Québec | |

|---|---|---|

| 1982 | 17 % | 17 % |

| 1983 | 18 % | 17 % |

| 1984 | 20 % | 19 % |

| 1985 | 20 % | 19 % |

| 1986 | 20 % | 19 % |

| 1987 | 20 % | 17 % |

| 1988 | 21 % | 19 % |

| 1989 | 21 % | 19 % |

| 1990 | 22 % | 20 % |

| 1991 | 23 % | 21 % |

| 1992 | 24 % | 22 % |

| 1993 | 26 % | 24 % |

| 1994 | 28 % | 27 % |

| 1995 | 30 % | 28 % |

| 1996 | 31 % | 29 % |

| 1997 | 32 % | 31 % |

| 1998 | 34 % | 33 % |

| 1999 | 36 % | 36 % |

| 2000 | 37 % | 39 % |

| 2001 | 35 % | 36 % |

| 2002 | 35 % | 35 % |

| 2003 | 34 % | 33 % |

| 2004 | 34 % | 33 % |

| 2005 | 34 % | 34 % |

| 2006 | 34 % | 34 % |

| 2007 | 33 % | 33 % |

| 2008 | 31 % | 31 % |

| 2009 | 28 % | 28 % |

| 2010 | 29 % | 27 % |

| 2011 | 30 % | 26 % |

| 2012 | 30 % | 27 % |

| 2013 | 30 % | 27 % |

| 2014 | 31 % | 29 % |

| 2015 | 32 % | 29 % |

| 2016 | 32 % | 29 % |

| 2017 | 31 % | 29 % |

| 2018 | 32 % | 29 % |

| 2019 | 32 % | 29 % |

| 2020 | 31 % | 27 % |

| 2021 | 30 % | 27 % |

| 2022 | 30 % | 27 % |

Version texte : Exportation internationales et PIB Québec en % du Canada

| Exportations aux autres pays | Produit intérieur brut aux prix du marché | |

|---|---|---|

| 1982 | 23 % | 23 % |

| 1983 | 22 % | 23 % |

| 1984 | 22 % | 22 % |

| 1985 | 21 % | 22 % |

| 1986 | 21 % | 22 % |

| 1987 | 19 % | 22 % |

| 1988 | 20 % | 22 % |

| 1989 | 20 % | 22 % |

| 1990 | 20 % | 22 % |

| 1991 | 20 % | 21 % |

| 1992 | 19 % | 21 % |

| 1993 | 20 % | 21 % |

| 1994 | 21 % | 21 % |

| 1995 | 20 % | 21 % |

| 1996 | 20 % | 21 % |

| 1997 | 20 % | 21 % |

| 1998 | 20 % | 21 % |

| 1999 | 21 % | 21 % |

| 2000 | 22 % | 21 % |

| 2001 | 21 % | 21 % |

| 2002 | 21 % | 21 % |

| 2003 | 20 % | 20 % |