Ébauche d’évaluation préalable - Terpènes et terpénoïdes - Groupe des monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques

Titre officiel : Ébauche d’évaluation préalable - Terpènes et terpénoïdes - Groupe des monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques

Environnement et Changement climatique Canada

Santé Canada

Mars 2020

Sommaire

Conformément aux articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)(LCPE), les ministres de l’Environnement et de la Santé ont mené une évaluation préalable de 15 des 76 substances appelées collectivement groupe des terpènes et des terpénoïdes dans le Plan de gestion des produits chimiques. Ces 15 substances ont été identifiées d’intérêt prioritaire pour une évaluation puisqu’elles satisfaisaient aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE, ou en raison de préoccupations pour la santé humaine. Les risques pour l’environnement et la santé humaine posés par quatre des autres 61 substances ont ensuite été jugés peu préoccupants et les décisions les concernant sont présentées dans des rapports séparésNote de bas de page 1, Note de bas de page 2. Les décisions concernant les 57 substances restantes seront communiquées dans plusieurs évaluations des risques séparées. Par conséquent, la présente évaluation préalable porte sur les 15 substances énumérées dans le tableau ci-dessous, ci-après appelées groupe des monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques. Leurs numéros de registre du Chemical Abstracts Service (no CASNote de bas de page 3), leurs noms sur la Liste intérieure des substances (LI) et leurs noms utilisés dans la présente évaluation sont présentés dans le tableau ci-dessous.

| No CAS | Nom sur la LI | Nom utilisé dans la présente évaluation |

|---|---|---|

| 80-56-8 | Pin-2(3)-ène | alpha-Pinène |

| 1113-21-9 | (E,E)-3,7,11,15-Tétraméthylhexadéca-1,6,10,14-tétraén-3-ol | Géranyllinalol |

| 8000-46-2 a,b | Essences de géranium | Essence de géranium |

| 8002-09-3 a | Essences de pin | Essence de pin |

| 8006-64-2 a | Essence de térébenthine | Essence de térébenthine |

| 8007-01-0 a | Essences de rose | Essence de rose |

| 8007-02-1 a | Essences de lemon-grass des Indes occidentales | Essence de lemon-grass |

| 8008-31-9 a,b | Essences de mandarine | Essence de mandarine |

| 8008-52-4 a | Essences de coriandre | Essence de coriandre |

| 8008-57-9 a | Essences d’orange douce | Essence d’orange douce |

| 8014-19-5 a,b | Essences de palmarosa | Essence de palmarosa |

| 8015-77-8 a,b | Essences de bois de rose | Essence de bois de rose |

| 8016-85-1 a,b | Essences de tangerine | Essence de tangerine |

| 8021-28-1 a,b | Essences de sapin | Essence de sapin |

| 9005-90-7 a,b | Térébenthine | Térébenthine |

a Cette substance est un UVCB (substance de composition inconnue ou variable, produit de réaction complexe ou matière biologique).

b Cette substance n’a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais est visée par la présente évaluation, car elle est considérée comme prioritaire en raison d’autres préoccupations liées à la santé humaine.

Les terpènes sont des composés à unités répétées d’isoprène et sont regroupés selon leur nombre de ces unités. Les monoterpènes ont la plus petite taille et sont formés de deux unités d’isoprène. De nombreux composants des huiles essentielles d’origine végétale peuvent être extraits de différentes parties des plantes (p. ex. les feuilles, les graines, la tige, les fleurs, la racine, les fruits, le bois, l’écorce, l’herbe, la gomme, les bourgeons, les bulbes, les boutons floraux). La concentration de ces principaux composants peut être influencée par divers facteurs, tels que l’origine végétale, l’espèce, la température, le sol et la géographie. De plus, beaucoup de ces essences ont des chémotypes différents (c.-à-d. différents composants chimiques majeurs produits à partir de plantes du même genre et de la même espèce). Par conséquent, les huiles essentielles extraites de ces plantes peuvent être chimiquement différentes même si leur origine est la même.

À l’exception de l’essence de térébenthine, toutes les substances du groupe des monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques ont été incluses dans les enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE. Elles sont généralement utilisées comme parfums dans des produits de soins personnelsNote de bas de page 4 (p. ex. des lotions pour le corps, des shampooings, des drogues et des produits de santé naturels), des produits de nettoyage, et des assainisseurs d’air.

Les risques posés à l’environnement par les substances du groupe des monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques ont été caractérisés à l’aide de l’approche de classification des risques écologiques des substances organiques (CRE), une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération des éléments de preuve pour classer le risque. Les profils de danger sont principalement établis en se basant sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte dans les profils d'exposition comprennent la vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque a été utilisée pour assigner à chaque substance un risque faible, moyen ou élevé basé sur le classement de son danger et de son exposition. Sur la base des résultats de l’analyse de la CRE, les substances du groupe des monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques sont classées comme présentant un faible potentiel de risque pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, les 15 substances du groupe des monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques présentent un faible risque pour l’environnement. Il est proposé de conclure que ces 15 substances du groupe des monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques ne répondent pas aux critères de l’alinéa 64a) ou b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie.

L’exposition humaine due à l’utilisation de produits de soins personnels, de produits de nettoyage, d’assainisseurs d'air contenant ces monoterpènes et de solvants (pour nettoyer les pinceaux et enlever la peinture) a été caractérisée.

Concernant la santé humaine, l’essence de bois de rose, l’essence de palmarosa, l’essence de géranium, le géranyllinalol et l’essence d’orange douce présentaient un faible potentiel de danger. Ils ont donc fait l’objet d’une évaluation qualitative. Compte tenu du faible potentiel de danger de ces substances, leur risque pour la santé humaine est également considéré faible.

Les effets critiques sur la santé associés à l’exposition à l’essence de coriandre étaient des effets sur les reins et le foie ainsi que des changements dans la biochimie sérique. La comparaison des niveaux estimés d’exposition à l’essence de coriandre présents dans des aliments et des produits disponibles pour les consommateurs et des niveaux avec effet critique permet de calculer des marges d’exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser le risque.

Dans le cas de l’essence de rose, les effets critiques sur la santé étaient importants et liés à la dose : une diminution des valeurs d’hématocrite et d’hémoglobine et une augmentation considérable du poids de la rate ont été observées. Une comparaison des niveaux estimés d’exposition des nourrissons et les tout-petits à l’essence de rose due à un hydratant corporel en contenant 3 % et des niveaux avec effet critique a permis de calculer des marges d’exposition considérées potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes des données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser les risques.

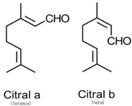

En l'absence d'études disponibles sur les effets sur la santé de l’essence de lemon‑grass, les renseignements sur les effets sur la santé des extraits de lemon-grass et du citral, le principal composant de l’essence de lemon-grass, ont été utilisés. Lors des études à doses répétées, l’extrait de lemon-grass entraînait une augmentation des niveaux de certaines enzymes hépatiques, ainsi qu'une congestion vasculaire et des lésions dans le foie. Le citral a entraîné une toxicité pour la reproduction. Une comparaison des niveaux estimés d’exposition à l’essence de lemon-grass présente dans des aliments et des produits disponibles pour les consommateurs et des niveaux avec effet critique a permis de calculer des marges d’exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser les risques.

Aucune donnée pertinente sur la toxicité des essences de tangerine et de mandarine n’a été trouvée. Les données sur les effets sur la santé de leurs principaux composants, à savoir le limonène, le gamma-terpinène et le citral, ont donc été utilisées. Alors que le limonène présentait un faible potentiel de danger, un isomère du gamma-terpinène (alpha-terpinène) a manifesté un potentiel de toxicité pour le développement ou la reproduction et l’effet critique sur la santé était donc la toxicité pour le développement. De plus, les effets de l’exposition par inhalation étaient basés sur les effets observés lors d’une étude sur l’exposition par inhalation au citral. Une comparaison des niveaux estimés d’exposition aux essences de mandarine et de tangerine due à l’utilisation d’un hydratant pour le corps et d’un supplément alimentaire et des niveaux avec effet critique a permis de à calculer des marges d’exposition jugées potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes des données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser les risques.

Les effets critiques sur la santé de l’alpha-pinène étaient, selon la durée de l’exposition, des effets sur les reins et le foie ou des effets sur la vessie et une diminution de la queue des spermatozoïdes. Les comparaisons des niveaux estimés d’exposition à l’alpha-pinène présent dans des aliments, des milieux de l’environnement et des produits disponibles pour les consommateurs avec les niveaux avec effet critique ont permis de calculer des marges d’exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser les risques.

Pour la térébenthine et l’essence de térébenthine, les renseignements sur les effets critiques sur la santé étaient basés sur les effets observés pour leur principal composant, l’α-pinène. Les comparaisons des niveaux estimés d’exposition à la térébenthine ou à l’essence de térébenthine due à leur utilisation comme diluant ou décapant pour peinture ou à leur présence comme ingrédient non médicinal dans des produits topiques médicamenteux en vapeur et des contre-irritants avec les niveaux avec effet critique a conduit à calculer des marges d’exposition jugées potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes des données sur les effets pour la santé et l’exposition utilisées pour caractériser les risques.

Les renseignements sur l’effet critique sur la santé de l’essence de sapin sont également basés sur les effets observés pour son principal composant, l’alpha-pinène. Une comparaison des niveaux estimés d’exposition à l’essence de sapin contenue dans des aliments et des produits disponibles pour les consommateurs et des niveaux avec effet critique a permis de calculer des marges d’exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser les risques.

Dans le cas de l’essence de pin, les effets critiques sur la santé étaient la toxicité pour la reproduction et une toxicité systémique. Les comparaisons des niveaux d’exposition estimés à l’essence de pin présente dans des aliments et des produits disponibles pour les consommateurs avec les niveaux avec effet critique ont permis de calculer des marges d’exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser les risques.

Pour l’essence de rose, de tangerine, de mandarine ou de térébenthine et pour la térébenthine, les comparaisons des niveaux avec effet critique sur la santé avec les niveaux d’exposition potentielle des Canadiens ont permis de calculer des marges d’exposition jugées potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets et les expositions.

Sur la base des renseignements présentés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que l’essence de bois de rose, l’essence de palmarosa, l’essence de géranium, le géranyllinalol, l’essence de coriandre, l’essence de lemon‑grass, l’essence d’orange douce, l’alpha-pinène, l’essence de sapin et l’essence de pin ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

Sur la base des renseignements présentés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que l’essence de rose, l’essence de mandarine, l’essence de tangerine et l’essence de térébenthine et la térébenthine répondent aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

Par conséquent, il est conclu que l’essence de rose, l’essence de mandarine, l’essence de tangerine, l’essence de térébenthine et la térébenthine répondent à un ou plusieurs des critères de l’article 64 de la LCPE et que les dix autres substances du groupe des monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques ne répondent à aucun de ces critères.

Il est également conclu que l’essence de rose, l’essence de térébenthine et la térébenthine ne répondent pas aux critères de persistance ni de bioaccumulation, que l’essence de mandarine et l’essence de tangerine répondent aux critères de bioaccumulation, mais pas à ceux de persistance du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

1. Introduction

Conformément à l’article 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) (Canada), les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de 15 des 76 substances appelées collectivement groupe des terpènes et des terpénoïdes dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, afin de déterminer si ces 15 substances présentent ou peuvent présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine. Ces 15 substances ont été identifiées d’intérêt prioritaire pour une évaluation, car elles répondaient aux critères de catégorisation du paragraphe 73 (1) de la LCPE ou en raison d’autres préoccupations pour la santé humaine (ECCC, SC 2017a).

Quatre des 61 autres substances (énumérées dans le tableau 1-1 ci-dessous) ont été étudiées dans le document sur l’approche scientifique de la Classification du risque écologique (CRE) des substances organiques (2016a) et soit dans le document sur l’Approche fondée sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT) pour certaines substances (Santé Canada, 2016), soit à l’aide du document sur l’Évaluation préalable rapide des substances pour lesquelles l’exposition de la population générale est limitée (ECCC, SC, 2018a). Elles ont été jugées peu préoccupantes pour la santé humaine et l’environnement et ne sont donc pas examinées plus en détail dans le présent rapport. Les conclusions pour deux de ces quatre substances sont présentées dans l’évaluation préalable intitulée Substances jugées comme étant peu préoccupantes au moyen de l’approche de la Classification des risques écologiques des substances organiques et de l’approche fondée sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT) (ECCC, SC 2018b). Les conclusions proposées pour les deux autres substances sont présentées dans Évaluation préalable rapide des substances pour lesquelles l’exposition de la population générale est limitée (ECCC, SC 2018a). Les décisions concernant les 57 autres substances seront communiquées dans différentes évaluations des risques.

| No CAS | Nom sur la LIS | Approche suivie pour évaluer la substance | Référence |

|---|---|---|---|

| 68916-97-2 | Essences de marruke blanc | CRE/SPT | ECCC, SC 2018b |

| 29350-73-0 | [1S-(1α,4α,4aα,6α,8aβ)]-Décahydro-4-isopropyl-1,6-diméthylnaphtalène, dérivé didéhydrique | CRE/SPT | ECCC, SC 2018b |

| 4572-09-2 | Acide 3β-hydroxy-11-oxo-oléan-12-én-29-oïque composé (1:) préparé avec l’allantoïne | CRE/evaluation préalable rapide | ECCC, SC 2018a |

| 25428-43-7 | (Ræ, Ræ)-(±)-α, 4-Diméthyl-α-(4-méthyl-3-pentényl) cyclohex-3-ène-1-méthanol | CRE/evaluation préalable rapide | ECCC, SC 2018a |

Les 15 substances évaluées dans la présente ébauche d’évaluation préalable seront ci‑après appelées groupe des monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques. Ces 15 substances ont été divisées en deux sous-groupes : les monoterpènes acycliques et les monoterpènes monocycliques et bicycliques. Les substances de chaque sous-groupe ont été évaluées individuellement en raison de différences considérables ayant trait à l’exposition, au danger et à la caractérisation de leur risque.

Les risques pour l’environnement dus aux substances du groupe des monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques ont été caractérisés à l’aide de l’approche de classification du risque écologique (CRE) des substances organiques (ECCC 2016a). La CRE décrit le danger d’une substance au moyen de paramètres clés, notamment le mode d’action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité interne dérivés du réseau alimentaire, la biodisponibilité et l’activité chimique et biologique, et tient compte de l’exposition possible des organismes dans les milieux aquatiques et terrestres en se basant sur des facteurs comme les vitesses d’émission potentielles, la persistance globale et le potentiel de transport atmosphérique à grande distance. Les divers éléments de preuve sont combinés pour déterminer les substances qui justifient une évaluation plus approfondie de leur potentiel d’effets nocifs sur l’environnement ou dont la probabilité d’effet nocif sur l’environnement est faible.

La présente ébauche d’évaluation préalable tient compte de renseignements sur les propriétés chimiques, le devenir dans l’environnement, les dangers, les utilisations et les expositions, ainsi que de renseignements soumis par des parties prenantes. Des données pertinentes ont été recueillies jusqu’en juin 2017. Des données empiriques tirées d’études clés ainsi que des résultats de modélisations ont été utilisés pour tirer nos conclusions. Des renseignements pertinents présentés dans des évaluations faites par d’autres juridictions ont été pris en compte.

La présente ébauche d’évaluation préalable a été préparée par le personnel du Programme d’évaluation des risques de la LCPE de Santé Canada et d’Environnement et Changement climatique Canada. Elle intègre des intrants d’autres programmes de ces ministères. Les parties de la présente évaluation qui portent la santé humaine ont fait l’objet d’un examen et/ou de consultations externes. Des commentaires sur les parties techniques relatives à la santé humaine ont été faits par Herman Gibb, Gary Drendel et Jennifer Pitt (TetraTech Inc.). La partie de la présente évaluation qui porte sur l’environnement est basée sur le document de la CRE (publié le 30 juillet 2016), qui a fait l’objet d’un examen externe et d’une période de commentaires du public de 60 jours. Bien que des commentaires externes aient été pris en compte, le contenu final et la conclusion de la présente ébauche d’évaluation préalable demeurent la responsabilité de Santé Canada et d’Environnement et Changement climatique Canada.

La présente ébauche d’évaluation préalable est centrée sur des renseignements critiques pour déterminer si des substances répondent aux critères de l’article 64 de la LCPE, en examinant des renseignements scientifiques et en suivant une approche basée sur le poids de la preuve et le principe de précautionte de bas de page 5. Dans la présente ébauche d’évaluation préalable, nous présentons les renseignements et les considérations critiques sur lesquels sont basées nos conclusions.

2. Identité des substances

Les numéros de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS), les noms sur la Liste intérieure des substances (LIS) des substances individuelles du groupe des monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques ainsi que leurs principaux composants dans le cas des UVCB sont présentés dans le tableau 2‑1.

Tous les terpènes et les terpénoïdes sont dérivés du diphosphate de 3-méthylbut-3-ényle, l’unité de base à 5 atomes de carbone, et de son isomère le diphosphate de 3‑méthylbut-2-ényle, aussi appelé unité de 2-méthylbuta-1,3-diène (isoprène) (Figure 1). Les terpènes sont formés d’une répétition d’unité isoprène, et sont classés en fonction du nombre d’unités qu’ils contiennent (Caputi et Aprea 2011). Les monoterpènes contiennent deux unités d’isoprène. Les diterpènes, les triterpènes et les tétraterpènes contiennent respectivement deux, trois et quatre unités de monoterpène. De plus, les sesquiterpènes et les sesterpènes contiennent respectivement trois et cinq unités isoprène.

Figure 1 : Unité d’isoprène

Unité d’isoprène. Figure de la formule structurale (à gauche) et de la formule squelettique (à droite) d’une unité d’isoprène ou 2-méthyl-1,3-butadiène, suivit par la notation SMILES : [C(C=C)(=C)C]

Ces essences essentielles dérivées de plantes contiennent de nombreux composants qui peuvent être extraits de différentes parties de la plante (p. ex. les feuilles, les graines, les tiges, les fleurs, la racine, les fruits, le bois, l’écorce, l’herbe, la gomme, les bourgeons, les bulbes, les boutons floraux). (Tisserand et Young 2014). De plus, la concentration de ces principaux composants peut être influencée par divers facteurs, tels que l’origine de la plante, l’espèce, la température, le sol et la géographie. Beaucoup de ces essences ont des chémotypes différents (c.-à-d. différents composants chimiques majeurs produits à partir de plantes du même genre et de la même espèce). Par conséquent, les essences essentielles extraites de ces plantes peuvent être chimiquement différentes même si leur origine est la même.

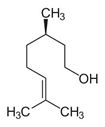

Pour le regroupement des terpènes et des terpénoïdes, le premier critère a été le nombre d’unités d’isoprène et le deuxième le nombre de cycles dans les « composants principaux ». Par exemple, l’un des sous-groupes est appelé le groupe des monoterpènes acycliques, car la structure de ses principaux composants (linalol, géraniol et citronellol) contient deux unités d’isoprène et aucun cycle.

| No CAS | Nom sur la LIS | Nom(s) chimique(s) représentatif(s), structure(s), et leur gamme de concentration(s) dans l’huile essentielle |

|---|---|---|

| 8015-77-8 | Essences de bois de rose | (C)O)C\C=C(\C)C](/content/dam/eccc/images/pded/terpenes/20191121-table2-1_01f.jpg) Linalol (~81-99)a |

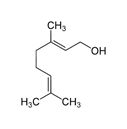

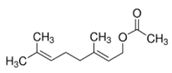

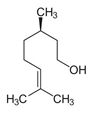

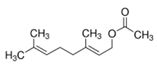

| 8014-19-5 | Essences de palmarosa |  Géraniol (~70-92%)b  Acétate de géranyle (~4-16%)b |

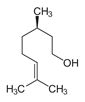

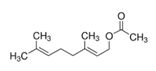

| 8000-46-2 | Essences de géranium | (C)O)C\C=C(\C)C](/content/dam/eccc/images/pded/terpenes/20191121-table2-1_04f.jpg) Linalol (~5-14%)c  Géraniol (~20-30%)c  Citronellol (~37-48%)c |

| 1113-21-9 | (E,E)-3,7,11,15-Tétraméthylhexadéca-1,6,10,14-tétraén-3-ol (substance discrète) | (CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\C)C)C)C)C](/content/dam/eccc/images/pded/terpenes/20191121-table2-1_07f.jpg) |

| 8008-52-4 | Essences de coriandre |  Acétate de géranyle (~0-46%)d (C)O)C\C=C(\C)C](/content/dam/eccc/images/pded/terpenes/20191121-table2-1_09f.jpg) Linalol (~59-88%)d ![CC1=CC[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C](/content/dam/eccc/images/pded/terpenes/20191121-table2-1_10f.jpg) α-Pinène (~ 0,1-11%)d |

| 8007-01-0 | Essences de rose |  Citronellol (~15-48%)e  Géraniol (~6-32%)e |

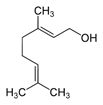

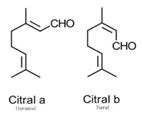

| 8007-02-1 | Essences de lemon‑ grass des Indes occidentales |  Citral total (mélange des deux isomères) (~67-92%)f  β-Myrcène (~6-27%)f  Acétate de géranyle (~12%)f  Citronellol (~0-24%)f |

| 8008-57-9 | Essences d’orange douce | ![C([C@@H]1CCC(C)=CC1)(C)=C](/content/dam/eccc/images/pded/terpenes/20191121-table2-1_17f.jpg) Limonène (~84-96%)h |

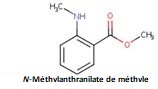

| 8008-31-9 et 8016 -85-1 | Essences de mandarine et essences de tangerine | ![C([C@@H]1CCC(C)=CC1)(C)=C](/content/dam/eccc/images/pded/terpenes/20191121-table2-1_18f.jpg) Limonène (~52-92%)g  γ-Terpinène (~rt-61 %)g  Citral total (mélange des deux isomères) (C)O)C\C=C(\C)C](/content/dam/eccc/images/pded/terpenes/20191121-table2-1_21f.jpg) Linalol (~0,2-59%)g (~15-19%)g  (~0-58%)g  α-Terpinène  δ-Terpinène (α-terpinène et δ-terpinène mentionnés uniquement à titre de comparaison et de référence) |

| 80-56-8 | α-Pinène (substance discrète) | ![C1([C@@H]2C[C@@H](C1=C)CC2)(C)C](/content/dam/eccc/images/pded/terpenes/20191121-table2-1_25f.jpg) α-Pinène ![CC1=CC[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C](/content/dam/eccc/images/pded/terpenes/20191121-table2-1_26f.jpg) |

| 8006-64-2 et 9005 -90-7 | Essence de térébenthine et térébenthine | ![CC1(C)[C@H]2CCC(=C)[C@@H]1C2](/content/dam/eccc/images/pded/terpenes/20191121-table2-1_27f.jpg) α-Pinène (~44-94%)I ![C([C@@H]1CCC(C)=CC1)(C)=C](/content/dam/eccc/images/pded/terpenes/20191121-table2-1_28f.jpg) β-Pinène (~0,9-30%)i, l (~1-15%)i ![C1([C@@H]2C[C@@H](C1=C)CC2)(C)C](/content/dam/eccc/images/pded/terpenes/20191121-table2-1_29f.jpg) Limonène (~0,7-25%)i ![C1([C@@H]2C[C@@H](C1=C)CC2)(C)C](/content/dam/eccc/images/pded/terpenes/20191121-table2-1_30f.jpg) (~1-15%)i |

| 8021-28-1 | Essences de sapin | ![CC1=CC[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C](/content/dam/eccc/images/pded/terpenes/20191121-table2-1_31f.jpg) ![C1([C@@H]2C[C@@H](C1=C)CC2)(C)C](/content/dam/eccc/images/pded/terpenes/20191121-table2-1_32f.jpg) α-Pinène (~6-26%)j ![CC1(C)[C@H]2CCC(=C)[C@@H]1C2](/content/dam/eccc/images/pded/terpenes/20191121-table2-1_33f.jpg) β-Pinène (~28-56%)j, l ![C([C@@H]1CCC(C)=CC1)(C)=C](/content/dam/eccc/images/pded/terpenes/20191121-table2-1_34f.jpg) Limonène (~2-16%)j |

| 8002-09-3 | Essences de pin | ![C([C@@H]1CCC(C)=CC1)(C)(C)O](/content/dam/eccc/images/pded/terpenes/20191121-table2-1_35f.jpg) α-Terpinéol (~0-65%)k ![CC1=CC[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C](/content/dam/eccc/images/pded/terpenes/20191121-table2-1_36f.jpg) α-Pinène (~12-69%)k ![CC1(C)[C@H]2CCC(=C)[C@@H]1C2](/content/dam/eccc/images/pded/terpenes/20191121-table2-1_37f.jpg) β-Pinène (~0,17-33%)k, l  β-Myrcène (~0-18%)k ![C1([C@@H]2C[C@@H](C1=C)CC2)(C)C](/content/dam/eccc/images/pded/terpenes/20191121-table2-1_39f.jpg) (~08-11%) k ![C([C@@H]1CCC(C)=CC1)(C)=C](/content/dam/eccc/images/pded/terpenes/20191121-table2-1_40f.jpg) Limonène (~0-16%)k |

* UVCB est l’acronyme pour Unknown or Variable composition Complex reaction products and Biological material. Ces matières proviennent de sources naturelles ou de réactions complexes. Un UVCB n’est pas un mélange intentionnel de substances discrètes et est considéré comme une substance simple.

a Gamme de concentration du ou des principaux composants de l’essence essentielle d’Aniba rosaeodora; données de Tisserand et Young (2014), Simić et al (2004) et Chantraine et al (2009).

b Gamme de concentration du ou des principaux composants de l’essence essentielle de Cymbopogon martinii; données de Tisserand et Young (2014), Sarma et al (1998), Rajeswara et al (2009) et Raina et al (2003).

c Gamme de concentration du ou des principaux composants de l’essence essentielle de Pelargonium graveolens; données de Tisserand et Young (2014) et Jain et al (2001).

d Gamme de concentration du ou des principaux composants de l’essence essentielle de Coriandrum sativum; données de Tisserand et Young (2014) et Ebrahimi et al (2010).

e Gamme de concentration du ou des principaux composants de l’essence essentielle de Rosa damascena; données de Tisserand et Young (2014), Loghmani-Khouzani et al (2007), Boskabady et al (2011), Babu et al (2002) et Dobreva (2013).

f Gamme de concentration du ou des composants principaux de l’essence essentielle de Cymbopogon flexuosus ou de Cymbopogon citratus; données de Tisserand et Young (2014), Chowdhury et al (2010) et Nath et al (1994).

g Gamme de concentration du ou des principaux composants de Citrus reticulata et/ou de l’essence essentielle de Citrus nobilis; données de Tisserand et Young (2014), Chutia et al (2009), Sawamura et al (2004), Lota et al (2000).

h Gamme de concentration du ou des principaux composants de l’essence de Citrus sinensis; données de Tisserand et Young (2014), Sharma et Tripathi (2008), Njoroge et al (2009).

i Gamme deconcentration du ou des principaux composants de l’essence essentielle extraite de différentes espèces de la famille des « Pinaceae » (Pinus palustris, Pinus caribaea, Pinus elliottii, Pinus insularis, Pinus merkusii, Pinus pinaster, Pinus yunnanensis); données de Tisserand et Young (2014) et du NTP (2002)

j Gamme de concentration du ou des principaux composants de l’essence essentielle d’Abies balsamea; données de Tisserand et Young (2014) et Ross et al (1996).

k Gamme deconcentration du ou des principaux composants de l’essence essentielle extraite de différentes espèces de la famille des « Pinaceae » (Pinus palustris, Pinus mugo, Pinus sylvestris); données de Tisserand et Young (2014), EPA (2009), Sadof (1997), Maciąg et al (2007), Ustun et al (2006) et Harborne et Baxter (2001).

l Il n’existe aucune donnée pertinente sur la toxicité de cette substance.

3. Propriétés physiques et chimiques

Nous donnons dans le tableau 3-1 un résumé des propriétés physiques et chimiques des substances du groupe des monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques. Lorsque les renseignements expérimentaux sur une propriété était limitée ou non disponible, des données sur des analogues ont été utilisées pour une lecture croisée et/ou les modèles (Q)SAR ont été utilisés pour prédire les valeurs. D’autres propriétés physiques et chimiques sont présentées dans un document d’ECCC (2016b).

| Substance(s) | Nom commun et nO CAS des principaux composants | Masse molécu-laire (g/mol)a | Solubilité dans l’eau (mg/L)a | PV (Pa)a | Constante de Henry (atm-m3/mol)a | log Koe |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Essence de bois de rose | Linalol (78-70-6) | 154,25 | 1590 (E) | 21 (E) | 2,15 x 10-5 (E) | 2,9 (E) |

| Essence de palmarosa | Géraniol (106-24-1) | 154,25 | 255,8 (M) | 4 (E) | 1,15 x 10-5 (E) | 3,5 (E) |

| Essence de palmarosa | Acétate de géranyle (105-87-3) | 196,29 | 18,24 (M) | 4,4 (E) | 2,42 x 10-3 (M) | 4 (E) |

| Essencede géranium | Citronellol (106‑22-9) | 156,27 | 105,5 (M) | 5,9 (E) | 5,68 x 10-5 (M) | 3,9 (E) |

| Essencede géranium | Géraniol (106-24-1) | 154,25 | 255,8 (M) | 4 (E) | 1,15 x 10-5 (E) | 3,5 (E) |

| Essencede géranium | Linalol (78-70-6) | 154,25 | 1590 (E) | 21 (E) | 2,15 x 10-5 (E) | 2,9 (E) |

| Géranyllinalol | ND | 290,49 | 6,98 x 10-3 (M) | 2,07 x 10-4 (M) | 7,75 x 10-4 (M) | 7,97 (M) |

| Essence de coriandre | Linalol (78-70-6) | 154,25 | 1590 (E) | 21 (E) | 2,15 x 10-5 (E) | 2,9 (E) |

| Essence de coriandre | Acétate de géranyle (105-87-3) | 196,29 | 18,24 (M) | 4,4 (E) | 2,42 x 10-3 (M) | 4 (E) |

| Essence de coriandre | α-Pinène (80-56-8) | 136,24 | 2,49 à 25°C (E) | 633 (E) | 1,07 x 10-1 (M) | 4,44 – 4,83 (E) |

| Essence de rose | Citronellol (106‑22-9) | 156,27 | 105,5 (M) | 5,9 (E) | 5,68 x 10-5 (M) | 3,9 (E) |

| Essence de rose | Géraniol (106-24-1) | 154,25 | 255,8 (M) | 4 (E) | 1,15 x 10-5 (E) | 3,5 (E) |

| Essence de lemon-grass | Citral total (les deux isomères no CAS 5392-40-5) | 152,24 | 1340 à 37°C (E) 590 à 25°C (E)b | 12 (M) < 130 à 40°C LD 104 de l’OCDEb | 3,76 x 10-4 (M) | 3,5 (M) |

| Essence de lemon-grass | β-Myrcène (123-35-3) | 136,24 | 5,6 (E) | 268 (E) | 6,43 x 10-2 (E) | 4,17 (E) |

| Essence de lemon-grass | Acétate de géranyle (105-87-3) | 196,29 | 18,24 (M) | 4,4 (E) | 2,42 x 10-3 (M) | 4 (E) |

| Essence de lemon-grass | Citronellol (106‑22-9) | 156,27 | 105,5 (M) | 5,9 (E) | 5,68 x 10-5 (M) | 3,9 (E) |

| Essence d’orange douce | Limonène (5989-27-5) | 136,24 | 7,57 - 13,8 à 25°C (E) | 192 (E) | 3,19 x 10-2 (E) | 4,38-4,57 (E) |

| Huiles essentielle de mandarine et de tangerine | Limonène (5989-27-5) | 136,24 | 7,57 - 13,8 à 25°C (E) | 192 (E) | 3,19 x 10-2 (E) | 4,38-4,57 (E) |

| Huiles essentielle de mandarine et de tangerine | Citral total (les deux isomères no CAS 5392-40-5) | 152,24 | 1340 à 37°C (E) 590 à 25°C (E)b | 12 (M) < 130 à 40°C LD 104 de l’OCDEb | 3,76 x 10-4 (M) | 3,5 (M) |

| Huiles essentielle de mandarine et de tangerine | Linalol (78-70-6) | 154,25 | 1590 (E) | 21 (E) | 2,15 x 10-5 (E) | 2,9 (E) |

| Huiles essentielle de mandarine et de tangerine | N-Méthylanthranilate de méthyle (85-91-6) | 165,19 | 257 à 25°C (M) | 2,78 (M) | 2,69 x 10-8 (M) | 2,81 (M) |

| Huiles essentielle de mandarine et de tangerine | γ‑Terpinène (99-85-4) | 136,24 | 8,68 à 22°C (E) | 145 (E) | 2,25 x 10-2 (E) | 4,5 (E) |

| Huiles essentielle de mandarine et de tangerine | α-Terpinène (99-86-5) | 136,24 | 5,92 à 25°C (M) | 222 (M) | 3,65 x 10-1 (M) | 4,25 (E) |

| Huiles essentielle de mandarine et de tangerine | δ-Terpinène (586-62-9) | 136,24 | 9,5 à 23°C (E) | 99 (E) | 1,40 x 10-2 (E) | 4,47 (E) |

| α-Pinène | S.O. | 136,24 | 2,49 à 25°C (E) | 633 (E) | 1,07 x 10-1 (M) | 4,44 – 4,83 (E) |

| Essence de térébenthine et térébenthine | α-Pinène (80-56-8) | 136,24 | 2,49 à 25°C (E) | 633 (E) | 1,07 x 10-1 (M) | 4,44 – 4,83 (E) |

| Essence de térébenthine et térébenthine | β-Pinène (127-91-3) | 136,24 | 7,06 à 25°C (M) | 391 (E) | 1,61 x 10-1 (M) | 4,16 (E) |

| Essence de térébenthine et térébenthine | Limonène (5989-27-5) | 136,24 | 7,57 - 13,8 à 25°C (E) | 192 (E) | 3,19 x 10-2 (E) | 4,38-4,57 (E) |

| Essence de térébenthine et térébenthine | Camphène (79-92-5) | 136,24 | 4,6 à 25°C (E) | 335 (E) | 1,61 x 10-1 (M) | 4,22 (E) |

| Essence de sapin | α-Pinène (80-56-8) | 136,24 | 2,49 à 25°C (E) | 633 (E) | 1,07 x 10-1 (M) | 4,44 – 4,83 (E) |

| Essence de sapin | β-Pinène (127-91-3) | 136,24 | 7,06 à 25°C (M) | 391 (E) | 1,61 x 10-1 (M) | 4,16 (E) |

| Essence de sapin | Limonène (5989-27-5) | 136,24 | 7,57 - 13,8 à 25°C (E) | 192 (E) | 3,19 x 10-2 (E) | 4,38-4,57 (E) |

| Essence de sapin | Camphène (79-92-5) | 136,24 | 4,6 à 25°C (E) | 335 (E) | 1,61 x 10-1 (M) | 4,22 (E) |

| Essence de pin | α-Terpinéol (98-55-5) | 154,25 | 710 à 25°C (E) | 5,64 (E) | 1,22 x 10-5 (E) | 2,98-3,28 (E) |

| Essence de pin | α-Pinène (80-56-8) | 136,24 | 2,49 à 25°C (E) | 633 (E) | 1,07 x 10-1 (M) | 4,44 – 4,83 (E) |

| Essence de pin | β-Pinène (127-91-3) | 136,24 | 7,06 à 25°C (M) | 391 (E) | 1,61 x 10-1 (M) | 4,16 (E) |

| Essence de pin | β-Myrcène (123-35-3) | 136,24 | 5,6 (E) | 268 (E) | 6,43 x 10-2 (E) | 4,17 (E) |

| Essence de pin | Limonène (5989-27-5) | 136,24 | 7,57 - 13,8 à 25°C (E) | 192 (E) | 3,19 x 10-2 (E) | 4,38-4,57 (E) |

| Essence de pin | Camphène (79-92-5) | 136,24 | 4,6 à 25°C (E) | 335 (E) | 1,61 x 10-1 (M) | 4,22 (E) |

Abréviations : Koe = coefficient de partage octanol-eau; ND = non disponible.

(E) Expérimental

(M) Modélisé

a EPA 2012b

b Extrait du document de l’OCDE sur le citral

4. Devenir et comportement dans l’environnement

4.1 Persistance dans l’environnement

La majorité des substances du groupe des monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques ne devraient pas persister dans l’air, l’eau, le sol ou les sédiments (ECCC 2016b).

L’essence de bois de rose devrait persister dans l’eau, le sol et les sédiments, mais pas dans l’air (ECCC 2016b).

4.2 Potentiel de bioaccumulation

Les valeurs de log Koe des essences de bois de rose, de palmarosa, de coriandre, de rose, de lemon-grass, d’orange douce, de l’α-pinène, de l’essence de térébenthine, de la térébenthine et de l’essence de pin sont légèrement élevées (log Koe entre 2 et 5). Les facteurs de bioconcentration de ces substances sont inférieurs à 5000 L/kg Par conséquent, la bioaccumuation de ces substances dans les organismes ne devrait pas être significative (ECCC 2016b).

Étant donné leurs facteurs de bioconcentration élevés (supérieurs à 5000 L/kg), l’essence de géranium, le géranyllinalol, l’essence de mandarine, l’essence de tangerine et l’essence de sapin (ECCC 2016b)ne devraient pas se bioaccumuler significativement dans les organismes.

5. Potentiel d’effets nocifs sur l’environnement

5.1 Caractérisation du risque pour l’environnement

Les risques posés à l’environnement par les substances du groupe des monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques ont été caractérisés à l’aide de l’approche de classification des risques écologique (CRE) des substances organiques (ECCC 2016a). La CRE est une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération des éléments de preuve pour classer le risque. Les divers éléments de preuve sont combinés afin de pouvoir distinguer les substances présentant un pouvoir faible ou élevé et un potentiel d’exposition faible ou élevé dans divers milieux. Cette approche permet de réduire l’incertitude associée à la caractérisation des risques, contrairement à une approche qui serait basée sur un seul paramètre mesuré dans un seul milieu (p. ex. CL50). Cette approche est résumée dans les paragraphes suivants et elle est décrite en détail dans un document d’ECCC (2016a)

Les données sur les propriétés physico-chimiques, le devenir (demi-vies chimiques dans divers milieux et biotes, coefficients de partage et bioconcentration dans les poissons), l’écotoxicité aiguë chez les poissons et les quantités de ces produits chimiques importés ou produits au Canada ont été tirées de la littérature scientifique, de bases de données empiriques (p. ex. Boîte à outils [Q] SAR de l’OCDE [2016]) et de réponses à des avis publiés en vertu de l’article 71 de la LCPE. Elles ont aussi été obtenues à partir de modèles de type QSAR (relation quantitative structure-activité), de devenir du bilan massique ou de bioaccumulation. Ces données ont été utilisées comme intrants dans d’autres modèles de bilan massique ou pour compléter les profils de danger et d’exposition de la substance.

Les profils de danger ont été principalement établis en se basant sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Les profils d’exposition ont aussi été basés sur plusieurs paramètres, dont la vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Les profils de danger et d’exposition ont été comparés aux critères de décision afin de classer les potentiels de danger et d’exposition de chaque substance organique comme faible, moyen ou élevé. D’autres règles ont été suivies (p. ex. constance du classement, marge d’exposition) pour améliorer le classement préliminaire du danger ou de l’exposition.

Une matrice de risque a été utilisée pour assigner à chaque substance un risque faible, moyen ou élevé basé sur le classement de son danger et de son exposition. Le classement du risque potentiel obtenu grâce à la CRE a été vérifié en suivant une approche en deux étapes. La première étape consistait à faire passer le classement du risque de moyen ou élevé à faible dans le cas des substances à faible vitesse d’émission estimée dans l’eau après traitement des eaux usées, représentant un faible potentiel d’exposition. La deuxième étape consistait à revoir les résultats du classement du potentiel de risque au moyen de scénarios de risque relativement prudents à l’échelle locale (c.‑à‑d. dans la zone à proximité du point de rejet) conçus pour protéger l’environnement, afin de déterminer si le classement du risque potentiel devrait être reclassé à un niveau supérieur.

La CRE est basée sur une approche pondérée pour réduire au minimum tout risque de surclassification ou sous-classification du danger et de l’exposition, et du risque subséquent. Les approches équilibrées suivies pour traiter des incertitudes sont décrites plus en détail dans lun document d’ECCC (2016a). Nous décrivons ci-après deux des domaines d’incertitude les plus importants. Des valeurs de toxicité aiguë empiriques ou modélisées erronées pourraient entraîner une modification de la classification du danger, en particulier dans le cas des paramètres basés sur des valeurs de résidus dans les tissus (c.-à-d. mode d’action toxique), dont un grand nombre sont prédites à partir de modèles (Q)SAR. Toutefois, l’impact de ce type d’erreur est atténué par le fait qu’une surestimation de la létalité médiane conduira à une valeur prudente (protectrice) de résidus dans les tissus pour l’analyse des résidus corporels critiques (RCC). Des erreurs de sous-estimation de la toxicité aiguë seront atténuées en recourant à d’autres paramètres de danger, tels que le profilage structurel du mode d’action, la réactivité et/ou l’affinité de liaison à l’estrogène. Les changements ou les erreurs touchant les quantités de produits chimiques pourraient entraîner un classement différent de l’exposition, les classifications de l’exposition et du risque étant très sensibles à la vitesse d’émission et aux quantités utilisées. Les classifications obtenues au moyen de la CRE reflètent donc l’exposition et le risque au Canada, compte tenu des quantités actuellement utilisées, mais pourraient ne pas rendre compte de tendances futures.

Les données et les éléments critiques pris en compte pour développer les profils propres aux substances du groupe des monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques, ainsi que les résultats de la classification du danger, de l’exposition et du risque sont présentés dans un document d’ECCC (2016 b).

Nous avons résumé dans le tableau 5-1 les classifications du danger et de l’exposition pour les substances de ce groupe.

| Substance | Classification CRE du danger | Classification CRE de l’exposition | Classification CRE du risque |

|---|---|---|---|

| Essence de bois de rose | faible | faible | faible |

| Essence de de palmarosa | faible | faible | faible |

| Essence de de géranium | faible | faible | faible |

| Géranyllinalol | faible | faible | faible |

| Essence de de coriandre | faible | faible | faible |

| Essence de de rose | faible | faible | faible |

| Essence de de lemon-grass | faible | faible | faible |

| Essence de d’orange douce | faible | faible | faible |

| Essence de de mandarine | faible | faible | faible |

| Essence de de tangerine | faible | faible | faible |

| α-Pinène | modéré | faible | faible |

| Essence de térébenthine | faible | faible | faible |

| Térébenthine | faible | faible | faible |

| Essence de de sapin | faible | faible | faible |

| Essence de de pin | modéré | faible | faible |

Sur la base de leurs classifications de faible danger et de faible exposition établies à partir des renseignements pris en compte pour la CRE, l’essence de bois de rose, l’essence de palmarosa, l’essence de géranium, le géranyllinalol, l’essence de coriandre, l’essence de rose, l’essence de lemon-grass, l’essence de mandarine, l’essence de tangerine, l’essence de térébenthine, la térébenthine et l’essence de sapin ont été classés comme présentant un faible potentiel de risque pour l’environnement. Il est donc improbable que ces substances soient préoccupantes pour l’environnement au Canada.

D’après les renseignements pris en compte pour la CRE, l’α-pinène a été classé comme présentant un potentiel de danger modéré en raison de son risque modéré de causer des effets nocifs dans les réseaux trophiques aquatiques dus à son potentiel de bioaccumulation. L’essence de pin a également été classée comme présentant un potentiel de danger modéré en raison de son rapport de toxicité élevé. Toutefois, les effets potentiels et leur manifestation dans l’environnement n’ont pas été étudiés davantage en raison de la très faible exposition à ces substances. Compte tenu des profils d’utilisation actuels, il est peu probable que ces deux substances soient préoccupantes pour l’environnement au Canada.

6. Approche d’évaluation de la santé humaine

Caractérisation des effets sur la santé

Pour la caractérisation des effets sur la santé des terpènes acycliques et monocycliques/bicycliques et des terpénoïdes, la préférence a été donnée aux données sur le danger de l’essence entière. En l’absence de données bonne qualité sur le danger de l’essence entière, une approche basée sur les composants principaux a été suivie. Les composants individuels pour lesquels des données sur le danger étaient disponibles et qui étaient présents en concentrations significatives (c.-à-d. généralement supérieures à 10 %) ont été utilisés pour la caractérisation des effets sur la santé.

En raison de leur potentiel de danger limité, l’essence de bois de rose, l’essence de palmarosa, l’essence de géranium, le géranyllinalol, l’essence d’orange douce et/ou leurs principaux composants ont été évalués en suivant une approche qualitative.

Une approche quantitative a été suivie pour l’essence de rose, l’essence de coriandre, l’essence de lemon-grass, les essences essentielles de mandarine et de tangerine, l’α‑pinène, l’essence de térébenthine et la térébenthine, l’essence de sapin et l’essence de pin, car des effets critiques sur la santé ont été identifiés pour ces substances.

Absorption cutanée

Étant donné la similarité entre les propriétés physico-chimiques des principaux composants des terpènes acycliques et monocycliques/bicycliques et des terpénoïdes, une approche de groupe a été suivie pour laquelle une valeur d’absorption cutanée unique est utilisée pour représenter l’absorption cutanée de tous les terpènes acycliques et monocycliques/bicycliques et terpénoïdes.

Des études in vitro d’absorption cutanée humaine ont été identifiées pour le géraniol, le citronellol et le linalol (Gilpin et al. 2010, ECHA 2018a). Ces études ont indiqué que l’absorption cutanée se situait dans la gamme de 4,3 à 19,5 % (valeur moyenne de l’absorption cutanée plus 1 ou 2 écarts-types en fonction de la variabilité (CSSC 2010), selon que le site est occlus ou non).

Deux études in vivo (Schuster et al. 1986, Jager et al. 1992) menées sur des sujets humains ont été identifiées. Pour ces études, des mesures du plasma en série ont été effectuées après l’application cutanée d’un médicament contre la toux contenant de l’α‑pinène (n = 12) et d’une huile de massage contenant du linalol (n = 1). Les valeurs estimées de l’absorption cutanée étaient de 31 à 42 % et plus élevées que celles observées lors d’études in vitro. Toutefois, tous les terpènes et les terpénoïdes ont des pressions de vapeur modérées à élevées et une partie significative de la dose absorbée devrait l’être par inhalation. Cela est confirmé par l’absorption rapide observée lors des études in vivo, où les concentrations plasmatiques maximales ont été obtenues en 6 à 19 minutes, ce qui correspond davantage à une absorption chimique par inhalation. De plus, une évaluation de la volatilité a été effectuée lors de l’une des études in vitro, et une perte par évaporation de 93 % après 1 heure et de 97 % après 24 heures a été rapportée (ECHA 2018a), ce qui suggère que la majeure partie de la dose appliquée par voie cutanée serait perdue par évaporation et donc susceptible à l’inhalation.

D’après les renseignements disponibles, une estimation limite supérieure de l’absorption cutanée tirée des études in vitro de 20 % et 4 % a été établie pour les sites cutanés occlus et non occlus. Les valeurs retenues représentent la quantité absorbée par voie cutanée pendant une exposition de 24 heures et tiennent aussi compte de la volatilisation d’une partie de la dose appliquée pendant l’étude. Comme les études in vivo chez l’humain suggèrent que l’inhalation peut également être une voie d’exposition, une évaluation des risques par inhalation est également effectuée avec l’hypothèse que la dose appliquée (80 ou 96 % pour les sites occlus et non occlus) peut être vaporisée et potentiellement absorbée par inhalation.

Dans les scénarios avec lotion pour le corps et avec ingrédient non médicinal dans un produit médicamenté topique en vapeur, une absorption cutanée de 20 % pour des conditions de peau occluse a été utilisée, aucune valeur d’absorption cutanée n’étant disponible pour des conditions de peau semi-occluse. Le scénario avec huile de massage a été jugé représentatif d’un scénario sans occlusion pendant le massage et d’un scénario avec semi-occlusion après le massage quand la personne était vêtue. Puisque les résultats de l’étude in vitro d’absorption cutanée suggèrent une perte significative par évaporation (93 %) au cours de la première heure suivant l’application cutanée (ECHA 2018a), l’utilisation de conditions de peau non occluse pour représenter le scénario avec huile de massage (c.-à-d. absorption dermique de 4 %) a été jugée appropriée. Pour tous les autres scénarios (p. ex., hydratant pour le visage, écran solaire et nettoyants), la peau a été présumée sans occlusion et la valeur d’absorption cutanée de 4 % pour les conditions de peau sans occlusion a été retenue.

Extrapolation d’une voie d’exposition à une autre

En l’absence de données sur les effets sur la santé spécifiques à une voie d’exposition, une approche d’extrapolation d’une voie d’exposition à une autre a été suivie pour la caractérisation quantitative du risque. Pour les extrapolations à partir de l’inhalation ou de la voie orale, la biodisponibilité a été présumée équivalente pour ces deux voies. Quand un scénario d’utilisation entraînait une exposition par plus d’une voie (cutanée, inhalation ou orale) et que l’effet critique pour la santé était provoqué par toutes les voies d’exposition, le calcul de l’exposition a été fait en additionnant les expositions systémiques par toutes les voies d’exposition pertinentes.

7. Monoterpènes acycliques

7.1 Essence de bois de rose

7.1.1 Sources et utilisations

L’essence de bois de rose est une substance naturelle obtenue par distillation à la vapeur du bois d’Aniba rosaeodora, une espèce principalement indigène du Brésil, du Pérou et de la Guyane française (Burdock 2010).

Selon les résultats d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE (Canada 2012), de l’essence de bois de rose n’a été importée ni fabriquée au Canada au-delà du seuil de déclaration de 100 kg (Environnement Canada 2013).

L’essence de bois de rose est utilisée dans un certain nombre de produits cosmétiques, tels que des produits de soin de la peau et des cheveux (lotions/nettoyants), des parfums, des déodorants et des produits de massage. Elle est également utilisée en aromathérapie et figure sur la liste des ingrédients de parfum utilisés dans des biens de consommation publiée par l’International Fragrance Association (IFRA 2017).

D’après les déclarations faites en vertu Règlement sur les cosmétiques de Santé Canada, l’essence de bois de rose, aussi appelée essence d’Aniba rosaeodora, essence d’Aniba rosodora ou essence de rose, est utilisée dans une vaste gamme de produits cosmétiques au Canada (communication personnelle, courriels de la Direction de la sécurité des produits de consommation, 2017; non référencé). De plus, l’essence essentielle de rose et l’essence de bois d’Aniba rosaeodora sont présentes respectivement en tant ingrédient médicinal ou non médicinal dans de nombreux produits de santé naturels (courriel de la Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance de Santé Canada au Bureau d’évaluation des risques des substances existantes de Santé Canada, juillet 2015; non référencé).

Il a été rapporté que l’essence de bois de rose est utilisée dans des aliments, y compris des boissons alcoolisées et non alcoolisées, des produits de boulangerie/pâtisserie, des produits laitiers congelés, des gélatines/poudings, des produits à base de viande et des bonbons/gommes à mâcher (Burdock 2010). L’essence de bois de rose figure dans le Substances Added to Food inventory de la FDA des États-Unis et dans le Food Chemicals Codex en tant qu’aromatisant (FDA 2018, FCC 2018). Aucune information définitive n’est disponible sur l’utilisation potentielle de l’essence de bois de rose comme aromatisant alimentaire au Canada. Toutefois, étant donné l’utilisation de cette substance comme aromatisant alimentaire aux États-Unis, elle pourrait être présente dans les aliments vendus au Canada.

D’autres utilisations de l’essence de bois de rose sont énumérées dans le tableau 7.1-1.

| Utilisation | Détails |

|---|---|

| Arômatisant alimentairea | Utilisations rapportées dans des boissons alcoolisées et non alcoolisées, des produits de boulangerie/pâtisserie, des produits laitiers congelés, des gélatines/poudings, des produits à base de viande et des bonbons/gommes à mâcher (Burdock 2010) |

| Base de données sur les ingrédients de produits de santé naturelsb | IM, INM (astringent cosmétique, ingrédient parfumé ou agent de conditionnement de la peau dans des produits topiques, exhausteur de flaveur dans des produits d’hygiène buccale) |

| Base de données sur les produits de santé naturels homologués : présents comme ingrédient médicinal ou non médicinal dans des produits de santé naturels au Canadab | IM, INM |

| Déclarés présents dans des cosmétiques Santé Canada en vertu du Règlement sur les cosmétiques | Produits de soins de la peau et des cheveux, parfums et déodorants |

| Formulant dans des produits antiparasitaires homologués au Canadad | Formulant |

Abréviations : IM = ingrédient médicinal; INM = ingrédient non médicinal.

a Communication personnelle, courriel de la Direction des aliments de Santé Canada au Bureau d’évaluation des risques des substances existantes de Santé Canada, 2015, Burdock 2010 (non référencé)

b Communication personnelle, courriel de la Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance de Santé Canada au Bureau de l’évaluation des risques des substances existantes de Santé Canada, 2015 (non référencé)

c Communication personnelle, courriel de la Direction de la sécurité des produits de consommationde Santé Canada au Bureau d’évaluation des risques des substances existantes de Santé Canada, 2016 (non référencé)

d Communication personnelle, courriel de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada au Bureau de l’évaluation des risques des substances existantes de Santé Canada juin 2015 (non référencé)

7.1.2 Potentiel d’effets nocifs pour la santé humaine

Étant donné les faibles quantités (< 100 kg) de la substance rapportées utilisées au Canada (Environnement Canada 2013), l’exposition à l’essence bois de rose due aux milieux de l’environnement ne devrait pas avoir d’impact sur la santé humaine.

Aucune étude pertinente sur les effets sur la santé de l’essence de bois de rose n’a été identifiée. Par conséquent, les renseignements sur les effets sur la santé du linalol, le principal composant de l’essence de bois de rose, qui en constitue de 81 à 99 %, ont été utilisés pour l’évaluation des risques.

Linalol a fait l’objet d’une étude internationale dans un SIDS Initial Assessment Report de l’OCDE (OCDE/SIDS 2002). En termes de toxicité subchronique et de toxicité pour la reproduction chez les mammifères, il a été conclu que le linalol avait une toxicité « modérée à faible ». Cette conclusion était basée principalement sur deux études réalisées sur l’essence de coriandre (contenant 72,9 % de linalol). Lors de la première étude, des effets de faible gravité (non nocifs) (p. ex. changements dans les protéines sériques et l’histologie du foie et des reins) ont été observés chez des rats après exposition pendant 28 jours par gavage à raison de 160, 400 ou 1000 mg/kg pc/jour d’essence de coriandre. Une DSENO de 160 mg/kg pc/jour a été établie pour ces effets (OCDE/SIDS 2002, Burdock et al. 2009, Letizia et al. 2003). Lors de la deuxième étude, des rates ont reçu 250, 500 ou 1000 mg/kg pc/jour par gavage entre le 7e jour avant la cohabitation et le 4e jour après la parturition. Aucun effet sur les paramètres de reproduction n’a été observé. Des effets nocifs sur le développement fœtal ont été considérés réels uniquement en présence de toxicité maternelle à 1000 mg/kg pc/jour, basés sur une diminution de la taille de la portée et une augmentation de la morbidité/mortalité chez les petits. Par conséquent, une DSENO de 250 mg/kg pc/jour a été établie (Letizia et al. 2003). Les effets sur la progéniture ont été observés uniquement à des doses causant également une toxicité maternelle et, par conséquent, il a été jugé que le linalol ne présente pas de danger pour la reproduction ou le développement (Letizia et al. 2003).

Bien que l’OCDE ait étudié le linalol dans son SIDS Initial Assessment Report, ses évaluations des paramètres de toxicité à dose répétée et pour le développement étaient surtout basées sur des études menées avec de l’essence de coriandre plutôt qu’avec du linalol pur. Étant donné l’incertitude associée à l’extrapolation des résultats avec l’essence de coriandre à ceux avec le linalol/essence de bois de rose, ainsi que la disponibilité récente de données de qualité sur le linalol publiées après le rapport SIDS de l’OCDE, le point de départ des études de l’OCDE a été jugé non pertinent pour la présente évaluation.

Une autre étude prise en compte par l’OCDE a évalué l’effet du linalol sur les enzymes de métabolisation de médicaments chez le rat après l’administration d’une dose unique de 500 mg/kg pc/jour pendant 64 jours (OCDE/SIDS 2002). En ce qui concerne la génotoxicité ou la cancérogénicité, aucune préoccupation au sujet du linalol n’a été mentionnée dans le rapport. De plus, malgré des charges à court terme sur le foie dues à la circulation entérohépatique, le linalol devrait être rapidement excrété dans l’urine. Compte tenu de toutes ces considérations, l’OCDE a jugé que la toxicité globale du linalol était faible.

Une recherche bibliographique a été effectuée pour trouver des données sur le linalol plus récentes que celles prises en compte dans l’évaluation SIDS de 2002 de l’OCDE. Lors d’une étude de toxicité pour le développement, des rates ont reçu des doses de 0, 250, 500 ou 1000 mg/kg pc/jour de linalol par gavage du 7e au 17e jour de gestation (JG). Les animaux n’ont présenté aucun effet nocif jusqu’à la dose de 1000 mg/kg pc/jour, à part une diminution non significative du poids corporel maternel et une réduction significative de la consommation alimentaire pendant les JG 7 à 10, effets qui ont disparu lors de l’arrêt du traitement (JG 18 à 21). Les auteurs ont établi une DSENO maternelle de 500 mg/kg pc/jour basée sur ces effets et ont conclu qu’aux doses testées le linalol n’était pas toxique pour le développement des rats (Politano et al. 2008). Bien que cette étude n’ai pas mis en évidence d’inquiétudes quant à la toxicité pour le développement, les auteurs ont indiqué une DSENO maternelle de 500 mg/kg pc/jour pour une diminution non significative du poids corporel maternel et une reduction significative de la consummation alimentaire pendant les JG 7-10 à la dose de 1000 mg/kg pc/jour. Étant donné l’absence d’effets sur le développement jusqu’à la dose de 1000 mg/kg pc/jour et le fait que les effets maternels ont disparu lors de l’arrêt du traitement, les résultats observes lors de cette étude ne sont pas considérés négatifs.

Un rapport d’étude non publié soumis au Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) a également été identifié dans la littérature. Les détails de cette étude n’étaient pas disponibles pour pouvoir faire une évaluation indépendante, mais des résumés ont été publiés dans des revues à comité de lecture. Lors de cette étude, des rats ont reçu 250, 1000 ou 4000 mg/kg pc/jour de linalol par voie cutanée pendant 90 jours. Une DSENO de 250 mg/kg pc/jour a été établie par les auteurs, basée sur une diminution du poids corporel (aucune donnée spécifique disponible) chez les rates uniquement à la dose de 1000 mg/kg pc/jour (Letizia et al. 2003). L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada avait prudemment fixé la DMENO de cette étude à 250 mg/kg pc/jour en se basant sur un léger érythème (qui s’est dissipé après 3 semaines) et une activité légèrement réduite sporadique chez les rats. Toutefois, étant donné la réversibilité des effets sur la peau et l’activité réduite non significative, nous avons considéré pour la présente évaluation que la DSENO est de 250 mg/kg pc/jour.

Dans les évaluations du linalol et de l’essence de bois de rose effectuées par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires, il a été conclu que ces substances ne posent pas de problème de sécurité aux niveaux estimés de consommation en tant qu’aromatisant alimentaire (OMS 2004a). L’essence de bois de rose a également été classée par la FDA des États-Unis comme généralement sans danger (generally recognized as safe : GRAS) lorsqu’elle est utilisée comme aromatisant ou adjuvant (FDA 2017a).

Sur la base des renseignements disponibles, aucun effet préoccupant pour la santé n’a été identifié. Par conséquent, aucun point de départ n’a été défini et une approche qualitative de la caractérisation des risques a été adoptée. Il a donc été jugé que l’exposition de la population générale à l’essence de bois de rose présente un faible risque pour la santé humaine.

7.2 Essence de palmarosa

7.2.1 Sources et utilisations

L’essence de palmarosa est une substance naturelle extraite de la plante Cymbopogon martinii (Rajeswara et al. 2009).

Selon les résultats d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE (Canada 2012), l’essence de palmarosa n’a été ni importée ni produite au Canada en 2011 au‑delà du seuil de déclaration de 100 kg (Environnement Canada 2013). Il a toutefois été rapporté qu’elle y a été importée ou produite en quantités inférieures ou égales au seuil de déclaration.

Selon les avis soumis à Santé Canada en vertu du Règlement sur les cosmétiques, l’essence de palmarosa ou essence de Cymbopogon martinii est utilisée au Canada dans une vaste gamme de produits cosmétiques, tels que des produits de soins de la peau et des cheveux (lotions/nettoyants), des parfums, des déodorants et des produits pour le massage (communication personnelle, courriel de la Direction de la sécurité des produits de consommation de Santé Canada 2017; non référencé). L’essence essentielle de palmarosa est également présente comme ingrédient médicinal ou non médicinal dans de nombreux produits de santé naturels (courriel de la Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance de Santé Canada au Bureau de l’évaluation des risques des substances existantes de Santé Canada, juillet 2015; non référencé).

L’essence de palmarosa figure également sur la liste de l’International Fragrance Association en tant qu’ingrédient de parfum utilisé dans des biens de consommation (IFRA 2017).

Le site Web de l’American Cleaning Institute (ACI) mentionne l’utilisation potentielle de l’essence de palmarosa dans les produits d’entretien ménager, y compris des nettoyants tout usage et des produits d’entretien pour la vaisselle et le linge (ACI 2017).

Il a été rapporté que l’essence de palmarosa est utilisée comme aromatisant dans des aliments, y compris dans des boissons alcoolisées et non alcoolisées, des produits de boulangerie/pâtisserie, des produits laitiers congelés, des gélatines et poudings et des bonbons (Burdock 2010). L’essence de palmarosa figure en tant qu’agent aromatisant dans le Substances Added to Food inventory de la FDA et dans le Food Chemicals Codex (FDA 2018, FCC 2018). Aucune information définitive n’est disponible sur l’utilisation potentielle de l’essence de palmarosa comme aromatisant alimentaire au Canada. Toutefois, comme cette substance est utilisée comme aromatisant alimentaire aux États-Unis, elle est possiblement présente comme aromatisant dans des aliments vendus au Canada.

D’autres utilisations de l’essence de palmarosa sont présentées dans le tableau 7.2-1.

| Utilisation | Détails |

|---|---|

| Aromatisant alimentairea | Utilisations rapportées dans des boissons alcoolisées et non alcoolisées, des produits de boulangerie/pâtisserie, des produits laitiers congelés, des gélatines/poudings et des bonbons (Burdock 2010) |

| Base de données sur les ingrédients des produits de santé naturelsb | IM, INM (ingrédient de parfum, exhausteur de flaveur) |

| Base de données sur les produits de santé naturels homologués : présent comme ingrédient médicinal ou non médicinal dans des produits de santé naturels au Canadab | IM, INM |

| Déclaré présent dans des cosmétiques, d’après les déclarations faites à Santé Canada en vertu du Règlement sur les cosmétiques. | Produits de soins de la peau et des cheveux, parfums, déodorants et produits pour le massage |

| Formulant dans des produits antiparasitaires homologués au Canadad | Formulant |

Abréviations : IM = ingrédient médicinal; INM = ingrédient non médicinal.

a Communication personnelle, courriel de la Direction des aliments de Santé Canada au Bureau d’évaluation des risques des substances existantes de Santé Canada 2015 (non référencé); Burdock 2010.

b Communication personnelle, courriel de la Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance de Santé Canada au Bureau de l’évaluation des risques des substances existantes de Santé Canada juillet 2015; non référencé.

c Communication personnelle, courriel de la Direction de la sécurité des produits de consommation de Santé Canada au Bureau d’évaluation des risques des substances existantes de Santé Canada janvier 2016 (non référencé).

d Communication personnelle, courriel de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada au Bureau de l’évaluation des risques des substances existantes de Santé Canada juin 2015 (non référencé).

7.2.2 Potentiel d’effets nocifs sur la santé humaine

Étant donné les faibles quantités (< 100 kg) d’essence de palmarosa rapportées utilisées au Canada (Environnement Canada 2013), l’exposition à cette substance due aux milieux de l’environnement ne devrait pas avoir d’impact sur la santé humaine.

Peu d’information sur les effets de l’essence de palmarosa sur la santé est disponible. Lors d’une étude d’exposition par inhalation, des rats mâles ont reçu une dose unique de 13,73 mg/L d’essence de palmarosa pendant 10 minutes toutes les 48 heures pendant 30 jours. Aucun effet nocif n’a été observé (Andrade et al. 2014). Afin d’étayer la caractérisation des risques, l’information sur les effets sur la santé disponible pour les principaux composants de l’essence de palmarosa, à savoir le géraniol (entre 70 et 92 %) et l’acétate de géranyle (entre 4 et 16 %), a été prise en compte.

Une évaluation des effets du géraniol sur la santé humaine menée par le National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS) en Australie (NICNAS 2012) n’a révélé aucun risque de génotoxicité après plusieurs épreuves in vitro. Compte tenu de ces résultats, le géraniol a été classé par la NICNAS comme étant peu susceptible d’être carcinogène. De plus, sur la base d’un test combiné de criblage de la toxicité à dose répétée et pour la reproduction et le développement réalisé avec des rats ayant reçu par voie cutanée 0, 50, 150 ou 450 mg/kg pc/j, le géraniol n’a pas été classé comme substance toxique pour la reproduction ou le développement. Les effets observés lors de cette étude se limitaient à des réactions inflammatoires locales. D’autres études à dose répétée par voie orale chez le rat ont confirmé l’absence d’effets nocifs à des doses allant jusqu’à 550 mg/kg pc/jour. Le NICNAS (2012) a conclu que les principaux effets critiques du géraniol sur la santé étaient une irritation locale des yeux et de la peau et une sensibilisation cutanée.

En 2009, le danger de l’acétate de géranyle a été évalué par l’EPA en tant que produit chimique parrainé (faisant partie de la catégorie des terpénoïdes-alcools primaires et esters connexes), dans le cadre du High Production Volume (HPV) Challenge Program (EPA 2009). Les études de toxicité de l’acétate de géranyle n’ont pas révélé d’inquiétudes quant à sa génotoxicité. Aucun effet nocif n’a été rapporté jusqu’à la dose maximale d’environ 500 mg/kg pc/jour lors d’une étude à dose répété avec des rats recevant un mélange d’acétate de géranyle et d’acétate de citronellyle dans leur alimentation pendant 17 semaines (Hagan et al. 1967). Des effets nocifs ont été rapportés chez des rats et des souris mâles et femelles ayant reçu des doses de 2000 mg/kg pc/jour et plus d’acétate de géranyle de qualité alimentaire (c.-à-d. contenant 71 % d’acétate de géranyle et 29 % d’acétate de citronellyle) (équivalant à 1400 mg/kg pc/jour d’acétate de géranyle) lors d’une étude à dose répétée par voie orale pendant 13 semaines. Les effets comprenaient la diminution du poids corporel, des lésions à l’estomac et la vacuolisation du foie, des reins et du myocarde, ainsi que l’augmentation du nombre de décès (NTP 1987). Aucune cancérogénicité n'a pas été rapportée lors d’une étude de deux ans par gavage chez des rats et des souris mâles et femelles (1000 ou 2000 mg/kg ps/jour pour les rats et 500 ou 1000 mg/kg pc/jour pour les souris). Cependant, cette étude était limitée à cause d’une survie moindre des animaux de certains groupes (NTP 1987).

Le géraniol et l’acétate de géranyle ont été évalués à l’échelle internationale par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires et, sur la base des niveaux d’absorption estimés, n’ont pas été jugés inquiétants en tant qu’arômatisants alimentaires (OMS 2004a). L’essence de palmarosa a été classée par la FDA comme étant généralement reconnue sans danger (GRAS) lorsqu’elle est utilisée comme agent aromatisant ou adjuvant (FDA 2017a).

Sur la base des renseignements disponibles, aucun effet préoccupant pour la santé n’a été identifié. Par conséquent, aucun point de départ n’a été défini et une approche qualitative a été suivie pour la caractérisation des risques. Il a donc été jugé que l’exposition de la population générale à l’essence de palmarosa présente un faible risque pour la santé humaine.

7.3 Essence de géranium

7.3.1 Sources et utilisations

L’huile de géranium est une substance naturelle extraite par distillation à la vapeur des tiges, des feuilles et des fleurs de diverses espèces de pélargonium, produits principalement en Afrique et en Chine (Gupta et al. 2001, IBC 2014).

Selon les résultats d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE (Canada 2012), aucune essence de géranium n’a été ni importée ni produite au Canada en 2011 au-delà du seuil de déclaration de 100 kg (Environnement Canada 2013). Il a toutefois été rapporté qu’elle y a été importée ou produite en quantités inférieures ou égales au seuil de déclaration.

Selon les déclarations faites à Santé Canada en vertu du Règlement sur les cosmétiques, l’essence géranium, l’extrait de géranium rosat, l’essence de fleur de géranium rosat, l’essence de géranium rosat, l’essence de géranium maculatum ou l’extrait à la vapeur de fleurs/feuilles/tiges de Pelargonium graveolens est utilisé dans une vaste gamme de cosmétiques au Canada, tels que des produits de soins de la peau et des cheveux (écrans solaires/lotions/nettoyants), des parfums, des désodorisants et des produits pour le massage (communication personnelle, courriels de la Direction de la sécurité des produits de consommation de Santé Canada, 2015; non référencé). L’essence essentielle de géranium est également présente comme ingrédient médicinal ou non médicinal dans de nombreux produits de santé naturels et médicaments (courriels de la Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance et de la Direction des produits thérapeutiques de Santé Canada au Bureau de l’évaluation des risques des substances existantes de Santé Canada, mars 2017 et juin 2015; non référencé).

L’essence de géranium figure également sur la liste des ingrédients de parfum utilisé dans les biens de consommation de l’International Fragrance Association (IFRA 2017).

L’essence géranium figure au Substances Added to Food inventory de la FDA et dans le Food Chemicals Codex comme aromatisant (FDA 2018, FCC 2018). Aucune information définitive n’est disponible concernant l’utilisation potentielle de l’essence de géranium comme aromatisant alimentaire au Canada. Toutefois, étant donné l’utilisation de cette substance comme aromatisant alimentaire aux États-Unis, elle pourrait être présente dans des aliments vendus au Canada.

D’autres utilisations de l’essence géranium sont présentées dans le tableau 7.3-1.

| Utilisation | Détails |

|---|---|

| Arômisant alimentairea | Figure au Substances Added to Food inventory de la FDA et au Food Chemicals Codex (FDA 2018, FCC 2018) |

| Base de données sur les produits pharmaceutiquesb | INM (crèmes pour la peau, antifongiques oraux) |

| Base de données sur les ingrédients des produits de santé naturelsc | IM, INM (parfum dans des produits topiques, exhausteur de flaveur dans des produits d’hygiène buccale) |

| Base de données sur les produits de santé naturels homologués: présent comme ingrédient médicinal ou non médicinal dans des produits de santé naturels au Canadac | IM, INM |

| Déclaré présent dans des cosmétiques, d’après les déclarations faites à Santé Canada en vertu du Règlement sur les cosmétiques. | Produits de soins de la peau et des cheveux, parfums et déodorants |

| Formulant dans des produits antiparasitaires homologués au Canada | Ingrédient actif et formulant |

Abréviations : IM = ingrédient médicinal; INM = ingrédient non médicinal.

a Communication personnelle, courriel de la Direction des aliments de Santé Canada au Bureau d’évaluation des risques des substances existantes de Santé Canada 2015 (non référencé); FDA 2018; FCC 2018.

b Communication personnelle, courriel de la Direction des produits thérapeutiques de Santé Canada au Bureau d’évaluation des risques des substances existantes de Santé Canada juin 2015 (non référencé).

c Communication personnelle, courriel de la Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance de Santé Canada au Bureau de l’évaluation des risques des substances existantes de Santé Canada, juillet 2015 (non référencé).

d Communication personnelle, courriel de la Direction de la sécurité des produits de consommation de Santé Canada au Bureau d’évaluation des risques des substances existantes de Santé Canada, juillet 2015 (non référencé).

e Communication personnelle, courriel de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada au Bureau de l’évaluation des risques des substances existantes de Santé Canada, juin 2015 (non référencé).

7.3.2 Potentiel d’effets nocifs sur la santé humaine

Étant donné les faibles quantités (< 100 kg) de cette substance rapportées utilisées au Canada (Environnement Canada 2013), l’exposition à l’essence de géranium due aux milieux de l’environnement ne devrait pas avoir d’impact sur la santé humaine.

Aucune étude sur la génotoxicité, la cancérogénicité ou les effets sur la reproduction et le développement n’a été trouvée. Par conséquent, pour étayer l’évaluation des risques, l’information disponible sur le danger pour la santé des principaux composants de l’essence de géranium, à savoir le citronellol (37-48 %), le géraniol (20-30 %) et le linalol (5-14 %), a été prise en compte.

Aucune génotoxicité ni aucun effet sur le développement n’a été observé lors d’une épreuve de micronoyaux érythrocytairex mammifères in vivo et d’une étude de toxicité pour le développement chez le rat après administration par voie orale de jusqu’à 750 mg/kg pc/jour de citronellol (ECHA 2016). Lors d’une autre étude, des groupes de 10 rats et de 10 rates ont reçu dans leur alimentation du citronellol et du linalol (à parts égales en poids) à des concentrations calculées pour apporter une dose de 0 ou 100 mg/kg pc par jour (50 mg de chaque substance), pendant 12 semaines. L’absorption moyenne réellle était de 102 mg/kg pc/jour (51 mg de chaque substance) pour les rats et de 112 mg/kg pc par jour (56 mg de chaque substance) pour les rates. Sur la base de l’absence d’effet nocif à la dose maximale de citronellol testée, l’auteur a établi la CSEO à 51 mg/kg pc/jour chez le rat et à 56 mg/kg pc/jour chez la rate (OMS 2004a).

Le géraniol a été évalué par l’Australie (NICNAS 2012) et les seuls effets observés sur la santé étaient une irritation des yeux et de la peau et une sensibilisation cutanée. De plus amples renseignements sur les effets du géraniol sur la santé sont fournis dans la section sur le potentiel d’effets nocifs sur la santé humaine de l’essence de palmarosa (section 7.2.2).

Un troisième composant de l’essence de géranium, à savoir le linalol, a été fait l’objet à l’échelle internationale d’un SIDS Initial Assessment Report (OCDE/SIDS 2002), dans lequel il a été conclu que la toxicité globale du linalol était faible. D’autres études publiées après le SIDS de l’OCDE en 2002 n’ont pas mis en évidence de préoccupations relatives à la toxicité pour le développement ni d’effets suite à une exposition par voie dermique à dose répétée allant jusqu’à 1000 mg/kg pc/jour. De plus amples renseignements sur les effets du linalol sur la santé sont fournis dans la section sur le potentiel d’effets nocifs de l’essence de bois de rose pour la santé humaine (section 7.1.2).