Évaluation préalable - acide 4-méthylbenzènesulfonique

Titre officiel : Évaluation préalable - acide 4-méthylbenzènesulfonique

Numéro de registre du Chemical Abstracts Service

104-15-4

Environnement et Changement climatique Canada

Santé Canada

Juin 2022

No de cat. : En84-297/2022F-PDF

ISBN 978-0-660-43597-8

Sommaire

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont mené une évaluation préalable de l’acide 4-méthylbenzènesulfonique, aussi anciennement appelé acide p‑toluènesulfonique. Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (NE CASNote de bas de page 1 ) de l’acide 4-méthylbenzènesulfonique est 104-15-4. Cette substance a été jugée d’intérêt prioritaire pour une évaluation, car elle satisfait aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE.

L’acide 4-méthylbenzènesulfonique n’est pas naturellement présent dans l’environnement. Selon les renseignements déclarés en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, 141 600 kg d’acide 4-méthylbenzènesulfonique ont été importés au Canada en 2011 et aucune quantité n’a été déclarée produite.

Les risques pour l’environnement dus à l’acide 4-méthylbenzènesulfonique ont été caractérisés à l’aide de l’Approche de classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, une approche fondée sur le risque qui tient compte de multiples paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération de plusieurs éléments de preuve pour déterminer le risque. Les profils de danger sont principalement fondés sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition, on retrouve les vitesses d’émission potentiels, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour attribuer à ces substances un degré de préoccupation potentielle faible, modéré ou élevé, en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de la CRE, il est improbable que cette substance ait des effets nocifs sur l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente évaluation préalable, l’acide 4-méthylbenzènesulfonique présente un risque faible d’effets nocifs sur l’environnement. Il est conclu que l’acide 4‑méthylbenzènesulfonique ne satisfait pas aux critères des alinéas 64 a) et 64 b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel à la vie.

Au Canada, l’acide 4-méthylbenzènesulfonique est principalement utilisé pour la production de peintures et revêtements et de matériaux en matière plastique ou caoutchouc. L’exposition de la population générale à l’acide 4-méthylbenzènesulfonique est due principalement à l’utilisation de cosmétiques (lotions pour le visage, colorants capillaires permanents et revitalisants), d’un adhésif pour la réparation de fissures et de vernis en pulvérisateur (revêtement activé par un catalyseur pour l’ameublement d’intérieur en bois).

Les sels de l’acide 4-méthylbenzènesulfonique et d’autres hydrotropes ont fait l’objet d’une étude dans le cadre du Programme d’évaluation coopérative des produits chimiques de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les évaluations de l’OCDE ont été utilisées pour informer la caractérisation des effets sur la santé dus à l’acide 4-méthylbenzènesulfonique de la présente évaluation préalable. D’après les renseignements disponibles sur les effets sur la santé associés à l’acide 4-méthylbenzènesulfonique et à des analogues tirés d’études en laboratoire, cette substance ne présente pas d’effet génotoxique ou cancérogène ni d’effet sur la reproduction ou le développement. Aucun effet nocif systémique n’a été observé lors d’études à dose répétée réalisées avec l’acide 4-méthylbenzènesulfonique ou ses analogues, jusqu’à la dose limite de 1000 mg/kg p.c./jour. Étant donné le faible potentiel de danger de l’acide 4-méthylbenzènesulfonique, l’exposition de la population générale n’a pas été estimée, le risque pour la santé humaine étant considéré faible.

En tenant compte de tous les renseignements présentés dans la présente évaluation préalable, il est conclu que l’acide 4‑méthylbenzènesulfonique ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64 c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

Il est donc conclu que l’acide 4‑méthylbenzènesulfonique ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE.

1. Introduction

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] (Canada, 1999), les ministres de l’Environnement et de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de l’acide 4-méthylbenzènesulfonique, ci-après appelé AMBS, afin de déterminer si cette substance présente ou peut présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine. Cette substance a été jugée d’intérêt prioritaire pour une évaluation, car elle satisfaisait aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE (ECCC, SC [modifié en 2017]).

Le risque posé à l’environnement par l’AMBS a été caractérisé au moyen de l’Approche de classification du risque écologique (CRE) des substances organiques (ECCC 2016a). La CRE décrit les dangers associés à une substance à l’aide de paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Elle prend en compte l’exposition possible des organismes dans les milieux aquatiques et terrestres en se basant sur des facteurs tels que les vitesses d’émission potentielles, la persistance globale et le potentiel de transport atmosphérique à grande distance. Les divers éléments de preuve sont combinés pour déterminer quelles substances nécessitent une évaluation approfondie de leur potentiel d’effets nocifs sur l’environnement ou présentent une faible probabilité de tels effets.

L’AMBS n’a pas été fait l’objet d’études au niveau international. Cependant, les sels des acides sulfoniques aromatiques ou hydrotropes (dont les sels de l’AMBS) ont fait l’objet d’une étude dans le cadre du Programme d’évaluation coopérative des produits chimiques de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et deux SIAR (SIDS (Screening Information Data Set) Initial Assessment Report) sont disponibles : un sur plusieurs hydrotropes (OCDE 2006) et un sur des données additionnelles sur le 4‑méthylbenzènesufonate de sodium, le sel de sodium de l’AMBS (OCDE 2009). Ces évaluations font l’objet d’un examen rigoureux (y compris par des pairs) et de processus d’approbation par des autorités gouvernementales internationales. Santé Canada and Environnement et Changement climatique Canada participent activement à ce processus et considèrent que ces évaluations sont fiables. Ces évaluations de l’OCDE ont été utilisées pour éclairer la caractérisation des effets sur la santé de l’AMBS de la présente évaluation préalable.

La présente évaluation préalable tient compte de renseignements sur les propriétés chimiques, le devenir environnemental, les dangers, les utilisations et les expositions, y compris d’autres renseignements soumis par des parties prenantes. Des données pertinentes sur l’AMBS ont été relevées jusqu’en mai 2019. Nous avons utilisé des données empiriques tirées d’études clés ainsi que des résultats de modèles pour tirer nos conclusions.

La présente évaluation préalable a été préparée par le personnel du Programme d’évaluation des risques de la LCPE travaillant à Santé Canada et à Environnement et Changement climatique Canada. Elle comprend des intrants d’autres programmes de ces deux ministères. La partie de l’évaluation portant sur l’environnement repose sur le document de CRE (publié le 30 juillet 2016), qui a fait l’objet d’un examen externe et d’une période de commentaires du public de 60 jours. De plus, l’ébauche de cette évaluation préalable (publiée le 17 octobre 2020) a aussi fait l’objet d’une période de commentaires du public de 60 jours. Bien que des commentaires externes aient été pris en compte, Santé Canada et Environnement et Cjangement climatique Canada restent responsables du contenu final et des conclusions de la présente évaluation préalable.

La présente évaluation préalable repose sur des renseignements critiques pour déterminer si les substances satisfont aux critères de l’article 64 de la LCPE. À cette fin, des données scientifiques ont été examinées et une approche basée sur la pondération des éléments de preuve et le principe de précaution a été suivieNote de bas de page 2 . La présente évaluation préalable contient les renseignements critiques et les éléments pris en compte à partir desquels nous avons tirer nos conclusions.

2. Identité de la substance

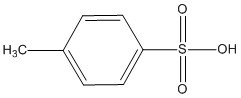

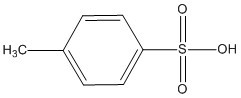

Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (NE CASNote de bas de page 3 ), le nom sur la Liste intérieure des substances (LIS) et la structure moléculaire de l’acide 4‑méthylbenzènesulfonique sont présentés dans le tableau 2‑1.

| NE CAS | Nom sur la LIS (nom commun; abréviation) | Structure et formule moléculaires | Poids moléculaire (g/mol) |

|---|---|---|---|

| 104-15-4 | Acide toluène- 4‑sulfonique (acide 4‑méthylbenzène-sulfonique; AMBS) |  C7H8O3S C7H8O3S |

172,2 |

2.1 Sélection d’analogues et utilisation de modèles (Q)SAR

Une approche de lecture croisée basée sur des données sur des analogues et les résultats de modèles (Q)SAR) (modèle de relation (quantitative) structure-activité), s’il y a lieu, a été suivie pour éclairer l’évaluation des effets sur la santé humaine quand il n’existait aucune donnée sur l’AMBS. Nous avons retenu des analogues de structure semblable à celle de l’AMBS (propriétés physicochimiques et toxicocinétiques similaires) et pour lesquels il existait des données empiriques pertinentes pouvant être utilisées pour éclairer l’évaluation des effets de l’AMBS sur la santé. L’applicabilité des modèles (Q)SAR a été déterminée au cas par cas. Les détails sur les données de lecture croisée utilisées pour l’évaluation des effets de l’AMBS sur la santé humaine sont discutés plus en détail dans les sections pertinentes du présent rapport. Les renseignements sur l’identité et la structure chimique des analogues utilisés pour éclairer l’évaluation des effets de la substance sur la santé humaine sont présentées dans le tableau 2-2. Les propriétés physicochimiques et toxicologiques de ces analogues sont présentées à l’annexe A.

| No CAS | Nom sur la LIS (nom commun) | Structure représentativea et formule moléculaire | Poids moléculaire (g/mol) |

|---|---|---|---|

| 657-84-1 | Toluène-4-sulfonate de sodium (4-méthylbenzène-sulfonate de sodium) |

![[Na]OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C](/content/dam/eccc/images/pded/ptsa/20220512-t22a.jpg) C7H7SO3Na C7H7SO3Na |

194,2 |

| 1300-72-7 | Xylènesulfonate de sodium (diméthylbenzènesulfonate de sodium) |

![[Na]OS(=O)(=O)c1ccc(cc1C)C](/content/dam/eccc/images/pded/ptsa/20220512-t22b.jpg) C8H9SO3Na C8H9SO3Na |

208,2 |

| 28088-63-3 | Pas sur la LIS (diméthylbenzène-sulfonate de calcium) |

![[Ca]OS(=O)(=O)c1ccc(cc1C)C](/content/dam/eccc/images/pded/ptsa/20220512-t22c.jpg) C16H18S2O6Ca2 C16H18S2O6Ca2 |

410,5 |

| 28348-53-0 | Cumènesulfonate de sodium (propane-2‑yl)- benzènesulfonate de sodium) |

![[Na]OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(C)C](/content/dam/eccc/images/pded/ptsa/20220512-t22d.jpg) C9H10SO3Na C9H10SO3Na |

222,2 |

a Les formes commerciales des sulfonates aromatiques sont un mélange des isoformes (OCDE 2006), à moins que l’isoforme ne soit précisé. Les structures représentatives présentées ici pour les molécules des NE CAS 1300-72-7, 28088-63-3 et 28348-53-0 sont celles des isoformes suivants : 3,4-diméthylbenzènesulfonate, 2,3‑diméthylbezènesulfonate et 4-(propane-2-yl)benzènesulfonate.

La boîte à outil QSAR de l’OCDE (2018) a permis d’identifier l’hydrotrope 4‑méthylbenzènesufonate de sodium comme analogue potentiel de l’AMBS. Trois autres hydrotropes retenus comme analogues de l’AMBS en raison de leur similarité de structure et de fonction avec l’AMBS et le 4-méthylbenzènesulfonate de sodium . De ceux-là, le 4-méthylbenzènesufonate de sodium a été retenu comme analogue pour ses données toxicologiques pertinentes (OCDE 2009). Trois autres hydrotropes ont également été sélectionnés comme analogues de l’AMB en raison de leurs similitudes structurales et fonctionnelles avec l’AMBS et le 4‑méthylbenzènesufonate de sodium. Des données toxicologiques pertinentes existaient aussi sur ces substances (OCDE 2006). Des hydrotropes ont également été identifiés comme analogues pour les acides sulfoniques aromatiques, dont l’AMBS dans un dossier d’homologation de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA c2007-2019). Étant donné que le 4‑méthylbenzènesufonate de sodium est le sel de sodium de l’AMBS, il est considéré être l’analogue le plus pertinent pour la présente évaluation.

Contrairement aux analogues (OCDE 2006, 2009), l’AMBS est corrosif pour la peau à une concentration de 20 % ou plus, et irritant pour la peau à une concentration inférieure (ECHA c2007-2019). Il est donc possible que les données sur les effets sur la santé humaine sous-estiment les effets au point de contact après une exposition cutanée à l’AMBS ou une inhalation de particules en aérosol contenant de l’AMBS. Cependant, étant donné que l’AMBS est un acide fort qui devrait être complètement dissocié dans l’eau (HSDB 1983-) et que les hydrotropes sont aussi dissociés dans l’eau, nous nous attendons à ce que la toxicité systémique de ces substances soit similaire par la voie orale.

3. Propriétés physiques et chimiques

Un résumé des propriétés physiques et chimiques de l’AMBS est présenté dans le tableau 3‑1. D’autres propriétés physicochimiques sont rapportées dans un document d’ECCC (2016b) et des renseignements sur les propriétés des analogues le sont à l’annexe A.

| Propriétés | Valeura | Référence clé |

|---|---|---|

| Masse moléculaire (g/mol) | 172,2 | (ChemID Plus 1993-) |

| Pression de vapeur (mm Hg) | 2,7E-06b | (ChemID Plus 1993-) |

| Solubilité dans l’eau (mg/L) | 6,2E+05 | (ChemID Plus 1993-) |

| log Koe (sans dimension) | -0,62b | (ChemID Plus 1993-) |

| pKa (sans dimension) | -1,34 | (HSDB 1983-) |

Abréviations : Koe = coefficient de partage octanol-eau; pKa = constante de dissociation acide.

a Toutes les valeurs sont des valeurs mesurées sauf indication contraire.

b Valeur obtenue par modélisation.

4. Sources et utilisations

L’AMBS n’est pas présent naturellement dans l’environnement. Il a visée par une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE (Canada 2012). D’après les renseignements soumis en réponse à cette enquête, la quantité totale importée déclarée au Canada en 2011 était de 141 600 kg. Aucune quantité produite au-dessus du seuil de 100 kg n’a été déclarée (Environnement Canada 2013Note de bas de page 4 ). Au Canada, l’AMBS est principalement utilisé comme régulateur de procédé, additif pour la production de peintures et de revêtements, agent de traitement, régulateur de procédés, agent oxydant et agent réducteur et comme intermédiaire pour la production de matériaux en matière plastique ou en caoutchouc (Environnement Canada 2013). Bien que l’utilisation de l’AMBS dans des tissus, des textiles et des articles en cuir ait initialement été déclarée lors de l’enquête, d’après le suivi effectué auprès de l’industrie cette utilisation a été abandonnée (communication personnelle de l’industrie au Bureau de l’évaluation des risques pour les substances existantes [BERSE] de Santé Canada [SC], juillet 2019; non référencé).

Un résumé d’autres utilisations de l’AMBS au Canada est présenté dans le tableau 4-1.

| Utilisation | AMBS |

|---|---|

| Matériaux d’emballage alimentairea | Oui |

| Présent dans des cosmétiques, d’après des déclarations faites en vertu du Règlement sur les cosmétiquesb,c | Oui |

| Formulant dans des produits antiparasitaires | Oui |

Abréviation : Oui = une utilisation de cette substance a été déclarée.

a Communication personnelle de la Direction des aliments de SC au BERSE de SC, février 2019; non référencé.

b Communication personnelle de la Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux (DSPCPD) de SC au BERSE de SC, février 2019; non référencé.

c L’AMBS est présent dans des cosmétiques tels que des lotions pour le visage, des colorants capillaires permanents et des revitalisants (communication personnelle de la Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux de SC au BERSE de SC, février 2019; non référencé).

d Communication personnelle de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de SC au BERSE de SC, février 2019; non référencé.

D’après des renseignements disponibles pour le public, des fiches signalétiques de sécurité (FSS) et des fiches techniques (FT), l’AMBS a été trouvé dans un adhésif pour la réparation de fissures (FSS 2017) et dans des vernis (revêtement activé par catalyseur pour l’ameublement intérieur en bois) (FT 2010).

5. Potentiel d’effets nocifs sur l’environnement

Les risques posés à l’environnement pat l’AMBS ont été caractérisés au moyen de l’Approche de classification du risque écologique (CRE) des substances organiques (ECCC 2016a). La CRE est une approche basée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres ayant trait au danger et à l’exposition, ainsi que d’une pondération des divers éléments de preuve, pour classer le risque. Les divers éléments de preuve sont combinés pour distinguer les substances peu puissantes des moins puissantes ou celles dont le potentiel d’exposition dans divers milieux est plus ou moins élevé. Cette approche réduit l’incertitude globale de la caractérisation des risques comparativement à une approchebasée sur un seul paramètre dans un seul milieu (p. ex., concentration létale médiane [CL50]).

Les données sur les propriétés physicochimiques, le devenir (demi-vies chimiques dans divers milieux et biotes, coefficients de partage et bioconcentration chez le poisson), l’écotoxicité aiguë chez le poisson et les quantités de substances importées ou produites au Canada ont été tirées de la littérature scientifique, de bases de données empiriques accessibles (p. ex., boîte à outils QSAR de l’OCDE 2014), de réponses à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE ou de données produites au moyen de modèles [Q]SAR de bilan massique et de bioaccumulation. Ces données ont été utilisées comme intrants d’autres modèles de bilan massique ou pour compléter des profils de danger et d’exposition pour cette substance.

Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres ayant trait au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Les profils d’exposition sont également basés sur plusieurs paramètres, dont la vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Nous avons comparé les profils de danger et d’exposition aux critères de décision afin de classer les potentiels de danger et d’exposition de chaque substance organique comme faibles, modérés ou élevés. Nous avons aussi appliqué d’autres règles (p. ex., constance de la classification, marge d’exposition) pour préciser les classements préliminaires du danger et de l’exposition.

Une matrice de risques a été utilsée pour assigner à chaque substance un risque potentiel faible, modéré ou élevé, en fonction du classement de son danger et de son exposition. Nous avons vérifié le classement du risque potentiel établi au moyen de la CRE en suivant une approche en deux étapes. La première étape consistait à faire passer le classement des risques de moyen ou élevé à faible, dans le cas des substances dont la vitesse d’émission estimée dans l’eau est faible après traitement des eaux usées, représentant un potentiel d’exposition faible. La deuxième étape consistait à réévaluer le classement du potentiel de risque faible à l’aide de scénarios de risque relativement prudents à l’échelle locale (c.-à-d., la zone entourant directement la source ponctuelle de rejet), conçus pour ne pas nuire à l’environnement, afin de déterminer si le classement du risque potentiel devrait être revu à la hausse.

La CRE est fondée sur une approche pondérée visant à réduire au minimum le potentiel de surclassement ou de sous-classement du danger et de l’exposition, et du risque subséquent. Une description détaillée des approches équilibrées de traitement des incertitudes est présentée dans ECCC (2016a). Voici une description de deux des domaines d’incertitude les plus importants. Une erreur dans les valeurs de toxicité aiguë empiriques ou modélisées pourrait modifier le classement du danger, surtout si les paramètres sont fondés sur les valeurs de résidus dans les tissus (c.-à-d. mode d’action toxique), dont bon nombre sont des valeurs estimées à l’aide de modèles QSAR (la boîte à outils QSAR de l’OCDE, 2014). L’incidence d’une telle erreur est toutefois atténuée par le fait qu’une surestimation de la létalité médiane générera une valeur prudente (protectrice) pour les résidus dans les tissus qui sera utilisée lors de l’analyse des résidus corporels critiques (RCC). Une erreur due à une sous-estimation de la toxicité aiguë sera atténuée par le recours à d’autres paramètres de danger, tels que le profilage structurel du mode d’action, la réactivité et/ou l’affinité de liaison à l’œstrogène. Les changements ou les erreurs touchant les quantités chimiques pourraient donner lieu à un classement de l’exposition différent, les classements de l’exposition et du risque étant très sensibles aux taux d’émission et aux quantités utilisées. Les classements obtenus au moyen de la CRE représentent donc l’exposition et le risque au Canada compte tenu des quantités utilisées actuellement (déterminées par estimations), mais pourraient ne pas rendre compte des tendances futures.

Les données critiques et les éléments pris en compte pour développer les profils spécifiques à cette substance, ainsi que les résultats de la classification du danger, de l’exposition et du risque sont présentés dans un document d’ECCC (2016b).

En se basant sur le classement de faible danger et de faible exposition, établi au moyen des données prises en compte pour la CRE, l’AMBS a été classé comme substance à faible potentiel de risque pour l’environnement. Il est improbable que cette substance soit préoccupante pour l’environnement au Canada.

6. Potentiel d’effets nocifs sur la santé humaine

6.1 Évaluation de l’exposition

Étant donné que l’AMBS est considéré avoir un potentiel de danger faible (voir l’évaluation des effets sur la santé ci-après), aucune estimation quantitative de l’exposition de la population générale n’a été faite. La présente section fournit des renseignements généraux sur l’exposition à l’AMBS.

6.1.1 Milieux de l’environnement et aliments

Aucune donnée sur l’exposition à l’AMBS dans des milieux de l’environnement ou des aliments pertinents n’a été trouvée, au Canada ou à l’étranger. L’AMBS est très soluble dans l’eau et, s’il est rejeté dans l’eau, il devrait rester dans la colonne d’eau. Il ne devrait pas se répartir dans le sol et les sédiments ni se volatiliser dans l’atmosphère (HSDB 1983-, ECCC 2016b). Les rejets d’AMBS dans les eaux usées peuvent résulter d’activités de formulation industrielles de la substance en produits disponibles aux consommateurs ou du rejet à l’égout consécutif à l’utilisation de ces produits. Il pourrait y avoir une exposition par voie orale de la population générale à l’AMBS due à l’eau potable. Cependant, elle ne devrait pas représenter une source significative d’exposition de la population générale à l’AMBS.

L’AMBS peut également être utilisé comme composant pour la production de certains matériaux d’emballage alimentaire, comme des encres d’imprimerie, des laques, des revêtements de boîtes de conserve, des revêtements pour papier et des adhésifs. Pour la plupart de ces utilisations, il n’y a pas de contact direct potentiel avec les aliments et il ne devrait donc pas y avoir d’exposition. Pour les utilisations pour lesquelles il pourrait y avoir un contact direct avec des aliments, l’exposition à l’AMBS est considérée négligeable (communication personnelle de la Direction des aliments de SC au BERSE de SC, février 2019; non référencé).

6.1.2 Produits disponibles aux consommateurs

Les produits disponibles pour les consommateurs contenaient tous moins de 20 % d’AMBS. La population générale peut être exposée par voie cutanée à l’AMBS lors de l’utilisation de cosmétiques. L’AMBS est présent à des concentrations allant jusqu’à 0,1 % dans les lotions pour le visage et jusqu’à 0,3 % dans les colorants capillaires permanents et les revitalisants (communication personnelle de la DSPCPD de SC au BERSE de SC, février 2019; non référencé). La population générale peut également être exposée par voie cutanée à l’AMBS lors de l’utilisation d’un adhésif pour la réparation des fissures dans le béton, la maçonnerie, le bois et d’autres matériaux, contenant jusqu’à 2 % d’AMBS (FSS 2017). L’exposition par inhalation due à l’utilisation de ces produits devrait être minime.

L’AMBS est également présent dans des produits catalyseurs ajoutés aux vernis de conversion. Les vernis de conversion sont un type de revêtement utilisé pour l’ameublement intérieur en bois afin de lui procurer un fini protecteur transparent. Ils nécessitent l’ajout d’un catalyseur pour être activés avant l’application et peuvent être appliqués au moyen d’un pulvérisateur (TDS 2010). L’AMBS est présent à 15,6 % dans un produit catalyseur ajouté à des vernis de conversion à pulvériser (FSS 2016). Le catalyseur est mélangé avec le vernis à une dilution allant jusqu’à 10 %, en volume (TDS 2010), pour une concentration finale d’AMBS allant jusqu’à 1,6 %.

En raison de la faible volatilité de l’AMBS, l’exposition par inhalation devrait être minime pendant le mélange et le chargement du vernis dans le pulvérisateur. On peut être exposé par inhalation à la faible concentration d’AMBS dans le mélange final du vernis à pulvériser pendant l’application en raison de la formation de particules d’aérosol. L’exposition par inhalation devrait être peu fréquente, ce type de produit devant durer plusieurs années comme revêtement protecteur appliqué sur de l’ameublement d’intérieur en bois.

6.2 Évaluation des effets sur la santé

Les principes généraux décrits dans le Document sur l’approche scientifique concernant les substances présentant un faible danger pour la santé humaine (Santé Canada 2017) ont été pris en compte pour la présente évaluation des effets sur la santé. Le potentiel de danger de l’AMBS est considéré faible en raison de l’absence d’effets cancérigènes, génotoxiques, sur la reproduction ou le développement et d’autres effets nocifs pertinents pour la santé humaine, jusqu’à 1000 mg/kg p.c./jour d’après des études réalisées avec de l’AMBS et ses hydrotropes analogues décrites en détail ci‑après. (ECHA c2007-2019, OCDE 2006, 2009).

Les renseignements toxicologiques critiques sur l’AMBS se limitent à ceux tirés d’études de toxicocinétique, une étude sur la toxicité par voie orale sur 28 jours et des études sur la génotoxicité in vitro. En tant que tels, les effets de l’AMBS sur la santé ont été décrits plus en détail à partir de ceux d’hydrotropes analogues rapportés dans des SIAR de l’OCDE et dans lesquels il est conclu que ces substances 4‑méthylbenzènesufonate de sodium (OCDE 2009),diméthylbenzènesulfonate de sodium, diméthylbenzènesulfonate de calcium et le (propane-2-yl)benzènesulfonate de sodium (OCDE, 2006), présentaient des profils de faible danger. Un dossier d’enregistrement soumis à l’ECHA dans le cadre du REACH est disponible pour l’AMBS (ECHA c2007-2019). Une recherche bibliographique a été effectuée à partir de l’année précédant la Réunion du comité d’évaluation initiale des SIDS de l’OCDE (octobre 2005) jusqu’en février 2019 pour les hydrotropes étudiés par l’OCDE.

Chez les rats et les chiens, après une administration par voie orale, l’AMBS est rapidement absorbé et excrété, principalement dans l’urine et aussi dans les fèces, avec une demi-vie plasmatique de 75 minutes (Dreyfuss et coll. 1985, Ho et coll. 1982 Kano et coll. 1985, dans ECHA c2007-2019). L’AMBS est corrosif pour la peau à des concentrations supérieures à 20 % et irritant pour la peau à des concentrations inférieures (ECHA c2007-2019). Il n’existe aucune étude disponible faite avec de l’AMBS pour l’inhalation.

Dans une étude sur la toxicité à dose répétée par voie orale sur 28 jours, aucun effet nocif n’a été observé chez des rats (10 ou plus/sexe/dose) ayant reçu 0, 4, 20, 100 ou 500 mg/kg p.c./jour d’AMBS (mode d’administration orale non précisé) (ECHA c2007-2019). La dose sans effet nocif observé (DSENO) a été considérée être de 500 mg/kg pc/jour, soit la dose maximale testée.

Dans une étude sur la toxicité à dose répétée avec du 4-méthylbenzènesufonate de sodium par voie orale sur 28 jours, celui-ci étant considéré comme un analogue de l’AMBS, aucun effet nocif dû traitement n’a été observé chez des rats (5 ou plus/sexe/dose) ayant reçu 0, 100, 300 ou 1000 mg/kg p.c./jour par gavage. La DSENO a été considérée être la dose maximale testée, soit 1000 mg/kg p.c./jour (OCDE 2009).

Une étude sur la toxicité à dose répétée du diméthylbenzènesulfonate de sodium par voie orale sur 90 jours a été considérée par l’OCDE comme l’étude clé pour la toxicité systémique du groupe des hydrotropes (OCDE 2006). Cette substance est considérée être un analogue de l’AMBS. Des rats (15/sexe/dose) ont reçu quotidiennement cette substance par voie alimentaire pendant 90 jours (doses équivalentes à 0, 130, 660 ou 3534 mg/kg p.c./jour pour les mâles et à 0, 149, 763 ou 4092 mg/kg p.c./jour pour les femelles). Aucun effet n’a été observé chez les mâles. L’OCDE a considéré que la DSENO chez les femelles était de 763 mg/kg p.c./jour, basée sur une diminution du poids relatif de la rate et des variations de chimie clinique et hématologiques non précisées à la dose de 4092 mg/kg p.c./jour.

Dans plusieurs autres études de régime alimentaire sur 90 jours avec du diméthylbenzènesulfonate de sodium (avec des souris et des rats) et du (propane-2-yl)benzènesulfonate de sodium (avec des rats), aucun effet nocif n’a été observé chez les animaux traités (les doses maximales testées étaient de 2439 et 2467, 1429 et 1561 mg/kg p.c./jour, respectivement chez les mâles et les femelles) (OCDE 2006).

Dans des études sur la toxicité cutanée chez des rongeurs, aucun effet systémique nocif n’a été observé chez des animaux exposés à chacune des doses de l'analogue diméthylbenzènesulfonate de sodium. Ces études incluaient une étude à dose répétée sur 17 jours (5/sexe/dose, dilution dans l’eau), une étude à dose répétée sur 90 jours (10/sexe/dose, dilution dans l’éthanol) et une étude sur la toxicité chronique et la cancérogénicité sur 2 ans (50/sexe/dose, dilution dans l’éthanol). Pour l’étude sur 17 jours, l’OCDE a conclu qu’il n’y avait aucun effet nocif (systémique ou local) aux doses maximales de 1600 et 2000 mg/kg p.c./jour, respectivement chez les souris mâles et femelles, et de 800 et 1030 mg/kg p.c./jour, respectivement chez les rats mâles et femelles (OCDE 2006). Pour l’étude sur la toxicité cutanée à dose répétée sur 90 jours, l’OCDE n’a rapporté aucun effet systémique, mais a considéré que les DSENO associées à des effets locaux étaient de 440 et 540 mg/kg p.c./jour chez les souris (respectivement mâles et femelles), basées sur une hyperplasie épidermique au point d’application pour des doses supérieures et maximales de 1300 et 1620 mg/kg p.c./jour, respectivement chez les mâles et les femelles (NIH 1998, OCDE 2006). Aucun effet nocif n’a été observé chez les rats exposés à des doses atteignant 500 et 800 mg/kg p.c./jour, respectivement chez les mâles et les femelles. Aucun effet systémique (cancérigène ou non) n’a été observé chez les souris ou les rats, ayant respectivement reçu par application cutanée des doses jusqu’à 727 ou 240 mg/kg p.c./jour, pendant 2 ans. Une hyperplasie épidermique a été observée au point d’application chez les souris mâles, à des doses supérieures ou égales à 364 mg/kg p.c./jour, et chez les souris femelles (non liée à la dose) et les rats femelles, à des doses supérieures ou égales à 120 mg/kg p.c./jour (NIH 1998, OECD 2006).

L’AMBS ne s’est pas avéré génotoxique in vitro lors d’un test de mutagénicité bactérienne (Hoechst 1988a cité dans ECHA c2007-2019) et d’un test d’aberration chromosomique réalisé sur des cellules pulmonaires de hamster chinois (Hoechst 1988b cité dans ECHA c2007-2019).

Des tests de génotoxicité in vivo avec des analogues se sont révélés négatifs. Le diméthylbenzènesulfoante de calcium a donné des résultats négatifs lors d’un test cytogénétique sur micronoyaux de cellules de souris par injection intrapéritonéale, de même que le (propane-2-yl)benzènesulfonate de sodium lors de deux tests cytogénétiques de micronoyaux de cellules de souris par gavage (OCDE 2006).

Aucune étude sur les effets sur la reproduction ou le développement n’était disponible pour l’AMBS, mais des études l’étaient pour deux analogues. Dans le cadre du test 421 de l’OCDE, ou test d’évaluation de la toxicité pour la reproduction et le développement, du 4-méthylbenzènesufonate de sodium a été administré quotidiennement par gavage à des rats mâles et femelles (12/sexe/groupe) à raison de 0, 300 ou 1000 mg/kg p.c./jour (ECHA c2007-2019). Les mâles ont été traités pendant 46 jours, entre le jour d’accouplement et le jour précédent leur mort (nécropsie le 47e jour). Les femelles ont été traitées 14 jours avant l’accouplement, pendant l’accouplement et la gestation et les mères et leurs petits ont été tués le 4e jour après la naissance de ces derniers (OCDE 2009). Aucun effet sur la reproduction ou le développement n’a été observé aux doses de 300 et 1000 mg/kg p.c./jour. L’OCDE a considéré que la DSENO associée à une toxicité générale était de 300 mg/kg p.c./jour chez les mâles et les femelles, basée sur des diarrhées et des selles molles chez les deux sexes à 1000 mg/kg p.c./jour et une infiltration cellulaire inflammatoire modérée de la lamina propria, ainsi qu’une hyperplasie des cellules squameuses dans le repli séparant le préestomac et l’estomac glandulaire chez les mâles seulement, à 1000 mg/kg p.c./jour. L’OCDE (2009) a considéré que les diarrhées et les selles molles observées chez les deux sexes et les effets sur l’estomac des rats mâles à la dose maximale de 1000 mg/kg p.c./jour pourraient être une réponse à l’irritation répétée causée par le bolus administré par gavage. En effet, ces effets n’ont pas été observés chez les rats lors d’une étude sur 28 jours avec une dose de 1000 mg/kg p.c./jour de la même substance administrée par gavage.

Dans une étude sur les effets sur le développement avec des rats, des mères (30/dose) ont reçu par gavage, du 6e au 15e jour de gestation, des doses de diméthylbenzènesulfonate de calcium dilué dans l’eau équivalentes à 0, 47, 468 ou 936 mg/kg p.c./jour. Un animal est mort durant l’étude à la dose moyenne, ce que l’OCDE a attribué à une blessure due au gavage. Aucun effet nocif sur les mères ou sur le développement n’a été observé, quelle que soit la dose administrée. L’OCDE (2006) a déterminé que la DSENO associée à une toxicité maternelle et fœtale était de 936 mg/kg p.c./jour, soit la dose maximale testée (OCDE 2006).

6.3 Caractérisation du risque pour la santé humaine

Les éléments pris en compte dans le Document sur l’approche scientifique concernant les substances présentant un faible danger pour la santé humaine (Santé Canada 2017) concernent l’évaluation des effets sur la santé de l’AMBS. D’après les données disponibles sur les effets sur la santé, l’AMBS ne devrait être ni génotoxique ni cancérigène ni être toxique pour la reproduction ou le développement. Aucun effet systémique n’a été observé chez les animaux après une exposition à dose répétée d’AMBS ou de ses analogues jusqu’à la dose limite de 1000 mg/kg p.c./jour (ECHA c2007-2019, OCDE 2006, 2009). Les effets observés étaient des irritations cutanées locales (hyperplasie épidermique), qui sont des effets au point d’application.

Étant donné le faible potentiel de danger de cette substance, aucune estimation quantitative de l’exposition n’a été faite, et le risque pour la santé humaine est considéré faible.

6.4 Incertitudes de l’évaluation des risques pour la santé humaine

Des incertitudes subsistent dans les bases de données sur les effets sur la santé (p. ex. l’AMBS peut être plus toxique que ses analogues hydropones suite à une exposition par par voie cutanée ou par inhalation, en raison de son plus grand potentiel irritant). Étant donné le faible potentiel de danger de l’AMBS pour la santé humaine, une approche qualitative pour la caractérisation des risques est considérée pertinente.

7. Conclusion

Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente évaluation préalable, il est conclu que l’AMBS ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64 a) ou 64 b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel à la vie.

Compte tenu de tous les renseignements présentés dans la présente évaluation préalable, il est conclu que l’AMBS ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64 c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

Il est donc conclu que l’AMBS ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE.

Références

Boite à outils QSAR de l’OCDE [outil de lecture croisée]; 2014; version 3.3; Paris (France) : Organisation de coopération et de développement économiques, Laboratoire de chimie mathématique.

Boite à outils QSAR de l’OCDE [outil de lecture croisée]; 2018; version 4.2; Paris (France) : Organisation de coopération et de développement économiques, Laboratoire de chimie mathématique.

Canada; 1999; Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999); L.C. 1999, ch.33; Gazette du Canada, partie III, vol. 22, no 3.

Canada; 2012; Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Avis concernant certaines substances de la Liste intérieure [PDF]; Gazette du Canada, partie I, vol. 146, no 48, supplément.

ChemIDplus [base de données]; 1993- ; Bethesda (MD): National Library of Medicine (États-Unis). [consulté le 10 juillet 2019] (disponible en anglais seulement).

[ECCC] Environnement et Changement climatique Canada; 2016a; Document sur l’approche scientifique : Classification du risque écologique des substances organiques; Ottawa (ON), gouvernement du Canada.

[ECCC] Environnement et Changement climatique Canada; 2016b; Supporting documentation: data used to create substance-specific hazard and exposure profiles and assign risk classifications. Gatineau (Québec) : ECCC. Renseignements à l’appui du Document sur l’approche scientifique : Classification du risque écologique des substances organiques. Disponible auprès de : substances@ec.gc.ca (disponible en anglais seulement).

[ECCC, SC] Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada; modifié le 12 mars 2017; Catégorisation de substances chimiques; Ottawa (ON), gouvernement du Canada.

[ECHA] Agence européenne des produits chimiques; c2007 -2019; Base de données des substances enregistrées; résultats de recherche pour le no CAS 104-15-4; Helsinki (Finlande) : ECHA [mis à jour le 16/07/2019; consulté le 12/08/2019] (disponible en anglais seulement).

Environnement Canada; 2013; Données sur la mise à jour de l’Inventaire de la LIS collectées en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 1999 : Avis concernant certaines substances de la Liste intérieure; Données préparées par : Environnement Canada et Santé Canada; Programme des substances existantes.

[FSS] Fiche signalétique de sécurité; 2016; Care Catalyst C1491 [PDF]; Cleveland (Ohio); M.L. Campbell [consulté en octobre 2019] (disponible en anglais seulement).

[FSS] Fiche signalétique de sécurité; 2017, Sikadur CrackFix Part B [PDF]; Lyndhurst (New Jersey) : Sika Corporation [consulté en mars 2019] (disponible en anglais seulement).

[FT] Fiche technique; 2010; Stealth Clear Base–Conversion Varnish [PDF]; Fort Érié (Ontario); M.L. Campbell [consulté en octobre 2019] (disponible en anglais seulement).

Greim H., Ahlers J., Bias R., Broecker B., Hollander H., Gelbke H.P., Klimisch H.J., Mangelsdorf I., Paetz A., Schon N. et al.; 1994; Toxicity and ecotoxicity of sulfonic acids: structure-activity relationship; Chemosphere, 28 (12), p. 2203-2236 (disponible en anglais seulement).

[HSDB] Hazardous Substances Data Bank [base de données]; 1983- ; Résultats de recherche pour le numéro CAS 104-15-4; Bethesda (Maryland): National Library of Medicine (États-Unis) [mis à jour le 14 février 2003, consulté en septembre 2020] (disponible en anglais seulement).

[NIH] National Institutes of Health; 1998; Toxicology and carcinogenesis studies of technical grade sodium xylenesulfonate (CAS No. 1300-72-7) in F344/N Rats and B6C3F1 mice (dermal studies)/NIH no 98-3380; Department of Health and Human Services, Public Health Service, National Institutes of Health, Research Triangle Park, Caroline du Nord, États-Unis (disponible en anglais seulement).

[OCDE] Organisation de coopération et de développement économiques; 2006; SIDS initial assessment report: Hydrotropes [PDF]; SIAM [SIDS Initial Assessment Meeting] 21, octobre 2005; Washington D.C., États-Unis [consulté en juillet 2019] (disponible en anglais seulement).

[OCDE] Organisation de coopération et de développement économiques; 2009; SIDS initial assessment report: Sodium p-toluenesulfonate CAS RN 657-84-1 [PDF]; SIAM [SIDS Initial Assessment Meeting] 27, octobre 2008; Ottawa, Canada [consulté en juillet 2019] (disponible en anglais seulement).

[PDS] Product Data Sheet; 2018; Sikadur Crack Fix [PDF]; Lyndhurst (New Jersey) : Sika Corporation [consulté en septembre 2020] (disponible en anglais seulement).

Santé Canada; 2015; Feuilles de calcul [format Excel] sur l’eau potable de l’Unité d’évaluation environnementale; Ottawa (ON) : Santé Canada [consulté le 6 mars 2019].

Santé Canada; 2017; Document sur l’approche scientifique concernant les substances présentant un faible danger pour la santé humaine; Ottawa (ON) : gouvernement du Canada.

Annexe A. Lecture croisée pour l’acide 4‑méthylbenzènesulfonique (AMBS)

| Nom chimique | 4-Méthylsulfonate de sodium | Diméthylbenzènesulfonate de sodium | Diméthylbenzènesulfoante de calcium | (Propan-2-yl)benzènesulfonate de sodium | Acide 4-méthylbenzènesulfonique (AMBS) |

|---|---|---|---|---|---|

| NE CAS | 657-84-1 | 1300-72-7 | 28088-63-3 | 28348-53-0 | 104-15-4 |

| Rôle | Substance similaire | Substance similaire | Substance similaire | Substance similaire | Cible |

| Référence | OCDE 2009 | OCDE 2006 | OCDE 2006 | OCDE 2006 | ECHA c2007-2019 (études des risques) et ChemIDplus 1993- (propriétés physicochimiques) |

| Structure représentativea | ![[Na]OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C](/content/dam/eccc/images/pded/ptsa/20220512-a1a.jpg) |

![[Na]OS(=O)(=O)c1ccc(cc1C)C](/content/dam/eccc/images/pded/ptsa/20220512-a1b.jpg) |

![[Ca]OS(=O)(=O)c1ccc(cc1C)C](/content/dam/eccc/images/pded/ptsa/20220512-a1c.jpg) |

![[Na]OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(C)C](/content/dam/eccc/images/pded/ptsa/20220512-a1d.jpg) |

|

| Solubilité dans l’eau (mg/L)b,d | > 2,5 x 105 | 4 x 105; | 5,5 x 105 | 3,3 x 105; 4 x 105; | 6,2 x 105 |

| log Koeb | -2,4c | -1,9c | -2,7 | -1,5c | -0,62c |

| Pression de vapeur (mm Hg)b,e | 2,6 x 10-11 c | < 1,5 x 10-7 | 1,2 x 10-11 c | 8,2 x 10-12 c | 2,7 x 10-6 c |

| Toxicocinétique et ADME | Chez les rats et les chiens, absorption et excrétion rapides (principalement par l’urine et aussi par les selles) après administration orale. | N. d. (une évaluation qualitative met en évidence une absorption rapide par voie orale et une absorption limitée par voie cutanée) | N. d. (une évaluation qualitative met en évidence une absorption rapide par voie orale et une absorption limitée par voie cutanée) | N. d. (une évaluation qualitative met en évidence une absorption rapide par voie orale et une absorption limitée par voie cutanée) | Chez les rats et les chiens, absorption et excrétion rapides (principalement par l’urine et aussi par les selles) après administration orale; demi-vie de 75 minutes dans le plasma. |

| Toxicité aigüe (voie orale) | Rat : DL50 > 2000 mg/kg p.c./jour | Rat : DL50 = 6480 mg/kg p.c./jour | Rat : DL50 = 1044 mg/kg p.c./jour | Rat : DL50 > 7000 mg/kg p.c./jour | Rat : DL50 = 1410 mg/kg p.c./jour |

| Toxicité aigüe (voie cutanée) | Aucune donnée | N. d. | Lapin : DL50 > 624 mg/kg p.c./j | Lapin : DL50 > 624 mg/kg p.c./j | N. d. |

| Toxicité aigüe (inhalation) | N. f. | N. d. | N. d. | Rat : DL50 > 770 000 mg/m3 | N. f. |

| Irritation (voie cutanée) | N. f. | Non irritant | Non irritant | Non irritant | Corrosif pour la peau |

| Toxicité à dose répétée (voie orale) |

28 jours, rat, gavage : DSENO = 1000 mg/kg p.c./jour (DMT; aucun effet nocif lié au traitement chez les mâles et les femelles) 90 jours : N. d. |

90 jours, rat, voie alimentaire : DSENO pour les femelles = 763 mg/kg p.c./j (après observation d’une baisse du poids relatif de la rate, 17 % à la dose suivante de 4092 mg/kg p.c./j); aucun effet à la DMT pour les mâles (3534 mg/kg p.c./j) 90 jours, rongeurs, voie alimentaire : Aucun effet nocif jusqu’à la DMT de 2467 et 2439 mg/kg p.c./j, respectivement chez les souris mâles et femelles, et de 1429 et 1561 mg/kg p.c./j, respectivement chez les rats mâles et femelles |

N. d. | 90 jours, rat, voie alimentaire : Aucun effet nocif jusqu’à 114 et 159 mg/kg p.c./j, respectivement chez les mâles et les femelles (DMT) |

28 jours, rats, voie orale : Aucun effet nocif jusqu’à 500 mg/kg p.c./j (DMT) chez les rats (voie orale, alimentaire ou gavage non précisés); description d’étude limitée et contradictoire 90 jours : Lecture croisée à partir du NE CAS 1300-72-7 |

| Toxicité à dose répétée (voie cutanée) | N. d. |

17 jours, rongeurs : Aucun effet nocif jusqu’à 1600 et 2000 mg/kg p.c./j, respectivement chez les souris mâles et femelles, et jusqu’à 800 et 1030 mg/kg p.c./j, respectivement chez les rats mâles et femelles (DMT) 90 jours, souris : DSENO (irritation locale) = 440 et 540 mg/kg p.c./j, respectivement chez les mâles et femelles (effet local sous la forme d’une hyperplasie épidermique au point d’application à la DMT (1300 et 1620 mg/kg p.c./j, respectivement chez les mâles et les femelles) 90 jours, rats : Aucun effet nocif jusqu’à 500 et 800 mg p.a./kg p.c./j (DMT), respectivement chez les mâles et les femelles |

N. d. | N. d. | Lecture croisées à partir du NE CAS 1300-72-7 |

| Toxicité à dose répétée (inhalation) | N. d. | N. d. | N. d. | N. d. | N. d. |

| Toxicité pour la reproduction ou le développement (voie orale) | Test d’évaluation de la toxicité pour la reproduction et le développement, rat, gavage : DSENO pour la reproduction = 1000 mg/kg p.c./j DSENO pour le développement et la croissance des petits = 1000 (mg p.a./kg p.c./j) DSENO de toxicité générale = 300 mg/kg p.c./j (pour les effets à 1000 mg/kg p.c./j (diarrhées ou selles molles chez les mâles et les femelles, effets sur l’estomac chez les mâles seulement) | N. d. | Effets sur le développement, rat, gavage : DSENO (pour les mères et le développement) = 936 mg/kg p.c./j (DMT) | N. d. | Lecture croisée à partir des NE CAS 657‑84-1 et 28088-63-3 |

| Toxicité génétique |

In vitro : négatif (Test Ames et test d’aberration chromosomique) In vivo : N. d. |

In vitro : négatif In vivo : N. d. |

In vitro : Négatif In vivo : négatif (Test cytogénétique sur micronoyaux de cellules de souris, injection intrapéritonéale) |

In vitro : négatif In vivo : négatif (deux tests cytogénétiques sur micronoyaux de cellules de souris, gavage oral) |

In vitro : négatif (tests Ames et d’aberration chromosomique) In vivo : lecture croise à partir des NE CAS 28088-63-3 et 28348-53-0 |

| Cancérogénicité | N. d. | Aucun effet systémique observé chez les rats recevant jusqu’à 240 mg/kg p.c./j et les souris recevant jusqu’à 727 mg/kg p.c./j par voie cutanée (effet local sous la forme d’une hyperplasie épidermique au point d’application chez les souris mâles, à des doses supérieures ou égales à 364 mg/kg p.c./j, et chez les souris femelles (effet non lié à la dose) et les rats femelles à des doses supérieures ou égales à 120 mg/kg p.c./j. | N. d. | N. d. | Lecture croisée à partir du NE CAS 1300-72-7 |

Abréviations : ADME = absorption, distribution, métabolisme et excrétion; DMT = dose maximale testée; Koe = coefficient de partage octanol-eau; N. d. = non disponible; S. o. = sans objet; N. f. = les études disponibles ne sont pas fiables.

a Les formes commerciales des sulfonates aromatiques contiennent un mélange d’isoformes ortho-, méta- ou para- (OCDE 2006), sauf quand le nom mentionne une isoforme spécifique. Les structures représentatives montrées ici pour les NE CAS 1300-72-7, 28088-63-3 et 28348-53-0 sont celles des isoformes suivantes : 1300-72-7, para, méta; 28088-63-3, ortho, méta; 28348-53-0, para.

b La solubilité dans l’eau, le log Koe et la pression de vapeur sont des données mesurées, sauf indication contraire.

c Données modélisées

d Valeur à 20.

e Valeur à 25 sauf indication contraire.