Évaluation préalable - Liqueur de trempage du maïs

Titre officiel : Évaluation préalable - liqueur de trempage du maïs

Numéro de registre du Chemical Abstracts Service

66071-94-1

Environnement et Changement climatique Canada

Santé Canada

No de cat. : En84-275/2021F-PDF

ISBN 978-0-660-39169-4

Juillet 2021

Sommaire

En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 1999 (LCPE), les ministres de l’Environnement et de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de la liqueur de trempage du maïs, substance appelée ci-après LTM. Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CASNote de bas de page 1 ) de la LTM est 66071‑94‑1.

La LTM est une substance de composition inconnue ou variable, produit de réactions complexes ou matière biologique (UVCB). Elle n’est pas naturellement présente dans l’environnement. C’est un sous-produit du procédé d’extraction par voie humide de l’amidon du maïs, constitué d’extraits solubles dans l’eau du maïs trempé (macéré) dans l’eau. Au Canada, la LTM est principalement utilisée comme inhibiteur de la corrosion et agent antitartre dans des antigels et des produits de déglaçage, comme formulant dans des produits antiparasitaires homologués et comme ingrédient d’aliments pour animaux. Elle est aussi utilisée comme attractif dans des appâts pour pêche à la carpe. D’après les renseignements soumis en 2011 lors d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, la LTM a été produite au Canada en quantités supérieures à 10 000 000 kg et y a été importée en quantités comprises entre 100 000 et 1 000 000 kg.

Le risque posé à l’environnement par la LTM a été caractérisé au moyen de la classification des risques écologiques des substances organiques (CRE). La CRE est une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération des éléments de preuve pour classer le risque. Les profils de danger sont principalement établis sur la base de paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité biologique et chimique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition, citons le taux d’émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour que soit assigné aux substances un risque de préoccupation faible, moyen ou élevé, selon leur profil de danger et d’exposition. La CRE a permis de déterminer qu’il est improbable que la LTM ait des effets nocifs sur l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, la LTM présente un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est conclu que la LTM ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel à la vie.

En ce qui a trait à la santé humaine, l’Environmental Protection Agency des États-Unis a déterminé que la LTM était peu préoccupante. De plus, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a déterminé que l’acide lactique, le principal composant individuel en poids sec de la LTM, ne présentait pas de danger pour la santé humaine en se basant sur son profil de faible danger. Le Comité mixte d’experts des additifs alimentaires (JECFA) de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et de l’Organisation mondiale de la santé (FAO/OMS) a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’établir une limite de dose journalière acceptable d’acide lactique dans les aliments et que celui-ci n’était pas préoccupant pour la santé humaine aux niveaux actuels d’absorption lorsqu’il était utilisé comme aromatisant, puisque l’acide lactique est endogène chez les humains. Compte tenu des renseignements provenant d’évaluations internationales, la LTM est considérée comme une substance ayant un faible potentiel de danger et, en conséquence, le risque pour la santé humaine est considéré comme faible.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que la LTM ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Il est donc conclu que la LTM ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE.

1. Introduction

En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 1999 (LCPE) (Canada 1999), les ministres de l’Environnement et de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de la liqueur de trempage du maïs, substance appelée ci-après LTM, afin de déterminer si cette substance présente ou peut présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine. Cette substance a été considérée comme étant d’intérêt prioritaire en raison d’autres préoccupations pour la santé humaine (ECCC, SC [modifié en 2017]).

Les risques pour l’environnement associés à la LTM ont été caractérisés à l’aide de la classification des risques écologiques (CRE) des substances organiques (ECCC 2016a). La CRE décrit le danger associé à une substance à l’aide de paramètres clés comme le mode d’action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, la biodisponibilité et l’activité biologique et chimique. Elle tient compte de l’exposition potentielle des organismes dans les milieux aquatiques et terrestres en fonction de facteurs comme les vitesses d’émission potentielles, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance dans l’air. La combinaison des divers éléments de preuve permet d’identifier les substances nécessitant une évaluation plus poussée de leur potentiel d’effets nocifs sur l’environnement ou présentant une faible probabilité de tels effets.

La substance visée par la présente évaluation et son principal composant individuel en poids sec, l’acide lactique, ont fait l’objet d’études menées au niveau international par l’Environmental Protection Agency des États-Unis (US EPA), le Programme d’évaluation coopérative des produits chimiques de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA) et des évaluations sont actuellement disponibles. Ces évaluations internationales ont été utilisées pour étayer la caractérisation des effets sur la santé de la présente évaluation préalable.

La présente évaluation préalable tient compte des renseignements sur les propriétés chimiques, le devenir dans l’environnement, les dangers, les utilisations et expositions, ainsi que des renseignements supplémentaires soumis par les intervenants. Des données pertinentes ont été trouvées jusqu’en aout 2018. Des recherches bibliographiques ciblées ont été réalisées jusqu’en novembre 2018. Nous avons utilisé des données empiriques tirées d’études clés ainsi que des résultats de modélisation pour tirer nos conclusions. Quand ils étaient pertinents, des renseignements présentés dans des évaluations faites par d’autres juridictions ont été pris en compte.

La présente évaluation préalable a été préparée par le personnel du Programme d’évaluation des risques de la LCPE travaillant à Santé Canada et Environnement et Change climatique Canada. Elle inclut des intrants d’autres programmes de ces ministères. La partie de la présente évaluation portant sur l’environnement est basée sur le document sur la CRE (publié le 30 juillet 2016), qui a fait l’objet d’un examen externe et d’une période de commentaires du public de 60 jours. De plus, l’ébauche de la présente évaluation préalable (publiée le 7 décembre 2019) a fait l’objet d’une période de commentaires du public de 60 jours. Bien que des commentaires externes aient été pris en compte, Santé Canada et Environnement et Changement climatique Canada restent responsables du contenu final et des conclusions de la présente évaluation préalable.

La présente évaluation préalable est centrée sur des renseignements critiques pour déterminer si cette substance satisfait aux critères de l’article 64 de la LCPE en examinant des renseignements scientifiques et en suivant une approche basée sur le poids de la preuve et le principe de précautionNote de bas de page 2 . Nous y présentons des renseignements critiques et des considérations à partir desquels nous avons tiré nos conclusions.

2. Identité de la substance

La LTM (no CASNote de bas de page 3 : 66071-94-1) est un mélange complexe constitué d’extraits solubles dans l’eau de maïs trempé (macéré) dans l’eau. C’est un sous-produit des étapes initiales du procédé d’extraction par voie humide de l’amidon du maïs. Elle contient de l’eau, des protéines solubles dans l’eau, des hydrates de carbone (tels que des sucres réducteurs), des acides organiques, des minéraux et des vitamines. Sa composition peut varier en fonction du type et de l’état du maïs, ainsi que des paramètres variables du procédé d’extraction (Hofer et coll., 2018, US EPA, 2015, White et Johnson, 2003). Des renseignements supplémentaires sur l’identité des composants de la LTM sont fournis à l’Annexe A.

La LTM est un UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matières biologiques). Ces matières sont dérivées de sources naturelles ou de réactions complexes et ne peuvent pas être synthétisées par simple combinaison de composants individuels. Un UVCB n’est pas un mélange intentionnel de substances discrètes et est considéré comme une substance simple.

2.1 Sélection d’analogues

Il existe peu de données empiriques sur la LTM. Le principal composant individuel de la LTM en poids sec, l’acide lactique (28,8 %; voir Annexe A), est un mélange indéfini d’isomères L(+) et D(‒) de l’acide lactique en proportions variables. Le rapport entre les deux isomères dépend du type de Lactobacillus présent dans la macération de maïs et ce rapport varie tout au long du procédé de trempage (Hull et coll., 1996).

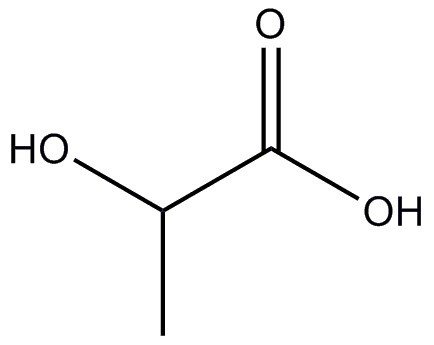

L’acide DL-lactique (un mélange 1/1 d’isomères L(+) et D(‒)), l’acide L(+)-lactique et le lactate de calcium (le sel calcique de l’acide lactique) ont été utilisés comme analogues, car ils étaient considérés comme étant appropriés en raison de leurs similarités structurelles avec les composants indéfinis de l’acide lactique présents dans la LTM. L’acide L(+)lactique, naturellement présent chez des mammifères, est un intermédiaire normal du métabolisme des mammifères (OMS, 1974).

Nous donnons dans le tableau 2-1 des renseignements sur l’identité et la structure chimique des analogues utilisés pour étayer la présente évaluation. Des détails sur les données croisées retenues pour l’évaluation de la LTM ayant trait à la santé humaine sont discutés ultérieurement dans les sections pertinentes du présent document.

| No CAS | Nom sur la LIS (nom commun) | Structure chimique et formule moléculaire | Masse moléculaire (g/mol) |

|---|---|---|---|

| 50-21-5 | Acide 2-hydroxypropanoïque (Acide DL-lactique) |  C3H6O3 C3H6O3 | 90,08 |

| 79-33-4 | Acide (S)-2-hydroxypropanoïque (Acide L(+)-lactique) | =O)O](/content/dam/eccc/images/pded/corn-steep-liquor/20210604-t21b.jpg) C3H6O3 C3H6O3 | 90,08 |

| 814-80-2 | Acide 2-hydroxypropanoïque, sel de calcium (2:1) (Lactate de calcium) | ![CC(C([O-])=O)O.CC(C([O-])=O)O.[Ca+2]](/content/dam/eccc/images/pded/corn-steep-liquor/20210604-t21c.jpg) C6H12O6Ca C6H12O6Ca | 218,22 |

3. Propriétés physiques et chimiques

Le Tableau 3‑1 résume les propriétés physiques et chimiques de la LTM et indique, le cas échéant, un intervalle de valeurs pour chaque propriété. D’autres propriétés physiques et chimiques ont été rapportées dans un document d’ECCC (2016 b).

| Propriété | Valeur | Référence clé |

|---|---|---|

| État physique | Liquide visqueux allant de havane à brun | CRA, 2006 |

| Pression de vapeur (Pa) | NDa | US EPA, 2015 |

| Solubilité dans l’eau | Soluble | CRA, 2006 |

| Masse volumique (g/cm3) | 1,2 – 1,4 | CRA, 2006 |

Abréviations : ND = non disponible

a La pression de vapeur rapportée dans CRA (2006) reflète les propriétés d’une eau impure et n’est pas représentative des constituants organiques de la substance. Les constituants organiques ont une pression de vapeur négligeable ou modérée (EPA, 2015).

4. Sources et utilisations

Elle n’est pas naturellement présente dans l’environnement. C’est un sous-produit du procédé d’extraction par voie humide de l’amidon du maïs. Il s’agit d’un procédé d’amélioration qui consiste à transformer des grains de maïs en produits à valeur ajoutée, dont des amidons, des édulcorants, des huiles et des alcools. Cette substance figure dans un avis d’enquête émis en vertu de l’article 71 de la LCPE (Canada 2012). D’après les quantités déclarées en 2011 lors de cette enquête (Environnement Canada 2013)Note de bas de page 4 , la LTM a été produite au Canada en une quantité supérieure à 10 000 000 kg et y a été importée en une quantité comprise entre 100 000 à 1 000 000 kg.

D’après les renseignements non confidentiels sur l’utilisation déclarés lors de l’enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE (Environnement Canada 2013), la LTM est utilisée au Canada dans des antigels et des produits de déglaçage comme inhibiteur de la corrosion et agent antitartre. D’autres utilisations ont aussi été rapportées, mais ne sont pas divulguées en raison de revendications de confidentialité. Les renseignements disponibles pour le public indiquent que de la LTM peut être présente dans des produits de déglaçage utilisés pour l’entretien des routes (FSS, 2013).

Bien que la « liqueur de trempage du maïs » ne soit pas inscrite comme ingrédient approuvé dans l’Annexe IV ou V du Règlement relatif aux aliments du bétail de la Loi relative aux aliments du bétail (Canada, 1985), elle est considérée comme satisfaisant à la définition des « extraits de maïs fermentés et condensés » (NIA 4-02-890). En tant que telle, la LTM est un ingrédient permis dans la nourriture pour bétail au Canada (communication personnelle, courriels de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) au Bureau d’évaluation des risques des substances existantes de Santé Canada, datés de mai et juillet 2018; non référencé).

La LTM est inscrite sur la Liste des formulants de pesticides de l’Agence de règlementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) et il a été déterminé qu’elle était présente dans deux produits antiparasitaires homologués (communication personnelle, courriel de L’Agence de règlementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada au Bureau d’évaluation des risques des substances existantes de Santé Canada, daté de juillet 2018; non référencé).

D’autres utilisations ont été identifiées pour la LTM. Au Canada, cette substance est utilisée comme attractif dans de l’appât pour la pêche à la carpe (Canadian Carp Club Shop, 2018). Au niveau international, la LTM est aussi utilisée dans des engrais et des régulateurs de pH, des produits pour le traitement de l’eau, la production de produits chimiques fins et de produits alimentaires (ECHA, c2007-2018; ECHA, 2017) et pour des procédés de fermentation industriels (p. ex. milieu de croissance pour la production à grande échelle de pénicilline) (ECHA, c2007-2018, Hofer et coll., 2018).

5. Potentiel d’effets nocifs sur l’environnement

5.1 Caractérisation du risque écologique

Le risque posé à l’environnement par la LTM a été caractérisé au moyen de la classification des risques écologiques des substances organiques (CRE) (ECCC, 2016a). La CRE est une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération des éléments de preuve pour classer les risques. Les divers éléments de preuve sont combinés afin de pouvoir distinguer les substances présentant un pouvoir faible ou élevé et un potentiel d’exposition faible ou élevé dans divers milieux. Cette approche permet de réduire l’incertitude associée à la caractérisation des risques, contrairement à une approche qui serait basée sur un seul paramètre mesuré dans un seul milieu. Cette approche, résumée dans les paragraphes suivants, est décrite en détail dans un document d’ECCC (2016a).

Les données sur les propriétés physicochimiques, le devenir (demi-vies chimiques dans divers milieux et biotes, coefficients de partage et bioconcentration dans les poissons), l’écotoxicité aigüe pour les poissons et les volumes de produits chimiques importés et fabriqués au Canada proviennent de publications scientifiques, de bases de données empiriques accessibles (p. ex. la boite à outils QSAR de l’OCDE, 2014) et des réponses à des avis d’enquête émis conformément à l’article 71 de la LCPE ou ont été produites à l’aide d’une sélection de modèles QSAR ou de modélisations du devenir du bilan massique ou de la bioaccumulation. Ces données ont été utilisées comme intrants dans d’autres modèles de bilan massique ou pour compléter les profils de danger et d’exposition de cette substance.

Les profils de danger ont été principalement établis en se basant sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Les profils d’exposition ont aussi été basés sur plusieurs paramètres, dont la vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Les profils de danger et d’exposition ont été comparés aux critères de décision afin de classer les potentiels de danger et d’exposition de chaque substance organique comme faibles, moyens ou élevés. D’autres règles ont été suivies (p. ex. constance du classement, marge d’exposition) pour améliorer le classement préliminaire du danger ou de l’exposition.

Une matrice de risque a été utilisée pour assigner à chaque substance un risque faible, moyen ou élevé basé sur le classement de son danger et de son exposition. Le classement des risques éventuels obtenu grâce à la CRE a été vérifié en suivant une approche en deux étapes. La première étape consistait à faire passer le classement du risque de moyen ou élevé à faible dans le cas des substances à faible vitesse d’émission estimée dans l’eau après traitement des eaux usées, représentant un faible potentiel d’exposition. La deuxième étape consistait à revoir les résultats du classement du potentiel de risque au moyen de scénarios de risque relativement prudents à l’échelle locale (c.‑à‑d. dans la zone à proximité du point de rejet) conçus pour protéger l’environnement, afin de déterminer si le classement des risques éventuels devrait être reclassé à un niveau supérieur.

La CRE est basée sur une approche pondérée afin de réduire au minimum tout risque de surclassement ou de sous-classement du danger et de l’exposition, et du risque subséquent. Les approches équilibrées suivies pour traiter des incertitudes sont décrites en détail dans un document d’ECCC (2016a). Nous décrivons ci-après deux des domaines d’incertitude les plus importants. Des valeurs de toxicité aigüe empiriques ou modélisées erronées pourraient conduire à des modifications du classement du danger, en particulier dans le cas des paramètres liés à des valeurs de résidus dans les tissus (c.-à-d. mode d’action toxique), dont de nombreux sont prédites à partir de modèles QSAR (Boite à outils QSAR de l’OCDE, 2014). Toutefois, l’impact de ce type d’erreur est atténué par le fait qu’une surestimation de la létalité médiane conduira à une valeur prudente (protectrice) de résidus dans les tissus pour l’analyse critique des résidus corporels. L’erreur due à une sous‑estimation de la toxicité aigüe sera atténuée par le recours à d’autres paramètres de danger, tels que le profilage structurel du mode d’action, la réactivité ou l’affinité de liaison à l’estrogène. Les changements ou les erreurs touchant les quantités chimiques pourraient mener à un classement différent de l’exposition, les classements de l’exposition et du risque étant très sensibles à la vitesse d’émission et aux quantités utilisées. Les classements obtenus au moyen de la CRE reflètent donc l’exposition et le risque au Canada compte tenu des quantités utilisées actuellement (estimations), mais pourraient ne pas rendre compte de tendances futures.

Les données critiques et les éléments pris en compte pour développer les profils spécifiques à la LTM et les résultats de la classification du danger, de l’exposition et du risque sont présentés dans le document d’ECCC (2016 b).

D’après les classements de faible danger et de faible exposition établis à l’aide des renseignements pris en compte dans la CRE, la LTM a été classée comme ayant un faible potentiel d’effets nocifs sur l’environnement. Il est donc improbable que cette substance soit préoccupante pour l’environnement au Canada.

6. Potentiel d’effets nocifs sur la santé humaine

6.1 Évaluation de l’exposition

Aucune donnée canadienne ni internationale récente sur les niveaux de LTM dans les milieux naturels ou l’alimentation n’a été trouvée. Les composants de la LTM devraient se répartir dans l’eau et le sol (EPA, 2015; CRA, 2006).

La population générale du Canada peut être exposée à la LTM en raison de l’utilisation commerciale d’antigels et de produits de déglaçage sur les routes au Canada et de l’utilisation subséquente de ces routes traitées par le public. Elle peut aussi y être exposée lors de l’utilisation de produits pour appâter les carpes pour la pêche sportive ou récréative. Ces deux expositions potentielles devraient survenir principalement par voie dermique.

Étant donné que la LTM est considérée comme ayant un faible potentiel de danger (voir section 6.2), aucune estimation quantitative de l’exposition de la population générale n’a été réalisée.

6.2 Évaluation des effets sur la santé

Aucune étude sur les effets de la LTM sur la santé n’a été trouvée. En 2015, l’EPA des États-Unis a publié une caractérisation préalable du niveau de danger de la LTM, et déterminé que son danger est peu préoccupant pour les paramètres de santé humaine, car cette substance est composée d’environ 50 % d’eau et les 50 % restants d’acide lactique, de protéines et d’autres substances nutritives (US EPA, 2015).

Acide lactique

Le principal composant individuel de la LTM en poids sec, l’acide lactique, a fait l’objet d’études par le Comité mixte FAO/OMD d’experts des additifs alimentaires (JECFA) (OMS, 1974, 2000) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, 2011). Ces rapports ont été utilisés pour étayer la caractérisation des effets sur la santé de la présente évaluation préalable. Une recherche bibliographique a été faite pour la période allant de janvier 2011 à novembre 2018. Aucune nouvelle étude sur les effets sur la santé qui pourrait avoir un impact sur la caractérisation du risque n’a été identifiée.

Tel que cela est mentionné à la section 2.1, diverses formes de l’acide lactique ont été retenues pour étayer l’évaluation de la LTM en ce qui a trait à la santé humaine. L’acide L(+)-lactique est un métabolite naturel et fonctionnel chez les mammifères et représente une voie principale de distribution de l’énergie potentielle des hydrates de carbone pour l’oxydation et la gluconéogenèse. La vitesse de production de l’acide L(+)-lactique endogène chez un humain au repos est d’environ 1,3 mole par jour pour une personne de 70 kg, ce qui correspond à 1670 mg/kg pc/jour (OCDE, 2011). Le JECFA a indiqué que les humains ont consommé des aliments contenant de l’acide DL-lactique depuis des siècles sans effet nocif (OMS, 1974). En tant que tel, le JECFA a indiqué qu’il n’est pas nécessaire d’établir de limite pour la dose journalière acceptable (DJA) d’acide lactique. Son évaluation subséquente de l’acide lactique en 2002 a confirmé que la DJA n’est pas spécifiée, et qu’il n’y a pas de préoccupation pour la santé humaine aux niveaux actuels d’absorption quand il est utilisé comme aromatisant puisque l’acide lactique est endogène chez les humains (OMS, 2002).

Toxicité à dose répétée

Lors d’une étude à dose répétée (OCDE, 2011), des rats F344 mâles et femelles (5/sexe/dose) ont reçu du lactate de calcium dans leur eau potable à raison de 0, 0,3, 0,6, 1,25, 2,5 ou 5 % (correspondant à environ 0, 30, 60, 125, 250 ou 500 mg/kg pc/jour), pendant 13 semaines, et un régime de base a été donné à tous les groupes ad libitum. Aucune mortalité n’a été observée. Une légère diminution du gain de poids corporel (moins de 10 %) comparativement à celui des témoins a été observée à toutes les concentrations. Aucun effet nocif du traitement n’a été observé jusqu’à la dose la plus forte testée. L’OCDE a établi une dose sans effet nocif observé (DSENO) à 500 mg/kg pc/jour, la plus forte dose testée.

Génotoxicité/mutagénicité

En se basant sur les résultats globaux de tests d’aberration chromosomique et de tests Ames in vitro, l’OCDE a conclu que l’acide L(+)-lactique n’est pas génotoxique.

Cancérogénicité

Une étude de 2 ans avec des rats F344 (50/sexe/dose, lactate de calcium dans l’eau potable à raison de 0, 2,5 ou 5 %) n’a mis en évidence aucune toxicité spécifique à un organe ni aucune cancérogénicité, bien qu’une réduction significative du gain moyen de poids corporel ait été observée à la dose la plus forte (OCDE 2011). Des détails limités sont disponibles pour cette étude.

Toxicité pour la reproduction/développement

Lors d’une étude sur la toxicité pour le développement, l’acide DL-lactique ne s’est avéré toxique ni pour les femelles ni pour les petits quand des souris CD-1 enceintes en ont reçu par gavage par voie orale 0 ou 570 mg/kg pc/jour pendant les jours de gestation 6 à 15. La DSENO pour la toxicité maternelle et le développement a été établie à 570 mg/kg pc/jour (la dose la plus forte testée) par l’OCDE. Aucune étude sur la toxicité pour la reproduction n’a été identifiée (OCDE, 2011).

6.3 Caractérisation des risques pour la santé humaine

En se basant sur les renseignements collectés dans plusieurs évaluations de la LTM et de son principal composant, l’acide lactique, faites au niveau international, la LTM est considérée avoir un faible potentiel de danger. Ceci est en accord avec l’approche basée sur le danger soulignée dans le Document sur l’approche scientifique lié aux substances présentant un faible danger pour la santé humaine (Santé Canada, 2017). Aucune estimation quantitative de l’exposition n’a donc été faite, et le risque posé par la LTM à la santé humaine est considéré faible.

6.4 Incertitudes de l’évaluation des risques pour la santé humaine

Bien que les bases de données sur les effets sur la santé puissent avoir certaines limites, aucune incertitude significative n’a été trouvée et il est improbable que les données supplémentaires aient un impact sur la détermination du faible potentiel de danger de la LTM.

7. Conclusion

Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente évaluation préalable, le risque d’effets nocifs pour l’environnement dus à la LTM est faible. Il est conclu que la LTM ne satisfait à aucun des critères de l’alinéa 64(a) ou 64(b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement nécessaire à la vie.

En se basant sur les renseignements présentés dans la présente évaluation préalable, il est conclu que la LTM ne satisfait à aucun des critères de l’alinéa 64(c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

Il est donc conclu que la LTM ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE.

Références

Boite à outils QSAR de l’OCDE; 2014; version 3.3; Paris (FR) : Organisation pour la coopération et le développement économiques, Laboratoire de chimie mathématique (disponible en anglais seulement).

Canada; 1985; Loi relative aux aliments du bétail; L.R.C. 1985, ch. F-9.

Canada; 1999; Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999); L.C. 1999, ch.33; Gazette du Canada, Partie III, vol. 22, no 3.

Canada, ministère de l’Environnement; 2012; Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Avis concernant certaines substances de la Liste intérieure [pdf]; Gazette du Canada, Partie I, vol. 146, no 48, supplément.

Canadian Carp Club Shop; 2018; CC Moore Corn steep liquor powder (disponible en anglais seulement).

[CRA] Corn Refiners Association; 2006; Assessment plan for corn, steep liquor (CAS #66071-94-1) in accordance with the US EPA High Production Volume Chemical Challenge Program [pdf]; Washington (DC) : Keller and Heckman LLP (disponible en anglais seulement).

[ECCC] Environnement et Changement climatique Canada; 2016a; Document sur l’approche scientifique : classification du risque écologique des substances organiques; Ottawa (ON) : gouvernement du Canada.

[ECCC] Environnement et Changement climatique Canada; 2016b; Supporting documentation: data used to create substance-specific hazard and exposure profiles and assign risk classifications in the Ecological Risk Classification of organic substances; Gatineau (QC) : ECCC; Information in support of the science approach document: ecological risk classification of organic substances; disponible auprès de : substances@ec.gc.ca (disponible en anglais seulement).

[ECCC, SC] Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada [modifié le 12 mars 2017]; Catégorisation des substances chimiques; Ottawa (ON) : gouvernement du Canada [consulté le 4 novembre 2018].

[ECHA] Agence européenne des produits chimiques; c2007-2018a; Registered substances database, Search results for CAS RN [66071-94-1]; Helsinki (FI) : ECHA [mis à jour le 20 novembre 2018, consulté le 27 novembre 2018] (disponible en anglais seulement).

[ECHA] Agence européenne de produits chimiques; 2017; Brief profile: Corn, steep liquor; CAS RN 66071-94-1; Helsinki (FI) : ECHA [mis à jour le 4 avril 2017, consulté le 13 mars 2018] (disponible en anglais seulement).

Environnement Canada; 2013; Données de la mise à jour de l’inventaire de la LIS 2012 recueillies en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 1999 : Avis concernant certaines substances de la Liste intérieure; Données préparées par : Environnement Canada, Santé Canada, Programme des substances existantes.

[EPA] Environmental Protection Agency des États-Unis; 2015; Screening-level hazard characterization: Corn steep liquor [pdf]; Washington (DC): US EPA, HPV Challenge Program (disponible en anglais seulement).

[FSS] Fiche signalétique de sécurité; 2013; Ice Ban 200M [PDF]; Saskatoon (SK) : Pounder Emulsions, A division of Husky Oil Limited [consultée le 5 février 2019] (disponible en anglais seulement).

Hofer A., Kamravamanesh D., Bona-Lovaz J., Limbeck A., Lendl B., Herwig C. et Fricke J.; 2018; Prediction of filamentous process performance attributes by CSL quality assessment using mid-infared specroscopy and chemometrics; J. Biotechnol., 265, p. 93-100 (disponible en anglais seulement).

Hull S.R., Yang B.Y., Venzke D., Kulhavy K. et Montgomery R.; 1996; Composition of corn steep water during steeping; J. Agric. Food Chem., 44, p. 1857-1863 (disponible en anglais seulement).

[OCDE] Organisation pour la coopération et le développement économiques; 2011; SIDS Initial Assessment Profile [pdf], Lactic acid; Paris (FR) : Programme des produits chimiques PGQ de l’OCDE [consulté le 25 juillet 2018] (disponible en anglais seulement).

[OMS] Organisation mondiale de la santé; 1974; Toxicological evaluation of some food additives including anti-caking agents, antimicrobials, antioxidants, emulsifiers and thickening agents: seventeenth meeting of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives; WHO Food Additives Series, No. 5; Genève (Suisse) : Organisation mondiale de la santé [consulté le 25 juillet 2018] (disponible en anglais seulement).

[OMS] Organisation mondiale de la santé; 2000; Safety evaluation of certain food additives and contaminants: fifty-seventh meeting of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives; WHO Food Additives Series, No. 48; Genève (Suisse) : Organisation mondiale de la santé [consulté le 25 juillet 2018] (disponible en anglais seulement).

Santé Canada; 2017; Document sur l’approche scientifique concernant les substances présentant un faible danger pour la santé humaine; Ottawa (ON) : gouvernement du Canada.

White P.J. et Johnson L.A.; 2003; Corn: Chemistry and Technology; Saint-Paul (MN) : American Association of Cereal Chemists, Inc. (disponible en anglais seulement).

Annexe A. Renseignements sur l’identité des substances

| Classe chimiquea | Pourcentage du mélange (en poids sec)b | Nom commun des principaux composants chimiques | Pourcentage des principaux composants individuels du mélange (sur une base de poids sec) |

|---|---|---|---|

| Acides aminés et polypeptides | 45,3c | Arginine | 7,2 |

| Acides organiques | 36,8 | Acide lactiqued | 28,8 |

| Sucres réducteurs | 4,7 | Glucose | ND |

| Vitamines | 2,8 | ND | ND |

| Minéraux/éléments traces | 7,0 | ND | ND |

| Autres (non précisé) | 3,5 | ND | ND |

Abréviations : ND = non disponible; UVCB = substances de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matières biologiques

a La LTM est un mélange constitué d’extraits solubles dans l’eau de maïs trempé dans l’eau, constitué d’environ 50 % d’eau (EPA, 2015; White et Johnson, 2003). Cette substance contient aussi des bactéries produisant de l’acide lactique (Lactobacillus) et des quantités résiduelles de SO2 provenant du procédé de production (< 0,01 %) (White et Johnson, 2003). L’EPA des États-Unis a rapporté que l’eau, des protéines brutes, de l’acide lactique, des cendres, de l’acide phytique, des sucres réducteurs et des lipides sont des composants de la LTM (EPA, 2015).

b L’analyse de Hofer et coll. (2018) est présentée comme la composition représentative de la LTM, principalement en raison de son niveau de granularité. Les données sont généralement en accord avec d’autres analyses publiées (EPA, 2015, White et Johnson, 2003).

c Bien que la classe chimique la plus importante dans la LTM soit les acides aminés et les polypeptides, le composé individuel prédominant de cette classe (l’arginine) n’est présent dans la LTM qu’à 7,2 % (en poids sec). Le composant chimique individuel ayant la concentration la plus élevée dans la LTM, sur une base de poids sec, est l’acide lactique (28,8 %).

d Le rapport entre les deux isomères dépend du type de lactobacille présent dans la macération de maïs et ce rapport varie tout au long du procédé de trempage (Hull et coll., 1996).