Évaluation préalable pour le Défi concernant le

Archivée

2,3,4,5-tétrachloro-6-cyanobenzoate de méthyle, produits de réaction avec la 4-[(p-aminophényl)azo]-3-méthylaniline et le méthylate de sodium

(MATCB)

Numéro de registre du Chemical Abstracts Service

106276-78-2

Environnement Canada

Santé Canada

Mars 2010

- Sommaire

- Introduction

- Identité de la substance

- Définition des substances analogues et estimation des proprités physiques et chimiques

- Sources

- Utilisations

- Rejets dans l'environnement

- Devenir dans l'environnement

- Persistance et potentiel de bioaccumulation

- Potentiel d'effets nocifs sur l'environnement

- Potentiel d'effets nocifs sur la santé humaine

- Conclusion

- Références

- Annexe 1 : Sommaires de rigueur d'études

- Annexe 2 : Tableau sommaire des intrants des modèles de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité

- Annexe 3 : Estimations de la limite supérieure de l'exposition au MATCB par les textiles

- Annexe 4 : Calculs de l'estimation de la limite supérieure de l'exposition pour les nourrissons âgés de 0 à 6 mois

- Annexe 5 : Structures et données prises en considération dans la partie de l'évaluation relative à la santé humaine

- Annexe 6 : Résumé des résultats des modèles R(Q)SA concernant le MATCB et les métabolites potentiels du MATCB

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)[LCPE(1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 2,3,4,5-tétrachloro-6-cyanobenzoate de méthyle, produits de réaction avec la 4-[(p-aminophényl)azo]-3-méthylaniline et le méthylate de sodium (MATCB), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 106276-78-2. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répondait aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et que l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le MATCB pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. La présente évaluation est donc axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

Le MATCB fait partie de la catégorie des UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matières biologiques) et est surtout utilisé au Canada comme colorant de textile. Cette substance n’est pas produite naturellement dans l’environnement. Elle ne serait pas non plus fabriquée au Canada, mais entre 100 et 1 000 kg de MATCB auraient été importés au pays en 2006 dans des matières premières teintes.

Les profils d’utilisation déclarés au Canada et certaines hypothèses permettent de croire que la majeure partie du MATCB (90 %) aboutit dans les sites d’enfouissement des déchets solides et que le reste est rejeté dans les eaux usées (10 %). Cette substance ne devrait pas être soluble dans l’eau, ni être volatile. Elle se retrouvera vraisemblablement dans des particules en raison de sa nature hydrophobe. Pour ces raisons, après son rejet dans l’eau, cette substance aboutirait vraisemblablement dans des sédiments et, à moindre titre, dans des sols agricoles amendés avec des biosolides. Elle ne devrait pas être présente en grande quantité dans l’air et ne devrait donc pas être transportée sur de grandes distances dans l’atmosphère.

D'après la prévision de ses propriétés physiques et chimiques, le MATCB devrait se dégrader lentement dans l'environnement (eau, sédiments et sol) dans des conditions aérobies. Faute de données expérimentales sur le potentiel de bioaccumulation du MATCB, une méthode d’ajustement de la valeur expérimentale et de nouvelles données sur un analogue du MATCB ont été utilisées pour cette évaluation. On en a déduit que le MATCB a un faible potentiel de bioaccumulation dans l’environnement. Cette substance répond donc aux critères de la persistance, mais non à ceux de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données expérimentales sur la toxicité d'analogues chimiques permettent de croire que le MATCB présente un potentiel faible à modéré d’effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques.

Aux fins de la présente évaluation préalable, un scénario d’exposition très prudent a été choisi, ce scénario représentant les rejets dans le milieu aquatique provenant de l’utilisation du MATCB dans les produits de consommation. Le scénario simulait le déversement, dans le milieu aquatique, de MATCB provenant de la lessive de vêtements teints. Les concentrations environnementales estimées (CEE) dans l’eau ont été largement inférieures aux concentrations estimées sans effet (CESE) calculées pour les espèces aquatiques fragiles. Il est donc conclu que le MATCB ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur sa diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Le risque d’exposition au MATCB présent dans les milieux naturels devrait être négligeable pour la population générale du Canada. On s’attend également à ce que l’exposition de l‘ensemble de la population canadienne, attribuable aux usages prévus du MATCB dans les produits de consommation (colorant de textiles synthétiques), considerant les expositions fortuites (tout-petits mettant des tissus dans leur bouche), soit faible. En l’absence de données expérimentales sur le MATCB, les limites supérieures de l’exposition ont été estimées à partir des données disponibles sur la migration de colorants dispersés de textiles.

Aucune donnée empirique sur les effets du MATCB sur la santé n’a été recensée. Les prévisions sur la cancérogénicité et la génotoxicité du MATCB, établies à partir des relations quantitatives structure-activité (RQSA), ont donné des résultats partagés, mais les données sur des analogues et de possibles métabolites du MATCB laissent supposer un risque potentiel en ce qui a trait aux critères de génotoxicité.

Bien que des données limitées semblent indiquer un danger potentiel associé au MATCB, l’exposition de la population générale du Canada résultant de l’utilisation de cette substance dans les textiles devrait être faible Par conséquent; le risque pour la santé humaine est donc considéré comme faible.

D’après les renseignements disponibles, on conclut que le MATCB ne répond à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Comme le MATCB figure sur la Liste intérieure des substances, son importation et sa fabrication au Canada ne requièrent pas de déclaration aux termes du paragraphe 81(1). Cependant, étant donné les propriétés potentiellement nocives de cette substance, on craint que de nouvelles utilisations qui n’ont pas encore été définies ou évaluées ne fassent en sorte que le MATCB réponde aux critères de l’article 64 de la LCPE(1999). En conséquence, il est recommandé de modifier la Liste intérieure des substances en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, afin d’indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à cette substance. De cette manière, toute fabrication, importation ou utilisation du MATCB devra être déclarée et faire l’objet d’une évaluation des risques pour l’environnement et la santé humaine.

De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l'évaluation préalable.

La Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 (LCPE1999) (Canada, 1999) exige que les ministres de l'Environnement et de la Santé procèdent à une évaluation préalable des substances qui répondent aux critères de la catégorisation énoncés dans la Loi, afin de déterminer si elles présentent ou sont susceptibles de présenter un risque pour l'environnement ou la santé humaine.

En se fondant sur l'information obtenue dans le cadre de la catégorisation, les ministres ont jugé qu'une attention hautement prioritaire devait être accordée à un certain nombre de substances, à savoir :

- celles qui répondent à tous les critères de catégorisation écologique, notamment la persistance (P), le potentiel de bioaccumulation (B) et la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques (Ti), et que l'on croit être commercialisées au Canada;

- celles qui répondent aux critères de catégorisation pour le plus fort risque d'exposition (PFRE) ou qui présentent un risque d'exposition intermédiaire (REI) et qui ont été jugées particulièrement dangereuses pour la santé humaine, compte tenu des classifications qui ont été établies par d'autres organismes nationaux ou internationaux concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction.

Le 9 décembre 2006, les ministres ont donc publié un avis d'intention dans la Partie I de la Gazette du Canada(Canada, 2006a), dans lequel ils priaient l'industrie et les autres parties intéressées de fournir, selon un calendrier déterminé, des renseignements précis qui pourraient servir à étayer l'évaluation des risques, ainsi qu'à élaborer et à évaluer les meilleures pratiques de gestion des risques et de bonne gestion des produits pour ces substances d'importance prioritaire.

Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation des risques écologiques que présente le 2,3,4,5-tétrachloro-6-cyanobenzoate de méthyle, produits de réaction avec la 4-[(p-aminophényl)azo]-3-méthylaniline et le méthylate de sodium (MATCB), car il a été déterminé que cette substance est persistante, biocumulative et intrinsèquement toxique pour les organismes aquatiques et que l’on croit qu’elle est commercialisée au Canada. Le volet du Défi portant sur cette substance a été publié dans la Gazette du Canada le 30 août 2008 (Canada, 2008). En même temps a été publié le profil de cette substance, qui présentait l'information technique (obtenue avant décembre 2005) sur laquelle a reposé sa catégorisation. Des renseignements sur les utilisations de la substance ont été communiqués en réponse au Défi.

Même si l'évaluation des risques que présente le MATCB pour l'environnement est jugée hautement prioritaire, cette substance ne répond pas aux critères de la catégorisation pour le plus fort risque d'exposition (PFRE) ou le risque d'exposition intermédiaire (REI) ni aux critères définissant un grave risque pour la santé humaine, compte tenu du classement attribué par d'autres organismes nationaux ou internationaux quant à sa cancérogénicité, à sa génotoxicité ou à sa toxicité sur le plan du développement ou de la reproduction.

Les évaluations préalables effectuées aux termes de la LCPE(1999) mettent l’accent sur les renseignements jugés essentiels pour déterminer si une substance répond aux critères de l’article 64 de la Loi.

Les évaluations préalables visent à examiner des renseignements scientifiques et à tirer des conclusions fondées sur la méthode du poids de la preuve et le principe de prudence.

La présente évaluation préalable prend en considération les renseignements sur les propriétés chimiques, les dangers, les utilisations de la substance en question et l’exposition à celle-ci, y compris l’information supplémentaire fournie dans le cadre du Défi. sont tirées de publications originales, de rapports de synthèse et d’évaluation, de rapports de recherche de parties intéressées et d’autres documents consultés au cours de recherches documentaires menées récemment, jusqu’en avril 2009 (sections traitant des aspects écologiques) et jusqu’en décembre 2009 (sections examinant les effets sur la santé humaine) Les études les plus importantes ont fait l'objet d'une évaluation critique. Il est possible que les résultats de modélisation aient servi à formuler des conclusions. Lorsqu'ils étaient disponibles et pertinents, les renseignements présentés dans l'évaluation des dangers provenant d'autres instances ont également été pris en compte. L'évaluation préalable n’est pas un examen exhaustif ou critique de toutes les données disponibles. Elle fait plutôt état des études et des éléments d'information les plus importants pour appuyer la conclusion.

La présente évaluation préalable a été préparée par le personnel du Programme des substances existantes de Santé Canada et d’Environnement Canada et elle intègre les résultats d’autres programmes exécutés par ces ministères. La section de cette évaluation qui porte sur les effets du MATCB sur l’environnement a également fait l’objet d’une étude et d’une consultation scientifiques externes écrites. De plus, une version provisoire de la présente évaluation préalable a fait l’objet d’une consultation publique de 60 jours

Les principales données et considérations sur lesquelles repose la présente évaluation finale sont résumées ci-après.

Aux fins du présent document, la substance dont il est question ici est appelée MATCB, sigle provenant du nom utilisé dans la Liste intérieure des substances.

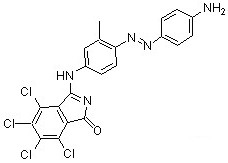

Le MATCB fait partie de la catégorie des UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matières biologiques); il ne s’agit donc pas d’un composé chimique distinct et cette substance peut être représentée par différentes structures. Dans un grand nombre de bases de données, le MATCB est défini en fonction des produits chimiques issus des réactions du 2,3,4,5-tétrachloro-6-cyanobenzoate de méthyle avec la 4-[(p-aminophényl)azo]-3-méthylaniline et le méthylate de sodium. Les structures chimiques et les catégories de ces trois substances chimiques de réaction sont indiquées au tableau 1.

Table 1. Trois composés chimiques de réaction pour la production de MATCB

| Noms des substances chimiques | N° CAS | Structure chimique | Catégories de substance |

|---|---|---|---|

| 2,3,4,5-tétrachloro-6cyanobenzoate de méthyle | 5358-06-5 |  |

Ester méthylique |

| 4-[(p-aminophényl)azo]-3méthylaniline | 43151-99-1 |  |

Amine |

| Méthanol, sel de sodium (méthylate de sodium) | 124-41-4 | Catalyseur |

Les méthodes de production d’une amine réagissant avec un ester, où l’amine (la base la plus forte) et l’ester sont absorbés en cours de réaction et où il y a production d’un alcool (base plus faible) et d’un amide, sont bien établies. Le méthylate de sodium est utilisé comme catalyseur dans la réaction. La réaction chimique du 2,3,4,5-tétrachloro-6-cyanobenzoate de méthyle avec la 4-[(p-aminophényl)azo]-3-méthylaniline peut donner lieu à une réaction amine-ester à une extrémité de l’amine (n° CAS 43151-99-1) ou aux deux extrémités.

Comme il est indiqué dans le Chemical Substance Inventory de la Toxic Substances Control Act (TSCA) de l’Environmental Protection Agency des États-Unis (US EPA), la réaction entre l’amine et l’ester qui produit le MATCB est contrôlée dans un rapport de 1:1; par conséquent, on suppose que le MATCB est choisi pour représenter la substance issue de la réaction amine-ester unique entre les substances portant les nos CAS43151-99-1 et CAS 5358-06-5, comme l’illustre la figure 1 qui suit.

Figure 1. Réaction amine-ester unique qui produit deux isomères du MATCB (n° CAS 106276-78-2)

Comme le montre la figure 1, la réaction amine-ester unique donne lieu à la production de deux isomères du MATCB – les composés chimiques 4 et 5. L’une des deux amines de la 4-[(p-aminophényl)azo]-3-méthylaniline (celle située sur le cycle benzénique substitué par un groupement méthyle) est légèrement plus basique; il est donc plus probable que la réaction se produise à cet endroit et que l’on obtienne un pourcentage plus élevé du composé chimique 4 . C’est donc cet isomère qui sera utilisé comme structure représentative du MATCB (n° CAS 106276782) aux fins de l’évaluation (tableau 3). On ne s’attend toutefois pas à des différences appréciables entre les propriétés physiques et chimiques et la toxicité de ces deux isomères.

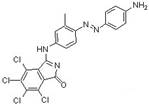

En présence d’une quantité suffisante d’ester, la réaction amine-ester se produirait aux deux extrémités de l’amine; le pigment Orange 61 (composé chimique 6 de la figure 2) deviendrait alors le produit de réaction le plus abondant. Le pigment Orange 61 est un autre composé distinct issu des réactions amine-ester, comme l’illustre la figure 2 qui suit.

Figure 2. Réaction amine-ester double donnant lieu à la production du pigment Orange 61 (n° CAS40716-47-0)

Dans l’une ou l’autre des conditions précitées (illustrées aux figures 1 et 2), le produit final pourrait être un mélange constitué du MATCB, du pigment Orange 61 et des réactifs. Les substances d’intérêt pourraient être présentes en des concentrations plus ou moins élevées dans le mélange, selon le contrôle des conditions de réaction.

En l’absence de données empiriques sur le MATCB, les données expérimentales sur la toxicité du pigment Orange 61 pour les organismes aquatiques sont utilisées pour cette évaluation.

Tableau 2. Identité de la substance – MATCB

| Numéro de registre du Chemical Abstracts Service (n° CAS) | 106276-78-2 |

| Nom dans la LIS | 2,3,4,5-tétrachloro-6-cyanobenzoate de méthyle, produits de réaction avec la 4-[(p-aminophényl)azo]-3-méthylaniline et le méthylate de sodium |

| Noms relevés dans le National Chemical Inventories (NCI)1 | Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-cyano-,methyl ester, reaction products with 4-[2-(4-aminophenyl)diazenyl]-3-methybenzenamine and methanol sodium salt (TSCA) Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-cyano-, methyl ester, reaction products with 4-[(4-aminophenyl)azo]-3methylbenzenamine and sodium methoxide (TSCA, AICS, ASIA-PAC) |

| Autres noms | Reaction product of benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-cyano,methyl ester with sodium methylate and benzeneamine, 4[(4-amino-phenyl)azo]-3-methyl- |

| Groupe chimique (Groupe de la LIS) | UVCB2 |

| Principale classe chimique ou utilisation | UVCB – produits chimiques organiques |

| Principale sous-classe chimique | UVCB – colorants azoïques organiques |

| Formule chimique | C13H14N4.C9H3Cl4NO2.CH4O.Na |

| Structure chimique représentative utilisée dans le modèle d'estimation2 |  |

| SMILES représentatif utilisé dans le modèle d'estimation3 | c1cc(N)ccc1N=Nc2c(C)cc(cc2)NC3=NC(= O)c4c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c34 |

| Masse moléculaire | 493,18 g/mol |

| 1 National Chemical Inventories (NCI). 2006 : AICS (inventaire des substances chimiques de l'Australie ASIA-PAC (Listes des substances de l’Asie-Pacifique); et TSCA (inventaire des substances chimiques visées par la Toxic Substances Control Act des États-Unis). 2 Comme elle fait partie de la catégorie des UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matières biologiques), cette substance n'est pas un composé chimique défini et elle peut donc être représentée par différentes structures. Afin de faciliter la modélisation, la structure chimique représentative et le SMILES correspondant doivent être sélectionnés. 3 Simplified Molecular Input Line Entry System |

|

Il existe peu de données expérimentales sur le MATCB. Lors de l'atelier sur les modèles de relations quantitatives structure-activité (RQSA), parrainé par Environnement Canada en 1999 (Environnement Canada, 2000), Environnement Canada et d'autres experts en modélisation qui avaient été invités ont reconnu qu'il est « difficile de modéliser » de nombreuses classes structurales de colorants et de pigments avec le modèle RQSA. Les propriétés physiques et chimiques de nombreuses classes structurelles de colorants et de pigments (y compris les colorants acides et dispersés) se prêtent mal à la prévision modélisée, car on considère qu'elles « ne font pas partie du domaine d'applicabilité » (p. ex. domaines de la structure ou des paramètres des propriétés). Par conséquent, lorsqu'il s'agit de colorants et de pigments, Environnement Canada vérifie au cas par cas les modèles RQSA pour déterminer leur domaine d'applicabilité.

Comme il n’est pas jugé approprié d’utiliser des modèles RQSA pour prévoir la plupart des propriétés physiques et chimiques du MATCB, des analogues ont été définis et les données déduites à partir de ces analogues ont été utilisées pour estimer les propriétés physiques et chimiques de la substance. Ces propriétés résumées au tableau 4 ont également été utilisées pour d’autres modélisations et comme sources de données.

Un analogue est un produit chimique dont la structure est semblable à celle de la substance évaluée; il devrait donc avoir des propriétés physiques et chimiques, un comportement dans l'environnement et une toxicité similaire. Si des données expérimentales sont disponibles pour un paramètre spécifique lié à une substance analogue, on peut utiliser ces dernières, directement ou après modification, comme estimation de la valeur du paramètre concerné pour la substance évaluée.

Pour trouver des analogues acceptables, un examen des données relatives à plusieurs colorants azoïques dispersés a été mené. (Anliker et al., 1981; Anliker et Moser, 1987; Baughman et Perenich; 1988, ETAD, 2005; Brown, 1992; Hine et Mookerjee, 1975, Sijm et al., 1981; Safepharm Laboratories Ltd, 1990; Sandoz, 1975). Ces composés ont une structure semblable à celle du MATCB et ont également en commun d’autres importants attributs qui influencent leur devenir dans l’environnement, notamment leur poids moléculaire élevé (en général > 400 g/mol), leur diamètre transversal comparable (de 1,35 à 1,90 nm), leur structure particulaire solide, leur décomposition à une température supérieure à 120 ºC (jusqu’à 270 ºC) et leur « dispersibilité » dans l’eau (c.àd. ils ne sont pas vraiment solubles) De plus, leur pression de vapeur est négligeable et ils sont stables dans des conditions environnementales, car ils ont été conçus pour l'être.

Dans le cas du MATCB, en raison de sa structure chimique unique, il est difficile de trouver des analogues qui soient à la fois proches du MATCB sur le plan structurel et qui puissent procurer des données expérimentales permettant d'étayer l'évaluation. En conséquence, des colorants azoïques dont la similarité structurelle avec le MATCB était limitée ont aussi été utilisés pour la caractérisation des paramètres physiques et chimiques du MATCB selon une méthode de substitution (voir le tableau 4).

Durant la collecte des données visant à déterminer les propriétés physiques et chimiques du MATCB et sa toxicité, un poids particulier a été attribué aux données sur le pigment Orange 61 et le Disperse Orange 30, tout en tenant compte des différences importantes entre ces deux substances et le MATCB au moment d’appliquer ces données de substitution au MATCB.

Le pigment Orange 61 (n° CAS40716-47-0) a été défini comme un produit de remplacement pour évaluer la toxicité du MATCB pour les organismes aquatiques, les deux composés chimiques ayant des groupements fonctionnels semblables. Le pigment Orange 61 a toutefois un poids moléculaire plus élevé (760,08 g/mol) et un diamètre transversal plus large (de 2,22 à 2,98 nm) que le MATCB (tableau 5); on s’attend donc à ce que le pigment Orange 61 soit moins biodisponible et, par conséquent, moins toxique.

Le Disperse Orange 30 (no CAS5261-31-4) est un autre composé monoazoïque. Le Disperse Orange 30 et le MATCB ont des poids moléculaires semblables (respectivement 450,28 g/mol et 493,18 g/mol), mais leur diamètre transversal diffère (respectivement de 1,75 à 1,98 nm et de 1,29 à 2,20 nm), tout comme leurs groupements fonctionnels (tableau 5). Ces écarts ne devraient toutefois pas se traduire par des différences significatives quant à la toxicité de ces substances et à leurs comportements dans l’environnement. De plus, en raison de ces différences de structure, on s’attend à ce que le coefficient de partage octanol-eau du MATCB soit légèrement inférieur à celui du Disperse Orange 30. On considère donc que l’utilisation des données de substitution sur le Disperse Orange 30 offre une méthode prudente et adéquate pour tenir compte des incertitudes associées à l’évaluation de la bioaccumulation et de l’écotoxicité du MATCB.

Le tableau 3 résume certaines propriétés du pigment Orange 61 et du Disperse Orange 30 et le type de données expérimentales disponibles; ces données ont ensuite été utilisées pour d’autres modélisations et comme sources de données pour étayer la présente évaluation.

Tableau 3. Composés azoïques utilisés pour étayer l’évaluation du MATCB

| N° CAS (Nom commun) | Structure chimique | Poids moléculaireg/mol | Diamètre transversal min-max (nm)1 | Données empiriques disponibles |

|---|---|---|---|---|

| 1 Valeurs fondées sur la gamme des diamètres maximum (Dmax) calculés pour des conformères avec les modèles CPOP de 2008. | ||||

| 106276-78-2 (MATCB) |

|

493,18 | 1,29 à 2,20 | |

| 5261-31-4 (Disperse Orange 30) |

|

450,28 | 1,75 à 1,98 | Point de fusion, pression de vapeur, log Koe, solubilité dans l'eau et toxicité de cette substance pour les organismes aquatiques |

| 40716-47-0 (Pigment Orange 61) |

|

760,08 | 2,22 à 2,91 | Toxicité pour les organismes aquatiques |

Les propriétés physiques et chimiques du MATCB et les données de substitution d’autres colorants sont résumées au tableau 4 qui suit.

Tableau 4. Propriétés physiques et chimiques du MATCB et d’autres colorants azoïques

| Produits chimiques | Type1 | Valeur | Température (°C) | Référence |

|---|---|---|---|---|

| 1 Les valeurs extrapolées utilisées pour le MATCB sont basées sur les données expérimentales disponibles sur d’autres colorants analogues, qui ont été relevées dans la littérature. 2 On utilise l'expression « point de fusion », mais il serait plus exact de parler de point de décomposition; en effet, il est du domaine connu qu'à des températures élevées (supérieures à 200 °C) les colorants dispersés ne fondent pas, mais se carbonisent. 3 En général, la notion de point d'ébullition ne s'applique pas aux colorants. Dans le cas des colorants en poudre, on observe, à température élevée, une carbonisation ou une décomposition de la substance plutôt qu'une ébullition. Pour ce qui est des liquides et des pâtes colorantes, on observe l'ébullition du solvant seulement, alors que le composant solide qui ne s'est pas évaporé se décompose ou se carbonise (ETAD, 1995). 4 Les valeurs de solubilité de plusieurs colorants azoïques à 25 ºC et à 80 ºC ont été utilisées par Baughman et Perenich (1988) pour calculer les constantes de la loi de Henry de ces colorants. Nous donnons une plage de valeurs pour signifier que la constante de la loi de Henry prévue, en ce qui concerne le MATCB, se situe dans cette gamme. 5 Les valeurs du log Kco sont fondées sur les calculs que Baughman et Perenich (1988) ont réalisés en utilisant une gamme de valeurs de solubilité mesurées pour des colorants commerciaux, à un point de fusion supposé de 200 ºC. |

||||

| Point de fusion (°C) | ||||

| Disperse Orange 30 | Expérimental | 126,9-128,5 | ETAD, 2005 | |

| Données analogues des colorants azoïques | Expérimental | 117-225 | Anliker et Moser, 1987 | |

| 74-236 | Baughman et Perenich, 1988 | |||

| Point d'ébullition (°C) | ||||

| s.o. | ||||

| Pression de vapeur (Pa) | ||||

| Données analogues des colorants azoïques | Expérimental | 5,33 x (10-12 à 10-5) (4x10-14 à 4 x 10-7 mm Hg) |

25 | Brown, 1992 |

| Constante de la loi de Henry (Pa·m3/mol) | ||||

| Données analogues des colorants azoïques4 | Expérimental | 10-8 à 10-1 (10-13 à 10-6 atm·m3/mol) |

Baughman et Perenich, 1988 | |

| Log Koe (coefficient de partition octanol-eau) (sans dimension) | ||||

| Disperse Orange 30 | Expérimental | 4,2 | Brown, 1992 | |

| Données analogues des colorants azoïques | Expérimental | 1,79–5,07 | Baughman et Perenich, 1988 | |

| Données analogues des colorants azoïques dispersés | Expérimental | > 2–5,1 | Anliker et al., 1981; Anliker et Moser, 1987). | |

| Log Kco (coefficient de partition carbone organique-eau) (sans dimension) | ||||

| Données analogues des colorants azoïques | Calculé5 | 3,4 – 4,2 | Baughman et Perenich, 1988 | |

| Solubilité dans l'eau (mg/L) | ||||

| Disperse Orange 30 | Expérimental | 0,07 | Brown, 1992 | |

| Données analogues des colorants azoïques dispersés | Expérimental | < 0,01 | Anliker et Moser, 1987 | |

| Données analogues des colorants azoïques | Expérimental | 1,2 × 10-5 à 35,5 (4 × 10-11 à 1,8 × 10-4 mol/L) |

Baughman et Perenich, 1988 | |

| Solubilité dans le n-octanol (mg/L) | ||||

| Disperse Orange 30 | expérimental | 576 | ETAD, 2005 | |

| Données analogues des colorants azoïques dispersés | Expérimental | 81–2430 | 20 | Anliker et Moser, 1987 |

| pKa (constante de dissociation) (sans dimension) | ||||

| modélisé | (sous forme d'acide) (sous forme de base) | ACD/pKaDB, 2005 | ||

Si l'on en croit les renseignements obtenus, le MATCB n'est pas produit naturellement dans l'environnement.

Conformément à la Liste intérieure des substances (LIS), la quantité déclarée comme ayant été fabriquée, importée ou commercialisée au Canada au cours de l'année civile 1986 se situait entre 100 et 1 000 kg.

Une enquête menée auprès de l'industrie en 2005 et 2006 par le truchement d'avis publiés dans la Gazette du Canada, conformément à l'article 71 de la LCPE(1999), a permis de recueillir des renseignements récents (Canada, 2006b et 2008). Comme le précisaient ces avis, les enquêtes visaient à recueillir des données sur la fabrication et l'importation du MATCB au Canada. Dans l'avis de 2006, on demandait également de fournir des données sur les quantités de MATCB utilisées.

Aucune activité de fabrication du MATCB ni aucune importation de cette substance, en quantités supérieures au seuil de 100 kg/an, n’ont été déclarées pour l’année civile 2005.

Durant l’année civile 2006, aucune activité de fabrication du MATCB en quantité supérieure au seuil de 100 kg/an n’a été déclarée, mais de 100 à 1 000 kg de cette substance ont été importés au Canada dans des matières premières teintes.

Au total, quatre entreprises ont manifesté un intérêt pour cette substance en remplissant le formulaire Déclaration des parties intéressées dans le cadre de l'enquête de 2006 menée en application de l'article 71.

L'avis publié en application de l'article 71 de la LCPE1999 a fourni des renseignements sur les utilisations de cette substance aux cours des années civiles 2005 et 2006 (Canada, 2006 et 2008). Certaines utilisations du MATCB ayant été désignées confidentielles, elles n’ont pas été dévoilées dans le présent document. Cependant, ces utilisations ont été prises en compte pour l’évaluation des risques potentiels qu’entraîne la substance.

Le code d'utilisation suivant de la LIS a été indiqué pour le MATCB dans le cadre de l'inscription sur la LIS (1984 à 1986) : 13 – colorant/pigment/teinture/encre (Environnement Canada, 1988).

Aucune utilisation du MATCB à des fins autres que comme colorant de fibres textiles n’a été recensée.

Débit massique

Pour estimer les rejets potentiels de la substance dans l'environnement à différentes étapes de son cycle de vie, l'outil de mesure du débit massique a été créé (Environnement Canada, 2008a). Les données empiriques sur les rejets de substances particulières dans l'environnement sont rarement disponibles. On estime donc, pour chaque type d'utilisation connue de la substance, la proportion et la quantité des rejets dans les différents milieux naturels, ainsi que la proportion de la substance qui est transformée chimiquement ou envoyée dans des lieux d'élimination des déchets. À moins de disposer de données précises sur le taux ou le potentiel de rejet de cette substance provenant des sites d'enfouissement et des incinérateurs, l'outil de débit massique ne permet pas de quantifier les rejets dans l'environnement à partir de ces sources.

Les hypothèses et les paramètres d'entrée utilisés pour estimer les rejets sont fondés sur des renseignements obtenus de diverses sources, dont les réponses aux enquêtes sur la réglementation, Statistique Canada, les sites Web des fabricants, les bases de données et documents techniques, ainsi que sur les connaissances et les hypothèses des professionnels. Ce qui est particulièrement pertinent, ce sont les facteurs d'émission, généralement exprimés en fraction d'une substance rejetée dans l'environnement, notamment durant sa fabrication, sa transformation et son utilisation associées aux procédés industriels. Les sources de ces renseignements comprennent des documents sur des scénarios d'émission, souvent produits sous les auspices de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et les hypothèses par défaut utilisées par différents organismes internationaux de réglementation des produits chimiques. On a remarqué que le niveau d'incertitude entourant la masse de la substance et la quantité rejetée dans l'environnement augmente généralement vers la fin du cycle de vie.

Tableau 5. Estimation des rejets et des pertes de MATCB dans l'environnement, de sa transformation chimique et des quantités transférées aux lieux d'élimination, au moyen de l'outil de débit massique.

| Devenir | Proportion massique (%)1 | Principale étape du cycle de vie2 | |

|---|---|---|---|

| 1 Pour estimer les rejets de MATCB, dans l'environnement et la répartition de cette substance, on a puisé dans les documents suivants de l'OCDE : Textile Manufacturing Wool Mills (OCDE 2004) et Adhesive formulation (OCDE 2007). Les hypothèses particulières utilisées pour ces estimations sont résumées dans Environnement Canada, 2008b. 2 Étapes applicables : production; formulation; utilisation industrielle; utilisation par les consommateurs; durée de vie utile de l'article ou du produit; élimination des déchets. 3 Eaux usées avant toute forme de traitement, soit traitement des eaux usées sur le site même de l'entreprise ou à l'usine municipale de traitement des eaux usées. |

|||

| Rejet dans les milieux récepteurs : | |||

| dans le sol | 0,0 | s.o.3 | |

| dans l'air | 0,0 | s.o. | |

| dans les eaux usées3 | 10,0 | Utilisation par les consommateurs | |

| Transformation chimique (incinération) | 2,7 | Élimination des déchets | |

| Transfert vers les sites d'élimination des déchets (p. ex. enfouissement,) | 87,3 | Élimination des déchets | |

Selon les données de Statistique Canada et une analyse réalisée par Industrie Canada (2008), des colorants pourraient être importés dans des articles fabriqués. Afin d’évaluer le risque associé aux rejets et aux fuites potentiels de MATCB dans les milieux naturels, un ratio de 30/70 représentant les textiles fabriqués au Canada par rapport aux textiles importés a été utilisé pour estimer la quantité de colorants importés dans les textiles finis (Industrie Canada, 2008; Environnement Canada, 2008b) . Cette quantité importée a été incluse dans les calculs de l'outil de débit massique ainsi que dans les scénarios d'exposition plus détaillés.

Les résultats obtenus à l'aide de l'outil de débit massique indiquent que le MATCB pourrait être décelé dans les sites d'élimination de gestion des déchets (87,3 %), en raison de l'élimination éventuelle des articles fabriqués qui en contiennent. Une petite fraction (2,7 %) de déchets solides est incinérée, ce qui devrait causer une transformation chimique de la substance. En se fondant en grande partie sur les données contenues dans les scénarios d'émission de l'OCDE visant les utilisations de ce type de substances (OCDE 2004, 2007), on a estimé que 10,0 % du MATCB pourrait être rejeté dans les eaux usées, surtout en raison des activités associées à l'utilisation par les consommateurs de produits qui en contiennent. Même si cette possibilité n'est pas prise en considération dans l'outil de débit massique, cette substance pourrait être épandue sur les terres agricoles et les pâturages au Canada au titre de composante de biosolides qui sont couramment utilisés pour amender le sol.

Bien qu’une fraction importante de cette substance se retrouvera dans les sites d’enfouissement par l’élimination de produits fabriqués, les eaux usées sont considérées comme le principal milieu d’exposition résultant de l’utilisation du MATCB dans les produits de consommation. La présente évaluation porte donc essentiellement sur le risque d’exposition directe du biote dans le milieu aquatique.

Comme l’indiquent les résultats obtenus à l’aide de l’outil de débit massique (tableau 6), les rejets de MATCB dans les eaux usées devraient provenir essentiellement de l’usage de produits de consommation. Les valeurs moyennes à élevées de log Koe (données déduites à partir d'analogues de 1,8 à 5,1) et les valeurs élevées de log Kco (données déduites à partir d'analogues de 3,4 à 4,2) (voir le tableau 4) indiquent que ce colorant pourrait avoir une affinité pour les solides. Toutefois, le log Kco est une valeur calculée (voir la note 5 du tableau 4), et le potentiel d'adsorption des structures particulaires des colorants dispersés n'est généralement pas bien compris; par conséquent, l'importance de ce comportement particulier, en ce qui concerne le MATCB, est incertaine.

Selon les modèles de biodégradation aérobie, on s'attend à ce que la biodégradation du MATCB soit rapide (voir le tableau 7 cidessous).

Étant donné les valeurs estimatives du pKa (9,77 sous forme acide, 3,09 sous forme de base), il est peu probable que l'ionisation influe significativement sur la répartition ou la solubilité dans l'eau de la substance. Compte tenu de sa faible solubilité lorsqu'elle est rejetée dans l'eau, cette substance devrait agir comme une dispersion colloïdale (Yen et al.,1991). Elle sera donc essentiellement présente sous forme de particules solides ou adsorbée aux particules en suspension et finira par se déposer dans les matériaux du lit.Selon Razo-Flores et al., (1997), les colorants azoïques finissent par se retrouver dans des sédiments anaérobies, à cause de l'enfouissement des sédiments, ou dans des aquifères peu profonds (eau souterraine), en raison de leur nature récalcitrante dans le milieu aérobie. Ayant observé la transformation, par hydrolyse et réduction, d’un colorant azobenzénique dans les conditions anaérobies des sédiments, Yen et al. (1991) ont conclu que la plupart des colorants azoïques ne devraient pas persister dans les systèmes sédimentaires anaérobies.

La vitesse de volatilisation à partir de la surface de l'eau est proportionnelle à la constante de la loi de Henry (Baughman et Perenich, 1988). Baughman et Perenich (1988) mentionnent également que la volatilisation à partir de systèmes aquatiques devrait être un processus de perte peu important pour les colorants dispersés dont la valeur de la constante de la loi de Henry pour les analogues est faible à négligeable (10-8 à 10-1 Pa•m3/mol, tableau 5). Le transfert de ces substances dans l’atmosphère sous l’effet de leur volatilisation à la surface de sols secs et humides ne devrait pas être important, compte tenu des très faibles pressions de vapeur des colorants azoïques dispersés utilisés comme analogues (de 5,33 × 10-12 à 5,33 × 10-5 Pa) (tableau 5)le transport atmosphérique découlant du rejet de ces substances à la surface des sols secs et humides ne sera sans doute pas important. Ces données confirment le fait qu'en raison de l'état physique du MATCB (substances constituées de particules solides), il est peu probable que celui-ci soit rejeté par volatilisation dans l'air.

Persistance dans l'environnement

Aucune donnée expérimentale sur la dégradation du MATCB n'a été trouvée.

D'après l'Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Manufacturers (ETAD, 1995), les teintures, à part quelques exceptions, sont considérées comme essentiellement non biodégradables dans des conditions aérobies. Des évaluations répétées de la biodégradabilité immédiate et intrinsèque à l'aide d'essais acceptés (les Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques) ont confirmé cette hypothèse (Pagga et Brown, 1986; ETAD, 1992). Étant donné la structure chimique représentative du MATCB, rien ne permet de penser que sa biodégradation sera différente de la biodégradation des teintures décrite généralement (ETAD, 1995).

Les colorants dispersés se répandent dans le système aquatique principalement par la dispersion de fines particules en suspension. Ces colorants finissent par s'accumuler dans les couches aérobies des sédiments de surface où ils persistent jusqu'à ce que l'enfouissement des sédiments engendre des conditions propices à la réduction. Le taux d'accumulation de sédiments et l'ampleur de la bioturbation varient d'un site à l'autre. De ce fait, il est très difficile de déterminer le temps passé par les colorants dans les couches de sédiments aérobies. Cependant, il est probable que dans plusieurs cas il s'écoule plus de 365 jours. Une fois dans un milieu aérobie ou réducteur, les colorants azoïques peuvent se dégrader rapidement en constituants amines aromatiques de substitution, comme l'ont démontré Yen et al., (1989) qui ont déterminé que les valeurs de diminution de la demi-vie dans les sédiments compactés à une température ambiante d'un colorant benzothiazole azoïque (n° CAS 68133-69-7) se situaient entre 1,9 et 2,0 jours. Toutefois, dans un milieu anoxique profond, les produits de la biodégradation ne devraient pas présenter un potentiel d'exposition élevé pour la majorité des organismes aquatiques, et ce, parce que le contact des organismes avec le sédiment anoxique sera sans doute limité et aussi parce que les produits de dégradation amines devraient être irréversiblement liés aux sédiments, de sorte que la biodisponibilité sera très faible (Weber et al., 2001; Colon et al., 2002). Par conséquent, ces substances ne devraient pas s'avérer préoccupante pour l'environnement.

Comme on s’attend à ce que le MATCB soit rejeté dans les eaux usées, sa persistance a été évaluée principalement à l’aide de modèles RQSA de prévision de la biodégradation; l’utilisation de ces modèles est jugée acceptable dans la présente situation, car ces modèles sont basés sur la structure chimique et que la structure azoïque est représentée dans les ensembles d’apprentissage de tous les modèles de dégradation utilisés, ce qui augmente la fiabilité des prévisions ainsi établies L'analyse qui suit concerne principalement la partie de cette substance actuellement dissoute dans l'environnement, tout en tenant compte du fait qu'il est probable qu'une grande partie de cette substance soit dispersée sous la forme de particules solides. Le MATCB ne contient pas de groupement fonctionnel susceptible d'entreprendre une hydrolyse dans un milieu aérobie, car les colorants sont connus pour être stables dans les milieux aqueux.

Le tableau 7 résume les résultats des modèles de prédiction RQSA disponibles sur la biodégradation du MATCB dans l'eau.

Tableau 6. Données modélisées sur la dégradation du MATCB dans l'eau

| Processus du devenir | Modèle et base du modèle | Valeur | Demi-vie prévue (jours) |

|---|---|---|---|

| 1 Le résultat s'exprime par une valeur numérique. 2 Le résultat s'exprime par un taux de probabilité. |

|||

| Biodégradation (aérobie) | BIOWIN, 2000, Sous-modèle 3 : enquête d'expert (biodégradation ultime) |

Processus du devenir | > 182 |

| Biodégradation (aérobie) | BIOWIN, 2000, Sous-modèle 5 : MITI probabilité linéaire |

Processus du devenir | > 182 |

| Biodégradation (aérobie) | BIOWIN, 2000, Sous-modèle 6 : MITI, probabilité non linéaire |

Processus du devenir | > 182 |

| Biodégradation (aérobie) | CATABOL c2000-2008 % DBO (demande biochimique en oxygène) |

Processus du devenir | > 182 |

Comme le montre le tableau 7, tous les modèles de biodégradation aérobie (BIOWIN 3, 5, 6 et CATABOL) portent à croire que la biodégradation du MATCB se fait lentement. De fait, les résultats de probabilité obtenus avec les modèles BIOWIN 5 et 6 sont bien inférieurs à 0,3, qui est le seuil suggéré par Aronson et al., (2006) pour trouver les substances qui ont une demi-vie de plus de 60 jours (selon les modèles de probabilité du MITI). En outre, les deux autres modèles de dégradation ultime, à savoir BIOWIN 3 et CATABOL, indiquent que cette substance sera persistante dans l'eau. Il convient de noter que la structure monoazoïque est représentée dans la base d'apprentissage des quatre modèles, ce qui augmente la fiabilité de ces prédictions.

Lorsque les résultats de probabilité et les modèles de dégradation ultime sont pris en compte, il y a un important consensus qui suggère que la demi-vie de la biodégradation dans l'eau est supérieure à 182 jours. Ce résultat correspond à ce qui est attendu de cette structure chimique (c.àd. peu de groupements fonctionnels dégradables).

L'utilisation d'un rapport d'extrapolation de 1:1:4 pour obtenir une demi-vie de biodégradation dans l'eau:les sols:les sédiments (Boethling et al., 1995) mène à une demi-vie de biodégradation ultime prévue supérieure à 182 jours dans le sol aérobie et à une demi-vie de biodégradation ultime prévue supérieure à 365 jours dans les sédiments oxiques. Cela indique que le MATCB est persistant dans le sol et les sédiments oxiques.

D'après les données modélisées (voir le tableau 7 ci-dessus), le MATCB répond aux critères de la persistance dans l'eau, le sol (demi-vies dans le sol et dans l'eau = 182 jours) et les sédiments (demi-vie dans les sédiments de > 365 jours) énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Canada, 2000).

Comme il fut mentionné précédemment, le MATCB ne devrait pas être volatil ni être présent en quantités appréciables dans l’air. Il ne devrait donc pas être transporté sur de grandes distances dans l’atmosphère.

Potentiel de bioaccumulation

Il n'existe aucune donnée expérimentale sur la bioaccumulation du MATCB.

Comme il est difficile de modéliser le potentiel de bioaccumulation de bon nombre de classes de colorants non solubles, y compris les colorants azoïques, les résultats sont généralement peu fiables Des propriétés prévues ou empiriques des colorants liées à la bioaccumulation (p. ex., log Koe) ne sont pas nécessairement pertinentes et peuvent être associées à un degré élevé d'erreur, ce qui limiterait l'utilité des valeurs calculées du facteur de bioconcentration (FBC) et du facteur de bioaccumulation (FBA). De plus, les colorants monoazoïques sortent habituellement du champ d'application des modèles de la bioaccumulation. De ce fait, nous n'avons pas tenu compte de ces modèles pour l'évaluation de bioaccumulation du MATCB dans la présente évaluation.

En l’absence de données expérimentales et de données modélisées propres au MATCB, le facteur de bioconcentration (FBC) estimatif du Disperse Orange 30 a été utilisé pour évaluer le potentiel de bioaccumulation du MATCB. . Il convient de noter que le Disperse Orange 30 et le MATCB ont un poids moléculaire semblable (450,28 g/mol et 493,18 g/mol, respectivement), mais des diamètres transversaux différents (MATCB : 1,29 à 2,20 nm et Disperse Orange 30 : 1,75 à 1,98 nm) et des groupements fonctionnels différents (voir le tableau 5). D’après les prévisions établies par modèle, le coefficient de partage octanol-eau du MATCB pourrait être inférieur à celui du Disperse Orange 30. L’utilisation de données de substitution d’un analogue chimique présentant un coefficient de partage octanol-eau plus élevé est considérée comme une méthode prudente, car cette caractéristique peut être associée à des substances biocumulatives.

Une étude sur la bioconcentration du Disperse Orange 30 indique qu'il est peu probable qu'il s'accumule dans l'organisme des poissons (Shen et Hu, 2008). Cette étude a été menée en conformité avec les Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques, n° 305B-1996, « Bioconcentration: Semi-Static Fish Test ». L'effet de bioconcentration du Disperse Orange 30 chez le poisson-zèbre (Brachydanio rerio) a été déterminé par un essai de 28 jours en régime semi-statique, avec renouvellement du milieu d'essai tous les deux jours. Afin de vérifier le potentiel de bioconcentration de la substance d'essai, une concentration nominale de 20 mg/L (concentration moyenne mesurée entre 0,028 et 0,28 mg/L approximativement) a été utilisée dans le cadre de cette étude.. Des échantillons ont été prélevés quotidiennement des milieux et des organismes d'essai, à partir du 26e jour jusqu'à la dernière journée de la période d'exposition de 28 jours. On a préparé les échantillons en extrayant le composant lipidique des poissons à l'étude. Les concentrations mesurées de la substance d’essai, la teneur en lipides des poissons et les facteurs de bioconcentration (FBC) calculés sont indiqués au tableau 7 qui suit.

Tableau 7. Concentration mesurée du Disperse Orange 30, teneur en lipides dans les poissons et calcul du facteur de bioconcentration

| Traitements (20 mg/L) |

Jour de l'échantillonnage | ||

|---|---|---|---|

| 26e jour | 27e jour | 28e jour | |

| Concentration mesurée de la substance d'essai dans les solutions extraites (mg/L) | < 0,028 | < 0,028 | < 0,028 |

| Quantité de la substance d'essai dans les lipides des poissons (mg) | < 1,68 | < 1,68 | < 1,68 |

| Poids total des poissons (g) | 2,07 | 2,13 | 2,53 |

| Concentration de la substance d'essai dans les poissons Cp (mg/kg) | < 0,81 | < 0,79 | < 0,66 |

| Concentration mesurée de la substance d'essai dans l'eau Ce (mg/L) | 0,028 ~ 0,28 | 0,028 ~ 0,28 | 0,028 ~ 0,28 |

| Teneur en lipides des poissons (%) | 0,81 | 0,57 | 1,25 |

| FBC | < 100 | < 100 | < 100 |

| FBC moyen | < 100 | ||

L'étude de Shen et Hu (2008) a été revue et jugée acceptable (voir l'annexe 3). La non-détection du Disperse Orange 30 dans les extraits de poisson (< 0,028 mg/L) indiquerait une solubilité limitée dans les lipides ou un potentiel limité de répartition dans les tissus des poissons des systèmes aqueux. En supposant que la concentration de la solution dans l'essai était égale à la valeur de solubilité de l'eau de 0,028 mg/L et en utilisant une concentration dans les poissons de 0,81 mg/kg comme une estimation de la pire éventualité, le facteur de bioconcentration pourrait être calculé comme inférieur à 100. Toutefois, dans toute étude, certaines incertitudes demeurent concernant les valeurs limites parce qu'il n'est pas facile de savoir quelle est la « vraie » valeur. Par contre, étant donné la structure et le comportement probable du MATCB et de l'analogue dans les systèmes aqueux, le faible résultat obtenu pour le facteur de bioconcentration n'est pas inattendu.

La plupart des colorants dispersés se présentent sous forme de fines particules dispersibles dont les fractions vraiment solubles sont limitées. L’ajout de groupements fonctionnels à la molécule peut toutefois en accroître la solubilité. Puisque le Disperse Orange 30 contient des groupements fonctionnels solubilisants (nitroso), on s'attendrait donc à une certaine solubilité du produit dans l'eau. Le MATCB ne contient pas de groupements fonctionnels qui pourraient être ioniques aux pH normalement observés dans l’environnement (de 6 à 9).

Bien que l'étude mentionnée ci-dessus constitue la preuve principale de l'absence de potentiel de bioaccumulation du MATCB, d'autres recherches appuient cette conclusion. Anliker et al., (1981) présentent des valeurs expérimentales sur la bioaccumulation dans les poissons pour 18 colorants monoazoïques dispersés, valeurs obtenues suivant les méthodes prescrites par le ministère du Commerce international et de l'Industrie du Japon (MITI). Le log des facteurs de bioaccumulation variait entre 0,00 et 1,76 et est exprimé en fonction du poids humide total des poissons (Anliker et al., 1981). Vu l'absence de déclaration des numéros de registre des substances chimiques et des structures chimiques, l'utilité de cette étude était limitée en ce qui a trait aux données déduites à partir d'analogues du MATCB. Des études de suivi, qui faisaient état des structures chimiques des colorants dispersés à l'essai, ont toutefois confirmé le faible potentiel de bioaccumulation de dix colorants azoïques du groupe nitro et ont indiqué un log des facteurs de bioaccumulation variant entre 0,3 et 1,76 (Anliker et Moser, 1987; Anliker et al., 1988). Des études du MITI viennent également appuyer le faible potentiel de bioaccumulation des colorants azoïques dispersés. Les FBC déclarés de trois colorants azoïques dispersés (nos CAS40690-89-9, 61968-52-3 et 71767-67-4), testés à une concentration de 0,01 mg/L, ont varié de < 0,3 à 47 (MITI, 1992). Une étude sur l'accumulation d'une durée de huit semaines réalisée par Brown (1987) montre également qu'aucun des douze colorants dispersés ayant été testés ne s'accumulait chez la carpe.

Les seuls éléments de preuve pouvant indiquer que le MATCB pourrait avoir un potentiel élevé de bioaccumulation résident dans les valeurs moyennes à élevées de log Koe pour les autres colorants azoïques, y compris le Disperse Orange 30 (tableau 4). Malgré les valeurs élevées du log Koedéduites du Disperse Orange 30 et d'autres substances azoïques, la preuve de la bioaccumulation des colorants azoïques dispersés est insuffisante (Anliker et al., 1981; Anliker et Moser, 1987, MITI, 1992. Selon les auteurs qui ont mesuré des valeurs élevées du log Koe et de faibles facteurs de bioaccumulation concomitants pour les colorants azoïques dispersés, les facteurs d'accumulation faibles pourraient s'expliquer, dans certains cas, par leur faible liposolubilité absolue (Brown, 1987) ou leur poids moléculaire relativement élevé, ce qui pourrait rendre difficile le transport de ces substances à travers les membranes des poissons (Anliker et al., 1981; Anliker et Moser, 1987). Il se peut aussi que le manque de biodisponibilité et le comportement de répartition limité imposés par les conditions d'essai sur le facteur de bioconcentration restreignent l'accumulation dans les tissus lipidiques des poissons.

Selon l'ETAD (1995), les caractéristiques moléculaires indiquant une absence de bioaccumulation sont un poids moléculaire supérieur à 450 g/mol et un diamètre transversal supérieur à 1,05 nm. D'après une étude récente menée par Dimitrov et al., (2002); Dimitrov et al., (2005) et le BBM (2008), la probabilité qu'une molécule traverse des membranes cellulaires à la suite d'une diffusion passive diminue de façon importante lorsque le diamètre transversal maximal (Dmax) augmente. Sakuratani et al. (2008) ont également étudié l'effet du diamètre transversal sur la diffusion passive à l'aide d'un ensemble d'essais comptant environ 1 200 substances chimiques nouvelles et existantes. Ils ont observé que les substances dont le potentiel de bioconcentration n'était pas très élevé avaient souvent un Dmax> 2,0 nm ainsi qu'un diamètre effectif (Deff) > 1,1 nm.

Le MATCB a un poids moléculaire de 493,18 g/mol et un Dmax = 2,2 nm, ce qui indiquerait qu'il y a une possibilité de réduction importante du taux d'absorption dans l'eau et de la biodisponibilité in vivo.

Vu l’absence d’accumulation observée durant les essais de bioconcentration réalisés avec des substances azoïques semblables et compte tenu du poids moléculaire du MATCB, on considère que cette substance a un faible potentiel de bioaccumulation. Par conséquent, on a conclu que le MATCB ne répond pas au critère de bioaccumulation (FBC, FBA > 5000) énoncé dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation(Canada 2000).

Évaluation des effets sur l'environnement

A – Dans le milieu aquatique

Il n'existe aucune donnée expérimentale sur la toxicité aquatique pour le MATCB. Les données sur le pigment Orange 61 et le Disperse Orange 30 ont donc été utilisées comme données de substitution, ces composés étant considérés comme les analogues les plus proches pour combler le manque de données permettant d’évaluer le potentiel d’effets nocifs du MATCB sur l’environnement.

Le pigment Orange 61 et le MATCB contiennent les mêmes groupements fonctionnels, mais le pigment Orange 61 a un poids moléculaire plus élevé (760,08 g/mol) et un diamètre transversal plus large (de 2,22 à 2,98 nm) que le MATCB (tableau 5). On s’attend donc à ce que le pigment Orange 61 soit moins biodisponible et, par conséquent, moins toxique. Cependant, comme il fut mentionné dans les sections sur le devenir et la bioaccumulation, on s’attend également à ce que la biodisponibilité du MATCB soit faible.

Selon la fiche signalétique publiée par Kremer Pigmente (Kremer, 2003), le pigment Orange 61 a une CL50supérieure à 100 mg/L chez la carpe (tableau 9). Cependant, les détails expérimentaux entourant cette étude n'ont pas été fournis, ce qui ne permet pas de l'évaluer. Sur la même fiche signalétique, il est indiqué que la CI50 du pigment Orange 61 est supérieure à 100 mg/L, pour ce qui est de l’inhibition de la croissance des bactéries dans les eaux usées. Bien que cette étude ait été réalisée conformément à la Ligne directrice 209 de l’OCDE (Kremer, 2003), peu de détails ont été fournis sur les conditions d’essai.

Les données empiriques sur la toxicité du Disperse Orange 30 ont également été prises en considération (tableau 9). La différence structurelle entre le Disperse Orange 30 et le MATCB

a été relevé. Le MATCB devrait avoir un coefficient de partage octanol-eau quelque peu plus bas. On considère donc qu’une analyse comparative des données de Disperse Orange 30 pourrait être prudente et donner une réponse appropriée aux incertitudes reliées à l’évaluation de la toxicité environnementale de MATCB.

Une étude présentée pour le compte de l'ETAD renferme des données sur l'écotoxicologie aiguë pour les poissons, les invertébrés, les algues et les bactéries du Disperse Orange 30 (Brown, 1992). Des études sur la toxicité du Disperse Orange 30 font mention d’une CL50 de 710 mg/L après 96 h chez le poisson zèbre, d’une CE50 de 5,8 mg/L après 48 h chez Daphnia magna et d’une CE50 (effets sur la croissance) de 6,7 mg/L après 72 h chez Scenedesmus subspicatus (tableau 9); la fiabilité de ces résultats n’a toutefois pas pu être vérifiée, car les études originales n’ont pas été fournies.

Environnement Canada a reçu d'autres données sur le Disperse Orange 30, lesquelles ont été fournies sur une base volontaire. Une CL50 supérieure à 700 mg/L a été établie chez la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) (Sandoz, 1975). Après évaluation fondée sur un sommaire de rigueur d'études, il a été conclu que l'étude (Sandoz, 1975) était inacceptable (voir l'annexe 3).

Une étude portant sur la toxicité aiguë Disperse Orange 30 chez la truite arc-en-ciel (CL50 déclarée supérieure à 100 mg/L) été aussi présentée à Environnement Canada (tableau 9) (Safepharm Laboratories Ltd., 1990). Après avoir évalué la fiabilité de l'étude à l'aide d'un sommaire de rigueur d'études, on a décidé de lui accorder un degré de confiance faible en raison du manque de détails (annexe 3).

Tableau 8. Données empiriques sur la toxicité aquatique du Pigment Orange 61 et du Disperse Orange 30

| Substance chimique à l'essai et n° CAS | Organisme d’essai | Type d'essai et durée (en heures) | Paramètre ultime | Valeur (mg/L) | Fiabilité de l'étude | Référence |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 CL50 - La concentration d'une substance que l'on estime létale pour 50 % des organismes d'essai. 2 IC50– La concentration à laquelle on estime qu'une substance inhibe à 50 % la croissance des organismes auxquels elle est administrée. 3 CE50 – La concentration à laquelle on estime qu'une substance a un certain effet toxique sublétal chez 50 % des organismes auxquels elle est administrée. |

||||||

| Pigment Orange 61 (40716-47-0) | Carpe commune | Toxicité aiguë (96 h) | CL501 | > 100 | n.d. | Kremer, 2003 |

| Bactérie | Toxicité aiguë (96 h) | CI502 | > 100 | Acceptable | ||

| Disperse Orange 30 (5261-31-4) | Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) |

Toxicité aiguë (48 h) | CL50 | > 700 | Inacceptable | Sandoz, 1975 |

| Truite arc-en-ciel (Salmo gairdneri) |

Toxicité aiguë (96 h) | CL50 | > 100 | Confiance faible | Safepharm Laboratories Ltd, 1990 | |

| Poisson-zèbre | Toxicité aiguë (96 h) | CL50 | 710 | n.d. | Brown, 1992 | |

| Daphnia magna | Toxicité aiguë (48 h) | CE503 | 5,8 | |||

| Scenedesmus subspicatus | Toxicité aiguë (72 h) | CE50 | 6,7 | |||

| Bactérie | Toxicité aiguë | CI50 | > 100 | |||

Les résultats des études de toxicité portant sur le Pigment Orange 61 et le Disperse Orange 30 correspondent habituellement à ceux de diverses autres études de toxicité portant sur des colorants azoïques, lesquelles font état d'effets aigus (CL50 et CE50) dont les valeurs se situent entre 7 et 505 mg/L pour les poissons, les invertébrés et les algues (Environnement Canada, 1995; Brown, 1992; Cohle et Mihalik, 1991; Little et Lamb, 1973).

En général, à cause de leur faible hydrosolubilité (< 1 mg/L), on s'attend à ce que les colorants dispersés aient peu d'effets écologiques aigus (Hunger, 2003). Les valeurs de toxicité obtenues d'études empiriques menées avec le Disperse Orange 30 et plusieurs substances analogues de même nature confirment que tel est le cas, la Daphnia étant la plus sensible de tous les organismes assujettis aux essais. Bien que l'interprétation des résultats de ces essais soit compliquée par le fait que les valeurs obtenues (c.-à-d. CE50 et CL50) sont vraisemblablement nettement supérieures à la solubilité des substances d'essai et sont sans doute le résultat d'effets toxiques indirects, les données disponibles indiquent vraiment que la toxicité du MATCB est sans doute faible.

Une gamme de prévisions de la toxicité aquatique pour le MATCB a également été obtenue à l'aide de modèles RQSA. Toutefois, comme c'était le cas pour la bioaccumulation, ces prévisions des RQSA sur l'écotoxicité n'ont pas été jugées fiables à cause de l'erreur possible associée aux paramètres d'entrée et de la nature particulière des colorants dispersés, ainsi que des propriétés structurales et/ou physiques et chimiques qui sont hors du domaine d'applicabilité des modèles.

L'information empirique disponible au sujet de l'écotoxicité d'autres composés colorants azoïques indique que le MATCB ne constitue pas un danger très élevé pour les organismes aquatiques.

B – Dans d'autres milieux naturels

Étant donné que le MATCB peut s'accumuler dans les sédiments et pénétrer dans le sol potentiellement à partir des biosolides communément utilisées pour amender les sols ou à partir de l'élimination de produits qui se dégradent et rejettent du MATCB, il est souhaitable d'obtenir les données de toxicité vis-à-vis des organismes dans les sédiments et dans le sol. Néanmoins, on n'a trouvé aucune étude pertinente concernant les effets du MATCB ou de ses analogues sur l'environnement dans d'autres milieux que l'eau. En dépit de l'absence d'étude appropriée sur les effets écologiques de ce composé dans le sol, compte tenu des données sur la toxicité des analogues pour les organismes aquatiques et vu son faible potentiel de bioaccumulation et son manque de biodisponibilité, celui-ci ne devrait pas vraiment être toxique pour les organismes vivant dans le sol. Pour les mêmes raisons, le potentiel de toxicité pour les espèces vivant dans les sédiments sera sans doute faible, même si cette hypothèse ne peut être confirmée en raison de l'absence de données appropriées complètes sur la toxicité des substances de cette nature chez ces organismes. En outre, le potentiel de toxicité du MATCB dans les sédiments anoxiques sera sans doute peu élevé, compte tenu de la faible biodisponibilité de ses produits de dégradation anaérobie.

Évaluation de l'exposition de l'environnement

Aucune donnée sur les concentrations du MATCB dans l'eau au Canada n'a été retracée. On a donc évalué les concentrations dans l'environnement sur la base des renseignements disponibles, y compris les estimations relatives aux quantités de la substance dans le commerce, aux taux de rejets et aux caractéristiques des cours d'eau récepteurs.

Comme au Canada on trouve cette substance essentiellement dans les produits de consommation, Mega Flush, outil d'Environnement Canada qui sert à estimer les rejets à l'égout issus d'utilisations par les consommateurs, a également été utilisé pour estimer la concentration possible de la substance dans différents cours d'eau récepteurs d'effluents issus des usines de traitement des eaux usées dans lesquelles ont été rejetés par les consommateurs des produits contenant cette substance (Environnement Canada, 2008c). Ce modèle est conçu de manière à fournir des estimations sur la base d'hypothèses prudentes en ce qui concerne la quantité de produit chimique utilisé et rejeté par les consommateurs. Il en résulte une concentration environnementale estimée de 5,4 × 10-5 mg/L.

Le rapport de 30/70 entre les textiles fabriqués au Canada et les textiles importés a été utilisé pour estimer la quantité de MATCB utilisée par les consommateurs. Les hypothèses suivantes ont été émises : la fraction perdue dans les égouts par suite de l'utilisation par les consommateurs était de 10 %; le taux d'élimination de la substance dans les eaux usées lors du premier traitement était de 60 %; les conditions de débit étaient faibles (valeurs du 10e percentile) dans les cours d'eau récepteurs. Les conséquences induites globalement par de telles hypothèses font que ce scénario est prudent.

Cela a permis d'obtenir une concentration environnementale estimée (CEE) maximale de 5,4 x 10-5 mg/L (Environnement Canada, 2008d).

Caractérisation des risques pour l'environnement

La démarche suivie dans cette évaluation écologique préalable consistait à examiner les divers renseignements à l'appui et à tirer des conclusions en suivant la méthode du poids de la preuve et le principe de prudence requis par la LCPE(1999). Les éléments de preuve pris en compte comprenaient les résultats d'un calcul du quotient de risque prudent, ainsi que des renseignements sur la persistance, la bioaccumulation, la toxicité intrinsèque, les sources et le devenir de la substance dans l'environnement.

Compte tenu des renseignements disponibles, on s'attend à ce que le MATCB soit persistant dans l'eau, le sol et les sédiments, mais il devrait avoir un faible potentiel de bioaccumulation. Les faibles quantités de cette substance importées au Canada, tout autant que les renseignements sur ses propriétés physico-chimiques et ses utilisations indiquent un potentiel faible de rejets dans l'environnement au Canada. . S'il est rejeté dans l'environnement, on s'attend à ce que le MATCB soit principalement déversé dans les eaux de surface où il devrait finir par se déposer dans les sédiments.

Si l'on s'appuie sur les données concernant des colorants azoïques semblables, le MATCB devrait présenter un potentiel faible à modéré de toxicité aiguë pour les organismes aquatiques.

En se fondant sur la concentration d'effet aigu nominale minimale (CE50) du Disperse Orange 30, on a estimé la concentration sans effet observé (CSEO) pour ceux-ci. On a obtenu une valeur critique de la toxicité de 5,8 mg/L sur 96 heures chez D. magna (CE50 de 96 h) (tableau 9) à partir des concentrations nominales. On a ensuite appliqué un facteur de 100 pour tenir compte de l'extrapolation de la toxicité aiguë à la toxicité chronique (à long terme) et de l'extrapolation des résultats en laboratoire pour une espèce à d'autres espèces potentiellement sensibles sur le terrain. Par conséquent, la concentration sans effet prédite est de 0,058 mg/L.

Concernant l'exposition attribuable principalement aux rejets à l'égout issus d'utilisations par les consommateurs, il est estimé d'après les résultats de Mega Flush que la concentration environnementale estimée ne dépassera pas la concentration sans effet observé quel que soit le site (c.-à-d. que les quotients de risque maximum sont de 0,001) (Environnement Canada, 2008d). Cela montre que les rejets par les consommateurs de MATCB dans le réseau d'égouts ne devraient pas être nocifs pour les organismes aquatiques.

Par conséquent, il est peu probable que cette substance ait des effets dommageables sur l'environnement au Canada.

Incertitudes dans l'évaluation des risques pour l'environnement

Toute la modélisation des propriétés physiques et chimiques d'une substance, ainsi que les caractéristiques de risque sont fondées sur les structures chimiques. Le MATCB ne peut être représenté par une structure chimique unique, car il est classé UVCB. Par conséquent, aux fins de la modélisation, une « structure représentative » qui fournit des estimations prudentes a été trouvée.

Une autre source d'incertitude sur le MATCB est liée à l'utilisation de données déduites à partir d'analogues concernant les propriétés physiques et chimiques ainsi que la toxicité, en raison du manque de données empiriques sur les colorants monoazoïques analogues ayant des groupements fonctionnels semblables. Cette incertitude est fondée sur le manque de données empiriques sur les colorants monoazoïques analogues ayant des groupements fonctionnels semblables. Même si les substances chimiques mentionnées (Pigment Orange 61 et Disperse Orange 30) présentent certaines similitudes avec le MATCB -- les deux étant des colorants azoïques dont le poids moléculaire est élevé, dont les diamètres transversaux sont de mêmes dimensions et dont les structures moléculaires solides se décomposent à une température supérieure à 120 °C (à 270 °C) et les deux étant « dispersibles » dans l'eau (c'est-à-dire pas entièrement « solubles ») -- leurs groupements fonctionnels comportent des différences. Ces différences de structure chimique accentuent les incertitudes existantes, car les propriétés, le devenir dans l'environnement et la toxicité du MATCB sont quelque peu différentes. Cependant, on a conclu que les similitudes étaient suffisantes (potentiel de biodisponibilité) pour inclure des données déduites à partir d'analogues afin de renforcer le poids de la preuve dans l'évaluation du MATCB.

L'évaluation de la persistance est limitée par le manque de données sur la biodégradation, ce qui a nécessité la production de prévisions modélisées. Bien que toutes les prévisions découlant de modèles s'accompagnent d'un certain pourcentage d'erreur, les résultats obtenus des modèles sur la biodégradation ont confirmé que la biodégradation du MATCB ne se fera sans doute pas rapidement dans des conditions oxiques et que le MATCB satisfait les critères en matière de persistance énoncé dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Canada 2000). Néanmoins, il est clair que la biodégradation anaérobie de la quantité de colorants azoïques biodisponibles présente dans les sédiments, à l'état d'amines constitutives, est bien plus rapide (demi-vie en jours) que la biodégradation aérobie. Bien que l'on ne s'attende pas à ce que les produits de dégradation amine soient biodisponibles, parce qu'ils se forment uniquement dans les sédiments anoxiques relativement profonds et qu'ils peuvent se lier irréversiblement aux sédiments par l'addition néophilique et le couplage radicalaire oxydant (Weber et al., 2001; Colon et al., 2002), cette question est une cause d'incertitude dans l'évaluation de la toxicité du MATCB.

L'évaluation de la bioaccumulation du MATCB a été limitée par le manque de données empiriques et l'incapacité des modèles disponibles à estimer de façon fiable la bioaccumulation de colorants azoïques. L'évaluation était plutôt fondée sur l'utilisation de données sur la bioaccumulation pour des substances azoïques présentant des caractéristiques chimiques semblables.

Il existe également des incertitudes liées au manque de données sur les concentrations du MATC dans l'environnement canadien. La quantité peu élevée de MATCB disponible au Canada et le fort taux d'élimination dans les usines d'épuration d'eaux usées indiquent qu'il est rejeté en quantités négligeables dans l'environnement canadien.

L'absence de données toxicologiques expérimentales concernant les organismes aquatiques est également à l'origine d'une certaine incertitude. En se fondant sur les données disponibles propres aux substances azotiques semblables et sur la faible hydrosolubilité du MATCB, on peut conclure que cette substance ne devrait pas être vraiment toxique pour les organismes aquatiques.

De plus, en ce qui concerne l'écotoxicité, le comportement de répartition prévu de cette substance montre que les données disponibles sur les effets ne permettent pas d'évaluer comme il se doit l'importance du sol et des sédiments comme milieu d'exposition. En effet, les seules données sur les effets qui ont été trouvées s'appliquent principalement aux expositions aquatiques pélagiques, même si la colonne d'eau peut ne pas être le moyen le plus préoccupant. Néanmoins, si l'on s'appuie sur la toxicité relativement faible de cette substance en milieu aquatique, le risque qu'elle soit dommageable pour les organismes vivant dans le sol et les sédiments devrait aussi être faible.

Évaluation de l'exposition

Aucune mesure du MATCB dans l'environnement n'a été relevée dans la littérature scientifique. D'après les renseignements sur ses rejets, les concentrations dans les milieux naturels devraient être négligeable.

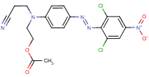

Les colorants dispersés tels que le MATCB sont utilisés dans l'industrie du textile afin de colorer les tissus synthétiques comme les polyesters et les polyamides. Les colorants dispersés tirent leur nom du processus de teinture utilisé (APE du Danemark, 1998). En raison de leur faible solubilité dans l'eau, les composés de colorant sont traditionnellement moulus en vue d'obtenir une fine poudre qui est ensuite dispersée dans de l'eau. Les molécules de colorant hydrophobes s'adsorbent alors au textile hydrophobe. La chaleur permet ensuite l'absorption du colorant par le textile (Chudgar et Oakes, 2003). Le MATCB ne crée pas de liaisons chimiques avec le textile; ainsi, la migration est possible. Il peut être utilisé comme agent de teinture des fibres synthétiques destinées aux textiles de vêtement personnels ou de maison.

Des estimations de la limite supérieure d'exposition ont été calculées pour deux scénarios. Le premier analysait l'exposition cutanée découlant du port de vêtements en tissu teint avec du MATCB par une personne. Le second analysait l'exposition par voie orale résultant du mâchonnement du tissu par des nourrissons et des jeunes enfants. On considère qu'il s'agit des voies d'exposition des plus probables. La dose interne provenant de l'exposition cutanée au MATCB a été estimée entre 0,1 et 4 µg/kg p.c. par jour pour tous les groupes d'âge portant un vêtement neuf, non lavé et présentant des propriétés d'indégorgeabilité bonnes à faibles (ETAD, 2004). Pour les enfants l'exposition par mâchonnement a été estimée à moins de 0,1 µg/kg p.c. par jour. Une étude récente a déterminé que la quantité de colorant dispersé migrant sur la peau de volontaires humains était de 300 à 600 fois plus faible que celle émise par les simulacres de sueur (Meinke et al., 2009). Cela conforte la nature prudente des estimations présentées. En outre, on estime que les colorants présents dans les textiles sont relâchés principalement au moment du lavage. Donc toute exposition potentielle diminue avec le temps. Des renseignements détaillés concernant les hypothèses utilisées dans ces calculs sont proposés aux annexes 3 et 4.

Évaluation des effets sur la santé

Le MATCB (n° CAS 106276-78-2) est un mélange de deux substances substance 4 et substance 5 comme illustré dans l’annexe 1comme composés majeurs. Dans le mélange du MATCB, on retrouve également le mélange de Pigment Orange 61 (n° CAS 40716-47-0) et le réactif résiduel n° CAS 43151-99-1 (annexe 5). La part de ces substances peut varier; c'est pourquoi chacune d'entre elles a été prise en compte dans la recherche d'information disponible concernant les effets sur la santé.

Aucune donnée empirique n'était disponible concernant un danger potentiel des quatre substances contenues dans le MATCB. Par conséquent, les modèles R(Q)SA in silico CASETOX (2008), DEREK (2008), Leadscope Model Applier (Leadscope, 2009) et Toxtree (2009). Un nombre limité de résultats positifs a été obtenu pour la cancérogénicité, mais la majorité des résultats sortaient du champ d'application des modèles. Les résultats concernant la génotoxicité étaient équivoques; par exemple, cinq résultats positifs et quatre résultats négatifs ont été obtenus pour le n° CAS 43151-99-1 (annexe 6). Étant donné que les données disponibles étaient limitées s'agissant de la toxicité potentielle du MATCB, les renseignements pertinents relatifs à ses analogues et aux produits de clivage azoïques potentiels ont également été pris en compte.

Un analogue structural potentiel du MATCB destiné à la déduction par analogie pour l'obtention de renseignements sur la toxicité pour la santé humaine a été déterminé. Il a été déterminé que l'Azobenzène-4,4ó-diamine (DAAB) (n° CAS 538-41-0) était un analogue du réactif résiduel du MATCB portant le n° CAS43151-99-1. Le DAAB s'est avéré mutagène avec l'activation de la faction S9 chez la Salmonella typhimurium pour les souches TA98 et TA1538, négatif avec l'activation de la fraction S9 pour les souches TA100, TA1535 et TA1537, et négatif sans activation de la fraction S9 pour les souches TA98, TA100, TA1535, TA1537 et TA1538 (Shahin, 1989). De plus, aucune cancérogénicité n'a été observée chez des souris BALB/c mâles et femelles consommant quotidiennement dans leur alimentation du DAAB à des doses pouvant atteindre 600 mg/kg pendant 60 semaines (suivi des souris assuré pendant 140 semaines) (Della Porta et Dragani, 1981).