Évaluation préalable pour le Défi concernant le

Archivée

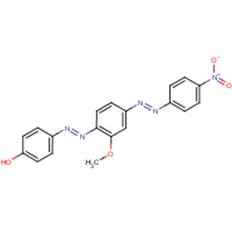

4-[[2-méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo)]phénol

Disperse Orange 29

Numéro de registre du Chemical Abstracts Service

19800-42-1

Environnement Canada

Santé Canada

Septembre 2011

Table des Matières

- Sommaire

- Introduction

- Identité de la substance

- Propriétés physiques et chimiques

- Sources

- Utilisations

- Rejets dans l'environnement

- Devenir dans l'environnement

- Persistance et potentiel de bioaccumulation

- Potentiel d'effets nocifs sur l'environnement

- Potentiel d'effets nocifs sur la santé humaine

- Conclusion

- Références

- Annexe 1 : Sommaires de rigueur d'étude pour les études clés

- Annexe 2 : Tableau sommaire des intrants des modèles de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité

- Annexe 3 : Absorption estimée de la limite supérieure d’absorption de Disperse Orange 29 à partir des textiles par divers groupes d’âge (µg/kg p.c. par jour) (Limite inférieure : exposition maximale estimée par les textiles grand teint. Limite supérieure : exposition maximale prudente)

- Annexe 4 : Estimation de l'exposition par la migration des colorants à partir des vêtements

- Annexe 5 : Sommaire des résultats de RQSA pour le Disperse Orange 29 et les produits potentiels de rupture des liaisons azoïques

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo)]phénol (ci-après appelé Disperse Orange 29), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 19800-42-1.

Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répondait aux critères environnementaux de catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, et il semble qu’elle soit commercialisée au Canada. L’évaluation des risques que présente le Disperse Orange 29 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure des substances.

Le Disperse Orange 29 est une substance organique principalement utilisée au Canada comme teinture à textile. Elle n’est pas produite naturellement dans l’environnement. D’après les renseignements fournis par l’industrie en réponse à l’enquête menée en application de l’article 71 de la LCPE (1999) au Canada, le Disperse Orange 29 n’a pas été fabriqué au Canada en 2006 ou en 2005. Une entreprise a importé 2 000 kg de cette substance au pays en 2006. En 2005, deux entreprises ont déclaré avoir importé du Disperse Orange 29 au Canada : une entreprise a importé entre 100 et 1 000 kg de cette substance, tandis qu’une autre en a importé entre 1 001 et 100 000 kg, soit dans des produits ou soit pour la fabrication de divers produits colorés.

En se basant sur les profils d’utilisation déclarés au Canada et sur certaines hypothèses, on pense que la majorité des quantités de Disperse Orange 29 utilisées au Canada se retrouvent en grande partie dans les sites d’élimination des déchets. On estime toutefois qu’une quantité importante (14,8 %) se retrouve dans les égouts. On croit que cette substance n’est pas soluble dans l’eau et n’est pas volatile, mais qu’elle est adsorbée sur des particules en raison de sa nature hydrophobe. Pour ces raisons, le Disperse Orange 29 se retrouvera sans doute dans les sédiments s’il est rejeté directement dans l’eau, et peut-être dans une moindre mesure dans les sols agricoles amendés avec des biosolides provenant de stations de traitement des eaux usées, après leur rejet dans l’eau. On est d’avis que le Disperse Orange 29 ne sera pas présent de manière significative dans d’autres milieux. De plus, il est peu probable qu’il fasse l’objet d’un transport atmosphérique à grande distance.

D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Disperse Orange 29 devrait être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. De nouvelles données expérimentales sur le potentiel de bioaccumulation de deux analogues à la structure relativement similaire semblent indiquer que ce colorant a un faible potentiel d’accumulation dans les tissus adipeux des organismes. Cette substance répond donc aux critères de la persistance, mais non à ceux de bioaccumulation énoncés dans leRèglement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, des données expérimentales sur la toxicité d’analogues chimiques amènent à penser que le Disperse Orange 29 n’entraîne pas d’effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques exposés à de faibles concentrations.

Pour la présente version finale de l’évaluation préalable, on a retenu un scénario d’exposition de l’environnement prudent, dans lequel une même station de traitement des eaux usées rejette la quantité maximum de Disperse Orange 29 selon les sondages les plus récents. De plus, étant donné que le Disperse Orange 29 peut être utilisé dans des produits de consommation, un scénario prudent de rejet provenant de l’utilisation par les consommateurs a été élaboré selon une estimation de la quantité de ce colorant dans les produits commerciaux au Canada. Les concentrations environnementales estimées dans l’eau étaient inférieures aux concentrations estimées sans effet calculées pour des espèces aquatiques sensibles.

À la lumière des renseignements disponibles, on conclut que le Disperse Orange 29 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur sa diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

On s’attend à ce que l’exposition de l’ensemble de la population au Disperse Orange 29 dans les milieux environnementaux soit négligeable. La population générale peut être exposée au Disperse Orange 29 en raison de son utilisation comme colorant pour les textiles et les tissus, cependant on s’attend à ce que l’exposition cutanée et orale soit faible. Aucune donnée empirique sur les effets sur la santé n’était disponible pour le Disperse Orange 29 ou pour des analogues fiables. Les dangers potentiels du Disperse Orange 29 sont reconnus à cause de sa possibilité de former de composés aromatiques aminés à partir de clivages azoïques. Toutefois, lorsque que considère que l’exposition prévue à la population est faible, les risques potentiels à la santé humaine sont considérés faibles aux présents niveaux d’exposition. On conclut que le Disperse Orange 29 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

D’après les renseignements disponibles, il est conclu que le Disperse Orange 29 ne répond pas aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] (Canada, 1999) exige que les ministres de l’Environnement et de la Santé procèdent à une évaluation préalable des substances qui répondent aux critères de catégorisation énoncés dans la Loi afin de déterminer si elles présentent ou sont susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine.

En se fondant sur l’information obtenue dans le cadre de la catégorisation, les ministres ont jugé qu’une attention hautement prioritaire devait être accordée à un certain nombre de substances, à savoir :

- celles qui répondent à tous les critères environnementaux de catégorisation, notamment la persistance (P), le potentiel de bioaccumulation (B) et la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques (Ti), et que l’on pense être commercialisées au Canada;

- celles qui répondent aux critères de catégorisation pour le plus fort risque d’exposition (PFRE) ou qui présentent un risque d’exposition intermédiaire (REI) et qui ont été jugées particulièrement dangereuses pour la santé humaine, compte tenu des classifications qui ont été établies par d’autres organismes nationaux ou internationaux concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction.

Le 9 décembre 2006, les ministres ont donc publié un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada(Canada, 2006a), dans lequel ils priaient l’industrie et les autres parties intéressées de fournir, selon un calendrier déterminé, des renseignements précis qui pourraient servir à étayer l’évaluation des risques, ainsi qu’à élaborer et à évaluer les meilleures pratiques de gestion des risques et de bonne gestion des produits pour ces substances d’importance prioritaire.

L’évaluation des risques écologiques présentés par la substance 4-[[2-méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo]- (qui sera appelée Disperse Orange 29 aux fins du présent document) a été jugée hautement prioritaire, car cette substance répond aux critères environnementaux de catégorisation pour la persistance, le potentiel de bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, et elle semble être commercialisée au Canada. Le volet du Défi portant sur cette substance a été publié dans la Gazette du Canada le 31 mai 2008 (Canada, 2008a, 2008b). En même temps a été publié le profil de cette substance qui présentait l’information technique (obtenue avant décembre 2005) sur laquelle a reposé sa catégorisation. Dans le cadre du Défi, des renseignements ont été fournis relativement aux propriétés, à la persistance, aux dangers et aux utilisations du Disperse Orange 29 et de certains de ses produits de formulation.

Même si l’évaluation des risques que présente le Disperse Orange 29 pour l’environnement est jugée hautement prioritaire, cette substance ne répond pas aux critères de catégorisation pour le PFRE ou le REI ni aux critères définissant un grave risque pour la santé humaine, compte tenu du classement attribué par d’autres organismes nationaux ou internationaux quant à sa cancérogénicité, à sa génotoxicité ou à sa toxicité sur le plan du développement ou de la reproduction.

Les évaluations préalables mettent l’accent sur les renseignements jugés essentiels pour déterminer si une substance répond aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999). Les évaluations préalables visent à examiner des renseignements scientifiques et à tirer des conclusions fondées sur la méthode du poids de la preuve et le principe de prudence[1].

La présente évaluation préalable prend en considération les renseignements sur les propriétés chimiques, les dangers, les utilisations et l’exposition, y compris ceux fournis dans le cadre du Défi. Les données pertinentes pour l’évaluation préalable de cette substance sont tirées de publications originales, de rapports de synthèse et d’évaluation, de rapports de recherche de parties intéressées et d’autres documents consultés lors de recherches documentaires menées récemment, jusqu’en juillet 2010. Les études importantes ont fait l’objet d’une évaluation critique; les résultats de la modélisation ont pu être utilisés dans la formulation des conclusions. Les informations disponibles et pertinentes présentées dans des évaluations des risques effectuées par d’autres instances ont été prises en compte. L’évaluation préalable ne constitue pas un examen exhaustif ou critique de toutes les données disponibles. Il s’agit plutôt d’un sommaire des renseignements essentiels qui appuient la conclusion.

La présente évaluation préalable finale a été préparée par le personnel du Programme des substances existantes de Santé Canada et d’Environnement Canada et elle intègre les résultats d’autres programmes exécutés par ces ministères. La section de la présente évaluation portant sur l’écologie a fait l’objet d’une étude consignée par des pairs ou d’une consultation de ces derniers. Des commentaires sur les portions techniques concernant la santé humaine ont été reçus de la part d’experts scientifiques désignés et dirigés par la Toxicology Excellence for Risk Assessment (TERA), notamment M. Larry Claxton, M. Bernard Gadagbui, M. Pertti Hakkinen, M. Glenn Talaska et Mme Pam Williams. De plus, l’ébauche de la présente évaluation préalable a fait l’objet d’une période de commentaires de 60 jours par le public. Bien que les commentaires venus de l’extérieur aient été pris en considération, Santé Canada et Environnement Canada sont seuls responsables du contenu final et des résultats de l’évaluation préalable. Les approches suivies lors des évaluations préalables dans le cadre du Défi ont été examinées par un groupe indépendant, soit le Groupe consultatif du Défi.

Les considérations et renseignements importants qui sous-tendent la présente évaluation sont présentés ci-après.

Nom de la substance

Aux fins du présent document, la substance phénol,

4-[[2-méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo]- sera appelée Disperse Orange 29, conformément à son nom dans le Colour Index (numéro dans le Colour Index : 26077; CII 2002-). Les renseignements sur l’identité de cette substance sont indiqués dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1. Identité de la substance pour le Disperse Orange 29

| Numéro de registre du Chemical Abstracts Service (n° CAS) | 19800-42-1 |

| Nom dans la LIS | 4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo)]phénol |

| Noms dans les inventaires[1] | Phenol, 4-[[2-methoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]- (TSCA, AICS, PICCS, ASIA-PAC) 4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo)]phénol(EINECS) Disperse Orange 29 (ENCS) C.I. disperse orange 029 (ECL) C.I. Disperse Orange 29, (4-[[2-methoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo)]phenol)(PICCS) |

| Autres noms | 4-[[4-[(p-nitrophenyl)azo]-2-methoxyphenyl]azo]phenol; C.I. Disperse Orange 29; Dianix Yellow Brown SE-R; Foron Yellow Brown SE-RL; Hisperse Orange C-GS; Intrasil Orange L 2R; Intrasil Orange L 2R200; Palanil Orange GL; phenol, p-[[2-methoxy-4-[(p-nitrophenyl)azo]phe-nyl]azo]-; Resolin Yellow Brown 3GL; Samaron Yellow Brown HRSL; Sumikaron Orange SE-RBL; Synten Orange P-GRL; 4-({2-methoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl}azo)phenol |

| Catégorie de la substance | Substances organiques définies |

| Classe chimique | Composés azoïques |

| Groupechimique | Composés diazoïques |

| Formule chimique | C19H15N5O4 |

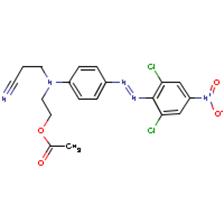

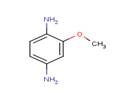

| Structure chimique |  |

| SMILES[2] | N(=O)(=O)c(ccc(N=Nc(ccc(N=NC(ccc(O)c1)c1)c2OC)c2)c3)c3 |

| Poids moléculaire | 377,36 g/mol |

[2] Simplified Molecular Input Line Entry System

La substance Disperse Orange 29 est un colorant diazoïque dispersé. Les deux liaisons azoïques (-N=N-) de cette molécule sont des groupes fonctionnels qui produisent de la couleur (EPA du Danemark, 1999). Les colorants peuvent être classés selon leur structure chimique, mais aussi selon leurs applications industrielles et les méthodes de teinture du substrat considéré (ETAD, 1995). Leur classification, qui inclut les colorants acides et directs, tend à refléter les regroupements basés sur les propriétés physiques et chimiques des substances. Un bref exposé des usages de ce colorant est consultable à la partie « Utilisations » du présent document.

On dispose de peu de données expérimentales sur les propriétés physiques et chimiques du Disperse Orange 29. À l’occasion de l’atelier sur les relations quantitatives structure-activité (RQSA) organisé par Environnement Canada en 1999 (Environnement Canada, 2000), des experts en modélisation ont déterminé que de nombreuses classes structurelles de pigments et de teintures sont « difficiles à modéliser » à l’aide de modèles RQSA. Les propriétés physiques ou chimiques de nombreuses classes structurelles de teintures et de pigments se prêtent mal à la prévision par modélisation, car on considère qu’elles « ne font pas partie du domaine d’applicabilité » (p. ex. domaines de la structure ou des paramètres des propriétés). Par conséquent, pour déterminer leur utilité potentielle, les domaines d’applicabilité des modèles RQSA aux teintures et aux pigments sont évalués au cas par cas.

Pour la présente évaluation, on considère que les modèles des RQSA utilisés pour prévoir les propriétés physiques et chimiques pour lesquels on manque de substances analogues au Disperse Orange 29 dans leur domaine d’applicabilité peuvent produire des résultats ayant un degré d’incertitude élevé. Par conséquent, une méthode par analogie a été employée pour déterminer les propriétés physiques et chimiques approximatives au tableau 2. Par la suite, ces propriétés ont été considérées dans l’évaluation de différentes sources de données. Le tableau 2 présente certaines propriétés physiques et chimiques (valeurs calculées et extrapolées) du Disperse Orange 29.

Un analogue est un produit chimique dont la structure est similaire à celle de la substance évaluée; il devrait donc avoir des propriétés physiques et chimiques, un comportement dans l’environnement et une toxicité semblables. Lorsque ce sont des données expérimentales pour un paramètre donné d’une substance analogue, celles-ci peuvent être directement utilisées ou avec un ajustement, comme estimation de cette valeur de paramètre pour la substance en cours d’évaluation.

Pour trouver des analogues acceptables, une revue des données pour plusieurs colorants azoïques dispersés a été effectuée (Anliker et al., 1981; Anliker et Moser, 1987; Baughman et Perenich, 1988; ETAD, 1995; Brown, 1992; Yen et al. 1989; Sijm et al., 1999). En plus de leurs similitudes structurelles avec le Disperse Orange 29, ces composés partagent d’autres caractéristiques importantes avec la substance, qui renforcent leur pertinence en tant qu’analogues. Cela comprend les propriétés influant sur leur devenir dans l’environnement comme des masses moléculaires élevées (généralement supérieures à 300 g/mol), un diamètre transversal similaire (entre 1,3 et 2,2 nm), des structures particulaires solides, un point de décomposition supérieur à 120 ºC et une « dispersabilité » dans l’eau (c’est-à-dire que ces composés ne sont pas entièrement « solubles »). De plus, leur pression de vapeur à température ambiante est négligeable, et ils sont stables dans des conditions environnementales, car ils ont été conçus pour l’être. D’autres analogues ont été sélectionnés aux fins de l’évaluation des effets sur la santé humaine, lorsque des données pertinentes existaient (voir la section du présent rapport consacrée au potentiel d’effets nocifs sur la santé humaine pour des précisions à cet égard).

Comme certains des colorants diazoïques ont été étudiés dans des conditions environnementales non pertinentes (à des températures élevées, par exemple) ou qu’ils ont été testés sous forme de composés purs, ou encore comme peu de renseignements permettaient d’évaluer la fiabilité de certaines études, des données confirmatoires sur les colorants dispersés azoïques, en général, sont incluses dans le tableau 2.

Tableau 2. Propriétés physiques et chimiques du Disperse Orange 29 et des analogues pertinents

| Propriété | Type[1] | Valeur | Température (°C) | Référence | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| État physique | Disperse Orange 29 | Poudre | Présentation de projet, 2008a | ||||||

| Point de décomposition[2] (ºC) |

Disperse Orange 29 | 223 à 223,8 | ETAD, 2005 | ||||||

| Analogue : Solvent Red 23 |

195 | PhysProp, 2006 | |||||||

| Analogue : Sudan IV (aussi connu sous le nom de Solvent Red 24) | 185 | MITI, 1992 | |||||||

| Analogue : Disperse Yellow 23 | 158 178 | Odabasoglu et al., 2003; Datyner, 1978 | |||||||

| Analogue : Disperse Orange 13 | 153 à 156,5 | Nishida et al., 1989 | |||||||

| Analogue : Disperse Orange 30 | 126,9 à 128,5 | ETAD, 2005 | |||||||

| Analogue : Disperse Blue 79 | 157 | PhysProp, 2006 | |||||||

| Analogue : Disperse Blue 79:1 | 132 153 |

Sijm et al., 1999; Yen et al., 1989 | |||||||

| Données analogues des colorants azoïques dispersés | 117 à 175 74 à 236 |

Anliker et Moser, 1987; Baughman et Perenich, 1988 | |||||||

| Point d’ébullition[3] (ºC) |

Sans objet | ||||||||

| Masse volumique (kg/m3) |

Non disponible | ||||||||

| Pression de vapeur (Pa) |

Analogue : Disperse Blue 79 | 4,53 x 10-7 | Clariant, 1996 | ||||||

| Données analogues des colorants azoïques dispersés | 5,3 x 10-12 à 5,3 x 10-5) (4 x 10-14 à 4 x 10-7 mm Hg) |

25 | Baughman et Perenich, 1988 | ||||||

| Analogue : Disperse Orange 13 | 0,18 à 0,42[4] | 191,5 à 211[4] | Nishida et al., 1989 | ||||||

| Constante de la loi de Henry (Pa·m3/mol) | Données déduites à partir d’analogues des colorants azoïques | 10-8 à 10-1 (10-13 à 10-6atm·m3/mol)[5] |

Baughman et Perenich, 1988 | ||||||

| Log Koe (coefficient de partage octanol-eau) (sans dimension) |

Disperse Orange 29 | 4,6[6] | Présentation de projet, 2008a | ||||||

| Analogue : Disperse Blue 79 | 4,1; 4,3[7] | Clariant, 1996; Brown, 1992 | |||||||

| Analogue : Disperse Blue 79:1 | 4,4; 4,8 | Sijm et al., 1999; Yen et al.,1989 | |||||||

| Analogue : Disperse Orange 30 | 4,2[8] | Brown, 1992 | |||||||

| Données analogues des colorants azoïques dispersés | 1,8 à 5,1 | Baughman et Perenich, 1988 | |||||||

| > 2 à 5,1 | Anliker et al., 1981; Anliker et Moser, 1987 | ||||||||

| Log Kco (coefficient de partage carbone organique-eau) (sans dimension) |

Données déduites à partir d’analogues, calculées | 3,4 à 4,2[9] | Baughman et Perenich, 1988 | ||||||

| Solubilité dans l’eau (mg/L) |

Analogue : Disperse Orange 29 | 42,9[6] | Présentation de projet, 2008a | ||||||

| Substance d’essai peu soluble dans l’eau | Présentation de projet, 2008a | ||||||||

| 0,0037 | 25 | Baughman et al., 1996 (estimé) | |||||||

| Analogue : Disperse Orange 13 | 0,345 | PhysProp, 2006 | |||||||

| Analogue : Disperse Yellow 23 | 0,00006 | 25 | Baughman et Perenich, 1988 | ||||||

| 0,00052 | Baughman et al., 1996 (estimé) | ||||||||

| 15,7 à 34,8[4] | 130 | Braun, 1991 | |||||||

| Analogue : Disperse Yellow 68 | 16,6[4] | 125 | Prikryl et al., 1979 | ||||||

| Analogue : Disperse Blue 79 | 0,0054 | 25 | Clariant, 1996 | ||||||

| 0,02[7] | Brown, 1992 | ||||||||

| Analogue : Disperse Blue 79:1 | 0,02 | Sijm et al., 1999 | |||||||

| 0,0052 | Yen et al., 1989 | ||||||||

| 0,00063[4] | 100 à 125 | Baughman et Perenich, 1988 | |||||||

| Analogue : Disperse Orange 30 | 0,07[8] | Brown, 1992 | |||||||

| Données analogues des colorants azoïques dispersés | < 0,01 | 20 | Anliker et Moser, 1987 | ||||||

| Très peu soluble dans l’eau | ETAD, 1995 | ||||||||

| 1,2 x 10-5 à 35,5 (4 x 10-11à 1,8 x 10-4 mol/L) |

Baughman et Perenich, 1988 | ||||||||

| Solubilité dans le n-octanol (mg/L) | Analogue : Disperse Orange 29 | 5 086 | ETAD, 2005 | ||||||

| Analogue : Disperse Orange 30 | 576 | ETAD, 2005 | |||||||

| Analogue : Disperse Blue 79:1 | 14 | Sijm et al., 1999 | |||||||

| Données analogues des colorants azoïques dispersés | 81 à 2 100 | 20 | Anliker et Moser, 1987 | ||||||

| pKa (constante de dissociation) (sans dimension) |

Analogue : isperse Orange 29 |

9,03 | ACD/pKa DB, 2005 | ||||||

| Analogue : Disperse Yellow 23 |

8,1 | Haag et Mill, 1987 | |||||||

[2] On utilise l’expression « point de décomposition », plutôt que le point de fusion car il est du domaine connu qu’à des températures élevées (supérieures à 200 °C), les colorants dispersés ne fondent pas, mais se carbonisent (ETAD, 1995).

[3] En général, la notion de point d’ébullition ne s’applique pas aux colorants dispersés. Dans le cas des colorants en poudre, on observe, à température élevée, une carbonisation ou une décomposition de la substance plutôt qu’une ébullition. Pour ce qui est des liquides et des pâtes colorantes, on observe l’ébullition du solvant seulement, alors que le composant solide qui ne s’est pas évaporé se décompose ou se carbonise (ETAD, 1995).

[4] Il est à noter que les essais de solubilité dans l’eau, dans ces études, ont été effectués à température très élevée et, par conséquent, les valeurs sont supérieures à celles auxquelles on peut s’attendre à température ambiante.

[5] Les valeurs de solubilité de cinq colorants azoïques dispersés (Disperse Orange 3, Disperse Red 1, Solvent Yellow 2, Dis. A. 5, Dis. A. 7) à 25 et 80 °C ont été utilisées par Baughman et Perenich (1988) pour calculer les constantes de la loi de Henry de ces colorants. Une plage de valeurs est utilisée pour signifier que la constante de la loi de Henry prévue, en ce qui concerne les colorants azoïques, se situe dans cette gamme.

[6] L’étude indique que le Disperse Orange 29 utilisé dans l’essai avait une dispersion de 20 % du colorant testé (70 % d’eau et 10 % de Reax).

[7] L’étude indique que le Disperse Blue 79 utilisé dans l’essai avait une pureté (de matières organiques) de 76 % et une dispersion à 20 % du colorant.

[8] L’étude indique que le Disperse Orange 30 utilisé dans l’essai avait une pureté (de matières organiques) de 73 % et une dispersion à 20 % du colorant.

[9] Les valeurs du log Kcosont fondées sur les calculs que Baughman et Perenich (1988) ont réalisés en utilisant une solubilité mesurée pour des colorants commerciaux, à un point de fusion supposé de 200 ºC.

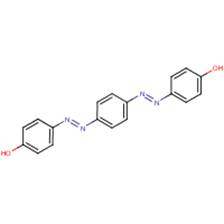

En raison du peu de données empiriques sur le Disperse Orange 29 et de l’erreur associée aux prédictions de la modélisation portant sur les colorants dispersés, certaines données empiriques sur les propriétés physiques et chimiques (tableau 2), des données sur la bioaccumulation (tableaux 6a et 6b) et des données sur la toxicité provenant d’analogues (tableau 7b) ont été utilisées pour étayer la preuve et les conclusions proposées dans cette évaluation préalable. Plus précisément, des données ont été obtenues sur quatre colorants diazoïques ayant une structure similaire : Disperse Yellow 23, Disperse Yellow 68, Disperse Orange 13, Solvent Red 23 et Solvent Sudan IV/Solvent Red 24) et six colorants monoazoïques ayant une structure similaire (Disperse Blue 79, Disperse Blue 79:1, Disperse Orange 30, Disperse Red 73, Disperse Orange 25 et Disperse Red 17). Les renseignements sur les substances, de même que les données empiriques sur les analogues utilisés dans le présent rapport, sont présentés dans le tableau 3a, alors que les poids moléculaires et les diamètres transversaux sont présentés dans le tableau 3b.

Tableau 3a. Analogues structuraux du Disperse Orange 29 pris en compte dans l’évaluation environnementale

| Nom commun (n° CAS) |

Nom dans la LIS | Structure | Similarités et différences de structure majeures avec le Disperse Orange 29 | Données empiriques disponibles[1] |

|---|---|---|---|---|

| Disperse Orange 29 (19800-42-1) |

4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo)] phénol |  |

Sans objet. Même substance. | État physique, point de fusion, log Koe, solubilité dans l’eau, solubilité dans le n-octanol |

| Disperse Yellow 23 (6250-23-3) |

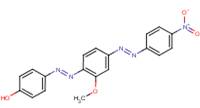

p-[[p-(Phénylazo)phényl]azo]phénol |  |

Similarité : Composé diazoïque aromatique constitué de trois anneaux et d’un groupement hydroxyle terminal Différences : Disperse Yellow 23 ne contient pas de groupement nitro terminal ni de groupement d’éthers |

Point de fusion, solubilité dans l’eau, pKa et toxicité aquatique |

| Disperse Yellow 68 (21811-64-3) |

p,p’-[p-Phénylènebis(azo)]bisphénol |  |

Similarité : Composé diazoïque aromatique constitué de trois anneaux et d’un groupement hydroxyle terminal Différences : Disperse Yellow 68 ne contient pas de groupement nitro terminal ni de groupement d’éthers, et comporte un groupement hydroxyle additionnel |

Solubilité dans l’eau |

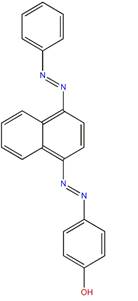

| Disperse Orange 13 (6253-10-7) |

p-[[4-(Phénylazo)-1-naphtyl]azo]phénol |  |

Similarité : Composé diazoïque aromatique constitué d’un groupement hydroxyle terminal Différences : Disperse Orange 13 contient un anneau de naphtalène et ne contient aucun groupement nitro terminal |

Point de fusion, hydrosolubilité, pression de vapeur |

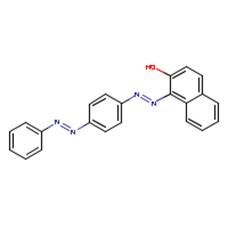

| Solvent Red 23 (85-86-9) |

1-[4-(Phénylazo)phénylazo]-2-naphtol |  |

Similarité : Composé diazoïque aromatique constitué d’un groupement hydroxyle Différences : Solvent Red 23 contient un anneau de naphtalène et ne contient aucun groupement nitro terminal ou d’éthers |

Point de fusion |

| Sudan IV (aussi connu sous le nom de Solvent Red 24) (85-83-6) |

1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol |  |

Similarité : Composé diazoïque aromatique possédant un anneau naphtalène avec un substituant hydroxyle. Même nombre d’anneaux. Différences : Deux groupements méthyle de plus – un sur chacun des anneaux simples. |

Point de fusion, toxicité, FBC |

| Disperse Orange 25 (31482-56-1) |

3-[Éthyl[4-[(4-nitrophényl)azo]phényl] amino]propionitrile |

|

Similarité : Composé azoïque aromatique constitué d’un groupement nitro terminal Différences : Pas de groupement azoïque second, Disperse Orange 25 contient un groupe fonctionnel nitrile et un groupe d’amines |

Toxicité pour les organismes aquatiques |

| Disperse Orange 30 (5261-31-4) |

Acétate de 2-[N-(2-cyanoéthyl)-4-[2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo]anilino]éthyle |  |

Similarité : Composé azoïque aromatique avec un groupement nitro terminal. Différences : Pas de groupement azoïque second, Disperse Orange 30 contient des groupes fonctionnels nitriles et carboxyliques et deux chlores. |

Bioaccumula-tion, toxicité pour les organismes aquatiques, log Koe |

| Disperse Blue 79 (12239-34-8) |

Diacétate de 2,2’-[[5-acétamide-4-[(2-bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-2-éthoxyphényl]imino]diéthyle |  |

Similarité : Composé azoïque aromatique constitué d’un groupement nitro terminal et d’un groupement d’éthers. Différences : Pas de second groupe azoïque, Disperse Blue 79 contient deux groupements carboxyliques, un groupement fonctionnel nitro additionnel, un aniline avec deux chaînes carbonées et un groupement de brome |

Point de fusion, pression de vapeur, log Koe, solubilité dans l’eau et toxicité de cette substance pour les organismes aquatiques |

| Disperse Blue 79:1 (3618-72-2) |

Diacétate de 2,2’-{[5-acétamido-4-(2-bromo-4,6-dinitrophénylazo)-2-méthoxyphényl]imino} diéthyle |

|

Similarité : Composé azoïque aromatique constitué d’un groupement nitro terminal et un groupement d’éthers. Différences : Pas de second groupe azoïque, Disperse Blue 79:1 contient deux groupements carboxyliques, un groupement fonctionnel nitro, et une aniline avec deux courtes chaînes carbonées |

Point de fusion, log Koe, solubilité dans l’eau, bioaccumulation et toxicité de cette substance pour les organismes aquatiques |

| Disperse Red 17 (3179-89-3) |

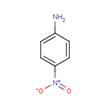

2,2'-{[3-Méthyl-4-(4-nitrophénylazo)phényl]imino}diéthanol |  |

Similarité : Composé azoïque aromatique constitué d’un groupement nitro terminal. Différences : pas de second groupe azoïque, Disperse Red 17 contient un groupement hydroxyle additionnel et une aniline avec deux courtes chaînes carbonées |

Toxicité pour les organismes aquatiques |

| Disperse Red 73 (16889-10-4) |

2-({4-[(2-Cyanoéthyl)(2-phényléthyl)amino]phényl} azo)-5-nitrobenzonitrile |

|

Similarité : Composé azoïque aromatique constitué d’un groupement nitro terminal. Différences : Pas de second groupe azoïque, Disperse Red 73 contient deux groupements fonctionnels nitriles et aucun groupe d’éthers, et une aniline avec deux courtes chaînes carbonées |

Toxicité pour les organismes aquatiques |

Tableau 3b. Comparaison de la masse moléculaire et du diamètre transversal des colorants dispersés monoazoïques et diazoïques considérés comme des analogues structuraux

| Substance | N° CAS | Nom commun | Masse moléculaire (g/mol) | Minimum-maximum Dmax(nm)[1] |

|---|---|---|---|---|

| Colorants diazoïques | 19800-42-1 | Disperse Orange 29 | 377 | 1,56-2,19 |

| 6250-23-3 | Disperse Yellow 23 | 302 | 1,50-2,07 | |

| 6253-10-7 | Disperse Orange 13 | 352 | 1,56-2,07 | |

| 85-86-9 | Solvent Red 23 | 352 | 1,50-2,03 | |

| 85-83-6 | Sudan IV | 380 | 1,50-2,03 | |

| 21811-64-3 | Disperse Yellow 68 | 318 | 2,09-2,14 | |

| Colorants monoazoïques analogues | 12239-34-8 | Disperse Blue 79 | 639 | 1,69-2,05 |

| 3618-72-2 | Disperse Blue 79:1 | 625 | 1,43-2,03 | |

| 5261-31-4 | Disperse Orange 30 | 450 | 1,75-1,98 | |

| 16889-10-4 | Disperse Red 73 | 348 | 1,31-1,93 | |

| 31482-56-1 | Disperse Orange 25 | 323 | 1,37-1,95 | |

| 3179-89-3 | Disperse Red 17 | 344 | 1,41-1,86 |

Il faut noter qu’il existe plusieurs incertitudes associées à l’utilisation des données physiques, chimiques, toxicologiques et de bioaccumulation disponibles pour les substances. Toutes ces substances appartiennent à la même classe chimique, à savoir les composés azoïques (un sous-ensemble comporte deux liaisons azoïques et un autre comporte une liaison azoïque) et sont utilisées à des fins industrielles similaires (colorants dispersés et teintures avec deux solvants). Toutefois, ces substances présentent des différences liées à leur groupement fonctionnel propre (voir le tableau 3a ci-après) et à leur taille moléculaire. En dépit du fait que les colorants monoazoïques comportent des masses moléculaires plus élevées que les colorants diazoïques, leur état physique, leur point de fusion, leur solubilité dans l’eau, leur log Koe et leurs diamètres transversaux comparables (tableau 3b) offrent un fondement raisonnable permettant de conclure que les colorants monoazoïques auront un comportement semblable à celui des colorants diazoïques dans l’environnement, et présenteront une biodisponibilité à peu près égale, et que leur utilisation comme analogues du Disperse Orange 29 était donc acceptable.

Le Disperse Orange 29 n’est pas produit naturellement dans l’environnement.

Des enquêtes menées récemment auprès de l’industrie en 2005 et 2006 par le truchement d’avis publiés dans laGazette du Canada conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), ont permis de recueillir des renseignements récents (Canada, 2006b et 2008b). Ces avis nécessitaient la fourniture de données sur la fabrication, l’importation et l’utilisation du Disperse Orange 29 au Canada. Dans l’avis de 2006, on demandait aussi des données sur les quantités de ce colorant utilisées. Dans le contexte des avis émis en vertu de l’article 71 de 2005 et 2006, les entreprises qui n’étaient pas tenues de fournir des données selon les critères établis, mais qui avaient un intérêt commercial se rapportant au Disperse Orange 29, ont été invitées à s’identifier en tant que parties intéressées.

En 2006, une entreprise a déclaré avoir importé 2 000 kg de Disperse Orange 29 (Environnement Canada, 2008a). En 2005, moins de quatre entreprises ont déclaré avoir importé de 100 à 100 000 kg de Disperse Orange 29 (Environnement Canada, 2006). Aucune entreprise n’a déclaré avoir fabriqué du Disperse Orange 29 à des quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg/année durant l’une ou l’autre année.

En 2006, un importateur de Disperse Orange 29 a déclaré en avoir vendu à 13 entreprises, la quantité maximale vendue étant de 261 kg au cours de cette année. Au total, trois entreprises se sont identifiées en tant que partie intéressée pour le Disperse Orange 29 en 2005 et 2006 (Environnement Canada, 2006, 2008a).

Au cours de l’élaboration de la Liste intérieure des substances (LIS), la quantité de Disperse Orange 29 déclarée avoir été fabriquée, importée ou commercialisée en 1986 était de 42 000 kg par huit entreprises (Environnement Canada, 1988).

Le Disperse Orange 29 a été reconnu comme substance chimique produite en faible quantité dans l’Union européenne (UE). Sa production au sein de l’Union européenne a été estimée entre 10 et 1 000 tonnes par an, environ (ESIS, 2008). Aux États-Unis, la production nationale de Disperse Orange 29 se situait dans l’intervalle de 10 000 à 500 000 livres pour les cycles de déclaration de 1986, 1990, 1994, 1998 et 2002 du programme Inventory Update Reporting de l’Environmental Protection Agency des États-Unis (USEPA, 1986-2002). Le Disperse Orange 29 a également été utilisé en Suède de 1999 à 2006, et au Danemark de 2003 à 2006 (SPIN, 2008).

Les produits contenant du Disperse Orange 29 peuvent entrer au Canada même s’ils n’ont pas été recensés en tant que tels dans l’enquête menée en vertu de l’article 71, en raison de leur importation involontaire dans les articles manufacturés ou de leurs quantités inférieures au seuil de déclaration de 100 kg établi pour l’enquête.

Des renseignements relatifs aux utilisations pour les années civiles 2005 et 2006 ont été recueillis en réponse aux avis publiés en application de l’article 71 de la LCPE (1999) (Canada, 2006b, 2008b). Les entreprises qui ont importé du Disperse Orange 29 en 2005 et en 2006 ont déclaré que leurs activités commerciales étaient liées au finissage de textiles et de tissus, et à la préparation de produits chimiques. L’importateur de Disperse Orange 29 en 2006 a indiqué avoir vendu la substance à 13 autres entreprises (Environnement Canada, 2008a). D’après des recherches additionnelles, ces entreprises font partie de l’industrie du textile et produisent des tissus d’intérieur, des vêtements de travail, des tissus techniques, des vêtements pour enfants, des sangles pour ceintures de sécurité et autres usages, des fermetures à glissière et d’autres produits textiles. Ces entreprises utilisent des textiles tels que le coton, le jersey, le molleton, le polyester et le tissu éponge (Industrie Canada, 2008a).

Au cours du processus d’inscription des substances dans la LIS (1984-1986), les codes d’utilisation « colorant - pigments/colorants/teintures/encre », « pigments, teintures et encres d’imprimerie », « secteur textile, fabrication primaire » et « produits textiles » ont été attribués au Disperse Orange 29.

Une analyse de l’information scientifique et technique révèle que le Disperse Orange 29 est surtout utilisé dans l’industrie du textile (SPIN, 2008) pour teindre le polyester, l’acétate et le nylon (CII, 2002). Les méthodes employées pour son application comprennent le thermosolage et l’impression (QPC, 2004), et les textiles colorés au Disperse Orange 29 peuvent servir à teindre des vêtements de travail et de sport ainsi que des tissus d’ameublement et pour automobile (Farbchemie Braun KG, 2008).

Au Canada, le Disperse Orange 29 ne figure pas dans la liste des additifs alimentaires autorisés du Règlement sur les aliments et drogues et n’est pas utilisé dans l’emballage alimentaire (Santé Canada, 2007)

Au Canada, le Disperse Orange 29 ne figure pas à l’article C.01.040.2 du Règlement sur les aliments et drogues parmi les colorants autorisés dans les médicaments (Canada, 1978). De plus, le Disperse Orange 29 n’est inscrit ni dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques (BDPP), ni dans la base de données sur les ingrédients non médicinaux interne de la Direction des produits thérapeutiques, ni dans la Base de données sur les ingrédients de produits de santé naturels (BDIPSN), ni dans la Base de données des produits de santé naturels homologués (BDPSNH) en tant qu’ingrédient médicinal ou non médicinal dans les produits pharmaceutiques finaux, les produits de santé naturels ou les médicaments vétérinaires (BDPP, 2010; BDIPSN, 2010; BDPSNH, 2010; courriel de la Direction des produits thérapeutiques de Santé Canada adressé au Bureau de gestion du risque de Santé Canada en avril 2010, source non citée).

Débit massique

Environnement Canada a développé une méthode pour estimer les pertes d’une substance pendant différentes étapes de son cycle de vie, y compris son devenir dans un produit ou un article fini (Environnement Canada, 2008). Cette méthode comprend une analyse du cycle de vie et un tableur (outil de débit massique) qui intègrent les renseignements sur la fabrication, l’importation et l’utilisation de la substance. En commençant par une masse définie de la substance, chaque étape du cycle de vie est par la suite évaluée jusqu'à ce que toute la masse ait été comptabilisée. Les facteurs pertinents sont étudiés, les incertitudes sont déterminées et des hypothèses peuvent être faites pendant chaque étape, selon les renseignements disponibles. Les pertes estimées représentent le bilan massique complet de la substance au cours de son cycle de vie et elles comprennent les rejets dans les eaux usées et dans d’autres milieux récepteurs (sol, air), la transformation chimique, le transfert vers les activités de recyclage et le transfert vers les sites d’élimination des déchets (sites d’enfouissement, incinération). Toutefois, à moins de disposer de données précises sur le taux ou le potentiel de rejet de cette substance provenant des sites d’enfouissement et des incinérateurs, la méthode ne permet pas de quantifier les rejets dans l’environnement à partir de ces sources. En fin de compte, les pertes estimées fournissent le premier volet de l’analyse de l’exposition à une substance et aident à estimer les rejets dans l’environnement et à mettre l’accent sur la caractérisation de l’exposition plus tard dans l’évaluation.

En général, les rejets d’une substance dans l’environnement peuvent découler de différentes pertes de la substance lors de sa fabrication, de son utilisation industrielle, de son utilisation commerciale et de son utilisation par les consommateurs. Ces pertes peuvent être regroupées en sept types : 1) déversements dans les eaux usées; 2) émissions atmosphériques; 3) perte dans le sol; 4) transformation chimique; 5) élimination sur les sites d’enfouissement; 6) perte par incinération; 7) élimination par recyclage (p. ex. le recyclage est jugé comme une perte et n’est plus pris davantage en compte). Ces pertes sont estimées à partir de données d’enquêtes réglementaires, de données de l’industrie, et de données publiées par différents organismes. Les rejets dans les eaux usées font référence aux eaux usées brutes avant tout traitement par des systèmes d'assainissement publics ou privés. De la même manière, les pertes par transformation chimique font référence aux modifications de l'identité de la substance qui peuvent avoir lieu au cours des étapes de fabrication, d'utilisation industrielle ou d'utilisation commerciale ou par les consommateurs, mais elles excluent celles qui ont lieu pendant les opérations de gestion des déchets telles que l'incinération et le traitement des eaux usées. La perte dans le sol inclut le transfert accidentel ou les fuites dans le sol ou sur les surfaces pavées ou non pavées pendant l'utilisation de la substance et sa durée de vie utile (p. ex. lors de l'utilisation de machinerie agricole ou d'automobiles). La perte dans le sol n'inclut toutefois pas les transferts après l'utilisation de la substance ou sa vie utile (p. ex. application sur le sol des biosolides et dépôts atmosphériques).

Les pertes estimées pour le Disperse Orange 29 au cours de son cycle de vie (fondées sur des hypothèses prudentes) sont présentées au tableau 4 (Environnement Canada, 2010a). Le Disperse Orange 29 n’est pas fabriqué au Canada au-delà des seuils de déclaration, par conséquent, les pertes estimées sont fondées sur les quantités importées déclarées en 2006.

Tableau 4. Estimation des pertes de Disperse Orange 29 au cours de son cycle de vie

| Type de perte | Proportion (%) | Étapes pertinentes du cycle de vie |

|---|---|---|

| Eaux usées | 14,8 | Utilisation industrielle, utilisation commerciale et par les consommateurs |

| Émissions atmosphériques | 0 | |

| Sol | 0 | |

| Transformation chimique | 0 | |

| Sites d’enfouissement | 82,6 | Utilisation industrielle, utilisation commerciale et par les consommateurs |

| Incinération | 2,6 | Utilisation industrielle, utilisation commerciale et par les consommateurs |

| Recyclage | 0 | |

| Total | 100 |

Comme le Disperse Orange 29 est principalement utilisé dans l’industrie textile, l’outil du débit massique a été alimenté en données concernant spécifiquement les colorants textiles pour la présente évaluation.

Selon les estimations, le Disperse Orange 29 est rejeté dans les eaux usées à 14,8 % durant son utilisation à des fins industrielles et aux étapes d’utilisation par les commerces et les consommateurs. Les hypothèses émises pendant cette étape comprennent les pertes pendant la manutention des contenants et les activités de coloration. On estime que la majorité du Disperse Orange 29 dans les textiles se perd dans l’élimination des déchets provenant d’article manufacturés (incinération 2,6 % et décharges 82,6 %). On suppose que les pertes dans le recyclage des textiles sont négligeables.

Les pertes estimées ci-dessus indiquent que le Disperse Orange 29 utilisé dans les textiles présente un potentiel de rejets dans l’environnement. En général, les eaux usées constituent un point d’entrée commun des substances dans l’eau, cela par l’intermédiaire des installations de traitement des eaux usées, et un point d’entrée dans le sol par l’intermédiaire de la gestion subséquente des boues résiduelles. Les émissions atmosphériques peuvent donner lieu à des dépôts atmosphériques dans le sol et l’eau. Lorsqu’une substance est transférée accidentellement vers les terres, elle peut pénétrer dans les égouts ou être transférée par le vent ou la pluie vers le sol proche. Lors d’activités de recyclage, la substance peut être acheminée dans l’eau ou le sol, selon les caractéristiques opérationnelles des installations. Enfin, les décharges ont le potentiel de lessiver des substances dans l’eau souterraine ou d’en rejeter dans l’atmosphère.

Selon les données de Statistique Canada et une analyse réalisée par Industrie Canada (2008b), on propose que les colorants textiles tels que le Disperse Orange 29 évalué dans le présent rapport pourraient être importés dans des articles manufacturés. À la suite de cette hypothèse, le rapport de textiles fabriqués au Canada et importés de 30/70 a été utilisé pour estimer la quantité de teinture importée dans les textiles (Industrie Canada, 2008b; Environnement Canada, 2008c). Cette quantité importée a été prise en compte dans les calculs de l’outil de débit massique pour le Disperse Orange 29 utilisé dans le secteur des textiles.

Les calculs présument qu’il n’y a aucun rejet de cette substance à partir des sites d’enfouissement, bien que des rejets à long terme soient possibles. Une petite fraction des déchets solides est incinérée, ce qui peut engendrer la transformation chimique de la substance. D’après les renseignements contenus dans les documents sur les scénarios d’émission de l’OCDE concernant la transformation et les utilisations associées à ce type de substance (OCDE, 2004), on estime que 14,8 % du Disperse Orange 29 utilisé dans les colorants textiles peuvent être rejetés dans les égouts (5,4 % découlant du traitement industriel et 9,4 % provenant des utilisations par les consommateurs).

D’après ce qui précède, les effluents d’eaux usées constituent le milieu qui reçoit la plus grande proportion de Disperse Orange 29 rejeté pendant l’utilisation du produit. On prévoit que la plus grande partie de la substance, qu’elle soit fixée aux textiles manufacturés ou aux boues des installations de traitement des eaux usées à la suite de rejets aux égouts, sera envoyée sous une forme solide (textiles) ou entraînée dans les boues vers des sites d’enfouissement (décharges). En plus d’être mis en décharge, une partie des biosolides produits par les installations de traitement des eaux usées peuvent être épandus sur des terres comme engrais ou comme amendement des sols destinés à des utilisations agricoles ou forestières ou encore devant être mis en valeur, et un petit pourcentage peut être incinéré.

Selon les résultats obtenus à l’aide de l’outil de débit massique (tableau 4), la substance Disperse Orange 29 est susceptible d’être rejetée dans les effluents d’eaux usées issus de sa transformation industrielle et de ses utilisations associées à des rejets dans les égouts. Les valeurs élevées de log Koe (4,6) et les valeurs élevées de log Kco déterminées par analogie (3,4 à 4,2) [voir le tableau 2] indiquent que cette substance pourrait avoir une affinité pour les solides. Toutefois, les log Kco sont des valeurs calculées, et non strictement expérimentales (voir la note 8 du tableau 2), et le potentiel d’adsorption des structures particulaires solides des colorants n’est généralement pas bien compris; par conséquent, l’importance de ce comportement particulier est incertaine.

Selon les modèles de biodégradation aérobie, il est attendu que la biodégradation du Disperse Orange 29 soit lente (voir le tableau 5 ci-dessous). Cette substance peut être épandue sur des sols au Canada involontairement du fait de sa présence dans les biosolides souvent utilisés pour enrichir le sol. De plus, la substance pourrait être libérée des textiles teints qui se retrouvent dans les sites d’enfouissement.

Étant donné les valeurs du pKa de 8,1 pour l’analogue Disperse Yellow 23 et une valeur pKaestimée à 9,03 pour le Disperse Orange 29 (tableau 2), on peut s’attendre à ce que cette substance chimique se comporte comme un acide faible et soit partiellement ionisée dans l’eau aux valeurs élevées de la gamme normale du pH dans l’environnement (8 à 9). Toutefois, en raison de la faible solubilité dans l’eau attendue du Disperse Orange 29 (tableau 2) et de son état particulaire, il est peu probable que l’ionisation à un pH élevé influe significativement sur la répartition de ces substances dans l’environnement ou sur leur solubilité dans l’eau. De ce fait, lorsqu’elle est rejetée dans l’eau, cette substance devrait se retrouver principalement sous forme solide ou être adsorbée aux particules en suspension pour enfin se déposer sur les matériaux du lit où elle devrait demeurer sous une forme qui n’est relativement pas biodisponible. Il a été indiqué que, vu le caractère récalcitrant des colorants azoïques en milieu aérobie, ces produits finissent par se retrouver dans des sédiments anaérobies, dans des aquifères peu profonds et dans l’eau souterraine (Razo-Flores et al., 1997). Cependant, comme le Solvent Red 23 est faiblement soluble dans l’eau et possède un Kco relativement élevé, il est peu susceptible d’être lessivé à partir des sédiments et des sols.

La vitesse de volatilisation à partir de la surface de l’eau est proportionnelle à la constante de la loi de Henry (Baughman et Perenich, 1988). Baughman et Perenich (1988) mentionnent également que la volatilisation à partir de systèmes aquatiques devrait être un processus de perte peu important pour les colorants dont la valeur de la constante de la loi de Henry pour les analogues est faible à négligeable

(10-8 à 10-1 Pa·m3/mol, tableau 2). Le transport dans l’air qui résulte de la perte de cette substance des sols superficiels humides et secs n’est pas très important pour cette substance comme l’indique sa très faible pression de vapeur (5,33 x (10-12 à 10-5) Pa; tableau 2). Ces données sont compatibles avec l’état physique (particule solide) des colorants diazoïques qui les rend peu sujets à la volatilisation. La valeur expérimentale de la pression de vapeur du Disperse Orange 13 n’est pas un indicateur utile de la volatilisation du Disperse Orange 29 étant donné qu’elle a été obtenue à une température élevée.

Persistance dans l’environnement

Les colorants doivent être très stables, d’un point de vue chimique, et résister à la photolyse pour être utiles. Ils sont donc pour la plupart considérés comme non biodégradables dans les conditions aérobies ambiantes (EPA du Danemark, 1999; ETAD, 1995). Des études dans lesquelles les épreuves généralement reconnues (p. ex., les lignes directrices de l’OCDE) de biodégradabilité immédiate et intrinsèque ont été appliquées ont permis de confirmer ce point (ETAD, 1992; Pagga et Brown, 1986). La dégradation abiotique, dont la photolyse et l’hydrolyse, ne devrait pas jouer un rôle important dans le devenir des colorants azoïques dans l’environnement (EPA du Danemark, 1999), même si une étude a montré une photodécomposition fortement accélérée de tels colorants en présence de matières humiques naturelles (Brown et Anliker, 1988).

La dégradation biotique des colorants azoïques peut se produire relativement rapidement dans des conditions anaérobies ou réductrices (Baughman et Weber, 1994; EPA du Danemark, 1999; ETAD, 1995; Isik et Sponza, 2004; Yen et al., 1991). Il a été déterminé que la perméabilité de la paroi cellulaire des bactéries constitue l’étape limitante du processus de réduction (EPA du Danemark, 1999). On observe chez les colorants azoïques une forte tendance à la rupture de la liaison azoïque avec formation d’amines aromatiques (EPA du Danemark, 1999; Hunger, 2005). Le potentiel de cancérogénicité des amines aromatiques varie considérablement en fonction de la structure moléculaire, des produits de décomposition cancérogènes étant associés avec des groupements fonctionnels de la benzidine, de l’aniline, du toluène et du naphtalène. Cependant, la formation de tels métabolites dans les sédiments anoxiques profonds n’entraînera habituellement pas d’exposition des organismes aquatiques. La minéralisation totale ou la dégradation subséquente de ces métabolites est une possibilité si ceux-ci sont déplacés (p. ex., par remise en suspension des sédiments) dans un milieu aérobie (EPA du Danemark, 1999; Isik et Sponza, 2004). Des amines aromatiques peuvent également être présentes comme impuretés dans les colorants azoïques offerts sur le marché, mais la rupture de la liaison de ces colorants lors du métabolisme demeure la principale source de telles amines (EPA du Danemark, 1999).

D’après une étude présentée sur la bioélimination du Disperse Yellow 23, cette substance est dégradée à 51 % en 14 jours (présentation de projet, 2008b). Toutefois, cette valeur expérimentale n’a pas pu être utilisée pour l’évaluation de la persistance du Disperse Orange 29, car l’étude a été considérée peu fiable en raison de renseignements insuffisants sur les conditions expérimentales (voir le sommaire de rigueur d’étude à l’annexe 1). Outre cette étude, aucune autre donnée expérimentale ou de comparaison sur la dégradation du Disperse Orange 29 n’a été relevée. Aucune donnée de surveillance environnementale n’ayant trait à la présence de ces colorants dans l’environnement canadien (air, eau, sol et sédiments) n’a été relevée.

Comme on s’attend à ce que le Disperse Orange 29 soit rejeté dans les eaux usées, sa persistance a surtout été examinée à l’aide de modèles de prévision RQSA sur la biodégradation aérobie dans l’eau. L’utilisation de ces modèles est jugé acceptable dans cette situation puisqu’ils sont fondés sur la structure chimique et que la structure diazoïque est représentée dans les ensembles d’étalonnage de tous les modèles BIOWIN utilisés, ce qui augmente la fiabilité des prédictions (Environnement Canada, 2007). L’analyse suivante concerne principalement la partie de cette substance actuellement dissoute dans l’environnement, tout en tenant compte du fait qu’il est probable qu’une grande partie de cette substance soit dispersée sous la forme de particules solides. Le Disperse Orange 29 et ses analogues ne contiennent pas de groupements fonctionnels susceptibles d’entreprendre une hydrolyse dans un milieu anaérobie (les colorants sont connus pour être stables dans les milieux aqueux). Le tableau 5 résume les résultats des modèles RQSA disponibles sur la biodégradation aérobie dans l’eau.

Tableau 5. Données modélisées sur la biodégradation du Disperse Orange 29

| Processus du devenir | Modèle et base du modèle |

Résultat et prévision du modèle | Demi-vie extrapolée (jours) |

|---|---|---|---|

| Biodégradation primaire | |||

| Biodégradation (aérobie) | BIOWIN, 2008[1] Sous-modèle 4 : enquête d’expert (résultats qualitatifs) |

3,2[2] « se biodégrade lentement » |

≥ 182 |

| Biodégradation ultime | |||

| Biodégradation (aérobie) | BIOWIN, 2008[1] Sous-modèle 3 : enquête d’expert (résultats qualitatifs) |

1,6[2] « se biodégrade très lentement » |

≥ 182 |

| Biodégradation (aérobie) | BIOWIN, 2008[1] Sous-modèle 5 : Probabilité linéaire, MITI |

-0,34[3] « se biodégrade très lentement » |

≥ 182 |

| Biodégradation (aérobie) | BIOWIN, 2008[1] Sous-modèle 6 : Probabilité non linéaire, MITI |

0[3] « se biodégrade lentement » |

≥ 182 |

| Biodégradation (aérobie) | TOPKAT, 2004 Probabilité |

0[3] n.d.[4] « se biodégrade lentement » |

≥ 182 |

| Biodégradation (aérobie) | CATABOL, C2004-2008 % DBO[5] (demande biochimique en oxygène) |

% DBO = 0 « se biodégrade très lentement » |

≥ 182 |

[2] Le résultat s’exprime par une valeur numérique de 0 à 5.

[3] Le résultat s’exprime par un taux de probabilité.

[4] n.d. : non disponible (hors du domaine du modèle).

[5] DBO : demande biochimique en oxygène.

Comme le montre le tableau 5, tous les modèles de biodégradation ultime (BIOWIN 3, 5, 6, CATABOL et TOPKAT) portent à croire que la biodégradation du Disperse Orange 29 se fait lentement en conditions aérobies dans l’eau. Toutefois, le résultat du modèle TOPKAT a été étiqueté non fiable pour ce type de structure. En fait, les résultats de probabilité des modèles BIOWIN 5 et 6 sont bien inférieurs à 0,3, ce qui est la limite suggérée par Aronson et al. (2006) pour trouver les substances qui ont une demi-vie de plus de 60 jours (selon les modèles de probabilité du MITI). En outre, les deux autres modèles de dégradation ultime, à savoir BIOWIN 3 et CATABOL, indiquent que le Disperse Orange 29 sera persistant dans l’eau.

Lorsque les résultats de probabilité et les modèles de dégradation ultime sont pris en compte, il y a un important consensus qui suggère que la demi-vie de la biodégradation ultime dans l’eau est supérieure ou égale à 182 jours. Ce résultat correspond à ce qu’on s’attend de ces structures chimiques (c.-à-d., peu de groupements fonctionnels dégradables, particules solides peu solubles).

Selon un ratio d’extrapolation de 1:1:4 pour la demi-vie associée à la biodégradation dans l’eau, le sol, les sédiments (Boethling et al., 1995), la demi-vie de dégradation ultime dans le sol aérobie est également supérieure ou égale à 182 jours, et la demi-vie dans les sédiments est supérieure ou égale à 365 jours. Cela indique que le Disperse Orange 29 devrait être persistant dans le sol et les sédiments.

D’après les données modélisées pour la dégradation ultime (voir tableau 5 ci-dessus) et l’avis d’expert (EPA du Danemark, 1999; ETAD, 1995), le Disperse Orange 29 répond aux critères de persistance dans l’eau, le sol (demi-vies en conditions aérobies dans le sol et dans l’eau ≥ 182 jours), les sédiments (demi-vie dans les sédiments aérobies de ≥ 365 jours) énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Canada, 2000).

Potentiel de bioaccumulation

On ne dispose pas de données expérimentales sur la bioaccumulation du Disperse Orange 29. Comme il est connu que les modèles de la bioaccumulation s’appliquent mal aux pigments et aux colorants, leurs prévisions ne sont pas considérées comme fiables pour les colorants diazoïques. La modélisation de la bioaccumulation n’a donc pas été employée pour évaluer le potentiel de bioaccumulation de ces substances.

Vu l’absence de données expérimentales et modélisées, les facteurs de bioconcentration (FBC) et de bioaccumulation (FBA) d’analogues structuraux ont été utilisés pour estimer le potentiel de bioaccumulation du Disperse Orange 29. D’après des études sur la bioconcentration d’analogues structuraux relativement proches, le Sudan IV (MITI, 1992) et le Disperse Orange 30 (Shen et Hu, 2008), l’accumulation du Solvent Red 23 dans les poissons serait peu probable (Sten et Hu, 2008). L’essai sur le Solvent Red 23 (tableau 6a) effectué par le ministère du Commerce international et de l’Industrie du Japon (MITI) à l’aide de carpes a généré une série de facteurs de bioconcentration faibles (inférieurs à 11 L/kg).

Tableau 6a. Données empiriques sur la bioaccumulation et la bioconcentration du Sudan IV, analogue du Solvent Red 23

| Organisme d’essai | Concentrations expérimentale (mg/L) et/ou source d’exposition | Paramètre (FBC, L/kg) | Référence |

|---|---|---|---|

| Carpe (Cyprinus carpio) |

0,35 | < 0,29 à 2,9 | MITI, 1992 |

| Carpe (Cyprinus carpio) |

0,035 | < 2,9 à 11 | MITI, 1992 |

L’essai de bioconcentration effectué par Shen et Hu (2008) a été réalisé selon les lignes directrices de l’OCDE (OCDE, 1996). La bioconcentration du Disperse Orange 30 chez le poisson zèbre (Brachydanio rerio) a été déterminée par un test semi-statique sur 28 jours, avec renouvellement du milieu de test tous les deux jours. Afin de vérifier le potentiel de bioconcentration de la substance d’essai, un essai en phase d’exposition à une concentration nominale de 20 mg/L (concentration moyenne mesurée entre 0,028 et 0,28 mg/L approximativement) a été mené en tenant compte du résultat obtenu lors de l’essai de toxicité aiguë pour le poisson. Des échantillons des deux solutions de test et des organismes d’essai ont été pris du 26e jour au 28ejour de la période de test d’exposition sur 28 jours. Les échantillons ont été préparés en extrayant le composant lipidique des poissons testés. La concentration mesurée de la substance d’essai, la teneur en lipides et le facteur de bioconcentration (FBC) figurent au tableau 6b.

Tableau 6b. Concentrations mesurées, teneur en lipides et calcul du FBC d’une substance analogue du Disperse Orange 30, d’après Shen et Hu (2008)

| Traitements (20 mg/L) | Durée d’échantillonnage | ||

|---|---|---|---|

| 26e jour | 27e jour | 28e jour | |

| Concentration mesurée de la substance d’essai dans les solutions extraites (mg/L) | < 0,028 | < 0,028 | < 0,028 |

| Contenu de la substance test dans les lipides du poisson (mg) | < 1,68 | < 1,68 | < 1,68 |

| Poids total des poissons (g) | 2,07 | 2,13 | 2,53 |

| Concentration de la substance d’essai dans les poissons Cp (mg/kg) | < 0,81 | < 0,79 | < 0,66 |

| Concentration mesurée de la substance test dans le Ce de l’eau (mg/L) | 0,028 ~ 0,28 | 0,028 ~ 0,28 | 0,028 ~ 0,28 |

| Contenu lipidique du poisson (%) | 0,81 | 0,57 | 1,25 |

| FBC | < 100 | < 100 | < 100 |

| FBC moyen | < 100 | ||

L’étude de Shen et Hu (2008) a été révisée et considérée comme acceptable (voir l’annexe 1). Le très faible niveau de détection dans les extraits de poisson (< 0,028 mg/L) indiquerait une solubilité limitée dans les lipides ou un potentiel limité de répartition dans les tissus des poissons des systèmes aqueux. Toutefois, il existe une incertitude associée aux valeurs limites dans toute étude, car la « vraie » valeur n’est pas connue. Par contre, étant donné la structure et le comportement probable des colorants dispersés dans les systèmes aqueux, le faible résultat obtenu pour le FBC n’est pas inattendu. La plupart des colorants dispersés, ainsi que leur nom le laisse entendre, se présentent sous la forme de fines particules dispersibles avec des fractions réellement solubles limitées. Leur solubilité peut, toutefois, être augmentée en ajoutant à la molécule des groupements fonctionnels polarisés. Or, même si le Disperse Orange 29 comprend certains groupements fonctionnels solubilisants (groupements phénols), les valeurs expérimentales disponibles pour leur solubilité (qui varient de 0,000 06 à 0,345 mg/L) sont relativement faibles, soit inférieures ou comparables, par moins d’un ordre de grandeur, à la solubilité dans l’eau du Disperse Orange 30 (c.-à-d. 0.07 mg/L). Par conséquent, le Disperse Orange 29 devrait avoir une biodisponibilité et un potentiel de bioconcentration similaires ou inférieurs à ceux du Disperse Orange 30.

L’étude susmentionnée constitue un élément de preuve de première importance permettant de croire que le Disperse Orange 29 ne serait pas bioaccumulable, et d’autres recherches viennent appuyer également cette conclusion. Anlikeret al., (1981) présentent des valeurs expérimentales sur la bioaccumulation dans les poissons pour 18 colorants monoazoïques dispersés, valeurs obtenues suivant les méthodes prescrites par le ministère du Commerce international et de l’Industrie du Japon (MITI). Le log des facteurs de bioaccumulation (FBC) variait entre 0,00 et 1,76 et est exprimé en fonction du poids humide total des poissons (Anliker et al., 1981). L’absence d’information sur le numéro de registre et la structure chimique précise limite toutefois l’utilité de cette étude pour des déductions par analogie au sujet du Disperse Orange 29. Néanmoins, des études complémentaires fournissant des précisions sur la structure chimique des colorants dispersés testés ont confirmé le faible potentiel de bioaccumulation de dix colorants azoïques nitrosubstitués pour lesquels les valeurs déterminées du log du facteur de bioaccumulation varient de 0,3 à 1,76 (Anliker et Moser, 1987; Anliker et al., 1988). Des études du MITI viennent également appuyer le faible potentiel de bioaccumulation des colorants azoïques dispersés. Les FBC déclarés de trois colorants azoïques dispersés (nos CAS 40690-89-9, 61968-52-3 et 71767-67-4) testés à une concentration de 0,01 mg/L variaient de moins de 0,3 à 47 L/kg (MITI, 1992). Une étude sur l’accumulation d’une durée de huit semaines réalisée par Brown (1987) montre également qu’aucun des douze colorants dispersés ayant été testés ne s’accumulait chez la carpe.

Les seules données qui indiqueraient que la substance pourrait avoir un potentiel élevé de bioaccumulation sont une valeur élevée du log Koe pour le Disperse Orange 29 et des valeurs se rapportant à des analogues azoïques apparentés (tableau 2). Malgré les valeurs élevées du log Koedéduites du Disperse Orange 29 et d’analogues structurels azoïques, la preuve de la bioaccumulation des colorants azoïques dispersés est insuffisante (Anliker et al., 1981; Anliker et Moser, 1987; Ankiler et al.,. 1988; MITI, 1992). Selon les auteurs qui ont mesuré des valeurs élevées du log Koe et de faibles facteurs de bioaccumulation concomitants pour les colorants azoïques dispersés, les facteurs d’accumulation faibles pourraient s’expliquer, dans certains cas, par leur faible liposolubilité absolue (Brown, 1987) ou leur poids moléculaire relativement élevé, ce qui pourrait rendre difficile le transport de ces substances à travers les membranes des poissons (Anliker et al., 1981; Anliker et Moser, 1987). Il se peut aussi que le manque de biodisponibilité et le comportement de répartition limité imposés par les conditions d’essai sur le FBC restreignent l’accumulation dans les tissus lipidiques des poissons.

De récentes études liées aux données sur le FBC chez les poissons et aux paramètres de la taille moléculaire (Dimitrovet al. (2002, 2005) laissent entendre que la probabilité qu’une molécule traverse des membranes cellulaires à la suite d’une diffusion passive diminue de façon importante avec l’augmentation du diamètre maximal (Dmax). La probabilité qu’une diffusion passive se produise diminue de façon notable lorsque le diamètre maximal est supérieur à environ 1,5 nm et diminue de façon encore plus significative dans le cas des molécules ayant un diamètre maximal supérieur à 1,7 nm. Sakuratani et al., (2008) ont également étudié l’effet du diamètre transversal sur la diffusion passive à l’aide d’un ensemble d’essais du FBC comptant environ 1 200 substances chimiques nouvelles et existantes. Ils ont observé que les substances qui n’ont pas un potentiel de bioconcentration très élevé (FBC < 5 000 ont souvent un Dmax > 2,0 nm et un diamètre effectif (Deff) > 1,1 nm.

Le Disperse Orange 29 et ses analogues les plus proches (les colorants diazoïques) ont des poids moléculaires variant de 302 à 377 g/mol (voir le tableau 3b) et des structures moléculaires relativement peu compliquées; ces deux caractéristiques indiquent une capacité de bioaccumulation si le poids moléculaire est le seul indicateur utilisé. En revanche, Arnot et al., (2010) indiquent qu’il n’y a pas de rapports nets qui permettraient de fixer une valeur limite de la taille moléculaire de démarcation pour l’évaluation du potentiel de bioaccumulation. Ce rapport ne met toutefois pas en cause la notion selon laquelle la réduction du taux d’absorption pourrait être associée à l’augmentation du diamètre transversal, comme cela a été démontré par Dimitrov et al. (2002, 2005). Le diamètre maximal du Disperse Orange 29, de ses analogues les plus proches et de ses conformères varie de 1,5 à 2,2 nm (BBM, 2008), ce qui indiquerait une possibilité de réduction significative de l’absorption à partir de l’eau et de la biodisponibilité in vivo pour ces colorants.

Cependant, comme l’ont évoqué Arnot et al. (2010), il existe des incertitudes quant aux seuils proposés par Dimitrovet al., (2002, 2005) et Sakuratani et al. (2008), étant donné que les études sur le FBC utilisées pour calculer ces seuils n’ont pas fait l’objet d’évaluations critiques. Selon Arnot et al. (2010), la taille moléculaire a un effet sur la solubilité et la capacité de diffusion dans l’eau et dans les phases organiques (membranes), et les plus grosses molécules peuvent avoir un taux d’absorption plus lent. Toutefois, ces mêmes contraintes liées aux facteurs cinétiques s’appliquent aux voies de diffusion de l’élimination chimique (c.-à-d., absorption lente = élimination lente). Un potentiel de bioaccumulation important peut donc s’appliquer aux substances qui sont soumises à un processus d’absorption lent, si elles sont biotransformées ou éliminées lentement par d’autres processus. Par conséquent, lorsqu’on évalue le potentiel de bioaccumulation, les données sur la taille moléculaire doivent être utilisées avec discernement et de pair avec des éléments de preuve pertinents dans le cadre d’une méthode du poids de la preuve.

Étant donné l’absence d’accumulation observée dans les études sur la bioconcentration du Sudan IV, du Disperse Orange 30 et d’autres colorants azoïques dispersés apparentés ayant donné des résultats similaires, et compte tenu du grand diamètre transversal du Disperse Orange 29 et de ses analogues, qui restreint vraisemblablement leur comportement de partage, le Disperse Orange 29 devrait présenter un faible potentiel de bioaccumulation. Par conséquent, en considérant les données disponibles, le Disperse Orange 29 ne répond pas aux critères de bioaccumulation (FBC ou FBA ≥ 5 000) du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Canada, 2000).

Évaluation des effets écologiques

A – Dans le milieu aquatique

Des études de la toxicité du Disperse Orange 29 et du Disperse Yellow 23 analogue (présentation de projet, 2008a, b) ont été présentées pour étayer l’évaluation des dangers que posent ces substances. Selon ces études, le Disperse Orange 29 a une CE50 après 72 h de 6 mg/L pour l’algueScenedesmus subspicatus et une CE50 après 48 h de 70 mg/L pour Daphnia magna (tableau 7a). Elles indiquent également dans le cas du Disperse Yellow 23 une CL50 après 48 h supérieure à 1 000 mg/L pour la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et dans le cas du Disperse Orange 29 une CL50 après 96 h de 480 mg/L pour le poisson zèbre (Brachydanio rerio) [tableau 10b]. La fiabilité de ces études est toutefois considérée comme incertaine en raison de l’absence de certains détails sur leur réalisation (voir l’annexe 1). Néanmoins, il a été jugé que leurs données pouvaient être utilisées dans cette évaluation préalable aux fins de l’établissement du poids de la preuve.

Tableau 7a. Données empiriques sur la toxicité du Disperse Orange 29 pour les organismes aquatiques

| Substance | Organisme d’essai | Type d’essai | Paramètre | Valeur (mg/L) | Référence |

|---|---|---|---|---|---|

| Disperse Orange 29 | Scenedesmus subspicatus | Toxicité chronique (72 heures) |

CE50[1] | 6 | Présentation de projet, 2008a[3] |

| Daphnia magna | Toxicité aiguë (48 heures) |

CE50 | 70 | ||

| Brachydanio rerio | Toxicité aiguë (96 heures) |

CL50[2] | 480 |

[2] CL50 – La concentration d’une substance estimée létale pour 50 % des organismes d’essai.

[3] Il est indiqué dans l’étude qu’une dispersion à 20 % du colorant a été utilisée pour ces essais de toxicité.

Des données écotoxicologiques additionnelles ont été recensées pour plusieurs analogues du Disperse Orange 29. Une étude présentée au nom de l’ETAD fournit des données sur la toxicité aiguë chez les poissons, les invertébrés, les algues et les bactéries pour cinq colorants azoïques dispersés nitro-substitués (Brown, 1992). La toxicité aiguë chez les poissons-zèbres, Daphnia magna et Scenedesmus subspicatus, pour les cinq analogues variait de 17 à 710 mg/L, 4,5 à 110 mg/L et 6,7 à 54 mg/L, respectivement (tableau 7b). De plus, tous les essais à l’aide de bactéries avaient une CI50 dépassant 100 mg/L. Le protocole expérimental détaillé de l’étude portant sur les colorants testés n’a pas été fourni, ce qui restreint grandement l’évaluation de ces études (Brown, 1992). Toutefois, on a jugé que ces données pouvaient être utilisées et elles sont comprises dans cette ébauche d’évaluation préalable en tant qu’élément du poids de la preuve.

Une autre étude de la toxicité aiguë d’un poisson a été présentée pour l’analogue Disperse Blue 79 (BASF, 1990). Elle a indiqué une CL50 après 96 h entre 100 et 220 mg/L pour l’ide dorée (tableau 7b). Toutefois, sa fiabilité est aussi considérée comme incertaine en raison de l’absence de détails (annexe 1). Une étude sur la toxicité de l’analogue Sudan IV en concentration supérieure à 100 mg/L (MITI, 1992) a également été intégrée au tableau 7b comme contribution aux éléments probants, mais elle n’a pas été retenue dans le choix des valeurs critiques parce que le paramètre n’est pas une valeur finie.

Des données écotoxicologiques sur un autre colorant azoïque dispersé ont été reçues en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles(Environnement Canada, 1995). Une étude de la toxicité aiguë d’un poisson soumise afin de satisfaire les exigences en matière de déclaration a révélé que cette substance à une CL50 de 505 mg/L dans la truite arc-en-ciel après 96 heures (tableau 7b). Cet essai a été mené en conformité avec les Lignes directrices de l’OCDE n° 203. La fiche signalétique fournie avec cette déclaration contient également des renseignements sur les effets toxiques chez les bactéries. Les résultats indiquent une CE50 supérieure à 1 000 mg/L pour l’inhibition de la respiration de boues activées. À la lumière des données disponibles sur l’écotoxicité, les effets toxiques de la nouvelle substance pour les organismes aquatiques ont été considérés comme peu préoccupants. La fiabilité de cet essai a été évaluée à l’aide d’un sommaire de rigueur d’études et elle est jugée satisfaisante (annexe 1).

Enfin, une étude présentée sur la toxicité chronique de l’analogue Disperse Blue 79:1 a indiqué une concentration sans effet observé (CSEO) de 122 jours supérieure à 0,0048 mg/L chez la truite arc-en-ciel (tableau 7b). Cette étude a été évaluée et jugée très fiable (annexe 1). Toutefois, comme la valeur susmentionnée est un résultat non lié (seuil d’effet incertain), elle n’a pas été utilisée pour calculer la concentration estimée sans effet. À la lumière de toute l’information sur la toxicité des analogues structuraux et compte tenu des données sur la toxicité du Disperse Yellow 23 et du Disperse Orange 29, il y a lieu de croire que le Disperse Orange 29 n’est pas très dangereux pour les organismes aquatiques (valeurs de la CL50 aiguë supérieures à 1 mg/L).

Tableau 7b. Données empiriques sur la toxicité pour les analogues du Disperse Orange 29

| Nom usuel ou n° CAS |

Organisme d’essai | Gravité (durée) |

Paramètre | Valeur (mg/L) | Référence |

|---|---|---|---|---|---|

| Disperse Yellow 23 (6250-23-3) |

Oncorynchus mykiss | Aiguë (48 heures) |

CL50[1] | > 1 000 | Présentation de projet, 2008b |

| Sudan IV (85-83-6) |

Oryzias latipes | Aiguë (48 heures) |

CL50[1] | > 100 | MITI, 1992 |

| Disperse Blue 79[2] (12239-34-8) |

Ide dorée | Aiguë (96 heures) |

CL50[1] | 100 < CL50 < 220 | BASF, 1990 |

| Poisson zèbre | Aiguë (96 heures) |

CL50 | 340 | Brown, 1992 | |

| Daphnia magna | Aiguë (48 heures) |

CE50[3] | 4,5[*] | ||

| Scenedesmus subspicatus | Chronique – croissance (72 heures) |

CE50 | 9,5 | ||

| Bactérie | Non disponible | CI50[4] | > 100 | ||

| Disperse Red 73[5] (16889-10-4) |

Poisson zèbre | Aiguë (96 heures) |

CL50 | 17 | |

| Daphnia magna | Aiguë (48 heures) |

CE50 | 23 | ||

| Scenedesmus subspicatus | Chronique – croissance (72 heures) |

CE50 | > 10 | ||

| Bactérie | Non disponible | CI50 | > 100 | ||

| Disperse Orange 30[6] (5261-31-4) |

Poisson zèbre | Aiguë (96 heures) |

CL50 | 710 | |

| Daphnia magna | Aiguë (48 heures) |

CE50[2] | 5,8 | ||

| Scenedesmus subspicatus | Chronique – croissance (72 heures) |

CE50 | 6,7 | ||

| Bactérie | Non disponible | CI50 | > 100 | ||

| Disperse Orange 25[7] (31482-56-1) |

Poisson zèbre | Aiguë (96 heures) |

CI50 | 268 | |

| Daphnia magna | Aiguë (48 heures) |

CL50 | 110 | ||

| Scenedesmus subspicatus | Chronique - croissance (72 heures) |

CE50 | 54 | ||

| Bactérie | Non disponible | CE50 | > 100 | ||

| Disperse Red 17[8] (3179-89-3) |

Poisson zèbre | Aiguë (96 heures) |

CL50 | 103 | |

| Daphnia magna | Aiguë (48 heures) |

CE50 | 98 | ||

| Scenedesmus subspicatus | Chronique - croissance (72 heures) |

CE50 | 7 | ||

| Bactérie | Non disponible | CI50 | > 100 | ||

| Colorant azoïque dispersé analogue (n° CAS confidentiel) |

Truite arc-en-ciel | Aiguë (96 heures) |

CL50 | 505 | Environnement Canada, 1995 |

| Disperse Blue 79:1 (3618-72-2) |

Truite arc-en-ciel | Chronique 122 jours |

CSEO[9] | > 0,0048 | Cohle et Mihalik, 1991 |

[2] L’étude indique que le Disperse Blue 79 utilisé dans le test (en tant que matière organique) avait une pureté de 76 % et une dispersion du colorant à 20 %.

[3] CE50 - La concentration d’une substance qui est jugée causer un effet sublétal toxique chez 50 % des organismes d’essai.