Quiscale rouilleux (Euphagus carolinus) : évaluation et rapport de situation du COSEPAC 2017

Quiscale rouilleux

Préoccupante

2017

Table des matières

- Table des matières

- COSEPAC Sommaire de l’évaluation

- COSEPAC Résumé

- Résumé technique

- Préface

- Description et importance de l’espèce sauvage

- Répartition

- Habitat

- Biologie

- Taille et tendances des populations

- Activités et méthodes d’échantillonnage

- Abondance

- Fluctuations et tendances

- Recensement des oiseaux de Noël (RON)

- Relevé des oiseaux nicheurs d’Amérique du Nord (BBS)

- Atlas des oiseaux nicheurs

- étude des populations d’oiseaux du Québec (ÉPOQ)

- Réseau canadien de surveillance des migrations (RCSM)

- Analyses qualitatives des comptes rendus historiques pour les Etats-Unis

- Résumé des tendances des populations

- Immigration de source externe

- Menaces et facteurs limitatifs

- Menaces

- Développement résidentiel et commercial (menace no 1 de l’UICN); agriculture et aquaculture (menace no 2 de l’UICN); production d’énergie et exploitation minière (menace no 3 de l’UICN)

- Utilisation des ressources biologiques (menace no 5 de l’UICN)

- Modifications des systèmes naturels (menace no 7 de l’UICN)

- Pollution (menace no 9 de l’UICN)

- Espèces et gènes envahissants ou autrement problématiques (menace no 8 de l’UICN)

- Changements climatiques et phénomènes météorologiques violents (menace no 11 de l’UICN)

- Facteurs limitatifs

- Nombre de localités

- Menaces

- Protection, statuts et classements

- Remerciements

- Experts contactés

- Sources d’information

- Sommaire biographique du rédacteur du rapport

Liste des figures

- Figure 1. Quiscale rouilleux mâle adulte en plumage nuptial

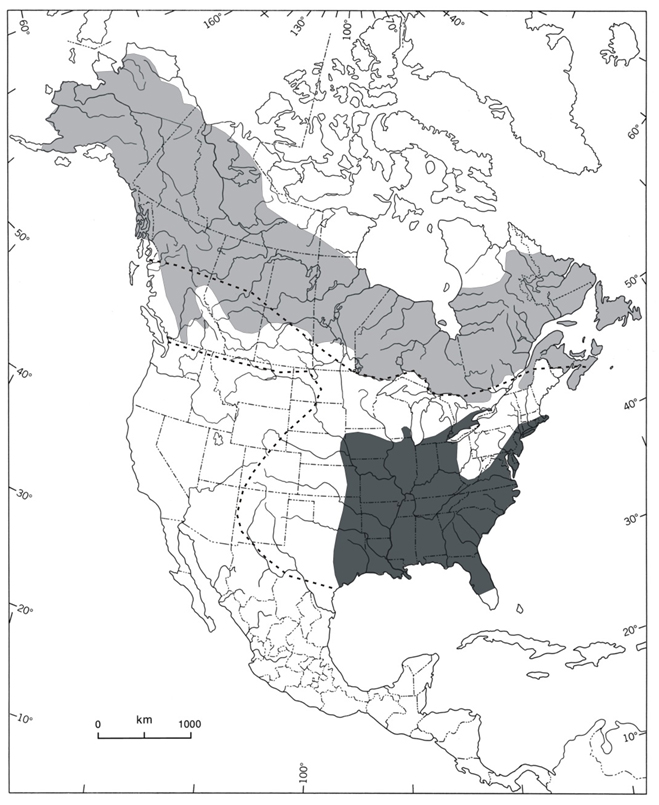

- Figure 2. Répartition nord-américaine du Quiscale rouilleux durant la période de reproduction (gris pâle) et la période d’hivernage (gris foncé).

- Figure 3. Aire de reproduction (zone ombrée) et zone d’occurrence (zone délimitée par la ligne) du Quiscale rouilleux au Canada.

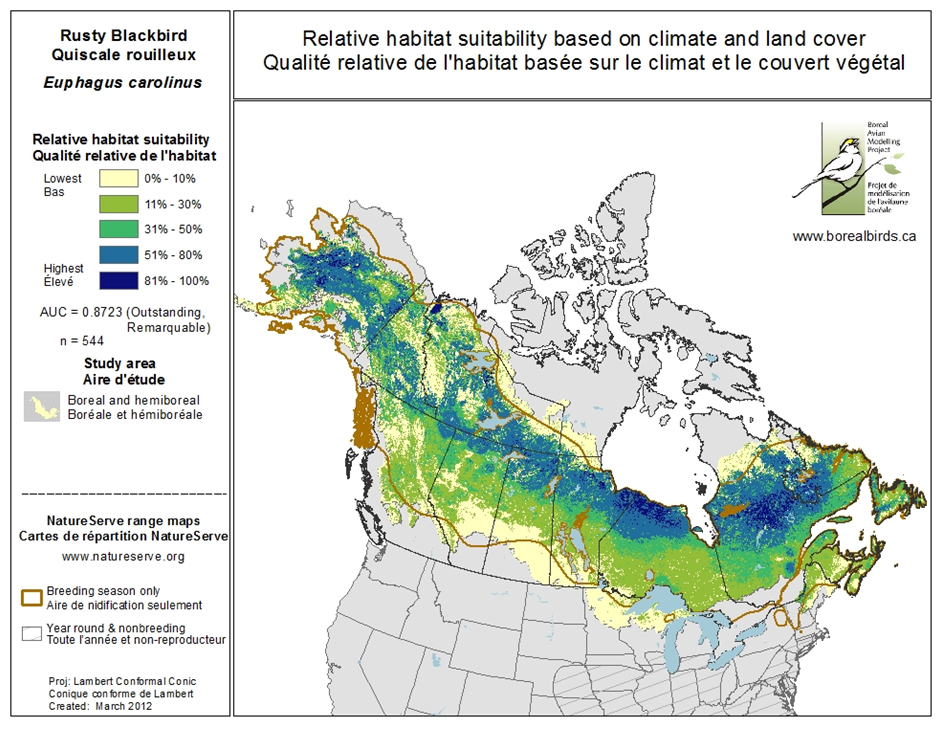

- Figure 4. Qualité relative de l’habitat pour la reproduction du Quiscale rouilleux au Canada, selon des modèles utilisant les données de l’ensemble de données du Projet de modélisation de l’avifaune boréale concernant les écorégions qui recoupent la portion sud de la région hémiboréale.

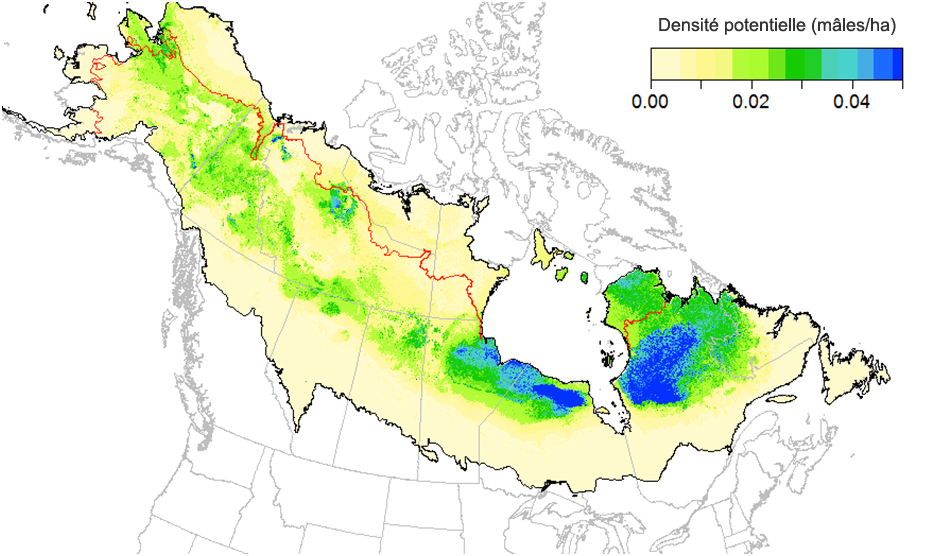

- Figure 5. Modèle de densité dans l’aire de reproduction du Quiscale rouilleux dans la forêt boréale (mâles/ha), pour la période 1961-1990.

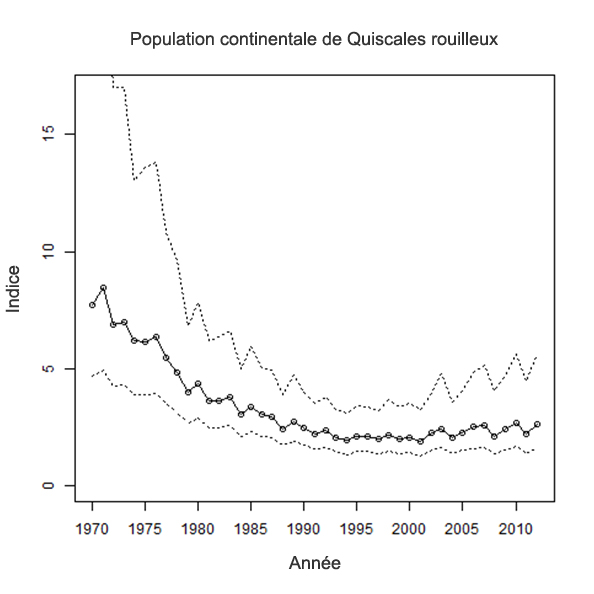

- Figure 6. Nombre médian de Quiscales rouilleux détectés par heure-équipe dans le cadre du Recensement des oiseaux de Noël en Amérique du Nord entre 1970 et 2012.

- Figure 7. Indices annuels d’abondance de Quiscales rouilleux pour le Canada entre 1970 et 2014 (avec intervalles de confiance à 95 %), selon un modèle bayésien hiérarchique appliqué aux données du Relevé des oiseaux nicheurs d’Amérique du Nord.

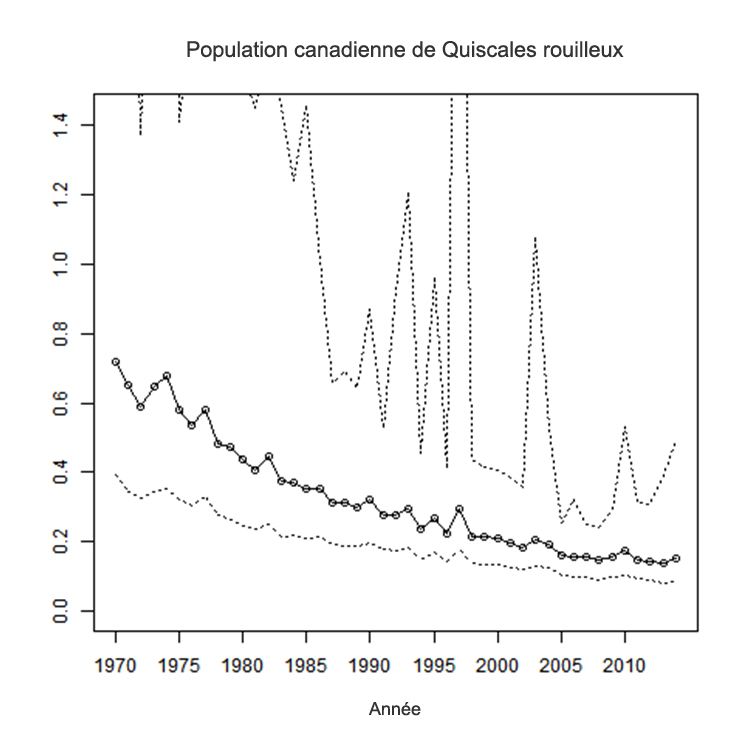

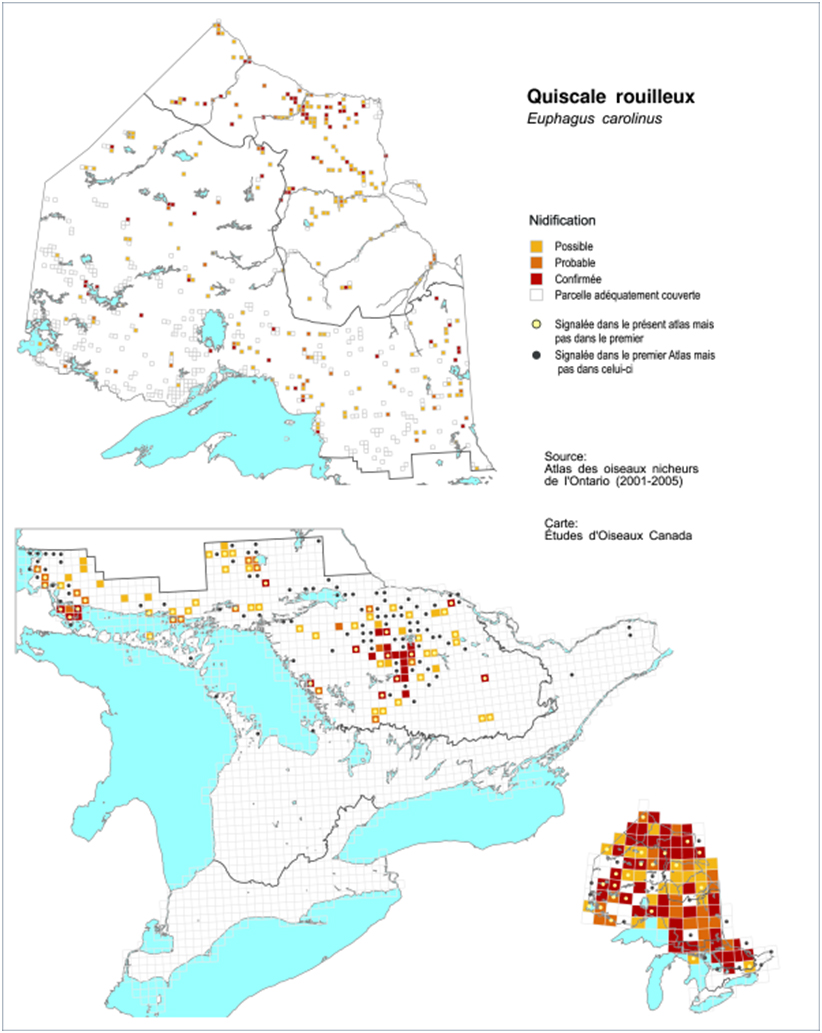

- Figure 8. Répartition du Quiscale rouilleux en Ontario durant la période 2001-2005.

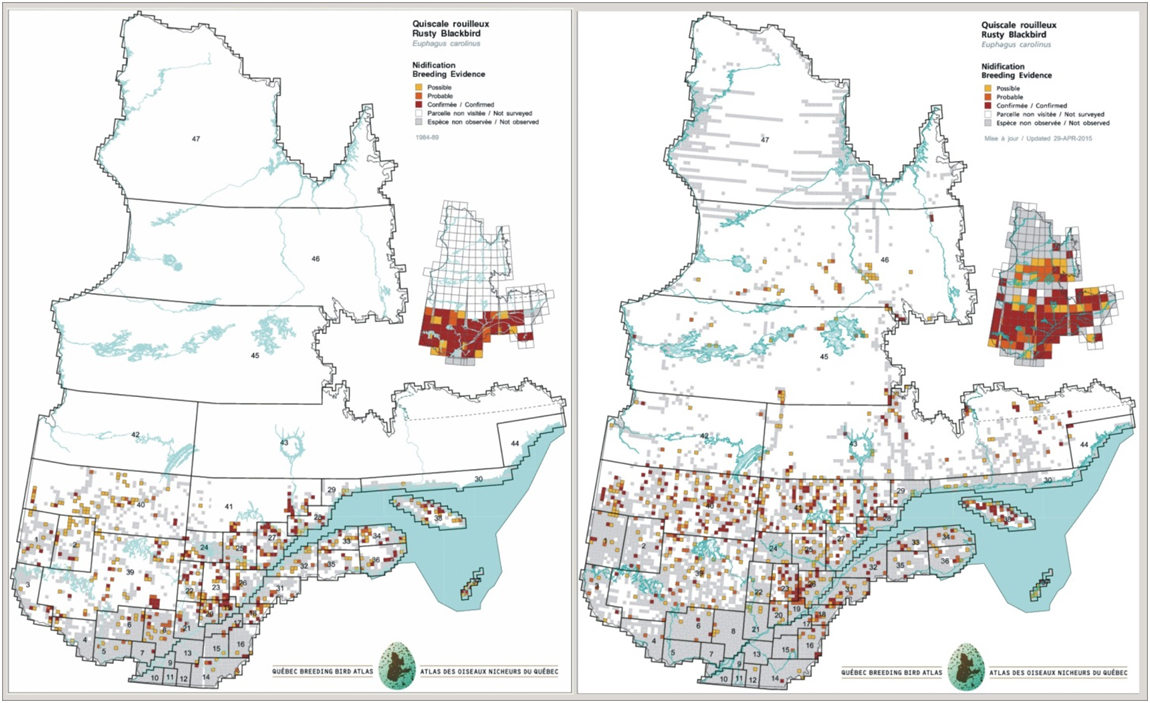

- Figure 9. Comparaison de la répartition du Quiscale rouilleux au Québec entre la période du premier atlas des oiseaux nicheurs (1985-1990, à gauche) et celle du deuxième atlas (2010-2015, à droite).

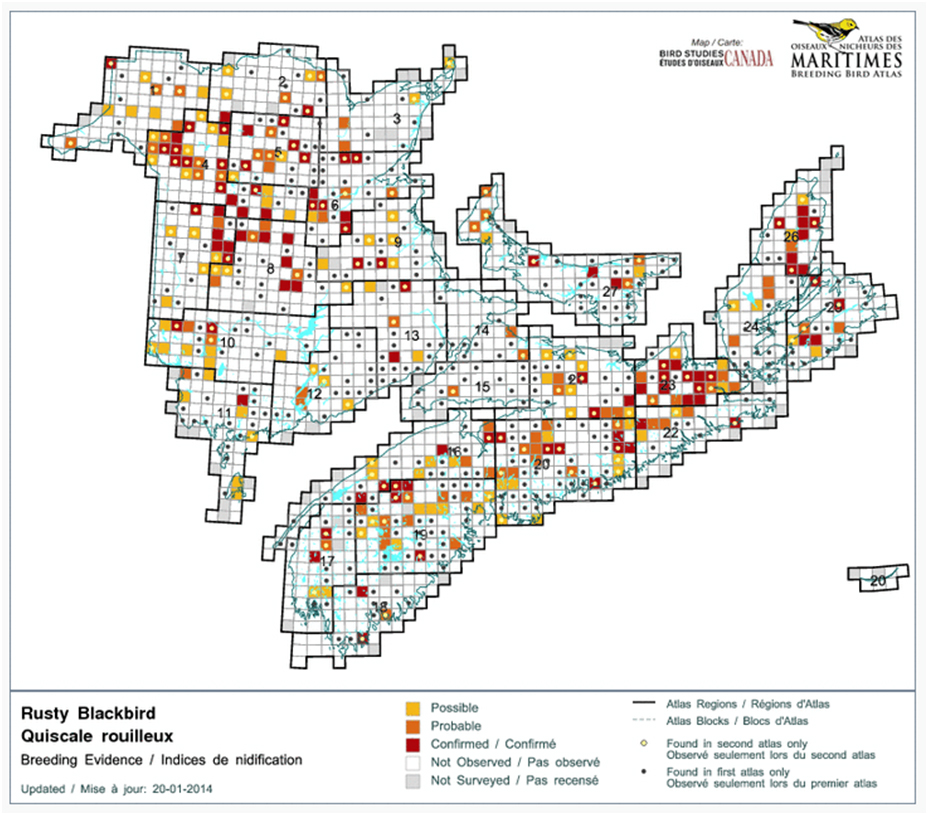

- Figure 10. Comparaison de la répartition du Quiscale rouilleux dans les Maritimes entre la période du premier atlas des oiseaux nicheurs (1985-1990) et celle du deuxième atlas (2010-2015).

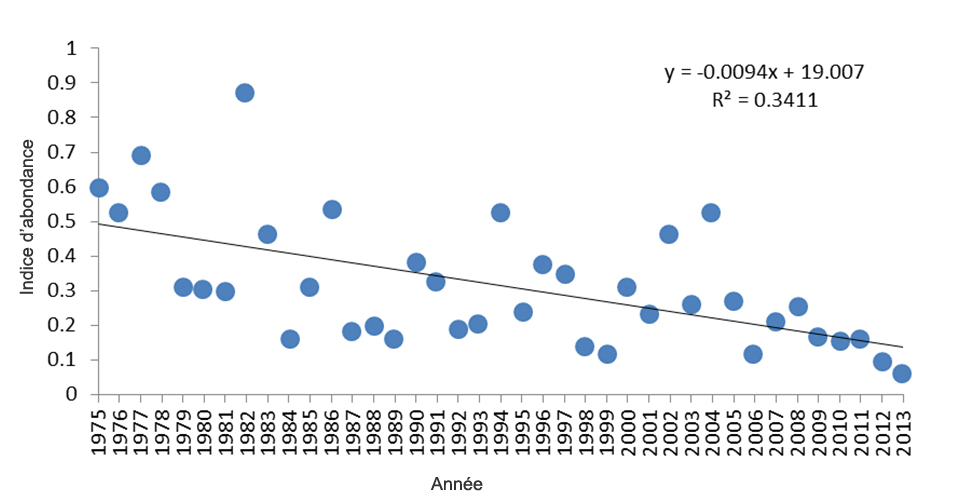

- Figure 11. Indice d’abondance annuel pour le Quiscale rouilleux au Québec entre 1975 et 2013 selon la base de données de l’ÉPOQ.

Liste des tableaux

- Tableau 1. Taille estimée de la population canadienne de Quiscales rouilleux selon le Relevé des oiseaux nicheurs d’Amérique du Nord, les atlas et les données des Territoires du Nord Ouest et du Nunavut (Partners in Flight Science Committee, 2013).

- Tableau 2. Tendances annuelles des effectifs de Quiscales rouilleux au Canada selon les données du Relevé des oiseaux nicheurs d’Amérique du Nord dans le long terme (1970-2014) et le court terme (2004-2014), avec les limites inférieure et supérieure des intervalles de crédibilité à 95 %. Les résultats en caractères gras sont des baisses statistiquement significatives (c’est à dire que les intervalles de crédibilité à 95 % n’englobent pas zéro; A. Smith, données inédites).

- Tableau 3. Tendances des populations à court et à long terme avec intervalles de crédibilité à 95 % (IC) pour les Quiscales rouilleux en migration dénombrés à des stations de surveillance des migrations dans l’est du Canada (CMMN, 2016). Les tendances en caractères gras sont statistiquement significatives.

- Tableau 4. Cotes de conservation de NatureServe pour le Quiscale rouilleux (NatureServe, 2015)

Liste des annexes

- Annexe A. Calculateur des menaces (version de juin 2016).

Information sur le document

Évaluation et rapport de situation du COSEPAC sur le Quiscale rouilleux (Euphagus carolinus), 2017

COSEPAC

Comité sur la situation

des espèces en péril

au Canada

COSEWIC

Committee on the Status

of Endangered Wildlife

in Canada

Les sommaires du statut de l’espèce du COSEPAC sont des documents de travail servant à déterminer le statut des espèces sauvages au Canada que l’on croit en péril. On peut citer le présent document de la façon suivante :

COSEPAC. 2017. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le Quiscale rouilleux (Euphagus carolinus) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. xi + 70 p. (Registre public des espèces en péril site Web).

Rapport(s) précédent(s) :

COSEPAC. 2006. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le le Quiscale rouilleux (Euphagus carolinus) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. vi + 30 p.

Note de production :

Le COSEPAC remercie Dendroica Environnement et Faune (Carl Savignac) d’avoir rédigé le rapport de situation sur le Quiscale rouilleux (Euphagus carolinus) au Canada, qui a été préparé avec le soutien financier d’Environnement et Changement climatique Canada. La supervision et la révision du rapport ont été assurées par Jon McCracken et Richard Elliot, coprésidents du Sous-comité de spécialistes des oiseaux du COSEPAC.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires, s’adresser au :

Secrétariat du COSEPAC

a/s Service canadien de la faune

Environnement Canada

Ottawa (Ontario)

K1A 0H3

Tél. : 819-938-4125

Téléc. : 819-938-3984

Courriel : COSEPAC courriel

Site Web du COSEPAC

Also available in English under the title COSEWIC Assessment and Status Report on the Rusty Blackbird Euphagus carolinus in Canada.

Illustration/photo de la couverture :

Quiscale rouilleux - Photo prise par Carl Savignac.

COSEPAC sommaire de l’évaluation

Sommaire de l’évaluation - avril 2017

- Nom commun

- Quiscale rouilleux

- Nom scientifique

- Euphagus carolinus

- Statut

- Préoccupante

- Justification de la désignation

- La répartition et l’abondance connues de cet oiseau ont augmenté de façon significative en raison de la recherche sur le terrain et de la collecte depuis l’évaluation initiale de l’espèce par le COSEPAC en 2004, résultant ainsi à une diminution du risque d’extinction. L’espèce est maintenant observée en Colombie-Britannique et en Saskatchewan, et une quantité considérable d’habitat potentiel inexploré existe. De faibles déclins ont été observés, et des menaces potentielles, incluant la présence de bétail, les changements climatiques, la conversion de l’habitat naturel en zones agricoles, ainsi que les espèces envahissantes, ont été identifiées. L’espèce demeure en péril et pourrait devenir « menacée » à moins que les menaces soient atténuées avec une efficacité démontrée.

- Répartition

- Colombie-Britannique, Saskatchewan

- Historique du statut

- Espèce désignée « en voie de disparition » en novembre 2004. Réexamen du statut : l'espèce a été désignée « préoccupante » en avril 2017.

COSEPAC résumé

Quiscale rouilleux

Euphagus carolinus

Description et importance de l’espèce sauvage

Le Quiscale rouilleux (Euphagus carolinus) est un passereau de taille moyenne. Les oiseaux des deux sexes ont les yeux jaune pâle et un bec noir légèrement courbé. Pendant la période de reproduction, le plumage du mâle est entièrement noir et légèrement irisé de vert sur le corps et de violet sur la tête et le cou. Le plumage gris brunâtre de la femelle n’est pas irisé. En hiver, le plumage des deux sexes est plutôt roussâtre. Dans les provinces de l’Ouest, il est facile de confondre le Quiscale rouilleux avec le Quiscale de Brewer (E. cyanocephalus), qui présente toutefois un bec plus épais, une queue et des pattes plus longues et un plumage plus irisé. Comme 85 % de l’aire de répartition du Quiscale rouilleux se trouve au Canada, la conservation de cette espèce relève en grande partie du Canada.

Répartition

Le Quiscale rouilleux est largement réparti dans les régions boréales du Canada et se reproduit dans l’ensemble des provinces et territoires du pays. L’aire d’hivernage de l’espèce comprend la majeure partie du centre et de l’est des États-Unis, et cet oiseau hiverne aussi irrégulièrement dans l’extrême sud du Canada.

Habitat

L’aire de reproduction canadienne du Quiscale rouilleux se trouve presque entièrement dans la forêt boréale. Il y niche dans des forêts dominées par des conifères adjacentes à des milieux humides, comme des ruisseaux à faible débit, des tourbières, des cypéraçaies, des marais, des marécages et des étangs de castors. Durant ses migrations, l’espèce fréquente surtout des milieux humides boisés. En hiver, elle occupe principalement des milieux humides forestiers de basses terres, des champs cultivés et des bosquets de pacaniers. L’habitat convenant au Quiscale rouilleux semble en diminution dans l’aire de reproduction et les quartiers d’hiver de l’espèce, principalement du fait de la perte et de la dégradation de milieux humides causées par les activités humaines.

Biologie

Les Quiscales rouilleux nichent à la bordure de milieux humides en couples isolés, mais aussi parfois en colonies lâches. Les nids sont aménagés dans des arbustes ou de petits arbres à proximité ou au-dessus de l’eau. La femelle pond de trois à sept œufs. L’incubation dure 14 jours, et les oisillons demeurent au nid pendant environ 13 jours. Les oiseaux de l’est du Canada hivernent principalement à l’est des Appalaches, tandis que ceux qui nichent dans le centre et l’ouest du Canada hivernent principalement dans la vallée du Mississippi.

Taille et tendances populations

La population nicheuse canadienne, qui comprend environ 87 % de la population mondiale, est estimée à 4,4 millions d’oiseaux. D’après le Recensement des oiseaux de Noël et le Relevé des oiseaux nicheurs d’Amérique du Nord, le Quiscale rouilleux a connu l’une des plus importantes baisses d’effectif enregistrées chez les oiseaux du Canada. Il a présenté des taux annuels de diminution de 5,5 % et de 6,3 % dans ces deux relevés, respectivement, pour une réduction totale de la population de 85 à 90 % depuis 1970. Ce déclin semble avoir débuté dès les années 1920. Cependant, des analyses des tendances à court terme pour le Canada montrent que la population a été assez stable entre 2004 et 2014.

Menaces et facteurs limitatifs

On pense que les menaces les plus graves pesant sur le Quiscale rouilleux concernent les lieux d’hivernage de l’espèce dans le sud-est des États-Unis. Elles comprennent la perte et la dégradation d’habitat d’hivernage découlant de la conversion de milieux humides à des fins agricoles et résidentielles, des modifications de l’hydrologie de surface dues aux activités associées aux barrages, les programmes de lutte à grande échelle contre les ictéridés dans les zones agricoles, et la mortalité causée par les pesticides agricoles. Dans les quartiers d’hiver, les menaces concernent les milieux humides : contamination par le mercure, acidification, et dégradation due aux changements climatiques.

Protection, statuts et classements

Bien que le Quiscale rouilleux soit migrateur, il n’est pas protégé au Canada par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Il est actuellement inscrit en tant qu’espèce préoccupante à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Cet oiseau bénéficie d’une protection générale en vertu de la législation sur les espèces sauvages de l’ensemble des provinces et territoires, et trois provinces l’ont inscrit dans leur législation sur les espèces en péril, soit le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador. Au Québec, le Quiscale rouilleux figure sur la liste des espèces fauniques susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables.

Résumé technique

- Nom scientifique:

- Euphagus carolinus

- Nom français:

- Quiscale rouilleux

- Nom anglais:

- Rusty Blackbird

- Répartition au Canada:

- Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut, Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador

Information démographique

| Sujet | Information |

|---|---|

| Durée d’une génération (généralement, âge moyen des parents dans la population) | 2 à 3 ans |

| Y a-t-il un déclin continu [observé, inféré ou prévu] du nombre total d’individus matures? | Non; les déclins pourraient avoir été suivis d’une stabilisation des effectifs entre environ 2004 et 2014. |

| Pourcentage estimé de déclin continu du nombre total d’individus matures sur [cinq ans ou deux générations]. | Inconnu; aucun changement statistiquement significatif n’a été observé. |

| Pourcentage [observé, estimé, inféré ou présumé] [de réduction ou d’augmentation] du nombre total d’individus matures au cours des [dix dernières années ou trois dernières générations]. | Pas de changement statistiquement significatif observé, estimé, inféré ou présumé. |

| Pourcentage [prévu ou présumé] [de réduction ou d’augmentation] du nombre total d’individus matures au cours des [dix prochaines années ou trois prochaines générations]. | Inconnu |

| Pourcentage [observé, estimé, inféré ou présumé] [de réduction ou d’augmentation] du nombre total d’individus matures au cours de toute période de [dix ans ou trois générations] commençant dans le passé et se terminant dans le futur. | Inconnu |

| Est-ce que les causes du déclin sont a) clairement réversibles et b) comprises et c) ont effectivement cessé? | a. Non b. Non; largement inconnues. c. Non; elles pourraient ne pas avoir cessé. |

| Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre d’individus matures? | Non |

Information sur la répartition

| Sujet | Information |

|---|---|

| Zone d’occurrence estimée | 9,9 millions de km2; selon le plus petit polygone convexe couvrant l’aire de reproduction de l’espèce au Canada (voir la figure 3). |

| Indice de zone d’occupation (IZO) | Inconnu, mais bien supérieur à 2 000 km2. |

| La population totale est-elle gravement fragmentée, c.-à-d. que plus de 50 % de sa zone d’occupation totale se trouvent dans des parcelles d’habitat qui sont a) plus petites que la superficie nécessaire au maintien d’une population viable et b) séparées d’autres parcelles d’habitat par une distance supérieure à la distance de dispersion maximale présumée pour l’espèce? | a. Non b. Non |

| Nombre de localités? Voir « Définitions et abréviations » sur le Site Web du site web du COSEPAC et IUCN (février 2014; en anglais seulement) pour obtenir des précisions sur ce terme. (utilisez une fourchette plausible pour refléter l’incertitude, le cas échéant) |

Inconnu, mais bien supérieur à 10. |

| Y a-t-il un déclin [observé, inféré ou prévu] de la zone d’occurrence? | On ne sait pas. |

| Y a-t-il un déclin [observé, inféré ou prévu] de l’indice de zone d’occupation? | Possiblement inféré; cependant, les baisses apparentes dans le sud pourraient être contrebalancées par des hausses dans le nord. |

| Y a-t-il un déclin [observé, inféré ou prévu] du nombre de sous-populations? | Sans objet |

| nombre de localités? Voir « Définitions et abréviations » sur le Site Web du site web du COSEPAC et IUCN (février 2014; en anglais seulement) pour obtenir des précisions sur ce terme. ? |

Sans objet |

| Y a-t-il un déclin [observé, inféré ou prévu] de [la superficie, l’étendue ou la qualité] de l’habitat? | Oui; déclin de la qualité de l’habitat observé. |

| Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre de sous-populations? | Non |

| Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre de localités? Voir « Définitions et abréviations » sur le Site Web du site web du COSEPAC et IUCN (février 2014; en anglais seulement) pour obtenir des précisions sur ce terme. ? |

Non |

| Y a-t-il des fluctuations extrêmes de la zone d’occurrence? | Non |

| Y a-t-il des fluctuations extrêmes de l’indice de zone d’occupation? | Non |

Nombre d’individus matures dans chaque population

| Sujet | Information |

|---|---|

| Sous-populations (donnez des fourchettes plausibles) | Nombre d’individus matures |

| Total | 4,4 millions; selon l’estimation de Partenaires d’envol (voir la section « Abondance »). |

Analyse quantitative

| Sujet | Information |

|---|---|

| La probabilité de disparition de l’espèce à l’état sauvage est d’au moins [20 % sur 20 ans ou 5 générations, ou 10 % sur 100 ans]. | On ne sait pas; l’analyse quantitative pertinente n’a pas été réalisée. |

Menaces (menaces directes, de l’impact le plus élevé à l’impact le plus faible, selon le calculateur des menaces de l’UICN)

| Sujet | Information |

|---|---|

| Un calculateur des menaces a-t-il été rempli pour l’espèce? | Oui, le 5 mai 2016 (Suzanne Carrière, Kaytlin Cooper, Bruno Drolet, Richard Elliot, Dave Fraser, Marcel Gahbauer, Joanna James, Jeff Keith, Jon McCracken, Carl Savignac, Pam Sinclair, Karen Timm, Steve Van Wilgenberg, Alana Westwood)

Quels autres facteurs limitatifs sont pertinents? Sans objet |

Immigration de source externe (immigration de l’extérieur du Canada)

| Sujet | Information |

|---|---|

| Situation des populations de l’extérieur les plus susceptibles de fournir des individus immigrants au Canada. | Les États-Unis n’abritent que moins de 15 % de la population nicheuse mondiale, et la qualité de l’habitat y diminue. Les tendances des effectifs étatsuniens sont difficiles à évaluer statistiquement, mais elles sont probablement à la baisse. |

| Une immigration a-t-elle été constatée ou est-elle possible? | Oui; possible. |

| Des individus immigrants seraient-ils adaptés pour survivre au Canada? | Oui |

| Y a-t-il suffisamment d’habitat disponible au Canada pour des individus immigrants? | Probable; si on suppose que l’habitat demeure stable. |

| Les conditions se détériorent-elles au Canada Voir le tableau 3 (Lignes directrices pour la modification de l’évaluation de la situation d’après une immigration de source externe)? |

Oui; la qualité de l’habitat diminue. |

| Les conditions de la population source se détériorent-elles? | Oui; la qualité de l’habitat diminue en Alaska et dans le nord-est des États-Unis. |

| La population canadienne est-elle considérée comme un puits? | Non |

| La possibilité d’une immigration depuis des populations externes existe-t-elle? | Non |

Nature délicate de l’information sur l’espèce

| Sujet | Information |

|---|---|

| L’information concernant l’espèce est-elle de nature délicate? | Non |

Historique du statut

| Sujet | Information |

|---|---|

| COSEPAC : Espèce désignée « préoccupante » en avril 2006. | Réexamen et confirmation du statut en avril 2017. |

Statut et justification de la désignation

| Sujet | Information |

|---|---|

| Statut | Espèce préoccupante |

| Code alphanumérique | Sans objet |

| Justification de la désignation | Les facteurs qui menacent la persistance de l’espèce au Canada n’ont pas été renversés ni efficacement gérés depuis que cette espèce a été évaluée « espèce préoccupante » en 2006. L’espèce a connu des déclins de population prononcés au cours du 20e siècle, déclins qui pourraient s’être stabilisés récemment. Il ne s’agit peut-être là que d’un sursis temporaire puisque de nombreuses menaces importantes contribuant à ces déclins n’ont pas été corrigées, en particulier en ce qui concerne l’aire d’hivernage aux États-Unis. Ces problèmes incluent la perte et la dégradation de l’habitat d’hivernage dues à la conversion des milieux humides et à la construction de barrages, les programmes de lutte contre les « oiseaux noirs » dans les zones agricoles et les effets de l’utilisation des pesticides agricoles. Les menaces continues qui pèsent sur les lieux de reproduction canadiens incluent la contamination par le mercure, et la dégradation des milieux humides découlant du réchauffement planétaire, de l’acidification et des conditions climatiques de plus en plus sèches. |

Applicabilité des critères

| Sujet | Information |

|---|---|

| Critère A (déclin du nombre total d’individus matures) | Sans objet; la réduction estimée du nombre total d’individus matures n’atteint pas les seuils. |

| Critère B (petite aire de répartition, et déclin ou fluctuation) | Sans objet; l’étendue de la répartition de l’espèce dépasse tous les seuils. |

| Critère C (nombre d’individus matures peu élevé et en déclin) | Sans objet; le nombre d’individus matures dépasse tous les seuils. |

| Critère D (très petite population totale ou répartition restreinte) | Sans objet; le nombre d’individus matures dépasse tous les seuils. |

| Critère E (analyse quantitative) | Analyse non réalisée. |

Preface

Au cours des dix dernières années, de nouvelles activités de recherche visant le Quiscale rouilleux ont été menées, en grande partie par l’International (Canada-U.S.A.) Rusty Blackbird Working Group (groupe de travail international [Canada-États-Unis] sur le Quiscale rouilleux). Ces travaux ont été centrés sur les points suivants :

- utilisation de l’habitat et succès reproducteur dans les lieux de reproduction;

- répartition et utilisation de l’habitat dans les lieux d’hivernage et aux haltes migratoires;

- connectivité migratoire entre les régions de reproduction et d’hivernage;

- menaces et facteurs limitatifs dans les lieux de reproduction et les lieux d’hivernage aux États-Unis;

- tendances des populations dans les lieux de reproduction.

Les travaux menés dans les lieux de reproduction ont été principalement réalisés en Alaska et en Nouvelle-Angleterre. Les données sur l’utilisation de l’habitat dans les lieux d’hivernage ont été recueillies dans la vallée alluviale du Mississippi et dans la plaine côtière atlantique. Depuis l’évaluation de l’espèce de 2006, d’importantes connaissances sur les menaces et les facteurs limitatifs ont été acquises à la grandeur des aires de reproduction et d’hivernage, connaissances centrées de façon générale sur les impacts des changements climatiques, de la contamination par le mercure et les pesticides, des pratiques d’aménagement forestier et du parasitisme des nids. Au Canada, les tendances de population du Quiscale rouilleux ont été étudiées dans les Territoires du Nord-Ouest, où des changements d’effectif ont été observés entre les années 1970 et 2006, ainsi qu’au Québec à l’aide de données de dénombrement recueillies lors des migrations par l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac.

Historique du COSEPAC

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a été créé en 1977, à la suite d’une recommandation faite en 1976 lors de la Conférence fédérale-provinciale sur la faune. Le Comité a été créé pour satisfaire au besoin d’une classification nationale des espèces sauvages en péril qui soit unique et officielle et qui repose sur un fondement scientifique solide. En 1978, le COSEPAC (alors appelé Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada) désignait ses premières espèces et produisait sa première liste des espèces en péril au Canada. En vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) promulguée le 5 juin 2003, le COSEPAC est un comité consultatif qui doit faire en sorte que les espèces continuent d’être évaluées selon un processus scientifique rigoureux et indépendant.

Mandat du COSEPAC

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) évalue la situation, au niveau national, des espèces, des sous-espèces, des variétés ou d’autres unités désignables qui sont considérées comme étant en péril au Canada. Les désignations peuvent être attribuées aux espèces indigènes comprises dans les groupes taxinomiques suivants : mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, arthropodes, mollusques, plantes vasculaires, mousses et lichens.

Composition du COSEPAC

Le COSEPAC est composé de membres de chacun des organismes responsables des espèces sauvages des gouvernements provinciaux et territoriaux, de quatre organismes fédéraux (le Service canadien de la faune, l’Agence Parcs Canada, le ministère des Pêches et des Océans et le Partenariat fédéral d’information sur la biodiversité, lequel est présidé par le Musée canadien de la nature), de trois membres scientifiques non gouvernementaux et des coprésidents des sous-comités de spécialistes des espèces et du sous-comité des connaissances traditionnelles autochtones. Le Comité se réunit au moins une fois par année pour étudier les rapports de situation des espèces candidates.

Définitions (2016)

- Espèce sauvage

- Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d’animal, de plante ou d’un autre organisme d’origine sauvage (sauf une bactérie ou un virus) qui est soit indigène du Canada ou qui s’est propagée au Canada sans intervention humaine et y est présente depuis au moins cinquante ans.

- Disparue (D)

- Espèce sauvage qui n’existe plus.

- Disparue du pays (DP)

- Espèce sauvage qui n’existe plus à l’état sauvage au Canada, mais qui est présente ailleurs.

-

En voie de disparition (VD)

(Remarque : Appelée « espèce disparue du Canada » jusqu’en 2003.) - Espèce sauvage exposée à une disparition de la planète ou à une disparition du pays imminente.

- Menacée (M)

- Espèce sauvage susceptible de devenir en voie de disparition si les facteurs limitants ne sont pas renversés.

-

Préoccupante (P)

(Remarque : Appelée « espèce en danger de disparition » jusqu’en 2000.) - Espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou en voie de disparition en raison de l'effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces reconnues qui pèsent sur elle.

-

Non en péril (NEP)

(Remarque : Appelée « espèce rare » jusqu’en 1990, puis « espèce vulnérable » de 1990 à 1999.) - Espèce sauvage qui a été évaluée et jugée comme ne risquant pas de disparaître étant donné les circonstances actuelles.

-

Données insuffisantes (DI)

(Remarque :Autrefois « aucune catégorie » ou « aucune désignation nécessaire ».) - Une catégorie qui s’applique lorsque l’information disponible est insuffisante (a) pour déterminer l’admissibilité d’une espèce à l’évaluation ou (b) pour permettre une évaluation du risque de disparition de l’espèce.

Remarque : Catégorie « DSIDD » (données insuffisantes pour donner une désignation) jusqu’en 1994, puis « indéterminé » de 1994 à 1999. Définition de la catégorie (DI) révisée en 2006.

Le Service canadien de la faune d’Environnement et Changement climatique Canada assure un appui administratif et financier complet au Secrétariat du COSEPAC.

Description et importance de l’espèce sauvage

Nom et classification

Le nom français de l’espèce Euphagus carolinus (Müller, 1776) est « Quiscale rouilleux ». Son nom anglais est « Rusty Blackbird ». Sa taxinomie est comme suit :

Classe : Oiseaux (Aves)

Ordre : Passériformes

Famille : Ictéridés

Genre : Euphagus

Espèce : Euphagus carolinus

Deux espèces d’ictéridés du genre Euphagus sont présentes en Amérique du Nord : le Quiscale rouilleux et le Quiscale de Brewer (E. cyanocephalus; American Ornithologists’ Union [AOU], 1957).

Description morphologique

Le Quiscale rouilleux est un passereau de taille moyenne (longueur du corps : de 21 à 25 cm; Godfrey, 1986; figure 1). Les oiseaux des deux sexes ont les yeux jaune pâle, et le bec et les pattes noirs. Durant la période de reproduction, le plumage du mâle est uniformément noir et faiblement irisé de vert sur le corps et légèrement irisé de violet sur la tête et le cou. Le plumage est différent en automne, la bordure des rémiges tertiaires, des scapulaires, des tectrices sus-alaires et des plumes de la tête, de la poitrine et du dos prenant une couleur rouille (Pyle, 1997). Durant la période de reproduction, le plumage de la femelle est gris brunâtre, sans irisation (Pyle 1997). Le plumage d’hiver de la femelle est globalement de couleur rouille, le croupion étant gris. Durant l’automne, les immatures sont semblables aux adultes (Pyle, 1997), les juvéniles ayant toutefois l’iris foncé.

Durant l’été, le Quiscale rouilleux peut être confondu avec le Quiscale de Brewer, qui est de taille et de coloration similaires (Avery, 2013). Le plumage du Quiscale de Brewer mâle est cependant plus irisé que celui du Quiscale rouilleux mâle, et le bec du Quiscale de Brewer est plus court, plus droit et plus épais que celui du Quiscale rouilleux. Les pattes et la queue du Quiscale de Brewer sont aussi généralement plus longues que celles du Quiscale rouilleux. Durant l’été, les femelles diffèrent quant à la coloration de l’iris, lequel est jaune chez le Quiscale rouilleux et foncé chez le Quiscale de Brewer. Dans les bandes migratrices et hivernantes comptant divers ictéridés, les Quiscales rouilleux peuvent aussi être confondus avec les Quiscales bronzés (Quiscalus quiscula), dont la queue est cependant plus longue.

Description longue de la figure 1

Photo d’un Quiscale rouilleux mâle en période de reproduction. L’oiseau est entièrement noir. Son corps a un léger reflet verdâtre, alors que sa tête et son cou ont un léger reflet violet.

Structure spatiale et variabilité de la population

Peu d’études moléculaires ou génétiques ont été réalisées en ce qui concerne la parenté entre le Quiscale rouilleux et d’autres espèces. Le séquençage du gène codant pour le cytochrome-b laisse entendre que, au plan phylogénétique, le Quiscale rouilleux est le plus étroitement apparenté au Quiscale de Brewer (Lanyon et Omland, 1999). Par ailleurs, il n’existe pas d’information sur la structure spatiale ou la variabilité de la population du Quiscale rouilleux.

Unités désignables

Le Quiscale rouilleux compte deux sous-espèces reconnues. L’E. c. carolinus est présent dans la majeure partie de l’aire de répartition de l’espèce, et il hiverne du sud de la Colombie-Britannique jusque dans le sud de l’Ontario, et vers le sud (de façon générale à l’est des Grandes Plaines) jusque dans l’est du Texas et le nord de la Floride. L’E. c. nigrans (Burleigh et Peters, 1948) se reproduit à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Québec aux îles de la Madeleine, et peut-être dans l’est du Nouveau-Brunswick (AOU, 1957; Godfrey, 1986), et son aire d’hivernage se trouve apparemment dans les Carolines et en Géorgie (AOU, 1957), où elle chevaucherait probablement celle de l’E. c. carolinus. Par rapport à l’E. c. carolinus, l’E. c. nigrans mâle a le corps généralement plus foncé et une irisation bleue sur la tête, et la femelle en période de reproduction est d’un gris plus foncé (Peters et Burleigh, 1951), la couleur rouille des bordures de plumes étant plus foncée à l’automne. Globalement, si l’on tient compte de la variation individuelle, on peut dire que les différences morphologiques entre les deux sous-espèces sont subtiles (Pyle, 1997).

Le présent rapport de situation considère l’E. carolinus comme une seule unité désignable, étant donné que les faibles fondements scientifiques sur lesquels reposent la distinction entre les deux sous-espèces (différences mineures de plumage), dont la ségrégation dans les aires de reproduction et d’hivernage est de plus limitée, indiquent que les différences entre les deux sous-espèces ne sont pas suffisamment marquées et importantes sur le plan évolutionnaire pour que ces dernières soient considérées comme des unités désignables séparées.

Importance de l’espèce

Il n’existe aucune étude faisant état de l’importance économique du Quiscale rouilleux. Dans ses quartiers d’hiver, le Quiscale rouilleux se mêle souvent à des bandes d’autres espèces d’ictéridés, dans des dortoirs comptant des milliers d’oiseaux, lesquels peuvent constituer une nuisance pour les infrastructures en raison de l’accumulation de déjections et causer des dommages aux cultures (Dolbeer et al., 1997; Avery, 2013). Avec d’autres ictéridés, le Quiscale rouilleux est depuis longtemps considéré comme étant une espèce nuisible, mais dans son cas, cette réputation est largement non justifiée. En ce qui concerne les sources de connaissances traditionnelles autochtones concernant le Quiscale rouilleux, une recherche à ce sujet n’a pas permis d’en trouver pour le Canada (Chiblow, 2013).

Répartition

Aire de répartition mondiale

Le Quiscale rouilleux n’est présent qu’en Amérique du Nord. Son aire de reproduction comprend l’ensemble des provinces et territoires du Canada, la majeure partie de l’Alaska et certaines parties du Minnesota, du Michigan, du Vermont, du New Hampshire, du Maine, de l’État de New York et du Massachusetts (Avery, 2013; figure 2).

L’aire d’hivernage de l’espèce comprend le Massachusetts, l’État de New York, la Pennsylvanie, la Virginie, l’Ohio, le Michigan, le Wisconsin, l’Iowa, le Kansas, l’Oklahoma et les États américains de la côte atlantique (figure 2). On pense que les principaux lieux d’hivernage se trouvent dans la partie sud de la vallée du Mississippi, ainsi que dans la plaine côtière, à l’est des Appalaches (Niven et al., 2004; Hamel et Ozdenerol, 2008; Greenberg et al., 2011; Avery 2013). De fortes concentrations de Quiscales rouilleux sont également observées en hiver en Alabama, en Géorgie, au Texas, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud (Smithsonian Institution, 2015). De faibles effectifs hivernent aussi localement et sporadiquement dans le sud de la plupart des provinces canadiennes (Avery, 2013; figure 2).

Aire de répartition canadienne

L’aire de répartition canadienne du Quiscale rouilleux s’étend depuis Terre-Neuve-et-Labrador jusque dans le Yukon et comprend l’ensemble des provinces et territoires du Canada (Avery, 2013; figure 3). La limite nord de cette aire passe par la région d’Old Crow, dans le nord du Yukon (Sinclair et al., 2003), le delta du Mackenzie, le Grand lac de l’Ours et le Grand lac des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest (Norment et al., 1999; Avery, 2013), le sud du Kivalliq, au Nunavut (eBird Canada, 2015), le littoral sud de la baie d’Hudson au Manitoba et en Ontario (Cadman et al., 2007; BBAMB, 2015), le lac Guillaume-Delisle et Kuujjuaq, dans le nord du Québec (BBAQ, 2015), Davis Inlet, au Labrador, et la côte nord de l’île de Terre-Neuve (eBird Canada, 2015). La limite sud de l’aire de répartition canadienne de l’espèce passe par le centre-sud de la Colombie-Britannique à l’est de la chaîne Côtière, le centre de l’Alberta, le centre de la Saskatchewan, le sud du Manitoba (p. ex. Delta Beach), le sud de l’Ontario (p. ex. péninsule Bruce), le sud du Québec (p. ex. l’Outaouais et l’Estrie), et le sud du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse (figure 3).

Description longue de la figure 2

Carte de l’aire de répartition du Quiscale rouilleux en Amérique du Nord pendant les périodes de reproduction et d’hivernage. L’aire de reproduction comprend toutes les provinces et tous les territoires au Canada, la majorité de l’Alaska et certaines régions des États du Minnesota, du Michigan, du Vermont, du New Hampshire, du Maine, de New York et du Massachusetts. L’aire d’hivernage comprend les États du Massachusetts, de New York, de Pennsylvanie, de Virginie, de l’Ohio, du Michigan, du Wisconsin, de l’Iowa, du Kansas, de l’Oklahoma et de la côte atlantique.

Zone d’occurrence et zone d’occupation

La zone d’occurrence du Quiscale rouilleux au Canada, établie par traçage du plus petit polygone convexe couvrant l’aire de répartition de l’espèce, est d’environ 9,9 millions de kilomètres carrés (figure 3). Cette superficie est nettement supérieure à celle calculée par le COSEPAC dans son rapport de situation précédent (COSEWIC, 2006), ce qui s’explique par le grand nombre de parcelles d’atlas où l’espèce a été signalée dans le nord du Québec lors des travaux du deuxième Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (BBAQ, 2015), et par l’existence de mentions nordiques ailleurs au Canada provenant d’eBird Canada (2015). La zone d’occupation biologique de l’espèce est d’environ 242 000 km2. Cette valeur est fondée sur une superficie moyenne des territoires de nidification de 0,11 km2 (voir la section « Domaine vital et territoire »), multipliée par une estimation de la population de 2,2 millions de couples nicheurs (Partners in Flight Science Committee, 2013). L’indice de zone d’occupation, qui serait normalement établi à l’aide d’une grille à carrés de 2 km de côté superposée aux zones connues pour être occupées par l’espèce, n’a pas pu être calculé en raison du manque d’information détaillée sur tous les sites de nidification, mais il est certainement supérieur au seuil de 2 000 km2 établi par le COSEPAC.

Il y a eu réduction de la répartition du Quiscale rouilleux dans le sud de plusieurs provinces canadiennes, dont l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba (Federation of Alberta Naturalists, 2007; Greenberg et al. 2011; BBAMB, 2015; Government of Saskatchewan, 2015). Powell (2008) a aussi rapporté une contraction de 160 km de l’aire de reproduction de l’espèce au Maine depuis 1983, et les données d’atlas des oiseaux nicheurs pour le Vermont indiquent aussi une réduction de l’aire de reproduction dans cet État (Fisher et Powell, 2013). De plus, la comparaison des données d’atlas des oiseaux nicheurs recueillies dans les années 2010 avec les données correspondantes compilées dans les années 1980 en Ontario, au Québec et dans les Maritimes laisse penser qu’il y a eu réduction de la répartition dans le sud de l’Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse (Cadman et al., 2007; BBAQ, 2015; Stewart et al., 2015). Cependant, la réduction de répartition pourrait être moins importante dans le nord-ouest du Canada, particulièrement le long de la vallée du Mackenzie, où l’occupation des milieux humides, suivie au début des années 1970 et en 2006, est demeurée la même (Machtans et al., 2007).

Activités de recherche

L’aire de reproduction canadienne du Quiscale rouilleux a été déterminée principalement sur la base de travaux associés à divers atlas des oiseaux nicheurs (Sinclair et al., 2003; Cadman et al., 2007; Federation of Alberta Naturalists, 2007; BBABC, 2015; BBAMB, 2015; BBAQ, 2015; Government of Saskatchewan, 2015; Stewart et al., 2015), et à partir de données provenant d’eBird Canada (2015) et du Projet de modélisation de l’avifaune boréale (BAM, 2015). Toutefois, il existe encore des lacunes dans les données pour les parties nord de l’aire de reproduction de l’espèce, notamment pour le nord de la Colombie-Britannique, où une grande partie de la population occupe des milieux humides d’altitude inaccessibles (David Fraser, comm. pers.).

En ce qui concerne l’aire d’hivernage, une analyse des données du Recensement des oiseaux de Noël (RON) pour la période 1946-2001 a permis de déterminer la répartition générale de l’espèce ainsi que les zones de concentration (Hamel et Ozdenerol, 2008). L’International Rusty Blackbird Working Group(IRBWG, groupe de travail international sur le Quiscale rouilleux) a été créé en 2005 (Greenberg et al., 2011; International Rusty Blackbird Working Group, 2013). En collaboration avec le programme eBird, l’IRBWG a réalisé le Rusty Blackbird Winter Hotspot Blitz (relevé hivernal intensif des concentrations de Quiscales rouilleux), ensemble de relevés couvrant l’est des États-Unis effectués sur deux semaines (du 31 janvier aux 14 février) de 2009 à 2011. Ce programme a permis de recueillir de l’information sur les zones de concentration de l’espèce dans ses quartiers d’hiver (Evans et al., 2014) et de caractériser les déplacements migratoires à grande échelle (LaSorte et al., 2016). En 2014, l’IRBWG a aussi entrepris le Rusty Blackbird Spring Migration Blitz (relevé intensif des Quiscales rouilleux durant la migration printanière), relevé triennal reposant sur les efforts d’ornithologues amateurs de l’ensemble des provinces et territoires du Canada (sauf le Nunavut) et de 38 États américains, mené entre le début de mars et la mi-juin.

Description longue de la figure 3

Carte illustrant l’aire de reproduction du Quiscale rouilleux au Canada, qui s’étend de Terre Neuve et Labrador au Yukon, ainsi que dans toutes les provinces et tous les territoires au Canada.

Habitat

Besoins en matière d’habitat

Habitat de reproduction

Au Canada, l’aire de reproduction du Quiscale rouilleux chevauche presque entièrement les écozones terrestres de la forêt boréale et de la taïga (Erskine, 1992; Gauthier et Aubry, 1996; Campbell et al., 1997; Sinclair et al., 2003; Cadman et al., 2007; Avery 2013; Boreal Avian Modeling Project, 2015). Dans ces écozones, l’espèce est présente dans des cypéraçaies, des étangs de castors, des muskegs, des marécages, des bandes riveraines broussailleuses d’îles, de lacs, et de fleuves, rivières et ruisseaux, ainsi que des fourrés d’aulnes et de saules (DesGranges et Houde, 1989; Darveau et al., 1995; Larue et al., 1995; Gauthier et Aubry, 1996; Campbell et al., 1997; Whitaker et Montevecchi, 1999; Sinclair et al., 2003; Machtans et al., 2007; Matsuoka et al., 2008, 2010a, b; Powell et al., 2010a, b; McCormack, 2012; Scarl, 2013).

Dans le sud-est de son aire de reproduction, la nidification du Quiscale rouilleux a aussi été signalée dans des habitats de début de succession créés par des perturbations comme des incendies et des chablis (Ellison, 1990; Powell et al., 2010b). En Nouvelle-Écosse, et plus précisément au cap Breton, il est également présent à l’occasion dans des environnements plus secs, comme des pâturages (Erskine, 1992). Dans les Territoires du Nord-Ouest, on le trouve principalement en bordure de lacs (Machtans et al., 2007). Dans le nord-ouest de son aire de reproduction, les paramètres qui prédisent le mieux l’habitat de reproduction sont la proportion régionale d’étangs et de lacs d’eau douce et la présence de milieux humides peu profonds à végétation émergente (Matsuoka et al., 2008, 2010b). Cette espèce évite généralement les forêts sèches de terrain élevé pour se reproduire (DesGranges et Houde, 1989; Larue et al., 1995; Whitaker et Montevecchi, 1999; Matsuoka et al., 2010a). En Nouvelle-Angleterre, l’occupation des milieux humides par le Quiscale rouilleux était le mieux expliquée par les variables associées à l’habitat utilisé par l’espèce pour son alimentation (étangs peu profonds) et sa nidification (peuplements de conifères adjacents en terrain élevé), et à la présence de castors (Powell et al., 2014).

À l’échelle du microhabitat, le Quiscale rouilleux choisit des sites de reproduction dans des zones présentant des peuplements denses de conifères en régénération de 1 à 3 m de hauteur, mais généralement à couvert ouvert (Ellison, 1990; Matsuoka et al., 2010b; Powell et al., 2010b; Buckley, 2013). En Alaska, il niche dans des sites dominés par l’épinette noire (Picea mariana) ou des saules (Salix sp.; Matsuoka et al., 2010a).

Les Quiscales rouilleux s’alimentent en eaux peu profondes, où ils recherchent des proies aquatiques dans la litière de feuilles (Avery 2013, Powell et al., 2014). Il est fortement soupçonné que la superficie d’eaux peu profondes (≤ 6 cm de profondeur) détermine de façon importante le choix d’habitat. Les eaux peu profondes non reliées à des eaux courantes regorgent souvent de proies (p. ex. têtards et odonates; L. Powell, obs. pers.), vraisemblablement parce qu’elles sont exemptes de poissons prédateurs et qu’elles ne sont pas sujettes à l’assèchement saisonnier. En Nouvelle-Angleterre, les œufs et larves d’amphibiens ainsi que les larves d’invertébrés constituent probablement des aliments facilement accessibles riches en calories dans les sites présentant des eaux peu profondes (Powell et al., 2014).

La création de milieux humides par les castors est connue pour influer sur la structure des communautés d’invertébrés en remplaçant les taxons vivant en eaux vives par des taxons d’eaux peu profondes, comme les libellules (Naiman et al., 1988), lesquelles comptent parmi les principales proies des Quiscales rouilleux (Avery, 2013). Powell et al. (2014) avancent que la présence de castors accroît la probabilité d’occupation du milieu par l’espèce. Les castors créent de l’habitat d’alimentation et de nidification pour les Quiscales rouilleux en enlevant sélectivement les feuillus, ce qui accroît les ouvertures et favorise la croissance d’arbres comme les épinettes (Johnston et Naiman, 1990). McDowell et Naiman (1986) ont aussi observé que les castors accroissent la densité de matière organique particulaire grossière et la biomasse d’invertébrés de 2 à 5 fois, et accroissent spécifiquement l’abondance de quatre des principales proies des Quiscales rouilleux : libellules (Odonata), demoiselles (Odonata), trichoptères (Trichoptera) et gastéropodes (Gastropoda) (Avery, 2013).

Les modèles prédictifs de qualité relative de l’habitat de reproduction du Quiscale rouilleux indiquent que la qualité de l’habitat augmente avec la latitude (figure 4; Boreal Avian Modeling Project, 2015).

Description longue de la figure 4

Carte illustrant l’adéquation relative de l’habitat de reproduction du Quiscale rouilleur au Canada. Cinq catégories d’adéquation de l’habitat sont indiquées, et l’adéquation augmente habituellement avec la latitude.

Habitat de migration et d’hivernage

En migration, le Quiscale rouilleux est associé aux milieux humides boisés, comme les forêts inondés, aux étangs de castors et aux broussailles bordant les lacs et les fleuves, rivières et ruisseaux (Cyr et Larivée, 1995; Campbell et al., 1997; Avery 2013). Il est aussi présent dans une moindre mesure dans des habitats d’origine humaine, comme des pâturages, des champs labourés, des bassins d’épuration des eaux usées et de petites décharges (Campbell et al., 1997; Sinclair et al., 2003; Avery, 2013; Canham, 2014). Au Missouri, la plupart des mentions de Quiscales rouilleux en migration concernent des milieux humides dominés par des herbacées, des petits plans d’eau, des prairies et des cultures agricoles (Canham, 2014). Trois Quiscales rouilleux munis de géolocalisateurs ont migré de l’Alaska aux Grandes Plaines en fréquentant les habitats suivants durant leur migration : cultures agricoles (60 %), prairies (36 %), plans d’eau (2 %), et milieux humides et autres habitats (1 %) (Johnson et al., 2012).

Dans ses quartiers d’hiver, le Quiscale rouilleux occupe une grande variété d’habitats, mais il est plus abondant en forêt continue semi-inondée qu’en habitat plus sec (Dias, 2008; Luscier et al., 2010). Il y a association positive entre taille des bandes de Quiscales rouilleux et utilisation de forêts inondées de terrain bas (Evans et al., 2014). En Caroline du Sud, une utilisation importante de champs de maïs secs, humides ou récemment drainés, ainsi que d’anciens bassins de riziculture, a aussi été observée (Dias, 2008). Dans la vallée du Mississippi, les champs agricoles semblent constituer un important habitat pour les Quiscales rouilleux hivernants, car ils offrent des aliments de rechange, comme les grains de maïs laissés au sol, quand ils ne peuvent trouver de proies aquatiques et de glands et autre noix (Luscier et al., 2010). Les champs agricoles utilisés par les ictéridés se trouvent généralement à proximité de milieux humides (Luscier et al., 2010).

L’espèce utilise aussi de façon importante des vergers de pacaniers (Carya illinoiensis) et des fragments de forêt riveraine (Mettke-Hofmann et al., 2015). Dans ces habitats, elle se nourrit près des bordures des plans d’eau peu profonds, sans égard à la densité du couvert arbustif ou de la distance par rapport aux lisières forestières. En Louisiane, la présence d’eau stagnante et d’une litière de feuilles humide semblent être les deux principales variables prédisant l’occupation d’un site par l’espèce (DeLeon, 2014). Il a aussi été observé que, en hiver, le Quiscale rouilleux choisit des habitats renfermant une forte densité d’arbres matures produisant des glands et d’autres noix, ainsi que des habitats renfermant des sols humides inondés de façon régulière ou permanente lui offrant une population adéquate de proies invertébrées (Newell, 2013; Borchert et Stauffer, 2014).

À la différence des habitats d’alimentation, les dortoirs hivernaux se trouvent habituellement dans des habitats présentant une végétation dense près du sol, ainsi que dans des champs à végétation courte ou dans des habitats renfermant des arbustes ou des arbres conifériens en zones résidentielles (Dias, 2008). En Caroline du Sud, les dortoirs se trouvent surtout dans des marais à quenouille (Typha sp.) adjacents à des marais salés (Dias, 2008).

Il semble y avoir ségrégation selon le sexe et l’âge dans les quartiers d’hiver, les femelles et les jeunes paraissant hiverner plus loin au sud que les mâles plus vieux (DeLeon, 2012; Mettke-Hofmann et al., 2015). En outre, la disponibilité et la qualité de nourriture sont supérieures dans les sites d’alimentation utilisés par les mâles (Mettke-Hofmann et al., 2015; DeLeon, 2012).

Tendances en matière d’habitat

Habitat de reproduction

En raison de son étroite association avec les étangs de castors, l’habitat du Quiscale rouilleux pourrait avoir été affecté dans le passé par la perte à grande échelle de milieux humides causée par les activités commerciales de récolte des castors, qui ont conduit cette espèce au bord de l’extinction en Amérique du Nord, menées du 17e siècle au début du 20e siècle (Novak, 1987; Naiman et al., 1988). Dans une étude réalisée sur 54 ans dans le parc national du Canada Elk Island, en Alberta, on rapporte une superficie d’eau libre neuf fois plus élevée que dans une période où les castors étaient absents. Depuis les années 1950, les populations de castors semblent s’être bien rétablies dans l’ensemble du Canada (Hood et Bayley, 2008), de sorte que ce type d’habitat associé aux castors, favorable aux Quiscales rouilleux, devrait être en augmentation.

Dans certaines parties de l’aire de reproduction canadienne du Quiscale rouilleux, de grandes superficies de milieux humides ont été perdues par suite de leur transformation à des fins agricoles et industrielles (Greenberg et Droege, 1999; Hobson et al., 2002; Greenberg et Matsuoka, 2010; Greenberg et al., 2011). Par exemple, Greenberg et al. (2011) ont estimé que plus de 1 million d’hectares de milieux humides boisés ont été inondés par suite de la création de réservoirs hydroélectriques dans le nord du Québec. En outre, il a été estimé que 73 % de la zone de transition boréale en Saskatchewan a été transformée en terres agricoles depuis la colonisation européenne (Hobson et al., 2002). Des niveaux similaires de modification de l’habitat ont été rapportés pour l’Alberta (Young et al., 2006).

En ce qui concerne l’impact des activités d’exploration et d’exploitation gazières et pétrolières, il a été estimé que, en date de 2003, 8 % du biome de la forêt boréale au Canada avait été affecté à un degré assez important (Greenberg et al., 2011). Le drainage et le pompage d’énormes quantités d’eau douce provenant des réserves d’eau souterraine et superficielle aux fins d’extraction de gaz et de pétrole peuvent aussi affecter l’habitat du Quiscale rouilleux (Griffiths et Woynillowicz, 2003). L’habitat de l’espèce au Canada aurait connu une baisse de 5 % jusqu’en 2000, et on prévoit une baisse supplémentaire de 4 % d’ici 2050 (Global Forest Watch Canada, 2000; Hayeur, 2001; Griffiths et Woynillowicz, 2003; Kling et al., 2003).

Les changements climatiques, qui donneront lieu à une augmentation importante de la température dans la forêt boréale d’ici 2100, devraient réduire la quantité d’habitat potentiellement convenable pour la reproduction du Quiscale rouilleux. Une étude utilisant des images satellitaires couvrant les zones boréale, subarctique et arctique a montré que, entre 2000 et 2009, la superficie totale d’étangs peu profonds et de lacs boréaux a diminué de 6 700 km2 (Carroll et al., 2011). Cette réduction des milieux humides boréaux est due en partie au dégel du pergélisol causé par l’augmentation de la température (Yoshikawa et Hinzman, 2003). Plusieurs scénarios issus de modèles climatiques fondés sur le changement de l’enveloppe climatique et la répartition existante de l’habitat prévoient une réduction de 64-90 % de l’habitat principal du Quiscale rouilleux d’ici 2100 (Stralberg et al., 2015a). Compte tenu des prévisions récentes des tendances de réchauffement et d’assèchement pour les régions boréales, les castors joueront probablement un rôle important en maintenant des eaux libres et en atténuant l’impact de la sécheresse (Hood et Bayley, 2008).

En résumé, il y a eu des baisses de la superficie totale d’habitat du Quiscale rouilleux dans l’aire de reproduction canadienne de l’espèce au cours des récentes décennies en raison de l’expansion de l’agriculture dans le sud de la forêt boréale, de la perte de milieux humides due aux changements climatiques et de l’accroissement du nombre d’aménagements industriels dans la forêt boréale. De plus, l’habitat de reproduction de l’espèce connaîtra probablement dans le futur des baisses supplémentaires du fait de l’accroissement prévu des effets des changements climatiques.

Habitat d’hivernage

Une grande partie de l’aire d’hivernage du Quiscale rouilleux comprend les plaines inondables de la vallée du Mississippi, du sud de l’Illinois à la côte de la Louisiane (Hamel et Ozdenerol, 2008; Avery, 2013). La transformation des milieux humides boisés dans les lieux d’hivernage du sud des États-Unis est considérée comme l’une des principales causes de la baisse de population de cet oiseau (Greenberg et Droege, 1999; Hamel et al., 2009). Des milieux humides boisés ont été transformés en plantations de pins (Pinus sp.) et en zones résidentielles (Hamel et al., 2009; Greenberg et Matsuoka, 2010). Il est estimé que, entre 1780 et 1980, environ 57 % des milieux humides dans les quartiers d’hiver du Quiscale rouilleux ont été perdus dans les basses terres du Mississippi, tandis que dans le sud de la plaine côtière atlantique, la perte de milieux humides a été de 36 % (Dahl, 1990).

La perte de milieux humides dans le sud-est des États-Unis entre 1950 et 1980 causée par la transformation en terres agricoles et en plantations forestières a été estimée à 1,3 million d’hectares (Hefner et al., 1994) et est considérée comme une cause importante de la baisse de population du Quiscale rouilleux (Greenberg et al., 2011). Selon Greenberg et al. (2011), avant 1970, les milieux humides boisés de la vallée du Mississippi étaient peu utilisés à des fins agricoles parce qu’ils n’étaient pas profitables en raison du coût élevé de leur transformation. À partir de 1970, cependant, la transformation de ces milieux en terres agricoles est devenue rentable en raison de la hausse des prix du soja sur le marché. À la fin des années 1980, quand les prix du soja ont tombé sous le seuil de rentabilité, des activités de reboisement ont été entreprises dans le sud-est des États-Unis (King et al., 2006), et il a été estimé que 162 000 ha de terres agricoles non rentables ont été retransformés en milieux humides boisés entre 1990 et 2005 (Ducks Unlimited, 2007). Dans cette même période, des programmes de séquestration du carbone ont été lancés, ce qui a aussi favorisé la remise en état de grandes superficies de milieux humides boisés dans le sud-est des États-Unis (Houghton, 2002; Shoch et al., 2009).

En conclusion, malgré certains gains d’habitat récents, il y a eu perte nette d’habitat dans les quartiers d’hiver de l’espèce depuis la colonisation européenne.

Biologie

Cycle vital et reproduction

Le Quiscale rouilleux est habituellement monogame, des cas de polygamie ayant toutefois été observés (Scurr, 2013). Les couples nichent en solitaire ou rarement en colonie lâche (Spindler et Kessel, 1980; Orians, 1985; Avery, 2013). Généralement, la nidification débute au début de mai dans la partie sud de l’aire de reproduction et du milieu à la fin de mai dans la partie nord, et elle se termine à la mi-juillet (Matsuoka et al., 2010b; Rousseu et Drolet, 2015). Les nids sont habituellement aménagés dans des fourrés de petits conifères, dans des arbustes à feuilles caduques ou dans des arbres morts, généralement au-dessus ou à proximité d’un plan d’eau (Campbell et al., 1997; Matsuoka et al., 2008, 2010b). Le Quiscale rouilleux produit une couvée par année, mais des nids de remplacement peuvent être aménagés si le premier nid est détruit (Avery, 2013).

La couvée compte habituellement de 3 à 7 œufs, la moyenne étant de 4,5 œufs (Matsuoka et al., 2008; Avery, 2013; Loomis, 2013). L’incubation dure 14 jours (Matsuoka et al., 2010b). Les oisillons demeurent au nid de 11 à 13 jours (Gauthier et Aubry, 1996; Campbell et al., 1997; Matsuoka et al., 2010b).

Aucune étude sur la survie des nids n’a été réalisée au Canada. En Alaska, le taux de survie quotidien des nids est généralement élevé (0,98 ± 0,003), d’où un succès de nidification moyen de 0,56 (IC à 95 % CI : 0,47–0,64; Matsuoka et al., 2010b; Loomis, 2013). Dans cet État, chez 69 nids qui ont survécu jusqu’à la fin de la période d’incubation, le taux d’éclosion a été de 90 % (n = 373 œufs). De plus, pour les 63 nids chez lesquels au moins un jeune a quitté le nid, 96 % de 312 jeunes ont survécu jusqu’au départ du nid. Sur les 150 nids dont la survie a été suivie, 96 (64 %) ont produit au moins un jeune ayant quitté le nid, et 54 (36 %) ont échoué (Matsuoka et al., 2010b). Parmi les nids qui n’ont pas survécu, 89 % (48 nids) ont été détruits par des prédateurs, quatre ont été abandonnés pour des raisons inconnues et deux sont tombés dans l’eau (Matsuoka et al., 2010b). Généralement, le succès de nidification moyen est similaire en Alaska (56 %; Matsuoka et al., 2010b) et en Nouvelle-Angleterre (62 %; Powell, 2008), et il est beaucoup plus élevé que le succès de nidification relevé chez d’autres ictéridés (30-39 %; Martin, 1995).

On pense que la durée d’une génération chez le Quiscale rouilleux est de deux à trois ans (COSEWIC, 2006), durée habituelle chez les passereaux de taille moyenne.

Taux de survie

Il n’existe pas de données sur les taux de survie des adultes dans les lieux de reproduction. Dans des quartiers d’hiver, le taux de survie d’adultes et d’individus immatures sur 12 semaines a été estimé à 0,84 et 0,53, respectivement (Wohner et al., 2014). D’après ces auteurs, ces taux de survie sont comparables à ceux d’autres passereaux d’Amérique du Nord. Pour le moment, on ne sait pas bien pourquoi ces taux de survie relativement élevés dans les quartiers d’hiver ne se traduisent pas par un accroissement de population. Des études de survie devront être menées dans les lieux de reproduction pour évaluer le taux de survie post-migration des adultes.

Le plus vieil individu connu est un oiseau bagué qui a été réobservé en 1939, dont la longévité a été d’au moins huit ans et neuf mois (Cooke, 1942, cité dans Avery, 2013).

Dispersion et migration

Selon la latitude, la migration automnale débute entre la fin de juillet et septembre (Campbell et al., 1997; Sinclair et al., 2003; Johnson et al., 2012; Scarl et al., 2014). Au Canada, la migration printanière se déroule principalement entre la mi-mars et la première semaine de mai, le gros des oiseaux migrant en avril (Campbell et al., 1997; Sinclair et al., 2003; Johnson et al., 2012). Dans la partie nord de l’aire de reproduction de l’espèce au Canada, des groupes de Quiscales rouilleux en migration comptant jusqu’à plusieurs centaines d’individus ont été observés (Manitoba Avian Research Committee, 2003). Aux États-Unis, les bandes comptent jusqu’à 275 individus (Scarl et al., 2014), la moyenne étant de 20-25 oiseaux (DeLeon, 2012; Canham, 2014).

Les retours de Quiscales rouilleux bagués en Amérique du Nord, ainsi qu’une étude examinant les ratios d’isotopes stables de l’hydrogène dans les plumes, laissent penser que les individus provenant de l’Alaska jusqu’au centre du Canada migrent en direction sud-est vers le sud de la vallée du Mississippi, tandis que les populations se reproduisant dans les régions du nord-est (Québec et Maritimes) hivernent habituellement dans la plaine côtière atlantique (Brewer et al., 2006; Hobson et al., 2010). Les Appalaches pourraient constituer une barrière naturelle séparant les populations hivernantes de l’espèce (Hamel et Ozdenerol, 2008).

Dix-sept Quiscales rouilleux adultes munis de dispositifs de pistage (« géolocalisateurs » photosensibles) à l’automne ont migré de l’Alaska jusque dans le sud-est des États-Unis, en traversant le nord-est de la Colombie-Britannique, le nord-ouest de l’Alberta, le centre de la Saskatchewan, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud et l’Iowa, et/ou en y faisant périodiquement halte. Après avoir parcouru en moyenne 4 400 km, ces oiseaux ont atteint leurs sites d’hivernage, qui étaient répartis depuis le Dakota du Sud jusque dans le nord de la Louisiane (Johnson et al., 2012). Au printemps, le chemin de retour emprunté était de façon générale le même que le parcours de la migration de l’automne précédent pour les trois oiseaux pistés. Ces derniers sont retournés à leurs sites de reproduction de l’année précédente (Johnson et al., 2012).

Une analyse de données d’eBird provenant de la Louisiane laisse penser que dans les quartiers d’hiver, les mêmes sites d’alimentation semblent être régulièrement utilisés par des groupes de Quiscales rouilleux à l’intérieur des périodes d’hivernage et entre ces dernières (DeLeon, 2012).

Aucune donnée sur la dispersion natale n’est disponible.

Régime alimentaire et comportement d’alimentation

Dans les lieux de reproduction, les Quiscales rouilleux se nourrissent principalement d’invertébrés, particulièrement de nymphes de libellules (97 %; Loomis 2013). Ils consomment aussi des salamandres, des coléoptères aquatiques, des araignées, des petits poissons, des crustacés, des gastéropodes et des moustiques (Cade, 1953; Matsuoka et al., 2010a; Powell et al., 2010a; Avery, 2013).

Durant l’automne et l’hiver, le régime alimentaire du Quiscale rouilleux est plus varié et est composé d’invertébrés aquatiques, de graines et de petits fruits (Avery, 2013;Newell, 2013;Mettke-Hofmann et al., 2015). Un suivi effectué à deux importants sites d’hivernage de Caroline du Sud a révélé que l’espèce s’alimentait dans des champs de maïs secs, humides ou récemment drainés, des bassins de riziculture anciens (drainés ou inondés) et des milieux humides boisés (Dias, 2008). Les Quiscales rouilleux fréquentent aussi irrégulièrement les mangeoires d’oiseaux en hiver (Cyr et Larivée, 1995; Campbell et al., 1997).

L’espèce consomme aussi des glands, mais ceux-ci doivent avoir été décortiqués par des écureuils ou de plus gros oiseaux, comme des Quiscales bronzés ou des Geais bleus (Cyanocitta cristata; Newell 2013). Selon Newell (2013), les Quiscales rouilleux hivernant en Caroline du Sud ou en Géorgie consomment souvent des pacanes tombées au sol. En raison de leur forte teneur en matières grasses (Fredrickson et Reid, 1988), les pacanes sont consommées dans les hivers froids et aident les ictéridés à survivre quand il y a une moins grande disponibilité de glands et d’invertébrés de milieux humides. Pour pouvoir être consommées par les Quiscales rouilleux, les pacanes tombées au sol doivent avoir été écrasées, par exemple par des automobiles ou par les pieds d’humains ou de cerfs (Newell, 2013). Le Quiscale rouilleux s’alimente aussi dans les parterres résidentiels, où ils consomment principalement des vers aquatiques et des vers de terre (Newell, 2013). Il a été rapporté que le régime alimentaire des Quiscales rouilleux qui hivernent sur les plateaux appalachiens comporte une plus forte proportion de glands et autres noix que celui des individus qui hivernent dans la plaine côtière (34 % contre 19 %; Newell, 2013).

Relations interspécifiques

La prédation d’œufs par des écureuils roux (Tamiasciurus hudsonicus)et des cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus) a été fréquemment rapportée (Buckley, 2013). L’agressivité manifestée par les Quiscales rouilleux à l’égard de la martre d’Amérique (Martes americana) laisse croire que cette dernière est un prédateur potentiel (Avery, 2013). Parmi les prédateurs aviaires potentiels de nids, d’adultes et de jeunes ayant récemment quitté le nid, on compte le Mésangeai du Canada (Perisoreus canadensis; Campbell et al., 1997), la Pie d’Amérique (Pica hudsonia), le Grand Corbeau (Corvus corax), le Pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus), le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), l’Épervier brun (Accipiter striatus), l’Autour des palombes (A. gentilis), la Buse à queue rousse(Buteo jamaicensis) et le Faucon émerillon (Falco columbarius), ainsi que le Geai bleu et la Corneille d’Amérique (Corvus brachyrhynchos; Matsuoka et al., 2010b; Powell et al., 2010b; Buckley, 2013).

Les Quiscales rouilleux pourraient aussi être naturellement limités par la présence d’espèces plus dominantes, comme le Carouge à épaulettes (Agelaius phoeniceus) et le Quiscale bronzé, dans les lieux de reproduction (Ellison, 1990; Erskine, 1992). En Ontario, par exemple, les régions d’où sont absents le Carouge à épaulettes et le Quiscale bronzé sont celles qui présentent les plus fortes densités de Quiscales rouilleux (Cadman et al., 2007).

En migration et dans leurs quartiers d’hiver, les Quiscales rouilleux se joignent régulièrement à des bandes mixtes composées d’autres ictéridés, comme le Carouge à épaulettes, l’Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) et le Quiscale bronzé (Dolbeer et al., 1997; Luscier et al., 2010; Greenberg et al., 2011; Avery, 2013). Il a été avancé que la formation de groupes mixtes réduit le risque de prédation à l’échelle des individus (Morse, 1977).

Domaine vital et territoire

Aucune étude concernant la taille du domaine vital et du territoire chez le Quiscale rouilleux n’a été réalisée au Canada. Cependant, au Maine, la taille moyenne des domaines vitaux a été estimée à 37,5 +/- 12,6 ha, et la taille moyenne des territoires, à 11,1 +/- 2,8 ha (Powell et al., 2010a). Le domaine vital comprend des habitats boisés de terrain bas parsemés de milieux humides interreliés ou non, et des habitats boisés de terrain élevé renfermant de petites parcelles humides (Powell et al., 2010a). Les Quiscales rouilleux occupent des domaines vitaux plus vastes que ceux d’autres ictéridés parce qu’ils utilisent souvent de multiples milieux humides pour s’alimenter (Powell et al., 2010a). Ils nichent aussi dans certains cas en petites colonies lâches (Matsuoka et al., 2010b; Powell et al., 2010c), ce qui assurerait une meilleure protection des nids contre la prédation (Powell et al., 2010c). De plus, Powell et al. (2010a) avancent que les adultes nichant en colonie profitent pour s’alimenter de la découverte par leurs semblables de sources d’insectes aquatiques, dont l’émergence est imprévisible.

Comportement et adaptabilité

Les Quiscales rouilleux fréquentent des milieux humides perturbés par des activités humaines (Darveau et al., 1995; Campbell et al., 1997; Whitaker et Montevecchi, 1999; Powell et al., 2010b; Buckley, 2013), des bassins d’épuration des eaux usées en milieux forestiers (R. Popko, comm. pers., 2015) et des berges de réservoirs hydroélectriques (J. Gauthier, comm. pers., 2015), mais la productivité de la reproduction dans les habitats transformés par l’homme est inconnue au Canada.

Le Quiscale rouilleux semble utiliser des habitats créés par des perturbations naturelles se produisant fréquemment et à de grandes échelles spatiales, comme des inondations, des infestations d’insectes et des incendies de forêt (Ellison, 1990; Machtans et al., 2007; Matsuoka et al., 2010a). Buckley (2013) et d’autres ont rapporté une forte association de l’espèce avec la présence d’étangs de castors.

Le suivi migratoire des Quiscales rouilleux à Tadoussac, sur la côte nord du Saint-Laurent au Québec, entre 1996 et 2010 indique que l’espèce présente un cycle d’abondance de cinq ans dans la forêt boréale (Savard et al., 2011). Ce cycle semble corrélé positivement avec l’oscillation nord-atlantique, phénomène climatique qui jouerait un rôle dans le cycle de quatre ans de petits rongeurs dans la forêt boréale, lequel influe sur les cycles prédateur-proie (Savard et al., 2011).

Dans ses quartiers d’hiver, le Quiscale rouilleux s’alimente régulièrement dans d’anciennes terres agricoles qui ont été reconverties en milieux humides (Hamel et al., 2009), ainsi que dans des parterres résidentiels humides et des plantations de pacaniers (Newell, 2013). L’espèce semble baser son comportement de recherche de nourriture sur une interaction complexe de conditions météorologiques antérieures, présentes et attendues dans le court terme ainsi que sur la disponibilité de ressources (Newell, 2013). Hamel et Ozdenarol (2008) ont aussi avancé que les précipitations influent sur les variations interannuelles de la répartition du Quiscale rouilleux dans la vallée du Mississippi.

Taille et tendances des populations

Activités et méthodes d’échantillonnage

Recensement des oiseaux de Noël (RON)

Le Recensement des oiseaux de Noël (RON) documente les tendances des populations de Quiscales rouilleux en Amérique du Nord en hiver (Audubon, 2015). Les bénévoles notent toutes les espèces observées à l’intérieur d’un cercle de 24 km au cours d’une journée entre le 14 décembre et le 5 janvier (Sauer et al., 1996). Le RON permet d’effectuer le suivi d’espèces boréales, comme le Quiscale rouilleux, qui nichent dans des régions nordiques inaccessibles et dont la majorité de la population hiverne dans des régions accessibles situées plus au sud (Audubon, 2015). Ainsi, le principal avantage de cette méthode est qu’elle permet de recenser les effectifs de Quiscales rouilleux dans l’ensemble de l’aire d’hivernage de l’espèce (Sauer et al., 1996), le RON étant considéré comme la source la plus fiable d’information sur les tendances des effectifs de cette espèce.

L’une de principales limitations du RON est qu’il peut sous-estimer l’abondance des Quiscales rouilleux du fait que ces derniers se joignent souvent à des groupes d’oiseaux d’espèces similaires dans les quartiers d’hiver. Cependant, cela ne devrait pas nécessairement influer sur l’estimation des tendances, à moins que les effectifs des autres espèces n’évoluent différemment.

Relevé des oiseaux nicheurs d’Amérique du Nord (BBS)

Le Relevé des oiseaux nicheurs d’Amérique du Nord (BBS) est effectué au Canada depuis 1970 (Environnent Canada, 2014). Les données sur l’abondance des oiseaux nicheurs sont recueillies par des bénévoles le long de parcours de 39,2 km dans lesquels les observations sont réalisées à 50 points d’écoute espacés de 0,8 km et couvrant chacun un rayon de 400 m. Les relevés sont généralement réalisés en juin, durant la période de reproduction de la plupart des oiseaux. Les données canadiennes du BBS sont analysées au moyen de modèles bayésiens hiérarchiques (Smith et al., 2014).

Le BBS comporte trois inconvénients pour le suivi des tendances des populations de Quiscales rouilleux : 1) l’espèce n’est détectée que dans seulement environ le tiers des parcours effectués au Canada (soit 150 parcours), la plupart n’ayant été réalisés que sporadiquement et par des observateurs qui ont changé au fil du temps (Greenberg et al., 2011); 2) le relevé ne couvre que moins de 30 % de l’aire de reproduction de l’espèce et est concentré dans le sud de la forêt boréale; 3) le relevé est habituellement effectué un mois après la période de chant maximale de l’espèce, ce qui fait que les résultats du BBS peuvent ne pas être représentatifs des tendances existantes aux latitudes plus nordiques (Greenberg et al., 2011).

Depuis l’estimation d’abondance originale du COSEPAC, réalisée en 2006, l’estimation de population de Partenaires d’envol, programme qui utilise les données brutes du BBS, a été améliorée avec les données du programme de listes quotidiennes des oiseaux des Territoires du Nord-Ouest, afin d’accroître la précision de l’estimation pour la forêt boréale (Blancher et al., 2013).

Atlas des oiseaux nicheurs

Les travaux menés dans le cadre des deux atlas des oiseaux nicheurs de l’Ontario pour les périodes 1981-1985 et 2001-2005 fournissent des données qui permettent de comparer la répartition et la probabilité d’observation du Quiscale rouilleux sur une période de 20 ans (Cadman et al., 2007). Les données de ces atlas ont été recueillies par des bénévoles qui ont couvert des parcelles de 10 km x 10 km durant la période de reproduction. Pour l’Ontario, le pourcentage de changement dans la répartition des Quiscales rouilleux sur la période de 20 ans a été calculé en comparant le pourcentage de parcelles de 10 km de côté avec indice de nidification dans la première période d’atlas à celui obtenu dans la deuxième période d’atlas, avec ajustement pour l’effort d’observation (Cadman et al., 2007). Dans la période 2001-2005, l’abondance relative a aussi été estimée au moyen de points d’écoute de 5 minutes.

De même, les travaux de terrain pour les deuxièmes atlas des oiseaux nicheurs du Québec et des Maritimes ont aussi été récemment achevés (BBAQ, 2015; Stewart et al., 2015). Plusieurs autres deuxièmes atlas ont été finalisés dans le nord-est des États-Unis (p. ex. État de New York et Vermont), tandis que des premiers atlas l’ont été récemment en Colombie-Britannique et au Manitoba.

Les atlas fournissent une très bonne information sur la répartition des nicheurs et, plus récemment, sur leur abondance. La principale contrainte de cette méthode est que les comparaisons entre les périodes sont habituellement faites sur la base de l’occurrence plutôt qu’en termes de changement d’abondance. Néanmoins, les ajustements permettant de comparer la probabilité d’observation entre deux périodes d’atlas sont considérés comme adéquats pour obtenir une estimation générale des tendances du Quiscale rouilleux (voir par exemple Cadman et al., 2007).

étude des populations d’oiseaux du Québec (ÉPOQ)

Ce programme, entrepris en 1969, gère des milliers de listes d’oiseaux produites au Québec par des bénévoles (Cyr et Larivée, 1995). La base de données couvre toutes les régions se trouvant au sud du 52e parallèle et toutes les saisons (Cyr et Larivée, 1995). Le principal inconvénient de cette méthode est qu’elle couvre principalement les régions habitées et facilement accessibles. Ce programme permet néanmoins d’estimer les tendances de population à partir des observations de Quiscales rouilleux faites durant la migration à travers le sud du Québec (Cyr et Larivée, 1995; Scarl et al., 2014).

Réseau canadien de surveillance des migrations (RCSM)

Ce programme est conçu pour assurer le suivi des populations de passereaux migrateurs à plus de 20 stations de surveillance réparties dans tout le Canada (Crewe et al., 2008). Les observations faites durant la migration automnale, en particulier, peuvent fournir de l’information sur les tendances des populations pour les oiseaux nichant dans la forêt boréale et plus au nord, lors de leur déplacement depuis leurs lieux de reproduction nordiques vers leurs lieux d’hivernage du sud. Les principales activités menées à ces stations sont le baguage d’oiseaux et le dénombrement visuel quotidien des oiseaux durant les migrations.

L’interprétation des tendances des populations observées aux stations du RCSM pourrait être améliorée grâce à de nouvelles méthodes d’estimation des régions de provenance des oiseaux migrateurs dénombrés aux stations du RCSM, utilisant à la fois des analyses d’isotopes stables de l’hydrogène dans les plumes (feathers) (δ2Hf) et des données sur les trajectoires migratoires potentielles des oiseaux prédites à partir des données de récupération de bagues (Hobson et al., 2015).

Une des faiblesses de ce programme de suivi est la supposition que la variation du nombre d’oiseaux comptés à un site est représentative de la tendance régionale de la population, alors qu’elle pourrait n’être que le reflet des conditions locales. Une autre limitation est le risque que des Quiscales rouilleux en migration soient l’objet d’une identification erronée ou ne soient pas repérées, ces oiseaux formant souvent des grandes bandes mixtes avec d’autres espèces d’ictéridés.

Données d’abondance issues de comptes rendus ornithologiques historiques

Afin de déterminer si le déclin du Quiscale rouilleux au cours des 40 dernières années s’inscrit dans une tendance à plus long terme, Greenberg et Droege (1999) et Greenberg et al. (2011) ont analysé des données d’abondance qualitatives tirées de comptes rendus ornithologiques concernant des sites d’hivernage du sud-est des États-Unis remontant jusqu’en 1890.

Abondance