Plan d’action pour le braya de Long (Braya longii) et le braya de Fernald (Braya fernaldii) au Canada 2018

Plan d’action pour le braya de Long (Braya longii) et le braya de Fernald (Braya fernaldii) au Canada

- Table des matières

- Préface

- Remerciements

- Sommaire

- 1. Actions pour le rétablissement

- 2. Évaluation des répercussions socioéconomiques et des avantages

- 3. Mesure des progrès

- 4. Références

- Annexe A : Effets sur l’environnement et sur les espèces non ciblées

Plan d’action pour le braya de Long (Braya longii) et le braya de Fernald (Braya fernaldii) au Canada

Environnement et Changement climatique Canada. 2018. Plan d’action pour le braya de Long (Braya longii) et le braya de Fernald (Braya fernaldii) au Canada, Série de Plans d’action de la Loi sur les espèces en péril, Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa, v + 33 p.

Pour télécharger le présent plan d'action ou pour obtenir un complément d'information sur les espèces en péril, incluant les rapports de situation du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), les descriptions de la résidence, les programmes de rétablissement et d'autres documents connexes sur le rétablissement, veuillez consulter le Registre public des espèces en péril.

Illustration de la couverture : Michael Burzynski (photo principale) et Susan Squires (photo en médaillon)

Also available in English under the title

“Action Plan for Long’s Braya (Braya longii) and Fernald’s Braya (Braya fernaldii) in Canada”

Le contenu du présent document (à l’exception des illustrations) peut être utilisé sans permission, mais en prenant soin d’indiquer la source.

En vertu de l’Accord pour la protection des espèces en péril (1996) les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux signataires ont convenu d’établir une législation et des programmes complémentaires qui assureront la protection efficace des espèces en péril partout au Canada. En vertu de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29) (LEP), les ministres fédéraux compétents sont responsables de l’élaboration des plans d’action pour les espèces inscrites comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, pour lesquelles le rétablissement a été jugé comme étant réalisable. Ils sont également tenus de rendre compte des progrès réalisés dans les cinq ans suivant la publication du document final dans le Registre public des espèces en péril.

En vertu de la LEP, un ou plusieurs plans d’action présentent la planification détaillée du rétablissement élaborée dans le but d’appuyer l’orientation stratégique établie dans le programme de rétablissement de l’espèce. Le plan décrit ce qui doit être réalisé pour atteindre les objectifs en matière de population et de répartition (auparavant appelés buts et objectifs du rétablissement) établis dans le programme de rétablissement, y compris les mesures à prendre pour aborder les menaces et effectuer le suivi du rétablissement de l’espèce, ainsi que les mesures proposées visant à protéger l’habitat essentiel qui a été désigné pour l’espèce. Le plan d’action inclut également une évaluation des répercussions socioéconomiques de la mise en œuvre du plan d’action et des avantages en découlant. Le plan d’action est considéré comme l’un parmi une série de documents qui sont liés et qui doivent être pris en considération ensemble. Parmi ceux-ci, on compte le rapport de situation du COSEPAC, le programme de rétablissement, ainsi qu’un ou plusieurs plans d’action.

La ministre de l’Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de l’Agence Parcs Canada est le ministre compétent en vertu de la LEP à l’égard du braya de Long et du braya de Fernald . Dans la mesure du possible, le plan d’action a été préparé en collaboration avec Pêches et Océans Canada et la province de Terre-Neuve-et-Labrador, en vertu du paragraphe 48(1) de la LEP.

La réussite du rétablissement de l’espèce dépendra de l’engagement et de la collaboration d’un grand nombre de parties concernées qui participeront à la mise en œuvre des directives et des actions formulées dans le présent plan d’action. Cette réussite ne pourra reposer seulement sur Environnement et Changement climatique Canada, l’Agence Parcs Canada ou sur toute autre autorité responsable. Tous les Canadiens et les Canadiennes sont invités à appuyer ce plan d’action et à contribuer à sa mise en œuvre pour le bien du braya de Long et du braya de Fernald et de l’ensemble de la société canadienne.

La mise en œuvre du présent plan d’action est assujettie aux crédits, aux priorités et aux contraintes budgétaires des autorités responsables et organisations participantes.

Le programme de rétablissement établit l’orientation stratégique visant à arrêter ou à renverser le déclin de l’espèce, incluant la désignation de l’habitat essentiel dans la mesure du possible. Il fournit à la population canadienne de l’information pour aider à la prise de mesures visant la conservation de l’espèce. Lorsque de l’habitat essentiel est désigné, dans un programme de rétablissement ou dans un plan d’action, la LEP exige que cet habitat soit protégé.

Dans le cas de l’habitat essentiel désigné pour les espèces terrestres, y compris les oiseaux migrateurs, la LEP exige que l’habitat essentiel désigné dans une zone protégée par le gouvernement fédéralNote1de bas de page soit décrit dans la Gazette du Canada dans un délai de 90 jours après l’ajout dans le Registre public du programme de rétablissement ou du plan d’action qui a désigné l’habitat essentiel. L’interdiction de détruire l’habitat essentiel aux termes du paragraphe 58(1) s’appliquera 90 jours après la publication de la description de l’habitat essentiel dans la Gazette du Canada.

Pour l’habitat essentiel se trouvant sur d’autres terres domaniales, le ministre compétent doit, soit faire une déclaration sur la protection légale existante, soit prendre un arrêté de manière à ce que les interdictions relatives à la destruction de l’habitat essentiel soient appliquées.

Si l’habitat essentiel d’un oiseau migrateur ne se trouve pas dans une zone protégée par le gouvernement fédéral, sur le territoire domanial, à l’intérieur de la zone économique exclusive ou sur le plateau continental du Canada, l’interdiction de le détruire ne peut s’appliquer qu’aux parties de cet habitat essentiel -- constituées de tout ou partie de l’habitat auquel la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs s’applique aux termes des paragraphes 58(5.1) et 58(5.2) de la LEP.

En ce qui concerne tout élément de l’habitat essentiel se trouvant sur le territoire non domanial, si la ministre compétente estime qu’une partie de l’habitat essentiel n’est pas protégée par des dispositions ou des mesures en vertu de la LEP ou d’autres lois fédérales, ou par les lois provinciales ou territoriales, elle doit, comme le prévoit la LEP, recommander au gouverneur en conseil de prendre un décret visant l’interdiction de détruire l’habitat essentiel. La décision de protéger l’habitat essentiel se trouvant sur le territoire non domanial et n’étant pas autrement protégé demeure à la discrétion du gouverneur en conseil.

Merci à Julie Robinson, qui a ébauché de la première version du présent document. Le présent plan d’action a été préparé par Peter Thomas, Krista Baker et Kathy St. Laurent (Environnement et Changement climatique Canada, Service canadien de la faune – Région de l’Atlantique), en collaboration avec les membres et spécialistes associés de l’Équipe de rétablissement des espèces en péril des landes calcaires. Merci également à cette équipe pour les connaissances et l’appui qu’elle a fournis durant la préparation du présent document ainsi que pour son engagement continu à l’égard de la conservation des espèces en péril. Merci enfin aux nombreux étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs dont les recherches ont contribué aux connaissances actuelles sur le braya de Long et le braya de Fernald.

En 2003, le braya de Long (Braya longii) et le braya de Fernald (Braya fernaldii) ont respectivement été désignés « espèce en voie de disparition » et « espèce menacée », aux termes de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a réévalué la situation du braya de Fernald en 2012 et l’a alors désigné « espèce en voie de disparition », mais le statut de l’espèce n’a pas encore été modifié dans la LEP. Le présent plan d’action présente les mesures de rétablissement nécessaires à l’atteinte des objectifs de rétablissement énoncés dans le Programme de rétablissement du braya de Long (Braya longii) et du braya de Fernald (Braya fernaldii) au Canada (Environment Canada, 2012) :

Braya de Long : D’ici 2015, assurer la viabilité des populations situées dans l’aire de répartition actuelle de l’espèce et établir d’autres populations dans les milieux naturels au sein de leur aire de répartition historique.

Braya de Fernald : Maintenir les populations situées dans l’aire de répartition actuelle de l’espèce et, si possible, en faire des populations autosuffisantes.

Au total, 32 mesures de rétablissement sont présentées dans le présent plan d’action, et celles-ci ont été réparties entre 6 stratégies générales (suivi, gestion et protection de l’habitat, restauration et réintroduction de l’espèce, recherche scientifique, conservation ex situ, éducation et intendance).

L’habitat essentiel du braya de Long et du braya de Fernald a été partiellement désigné dans le programme de rétablissement (Environment Canada, 2012). De l’habitat essentiel additionnel est désigné sur le territoire non domanial pour le braya de Fernald dans le présent plan d’action, d’après la réalisation partielle du calendrier des études du programme de rétablissement (Environment Canada, 2012). L’habitat essentiel (dans le programme de rétablissement et le plan d’action) est désigné sur le territoire domanial et sur le territoire non domanial, dans les landes calcaires de la péninsule Great Northern, à Terre-Neuve. Environnement et Changement climatique Canada collabore avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador en vue de déterminer si l’habitat essentiel est considéré comme protégé sur le territoire non domanial.

Une évaluation socioéconomique visant le braya de Long et le braya de Fernald a été réalisée conjointement à l’évaluation socioéconomique visant le saule des landes (Salix jejuna), car les aires de répartition et l’habitat des trois espèces sont comparables, ainsi que les menaces qui pèsent sur elles. Les coûts directs et indirects associés à la mise en œuvre du présent plan d’action sont considérés comme faibles. La mise en œuvre du plan aura non seulement un effet bénéfique pour le braya de Long et le braya de Fernald, mais aussi pour la communauté écologique de l’espèce en général, y compris d’autres espèces en péril (par exemple, le saule des landes) partageant le même habitat.

Le braya de Long (Braya longii) et le braya de Fernald (Braya fernaldii) sont de petites plantes herbacées qui ne poussent que dans les landes calcaires de la péninsule Great Northern, dans l’île de Terre-Neuve. Ils ont été respectivement désignés « espèce en voie de disparition » et « espèce menacée » en vertu de la Loi sur les espèces en péril du Canada en 2003 et de l’Endangered Species Act de Terre-Neuve-et-Labrador en 2002. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a réévalué la situation du braya de Fernald en 2012 et l’a alors désigné « espèce en voie de disparition », mais le statut de l’espèce n’a pas encore été modifié dans la LEP.

Toutes les stratégies générales de rétablissement présentées dans le Programme de rétablissement du braya de Long (Braya longii) et du braya de Fernald (Braya fernaldii) au Canada (Environment Canada, 2012) seront mises en œuvre par l’entremise des activités énumérées dans le présent plan d’action. Ces activités sont destinées à l’atteinte des objectifs en matière de population et de répartition présentés dans le programme de rétablissement :

Braya de Long : D’ici 2015, assurer la viabilitéNote2de bas de page des populations situées dans l’aire de répartition actuelle de l’espèce et établir d’autres populations dans les milieux naturels au sein de leur aire de répartition historique.

Braya de Fernald : Maintenir les populations situées dans l’aire de répartition actuelleNote3de bas de page de l’espèce et, si possible, en faire des populations autosuffisantesNote4de bas de page.

En raison d’un déclin soudain de la population de braya de Fernald, constaté dans le cadre de relevés menés à l’été 2011, des mesures précises sont axées sur cette espèce, en vue de rétablir l’abondance antérieure de sa population (2008).

Le présent plan d’action doit être considéré de concert avec le programme de rétablissement fédéral (Environment Canada, 2012). Le programme de rétablissement renferme des renseignements détaillés sur le braya de Long et le braya de Fernald, l’orientation stratégique et les approches de rétablissement visant l’espèce, y compris de l’information sur l’approche à adopter pour la désignation de l’habitat essentiel, les caractéristiques biophysiques de l’habitat essentiel et les menaces pesant sur les deux espèces.

| Stratégie générale | No | Mesures de rétablissement | PrioritéNote5de5bas de page | Menaces ou objectifs abordés | Échéancier |

|---|---|---|---|---|---|

| Suivi | 1 | Faire le suivi de l’abondance de la population, des paramètres démographiques (longévité, productivité, etc.), du taux de survie, de la couverture végétale et des insectes nuisibles et agents pathogènes qui pourraient menacer l’espèce, dans les parcelles permanentes de tous les sites de l’étude. | Élevée | Toutes les menaces | Tous les 5 ans |

| Suivi | 2 | Faire un recensement complet tous les 5 ans, pour déterminer les tendances des populations et les changements spatiaux. | Élevée | Toutes les menaces | Tous les 5 ans |

| Suivi | 3 | Évaluer la menace possible associée au changement climatique et en faire le suivi au moyen du réseau existant d’appareils de surveillance climatique (par exemple, stations météorologiques, enregistreurs de la température atmosphérique et de la température du sol, instruments de mesure du soulèvement mécanique), pour déterminer si le changement climatique cause des changements subséquents de l’abondance de la population, d’autres paramètres démographiques (par exemple, productivité), de la présence d’insectes nuisibles, de l’infection par des agents pathogènes, etc. | Moyenne | Toutes les menaces, sauf la dégradation et la perte d’habitat | Téléchargement des données des enregistreurs : une fois par année. Collecte d’autres données : au besoin |

| Gestion et protection de l’habitat | 4 | Évaluer le niveau actuel de menace associé aux activités d’utilisation des terres dans l’habitat essentiel, pour chaque emplacement connu hébergeant le braya de Long ou le braya de Fernald et dans toutes les régions où des activités de gestion ont été mises en œuvre dans le passé. Évaluer l’efficacité des activités de gestion actuelles. | Élevée | Toutes les menaces | Tous les 5 ans |

| Gestion et protection de l’habitat | 5 | Terminer les relevés des habitats convenables et des habitats potentiels dans l’aire de répartition historique du braya de Fernald, pour vérifier l’occupation de l’habitat et l’abondance de la population. | Élevée | Dégradation et perte d’habitat | D’ici 2019 |

| Gestion et protection de l’habitat | 6 | Poursuivre la création d’une réserve écologique adjacente à la propriété fédérale au cap Norman. | Élevée | Dégradation et perte d’habitat | D’ici 2018 |

| Gestion et protection de l’habitat | 7 | Continuer l’agrandissement vers le nord de la réserve écologique de la pointe Watts, pour y inclure la population non perturbée de braya de Fernald de l’anse Four Mile. | Élevée | Dégradation et perte d’habitat | D’ici 2018 |

| Gestion et protection de l’habitat | 8 | Indiquer de manière appropriée (par exemple, avec des pancartes, des bordures) les zones de l’habitat qui sont fortement utilisées, pour décourager les utilisateurs de véhicules hors route et les promeneurs. | Élevée | Dégradation et perte d’habitat | Au besoin |

| Gestion et protection de l’habitat | 9 | Identifier les groupes d’intérêt qui sont associés à l’utilisation de l’habitat essentiel (par exemple, utilisateurs de véhicules tout terrain et de motoneiges) et les consulter. Fournir à ces groupes des renseignements sur la conservation de l’habitat essentiel. | Élevée | Dégradation et perte d’habitat | D’ici 2021 |

| Gestion et protection de l’habitat | 10 | Élaborer des outils d’éducation qui décrivent comment réduire au minimum la perturbation de l’habitat durant des travaux (y compris des cartes qui présentent un schéma de l’étendue spatiale de l’habitat essentiel) et les distribuer aux fournisseurs de services et aux conducteurs susceptibles de réaliser des travaux dans les landes calcaires. | Élevée | Dégradation et perte d’habitat | En cours |

| Gestion et protection de l’habitat | 11 | Élaborer et mettre en œuvre un plan d’atténuation de la circulation des véhicules hors route, pour éviter la perte d’habitat essentiel et les dommages causés à l’habitat essentiel. | Moyenne | Dégradation et perte d’habitat | En cours jusqu’en 2021 |

| Restauration et réintroduction des espèces | 12 | À partir de graines provenant de populations sources génétiquement appropriées, réintroduire le braya de Long et le braya de Fernald, au besoin, pour rétablir les espèces dans leur aire de répartition historique. | Élevée | Dégradation et perte d’habitat | En cours |

| Restauration et réintroduction des espèces | 13 | Faire le suivi des réintroductions du braya de Long et du braya de Fernald tous les deux ans, durant au moins 6 ans après la réintroduction. | Élevée | Dégradation et perte d’habitat | Tous les deux ans pendant 6 ans après la fin du projet |

| Restauration et réintroduction des espèces | 14 | Restaurer les sites de braya de Long qui ont été perturbés par l’humain et sont adjacents à la réserve écologique de Sandy Cove, au moyen des techniques de restauration décrites par Copp (2014). | Élevée | Dégradation et perte d’habitat | D’ici 2019 (en cours) |

| Restauration et réintroduction des espèces | 15 | Évaluer les résultats de la restauration des sites de braya de Long perturbés par l’humain dans la région de Sandy Cove, en faisant le suivi de la végétation, de l’état du substrat et du régime hydrologique, tous les ans durant cinq ans après la fin du projet de restauration. | Élevée | Dégradation et perte d’habitat | Tous les ans pendant 5 ans après la fin du projet |

| Restauration et réintroduction des espèces | 16 | Restaurer le site de braya de Long perturbé par l’humain au Lion’s Club de Sandy Cove, en y interdisant l’entreposage de bois et la circulation de véhicules jusqu’aux piles de bois et en retirant les copeaux de bois, le bran de scie et les déchets. | Élevée | Dégradation et perte d’habitat | D’ici 2018 |

| Restauration et réintroduction des espèces | 17 | Évaluer la valeur pour le rétablissement de la population de braya de Long située dans la portion perturbée par l’humain de la pointe Yankee. | Élevée | Dégradation et perte d’habitat | En cours |

| Restauration et réintroduction des espèces | 18 | Déterminer les méthodes appropriées pour atténuer la menace associée aux insectes nuisibles et aux agents pathogènes dans l’aire de répartition et, si possible, mettre en œuvre ces méthodes. | Élevée | Dégradation et perte d’habitat Espèces exotiques Processus naturels |

En cours |

| Recherche scientifique | 19 | Identifier le microbe pathogène inconnu qui s’attaque aux brayas. | Élevée | Processus naturels | En cours |

| Recherche scientifique | 20 | Évaluer le rôle du réservoir de semences du sol pour la persistance à long terme, en déterminant la longévité des graines dans ce réservoir. | Moyenne | Toutes les menaces | D’ici 2021 |

| Conservation ex situ | 21 | Maintenir la collection ex situ de braya de Long et de braya de Fernald au jardin botanique de l’Université Memorial de Terre-Neuve; faire le suivi de la survie des individus et de la présence d’agents pathogènes et d’insectes nuisibles. | Élevée | Toutes les menaces | Tous les ans |

| Éducation et intendance | 22 | En fonction des observations faites sur le terrain d’activités menaçant les brayas, déterminer les zones devant faire l’objet de mesures d’intendance, et mettre en œuvre ces mesures. | Élevée | Dégradation et perte d’habitat | En cours |

| Éducation et intendance | 23 | Continuer de conclure, de mettre à jour et d’évaluer des accords d’intendance avec les collectivités, les écoles et les organisations locales dans le cadre du Programme d’intendance des landes de calcaire (par exemple, municipalités de la partie nord de l’aire de répartition du braya de Fernald). | Élevée | Dégradation et perte d’habitat | Au besoin |

| Éducation et intendance | 24 | Obtenir une participation à l’échelle locale aux activités de rétablissement, notamment l’établissement de nouvelles aires protégées ou les projets de restauration. | Moyenne | Dégradation et perte d’habitat | En cours |

| Éducation et intendance | 25 | Offrir aux responsables de la faune et aux autres autorités de la formation ou une mise à jour sur les règlements existants et les nouveaux règlements ainsi que les questions touchant les espèces en péril et leur habitat essentiel. | Moyenne | Dégradation et perte d’habitat | Au besoin |

| Éducation et intendance | 26 | Faire en sorte que les organismes ou institutions responsables des activités de rétablissement informent les autorités et les responsables de la faune fédéraux et provinciaux des activités planifiées à l’intérieur (ou à proximité) de l’habitat essentiel et qu’ils les invitent à prendre part au processus. | Moyenne | Dégradation et perte d’habitat | Au besoin |

| Éducation et intendance | 27 | Favoriser la communication entre les gouvernements fédéral et provincial et les organismes municipaux qui ont des responsabilités en matière de gestion de l’utilisation des terres ou de délivrance de permis pour les populations de brayas et leur habitat essentiel. | Moyenne | Dégradation et perte d’habitat | En cours |

| Éducation et intendance | 28 | Fournir des renseignements sur les espèces en péril des landes calcaires et la conservation de leur habitat essentiel à des publics spécialisés et non spécialisés, au moyen des médias et des médias sociaux appropriés. | Moyenne | Toutes les menaces, sauf les processus naturels | En cours |

| Éducation et intendance | 29 | Mettre à jour régulièrement le site Web sur les landes calcaires (www.limestonebarrens.ca), de façon à ce que l’information y soit à jour. | Moyenne | Toutes les menaces, sauf les processus naturels | Au besoin |

| Éducation et intendance | 30 | Encourager et soutenir le Groupe de travail communautaire des landes calcaires en incitant ses membres à participer aux réunions régulières de l’Équipe de rétablissement des espèces en péril des landes calcaires. | Moyenne | Dégradation et perte d’habitat | Tous les ans |

| Éducation et intendance | 31 | Réaliser des sondages pour déterminer les changements concernant l’attitude et les connaissances du public et évaluer l’efficacité des mesures existantes d’intendance et d’éducation (par exemple, élaborer et mettre en œuvre une méthode d’évaluation de l’efficacité du programme éducatif sur les landes calcaires). | Moyenne | Dégradation et perte d’habitat | Au besoin |

| Éducation et intendance | 32 | Installer des panneaux d’interprétation présentant des renseignements sur la biologie de l’espèce, la situation de la population et la conservation de l’habitat essentiel dans les sites clés hébergeant les brayas (c’est-à-dire dans les endroits où les panneaux auraient le plus de retombées sur la conservation des brayas, sans toutefois compromettre la persistance des deux espèces). | Moyenne | Dégradation et perte d’habitat | D’ici 2019 |

L’habitat essentiel du braya de Long et du braya de Fernald a été partiellement désigné dans la section 7 du programme de rétablissement (Environment Canada, 2012). Le programme de rétablissement contient des renseignements détaillés sur l’habitat essentiel désigné, y compris ses caractéristiques biophysiques (section 7.1 du programme de rétablissement), les activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel (section 7.3 du programme de rétablissement) ainsi qu’un calendrier des études nécessaires pour compléter la désignation de l’habitat essentiel (section 7.2 du programme de rétablissement).

De l’habitat essentiel additionnel a été désigné pour le braya de Fernald dans le présent plan d’action, au moyen de l’approche décrite dans le programme de rétablissement et d’après la réalisation partielle du calendrier des études du programme de rétablissement. Les caractéristiques biophysiques et les activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel sont les mêmes dans le cas de l’habitat essentiel désigné dans le présent plan d’action que dans celui désigné dans le programme de rétablissement. Néanmoins, l’habitat essentiel demeure partiellement désigné. La réalisation de relevés de substrat potentiel dans l’aire de répartition du braya de Fernald permettra la désignation complète de l’habitat essentiel.

Aucun habitat essentiel additionnel n’est désigné pour le braya de Long dans le présent plan d’action.

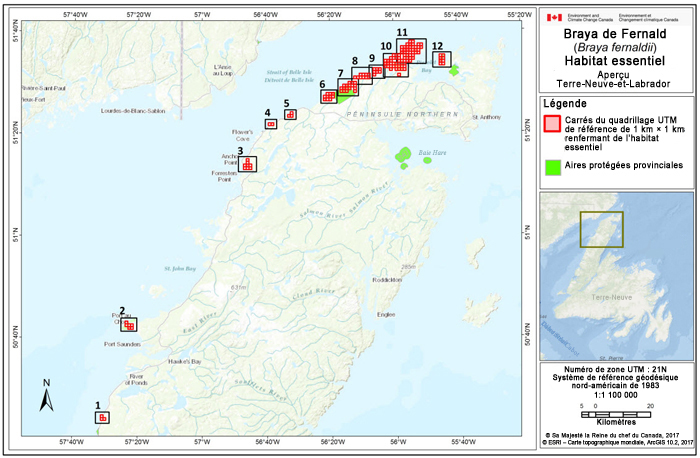

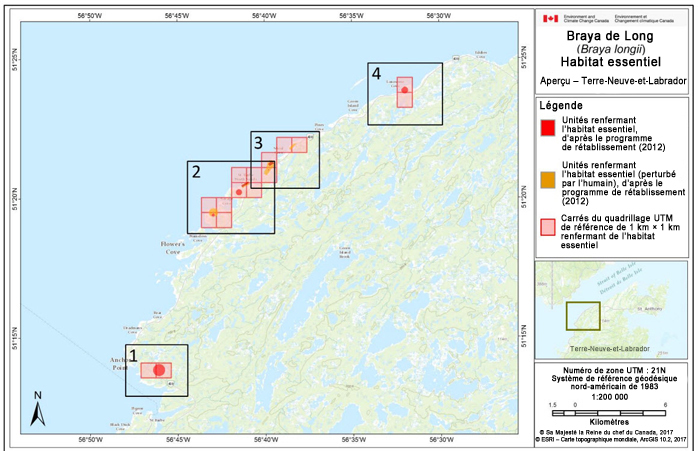

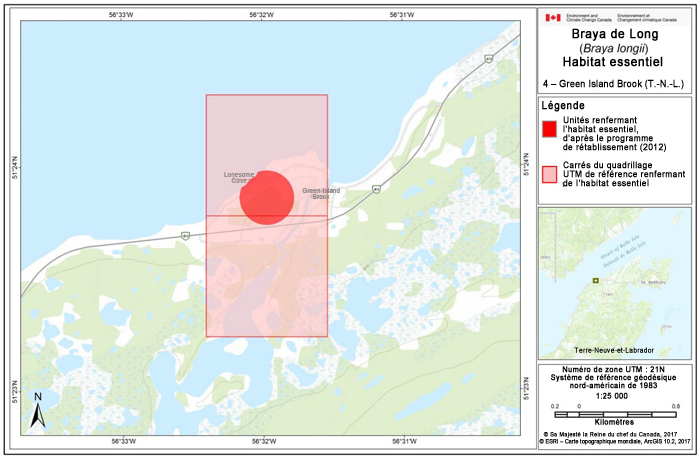

L’emplacement de l’habitat essentiel du braya de Fernald et du braya de Long est désigné dans les figures 1 à 7 et comprend l’habitat essentiel qui avait déjà été désigné dans le programme de rétablissement (pour les deux espèces), en plus de l’habitat essentiel additionnel désigné dans le présent plan d’action (seulement pour le braya de Fernald).

Vingt-neuf (29) nouveaux sites d’habitat essentiel sont désignés pour le braya de Fernald dans le présent plan d’action. Vingt-huit (28) de ces sites sont répartis dans la région allant depuis le nord-ouest du lac Watsons (51° 32′ N et 56° 02′ O) jusqu’à Cook’s Harbour, Terre-Neuve-et-Labrador (51° 36′ N and 55° 53′ O); un site est au nord de Bellburns, Terre-Neuve-et-Labrador (50° 20′ N and 57° 31′ O) (figures 1 et 2). Cette dernière occurrence étend l’aire de répartition connue auparavant du braya de Fernald d’approximativement 35 km vers le sud.

Description longue pour figure 1

La figure 1 montre les douze groupes de carrés du quadrillage UTM de 1 km × 1 km où se trouve l’habitat essentiel du braya de Fernald à Terre Neuve et Labrador, du sud de River of Ponds à la baie Pistolet. Les douze groupes sont situés sur la côte ouest de l’île de Terre Neuve, en bordure du détroit de Belle Isle, et la majorité est située près de l’extrémité nord de l’île de Terre Neuve (zones 3 à 12).

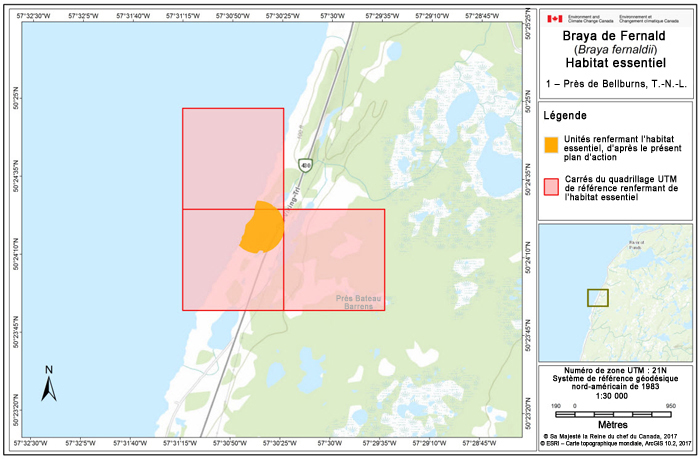

Description longue pour figure 2

La figure 2 est un gros plan de trois carrés de quadrillage où se trouve l’habitat essentiel du braya de Fernald près de Bellburns, à Terre Neuve et Labrador (zone 1). Deux de ces carrés de quadrillage couvrent une partie de la route des Vikings, deux couvrent une partie du détroit de Belle Isle et un couvre une partie des prés Bateau Barrens.

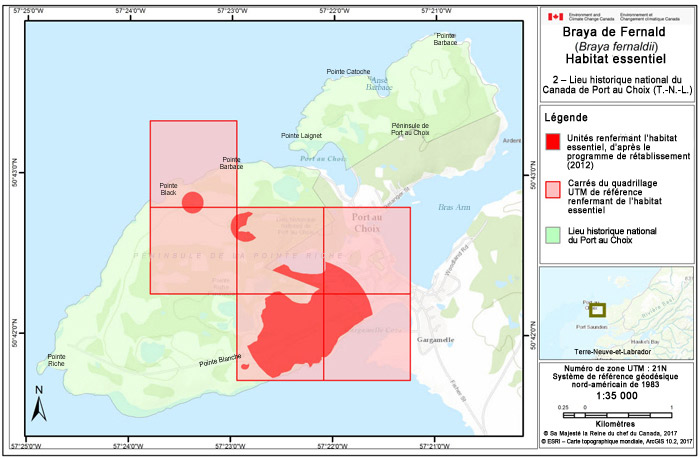

Description longue pour figure 3

La figure 3 est un gros plan de six carrés de quadrillage où se trouve l’habitat essentiel du braya de Fernald près du lieu historique national du Canada de Port au Choix, à Terre Neuve et Labrador (zone 2). Les carrés de quadrillage couvrent l’anse Gargamelle, une partie de la péninsule de la pointe Riche, Port au Choix, la pointe Black et la pointe Blanch.

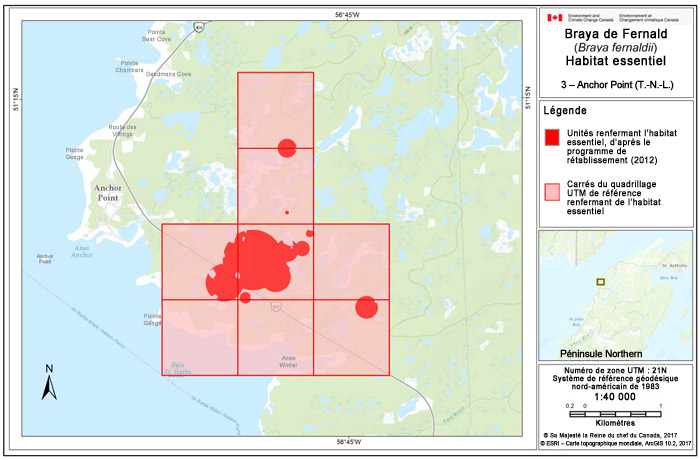

Description longue pour figure 4

La figure 4 est un gros plan de huit carrés de quadrillage où se trouve l’habitat essentiel du braya de Fernald à Anchor Point, à Terre Neuve et Labrador (zone 3). Les carrés de quadrillage couvrent l’anse Winter et une partie de la pointe Ice.

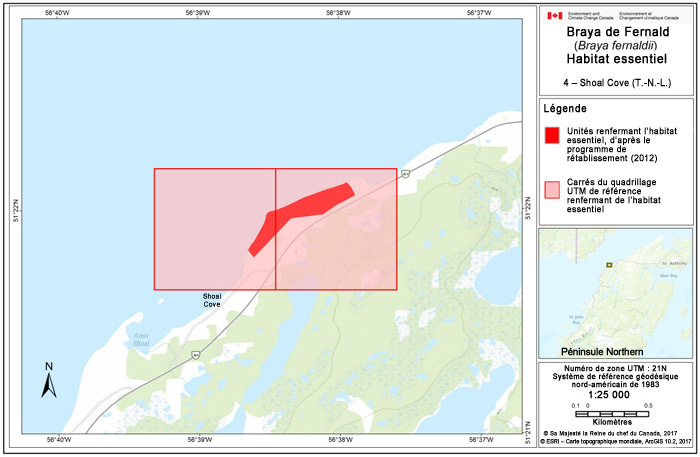

Description longue pour figure 5

La figure 5 est un gros plan des deux carrés de quadrillage où se trouve l’habitat essentiel du braya de Fernald à Shoal Cove, à Terre Neuve et Labrador (zone 4). Les deux carrés de quadrillage sont situés le long de la côte, légèrement au nord-est de Shoal Cove.

Description longue pour figure 6

La figure 6 est un gros plan des trois carrés de quadrillage où se trouve l’habitat essentiel du braya de Fernald à Green Island Brook, à Terre Neuve et Labrador (zone 5). Deux de ces carrés de quadrillage couvrent une partie du détroit de Belle Isle, et un de ces carrés couvre Lonesome Cove et Green Island Brook.

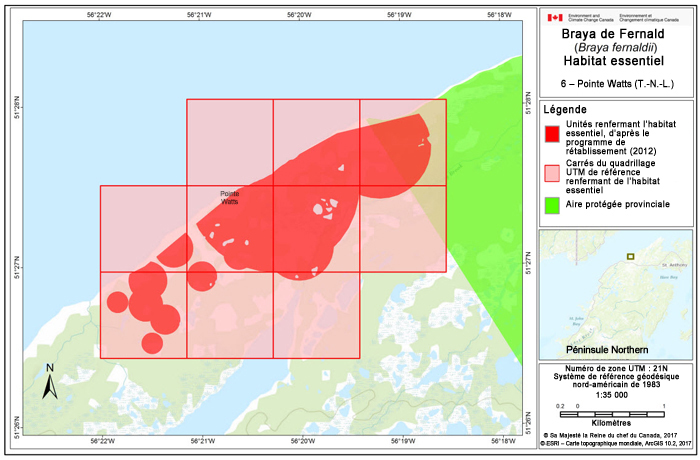

Description longue pour figure 7

La figure 7 est un gros plan des dix carrés de quadrillage où se trouve l’habitat essentiel du braya de Fernald à la pointe Watts, à Terre Neuve et Labrador (zone 6). Cette zone est située directement le long de la côte et couvre la pointe Watts. Deux de ces carrés de quadrillage chevauchent l’aire protégée provinciale.

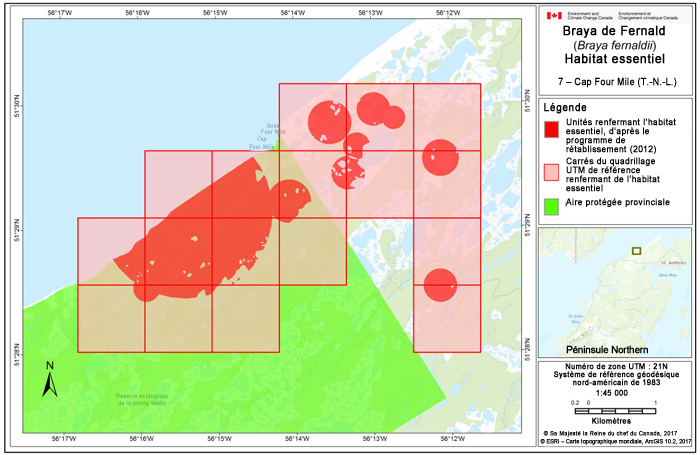

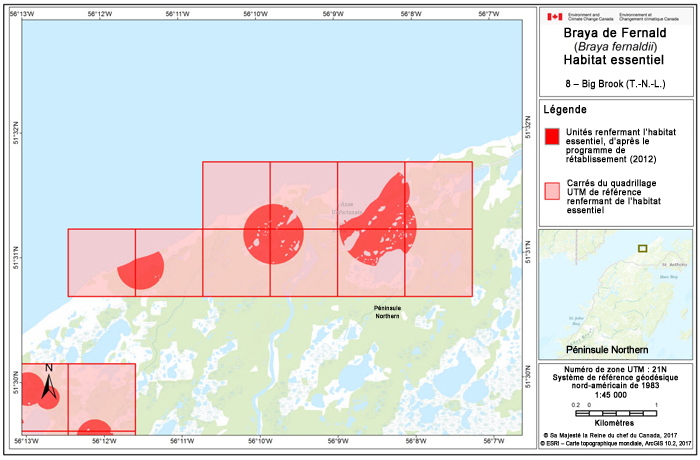

Description longue pour figure 8

La figure 8 est un gros plan des 17 carrés de quadrillage où se trouve l’habitat essentiel du braya de Fernald au cap Four Mile, à Terre Neuve et Labrador (zone 7). Cette zone est située le long de la côte et couvre l’anse et le cap Four Mile. Dix de ces carrés de quadrillage chevauchent l’aire protégée provinciale dans la réserve écologique de la pointe Watts.

Description longue pour figure 9

La figure 9 est un gros plan des dix carrés de quadrillage où se trouve l’habitat essentiel du braya de Fernald à Big Brook, à Terre Neuve et Labrador (zone 8). Ces carrés de quadrillage couvrent l’anse Unfortunate et une partie de la péninsule Northern.

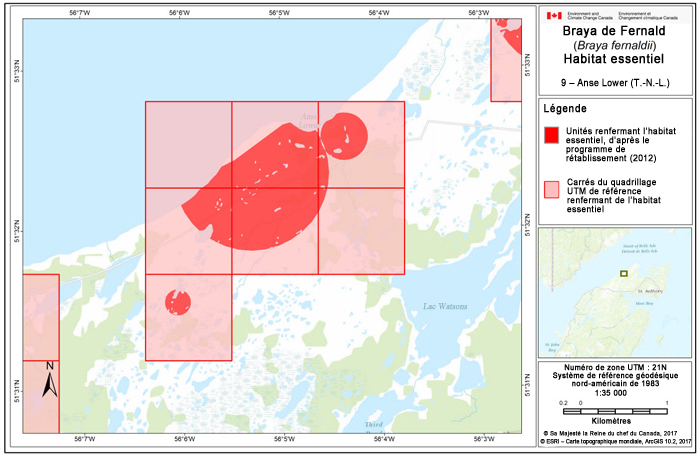

Description longue pour figure 10

La figure 10 est un gros plan des sept carrés de quadrillage où se trouve l’habitat essentiel du braya de Fernald à l’anse Lower, à Terre Neuve et Labrador (zone 9). Ces carrés de quadrillage couvrent l’anse Lower et une partie du lac Watsons, au sud-est de l’anse Lower.

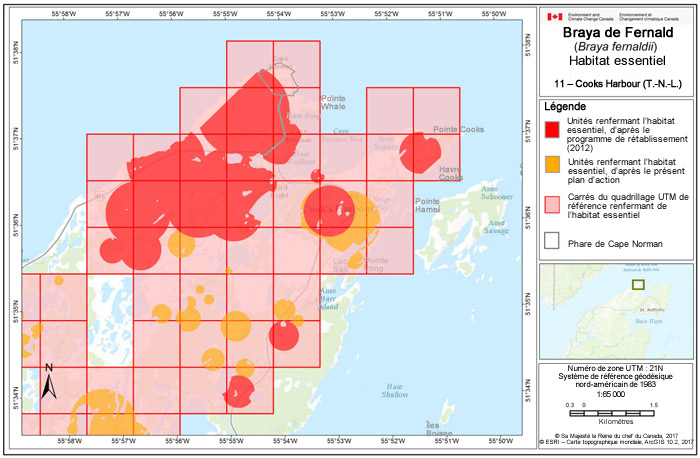

Description longue pour figure 11

La figure 11 est un gros plan des carrés de quadrillage où se trouve l’habitat essentiel du braya de Fernald à North Boat Harbour, à Terre Neuve et Labrador (zone 10). Les carrés de quadrillage couvrent North Boat Harbour, le cap Boat, la baie Watts et des parties de la péninsule Northern.

Description longue pour figure 12

La figure 12 est un gros plan des carrés de quadrillage où se trouve l’habitat essentiel du braya de Fernald à Cooks Harbour, à Terre Neuve et Labrador (zone 11). La zone est située à l’extrémité nord de l’île de Terre Neuve. Les carrés de quadrillage couvrent Cape Norman, la pointe Cooks, la baie Square, le havre Cooks, la baie Neige, la pointe Long, Wild Bight, la baie Cailloux, la baie Soup, une partie de la pointe Whale et une partie de l’anse Barr Island.

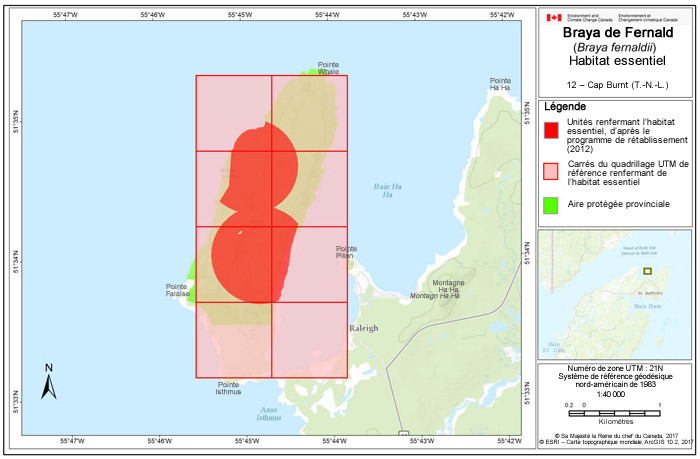

Description longue pour figure 13

La figure 13 est un gros plan des huit carrés de quadrillage où se trouve l’habitat essentiel du braya de Fernald au cap Burnt, à Terre Neuve et Labrador (zone 12). Les carrés de quadrillage s’étendent du cap Burnt à la pointe Isthmus et couvrent une partie des pointes Piton et Falaise. Quatre des carrés de quadrillage couvrent la baie Ha Ha. Les huit carrés chevauchent l’aire protégée provinciale.

Description longue pour figure 14

La figure 14 montre les quatre groupes de carrés du quadrillage UTM de 1 km x 1 km où se trouve l’habitat essentiel du braya de Long à Terre Neuve et Labrador, de Anchor Point à Lonesome Cove. Les quatre groupes sont situés sur la côte ouest de l’île de Terre Neuve, en bordure du détroit de Belle Isle.

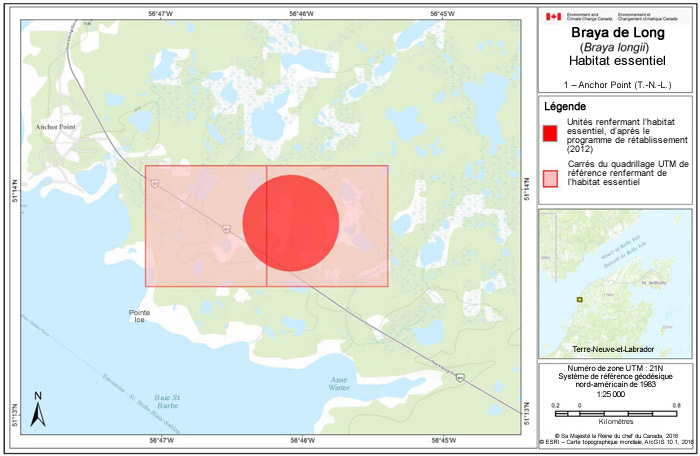

Description longue pour figure 15

La figure 15 est un gros plan des deux carrés de quadrillage où se trouve l’habitat essentiel du braya de Long à Anchor Point, à Terre Neuve et Labrador (zone 1). Cette zone chevauche la route des Vikings, au sud est d’Anchor Point.

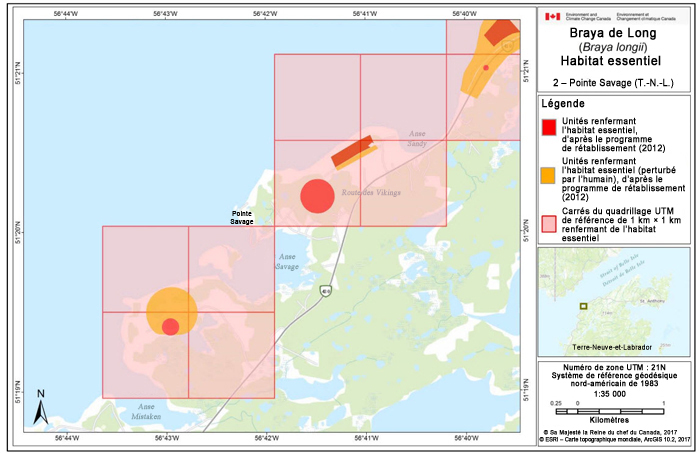

Description longue pour figure 16

La figure 16 est un gros plan des huit carrés de quadrillage où se trouve l’habitat essentiel du braya de Long à Savage Point, à Terre Neuve et Labrador (zone 2). Les carrés de quadrillage couvrent une partie de l’anse Mistaken, de l’anse Savage, de la pointe Savage, de l’anse Sandy et de la route des Vikings.

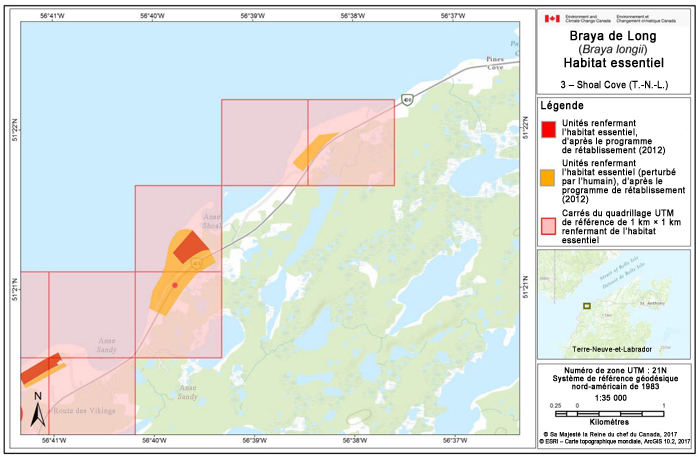

Description longue pour figure 17

La figure 17 est un gros plan des six carrés de quadrillage où se trouve l’habitat essentiel du braya de Long à Shoal Cove, à Terre Neuve et Labrador (zone 3). Les carrés de quadrillage couvrent l’anse Sandy et une partie de l’anse Shoal, le long de la côte.

Description longue pour figure 18

La figure 18 est un gros plan des deux carrés de quadrillage où se trouve l’habitat essentiel du braya de Long à Green Island Brook, à Terre Neuve et Labrador (zone 4). Les carrés de quadrillage couvrent Lonesome Cove et Green Island Brook.

L’habitat essentiel pour le braya de Long et le braya de Fernald est désigné sur le territoire domanial et sur le territoire non domanial dans les landes calcaires de la péninsule Great Northern, à Terre-Neuve.

De l’habitat essentiel a été désigné pour le braya de Fernald dans le programme de rétablissement sur le territoire domanial dans le lieu historique national du Canada de Port au Choix et dans une propriété appartenant à Pêches et Océans Canada, au cap Norman.

Conformément au paragraphe 58(5) de la LEP, le ministre compétent est tenu de prendre un arrêté si l’habitat essentiel ou une partie de celui-ci ne sont pas protégés légalement par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, dans les 180 jours suivant la mise dans le Registre public des espèces en péril de la version finale du programme de rétablissement ayant désigné l’habitat essentiel. Si le ministre compétent ne prend pas d’arrêté, il est tenu de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci sont protégés légalement. L’Agence Parcs Canada est responsable de la protection légale de l’habitat essentiel se trouvant dans le lieu historique national du Canada de Port au Choix en vertu de l’article 58 de la LEP. Environnement et Changement climatique Canada élabore actuellement, conjointement avec Pêches et Océans Canada, un arrêté destiné à protéger légalement l’habitat essentiel du saule des landes (Salix jejuna), espèce en voie de disparition, au cap Norman en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP. Étant donné qu’il y a des parties de l’habitat essentiel du saule des landes et de celui du braya de Fernald qui se chevauchent, le braya de Fernald bénéficiera de l’arrêté en cours d’élaboration pour le saule des landes. Un arrêté spécifique pour la protection légale de l’habitat essentiel du braya de Fernald sera toutefois encore préparé.

Une grande partie de l’habitat essentiel du braya de Long et du braya de Fernald se trouve sur des terres non domaniales.

En ce qui a trait aux parties de l’habitat essentiel qui se trouvent sur le territoire non domanial, Environnement et Changement climatique Canada évaluera la protection actuellement en place. Pour ce faire, il devra d’abord déterminer, en collaboration avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, les lois et instruments juridiques qui sont en place pour prévenir la destruction de l’habitat essentiel. Si la protection de l’habitat essentiel comporte des lacunes, Environnement et Changement climatique Canada examinera les dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou les mesures prises sous leur régime et déterminera si celles-ci permettent de prévenir la destruction de l’habitat essentiel. L’efficacité des lois et des ententes juridiques en place pour protéger l’habitat essentiel sera évaluée au moins tous les cinq ans. En outre les mesures de conservation, y compris les initiatives d’intendance, qui contribuent à prévenir la destruction de l’habitat essentiel seront examinées et feront l’objet d’un suivi.

Dans le cas où il serait déterminé que des parties de l’habitat essentiel ne sont pas protégées, un rapport sur les mesures prises, le cas échéant, pour protéger ces parties de l’habitat essentiel sera ajouté dans le Registre public des espèces en péril, conformément à l’article 63 de la LEP.

La LEP requiert qu’un plan d’action comporte une évaluation des répercussions socioéconomiques de la mise en œuvre du plan d’action et des avantages en découlant (LEP 49(1)e), 2002). Cette évaluation aborde seulement les répercussions socioéconomiques supplémentaires de la mise en œuvre du présent plan d’action dans une perspective nationale ainsi que les avantages sociaux et environnementaux qui se présenteraient si le plan d’action était mis en œuvre intégralement, reconnaissant que les aspects de sa mise en œuvre ne relèvent pas tous de la responsabilité du gouvernement fédéral. L’évaluation n’aborde pas les répercussions cumulatives du rétablissement de l’espèce en général ni ne tente de réaliser une analyse coûts-avantages. Elle a pour but d’informer le public et d’éclairer la prise de décisions relatives à la mise en œuvre du plan d’action par les partenaires.

La protection et le rétablissement des espèces en péril peuvent entraîner des avantages et des répercussions. La Loi reconnaît « que les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques » (LEP, 2002). Les écosystèmes sains et autosuffisants, dont les divers éléments sont en place, y compris les espèces en péril, apportent une contribution positive aux moyens de subsistance et à la qualité de vie de l’ensemble de la population canadienne. Un examen de la littérature confirme que la population canadienne tient à la préservation et à la conservation des espèces en soi. Les mesures prises pour préserver une espèce, comme la protection et la remise en état de l’habitat, sont aussi importantes. En outre, plus une mesure contribue au rétablissement d’une espèce, plus le public accorde une valeur élevée à de telles mesures (Loomis et White, 1996; Fisheries and Oceans Canada, 2008). De plus, la conservation des espèces en péril est un élément important de l’engagement du gouvernement du Canada à conserver la diversité biologique en vertu de la Convention internationale sur la diversité biologique. Le gouvernement du Canada s’est également engagé à protéger et à rétablir les espèces en péril par l’intermédiaire de l’Accord pour la protection des espèces en péril. Les répercussions et les avantages précis associés au présent plan d’action sont décrits ci-dessous.

L’évaluation socioéconomique visant le braya de Long et le braya de Fernald a été réalisée conjointement à celle visant le saule des landes (Environment Canada, 2015), car les aires de répartition et l’habitat de ces espèces sont comparables. La conservation des landes calcaires constitue un enjeu important à Terre-Neuve, et de multiples organisations ont entrepris des initiatives d’intendance pour encourager et promouvoir ces efforts.

La Province de Terre-Neuve-et-Labrador dispose de nombreux outils juridiques et réglementaires et outils de gestion pour la conservation et l’intendance du braya de Fernald et du braya de Long (par exemple, Endangered Species Act et Wilderness and Ecological Reserves Act de Terre-Neuve-et-Labrador, désignation de « zones d’espèces sauvages sensibles » [Sensitive Wildlife Areas]).

Le Programme d’intendance des landes de calcaire est en cours dans la région depuis de nombreuses années et vise à favoriser la conservation à long terme des plantes rares de ce milieu.

En outre, de nombreuses mesures de rétablissement peuvent être soutenues dans le cadre de programmes de financement fédéraux visant les espèces en péril et grâce aux contributions de biologistes spécialisés en rétablissement et aux travaux réalisés par les universités.

Peu de collectivités sont touchées par la protection des deux espèces et de leur habitat essentiel. Les principales industries de la région sont liées aux pêches et à l’extraction de ressources naturelles. Bien qu’il n’y ait aucun groupe autochtone établi dans la région, la Première Nation Qalipu a indiqué qu’elle faisait un usage traditionnel de certaines ressources de la péninsule Great Northern.

Les coûts directs sont ceux qui résultent de la mise en œuvre des approches énumérées dans le calendrier de mise en œuvre (tableau 1). On ne tient compte que des coûts supplémentaires, et les coûts ne comprennent donc pas les mesures en cours et les initiatives présentées à la section 2.1 (Base de référence de la politique). Certaines des approches énumérées dans le calendrier de mise en œuvre s’appliquent également au rétablissement du saule des landes, car ces espèces sont cooccurrentes dans un certain nombre de sites désignés comme habitats essentiels. Ainsi, le plan d’action pour le saule des landes (Environment Canada, 2015) et le plan d’action pour le braya de Long et le braya de Fernald ont été élaborés conjointement. Pour s’assurer que tous les coûts directs sont pris en compte, les coûts partagés ont été calculés dans le cas des deux plans. Les coûts directs prévus pour la mise en œuvre des mesures de rétablissement pour les trois espèces devraient être faibles (0 à 5 millions de dollars) à court terme (2018-2023) et à long terme. Ces coûts prévus comprennent les salaires, les périodes de bénévolat, les déplacements, l’équipement et d’autres coûts connexes.

Les coûts indirects sont ceux qui sont associés à la mise en œuvre du plan d’action; ils peuvent avoir des répercussions sur divers intervenants et comprennent notamment le report ou la modification des activités actuelles et futures. Les coûts indirects anticipés associés à la mise en œuvre du présent plan d’action sont considérés comme faibles.

Les dommages causés par l’utilisation de véhicules hors route (VHR) constituent une menace dans l’ensemble des landes calcaires. Actuellement, l’utilisation de VHR est interdite dans la réserve écologique de la pointe Watts, et une interdiction comparable des véhicules motorisés devrait être établie dans la zone visée par l’agrandissement de la réserve. En outre, l’habitat essentiel situé sur une propriété fédérale de la région du cap Norman sera protégé de la destruction par des VHR grâce à des mesures prises sous le régime de la LEP. Toutefois, les répercussions prévues pour les utilisateurs de VHR devraient être faibles, étant donné que la zone touchée est relativement petite.

Les exploitants de carrières pourraient devoir consacrer du temps additionnel au processus de demande provincial et devoir chercher de nouveaux sites à l’extérieur de l’habitat essentiel pour les projets de carrières.

La biodiversité est essentielle au maintien d’écosystèmes sains ainsi qu’à la santé, à la prospérité, à la sécurité et au bien-être des humains. Les Canadiens tirent de nombreux avantages de la biodiversité, notamment sur les plans récréatif, esthétique, éducatif et culturel, ainsi que des biens et services écologiques essentiels à la survie humaine. La préservation de l’environnement fait constamment partie des priorités des Canadiens dans les sondages d’opinion publiqueNote6de bas de page. Dans un récent sondage, les trois quarts des répondants canadiens ont affirmé que la préservation des aires naturelles et de la diversité des plantes et animaux indigènes au Canada était importante pour euxNote7de bas de page.

La valeur totale des espèces en voie de disparition est composée des valeurs d’utilisation non destructrice (p. ex. à des fins récréatives, spirituelles/culturelles, scientifiques et éducatives), des valeurs d’utilisation indirecte (valeur du rôle écologique d’une espèce dans un écosystème) et des valeurs de non-usage (la préservation des avantages de la nature pour les générations futures)Note8de bas de page. L’atteinte de l’objectif du présent plan d’action aura un effet positif sur la société. La valeur directe du rétablissement des deux espèces sur le plan de la conservation ou de l’amélioration de la biodiversité est cependant difficile à estimer.

L’écotourisme est le secteur de l’industrie du tourisme qui connaît la croissance la plus rapide (Mastny, 2001). En 2004, la croissance de ce marché a été trois fois plus rapide que celle de l’industrie dans son ensemble, et l’Organisation mondiale du tourisme estime que les dépenses mondiales en écotourisme augmentent chaque année de 20 %, soit environ six fois le taux de croissance de l’ensemble de l’industrie (TEEB, 2008).

Les collectivités situées à proximité de l’habitat essentiel des brayas tentent d’exploiter le caractère unique de cet habitat local afin de favoriser la croissance économique. Le nord de Terre-Neuve compte de petites collectivités côtières ayant un historique de chômage et de fermeture d’industries. L’expansion de la réserve écologique de la pointe Watts et l’octroi potentiel du statut d’aire écologique à une zone près du cap Norman pourraient favoriser le tourisme dans les collectivités locales. On tente ainsi d’obtenir, pour la zone qui sera ajoutée à la réserve écologique de la pointe Watts et la région du cap Norman, des désignations semblables à celles dont jouissent le site historique national du Canada de Port aux Choix et la réserve écologique du cap Burnt. Ces deux derniers sites attirent plus de touristes depuis qu’ils ont obtenu le statut d’aires protégées.

L’atteinte des objectifs de rétablissement du présent plan d’action entraînera probablement une augmentation des activités écotouristiques ainsi que des retombées avantageuses pour les entreprises locales et l’amélioration de la valeur culturelle des collectivités locales.

Parmi les quelque 300 plantes vasculaires rares présentes sur l’île de Terre-Neuve, environ 100 poussent dans les écorégions contenant des landes calcaires, et 30 sont endémiques des landes calcaires, c’est-à-dire qu’on les retrouve uniquement dans ce type de milieu. Le braya de Long, le braya de Fernald et le saule des landes sont endémiques des landes calcaires. Les approches de rétablissement présentées dans le présent plan d’action sont axées sur des mesures de conservation permanentes, dont l’expansion de réserves écologiques, l’amélioration de la communication entre les organismes provinciaux et l’accroissement de la sensibilisation du public, de sorte qu’on s’attend à ce que le plan ait un effet bénéfique sur la communauté écologique dans son ensemble et sur d’autres espèces en péril.

Le braya de Long et le braya de Fernald poussent sur des propriétés provinciales, fédérales et privées, mais on ne s’attend pas à ce que les propriétaires privés assument les responsabilités liées au rétablissement de ces espèces. Il existe des organisations non gouvernementales actives dans la région hébergeant les deux espèces à TerreNeuve-et-Labrador, et une des approches du présent plan d’action consiste à favoriser la collaboration entre les propriétaires fonciers et les autres parties concernées, en vue du maintien de l’habitat essentiel.

Les indicateurs de rendement présentés dans le programme de rétablissement associé proposent un moyen de définir et de mesurer les progrès vers l’atteinte des objectifs en matière de population et de répartition.

Un rapport sur la mise en œuvre du plan d’action (en vertu de l’article 55 de la LEP) sera produit par l’évaluation des progrès en vue de la mise en œuvre de stratégies générales.

Un rapport sur les répercussions écologiques et socioéconomiques du plan d’action (en vertu de l’article 55 de la LEP) sera produit par l’évaluation des résultats de suivi du rétablissement de l’espèce et de sa viabilité à long terme et par l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action.

Copp, C. 2014. The Development of Protocols to Restore the Globally At-risk Limestone Barrens Ecosystem. Mémoire de maîtrise. Department of Biology, Memorial University of Newfoundland, St. John’s, NL.

Environment Canada. 2012. Recovery Strategy for Long’s Braya (Braya longii) and Fernald’s Braya (Braya fernaldii) in Canada. Species at Risk Act Recovery Strategy Series. Environment Canada, Ottawa, ON. v + 38 pp. (Également disponible en français : Environnement Canada. 2012. Programme de rétablissement du braya de Long (Braya longii) et du braya de Fernald (Braya fernaldii) au Canada, Série de Programmes de rétablissement de la Loi sur les espèces en péril, Environnement Canada, Ottawa, Ontario, vi + 43 p.)

Environment Canada. 2015. Action Plan for Barrens Willow (Salix jejuna) in Canada [Draft]. Species at Risk Act Action Plan Series. Environment Canada, Ottawa. iv + 16 pp.

Fisheries and Oceans Canada. 2008. Estimation of the Economic Benefits of Marine Mammal Recovery in the St. Lawrence Estuary. Policy and Economics Regional Branch, Quebec 2008. (Également disponible en français : Pêches et Océans Canada. 2008. Estimation des bénéfices économiques du rétablissement des mammifères marins de l’estuaire du Saint-Laurent, Direction régionale des politiques et de l’économie, Québec, 2007.)

Loomis, J.B. & White, D.S. 1996. Economic Benefits of Rare and Endangered Species: Summary and Meta-analysis. Ecological Economics 18: 197-206.

Mastny, L. 2001. Traveling Light: New Paths for International Tourism [PDF, 261 KB]. The World Watch Institute. Disponible à l’adresse : www.worldwatch.org/system/files/EWP159.pdf

Species at Risk Act (SARA) (S.C. 2002, c. 29). Également disponible en français : Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29).

TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity). 2008. An Interim Report. European Communities. (Également disponible en français : Communautés européennes. 2008. L’économie des écosystèmes et de la biodiversité – Rapport d’étape.

Une évaluation environnementale stratégique (EES) est effectuée pour tous les documents de planification du rétablissement en vertu de la LEP, conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes. L’objet de l’EES est d’incorporer les considérations environnementales à l’élaboration des projets de politiques, de plans et de programmes publics pour appuyer une prise de décisions éclairée du point de vue de l’environnement et d’évaluer si les résultats d’un document de planification de rétablissement peuvent affecter un élément de l’environnement ou tout objectif ou cible de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD).

La planification du rétablissement vise à favoriser les espèces en péril et la biodiversité en général. Il est cependant reconnu que la mise en œuvre de plans d’action peut, par inadvertance, produire des effets environnementaux qui dépassent les avantages prévus. Le processus de planification fondé sur des lignes directrices nationales tient directement compte de tous les effets environnementaux, notamment des incidences possibles sur des espèces ou des habitats non ciblés. Les résultats de l’EES sont directement inclus dans le plan d’action lui-même, mais également résumés dans le présent énoncé, ci-dessous.

Le présent plan d’action profitera sans aucun doute à l’environnement en favorisant le rétablissement du braya de Long et du braya de Fernald ainsi que les nombreuses autres plantes rares poussant dans les landes calcaires de la péninsule Great Northern, à Terre-Neuve (par exemple, saule des landes). On a tenu compte de l’éventualité que le plan entraîne par inadvertance des effets néfastes sur d’autres espèces. L’EES a mené à la conclusion que le présent plan n’entraînera aucun effet néfaste important pour l’environnement.