Plan de gestion du grand bident (Bidens amplissima) au Canada - 2015 [Proposition]

En vertu de l’Accord pour la protection des espèces en péril (1996), les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu de travailler ensemble pour établir des mesures législatives, des programmes et des politiques visant à assurer la protection des espèces sauvages en péril partout au Canada.

Dans l’esprit de collaboration de l’Accord, le gouvernement de la Colombie-Britannique a donné au gouvernement du Canada la permission d’adopter le Plan de gestion du grand bident (Bidens amplissima) en Colombie-Britannique (partie 2) en vertu de l’article 69 de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Environnement Canada a inclus une addition (partie 1) à ce plan de gestion afin qu’il réponde aux exigences de la LEP.

Le Plan de gestion fédéral du grand bident (Bidens amplissima) au Canada comprend deux parties :

Partie 1 – Addition du gouvernement fédéral au Plan de gestion du grand bident (Bidens amplissima) en Colombie-Britannique, préparée par Environnement Canada.

Partie 2 - Plan de gestion du grand bident (Bidens amplissima) en Colombie-Britannique, préparé par le Groupe de travail sur le grand bident pour le Ministry of Environment de la Colombie-Britannique.

Environnement Canada. 2015. Plan de gestion du grand bident (Bidens amplissima) au Canada [Proposition], Série de Plans de gestion de la Loi sur les espèces en péril. Environnement Canada, Ottawa. iv + annexe.

Pour télécharger le présent plan de gestion ou pour obtenir un complément d’information sur les espèces en péril, incluant les rapports de situation du (COSEPAC), les descriptions de la résidence, les plans d’action et d’autres documents connexes sur le rétablissement, veuillez consulter le Registre public des espèces en péril.

Illustration de la couverture: © Diane Mothersill

Also available in English under the title : Management Plan for the Vancouver Island Beggarticks (Bidens amplissima) in Canada - 2015 [Proposed]

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de l’Environnement, 2015. Tous droits réservés.

ISBN

No de catalogue

Le contenu du présent document (à l’exception des illustrations) peut être utilisé sans permission, mais en prenant soin d’indiquer la source.

- Partie 1 - Addition du gouvernement fédéral au Plan de gestion du grand bident (Bidens amplissima) en Colombie-Britannique, préparée par Environnement Canada

- Préface

- Ajouts et modifications apportés au document adopté

- Partie 2 – Plan de gestion du grand bident (Bidens amplissima) en Colombie-Britannique, élaboré par le Groupe de travail sur le grand bident pour le Ministry of Environment de la Colombie-Britannique

En vertu de l’Accord pour la protection des espèces en péril (1996), les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux signataires ont convenu d’établir une législation et des programmes complémentaires qui assureront la protection efficace des espèces en péril partout au Canada. En vertu de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29) (LEP), les ministres fédéraux compétents sont responsables de l'élaboration des plans de gestion pour les espèces inscrites comme étant préoccupantes et sont également tenus de rendre compte des progrès réalisés cinq ans après la publication du document final dans le Registre public des espèces en péril.

Le ministre de l’Environnement, est le ministre compétent en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) du grand bident et a préparé ce plan de gestion (partie 1), conformément à l’article 65 de la LEP. Le plan a été préparé en collaboration avec le Ministry of Environment de la Colombie-Britannique. L’article 69 de la LEP autorise cependant le Ministre à adopter en tout ou en partie un plan déjà préparé à l’égard d’une espèce sauvage si ce plan respecte les exigences en matière de contenu de la LEP. Le Ministry of Environment de la Colombie-Britannique a mené l’élaboration du Plan de gestion du grand bident (Bidens amplissima) en Colombie-Britannique (partie 2) ci-joint en collaboration avec Environnement Canada.

La réussite de la conservation de l'espèce dépendra de l'engagement et de la collaboration d'un grand nombre de parties concernées qui participeront à la mise en œuvre des recommandations formulées dans le présent plan. Cette réussite ne pourra reposer seulement sur Environnement Canada ou toute autre compétence. Tous les Canadiens et les Canadiennes sont invités à appuyer et à mettre en œuvre ce plan au profit du grand bident et de l’ensemble de la société canadienne.

La mise en œuvre du présent plan de gestion est assujettie aux crédits, aux priorités et aux contraintes budgétaires des compétences et organisations participantes.

Les sections suivantes ont été ajoutées pour satisfaire aux exigences particulières de la LEP qui ne sont pas prises en considération dans le Plan de gestion du grand bident (Bidens amplissima) en Colombie-Britannique (partie 2 du présent document) ou pour fournir des renseignements à jour ou supplémentaires.

En vertu de la LEP, il existe des exigences et des processus particuliers concernant la protection des espèces en péril et de leur habitat. Ainsi, des énoncés du plan de gestion provincial concernant la protection de l’habitat de survie et de rétablissement peuvent ne pas correspondre directement aux exigences fédérales et ne sont pas adoptés par Environnement Canada dans le cadre du plan de gestion fédéral.

Une évaluation environnementale stratégique (EES) est effectuée pour tous les documents de planification du rétablissement produits en vertu de la LEP, conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes. L’objet de l’EES est d’incorporer les considérations environnementales à l’élaboration des projets de politiques, de plans et de programmes publics pour appuyer une prise de décisions éclairée du point de vue de l'environnement et d’évaluer si les résultats d’un document de planification du rétablissement peuvent affecter un élément de l’environnement ou la réalisation de tout objectif ou cible de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD).

La planification du rétablissement vise à favoriser les espèces en péril et la biodiversité en général. Il est cependant reconnu que la mise en œuvre de plans de gestion peut, par inadvertance, produire des effets environnementaux qui dépassent les avantages prévus. Le processus de planification fondé sur des lignes directrices nationales tient directement compte de tous les effets environnementaux, notamment des incidences possibles sur des espèces ou des habitats non ciblés. Les résultats de l’EES sont directement inclus dans le plan de gestion luimême, mais également résumés dans le présent énoncé, ci-dessous.

Le plan de gestion provincial du grand bident comprend une section (la section 8) qui décrit les effets des activités de rétablissement sur d’autres espèces. Environnement Canada adopte cette section du plan de gestion provincial à titre d’énoncé sur les effets des activités de rétablissement sur l’environnement et les espèces non ciblées. La répartition du grand bident chevauche celles de plusieurs autres espèces figurant sur la liste fédérale des espèces en péril dans la vallée du bas Fraser, le sud-est de l’île de Vancouver et les îles Gulf voisines, en Colombie-Britannique. Les mesures de remise en état et d’amélioration de l’habitat du grand bident peuvent comprendre la réduction de la couverture végétale ou du couvert forestier afin de réduire la succession végétale dans les milieux ouverts qui abritent l’espèce. Les mesures de rétablissement du grand bident seront prises en tenant compte de toutes les espèces en péril qui coexistent avec lui, de façon à ce qu’elles ne nuisent pas à ces espèces, ni à leur habitat. Certaines mesures de gestion du grand bident (p. ex. inventaire et suivi, atténuation des menaces, conservation de l’habitat, éducation et recherche) pourraient favoriser la conservation d’autres espèces en péril dont la répartition chevauche celle du grand bident et qui dépendent d’attributs de l’habitat semblables.

Cette série réunit les plans de gestion qui sont préparés à titre d’avis à la province de la Colombie-Britannique. Ces plans sont préparés conformément aux priorités et aux mesures de gestion prévues dans le cadre de conservation de la Colombie-Britannique. La province rédige de tels plans pour les espèces qui risquent de devenir menacées ou en voie de disparition en raison de leur vulnérabilité à l’égard de certaines activités humaines ou de certains phénomènes naturels, ou pour les espèces pour lesquelles des mesures de gestion devront être mises en œuvre afin d’atteindre des objectifs en matière de population dans le contexte de la gestion des écosystèmes, de l’utilisation des espèces par l’homme ou des services écologiques.

Un plan de gestion énonce un ensemble coordonné de mesures de conservation et d’utilisation des terres qui doit à tout le moins garantir que l’espèce ciblée ne deviendra pas menacée ou en voie de disparition, ou qu’elle sera gérée pour son utilisation ou des buts relatifs aux écosystèmes ou aux services écologiques. Un plan de gestion résume les données scientifiques les plus rigoureuses qui existent sur la biologie de l’espèce et sur les facteurs qui la menacent, comme fondement pour l’élaboration d’un cadre de gestion. Les plans de gestion fixent des buts et des objectifs, et recommandent des méthodes efficaces pour la conservation d’une espèce ou d’un écosystème.

Le plan de gestion fournit une information utile sur les facteurs menaçant l’espèce ainsi que des lignes directrices sur les mesures que peuvent appliquer les particuliers, les collectivités, les utilisateurs des terres, les conservationnistes, les universitaires et les gouvernements intéressés par la conservation d’une espèce et d’un écosystème.

Pour en savoir plus sur la planification du rétablissement des espèces en péril en Colombie-Britannique, consulter la page Web de planification du rétablissement publiée par le Ministry of Environment de la Colombie-Britannique (en anglais) : http://www.env.gov.bc.ca/wld/recoveryplans/rcvry1.htm

Vancouver Island Beggarticks Working Group. 2014. Management plan for the Vancouver Island beggarticks (Bidens amplissima) in British Columbia. Prepared for the B.C. Ministry of Environment, Victoria, BC. 24 pp.

Brian Klinkenberg

On peut télécharger la version anglaise du présent document à partir de la page Web de planification du rétablissement du Ministry of Environment de la Colombie–Britannique : http://www.env.gov.bc.ca/wld/recoveryplans/rcvry1.htm.

ISBN 978-0-7726-6751-9 (publication anglaise)

- Remerciements

- Groupe de travail

- Résumé

- 1. Évaluation de l'espèce par le COSEPAC

- 2. Information sur la situation de l'espèce

- 3. Information sur l'espèce

- 4. Menaces

- 5. But et objectifs de gestion

- 6. Approches pour l'atteinte des objectifs

- 7. Mesure des progrès

- 8. Effets sur les espèces non-ciblées

- 9. Références

- Figure 1. Grand bident dans le delta de la rivière Somass. (Photo de Trudy Chatwin)

- Figure 2. Capitule de grand bident. (Photo de Brian Klinkenberg)

- Figure 3. Répartition mondiale du grand bident (d’après Klinkenberg et Klinkenberg, 2001)

- Figure 4. Occurrences du grand bident en Colombie Britannique en 2012 (B.C. Conservation Data Centre, 2013b). Remarque : L’occurrence de l’espèce à l’embouchure du ruisseau Latelle dans l’inlet Loughborough n’est pas indiquée sur cette carte.

- Figure 5. Habitat du grand bident. (Photo de Brian Klinkenberg).

- Figure 6. Habitat du grand bident dans le delta de la rivière Somass. (Photo de Trudy Chatwin)

Le présent plan de gestion a été préparé par le Groupe de travail sur le grand bident. Il vise à conseiller les compétences responsables et les organisations susceptibles de participer à la gestion de l’espèce.

Le présent document énonce les mesures de gestion jugées nécessaires, d’après les meilleures connaissances scientifiques et traditionnelles disponibles, pour empêcher que les populations de grands bidents de la Colombie-Britannique ne deviennent menacées ou en voie de disparition. Les mesures de gestion pour atteindre les buts et objectifs énoncés aux présentes sont assujetties aux priorités et aux contraintes budgétaires des organisations participantes. Le but, les objectifs et les méthodes utilisées pourraient être modifiés à la lumière de nouvelles connaissances ou en fonction de nouvelles orientations.

Les compétences responsables et tous les membres de l’équipe de gestion ont eu l’occasion d’examiner le présent document. Cependant, celui-ci ne représente pas nécessairement les positions officielles de ces organismes ni les opinions personnelles de chacun des membres de l’équipe de gestion.

Pour que la conservation de l’espèce soit couronnée de succès, il faudra compter sur l’engagement et la coopération des nombreux intervenants qui participeront éventuellement à la mise en œuvre du présent plan de gestion. Le Ministry of Environment de la Colombie-Britannique invite tous les citoyens de la province à participer à la conservation du grand bident.

Trudy Chatwin et Sharon Ringel ont préparé le présent plan de gestion à partir d’une ébauche rédigée par Brian Klinkenberg et Rose Klinkenberg (2006). Frank Lomer, Rick et Libby Avis, Jamie Fenneman, Greg Ferguson, Guy Monty, Marta Donovan, Jenifer Penny et Marian McCoy ont fourni des données obtenues en 2012 et des précisions sur les localités. Trudy Chatwin, Sharon Ringel, Brenda Costanzo, Dave Fraser, Marian McCoy et Leah Westereng ont évalué les menaces pour le grand bident. Le Groupe de travail sur le grand bident a commenté des versions antérieures du présent document.

Trudy Chatwin, Ministry of Forests, Lands and Natural Resource Operations

Sharon Ringel, consultante privée

Marta Donovan, Conservation Data Centre de la Colombie-Britannique

Jenifer Penny, Conservation Data Centre de la Colombie-Britannique

Libby et Rick Avis, botanistes

Marian McCoy, consultante privée

Frank Lomer, consultant privé

Dave Campbell, Ministry of Environment de la Colombie-Britannique

Kym Welstead, Ministry of Forests, Lands and Natural Resource Operations de la Colombie-Britannique

Ross Vennesland, Parcs Canada

Leah Westereng, Ministry of Environment de la Colombie-Britannique

Le présent plan de gestion a été rédigé pour orienter la gestion des populations du grand bident (Bidens amplissima) en Colombie-Britannique. Il s’agit d’une plante annuelle au port dressé et ramifié qui pousse dans des milieux humides jusqu’à une hauteur de 50 à 100cm. Elle fleurit d’août à septembre, produisant des fleurs jaune vif semblables à des fleurs de marguerite. L’espèce occupe d’étroites bandes d’habitat au bord de milieux humides, d’estuaires, de fossés et de dépressions de terrain où la nappe phréatique fluctue. Le grand bident n’est présent au Canada que dans le Sud-Ouest de la Colombie-Britannique, notamment sur l’île de Vancouver. Des 59 occurrences de l’espèce en Colombie-Britannique, il reste 38 populations connues, tandis que deux sont disparues et 19 le sont probablement aussi.

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada a désigné le grand bident espèce préoccupante en raison du déclin de ses populations et de sa répartition restreinte. Il est inscrit à titre d’espèce préoccupante au Canada à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP). En Colombie-Britannique, le grand bident est coté S3 (vulnérable) par le Conservation Data Centre de la province et figure sur la liste bleue provinciale. Selon le Cadre de conservation de la Colombie-Britannique, l’espèce constitue une priorité 1 au regard du but 1 (participer aux programmes mondiaux de conservation des espèces et des écosystèmes) et du but 2 (empêcher que les espèces et les écosystèmes deviennent en péril).

Les menaces qui pèsent sur l’espèce comprennent la concurrence de plantes envahissantes (p. ex. l’alpiste roseau [Phalaris arundinacea] et la salicaire commune [Lythrum salicaria]), le fauchage, le remblayage de milieux humides à des fins de construction, l’altération du régime hydrologique et la succession naturelle.

Voici les buts de gestion :

- Maintenir ou augmenter la répartition et l’abondance de toutes les populations existantes de l’espèce en Colombie-Britannique, y compris de toute nouvelle population qui serait découverte.

- Dans la mesure du possible, réintroduire et rétablir des populations dans des milieux humides protégés où de l’habitat convenable est présent dans l’aire de répartition de l’espèce en Colombie-Britannique.

Voici les objectifs de gestion :

- Protéger les localités connues du grand bident contre la perte directe d’habitat, en priorisant les grandes populations stablesRetour à la référence 1 .

- Atténuer les menaces qui pèsent sur l’espèce, surtout la menace que représentent les plantes envahissantes indigènes ou exotiques.

- Effectuer un suivi de la répartition de l’espèce dans les localités connues et dans l’habitat potentiel de l’espèce dans son aire de répartition en Colombie-Britannique.

- Évaluer le caractère réalisable du rétablissement des populations en déclin et de réintroduire l’espèce dans les sites d’où elle a disparu et dans l’habitat convenable.

Grand bidentNote de bas de pagea

Le grand bident (Bidens amplissima) est une plante herbacée annuelle de milieux humides qui est habituellement robuste et qui atteint une hauteur de 50 à 100cm. Il est souvent buissonnant, formant de nombreuses tiges et branches (figure 1), mais sa hauteur et sa densité de ramification varient d’une année à l’autre en fonction des précipitations, de l’ombrage et de la concurrence d’autres végétaux. Il porte relativement peu de grands capitules dressés qui présentent de 6 à 11 rayons jaune vif (figure 2). Les tiges et les inflorescences sont glabres ou légèrement pubescentes. Les feuilles, sessiles ou à pétiole ailé, mesurent de 8 à 20cm de longueur et ont une forme simple ou (celles du bas et du milieu) sont profondément trilobées et dentées. La graine a trois faces, un sommet concave et des arêtes barbelées qui facilitent la dispersion en s’accrochant au pelage de mammifères, aux plumes d’oiseaux et aux vêtements des humains (Douglas et coll., 1998; Klinkenberg et Klinkenberg, 2001; Ganders et coll., 2002).

Les plantules apparaissent dans la deuxième moitié d’avril ou en mai dans des zones recouvertes d’eau chaude peu profonde (de 2,5 à 5cm). La plante atteint la maturité à la fin d’août, et la floraison et la formation des graines ont lieu de la fin d’août à la fin d’octobre.

Le grand bident semble s’hybrider facilement avec deux espèces étroitement apparentées, soit le bident penché (Bidens cernua) et le bident à trois divisions (Bidens tripartita), avec lesquels il a des caractères communs, mais il s’en distingue facilement par les caractéristiques du capitule et des graines.

Longue description pour la Figure 1

La figure 1 est une photographie d’un plant de grand bident portant plusieurs fleurs jaunes.

Longue description pour la Figure 2

La figure 2 est un gros plan d’une fleur de grand bident.

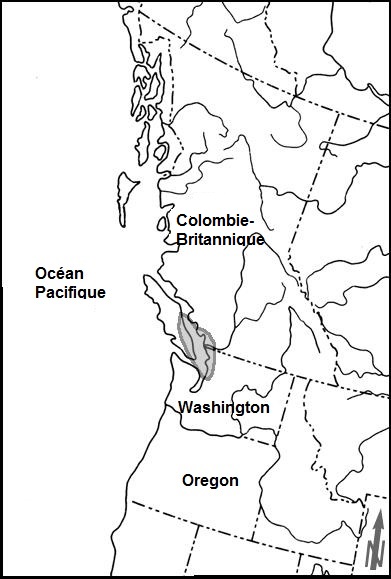

Le grand bident a une aire de répartition mondiale restreinte. Il s’agit d’une espèce endémique à la côte Pacifique du Nord-Ouest de l’Amérique du Nord qu’on ne trouve qu’en Colombie-Britannique et dans l’État du WashingtonRetour à la référence 2 (Ganders et coll., 2002). En Colombie-Britannique, on trouve ses populations dans le Sud-Est de l’île de Vancouver, dans la vallée du bas Fraser et à un endroit situé à l’embouchure du ruisseau Latelle sur la côte centrale (figure 3). Le grand bident est reconnu comme une espèce d’importance mondiale en raison de son aire de répartition restreinte (Cannings et coll., 2005). D’après les occurrences de l’espèce confirmées en 2008, environ 85% de son aire de répartition mondiale et plus de 80% de son effectif total se trouvent en Colombie-Britannique (Klinkenberg, 2008).

Longue description pour la Figure 3

La figure 3 montre la répartition de du grand bident. L’espèce est présente dans le sud-est de l’île de Vancouver et dans les basses terres continentales.

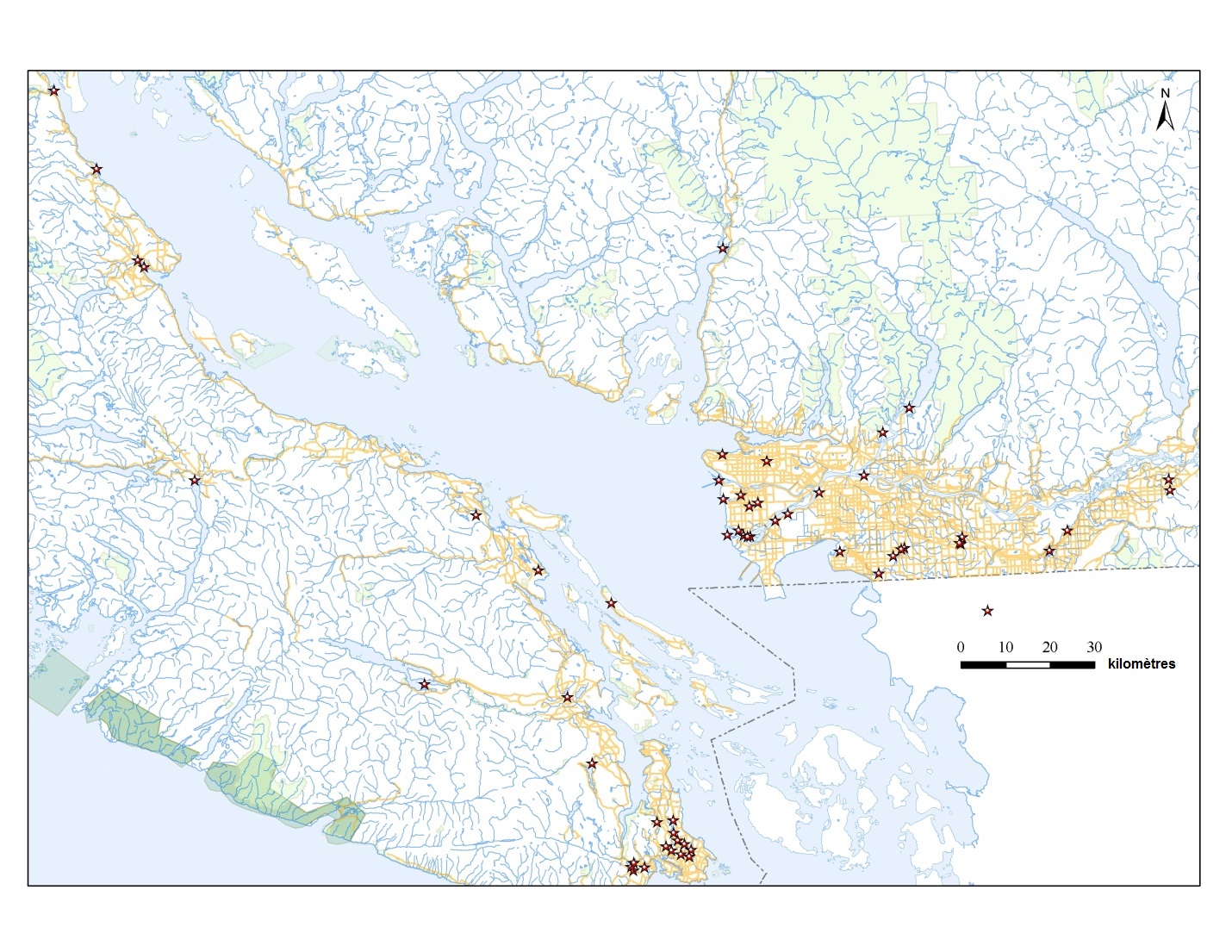

En 2012, des 59 occurrences de l’espèce en Colombie-Britannique, il restait 38 populations connues, tandis que deux étaient disparues et 19 l’étaient probablement aussi (figure 4; tableau 1).

Comme le grand bident est une plante annuelle, l’effectif, la superficie occupée et la viabilité des populations varient d’une année à l’autre. Klinkenberg et Klinkenberg (2001) ont signalé 30 populations de l’espèce en Colombie-Britannique dans le rapport de situation du COSEPAC. Toutefois, depuis 2001, on a découvert de nouvelles populations, tandis que d’autres ont disparu. Par exemple, des relevés effectués en 2012 sur l’île de Vancouver ont permis de trouver six nouvelles populations, mais des relevés effectués en 2008 dans la vallée du bas Fraser ont montré que 12 des 23 populations connues étaient sans doute disparues (tableau 1).

En général, le grand bident produit des graines qui restent viables longtemps, constituant un réservoir de semences dans le solRetour à la référence 3 , et, comme chez d’autres espèces de Bidens, l’effectif des populations fluctue d’une année à l’autre selon les conditions du milieu, en particulier les niveaux d’eau (Klinkenberg, 2008). L’effectif des populations varie également entre les populations, p. ex. environ un tiers des populations actuelles comptent moins de dix individus, et environ 17 populations comptent plus de 100 individus. Certaines populations sont vastes et persistantes d’année en année, tandis que d’autres ne forment que de minuscules colonies ou n’occupent que des zones de sol nu très limitées. De fait, la disponibilité de sol nu, essentiel au développement de la plantule, pourrait limiter l’expansion d’une population. Les tendances des populations sont inconnues.

Longue description pour la Figure 4

La figure 4 est un gros plan des occurrences de l’espèce en Colombie Britannique, on compte environ 25 localités sur l’île de Vancouver et 30 localités dans la partie continentale de la province.

| Population/emplacementNote de bas de pagea.1 | Situation et description | Propriété des terresNote de bas de pageb.1 |

|---|---|---|

Notes de bas de page

|

||

| Lac Beaver, rive Est | 2012 : aucun individu observé; population sans doute disparue (M. McCoy, obs. pers., 2012). Les individus et l’habitat ont probablement été détruits par les menaces suivantes : activités de loisir, compaction du sol, modification du paysage et de l’hydrologie, broutage, fauchage et concurrence d’espèces indigènes ou exotiques. | District régional de la capitale |

| Lac Blenkinsop | 1942 : espèce observée dans un fossé; population sans doute disparue. Milieu convenable sur des terrains privés. Menaces liées aux activités agricoles. | Inconnue |

| *Parc Bow | 2012 : environ 75 individus sains (M. McCoy et B. Costanzo, obs. pers., 2012). Présence du calligraphe élégant (Calligrapha californica). Site ombragé par des arbustes indigènes et des saules pleureurs. Le niveau de l’eau était plus bas que les années précédentes (J. Spearing, comm. pers., 2012). La population devrait persister pourvu que l’on taille les arbustes et les saules, que l’on enlève tous les joncs (Juncus effusus) et que l’on sème du grand bident dans le sol nu. La population est protégée du piétinement par une clôture de perches. | District de Saanich |

| *Ruisseau Colquitz, Panama Flats | 2012 : des dizaines de milliers d’individus sur une superficie de 22,7ha dans une ancienne terre humide et des étangs de rétention, qui constituent maintenant le parc Panama Flats (M. McCoy, obs. pers., 2012). Excellente viabilité. La densité varie : individus épars le long de la bordure Ouest; couverture de 100 % d’individus de 100 à 110cm de haut dans certaines parties du vieux champ au Sud-Ouest; couverture de 30 à 50% avec un dense couvert de matricaires inodores (Tripleurospermum inodorum) dans les étangs de l’Est. Les individus poussant parmi les matricaires inodores étaient beaucoup plus petits (hauteur de moins de 20cm). | District de Saanich |

| Lac Colwood | 2012 : aucun individu observé; population disparue (M. McCoy, obs. pers., 2012). Site envahi par des arbustes indigènes, des graminées exotiques et des genêts à balais (Cytisus scoparius) qui occupent une bonne partie d’une zone de remblai de 900m2 située juste au-dessus sur la pente. | Terre privée |

| Parc régional Elk Lake | 2012 : aucun individu observé; population sans doute disparue (M. McCoy, obs. pers., 2012). Le milieu ne convient plus à l’espèce. Sol très compacté largement exempt d’herbacées non graminoïdes, sauf pour quelques renouées (Polygonum spp. et renoncules rampantes (Ranunculus repens), en raison du piétinement par la sauvagine et des humains. La bordure ouest du site est ombragée par des saules (Salix spp.) et des quenouilles à feuilles larges (Typha latifolia). | District régional de la capitale |

| Lac Glen | 2012 : aucun individu observé; il ne reste aucun milieu convenable à l’espèce; population sans doute disparue (M. McCoy, obs. pers., 2012). Le site est ombragé par des thuyas géants (Thuja plicata), des aulnes (Alnus spp.), des saules et des spirées de Douglas (Spiraea douglasii). Le sol est compacté par les visiteurs du parc. | Ville de Langford |

| *Hull’s Field | 2012 : deux individus observés : a) un seul individu hybride (feuilles lobées et non lobées) en fleurs à ~30cm au-dessus du niveau de l’eau; b) un seul individu hybride (akènes intermédiaires) robuste poussant sur un enrochement (M. McCoy, obs. pers., 2012). Tous les autres habitats potentiels ont été inspectés : aucun individu trouvé. Le secteur appelé Hull’s Field est maintenant entièrement urbanisé (route à deux voies séparées, zone industrielle et installations récréatives). Faible viabilité. | Ville de Langford |

| Étang de King | 2012 : plus de cinq individus de moins de 20cm de haut observés dans un vieux champ et le tributaire éphémère de l’étang (M. McCoy, obs. pers., 2012). Relevé incomplet, mais tout le rivage de l’étang et l’habitat potentiel à l’exutoire éphémère de l’étang ont été inspectés et aucun individu n’y a été trouvé. Piétinement par la sauvagine; l’ombre produite par des arbustes indigènes et la concurrence de renouées, de renoncules rampantes et de joncs constituent des menaces évidentes. | District de Saanich |

| Tourbière de Rithet | 2012 : un individu observé au marais Chatterton parmi des milliers de bidents penchés (M. McCoy, obs. pers., 2012). Le nombre d’individus a énormément fluctué au fil des années en raison du changement des conditions du milieu (Hartwell, comm. pers., 2007). La population est menacée par l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea), la quenouille à feuilles étroites (Typha angustifolia) et la quenouille glauque (T. x glauca). | District de Saanich |

| *Étang de Spencer | 2012 : environ 200 petits individus en état moyen le long des marges Est, Sud et Ouest de la moitié Sud de l’étang éphémère (M. McCoy, obs. pers., 2012). Les individus subissent un broutage intense. L’hydrologie de l’étang a peut-être été altérée par la construction du passage supérieur de la route Leigh qui a nécessité le drainage d’un milieu humide en amont. | Terre privée |

| Lac Swan | 2012 : environ 40 individus sains sur environ un hectare (M. McCoy, obs. pers., 2012). La plupart d’entre eux sont menacés par l’alpiste roseau. Aucun individu n’a été trouvé à l’emplacement signalé à l’origine. La population est protégée dans une aire de conservation municipale. Les terres sont gérées dans le cadre d’une entente avec les responsables d’un refuge naturel et font l’objet d’activités de restauration. | District de Saanich |

| *Tod Creek Flats | 2012 : environ 250 à 1000 individus observés parmi des bidents penchés à l’extrémité Nord, dans une zone de drainage (J. Penny, obs. pers., 2012). Un seul individu a été observé dans la parcelle S (Red Damsel Farm). La population a beaucoup diminué depuis le relevé de 2008 en raison de changements hydrologiques; le milieu est maintenant densément peuplé d’alpistes roseaux et d’iris faux-acores (Iris pseudacorus). | Terre privée |

| *Hastings Flats | 2012 : 11 individus en mauvais état observés (J. Penny, obs. pers., 2012). Population menacée par des espèces envahissantes et le broutage. | Terre privée |

| *Maber Flats | 2012 : des centaines d’individus au centre du champ (M. McCoy, obs. pers., 2012). Population touchée par le calligraphe élégant. | Terre privée |

| Lac Shawnigan | 1970 : un seul individu observé sur la plage publique (A. Ceska, obs. pers., 1970). Zone récréative dans une petite collectivité. Population probablement disparue. | Terre de la Couronne |

| *Marais Somenos | 2012 : plus de 1000 individus en bon état (T. Fleming et T. Chatwin, obs. pers., 2012) observés dans un milieu humide ouvert avec des renouées (Polygonum sp.), des glycéries et des iris faux-acores. Certains individus se trouvaient dans des fourrés de saules et parmi des herbes hautes, notamment l’alpiste roseau. Menaces : concurrence pour la lumière et le sol et modifications hydrologiques qui seraient causées par les mesures de prévention des inondations prévues par le district régional de Cowichan Valley. | Terre de la Couronne (Réserve de chênes de Garry de Somenos); terre privée |

| *Route Lakes, Duncan | 2012 : neuf individus observés sur de la boue exposée indiquant la présence d’eau stagnante au printemps (C. Schaefer, obs. pers., 2012). | Inconnue |

| *Lac Mesachie | 2012 : deux individus en mauvais état observés sur la partie supérieure de la plage, sur des sols graveleux et sableux, en compagnie de menthes des champs (Mentha arvensis), de brunelles communes (Prunella vulgaris), d’asters de Douglas (Symphyotrichum subspicatum) et de madias glomérulés (Madia glomerata) (J. Penny, obs. pers., 2012). L’action des vagues, des activités récréatives et le piétinement présentent des menaces. | Terre de la Couronne |

| *Réserve écologique de la tourbière de Ladysmith (lac Long) |

2012 : 300 individus sur les marges humides d’une tourbière de ravin, en compagnie de nénuphars (Nuphar spp.), de lysichitons d’Amérique (Lysichiton americanus) et de véroniques beccabungas (Veronica beccabunga ssp. americana) (T. Chatwin, I. Burnett, E. Barnewall et K. Morgan, obs. pers., 2012). Il y avait des individus épars au bord du lac Long et d’autres milieux humides dans le secteur. La majeure partie de la population est en bon état, bien qu’il y ait un peu de concurrence avec l’alpiste roseau et de la succession. | Terre de la Couronne; district régional de Nanaimo (parc Yellowpoint) |

| Marais Jinglepot | 2012 et 2013 : aucun individu observé; population sans doute disparue (T. Chatwin, obs. pers., 2012 et 2013). Le milieu humide et le sentier sont maintenant couverts d’autres espèces indigènes et exotiques. Le secteur où l’on trouvait l’espèce a été entouré d’une clôture pour empêcher le passage de vélos de montagne et a par la suite été envahi par de la végétation. | Ville de Nanaimo |

| *Delta de la rivière Somass | 2012 : plus de 1150 individus dans une zone de plus de 500m2 (R. Avis, L. Avis et T. Chatwin, obs. pers., 2012). Des billes de bois dans l’estuaire semblent maintenir la zone dégagée pour la germination de l’espèce. Les individus sont en bon état, bien qu’un certain surpeuplement, l’exposition à l’eau salée et l’expansion rapide de la population de salicaires communes présentent des menaces. | Ville de Port Alberni |

| *Rivière Puntledge/Tsolum | 2012 : de 8 à 10 individus en bon état observés dans une zone de 80m2 le long du rivage d’un petit ilot vaseux (M. Donovan, obs. pers., 2012). Les marges supérieures du chenal sont dominées par l’alpiste roseau et la salicaire commune. Le site est envahi par des graminées exotiques, et les zones dégagées sont limitées. Des déchets abondants, des activités récréatives et la construction à proximité constituent des menaces. | Ville de Courtenay |

| *Estuaire de la rivière Courtenay | 2012 : deux individus en mauvais état observés dans une zone intertidale vaseuse d’eau saumâtre (M. Donovan, obs. pers., 2012). La concurrence d’espèces indigènes et exotiques introduites (p. ex. l’alpiste roseau et la salicaire commune) et la succession naturelle dans les milieux humides présentent des menaces. | Terres de la Couronne |

| Estuaire de la rivière Campbell/ Île Nuns |

2012 : des centaines d’individus en bon état, produisant beaucoup de semences, ont été observés (M. Donovan, T. Chatwin et E. Barnewall, obs. pers., 2012). L’espèce occupe une zone de vasière et de marais estuariens (avec rigoles) de 1300m2. Des espèces exotiques envahissantes, notamment la salicaire commune, ont été observées dans d’autres secteurs de l’estuaire de la rivière Campbell. Site situé à côté d’une base d’hydravions et d’un parc pour caravanes, mais aucun impact observé. | Terre de la Couronne |

| *Marécage Woodhus | 2012 : plus de 200 individus dans deux secteurs (T. Chatwin, obs. pers., 2012). Le plus petit des secteurs, qui comptait entre un et 30 individus, est en mauvais état en raison de l’envahissement de saules et de l’alpiste roseau. L’autre secteur, qui se trouve dans une dépression inondée de façon saisonnière, compte entre 200 et 300 individus et est en bon état. Ce secteur abrite les plantes introduites laiteron rude (Sonchus asper), trèfle blanc (Trifolium repens) et gnaphales (Gnaphalium spp.) ainsi que l’espèce indigène véronique beccabunga. L’agriculture (p. ex. labourage et pâturage) et le drainage pourraient présenter des menaces. | Terre de la Couronne (aire de gestion de la faune); terre privée (terre agricole classée) |

| *Réserve écologique de la tourbière Galiano | 2012 : environ 150 individus dans le chenal menant au milieu humide (E. Barnewall et K. Morgan, obs. pers., 2012) | Crown land (Ecological Reserve) |

| *Sea Island | 2012 : plus de 100 individus de toutes tailles et en bon état observés dans un fossé sec (F. Lomer, obs. pers., 2012). Le fossé abritait également le jonc à tépales acuminés (Juncus acuminatus), le rubanier à fruits verts (Sparganium emersum), le bident à trois divisions (Bidens tripartita) et la renouée amphibie (Persicaria amphibian). Peu d’empiètement par ces plantes, mais le creusage du fossé serait préoccupant. | Ville de Richmond |

| Île Iona | 2012 : aucun individu observé; population sans doute disparue (F. Lomer, obs. pers., 2012). Sol sableux mal drainé le long des sentiers, sur des digues, autour de l’étang à canards et dans une zone inondée au printemps à côté des bassins de traitement d’eaux usées, dans un parc régional. | Ville de RichmondNote de bas de pagec.1 |

| Réserve naturelle de Richmond | 2012 : aucun individu observé; population sans doute disparue (F. Lomer, obs. pers., 2012). | Ville de Richmond |

| *Île Woodward | 2012 : plus de 200 individus en bon état observés sur le côté Nord de l’île (F. Lomer, obs. pers., 2012). Tous les individus observés étaient en sénescence, et il y en avait sans doute beaucoup plus qui étaient peu ou pas visibles à ce moment de l’année. Aucune menace immédiate pour cet habitat sur une île intertidale. | Ville de Richmond |

| Parc Garden City | 2012 : aucun individu observé et très peu d’habitat; population sans doute disparue (F. Lomer, obs. pers., 2012) | Ville de Richmond |

| London Landing | 2012 : aucun individu observé dans ce marais intertidal; population sans doute disparue (F. Lomer, obs. pers., 2012). | Ville de Richmond |

| *Île Rose | 2008 : 30 individus matures en état moyen. Substrat vaseux régulièrement inondé par la marée. | Inconnue |

| *Îlot intertidal | 2008 : Environ 600 individus matures en bon état formant un peuplement dense. Substrat vaseux régulièrement inondé par la marée. | Inconnue |

| Lac Trout | 2012 : 12 grands individus matures en bon état dans le parc (F. Lomer, obs. pers., 2012). Terrain humide près de la rive marécageuse du lac abritant la renoncule rampante, la renouée faux-poivre-d’eau (Persicaria hydropiperoides) et le scirpe à noeuds rouges (Scirpus microcarpus). La population est menacée par le piétinement, la tonte de pelouse et la ronce discolore (Rubus armeniacus) envahissante. | Ville de Vancouver |

| *Étangs Jericho | 2012 : 249 individus en bon état autour de l’étang ouest dans un parc urbain (F. Lomer, obs. pers., 2012). Ils ont été trouvés sur les rives limoneuses de l’étang : 223 à l’Est de la passerelle sur la rive Nord, un à l’Ouest de la passerelle sur la rive Nord, 11 à l’Est de la passerelle sur la rive Sud et 14 à l’Ouest de la passerelle sur la rive Sud. | Ville de Vancouver |

| Île Swishwash | 2008 : Aucun individu observé; population sans doute disparue. La succession naturelle par l’expansion rapide de la quenouille à feuilles larges aurait causé la disparition. | Inconnue |

| Chapman | 2008 : 13 individus matures en fleurs. État du site variant entre mauvais et moyen; dépression sèche endommagée par le travail du sol (trois individus écrasés par la machinerie agricole). Présence de nombreuses plantes envahissantes et exotiques. | Inconnue |

| Route Hack Brown | 2008 : aucun individu observé; population sans doute disparue. Champ et fossé très envahis par l’alpiste roseau. Le champ à côté du fossé avait été fauché au tracteur; activités agricoles évidentes. | Inconnue |

| Route North Parallel | 2008 : aucun individu observé; population sans doute disparue. Le propriétaire de la terre a indiqué qu’environ cinq ans auparavant, le fossé avait été complètement remblayé. Un ponceau avait été ajouté l’année précédente (2007) près de la localité historique de l’espèce. Ainsi, la cause de la disparition serait l’aménagement du fossé. | Terre privée |

| *Au Sud du mont Sumas | 2008 : 950 individus en état moyen ou bon formant trois peuplements distincts de 600, de 200 et de 150 individus matures. Sol à prédominance organique, champs cultivés, milieu fréquenté régulièrement par la sauvagine, comme le montre la présence de pois, de fèves et de grains de céréales et autres déposés par les oiseaux près des grands bidents. Menaces possibles : activités agricoles et lutte contre les mauvaises herbes. | Terre privée |

| Base des Forces canadiennes 1 | 2008 : aucun individu observé; population sans doute disparue. La berge du ruisseau a été renforcée par un enrochement en 1998, et son lit avait été revêtu de galets et de gravier, ce qui a sans doute rendu le milieu non convenable à l’espèce. | Terre fédérale (MDNNote de bas de paged.1) |

| Base des Forces canadiennes 2 | 2008 : aucun individu observé; population sans doute disparue. Les zones autour des anciens étangs d’épuration ont été considérablement altérées. On a observé que du sol avait été récemment extrait, ainsi que des dépressions, des rigoles et une forte croissance d’alpistes roseaux. | Terre fédérale (MDN) |

| *Base des Forces canadiennes – Bordure d’un milieu humide naturel | 2008 : six individus dans une zone élevée à la bordure est du milieu humide naturel. La zone semble être fréquentée par la sauvagine. L’identification de l’espèce doit être confirmée, car les individus étaient dans un état de décomposition avancé au moment de la visite sur le terrain. | Terre fédérale (MDN) |

| *Parc Passive | 2008 : trois individus en mauvais état dans une dépression humide à végétation moyennement abondante dans une ancienne carrière de gravier inondée de façon saisonnière. Le sol est constitué d’un mélange de sable et de gravier et d’une quantité moindre de matière organique. Les menaces comprennent des activités récréatives, car le public fréquente beaucoup le parc pour y pratiquer le vélo, la marche et le disc-golf. | Ville de Langley |

| *Ancienne carrière de gravier | 2008 : de 700 à 800 individus matures en bon état dans une ancienne carrière de gravier; ils y occupent des dépressions où l’eau de surface disparaît à la fin de l’été. Le sol est constitué d’un mélange de sable et de gravier et d’une quantité moindre de matière organique. Menaces possibles : pratique du vélo de montagne, fluctuations saisonnières du niveau de l’eau et mauvaises herbes exotiques (millepertuis boréal [Hypericum boreale]). | Inconnue – B.C. MOTINote de bas de pagee.1? |

| Lac Pitt – extrémité Sud | 2008 : aucun individu observé; population sans doute disparue. Milieu convenable à l’espèce à proximité et à l’Ouest de la rampe de mise à l’eau de bateaux. La fluctuation des niveaux d’eau, la sédimentation et des espèces envahissantes constituent des menaces. | Inconnue |

| *Parc régional Minnekhada, vallée du Fraser | 2008 : un individu mature en mauvais état dans le marais supérieur à la base de l’étang. La base de l’individu se trouvait environ à 10cm sous la surface de l’eau au moment du relevé. L’envahissement par l’alpiste roseau et la renouée faux poivre-d’eau (Polygonum hydropiperoides) constituent des menaces. | Grand Vancouver |

| Île Douglas | 2008 : aucun individu observé; population sans doute disparue. Milieu où l’on pratique l’extraction de tourbe, le creusage de fossés et l’exploitation forestière (F. Lomer, comm. pers., 2008). | Inconnue |

| Surrey – route River/fleuve Fraser | 2008 : aucun individu observé dans ce fossé; population sans doute disparue. De nombreux endroits où l’espèce était présente par le passé avaient été récemment fauchés. | Inconnue – MOTI? |

| *Parc Latimer Lake | 2008 : 100 individus en état moyen sur les marges sèches du rivage du lac et de l’étang adjacent. Des activités récréatives constituent des menaces apparentes. | Ville de Surrey |

| *Ruisseau Chantrell | 2008 : deux individus en état moyen à côté du trottoir en bois et sous celui-ci au parc patrimonial Elgin. Un individu était petit et chétif, tandis que l’autre, qui poussait sous le trottoir en bois, était en pleine floraison. Cette population a persisté durant plus de 90 ans et il y a des signes qu’elle se reproduit encore. Menaces possibles : piétinement, quenouille à feuilles larges et alpiste roseau. | Ville de Surrey |

| Terrain de golf Peace Portal | 2008 : aucun individu observé; population disparue. | Terre privée |

| *Sud de l’île Tilbury | 2008 : de 150 à 200 individus sains à côté d’un fossé en bordure d’un champ de canneberges où poussent aussi le bident à trois divisions (Bidens tripartita) et le bident à feuilles connées (Bidens connata). Menaces possibles : dommage physique causé par la machinerie agricole et utilisation de pesticides/herbicides. | Propriété privée |

| Île Tilbury | 2012 : aucun individu observé; population sans doute disparue (F. Lomer, obs. pers., 2012). Seuls quelques bidents penchés et bidents à trois divisions étaient présents. La disparition de l’espèce serait attribuable au réaménagement du site, à l’empiètement de plantes envahissantes (quenouille à feuilles larges, alpiste roseau) et à la concurrence de mauvaises herbes exotiques. | Parc régional |

| *Île Westham | 2008 : environ 300 individus en bon état formant deux populations distinctes : 50 individus sur la rive Nord et 50 à 250 sur la rive Nord-Ouest. | Inconnue |

| *Estuaire de la rivière Squamish | 2008 : grande population en bon état observée. Le ministère des Pêches et des Océans a créé des chenaux pour améliorer l’habitat du poisson, ce qui semble avoir favorisé le grand bident en mettant à nu des zones de sol perturbé (N. Page, comm. pers., 2006). L’expansion rapide de quenouilles (Typha sp.) constitue une menace possible. | Inconnue |

| *Ruisseau Latelle, inlet Loughborough | 2008 : 50 individus à l’embouchure du petit ruisseau sur une petite plage, au Sud-Sud-Ouest de l’embouchure de la rivière Apple (C. Bjork, obs. pers., 2008). | Inconnue |

Le grand bident a comme habitat d’étroites bandes riveraines alluviales au bord de lacs, d’étangs, de ruisseaux, de tourbières et d’estuaires, ainsi que des fossés et d’autres milieux humides soumis à des fluctuations annuelles du niveau de l’eau, à un étiage estival et à l’envasement. L’espèce occupe des ouvertures au bord de milieux humides (figure 5) et ne tolère pas l’ombre.

À titre d’espèce de rivage, le grand bident est écologiquement lié à des fluctuations saisonnières du niveau de l’eau, c.-à-d. à des milieux couverts d’eau stagnante à l’hiver et au printemps qui subissent un léger envasement et à un étiage estival considérable. Dans les zones à marée, il occupe des milieux qui ne sont inondés par l’eau salée que l’hiver (figure 6).

Bon nombre des localités qui abritent le grand bident sont des bordures légèrement inclinées de milieux humides où la couverture végétale et la concurrence sont faibles. Toutes les localités de l’espèce ont un sol alluvial constitué de fines particules (Klinkenberg et Klinkenberg, 2001). Il s’agit de milieux qui reçoivent un apport important d’éléments nutritifs.

Longue description pour la Figure 5

Les figures 5 et 6 montrent l’espèce entourée de nombreuses espèces de plantes vasculaires dans un milieu humide.

Longue description pour la Figure 6

Les figures 5 et 6 montrent l’espèce entourée de nombreuses espèces de plantes vasculaires dans un milieu humide.

La répartition de l’espèce est restreinte à des milieux humides ouverts qui dépendent de régimes de perturbation particuliers.

Les menaces découlent des activités ou des processus immédiats qui ont entraîné, entraînent ou pourraient entraîner la destruction, la dégradation ou la détérioration de l’entité évaluée (population, espèce, communauté ou écosystème) dans la zone d’intérêt (mondiale, nationale ou infranationale). Aux fins d’évaluation des menaces, seules les menaces actuelles et futures sont prises en considérationRetour à la référence 4 . Les menaces présentées ici ne comprennent ni les caractéristiques biologiques de l’espèce ou de la population (p. ex. dépression de consanguinité, petite taille de la population, isolement génétique) ni la probabilité de régénération ou de recolonisation des écosystèmes, qui sont considérées comme des facteurs limitatifsRetour à la référence 5 .

La plupart des menaces sont liées aux activités humaines, mais elles peuvent aussi être d’origine naturelle. L’incidence des activités humaines peut être directe (p. ex. destruction de l’habitat) ou indirecte (p. ex. introduction d’espèces envahissantes). Les effets des phénomènes naturels (p. ex. incendies, ouragans ou inondations) peuvent être particulièrement importants lorsque l’espèce ou l’écosystème est concentré en un lieu et que les occurrences sont peu nombreuses, parfois à cause des activités humaines (Master et coll., 2009). En conséquence, la définition d’une menace comprend les phénomènes naturels, mais il faut l’appliquer avec prudence. Les événements stochastiques doivent seulement être considérés comme une menace si une espèce ou un habitat est atteint par d’autres menaces, a perdu sa résilience et, par conséquent, est devenu vulnérable à la perturbation (Salafsky et coll., 2008). L’incidence d’un tel événement sur la population ou l’écosystème doit être beaucoup plus grande que l’incidence qu’il aurait eue dans le passé.

La classification des menaces présentée ci-dessous est fondée sur le système unifié de classification des menaces de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et du Partenariat pour les mesures de conservation (Conservation Measures Partnership, ou CMP) et elle est compatible avec les méthodes utilisées par le Conservation Data Centre de la Colombie-Britannique et le cadre de conservation de la province. Pour une description détaillée du système de classification des menaces, consulter le site Web du Partenariat pour les mesures de conservation (Conservation Measures Partnership, 2010). Pour de plus amples informations sur les modalités d’assignation des valeurs, voir Master et coll. (2009) [Format PDF] et les notes de bas de tableau. Les menaces qui pèsent sur le grand bident ont été évaluées pour toute la province (tableau 2).

| MenaceNote de bas de pagea.2 | Description de la menace | ImpactNote de bas de pageb.2 | PortéeNote de bas de pagec.2 | GravitéNote de bas de paged.2 | ImmédiatetéNote de bas de pagee.2 | Localités/populationsNote de bas de pagef.1 |

|---|---|---|---|---|---|---|

Notes de bas de page

|

||||||

| 1 | Développement résidentiel et commercial | Faible | Petite | Extrême | Modérée | |

| 1.1 | Habitations et zones urbaines | Faible | Petite | Extrême | Modérée | Aucune actuellement, mais peut-être dans un avenir rapproché. |

| 1.2 | Zones commerciales et industrielles | Faible | Petite | Extrême | Modérée | Île Tilbury, rivière Puntledge/Tsolum*, Sea Island* et parc Garden City. |

| 1.3 | Tourisme et espaces récréatifs | Négligeable | Négligeable | Extrême | Faible | Aucune actuellement, mais peut-être à l’avenir. |

| 2 | Agriculture et aquaculture | Faible à moyen | Restreinte | Légère à modérée | Élevée | |

| 2.1 | Cultures annuelles et pluriannuelles de produits autres que le bois | Faible à moyen | Restreinte | Légère à modérée | Élevée | Marécage Woodhus*, Chapman*, Sud de l’île Tillbury*, Sud du mont Sumas*, ruisseau Colquitz – Panama Flats* et route Hack Brown. |

| 6 | Intrusions et perturbations humaines | Faible | Petite | Modérée | Élevée | |

| 6.1 | Activités récréatives | Faible | Petite | Modérée | Élevée | Menace probable à 14 localités : parc Passive*, étangs Jericho*, lac Beaver, Elk Lake, lac Glen, parc Latimer Lake, ancienne carrière de gravier*, parc régional Minnekhada*, parc Garden City, lac Trout*, ruisseau Chantrell*, lac Shawnigan, rivière Puntledge * et lac Mesachie*. |

| 7 | Modification du système naturel | Faible | Restreinte | Modérée | Élevée | |

| 7.2 | Barrages, gestion et utilisation de l’eau | Faible | Restreinte | Modérée | Élevée | Menace probable à 14 localités : lac Beaver, étang de Spencer*, ruisseau Colquitz Creek*, tourbière de Rithet *, Tod Creek Flats*, lac Mesachie*, marais Somenos*, réserve naturelle de Richmond, île Iona, London’s Landing, ancienne carrière de gravier*, lac Pitt, Sea Island* et route North Parallel |

| 7.3 | Autres modifications de l’écosystème | Faible | Petite | Extrême | Élevée | Plusieurs populations sur le continent (p. ex. Sea Island*, route North Parallel et Sud de l’île Tilbury*), ainsi que dans plusieurs parcs et le delta de la rivière Somass*. |

| 8 | Espèces et gènes envahissants ou problématiques | Élevé | Généralisée | Grave | Élevée | |

| 8.1 | Espèces exotiques/non indigènes envahissantes | Élevé | Généralisée | Grave | Élevée | Possiblement toutes les localités. Les plantes envahissantes sont actuellement répertoriées à 24 localités. |

| 8.2 | Espèces indigènes problématiques | Moyen | Restreinte | Grave | Élevée | Menace probable pour 15 localités : parc Bow*, étang de Spencer*, lac Elk, lac Glenn, Hull’s Field*, étang de King*, tourbière de Rithet*, marais Somenos*, marais Jinglepot, estuaire de la rivière Courtenay*, estuaire de la rivière Campbell*, marécage Woodhus*, Swishwash, île Tillbury et estuaire de la rivière Squamish*. |

| 9 | Pollution | Inconnu | Petite | Inconnue | Élevée | |

| 9.3 | Effluents agricoles et forestiers | Inconnu | Petite | Inconnu | Élevée | Menace probable pour 11 localités : étang de King*; lac Colwood; marécage Woodhus*, Chapman*, route Hack Brown, sud de l’île Tillbury*; lac Beaver; lac Elk; étang de Rithet*; ruisseau Colquitz*; Sud du mont Sumas* |

| 11 | Changements climatiques et phénomènes météorologiques violents | Inconnu | Inconnue | Inconnue | Inconnue | |

| 11.1 | Déplacement ou altération de l’habitat | Inconnu | Inconnue | Inconnue | Inconnue | |

| 11.2 | Sécheresses | Inconnu | Inconnue | Inconnue | Inconnue | |

À l’échelle de la province, l’impact des menaces pesant sur le grand bident est élevéRetour à la référence 6 . L’impact global des menaces tient compte des incidences cumulatives d’une multitude de menaces. Les principales menaces pesant sur l’espèce comprennent les espèces exotiques envahissantes et la succession naturelle qui accapare le milieu ouvert dont l’espèce a besoin (tableau 2). Voici les détails concernant chaque menace de niveau 1 (UICN-CMP) :

Menace 1 (IUCN-CMP). Développement résidentiel et commercial

1.1 Zones urbaines et d’habitations

Le développement résidentiel adjacent peut détruire directement l’habitat ou l’altérer par modification du drainage (voir 7.2 Barrages et gestion et utilisation de l’eau). Il n’existe actuellement pas de nouvel ensemble résidentiel adjacent à une localité du grand bident. Toutefois, étant donné la répartition générale de l’espèce dans l’Est de l’île de Vancouver et la vallée du bas Fraser, il est probable que cette menace existe à d’autres localités de l’espèce qui n’ont pas encore été découvertes.1.2 Zones commerciales et industrielles

Des milieux humides sont parfois remblayés à des fins de construction d’installations commerciales ou industrielles. Ce remblayage pourrait détruire une population entière de l’espèce. Il y a un projet de développement immobilier à moins de 15m du site de la rivière Puntledge/Tsolum qui pourrait constituer une menace dans un avenir rapproché.1.3 Zones touristiques et de loisir

Deux localités se trouvent sur des terrains de golf (Peace Portal Golf Course en 1928 et Royal Colwood Golf Club en 1913). Ces populations sont disparues depuis. La création de nouveaux terrains de golf est possible, mais pas très probable.

Menace 2 (IUCN-CMP). Agriculture et aquaculture

2.1 Cultures non ligneuses annuelles et pluriannuelles

Un peu de labourage périodique peut favoriser le grand bident en exposant le sol et en rendant celui-ci convenable à la germination des graines du grand bident. Par contre, le fauchage, l’établissement de cultures de canneberges ou de bleuets ou la construction de serres constituent une menace. Les dommages physiques causés par la machinerie agricole (fauchage, labourage et réensemencement) constituent une menace possible aux localités du marécage Woodhus, de Chapman et du parc Colquitz (Panama Flats).

Menace 6 (IUCN-CMP). Intrusions et perturbations humaines

6.1 Activités récréatives

La marche le long d’étangs, la randonnée à vélo et la pratique du disc-golf peuvent écraser des grands bidents et compacter le sol. Le fauchage à des fins esthétiques ou pour prévenir les feux favorise davantage de perturbation. Le piétinement des rives par les humains et le dépôt de sable peuvent se produire dans de nombreux parcs régionaux, mais ces activités ne détruisent habituellement pas des populations entières. Cette menace est probable à 14 localités.

Menace 7 (IUCN-CMP). Développement résidentiel et commercial)

7.2 Barrages et gestion et utilisation de l’eau

À titre d’espèce de milieu humide, le grand bident est sensible aux changements hydrologiques. La gestion des niveaux d’eau peut accroître ou réduire la zone d’étiage, ce qui influe sur les conditions de germination. La hausse du niveau de l’eau réduit l’exposition du sol qui est nécessaire pour exposer le réservoir de semences du sol et permettre la germination de graines du réservoir. On ignore toutefois quelles sont les conditions hydrologiques idéales pour le grand bident; une certaine fluctuation du niveau de l’eau pourrait lui être bénéfique. Le dragage d’étangs ou de fossés afin de maintenir des eaux libres (p. ex. à l’étang de la réserve naturelle de Richmond Pond) pourrait éliminer le réservoir de semences du grand bident dans le sol. Toutefois, la principale menace pour le grand bident est le creusage de fossés de drainage à des fins agricoles ou de prévention des inondations, ce qui peut assécher des milieux humides abritant l’espèce. L’enrochement de rives élimine les marges limoneuses de milieux humides nécessaires à la germination. Bien qu’il n’y ait pas de développement résidentiel adjacent à des localités connues du grand bident, cette activité peut altérer l’habitat de l’espèce en modifiant le drainage.7.3 Autres modifications de l’écosystème

L’empiètement successionnel par des arbustes indigènes découlant de la régulation des niveaux d’eau est une menace possible. À l’étang de Rithet, on a constaté que la gestion des niveaux d’eau et l’enlèvement des arbustes peuvent accroître l’effectif des grands bidents, dans un premier temps (p. ex. la première année), mais l’effectif peut diminuer les années suivantes (S. Hartwell, comm. pers., 2007).De nombreux parcs municipaux et régionaux sont fauchés régulièrement à des fins esthétiques et pour réduire le risque de feu (T. Kohler, obs. pers., 2010). Le fauchage durant la saison de croissance peut endommager le feuillage et les fleurs de grands bidents et empêcher leurs graines de mûrir (Erhart, 2000). De plus, le fauchage encourage le piétinement par les humains dans les zones fauchées.

Les activités de fauchage et d’entretien des routes menées en début de saison peuvent empêcher la formation des graines, affaiblir les individus et réduire leur avantage compétitif, particulièrement face aux herbes de pelouse. Ces herbes et d’autres espèces accaparent l’habitat de sol nu du grand bident (D. Fraser, comm. pers., 2012). Il s’agit d’une préoccupation pour les populations du continent occupant des fossés au bord de routes qui sont fauchés (p. ex. Sea Island, route North Parallel et sud de l’île Tillbury). On pratique aussi le fauchage dans des parcs et autour des étangs d’épuration dans le delta de la rivière Somass.

Menace 8 (IUCN-CMP). Espèces et gènes envahissants ou problématiques

8.1 Espèces étrangères/non indigènes envahissantes

Les herbacées exotiques envahissantes supplantent de nombreuses plantes indigènes et créent un dense feutrage racinaire qui peut empêcher la germination et l’établissement de plantules, réduisant ainsi la reproduction du grand bident. Cette situation nuit à la santé générale de la population en réduisant la production de graines et la dispersion de l’espèce et, comme le grand bident est une annuelle, il s’ensuit une réduction de l’abondance et de la répartition des populations. L’espèce végétale envahissante la plus préoccupante est l’alpiste roseau, mais la salicaire commune et l’iris faux-acore sont également très problématiques dans les milieux humides et les estuaires qui abritent l’espèce.Voici les autres espèces envahissantes problématiques : ronce discolore (Rubus armeniacus), tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare), genêt à balais (Cystisus scoparius), morelle d’Amérique (Solanum americanum), impatiente glanduleuse (Impatiens glandulifera), patience crépue (Rumex crispus), laiteron rude (Sonchus asper), renoncule rampante (Ranunculus repens), millepertuis commun (Hypericum perforatum), chardon vulgaire (Cirsium vulgare), plantain lancéolé (Plantago lanceolata), amaranthe à racine rouge (Amaranthus retroflexus), laitue scariole (Lactuca serriola) et renouée faux poivre-d’eau (Polygonum hydropiperoides).

8.2 Espèces indigènes problématiques

La succession naturelle et l’envahissement des milieux humides par des herbacées et des arbustes qui en résulte restreignent les zones de sol nu où le grand bident peut germer et lui créent de l’ombre. Or, le grand bident ne tolère pas l’ombre, et l’accroissement du couvert de haute végétation ligneuse a réduit son habit. La concurrence pour la lumière et les zones de sol nu par des plantes de succession de milieux humides comme la quenouille à feuilles larges et d’autres herbacées formant des colonies denses sont particulièrement préoccupantes. Les saules indigènes, en particulier le saule de Scouler (Salix scouleriana) et le saule de Sitka (Salix sitchensis) font souvent de l’ombre au grand bident et rendent ses individus chétifs.On a signalé que le calligraphe élégant s’attaquait au grand bident aux localités suivantes : marais Somenos (Fairbarns, 2005), parc Bow (M. McCoy, comm. pers., 2012) et étang de Rithet (M. McCoy et B. Costanzo, comm. pers., 2012). Cette menace doit être évaluée.

On a observé des herbivores indigènes, en particulier des cerfs à queue noire (Odocoileus hemionus columbianus), qui sont très abondants, en train de brouter des grands bidents à l’étang de Spencer; ces animaux pourraient menacer de nombreuses populations sur l’île de Vancouver.

Menace 9 (IUCN-CMP). La pollution

9.3 Eaux résiduaires de l’agriculture et de la foresterie

Les populations de grands bidents en milieu agricole dans la vallée du bas Fraser sont sans doute exposées aux engrais et aux pesticides dans les eaux de ruissellement. Les engrais emportés par l’eau peuvent eutrophiser les milieux humides, et les herbicides visant les plantes dicotylédones peuvent tuer le grand bident (B.C. Ministry of Environment, 2012). On ignore la gravité de cette menace.

Menace 11 (IUCN-CMP). Changements climatiques et conditions météorologiques extrêmes

11.1 Déplacement ou altération de l’habitat; 11.2 Sécheresses

Le changement climatique pourrait accélérer la succession vers des communautés d’herbes hautes et d’arbustes, et cette succession pourrait ainsi augmenter à long terme. Comme le grand bident est une plante de milieu humide, il sera touché par les changements climatiques touchant l’abondance et la répartition saisonnière des précipitations. L’élévation du niveau de la mer et les inondations pourraient également nuire à l’espèce à long terme.

Voici les buts de la gestion du grand bident :

Maintenir ou augmenter la répartition et l’abondance de toutes les populations existantes en Colombie Britannique, y compris de toute nouvelle population qui serait découverte.

Dans la mesure du possible, réintroduire et rétablir des populations dans des milieux humides protégés où de l’habitat convenable est présent dans l’aire de répartition de l’espèce en Colombie Britannique.

Les populations du grand bident en Colombie-Britannique ont une importance mondiale parce qu’elles représentent plus de 85% de l’aire de répartition mondiale de l’espèce. Sa gestion vise à s’assurer que l’espèce ne subisse pas d’autres pertes et que sa cote de conservation n’empire pas (c.-à-d. qu’elle ne devienne pas une espèce menacée selon le COSEPAC).

Si les meilleures données accessibles et/ou les résultats d’un suivi à long terme révélaient un déclin global de la population, il conviendrait d’entreprendre des mesures visant à en accroître l’abondance, par ensemencement ou changement dans la gestion de l’utilisation des terres. Les mesures visant à accroître la répartition et l’abondance des populations seront appliquées en priorité aux localités situées sur des terres humides protégées.

Voici les objectifs précis pour la gestion et la conservation du grand bident en Colombie-Britannique :

Protéger les localités connues du grand bident contre la perte directe d’habitat, en priorisant les grandes populations stablesRetour à la référence 7 .

Atténuer les menaces qui pèsent sur l’espèce, surtout la menace que présentent les plantes envahissantes indigènes ou exotiques.

Effectuer un suivi de la répartition et de l’abondance dans son aire de répartition en Colombie-Britannique (dans les localités connues et l’habitat potentiel de l’espèce).

Évaluer le caractère réalisable du rétablissement des populations en déclin et de réintroduire l’espèce dans les sites d’où elle a disparu et dans l’habitat convenable.

Les mesures suivantes ont été classées d’après les groupes de mesures du cadre de conservation de la Colombie-Britannique (B.C. Ministry of Environment, 2010). Leur état d’avancement pour cette espèce est indiqué entre parenthèses.

Le tableau 3 présente les mesures recommandées pour gérer efficacement le grand bident. Les mesures se rangent pour la plupart dans les groupes de mesures suivants : protection de l’habitat, remise en état de l’habitat et intendance des terres. Toutefois, les mesures de suivi doivent se poursuivre dans le cadre de l’objectif de suivi des tendances.

| Objectif | Mesures pour atteindre les objectifs | Mesures de rendementNote de bas de pagea.3 | MenaceNote de bas de pageb.3 ou préoccupation visée | PrioritéNote de bas de pagec.3 |

|---|---|---|---|---|

Notes de bas de page

|

||||

| 1, 2 | Communiquer avec les propriétaires et les gestionnaires des terres et obtenir leur coopération pour gérer et protéger les terres privées de manière à assurer la persistance de l’espèce. |

|

1.2,1.3, 2.1, 6.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 9.3 | Essentielle |

| 1, 2 | Produire des brochures de sensibilisation du public pour les distribuer aux propriétaires fonciers de concert avec des projets de sensibilisation à la protection des milieux humides. |

|

Toutes | Utile |

| 2 | Élaborer pour chaque site un plan de restauration qui comprend les mesures nécessaires pour combattre les espèces envahissantes et la succession végétale naturelle, le maintien des régimes hydrologiques, la signalisation et un calendrier approprié des activités d’entretien (p. ex. fauchage). |

|

6.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 9.3 | Essentielle |

| 3 | Suivre les populations aux deux ans pour en déterminer les tendances. |

|

Lacunes dans les connais-sances | Nécessaire |

| 4 | Effectuer et encourager de la recherche sur les besoins en matière d’habitat et la multiplication de l’espèce afin de réintroduire l’espèce là où elle a disparu et de rétablir les populations diminuées |

|

Lacunes dans les connaissances | Nécessaire |

Le succès de la gestion du grand bident sera déterminé principalement par le suivi de la répartition et de l’abondance de l’espèce. En effet, si le suivi montre que la répartition et l’abondance de l’espèce sont stables ou augmentent, le but de sa gestion aura été atteint.

Le tableau 3 énumère les mesures de rendement sur les cinq prochaines années pour chacune des mesures pour atteindre chaque objectif.

Les activités de gestion et de conservation proposées auraient probablement un effet favorable sur la plupart des espèces indigènes qui coexistent avec le grand bident. Les mesures d’atténuation de la menace liée à la succession dans les milieux humides pourraient réduire les arbustes comme les saules indigènes qui font de l’ombre au grand bident. Il est peu probable que les activités de rétablissement nuisent à d’autres espèces en péril.

Les plans de restauration qui comprennent le rétablissement des fluctuations naturelles des niveaux d’eau (niveaux élevés l’hiver et étiage l’été) des lacs et milieux naturels gérés (p. ex. marais Somenos, lac Beaver et lac Elk) favoriseront les communautés végétales de rivage naturelles et les espèces de milieux humides. La fluctuation annuelle des niveaux d’eau favorise l’envasement ainsi que la germination et l’établissement de réservoirs de semences du grand bident et d’autres espèces végétales de rivage indigènes.

La réduction ou l’élimination du ruissellement de pesticides (y compris des herbicides) et d’engrais à proximité d’étangs et de ruisseaux réduira la contamination de l’eau, ce qui favorisera non seulement le grand bident, mais aussi d’autres espèces riveraines et aquatiques, notamment la sauvagine qui fréquente les milieux humides adjacents.

La gestion des espèces végétales envahissantes profitera à toutes les autres espèces présentes dans un site. Il faut toutefois s’efforcer d’éviter de piétiner d’autres espèces en péril, de compacter le sol et d’ouvrir le site à d’autres espèces envahissantes.

B.C. Conservation Data Centre. 2013a. "BC Species and Ecosystems Explorer." B.C. Min. Environ., Victoria, BC. http://a100.gov.bc.ca/pub/eswp/ [Consulté le 6 décembre 2013]

B.C. Conservation Data Centre. 2013b. Information obtained on January 21, 2013. "Biodiversity Tracking and Conservation System (BIOTICS)." B.C. Min. Environ., Victoria, BC.

B.C. Ministry of Environment. 2010. "Conservation framework." B.C. Min. Environ., Victoria, BC. http://www.env.gov.bc.ca/conservationframework/index.html [Consulté en janvier 2013]

B.C. Ministry of Environment. 2012. "Develop with Care 2012: Environmental guidelines for urban and rural land development in British Columbia." Fact sheet #16 Vancouver Island beggarticks. B.C. Min. Environ., Victoria, BC. http://www.env.gov.bc.ca/wld/documents/bmp/devwithcare2012/Fact-Sheet-16-VI-beggarticks.pdf

Cannings, S., M. Anions, R. Rainer et B. Stein. 2005. "Our home and native land: Canadian species of global conservation concern." NatureServe Canada, Ottawa, ON. (Également disponible en français : "La terre de nos aïeux : les espèces canadiennes préoccupantes à l’échelle globale.)"

Conservation Measures Partnership (CMP). 2010. "Threats taxonomy." http://www.conservationmeasures.org/initiatives/threats-actions-taxonomies/threats-taxonomy [Consulté en janvier 2013]

Douglas, G.W., G.B. Straley, D. Meidinger et J. Pojar, eds. 1998. "Illustrated flora of British Columbia. Vol. 1 Gymnosperms and Dicotyledons." B.C. Min. Environ., Lands and Parks, Victoria, BC.

Erhart, T. 2000. "Population dynamics and conservation biology of Lupinus sulphureus ssp. kincaidii (Fabaceae)." Senior thesis. Oregon State Univ., Department of Botany and Plant Pathology, Corvallis, OR.

Fairbarns, M. 2005. "Bidens amplissima under attack. In Klinkenberg, B. 2005. E-Flora BC: electronic atlas of the plants of British Columbia." [www.eflora.bc.ca]. Lab for Advanced Spatial Analysis, Univ. B.C., Department of Geography, Vancouver, BC.

Ganders, F., R. Klinkenberg et B. Klinkenberg. 2002. "British Columbia loses an endemic species: Bidens amplissima (Asteraceae) also occurs in Washington State." In Botanical Electronic News – BEN #293. http://www.ou.edu/cas/botany-micro/ben/ben293.html [Consulté le 9 octobre 2013]

Klinkenberg, B. 2008. "Vancouver Island beggarticks (Bidens amplissima) in British Columbia." www.geog.ubc.ca/~brian/bidensamplissima.htm [Consulté en janvier 2013]

Klinkenberg, B. et R. Klinkenberg. 2001. "COSEWIC status report on Vancouver Island beggarticks (Bidens amplissima Greene) in Canada." Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada, Ottawa, ON. 25 pp.

Klinkenberg, R. et B. Klinkenberg. 2006. "Management plan for Vancouver Island beggarticks (Bidens amplissima Green)." Draft report. Prepared for B.C. Ministry of Environment, Surrey, BC.

Master, L., D. Faber-Langendoen, R. Bittman, G.A. Hammerson, B. Heidel, J. Nichols, L. Ramsay et A. Tomaino. 2009. "NatureServe conservation status assessments: factors for assessing extinction risk." NatureServe, Arlington, VA. http://www.natureserve.org/publications/ConsStatusAssess_StatusFactors.pdf [Consulté en janvier 2013]

NatureServe. 2012. "NatureServe explorer: an online encyclopedia of life [web application]." Version 7.1. Arlington, VA. http://www.natureserve.org/explorer [Consulté en janvier 2013]

Province of British Columbia. 1982. Wildlife Act [RSBC 1996] c. 488. Queen’s Printer, Victoria, BC. http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/00_96488_01 [Consulté en janvier 2013]

Province of British Columbia. 2002. Forest and Range Practices Act [RSBC 2002] c. 69. Queen’s Printer, Victoria, BC. http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/00_02069_01 [Consulté en janvier 2013]

Province of British Columbia. 2004. "Identified wildlife management strategy." B.C. Min. Environ., Victoria, BC. http://www.env.gov.bc.ca/wld/frpa/iwms/index.html [Consulté le 3 août 2012]

Province of British Columbia. 2008. Oil and Gas Activities Act [SBC 2008] c. 36. Queen’s Printer, Victoria, BC. http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/00_08036_01 [Consulté en janvier 2013]

Salafsky, N., D. Salzer, A.J. Stattersfield, C. Hilton-Taylor, R. Neugarten, S.H.M. Butchart, B. Collen, N. Cox, L.L. Master, S. O’Connor et D. Wilkie. 2008. "A standard lexicon for biodiversity conservation: unified classifications of threats and actions." Conserv. Biol. 22:897–911.

L. Avis, botaniste, 2012

R. Avis, botaniste, 2012

E. Barnewall, consultant en biologie, BC Conservation Foundation, 2012

C. Bjork, botaniste, 2008

I. Burnett, bénévole, 2012

A. Ceska, botaniste, 1970

T. Chatwin, Species-at-risk Biologist, Ministry of Forests, Lands and Natural Resource Operations, 2012

B. Costanzo, Sr. Vegetation Ecologist, Ministry of Environment, 2012

M. Donovan, botaniste, Conservation Data Centre, 2012

T. Fleming, biologiste, 2012

D. Fraser, biologiste des espèces en péril, 2012

S. Hartwell, botaniste, Conservation Data Centre, 2007

T. Kohler, Équipe de rétablissement des écosystèmes du chêne de Garry, 2010

F. Lomer, botaniste, 2008, 2012

M. McCoy, botaniste et consultant privé, 2012

K. Morgan, consultant en biologie, 2012

N. Page, consultant privé, 2006

J. Penny, botaniste, Conservation Data Centre, 2012

C. Schaefer, consultant privé, 2012

J. Spearing, lead steward, Friends of Bow/Brodick Park, 2012