Caribou des bois (population boréale) : guide sur les plans par aires de répartition 2016

Lignes directrices relatives à la Loi sur les espèces en péril

Loi sur les espèces en péril

Série de Politiques et de Lignes directrices

Photo: © John A. Nagy

Table des matières

- Table des matières

- Préface

- Objectif du présent document

- Responsabilités des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en matière de protection de l'habitat essentiel

- Le rétablissement du caribou boréal et la nécessité d'approches propres à chaque aire de répartition

- Objectif des plans par aires de répartition

- Différence entre un plan par aire de répartition et un plan d'action

- Conseils généraux pour la préparation des plans par aires de répartition

- Remerciements

- A. Section du contexte

- B. Section de l'habitat

- 4. Ëtat actuel de l'habitat et zones importantes pour le caribou boréal

- 5. Gestion des 65 % d'habitat non perturbé

- 6. Protection de l'habitat essentiel

- 6.1 Activités particulières à l'aire de répartition qui entraîneront vraisemblablement la destruction de l'habitat essentiel

- 6.2 Protection actuelle de l'habitat essentiel sur les terres ne faisant pas partie du territoire domanial

- 6.3 Mesures prises par la compétence

- 6.4 Les plans par aires de répartition comme preuve de protection de l'habitat essentiel

- C. Section de la surveillance

- D Section du calendrier

- Références

- Glossaire

- Annexe A : liste de contrôle des plans par aires de répartition du caribou boréal

- Annexe B : exemple de scénario dans une aire de répartition très perturbée qui illustre comment atteindre au fil du temps les 65 % d'habitat non perturbé

- Annexe C : bilan détaillé de l'état de l'habitat

Information sur le document

du caribou des bois, population boréale - 2016

Référence recommandée :

Environnement et Changement climatique Canada. 2016. Document d'orientation sur les plans par aires de répartition du caribou des bois, population boréale. Loi sur les espèces en péril : Série de Politiques et de Lignes directrices. Environnement et Changement climatique Canada, Ottawa. 26 p.

À moins d'avis contraire, il est interdit de reproduire le contenu de cette publication, en totalité ou en partie, à des fins de diffusion commerciale sans avoir obtenu au préalable la permission écrite de l'administrateur du droit d'auteur d'Environnement et Changement climatique Canada. Si vous souhaitez obtenir du gouvernement du Canada les droits de reproduction du contenu à des fins commerciales, veuillez demander l'affranchissement du droit d'auteur de la Couronne en communiquant avec :

Environnement et Changement climatique Canada

Centre de renseignements à la population

7e étage, édifice Fontaine

200, boulevard Sacré-Cœur

Gatineau (Québec) K1A 0H3

Téléphone : 819-997-2800

Ligne sans frais : 1-800-668-6767 (au Canada seulement)

Courriel : ec.enviroinfo.ec@canada.ca

Photos: © John Nagy

Also available in English under the title

"Species at Risk Act Guidelines : Range Plan Guidance for Woodland Caribou, Boreal Population - 2016"

Note aux lecteurs :

Le présent document comporte deux parties : la préface, qui établit le contexte de ces orientations, et le contenu proposé pour les plans par aires de répartition. Il puise abondamment dans le Programme de rétablissement du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale (« caribou boréal ») du Canada, (appelé ci après « le programme de rétablissement »). L'autorité compétente devrait remplacer par le libellé approprié le texte surligné en jaune. Lorsque des cartes sont demandées, veuillez-y joindre les fichiers SIG connexes.

Préface

I. Objectif du présent document

Environnement et Changement climatique Canada a préparé le Document d’orientation sur les plans par aires de répartition du caribou des bois, population boréale («document d’orientation») pour complémenter le programme de rétablissement. Ce document d’orientation vise à aider les autorités compétentes à préparer les plans par aires de répartition pour les aires de répartition qui se trouvent dans leur province ou territoire. Il fournit des conseils généraux sur l’élaboration des plans par aires de répartition, ainsi que le point de vue d’Environnement et Changement climatique Canada sur le contenu souhaitable pour les plans par aires de répartition.

II. Responsabilités des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en matière de protection de l'habitat

En vertu de l’Accord pour la protection des espèces en péril, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux signataires ont convenu d’établir une législation et des programmes complémentaires qui assureront la protection efficace des espèces en péril partout au Canada. Les provinces et territoires sont les principaux responsables de la gestion des terres, des ressources naturelles et des espèces sauvages à l’intérieur des aires de répartition du caribou boréal.

La Loi sur les espèces en péril (LEP) et l’Accord pour la protection des espèces en péril sont deux des trois piliers de la Stratégie nationale pour la protection des espèces en péril et de leurs habitats essentiels du gouvernement fédéral. L’autre pilier est le Programme d’intendance de l’habitat (PIH). Ces piliers reflètent une approche faisant appel à la collaboration que le gouvernement fédéral et ses partenaires endossent pour la protection et le rétablissement des espèces en péril, et reconnaissent qu’aucune compétence agissant seule ne peut efficacement assurer la protection et le rétablissement des espèces en péril.

Aux termes de la LEP, l’habitat essentiel doit être désigné, dans la mesure du possible, dans un programme de rétablissement ou un plan d’action subséquent pour les espèces inscrites comme espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées. Lorsque l’habitat essentiel est désigné, la LEP assure sa protection. Les délais et les processus relatifs à la protection de l’habitat essentiel diffèrent selon les titres fonciers des propriétés (territoire domanial ou non domanial) ou le type d’espèce en cause.

La LEP exige que l’habitat essentiel se trouvant sur le territoire domanial soit légalement protégé. Cette protection peut être mise en place par : (1) des mesures énoncées dans la LEP, ou une autre loi du Parlement, ou prises en vertu d’une de ces lois, qui se traduiraient par une déclaration publiée dans le Registre public des espèces en péril énonçant comment l’habitat essentiel ou les parties de l’habitat essentiel sont légalement protégées ou (2) un arrêté pris par le ministre, au titre duquel l’ interdiction décrite au paragraphe 58(1) entre t en vigueur dans les aires précisées dans l’arrêté.

Environnement et Changement climatique Canada comptera sur les instances provinciales et territoriales pour protéger l’habitat essentiel du caribou boréal sur le territoire non domanial. Si, après avoir consulté le ministre provincial ou territorial compétent, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique estime qu’une partie de l’habitat essentiel n’est pas protégée, il doit recommander au gouverneur en conseil de prendre un décret de protection (conformément à l’article 61). Le gouverneur en conseil décide s’il prend ou non le décret, selon divers facteurs plus vastes, y compris les facteurs socioéconomiques. Tant que des mesures raisonnables sont activement prises en vue de la mise en œuvre de la protection, le ministre repoussera la formulation de la recommandation de prendre un décret au gouverneur en conseil. Dans ce dernier cas, des rapports sur les mesures prises pour protéger l’habitat essentiel doivent être mis dans le Registre public des espèces en péril à chaque période de 180 jours, et ce, jusqu’à ce que l’habitat essentiel soit protégé ou jusqu’à ce qu’il ne soit plus désigné comme tel.

III. Le rétablissement du caribou boréal et la nécessité d'approches propres à chaque aire de répartition

Le caribou boréal est une espèce menacée répertoriée à l’annexe 1 de la LEP. Le programme de rétablissement final pour le caribou boréal a été publié dans le Registre public des espèces en péril le 5 octobre 2012. La réussite du rétablissement de l’espèce dépendra de l’engagement, de la collaboration et de la coopération d’un grand nombre de parties concernées qui participeront à la mise en œuvre des stratégies et des approches générales formulées dans le programme de rétablissement. Cette réussite ne pourra reposer seulement sur Environnement et Changement climatique Canada ou sur toute autre compétence.

Le caribou boréal nécessite de vastes zones composées de parcelles continues d’habitat non perturbé; cet habitat doit comprendre des forêts de conifères matures, des lichens, des muskegs et des tourbières ainsi que des secteurs de hautes terres ou de collines.

Le but du rétablissement du caribou boréal est de rendre, dans la mesure du possible, les populations locales autosuffisantes dans l’ensemble de l’aire de répartition actuelle de l’espèce au Canada. Pour orienter les efforts de rétablissement, les objectifs en matière de population et de répartition pour le caribou boréal dans l’ensemble de son aire de répartition au Canada consistent, dans la mesure du possible :

- À maintenir en leur état actuel les 14 populations locales autosuffisantes existantes;

- À stabiliser et à mener à l'autosuffisance les 37 populations locales non autosuffisantes.

L'habitat essentiel nécessaire à l'atteinte des objectifs en matière de population et de répartition en vue du rétablissement et de la survie du caribou boréal est désigné pour toutes les aires de répartition du caribou boréal, sauf pour l'aire du Bouclier boréal (SK1) du nord de la Saskatchewan. L'habitat essentiel du caribou boréal est désigné comme étant :

- la zone comprise à l'intérieur de chaque aire de répartition du caribou boréal qui procure les conditions écologiques générales favorisant les cycles continus d'adoption et d'abandon de l'habitat utilisable par l'espèce et faisant en sorte qu'un minimum de 65 % de cette zone demeure en permanence un habitat non perturbé;

- les caractéristiques biophysiques requises par le caribou boréal pour accomplir ses processus vitaux.

Dans le cadre du programme de rétablissement, le seuil de gestion des perturbations se situe à 65 % de l’habitat non perturbé dans une aire de répartition donnée, ce qui fournit une probabilité mesurable (60 %) d’autosuffisance pour une population locale. Ce seuil est un seuil minimal, car 65 % de l’habitat est non perturbé, il existe quand même un risque significatif (40 %) que les populations locales ne soient pas autosuffisantes.

Le rétablissement du caribou boréal nécessite des mesures qui varieront en fonction de l’état de l’habitat et de la population de chaque aire de répartition. Le programme de rétablissement expose les stratégies et les approches générales pour l’atteinte des objectifs en matière de population et de répartition, qui guideront l’élaboration des futurs plans d’action et plans par aires de répartition.

Comme l’aire de répartition a été reconnue comme l’échelle la plus pertinente à laquelle planifier la conservation du caribou boréal, il s’impose de planifier l’utilisation des terres et/ou des ressources naturelles à l’échelle du paysage. Ceci permettra une gestion efficace des effets cumulatifs des perturbations de l’habitat sur les aires de répartition du caribou boréal ainsi que de gérer dans le temps les perturbations en vue de garantir la disponibilité d’un habitat suffisant pour le caribou boréal.

Étant donné la nature dynamique des besoins en matière d’habitat du caribou boréal, l’échelle du paysage à l’intérieur de laquelle ces besoins opèrent et la nature actuelle très variable de la gestion des terres et des conditions écologiques dans toutes les aires de répartition du caribou boréal, il importe d’adopter des approches par aires de répartition afin de protéger l’habitat essentiel de cette espèce et, dans de nombreux cas, à améliorer l’état de cet habitat. Les terres du territoire domanial et celles qui n’en font pas partie devront être traitées de manière intégrée dans le plan de l’ensemble de l’aire de répartition. L’élaboration des plans par aires de répartition répondra au besoin d’une approche particulière pour chacune de ces aires.

Les provinces et territoires étant responsables de la gestion des terres et des ressources naturelles, Environnement et Changement climatique Canada s’attend à ce qu’ils élaborent des plans par aires de répartition. Dans les régions où la responsabilité en matière de gestion des terres et des ressources naturelles varie, les plans par aires de répartition seront élaborés conjointement par toutes les autorités responsables. Les plans par aires de répartition peuvent être des documents autonomes ou être intégrés à d’autres documents de planification tels que des plans d’action. Les plans par aires de répartition pourraient éclairer le processus décisionnel et la planification de l’utilisation des terres, et être éclairés par ceux-ci. Le programme de rétablissement demande que les plans soient terminés dans les trois à cinq ans suivant la publication du programme de rétablissement final (c.-à-d. le 5 octobre 2017).

IV. Objectif des plans par aires de répartition

Le principal objectif du plan par aire de répartition est de décrire de quelle façon les activités d’utilisation des terres et/ou des ressources propres à une aire de répartition donnée seront gérées, dans le temps et l’espace, afin d’assurer la protection de l’habitat essentiel du caribou boréal. À ce titre, chaque plan par aire de répartition doit décrire les mesures qui seront prises et les étapes qui seront suivies pour gérer l’interaction entre les perturbations anthropiques, les perturbations naturelles et la nécessité d’établir ou de maintenir, de manière dynamique et continue, au moins 65 % d’habitat non perturbé au sein de l’aire de répartition à n’importe quel moment dans le temps afin d’établir ou de maintenir une population locale autosuffisante. Bien que les principes écologiques généraux et la dynamique de l’habitat essentiel décrits dans le programme de rétablissement s’appliquent à toutes les aires de répartition, chaque aire de répartition possède une combinaison unique de conditions écologiques et d’utilisation des terres (p. ex. état de la population, état et configuration de l’habitat, dispositions sociales et juridiques) dont il faut tenir compte au moment de prendre des décisions.

Conformément au programme de rétablissement, les plans par aires de répartition seront un des éléments dont le ministre de l’Environnement et du Changement climatique pourra tenir compte pour évaluer si les lois provinciales ou territoriales protègent l’habitat essentiel du caribou boréal de manière efficace dans chacune des aires de répartition. Il serait donc utile que les compétences incluent tous les renseignements qu’il serait pertinent, selon elles, que le ministre de l’Environnement et du Changement climatique prenne en ligne de compte pour évaluer de façon éclairée si l’habitat essentiel est protégé ou si des mesures de protection réalistes sont prises dans toute l’aire de répartition. En particulier, les plans par aires de répartition doivent indiquer les lois provinciales ou territoriales, les dispositions législatives ou réglementaires, les permis ou autres instruments émis en vertu d’une loi ou d’un règlement, ou les ententes contractuelles contraignantes que la compétence a l’intention d’utiliser pour protéger l’habitat essentiel. En l’absence de plans par aires de répartition, le ministre utilisera les meilleurs renseignements dont il dispose et consultera la compétence concernée pour déterminer si l’habitat essentiel est protégé de manière efficace. En procédant à cette analyse, le ministre devra être de plus en plus prudent et agir avec circonspection à mesure que l’information disponible deviendra moins détaillée. Si le ministre de l’Environnement et du Changement climatique estime que la LEP ou une autre loi du Parlement ne contient aucune mesure ou disposition relative à la protection de l’habitat essentiel (notamment une entente en vertu de l’article 11) et que les lois provinciales et territoriales ne protègent pas efficacement cet habitat essentiel, il doit recommander au gouverneur en conseil de prendre un décret de protection..

Les plans par aires de répartition peuvent être intégrés à un plan d’action en vertu de la LEP. Toutefois, pour qu’il soit accepté en tout ou en partie comme plan d’action par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, le plan par aire de répartition et son processus d’élaboration doivent satisfaire aux exigences de l’article 48 (coopération) et de l’article 49 (contenu) de la LEP.

De plus, les plans par aires de répartition seront utilisés pour préparer les rapports exigés par la LEP concernant les activités et les progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs en matière de population et de répartition énoncés dans le programme de rétablissement. Enfin, les plans par aires de répartition pourraient être utilisés pour éclairer les décisions liées aux évaluations environnementales, à l’émission de permis (en vertu de la LEP ou d’une autre loi applicable) et à d’autres processus d’approbation similaires.

Les plans par aires de répartition présentent aussi une occasion de fournir de l’information plus détaillée que dans le programme de rétablissement sur les activités qui entraîneront vraisemblablement la destruction de l’habitat essentiel d’une aire de répartition.

V. Différence entre un plan par aire de répartition et un plan d'action

Les plans d’action exigés par la LEP fournissent au public et aux intervenants des détails sur la façon dont le programme de rétablissement sera mis en œuvre. Les plans d’action abordent un large éventail de sujets, comme les mesures pour répondre aux menaces et pour atteindre les objectifs en matière de population et de répartition, l’évaluation des coûts et des avantages socioéconomiques qui découleront de la mise en œuvre du plan, et l’approche privilégiée pour le suivi et la présentation de rapports. Un plan d’action ne vise pas nécessairement une aire de répartition en particulier; il peut s’appliquer à plusieurs aires de répartition ou même à des mesures de rétablissement précises au sein d’une aire de répartition. Les plans d’action peuvent être élaborés directement par Environnement et Changement climatique Canada, ou préparés par la compétence provinciale ou territoriale responsable et adoptés par Environnement et Changement climatique Canada (article 51 de la LEP).

Bien que l’élaboration de plans par aires de répartition ne soit pas exigée aux termes de la LEP, les compétences provinciales et territoriales sont fortement encouragées à préparer de tels plans pour le caribou boréal. Les plans par aires de répartition sont qualifiés dans le programme de rétablissement de documents qui décrivent comment sera gérée une aire de répartition donnée pour garantir que l’habitat essentiel soit protégé contre la destruction.

Les plans par aires de répartition doivent porter sur les aspects de gestion de l’habitat et de planification à l’échelle du paysage du rétablissement, et non sur la gestion et la surveillance de la population locale. La gestion et la surveillance de la population seront traitées dans les plans d’action. Dans les aires de répartition du caribou boréal où la population est en déclin, il faudra agir immédiatement pour arrêter cette tendance et stabiliser la population.. Dans certains cas, une intervention humaine continue (p. ex. gestion des prédateurs/proies) peut-être nécessaire pour atteindre la cible de taille minimale de 100 individus.

VI. Conseils généraux pour la préparation des plans par aires de répartition

Il est recommandé que les plans par aires de répartition soient préparés en collaboration avec la compétence provinciale ou territoriale et Environnement et Changement climatique Canada. C’est grâce à cette collaboration que les plans par aires de répartition seront conformes au programme de rétablissement. Sous réserve des ressources et de la main-d’œuvre disponibles, Environnement et Changement climatique Canada est ouvert à l’idée de collaborer à tous les niveaux et à propos de tous les aspects du plan par aire de répartition pour lesquels la compétence juge la collaboration nécessaire.

Il n’existe pas d’approche normative unique pour l’élaboration d’un plan par aire de répartition, et les compétences peuvent choisir l’approche qu’elles estiment la plus appropriée. Il est toutefois conseillé d’inclure dans les plans par aires de répartition de l’information sur huit principales composantes. Le présent document d’orientation donne des précisions sur ce qui est prévu pour chacune de ces huit composantes. Un modèle de plan est proposé dans le but d’uniformiser les plans par aires de répartition des compétences. Les compétences sont encouragées à le suivre si c’est possible, et à utiliser ses rubriques, pour la préparation de leurs plans par aires (à partir de la section 1 : Planification du rétablissement). Environnement et Changement climatique Canada sait que les compétences peuvent avoir d’autres documents ou d’autres méthodes qui permettent d’atteindre les buts du plan par aire de répartition et qu’elles pourraient par conséquent ne pas suivre le modèle proposé.

Dans la mesure du possible, le titre de chacun des plans par aires de répartition devrait adopter la présentation suivante : Plan Pour la (les) Aire(s) de Répartition de la (des) [Nom de la (des) Population(s) Locale(s)] du Caribou des bois, Population Boréale, [a/au/aux/en Nom de la Compétence]

Remerciements

Environnement et Changement climatique Canada tient à remercier le Comité technique national sur le caribou boréal, qui a généreusement accepté de faire des commentaires sur une version préliminaire du présent document d'orientation.

Contenu proposé pour les plans par aires de répartition

A. Section du contexte

1. Planification du rétablissement [à/au/aux/en province/territoire]

Cette section devrait présenter les buts établis par la compétence concernée pour la gestion et le rétablissement du caribou boréal. Une liste des documents de planification et des énoncés de politique provinciaux/territoriaux relatifs au rétablissement du caribou boréal peut aussi être incluse ici, et les documents peuvent être annexés au plan par aire de répartition (p. ex. plans de rétablissement provinciaux/territoriaux du caribou boréal, plans de mise en œuvre, options de gestion, énoncés de politique sur le rétablissement). Cette section devrait aussi expliquer en quoi ces documents sont liés au processus de planification pour l’aire de répartition.

2. Processus d'élaboration des plans par aires de répartition

Chaque plan par aire de répartition sera élaboré sous la direction de la compétence provinciale ou territoriale responsable ou, dans les régions où le régime de gestion des terres et/ou des ressources naturelles diffère, par l’ensemble des compétences responsables. L’élaboration des plans par aires de répartition devra également être menée à bien en collaboration avec les intervenants directement concernés. Les compétences doivent aussi collaborer de façon appropriée avec les peuples autochtones, comme elles le feraient dans le cadre de tout autre processus de planification de la gestion de ressources mis en œuvre dans leur province ou leur territoire. Il revient à chaque compétence de déterminer le processus de collaboration à utiliser, et celui-ci peut varier d’une compétence à l’autre. Ainsi, les conseils de gestion des ressources fauniques peuvent participer au processus de planification des plans par aires de répartition, le cas échéant.

Compte tenu des impacts que peuvent avoir les mesures prises dans les aires de répartition voisines sur le caribou boréal, il importe que les provinces et les territoires appliquent une approche coopérative à la planification de l’utilisation des terres et/ou des ressources, en particulier dans les aires de répartition qui font l’objet d’une gestion conjointe (c.-à-d. aires transfrontalières), de manière à favoriser l’adoption d’une orientation commune au rétablissement du caribou boréal. Dans le cas des aires transfrontalières, l’adoption d’approches de gestion collaborative de l’habitat pourrait être nécessaire pour s’assurer de l’équité des mesures de rétablissement mises en place. Même si certaines aires de répartition peuvent chevaucher des frontières provinciales ou territoriales, chaque compétence demeure responsable des activités entreprises dans les aires situées sur leur territoire.

Cette section du plan par aire de répartition devrait décrire le processus que la compétence a suivi pour élaborer ce plan.

3. État d'autosuffisance de la population locale

L’état d’autosuffisance de la population locale (c.àd. autosuffisante, probablement pas autosuffisante, ou non autosuffisante) a été calculé pour chacune des populations locales dans l’Évaluation scientifique de 2011 (Environnement Canada, 2011) et il en a été fait état dans le programme de rétablissement final du caribou boréal.

L’évaluation intégrée des risques de l’Évaluation scientifique de 2011 a appliqué des règles de décision hiérarchisées pour évaluer la probabilité que les conditions actuelles de l’aire de répartition permettent à une population locale autosuffisante de s’y maintenir. L’évaluation intégrée des risques était fondée sur les trois sources de données suivantes : i) la tendance des populations; ii) la taille des populations; iii) l’état de l’habitat (défini comme étant la perturbation totale). Lorsque l’une des sources de données n’était pas disponible, l’évaluation intégrée des risques était fondée sur les autres sources de données disponibles. Une mesure de la perturbation était disponible pour l’ensemble des aires de répartition du caribou boréal.

Cette section devrait mentionner l’état d’autosuffisance de la population locale et les sources de données qui ont été utilisées pour l’évaluation intégrée des risques, telles qu’elles sont décrites dans le programme de rétablissement (voir l’annexe F du programme de rétablissement pour trouver cette information : estimation de la taille des populations, tendance des populations, pourcentage d’habitat perturbé).

Remarque : Toutes les mises à jour de l’information se trouvant dans le programme national de rétablissement sur la tendance ou la taille des populations peuvent être présentées à Environnement et Changement climatique Canada pour qu’il les intègre au programme de rétablissement ou fournies par l’entremise de plans d’action. Toutes les modifications de la superficie perturbée totale ou des limites de l’aire de répartition doivent être présentées à Environnement et Changement climatique Canada et incluses dans les sections ci-après. Toutes les mises à jour du programme national de rétablissement reposeront sur des données scientifiques solides et validées par Environnement et Changement climatique Canada, qui pourraient, puisqu’il s’agit de modifications du programme de rétablissement, être assujetties aux dispositions de la LEP relatives à la publication. L’information mise à jour doit être présentée à Environnement et Changement climatique Canada avant le 30 juin d’une année donnée pour que le programme de rétablissement soit mis à jour.

B. Section de l'habitat

4. État actuel de l'habitat et zones importantes pour le caribou boréal

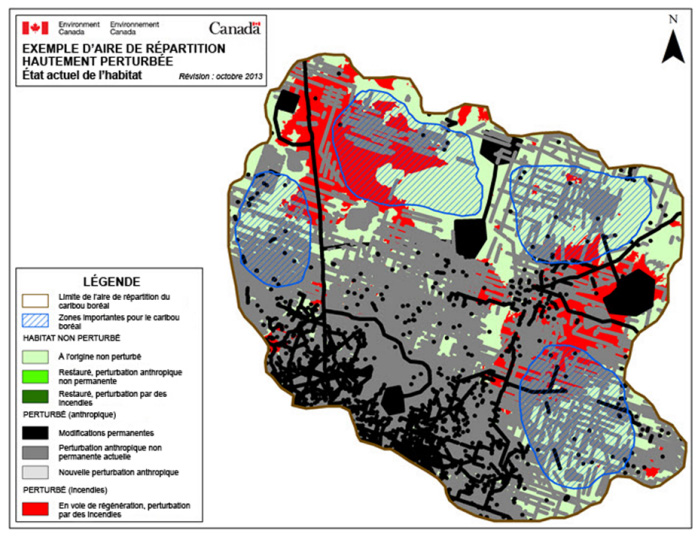

4.1 État de l'habitat et niveaux de perturbation

Cette section devrait comporter des descriptions, des quantités et des cartes de l'état de l'habitat à deux moments dans le temps;

- Ce dont il est fait état dans le programme de rétablissement. [Remarque : Ces données SIG peuvent être téléchargées par la site web : L'empreinte des perturbations anthropiques sur les aires de répartition du caribou boréal au Canada - Telle qu'interprétée à partir d'imagerie satellitaire Landsat de 2008 à 2010 Créés avec les aires de répartition mise à jour 2012. Ces cartes font la distinction entre l'habitat non perturbé et l'habitat perturbé (perturbations d'origine anthropique avec une zone tampon de 500 m et perturbations causées par des incendies). Des données SIG qui excluent la zone tampon de 500 m peuvent aussi être fournies];

- L'état actuel [faire la distinction entre l'habitat non perturbé et l'habitat perturbé (modifications anthropiques permanentes et zone tampon de 500 m, perturbations anthropiques non permanentes et zone tampon de 500 m, et perturbations causées par des incendies)]. Si les perturbations ne sont pas décrites et cartographiées pour cette mise à jour de la même façon qu'elles l'ont été pour le programme de rétablissement, expliquez ces différences et les raisons qui les motivent. Les compétences peuvent utiliser des normes et des méthodes de cartographie des perturbations différentes, qui répondent à leurs besoins particuliers, pour suivre la quantité d'habitat perturbé et non perturbé dans une aire de répartition; ces diverses normes ne peuvent toutefois pas servir à la mise à jour de l'évaluation intégrée des risques. La relation entre le recrutement et la perturbation décrite dans l'Évaluation scientifique de 2011 est le principal outil ayant servi à quantifier la capacité d'une aire de répartition de maintenir une population autosuffisante de caribous selon l'état de son habitat; c'est la base sur laquelle il a été établi qu'une proportion d'habitat non perturbé de 65 % dans une aire de répartition est le seuil de gestion en fonction des perturbations qui donne une probabilité mesurable (60 %) d'autosuffisance de la population locale. Cette relation était fondée sur une mesure de la perturbation à une échelle précise et les effets de l'utilisation d'une échelle différente ne sont pas connus.

Si les limites de l’aire de répartition qui sont décrites dans le programme de rétablissement ont été actualisées, la province ou le territoire doit le mentionner dans le plan par aire de répartition et présenter les données SIG et les preuves scientifiques connexes à Environnement et Changement climatique Canada avant le 30 juin d’une année donnée afin que le programme de rétablissement soit mis à jour.

De plus, une carte illustrant l’emplacement de l’aire de répartition, au Canada et relativement aux autres aires de répartition dans la province ou le territoire, pourrait être fournie ici.

4.2 Zones importantes pour le caribou boréal

Des parcelles continues d’habitat non perturbé de bonne qualité (c.-à-d. possédant les caractéristiques biophysiques requises) sont nécessaires pour le maintien de populations locales autosuffisantes et devraient être incluses dans les 65 % d’habitat non perturbé. Pour savoir où les 65 % d’habitat non perturbé devraient se situer dans l’aire de répartition (voir la section 5.2), il faut déterminer, décrire et cartographier, dans la mesure du possible, les zones importantes pour le caribou boréal selon les catégories décrites aux sections 4.2.1 et 4.2.2. Les compétences devraient se servir des meilleurs renseignements dont elles disposent pour remplir ces sections, afin que la réalisation des plans par aires de répartition ne soit pas retardée parce que l’information est limitée.

4.2.1 Caractéristiques biophysiques

Les caractéristiques biophysiques de l’habitat sont celles dont le caribou boréal a besoin pour ses processus vitaux. Les caractéristiques biophysiques de l’habitat essentiel du caribou boréal sont présentées à l’annexe H du programme de rétablissement d’après les types d’habitat que le caribou boréal utilise selon les saisons et les stades de son cycle biologique qui comprennent, l’habitat à grande échelle, la mise bas, la période suivant la mise bas, la saison du rut, l’hivernage et la migration.

Caractéristiques biophysiques approfondies : Puisque les caractéristiques biophysiques présentées dans le programme de rétablissement ont été élaborées à l’échelle nationale en fonction de chaque écozone et écorégion, et non de chaque population locale, chaque compétence provinciale ou territoriale pourrait élaborer ou élaborera au fil du temps une description approfondie des caractéristiques biophysiques nécessaires dans chaque aire de répartition. Si la province ou le territoire a une description des caractéristiques biophysiques plus approfondie que celle qui est donnée à l’annexe H du programme de rétablissement, il devrait présenter cette description ainsi que les preuves scientifiques qui la soutienne à Environnement et Changement climatique Canada avant le 30 juin d’une année donnée afin que le programme de rétablissement soit mis à jour. Cette section devrait décrire toutes les caractéristiques biophysiques approfondies particulières à l’aire de répartition.

Cartographie des caractéristiques biophysiques : S’il existe des cartes des types d’habitat qui possèdent les caractéristiques biophysiques, elles devraient être incluses ici. Ces cartes devraient reposer sur une description des caractéristiques biophysiques à la plus petite échelle possible (telles qu’elles sont décrites ci-dessus).

4.2.2 Tendances en matière d'utilisation de l'habitat

Cette section devrait donner de l’information sur l’utilisation de l’habitat par le caribou, comme les données obtenues par des relevés et la télémétrie, y compris des cartes de l’utilisation de l’habitat dans l’aire de répartition et les déplacements entre les aires de répartition, le cas échéant. Elle devrait indiquer les zones qui sont nécessaires pour que la connectivité soit maintenue dans une aire de répartition du caribou boréal, entre ses aires de répartition, et au-delà des frontières politiques.

5. Gestion des 65 % d'habitat non perturbé

Le programme de rétablissement fixe à un minimum de 65 % d’habitat non perturbé le seuil de gestion des perturbations qui assure une probabilité mesurable (60 %) qu’une population locale soit autosuffisante. Ce seuil est considéré comme un minimum, car, à 65 % d’habitat non perturbé, il persiste un risque significatif (40 %) que les populations locales ne soient pas autosuffisantes.

À des fins de gestion, la superficie d’habitat essentiel peut devoir être maintenue ou rétablie, selon le degré de perturbation présente dans une aire de répartition.

- Dans les aires de répartition comportant moins de 65 % d'habitat non perturbé, initialement, l'habitat essentiel correspond à l'habitat existant qui, avec le temps, contribuera à l'atteinte du seuil de 65 % d'habitat non perturbé.

- Dans les aires de répartition comportant au moins 65 % d'habitat non perturbé, l'habitat essentiel est au moins 65 % d'habitat non perturbé dans l'aire de répartition.

- L'habitat inclus dans les 65 % d'habitat non perturbé changera au fil du temps étant donné la nature dynamique de la forêt boréale

La perturbation de l’habitat dans une aire de répartition doit être gérée par la compétence responsable à un seuil permettant à la population locale de devenir autosuffisante. Étant donné les différences liées à l’état de l’habitat et des populations qui existent entre les populations locales de caribou boréal à l’échelle de leur aire de répartition, il pourrait être nécessaire pour certaines aires de répartition de dépasser le seuil de gestion de 65 % d’habitat non perturbé, alors que pour certaines autres aires de répartition il pourrait ne pas être nécessaire d’atteindre ce seuil. Dans ce dernier cas, il faudra toutefois disposer de preuves solides validées par Environnement et Changement climatique Canada et étayées par des données démographiques recueillies sur une longue période pour justifier la décision d’établir un seuil de gestion plus faible pour une aire de répartition donnée (c.-à-d. les effets retardateurs des perturbations sur une population locale ont été pris en compte et évalués).

Il est essentiel que le plan par aire de répartition indique de quelle façon on parviendra à établir ou à maintenir, au fil du temps, au moins 65 % d’habitat non perturbé dans le paysage. Cette section devrait par conséquent décrire les mesures que la compétence prend à l’heure actuelle et prendra à l’avenir et les étapes qu’elle suit et suivra pour gérer l’interaction entre les perturbations anthropiques, les perturbations naturelles et la nécessité de maintenir ou d’établir un état dynamique permanent dans lequel 65 % au moins de l’habitat de l’aire de répartition n’est pas perturbé

Considérations importantes pour la gestion des 65 % d’habitat non perturbé :

- Le caribou boréal a besoin de grands territoires composés d’étendues continues d’habitat non perturbé. La gestion par les compétences des 65 % d’habitat non perturbé devrait répondre à ce besoin.

- Les 65 % d’habitat non perturbé devraient être formés de zones utilisées par le caribou boréal et de zones qui possèdent les caractéristiques biophysiques, y compris tous les types d’habitat indiqués à l’annexe H du programme de rétablissement (voir les sections 4.2.1 et 5.1 du présent document d’orientation pour plus de renseignements sur les caractéristiques biophysiques).

- Lorsqu’il se peut que l’aire de répartition soit transfrontalière, les compétences devraient maintenir l’habitat à la frontière provinciale ou territoriale afin de permettre au caribou boréal de franchir librement les frontières politiques.

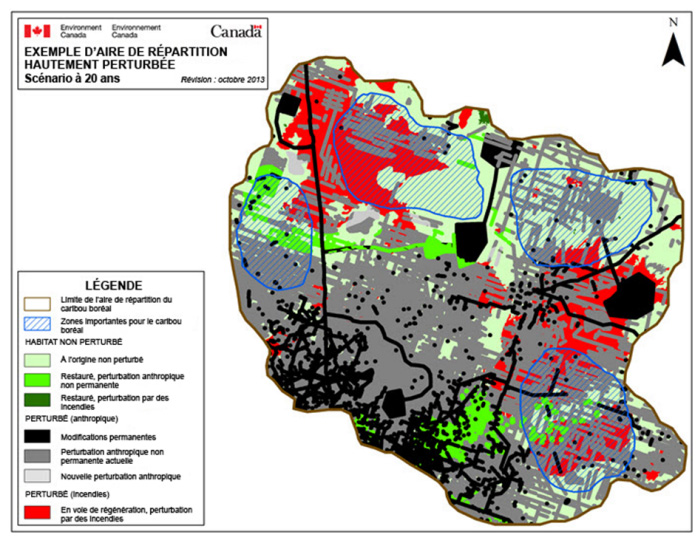

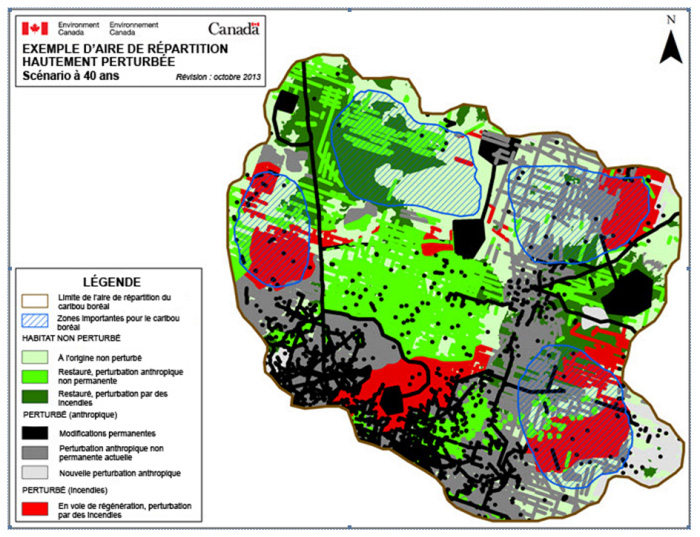

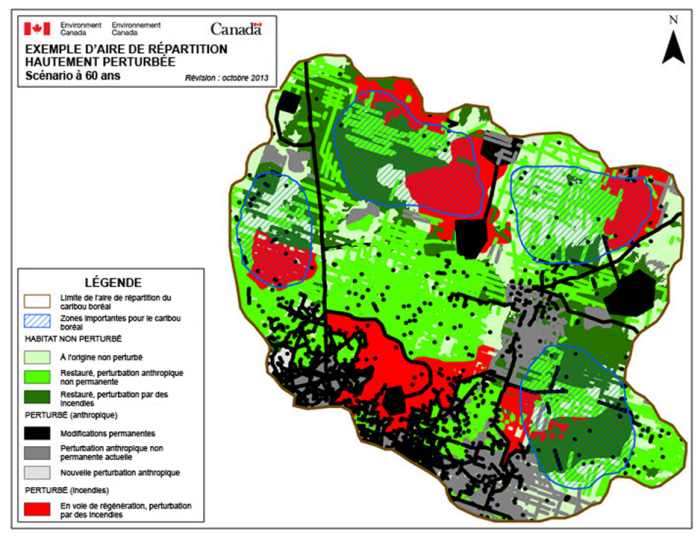

- Pour les aires de répartition dont la proportion d’habitat non perturbé est inférieure à 65 %, les compétences devraient montrer comment se fera l’augmentation de la quantité d’habitat non perturbé au fil du temps et indiquer selon quel calendrier elles prévoient parvenir à au moins 65 % d’habitat non perturbé (voir l’annexe B, où se trouve un scénario d’habitat très perturbé qui illustre comment les 65 % sont atteints au fil du temps). Dans la mesure du possible, tout l’habitat non perturbé devrait être inclus dans les 65 % d’habitat non perturbé prévus.

- De façon générale, dans les aires de répartition dont moins de 65 % de l’habitat n’est pas perturbé, tout l’habitat non perturbé à l’heure actuelle devrait être protégé de la destruction. Cependant, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles l’habitat non perturbé n’est pas nécessaire et ne deviendra pas nécessaire pour la survie et le rétablissement de l’espèce. Par exemple, il peut y avoir des zones non perturbées très isolées, qui sont entourées par des perturbations permanentes, et qui, selon des recherches scientifiques appropriées, ne sont pas utilisées par le caribou boréal et ne seront pas nécessaires pour la survie et le rétablissement de cette espèce. La compétence devra disposer de données scientifiques solides ou de connaissances traditionnelles autochtones pour montrer que cette zone d’habitat non perturbé en particulier n’est pas nécessaire, et ne deviendra pas nécessaire, pour la survie et le rétablissement de l’espèce, et n’exige par conséquent pas de protection.

- Le caribou boréal est présent dans des écosystèmes forestiers boréaux matures qui ont évolué pendant des siècles et qui mettent des dizaines d’années pour se régénérer après perturbation. Pour renverser les processus écologiques nuisibles au caribou boréal (p. ex. dégradation et perte d’habitat, augmentation des populations des prédateurs et des autres proies) et modifier les cadres de gestion et les dispositions actuelles d’utilisation des terres, il est souvent nécessaire d’envisager des échéanciers temporels de plus de 50 à 100 ans. Dans cette conjoncture, même si le rétablissement des populations locales est d’ores et déjà considéré comme étant réalisable sur les plans technique et biologique, certaines populations locales ne reviendront pas à l’autosuffisance avant plusieurs décennies, malgré les meilleurs efforts de toutes les parties.

Le choix des zones qui forment les 65 % d'habitat non perturbé de l'aire de répartition devrait être justifié dans cette section du plan par aire de répartition.

Comme l'explique le programme de rétablissement, les indicateurs suivants de l'état de l'habitat serviront à l'évaluation de la réussite de la mise en œuvre du programme de rétablissement et il faudrait les prendre en compte au cours de la préparation de cette section du plan par aire de répartition :

- Dans les aires de répartition présentant 65 % ou plus d'habitat non perturbé, maintenir la proportion d'habitat non perturbé comportant les caractéristiques biophysiques nécessaires aux fonctions vitales du caribou boréal à un minimum de 65 % de la superficie totale.

- Dans les aires de répartition présentant moins de 65 % d'habitat non perturbé, désigner dans un plan par aire de répartition et/ou un plan d'action les zones précises d'habitat actuellement non perturbé ainsi que celles où l'habitat sera restauré vers des conditions non perturbées et ce, à des intervalles graduels et raisonnables de cinq ans.

- Fournir une évaluation des niveaux de perturbation dans chaque aire de répartition reflétant les meilleures données disponibles, telles que communiquées par les provinces et les territoires, afin de pouvoir mettre à jour le programme de rétablissement tous les cinq ans.

Des indicateurs plus détaillés tenant compte des conditions locales (p. ex. état de la population, état de l'habitat, dynamique des populations de prédateurs et des autres proies, taux de mortalité) de chaque aire de répartition devront être définis aux stades de l'élaboration des plans par aires de répartition et/ou des plans d'action. Si la compétence a des indicateurs du rendement plus détaillés, ils peuvent être inclus dans cette section.

5.1 Les caractéristiques biophysiques et les 65 % d'habitat non perturbé

Les 65 % d'habitat non perturbé doivent être formés de zones qui possèdent des caractéristiques biophysiques. La compétence devrait veiller :

- à ce que tous les types d'habitat possédant des caractéristiques biophysiques mentionnés à l'annexe H du programme de rétablissement (p. ex. habitat à grande échelle, de mise bas, pendant la période suivant la mise bas, de la saison du rut, d'hivernage et de migration) ou tel que présentés avec davantage de détails à la section 4.2.1 du plan par aire de répartition, soient dans la mesure du possible inclus dans les 65 % d'habitat non perturbé;

- à ce que la quantité de chacun des types d'habitat incluse dans les 65 % d'habitat non perturbé soit suffisante pour les processus vitaux nécessaires à la survie et au rétablissement du caribou boréal. Il faudra avoir recours aux conseils de spécialistes, aux meilleures preuves scientifiques disponibles ou aux connaissances traditionnelles autochtones pour déterminer ce qui constitue une quantité « suffisante » dans une aire de répartition donnée.

Dans les aires de répartition dans lesquelles la proportion de l'habitat non perturbé est inférieure à 65 %, la compétence s'efforcera d'atteindre les buts mentionnés ci dessus.

Remarque sur la protection des caractéristiques biophysiques

Aires de répartition dont la superficie de l'habitat qui n'est pas perturbé est inférieure à 65 % :

- De façon générale, toutes les zones qui possèdent des caractéristiques biophysiques devraient être protégées de la destruction. Cependant, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles l'habitat non perturbé n'est pas nécessaire et ne deviendra pas nécessaire pour la survie et le rétablissement de l'espèce. Par exemple, il peut y avoir des zones non perturbées très isolées, qui sont entourées par des perturbations permanentes, et qui, selon des recherches scientifiques appropriées, ne sont pas utilisées par le caribou boréal et ne seront pas nécessaires pour la survie et le rétablissement de cette espèce. La compétence devra disposer de données scientifiques solides ou de connaissances traditionnelles autochtones pour montrer que cette zone d'habitat non perturbé en particulier n'est pas nécessaire, et ne deviendra pas nécessaire, pour la survie et le rétablissement de l'espèce, et n'exige par conséquent pas de protection.

5.2 Emplacement des 65 % d'habitat non perturbé

À l'aide de l'information et des couches cartographiques de la section 4, cette section devrait indiquer, décrire et cartographier l'emplacement actuel et prévu des 65 % d'habitat non perturbé. Plus précisément, le plan par aire de répartition devrait indiquer :

- I. Les zones qui à l'heure actuelle contribuent aux 65 % d'habitat non perturbé, incluant :

- Les zones d'habitat important pour le caribou boréal mentionnées à la section 4.2 :

- les zones qui possèdent des caractéristiques biophysiques, réparties par type d'habitat,

- les zones qui sont utilisées à l'heure actuelle ou ont été utilisées par le caribou boréal,

- les zones qu'il faudrait maintenir pour assurer la connectivité à l'intérieur de l'aire de répartition et au delà des frontières politiques.

- Les zones d'habitat important pour le caribou boréal mentionnées à la section 4.2 :

- II. Les zones qui ne contribuent pas et ne contribueront pas à l'avenir aux 65 % d'habitat non perturbé, incluant:

- Les zones qui ne peuvent pas à l'heure actuelle et ne pourront pas à l'avenir fournir les caractéristiques biophysiques dont le caribou boréal a besoin, et qui ne seront donc jamais un habitat essentiel (p. ex. modifications permanentes et autres accidents topographiques qui ne posséderont jamais de caractéristiques biophysiques);

- Les zones où de nouveaux aménagements sont prévus (faire la distinction entre les aménagements permanents et non permanents et indiquer le calendrier de leur réalisation).

- III. Les zones qui sont en voie de restauration ou de régénération naturelle, ou le seront (c. à d. qui contribueront éventuellement aux 65 % d'habitat non perturbé)

Les aires de répartition dans lesquelles la proportion de l'habitat non perturbé est inférieure à 65 % devront être restaurées ou se régénérer naturellement afin d'atteindre au moins à 65 % d'habitat non perturbé. Cette section devrait présenter une stratégie de restauration de l'habitat :

- qui établit des cibles pour les types d'habitat spécifiques possédant les caractéristiques biophysiques qui doivent être atteintes grâce à la restauration ou la régénération naturelle ;

- qui désigne les zones distinctes qui sont en voie de restauration et celles dont la restauration est prévue, ainsi que le moment où on prévoit qu'elles auront été restaurées (c. à d. qu'elles ne seront plus perturbées). Il faut tenir compte de l'importance de maintenir ou de rétablir la connectivité au sein d'une aire de répartition, entre les aires de répartition et au-delà des frontières politiques lorsque l'on cible les aires visées par les mesures de restauration; et

- qui mentionne les zones en voie de régénération naturelle et celles dont la régénération naturelle est prévue, ainsi que le moment où on prévoit qu'elles se seront régénérées.

Le niveau de détail de la stratégie de restauration de l'habitat dépendra de l'importance de la restauration nécessaire pour maintenir ou atteindre au moins 65 % d'habitat non perturbé.

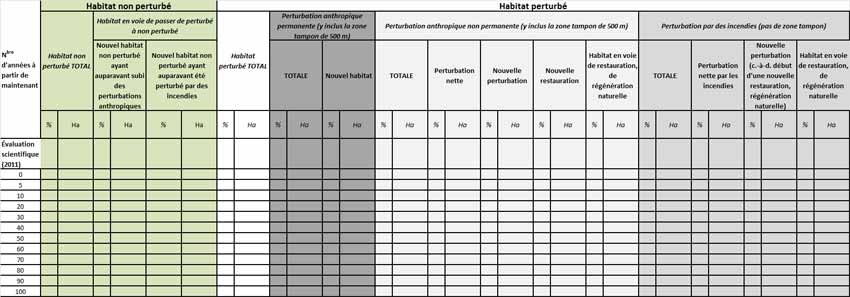

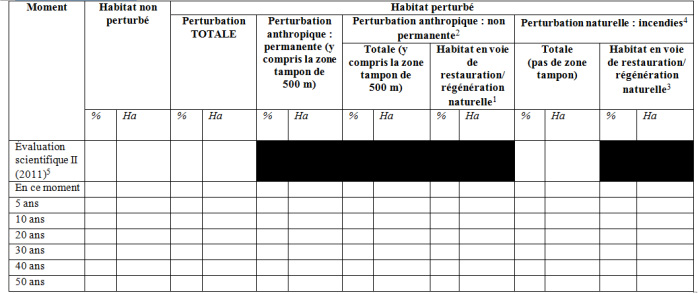

5.3 Bilan de l'état de l'habitat

Un bilan de l'état de l'habitat illustrera comment la quantité d'habitat non perturbé change au fil du temps de manière à maintenir ou à atteindre au moins 65 % d'habitat non perturbé dans l'aire de répartition. Un modèle de bilan est proposé ci après comme guide (tableau 1). Les compétences devraient modifier au besoin la présentation du bilan. Une feuille de calcul Excel détaillée, qui aidera les compétences à remplir le bilan de l'état de l'habitat, forme l'annexe C du présent document d'orientation. Il faut se souvenir des points importants suivants :

- Il faudra utiliser la gestion adaptative dans les situations où la perturbation naturelle est importante.

- L'habitat en voie de restauration ne contribue pas aux 65% tant qu'il ne devient pas non pertubé tel que défini dans le programme de rétablissement.

- L'habitat perturbé inclut une zone tampon de 500 m autour de l'empreinte des perturbations anthropiques proprement dites. Selon la définition de l'habitat non perturbé, la zone tampon de de 500 m ne peut pas servir au calcul des 65 % d'habitat non perturbé, tant que l'habitat est perturbé. Les perturbations causées par les incendies n'ont pas de zone tampon.

- Les périodes présentées dans le modèle (tableau 1) sont données à titre indicatif. La compétence peut les modifier pour qu'elles correspondent à un échéancier provincial ou territorial particulier (p. ex. associé à la restauration de l'habitat ou à des conventions de bail).

- Les deux premières lignes du bilan (les rubriques « Évaluation scientifique » et « En ce moment ») devraient être remplies à l'aide des données fournies à la section 4.1.

Description longue pour tableau 1

Le tableau 1 représente une suggestion d’un modèle de bilan qui servira à illustrer la façon dont la quantité d’habitat non perturbé varie dans le temps, dans le but de soit maintenir ou d’atteindre au minimum 65 % d’habitat non perturbé dans l’aire de répartition. Une fois rempli, le tableau indiquerait l’aire (ha) et le pourcentage totaux d’habitat non-perturbé et perturbé dans une aire de répartition. La quantité d’habitat perturbé serait ensuite divisée en perturbation anthropique permanente (avec une zone tampon de 500 m), perturbation anthropique non-permanente (avec une zone tampon de 500 m), incluant la quantité d’habitat perturbé en voie de restauration ou de régénération naturelle, et perturbation par les incendies, incluant la quantité d’habitat perturbé par les incendies qui est en voie de restauration ou de régénération naturelle. Le pourcentage et l’aire d’habitat non-perturbé et d’habitat perturbé au moment de l’évaluation scientifique de 2011 seraient présentés, puis la gamme complète des conditions de l’habitat telle que mentionnée plus haut serait évaluée à l’année 0 (appelée « en ce moment »), et projetée dans 5, 10, 20, 30, 40, 50 ans, etc.1 Renvoie à l'habitat qui découle de perturbations d'origine anthropique et qui est en voie de restauration ou de régénération naturelle. Cette perturbation est aussi incluse dans la perturbation anthropique totale : non permanente2.

3 Renvoie à l'habitat qui découle de perturbations causées par les incendies et qui est en voie de restauration ou de régénération naturelle. Cette perturbation est aussi incluse dans la perturbation naturelle totale : incendies4.

5 L'Évaluation scientifique de 2011 ne fait pas de distinction entre les perturbations permanentes et non permanentes. Il n'y a pas d'information sur la restauration et la régénération naturelle de l'habitat dans l'Évaluation scientifique de 2011.

6. Protection de l'habitat essentiel

Les plans par aires de répartition donnent à la compétence l’occasion de présenter son plan pour la protection de l’habitat essentiel du caribou boréal dans l’aire de répartition. Conformément au programme de rétablissement, les plans par aires de répartition seront un des éléments examinés que le ministre de l’Environnement et du Changement climatique pourra prendre en ligne de compte pour établir si les lois provinciales ou territoriales protègent l’habitat essentiel du caribou boréal de manière efficace dans chacune des aires de répartition. Il serait donc utile que les compétences incluent tous les renseignements qu’ils jugent pertinents afin d’être considérés par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique lorsqu’il évaluera de façon éclairée si l’habitat essentiel est protégé ou si des mesures de protection réalistes sont prises dans toute l’aire de répartition. Si le ministre de l’Environnement et du Changement climatique estime que la LEP ou une autre loi du Parlement ne contient aucune mesure ou disposition relative à la protection de l’habitat essentiel (notamment une entente en vertu de l’article 11) et que les lois provinciales et territoriales ne protègent pas efficacement cet habitat essentiel, il doit recommander au gouverneur en conseil de prendre ’un décret de protection.

6.1 Activités particulières à l'aire de répartition qui entraîneront vraisemblablement la destruction de l'habitat essentiel

Aux termes de la LEP, un programme de rétablissement doit donner des exemples des activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel. La destruction est déterminée au cas par cas. Il y aurait destruction s’il y avait dégradation d’un élément de l’habitat essentiel, soit de façon permanente ou temporaire, à un point tel que l’habitat essentiel ne serait plus en mesure d’assurer ses fonctions exigées par l’espèce. La destruction peut résulter d’une ou de plusieurs activités ponctuelles ou de leurs effets cumulatifs dans le temps.

Les activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel de l’espèce comprennent, sans s’y limiter :

- les activités entraînant la perte directe d’habitat essentiel du caribou boréal; par exemple : conversion de l’habitat en terres agricoles, blocs de coupe forestière, mines, aménagements industriels et d’infrastructures;

- les activités entraînant la dégradation d’habitat essentiel causant une réduction, mais pas la perte totale, tant de la qualité de l’habitat que de sa disponibilité pour le caribou boréal; par exemple : pollution, drainage d’une zone, inondations;

- les activités entraînant la fragmentation de l’habitat par des éléments linéaires anthropiques; par exemple : aménagement de routes, lignes sismiques, pipelines, corridors hydroélectriques.

La probabilité que l’habitat essentiel soit détruit augmentera lorsqu’une activité, ou une combinaison d’activités est menée d’une manière, à un endroit ou à un moment tels que, après la mise en œuvre de techniques d’atténuation adéquates (voir l’annexe I du programme de rétablissement), l’une des situations suivantes se produise :

- la capacité d’une aire de répartition de maintenir 65 % d’habitat non perturbé est compromise;

- la capacité d’une aire de répartition d’être ramenée à 65 % d’habitat non perturbé est considérablement compromise;

- la connectivité au sein d’une aire de répartition est réduite;

- l’accès des prédateurs et/ou des autres proies aux zones non perturbées est facilité;

- il y a disparition ou altération des caractéristiques biophysiques nécessaires au caribou boréal.

Cette section devrait exposer les activités propres à l’aire de répartition qui entraîneront vraisemblablement la perte directe, la dégradation ou la fragmentation de l’habitat et qui sont pertinentes pour l’aire de répartition. Par exemple, s’il n’y a pas d’exploitation pétrolière et gazière dans une aire de répartition en particulier, les activités qui lui sont associées peuvent être exclues de l’information fournie dans cette section. Celle-ci devrait présenter les activités qui entraîneront vraisemblablement la destruction de l’habitat essentiel pour chacune des industries pertinentes (p. ex. l’exploration et la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières, la foresterie, l’exploration et la mise en valeur des ressources minières, l’agriculture, le tourisme, le transport). Il est recommandé de donner de l’information sur les activités actuelles et prévisibles qui entraîneront probablement la destruction de l’habitat essentiel. L’information de cette section pourrait être présentée sous forme de tableau, comme dans l’exemple ci-après.

| Activités qui entraîneront vraisemblablement la destruction de l'habitat essentiel |

Actuelles | Prévisiblese | |

|---|---|---|---|

| Perte directe de l'habitat | Blocs de coupe forestière | x | x |

| Perte directe de l'habitat | Mines | x | x |

| Dégradation de l'habitat | Pollution – mise en valeur des ressources minières | x | x |

| Dégradation de l'habitat | Pollution – mise en valeur des ressources pétrolières et gazières | x | x |

| Fragmentation de l'habitat par des caractéristiques linéaires anthropiques |

Construction de routes | x | x |

| Fragmentation de l'habitat par des caractéristiques linéaires anthropiques |

Lignes sismiques | x | x |

| Fragmentation de l'habitat par des caractéristiques linéaires anthropiques |

Pipelines | x | x |

| Fragmentation de l'habitat par des caractéristiques linéaires anthropiques |

Couloirs hydroélectriques | x | x |

| Autres | - | - | - |

6.2 Protection actuelle de l'habitat essentiel sur les terres ne faisant pas partie du territoire domanial

Cette section devrait décrire la protection existante à l’heure actuelle pour l’habitat essentiel du caribou boréal sur les terres qui ne font pas partie du territoire domanial, y compris les instruments juridiquement contraignants et les mesures de conservation. Pour les aires de répartition dont la superficie de l’habitat non perturbé est inférieure à 65 %, la compétence devrait décrire les mécanismes de protection en place à l’heure actuelle dans les zones qui contribuent aux 65 % d’habitat non perturbé prévus, ainsi que dans les zones qui renferment des caractéristiques biophysiques ou de l’habitat non perturbé se trouvant à l’extérieur des zones ciblées pour les 65 % (mentionnées à la section 5). Pour les aires de répartition dont 65 % ou plus de l’habitat n’est pas perturbé, la compétence devrait décrire les mécanismes de protection en place à l’heure actuelle dans l’habitat qui contribue aux 65 % d’habitat non perturbé (décrit à la section 5).

En vous servant des activités qui entraîneront vraisemblablement la destruction de l’habitat essentiel (voir section 6.1), décrivez les lois de la province ou du territoire (y compris les règlements, les permis, les licences, ou autres prévus par ces lois) et/ou les mesures de conservation (p. ex. politiques, pratiques de gestion exemplaires) permettant de gérer les activités et donc d’empêcher la destruction de l’habitat essentiel.

6.3 Mesures prises par la compétence

Dans les aires de répartition où la protection fait en partie défaut, cette section devrait mentionner les mesures que prend la compétence pour mettre en place des instruments juridiquement contraignants et des mesures de conservation afin d'empêcher la destruction de l'habitat essentiel ou les activités qui entraîneraient vraisemblablement la destruction de l'habitat essentiel, ainsi que le calendrier prévu pour leur mise en œuvre. Ces renseignements éclaireront la réalisation des rapports exigés du ministre de l'Environnement et du Changement climatique par l'art. 63 de la LEP.

6.4 Range plans as evidence of critical habitat protection

Environnement et Changement climatique Canada a élaboré un processus en quatre étapes intitulé « Évaluation de la protection de l'habitat essentiel » (EPHE) dans le but d'évaluer la protection de l'habitat essentiel situé hors du territoire domanial pour chaque espèce terrestre en péril, dont le caribou boréal. Si les procédures présentées dans le document d'orientation sur les plans par aires de répartition sont suivies, Environnement et Changement climatique Canada pourra utiliser l'information présentée à la section 6 pour orienter l'EPHE pour le caribou boréal. Une description détaillée des activités particulières à l'aire de répartition susceptibles d'entraîner la destruction de l'habitat essentiel (section 6.1) est utilisée à chaque étape du processus d'EPHE.

Renseignements requis pour l'étape 1 de l'EPHE – Évaluation des lois de la province ou du territoire

Les informations fournies par la compétence sur les instruments juridiquement contraignants (section 6.2), notamment sur l'historique de l'application de chaque instrument, seront utilisées pour évaluer la robustesse des instruments en ce qui a trait à leur capacité de protéger explicitement l'habitat essentiel ou de gérer les activités de manière à prévenir la destruction de l'habitat essentiel (étape 1 de l'EPHE). La robustesse de chaque instrument est évaluée sur la base de sept critères qui tiennent compte à la fois de l'interprétation littérale de l'instrument et de l'historique de son application. Ces sept critères sont les suivants :

- Restrictions relatives aux limites/exemptions

- Restrictions relatives au pouvoir discrétionnaire

- Restrictions relatives à la délivrance de permis

- Infractions/interdictions

- Exécution

- Sanctions

- Définitions

Une évaluation finale de la robustesse globale de l'instrument est effectuée à la lumière des scores attribués aux sept critères prenant en compte l'historique de l'application. Les scores individuels attribués à chacun des critères sur la base de cette information peuvent être plus élevés, identiques ou plus faibles lorsque seule l'interprétation littérale de l'instrument est prise en compte. Le score reflétant la robustesse globale de l'instrument est déterminé selon les règles suivantes :

| Score de robustesse globale de l'instrument | Rules for determining Overall Instrument Strength Rank |

|---|---|

| Élevé | Un score élevé a été attribué aux sept critères. |

| Moyennement élevé | Un score élevé ou moyennement élevé a été attribué aux sept critères. |

| Faible | Un score faible a été attribué à au moins un des sept critères. |

Les instruments présentant un score de robustesse globale « moyennement élevé » ou « élevé » seront considérés comme capables de protéger la partie (définie en fonction d'une combinaison du type de propriété des terres et du régime foncier) de l'habitat essentiel contre l'activité susceptible de la détruire (p. ex. exploitation forestière, pétrolière ou gazière, etc.). L'attribution d'un score de robustesse globale « faible » reflète l'incapacité de cet instrument de protéger la partie de l'habitat essentiel contre l'activité susceptible d'entraîner sa destruction.

Voir le document sur l'EPHE fourni séparément pour obtenir de plus amples informations sur le processus d'EPHE et les modalités régissant l'évaluation et la notation des sept critères de robustesse à l'étape 1.

Renseignements requis pour l'étape 2 de l'EPHE – Évaluation des mesures prises en application de lois fédéralesNote1de bas de page

Si des dispositions ou des mesures prises en application d'une loi fédérale (y compris la LEP) sont en place, elles seront évaluées de la même manière que les instruments provinciaux/territoriaux. Par exemple, un accord de conservation conclu en vertu de l'article 11, pour lequel un ou plusieurs plans par aires de répartition peuvent avoir servi de fondement, sera évalué selon les modalités prévues à l'étape 2 de l'EPHE s'il est rédigé de manière à ce qu'il soit obligatoire et exécutoire. Toutefois, si cet accord est non contraignant, il sera évalué conformément aux modalités prévues à l'étape 3 de l'EPHE.

Renseignements requis pour l'étape 3 de l'EPHE – Évaluation du risque de destruction de l'habitat essentiel

Pour les parties de l'habitat essentiel pour lesquelles une lacune sur le plan de la protection conférée par les instruments juridiquement contraignants a été relevée, les informations fournies par la compétence concernant les activités susceptibles d'entraîner la destruction de l'habitat essentiel (section 6.1) et les mesures de conservation en place (section 6.2) seront examinées aux fins de l'évaluation du risque de destruction de l'habitat essentiel (étape 3 de l'EPHE).

Les mesures de conservation sont évaluées selon trois critères :

- couverture

- pertinence

- fiabilité

L'étape 3 de l'EPHE reconnaît qu'il peut exister des situations où le risque de destruction de l'habitat essentiel est faible même en l'absence de mécanismes réglementaires interdisant sa destruction. Cette évaluation est fondée sur la prudence et, par conséquent, le risque de destruction de l'habitat essentiel sera jugé gérable ou acceptable uniquement s'il est « faible » ou « très faible ». Dans le cas où une cote autre que « faible » ou « très faible » (c.-à-d. « moyennement élevé », « élevé » ou « très élevé ») aura été attribuée au risque résiduel de destruction de l'habitat essentiel au terme de l'étape 3 de l'EPHE, il sera nécessaire de recommander au ministre d'émettre une opinion concernant le manque de protection efficace accordée aux parties de l'habitat essentiel.

Les plans par aires de répartition pourront eux-mêmes être considérés comme des mesures de conservation à l'étape 3 de l'EPHE dans les circonstances suivantes :

- Les procédures énoncées dans le Document d'orientation sur les plans par aires de répartition ont été suivies et l'information qui y est présentée est jugée solide au plan technique (prend en compte les critères couverture et pertinence);

- De façon plus précise, le plan doit : i) désigner les zones qui contribuent ou contribueront aux 65 % d'habitat non perturbé; ii) dans le cas des aires dont la proportion de l'habitat non perturbé est inférieure à 65 %, présenter de façon claire une stratégie de restauration indiquant comment l'objectif de 65 % d'habitat sera atteint et de préciser selon quel échéancier cet objectif sera atteint; iii) décrire la façon dont la compétence prévoit de gérer les activités de manière à ce qu'elles n'entraînent pas la destruction de l'habitat essentiel. Dans le cas des aires dont la proportion de l'habitat non perturbé est inférieure à 65 %, cela comprend la période durant laquelle l'habitat sera restauré vers des conditions non perturbées.

- Le plan par aires de répartition doit inclure des énoncés de politiques ou de programmes (ou être accompagné de tels énoncés) officiellement adoptés par la compétence et reflétant l'engagement de cette dernière d'atteindre les objectifs énoncés dans le plan par aires de répartition et d'affecter les ressources nécessaires à la mise en place du plan par aires de répartition ou au suivi des résultats; ou le plan par aires de répartition sert de base à la conclusion d'un accord de conservation en vertu de l'article 11 de la LEP (prend en compte le critère fiabilité);

- La compétence a régulièrement fait la preuve dans le passé qu'elle est en mesure de donner suite à ses énoncés de politiques ou a démontré que sa position de principe constituera un mécanisme fiable pour empêcher la destruction de l'habitat essentiel (prend en compte le critère fiabilité).

Si chacune de ces composantes est en place au moment où Environnement et Changement climatique Canada entreprend la réalisation de l'étape 3 de l'EPHE, il sera possible d'assigner un score de robustesse « très élevé » au plan par aires de répartition ou à la mesure de conservation en considération du fait que ledit plan ou ladite mesure assurera une couverture de 100 % des parties ciblées de l'habitat essentiel, présentera une pertinence très élevée comme moyen d'éviter ou d'atténuer l'effet des activités sur l'habitat essentiel et se révélera très fiable. Un score « très élevé » est attribué à l'étape 3 de l'EPHE aux mesures de conservation qui obtiennent un score « élevé » pour la couverture, la pertinence et la fiabilité. Ce score indique que le risque résiduel de destruction de l'habitat essentiel est « faible » ou « très faible ».

Voir le document sur l'EPHE fourni séparément pour obtenir de plus amples informations sur le processus d'EPHE et les modalités régissant l'évaluation et la notation des trois critères de robustesse des mesures de conservation à l'étape 3.

Conclusions de l'EPHE

Si toutes les composantes susmentionnées sont incluses dans le plan par aires de répartition du caribou boréal, l'EPHE effectuée par Environnement et Changement climatique Canada révélera ce qui suit :

- des instruments juridiquement contraignants moyennement à très robustes sont en place pour assurer la protection de l'habitat essentiel; et/ou

- une mesure de conservation très robuste (c.-à-d. plan par aires de répartition) est en place pour toutes les parties où des lacunes en matière d'instruments juridiquement contraignants ont été relevées.

Cette combinaison reflétant un faible risque global de destruction de l'habitat essentiel, il ne sera pas nécessaire de demander au ministre d'émettre une opinion concernant le manque de protection efficace accordée à la partie de l'habitat essentiel visée par le plan par aires de répartition.

C. Section de la surveillance

7. Surveillance

Cette section décrit la surveillance relative à l'habitat. Il faut surveiller toutes les populations locales pour vérifier l'efficacité des mesures de gestion et les adapter au besoin. Toute l'information relative à la surveillance des populations peut être fournie à Environnement et Changement climatique Canada par le truchement des mises à jour du programme de rétablissement ou des plans d'action.

7.1 Surveillance de l'état de l'habitat

Cette section devrait fournir une approche pour la surveillance de l'état de l'habitat, y compris :

- les perturbations anthropiques

- les perturbations naturelles

- l'habitat essentiel (c. à d. au moins 65 % d'habitat non perturbé et caractéristiques biophysiques)

- la restauration et la régénération naturelle de l'habitat

7.2 Surveillance des mesures de protection

Pour ce qui est des aires de répartition où les mesures de protection de l'habitat essentiel mentionnées à la section 6.2 sont en place et appliquées, cette section devrait décrire la démarche utilisée pour le suivi et la surveillance de la persistance et de l'application continues des instruments juridiquement contraignants et des mesures de conservation qui protègent l'habitat essentiel dans sur les terres ne faisant pas partie du territoire domanial. Cette approche doit permettre de vérifier que des mesures de protection sont utilisées activement et protègent effectivement l'habitat essentiel. Environnement et Changement climatique Canada mettra en œuvre un processus de vérification de l'efficacité de la protection au fil du temps.

D. Section du calendrier

8. Calendrier : production de rapports et mises à jour des plans par aires de répartition

8.1 Production de rapports sur la mise en œuvre et la surveillance des plans par aires de répartition

Cette section devrait indiquer à quel moment la compétence a l'intention de faire rapport de la mise en œuvre et de la surveillance des plans par aires de répartition. Environnement et Changement climatique Canada recommande aux compétences de synchroniser les rapports sur la mise en œuvre et la surveillance des plans par aires de répartition avec le rapport quinquennal exigé par la LEP (c. à d. que, selon l'art. 46 de la LEP, le ministre compétent doit faire rapport de la mise en œuvre du programme de rétablissement et des progrès accomplis en vue d'atteindre les objectifs énoncés dans ce programme). Le premier rapport doit être produit dans les cinq ans suivant la publication du programme de rétablissement dans le registre public (c. à d. pour le 5 octobre 2017). La préparation de ce rapport commencera donc probablement l'année précédente.

Les rapports des compétences devraient porter sur les résultats de la surveillance de l'état de l'habitat et de la surveillance des mesures de protection, le cas échéant, et mentionner :

- ce que la surveillance a permis d'observer;

- si les pratiques actuelles ont un effet favorable ou défavorable sur l'état de l'habitat;

- les stratégies de gestion adaptative, le cas échéant, afin d'obtenir des résultats positifs (si les pratiques actuelles n'y suffisent pas) ou pour améliorer les résultats actuels même dans les cas où le résultat est favorable.

8.2 Mise à jour des plans par aires de répartition

Les compétences responsables pourront mettre à jour leurs plans par aires de répartition pour refléter les changements touchant l'état de l'habitat et les populations. La mise à jour des plans par aires de répartition s'imposera tout particulièrement à la suite de perturbations naturelles majeures (c.-à-d. incendies de forêt) ou lorsque de nouveaux renseignements sur les zones importantes pour le caribou boréal deviendront disponibles. Des plans par aires de répartition mis à jour ou modifiés peuvent être présentés au besoin.

Réferences

Environnement Canada. 2011. Évaluation scientifique aux fins de la désignation de l’habitat essentiel de la population boréale du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) au Canada. Ottawa (Ontario). 116 p. et annexes.

Environnement Canada. 2012. Programme de rétablissement du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada. Série de Programmes de rétablissement de la Loi sur les espèces en péril, Environnement Canada, Ottawa. xii + 152 p.

Glossaire

La définition des termes suivants correspond à leur utilisation dans le présent document.

Caractéristiques biophysiques : caractéristiques de l’habitat dont le caribou boréal a besoin pour ses processus vitaux (voir l’annexe H du programme de rétablissement).

Habitat essentiel : habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite et qui est désigné comme tel dans le programme de rétablissement ou dans un plan d’action relatif à cette espèce.

Habitat perturbé : habitat présentant i) des perturbations anthropiques visibles sur les images Landsat à l’échelle 1:50 000, y compris l’habitat situé dans une zone tampon de 500 m de la perturbation anthropique et/ou ii) des perturbations causées par les incendies dans les 40 dernières années, d’après les données fournies par les compétences provinciales et territoriales (sans zone tampon).

Habitat existant : toute l’aire de répartition du caribou boréal moins les modifications permanentes.

Modifications permanentes : aménagements existant dans une aire de répartition, comme les aménagements industriels et urbains, l’infrastructure permanente et les routes nivelées ou pavées qui, concrètement ou potentiellement, ne possèdent pas les caractéristiques biophysiques de l’habitat essentiel du caribou boréal.

Perturbation non permanente : aménagements existant dans une aire de répartition, comme les lignes sismiques et les zones de coupe forestière commerciale, qui ne possèdent pas à l’heure actuelle, mais pourraient posséder, les caractéristiques biophysiques de l’habitat essentiel du caribou boréal.

Habitat non perturbé : habitat ne présentant i) aucune perturbation anthropique visible sur les images Landsat à l’échelle 1:50 000, y compris l’habitat situé dans une zone tampon de 500 m de la perturbation anthropique et/ou ii) aucune perturbation causée par les incendies au cours des 40 dernières années (sans zone tampon), d’après les données fournies par les compétences provinciales et territoriales. La présence de perturbations dans la zone tampon de 500 m se traduirait par une diminution de l’habitat non perturbé1.

Annexe a : liste de contrôle des plans par aires de répartition du caribou boréal

A. Section du contexte

- ✓ Décrit les buts en matière de gestion et de rétablissement que la compétence a établis pour le caribou boréal et énumère les documents de planification et les énoncés de politique provinciaux et territoriaux relatifs au rétablissement du caribou boréal. Explique leur lien avec le plan par aire de répartition.

- ✓ Décrit le processus suivi pour l'élaboration du plan par aire de répartition (p. ex. collaboration avec les intervenants directement touchés, coopération avec les peuples autochtones).

- ✓ Fournit l'état d'autosuffisance de la population locale ainsi que les sources des données utilisées pour la réalisation de l'évaluation intégrée des risques (estimation de la taille des populations, tendance des populations, pourcentage d'habitat perturbé) d'Environnement et Changement climatique Canada, comme l'énonce le programme de rétablissement.

B. Section de l'habitat

- ✓ État actuel de l'habitat et zones importantes pour le caribou boréal :

- Cartographie et décrit l'état de l'habitat et les niveaux de perturbation à deux moments dans le temps :

(1) Ce dont il est fait état dans l'Évaluation scientifique de 2011 et (2) à l'heure actuelle. - Cartographie et décrit les zones importantes pour le caribou boréal selon les attributs biophysiques et les habitudes d'utilisation de l'habitat par le caribou boréal (p. ex. données de la télémétrie, des relevés).

- Cartographie et décrit l'état de l'habitat et les niveaux de perturbation à deux moments dans le temps :

- ✓ Gestion des 65 % d'habitat non perturbé :

- Décrit les mesures que prend et prendra la compétence pour gérer l'interaction entre les perturbations anthropiques, les perturbations naturelles et la nécessité de maintenir ou d'établir un état dynamique permanent dans lequel 65 % au moins de l'aire de répartition n'est pas perturbée.

- Détermine, décrit et cartographie l'emplacement actuel et prévu des 65 % d'habitat non perturbé, et précise ce qui suit :

- Les zones qui à l'heure actuelle contribuent aux 65 % d'habitat non perturbé;

- Les zones qui ne contribuent pas et ne contribueront pas aux 65 % d'habitat non perturbé;

- Les zones qui sont en voie de restauration ou de se régénérer naturellement. Inclut une stratégie de restauration.

- Pour les aires de répartition dont la superficie de l'habitat non perturbé est inférieure à 65 %, montre que la quantité d'habitat non perturbé augmente au fil du temps (voir le tableau 1 : Bilan).

- ✓ Protection de l'habitat essentiel :

- Détermine pour chacune des industries pertinentes les activités propres à l'aire de répartition qui entraîneront vraisemblablement la destruction de l'habitat essentiel.

- Décrit les mesures de protection de l'habitat essentiel du caribou boréal qui sont en place à l'heure actuelle sur les terres qui ne font pas partie du territoire domanial, y inclus les instruments juridiquement contraignants et les mesures de conservation.

- Dans les aires de répartition où les mesures de protection de l'habitat essentiel font en partie défaut, mentionne ce que fait la compétence pour mettre des mesures en place.

C. Section de la surveillance

- ✓ Décrit l'approche pour la surveillance de l'état de l'habitat

- ✓ Décrit l'approche pour la surveillance des mesures de protection

D. Section du calendrier

- ✓ Présente le calendrier prévu pour la production de rapports sur la mise en œuvre et la surveillance des plans par aires de répartition.

Annexe B : Exemple de scénario dans une aire de répartition très perturbée qui illustre comment atteindre au fil du temps les 65 % d'habitat non perturbé