Couleuvre agile bleue (Coluber constrictor foxii) programme de rétablissement 2017 : chapitre 3

Partie 2 - Programme de rétablissement de la couleuvre agile bleue (Coluber constrictor foxii) en Ontario, préparé par R.J. Willson et G.M. Cunnington pour le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario

Couleuvre agile bleue (Coluber constrictor foxii) en Ontario

Série de Programmes de rétablissement de l'Ontario

Couleuvre agile bleue (Coluber constrictor foxii) en Ontario

Programme de rétablissement préparé en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. - 2015

Naturel. Apprécié. Protégé.

Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

Information sur le document

À propos de la Série de Programmes de rétablissement de l'Ontario

Cette série présente l'ensemble des programmes de rétablissement préparés ou adoptés à l'intention du gouvernement de l'Ontario en ce qui concerne l'approche recommandée pour le rétablissement des espèces en péril. La Province s'assure que la préparation des programmes de rétablissement respecte son engagement de rétablir les espèces en péril en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD 2007) et de l'Accord pour la protection des espèces en péril au Canada.

Qu'est-ce que le rétablissement?

Le rétablissement des espèces en péril est le processus par lequel le déclin d'une espèce en voie de disparition, menacée ou disparue du pays est arrêté ou inversé et par lequel les menaces qui pèsent sur cette espèce sont éliminées ou réduites de façon à augmenter la probabilité de survie à l'état sauvage.

Qu'est-ce qu'un programme de rétablissement?

En vertu de la LEVD 2007, un programme de rétablissement fournit les meilleures connaissances scientifiques disponibles quant aux mesures à prendre pour assurer le rétablissement d'une espèce. Un programme de rétablissement présente de l'information sur les besoins de l'espèce en matière d'habitat et sur les types de menaces à la survie et au rétablissement de l'espèce. Il présente également des recommandations quant aux objectifs de protection et de rétablissement, aux méthodes à adopter pour atteindre ces objectifs et à la zone qui devrait être prise en considération pour l'élaboration d'un règlement visant l'habitat. Les paragraphes 11 à 15 de la LEVD 2007 présentent le contenu requis et les délais pour l'élaboration des programmes de rétablissement publiés dans cette série.

Après l'inscription d'une espèce sur la Liste des espèces en péril en Ontario, des programmes de rétablissement doivent être préparés dans un délai d'un an pour les espèces en voie de disparition et de deux ans pour les espèces menacées. Une période de transition de cinq ans (jusqu'au 30 juin 2013) est prévue pour l'élaboration des programmes de rétablissement visant les espèces menacées et en voie de disparition qui figurent aux annexes de la LEVD 2007. Des programmes de rétablissement doivent obligatoirement être préparés pour les espèces disparues de l'Ontario si leur réintroduction sur le territoire de la province est jugée réalisable.

Et ensuite?

Neuf mois après l'élaboration d'un programme de rétablissement, un énoncé de réaction est publié. Il décrit les mesures que le gouvernement de l'Ontario entend prendre en réponse au programme de rétablissement. La mise en œuvre d'un programme de rétablissement dépend de la collaboration soutenue et des mesures prises par les organismes gouvernementaux, les particuliers, les collectivités, les utilisateurs des terres et les partenaires de la conservation.

Pour plus d'information

Pour en savoir plus sur le rétablissement des espèces en péril en Ontario, veuillez visiter la page Web des espèces en péril du ministère des Richesses naturelles et des Forêts (en anglais seulement).

Référence recommandée

Willson, R.J. et G.M. Cunnington. 2015. Programme de rétablissement de la couleuvre agile bleue (Coluber constrictor foxii) en Ontario. Série de Programmes de rétablissement de l'Ontario, préparé pour le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario, Peterborough (Ontario), vii + 40 p.

Illustration de la couverture : Photo par Joe Crowley

Le contenu du présent document (à l'exception de l'illustration de la couverture) peut être utilisé sans permission, mais en prenant soin d'indiquer la source.

Auteurs

Robert J. Willson

RiverStone Environmental Solutions Inc.

Glenn M. Cunnington

RiverStone Environmental Solutions Inc.

Remerciements

Le présent programme de rétablissement est fondé sur les versions antérieures préparées par Paul Prevett, James Kamstra, Ben Porchuk et Carrie MacKinnon. Les membres de l'équipe de rétablissement suivants ont fourni des commentaires concernant la version précédente du programme de rétablissement préparée par Carrie MacKinnon, et R. Willson a discuté de divers points concernant la présence de la couleuvre agile bleue à l'île Pelée avec eux maintes fois dans le passé : Ben Porchuk, Ronald Brooks, Carrie MacKinnon, Allen Woodliffe, Dawn Burke, James Kamstra, Tom Mason, Robert Murphy et Robert Zappalorti. Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario a assuré l'appui financier nécessaire à la préparation de ce programme de rétablissement.

Déclaration

Le programme de rétablissement de la couleuvre agile bleue a été élaboré conformément aux exigences de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD de 2007). Il a été préparé à l'intention du gouvernement de l'Ontario, d'autres autorités responsables et des nombreuses parties qui pourraient participer au rétablissement de l'espèce.

Le programme de rétablissement ne représente pas nécessairement les opinions de toutes les personnes qui ont prodigué des conseils ou participé à sa préparation, ni la position officielle des organisations auxquelles ces personnes sont associées.

Les buts, les objectifs et les méthodes de rétablissement présentés dans le programme se fondent sur les meilleures connaissances disponibles et pourraient être modifiés au fur et à mesure que de nouveaux renseignements deviennent disponibles. La mise en œuvre du présent programme est assujettie aux crédits, aux priorités et aux contraintes budgétaires des autorités responsables et organisations participantes.

La réussite du rétablissement de l'espèce dépendra de l'engagement et de la collaboration d'un grand nombre de parties concernées qui participeront à la mise en œuvre des recommandations formulées dans le présent programme.

Autorités responsables

Ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario

Environnement Canada, Service canadien de la faune – Ontario

Sommaire

Autrefois présente dans l’extrême Sud-Ouest de l’Ontario, la couleuvre agile bleue (Coluber constrictor foxii) est un serpent désormais confiné à l’île Pelée. La couleuvre agile bleue est répertoriée comme espèce en voie de disparition en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD 2007) de l’Ontario. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a décrété que la couleuvre agile bleue était une espèce en voie de disparition en 1991 et ce statut est demeuré inchangé lors des mises à jour effectuées en 2002 et 2012. La couleuvre agile bleue est également répertoriée comme espèce en voie de disparition aux termes de l’Annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP).

La couleuvre agile bleue est l’un des plus grands serpents en Ontario. Par rapport à d’autres espèces de serpents observées sur l’île Pelée, la couleuvre agile bleue est peu commune. Les principales menaces pesant sur la survie et le rétablissement de cette espèce sur l’île Pelée sont la disparation et la dégradation de son habitat, sa mortalité provoquée par des véhicules et sa persécution intentionnelle.

L’objectif de rétablissement de la couleuvre agile bleue en Ontario consiste (1) à maintenir, ou si nécessaire, augmenter l’abondance de sa population pour garantir sa pérennité; (2) augmenter le nombre de ses habitats, leur qualité et leur connectivité sur l’île Pelée; et (3) continuer à évaluer la faisabilité du rapatriement de l’espèce vers des parties continentales de son ancienne aire de répartition dans le Sud de l’Ontario. Les objectifs de préservation ou de rétablissement sont les suivants.

- Protéger l’habitat et les interconnexions, et si possible, accroître la quantité et la qualité des habitats disponibles pour les couleuvres agiles bleues sur l’île Pelée.

- Promouvoir la protection de l’espèce et de son habitat grâce à des lois, des politiques, des initiatives de gérance et des plans d’occupation des sols.

- Réduire la mortalité en minimisant les menaces.

- Combler les lacunes et surveiller la population de couleuvres agiles bleues.

- Continuer à évaluer la faisabilité du rapatriement des couleuvres agiles bleues vers un endroit situé dans la partie continentale du Sud de l’Ontario.

Les trois plus importantes catégories d’habitat de la couleuvre agile bleue, par ordre d’importance, sont (1) les habitats d’hibernation, (2) les habitats de nidification et (3) les habitats de refuge. Bien que ces trois habitats soient les plus importants sur le plan du maintien d’une population pérenne, d’autres habitats servant à l’alimentation, à l’accouplement et à la migration sont nécessaires à la survie de la population. Toutes ces catégories d’habitat permettent aux individus de cette espèce d’achever leur cycle de croissance et devraient donc être visées par un règlement sur l’habitat de la couleuvre agile bleue.

Étant donné l’importance et la sensibilité aux perturbations occasionnées aux habitats d’hibernation et de nidification, il est recommandé de reconnaître le caractère très sensible de ces entités aux changements. De plus, les habitats de refuge qui sont utilisés par plus de deux couleuvres agiles bleues (à savoir, qui sont collectifs) doivent être considérés comme étant très sensibles aux changements. Les couleuvres agiles bleues sont fidèles à toutes ces catégories d’habitat, en particulier dans des endroits servant à l’hibernation.

Voici d’autres recommandations sur les habitats d’hibernation devant être examinés dans un règlement sur les habitats.

- L’habitat d’hibernation doit être protégé jusqu’à ce qu’il soit prouvé que l’entité ne peut plus fonctionner de la sorte.

- La zone située dans un rayon de 120 m d’une entité d’hibernation identifiée (site simple ou complexe) doit être visée par un règlement sur l’habitat et considérée comme étant très sensible aux changements.

Voici d’autres recommandations concernant les habitats de nidification et de refuge devant être étudiées dans le cadre d’un règlement sur les habitats.

- Un habitat de nidification naturel ou un habitat de refuge collectif (à savoir, utilisé par plus de deux couleuvres agiles bleues) ayant servi à n’importe quel moment au cours des trois précédentes années doit être protégé.

- Un habitat de nidification non naturel ou un habitat de refuge collectif (à savoir, utilisé par plus de deux couleuvres agiles bleues) doit être protégé à partir du moment où son utilisation est documentée et jusqu’au 30 novembre suivant.

- La zone située à 30 m des délimitations d’un habitat de nidification doit être visée par un règlement sur l’habitat et considérée comme très sensible aux changements.

Les habitats d’alimentation et d’accouplement doivent être considérés comme étant moyennement sensibles aux changements. Comparativement aux habitats d’hibernation, de nidification et de refuge, l’espace occupé par les habitats d’alimentation, d’accouplement et de migration est nettement plus important. Les habitats d’alimentation et d’accouplement sont mieux définis au niveau de la communauté écologique (p. ex., la savane, les zones arborées) et s’étendent sur plusieurs hectares.

Il est recommandé que les catégories suivantes de communauté écologique situées sur l’île Pelée soient visées par des règlements sur les habitats d’alimentation et d’accouplement lorsqu’ils se trouvent à 2 300 m d’une observation avérée de couleuvre agile bleue :

- alvars (de type arboré, arbustif et ouverts);

- fourrés;

- savane;

- zones arborées; et

- charnières (cela comprend les haies-clôtures et les bandes de végétation riveraine le long des canaux).

Il en ressort qu’il n’y a pas de couloir migratoire bien défini pour les couleuvres agiles bleues. Étant donné l’importance de l’espace occupé par ces zones qui serait réglementé comme étant des habitats d’hibernation, de nidification, de refuge, d’alimentation et d’accouplement conformément aux recommandations susmentionnées, il est recommandé qu’aucune autre zone ne soit visée par un règlement sur l’habitat de migration.

1 Renseignements généraux

1.1 Évaluation et classification de l'espèce

- Nom commun :

- Couleuvre agile bleue

- Nom scientifique :

- Coluber constrictor foxii

- Statut selon la liste des EEPEO :

- En voie de disparition

- Historique dans la liste des EEPEO :

- En voie de disparition (2004)

- Historique des évaluations du COSEPAC :

- En voie de disparition (2012, 2002, 1991)

- Statut selon l'annexe 1 de la LEP :

- En voie de disparition (12 janvier 2005)

- Cotes de conservation :

-

Cote G : G5

Cote N : N1

Cote S : S1

Le glossaire présente les définitions des termes techniques, y compris des abréviations apparaissant ci-dessus.

1.2 Description et biologie de l'espèce

Description de l'espèce

La couleuvre agile bleue (Coluber constrictor foxii) est l'un des plus gros serpents de l'Ontario; elle peut atteindre une longueur museau-cloaque de 90 à 152 cm (Conant et Collins, 1998). Le plus gros spécimen documenté sur l'île Pelée avait une longueur museau-cloaque de 138 cm (Porchuk et Willson, données inédites). Souvent chez les couleuvres agiles bleues, les écailles ventrales sont blanc crème, les écailles latérales vont du gris terne au bleu brillant et les écailles dorsales vont du brun pâle au gris foncé (Porchuk, 1996). Les couleuvres agiles bleues possèdent un masque noir caractéristique, des yeux relativement gros et ont souvent des écailles rostrales (museau) orange brunâtre. Contrairement aux adultes, les nouveau-nés et les jeunes d'un an (première saison d'activité complète) ont des taches dorsales qui finissent par être complètement estompées avant leur troisième année; cependant, des motifs juvéniles sont toujours visibles sur les écailles ventrales des couleuvres jusque vers la fin de leur troisième saison (Porchuk, données inédites).

Biologie de l'espèce

La couleuvre agile bleue est un serpent ovipare; la taille moyenne de la ponte chez sept femelles de l'île Pelée était de 14,7 œufs ± 2,53 (écart-type; Porchuk, 1996). Les femelles peuvent se reproduire tous les ans (Rosen, 1991; Carfagno et Weatherhead, 2006), mais des cycles biennaux ont aussi été documentés (Porchuk, 1996). Les mâles peuvent atteindre la maturité physiologique à 11 mois (Rosen, 1991), mais n'ont pas l'occasion de s'accoupler avant leur deuxième année entière. De même, les femelles peuvent atteindre la maturité à 24 mois (Rosen, 1991), mais ne sont pas capables de se reproduire avant l'année suivante (Porchuk, 1996). Sur l'île Pelée, l'accouplement de l'espèce a lieu en mai. La ponte va de la fin de juin au début de juillet, et les œufs éclosent de la mi-août à la fin de septembre (Porchuk, 1996).

Les couleuvres agiles bleues hibernent sous terre durant cinq à sept mois chaque année (Porchuk, 1996, Brooks et al., 2000; Willson, 2002). La plupart des couleuvres agiles bleues adultes hibernent en communauté; elles partagent à l'occasion leur hibernacle avec des couleuvres fauves de l'Est (Pantherophis gloydi), des couleuvres d'eau du lac Érié (Nerodia sipedon insularum) et des couleuvres rayées de l'Est (Thamnophis sirtalis sirtalis) (Porchuk, 1996). Le suivi effectué à des hibernacles collectifs connus sur l'île Pelée porte à croire que les couleuvres agiles bleues n'utilisent pas les sites collectifs où des couleuvres adultes hibernent avant leur troisième année (Porchuk et Willson, données inédites).

Les couleuvres agiles bleues sont actives durant le jour et cherchent activement leur nourriture (Fitch 1963). Les adultes cherchent leur nourriture autant sur terre que dans les arbres (Porchuk, 1996). Les jeunes peuvent manger des grillons et d'autres insectes, tandis que les adultes se nourrissent surtout de rongeurs, d'oiseaux et de couleuvres (Fitch, 1963; Ernst et Ernst, 2003; Porchuk, 1996; Porchuk, données inédites).

Au nombre des prédateurs naturels probables des couleuvres agiles bleues adultes de l'île Pelée figurent de gros oiseaux de proie (comme la Buse à queue rousse (Buteo jamaicensis), le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) et le Grand-duc d'Amérique (Bubo virginianus)) de même que des mammifères, comme le raton laveur (Procyon lotor), le renard roux et le renard gris (Vulpes vulpes et Urocyon cinereoargenteus) et le coyote (Canis latrans) (COSEWIC, 2002; Ernst et Ernst, 2003). Il est connu que les chiens (Canis familiaris) et les chats harets (Felis catus) tuent et/ou harcèlent les jeunes couleuvres agiles bleues (COSEWIC, 2002), et il est probable que les couleuvres agiles bleues adultes sont aussi tuées à l'occasion par ces animaux, étant donné que même les gros serpents venimeux se font attaquer régulièrement par des chats (voir Whitaker et Shine, 2000). Les œufs et les jeunes couleuvres sont sans doute exposés à un plus large éventail d'oiseaux et de mammifères prédateurs. Les Dindons sauvages (Meleagris gallopavo) ont été réintroduits sur l'île Pelée à l'hiver 2002, et, étant donné qu'ils se nourrissent de façon opportuniste, ils peuvent s'attaquer aux jeunes couleuvres agiles bleues (MacKinnon 2005).

La couleuvre agile bleue semble relativement mal tolérer les niveaux élevés d'activité humaine et passe la majorité de sa saison d'activité dans des endroits peu fréquentés par les humains (Porchuk, 1996), d'après principalement des données de radiotélémesure recueillies pour des couleuvres agiles bleues (Porchuk, 1996) et des couleuvres fauves de l'Est (Willson, 2000a) vivant généralement dans les mêmes zones sur l'île Pelée (bien que ces études n'aient pas été réalisées simultanément). Les couleuvres fauves de l'Est étaient souvent observées sous les galeries avant, dans les granges/garages ainsi que dans les fondations des maisons, tandis que la plupart des couleuvres agiles bleues étaient observées dans des zones où il y avait moins d'activité humaine (Porchuk et Willson, données inédites).

Comme c'est le cas pour d'autres espèces de serpents étudiées qui cherchent activement leur nourriture (voir par exemple Rouse et al., 2011), des observations indiquent que les couleuvres agiles bleues de l'île Pelée peuvent se déplacer sur de longues distances durant la saison d'activité (Porchuk, 1996). Vingt-deux couleuvres agiles bleues femelles se sont déplacées en moyenne sur 241,3 ± 14,5 (écart-type) mètres par jour lors de journées de déplacement (les couleuvres passent de nombreux jours sans se déplacer), et douze couleuvres agiles bleues mâles se sont déplacées en moyenne sur 250,3 ± 18,5 (écart-type) mètres par jour lors de journées de déplacement (Porchuk, 1996).

L'hibernacle est essentiel à la survie des serpents vivant sous des latitudes tempérées (Prior et Weatherhead, 1996), et les couleuvres agiles bleues font preuve d'une grande fidélité à l'égard des sites où elles hibernent (Porchuk, 1996). Par conséquent, les distances par rapport aux hibernacles sont les mesures de dispersion spatiale les plus pertinentes pour les activités de conservation (COSEWIC, 2008; Rouse et al., 2011). Les valeurs de distance maximale par rapport aux hibernacles (DMH) calculées pour 25 couleuvres agiles bleues (14 femelles; 11 mâles) radiopistées par Porchuk (1996) sont les suivantes : DMH moyenne = 1 391,6 ± 616,63 m (écart-type); DMH médiane = 1 145,0 m; 90e centile = 2 276,8 m; plage de variation = 467,0-2 714,0 m (Willson et Porchuk, données inédites).

Les distances entre les hibernacles et d'autres éléments d'habitat importants, comme les sites de nidification, ont aussi une grande valeur du point de vue de la conservation. La distance maximale en ligne droite entre l'hibernacle et le site de nidification d'une femelle, mesurée par Porchuk (1996), était de 2 600 m.

1.3 Répartition, abondance et tendances des populations

Répartition

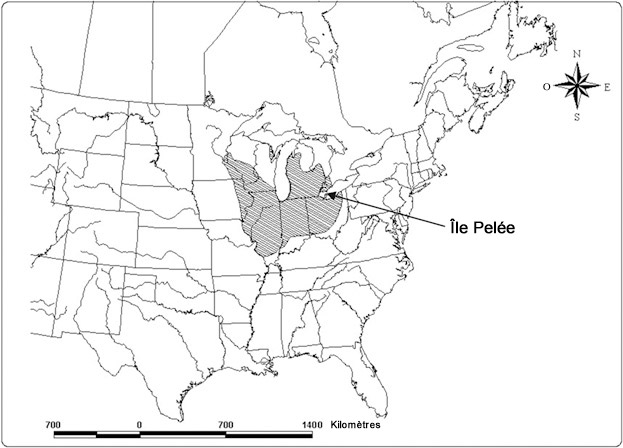

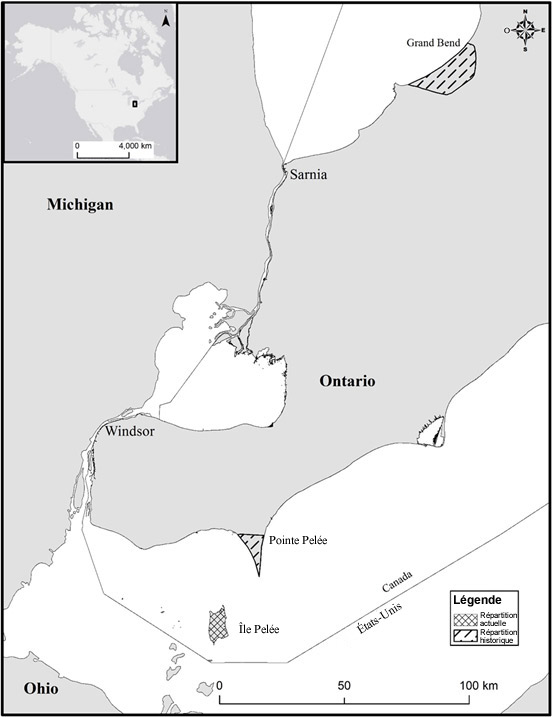

La répartition historique de la couleuvre agile bleue en Amérique du Nord s'étend depuis l'extrême sud-ouest de l'Ontario jusque dans le centre et le sud du Michigan, le nord-est de l'Ohio, l'est de l'Iowa, le sud-est du Minnesota et le sud de l'Illinois (Conant et Collins, 1998; figure 1). Les seuls États abritant des populations existantes de couleuvres agiles bleues sont l'Ohio, l'Indiana, l'Illinois, le Michigan, le Wisconsin et l'Iowa (Harding, 1997). Au Canada, la couleuvre agile bleue n'est plus présente que sur l'île Pelée (figure 2). Les occurrences historiques les plus fiables de couleuvres agiles bleues sur la terre ferme en Ontario sont celles du parc national de la Pointe-Pelée (comté d'Essex) et de la région de Grand Bend et du parc provincial Pinery (comtés de Lambton et de Huron). La dernière observation possible mais non confirmée d'une couleuvre agile bleue sur la terre ferme en Ontario a été effectuée le long de la rivière Ausable et remonte à 1983 (Kamstra, 1991). Au début des années 1990, on a mené des recherches et sollicité des renseignements ou des observations dans la région du parc provincial Pinery; toutefois, aucune observation n'a été signalée. Rowell (2012) fournit un résumé détaillé des observations historiques de couleuvres agiles bleues sur la terre ferme en Ontario.

Description longue pour la figure 2

La figure 1 est une carte de l'Amérique du Nord montrant la répartition de l'espèce. Le paragraphe qui précède donne une description de l'étendue de la répartition.

Description longue pour la figure 2

La figure 2 est un gros plan sur la frontière entre le Michigan et l'Ontario. Elle montre les deux localités historiques de l'espèce en Ontario, Grand Bend et la pointe Pelée, ainsi que la répartition actuelle de l'espèce qui est confinée à l'île Pelée.

Abondance et tendance de la population

Afin d'estimer la taille de la population de couleuvres agiles bleues de l'île Pelée, une étude de marquage-recapture et de radiotélémesure a été menée de 1993 à 1995. Les données de marquage-recapture amassées ont été intégrées à un modèle démographique de Jolly-Seber, et la taille de la population en 1994 a été estimée à 307 adultes (intervalle de confiance à 95 % = 129-659) (Porchuk, 1996). Une autre série d'échantillonnages de la population de couleuvres agiles bleues de l'île Pelée par marquage-recapture a été menée de 2000 à 2002 (Willson, 2002). Au cours des trois années de l'étude, 1 584 heures-personnes ont été consacrées à fouiller quatre sites.

Au total, 222 couleuvres agiles bleues ont été observées, et 166 d'entre elles ont été capturées (taux de capture de 75 %). La persistance de l'espèce dans trois zones focales repérées au cours d'études antérieures a été confirmée, alors que l'espèce était toujours absente d'un quatrième site historiquement occupé. Le nombre de couleuvres agiles bleues observées dans chaque site variait considérablement, ce qui venait corroborer que les niveaux d'abondance sont propres aux sites, comme il a été établi dans des études antérieures.

Les analyses des données de marquage-recapture suivant le modèle de Jolly-Seber ont généré une estimation de la taille de la population de 140,7 ± 73,47 couleuvres agiles bleues adultes (intervalle de confiance à 95 % = 59,0-284,7) pour les trois zones d'étude combinées (Willson, 2002). Il n'est pas possible de comparer les estimations démographiques pour les deux périodes (1993-1995 et 2000-2002), étant donné que la méthode d'échantillonnage de la première étude était moins systématique (c.-à-d. que les activités d'échantillonnage n'ont pas été limitées à des lieux ni à des moments quantifiables) et que l'étude la plus récente était restreinte sur le plan géographique à des propriétés précises (Willson, 2002). En raison de la nature plus systématique de la plus récente étude, les résultats de cette dernière devraient pouvoir être comparés à ceux de futures périodes d'échantillonnage.

En date de 2005, six couleuvres agiles bleues avaient été repérées à l'extérieur de la zone d'occupation établie par le COSEPAC (2002), et deux de ces individus étaient des nouveau-nés (Willson et Porchuk, données inédites). Trois des six couleuvres agiles bleues observées (1997, 2004) se trouvaient dans la savane à genévrier de Virginie, au sud de la route est-ouest et juste à l'est du pavillon de la vinerie de l'île Pelée. Ces observations indiquent que les couleuvres agiles bleues fréquentent la région, du moins vers la fin de l'été, période où les adultes se dispersent souvent sur de grandes distances par rapport à leur hibernacle (Porchuk, 1996). Il est aussi possible, cependant, que certains de ces individus utilisent des sites d'hibernation se trouvant à l'ouest de la zone d'occupation, qui n'ont pas encore été répertoriés.

1.4 Besoins en matière d'habitat

À l'échelle du paysage, les couleuvres agiles bleues de l'île Pelée utilisent surtout les milieux secs et ouverts à semi-ouverts (c.-à-d. avec une fermeture de couvert forestier minimale) ainsi que la lisière de ces milieux et d'autres types de communautés écologiques, comme des terrains boisés et des forêts (Porchuk, 1996). La préférence de l'espèce pour l'habitat de lisière, documentée par Porchuk (1996), a également été observée par Carfagno et Weatherhead (2006) dans l'Illinois. De plus, Porchuk (1996) et Carfagno et Weatherhead (2006) ont documenté la préférence des couleuvres agiles pour les communautés végétales de début ou de milieu de succession (c.-à-d. les zones où la fermeture du couvert forestier est faible à modérée). Porchuk (1996) a défini l'habitat de lisière comme s'étendant sur cinq mètres de part et d'autre de l'interface entre les deux communautés adjacentes (p. ex. forêt-terrain boisé, marais-fourré). Par exemple, là où il y a une transition entre une forêt et un champ agricole, l'habitat de lisière s'étend cinq mètres dans la forêt et cinq mètres dans le champ agricole. Les haies et la majorité des bandes de végétation riveraine en bordure de chenaux sont considérées comme un habitat de lisière aux termes de cette définition.

Sur l'île Pelée, les communautés écologiques qui sont ouvertes ou semi-ouvertes et correspondent avec la classification écologique des terres (CET) de Lee et al. (1998) sont les suivantes : alvar, fourré, savane et terrain boisé (lorsque le couvert forestier est dans le bas de la fourchette pour ce type de communauté). Il faut toutefois savoir que les classifications et descriptions de l'habitat utilisées dans Porchuk (1996) sont plus anciennes que la CET pour le sud de l'Ontario et, par conséquent, les descriptions de l'habitat s'harmonisent davantage avec celles de Kamstra et al. (1995). Qui plus est, il n'est pas toujours facile de décrire au moyen de la CET les zones reconnues comme étant de l'habitat de grande qualité pour les serpents (Willson, données inédites).

Pour la plupart des serpents vivant dans des climats de zone tempérée, la thermorégulation est un important facteur déterminant le choix de l'habitat (voir par exemple Blouin-Demers et Weatherhead, 2001). Il n'est donc guère surprenant que les couleuvres agiles bleues de l'île Pelée utilisent les milieux à plus faible fermeture de couvert forestier au printemps plutôt qu'à l'été, où leur présence est aussi répertoriée dans les milieux à plus fort couvert forestier (p. ex. des terrains boisés et des forêts; Porchuk, 1996). Des changements similaires dans l'utilisation de l'habitat ont aussi été documentés pour les couleuvres agiles (Coluber constrictor) en Illinois (Carfagno et Weatherhead, 2006). En plus d'être observées dans les forêts durant l'été, les couleuvres agiles bleues les traversent probablement aussi pour se rendre à leurs milieux de prédilection (Porchuk, 1996). En effet, compte tenu de l'étendue spatiale limitée des communautés forestières (couverture arborée > 60 %) sur l'île Pelée et de la grande capacité et de la propension à se déplacer des couleuvres agiles bleues documentées par Porchuk (1996), il est peu probable qu'il y ait des zones forestières sur l'île que les individus de l'espèce ne soient pas en mesure de traverser (Willson, données inédites).

Pour les serpents ovipares vivant à des latitudes nordiques, les trois types d'habitats les plus importants en ordre d'importance sont : 1) l'habitat d'hibernation; 2) l'habitat de nidification (ponte); 3) l'habitat d'abritement (p. ex. éléments facilitant la mue (exuviation), la digestion et la protection contre les prédateurs) (COSEWIC, 2008). Ces trois types d'habitats sont les plus importants pour le maintien d'une population viable, mais d'autres habitats, utilisés pour l'alimentation, l'accouplement et le déplacement sont aussi nécessaires pour assurer la persistance de la population.

Habitat d'hibernation

Sur l'île Pelée, plusieurs complexes d'hibernation sont situés dans les régions de plaines calcaires (Porchuk, 1996). Dans ces régions, il y a des endroits où les crevasses de l'assise rocheuse permettent d'accéder à des cavités souterraines ou à des cavernes. Les couleuvres agiles bleues pénètrent dans ces cavités à l'automne et en ressortent au printemps (Porchuk, 1998). Des données de radiotélémesure et de marquage-recapture ont montré que, lorsqu'elles sont sous terre dans bon nombre de ces lieux d'hibernation, les couleuvres peuvent se déplacer horizontalement sur plusieurs mètres; par conséquent, de nombreuses crevasses visibles à la surface sont reliées sous terre (Porchuk, 1996). Le diamètre de certains complexes d'hibernation atteint près de 120 m (Porchuk et Willson, données inédites). Outre les lieux d'hibernation dans l'assise rocheuse, les couleuvres agiles bleues peuvent également hiberner dans des tas ou des accumulations de roches et de terre (Porchuk, 1996). Les couleuvres agiles bleues font preuve d'une grande fidélité à l'égard des lieux d'hibernation (Porchuk, 1996).

Habitat de nidification

Les œufs sont pondus dans de gros débris ligneux en décomposition au sol, sous de grosses roches et dans des monticules de matière organique en décomposition (Porchuk et Brooks, 1995; Porchuk, 1996). Ils sont également déposés sous des plaques de tôle et des planches jetées au rebut et sous d'autres déchets laissés par les humains. Cependant, la majorité des œufs pondus sous ces objets n'écloront pas (Porchuk, 1996; Porchuk, 1998). La plupart des sites de nidification sont exposés au soleil durant la majeure partie de la journée (exposition élevée au rayonnement solaire en raison d'un couvert forestier limité; Porchuk, 1996). Des sites de nidification collectifs intraspécifiques et interspécifiques (partagés avec la couleuvre fauve de l'Est) ont été répertoriés sur l'île Pelée (Porchuk et Brooks, 1995; Porchuk, 1996).

Habitat d'abritement

Les couleuvres agiles bleues utilisent ce type d'habitat lorsqu'elles ont besoin de garder leur température corporelle à l'intérieur d'une certaine plage de température durant plusieurs jours tout en se protégeant des prédateurs. Par exemple, les couleuvres muent (changent d'enveloppe externe) jusqu'à quatre fois par année. Au cours de ce processus (exuviation), qui dure, en moyenne, de 5 à 10 jours dans des conditions naturelles, les individus deviennent habituellement sédentaires (R. Willson, données inédites). La sédentarité et la recherche d'un habitat d'abritement durant cette période sont stimulées par le besoin de garder une température corporelle adéquate (des températures corporelles plus élevées accélèrent les processus corporels) et de réduire les risques de prédation durant la phase de la mue où leur vision est réduite. De plus, ce type d'habitat est aussi utilisé pendant la digestion de proies ingérées récemment (la digestion de plus grosses proies étant plus longue). Les couleuvres agiles bleues peuvent aussi utiliser l'habitat d'abritement dans d'autres situations, notamment après avoir subi une blessure. Les couleuvres agiles bleues femelles peuvent utiliser les sites d'abritement qu'elles préférent à certains stades de la gestation avant la nidification. Pendant qu'elles utilisent ce type d'habitat, les couleuvres agiles bleues peuvent être visibles à certains moments de la journée (p. ex. pendant qu'elles s'exposent au soleil) ou, selon la période de l'année et la température ambiante, elles peuvent demeurer cachées la plupart du temps (Porchuk, 1996).

L'habitat d'abritement est généralement composé de végétation morte ou vivante au sol ou dans les arbres, de grosses roches plates, de tas ou d'accumulations de roches ou de terre et aussi de plaques de tôle et de pièces d'auto jetées au rebut (Porchuk, 1996; Willson, 2002). Ces éléments peuvent être naturels ou artificiels (établis par l'activité humaine). Comme elles le font à l'égard des habitats d'hibernation et de nidification, les couleuvres agiles bleues font preuve de fidélité à l'égard de l'habitat d'abritement (il arrive que des roches et des amas de broussailles soient utilisés à répétition par des individus au cours d'une même saison d'activité ou sur plusieurs années) (Porchuk et Willson, données inédites). De plus, la plupart des abris se trouvent à des endroits exposés au soleil durant la majeure partie de la journée (exposition élevée au rayonnement solaire en raison d'un couvert forestier limité; Porchuk, 1996; Porchuk et Willson, données inédites).

Habitats d'alimentation, d'accouplement et de déplacement

Ces types d'habitats sont moins sensibles aux perturbations que les habitats d'hibernation, de nidification et d'abritement, et il est plus difficile de les définir et de les délimiter. Quoi qu'il en soit, les couleuvres agiles bleues ont besoin d'avoir accès à un habitat convenable d'alimentation et d'accouplement pour réaliser d'importants processus vitaux. Les activités d'alimentation et d'accouplement se déroulent le plus souvent, mais pas toujours, dans les alvars, les fourrés, la savane, les terrains boisés et les communautés de lisière (Porchuk, 1996; Brooks et Porchuk, 1997). Par exemple, Porchuk (1996) a constaté que 50 % (14 sur 28) des individus observés en parade nuptiale (incluant un cas d'accouplement) se trouvaient à la lisière de champs et en bordure de chenaux, de haies et de routes et 28,5 % (8 sur 28) des individus en parade nuptiale se trouvaient dans la savane ou dans un champ dégagé.

Il est essentiel d'assurer la connectivité entre les différents types d'habitats pour maintenir une population viable de couleuvres agiles bleues sur l'île Pelée. Lorsqu'on examine l'utilisation de l'espace par la population de couleuvres agiles bleues dans l'ensemble et au cours d'une saison d'activité complète, l'absence de corridors de déplacement bien définis est évidente. Par exemple, même si la plupart des individus suivent généralement les haies pour se déplacer entre parcelles végétalisées, on a observé des individus se déplaçant à travers des champs en culture (p. ex. champs de maïs, de soja et de blé d'hiver; Porchuk, 1996). Actuellement, il n'y a pas d'obstacles absolus au déplacement.

1.5 Facteurs limitatifs

Taille et répartition de la population

La couleuvre agile bleue est peu commune comparativement aux autres espèces de serpents présentes sur l'île Pelée. En raison de sa taille, la population de couleuvres agiles bleues est susceptible de disparaître à cause de facteurs stochastiques de nature démographique ou environnementale, de catastrophes éventuelles ou d'une perte de diversité génétique (Caughley, 1994; Burkey, 1995). Puisque la population de couleuvres agiles bleues de l'île Pelée est isolée des autres populations de l'espèce, il ne peut y avoir ni immigration d'individus vers l'île Pelée, ni émigration d'individus vers d'autres îles ou sites sur la terre ferme (c.-à-d. que l'expansion naturelle de l'aire de répartition au-delà des limites de l'île est très peu probable; Porchuk, 1998).

Disponibilité d'habitat d'hibernation

Brooks et Porchuk (1997) croient que la pénurie d'habitat d'hibernation approprié est probablement l'un des principaux facteurs limitant la répartition des couleuvres agiles bleues sur l'île Pelée. À l'instar d'autres espèces de serpents de l'Ontario ayant fait l'objet d'études à ce jour (Prior et al., 2001; Lawson, 2005; Rouse, 2006), les couleuvres agiles bleues font preuve d'une grande fidélité à des sites d'hibernation précis, et il leur serait donc difficile de trouver d'autres hibernacles si ceux utilisés étaient détruits.

Disponibilité d'habitat de nidification

Le succès reproducteur des couleuvres agiles bleues de l'île Pelée est peut-être limité par la disponibilité d'habitat de nidification convenable. Les couleuvres agiles bleues femelles privilégient les gros débris ligneux en décomposition au sol comme sites de nidification (Porchuk, 1996), ceux-ci se trouvant souvent seulement dans les zones riveraines sur l'île Pelée. En raison de leurs caractéristiques physiques spécifiques (p. ex. plages de température et d'humidité restreintes, protection contre les prédateurs), ces sites sont naturellement rares. Au fur et à mesure que les milieux riverains sont modifiés à des fins d'utilisation humaine, ces sites se raréfient, et les femelles pourraient se voir forcées de pondre dans des sites de moindre qualité (Porchuk, 1998). Des données sur le succès ou l'échec de la nidification sur l'île Pelée laissent penser que l'utilisation de sites de nidification suboptimaux (p. ex. sous des déchets laissés par les humains) pourrait réduire les taux de recrutement (Porchuk et Brooks, 1995).

1.6 Menaces à la survie et au rétablissement

Perte et dégradation d'habitat

La diminution de la quantité et de la qualité de l'habitat continue d'être une menace pour la population de couleuvres agiles bleues sur l'île Pelée. On n'a pas établi s'il s'est produit une perte nette d'habitat depuis la rédaction du programme de rétablissement précédent en 2005. Cependant, il y a sans aucun doute des zones où des individus de l'espèce étaient observés régulièrement, mais qui désormais ne semblent plus convenables pour l'espèce, compte tenu du stade de succession avancé de la communauté végétale et de l'absence de mentions d'observation de l'espèce (J. Hathaway, comm. pers., 2013). Bien que la perte de certains types d'habitats soit évidente (p. ex. du fait de l'enlèvement des haies et de la conversion à l'agriculture), d'autres changements de l'utilisation des terres sont plus subtils (p. ex. succession végétale, enlèvement de graminées non indigènes). On a reconnu que la succession végétale avancée est un facteur pouvant réduire la quantité et la qualité de l'habitat de la couleuvre agile bleue depuis au moins 1991 (Kamstra, 1991). Un autre facteur qui rend difficile l'évaluation de la perte d'habitat depuis 2005 est le fait que des zones sont soustraites à la production agricole dans le cadre de changements de propriété et d'utilisation des terres; par conséquent, certaines de ces zones deviendront un habitat potentiel pour la couleuvre agile bleue.

Des déchets d'origine humaine, comme des plaques de tôle, des véhicules et de l'équipement agricole, sont abandonnés un peu partout sur l'île, et les couleuvres agiles bleues les utilisent souvent comme abris et, parfois, pour la nidification (Porchuk, 1998). Les déchets offrant un abri sont considérés comme bénéfiques pour l'espèce; toutefois, les œufs déposés sous des plaques de tôle exposées ont très peu de chances de survie en raison des fluctuations extrêmes de la température et de l'humidité (Porchuk, 1996). Sur neuf pontes déposées sous des plaques de tôle et des panneaux de bois, une seule a survécu jusqu'à l'éclosion.

Même s'ils n'ont pas encore été quantifiés, les impacts du dynamitage sur des structures souterraines comme les hibernacles pourraient être néfastes pour l'habitat.

Mortalité due aux véhicules

La mortalité routière a toujours été considérée comme une menace importante pour la population de couleuvres agiles bleues de l'île Pelée (Kamstra, 1991; Porchuk, 1998; Willson et Rouse, 2001). Il y a souvent des périodes de pointe dans les taux de mortalité routière au cours d'une saison d'activité. Par exemple, les mâles matures peuvent parcourir de plus grandes distances durant la période d'accouplement, et les femelles, quant à elles, se déplacent souvent sur des distances considérables pour trouver de l'habitat de nidification convenable (Porchuk, 1996). De plus, des nouveau-nés de l'espèce sont souvent trouvés morts sur les routes de l'île Pelée vers la fin d'août et en septembre, en particulier sur le chemin East Shore, qu'ils traversent pour gagner l'intérieur des terres à partir des sites de nidification riverains (Porchuk, 1996). Comparativement aux autres espèces de serpents de grande taille présentes sur l'île, les couleuvres agiles bleues adultes traversent souvent les routes relativement rapidement; par conséquent, elles courent un risque plus élevé d'être tuées sur les routes si la circulation est dense et si la vitesse des véhicules est élevée (Porchuk et Willson, données inédites). Des relevés de mortalité routière ont été effectués pour toutes les espèces de serpents de 1993 à 1995 (Brooks et Porchuk, 1997), de 1998 à 1999 (Brooks et al., 2000) et au cours des printemps de 2000 à 2002 (Willson, 2002). Durant le relevé le plus intensif, 78 couleuvres agiles bleues (33 adultes, 45 subadultes) ont été trouvées tuées sur la route de 1993 à 1995 (Brooks et Porchuk, 1997). On ne sait pas si ces taux de mortalité pourraient avoir des conséquences à long terme sur la population, comme l'ont déterminé Row et al. (2007) pour les couleuvres obscures (Pantherophis spiloides) dans l'est de l'Ontario; toutefois, compte tenu de l'isolement de la population de couleuvres agiles bleues, il semble très probable que la mortalité due aux véhicules sur les routes soit une menace importante pour la survie et le rétablissement de l'espèce (Willson et Rouse, 2001).

La mortalité directe due à la machinerie agricole a aussi été documentée (Porchuk, 1996). En outre, quatre couleuvres agiles bleues adultes mortes ont été trouvées, tuées par des tondeuses à gazon entre 1993 et 1995 (Brooks et Porchuk, 1997). Les véhicules hors route représentent aussi une menace pour les couleuvres agiles bleues, particulièrement dans les zones riveraines, où les œufs et les nouveau-nés peuvent être tués ou détruits dans l'habitat de nidification (Porchuk, 1998).

Persécution

Les serpents suscitent régulièrement des réactions de peur ou d'hostilité chez les gens et, par conséquent, il n'est pas rare qu'ils soient délibérément tués (Ashley et al., 2007). Au moins trois couleuvres agiles bleues ont été abattues par des chasseurs de faisans durant l'étude de Porchuk (1996), et trois couleuvres fauves de l'Est ont aussi été tuées sciemment par des humains durant cette période (Porchuk, 1998).

1.7 Lacunes dans les connaissances

Création d'habitats dans le cadre d'activités de conservation

Des habitats d'hibernation, de nidification et d'abritement ont été créés sur l'île Pelée pour augmenter la quantité et la qualité de l'habitat de la couleuvre agile bleue (Willson et Porchuk, 2001; J. Hathaway, comm. pers., 2013). Au moment de leur création, il était entendu que bon nombre d'années pouvaient s'écouler avant que les couleuvres agiles bleues ne commencent à utiliser ces éléments comme habitat (Willson et Porchuk, 2001). Cependant, l'utilisation de la majorité des habitats créés par la couleuvre agile bleue n'a pas été évaluée, ce qui serait utile pour guider les efforts visant à améliorer l'habitat de l'espèce.

On ne sait pas quels stimuli structuraux ou chimiques les couleuvres agiles bleues utilisent pour sélectionner leurs habitats d'hibernation, de nidification et d'abritement, ce qui serait également utile pour guider les efforts visant à améliorer l'habitat de l'espèce.

Population viable minimale et besoins en matière de relevés

La couleuvre agile bleue a été étudiée de façon exhaustive sur l'île Pelée, et les besoins biologiques des individus adultes sont bien connus (p. ex. utilisation de l'espace, principaux besoins en matière d'habitat, proies, prédateurs). Cependant, on ignore quelle est la quantité d'habitat convenable nécessaire pour maintenir une population viable de couleuvres agiles bleues. En théorie, la modélisation démographique pourrait permettre d'estimer la taille minimale d'une population viable, la réduction du taux de mortalité requise pour augmenter les taux de survie et de recrutement ainsi que d'autres paramètres démographiques. La taille minimale d'une population viable est souvent exprimée comme la plus petite population isolée ayant une probabilité de survie de 99 % au cours des 100 prochaines années, malgré les effets de la variabilité environnementale, démographique et génétique ainsi que des catastrophes naturelles (Shaffer, 1981).

Le programme le plus efficace et réalisable pour effectuer le suivi de la population de couleuvres agiles bleues n'a pas encore été établi.

Compréhension des menaces potentielles

Aucune étude n'a été menée pour étudier les impacts de l'épandage d'engrais et de pesticides sur les serpents de l'île Pelée; les effets de ces produits chimiques demeurent donc méconnus. Des résidus de composés toxiques ont été détectés chez trois couleuvres agiles bleues de l'île Pelée (composés organochlorés : < 1 ppm de poids humide; BPC : 6,85-24,1 ppm; mercure : 0,03-0,41 ppm), mais en de faibles concentrations ne constituant pas une grave contamination chimique (Campbell et Perrin, 1991). On ne sait pas si l'épandage de produits chimiques a des effets aigus sur les couleuvres agiles bleues (p. ex. lorsqu'une couleuvre se nourrit dans un champ récemment traité) ou s'il y a un risque de bioaccumulation de substances toxiques.

Le Dindon sauvage a été introduit sur l'île Pelée en 2002. On ignore si ce prédateur généraliste a un effet négatif sur la population de couleuvres agiles bleues (p. ex. en se nourrissant de jeunes couleuvres agiles bleues).

Enfin, les causes déterminantes de la disparition de la couleuvre agile bleue sur la terre ferme en Ontario demeurent inconnues.

1.8 Mesures de rétablissement achevées ou en cours

Protection et gestion de l'habitat

- La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l'Ontario (Government of Ontario, 2007) est entrée en vigueur en 2008. L'habitat de la couleuvre agile bleue est protégé en vertu de l'article 10 de cette loi.

- En date de 2012, les propriétés suivantes contenaient de l'habitat de la couleuvre agile bleue et appartenaient à des organisations ayant parmi leurs principaux objectifs la protection du patrimoine naturel :

- la réserve naturelle provinciale Lighthouse Point (ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario; MRNFO);

- la réserve naturelle provinciale Fish Point (MRNFO);

- l'aire de conservation de l'alvar du chemin Stone (Office de protection de la nature de la région d'Essex);

- la réserve naturelle de l'alvar du chemin Stone (Ontario Nature);

- la savane Shaughnessy Cohen Memorial (Nature Conservancy of Canada (NCC), 2008);

- la réserve naturelle Florian Diamante (NCC, 2008);

- l'alvar du chemin Stone (NCC, 2008);

- la forêt de la Pointe Middle (NCC, 2008).

Des couleuvres agiles bleues ont été observées à tous ces endroits, exception faite de la réserve naturelle provinciale Fish Point (Willson, 2002). La gestion de ces propriétés a évolué au fil du temps selon les objectifs des organismes responsables.

- Les propriétaires d'autres terres contenant de l'habitat ou de l'habitat potentiel de la couleuvre agile bleue ont établi des servitudes de conservation avec Conservation de la nature Canada (CNC, ou NCC pour Nature Conservancy of Canada).

- Les propriétaires de terres où il y a de l'habitat de la couleuvre agile bleue (certaines restrictions liées à la superficie s'appliquent) sont admissibles au Programme d'encouragement fiscal pour les terres protégées (PEFTP). Ce programme offre aux propriétaires une exonération intégrale de l'impôt foncier sur la partie de leur propriété qui est considérée comme de l'habitat d'une espèce en voie de disparition. L'habitat de la couleuvre agile bleue a été cartographié en 1998 aux fins du PEFTP en suivant les lignes directrices provinciales pour la cartographie des habitats (OMNR, 1998). La cartographie réalisée pour le PEFTP a pris en compte les données historiques ainsi que les données récentes de marquage-recapture et de radiotélémesure recueillies de 1992 à 1998 (Willson et Rouse, 2001).

Création et remise en état d'habitat

Au cours des 30 dernières années, bon nombre de mesures de rétablissement de l'habitat ont été entreprises par plusieurs organisations dans l'île Pelée. Ces mesures visaient la couleuvre agile bleue en particulier et les zones du patrimoine naturel de l'île Pelée en général.

- L'organisation The Wilds of Pelee Island a effectué plusieurs inventaires biologiques ciblant des sites précis et des études de suivi de la faune et de la flore, et a mis en œuvre un plan de remise en état de terres agricoles peu productives (environ 20 ha) adjacentes à une zone naturelle, soit la savane à genévrier de Virginie de la vinerie de l'île Pelée. La remise en état de ces terres agricoles pour qu'elles deviennent une communauté écologique ayant une valeur plus élevée comme habitat pour la couleuvre agile bleue était un des objectifs du projet.

- On a créé de l'habitat d'hibernation au moyen d'une méthode inspirée de celle de Zappalorti et Reinert (1994). Quatre gîtes d'hibernation artificiels ont été installés en 1996 dans des propriétés privées de l'île Pelée (deux d'entre eux existent encore aujourd'hui) (Porchuk, 1998). L'un de ces gîtes a eu un certain succès, des couleuvres rayées de l'Est et une couleuvre fauve de l'Est y ayant hiberné durant l'hiver 2001 (Porchuk, données inédites). Quatre autres gîtes d'hibernation ont été construits en 2000 et en 2001 dans trois autres sites (Willson et Porchuk, 2001). On prévoit que ces sites seront des lieux d'hibernation sûrs à long terme pour la couleuvre agile bleue, la couleuvre fauve de l'Est et peut-être la couleuvre d'eau du lac Érié; cependant, aucun relevé n'a été effectué pour évaluer le succès de cette initiative.

- Des sites de nidification ont été créés pour la première fois en 1997 en disposant des billes de peuplier évidées à des endroits où des couleuvres agiles bleues femelles auraient de bonnes chances de les trouver (Porchuk, 1998). En se basant sur les conclusions de Willson (2000a), on a construit 15 amoncellements de végétation herbacée et ligneuse propices à la nidification entre 2000 et 2005 à plusieurs endroits sur l'île dans le but d'augmenter la quantité d'habitat de nidification convenable pour les couleuvres agiles bleues et les autres serpents ovipares.

- On a créé des abris, en 2000 et en 2001, en plaçant de grosses roches calcaires plates à des endroits à couvert forestier ouvert. Ces sites d'abritement ont été créés afin d'offrir aux serpents de meilleures possibilités de thermorégulation tout en limitant les risques de prédation (Willson et Porchuk, 2001). Onze de ces abris ont été construits à plusieurs endroits sur l'île.

- CNC modifie activement plusieurs communautés écologiques différentes (p. ex. alvars et terrains boisés) présentes dans les propriétés sous sa gestion sur l'île Pelée depuis au moins 1998, année où elle a acheté la savane Shaughnessy Cohen Memorial (Porchuk, 2000; NCC, 2008). La valeur, comme habitat pour la couleuvre agile bleue, des zones de terres agricoles qui ne sont plus exploitées commencera à augmenter, particulièrement là où la végétation se trouve aux premiers stades de succession, avant que le couvert arbustif ne devienne dense (MacKinnon, 2005).

Sensibilisation du public

- En 1989, des affiches de traverses d'animaux sauvages, avertissant explicitement les automobilistes de faire attention aux serpents qui traversent la route, ont été installées le long des routes dans l'île Pelée. Ces affiches ont été presque aussitôt enlevées ou vandalisées (Porchuk, 1998).

- Une vidéo sur le patrimoine naturel a été créée en 1995 par plusieurs organismes de conservation gouvernementaux et non gouvernementaux, y compris le Centre du patrimoine de l'île Pelée; elle a été présentée durant plusieurs années dans le salon des passagers du traversier reliant l'île et la terre ferme ontarienne; toutefois, cette vidéo n'a pas été mise à jour, et on a arrêté de la diffuser (Porchuk, 1998). Des copies de cette vidéo ont également été mises en vente. En raison de sa nature informative, cette vidéo a peut-être sensibilisé les touristes et ainsi contribué à réduire la mortalité sur les routes et la persécution directe.

- En 1995, un dépliant a été conçu par le Centre du patrimoine de l'île Pelée, l'Office de protection de la nature de la région d'Essex, Ontario Nature et la Fondation du patrimoine ontarien, et il a été distribué sur le traversier et dans le Centre du patrimoine. Le dépliant contenait de l'information sur plusieurs espèces (flore et faune) rares et en voie de disparition sur l'île Pelée, dont la couleuvre agile bleue, ainsi que des renseignements expliquant aux touristes et aux résidents comment contribuer à la conservation des espèces rares. Ce dépliant est aujourd'hui épuisé (MacKinnon, 2005).

- Outre la vidéo sur le patrimoine naturel et le dépliant, le Centre du patrimoine de l'île Pelée a aussi vendu des t-shirts portant un message de conservation pour sensibiliser la population.

- De 1993 à 1995, l'équipe de recherche de l'Université de Guelph a été à l'origine de nombreux articles, séminaires et initiatives de sensibilisation des jeunes concernant la couleuvre agile bleue.

- Afin de démontrer que la préservation des espèces en voie de disparition peut être bénéfique pour la collectivité et l'économie de la région, l'organisation The Wilds of Pelee Island a organisé un festival des espèces en voie de disparition (Endangered Species Festival) sur l'île en 2001, en 2002 et en 2003. On estime que les retombées du festival pour l'économie de l'île Pelée se sont élevées à 16 000 $, ce qui a démontré que la conservation des espèces en voie de disparition et de leur habitat peut profiter à l'économie de l'île grâce à l'écotourisme. En 2003, le festival a coïncidé avec le 8e congrès annuel du Réseau canadien de conservation des amphibiens et des reptiles, qui a réuni plus de 220 personnes de l'Ontario, d'autres régions du Canada et des États-Unis (MacKinnon, 2005).

- En 2003, l'organisation The Wilds of Pelee Island a publié un guide en couleur de 72 pages intitulé Pelee Island Human and Natural History: Guide to a Unique Island Community. Le guide contenait des photos de la couleuvre agile bleue et d'autres espèces en péril et de l'information sur ces espèces.

Recherche et suivi

Le tableau 1 résume les études effectuées en date de 2002 portant sur les couleuvres agiles bleues de l'île Pelée.

Depuis 2002, J. Hathaway a dirigé des expéditions, des groupes de voyageurs et des corvées de remise en état de l'habitat sur l'île au mois de mai dans la plupart des années. Du fait que les observations de reptiles et d'amphibiens sont un des points saillants des visites guidées de J. Hathaway, et que ce dernier était membre de l'équipe de l'inventaire printanier (Willson, 2002), des observations de la couleuvre agile bleue ont été répertoriées dans des endroits connus pour être fréquentés par l'espèce (J. Hathaway, comm. pers., 2013). Au printemps 2013, des chercheurs de la Central Michigan University ont capturé des couleuvres agiles bleues afin de recueillir du matériel génétique (J. Crowley, comm. pers., 2013).

| Années | Chercheurs et références | Raison d'être de l'étude (objectifs) | Méthodes | Dates des travaux sur le terrain | Mentions ou résultats notables |

|---|---|---|---|---|---|

| 1976 | Campbell (1976) | Déterminer la situation de la couleuvre agile bleue sur l'île Pelée | Recherches intensives, relevés sur les routes | 2 au 12 mai, 30 mai au 4 juin, 9 au 13 juin, 16 au 19 juill., 24 au 27 sept. |

4 couleuvres agiles bleues capturées et 5 observées; outre cette étude, Campbell effectue des travaux sur le terrain de façon intermittente à l'île Pelée depuis 1970; mai 1971 : couleuvre agile bleue femelle trouvée près d'une vieille citerne à la pointe Fish (dernière couleuvre bleue agile aperçue à cet endroit) |

| 1978 | Ecologistics Limited (1979) | Déterminer si les sites d'excavation proposés (3 et 4) sur le chemin Browns sont un habitat important pour les couleuvres agiles | Recherches intensives et installation d'abris artificiels (bardeaux) | Juin à nov. 284,25 heures-personnes |

On confirme que les couleuvres agiles bleues sont extrêmement difficiles à repérer durant les mois d'été, car aucune couleuvre agile bleue n'a été observée |

| 1984 | Oldham (1984) | Documenter la présence de couleuvres agiles bleues dans la zone de la pointe Mill | Recherches intensives | 6 visites intermittentes (21,5 jours) du 5 avril au 24 sept. | 5 couleuvres agiles bleues capturées; 1 couleuvre agile bleue trouvée morte sur la route près de la zone de la pointe Mill; l'auteur a aussi cartographié 61 observations fiables de l'espèce faites de 1969 à 1984; 46 mentions fournies par C. Campbell |

| 1985 | Oldham (1985) | Documenter la présence de couleuvres agiles bleues dans la zone de la pointe Mill | Recherches intensives | 8 au 14 mai 40 heures-personnes |

Aucune couleuvre agile bleue observée à la pointe Mill; cependant, 3 individus observés ailleurs |

| 1991 | Campbell et Perrin (1991) | Formuler une recommandation de statut à l'échelle nationale sur la base de toutes les données disponibles | Examen des publications et des données | S.O. | Statut d'espèce en voie de disparition recommandé; le COSEPAC désigne officiellement la couleuvre agile bleue à titre d'espèce en voie de disparition au Canada |

| 1991 | Kamstra (1991) | Préparer le plan de rétablissement de la couleuvre agile bleue en Ontario | Examen des publications et des données | S.O. | Compte tenu des difficultés à repérer les couleuvres agiles bleues au moyen des méthodes de recherche habituelles, l'auteur recommande d'effectuer des relevés d'abris en planches et sur les routes ainsi que des études de radiotélémesure |

| 1992 | Équipe de rétablissement de la couleuvre agile bleue (Prevett, 1994, résumé dans Willson, 2000b) | Déterminer le caractère réalisable d'une étude de radiotélémesure | Recherches intensives, marquage-recapture | 2 mai, 21 sept., 4 oct. | 2 mai : 16 individus capturés, ce qui indique qu'une étude de radiotélémesure serait possible |

| 1992 | Kraus (1992) | Documenter la mortalité routière, installer des abris en planches et effectuer le suivi | Relevés sur la route et installation d'abris en planches | 2 mai au 15 juill. (intermittent) | 2 couleuvres agiles bleues trouvées mortes sur la route |

| 1993 1994 1995 |

Équipe de Guelph dirigée par Porchuk et Brooks (Porchuk, 1996; Brooks et Porchuk, 1997) |

Documenter la répartition, l'écologie et le comportement | Recherches intensives, marquage-recapture, radiotélémesure, relevés sur les routes | 20 avril au 16 oct. 31 mars au 22 oct., 14 avril au 27 sept. |

Données spatiales, écologiques et comportementales détaillées obtenues; habitats essentiels repérés |

| 1996 | Porchuk (données inédites, résumé dans Willson, 2000b) | Déterminer l'efficacité de construire des pièges dans les hibernacles et poursuivre le marquage-recapture | Marquage-recapture, pièges dans les hibernacles | 19 avril au 30 mai | Des couleuvres agiles bleues se montrent très fidèles à leur hibernacle |

| 1997 1998 1999 |

Équipe de Guelph dirigée par Willson et Brooks (Brooks et al., 2000) |

Poursuivre le suivi de la population de couleuvres agiles bleues dans la savane du chemin Browns | marquage-recapture, pièges dans les hibernacles, relevés sur les routes | 1 avril au 5 juin 1 avril au 13 sept. 1 avril au 1er juin |

Données de recapture d'individus à long terme remontant à 1992 |

| 1999 | Porchuk (1998) | Préparer un plan de rétablissement officiel pour le RESCAPÉ | Examen des publications et des données | S.O. | Mesures de rétablissement proactives nécessaires pour assurer la persistance de la couleuvre agile bleue sur l'île Pelée |

| 2000 2001 2002 |

Équipe du relevé printanier dirigée par Willson (2000b, 2001, 2002) | Effectuer des relevés systématiques pour documenter les tendances et la taille de la population | Recherches intensives le long de transects normalisés et dans des zones définies, marquage-recapture | 15 avril au 11 mai 13 avril au 12 mai, 14 avril au 15 mai |

Des techniques de relevé systématiques peuvent permettre d'obtenir des taux de capture propices à l'estimation de la taille de la population |

2 Rétablissement

2.1 Objectif de rétablissement

L’objectif de rétablissement de la couleuvre agile bleue en Ontario consiste à (1) à maintenir, ou si nécessaire, à augmenter l’abondance de sa population pour garantir sa pérennité; (2) augmenter le nombre de ses habitats, leur qualité et leur connectivité sur l’île Pelée; et (3) continuer à évaluer la faisabilité du rapatriement de l’espèce vers des parties continentales de son ancienne aire de répartition dans le Sud de l’Ontario.

2.2 Objectifs en matière de protection et de rétablissement

| N°. | Objectif en matière de protection ou de rétablissement |

|---|---|

| 1 | Protéger l’habitat et les interconnexions, et si possible, accroître la quantité et la qualité des habitats disponibles pour les couleuvres agiles bleues sur l’île Pelée. |

| 2 | Promouvoir la protection de l’espèce et de son habitat grâce à des lois, des politiques, des initiatives de gérance et des plans d’occupation des sols. |

| 3 | Réduire la mortalité en minimisant les menaces. |

| 4 | Combler les lacunes et surveiller la population de couleuvres agiles bleues. |

| 5 | Continuer à évaluer la faisabilité du rapatriement des couleuvres agiles bleues vers un endroit situé dans la partie continentale du Sud de l’Ontario. |

2.3 Approches de rétablissement

| Rétablissement | Priorité relative |

Échéancier relatif |

Volet du rétablissement |

Approche de rétablissement | Menaces ou lacunes dans les connaissances visées |

|---|---|---|---|---|---|

| 1. Protéger l’habitat et les interconnexions, et si possible, accroître la quantité et la qualité des habitats disponibles pour les couleuvres agiles bleues sur l’île Pelée. | Essentiel | Continu | Protection Gestion |

1.1 Augmenter la quantité d'habitat disponible pour la couleuvre agile bleue.

|

|

| 1. Protéger l’habitat et les interconnexions, et si possible, accroître la quantité et la qualité des habitats disponibles pour les couleuvres agiles bleues sur l’île Pelée. | Essentiel | Continu | Protection Gestion |

1.2 Évaluer la quantité et la qualité de l'habitat existant et potentiel de la couleuvre agile bleue.

|

|

| 1. Protéger l’habitat et les interconnexions, et si possible, accroître la quantité et la qualité des habitats disponibles pour les couleuvres agiles bleues sur l’île Pelée. | Nécessaire | Long terme | Gestion Intendance |

1.3 Élaborer et mettre en œuvre des pratiques exemplaires de gestion pour remettre en état et maintenir l'habitat de la couleuvre agile bleue.

|

|

| 2. Promouvoir la protection de l’espèce et de son habitat grâce à des lois, des politiques, des initiatives de gérance et des plans d’occupation des sols. | Essentiel | Continu | Protection Gestion |

2.1 Élaborer un règlement sur l'habitat et/ou une description de l'habitat pour la couleuvre agile bleue en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. |

|

| 2. Promouvoir la protection de l’espèce et de son habitat grâce à des lois, des politiques, des initiatives de gérance et des plans d’occupation des sols. | Essentiel | Court terme | Communications Éducation et sensibilisation |

2.2 Élaborer des pratiques exemplaires de gestion pour réduire autant que possible les impacts négatifs sur l'espèce.

|

|

| 2. Promouvoir la protection de l’espèce et de son habitat grâce à des lois, des politiques, des initiatives de gérance et des plans d’occupation des sols. | Nécessaire | Long terme | Intendance | 2.3 Mettre en œuvre un plan de sensibilisation pour informer les propriétaires fonciers à propos du Programme d'encouragement fiscal pour les terres protégées et du fonds d'intendance ainsi que des avantages qu'ils pourraient tirer en protégeant et en remettant en état l'habitat de la couleuvre agile bleue et d'autres espèces en péril. |

|

| 2. Promouvoir la protection de l’espèce et de son habitat grâce à des lois, des politiques, des initiatives de gérance et des plans d’occupation des sols. | Nécessaire | Continu | Communications Éducation et sensibilisation Intendance |

2.4 Produire des documents d'intendance.

|

|

| 2. Promouvoir la protection de l’espèce et de son habitat grâce à des lois, des politiques, des initiatives de gérance et des plans d’occupation des sols. | Nécessaire | Long terme | Communications Éducation et sensibilisation |

2.5 Produire des fiches de renseignements.

|

|

| 2. Promouvoir la protection de l’espèce et de son habitat grâce à des lois, des politiques, des initiatives de gérance et des plans d’occupation des sols. | Nécessaire | Long terme | Communications Éducation et sensibilisation |

2.6 Produire des guides éducatifs.

|

|

| 3. Réduire la mortalité en minimisant les menaces. | Bénéfique | Continu | Communications Éducation et sensibilisation |

3.1 Accroître les communications avec les propriétaires fonciers.

|

|

| 3. Réduire la mortalité en minimisant les menaces. | Bénéfique | Continu | Communications Éducation et sensibilisation |

3.2 Appuyer le Centre du patrimoine de l'île Pelée ainsi que les autres organisations de conservation et d'intendance de l'île afin qu'ils :

|

|

| 4. Combler les lacunes et surveiller la population de couleuvres agiles bleues. | Nécessaire | Continu | Suivi et évaluation | 4.1 Déterminer si les habitats d'hibernation, de nidification et d'abritement créés sont utilisés par les couleuvres agiles bleues.

|

|

| 4. Combler les lacunes et surveiller la population de couleuvres agiles bleues. | Nécessaire | Long terme | Recherche | 4.2 Effectuer des recherches sur les propriétés structurales et chimiques des sites d'hibernation et de nidification pour déterminer de quelle façon de tels habitats peuvent être créés pour maximiser la probabilité de leur utilisation par les couleuvres agiles bleues. |

|

| 4. Combler les lacunes et surveiller la population de couleuvres agiles bleues. | Nécessaire | Continu | Suivi et évaluation | 4.3 Effectuer le suivi de la population.

|

|

| 4. Combler les lacunes et surveiller la population de couleuvres agiles bleues. | Nécessaire | Continu | Suivi et évaluation | 4.4 Déterminer si les Dindons sauvages ont des effets négatifs sur la population de couleuvres agiles bleues. |

|

| 4. Combler les lacunes et surveiller la population de couleuvres agiles bleues. | Nécessaire | Continu | Suivi et évaluation | 4.5 Déterminer si des effets aigus sont causés par l'épandage de produits chimiques (p. ex. lorsqu'une couleuvre se nourrit dans un champ récemment traité) ou si la bioaccumulation de substances toxiques présente un risque pour les couleuvres agiles bleues. |

|

| 5. Continuer à évaluer la faisabilité du rapatriement des couleuvres agiles bleues vers un endroit situé dans la partie continentale du Sud de l’Ontario. | Bénéfique | Long terme | Recherche Gestion |

5.1 Déterminer le caractère réalisable d'une réintroduction.

|

|

Commentaires à l'appui des approches de rétablissement

Objectif 6 : Continuer à évaluer la faisabilité du rapatriement des couleuvres agiles bleues vers un endroit situé dans la partie continentale du Sud de l’Ontario.

Étant donné que la couleuvre agile bleue est disparue de la terre ferme en Ontario, une population ne peut pas s'y établir de nouveau de façon naturelle en l'absence de mesures de gestion active. On entend par réintroduction la mise en liberté délibérée d'individus d'une espèce dans une région où l'espèce était présente dans le passé (Reinert, 1991; Fischer et Lindenmayer, 2000). Des études antérieures sur d'autres espèces de serpents indiquent que bon nombre de tentatives de réintroduction échouent ou ont des résultats inconnus lorsque l'indicateur du succès est l'établissement d'une population viable et autonome (Dodd et Seigel, 1991; Fischer et Lindenmayer, 2000). Burke (1991) et Reinert (1991) recommandent de déterminer les causes probables du déclin (et non pas seulement de les présumer) de façon à ce qu'elles puissent être atténuées avant la réintroduction (Dodd et Seigel, 1991; Caughley, 1994; Fischer et Lindenmayer, 2000). La création d'un programme de suivi à long terme pour établir le succès et assurer la publication des résultats positifs et négatifs est fortement recommandée (Burke, 1991; Dodd et Seigel, 1991; Reinert, 1991; Fischer et Lindenmayer, 2000).

Toute zone de la terre ferme où la réintroduction est envisagée doit être inspectée en profondeur afin d'y confirmer la présence de variables clés pouvant contribuer à la survie de la couleuvre agile bleue (besoins spécifiques en matière d'habitat, disponibilité de proies, menaces, etc.). En outre, des ressources considérables doivent être engagées pour le suivi à long terme de toute population de couleuvres agiles bleues introduite afin d'évaluer le succès de la réintroduction. Dans le contexte de financement actuel pour les projets liés aux espèces en péril, un tel engagement à long terme (environ 10 ans) semble très improbable. Compte tenu des ressources et de l'expertise requises pour la réintroduction ainsi que de la rareté actuelle des ressources disponibles pour le rétablissement, il apparaît raisonnable de consacrer les ressources à des mesures de rétablissement ayant de plus grandes probabilités de réussite. La protection de la population existante sur l'île Pelée et l'amélioration de l'habitat sont moins risquées et semblent des solutions plus viables que la réintroduction (Reinert, 1991). M'Closkey et Hecnar (1996) ont effectué l'analyse de quatre lieux potentiels pour la réintroduction de la couleuvre agile bleue sur la terre ferme en Ontario. Ils ont conclu que la zone du parc provincial Pinery présente le plus de potentiel comme site de réintroduction, mais que les efforts de conservation devraient plutôt être concentrés sur la population existante de l'île Pelée.

2.4 Aire à considérer dans l'élaboration d'un règlement sur l'habitat

En vertu de la LEVD de 2007, le programme de rétablissement doit comporter une recommandation au ministre des Richesses naturelles concernant l'aire qui devrait être prise en considération lors de l'élaboration d'un règlement sur l'habitat. Un tel règlement est un instrument juridique qui prescrit une aire qui sera protégée à titre d'habitat de l'espèce. La recommandation énoncée ci-après par les auteurs sera l'une des nombreuses sources prises en compte par le ministre lors de l'élaboration d'un règlement sur l'habitat pour cette espèce.

Les trois types d’habitat les plus importants pour la couleuvre agile bleue, en ordre d’importance, sont : 1) l’habitat d’hibernation, 2) l’habitat de nidification; 3) l’habitat d’abritement (c. à d. des éléments qui facilitent la mue, la digestion et la protection contre les prédateurs) (Porchuk et Willson, données inédites). Ces trois types d’habitats sont les plus importants pour le maintien d’une population viable, mais d’autres habitats utilisés pour l’alimentation, l’accouplement et le déplacement sont nécessaires pour assurer la persistance de la population (Porchuk, 1996, 1998). Tous ces types d’habitats sont nécessaires pour que les individus de l’espèce puissent accomplir leur cycle vital et, par conséquent, ils devraient être prescrits par un règlement sur l’habitat de la couleuvre agile bleue.

Compte tenu de l’importance des habitats d’hibernation et de nidification et de leur sensibilité aux perturbations, il est recommandé que ces éléments soient reconnus comme étant très sensibles à l’altération. De plus, les abris utilisés par au moins deux couleuvres agiles bleues (c.-à-d. les abris collectifs) devraient également être reconnus comme étant très sensibles à l’altération. Les couleuvres agiles bleues font preuve de fidélité à l’égard de tous ces types d’habitats, particulièrement aux lieux utilisés pour l’hibernation (Porchuk, 1996; Porchuk et Willson, données inédites).

Habitat d'hibernation

Voici des recommandations supplémentaires relatives à l’habitat d’hibernation à considérer dans un règlement sur l’habitat :

- un habitat d'hibernation devrait être protégé jusqu'à ce qu'il soit démontré qu'il n'est plus en mesure de remplir cette fonction;

- la zone dans un rayon de 120 m autour d’un élément d’hibernation identifié (site unique ou complexe d’hibernation) devrait être réglementée à titre d’habitat et reconnue comme étant très sensible à l’altération.

Justification

Les évaluations du caractère convenable d’une zone en tant qu’habitat d’hibernation pourraient comprendre un suivi à long terme de l’utilisation d’un site par des couleuvres agiles bleues ou l’évaluation de l’état physique d’un site (p. ex. un site instable sur le plan structural pourrait se détériorer sous l’action des éléments ou changer à un point tel que l’accès aux cavités intérieures devienne impossible). La zone dans un rayon de 120 m autour d’un élément d’hibernation identifié devrait être réglementée à titre d’habitat pour s’assurer que les trous non répertoriés dans le substrat pouvant permettre d’accéder à des éléments souterrains sont protégés. Des études sur l’île Pelée réalisées par B. Porchuk et R. Willson (données inédites) ont répertorié des complexes d’hibernation ayant jusqu’à 120 m de diamètre; par conséquent, la réglementation d’une zone dans un rayon de 120 m autour de l’élément d’hibernation permettrait de s’assurer que la majeure partie des complexes est protégée.

Habitat de nidification et habitat d'abritement collectif

Voici des recommandations supplémentaires relatives à l’habitat de nidification et à l’habitat d’abritement à considérer dans un règlement sur l’habitat :

- un habitat de nidification ou d’abritement collectif (c.-à-d. abris utilisés par au moins deux individus) naturel qui a été utilisé à une période ou à une autre au cours des trois années précédentes devrait être protégé;

- un habitat de nidification ou d’abritement collectif (c.-à-d. abris utilisés par au moins deux individus) artificiel devrait être protégé du moment où son utilisation est documentée jusqu’au 30 novembre suivant;

- la zone dans un rayon de 30 m autour des limites d’un élément de nidification devrait être réglementée à titre d’habitat et reconnue comme étant très sensible à l’altération.

Justification

Il est recommandé que la zone dans un rayon de 30 m à partir des limites d’un élément de nidification soit protégée en vertu d’un règlement pour s’assurer que les propriétés thermiques de l’habitat sont maintenues. Étant donné que les habitats de nidification se trouvent souvent à la lisière de zones arborées, particulièrement le long de la rive est (Porchuk, 1996), la protection de l’habitat dans cette zone devrait permettre de s’assurer qu’aucun arbre n’est abattu, de façon à empêcher une modification du rayonnement solaire atteignant l’élément de nidification.

Habitat d'alimentation et habitat d'accouplement

Les habitats d’alimentation et d’accouplement devraient être reconnus comme étant modérément sensibles à l’altération. L’étendue spatiale des habitats d’alimentation, d’accouplement et de déplacement est beaucoup plus grande que celle des habitats d’hibernation, de nidification et d’abritement. Par exemple, un élément de nidification situé dans une section partiellement décomposée d’arbre tombé au sol peut mesurer un mètre sur deux. En revanche, il convient de définir les habitats d’alimentation et d’accouplement à l’échelle de la communauté écologique (p. ex. savane, terrain boisé) et ces zones ont généralement une superficie de plusieurs hectares.

Il est recommandé de réglementer les types de communautés écologiques suivants sur l'île Pelée à titre d'habitats d'alimentation et d'accouplement, lorsqu'ils sont présents dans un rayon de 2 300 m autour d'une observation fiable de couleuvre agile bleue :

- alvars (boisés, à arbustes ou ouverts);

- fourré;

- savane;

- terrain boisé;

- lisière (y compris les haies et les bandes de végétation riveraine en bordure de chenaux).

Exception faite de la végétation de lisière, les types de communautés écologiques mentionnés ci-dessus sont censés correspondre avec la classification écologique des terres de Lee et al. (1998). Cette classification a été adoptée par CNC (NCC, 2008) dans ses lignes directrices sur la gestion des alvars de l'île Pelée. En accord avec la définition utilisée dans les analyses de l'habitat de Porchuk (1996), l'habitat de lisière est défini comme s'étendant sur cinq mètres de part et d'autre de l'interface entre les deux communautés adjacentes (p. ex. forêt-terrain boisé, marais-fourré). Par exemple, là où il y a une transition entre une forêt et un champ agricole, l'habitat de lisière s'étend cinq mètres dans la forêt et cinq mètres dans le champ agricole. Les haies et la majorité des bandes de végétation riveraine en bordure de chenaux sont considérées comme un habitat de lisière aux termes de cette définition.

Justification

Les activités d'alimentation et d'accouplement se déroulent le plus souvent, mais pas exclusivement, dans ces types de communautés écologiques (Porchuk, 1996; Brooks et Porchuk, 1997).