Évaluation du Programme de réinstallation des réfugiés

Division de l’évaluation

Direction générale de la vérification et de l’évaluation

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Août 2024

Table des matières

- Résumé

- Plan d’action de réponse de la direction

- Liste des acronymes

- Liste des figures

- Aperçu du Programme de réinstallation des réfugiés

- Contexte de l’évaluation

- Méthodologie

- Limites et stratégies d’atténuation

- Profil des réfugiés réinstallés

- Profil des réfugiés réinstallés : données sociodémographiques

- Constatations de l’évaluation

- Conclusions et recommandations

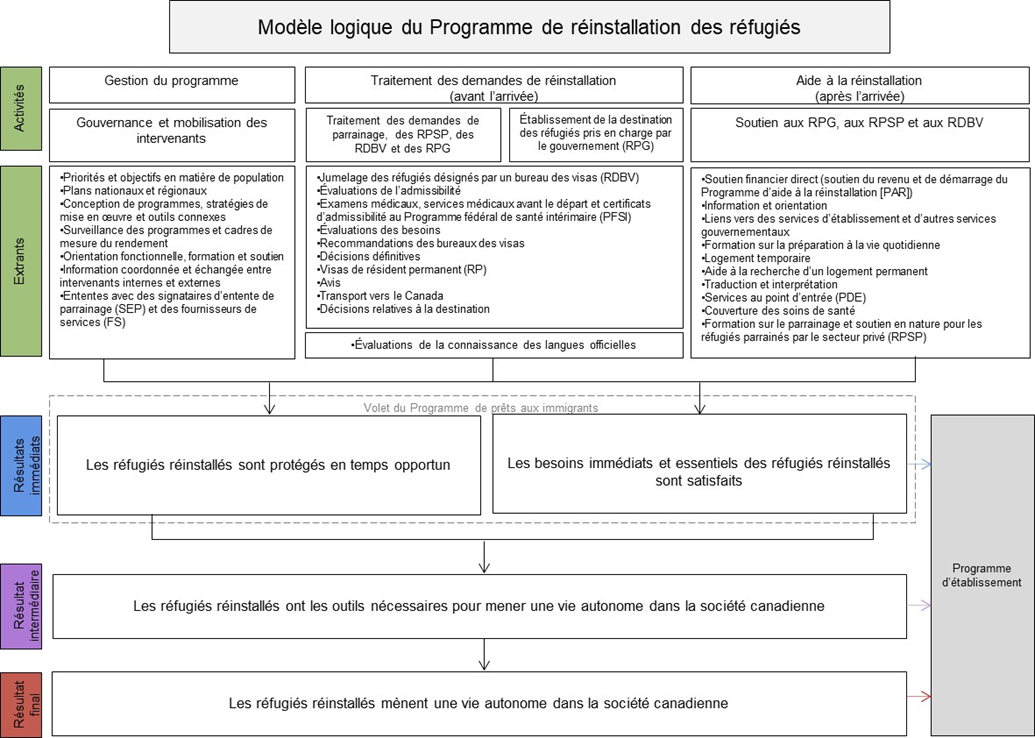

- Annexe A : Modèle logique du Programme de réinstallation des réfugiés

- Notes de bas de page

Résumé

Contexte

Le présent rapport présente les constatations de l’évaluation du Programme de réinstallation des réfugiés d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). L’évaluation a été menée conformément aux exigences de la Politique sur les résultats du Conseil du Trésor et portait sur la pertinence, le rendement et la gouvernance du programme, de janvier 2016 à décembre 2021.

L’objectif de cette évaluation consistait à déterminer si le programme avait permis d’obtenir les résultats escomptés. L’évaluation portait également sur les points forts et les limites de conception du programme, ainsi que sur l’intégrité et la gestion du programme, y compris la clarté et la pertinence des rôles et des responsabilités des partenaires.

Résumé des principales constatations

L’évaluation a permis de constater que le programme repose sur une justification claire et solide et qu’il cadre bien avec les objectifs du gouvernement du Canada (GdC), notamment pour ce qui est de sauver des vies et d’offrir une protection. Le programme a été mis à profit pour gérer des crises humanitaires, même si cela a parfois eu pour effet de réduire l’attention portée aux objectifs habituels de réinstallation. En outre, le fait de donner la priorité à certains groupes contribue à un accès potentiellement inéquitable à une protection opportune, de même qu’à des préoccupations concernant le recours à des politiques d’intérêt public. La gouvernance du programme demeure un défi, au regard des répercussions négatives sur la coordination et la communication internes, ainsi que sur les relations avec les intervenants externes.

Le programme répond aux besoins immédiats et essentiels des réfugiés, mais les réfugiés pris en charge par le gouvernement (RPG) éprouvent des difficultés à voir leurs besoins satisfaits par rapport aux réfugiés parrainés, en particulier lors des périodes d’arrivées massives. Les difficultés rencontrées pour trouver un logement permanent ont eu des répercussions sur l’aide au revenu et la prestation de services, et l’aide au revenu demeure insuffisante pour répondre aux besoins fondamentaux des réfugiés. Enfin, le résultat ultime des réfugiés vivant de manière indépendante et la manière dont le programme contribue à ce résultat ne sont pas claires.

Recommandations

À la lumière de ces résultats, l’évaluation propose les recommandations ci-dessous.

- IRCC devrait revoir les objectifs du Programme de réinstallation des réfugiés pour clarifier et actualiser son cadre de mesure du rendement, afin de s’assurer que les résultats attendus, les indicateurs et les cibles sont clairs et adaptés au rôle du programme.

- IRCC devrait clarifier et communiquer les rôles et responsabilités internes en matière de réinstallation, et améliorer la communication et la coordination sur le plan opérationnel et avec les intervenants externes.

- IRCC devrait élaborer et mettre en œuvre une stratégie pour traiter les conséquences des séjours prolongés dans des hébergements temporaires, qui garantirait une prestation opportune et cohérente des services du Programme d’aide à la réinstallation (PAR) aux RPG.

- IRCC devrait intégrer au Cadre de réponse aux crises une stratégie visant à garantir des services efficaces et équitables pendant les périodes d’arrivées massives.

- IRCC devrait examiner plus régulièrement les mécanismes de soutien du revenu pour s’assurer que les taux sont harmonisés avec l’aide sociale provinciale/territoriale et qu’ils répondent aux besoins fondamentaux des RPG.

- En tenant compte des préoccupations des répondants concernant les exigences du Programme de parrainage privé de réfugiés, IRCC devrait :

- élaborer et mettre en œuvre des mesures visant à atténuer l’incidence de la migration secondaire sur les répondants;

- collaborer avec les partenaires chargés de la mise en œuvre du programme afin d’aider à relever les défis rencontrés pour répondre aux exigences du programme et prendre des mesures appropriées à cette fin.

Plan d’action de réponse de la direction

Recommandation 1

L’évaluation a montré que le résultat ultime du Programme de réinstallation des réfugiés, à savoir une vie autonome, n’est pas clairement défini ou convenu en ce qui concerne des mesures telles que l’aide sociale et l’utilisation des services d’établissement. De plus, les attentes du programme en matière d’emploi ne sont pas claires, y compris en ce qui concerne les réfugiés qui devraient se trouver un emploi et les délais à respecter à cet égard.

Par ailleurs, il a été constaté que le Programme de réinstallation des réfugiés s’appuie sur le Programme d’établissement pour atteindre ce résultat ultime. Les personnes interrogées ont exprimé des doutes sur le fait que le Programme de réinstallation des réfugiés dispose des mécanismes appropriés pour influencer les résultats à long terme, et cette dépendance à l’égard du Programme d’établissement a créé une certaine confusion quant aux résultats attendus, soulignant la nécessité de reconfirmer les objectifs respectifs de ces deux programmes.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) devrait revoir les objectifs du Programme de réinstallation des réfugiés pour clarifier et actualiser son cadre de mesure du rendement, afin de s’assurer que les résultats attendus, les indicateurs et les cibles sont clairs et adaptés au rôle du programme.

Réponse: IRCC souscrit à la recommandation.

Au moment où les besoins de protection des réfugiés atteignent des niveaux sans précédent et où de nouvelles crises humanitaires surviennent partout dans le monde, le Programme de réinstallation des réfugiés continuera d’être un moyen essentiel pour offrir une protection aux personnes déplacées qui ont besoin d’une solution durable.

Compte tenu de l’évolution constante du paysage mondial de la protection des populations et des sollicitations de plus en plus fréquentes afin de tirer parti du Programme de réinstallation des réfugiés pour faire face aux crises émergentes et pour venir au secours des populations cibles qui se trouvent en situation de crise, il serait opportun d’évaluer le Programme et ses objectifs afin de s’assurer de leur clarté et de leur adaptation au but visé.

De plus, les objectifs politiques déclarés du programme se concentrent sur sa capacité à offrir une protection efficace, tandis que la majorité des résultats sont axés sur l’intégration des clients individuels.

En 2024, IRCC a élaboré un nouveau modèle logique combiné pour le Programme d’aide à la réinstallation (PAR) et le Programme d’établissement afin d’harmoniser leurs objectifs en ce qui concerne les aides fournies aux réfugiés réinstallés après leur arrivée au Canada. Ce modèle logique actualisé a été élaboré pour soutenir le récent appel à propositions du PAR et du Programme d’établissement. Ce travail contribuera à distinguer les résultats liés aux activités préalables à l’arrivée et aux aides au Canada, et à élaborer des indicateurs de rendement appropriés.

| Mesure | Responsabilisation | Date d’achèvement |

|---|---|---|

Mesure 1A: En tenant compte de la révision récente du Modèle logique du PAR et de l’établissement, entreprendre un examen complet du modèle logique du Programme de réinstallation des réfugiés, y compris la validation des objectifs fondamentaux du programme. |

Responsable: Direction générale des politiques de réinstallation Soutien: Direction générale pour l’établissement des arrivées massives, Direction générale des politiques de l’établissement et de l’intégration, Coordination des interventions en cas de crises internationales – Opérations de réinstallation, Politiques sur les réponses migratoires |

T1 2025-26 |

| Mesure 1B: Mettre à jour le profil d’information sur le rendement et demander l’approbation de la table de gestion des programmes (TGP) et du Comité de la mesure du rendement et de l’évaluation (CMRE). | Identique à la mesure 1A. | T2 2025-26 |

Recommandation 2

L’évaluation a montré que la gouvernance interne demeure un défi pour le Programme de réinstallation des réfugiés. La gouvernance du programme est complexe et fragmentée entre de multiples directions générales et secteurs, ce qui contribue à un manque de clarté sur les rôles et responsabilités internes et à des problèmes de communication et de coordination internes, en particulier au niveau opérationnel. De plus, les problèmes de gouvernance ont été ressentis comme ayant des répercussions négatives sur les relations d’IRCC avec les intervenants externes.

Il convient de reconnaître qu’une importante restructuration du ministère a eu lieu en 2023, ce qui a commencé à résoudre les problèmes de gouvernance et de coordination.

IRCC devrait clarifier et communiquer les rôles et responsabilités internes en matière de réinstallation, et améliorer la communication et la coordination sur le plan opérationnel et avec les intervenants externes.

Réponse: IRCC souscrit à la recommandation.

Les résultats de l’évaluation concernant la gouvernance du programme reflètent une période antérieure à une réorganisation majeure du Ministère, qui visait à résoudre ces problèmes. Les changements et initiatives décrits ci-dessous ont déjà eu lieu et répondent à cette recommandation.

Dans le cadre de la réorganisation d’IRCC annoncée en septembre 2023, un certain nombre de changements ont été opérés dans l’ensemble du Ministère, avec des répercussions directes sur la gestion du Programme de réinstallation. Les principaux points sont les suivants:

- Création du nouveau Secteur des affaires internationales et de l’intervention en cas de crise.

- Les fonctions opérationnelles et politiques liées à la sélection et aux préparatifs avant l’arrivée dans le cadre du Programme de réinstallation sont regroupées sous la responsabilité d’un sous ministre adjoint (SMA) dans le nouveau Secteur d’octroi de l’asile et de réinstallation des réfugiés.

Une restructuration ultérieure a permis de regrouper ces mêmes fonctions opérationnelles et politiques au sein d’une nouvelle Direction générale du Programme de réinstallation. La somme de ces changements a permis de consolider les responsabilités des cadres supérieurs, tout en rassemblant les équipes de travail pour une meilleure coordination.

En mai 2021, le Réseau de l’établissement (RE) a regroupé ses activités de réinstallation sous la responsabilité de la Division des opérations de réinstallation (DOR-RE). En septembre 2023, les fonctions politiques au Canada liées à la réinstallation et à l’intervention en cas de crises ont été regroupées au sein de la Direction générale pour l’établissement des arrivées massives. En février 2022, un comité des DG sur la réinstallation a été mis en place et des réunions des SMA sont également convoquées en cas de besoin.

En ce qui concerne les intervenants externes, en juin 2023, un rôle de liaison avec les signataires d’entente de parrainage (SEP) a été créé pour mieux répondre à leurs demandes de renseignements, leur prêter assistance dans les cas complexes et leur offrir d’autres aides utiles.

Afin de répondre pleinement à la recommandation, IRCC pourrait, comme prochaine étape, communiquer plus systématiquement les informations relatives à ces changements organisationnels aux principaux groupes d’intervenants en matière de réinstallation.

| Mesure | Responsabilisation | Date d’achèvement |

|---|---|---|

Mesure 2A : Les points focaux d’IRCC pour ses relations avec les principaux intervenants externes fourniront une vue détaillée des changements organisationnels, des rôles et responsabilités et des correspondants clés lors des prochaines réunions de chaque groupe (par exemple, réunion ONG– gouvernement avec le conseil des SEP, Appartenir au-delà des frontières, groupe de travail sur les réfugiés pris en charge par le gouvernement [RPG]-PAR). |

Responsable: Direction générale des politiques de réinstallation Soutien: Coordination des interventions en cas de crises internationales – Opérations de réinstallation, Direction générale pour l’établissement des arrivées massives, Réseau d’établissement |

T3 2024-25 |

Recommandation 3

L’évaluation a révélé que les séjours prolongés dans des logements temporaires sont une préoccupation croissante et peuvent avoir des conséquences négatives sur l’aide et les services offerts aux réfugiés. Alors que les documents internes indiquent que les réfugiés sont censés passer d’une à trois semaines dans des logements temporaires, les preuves ont laissé penser que la plupart des RPG y passent au moins un mois.

L’évaluation a révélé que les séjours prolongés peuvent limiter l’aide financière globale que les RPG reçoivent et peuvent entraîner des retards, des doublons ou une perte d’efficacité des services essentiels. Des inquiétudes ont également été exprimées quant au fait que les séjours prolongés peuvent retarder l’indépendance des réfugiés ou rendre plus difficile l’adaptation des réfugiés à leur logement permanent.

IRCC devrait élaborer et mettre en œuvre une stratégie pour traiter les conséquences des séjours prolongés dans des hébergements temporaires, qui garantirait une prestation opportune et cohérente des services du PAR aux RPG.

Réponse: IRCC souscrit à la recommandation.

Les admissions de RPG ont considérablement augmenté ces dernières années, passant d’environ 10 800 en 2021 à plus de 23 900 en 2023, principalement dans le contexte de l’initiative de réinstallation des Afghans, ce qui exerce une pression importante sur les organisations de fournisseurs de services (FS). Cette situation a entraîné une pression sur les séjours dans des logements temporaires; depuis la pandémie de COVID-19 et dans le contexte des arrivées massives, la durée des séjours dans des logements temporaires a encore augmenté. Toutefois, les admissions de RPG devraient diminuer de manière considérable au cours des prochaines années en fonction du plan pluriannuel des niveaux d’immigration.

Plusieurs stratégies ont été mises en œuvre pour soutenir et gérer les arrivées et les capacités avec les FS, à savoir:

- Volumétrie : Le ministère ajuste chaque année les objectifs communautaires et cherche à améliorer en permanence la correspondance entre les arrivées, les FS et les capacités communautaires.

- Capacité : Depuis 2022, IRCC a encouragé les FS à désigner des coordinateurs spécifiques en matière de logement et a apporté son soutien aux liaisons avec les propriétaires dans les grands centres urbains où les FS estiment que cela serait bénéfique. De plus, IRCC a organisé un événement national à l’intention des propriétaires de logements, en collaboration avec le secrétariat des FS du PAR. IRCC a augmenté le financement du développement professionnel du personnel des FS du PAR, et il y a maintenant une réunion virtuelle trimestrielle avec le personnel consacré à la recherche de logement pour assurer une intégration efficace du nouveau personnel et une mise en commun rapide des meilleures pratiques.

- Soutien du revenu : Le soutien du revenu mis à la disposition des clients du PAR dans un marché du logement difficile détermine également la rapidité avec laquelle les FS du PAR peuvent aider les clients à obtenir un logement permanent. Depuis la période d’évaluation, IRCC a procédé à deux révisions de taux qui ont permis d’actualiser les indemnités fédérales et de s’aligner sur les modifications des taux d’aide sociale provinciaux, et se tourne vers un révision de taux régulière pour se tenir au courant autant que possible.

- IRCC a également lancé l’Initiative de supplément au loyer (ISL) en tant que programme pilote limité dans le temps ayant pour but de combler l’écart entre les coûts réels de location et l’aide financière fournie aux RPG pour leur permettre de trouver un logement, et évalue actuellement les résultats de cette initiative.

- Gestion des cas complexes : IRCC a reconnu une typologie de clients qui séjournent pendant des périodes prolongées dans des hébergements au delà du volume des arrivées. En conséquence, en 2022, IRCC a créé une équipe nationale chargée des cas complexes et a financé des postes pour les cas complexes dans les FS du PAR qui en avaient un besoin avéré.

- Enfin, IRCC a publié des orientations fonctionnelles et a travaillé avec les FS du PAR pour s’assurer que les paramètres du programme sont respectés en ce qui concerne le nombre d’options d’hébergement permanent présentées aux clients pendant qu’ils sont dans des hébergements temporaires financés par IRCC.

| Mesure | Responsabilisation | Date d’achèvement |

|---|---|---|

Mesure 3A: Affiner la stratégie pour suivre avec précision le rythme et les arrivées afin d’aider au mieux les clients dès leur arrivée et d’assurer leur départ des logements et leur accès aux services en temps voulu. |

Responsable: Réseau de l’établissement Soutien: Direction générale pour l’établissement des arrivées massives, Coordination des interventions en cas de crises internationales – Opérations de réinstallation, Direction générale de la migration et de la santé, Direction générale du Programme de réinstallation |

T4 2024-25 |

| Mesure 3B: Entreprendre l’analyse des études sur les capacités communautaires. Fournir des ressources aux FS afin de les aider à assurer la libération des logements dans les meilleurs délais. | Identique à la mesure 3A. | T3 2024-25 |

| Mesure 3C: Élaborer un tableau de bord des normes de service nationales pour le suivi du soutien du revenu du PAR. | Identique à la mesure 3A. | T3 2024-25 |

| Mesure 3D: Inciter les partenaires internes à établir une stratégie/un cadre pour répondre aux besoins complexes, y compris l’élaboration d’une définition normalisée des cas complexes. | Identique à la mesure 3A. | T4 2024-25 |

Recommandation 4

Bien que les données d’IRCC ne fassent pas de distinction entre les arrivées massives et les arrivées régulières, les données portent à croire que les RPG arrivant lors des années d’arrivées massives sont moins susceptibles de recevoir des services durant leurs premières semaines au Canada, ou de déclarer que les services qu’ils ont reçus ont répondu à leurs besoins. Il a été constaté que les arrivées massives augmentent le temps passé dans des logements temporaires, ce qui a des répercussions sur la rapidité et la qualité des services immédiats offerts aux RPG. De plus, l’évaluation a fait état de préoccupations liées à l’équité de la prestation de services pendant les périodes d’arrivées massives, ainsi que d’incidences sur les effectifs et les capacités des FS du PAR. Par ailleurs, il a été noté que le personnel des FS peut être trop occupé pour fournir un soutien personnalisé aux réfugiés pendant ces périodes.

IRCC devrait intégrer au Cadre de réponse aux crises une stratégie visant à garantir des services efficaces et équitables pendant les périodes d’arrivées massives.

Réponse: IRCC souscrit à la recommandation.

Les admissions de RPG ont considérablement augmenté ces dernières années, passant d’environ 10 800 en 2021 à plus de 23 900 en 2023, principalement dans le contexte de l’initiative de réinstallation des Afghans. Cette augmentation du nombre de clients a mis à rude épreuve les FS qui assurent des services immédiats et essentiels dans le cadre du PAR. L’élaboration d’une stratégie de prestation de services lors d’éventuelles périodes d’arrivées massives permettra d’améliorer l’efficacité et l’équité des services du PAR. Cette stratégie pourrait être un outil relevant du nouveau Cadre de réponse aux crises d’IRCC, destiné à soutenir les arrivants en temps de crise.

IRCC s’est engagé à élaborer ce Cadre de réponse aux crises dans son rapport d’octobre 2023 intitulé Un système d’immigration pour l’avenir du Canada, à améliorer la prise de décision et à promouvoir l’équité en ce qui concerne les crises, notamment en mettant en œuvre un processus plus prévisible et des critères cohérents pour évaluer les situations émergentes, ainsi que des outils pour guider l’analyse politique, la conception et la mise en œuvre des programmes, l’évaluation et l’engagement continu avec les provinces/territoires (PT), les partenaires et les intervenants.

Dans le contexte des travaux en cours sur le Cadre, IRCC étudie également l’élaboration de nouveaux outils pour fournir des mesures de soutien et des services aux personnes arrivant au Canada par les parcours de résidence temporaire (RT) et de résidence permanente (RP) de crise, qui se situent en dehors des parcours existants de réinstallation des réfugiés du Canada, dans le but d’aider à réduire les pressions exercées sur les FS dans le contexte de la crise, ce qui pourrait à son tour améliorer les services fournis aux clients, y compris les immigrants arrivés en situation de crise et les RPG.

IRCC a travaillé en étroite collaboration avec les fournisseurs du PAR pendant cette période d’arrivées massives, avec l’aide d’un secrétariat des FS du PAR financé par IRCC. IRCC a l’intention de continuer à appuyer ce secrétariat afin que les FS du PAR puissent conserver les enseignements tirés de cette période et la capacité de monter en puissance, le cas échéant, pour atteindre les objectifs fixés en matière de RPG.

| Mesure | Responsabilisation | Date d’achèvement |

|---|---|---|

Mesure 4A: Élaborer une stratégie visant à garantir la prestation efficace et équitable des services du PAR aux RPG pendant les périodes d’arrivées massives. |

Responsable: Réseau d’établissement Soutien: Direction générale pour l’établissement des arrivées massives |

T4 2024-25 |

Mesure 4B: Continuer à soutenir le secrétariat national des FS du PAR afin d’assurer une coordination solide entre IRCC et les FS lors des périodes d’arrivées massives par l’entremise de l’appel de propositions 2024. |

Responsable: Réseau d’établissement Soutien: Direction générale pour l’établissement des arrivées massives |

T1 2025-26 |

Mesure 4C: Dans le contexte du nouveau Cadre d’intervention de crise, élaborer de nouveaux outils pour fournir un soutien et des services aux personnes arrivant au Canada en raison d’une réponse migratoire à une crise. |

Responsable: Direction générale pour l’établissement des arrivées massives Soutien: Direction générale des politiques sur les réponses migratoires, Réseau d’établissement |

T2 2025-26 |

Recommandation 5

L’évaluation a révélé que les taux de soutien du revenu du PAR restent insuffisants pour répondre aux besoins immédiats et essentiels des réfugiés. Même si les taux de soutien au revenu se veulent en adéquation avec les taux d’aide sociale provinciaux ou territoriaux, ils sont inférieurs à la mesure officielle de la pauvreté au Canada et n’ont pas suivi l’évolution du coût de la vie ou de l’inflation, en particulier en ce qui concerne les coûts du logement. La grande majorité des réfugiés interrogés ont déclaré avoir dû travailler parce que le soutien au revenu était insuffisant pour couvrir leurs besoins de base. L’évaluation a également révélé un recours important aux banques alimentaires parmi les réfugiés, en particulier les RPG qui comptent uniquement sur le soutien du revenu du PAR.

En mars 2023, IRCC a mis en place l’Initiative de supplément au loyer (ISL) afin de contribuer à combler le déficit d’accessibilité au logement et d’aider les réfugiés à obtenir un logement permanent. L’ISL offre une allocation complémentaire aux réfugiés pour répondre à leurs besoins en matière de logement. En partant d’initiatives aussi novatrices que celle-ci:

IRCC devrait examiner plus régulièrement les mécanismes de soutien du revenu pour s’assurer que les taux sont harmonisés avec l’aide sociale provinciale/territoriale et qu’ils répondent aux besoins fondamentaux des RPG.

Réponse: IRCC souscrit à la recommandation.

Compte tenu des conclusions de l’évaluation selon lesquelles le soutien du revenu du PAR est insuffisant pour permettre aux RPG de satisfaire leurs besoins fondamentaux, il est nécessaire d’étudier les possibilités de mieux répondre à ces besoins.

Le soutien du revenu du PAR comprend des allocations mensuelles pour le logement, la nourriture et les frais accessoires. Ces allocations doivent être harmonisées avec les taux d’aide sociale de la province où vit le RPG, comme indiqué dans les conditions générales du PAR. Les RPG bénéficient ainsi d’un niveau de soutien financier semblable à celui dont jouissent les Canadiens dans le besoin, et d’une transition en douceur vers l’aide sociale provinciale (pour les RPG qui en ont besoin), une fois que la période du PAR prend fin. Lorsque les provinces actualisent leurs taux d’aide sociale, par exemple en raison de l’augmentation du coût de la vie, IRCC suit le mouvement pour maintenir la parité.

Le soutien du revenu du PAR comprend également des allocations nationales, dont une allocation unique de démarrage pour l’achat de meubles et d’articles ménagers de première nécessité, et un supplément mensuel pour le logement. IRCC fixe ces taux indépendamment des taux provinciaux d’aide sociale, en fonction d’une évaluation des coûts réels.

IRCC a récemment achevé la révision des taux de soutien du revenu du PAR. À la lumière de cet examen, les taux pour la plupart des clients ont été relevés le 1er juin 2024, par rapport aux taux provinciaux en vigueur en décembre 2022. Les changements varient selon la province et la composition de la famille. Les taux de soutien du revenu du PAR ont été actualisés pour la dernière fois à l’automne 2021. Pour mieux faire face à l’augmentation du coût de la vie, IRCC a l’intention d’entreprendre des révisions régulières des taux de soutien du revenu du PAR, la prochaine révision des taux étant prévue à l’automne 2024, les taux actualisés entrant en vigueur au milieu ou à la fin de l’année 2025.

Compte tenu de la crise actuelle du logement, et pour aider les RPG à faire face à la hausse rapide des coûts de logement, IRCC a mis en œuvre un programme pilote en mars 2022, appelé Initiative de supplément au loyer (ISL), visant à fournir aux RPG une allocation exceptionnelle de soutien du revenu supplémentaire pour couvrir les coûts réels du logement. Ce projet pilote doit prendre fin en décembre 2024. IRCC procède actuellement à l’analyse de ce projet pilote, afin d’éclairer les options permettant de mieux répondre aux besoins des RPG en matière de logement une fois que le projet sera arrivé à son terme.

IRCC procède également à une analyse de la mesure d’incitation à l’emploi du PAR, afin de s’assurer qu’elle encourage les RPG à accéder au marché du travail et non qu’elle ne les en dissuade.

| Mesure | Responsabilisation | Date d’achèvement |

|---|---|---|

Mesure 5A: Procéder régulièrement à un examen des taux de soutien du revenu dans le cadre du PAR, afin de s’assurer que la parité avec les taux d’aide sociale provinciaux est maintenue en temps opportun. |

Responsable: Direction générale pour l’établissement des arrivées massives Soutien: Réseau d’établissement |

T4 2024-25, en cours |

Mesure 5B: Achever l’analyse de l’efficacité et des effets de l’ISL afin d’éclairer la décision relative à l’avenir du projet pilote. |

Identique à la mesure 5A. | T4 2024-25 |

| Mesure 5C: Achever l’analyse de la mesure d’incitation à l’emploi de 50 %, afin de déterminer les éventuelles adaptations à y apporter. | Identique à la mesure 5A. | T4 2024-25 |

Recommandation 6

L’évaluation a révélé que si le parrainage privé des réfugiés fonctionnait bien dans l’ensemble, les répondants font face à certains défis. La migration secondaire des réfugiés parrainés présente des difficultés pour les répondants, qui sont confrontés à des charges administratives ou financières et à des pénalités potentielles de parrainage.

De plus, bien que le programme ait amélioré la surveillance, l’évaluation a révélé que les répondants qui parrainent des membres de leur famille peuvent éprouver des difficultés à satisfaire aux exigences du programme et à démontrer qu’ils bénéficient d’un soutien adéquat.

En tenant compte des préoccupations des répondants concernant les exigences du Programme de parrainage privé de réfugiés, IRCC devrait:

- a) élaborer et mettre en œuvre des mesures visant à atténuer l’incidence de la migration secondaire sur les répondants;

- b) collaborer avec les partenaires chargés de la mise en œuvre du programme afin d’aider à relever les défis rencontrés pour répondre aux exigences du programme et prendre des mesures appropriées à cette fin.

6.a) Les politiques et pratiques actuelles d’IRCC dans ce domaine visent à réduire le plus possible les conséquences de la migration secondaire pour les répondants. Lorsque la migration secondaire a lieu et que les répondants ne peuvent pas satisfaire à de nouvelles exigences, une rupture de parrainage non punitive est déclarée et il n’y a pas d’évaluation de la faute si le répondant peut prouver qu’il a tenté de satisfaire à ces exigences.

Des travaux sont en cours pour répondre aux préoccupations des répondants concernant la migration secondaire, notamment en améliorant les informations que les réfugiés reçoivent à ce sujet avant et après leur arrivée au Canada, et en finançant un fournisseur tiers, le Programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés (PFPR), pour offrir aux groupes de répondants un soutien et des conseils sur la manière de réduire la probabilité de migration secondaire (par exemple, en fixant des attentes réalistes en matière d’établissement avant et après l’arrivée, et en facilitant l’intégration au sein de la communauté locale).

Le Ministère examinera s’il existe d’autres moyens d’atténuer les conséquences financières de la migration secondaire pour les répondants.

6.b) La procédure d’examen des cas offre déjà une grande souplesse pour démontrer que les exigences du programme ont été respectées. Toutefois, IRCC comprend que les exigences en matière de suivi des cas concernant les preuves de soutien constituent un domaine de préoccupation particulier pour les partenaires chargés de la mise en œuvre du programme. Les mesures visant à répondre aux préoccupations des répondants devront être conciliées avec les objectifs du Programme de parrainage des réfugiés par le secteur privé. IRCC travaillera avec les partenaires de parrainage pour mieux comprendre ces préoccupations dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du cadre d’intégrité des programmes et des mesures connexes.

| Mesure | Responsabilisation | Date d’achèvement |

|---|---|---|

| Mesure 6A(1): Mettre à jour les documents de communication et de sensibilisation afin de mieux informer les réfugiés des conséquences de choisir eux-mêmes leur destination et celles de la migration secondaire. | Responsable: Direction générale des politiques de réinstallation Soutien: Réseau d’établissement |

T1 2025-26 |

| Mesure 6A(2): Procéder à une analyse plus approfondie des effets et des mesures d’atténuation de la migration secondaire et mettre en œuvre toute modification des politiques applicables. | Responsable: Direction générale des politiques de réinstallation Soutien: Réseau d’établissement |

T1 2025-26 |

| Mesure 6B(1): En consultation avec les partenaires externes chargés de la mise en œuvre du programme, mettre à jour les lignes directrices pour répondre aux exigences du programme dans le cadre du suivi des cas. | Responsable: Direction générale des politiques de réinstallation |

T1 2025-26 |

| Mesure 6B(2): En collaboration avec les SEP et à partir des résultats de l’évaluation, examiner les difficultés liées aux exigences du programme, notamment en ce qui concerne les preuves de soutien, et prendre des mesures appropriées dans le cadre des autorisations du programme. | Responsable: Direction générale des politiques de réinstallation |

T1 2025-26 |

Liste des acronymes

- ACE

- Allocation canadienne pour enfants

- ACS Plus

- Analyse comparative entre les sexes Plus

- BDCDEE

- Base de données sur la dynamique canadienne entre employeurs et employés

- BDIM

- Banque de données longitudinales sur les immigrants

- CIP

- Cadre pour l’intégrité des programmes

- CMRE

- Comité de la mesure du rendement et de l’évaluation

- DSR

- détermination du statut de réfugié

- EASR

- Équipe de l’assurance des services de réinstallation

- FS

- du PAR fournisseur de services du Programme d’aide à la réinstallation

- FS

- fournisseur de services

- G5

- groupe de cinq répondants

- GdC

- Gouvernement du Canada

- GC

- groupe constitutif (de parrainage)

- HCR

- Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

- iEDEC

- Immigration Environnement de déclarations d’ententes de contribution

- IRCC

- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

- ISL

- Initiative de supplément au loyer

- LGBTQ2

- lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer, bispirituel et autres

- LIPR

- Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

- OIM

- Organisation internationale pour les migrations

- ORS

- Opération Réfugiés syriens

- PAR

- Programme d’aide à la réinstallation

- PDE

- point d’entrée

- PFPR

- Programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés

- PFSI

- Programme fédéral de santé intérimaire

- PPI

- Programme des prêts aux immigrants

- RC

- répondant communautaire

- RDBV

- réfugié désigné par un bureau des visas

- RM

- Réseau mondial

- RPAD

- Réponse et plan d’action de la direction

- RPG

- réfugié pris en charge par le gouvernement

- RPSP

- réfugié parrainé par le secteur privé

- SEP

- signataire d’entente de parrainage

- SMGC

- Système mondial de gestion des cas

- TPA

- Transmission-préavis d’arrivée

Liste des figures

- Figure 1 : Réfugiés admis par volet, 2016-2022 (SMGC)

- Figure 2 : Pays de naissance des réfugiés admis (SMGC)

- Figure 3 : Profil sociodémographique des réfugiés admis, 2016-2022 (SMGC)

- Figure 4 : Réfugiés réinstallés par rapport au besoin mondial de réinstallation (SMGC, HCR)

- Figure 5 : Admissions de réfugiés par volet, 2016-2022 (SMGC)

- Figure 6 : Délai de traitement des demandes de statut de réfugié par volet, 80e centile de la période de décision (SMGC)

- Figure 7 : Délai de traitement des demandes de statut de réfugié par pays de résidence en 2021, 80e centile de la période de décision (SMGC)

- Figure 8 : Réfugiés interrogés ayant déclaré avoir bénéficié d’une aide de démarrage

- Figure 9 : Réfugiés interrogés ayant déclaré que « tous » leurs besoins initiaux ou « la plupart » d’entre eux avaient été satisfaits

- Figure 10 : Part des réfugiés interrogés dans les groupes ACS Plus qui ont déclaré avoir rencontré des obstacles dans l’accès aux mesures de soutien

- Figure 11 : Pourcentage des réfugiés interrogés qui ont déclaré avoir reçu les informations dont ils avaient besoin en matière de logement

- Figure 12 : Part des RPG recevant des services déclarés (iEDEC)

- Figure 13 : Proportion de réfugiés vivant dans un logement temporaire depuis plus de six semaines (iEDEC)

- Figure 14 : Migration sortante interprovinciale au cours de l’année suivant l’admission, 2009-2019 (BDIM)

- Figure 15 : Pourcentage des réfugiés interrogés qui ont déclaré avoir eu recours à une banque alimentaire au cours de leur première année de séjour

- Figure 16 : Recours à l’aide sociale selon le nombre d’années après l’admission (BDIM)

- Figure 17 : Revenu familial médian, années après l’admission (BDIM)

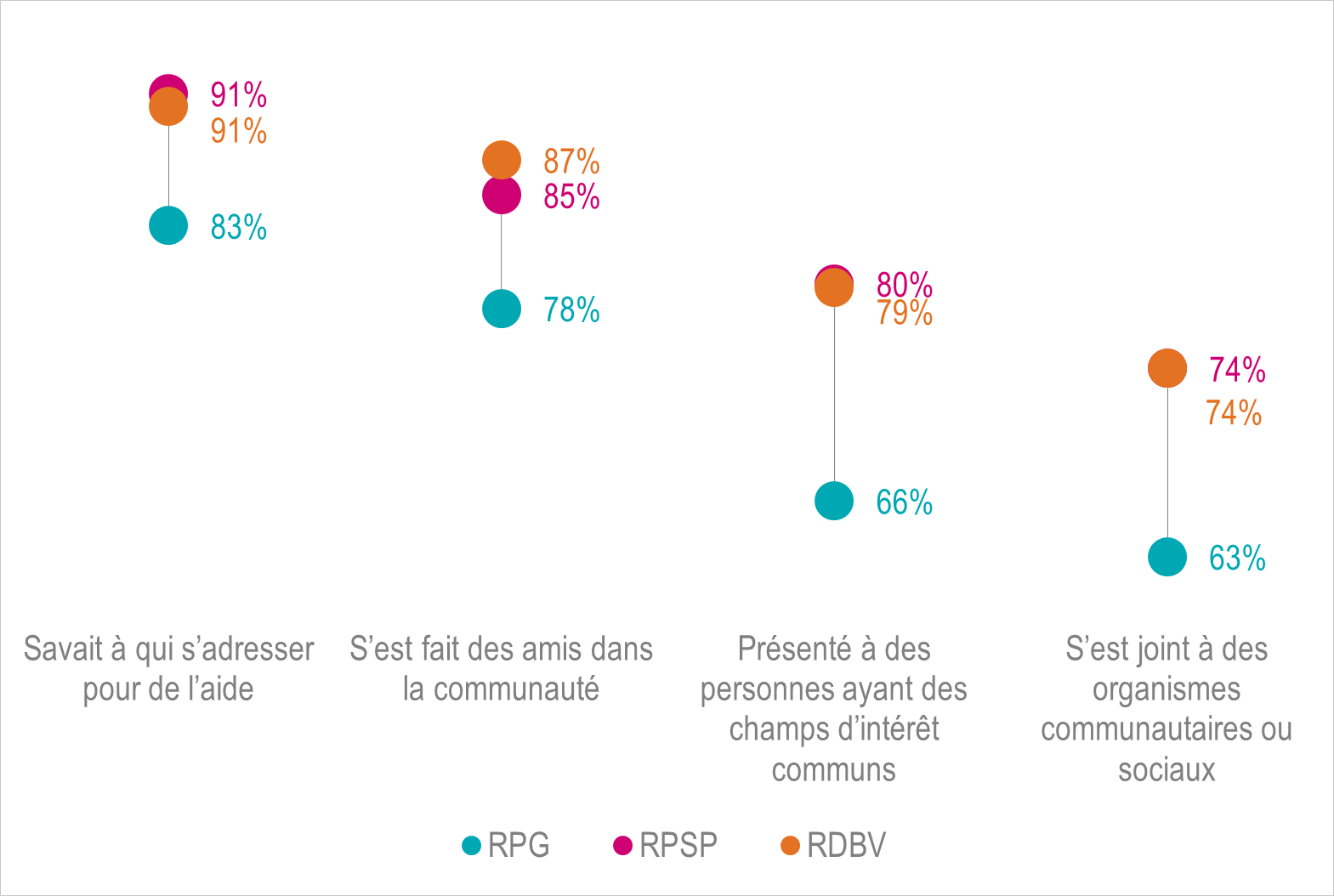

- Figure 18 : Pourcentage des réfugiés interrogés qui ont déclaré avoir noué des liens sociaux au cours de leur première année de séjour

Aperçu du Programme de réinstallation des réfugiés

Contexte

Le Programme de réinstallation des réfugiés vise avant tout à sauver des vies et à offrir de la protection. Ce programme contribue à maintenir les traditions et les obligations humanitaires du Canada en offrant la résidence permanente aux réfugiés et à d’autres personnes ayant besoin de protection lorsqu’il n’existe aucune solution durable.

Conformément au Plan des niveaux d’immigration du Canada, IRCC facilite l’admission d’un nombre ciblé de réfugiés en tant que résident permanent par la voie du Programme de réinstallation des réfugiés. La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) prévoient la réinstallation des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et des personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières.

L’appartenance à ces deux catégories repose sur des craintes fondées de persécution en raison de l’origine ethnique, de la religion, de la nationalité, des opinions politiques ou de l’appartenance à un groupe, ou sur le fait d’avoir été et de continuer à être gravement et personnellement touché par une guerre civile, un conflit armé ou des violations massives des droits de la personne. Les réfugiés doivent également se trouver hors de leur pays d’origine ou du pays où ils vivent habituellement.

De 2016 à 2022, le Canada a admis 207 060 réfugiés, dont 110 147 étaient parrainés par le secteur privé, 88 838 étaient pris en charge par le gouvernement et 8 075 provenaient du programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas.

Volets du programme

Les réfugiés sélectionnés pour la réinstallation au Canada se voient remettre des visas pour se rendre au Canada au titre de l’un des volets suivants du Programme de réinstallation des réfugiés :

Réfugiés pris en charge par le gouvernement (RPG)

Les RPG sont recommandés par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ou d’autres organisations de recommandation en fonction de la vulnérabilité. Les RPG reçoivent jusqu’à un an de soutien du revenu de la part du gouvernement du Canada (GdC), ainsi que des services immédiats et essentiels fournis par des organismes non gouvernementaux appuyés par IRCC, appelés fournisseurs de services (FS).

Réfugiés parrainés par le secteur privé (RPSP)

Les RPSP sont identifiés et parrainés par des citoyens canadiens ou des résidents permanents, notamment des signataires d’une entente de parrainage (SEP), des groupes constitutifs (GC), des groupes de cinq (G5) et des répondants communautaires (RC). Les répondants apportent un soutien financier, émotionnel et autre pendant une période pouvant aller jusqu’à un an.

Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV)

Les RDBV sont recommandés par le HCR ou d’autres organisations de recommandation et identifiés à l’interne comme des cas à mettre en relation avec des répondants privés. Les répondants partagent les responsabilités financières avec le GdC, chacun d’entre eux fournissant une aide au revenu pendant six mois. Les répondants couvrent également les coûts initiaux et les mesures de soutien immédiat et essentiel.

Programmes de services de soutien

Programme d’aide à la réinstallation (PAR)

Le PAR apporte un soutien aux RPG et aux autres bénéficiaires admissibles à leur arrivée au Canada. Ce programme se compose de deux volets :

- une aide financière directe pour les réfugiés admissibles, y compris un versement initial unique et un soutien du revenu mensuel pendant un maximum d’un an (dans des circonstances exceptionnelles, jusqu’à 24 mois);

- un financement des FS du PAR pour qu’ils fournissent des services immédiats et essentiels pendant 4 à 6 semaines, dont : hébergement temporaire et aide à la recherche d’un logement permanent, orientation sur la vie au Canada et aiguillage vers des services.

Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI)

Le PFSI offre des services médicaux avant le départ, une couverture temporaire des soins de santé au Canada jusqu’à ce que les personnes puissent bénéficier d’une assurance maladie provinciale/territoriale, ainsi qu’une couverture complémentaire des soins de santé pour une durée maximale d’un an.

Programme de prêts aux immigrants (PPI)

Le PPI offre aux clients des prêts pour couvrir les frais de transport vers le Canada et pour les aider à satisfaire à leurs besoins de base au Canada.

Contexte de l’évaluation

Ce rapport présente les résultats de l’évaluation du Programme de réinstallation des réfugiés. Menée par la Division de l’évaluation d’IRCC entre juillet 2022 et décembre 2023, l’évaluation a permis d’analyser le rendement du programme et de fournir des preuves et des résultats en temps opportun qui serviront à orienter l’élaboration de politiques et la mise en œuvre de programmes.

Cette évaluation répond aux exigences de la Politique sur les résultats du Conseil du Trésor et de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Portée de l’évaluation

L’évaluation couvre la période allant de janvier 2016 à décembre 2021; les données administratives ont toutefois été actualisées pour inclure l’année 2022.

La portée de l’évaluation exclut les programmes spéciaux en cours visant la réinstallation des ressortissants afghans, ainsi que les objectifs spéciaux liés au PPI, au PFSI ou aux services d’établissement avant l’arrivée, étant donné que ces domaines ont fait l’objet d’évaluations distinctes dernièrement ou seront évalués dans l’avenir. Toutefois, les contributions générales de ces secteurs aux objectifs globaux du Programme de réinstallation des réfugiés sont incluses dans la portée.

L’évaluation est guidée par un mandat élaboré avec l’aide des représentants du programme et approuvé par le Comité de la mesure du rendement et de l’évaluation (CMRE) d’IRCC.

Objet de l’évaluation

L’évaluation porte principalement sur le rendement du programme par rapport aux résultats attendus, ainsi que sur les résultats socioéconomiques des réfugiés réinstallés dans le cadre du programme.

Résultats du Programme de réinstallation des réfugiés

- Immédiats : Protection opportune des réfugiés réinstallés et satisfaction de leurs besoins immédiats et essentiels.

- Intermédiaire: Les réfugiés réinstallés disposent des outils nécessaires pour vivre de manière autonome dans la société canadienne.

- Ultime: Les réfugiés réinstallés mènent une vie autonome dans la société canadienne.

L’évaluation a également examiné les points forts et les limites de conception du programme, y compris les différences entre les RPG, les RPSP et les RDBV, la nécessité et la complémentarité des volets du programme, et les interactions du programme avec les organismes de recommandation.

Dans une moindre mesure, l’évaluation a examiné l’intégrité du programme en ce qui a trait au volet RPSP et la gestion du programme, notamment sur la clarté et la pertinence des rôles et des responsabilités des partenaires.

Questions d’évaluation

- Dans quelle mesure les différents volets du programme sont-ils harmonisés avec les objectifs du programme?

- Dans quelle mesure le programme est-il conçu d’une manière efficace et la coordination entre les partenaires du programme est-elle assurée?

- Dans quelle mesure les répondants des RPSP fournissent-ils un niveau de soutien adéquat aux réfugiés qu’ils parrainent?

- Dans quelle mesure le programme offre-t-il une protection opportune aux réfugiés réinstallés?

- Dans quelle mesure le programme répond-il aux besoins immédiats et essentiels des réfugiés?

- Dans quelle mesure le programme contribue-t-il à la capacité des réfugiés à vivre de manière autonome dans la société canadienne?

Méthodologie

L’évaluation a fait appel à plusieurs méthodes, décrites ci-dessous.

Examen des documents

L’examen des documents portait sur des documents internes et externes relatifs au Programme de réinstallation des réfugiés, notamment les suivants : documents du GdC et du ministère; littérature universitaire; documents des intervenants; textes législatifs et réglementaires; documents relatifs aux programmes, aux politiques et au suivi; orientation fonctionnelle.

Entrevues avec des informateurs clés

Des entrevues virtuelles ont été menées avec 57 personnes à l’aide de Microsoft Teams, y compris :

- 42 représentants de programme d’IRCC;

- 7 représentants des FS du PAR;

- 4 représentants du conseil des SEP et de l’Unité de navigation des SEP;

- 2 représentants du Programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés (PFPR);

- 1 représentant du HCR;

- 1 représentant de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Analyse des données administratives

On a procédé à une analyse des données issues du Système mondial de gestion des cas (SMGC) d’IRCC afin de dresser un profil sociodémographique des réfugiés admis de 2016 à 2022. Des informations sur les délais de traitement et le nombre de demandes en cours ont également été examinées.

Les données du SMGC ont été combinées aux données de l’Environnement de déclarations d’ententes de contribution (iEDEC) d’IRCC pour établir un profil des services offerts aux réfugiés aux points d’entrée (PDE) et dans le cadre du PAR.

Les données de la Banque de données longitudinales sur les immigrants (BDIM) ont été utilisées pour obtenir les chiffres relatifs à l’incidence de l’emploi, au revenu d’emploi médian et à la migration secondaire au fil du temps. Les dossiers fiscaux de 2009 à 2020 ont été examinés globalement, y compris les données du fichier T1 sur les familles et les données supplémentaires du feuillet T4 pour les réfugiés admis au cours de la même période.

Tous les ensembles de données ont également été utilisés pour contextualiser les tendances du programme.

Sondage à l’intention des réfugiés

Réalisé en ligne, le sondage a été adressé à tous les réfugiés réinstallés, admis au Canada de 2016 à 2022, âgés de 18 à 75 ans et dont les coordonnées étaient disponibles (N = 94 325). Le sondage comprenait des questions sur leurs premières semaines et leur première année au Canada. Le questionnaire était disponible en anglais, en français, en arabe, en dari, en tigrinya et en pachto, et 6 391 personnes y ont répondu, ce qui représente un taux de réponse de 7 %.

Sondage à l’intention des répondants

Le sondage a été réalisé en ligne et adressé à toutes les personnes ayant parrainé des RPSP et/ou des RDBV de 2016 à 2022 et dont les coordonnées étaient disponibles (N = 27 751)Note de bas de page 1. Il a permis de recueillir des avis sur la formation et les ressources, la coordination avec IRCC, les relations avec les réfugiés et les résultats obtenus. Au total, 2 156 réponses ont été reçues, soit un taux de réponse de 8 %.

Sondage à l’intention des FS du PAR

L’évaluation a tiré profit d’un sondage en ligne, réalisé dans le cadre de l’Évaluation du Programme de santé des migrants d’IRCC pour recueillir les points de vue des FS du PAR sur le soutien apporté aux RPG. Le sondage comprenait des questions sur la coordination avant l’arrivée et sur la prestation de services immédiats ou essentiels au cours des cinq dernières années. Trente-cinq FS du PAR identifiés par les intervenants internes ont été inclus dans la liste de distribution de ce sondage, et 19 ont répondu.

Limites et stratégies d’atténuation

L’approche d’évaluation a fait appel à des méthodes complémentaires et a permis de recueillir des données quantitatives et qualitatives.

Disponibilité et qualité des données

Transmission des données à l’iEDEC

Les intervenants ont fait remarquer que les données n’étaient pas toujours transmises à l’iEDEC avec toute l’assiduité voulue, en raison de la priorité ou de l’urgence des services à fournir, en particulier pendant les périodes d’arrivées massives. Par ailleurs, les intervenants ont reconnu des retards dans les rapports des FS du PAR sur les services fournis. Pour atténuer les conséquences des retards de déclaration, l’évaluation a prévu un décalage de près d’un an avant l’extraction des données (c’est-à-dire que les données sur les services fournis jusqu’au 31 décembre 2022 ont été extraites en décembre 2023). De plus, les résultats de l’analyse des données ont été triangulés avec les résultats d’autres sources de données, comme les réponses des réfugiés, des répondants et des FS du PAR au sondage relatives à la prestation de services, ainsi que les entrevues et l’examen des documents.

Arrivées massives

L’impact des arrivées massives a été un thème récurrent soulevé par les intervenants. Toutefois, au moment de l’évaluation, IRCC ne recueillait pas de données systématiques permettant de savoir si les réfugiés admis étaient arrivés au Canada dans le contexte de ces arrivées massives. En l’absence d’un indicateur clairement défini des arrivées massives, l’évaluation a employé une variable de substitution en utilisant les données disponibles sur le pays de résidence (p. ex. Syrie, Afghanistan) et l’année d’admission (p. ex. 2016, 2021‑2022). Il convient de noter que cette variable ne tient pas compte des effets potentiels sur la prestation des services pour d’autres réfugiés arrivant à un rythme régulier, parallèlement aux arrivées massives.

Codage des réfugiés dans le SMGC

Une erreur de codage des admissions de RDBV dans le SMGC a été constatée après l’extraction des données pour l’évaluation. Cette erreur a entraîné une déclaration excédentaire de RDBV en 2022. Pour atténuer ce problème, le nombre de réfugiés a été ajusté sur la base des outils de déclaration internes pour l’année d’admission 2022.

Caractère représentatif des sondages

Sondage à l’intention des réfugiés

Par rapport à la population de réfugiés admis dans la période visée par l’évaluation, le sondage a surreprésenté les réfugiés admis au Canada en 2022 (+9,8 %), les hommes (+8,9 %), les réfugiés ayant une connaissance de l’anglais (+7,2 %) et les réfugiés titulaires d’un baccalauréat (+8,0 %). Les résultats du sondage ont été triangulés avec d’autres sources de données, notamment une analyse documentaire ayant permis de recueillir des informations sur les groupes sous-représentés et leurs points de vue. De plus, les entrevues comprenaient des questions portant précisément sur la mesure dans laquelle les différents facteurs sociodémographiques ont influencé les résultats du programme.

Sondage à l’intention des répondants

Étant donné le peu d’information qu’IRCC recueille sur les caractéristiques des répondants, il est difficile de déterminer dans quelle mesure les résultats du sondage sont représentatifs de cette population. Pour atténuer ce problème, les résultats du sondage ont été triangulés avec d’autres sources de données dans la mesure du possible, notamment des entrevues avec des représentants des SEP.

Sondage à l’intention des FS du PAR

La population de FS du PAR est peu nombreuse et évolue au fil du temps. Même si plus de la moitié des FS du PAR contactés pour le sondage ont répondu, la petite taille de l’échantillon ne permet pas de généraliser les résultats à l’ensemble de la population des FS du PAR. Pour renforcer la confiance dans les conclusions relatives aux FS du PAR, des entrevues avec des représentants des FS du PAR ont été menées dans le cadre de l’évaluation. Les conclusions sont basées sur la triangulation des résultats entre plusieurs sources de données.

Profil des réfugiés réinstallés

De 2016 à 2022, 207 060 réfugiés ont été admis au Canada : 110 147 RPSP (53 %); 88 838 RPG (43 %) et 8 075 RDBV (4 %). Le nombre de réfugiés admis au Canada a varié d’une année à l’autre. Les admissions ont été plus élevées pendant les années d’arrivées massives spécifiques à certains pays (notamment dans le cadre de l’Opération Réfugiés syriens et de l’engagement envers les réfugiés afghans), et plus faibles pendant les années de pandémie de COVID-19 et de restrictions de voyage correspondantes. En ce qui concerne les admissions par volet :

- Les admissions de RPSP sont restées relativement stables dans le temps, à l’exception des années marquées par les restrictions dues à la COVID-19.

- De 2017 à 2019, le nombre de RPG admis est resté inférieur à la moitié des niveaux de 2016.

- Le nombre de RDBV admis a diminué au fil du temps, avec plus d’arrivées en 2016 (4 420) que toutes les années suivantes (3 655).

Figure 1 : Réfugiés admis par volet, 2016-2022 (SMGC)

Figure 1

La figure illustre un graphique linéaire montrant le nombre de réfugiés admis par volet et par année, entre 2016 et 2022. La figure montre les points de données suivants pour les réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV) : 2016 : 4 420; 2017 : 1 285; 2018 : 1 149; 2019 : 993; 2020 : 52; 2021 : 76; 2022 : 100. La figure montre les points de données suivants pour les réfugiés pris en charge par le gouvernement (RPG) : 2016 : 23 560; 2017 : 8 638; 2018 : 8 093; 2019 : 9 952; 2020 : 3 871; 2021 : 10 812; 2022 : 23 912. La figure montre les points de données suivants pour les réfugiés parrainés par le secteur privé (RPSP) : 2016 : 18 361; 2017 : 16 698; 2018 : 18 568; 2019 : 19 143; 2020 : 5 313 2021 : 9 543; 2022 : 22 521.

Tendances du pays de naissance

Dans l’ensemble, près de la moitié des réfugiés admis entre 2016 et 2022 sont nés en Syrie (33 %) ou en Afghanistan (15 %). La ventilation par pays de naissance varie d’une année à l’autre; par exemple, les Syriens représentaient 66 % des admissions en 2016, mais 13 % en 2022. Les Afghans représentaient 2 % des admissions en 2016, mais 41 % en 2022.

Figure 2 : Pays de naissance des réfugiés admis (SMGC)

Figure 2

La figure illustre un diagramme circulaire montrant les principaux pays de naissance des réfugiés admis au Canada entre 2016 et 2022. La figure montre les points de données suivants : Syrie : 33 %; Afghanistan : 15 %; Érythrée : 11 %; Irak : 9 %; Tous les autres pays : 33 %.

La prépondérance de certains pays de naissance reflète les engagements publics pris par le GdC en réponse aux crises humanitaires mondiales:

Opération Réfugiés syriens (ORS)

Fin 2015 et début 2016, le GdC s’est engagé à plusieurs reprises à réinstaller des réfugiés syriens au Canada, dont au moins 25 000 en 2016Note de bas de page 2 .

Engagement envers les ressortissants afghans

En août 2021, le GdC s’est engagé à réinstaller 40 000 Afghans. Les personnes arrivant dans le cadre du volet humanitaire de cet engagement relèvent des volets RPG et RPSPNote de bas de page 3.

Profil des réfugiés réinstallés : données sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques

Les données administratives établissent le profil des réfugiés réinstallés au moment de l’admission, notamment le sexe, l’âge, la destination prévue, le niveau scolaritéNote de bas de page 4 et la connaissance des langues officielles déclarée au moment de l’admission au CanadaNote de bas de page 5.

Figure 3 : Profil sociodémographique des réfugiés admis, 2016-2022 (SMGC)

Figure 3

La figure 3 présente cinq diagrammes circulaires portant sur le profil sociodémographique des réfugiés qui ont été admis entre 2016 et 2022, notamment la répartition selon le sexe, l’âge, la province ou le territoire, la scolarité et la connaissance des langues officielles. Le graphique relatif au sexe présente les points de données suivants : Hommes : 52 %; Femmes : 48 %. Le graphique relatif à l’âge présente les points de données suivants : 17 ans et moins : 41 %; de 18 à 29 ans : 22 %; de 30 à 39 ans : 19 %; de 40 à 49 ans : 10 %; 50 ans et plus : 8 %. Le graphique relatif aux provinces et aux territoires présente les points de données suivants : Ontario : 42 %; Alberta : 18 %; Québec : 15 %; Toutes les autres provinces et tous les territoires : 25 %. Le graphique relatif à la scolarité présente les points de données suivants : Secondaire ou moins : 63 %; Études postsecondaires partielles : 29 %; Aucune scolarité : 7 %. Le graphique relatif aux langues officielles présente les points de données suivants : Ne parlent ni l’anglais ni le français : 63 %; Parlent seulement l’anglais : 33 %; Parlent seulement le français : 2 %; Parlent le français et l’anglais : 2 %.

Différences par volet de programme

L’évaluation a mis en évidence certaines différences dans les caractéristiques des réfugiés admis selon les volets du Programme de réinstallation des réfugiés. De manière générale:

- Une plus grande proportion de RPSP (54 %) possédait au moins une certaine compétence dans les langues officielles à l’admission (comparativement à 17 % des RPG et à 20 % des RDBV).

- Une plus grande proportion de RPSP (36 %) avait fait au moins certaines études postsecondaires (comparativement à 19 % des RPG et à 14 % des RDBV).

- Les RDBV et les RPG avaient tendance à être plus jeunes; 71 % des RDBV et 70 % des RPG avaient moins de 30 ans au moment de l’admission, comparativement à 57 % des RPSP.

Constatations de l’évaluation

Besoin et justification

Constatation 1 : Le Programme de réinstallation des réfugiés repose sur une justification claire et solide, car il offre une protection immédiate et une solution durable aux réfugiés et aide le Canada à respecter ses obligations internationales.

Protection des réfugiés

Le HCR définit les réfugiés comme des personnes qui ont fui leur pays pour échapper à un conflit, à la violence ou à la persécution et qui ont cherché à se mettre en sécurité dans un autre paysNote de bas de page 6. Les obligations internationales en matière de protection des réfugiés sont fondées sur la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967, ainsi que sur le Pacte mondial sur les réfugiés de 2018. Les pays signataires, dont le Canada, ont la responsabilité de fournir une protection et des solutions durables en offrant l’une des trois solutions suivantes:

- Le rapatriement volontaire (les réfugiés retournent volontairement dans leur pays d’origine une fois que les conditions sont sûres);

- Intégration locale (intégration dans le pays où les réfugiés ont demandé l’asile);

- Réinstallation dans un pays tiers (les réfugiés sont sélectionnés dans leur pays d’asile pour être transférés dans un pays tiers). La réinstallation est souvent utilisée comme solution de dernier recours.

Selon le HCR, la réinstallation des réfugiés est un outil de protection destiné à répondre aux besoins des réfugiés, à offrir une solution à long terme aux réfugiés et à constituer un mécanisme de partage des responsabilités entre les pays qui accueillent les réfugiés.

Obligations internationales du Canada

L’examen des documents et les entrevues ont permis de constater que le Programme de réinstallation des réfugiés repose sur une justification claire et solide pour répondre aux obligations internationales du Canada, car le Canada s'acquitte de ses obligations en matière de protection des réfugiés et de partage du fardeau, principalement par l’intermédiaire du Programme de réinstallation des réfugiés.

Certaines personnes interrogées ont fait remarquer que le Canada est un chef de file mondial en matière de réinstallation. De 2016 à 2022, le Canada a accueilli chaque année le plus grand ou le deuxième plus grand nombre de réfugiés réinstallés de tous les pays, soit entre 25 % et 42 % de tous les réfugiés réinstallés dans le monde chaque année. Il a également été souligné que le Canada accueille un grand nombre de réfugiés dont les besoins sont importants et qu’il entretient des relations fortes avec le HCR.

Besoin mondial de réinstallation

L’examen des documents et les entrevues ont montré que le Programme de réinstallation des réfugiés est nécessaire pour répondre à un besoin mondial croissant en matière de réinstallation. Le HCR a estimé qu’en 2022, il y a eu 35,3 millions de réfugiés dans le monde, dont 1,5 million ont eu besoin d’être réinstallés, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 1,1 million de réfugiés ayant eu besoin d’être réinstallés en 2016Note de bas de page 7. Malgré les besoins croissants, on estime que seulement 5 % des personnes ayant besoin d’être réinstallées le sont chaque année.

Figure 4 : Réfugiés réinstallés par rapport au besoin mondial de réinstallation (SMGC, HCR)

Figure 4

La figure présente un graphique linéaire illustrant trois tendances, entre 2016 et 2022, en nombre absolu : les besoins mondiaux en matière de réinstallation, le nombre de réfugiés réinstallés dans le monde et le nombre de réfugiés réinstallés au Canada. La figure présente les points de données suivants en ce qui concerne les besoins mondiaux en matière de réinstallation : 2016 : 1 100 000; 2017 : 1 200 000; 2018 : 1 400 000; 2019 : 1 400 000; 2020 : 1 400 000; 2021 : 1 400 000; 2022 : 1 500 000. La figure présente les points de données suivants en ce qui concerne le nombre de réfugiés réinstallés dans le monde : 2016 : 189 300; 2017 : 102 800; 2018 : 92 400; 2019 : 107 800; 2020 : 34 400; 2021 : 57 500; 2022 : 114 300. La figure présente les points de données suivants en ce qui concerne le nombre de réfugiés réinstallés au Canada : 2016 : 46 700; 2017 : 26 600; 2018 : 28 100; 2019 : 30 100; 2020 : 9 200; 2021 : 20 400; 2022 : 47 600.

Justification pour les volets du programme

Les personnes interrogées ont estimé que tous les volets du programme (RPG, RPSP et RDBV) étaient utiles et contribuaient aux objectifs généraux du Programme de réinstallation des réfugiés, certains décrivant les volets comme ayant des priorités différentes, mais complémentaires.

Volet des RPG

L’examen des documents et les entrevues ont mis en évidence le fait que le volet des RPG donnait la priorité aux réfugiés les plus vulnérables, identifiés comme tels par le HCR ou d’autres organisations de recommandation. Les personnes interrogées ont décrit le volet des RPG comme le volet de réinstallation « classique » du Canada et ont estimé que ce volet était fortement aligné sur les objectifs émanant du HCR et de la LIPR.

Volet des RPSP

L’examen des documents et les entrevues ont souligné qu’en plus de fournir une protection, le volet des RPSP contribuait à de meilleurs résultats en matière d’établissement et de regroupement familial, étant donné que le parrainage est souvent lié à la famille, ce qui permet l’établissement d’un réseau de soutien plus large pour les réfugiés. L’examen des documents et les entrevues ont également montré que le parrainage privé permet aux Canadiens de s’investir directement dans la réinstallation des réfugiés et d’augmenter le nombre de places de protection.

Certaines personnes interrogées ont souligné que le modèle canadien de RPSP faisait des émules dans d’autres pays et que le Canada jouait un rôle important dans le renforcement des capacités mondiales en matière de parrainage privé par le biais de l’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés (IMPR). Les personnes interrogées estimaient que le volet des RPSP était utile à la promotion et au renforcement de la protection des réfugiés dans le monde, ainsi qu’au Canada.

Volet des RDBV

Le volet des RDBV a été instauré en 2013 dans le cadre d’une initiative d’économie visant à conserver des places de protection tout en diminuant le coût du soutien aux RPG pour le GdC. Conformément aux conclusions de l’évaluation des RDBV (2021), on a constaté que les objectifs du volet des RDBV ont évolué au fil du temps pour permettre aux réfugiés les plus vulnérables de bénéficier d’un soutien au parrainage sur mesure, et aux répondants de répondre plus facilement aux crises mondiales des réfugiésNote de bas de page 8.

Même si certaines personnes interrogées étaient d’avis que le volet des RDBV combine bien les avantages des volets des RPG et des RPSP, l’examen des documents et certaines entrevues ont mis en évidence des difficultés – par exemple, le volet des RDBV a été peu utilisé, et certains estimaient qu’il ne permet plus de réduire les coûts comme prévu. IRCC a mis en œuvre de nombreuses initiatives pour encourager l’utilisation du RDBV, avec un succès mitigé.

Le recours au volet des RDBV est resté faible en 2022, et certaines personnes interrogées ont estimé qu’il faudrait revoir les objectifs du volet afin d’augmenter le nombre de places de protection utilisées.

Figure 5 : Admissions de réfugiés par volet, 2016-2022 (SMGC)

Figure 5

La figure présente un diagramme circulaire montrant la répartition des admissions de réfugiés par volet, pour la période de 2016 à 2022. La figure présente les points de données suivants : RPSP : 53 %; RPG : 43 %; RDBV : 4 %.

Objectifs du programme

Constatation 2: Le Programme de réinstallation des réfugiés est utilisé pour répondre à des objectifs d’ordre humanitaire en constante évolution. Même si les politiques d’intérêt public soutiennent la capacité d’IRCC à répondre à des crises, cela se fait au détriment des objectifs habituels de réinstallation.

Réinstallation traditionnelle des réfugiés

Pour être réinstallée au Canada en tant que réfugié, une personne doit être recommandée par un organisme de recommandation (p. ex. le HCR) ou un groupe de parrainage privé, et appartenir à l’une des deux catégories de réfugiés du Canada:

Catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières

- Se trouvent à l’extérieur de leur pays d’origine.

- Ne peuvent y retourner en raison d’une crainte fondée de persécution reposant sur l’origine ethnique, la religion, les opinions politiques, la nationalité ou l’appartenance à un groupe social particulier.

Catégorie de personnes de pays d’accueil

- Se trouvent en dehors de leur pays d’origine ou du pays où ils vivent habituellement.

- Ont été gravement touchés par une guerre civile ou un conflit armé, ou par des violations massives et permanentes des droits de la personne.

Évolution des objectifs d’ordre humanitaire

Toutefois, le paragraphe 25.2(1) de la LIPR autorise le ministre à accorder le statut de résident permanent ou des dispenses aux critères d’admissibilité, par exemple en renonçant aux critères habituels de réinstallation par voie de politiques d’intérêt publicNote de bas de page 9.

L’examen des documents et les entrevues ont révélé qu’on a plus fréquemment eu recours à des politiques d’intérêt public ces dernières années pour cibler des populations qui ne répondent pas aux exigences du Canada en matière de réinstallation, par exemple en les dispensant de l’exigence de se trouver en dehors du pays d’origine. Cette dispense a permis au gouvernement du Canada d’accorder une protection aux populations qui n’ont pas pu quitter leur pays d’origine en raison de crises humanitaires, comme dans le cadre de l’initiative sur les survivants de Daesh. En outre, le programme a contribué à la réinstallation de plus de 40 000 Afghans de 2021 à 2023, honorant ainsi un engagement humanitaire du gouvernement du Canada.

Les personnes interrogées ont estimé que, même si les politiques d’intérêt public permettent au Canada de répondre aux crises humanitaires émergentes et aux objectifs en matière de politique étrangère, leur utilisation se fait au détriment des objectifs habituels de réinstallation.

Défis relatifs aux politiques d’intérêt public

Défis et objectifs

Certaines personnes interrogées ont estimé que le Programme de réinstallation des réfugiés était utilisé pour atteindre des objectifs pour lesquels il n’a pas été conçu, ce qui crée une certaine confusion quant aux personnes admissibles à la réinstallation des réfugiés et aux services qui leur sont destinés. Les personnes interrogées ont aussi fait remarquer que le recours à des politiques d’intérêt public pour la réinstallation de réfugiés consomme beaucoup de ressources.

Certains ont estimé que le recours aux politiques d’intérêt public révèle un décalage entre la définition de « réfugié » au sens de la LIPR et les engagements publics du Canada en matière de crises humanitaires, ce qui indiquerait soit que les critères relatifs aux réfugiés énoncés dans la LIPR sont trop restrictifs pour tenir compte de l’évolution des objectifs, soit que les engagements publics ne sont pas harmonisés avec la réglementation.

Les personnes interrogées ont indiqué qu’il était nécessaire de répondre à l’évolution des crises humanitaires tout en protégeant les programmes de réinstallation habituels et les demandes en attente de traitement. En 2024, un cadre de réponse aux crises était en cours d’élaboration à IRCCNote de bas de page 10.

Défis en matière d’équité

L’examen des documents et les entrevues ont fait état de l’inégalité perçue dans la dérogation aux critères pour certaines populations seulement et du fait que ces populations bénéficient d’un traitement et d’une protection plus opportuns au détriment des demandes de réinstallation déjà en attente de traitement.

Cette inégalité a eu un effet négatif sur l’engagement des intervenants externes, qui se sont inquiétés du fait que certaines populations puissent bénéficier d’un traitement préférentiel par l’intermédiaire des politiques d’intérêt public.

Gouvernance

Constatation 3: La complexité de la structure de gouvernance et le manque de clarté des rôles et responsabilités internes ont compliqué la coordination du Programme de réinstallation des réfugiés et ont eu des répercussions négatives sur les relations avec les intervenants externes.

Gouvernance complexe

Au fil des ans, les évaluations internes, vérifications, bilans et notes de service ont tous mis en évidence les défis liés à la gouvernance du Programme de réinstallation des réfugiés. Malgré les efforts d’amélioration déployés en 2021, comme la création de nouvelles directions générales et d’un conseil de gouvernance interne, la moitié des personnes interrogées ont estimé que la gouvernance restait une difficulté majeure.

Les personnes interrogées ont fait remarquer que la gouvernance du Programme de réinstallation des réfugiés est fragmentée entre plusieurs secteurs et de nombreuses directions générales d’IRCC, ce qui crée un manque de coordination entre les intervenants internes. Plus particulièrement, les documents examinés et les personnes interrogées ont fait ressortir les difficultés suivantes:

- Certaines personnes interrogées ont estimé qu’il y avait un manque de coordination entre les directions politiques et opérationnelles.

- La création du Secteur de l’Afghanistan et des directions générales correspondantes a encore plus fragmenté la gouvernance en matière de réinstallation.

- Certaines personnes interrogées ont déclaré que la réorganisation ministérielle de 2021 n’avait fait qu’accroître la complexité.

- Certaines personnes interrogées ont estimé qu’il y avait un manque de cohésion et de coordination entre les directions générales de réinstallation et d’établissement.

Rôles et responsabilités internes

Les personnes interrogées ont évoqué le manque de clarté des rôles découlant de la complexité de la gouvernance et ont fait part de leur confusion quant à la répartition des responsabilités relatives à l’orientation fonctionnelle, à la mise en œuvre des politiques, aux relations avec les intervenants et au PAR.

Les documents examinés ont aussi révélé un manque de clarté. En effet, les documents internes présentent souvent de l’information inexacte, obsolète ou contradictoire sur les rôles et responsabilités. En raison de la complexité de la gouvernance du Programme de réinstallation des réfugiés et des changements fréquents qui y sont apportés, l’évaluation n’a pas permis d’établir une chronologie complète des changements survenus à l’égard des rôles et des responsabilités. Par exemple, la responsabilité du PAR a été transférée d’une direction à une autre à plusieurs reprises au cours de la période d’évaluation, et les documents examinés ainsi que les entrevues ont fait ressortir des points de vue contradictoires quant à l’entité responsable du PAR au moment de l’évaluation.

Les personnes interrogées ont décrit les problèmes de coordination interne résultant d’une gouvernance complexe et de rôles peu clairs, mentionnant notamment:

- un manque de communication à l’échelle fonctionnelle, entre les directions générales, malgré une meilleure coordination à l’échelle de la haute direction;

- une communication tardive ou erronée entre les intervenants, notamment en ce qui concerne les Transmission‑préavis d’arrivée (TPA), les documents relatifs aux réfugiés et les demandes de renseignements internes;

- des problèmes de communication de données, notamment en ce qui concerne l’attribution des cas de parrainage.

En particulier, des problèmes de coordination avec les bureaux de migration du Réseau mondial (RM) ont été relevés.

Participants externes

Selon les personnes interrogées, en plus d’avoir une incidence négative sur la coordination interne, les problèmes de gouvernance nuisent aux relations d’IRCC avec les intervenants externes, plus précisément les répondants. Des problèmes de coordination interne ont entravé la capacité d’IRCC à communiquer aux SEP le nombre de places disponibles pour l’attribution de cas de parrainage, et créé un risque que le Ministère propose trop ou trop peu de cas, ce qui pourrait pénaliser les SEP et faire perdre des places de réinstallation.

Les personnes interrogées ont également fait remarquer que le programme dépendait fortement de partenaires extérieurs, mais que les changements fréquents dans la gouvernance du Programme de réinstallation des réfugiés rendaient plus difficiles les contacts et la coordination entre les partenaires extérieurs et IRCC, par exemple lorsqu’un point de contact est déplacé.

Rapidité de la protection

Constatation 4: Le Programme de réinstallation des réfugiés offre de la protection dans un temps opportun aux réfugiés lorsque les dossiers sont traités en priorité. Toutefois, la priorité accordée à certains groupes contribue à un accès globalement inéquitable.

Efficacité du traitement

Les personnes interrogées ont estimé que le traitement était efficace et que les objectifs étaient systématiquement atteints, suivant les niveaux planifiés. Les données administratives ont montré que les objectifs ont été atteints, à l’exception des années affectées par les restrictions de voyage liées à la COVID-19. Toutefois, l’examen des documents et les personnes interrogées ont mis en évidence certains problèmes de traitement, notamment:

- l’absence de gestion de réception pour des demandes de RPSP pour les répondants des catégories RC et G5, les demandes reçues dépassant les niveaux annuels de places, ce qui se traduit par une augmentation des demandes qui sont en attente de traitement et des temps d’attente;

- l’absence d’investissement dans le matériel informatique pour la réception numérique des recommandations des demandes et la dépendance à l’égard des dossiers papier et du courrier électronique, qui est plus chronophage et pose des problèmes de confidentialité pour les renseignements relatifs aux demandes;

- le mode de traitement particulier de chaque mission – les demandes traitées dans une mission manquant de ressources étaient assujetties à des délais de traitement beaucoup plus longs;

- erreurs de traitement de certaines demandes de RPSP, notamment des demandes de parrainage reçues sans qu’un numéro de dossier d’IRCC ne leur soit attribué.

Au moment de l’évaluation, des travaux étaient en cours pour améliorer l’efficacité du traitement, y compris la mise en œuvre de la réception numérique.

Rapidité du traitement

À ce jour, il n’existe pas de normes de service pour le traitement des demandes de réfugié. Or, près de la moitié des personnes interrogées ont estimé que, dans l’ensemble, le programme n’offre pas de protection suffisamment opportune.

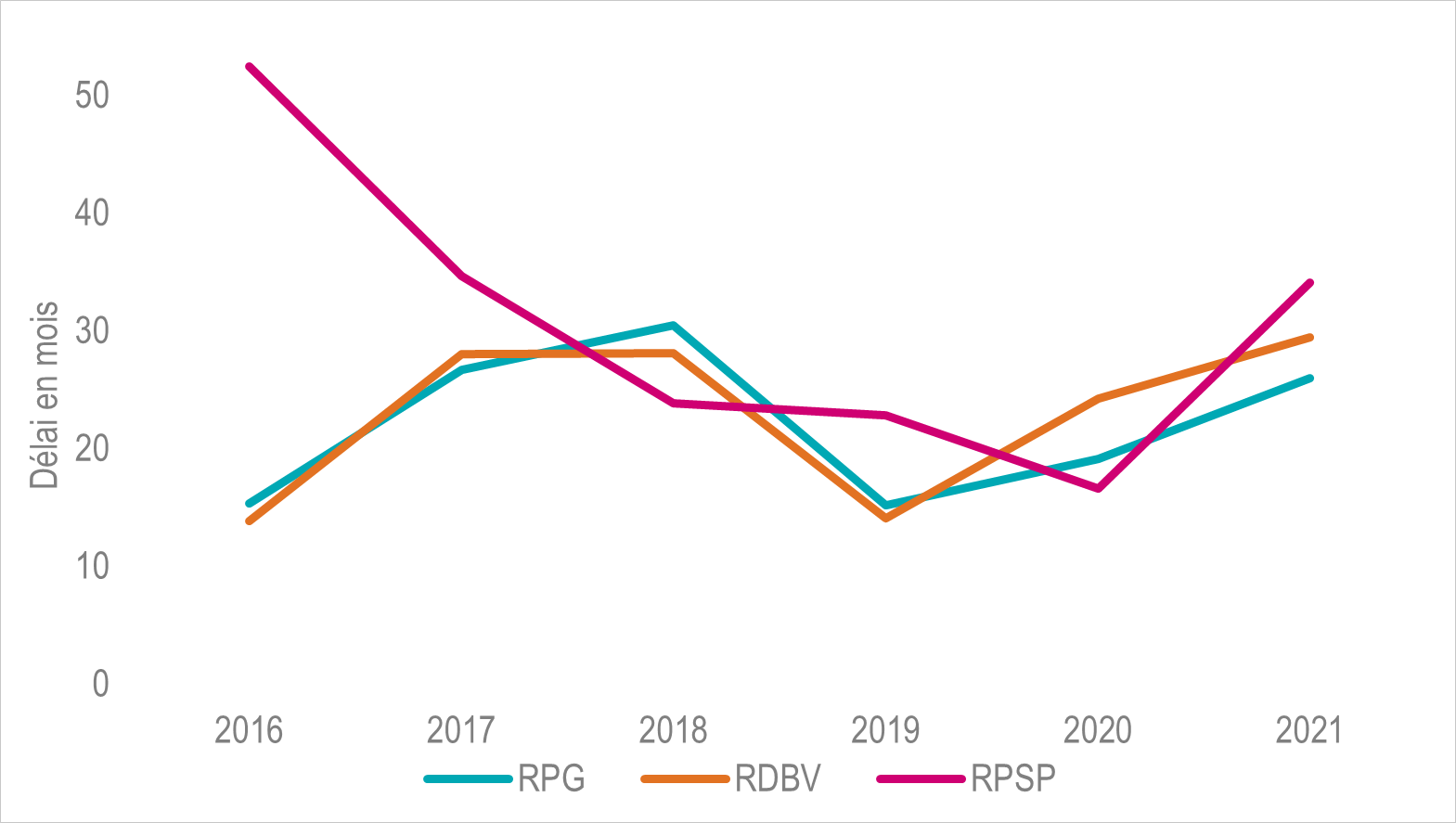

IRCC applique une « période de décision du 80e centile » pour rendre compte du délai de traitement des demandes de réfugié, soit le temps nécessaire pour que 80 % des demandes soient traitées, de la réception à la décision finale, exprimé en mois. De 2016 à 2021, la période de décision du 80e centile a oscillé entre 18 et 32 mois.

Au 22 juillet 2022, on comptait 103 968 demandes de réfugié en attente de traitement, dont les deux tiers étaient des RPSP (69 %). Seuls 3 % d’entre elles avaient été reçues avant 2018, ce qui indique que les délais d’attente supérieurs à cinq ans sont rares.

Figure 6 : Délai de traitement des demandes de réfugié par volet, 80e centile de la période de décision (SMGC)

Figure 6

La figure illustre un graphique linéaire montrant le délai de traitement des demandes de réfugié par volet au 80e centile de la période de décision, par catégorie et par année, de 2016 à 2021. La figure présente les points de données suivants pour les RPG : 2016 : 15 mois; 2017 : 27 mois; 2018 : 30 mois; 2019 : 15 mois; 2020 : 19 mois; 2021 : 26 mois. La figure présente les points de données suivants pour les RPSP : 2016 : 52 mois; 2017 : 35 mois; 2018 : 24 mois; 2019 : 23 mois; 2020 : 17 mois; 2021 : 34 mois. La figure présente les points de données suivants pour les RDBV : 2016 : 14 mois; 2017 : 28 mois; 2018 : 28 mois; 2019 : 14 mois; 2020 : 24 mois; 2021 : 29 mois.

Traitement inéquitable

Les demandes de réinstallation doivent être traitées selon le principe du « premier arrivé, premier servi », en suivant le plan des niveaux d’immigration. Cependant, le traitement des demandes de certains groupes peut être priorisé en fonction des engagements ministériels (p. ex. politiques d’intérêt public), de la vulnérabilité déterminée par les bureaux des migrations (p. ex. femmes à risque) ou des recommandations des partenaires (p. ex. recommandations d’urgence du HCR).