Évaluation des opérations dans l’Arctique

Table des matières

Formats alternatifs

Sous-ministre adjoint (Services d’examen)

Retour à la table des matières

L’approche en matière de défense dans l’Arctique est fragmentée en raison du manque d’objectifs clairs.

Les documents de haut niveau offrent un cadre aux opérations dans l’Arctique, mais ils offrent peu d’objectifs clairs, mesurables et quantifiables en matière de défense dans la région.

Les directives stratégiques des FAC proviennent du Cadre stratégique pour l’Arctique et le Nord du gouvernement du Canada ainsi que des politiques PSE et NNFeL qui établissent les objectifs et les rôles des FAC dans l’Arctique. Le Cadre stratégique a un objectif pour l’Arctique et c’est par le biais de la PSE et maintenant de la NNFeL que les FAC sont invitées à collaborer avec les partenaires de l’Arctique et à accroître leur présence dans l’Arctique à long terme.

La définition d’une présence suffisante dans l’Arctique n’est pas claire. Les opérations et les exercices des FAC dans l’Arctique montrent leur visibilité et leur présence passagère. Par exemple, pendant la période d’évaluation, il y a eu en moyenne 12 opérations et exercices réalisés dans l’Arctique par an. De plus, la présence tenace des FAC dans l’Arctique est demeurée stable pendant la période d’évaluation, il y avait environ 2 021 réservistes et 308 militaires de la Force régulière. Sans objectif mesurable, il est impossible de déterminer si les FAC répondent à l’orientation de la PSE.

En raison du manque d’orientation stratégique, les objectifs opérationnels des FAC dans l’Arctique ne sont pas clairs. Au sein de la structure de commandement et de contrôle des FAC, le Commandement des opérations interarmées du Canada (COIC) est le quartier général responsable de la plupart des opérations au Canada et ailleurs dans le monde. Bien que le COIC a la responsabilité de planifier des opérations, le manque d’orientation stratégique pour la région de l’Arctique signifie que les FAC sont mises aux défis de mettre en œuvre des objectifs opérationnels ou de soutenir une vision plus large.

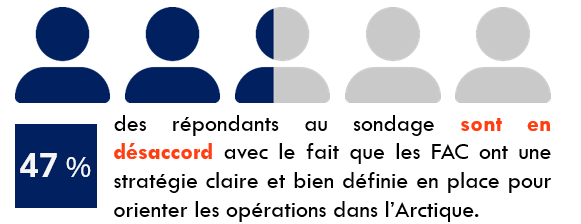

Résumé de la figure 3

Cette figure illustre le pourcentage de militaires répondants à un sondage sur la stratégie des FAC dans l’Arctique. Elle contient un pictogramme, du texte et un encadré avec un pourcentage. Le pictogramme illustre six icônes de personnes, dont 47 % des icônes sont d’une couleur et 53 % d’une autre. En dessous des icônes, on peut lire le texte suivant : 47 % des répondants au sondage sont en désaccord avec le fait que les FAC ont une stratégie claire et bien définie en place pour orienter les opérations dans l’Arctique.

L’orientation stratégique à l’échelle des éléments des FAC révèle une approche, dans le cadre des opérations dans l’Arctique, qui est fragmentée et qui est marquée par des références désuètes et un manque d’uniformité dans les politiques et les objectifs de chacun.

Observations

Un exercice d’analyse comparative des huit pays de l’Arctique, qui a été réalisé dans le cadre de la présente évaluation, a permis de montrer que les États-Unis et la Suède possèdent des documents d’orientation en matière de défense de l’Arctique. Plus précisément, les États-Unis ont une stratégie qui définit clairement les priorités militaires et celles en matière de défense dans l’Arctique.

En raison du manque d’objectifs opérationnels mesurables pour l’ensemble des FAC dans l’Arctique, la Marine royale canadienne (MRC), l’Aviation royale canadienne (ARC) et l’Armée canadienne (AC) ont élaboré leurs propres approches. Il y a un manque de coordination entre les éléments pour tout ce qui a trait à l’Arctique; Par exemple :

- La MRC et l’AC ont développé leurs propres stratégies autonomes pour l’Arctique alors que l’ARC n’en a pas.

- La MRC et l’AC ont elles-mêmes défini et interprété l’orientation de la politique PSE, ce qui ne correspond pas nécessairement aux directives du chef d’état-major de la Défense.

- Le Commandement – Forces d’opérations spéciales du Canada a publié une stratégie en 2020, intitulée « Au-delà de l’horizon », cependant, elle ne permet pas de déterminer l’Arctique comme une zone d’intérêt dont la pertinence stratégique particulière ou unique est nécessaire au succès des opérations.

Importance

Sans une stratégie globale pour mener les opérations dans l’Arctique, les FAC ne sont pas en mesure de définir clairement leur rôle, ce qui cause de l’ambiguïté pour les éléments qui élaborent des plans stratégiques pour l’Arctique. Par conséquent, le manque de directives claires nuit à la détermination et à l’atténuation des menaces actuelles et futures dans la région, ce qui met en évidence le caractère insignifiant des opérations, des exercices et des ressources des FAC dans l’Arctique.

Recommandation du SMA(Svcs Ex)

Élaborer des objectifs opérationnels clairs dans l’Arctique, pour remédier à l’écart dans l’orientation stratégique des FAC.

Retour à la table des matières

Commandement : La Force opérationnelle interarmées (Nord) [FOIN] fait face à des difficultés de commandement unique par rapport aux autres forces opérationnelles interarmées.

Le recrutement des militaires pour la FOIN est difficile.

Les problèmes connus de recrutement et de maintien en poste des FAC sont d’autant plus présents dans la région de l’Arctique en raison des difficultés particulières de la région, telles que le coût élevé de la vie, les temps d’attente prolongés pour obtenir les avantages accordés aux habitants du Nord et le caractère isolé de la région.

De plus, la priorité en matière de dotation pour la FOIN est classée catégorie B, c’est-à-dire que la Force requiert une dotation de 90 à 95 %. Toutefois, les autres quartiers généraux opérationnels ont une priorité de catégorie A, puisqu’ils requièrent une dotation de 95 à 100 %. Les postes de personnel au commandement opérationnel de la FOIN ne sont pourvus qu’à 67 %, ce qui cause une plus grande dépendance des entrepreneurs et des demandes de renfort pour répondre aux besoins. La situation pose particulièrement un problème dans le cadre des opérations imprévues, puisque le personnel externe de la FOIN a un écart important à surmonter en matière d’entraînement et de familiarité avec l’environnement avant de pouvoir être considéré comme prêt à l’action. Enfin, compte tenu de l’intensification des changements climatiques, le nombre d’opérations imprévues ne peut qu’augmenter, et ainsi accroître davantage le problème du manque de personnel existant.

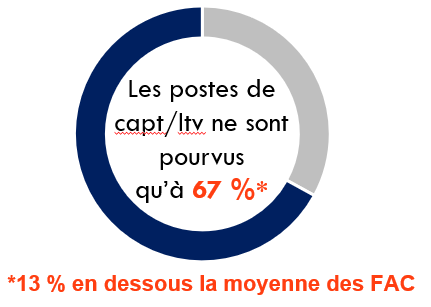

Résumé de la figure 4

Cette figure est un pictogramme en forme de cercle. Elle représente le pourcentage des postes de capitaines ou de lieutenants occupés et à pourvoir au sein de la FOIN. 67 % du pictogramme est d’une couleur et 33 % d’une autre. Le texte qui figure dans le pictogramme se lit comme suit : Les postes de capt/ltv ne sont pourvus qu’à 67 %*. Le texte qui figure après le pictogramme se lit comme suit : *13 % sous la moyenne des FAC.

La FOIN n’est pas responsable de la mise sur pied d’une force.

La FOIN est l’unique quartier général de la force opérationnelle qui n’a pas la responsabilité de la mise sur pied d’une force. La mise sur pied d’une force permet de fournir du soutien opérationnel nécessaire. Par exemple, le commandant de la Force opérationnelle interarmées (Atlantique) remplit une double fonction puisqu’il est également commandant des Forces maritimes de l’Atlantique. Il est au commandement direct de 6 345 militaires qu’il peut affecter selon les besoins des Forces. Cette situation est bien différente des 160 militaires sous le commandement du commandant de la FOIN. Pour compenser, la FOIN dépend du personnel des FAC en affectation temporaire qui proviennent d’autres unités pour mener des opérations dans l’Arctique.

Retour à la table des matières

Détection : La collaboration avec les partenaires et les alliés permet aux FAC d’atténuer leur capacité de détection limitée en matière de connaissance du domaine de l’Arctique.

Il y a des problèmes au niveau de la technologie et de l’équipement de détection et de surveillance.

La connaissance du domaine est une composante essentielle à l’approche du Canada relativement à la sécurité et à la souveraineté dans l’Arctique. Toutefois, la surveillance de la région est clé pour déterminer et contrer les menaces. L’évaluation a permis de constater qu’il n’y a que 46 installations actives de Système d’alerte du Nord par radar pour l’ensemble du Nord canadien, et elles tiennent compte de 40 % de la superficie terrestre canadienne. Les satellites radars ont une portée limitée en raison de la courbe de la terre dans l’Arctique, et certains renseignements recueillis sont de nature délicate et ne peuvent être partagés avec les partenaires internes et externes sans les autorisations appropriées.

Afin de combler les écarts en matière de connaissance du domaine des FAC, ces dernières collaborent régulièrement et continuellement avec les partenaires, les intervenants et les alliés dans l’Arctique à divers échelons stratégiques et tactiques, ainsi qu’avec les collectivités autochtones de l’Arctique et du Nord.

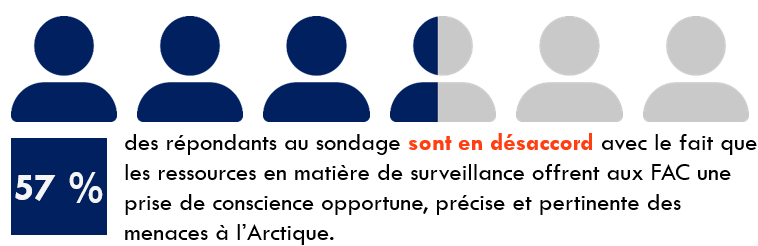

Résumé de la figure 5

Cette figure illustre le pourcentage de militaires répondants à un sondage sur la capacité de surveillance des FAC. Elle contient un pictogramme, du texte et un encadré avec un pourcentage. Le pictogramme illustre six icônes de personnes, dont 57 % des icônes sont d’une couleur et 43 % d’une autre. Il y a une zone de texte qui se lit comme suit : 57 % des répondants au sondage sont en désaccord avec le fait que les ressources de surveillance offrent aux FAC une prise de conscience opportune, précise et pertinente des menaces à l’Arctique.

Plusieurs répondants au sondage et en entrevue sont d’accord avec le fait que les FAC ont entrepris des efforts de collaboration et de mobilisation continue avec les partenaires et les intervenants dans l’Arctique, y compris les collectivités autochtones des régions nordiques et arctiques. Les Rangers canadiens constituent une présence militaire continue dans les collectivités nordiques et arctiques et ils offrent aux FAC une connaissance de la situation et une aide sur le terrain dans le cadre des opérations militaires nationales.

La participation active des FAC dans diverses initiatives de mobilisation comprend également la collaboration avec d’autres ministères fédéraux, des alliés, des partenaires ainsi que divers comités et conseils en ce qui concerne la sécurité et la défense de l’Arctique. L’examen des données du programme de la FOIN a révélé 198 initiatives de collaboration avec les collectivités autochtones et les gouvernements du Nord depuis 2018.

Résumé de la figure 6

Cette figure porte sur des initiatives de mobilisation. Elle comprend trois icônes accompagnées de textes et de chiffres. Les icônes sont : une poignée de main, une enveloppe, trois personnes assises autour d’une table ronde. Chaque icône représente un type différent d’initiative de mobilisation opérationnelle des FAC dans la zone de responsabilité de la FOIN depuis 2018. Le texte précédant la figure se lit comme suit : Depuis 2018, plus de 198 initiatives de collaborations ont été entreprises, notamment…

Il faut lire la figure de la gauche vers la droite pour en connaître son contenu. En dessous de chaque icône, on peut lire respectivement les trois énoncés suivants :

- 21 initiatives de mobilisation pour appuyer l’Op NANOOK.

- 144 lettres annuelles.

- 33 initiatives de collaboration pour soutenir les activités imprévues non visées par les lettres annuelles.

Retour à la table des matières

Action : Les opérations imprévues ne reflètent pas adéquatement les besoins imprévus en manœuvrabilité opérationnelle des FAC dans l’Arctique.

L’Op NANOOK est l’exercice d’entraînement des FAC dans le Nord ayant la plus haute visibilité. La plus grande composante de l’Op NANOOK se déroule à la fin de l’été. Les difficultés hivernales telles que l’absence de soutien maritime et la nécessité d’avoir de l’équipement résistant aux froids extrêmes ne sont pas prises en considération pendant cette période. Ce calendrier pourrait limiter les capacités opérationnelles des FAC dans l’Arctique lorsque ce n’est pas l’été.

En raison de tâches plus prioritaires et de problèmes d’équipement, l’Op NANOOK dépend de la passation de marchés pour assurer sa manœuvrabilité.

Les opérations dans l’Arctique sont dotées de ressources modestes puisqu’elles sont en concurrence avec les autres priorités des FAC. Les ressources limitées touchent les opérations de plusieurs façons, surtout lorsqu’il est question d’équipements pour la planification de l’Op NANOOK. Plus précisément, les données du programme montrent que les quelques autoneiges opérationnelles (58 en état de fonctionner sur un total de 102) sont utilisées pour l’entraînement collectif dans le but d’être préparées pour soutenir les opérations nationales. Le COIC atténue ces difficultés avec la passation de marchés pour obtenir davantage de soutien. Bien que cela permette la réussite des opérations prévues dans l’Arctique, habituellement, les FAC ne dépendent pas d’entrepreneurs pour les opérations rapides et imprévues, elles doivent plutôt affecter des ressources et des capacités, au besoin.

La solution aux problèmes de l’Op NANOOK est la passation des marchés, puisque la moitié du financement pour l’opération est consacré au transport par voie aérienne et à la location d’équipement. Les dépenses dans ces domaines se sont accrues pendant la période d’évaluation (à l’exception de l’année 2020-2021 en raison de la COVID-19), elles ont passé de 47 % en 2018-2019 à 66 % en 2022-2023.

Résumé de la figure 7

Il s’agit d’une photo d’un Bandvagn qui tire une motoneige dans l’Arctique.

Opération NUNALIVUT 2018 à Resolute, au Nunavut, le 6 mars 2018.

Photo : Maître de 2e classe Belinda Groves, technicienne en imagerie de la Force opérationnelle YK01-2018-0018-0011

| Année | Fonds pour le transport par voie aérienne et la manœuvrabilité | Financement total de l’Op NANOOK | Pourcentage du financement affecté à la passation de marchés |

|---|---|---|---|

AF 2022-2023 |

6 494 100 $ |

9 905 000 $ |

66 % |

AF 2021-2022 |

5 885 360 $ |

8 860 000 $ |

66 % |

AF 2020-2021 |

1 411 403 $ |

4 159 500 $ |

34 % |

AF 2019-2020 |

3 914 365 $ |

6 850 000 $ |

57 % |

AF 2018-2019 |

3 083 696 $ |

6 500 000 $ |

47 % |

Remarque : AF signifie année financière. |

Moyenne |

54 % |

|

Sommaire du tableau 1

Le tableau comprend quatre colonnes et sept rangées, y compris les titres. Les colonnes sont intitulées, de la gauche vers la droite, comme suit : « Année », « Fonds pour le transport par voie aérienne et la manœuvrabilité », « Financement total de l’Op NANOOK » et « Pourcentage du financement affecté à la passation des marchés ». Il faut lire chaque rangée de la gauche vers la droite pour connaître le financement associé à un exercice donné et le pourcentage de ce financement alloué à la passation de marchés.

Il n’y a aucune indication que les leçons retenues des séries d’Op NANOOK précédentes ont été ajoutées aux objectifs aux fins de suivi des prochaines opérations dans l’Arctique.

Un programme des leçons retenues robuste est essentiel pour conserver les connaissances de l’organisation et s’assurer que les opérations, prévues ou imprévues, peuvent être exploitées pour en obtenir des renseignements importants qui serviront à améliorer les futures opérations. Les répondants ont indiqué que les FAC ont de la difficulté à tirer parti des leçons retenues de l’Op NANOOK en raison des problèmes d’effectif. Le rapport sur les leçons retenues du COIC mentionne également que : « bien que des expériences ou des activités opérationnelles comme l’Op NANOOK sont réalisées depuis plusieurs années dans l’Arctique, chaque nouvelle mission dans le cadre de l’Op NANOOK semble partir sans aucune connaissance de base sur l’Arctique. » Ce constat pourrait avoir des répercussions négatives sur la capacité des FAC à connaître ses futurs besoins.

Importance

Les FAC doivent s’entraîner comme si elles participaient à des missions afin de déterminer les écarts opérationnels pertinents et d’y remédier. Si les FAC ne tirent pas parti des leçons retenues, elles ne seront jamais en mesure d’améliorer leurs capacités dans l’Arctique.

Recommandation du SMA(Svcs Ex)

Incorporer les leçons retenues des missions prévues et imprévues dans les opérations futures.

Retour à la table des matières

Protection et maintien en puissance : Les infrastructures des FAC dans l’Arctique sont limitées et elles se détériorent; toutefois, on en ignore l’état exact.

Le manque d’infrastructure dans l’Arctique nuit à la capacité des FAC d’opérer dans la région.

Les infrastructures des FAC dans le Nord sont toutes éloignées et elles n’offrent qu’un soutien limité pour les grosses missions ou les déploiements durables. Le problème est d’autant plus compliqué puisque l’outil d’évaluation de l’infrastructure des FAC (indice de l’état des installations) montre que les conditions des infrastructures dans l’Arctique sont sous la moyenne et que, sans intervention, il sera bientôt question de détérioration excessive.

Les preuves démontrent que les infrastructures d’aérodrome actuelles sont vieillies, ce qui peut nuire aux capacités opérationnelles des FAC. Parmi les 102 aérodromes en Arctique, moins de 48 % peuvent accueillir le polyvalent CC130 Hercules. De plus, seuls 13 % des aérodromes en Arctique peuvent accueillir le CC177 Globemaster. Il est impossible pour certains avions d’atterrir en raison de la longueur insuffisante des pistes et de la composition de gravier de ces dernières. Les répondants au sondage ont mentionné le besoin d’adapter les infrastructures, soit d’asphalter les pistes pour permettre aux plus gros avions d’opérer dans le Nord. Dans les faits, 58 % des répondants au sondage sont en désaccord avec le fait que les infrastructures de transport des FAC répondent aux besoins opérationnels en Arctique. Le développement des infrastructures est essentiel pour maintenir les opérations nordiques et assurer la sécurité dans l’Arctique dans les années à venir.

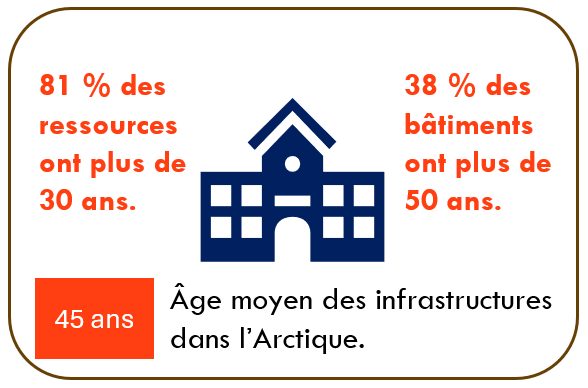

Résumé de la figure 8

Cette figure comprend un pictogramme qui représente un bâtiment; des zones de texte de chaque côté du pictogramme ainsi qu’en dessous. À gauche du pictogramme, se trouve le texte : 81 % des ressources ont plus de 30 ans. À droite du pictogramme se trouve le texte : 38 % des bâtiments ont plus de 50 ans. En dessous du pictogramme se trouve le texte : Âge moyen des infrastructures dans l’Arctique. Ce texte est précédé d’une case qui indique l’âge moyen, soit : 45 ans.

Résumé de la figure 9

Il s’agit d’une photo du caporal-chef Solomon Mikki qui sécurise un drapeau des Rangers canadiens avant de quitter pour une patrouille pendant l’Opération NUNALIVUT 2017.

Opération NUNALIVUT 2017 à Hall Beach, au Nunavut, le 25 février 2017.

Photo : Maître de 2e classe Belinda Groves, technicienne en imagerie de la Force opérationnelle YK-2017-014-002

L’incapacité des FAC à construire et à protéger leurs propres infrastructures a des répercussions négatives sur leurs capacités de protection, de maintien en puissance, de détection, d’action et de commandement.

La capacité des FAC à maintenir et à accroître sa présence dans la région de l’Arctique est limitée par sa capacité à héberger ses effectifs. Plus de la moitié des répondants au sondage (56 %) sont en désaccord avec le fait que les bâtiments existants des FAC répondent aux besoins opérationnels en Arctique. Le manque de logements adéquats et la rareté des ressources locales ont une incidence négative sur la capacité des FAC à maintenir un effectif dans l’Arctique pendant des périodes prolongées.

Importance

En raison de l’éloignement et des conditions météorologiques extrêmes, les infrastructures en Arctique occupent un rôle central en ce qui a trait à la capacité des FAC d’opérer dans la région et d’y maintenir un effectif. La compréhension de l’état des infrastructures dans l’Arctique soutient la planification stratégique et l’efficacité opérationnelle grâce à la détermination des écarts qui peuvent avoir des répercussions sur les opérations des FAC.

Recommandation du SMA(Svcs Ex)

Afin d’avoir une compréhension approfondie de l’état des infrastructures des FAC dans l’Arctique, il est nécessaire de réaliser un inventaire complet et une analyse exhaustive pour tenir compte des futurs besoins.

Retour à la table des matières

Analyse approfondie et coup d’œil sur l’avenir

Contexte

Tel qu’il a déjà été noté, l’évaluation des opérations dans l’Arctique tient compte de la période de 2018 à 2022. Par conséquent, elle n’a pas pris en considération les investissements futurs qui ont été annoncés dans la mise à jour de la politique de défense NNFeL, publiée en avril 2024. Étant donné la présentation en temps opportun de la nouvelle vision du MDN et des FAC, une analyse supplémentaire a été menée après la conclusion de la présente évaluation. L’objectif était de comparer les investissements liés à l’Arctique aux cinq fonctions opérationnelles pour déterminer comment ces nouveaux investissements peuvent atténuer certaines des difficultés existantes et pour détailler les risques résiduels anticipés. Bien que la NNFeL fournit des détails concernant plusieurs investissements qui pourraient être avantageux pour les opérations dans l’Arctique au cours des 20 prochaines années, ce ne sont pas tous ces investissements qui ont un lien direct avec la région. L’analyse suivante est axée uniquement sur les ressources qui ont un potentiel pour améliorer les opérations dans l’Arctique de façon directe.

Commandement

Investissements :

- Le Commandement du personnel militaire doit évaluer les problèmes de dotation et créer des incitatifs aux affectations à la FOIN (initiative FOIN – aucun calendrier défini).

Écart résiduel :

- En l’absence d’un investissement définitif et d’un échéancier, la pénurie de personnel pour les affectations à la FOIN risque de perdurer.

- La FOIN continuera de manquer de soutien en matière de générateurs de force, malgré la proposition des changements à la dotation.

La FOIN fait face à des difficultés uniques que les autres forces opérationnelles interarmées ne connaissent pas, particulièrement en ce qui concerne la dotation. Il est nécessaire d’affecter du personnel à l’Arctique pour soutenir les opérations des FAC à long terme dans la région.

En raison du manque de ressources des FAC dans l’Arctique, il est nécessaire d’affecter du personnel à la région pour soutenir le déroulement des opérations. Les besoins en matière d’opérations imprévues et d’opérations de recherche et de sauvetage pour répondre aux catastrophes naturelles augmenteront à cause des changements climatiques qui s’intensifient, ce qui ne fera qu’accroître les pénuries de personnel actuelles.

Les FAC font face à des problèmes avec la technologie et l’équipement de détection et de surveillance dans l’Arctique, non seulement en ce qui concerne le nombre limité de ressources qui ont des capacités de recherche, mais aussi la capacité de partager des renseignements recueillis avec les partenaires internes et externes.

Sans la collecte et le partage de renseignements précis et opportuns avec les partenaires et les alliés, les FAC risquent de ne pas avoir une connaissance suffisante du domaine, et ainsi compromettre leur capacité à se défendre contre les menaces qui pèsent sur la région. Pour atténuer le risque, les FAC dépendent du personnel sur le terrain, comme les Rangers canadiens, et de la collaboration avec les partenaires et les alliés.

Détection

Investissements :

- Le Canada a l’intention de dépenser 38,6 milliards de dollars pour la modernisation du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD). Un financement (6,9 G$) a été prévu pour la modernisation des systèmes de surveillance canadiens, y compris pour les systèmes de radar transhorizon des régions arctique (capacité opérationnelle totale [COT] 2031) et polaire (COT 2033) et les systèmes radars de surveillance spatiale améliorés (COT 2036).

- La politique NNFeL indique que le Canada construira une nouvelle station terrienne en Arctique pour améliorer les capacités des FAC à détecter et à déjouer les menaces ainsi que pour informer les alliés de ces dernières.

- De plus, la politique stipule que, d’ici les 20 prochaines années, le Canada acquerra des capteurs maritimes qui seront déployés par les Navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctique en plus de remettre en état et moderniser les capteurs maritimes fixes existants afin d’assurer la détection et la surveillance des océans. Ils seront utilisés pour surveiller les approches maritimes du Canada, notamment dans l’Arctique.

Écart résiduel :

- Les stations radars actuelles dans l’Arctique n’ont pas accès à la technologie transhorizon, qui offre une portée accrue à plus basse altitude, ce qui limite les capacités de surveillance. L’écart persistera jusqu’à ce que les nouveaux systèmes soient opérationnels, y compris la station terrienne.

- Jusqu’à ce que l’ensemble des capteurs maritimes soient déployés, le manque de connaissance du domaine arctique continuera de nuire aux capacités opérationnelles.

Action

Investissements :

- La politique NNFeL oriente le MDN et les FAC à évaluer des options pour l’acquisition de nouveaux véhicules adaptés à la glace, la neige et la toundra.

- La politique NNFeL oriente le MDN et les FAC à évaluer des modifications aux navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctique pour permettre à ces bâtiments à embarquer et opérer des hélicoptères maritimes.

Écart résiduel :

- L’évaluation des options de la politique NNFeL ne garantira pas nécessaire l’acquisition d’une capacité puisqu’il n’y a pas de calendrier fixe ni d’obligation qui s’y rattache.

- Tant que des ressources n’auront pas été déterminées et sélectionnées pour répondre à l’écart de manœuvrabilité, la dépendance des passations de marché pour soutenir l’Op NANOOK demeure un problème non résolu tant pour l’écart des capacités et que des ressources, lequel persiste également dans le cadre des opérations imprévues.

Les opérations prévues ne tiennent pas compte des besoins imprévus en matière de manœuvrabilité des opérations des FAC dans l’Arctique. En raison de tâches plus prioritaires et de problèmes d’équipement (p. ex., manœuvrabilité au sol et soutien en transport par voie aérienne limité), l’Op NANOOK dépend de la passation des marchés.

Dans le cadre des opérations imprévues, les FAC affectent des ressources et des capacités au besoin, ce qui rend le recours à la passation de marchés plus difficile.

La différence entre les opérations prévues et imprévues pose des problèmes en matière de coordination du transport par voie aérienne et du maintien en puissance, ce qui nuit aux capacités des FAC de mener efficacement les opérations imprévues.

L’éloignement et les conditions météorologiques extrêmes en Arctique ne font que souligner davantage le rôle central des infrastructures en ce qui a trait à la capacité des FAC d’opérer dans la région (p. ex., les difficultés liées aux transports par voie aérienne en raison des pistes d’atterrissage trop courtes ou en gravier) et d’y maintenir un effectif (p. ex., le manque d’installations en matière d’hébergement et la rareté des ressources locales).

Les conditions des infrastructures dans l’Arctique sont sous la moyenne et que, sans intervention, il sera bientôt question de détérioration excessive. De plus, sans infrastructure adéquate, il y a un risque d’effets négatifs sur les opérations dans l’Arctique puisque seul un nombre limité de personnels peut être maintenu dans la région.

Protection et maintien en puissance

Investissements :

- Conformément à la politique NNFeL, le gouvernement du Canada a l’intention de dépenser 218 millions de dollars au cours des 20 prochaines années pour les centres d’opérations dans le Nord pour mieux assurer la souveraineté du Canada et mettre en place une plus grande présence, en tout temps, à l’échelle de l’Arctique.

- Le Canada investit 15,68 milliards de dollars pour les infrastructures et les ressources de soutien, y compris les améliorations aux emplacements d’opérations avancés (EOA) du NORAD à Inuvik, à Yellowknife, à Iqaluit et à la Base des Forces armées canadiennes Goose Bay.

Écart résiduel :

- L’intention des centres opérationnels est d’accroître la réactivité militaire et d’augmenter la capacité de répondre aux problèmes dans les régions éloignées du Nord à court préavis et pour de plus longues périodes, au besoin.

- Le transport par voie aérienne en Arctique, qui est une capacité à part, demeure un problème à cause des pistes d’atterrissage trop courtes ou en gravier et qui ne peuvent qu’accueillir certains aéronefs.

- Le recours aux entrepreneurs constitue un risque important à la réalisation des améliorations déterminées pour les infrastructures dans l’Arctique.

- L’amélioration des emplacements avancés d’opérations ne répondra pas aux écarts en matière d’infrastructures de soutien opérationnel et de transport par voie aérienne pour les autres emplacements en Arctique.

Retour à la table des matières

Annexe A—Plan d’action de la direction

Recommandation du SMA(Svcs Ex)

1. Élaborer des objectifs opérationnels clairs dans l’Arctique, pour remédier à l’écart dans l’orientation stratégique des FAC.

Mesure de la direction

L’État-major interarmées stratégique (EMIS) accepte la présente recommandation et il a déjà pris des mesures pour faire correspondre l’orientation stratégique dans l’Arctique. L’EMIS reconnaît l’existence des écarts et les importantes possibilités d’amélioration en ce qui concerne l’harmonisation et la synchronisation des ressources et des capacités pour l’ensemble des organisations de niveau 1 (N1).

Plan d’action de la direction 1.0

Les FAC travaillent sur l’élaboration d’un plan de campagne stratégique (PCS) pour répondre aux objectifs stratégiques nationaux, y compris dans l’Arctique, du point de vue de l’ensemble du domaine. Le PCS comprend une section qui résumera clairement l’orientation stratégique des objectifs opérationnels propres à l’Arctique. Le PCS fournira des objectifs stratégiques pour les commandements opérationnels afin qu’ils élaborent leurs propres plans de campagne régionaux. Enfin, le PSC sera harmonisé et synchronisé avec les actions, les capacités et la présence des FAC dans l’Arctique.

Principaux jalons de mise en œuvre

- Achèvement de l’analyse de mission – d’ici le 31 octobre 2024

- Consultation avec les N1 et ébauche du PCS – novembre et décembre 2024

- Achèvement de l’ébauche du PCS – 28 février 2025

- Achèvement de la révision du PCS par les N1 – 31 mars 2025

- PCS final et publication – 30 avril 2025

- Production continue de plans de campagne opérationnels, suivi et révision du PCS – selon un cycle annuel/un rythme de bataille stratégique.

Énoncé de risque : Sans une stratégie globale pour mener les opérations dans l’Arctique, les FAC ne sont pas en mesure de définir clairement leur rôle, ce qui cause de l’ambiguïté pour les éléments qui élaborent des plans stratégiques pour l’Arctique. Par conséquent, le manque de directives claires représente un risque à la détermination et à l’atténuation des menaces actuelles et futures dans la région, et met en évidence le caractère insignifiant des opérations, des exercices et des ressources des FAC dans l’Arctique.

Produit livrable : Élaborer le PCS.

BPR : EMIS

BC : S.O.

Date cible : Avril 2025

Recommandation du SMA(Svcs Ex)

2. Incorporer les leçons retenues des missions prévues et imprévues dans les opérations futures.

Plan d’action de la direction

Le COIC est partiellement d’accord. Bien que l’adoption des leçons retenues soit un processus complexe et multifactoriel, le COIC est entièrement d’accord qu’elle pourrait être entièrement intégrée à la planification des opérations et dans les activités dans l’Arctique. Le COIC reconnaît qu’il y a des écarts et qu’il y a d’importantes occasions propices à l’amélioration, surtout en ce qui concerne la communication des résultats.

Jalon 2.1

Le COIC élaborera un cadre de mesure de rendement (CMR) des leçons retenues pour les opérations des FAC dans l’Arctique.

Produit livrable : CMR des leçons retenues, d’ici le 1er décembre 2024.

Jalon 2.2

Le COIC concevra du matériel didactique pour le CMR des leçons retenues et il élaborera une séance d’information uniformisée pour accroître la conscientisation et la compréhension de l’importance d’intégrer les leçons retenues à la planification des opérations.

Produit livrable : Matériel didactique pour le CMR des leçons retenues, d’ici le 31 mars 2025.

Jalon 2.3

Le COIC s’assurera que tout le personnel qui entre dans la Zresp FOIN reçoive la séance d’information uniformisée ainsi que le matériel didactique sur les leçons retenues qui en résume l’intégration, y compris les applications des mesures de rendement des leçons retenues.

Produit livrable : L’orientation sur leçons retenues de la FOIN doit être signée d’ici le 1er septembre 2025.

Jalon 2.4

Le COIC orientera les éléments de mise sur pied d’une force qui participent à l’Op NANOOK afin que l’effectif fournisse des leçons retenues pour la collecte active de renseignements sur les sujets assignés en matière d’objectifs opérationnels et d’expérience.

Produit livrable : La directive du COIC sur la collecte de renseignements en matière de leçons retenues doit être signée d’ici le 1er septembre 2025.

Jalon 2.5

Pour montrer que les leçons retenues ont bien été intégrées, le COIC intégrera le CMR des leçons retenues au cadre du plan de campagne de l’Arctique qui traite de toutes ses activités dans la région.

Produit livrable principal : L’ajout d’une annexe sur les leçons retenues au cadre du plan de campagne de l’Arctique doit être terminé d’ici le 31 juillet 2026.

Énoncé de risque : Si les leçons retenues ne sont pas adéquatement intégrées à la planification des opérations, il pourrait y avoir des répercussions importantes sur la sécurité nationale. La nouvelle politique de défense souligne un climat géopolitique de plus en plus complexe et dangereux, surtout en Arctique. Le plan d’action de la direction vise à améliorer la mise en œuvre par phases des leçons retenues relativement aux opérations dans l’Arctique. Toutefois, des ressources adéquates sont essentielles pour remédier efficacement aux écarts déterminés dans le rapport d’évaluation. Sans ces ressources, le programme des leçons retenues du COIC ne peut pas rectifier ou améliorer les activités opérationnelles.

BPR : COIC/DG Disp Op/Directeur – Disponibilité opérationnelle interarmées

BC : EMIS, MRC, AC, ARC, COIC/DGPR/J5, COIC/FOIN

Date cible : Toutes les mesures susmentionnées doivent être mises en œuvre d’ici le 31 juillet 2026.

Recommandation du SMA(Svcs Ex)

3. Avoir une compréhension approfondie de l’état des infrastructures des FAC dans l’Arctique, grâce à la réalisation d’un inventaire complet et d’une analyse exhaustive pour tenir compte des futurs besoins.

Plan d’action de la direction

Le Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) (SMA[IE]) a accepté la présente recommandation.

Le SMA(IE) entreprendra la révision des biens immobiliers (BI) dans la Zresp du Nord et il mettra l’accent sur les infrastructures situées aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon.

Mesure initiale

L’indice d’état des installations calcule l’état actuel de l’infrastructure en divisant les travaux d’entretien différés par la valeur de remplacement actuelle du bâtiment. L’indice attribue une note à chaque emplacement en fonction du degré d’investissement nécessaire pour rapporter l’infrastructure à son état optimal, ou indique les endroits où le manque d’investissement a accéléré le vieillissement et a raccourci le cycle de vie, ainsi que les endroits où le bâtiment doit être remplacé. Les renseignements obtenus montreront l’envergure des investissements requis pour répondre aux besoins opérationnels des FAC restant ainsi que le potentiel pour un usage futur continu.

Le SMA(IE) possède un programme d’évaluation de l’état des installations en vigueur pour ses BI dans la Zresp du Nord. La tournée du cycle de l’évaluation actuelle se terminera en décembre 2025. Le programme d’évaluation a été acquis par contrat auprès de Construction de Défense. L’évaluation permettra de déterminer à quelle étape du cycle de vie chaque composante des BI se situe et où les efforts de réparation et de mise à niveau doivent être prioritaires. Le calendrier du projet peut être touché par des difficultés liées aux opérations nordiques, y compris l’éloignement, la courte saison estivale, la météo, le recours au transport par voie aérienne, les réductions budgétaires, etc.

Mobilisation continue

Le Comité de gestion du portefeuille des biens immobiliers (CGPBI) appuie la mise en œuvre des objectifs de la Stratégie du portefeuille de biens immobiliers de la Défense (SPBID) et son harmonisation avec les opérations des FAC. Le CGPBI est un sous-comité du Conseil de l’infrastructure et de l’environnement et l’une des autorités déléguées clés en matière de BI au nom du SMA(IE) du MDN. Les membres du Comité sont le vice-chef d’état-major de la Défense (VCEMD), l’EMIS, l’AC, l’ARC, la MRC et les diverses organisations de N1 du Ministère. Le Comité assure également une fonction de soutien à l’échelle de l’organisation en ce qui concerne les propositions et les programmes au niveau du portefeuille qui répondent aux exigences en matière de BI de la Défense. Il s’agit notamment des prestations, des propositions, des instruments de gouvernance, des politiques et des stratégies liées à la surveillance et à la gestion du portefeuille.

À l’échelle nationale, le SMA(IE) a mis sur pied des comités directeurs responsables de BI dans chacune de ses sept régions. Le mandat du comité est d’accorder la priorité au soutien des BI et de les intégrer sur l’ensemble de la région en plus d’offrir des rétroactions sur le rendement de la prestation de services en matière de BI. Le comité directeur de BI détermine les investissements potentiels pour les programmes d’infrastructures suivants : Programme de nouveau projet de petites constructions; Programme de maintenance et de réparation; Programmes environnementaux; Programme de démolition; Programme de dessaisissement; Programme de location des locaux de la Défense; Programme d’aide aux immobilisations.

Les comités directeurs permettent au SMA(IE) de mieux comprendre les buts et les objectifs de ses clients et de ses unités hébergées pour l’acquisition, l’exploitation et le maintien des ressources nécessaires afin de répondre à leurs missions et leurs mandats respectifs. Les objectifs sont indiqués dans l’Énoncé de besoins liés à l’infrastructure, soit l’instrument qui permettra au SMA(IE) de commencer le processus de planification des investissements en matière de BI.

Plan de mise en œuvre

Les points susmentionnés sont des exigences du SMA(IE) pour l’élaboration d’un Plan directeur de développement des biens immobiliers (PDDBI), y compris des plans d’aménagement de site, pour les centres clés de la région.

Le PDDBI Nord permettra d’évaluer les capacités des BI actuelles et futures pour l’ensemble de la région et il devrait être complété d’ici la fin de l’AF 2025-2026. Le document stratégique évaluera les capacités opérationnelles actuelles et futures des FAC et les exigences en matière de BI connexes sur une période de 30 ans, divisée en trois horizons : 1 à 5 ans, 5 à 10 ans, 10 ans et plus. Le PDDBI est révisé tous les cinq ans.

Les plans d’aménagement de site pour les infrastructures du NORAD situées dans le Nord sont à l’étape de l’ébauche finale, il ne manque plus que les rétroactions sur le concept des opérations de l’ARC. Le SMA(IE) collabore étroitement avec toutes les organisations de N1 pour obtenir davantage de renseignements quant aux besoins opérationnels qui requièrent une présence dans le Nord, afin d’intégrer l’information dans l’itération future des plans d’aménagement de site. La rétroaction est essentielle pour conclure l’évaluation du site complète à Inuvik, à Iqaluit et à Yellowknife. La date d’achèvement de ce travail est prévue à la fin de l’année 2025.

Le SMA(IE) commencera une évaluation du site de la Station des Forces canadiennes Alert en 2024, dans le but de tenir compte des capacités opérationnelles actuelles et futures des FAC et des BI connexes. La date d’achèvement de l’évaluation est prévue à la fin de l’AF 2025-2026.

Il convient de noter que l’achèvement des PDDBI et des plans d’aménagement de site permet de valider les besoins en infrastructures des sites nordiques. Toutefois, le financement de ces infrastructures nordiques n’a pas encore été déterminé.

Fermeture : Le plan d’action de la direction sera considéré comme fermé lorsque les PDDBI Nord et les plans d’aménagement de site pour les centres clés de la région seront terminés et approuvés par le SMA(IE).

Risque : Les risques liés à un manque de compréhension de l’état des infrastructures des FAC sont importants et peuvent avoir des répercussions sur divers aspects des opérations, de la sécurité et de la planification stratégique. La réalisation d’un inventaire complet et d’une analyse exhaustive est essentielle pour informer les besoins futurs et atténuer les risques.

BPR : SMA(IE)

BC : S.O.

Date cible : 31 juillet 2026